「おおきなかぶ」は、ロシアの民話をもとにしたシンプルで奥深い物語です。おじいさんが植えたかぶを、家族と動物たちが協力して抜こうとする場面は、日本でも親しまれています。この記事では、原作とは?という疑問を解消しつつ、登場人物の紹介や物語のあらすじをはじめ、トルストイ版と日本語翻訳の違いも詳しくご紹介します。また、物語の見どころや「うんとこしょ、どっこいしょ」という掛け声の意味、物語が伝えたいことにも触れながら、「戦犯は誰だ?」といったユニークな視点から考察します。さらに、かぶの抜き方にまつわる物理的な疑問やQ&A形式の解説も交えて、読者の好奇心に応える内容をお届けします。

Contents

大きなかぶのあらすじと原作について

チェックリスト

- 「おおきなかぶ」のロシア民話としての起源と広がりが理解できる

- トルストイや内田莉莎子による再話と翻訳の影響を知ることができる

- 登場人物の役割や協力の意義が描かれた物語の教訓が学べる

- 世界各国で親しまれる理由と物語の普遍的なテーマについて理解できる

- 物語における「うんとこしょ、どっこいしょ」の掛け声の意味を知ることができる

- 原作とトルストイ版の構成や教訓の違いが分かる

大きなかぶの原作とは?

ロシア民話が原作の「おおきなかぶ」

「おおきなかぶ」の原作は、ロシア民話を基にした童話です。この物語はロシアで古くから語り継がれてきたもので、大きなかぶを収穫しようとする家族や動物たちが協力する姿が描かれています。ロシアでは「Репка(リェープカ)」というタイトルで知られ、日本語で「かぶ」を意味します。原作が持つリズム感や畳語を活かした言葉の繰り返しは、物語にユーモアとテンポを与え、子どもたちに親しみやすい作品となっています。

再話と翻訳で広がった「おおきなかぶ」

この物語は、ロシアの作家アレクサンドル・アファナーシェフやトルストイらによって再話され、さらに多くのバリエーションが生まれました。日本では内田莉莎子による翻訳が特に有名で、1962年には彼女の訳と佐藤忠良の挿絵によって「おおきなかぶ」が出版されました。この絵本は、登場人物たちが「うんとこしょ、どっこいしょ」と掛け声をかけながら協力してかぶを抜こうとする様子が印象的で、日本の幼児や小学生にも親しみやすい内容になっています。また、日本の小学校教科書にも採用されているため、日本でも非常に馴染み深い作品です。

世界各国で親しまれる理由

「おおきなかぶ」は、日本だけでなく、さまざまな国で翻訳・出版されている人気の民話です。協力し合うことの大切さや、繰り返しのリズムを楽しむ仕掛けが子どもたちに受け入れられやすいため、世界中の絵本として親しまれています。特に大きな困難に向かって力を合わせるという普遍的なテーマは、国や文化を超えて共感を呼ぶ要素となっており、教育的にも価値のある作品として知られています。

大きなかぶの登場人物の紹介

主な登場人物と役割

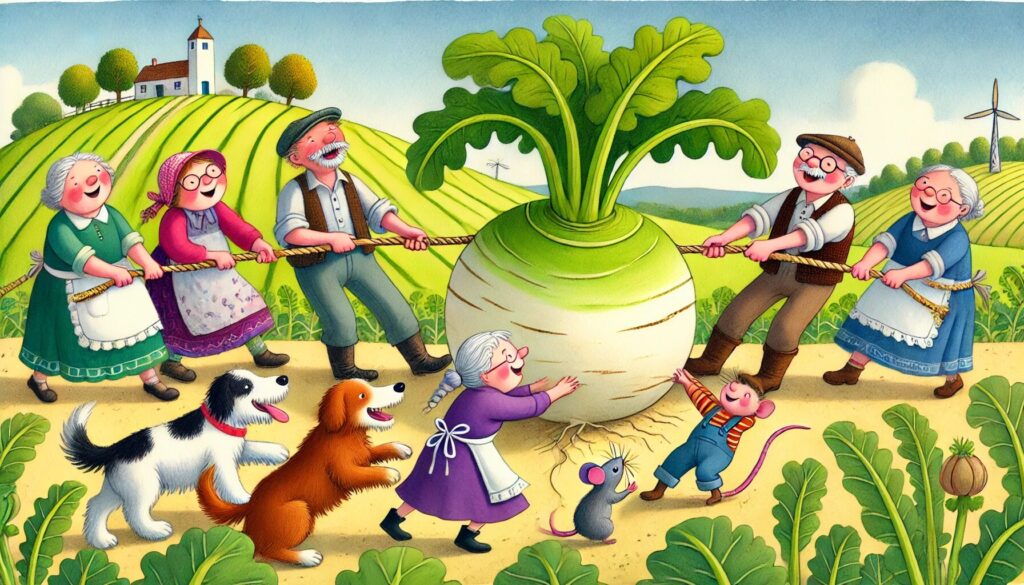

「おおきなかぶ」に登場するのは、家族と動物たちが力を合わせる物語です。物語は、おじいさんが植えたかぶを収穫しようとする場面から始まり、彼が一人で抜こうとしても叶わず、次々と人や動物たちが手伝いに加わります。それぞれの登場人物が、力の限りで役割を果たし、協力する姿が描かれています。

おじいさん

物語の主人公であり、かぶの種を植えた人物です。大きく成長したかぶを最初に引き抜こうと試みますが、一人では抜けないため、次々と助けを呼びます。おじいさんは家族や動物たちのリーダー的な存在として、彼らをまとめて協力を引き出す役割を果たします。

おばあさん

おじいさんが最初に助けを求めるのが、おばあさんです。おばあさんはおじいさんと共にかぶを引っ張りますが、まだ抜けません。次に孫娘を呼ぶなど、家族としてのつながりを大切にしながら助け合う姿勢を見せています。

孫娘

孫娘は、おばあさんが呼びに行った家族の一員です。おばあさんの力にさらに加勢する形で協力し、おじいさんとおばあさんを引っ張る役割を担います。物語が進むにつれて、孫娘が動物たちを次々と呼びに行く役割を果たし、物語にリズムを生み出します。

動物たち(犬、猫、ねずみ)

動物たちは、孫娘が順番に助けを求める存在です。犬、猫、ねずみの順に登場し、家族の一員のように力を合わせます。特に最後に登場するねずみは、最も小さく弱そうですが、彼が加わったことで、ついに大きなかぶを抜くことに成功します。この展開は、小さな存在でも大きな影響力を持てるというメッセージとして捉えられることが多く、物語の教訓的要素としても重要です。

それぞれの役割が伝えるメッセージ

この物語に登場する人物たちは、個々に異なる立場や力を持ちながらも、協力し合うことで大きな目標を達成する姿を示しています。物語は、困難に直面したときには力を合わせることで解決の糸口が見つかるという教訓を、登場人物たちの役割を通じて読者に伝えています。

大きなかぶのあらすじ

ある日、おじいさんがかぶの種を植えました。「おおきくなれ、甘くなれ」と願いながら育てていたかぶは、やがてとても大きく成長します。収穫のときが来て、おじいさんはかぶを抜こうとしますが、一人ではびくともしません。

そこで、おじいさんはおばあさんを呼んで一緒に引っ張りますが、まだ抜けません。次に孫娘を呼び、3人で力を合わせて引っ張りますが、それでも抜けません。さらに犬、猫と次々に呼びますが、かぶはなかなか抜けません。

最後に小さなねずみを呼び、みんなで「うんとこしょ、どっこいしょ」と力を合わせて引っ張ると、ようやくかぶが抜けました。みんなの協力のおかげで、やっと収穫できたという喜びを分かち合いながら物語は終わります。

この物語は、協力し合うことの大切さや、小さな存在でも力を合わせれば大きな成果を出せるという教訓が込められています。

大きなかぶの見どころ

繰り返しのリズムが生む楽しさ

「おおきなかぶ」の見どころの一つは、登場人物が順に増えていく繰り返しの構造です。おじいさんから始まり、おばあさん、孫娘、犬、猫、そして最後にねずみと、引っ張る仲間が次々と加わっていく様子がリズミカルに描かれています。読み聞かせにも適しており、子どもたちが先の展開を予測しやすいことで、物語への興味を引き出します。

日本語の「うんとこしょ、どっこいしょ」

日本語版では、かぶを引っ張るときに「うんとこしょ、どっこいしょ」という掛け声が使われており、これが物語のテンポとユーモアを増しています。この掛け声は、もともとのロシア語のリズムに合わせて翻訳者の内田莉莎子が工夫した表現で、日本語版ならではの味わいを持っています。この繰り返しが、子どもたちの関心を引きやすく、また声に出して読む楽しさをもたらしています。

協力による目標達成の教訓

物語のクライマックスで、みんなの力が合わさり、最後に小さなねずみが加わることでようやくかぶが抜ける場面は、協力の大切さを象徴的に表現しています。家族や仲間が全員で一つの目標を達成するという場面は、子どもたちにとっても学びが多く、協力の意義を楽しく学ぶことができます。力の弱い者でも全体に貢献できるという教訓が、シンプルな物語に奥深さを加えています。

挿絵が引き立てる世界観

また、「おおきなかぶ」の絵本では、挿絵が物語の魅力をさらに引き立てています。特に内田莉莎子の翻訳版で挿絵を担当した佐藤忠良によるイラストは、登場人物や大きなかぶのインパクトを視覚的に表現しています。大きなかぶを前に苦戦する登場人物たちの表情や動作が、物語のコミカルさと温かさをさらに引き立てており、読者の想像力を刺激します。

大きなかぶの伝えたいこと

協力することの大切さ

「おおきなかぶ」は、一つの目標に向かって力を合わせることの重要性を伝える物語です。おじいさんが最初にかぶを抜こうとしますが、一人の力ではうまくいかず、家族や動物たちが次々と協力していきます。この展開から、困難に直面したときに協力することが成功への鍵であることが強調されています。特に、最後に小さなねずみが加わることで目標が達成されるというエピソードは、小さな力でも役に立つことを示し、個々の力の尊さを伝えています。

諦めない心

「おおきなかぶ」の物語は、どれだけ難しい状況でも、試行錯誤を重ねることの重要性も教えています。おじいさんと登場人物たちは、何度も挑戦し、協力者を増やしながらかぶを引き抜こうと努力を続けます。この粘り強さが最終的に成功をもたらすため、読者に「諦めない心」を持つことの大切さを学ばせてくれます。途中で諦めることなく、一つの目標に向かって挑戦を続ける姿勢が物語の核心です。

弱い存在にも価値があるという教訓

「おおきなかぶ」では、最も小さく弱いと思われていたねずみが加わることで、ようやくかぶが抜けます。これにより、弱い存在や小さな力にも価値があり、無視してはならないという教訓が込められています。このメッセージは、他者を尊重する気持ちや協力し合う姿勢を育む要素として物語全体に反映されています。子どもたちがこの物語を通して、大小にかかわらず全員が大切な役割を持っていることを学べる点も大きな特徴です。

原作とトルストイ版の主な違い

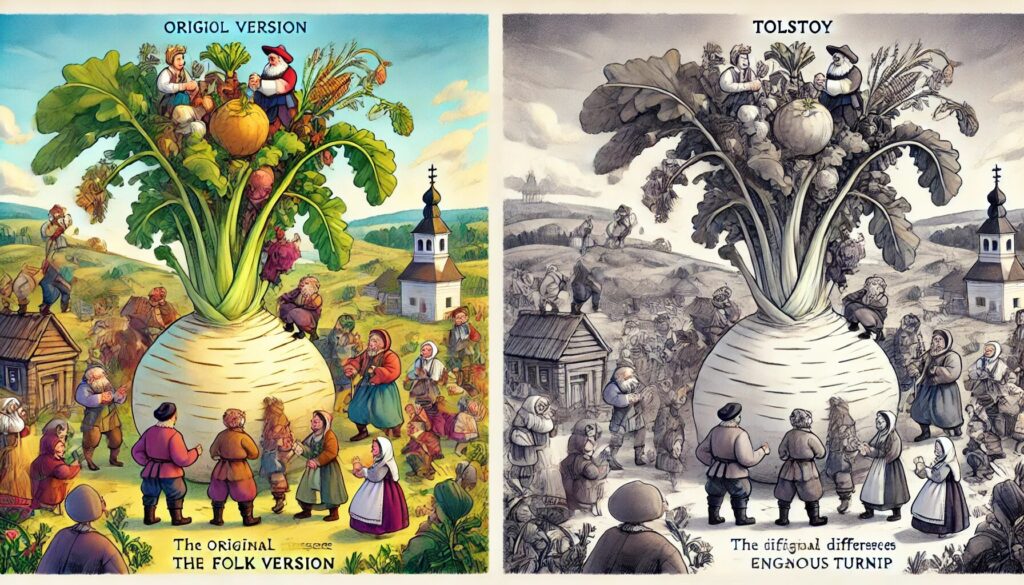

原作とトルストイ版の主な違いには、物語の構成や表現の工夫、キャラクターの描写などがあります。ロシアの民話「おおきなかぶ(Репка)」は古くから伝わる話で、トルストイが再話したものが現代に広まった形です。以下、具体的な違いについて説明します。

1. キャラクターの追加とシンプル化

原作の民話には、特定の登場キャラクターの順序や人数について固定した決まりはありませんでした。話によっては、キャラクターが増えたり異なる者が登場することもありました。一方で、トルストイ版では「おじいさん」「おばあさん」「孫娘」と3人の人間と「犬」「猫」「ねずみ」と3匹の動物の計6体が登場する構成で統一され、登場順も明確にされています。このため、トルストイ版は幼児向けに簡潔で覚えやすい物語構造に仕上がっています。

2. 繰り返しのリズム

原作は地域や話者によって表現やリズムが異なることが多く、リズムに一定の規則性がなかったり、場面ごとに異なるリズムが使われたりしていました。トルストイは、掛け声や表現を統一してリズム感を高め、幼児でも楽しめる「繰り返し構造」を強調しました。これにより、物語のテンポが良くなり、絵本や読み聞かせに適した内容となっています。

3. 教訓の強調

原作の民話には、特に教訓が明示されているわけではなく、単に「かぶが抜けた」という話として語られることも多くありました。しかし、トルストイ版では、家族や仲間が協力して一つの大きな目標を達成するという教訓が読み取りやすい形で表現されています。このため、「協力の大切さ」や「小さな力の重要性」など、教育的なメッセージが強化されています。

4. 言語と文化的なニュアンスの調整

原作のロシア民話は、伝統的なロシアの方言や言い回しが含まれていることもあり、トルストイは一般読者にわかりやすいロシア語に書き直しています。また、トルストイはロシアの農村の暮らしを背景にした温かみのある描写を取り入れ、登場人物や場面に親しみやすさを加えました。

大きなかぶ あらすじから考察まで深堀!

チェックリスト

- おじいさんの足の位置がかぶを抜けにくくした原因であること

- 物理的に見ると、おじいさんの体重がかぶにかかり引き抜きが困難になる理由

- かぶを引く正しい方法として「並列で引っ張る」方法の重要性

- 掛け声「うんとこしょ、どっこいしょ」が動作や集中力に与える効果

- 「どっこいしょ」の語源と掛け声がもたらす体へのメリット

- 登場人物の省略により、世代間の協力の姿が強調されていること

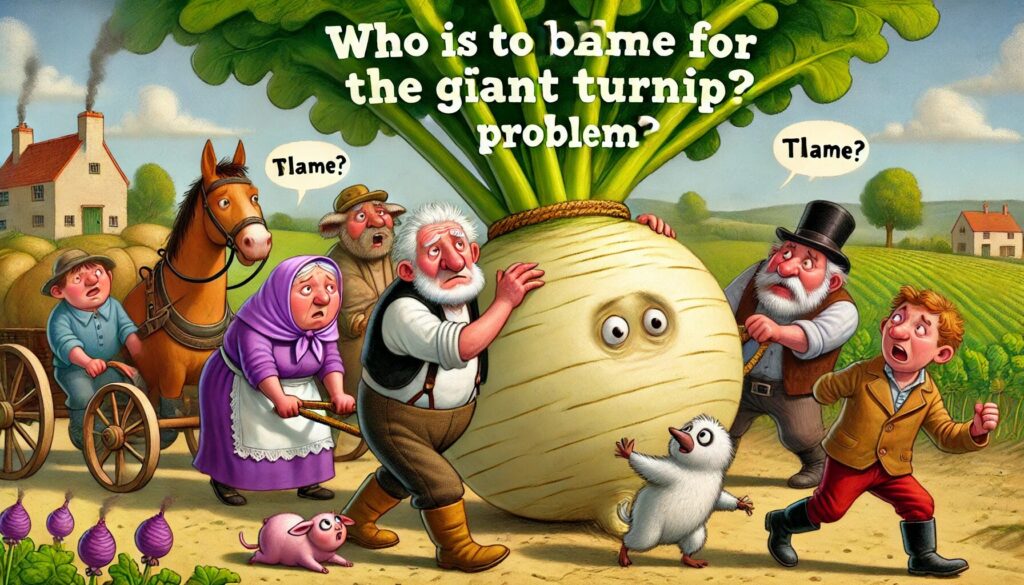

大きなかぶの戦犯は誰だ?

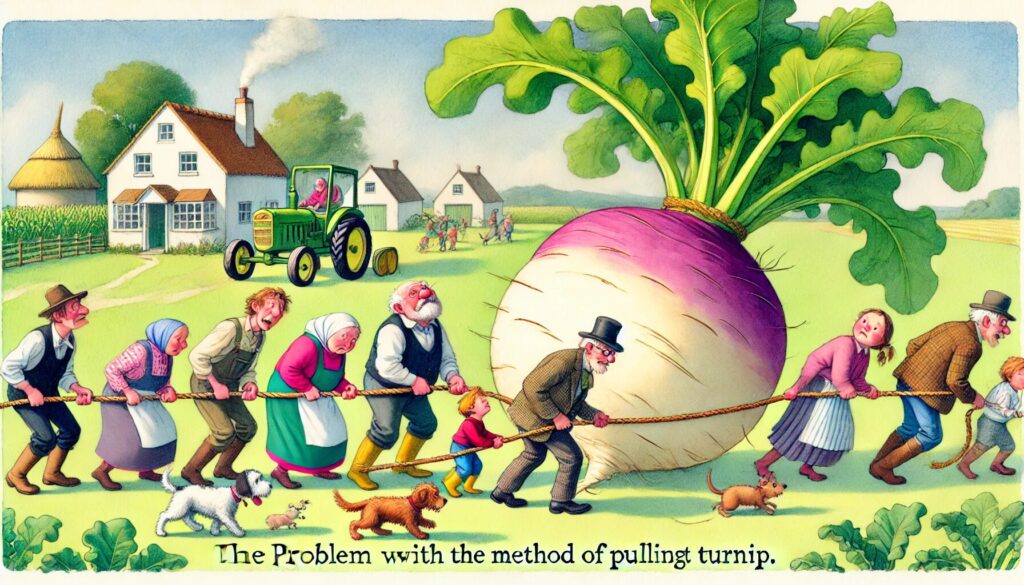

おじいさんの足の位置に注目

物語「おおきなかぶ」で、かぶがなかなか抜けない理由は、おじいさんがかぶに乗っているからだという意見があります。物理的に考えると、おじいさんが足をかぶの上に乗せてしまうと、彼自身の体重がかぶにかかり、地中に押し込む力が強くなるため、かぶはさらに抜けにくくなります。この視点から見ると、おじいさんの足の位置が戦犯と考えられる理由になります。

物理的な検証で明らかになったこと

早稲田大学の大学院生たちが物理の観点から検証したところ、かぶを引っ張り出すためには「力のモーメントの釣り合い」が必要とされるとわかりました。かぶを引く力は、おじいさんと他の登場人物が地面に踏ん張り、摩擦力を利用して引っ張り上げる構造です。しかし、足がかぶの上に乗っていると、かぶにかかる重さが増すため、必要な力も大きくなります。結論として、おじいさんがかぶの上に立っている限り、かぶが抜けるのは物理的に非常に困難です。

おじいさんは怪力が必要だった?

理論上、かぶを抜くためにおじいさんが必要とする体重は約9149.658キログラムであり、アフリカゾウ並みの巨体が必要です。これは現実的ではありません。さらに、おじいさんが足をかぶの上に乗せずに他の登場人物と同様に引っ張るだけでも、かなりの怪力が必要です。このことからも、かぶが抜けなかったのは物理的な制約によるものであり、おじいさんの力不足というよりは、構造的な問題であると考えられます。

馬を使えば解決できる?

もしもおじいさんの代わりに馬を使って引っ張ったらどうなるでしょうか。馬1頭が引っ張れる力を500キログラムと仮定すると、かぶを抜くには最低19頭の馬が必要です。これによっても、かぶの抜けにくさがわかります。つまり、かぶが抜けないのはおじいさん個人の力に問題があるというより、構造上の難しさが原因なのです。

戦犯は「物理的制約」という結論

結論として、かぶが抜けなかったのはおじいさんの力不足や足の位置だけでなく、「物理的制約」が戦犯といえます。物理的な条件から、かぶを抜くには莫大な力が必要であり、おじいさんや家族の努力だけでは足りないとわかります。この物語は、かぶの大きさと力の限界を楽しむ要素が含まれていると捉えると面白いでしょう。

こちらの記事を参考にさせていただきました。https://togetter.com/kiji/2014/08/20/11591

大きなかぶの抜き方に問題があった

直列で引っ張るとおじいさんに過大な負担がかかる

「おおきなかぶ」では、物語の登場人物たちが次々と後ろにならんで直列でつながっています。これが基本的なかぶを引っ張る構造になっています。しかもみんなで葉っぱを引っ張るのではなく、前の人(動物)を引っ張るわけですから、直列で力をかけると、おばあさんや孫、動物たちの力がすべておじいさんの腕にかかってしまいます。このため、最後のネズミまで加わった段階で、おじいさんが受ける力の合計は5トンにもなると言われており、おじいさん一人に莫大な負担が集中してしまいます。この状況では、どれだけ協力者が増えてもおじいさんが非常に辛い立場に立たされるため、効率的とはいえません。

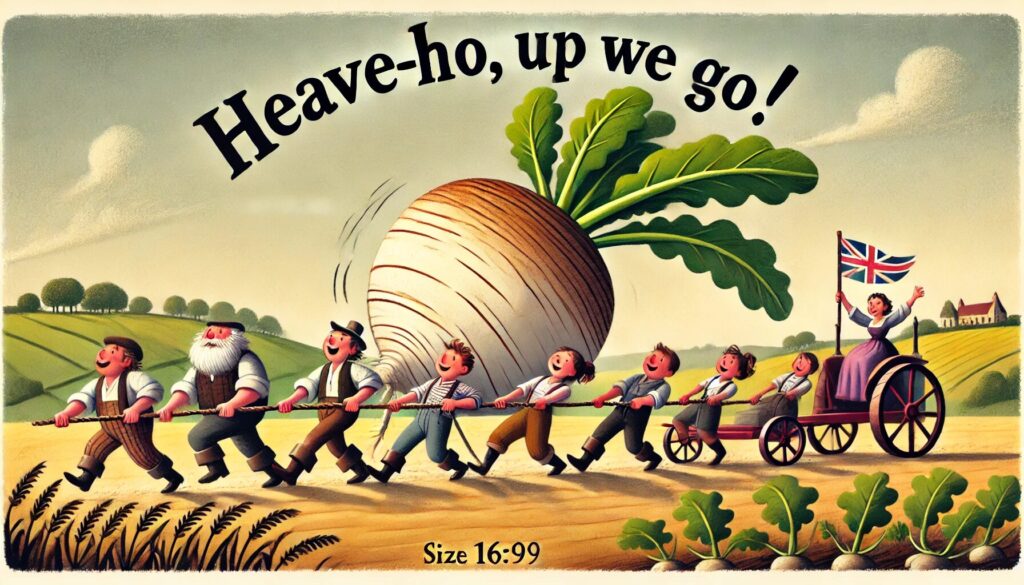

正しい抜き方は並列で引っ張る方法

もし、物語の登場人物たちが「並列」で引っ張っていた場合、問題は大幅に改善されていたでしょう。並列というのは複数のかぶの葉が描かれているので、各人が1枚ずつ掴んで引っ張る形を取ることです。すると直列よりもおじいさんへの負担が軽減されます。また、並列で引っ張ると、かぶを中心にしてぐるりと囲む形になるため、真上に力をかけることが可能です。真上に引っ張ることで、地面から引き抜く際に崩す土の量が減り、必要な力も少なくなります。

並列での協力が教える新たな教訓

「おおきなかぶ」は、協力の大切さを教える物語として知られていますが、正しい方法で協力することも重要です。並列で負担を分担し、全員で均等に力を加えることで、各自の負担を最小限に抑えられます。この視点から見ると、「正しい協力の仕方」や「負担の分散」といった教訓も、この物語から学べるのかもしれません。

「うんとこしょ、どっこいしょ」について

日本語版では、かぶを引っ張るときの掛け声「うんとこしょ、どっこいしょ」が特徴的ですが、これは内田莉莎子が翻訳時に追加した表現です。ロシア語の原作には同じ意味の掛け声がありますが、日本の読者が楽しめるよう、日本語らしいリズミカルな表現にアレンジされました。この掛け声は、日本版独自の魅力として、子どもたちに親しまれる要因の一つとなっています。

ロシア語の原作では?

ロシア語の原作「おおきなかぶ」では、「うんとこしょ、どっこいしょ」にあたる掛け声は、次のように表現されています。

「Тянут-потянут, вытянуть не могут」

(ラテン文字表記: "Tyanut-potyanut, vytanut ne mogut")

このフレーズの意味は「引っ張って引っ張って、それでも抜けない」となり、日本語版の「うんとこしょ、どっこいしょ」に似たリズムと繰り返しの表現が含まれています。この畳語「Тянут-потянут」は、動詞「引っ張る(тянуть)」を畳んだ形で、力を込めて引っ張る様子をリズミカルに強調しており、日本語での表現と同様に、物語にテンポと楽しさをもたらしています。

「うんとこしょ、どっこいしょ」のメリット

掛け声をすることで、年を感じる方もいるようですが、掛け声には以下のようなメリットがあります。

- 体幹の安定

「どっこいしょ」などの掛け声を発することで息を自然に吐きやすくなり、無駄な力が抜け、体幹が安定しやすくなります。これにより、動作中の腰や体への負担が軽減されます。 - 集中力と動作の向上

掛け声は、脳内の「前頭前野」の働きを抑えることで余計な考えを減らし、次の動作に集中しやすくします。スポーツや力仕事での掛け声が、体をより効果的に使えるようサポートしてくれるのはこのためです。 - ケガの予防

掛け声により、脳と身体が次の動作の準備を整えやすくなるため、動作に集中してケガを防ぐ効果もあります。

どっこいしょの語源

「どっこいしょ」の語源にはいくつかの説がありますが、最も広く知られているのは仏教に由来するという説です。

1. 「六根清浄(ろっこんしょうじょう)」説

「どっこいしょ」の語源として有力なのは、仏教で用いられる「六根清浄(ろっこんしょうじょう)」という言葉が変化したものという説です。「六根清浄」とは、仏教でいう「六根」(目・耳・鼻・舌・身・意)を清め、煩悩を離れることを意味します。この言葉が祈りや念仏として使われていた際に「どっこいしょ」と聞こえるようになり、力を入れる際の掛け声として民間に広まったと考えられています。

2. 「独鈷(とっこ)」説

もう一つの説は、「独鈷(とっこ)」に由来するというものです。「独鈷」は仏教の密教で使われる法具で、邪気を払うためのものです。この「とっこ」を神聖な力の象徴とし、「独鈷(とっこ)しよう」として唱えられ、力を出すときの掛け声になったとされています。

大きなかぶのQ&A

お父さん、お母さんは出て来ないのですか?

「おおきなかぶ」でおじいさんの次に孫娘が登場し、お父さんやお母さんが登場しないのには、いくつかの解釈があります。

「おおきなかぶ」でおじいさんの次に孫娘が登場し、お父さんやお母さんが出てこないのは、昔話によく見られる「世代の省略」の特徴です。日本やロシアの民話では、物語を簡潔にするため、祖父母と孫だけが登場することが多く、これによって年配と若い世代が直接協力する姿が描かれます。

また、ロシアの農村文化では、家族全員で協力し合うことが大切にされており、孫が祖父母とともに働く姿も自然です。物語では親世代を省略し、祖父母が理想的な家族の支え手として描かれているため、物語の展開や協力の教訓がより明確に伝わる構成になっています。

アメリカ版は登場人物が違うの?

アメリカ版「おおきなかぶ」では、「孫娘」の代わりに「男の子」と「女の子」が登場しています。これは、アメリカの家族構成や文化に合わせ、子供が親しみやすく、性別による役割分担を避ける傾向に沿って、読者が理解しやすい内容に工夫されたためと考えられます。

グリム童話だと何が違うの?

グリム童話の「おおきなかぶ」では、かぶを抜く話ではなく、働き者のお百姓さんが育てた巨大なかぶを王さまに献上し、ご褒美をもらう物語です。欲張りな男も王さまに贈り物をしますが、お返しにお百姓さんのかぶを渡されるという結末が描かれています。

大きなかぶ あらすじと魅力の総まとめ

- 「おおきなかぶ」はロシア民話が原作である

- 原作はロシア語で「Репка(リェープカ)」と呼ばれる

- 物語はおじいさんが植えた大きなかぶを収穫するために協力する話である

- トルストイが再話し、日本では内田莉莎子が翻訳した版が広く知られている

- 物語の主な登場人物はおじいさん、おばあさん、孫娘、犬、猫、ねずみである

- 「うんとこしょ、どっこいしょ」の掛け声が特徴で、日本版独自の表現である

- 物語は、協力と小さな力の大切さを教訓としている

- 原作はリズム感と繰り返しでテンポ良く展開され、子どもにも親しみやすい

- 日本では小学校の教科書にも採用され、広く親しまれている

- グリム童話では収穫ではなく、王様への献上とご褒美がテーマになっている

- アメリカ版では孫娘の代わりに「男の子」と「女の子」が登場する

- 物語には「世代の省略」があり、家族内の世代間協力が描かれている

- 足を並列にして引っ張る「正しい抜き方」だと、負担が減ることが指摘されている

- おじいさんの足の位置によってかぶが抜けにくくなっているとの解釈がある

- 物語はシンプルながら、普遍的なテーマで世界中で愛されている