『疾走』は、重松清が描く孤独と成長をテーマにした異色の青春小説です。この作品は、ただの青春物語ではなく、重厚で衝撃的な内容が展開され、読後には深い余韻が残ります。本記事では、作品の基本情報から重松清の紹介、登場人物たちやあらすじ解説を通して、『疾走』が問いかける「ひとり」の意味とは何かを探っていきます。

物語の中で際立つテーマとキーワード、そして読者に響く強いメッセージを通して、シュウジという少年がたどる数々の試練に迫ります。また、映画『疾走』との比較を交え、原作ならではの深みや重松清ならではの繊細な描写も解説。さらに、読者から寄せられた疑問や考察についても触れ、物語が多くの人に与える感動や衝撃を紹介します。最後には、電子書籍や試し読みのポイントも含め、どこで読むかについても提案します。

Contents

重松清『疾走』の作品概要と見どころ

チェックリスト

- 『疾走』の基本情報について理解できる

- 主人公シュウジが成長する過程での苦難やテーマの重みを知ることができる

- 表紙が上下巻で一つの絵になる特徴的な装丁について学べる

- 重松清の作家としての特徴と人気の理由が分かる

- 主要登場人物たちの背景や物語の展開における役割を把握できる

- 『疾走』の舞台設定と対立する集落の影響が物語にどう作用しているか理解できる

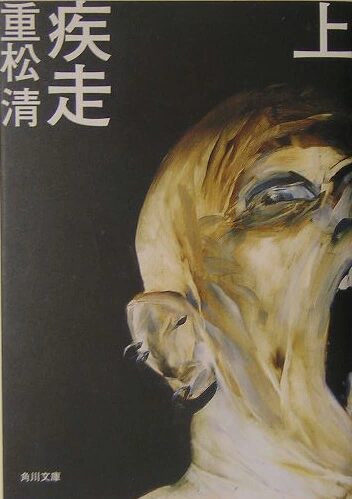

重松清『疾走』の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 疾走 |

| 作者 | 重松清 |

| 出版社 | 角川文庫 |

| 発売日 | 2005年5月25日 |

| 価格 | 上下巻 各数百円~千円前後 |

| ページ数 | 上下巻合わせて約1,100ページ |

| ジャンル | ヒューマンドラマ・青春小説 |

少年シュウジが苦難を乗り越えながら成長していく姿が描かれ、家族愛や宗教、差別といった複雑なテーマが物語に深みを与えています。いわゆる「青春小説」としても捉えられますが、主人公の背負う現実は重く、ダークな内容が含まれるため、重厚なテーマの人間ドラマを好む読者にとって、読み応えがある一冊です。

角川文庫から発行され、上下巻の表紙を並べると一枚の絵になる仕掛けが施されています。この特徴的な装丁も、作品の暗くも美しい雰囲気にぴったりで、読み手に強い印象を与えています。物語の内容に見合う重厚な装丁とページ数も相まって、読む前から作品の持つ世界観が伝わってくることでしょう。

作者・重松清の紹介

重松清の作家としての歩みと特徴

重松清(しげまつ きよし)は、現代日本の文学界を代表する作家の一人です。彼の作品は、家族愛や友情、人間関係をテーマにしたものが多く、特に「心の奥に触れる」ような繊細な描写が特徴です。小説だけでなく、エッセイや児童書も手がけ、幅広い年代の読者から支持されています。日常の中に潜む喜びや悲しみを、リアルな視点で描くことで、多くの人の共感を呼んでいます。

重松清のオススメ作品

重松清は、数々の名作を生み出してきましたが、特に評価が高くおすすめできる作品には次のようなものがあります。

- 『きみの友だち』

- 『きみの友だち』は、友情をテーマにした物語で、少年少女の成長と友情の変化を描きます。友情の大切さや、支え合いながら成長する姿が心に響きます。この作品についてもっと知りたい方は、こちらの紹介記事で詳しくご覧いただけます。

- 『青い鳥』

- 『青い鳥』は、障害を抱える子どもたちの視点を通して、優しさや共感、助け合いの精神を描いた作品です。人とのつながりや生きることの意義について深く考えさせられる内容になっています。詳細については、こちらの紹介記事をご覧ください。

重松清の魅力

重松清の作品には、人間関係の複雑さや繊細さが丁寧に描かれており、どの作品も読者に深い余韻を残します。また、登場人物の心情に寄り添い、どの年齢層にも響くテーマを扱っているため、どの作品も読み応えがあります。さらに、彼の作品の特徴や魅力についてより詳しく知りたい方は、こちらの 重松清の紹介記事 をご覧ください。作品のジャンルやテーマについて詳しく解説されています。

『疾走』の物語を支える重要な登場人物たち

主人公・シュウジ

物語の中心人物であるシュウジは、地方の小さな町で育つ少年です。家庭の問題や地域社会の対立を目の当たりにし、幼いながらも孤独と向き合いながら成長していきます。シュウジは無力な自分と向き合い、困難の中で生きる意味を問い続ける存在です。彼の視点を通して、読者は現実の厳しさや人間の弱さ、そして「ひとりであること」の意味を見つめ直すことになります。

シュウジの兄・シュウイチ

シュウジの兄であるシュウイチは、かつては優等生として周囲から期待されていた人物ですが、高校に進学してから精神的に不安定になり、次第に問題行動を起こすようになります。シュウイチの精神の崩壊は、家族全体にも影響を及ぼし、シュウジ自身も兄の変化に戸惑いを感じています。シュウイチの堕落は、シュウジにとって「家族の崩壊」という悲劇を象徴し、物語に暗い影を落とす存在です。

神父(宮原雄一)

「沖」にある教会の神父である宮原雄一は、シュウジやエリと深く関わる存在です。かつては罪を犯した過去があり、「沖」の人々からは殺人犯と噂されています。彼は決して信仰を押し付けることなく、シュウジに寄り添い、信じる道を模索するきっかけを与えます。神父の存在は、絶望の中でも「信じること」を諦めない姿勢の象徴であり、シュウジにとって一筋の希望のような存在となります。

エリ

シュウジの同級生であり、「沖」に住む少女エリは、彼の人生に大きな影響を与える存在です。エリもまた複雑な家庭環境の中で育ち、陸上の才能がありながら事故によって歩行困難になってしまいます。エリは、人生に対する深い孤独感を抱えながらも、シュウジの心の支えとなり、二人で互いに「ひとり」であることを分かち合います。彼女はシュウジにとって、自分とは違う形の「ひとり」の象徴であり、彼女との関係を通じて、シュウジは人とつながることの意味を知ります。

アカネ

物語の前半に登場するアカネは、「沖」のチンピラ・鬼ケンと共に暮らしていた女性です。鬼ケンが亡くなった後は、大阪のヤクザである新田と関係を持ちます。再び「沖」に戻り、シュウジの過去や家族に関わりを持つ存在となります。アカネは、家族の絆とは違った「つながり」をシュウジに見せ、彼の心に様々な影響を与える重要なキャラクターです。

物語を通じて描かれる「ひとり」の存在

『疾走』では、シュウジをはじめとする登場人物たちが、各々の「ひとり」である状況と向き合い、他者との関係を通して生きる意味や信念を見つけていきます。彼らは互いに支え合いながらも、最終的には自分自身の力で生きていくことが求められ、その過程が物語の深みを生み出しています。

あらすじ解説:孤独な少年・シュウジの物語

作品の舞台と登場人物の関係性

『疾走』の舞台は、日本の西日本に位置する架空の小さな町です。町は「干拓地」に住む人々の集落「沖」と、干拓以前から続く集落「浜」に分かれています。住民の間には隔たりがあり、特に「浜」の住人は「沖」を差別的に見る傾向が強く、交流もほとんどありません。この対立が物語全体に深い影響を及ぼし、主人公シュウジを取り巻く環境にも大きな影響を与えます。

主人公のシュウジは「浜」の住人で、両親と兄のシュウイチとともに暮らしています。シュウイチは優秀な兄で、シュウジも幼い頃は兄に強く憧れていました。しかし、物語が進むにつれて、シュウジの周りに変化が訪れ、彼の心に孤独と葛藤が積み重なっていきます。

浜と沖の対立から生まれる孤立と葛藤

シュウジが幼い頃、干拓地の「沖」の外れに鬼ケンというチンピラとその女性であるアカネが住みつきます。彼らは町の人々から忌み嫌われる存在で、シュウジもはじめは二人を遠巻きに見ていましたが、ひょんな出来事をきっかけに彼らと関わりを持つようになります。鬼ケンの軽トラックで自転車を運んでもらったことがきっかけで、シュウジは彼らに対する偏見を抱かずに育ちました。この出会いは、シュウジが「浜」の人間にどっぷり染まらないきっかけを作り、物語の中でシュウジの成長や孤立感を象徴する要素のひとつとなります。

さらに、シュウジの兄シュウイチも物語の中で重要な役割を果たします。中学校まで優等生だったシュウイチは、高校進学後に精神を病み、家庭内での暴力や引きこもり、さらには放火といった問題行動を繰り返します。この兄の変貌は、家族に深刻な影響を与え、シュウジの心の拠り所も崩壊してしまいます。

絶望に向き合うシュウジと物語の結末

やがて「沖」の集落はリゾート地への開発が決まり、立ち退きが進んでいきますが、神父だけは教会の立ち退きを断固拒否します。その頃から「沖」では立て続けに放火事件が発生し、地域の不安が高まります。

中学校でシュウジは「沖」の少女エリと再会し、同じ陸上部で活動するようになります。エリは教会での集まりにも参加しており、シュウジとは異なる環境で育ちながらも、互いに「ひとり」の孤独を抱えていました。エリとの関係を通してシュウジは教会に足を運ぶようになり、神父との対話を通じて、孤立や信仰について考え始めます。しかし、シュウイチの精神の崩壊は続き、シュウジの家庭もますます壊れていきます。

やがてシュウジの心のよりどころだったエリが、事故により歩行困難となり、さらに開発のため東京に転校してしまいます。その後、兄が放火犯であることが明らかになると、シュウジは家族を失い、故郷を離れる決意を固めます。

大阪に向かったシュウジは、過去に出会ったアカネのもとを訪ね、そこで彼女の内縁の夫でヤクザの新田と出会います。シュウジは暴力や混乱の中で次第に絶望に陥り、ついには新田の命を奪ってしまいます。この事件を機に再び逃避行を続けるシュウジは、東京でエリと再会しますが、エリもまた深い孤独に支配されていました。

物語の終盤、シュウジは最終的に故郷に戻り、すべての罪と向き合うことを選びます。しかし、警察に追い詰められた彼は逃亡を続ける中で命を落とします。最期に、シュウジの存在は周囲にとって苦い記憶として残り、彼の「ひとり」であった人生が静かに幕を閉じるのです。

重松清が描く「ひとり」の意味とは?

「孤独」「孤立」「孤高」の違いとシュウジの選択

『疾走』では、重松清が描く「ひとり」というテーマが物語の中心に位置しています。この「ひとり」には「孤独」「孤立」「孤高」という、似て非なる要素が含まれています。シュウジは成長する中で、それぞれの形で「ひとり」と向き合うことを余儀なくされます。

「孤独」は、自分と他人との間に物理的または感情的な距離が生まれることを指します。シュウジは家族の崩壊や地域の対立によって「孤独」に苦しむ場面が多く、自分だけが取り残されているという感覚を味わいます。

一方で「孤立」は、他者との関わりを失い、誰からも頼れなくなる状況です。シュウジが兄の事件やエリとの別れによって家族や仲間を失うことは、彼が「孤立」による痛みを知る過程でもあります。シュウジは周囲の目から遠ざけられ、逃れられない孤立の中で自分の存在の意味を見出そうとします。

そして「孤高」は、周りから離れても自分らしさを貫く強さを示すものです。シュウジが「ひとり」を選び続ける過程は、やがて「孤高」という存在へと近づきますが、周囲から拒絶され、傷つくことを恐れながらも自分の道を進む姿が描かれます。シュウジにとっての「孤高」は選択ではなく、避けられない生き方でもありました。

人間の弱さと孤独を通じて描く生き方

『疾走』は、人間の弱さを強く描く作品です。シュウジの家族や周囲の人々は、様々な形で心の弱さを抱えており、時にそれが他者を傷つけたり、自分自身をも壊してしまいます。シュウジもまた、周囲から受ける孤立や絶望の中で自分を見失いそうになりますが、必死に自分を保とうとする姿が描かれています。

重松清が描く「ひとり」のテーマは、ただの悲劇ではなく、どのような環境に置かれても人は自分らしく生きる価値があることを示しています。シュウジが一人で走り続ける姿は、人とのつながりを失ったとしてもなお生きようとする意志の現れでもあり、重松清はその意志の大切さを「ひとり」というテーマを通して描いているのです。

シュウジの「ひとり」は読者にとって、何かに打ちひしがれた時の自身の姿を重ねる存在であり、どのように生きていくかを考えるきっかけにもなるでしょう。

読者の心に刺さる『疾走』のテーマとキーワード

作品内の重要なキーワード:「言葉」と「ふるさと」

『疾走』には、「言葉」と「ふるさと」というキーワードが、シュウジの孤独や葛藤を深く表現する要素として登場します。

まず「言葉」は、物語の中でしばしば孤独を癒すもの、あるいは隔たりを生むものとして扱われています。シュウジは、困難な状況で神父から受け取った聖書の言葉に支えられ、また自分に呼びかけられる言葉に耳を傾けながら、自分の存在を見つめ直します。特に、「言葉を持つことで人とつながる」というテーマは、シュウジが他者や自身と向き合う過程で重要な役割を果たします。誰かと交わす言葉が少ない彼にとって、言葉は「ひとり」である自分を救うものであり、またそれが幻であっても、彼を支え続ける重要な存在です。

「ふるさと」もまた、シュウジにとって大切な場所であり、物語の中心的なテーマとなっています。しかし彼にとってのふるさとは、単に帰る場所ではなく、家族の崩壊や偏見が深く根付いた場所でもあります。シュウジは絶望と共にふるさとを離れるものの、最終的に再びそこへ戻ることを選びます。この決断には、過去の自分や傷を負った心と向き合い、和解しようとする意志が込められています。「ふるさと」は彼の痛みと希望の象徴であり、シュウジがたどり着いた心の帰るべき場所として描かれています。

聖書の引用と二人称視点の意図

『疾走』には、聖書の引用が何度も登場し、シュウジにとっての「言葉」と「信じるもの」としての役割を果たしています。神父から教えられた聖書の教えや言葉は、シュウジが孤独や絶望を感じる時に支えとなるものです。特に、聖書の引用は人間の心の救いや、どのような時にもそばにいてくれる存在を表現しています。彼は神父から受け取った「信じる」という姿勢を、自分なりに実践しようとし、内なる強さを模索していきます。このように、聖書はシュウジにとって単なる宗教的な教えではなく、心の拠り所を象徴するものとして機能しています。

また、物語は二人称視点で描かれ、「おまえ」という呼びかけによって進行します。このスタイルにより、読者はまるでシュウジ自身が自分に問いかけられているように感じ、物語に深く入り込むことができます。この呼びかけは、シュウジの心の声や神父の視点が重なる形で描かれており、彼の孤独や不安がさらに強調される仕組みになっています。二人称視点は、シュウジが何度も心の中で繰り返す問いや、自分を見失いそうになる瞬間に対する「語りかけ」としても機能し、物語に特有の深みをもたらしています。

これらのキーワードや視点の工夫を通して、重松清は『疾走』での孤独や生きる意味をより深く読者に伝えているのです。作品全体がこのようなキーワードで織りなされることで、読者の心に強く訴えかけるメッセージが込められています。

重松清『疾走』の読後感とおすすめする理由

チェックリスト

- 『疾走』の重いテーマと絶望に潜むわずかな救いについて理解できる

- 主人公シュウジが直面する孤独と苦悩、成長の軌跡を知ることができる

- 小説を通じて「生きる意義」について考えさせられる点がわかる

- 重松清の独自の筆致が生み出す深い読後感や余韻を感じられる

- 映画版との比較により原作の持つ深みや心理描写の違いが理解できる

- 電子書籍の購入や試し読みの方法について情報が得られる

衝撃的な内容と読後感がもたらす余韻

重いテーマと絶望に潜むわずかな救い

『疾走』は、家族の崩壊や地域社会の対立、犯罪など、重いテーマを容赦なく描く小説です。主人公シュウジは、幼い頃から孤独と絶望を背負い、親しい人々を失いながら成長します。彼はふるさとや家族から逃れたいという気持ちと、そこに根付いた愛情や絆に引き寄せられる思いの間で揺れ動き、読者にもその葛藤が深く伝わります。

絶望の中でも、「生きる」ことを諦めないシュウジの姿は、かすかな救いのように描かれています。暗い現実に直面しながらも、自分を支える希望の光を見出そうとする彼の姿に、読者はどこか前向きな感情や勇気を感じるかもしれません。重松清は、シュウジの人生の悲劇と、彼の心の奥底に残る小さな救いを繊細に描き出し、単なる悲劇に終わらせない工夫をしています。

生の渇望を呼び起こすストーリーの力

『疾走』を読み進めると、シュウジの過酷な人生に対して、読者自身も生きることへの強い意識を抱かされます。シュウジの絶望的な体験は、一見すると暗いだけの物語のように感じられますが、その背後には「なぜ生きるのか」「生きることの意義とは何か」という普遍的な問いが流れています。

物語が進むにつれて、シュウジの生きざまが読者に強烈に伝わり、同時に「生きる」ということへの渇望が呼び起こされるのです。これは、困難な状況でも前に進もうとするシュウジのひたむきさが生む力であり、重松清が巧みに構築したストーリーの本質です。シュウジの悲劇と強さに触れることで、「生きる」ことの儚さと尊さが、余韻として読後に深く残るでしょう。

重松清は、この重いテーマの中で、私たちが「ひとり」で生きる難しさと共に、それでも人とつながりながら生き抜く希望を描いています。この物語が読者の心に刻まれるのは、シュウジの運命に対する強い共感や、彼の不屈の生き様に触れた後の余韻が、誰にでも響くからです。『疾走』は、読者に一時的な悲しみをもたらすだけでなく、読後も深く心に残り、生の意味を問いかけ続ける作品です。

読後感:絶望と向き合いながらも生きる意義を問う物語

重松清作品の中でも異色の「重厚で過酷な物語」とその魅力

『疾走』は、重松清作品の中でも特に異色の一冊であり、どっしりとした暗さと絶望感が読者に深い印象を与えます。この作品では、家族や社会からの疎外感に加え、環境がシュウジに容赦なく襲いかかり、読者もまたその重圧を間接的に感じます。重松清は、シュウジの苦難を悲劇的に描くことで、物語にリアリティを与え、単に明るい未来を示すことなく、現実の中でどれほど苦しむかを表現しています。

この「過酷な現実」には、通常の青春小説には見られない厳しさがあり、読者は生き抜くことの難しさを肌で感じるように心が動かされます。『疾走』は、重松作品における「人の心の暗部に迫る力」が特に際立っている作品であり、通常の温かみを感じる作品とは異なる「冷たさ」が特徴でもあります。シュウジの絶望がありのままに描かれるからこそ、読者は現実を受け止めながらもその中で生きていく意味を見出そうとする意識を高められるのです。

苦難と対峙する中で人生や自己を見つめ直すきっかけに

『疾走』は、読後に深い余韻を残し、読者が自分の人生と向き合うための鏡となる物語です。シュウジがたどる過酷な道のりは、読者にとっても「自分の人生で避けられない壁とどう向き合うか」という問いかけとなります。彼がふるさとや家族、社会とのつながりから疎外されながらも歩み続ける姿は、日常で味わう自己の孤独や不安を象徴しているともいえます。このように、彼の苦悩が読者の内面と響き合い、ただの物語を超えて自らの人生を見つめ直す機会となるのです。

さらに、読後にはシュウジのように「生きる意義を見失わず、現実に立ち向かう勇気」について改めて考えさせられるでしょう。重松清が創り上げたシュウジの姿は、極限の状況下においても「生き続けることの意義」に揺るぎない価値があることを、静かに、しかし強く訴えています。このため、物語の後に残るのは単なる悲しみではなく、読者が自らの人生と共鳴し、前を向く一歩を考えるための深い余韻です。

『疾走』は重松清が描く「生きるとは何か」というテーマに対する強烈な問いかけであり、読者が自己と向き合うための旅路を提供しているともいえるでしょう。このような経験ができるのも、重松清がシュウジの人生に重厚な意味を込めて描いたからこそです。

映画『疾走』との比較と原作の深み

映画での表現と小説の描写の違い

2005年に公開された映画『疾走』は、重松清の原作小説を映像化した作品ですが、限られた上映時間の中で物語を表現するため、小説の内容が凝縮されています。映画は視覚や音楽を通じて登場人物の感情を伝えていますが、原作の細やかな心理描写や独自の言葉のニュアンスを再現するには限界があり、物語の一部が簡略化されています。

例えば、シュウジの内面描写や、彼が感じる「ひとり」である孤独感など、原作ではページごとに積み重ねられる繊細な心の動きが描かれています。しかし、映画ではこれを視覚的な表現や俳優の演技に頼るため、原作の持つ繊細さを完全に再現することが難しい部分もあります。こうした点で、映画は原作に比べてダイナミックに展開されつつも、心理描写の深みにおいては異なる印象を与えるかもしれません。

映像では表現しきれない小説ならではの衝撃と深さ

映画と小説の違いとして、小説『疾走』には、文字や内面のモノローグを通してしか伝えられない深い衝撃や余韻があります。シュウジが抱える絶望や孤独、そしてわずかな希望は、文字として描かれることで読者に直接的に訴えかけ、心に刻まれます。重松清の筆致は、物語の展開の合間に登場人物の心理を丁寧に描写することで、読者がシュウジの気持ちに寄り添いながら、彼と一緒に苦悩を感じ、考えさせられる構成になっています。

一方で、映画は視覚や音響効果でのインパクトを活用し、特にシュウジが直面する苦しみや現実を目に見える形で表現しますが、どうしても小説の中で語られる内面的な深さまでは表現しきれません。シュウジの孤立感や葛藤が、文字から伝わる余韻と重みは、映像では感じ取りにくい場合もあります。読者はシュウジのモノローグや場面ごとの細やかな描写から、彼が生きる意味を探る姿勢に共感し、心の奥底に触れることができるのです。

映画『疾走』は視覚的な迫力と俳優の演技が生み出す感動を与えてくれますが、原作を読むことで感じる孤独の静けさや人間の弱さに対する理解がさらに深まります。映画と原作の両方を楽しむことで、『疾走』の持つ本当の重みや深さをより深く理解できるでしょう。

読者の疑問と考察

『疾走』は、重松清の他の作品と一線を画す作品であり、読者からさまざまな疑問や考察が寄せられています。ここではいくつかの代表的な質問に基づき、物語の背景やテーマについて考察してみます。

性表現と年齢制限について

『疾走』には、ストーリーの一環として過激な性描写が含まれています。読者からは「18禁にすべきではないか?」という意見も見られますが、この作品における性表現は物語全体のテーマやキャラクターの苦悩を表現するための一部であり、それ自体が主目的ではありません。そのため、性表現があることだけで一般向けでないとは言えず、重松の描写はむしろ作品の重厚さとリアリティを強める役割を果たしています。

犯人や登場人物の行動の謎

物語の中には、鬼ケンが誰に殺されたのかや、大阪での監禁からの脱出に失敗したみゆきの死についての謎も残されています。回答によると、鬼ケンはアカネの後の情夫によって殺害された可能性があることが示唆されていますが、詳細な描写は意図的に避けられています。この曖昧さが、作品全体に不穏な影を落とし、現実の不条理さを強調していると考えられます。また、みゆきが逃げ切れなかった背景も、具体的には描かれていないため、読者がキャラクターの運命や苦しみを想像しながら読み進めることが求められています。

救いのない物語とキリスト教思想

『疾走』における「救い」についても、多くの読者が疑問を抱いています。ある読者は「救いがない」と述べていますが、キリスト教的視点からの解釈に触れることで新たな視点を得たと考察しています。主人公が他者のために自らの「罪」を背負う姿には、キリスト教における「原罪」と「贖罪」の構図が見られ、彼が自身ではなく他者を救う役割を果たしていると考えられます。この解釈により、物語は「救いがない」という一面を超えた深い意味を持つように思われます。

物語の舞台とその曖昧さ

『疾走』の舞台についても、具体的な地名が設定されていないことに疑問を持つ読者がいます。物語には「干拓地」や「O市」といった設定が登場しますが、これは岡山県を暗示しているようにも見えます。ただし、実際の地名は明示されておらず、方言も標準語に近いため、読者が特定の場所に縛られず、物語を普遍的なものとして感じられるようになっています。重松清は、特定の地名や場所に縛られないことで、物語の普遍性を保つ意図があったと考えられます。

『疾走』はどこで読む?

電子書籍の紹介

『疾走』は電子書籍でも手軽に楽しめる作品です。電子書籍の最大の魅力は、いつでもどこでも読めることです。スマートフォンやタブレット、専用の電子書籍リーダーがあれば、重厚な内容の『疾走』も手軽に持ち運んで、好きな時間に読むことができます。Amazon Kindleや楽天Koboなど、多くの電子書籍ストアで購入が可能です。電子書籍なら文字の大きさも変更できるため、視力に合わせて読みやすい設定にできる点も利点です。

また、電子書籍の特長として、検索機能を使って気になるテーマや言葉をすぐに見つけることも可能です。重松清の繊細な言葉選びが際立つこの作品を、手軽にじっくり読みたい方には電子書籍での購入をおすすめします。

試し読みならBookLiveがおすすめ

初めて読む方には、まず試し読みをおすすめします。BookLiveは多くの書籍で試し読みができるプラットフォームで、『疾走』もその一部を試し読みすることが可能です。BookLiveの試し読みでは、作品の雰囲気や重松清の文体に触れることができ、自分に合うかどうかを事前に確認できます。

試し読みができることは、内容の確認だけでなく、読書体験のスタイルに合わせた購入を考える上でも非常に便利です。気に入れば、そのままBookLiveで電子書籍として購入することもでき、続きがすぐに読めるため、読み始めた作品を中断せず楽しむことができます。

重松清『疾走』の作品概要と見どころを総括

- 重松清が描く壮大なヒューマンドラマと青春小説

- 物語の舞台は西日本の小さな町に設定されている

- 主人公シュウジが成長する過程で孤独や絶望と向き合う

- 家族愛や宗教、地域社会の対立などが複雑に絡む物語

- シュウジの兄シュウイチが家族の崩壊を象徴する存在

- シュウジが出会う神父は希望と信仰の象徴となる

- エリとの関係がシュウジに生きる意味を見出させる

- 上下巻で構成され、全体で約1,100ページの長編小説

- 角川文庫から出版され、装丁に物語の雰囲気が反映されている

- 上下巻の表紙を並べると一枚絵になるデザイン

- 「ひとり」で生きることの意味が作品全体を貫くテーマ

- 聖書の引用や二人称視点が物語に深みを加える

- 物語は絶望に満ちつつも、かすかな救いを含んでいる

- 重松清作品の中でも異色の重厚で過酷なストーリー

- 電子書籍やBookLiveで試し読みが可能な点も魅力