2024年に映画化された『ある閉ざされた雪の山荘で』は、東野圭吾原作の“映像化不可能”とまで言われたミステリー作品です。本作は叙述トリックを駆使した原作小説とは異なるアプローチで、観る者に「現実と演技の境界線はどこにあるのか?」という問いを投げかけてきます。

この記事では、映画版と原作との違いを丁寧に整理しながら、物語の多重構造を読み解くための考察を展開します。もちろん、ネタバレを含む内容となっているため、未鑑賞の方は注意してください!

“ある閉ざされた雪の山荘で”本当に起きていた出来事は何だったのか? その仕掛けの巧妙さと、ラストに仕込まれた意味深な演出まで、じっくり紐解いていきます。

Contents

ある閉ざされた雪の山荘でのネタバレ考察まとめ

チェックリスト

-

-

映画『ある閉ざされた雪の山荘で』は原作の叙述トリックを再現せず多重構造ミステリーとして再構成されている

-

舞台となる山荘での“即興殺人劇”は虚構であり、登場人物の演技が物語の中心にある

-

久我の存在が物語の違和感と伏線の鍵を担い、観客の視点代行として機能している

-

原作の特徴である語り手の正体に関わる叙述トリックは映画では省略されている

-

ストーリーは一度の鑑賞では把握しきれないほど複雑な構造を持つ

-

多層的な構成と舞台的演出により、現実と虚構の境界を観客に問いかけている

-

基本情報と作品概要を整理

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | ある閉ざされた雪の山荘で |

| 原作 | 東野圭吾『ある閉ざされた雪の山荘で』(講談社文庫) |

| 公開年 | 2024年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 109分 |

| ジャンル | サスペンス・ミステリー |

| 監督 | 飯塚健 |

| 主演 | 重岡大毅(WEST.) |

映画の基本情報

『ある閉ざされた雪の山荘で』は、2024年1月12日に全国公開された日本のミステリー映画です。

原作は、東野圭吾が1992年に発表した同名小説で、「映像化不可能」とまで言われた叙述トリック作品として知られています。

監督は飯塚健氏、主演は重岡大毅(ジャニーズWEST/現WEST.)が務めています。

共演には間宮祥太朗、西野七瀬、中条あやみ、森川葵、岡山天音など若手実力派俳優が顔を揃えており、劇団という舞台設定を通じて“演技の中の演技”が展開されるのが特徴です。

上映時間は109分。現在はPrime Videoで配信もされています。

作品の特徴とジャンル

本作は、“密室×劇団×オーディション”という舞台設定を軸にしたサスペンス・エンターテインメントです。

舞台となるのは、大雪で外界から遮断された山荘。劇団「水滸」のオーディション最終選考という名目で7人の若手俳優が招かれ、シナリオに沿った“連続殺人劇”が始まります。

ただし、事件が現実なのか演技なのか、登場人物たちですら分からないまま物語は進行していきます。

リアルとフィクションの境界が曖昧なまま進行する演出は、まさに“劇中劇”を多重に組み合わせた構造であり、ミステリーファンを唸らせる仕掛けが詰まっています。

本作の見どころ

最大の特徴は、「三重構造のトリック」と「舞台劇としての映画構成」にあります。

登場人物たちが参加しているのは、単なるオーディションではなく、過去のある出来事に起因する復讐劇。その真相が明かされた後、さらにその出来事自体が舞台の脚本だった可能性まで提示され、観客に「どこまでが現実か?」という視点を投げかけます。

注意点

ただし、ストーリー構造が複雑で、初見では情報整理が難しい側面もあります。

登場人物の関係性や伏線、演技と現実の境目を見失うと、鑑賞後に「結局どういう話だったのか」と混乱することも。そのため、事前に原作の存在を知っておくこと、また複数回の鑑賞を前提にすることで、より深く楽しめる作品と言えるでしょう。

あらすじから読み取れる伏線

表向きの設定と裏の目的

映画のあらすじは一見シンプルです。

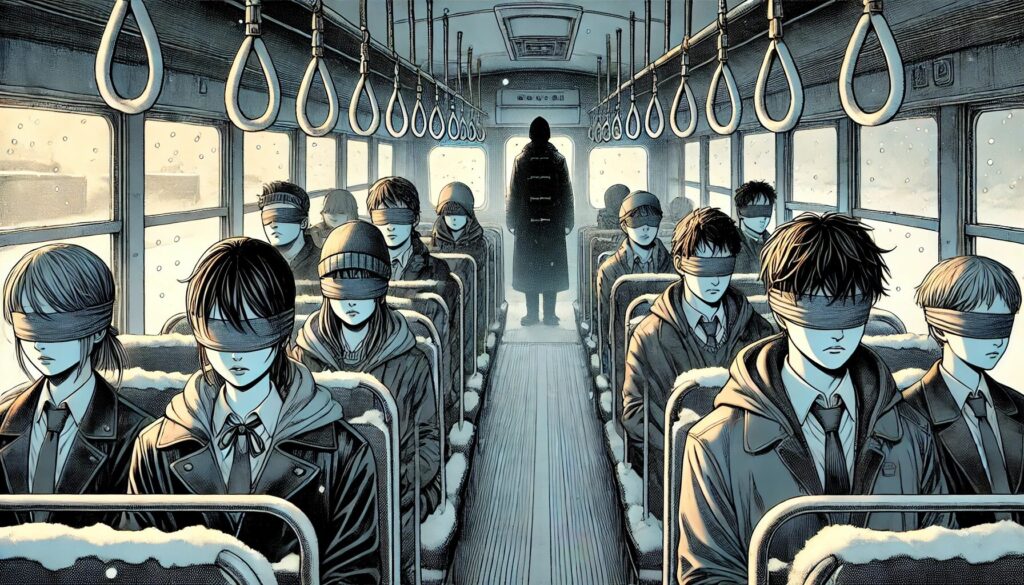

劇団「水滸」の最終オーディションに選ばれた7人が、雪に閉ざされた山荘で「連続殺人事件の即興劇」に挑み、最後まで“生き残った者”が主演を勝ち取るというものです。

しかし、冒頭からすでにいくつもの違和感が伏線として仕込まれている点が見逃せません。

たとえば、バスでの移動中に目隠しをさせられる演出。これが現実の山荘の場所を隠すためなのか、あるいは“演出としての儀式”なのか曖昧なまま進みます。

この曖昧さが、現実と虚構の境界をぼかす導入として巧妙に作用しています。

消える俳優たちと“本当の目的”

1人、また1人と俳優たちが消えていく展開は、観客に「誰が犯人なのか?」という疑問を抱かせますが、実際には死んでおらず、生存しているというのが後に明かされます。

つまり、“殺人事件”という設定自体が嘘であり、それが嘘であること自体が一つの仕掛けになっているのです。

この展開によって、観客は物語の途中から「何を信じればいいのか」という不安に包まれることになります。

久我の存在が放つ違和感

あらすじ段階から外部の存在である久我の参加が特異的に描かれています。

劇団員6人に対し、久我だけがフリーの俳優という設定ですが、観客の視点に近い存在として描かれる反面、彼の“探偵的な立ち回り”や“壁一面の調査メモ”などが徐々に不穏さを孕みます。

この違和感が後半での“真相解明”につながるため、久我というキャラクター自体が最大の伏線として機能しています。

東郷の不在という演出

主催者であるはずの東郷が、劇中で一度も姿を現さず声のみで登場する点も伏線の一つです。

演出家としての指示や、物語の仕掛け人であることを匂わせながら、最終的に彼がどこまで関与していたのかが曖昧に描かれます。

これによって、「本当に劇団がやっていたことだったのか?」「上演された舞台だったのか?」という余韻を残す構造が成立しています。

伏線の意味と鑑賞体験

このように、『ある閉ざされた雪の山荘で』のあらすじには観客の思考を攪乱するための伏線が複数レイヤーで配置されています。

初見では見逃しやすいですが、2回目以降の鑑賞でその意図や意味が明確になる点が本作の醍醐味です。

つまり、「一度見ただけではすべてが分からない」。

この伏線の積み重ねが、“もう一度観てみたい”という気持ちを強くさせる、クセになる構造美を生んでいるのです。

映画版と原作との主な違い

映像化にあたり省略された最大の要素

映画版と原作の最も大きな違いは、「叙述トリックの有無」にあります。

原作は一人称視点によるミスリードが最大の仕掛けであり、物語の終盤に「語り手の正体」が明かされることで、読者は真実に気付かされます。

しかし、映画ではこの叙述のトリック要素がほぼ完全にカットされています。そのため、原作を読んだことがある人にとっては「映像化不可能」とさえ言われていた根幹が削ぎ落とされた印象を受けるでしょう。

映画は“多重構造ミステリー”として再構成

映画では原作にない「舞台化された物語」という要素をラストに加えることで、三重・四重の構造を持つ“演劇的な入れ子構造”に置き換えています。

そのため、映画の終盤では「これまで観ていた出来事が舞台だったのではないか?」というメタ的な問いかけが生まれます。

この改変は、原作とは異なる魅力を生み出す反面、「なぜ久我という部外者を招いたのか」などの構造的な破綻やご都合感も露呈してしまう結果になっています。

キャラクター描写の深度にも差

映画では登場人物の人数は原作と同じながらも、個々のキャラクターの動機や背景が浅く描かれているという指摘が多く見られます。

特に群像劇としての深堀りが不足しており、セリフや演出から感情の動きを読み取るのが難しいという声が目立ちました。

主題の方向性も変化

原作が「語りの嘘」によるミステリとして読者を騙す作品であるのに対し、映画は「演技の中の嘘」「嘘の中の真実」をテーマとする心理劇・青春群像劇のように仕立て直されています。

つまり、同じ題材でありながら描こうとしている主題そのものが異なるのです。

原作で話題の叙述トリックとは

読者を見事に欺く“語りの罠”

原作『ある閉ざされた雪の山荘で』が話題となった最大の理由は、一人称による“叙述トリック”が仕掛けられていた点です。

物語は「久我」という人物の視点で進行し、読者は自然と彼が劇団オーディションに参加する一般の役者だと認識します。

しかし、物語の最後で明かされるのは、久我が“事件の首謀者”だったという事実。

つまり、読者が信じていた「主人公=探偵」という構図そのものが虚構であったことが判明するのです。

叙述の力で成り立つサスペンス

このような構成は、小説だからこそ可能なテクニックです。

久我の心の声や行動の記述をあえて限定的にすることで、読者に誤解を植え付け、物語の終盤で一気にその認識を覆す構造になっています。

映画では第三者視点や客観的な描写が避けられないため、この叙述トリックの再現は非常に困難です。

結果的に映画ではこの仕掛けを再現せず、演出構造の多重性で代替するアプローチを選択しました。

なぜこの叙述トリックが評価されたのか?

このトリックが高く評価された背景には、東野圭吾氏の巧みな文章運びと情報操作があります。

登場人物の行動や発言を伏線として自然に散りばめながらも、ラストでそれらが真逆の意味を持つ展開は、多くの読者に衝撃を与えました。

また、読者が真相にたどり着けるヒントが巧妙に配置されている点も、フェアなミステリとしての完成度を高めています。

映画ではこの要素が欠如

残念ながら、映画版ではこの叙述トリックがほぼ完全に省略されており、そのことが原作ファンからの最も大きな不満点となっています。

つまり、原作の核心である“語りの裏切り”は、映画版では体験できない要素であると言えるでしょう。

久我に託された謎の存在理由

“外部の人間”であることの不自然さ

まず多くの観客が疑問に感じたのは、「なぜ久我だけが劇団水滸のメンバーではないのか?」という点です。

本作の設定では、最終オーディションに参加しているのは劇団の内部メンバー6名と、外部の俳優である久我の計7名。しかしこの“外部枠”の意味が、物語の中で明確に語られることはありません。

つまり久我は選ばれた理由が一切説明されない存在であり、そこに不自然さが残ります。

久我は探偵?それとも役者?

劇中で久我は「探偵のような推理役」として物語の真相を解き明かす立場を担っています。

その様子は、まるで名探偵が事件のカラクリを説明するかのようにスラスラと進行していきます。

しかしその反面、彼が劇団の誰とも深い関係がなく、唐突に“真相にたどり着ける能力を持っていた”ように見える点に、多くの視聴者が違和感を抱いています。

特に「壁に貼られた情報メモ」「部屋の配置図」「関係性の分析メモ」など、まるで捜査官のような行動は、単なる俳優の枠を超えているようにすら感じられます。

演出上の“違和感”こそが伏線?

一部では、久我の存在自体が映画版独自の「第四の層」の鍵を握る存在と見る声もあります。

もし映画の全てが“舞台の中の演劇”であり、観客すらその舞台を見せられていたという多重構造の中にいるなら、久我というキャラクターは「観客の視点を投影した存在」と捉えることも可能です。

この視点で見れば、久我は他のメンバーと違い、あえて異質な存在として配置された“メタ的な視点の担い手”だったのかもしれません。

物語上のバランサー的役割

さらに、久我がいることで「完全な内輪の復讐劇」になることを防ぎ、観客と同じ“よそ者”視点から冷静に事態を観察できる人物が配置されたとも考えられます。

これは、映画というメディアが原作の叙述トリックを使えない以上、“視点誘導の代替策”として用意したのかもしれません。

いずれにしても、久我の存在理由は映画内で明言されることはなく、観る側が解釈を委ねられる役割として設計されていることは間違いありません。

ある閉ざされた雪の山荘での多層構造ネタバレ考察

チェックリスト

-

-

物語の“殺人事件”は演出であり、実際には誰も殺されていない偽装劇である

-

首謀者は本多たちで、劇団員・雅美への贖罪として“死を演じる”計画を実行した

-

舞台全体が“劇中劇”で構成され、観客も演劇の一部であった可能性が示唆される

-

演者は“演技を演じる”という多重演技が求められ、映画ならではの難しさが際立つ

-

東郷は姿を見せず声だけで支配する謎の存在として、物語の不安定性を象徴している

-

多層構造とカーテンコール演出により、「現実と演出の境界」を問い続ける作品となっている

-

犯人は誰?真相と動機を整理

“殺された”のではなく“演じていた”

『ある閉ざされた雪の山荘で』は、表面的には連続殺人事件のように展開しますが、実際には誰も殺されていない“偽装事件”です。

つまり、失踪していった登場人物たちは「本当に死んだ」のではなく、全て“演技”として死んだふりをしていたことが終盤で明かされます。

首謀者は誰なのか?

この偽装劇の中心にいたのが、本多(間宮祥太朗)と3人の“消えた”メンバー――笠原、元村、雨宮です。

彼らは過去にある出来事で非業の事故に遭い、車椅子生活を余儀なくされた劇団員・麻倉雅美(森川葵)に対して謝罪と償いの気持ちを込めて、“全力の死”を演じる企画を仕掛けたのです。

つまり、本多は雅美のために偽装の殺人劇を主導した張本人であり、広義には“首謀者”と言えます。

過去に起きた事件とは?

雅美はかつて劇団の中心メンバーとして活躍していたが、役を奪われたことや人間関係のトラブルにより退団しています。

その後、彼女を訪ねてきた3人の劇団員とのすれ違いの中で、偶発的な交通事故に遭い、下半身不随となってしまいました。

この出来事をきっかけに、雅美の人生は一変。

それを悔いた本多と3人の仲間が「死を演じることで雅美の復讐心を昇華させる」という極端な贖罪方法を選んだのです。

動機の是非は分かれる

この偽装劇の動機については、観客の間でも賛否が分かれています。

「自己満足の謝罪劇では?」という声もあれば、「演劇だからこそできた贖罪の形」と肯定的に捉える声もありました。

少なくとも、劇中ではこの計画が雅美の心にある程度届いたことが描かれ、彼女は最終的に舞台へ復帰し、新たな演目を完成させるという“再生”の物語に繋がっていきます。

犯人がいない“犯人劇”

つまりこの作品は、犯人を暴いて終わる“本格ミステリ”ではありません。

演劇を通じて過去を清算しようとする人々の人間ドラマであり、“嘘をつくこと”と“演じること”の違いを問いかける物語なのです。

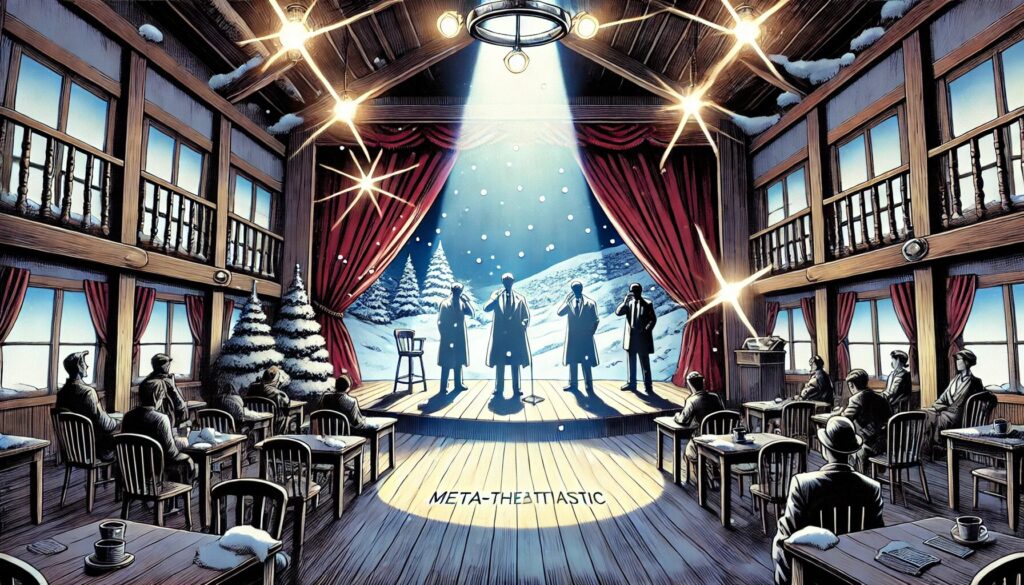

舞台設定と“劇中劇”の境界線

映画の世界観が“舞台”である可能性

『ある閉ざされた雪の山荘で』の最大の仕掛けの一つは、「私たちが観ていた物語そのものが“劇中劇”だったのではないか」という観客への問いかけです。

実際、ラストシーンでは舞台のカーテンコールのような演出が入り、登場人物たちが“役者”として拍手を受けています。

この演出により、物語全体が“舞台の演目”であったという解釈が浮かび上がります。

つまり、観客である私たちもまた、その劇の“観客”だったのかもしれません。

物語が“現実”か“演出”かを曖昧にする意図

この映画は、現実と虚構の境目をあえてぼかしています。

特に注目すべきは、建物の見取り図が俯瞰視点で示される演出や、壁に浮かぶメッセージなど、非現実的な視覚効果です。

これらの演出は、普通の映画では“作り物感”を強調してしまいますが、本作では逆に“舞台上で行われている演出”として解釈できるように設計されています。

このような構成にすることで、「どこまでが現実で、どこまでが演技なのか?」という問いが観客に突きつけられるのです。

演劇空間としての“山荘”

劇中の山荘は、外界から隔絶された空間として描かれています。

しかし、この山荘そのものが演出によって作られた“仮想空間”である可能性も提示されます。

実際、冒頭で登場人物たちが目隠しをして移動させられた演出や、周囲の雪景色が物語と完全にリンクしていない点などから、「この山荘は現実の施設ではなく舞台セットなのでは?」という見方もできます。

つまり、舞台と物語の境界線は意図的に不明瞭にされており、どこまでが“芝居”でどこまでが“現実”かを特定できない作りこそが、この映画の狙いなのです。

カーテンコールが“第四の壁”を壊す

クライマックスで描かれるカーテンコールは、観客と物語の間にある“第四の壁”を完全に壊します。

この演出により、観客は初めて「今まで観ていたのは現実ではなく劇だったのかもしれない」と気付かされる構造になっています。

このように、舞台設定と劇中劇の境界を曖昧にしたまま作品を終わらせる手法は、ミステリーではなく“メタ演劇的な映画体験”として観る者に深い余韻を残すのです。

演技の演技が映画で難しい理由

演技を“演じる”という二重構造

本作では、役者が“演技をしている役者”を演じるという「演技の演技」が求められます。

これは通常の演技とは異なり、観客に対して「これは演技中の演技です」と示しながら、かつリアリティを持たせなければならない非常に難易度の高い作業です。

言い換えれば、演じている人物がさらに役を演じる“多層的な表現”が要求されるため、役者の力量が問われます。

映像作品ゆえのリアリズムとの衝突

映像作品は、表情や仕草、音声などが繊細に伝わるメディアです。

そのため、“わざとらしさ”や“演技臭さ”が強調されてしまいやすいというデメリットがあります。

舞台であれば許容される大げさな表現も、映画では違和感として映ることがあります。

今回の映画でも、久我が真相を語るシーンや、キャラクターが豹変する瞬間に「演技に見えすぎてしまう」問題が見られました。

つまり、“舞台演技のように見える映画”を演じる際のバランス取りが非常に難しいのです。

原作では“演技力”は描写で済む

小説では「彼は天才的な演技を披露した」と地の文で断言できます。

しかし、映画は映像でそれを“見せなければならない”ため、演技の凄さを視覚的に説得させる必要があるのです。

つまり、演技力を言葉で語るだけでなく、本当に“演技が上手い人が演じている”ように見せなければならないという高いハードルが存在します。

二重の演技を支える演出力が必要

このような構造を成立させるには、演者の演技力だけでなく、演出・脚本・編集など全てが精密に組まれている必要があります。

例えば「どこからが芝居なのか」「誰が演じているのか」を観客が自然に理解できるように、カメラワークや演出に明確な意図が必要です。

しかし本作ではその区別が曖昧だったため、観客の間に「今のは素の演技?それとも演技の演技?」という混乱が生まれました。

映像メディアでの限界を意識したい

このように、“演技の演技”を映像で描くのは高度な技術と繊細な演出設計が不可欠です。

観客が迷わず受け取れるようにするには、キャラクターの設定、演技力、演出のすべてが一体化していなければなりません。

『ある閉ざされた雪の山荘で』はこの点で挑戦的であった一方、観客にとって理解しづらい部分も残した作品であると言えるでしょう。

東郷という存在が残す謎とは

東郷は“神の声”か“ただの傀儡”か

物語を通じて姿を現さない存在、それが劇団「水滸」の主宰・東郷陣兵です。

彼はオーディションの進行役として音声のみで登場し、ルールを提示する役割を果たしますが、その実像は描かれません。

この“姿を見せない演出”こそが、東郷を不可解かつ不気味な存在にしています。

観客は、東郷の声だけを頼りに彼の人格や思想を想像せざるを得ず、そこに不安定な“神のような存在感”が加わるのです。

結局、東郷は“何をした”のか?

劇中で語られる限り、東郷は過去に“お気に入り”のキャストを贔屓し、才能ある者を落とすような不正もしてきたとされます。

笠原をヒロインに抜擢したり、劇団出資者の娘・元村を選んだりといった人選の裏に、東郷の私的な感情や利害関係が絡んでいた可能性が示唆されているのです。

そのため、「東郷と寝たか?」というセリフが繰り返されるなど、彼の影にはスキャンダラスな疑惑が付きまといます。

しかし、最終的に東郷の真意や関与の程度は語られません。

あくまで「声のみの存在」として、全てを操作しているかのように演出されている点が、彼の本質を曖昧にしているのです。

声だけで印象を操る演出効果

東郷は声優・大塚明夫の重厚な声で登場します。

この“声だけの演出”が、東郷をより神秘的で支配的な存在に仕立てているのは間違いありません。

まるで全てをコントロールする全知の支配者のように振る舞う一方で、登場人物たちに一切の説明責任を果たさない。

それゆえ、観客の中には「東郷の存在自体が嘘なのでは?」とさえ疑う人も現れます。

東郷がリアルな人物として存在するのか、誰かが東郷を“演じている”のか、それすら定かではないという不確かさが、物語のミステリアスな空気を支えているのです。

最後に堂々と“演出家”として名前が出る矛盾

クライマックスで舞台化された劇のポスターに、「演出:東郷陣兵」の名前が堂々と載っています。

ここに至ってもなお彼の“正体”が明かされないという点に、作り手の意図を感じるべきでしょう。

つまり、東郷は物語上の人物であると同時に、劇中劇を演出する“もう一人の脚本家”として観客の前に存在していたのかもしれません。

それこそが、“演出家=神”というメタ構造の象徴です。

主題歌は映画の評価に影響する?

主題歌は“作品の外側”にある

本作の主題歌は、主演の重岡大毅が所属するグループ「WEST.」の楽曲です。

歌詞は映画の内容とリンクしているとされ、テーマ性や感情に寄り添う要素も含まれています。

しかし、そもそも主題歌はエンディングに流れる“映画外の要素”であり、ストーリー本編の一部ではありません。

このため、「主題歌が良いから映画も良い」とは評価しにくい面があります。

映画と主題歌が分離している印象

実際に本作の主題歌は、ラップ調のポップソングであり、映画の持つ緊張感や重厚なサスペンス感とはややミスマッチと感じる人も少なくありません。

とりわけ、本作の終盤は静かで感情的なシーンが続くため、エンディングで急に明るく疾走感のある曲が流れると、余韻が薄れてしまうという指摘も目立ちます。

よくある“タイアップ楽曲”の弊害

アニメや映画において、「主題歌の歌詞が物語とリンクしている」というのはよくあるパターンです。

しかし、それはあくまで“歌手や制作側の努力”であり、作品の本質を語るものではないという見方もあります。

例えば、漫画で“表紙や扉絵に伏線がある”という仕掛けが話題になることがありますが、それも本編から独立した要素であるため、「本編の構成とは切り離して評価すべき」という意見が根強くあります。

同様に、本作の主題歌が物語とリンクしていたとしても、それが映画全体の評価に直結するとは限らないのです。

作品と主題歌は切り離して考えるべき

ここで重要なのは、「主題歌は映画の評価を補完はしても、主体にはならない」という視点です。

つまり、主題歌がよくてもストーリーや演出が雑であれば、映画全体の完成度は上がらないということです。

映画を評価する上での本質は、やはり脚本、演出、演技の総合力にあります。

主題歌が感動的であったとしても、それは作品全体への感情の“後押し”にすぎません。

このように、主題歌の出来不出来が映画の感想に多少影響を与えることはあるものの、それだけで映画の評価が決まるわけではないという冷静な視点が求められます。

観た後に考えた“これおかしくない?”

久我の存在に一貫性がない

映画を観終わった観客の多くが抱く疑問の一つが、「久我って結局何者?」という点です。

最終オーディションの参加者として招かれたにもかかわらず、彼だけが劇団「水滸」と無関係の外部人材。

しかも到着方法も他のメンバーとは異なり、単独で現地集合という違和感満載の扱いを受けています。

この演出は“彼の立ち位置の特異性”を際立たせる意図があったとも考えられますが、作劇上の整合性が曖昧なまま終盤に突入するため、説得力を欠く印象を与えます。

目隠しの意味がほぼゼロ

もう一つ観客の間で話題となったのが、「バス移動中の目隠しの意味」です。

劇中では、参加者たちが目隠しをした状態でバスに乗り、山荘へ移動します。

これは“オーディションのリアリティ強化”とされているようですが、降車直後に目隠しを外すなら、場所は特定されてしまいます。

また、路線バスで一般の運転手が運行していたとしたら、目隠し姿の集団が公共の場に存在すること自体が不自然で、世界観から逸脱しているとも言えるでしょう。

井戸や死体の存在が曖昧

作中で3人が次々に“失踪”し、その演出が連続殺人に見せかけられます。

その中で井戸が重要なロケーションとして登場しますが、最終的に井戸の中に何があったのかは明示されません。

田所が吐いていた描写や、破れた服が落ちていた描写から「死体があるのでは?」と観客に思わせますが、実は何もなかったことが判明し、伏線回収が不完全なまま物語は進行していきます。

キャラクターの行動に一貫性がない場面も

温子が雅美を事故に遭わせた直接的要因となっていたにもかかわらず、山荘では傲慢な態度を貫き通す描写があり、後半の和解や謝罪と辻褄が合わないとの指摘も出ています。

特に、ラストの舞台に向けて“仲直りしました”的な演出は、感情の落差が不自然すぎて説得力を欠いてしまっているという声も少なくありません。

多重構造オチの解釈まとめ

構造の中に仕掛けられた「3重の嘘」

本作の最大の特徴は、“多層構造の仕掛け”にあります。

物語は単なる密室劇ではなく、「フィクションの中のフィクション」として構成されており、三重構造のトリックとして観客を欺いていきます。

- 表層の物語:山荘で起こる“連続殺人”のオーディション

- 中層の現実:殺人は起きておらず、復讐を絡めた演出だった

- 深層の真実:すべてを観察していた久我が劇化する

この“階層構造”こそが本作の最大の魅力であり、観客の予測を裏切り続ける設計が意図されています。

「全てが舞台上だった」説と「現実の劇化」説

観客の中で最も分かれるのが、ラストの舞台シーンの解釈です。

久我が書き上げた劇を皆で演じるエンディングが描かれますが、

- 「現実で起きた出来事を劇にした」説

- 「最初から全て舞台上の出来事だった」説

という2つの視点が存在します。

前者であれば、登場人物たちは本当に傷つき、悔い、再出発のために芝居を作ったという解釈になります。

一方、後者では最初からすべてが作られたフィクションであり、観客自身もその劇の一部であった、という“メタ構造”の世界観が成立します。

見取り図演出や視点変更も構造のヒント

劇中に挿入される「間取り図の俯瞰」や、「浮かび上がるテロップ」などの演出は、現実感の薄さを意図的に演出している可能性があります。

これは「全体が舞台演出だった」という考察を補強するものであり、ラストのカーテンコールによって観客自身の立ち位置も揺さぶられる構造になっています。

カーテンコールが語る“本当のラスト”

ラストでは、車椅子の雅美が中央に立ち、劇団員たちと共に舞台挨拶を行います。

ここで“東郷の名が演出家として出る”など、現実と虚構の境界をぼかす演出が重ねられます。

つまり、本作は観客に「どこまでが現実で、どこまでが演出か」を問い続ける作品であり、明確な答えを出すことはありません。

それが本作の評価を二分させ、何度も見返したくなる“クセになる構造”を生み出しているのです。

ある閉ざされた雪の山荘でのネタバレ考察まとめ

- 原作は東野圭吾の叙述トリック小説で、1992年に発表された

- 映画は2024年公開、監督は飯塚健、主演は重岡大毅

- 舞台は雪に閉ざされた山荘で行われる劇団オーディション

- 「殺人事件」が起こるが実はすべて演技という構造

- 久我だけが外部の俳優で、探偵的ポジションを担う

- 久我の存在自体がメタ的な観客視点を表現している可能性がある

- 原作の最大の特徴は「語り手の正体」を隠した叙述トリック

- 映画では叙述トリックを再現せず、多重構造の演出で構成

- 真相は過去の事故による贖罪を目的とした復讐演劇

- 劇団員たちは死んだふりをし、雅美の心情に応える形をとる

- 東郷は声のみで登場し、最後までその正体が曖昧に描かれる

- 舞台と現実の境界を曖昧にする演出が意図的に挿入されている

- 映画のラストは舞台化された作品としてのカーテンコールで終わる

- 映画の主題歌は作品とややトーンが合わず、評価は分かれる

- 映画全体は「嘘をつくこと」と「演じること」の違いを問う構造になっている