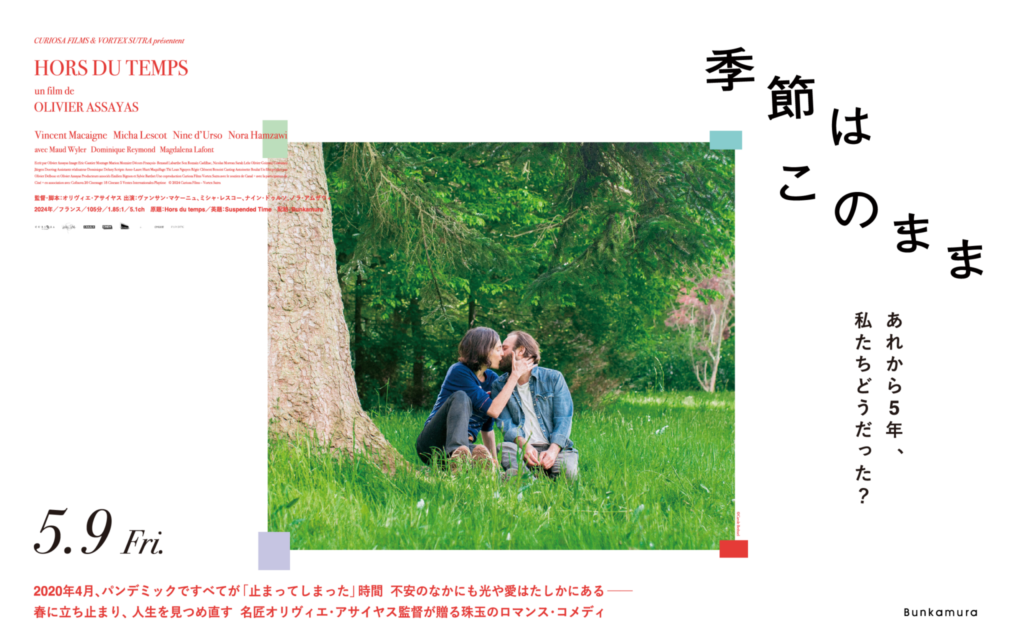

2025年5月に日本公開を迎えるフランス映画『季節はこのまま』(原題:Hors du temps)は、“止まった時間”を繊細にすくい取った会話劇です。アサイヤス監督が自身の実家で撮影し、パンデミック下の共同生活を描いたこの作品は、主要キャスト4人による静かなやり取りの中に、人間の心の揺れと再発見を詩的に浮かび上がらせます。

この記事では、ネタバレなしのあらすじ紹介からスタートし、物語が舞台とする実家に込められた意味や、ポールとエティエンヌという兄弟を通じて滲み出るフランス的インテリ文化の気配にも触れながら、その構造や結末考察を深掘りしていきます。

「何も起こらない映画」として賛否分かれる理由、そして『季節はこのまま』という邦題の背景と原題のニュアンスにも注目しながら、この静かな傑作がなぜ今観るべき作品なのかを丁寧に解説します。

季節はこのままをネタバレなしで魅力を解説

チェックリスト

-

『季節はこのまま』はパンデミック下のフランスで兄弟と恋人たちの共同生活を描く会話劇

-

監督アサイヤスが実体験を元に自宅で撮影した自伝的・私的な作品

-

登場人物4人による会話や日常描写を通じて人間関係の機微を静かに表現

-

ドラマ性を排した“無事件映画”として、ロメール的文脈の中で評価されている

-

ヴァンサン・マケーニュらキャスト陣の自然体な演技が会話劇にリアリティを与えている

-

タイトルの各言語(原題・英題・邦題)はそれぞれ異なる視点で“止まった時間”を表現

映画『季節はこのまま』基本情報と作品概要まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 季節はこのまま |

| 原題 | Hors du temps |

| 公開年 | 2024年(日本公開:2025年) |

| 制作国 | フランス |

| 上映時間 | 105分 |

| ジャンル | ロマンス/ドラマ/会話劇 |

| 監督 | オリヴィエ・アサイヤス |

| 主演 | ヴァンサン・マケーニュ |

『季節はこのまま』はどんな作品?

『季節はこのまま』(原題:Hors du temps、英題:Suspended Time)は、2024年製作のフランス映画で、2025年5月に日本公開予定のロマンス・コメディ/会話劇です。舞台は2020年春、世界がパンデミックで一時停止したかのような時間の中。兄弟とその恋人たちが郊外の家で共同生活を送る姿を、淡々と、しかし繊細に描き出しています。

監督・脚本・制作の背景

本作の監督はフランスの名匠オリヴィエ・アサイヤス。『イルマ・ヴェップ』や『冬時間のパリ』などで知られ、現代社会と個人の交差点を描くことに定評があります。アサイヤスは本作について、「これまでで最もパーソナルで親密な映画」と語っており、実際に彼自身が2020年のロックダウンを過ごしたノルマンディーの実家で撮影されています。

このため、作品全体に自伝的要素が強く反映されており、ポール(兄)とエティエンヌ(弟)の人物像は監督自身と弟をモデルにしていると考えられています。

主なキャストとその役割

- ポール(演:ヴァンサン・マケーニュ):映画監督。アサイヤスの分身的存在。

- エティエンヌ(演:ミシャ・レスコー):音楽ジャーナリストで弟。

- モルガン(演:ナイン・ドゥルソ):ポールの恋人。

- キャロル(演:ノラ・アムザウィ):エティエンヌの恋人。

この4人が、外界から隔絶されたような家での生活を通して、お互いの知らなかった一面に触れ、衝突や対話を繰り返しながら、内面の変化を描いていきます。

作品の特徴とジャンル

本作は一見するとロックダウンを題材にした私的な記録ですが、ジャンル的にはロメール的な会話劇に分類されます。アクションや事件の起伏はほとんどなく、感情や思考の機微を言葉で伝え合う会話が中心です。

そのため、観る人を選ぶ映画でもあり、退屈だと感じる人もいれば、登場人物の会話から深い共感を得る人もいます。特に、「贅沢な退屈」を味わうことができる映画体験として注目されています。

上映時間・配給など基本スペック

- 原題:Hors du temps

- 英題:Suspended Time

- 邦題:季節はこのまま

- 監督・脚本:オリヴィエ・アサイヤス

- 製作年:2024年

- 上映時間:105分

- ジャンル:ロマンス/会話劇/ドラマ

- 配給:Bunkamura

- 公開日(日本):2025年5月9日(全国順次)

- 映画祭出品:第74回ベルリン国際映画祭 コンペティション部門

どんな人におすすめか?

- 静かな会話劇が好きな人

- コロナ禍の記憶を振り返りたい人

- アサイヤス作品に興味がある人

- 日常の中に潜む心の変化を見つめたい人

こうした要素に惹かれる人にとっては、極めて親密で繊細な時間を共に過ごすことのできる一本になるでしょう。

ネタバレなしで読む『季節はこのまま』のあらすじ

ロックダウンで始まる“止まった時間”の共同生活

『季節はこのまま』(原題:Hors du temps、英題:Suspended Time)は、2020年春、新型コロナウイルスのパンデミックによって外出制限が敷かれたフランスを舞台にしています。映画監督の兄・ポールと音楽ジャーナリストの弟・エティエンヌは、それぞれの交際相手であるモルガンとキャロルとともに、幼少期を過ごした郊外の家へ“避難”することになります。舞台となるモンタベの実家は、パリから約35kmに位置し、実際にアサイヤス監督がロックダウン中に過ごした家を使用して撮影されました。

穏やかな日常が照らし出す人間の機微

この作品において特筆すべきは、事件らしい事件が一切起きないことです。4人の登場人物が、外界から切り離された状況の中で共同生活を送る様子が淡々と、しかし繊細に描かれていきます。料理、掃除、買い物、そして散歩やテニスといった日常の些細な営みが、彼らの間にある価値観や関係性の変化を静かに浮かび上がらせます。

会話の一つ一つに感情の揺らぎや内面の葛藤が込められており、セリフを通じた“対話の映画”ともいえる内容です。兄弟間のささいなすれ違いや恋人同士の微妙な距離感は、誰しもが心当たりのある人間関係の姿そのものであり、観る者の共感を呼び起こします。

“無事件映画”に漂うロメール的トーン

ストーリーはあくまでも日常の延長線上にあり、明確な山場やクライマックスは存在しません。だからこそ、この映画はエリック・ロメール作品のように例えられることがあります。自然光にあふれた田舎の景色、緩やかなテンポ、そして文学的とも言える知的な会話は、観る者に一種の静寂と安心感をもたらします。

また、下手なテニスやクレープ作りなど、ユーモラスで愛すべきシーンも点在し、重苦しさは一切ありません。ロックダウン下という不安な状況にあっても、あたたかさや笑いを忘れないトーンが、本作の魅力を支えています。

誰もが過ごした“あの春”への共感

この映画を観ると、観客自身が体験した2020年の春の記憶と自然に重なってきます。たとえば、突然自炊に夢中になったり、ネット通販で余計なものを買ってしまったり、久しぶりに知人と再会して涙が出そうになったり。予告編でも描かれる“あるある”なエピソードの数々が、観客の記憶を呼び起こします。

こうして本作は、単に登場人物たちの物語を追う作品ではなく、観る者自身が「自分にとっての2020年」を再体験する映画となっています。それぞれの「止まった時間」に抱いた感情を、もう一度やさしく思い出させてくれる──そんな静かな力を持った作品です。

アサイヤス監督の作家性と『季節はこのまま』の作品性

多様なジャンルを横断してきた作家性

オリヴィエ・アサイヤス監督は、約40年にわたり映画界の第一線で活躍してきたフランスの名匠です。そのキャリアのなかで一貫しているのは、「ジャンルに縛られず、現代の時間と人間の在り方を見つめる」姿勢です。

アートフィルムとエンタメの両立を目指した『イルマ・ヴェップ』(1996)、家族と記憶を扱った『夏時間の庭』(2008)、精神世界をテーマにした『パーソナル・ショッパー』(2016)など、どの作品も形式とテーマを刷新しながら、時代の空気を切り取ってきました。

これまでの代表作では、明確な物語構造に乗せてキャラクターの内面や社会背景を描き出してきた彼ですが、本作『季節はこのまま』では明確なプロットすらも排し、自身の記憶と感情をそのままフィルムに転写したかのような私的なアプローチを試みています。

「商品」でなく「記録」として撮られた映画

この作品の最大の特徴は、商業性やドラマ性を意図的に削ぎ落とし、「あの日々」の記録として作られていることです。アサイヤス監督は実際に弟とともに過ごした実家で、実際の恋人たちとの時間をもとに脚本を執筆し、自身の分身としてヴァンサン・マケーニュをキャスティングしました。

つまりこの映画は、作家本人の主観と私生活に限りなく近い“自伝的映画”であり、言ってしまえば「映画を撮ること」自体がセラピーのような意味を持っています。

あえて観客の共感を求めない、自分のための作品であるという姿勢が、評価の分かれ目ともなっています。

“時間”との距離感にこだわる視点

原題の “Hors du temps(時間の外)” にも象徴されるように、アサイヤス監督が長年こだわってきたのは「時間」と「記憶」の扱い方です。

『夏時間の庭』では家族の死とともに消えゆく記憶を、『冬時間のパリ』では出版業界の変容に揺れる人々の時間感覚を描きました。

『季節はこのまま』では、コロナ禍で物理的・心理的に“時間が止まった”状態を描くことで、時間というものの意味を逆説的に浮き彫りにします。

進まない生活、動かない世界、それでも流れ続ける心の動き。このコントラストこそ、アサイヤスの映画が常に問いかけてきたテーマです。

映画ではなく「生活」を撮るという挑戦

本作の最大の実験性は、ドラマではなく「生活そのもの」を映画として撮るという挑戦にあります。登場人物が延々と会話し、ご飯を作り、散歩をし、喧嘩をし、また会話をする——そのくり返しは、映画の外側にある日常と区別がつかなくなるほどリアルです。

このような挑戦は、映画とは何か?という問いへのアサイヤスなりの返答でもあります。映像芸術としての映画ではなく、“過ごされた時間そのもの”を観客に差し出すという形で、映画表現の可能性を拡張しています。

会話劇を支える主要キャストの魅力と演技

日常を“演じない”ヴァンサン・マケーニュの自然体

ポール役を演じるヴァンサン・マケーニュは、アサイヤス作品ではおなじみの顔。演出家・映画監督としても活躍する彼は、いわゆる「演技している感」を抑えた脱力系の自然な芝居に定評があります。

本作では、アサイヤス監督の分身ともいえるポール役を演じ、独特のユーモアと不器用さをにじませながらも、どこか繊細でナイーヴな感情を抱えた中年男性を体現。彼の発する言葉や間の取り方は、まるでその場でふと出たような即興性を感じさせます。

こうしたマケーニュのスタイルは、“会話を聴かせる”本作のような作品と非常に相性がよく、見事に溶け込んでいます。

舞台出身のミシャ・レスコーが醸す言葉の重み

弟エティエンヌを演じるのは、フランス演劇界でも高く評価されているミシャ・レスコー。知的で皮肉屋なキャラクターを、繊細かつ安定感ある演技で支えています。

演劇的な発声や間のとり方が印象的なレスコーの芝居は、感情を過度に表現せずとも台詞そのものに説得力を持たせる力があります。

実際、エティエンヌはしばしば他人を“分析”しがちなキャラですが、レスコーが演じることで単なる嫌味ではなく、複雑な兄弟の距離感やフランス的インテリの皮肉も同時に感じさせるのです。

ノラ・アムザウィがもたらす等身大の温もり

エティエンヌの恋人キャロル役を務めるノラ・アムザウィは、スタンダップ・コメディアンとしても活躍するマルチな表現者。彼女の持ち味は、飾らない素朴さとリアリティあるユーモア感覚です。

特に印象的なのは、感情を爆発させるシーンよりも、なんてことない日常の中でぽろっとこぼす一言の重み。その自然体な演技が、観客の共感を呼びやすく、映画の親密なトーンを支える大きな要素になっています。

また、アサイヤス作品でたびたび起用されていることからも、彼女の存在が監督にとっていかに“信頼できる声”であるかがわかります。

新星ナイン・ドゥルソが放つ静かな存在感

ポールの恋人モルガンを演じるナイン・ドゥルソは、ファッション界出身のモデルで、今回が本格的な映画出演の一つとされています。

そのキャリアからもわかるように、佇まいそのものに強い美的感覚があり、言葉よりも視線や動きで語ることのできる女優です。

作中では、彼女が料理をしたり、何気ない会話を交わしたりするだけのシーンが多くありますが、表情のわずかな変化や視線のズレが、人物の内面の微妙な動きをきちんと伝えてくれるのです。

無理にキャラを立てるのではなく、あくまで“その場にいる女性”としてのリアリティを追求した彼女の演技は、今後の活躍を予感させるものがあります。

会話劇に必要なのは“個性のぶつかり”ではなく“調和”

『季節はこのまま』は、俳優陣の誰かが突出して目立つタイプの映画ではありません。重要なのは、4人のキャラクターが1つの空間に自然に共存しているように見せること。そのため、演技のトーンは全員が“出すぎず、引きすぎず”の絶妙なバランスに保たれています。

こうした“対話のリズム”を生み出すキャストの力量こそが、本作を支える大きな柱です。日常の中の会話が主軸であるからこそ、わざとらしい演技はノイズになりかねません。むしろ、観客に「これは演技か?それとも記録映像か?」と思わせるくらいのナチュラルさが求められるのです。

映像と音響が織りなす静寂の美学

「静けさ」を演出に昇華させたアサイヤス流

『季節はこのまま』において、最も印象的なのは“静けさ”そのものが演出の中核になっている点です。フランスの郊外、ノルマンディーの田舎町モンタベを舞台に据えたこの作品では、派手な音楽やカットの連打に頼ることなく、静寂の中に漂う空気、間合い、風景の色彩が観客に語りかけてきます。

アサイヤス監督は「音を足す」のではなく、「音を引く」ことで観客の感覚を研ぎ澄まさせるスタイルを採用しています。これは、まさにパンデミック下に漂った“時間が止まってしまったような感覚”をそのまま視覚化・聴覚化する手法と言えるでしょう。

撮影監督エリック・ゴーティエの自然光美学

この映画の撮影を担当したのは、アート志向の強い名撮影監督エリック・ゴーティエ。彼はアルノー・デプレシャン、レオス・カラックス、是枝裕和など、国際的な作家たちと仕事をしてきた経験を持つ人物です。

彼の特徴は、自然光を生かしたライティングと、風景を“詩”として切り取る感性にあります。本作でも、木漏れ日が差し込むダイニング、雨上がりのテニスコート、静かな夕暮れの庭といった場面で、季節の光と影が画面の中に流れ込むように描写されているのが印象的です。

とくに注目すべきは、「何もしていない時間」を美しく見せる技術。この非ドラマ的な瞬間を、絵画のように切り取るセンスが、観客の心を穏やかに刺激します。

音響設計が生む“耳で感じる沈黙”

映像と同じく、音響面でも極めて繊細な演出が施されています。本作の音響には、ロマン・カディラック、サラ・レリュ、ニコラ・モロー、オリヴィエ・ゴワナールといった、フランス映画界でも名のある音響技術者たちが参加しています。

彼らが作り出したのは、“沈黙の中に存在する音”です。

たとえば、風が木々を揺らす音、遠くで鳴く鳥の声、キッチンで皿が触れ合う微かな音…。そうした日常のディテールが重なり合い、観る者の鼓膜に優しく触れてきます。

ときに、俳優の声があえてこもったように録音されていたり、距離感のある音響に仕立てられているのも特徴的です。これは、視聴者と物語の“物理的な距離”を感じさせるための意図的な工夫とも考えられます。

“映画的沈黙”で描く心理の動き

『季節はこのまま』における“沈黙”は、ただの「セリフがない時間」ではありません。むしろそれは、登場人物の感情が漂う“間”の演技を支える演出手段でもあります。

例えば、会話の後の沈黙、視線を交わす前の間、ふとした物音に対する反応など、音の少なさが登場人物の内面を逆に強調する瞬間が随所にあります。

このように、映像と音響の両面から静寂を織り込み、「起きていないこと」の中にこそドラマが潜むという表現手法は、アサイヤスらしい感性の結晶と言えるでしょう。

“止まった時間”を感じさせる詩的な体験

この映画は、観客に派手な感情の爆発や物語の波を提供する作品ではありません。むしろ、「なにかが起こりそうで、起こらないまま流れていく時間」そのものを、映像と音のレイヤーで体験させる映画です。

たとえるなら、それはデイヴィッド・ホックニーのデジタル絵画を見るような感覚。日常のひとコマを、鮮やかだけれども平穏に、美しく描き出す。そうした映像詩のような美学が、本作の核にあるのです。

タイトルと原題の意味を考察する

原題「Hors du temps」の直訳とその含意

原題「Hors du temps」はフランス語で「時間の外」あるいは「時間から外れた」という意味を持ちます。この言葉がまず示唆するのは、映画の舞台となるパンデミック中のロックダウン期間が、社会的にも個人的にも「通常の時間の流れ」から切り離された、特異な期間だったということです。

多くの人が、仕事や学校、予定された生活のルーティンから一時的に解放されることで、普段とは異なる時間感覚や孤独、不安、そして人間関係の濃密さを体験しました。アサイヤスはこの“ねじれた時間”をあえてタイトルにし、映画そのものを「時間の外側に置かれたような出来事」として描き出そうとしたのです。

また、Hors du temps という表現には、「永遠性」や「詩的な時間性」も含まれています。それは日常の時間ではなく、記憶や感情のなかで持続する内的な時間を象徴しているとも解釈できます。

英題「Suspended Time」がもたらすニュアンス

一方で英題は「Suspended Time」、直訳すれば「中断された時間」「保留された時間」となります。こちらの表現は原題と近い意味合いを持ちつつも、より具体的で視覚的なニュアンスが強いのが特徴です。

「suspend」という動詞は、宙吊りにする、または一時的に止めるという意味があり、まさにロックダウンによって社会が“止められた”状況と重なります。日常の喧騒が遮断された中で、人々は時間の「流れ」ではなく「滞留」に直面しました。

この英題は、観客に“これは一時停止された時間の中の出来事”であると強調してくるタイトルであり、より映画のトーンやストーリーの静的な性質をダイレクトに伝えてきます。

邦題「季節はこのまま」の詩的変換

日本語の邦題『季節はこのまま』は、原題や英題の直訳とは異なり、より詩的で抒情的なニュアンスに仕上げられています。これは単なる翻訳ではなく、日本人の感性に寄り添った意訳であり、“時間の中断”を“季節の停滞”として表現する美的判断といえるでしょう。

「このまま」という表現には、変化を拒むこと、あるいは変わらないことへの希望や諦めの両義的な響きがあり、映画の雰囲気と非常にマッチしています。

さらに「季節」という語が加わることで、春の光、自然の移ろい、時間の感覚がゆったりと流れる映画の世界観が日本語のリズムで伝わりやすくなっています。このタイトルは、時間の静止と、そこに漂う感情の温度を伝える柔らかなフィルターとなっています。

三つのタイトルが映す視点の違い

まとめると、原題「Hors du temps」は監督本人の哲学的な立場を、英題「Suspended Time」はグローバルな理解を意識した説明的タイトルを、邦題「季節はこのまま」は詩的な情緒に重きを置いた日本独自の感性をそれぞれ映し出しています。

どのタイトルにも共通しているのは、「時間の異常性」を指し示している点です。ただしそれを「切り離された時間」「停止した時間」「そのまま流れる季節」と異なる言語感覚で表現している点が非常に興味深く、映画自体が多層的な解釈を許す作品であることを象徴しているとも言えるでしょう。

【ネタバレ注意】『季節はこのまま』なにも起こらない結末と評価を考察

チェックリスト

-

実家という舞台は、登場人物たちの記憶や内面と向き合う象徴的な空間として機能している

-

ポールとエティエンヌの兄弟関係には、フランス的インテリ文化や知的階層の緊張感が反映されている

-

明確な結末や事件がない“通過点”としての終わり方が、観る者に余韻と体感を残す

-

「愛」がラストのキーワードとして提示され、静かだが確かな希望を示している

-

登場人物の生活環境や文化的会話は賛否を呼び、観る人を選ぶ作品となっている

-

ロメール的な会話中心の構成と静けさが特徴で、観客の記憶や感情を呼び起こす体験型映画として成立している

実家という舞台に込められた記憶と意味

幼少期の家は単なる「背景」ではない

『季節はこのまま』の舞台となるのは、監督オリヴィエ・アサイヤス自身が実際に子ども時代とロックダウン期間を過ごしたノルマンディー近郊の実家です。この家は映画の設定上では、主人公ポールと弟エティエンヌがかつて住んでいた郊外の家として登場します。

ここで注目したいのは、この“実家”が単なる撮影場所ではなく、映画の根幹にある記憶と時間を象徴する装置として機能している点です。生活の場であると同時に、忘れられた感情や過去の価値観が立ち上がる場所でもあるのです。

「家」は記憶と現在が交差する場

人が長年親しんだ場所には、目に見えない時間の層が積もっています。この映画で描かれる“実家”も同様に、兄弟にとっての「昔の自分」や「家族の記憶」が封じ込められた空間として作用しています。

この家に閉じ込められた登場人物たちは、パンデミックという未曽有の現在を生きながら、否応なしに過去の自分と向き合わざるを得なくなります。つまり、外部との接点を断たれたこの家の中で、彼らは“内面”へと向かう時間を強いられるのです。

また、共同生活によって表面化する衝突や沈黙は、実家という空間が持つ「家族的な構造」とも深く結びついています。兄弟の間にある微妙な距離感や、恋人たちとの相互理解のズレが、この空間だからこそ生まれる緊張と共鳴を見せているのです。

ロックダウンと「帰る場所」の二重構造

映画の舞台設定は2020年4月のロックダウン初期。多くの人が「都市」から一時的に地方や実家に避難するという現象が起こりました。『季節はこのまま』はこの現実的な動きも反映しており、実家は避難場所であると同時に、再発見の場でもあります。

ポールやエティエンヌがこの家で経験するのは、パンデミックという“異常事態”を背景にした緊急の共生です。しかし、そのなかで日常の手仕事(料理、洗濯、買い物)、会話、読書、芸術への言及などを通して、彼らは少しずつ生活のリズムを取り戻していきます。

この過程で、実家は単なる過去の象徴ではなく、「新たな現在」を育てる空間へと変化していくのです。

映画が見せる“帰属と疎外”の感情

本作に漂う情緒には、帰属意識と同時に疎外感も含まれています。たとえ幼少期を過ごした場所であっても、時を経た今の彼らにはその家が「すでに変わってしまった」ようにも感じられるのです。

これはアサイヤス自身が本作を「最もパーソナルで親密な映画」と呼んでいることとも無関係ではありません。実家は、単に懐かしい場所としてではなく、「過去の自分に再会する場所」として設定されているのです。

それが時に安心感をもたらし、時に違和感や焦燥を呼び起こす。この曖昧で多層的な感情を、実家という空間が鮮やかに映し出しています。

実家というテーマの普遍性

最後に、本作で描かれる「実家に戻る」という経験は、コロナ禍を体験した多くの人にとって共感できるテーマでもあります。都市を離れ、実家や田舎に一時的に帰ったという記憶は、日本を含め世界中に広がりました。

だからこそこの映画は、アサイヤス個人の記録であると同時に、観客自身の“あの春”を映す鏡としても機能しています。実家という舞台を通じて、私たちは「時間」と「記憶」の重なりの中に立たされ、静かに自身の内面と対話することになるのです。

兄弟関係に見るフランス的インテリ文化

インテリ文化の縮図としての兄弟関係

『季節はこのまま』における兄・ポールと弟・エティエンヌの関係は、単なる血縁や同居人以上の象徴性を持っています。このふたりの会話と距離感からは、フランス的なインテリ文化の特徴が濃密ににじみ出ているのが印象的です。

彼らはともに芸術と文化に関わる職業に就き、言葉による自己表現に長けています。しかし、その知性がしばしば感情の不器用さや関係の摩擦を引き起こす点は、まさに知的階層の人間関係に特有の“ねじれ”を感じさせます。

話し合うことこそが関係のすべて

フランスのインテリ層において、対話や議論は人間関係の中核にある行為とされます。ポールとエティエンヌも例外ではなく、彼らの兄弟関係は「語ること」によって築かれ、また揺らいでいきます。

特に本作では、哲学や文学、芸術をテーマにした会話が何度も交わされますが、それは彼らが自らの存在意義や立ち位置を確認し合う儀式のようにも見えます。言葉を尽くしても通じない瞬間すら、その文化的背景を浮かび上がらせる装置として機能しているのです。

感情よりも“知性”が先行する構図

この兄弟の関係が時にぎこちなく見えるのは、感情よりも理屈や理念が先に立つという点にも理由があります。たとえば喧嘩や意見の相違の場面でも、感情的に激昂するのではなく、皮肉や理論で応酬するところに知識階層特有の抑制と冷静さがにじみます。

また、日常の些細な問題にも哲学的・社会的な視点を持ち込む傾向は、親しみやすさとは裏腹に、観る側に知的な緊張感を強いるという効果も生んでいます。

ブルジョワ知識人という立場の描き方

『季節はこのまま』のもう一つの特徴は、ポールとエティエンヌが共にブルジョワ階層の知識人として描かれている点です。これはフランス文化圏においては重要な社会的ポジションであり、同時にしばしば風刺や批判の対象にもなります。

実際、彼らが“ロックダウン中に田舎の実家で芸術談義をしながら過ごす”という構図そのものが、特権階級の甘さや現実離れを暗に突いていると感じられる場面もあります。このような視点が、作品にメタ的な含みと社会的問いかけを加えているのです。

緊張と共鳴が交錯する知的な兄弟像

最終的に、ポールとエティエンヌは対立するだけではなく、互いの考えや感情に触れながら静かに歩み寄っていく姿も見せます。それは一見淡々とした変化でありながら、観る者に強く印象づけられる重要な軸です。

知性を武器にしながらも、どこか不器用に愛情を表すこの兄弟像は、フランス的インテリ文化の典型であると同時に、それを超えて普遍的な人間のつながりを描いているとも言えるでしょう。

『季節はこのまま』結末考察と残されたもの

明確な“結末”のない映画の終わり方

『季節はこのまま』は、いわゆる「起承転結」の“結”にあたる明確なドラマティックな終わりを持たない作品です。物語は特定の事件もクライマックスもなく、静かに、淡々と、しかし確かに終わりを迎えます。兄弟とその恋人たちは、また日常へと戻る準備を始めるだけで、衝突の末の和解や劇的な成長といった明快な変化は描かれません。

この終わり方こそが、本作の持つ重要なメッセージの一部でもあります。「時間が止まった」ようなロックダウン下の春を体感的に追いかけた映画だからこそ、結末にも余白と曖昧さが必要だったといえるでしょう。

物語の“着地点”ではなく“通過点”

観る者によっては「結局、何が起きたのか」と肩透かしに感じるかもしれません。しかし本作が描いたのは、出来事そのものよりも、その過程で人間が何を感じ、何を考えたかという内面の記録です。あくまで大きな枠組みの中の一つの“通過点”としての共同生活であり、誰もが元の生活へ戻っていく準備を始める、というのが自然な流れです。

このように、何かを「変える」映画ではなく、「思い出させる」映画として機能しているのが特徴です。

映画に残されたものは“体感”そのもの

この映画で観客の心に残るのは、起こった出来事ではなく、その時間をどう過ごしたかという感覚の記憶です。懐かしい家、下手なテニス、クレープ作り、他愛ない会話。どれも断片的ですが、そのすべてがロックダウン下という特別な季節を構成する重要な要素です。

こうした体験が、鑑賞者自身の「あの春」の感情と重なり合いながら余韻として残るという点において、まさに「映画を観る」というより「時間に触れる」作品だったといえるでしょう。

ホックニーの言葉に込められたラストの意味

本作の中で繰り返し登場するのが、画家デイヴィッド・ホックニーの「最も重要なのは“愛”だ」という言葉です。このフレーズは、明確なメッセージを避ける本作の中で数少ない“言い切り”であり、ラストシーンでも印象的に使われています。

ホックニーがロックダウン中にiPadで絵を描いたように、アサイヤス監督もこの作品で“静止した時間”を記録しました。つまりこのラストは、「止まった時間の中でも、人間の心には確かに愛や希望が息づいていた」と静かに伝えているのです。

“贅沢な時間”が問いかけること

アサイヤス監督自身も認めるように、本作は非常にパーソナルで私的な作品です。観る人によっては、「ブルジョワの気ままな避難生活」と映るかもしれません。実際、華やかな日常や文化談義が中心で、社会的な緊張感は薄く見える場面もあります。

しかし、それこそがこの作品のポイントです。あの時間を、どのように過ごしたかは人それぞれであり、「よかったね」でも「甘いね」でもなく、“こういう時間もあった”という記録なのです。そしてその時間は、誰にとっても少なからず“特別”で、“考えるべき瞬間”だったのではないでしょうか。

つまらない?観る人を選ぶ賛否が分かれる理由

映画らしい展開を求める人には不向きかもしれない

『季節はこのまま』は、明確な事件や転換点のない“会話劇”として成立しています。フランス等の公開済みの国での映画のレビューサイトなどをチェックすると、日常の延長線上にあるような時間が、ひたすら淡々と進行する構成は、いわゆる映画的な緊張感や盛り上がりを期待する観客にとっては退屈に映ったといった感想が多く見受けられました。

特に物語の冒頭では、固定ショットと聞き取りづらいナレーションが続き、「何が始まるのか?」という予想を大きく裏切ります。これにより、映画に“ストーリー性”や“起伏”を求める観客は戸惑いを感じやすくなっています。

共感できるかどうかが評価を分ける

この映画は、“パンデミックの春をどう生きたか”という極めて個人的かつ限定的な記憶を素材にしています。そのため、同じようにロックダウンを経験し、自宅での静かな時間に共感できる人にとっては、かつての自分の感情や空気感を呼び起こす力強い作品となるでしょう。

一方で、その体験がそもそも共有できない、あるいはもっと困難で緊迫した状況を過ごしていた人にとっては、「この登場人物たちは何を甘えたことを言っているのか」と映ってしまうリスクもあります。映画の背景にある生活レベルや文化的余裕が、観客との“温度差”を生みやすい要素です。

贅沢すぎる環境が共感を阻む側面も

兄弟が“避難”したのは、幼少期を過ごした郊外の一軒家であり、庭もテニスコートも備えた、いわば理想的なロックダウン環境です。実際のパンデミック時に、こうした環境で過ごせた人は多くありません。そのため、一部の観客にとっては、どこか“他人事”のように映り、没入感を阻害する一因にもなり得ます。

また、登場人物たちが延々と文化や哲学について語り合う姿は、ブルジョワ的インテリ生活そのものであり、「自分たちとは違う世界の人々」と感じる向きもあるでしょう。この階級的な距離感が、評価の分岐点になっています。

“映画らしくない”ことが魅力になる場合もある

ただし、こうした“映画らしからぬ”構成が本作の魅力であることも間違いありません。観客が作品のなかに投影するのは、自分の経験や記憶であり、その意味で映画というより“時間をともに過ごす”感覚に近いのです。

何も起こらないからこそ、自分の感情が浮き彫りになる──そんな体験を求めている人には、唯一無二の価値ある作品と感じられるはずです。つまり、「観る人を選ぶ」というのは、完成度が低いという意味ではなく、“共鳴するかどうか”が問われる作品であるということです。

受け取り方は“今”をどう生きているかで変わる

この映画に対する評価は、観客自身が今どのような生活を送っているか、何を感じているかによっても変わります。2020年の春が記憶に新しい人にとっては鮮明な記録映画のように映るかもしれませんし、十分に時間が経ったと感じる人には懐かしさや距離が生まれるかもしれません。

このように『季節はこのまま』は、個人の経験や感性に強く依存する“体感型の映画”です。だからこそ、絶賛する声と疑問を持つ声が両立する、賛否がはっきり分かれる作品として位置づけられているのです。

“ロメール的”と評される理由とは

劇的展開よりも会話と日常の積み重ね

『季節はこのまま』が「ロメール的」と評される理由のひとつは、ドラマチックな事件が起こらないことにあります。エリック・ロメールの映画は、派手な演出を排し、登場人物たちの会話や些細な日常の中に人間の本質を描く手法が特徴でした。

この作品でも、ポールとエティエンヌ、モルガンとキャロルの4人が一つ屋根の下で過ごし、食事をし、会話を交わし、テニスをしたり昼寝をしたりと、特別ではない「毎日」の中に生じる心の揺らぎがじっくりと描かれていきます。

長回しの会話と即興性のあるやり取り

ロメール作品のもう一つの特徴である長回しの会話も、本作に強く受け継がれています。例えば、料理をしながらの会話、散歩中の口論、哲学や芸術の話を交えた議論など、何気ないやりとりのなかに人物の背景や感情がにじみ出てくるのです。

特に、登場人物たちの会話には即興性が感じられ、それが「脚本を演じている」印象ではなく、「そこにいる人々が本当に話している」ように感じられるリアリズムを生み出しています。この点も、ロメール映画の自然主義的手法と通じ合っています。

自然光の中で進む物語のトーン

撮影には自然光が多用され、舞台となるモンタベの田舎風景は柔らかな日差しに包まれています。これは、ロメールが得意とした季節感と光の描写を通じた詩的な表現に重なります。

特に春の訪れを象徴する陽光と庭の緑が、登場人物たちの停滞した時間と対照的に配置されており、見た目の静けさと内面の不安定さのコントラストが繊細に演出されています。

「感情の起伏」ではなく「観察」が中心

ロメール映画が感情の爆発を避け、「観察」や「記録」を重視するのと同様に、『季節はこのまま』も登場人物の心理を説明的に語るのではなく、彼らの言葉と行動から観客が読み取る構造になっています。

誰かが泣き出したり、怒鳴り合ったり、劇的に関係が壊れることはありません。その代わり、沈黙や視線の間に滲む感情の揺れがあり、見る側が「気づく」ことで心を動かされる設計となっています。

季節と共に変化する内面の物語

ロメールがしばしば“季節”を物語の軸に置いたように、本作でもタイトル通り「季節」が重要な役割を果たしています。春という希望と再生の象徴の中で、人々は閉じ込められながらも、内面的な気づきや関係の再構築といった変化を経験していくのです。

つまり、『季節はこのまま』は、「劇映画」ではなく、「時間と心の観察記録」としての顔を持っており、それこそがロメール的感性との共鳴点だと言えるでしょう。観客は派手な展開ではなく、“静かな体験”を通じて作品に向き合うことになるのです。

5年経った今だからこそ刺さる感情とは

時が経っても色褪せない“あの日々”の記憶

『季節はこのまま』は、2020年春――世界中を覆ったロックダウンの最中に生まれた特別な時間を描いた作品です。観客の多くは、あの緊張と静けさに満ちた数ヶ月を自ら体験しているため、物語の背景に強く共感できます。公開から5年が経過した今、観る者は過去を懐かしむ視点を持ち、当時の感情を客観的に再体験することができます。

その意味でこの作品は、記録的であると同時に、記憶を刺激する装置としての役割も果たしています。

共に過ごす時間がもたらす小さな揺らぎ

本作が描くのは、パンデミックによって生まれた「強制的な静寂」と「密な共同生活」です。当時、誰もが経験したであろう、普段よりも家族やパートナーと長く向き合う時間。その中で浮かび上がる価値観の違い、衝突、そして和解は、時間が経ってからこそ深く理解できるようになってきました。

“何も起こらない”映画に見えて、実は感情の波が常に寄せては返す構造になっている点は、今観るからこそ繊細に感じ取れるでしょう。

記憶の中の春、再び

2020年の春は、私たち一人ひとりにとってかけがえのない「季節」だったかもしれません。外の世界が止まったことで、自分の内面や身近な人との関係を見つめ直す時間が生まれました。『季節はこのまま』はその時期を、過度な演出なしに「そのまま」切り取って提示する作品です。

観客にとっては、「あのとき、こんな気持ちだった」と振り返る手がかりになり、それが刺さる感情となって立ち上がります。

今観ることで「普遍性」が見えてくる

そして、5年という時間を経た今だからこそ気づくのは、この映画が決して“あのとき”だけのものではないということです。物理的な閉塞感の中にあっても人間が内面で見つける「小さな幸せ」「すれ違い」「再発見」は、いつの時代でも起こり得ること。

そう考えると、『季節はこのまま』が描くのはパンデミックというより“人間の営み”そのものなのだと気づかされます。

自分自身と向き合うきっかけとして

もしかすると、この映画は観客にこう問いかけているのかもしれません。「あの時間、あなたは何を見つけましたか?」と。日常が戻り、忘れかけていたあの静けさと戸惑いを思い出すことで、私たちは再び、自分自身の感情の揺れや他者との関係性を見つめ直すきっかけを得られるのです。

だからこそ『季節はこのまま』は、5年経った今、もう一度観るべき作品なのです。

『季節はこのまま』ネタバレ注意で魅力を総まとめ

- ロックダウン下の2020年春を舞台にした会話劇

- 原題は「Hors du temps(時間の外)」で時間の停止を示唆

- 英題「Suspended Time」はより視覚的に中断された時間を表現

- 邦題「季節はこのまま」は詩的に静止と余韻を伝えている

- 監督オリヴィエ・アサイヤスにとって最も私的な作品とされる

- 撮影地はアサイヤス自身の実家で、実際の体験が土台となっている

- 登場人物は兄弟とその恋人たちの4人だけで構成される

- 明確な事件や展開のない“無事件映画”として描かれている

- 日常の些細な出来事を通じて感情の揺らぎを表現している

- 会話の即興性と静かな演技が作品のリアリズムを支えている

- 実家という舞台が過去の記憶と現在の対話を交差させている

- 結末はドラマティックではなく、日常への静かな帰還を描いている

- 観る人自身の2020年の記憶を重ねやすい構成になっている

- 「最も大切なのは愛だ」というホックニーの言葉がテーマを象徴

- 評価が分かれるのは、共感や背景経験の差に基づく部分が大きい