映画『私がやりました(Mon crime)』は、1934年のフランス戯曲を元ネタに、現代的なテーマと巧妙な皮肉を織り交ぜた法廷劇です。

フランソワ・オゾン監督が手がけた本作は、#MeToo運動以後の社会に通じる鋭い問題意識を内包しながら、軽妙なテンポとユーモアで観客を引き込んでいく内容で、今回の記事では基本情報から物語のあらすじや衝撃的な結末、登場人物たちの思惑が交錯する法廷の駆け引きまで、さらに、原作戯曲との比較や、キャストの演技の妙、映画にちりばめられたトリビアもご紹介!作品全体に込められた意図やメッセージを掘り下げつつ、率直な感想とともにその魅力を丁寧に解説していくので是非最後までご覧ください!

『私がやりました』ネタバレ考察とあらすじ解説

チェックリスト

-

『私がやりました』は1934年の戯曲を原作とする、1930年代パリを舞台にした法廷風刺コメディ

-

主人公マドレーヌは殺人容疑で逮捕されるが、親友ポーリーヌの策略により“正当防衛”として無罪となる

-

マドレーヌの裁判は“真実”より“演技力”が勝る舞台として描かれ、世論を動かす力は物語性にあるとされる

-

終盤で真犯人が現れ、嘘と真実が再び揺らぐが、感動的な語りをした側が最終的に称賛される

-

作品は#MeToo運動を否定せず、語りや正義がいかに戦略的に消費されるかを風刺している

-

真実よりも物語が重視される現代社会の構造そのものを、鮮やかな演出とユーモアで描き出している

基本情報|映画「私がやりました」とは

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 私がやりました |

| 原題 | The Crime Is Mine |

| 公開年 | 2023年 |

| 制作国 | フランス |

| 上映時間 | 102分 |

| ジャンル | 法廷コメディ/風刺劇 |

| 監督 | フランソワ・オゾン |

| 主演 | ナディア・テレスツィエヴィッツ、レベッカ・マルデール |

映画の概要と原題について

『私がやりました』(原題:The Crime Is Mine)は、2023年に公開されたフランス製のクライム・コメディ映画です。英語タイトルは “The Crime Is Mine”。フランス映画界の名匠フランソワ・オゾンが監督・脚本を手がけ、1934年の同名戯曲にインスピレーションを得て製作されました。

監督・脚本家について

本作のメガホンを取ったのは、ヨーロッパ映画界を代表する映画作家、フランソワ・オゾンです。社会風刺とフェミニズムを巧みに融合させた作品で知られ、過去には『8人の女たち』『スイミング・プール』などを手掛けています。『私がやりました』でも、コミカルな展開の中に社会批判やメディア風刺を巧みに織り込んでいます。

キャスト情報と役どころ

主演を務めたのは、若手女優ナディア・テレスキウィッツ(マドレーヌ役)とレベッカ・マルデール(ポーリーヌ役)。マドレーヌは冴えない女優志望、ポーリーヌはその親友で貧乏な弁護士志望という設定です。

また、本作を語るうえで欠かせないのが、ベテラン女優イザベル・ユペールの怪演です。彼女は劇中で思わぬ形で物語を動かす重要人物として登場し、独特の存在感を放っています。

作品の特徴

この映画は、1930年代のパリを舞台に、スタイリッシュかつレトロな映像美と、テンポの良いセリフ劇で観客を魅了します。16mmフィルムで撮影された映像はクラシカルな質感を再現し、古典的な映画へのオマージュにも満ちています。

補足情報

ジャンルとしては法廷劇・ブラックコメディ・女性の成長物語の要素を兼ね備えており、観終わった後も「誰が悪かったのか?」を問い直したくなるような構造を持っています。

あらすじ|無実の罪から始まる逆転劇

若手女優のマドレーヌが殺人容疑で逮捕される

本作の主人公は、1930年代のパリに生きる無名の若手女優マドレーヌ・ヴェルダンです。生活は貧しく、女優としても芽が出ない中、ある日突然、有名なプロデューサーが自宅で射殺された事件の容疑者として逮捕されます。

部屋には彼女の帽子と拳銃が残されており、状況証拠は完全にマドレーヌに不利でした。しかも、被害者から以前性的な接触を迫られていた事実も裁判で明らかになります。本人は犯行を否認するものの、マスコミは「女優志望の女性が売名のために殺人を犯した」と報じ始めます。

無実を信じた親友・ポーリーヌの決断

マドレーヌには、法学生であり親友のポーリーヌがいました。彼女はマドレーヌを信じ、自ら弁護人として裁判に立ちます。そして打ち出した方針は意外なものでした。

「殺したのは確かです。ただし、それは自己防衛でした。」

こうしてマドレーヌは、正当防衛によって性加害から身を守った女性として、世間の注目を集めていくことになります。

法廷を舞台にした“演技”が世論を動かす

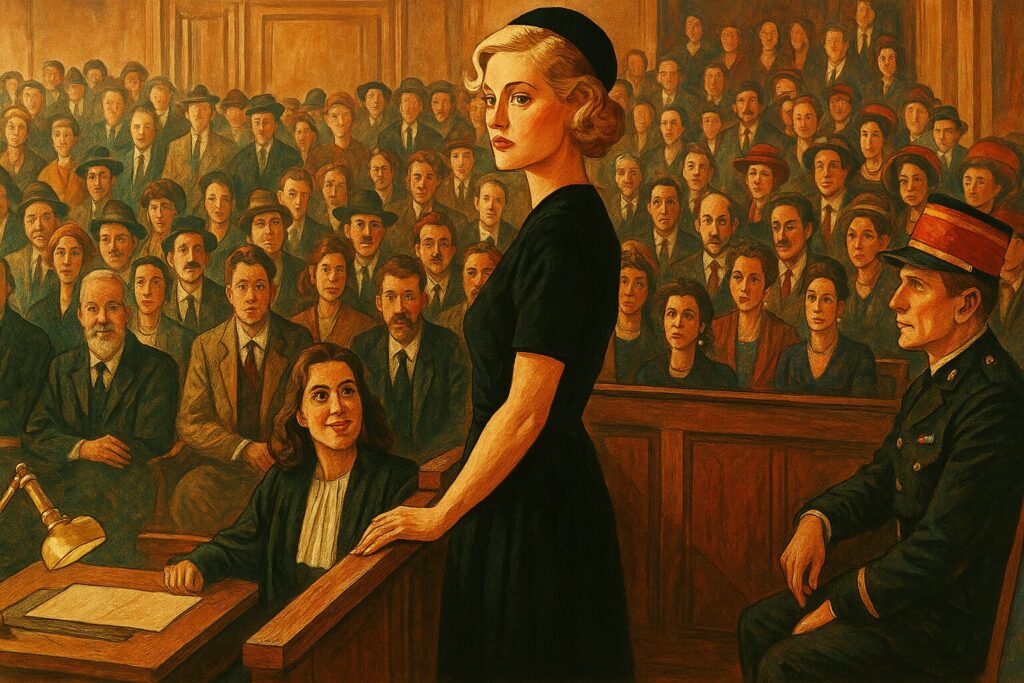

裁判はマスコミに連日報道され、マドレーヌの“被害者としての姿”が国民の心をつかみます。特に女性たちからは「勇気ある行動」として熱烈な支持を受け、彼女は一躍“正義の象徴”のような存在になります。

その結果、マドレーヌは無罪を勝ち取り、まるで芝居の幕が降りるように名声を手にします。冴えない女優だった彼女は、一夜にして映画界や演劇界から引っ張りだこのスター女優へと変貌を遂げるのです。

栄光の裏にある“もうひとつの真実”

ここまでの流れを見ると、成功譚のように思えるかもしれません。しかし、この物語にはさらなるどんでん返しが待っています。

真犯人を名乗る人物が現れ、物語は再び混迷の中へ。マドレーヌは再び自らの立場を揺るがされ、「嘘をついたこと」「注目を浴びたこと」その代償を問われる展開へと進んでいきます。

法廷が“舞台”、証言が“台本”になる構造

この映画の特徴は、単なる法廷サスペンスではなく、「演技」と「真実」が交錯するメタ構造にあります。裁判とは本来、事実を明かす場ですが、本作ではその場が女優にとって最大の舞台となり、弁論がセリフとなって響きます。

つまり、裁判そのものが“劇場”であり、マドレーヌは真実よりも“説得力ある演技”で生き延びたとも言えるのです。

結末|嘘が真実を凌駕する皮肉なラスト

マドレーヌの無罪と意外な成功

物語の前半で、主人公マドレーヌは殺人容疑で逮捕されますが、裁判では「正当防衛だった」と主張。親友のポーリーヌの弁護もあって、彼女は無罪判決を勝ち取ります。この結果、マドレーヌは“勇敢な女性”として世間から称賛され、一躍人気女優として華やかなキャリアを歩み始めるのです。

まさに逆転劇と言える展開ですが、物語はこれで終わりではありません。

真犯人の登場と再び動き出す物語

物語終盤、誰も予想していなかった人物が“真犯人”として名乗り出ます。それが、かつて一世を風靡した伝説の女優オデット・ショヴァンス(演:イザベル・ユペール)です。彼女は殺されたプロデューサーと因縁があり、過去に性的関係を強要された屈辱の記憶を抱えていました。

彼女の告白は、単なる事実の暴露ではなく、まるで最後の舞台に立つ女優のような演出を感じさせる衝撃的なシーンとして描かれます。彼女にとって、これは人生最後の“見せ場”だったのかもしれません。

嘘と真実が交錯する裁判の再開

オデットの自白により、裁判は再び開かれることになります。マドレーヌとポーリーヌは、自らの“嘘”が暴かれる可能性を受け入れざるを得ません。それでも2人は、オデットの証言に向き合い、表向きは冷静に対応します。

しかし、この場面で注目すべきは、裁判の焦点が「誰が殺したのか」ではなく、“どちらの物語が魅力的か”にすり替わっていく点です。つまり、真実よりも演出された物語のほうが、観客――つまり世論にとって都合が良いという事実が浮き彫りになるのです。

嘘をついた者が称賛される現実

結末では、マドレーヌは嘘をついたにもかかわらず責められることはなく、むしろスター女優としての地位を確立します。ポーリーヌも“正義の弁護士”として名を上げ、2人は世間の称賛を浴びながら活躍を続けていきます。

一方で、真実を語ったオデットは、拍手もなく静かに舞台から退場します。つまり、「真実=正義」とは限らない社会の構造が、物語を通じて皮肉たっぷりに描かれているのです。

最後に残る問いと風刺的メッセージ

この映画の結末は、単なるどんでん返しではありません。「誰が罰せられるべきだったのか?」「何が本当の正義だったのか?」という問いを観客に突きつけます。そして同時に、物語性のある“美しい嘘”が、事実よりも社会に受け入れられるという皮肉な現実を強調します。

喜劇的なテンポと鮮やかなビジュアルで描かれたこの結末は、明るくもあり、どこか背筋が冷たくなるような深い余韻を残します。オゾン監督らしい風刺と知性に満ちたラストシーンといえるでしょう。

法廷を舞台と化した裁判の演出美

裁判は“真実を語る場”ではなく“上演される舞台”

映画『私がやりました』における最大の特徴のひとつが、裁判を「舞台」として描く法廷劇の構造です。実際、主人公マドレーヌは本業こそ芽の出ない女優ですが、裁判の場ではまるで演出された芝居の主役のように振る舞います。

彼女は事実を説明するのではなく、セリフのように感情を込めて語ることで、観客=裁判官・マスコミ・大衆を魅了していきます。その振る舞いは演技でありながら、社会に「真実」として受け入れられてしまうのです。

セリフのリズムと演技のテンポが際立つ構成

法廷シーンで交わされる言葉は、日常会話とは異なる、明確なリズム感を持ったセリフ調です。特にポーリーヌの弁論は、論理的に構成されながらも、演技的な抑揚と間を伴い、聴衆に向けた“ショー”のように展開されます。

こうした表現は、原作戯曲『Mon crime』の舞台的要素を映画に昇華したものです。つまり、観客が目にしているのは裁判ではなく、脚本に基づいて演出された“劇中劇”のような法廷劇なのです。

嘘が喝采を浴びる皮肉な構造

物語の根幹にあるのは、「真実」と「物語性」の力の逆転です。マドレーヌが語った“嘘の自白”は、実際には真実ではないにもかかわらず、メディアや大衆にとっては感動的な“正義の物語”として支持されます。

ここで本作は、現実よりも物語性が優先される社会の価値観を鮮やかに風刺しています。重要なのは何を語ったかではなく、“どう語られたか”というメディア的現実。これは現代のSNSや報道の空気にも強く通じるテーマです。

弁護士ポーリーヌの演技的戦略

マドレーヌを弁護するポーリーヌは、法的知識を用いつつも、冷静に「嘘の物語」を構築し、それを堂々と“演出”します。彼女は弁護士という立場でありながら、ある意味では“脚本家”でもあり、舞台の演出家でもあるのです。

その戦略は倫理的にはグレーですが、観客はそれを否定することなく、「女性たちの連帯」や「逆境に抗う力」として受け入れてしまいます。この視点の反転が、本作の痛快さと複雑さを同時に生み出している要因です。

法廷劇を通じて浮き彫りになる社会の写し鏡

『私がやりました』の法廷劇は、ただのミステリーでもなく、冤罪ドラマでもありません。ここでは、語られる“物語”がいかにして“真実”を凌駕してしまうかが描かれています。

- 嘘をついた者が賞賛される

- 真実を語った者が排除される

- 法廷が演技の舞台になる

これらの構造を通じて、映画は「正義はどこにあるのか」「誰がそれを決めるのか」という根源的な問いを観客に突きつけてきます。

このように、『私がやりました』の法廷劇は、単なる事件の解決ではなく、“演技”によって形成される社会的現実そのものを描いた極めて知的な構造を持っています。

現代社会に通じる鋭い風刺を、軽やかな語り口と演劇的な美しさで包み込んだ、まさにオゾン監督らしい法廷劇だと言えるでしょう。

『私がやりました』に込めた「皮肉」を考察

真実よりも“物語性”が選ばれる社会の構造

『私がやりました』が最も強く皮肉っているのは、現代社会が「真実そのもの」ではなく、「感動的な物語」に価値を見出す傾向です。

劇中では、主人公マドレーヌが“嘘の自白”を行いますが、それが「性加害に立ち向かった女性の勇気ある行動」として、世論やマスコミに受け入れられていきます。

実際の真犯人であるオデットの告白よりも、ヒロイン像としてのマドレーヌの物語のほうが都合が良く、魅力的に感じられるのです。

この現象は、SNSやメディアが「信じたい物語」に飛びつき、事実確認を軽視する風潮と深く重なっています。

物語性が真実を凌駕する構造こそが、本作の痛烈な風刺のひとつです。

法廷が“真実の場”ではなく“演出の舞台”になる皮肉

本作に登場する裁判は、法的な真実を明らかにするための場ではありません。

むしろ、誰がもっとも観衆(=世論)を感動させる演技ができるかを競う“演劇の舞台”のように描かれています。

マドレーヌは証言をセリフのように語り、ポーリーヌは台本さながらの弁論を披露します。それらが事実であるかどうかよりも、“いかにうまく演じられたか”が評価されていきます。

これによって、司法という本来中立であるべき制度が、“演出力”に左右される社会の不条理が浮き彫りになります。

フェミニズムの語りが戦略的に“使われる”現実

『私がやりました』は、#MeToo以降のフェミニズム的文脈を背景に持つ作品ですが、それを盲目的に肯定するわけではありません。

マドレーヌが用いた「性暴力から身を守るための正当防衛」という物語は、事実ではありません。しかし、その物語は人々の感情に訴え、彼女を正義の象徴に押し上げます。

この展開は、「語り」の持つ力を肯定しつつも、それが演出や戦略として使われたとき、どこまでが正義でどこからが欺瞞なのかという危うい境界を示しています。

注意すべきなのは、本作がフェミニズムそのものを否定しているわけではなく、その言説が“都合よく利用される”現実への皮肉だという点です。

“演技力”が正義やキャリアを決めてしまう現代的な皮肉

劇中で成功を手にするのは、事実を語った人物ではなく、“感動的な演技”を見せた人物です。

マドレーヌは嘘を演じてスターになり、ポーリーヌは弁護士として名声を得ます。一方で、本当の犯人であるオデットは、真実を語ったにもかかわらず報われることなく舞台を去ります。

この構図は、現代社会において「誠実さ」や「正確さ」よりも、“伝え方”や“見せ方”が評価されてしまう構造を皮肉に描いていると言えるでしょう。

見せ方が支配する世界への鋭い風刺

まとめると、『私がやりました』が皮肉っているのは以下のような構造です:

| 皮肉の対象 | 作品内での描かれ方 |

|---|---|

| 真実より物語性 | 嘘の自白が“正義”として歓迎される |

| 法廷の機能 | 演技力のある者が勝利する“舞台”と化す |

| フェミニズムの語り | 正義の物語として“戦略的に演じられる” |

| 成功と演技力 | 本当のことより“魅せたこと”が評価される |

このように本作は、現代のメディア社会や大衆心理、そして「真実をどう見せるか」によって正義すら変容してしまう風潮を、ユーモアと皮肉、そして華やかな演出で包み込んだ作品です。

フランソワ・オゾン監督の知性と諧謔精神が凝縮された、非常に深みのある映画だと言えるでしょう。

#MeToo運動と重なる嘘と真実の境界線

単純な否定ではなく、構造へのまなざし

『私がやりました(Mon crime)』は、#MeToo運動を否定する作品ではありません。

むしろこの映画は、#MeToo以後の社会において「女性が声を上げる」という行為に内在する複雑な構造――連帯、語り、可視化、そして戦略性――を、風刺とユーモアを交えて描いている作品です。

ではなぜ、一部の観客がこの映画を「#MeToo批判的」と捉えてしまう可能性があるのでしょうか。

誤解の要因:嘘の証言が喝采を浴びる展開

作中では、マドレーヌが「性加害に抵抗して殺人を犯した」と虚偽の供述を行い、それが世間から称賛されます。

この構図だけを抜き取ると、「#MeToo的な語りが“使われる”もの」として描かれており、運動への冷笑や揶揄と受け取る見方もあり得るでしょう。

ただし、それは作品の表層しか見ていない解釈です。

嘘の中に宿る“代弁された真実”

この映画が問いかけるのは、「語られた内容が真実かどうか」ではなく、なぜその嘘が“本当のように”信じられてしまったのかという点です。

マドレーヌの虚偽の証言は、実際には起きていない出来事ですが、それが信じられた背景には、多くの女性が声を上げられずに抱えてきた怒りや痛みがあるからです。

つまり、「嘘ですら現実として機能してしまう社会」が存在すること自体が、問題の核心として浮かび上がるのです。

連帯という“戦略”と“抵抗”のかたち

本作では、マドレーヌとポーリーヌという2人の若い女性が、社会的に不利な立場から互いに支え合い、連帯し、虚構の物語を通じてのし上がるという展開が描かれます。

この行動は、「正義のための個人の闘い」というよりも、社会構造そのものに対する風刺と対抗手段として機能しています。

#MeToo運動の本質が「抑圧された声の可視化」であるならば、本作の展開もまた、“聞かれなかった声を届ける手段”としての物語戦略であると読み解くことができます。

風刺しているのは運動ではなく「語りの消費構造」

本作が批判しているのは#MeToo運動そのものではなく、語られた物語が消費され、利用され、評価される社会の仕組みです。

「正義の物語」が歓迎されるのは、真実だからではなく、感動的だから。

この構造の中では、語る側もそれを戦略的に“演じる”必要があり、そこにこそ本作の皮肉と現実への問いかけが込められています。

現代的フェミニズム映画としての位置づけ

『私がやりました』は、#MeToo運動を風刺しているようでありながら、その実、「語ること」「信じること」「信じられること」の複雑な三層構造を描いている作品です。

誰の言葉が信じられ、誰の沈黙が無視されてきたのか。

そうした問いを、喜劇の皮をかぶせながら観客に突きつけてくるのが、フランソワ・オゾン監督らしい語り口です。

『私がやりました』元ネタとトリビアをネタバレ解説

チェックリスト

-

元ネタは1934年のフランス戯曲『Mon crime』で、若い女性が誤認で裁かれる通俗法廷喜劇

-

裁判が“演出の舞台”となり、真実ではなく感動的な語りが無罪と名声をもたらす構造を皮肉に描写

-

戯曲は当時の女性差別社会を背景にしつつ、現代ではミソジニー的と取られる表現も含む

-

映画版では真犯人を女性に変えるなど、フェミニズム的視点を強化し現代的テーマを反映

-

オゾン監督は戯曲を再構成し、“語りの力”と“語られる正義”を問い直す風刺劇に再創造

-

作品全体に映画史・舞台芸術・1930年代の文化的オマージュが散りばめられている

元ネタとなった戯曲『Mon crime』の紹介

法廷を舞台にした1934年の通俗喜劇

フランスの劇作家ジョルジュ・ベールとルイ・ヴェルヌイユによって1934年に発表された戯曲『Mon crime!…(私の罪)』は、ユーモアと風刺が融合した法廷コメディです。

当時のパリを舞台に、社会的弱者である若い女性が殺人事件に巻き込まれ、裁判を通じて名声を得るという筋立てが展開されます。

この作品は、フランス大衆向けの喜劇としてのジャンルに属し、軽快な語り口の中に辛辣な社会批評を含むのが特徴でした。

あらすじ:誤認された殺人と裁判の“演出”

主人公は、貧しい若い文筆家の女性。彼女は、大物銀行家モンフェランから仕事の見返りに愛人関係を迫られます。

これを拒絶すると暴力を受け、命からがら逃れた直後、モンフェランが何者かに殺されます。

犯行現場にいた彼女は容疑者となり、起訴されてしまうのです。

ここで登場するのが、同居人で親友の女性弁護士ポーリーヌ。2人は裁判をチャンスと捉え、「性的暴力に立ち向かう女性の象徴」として、事件をドラマティックに仕立てていきます。

ポーリーヌが書いた台本通りに、主人公が涙ながらに訴えると、男性ばかりの陪審員たちは深く共感し、無罪評決を下すという展開です。

真実と虚構の交錯による皮肉

実際には主人公は無実であり、殺してもいなければ正当防衛でもありません。

それでも裁判での“演技”が支持され、彼女は無罪だけでなく名声までも手に入れ、憧れだった職業(戯曲では作家、映画版では女優)で成功します。

この構造には、「語られる真実よりも、上手に語られた虚構が勝る社会」への皮肉が込められています。

法廷という“正義の場”が、演出によって操作されてしまう――そんな現代にも通じる風刺が、1930年代の作品ですでに描かれていたのです。

当時の女性観と社会背景への言及

1934年当時のフランスは、女性にすら参政権がなかった時代です。

作中でも、「女性は権利を主張すると子供扱いされるのに、罪を問うときだけ一人前として裁かれる」といったセリフがあり、ジェンダーの不平等に対する不満が巧みに織り込まれています。

ただし、当時のフランスの価値観から見ると、本作にはやや女性蔑視的な表現をユーモアとしても含まれており、現代のフェミニズム視点からはズレていると思われる作品です。

現代化への布石としてのオリジナル性

映画版『私がやりました』を手がけたフランソワ・オゾン監督は、この戯曲の持つ古典的な構造と微妙な時代性を尊重しつつ、現代的なフェミニズムと女性の語り直しの視点から大胆にアレンジしています。

その結果、原作の魅力と限界の両方を引き継ぎながら、まったく新しいメッセージを発信する作品へと昇華されているのです。

このように、『Mon crime』は、形式的には軽やかな通俗喜劇ながら、正義・性差別・語られることの価値といった重い主題を含んだ先駆的な作品でした。その多層的な構造が、90年近くを経た今でも鮮烈な印象を与える理由となっています。

元ネタの戯曲と映画『私がやりました』の比較

骨格は同じ、物語はアップデート

1934年にフランスで発表された戯曲『Mon crime(私の罪)』と、2023年のフランソワ・オゾン監督による映画『私がやりました(Mon crime)』は、物語の骨格を共通にしながらも、その時代背景や主題の扱い方に明確な進化が見られます。

両作品とも、「貧しい若い女性が、性的抑圧を受けたのち、殺人事件の容疑者として裁かれ、裁判で演技的に無罪を勝ち取り、名声を得る」というプロットを共有しています。しかし、細部の設定と視点には大きな違いがあります。

主人公と法廷の構造:演技する“正義”

映画と戯曲どちらでも、主人公は一見無力な女性です。戯曲では文筆家、映画では無名の女優として描かれる彼女は、権力者モンフェランから性的関係を強要され、抵抗後に殺人事件の容疑をかけられます。

法廷では、親友の女性弁護士(戯曲でも映画でも「ポーリーヌ」)のサポートを得て、「正当防衛で撃った」と証言。裁判そのものが“演出された舞台”となり、主人公の感情的なパフォーマンスによって世間は感動し、無罪判決が下されます。

真犯人の描写に見るフェミニズム的解釈の深まり

原作戯曲では真犯人は男性でしたが、映画ではオゾン監督の意図により、女性キャラクター(元無声映画の大女優オデット)へと置き換えられます。

この変更は単なる性別の置き換えではなく、「女性が語れなかった物語」「語ることで奪われた名声」「沈黙の重み」など、より現代的なフェミニズムの主題を反映させる仕掛けです。

また、映画ではオデットとの交渉を通じて、主人公たちが“したたかに”解決を図る展開となり、女性たちが自らの物語を操作する主体として描かれている点も特筆すべきでしょう。

コメディから風刺劇へ:笑いの質の変化

1934年の原作は、当時の観客を笑わせるための通俗喜劇=「ブールヴァール劇」に属していました。軽妙な台詞回しとテンポ感、皮肉の効いた展開が魅力でしたが、その風刺はあくまで娯楽的なもので、ミソジニックな要素も含まれていました。

一方、映画版『私がやりました』は、笑いを保ちつつも、現代社会における「語られることの政治性」や「正義の演出性」への風刺がより深く描かれています。

#MeToo以後の女性の声、フェミニズム的な連帯、メディアによる物語の消費など、2020年代的問題意識が織り込まれており、作品全体に知的な厚みをもたらしています。

現代的テーマの浮上:シスターフッドと語りの力

映画では特に、「女性同士の連帯=シスターフッド」が物語の中心に据えられており、マドレーヌとポーリーヌの二人三脚による“語りの戦略”が勝利の鍵となります。

これは、原作が個人の偶然的成功譚に近い構造だったのに対し、映画ではより構造的・戦略的な物語になっていることを意味します。

さらに、虚構(嘘の証言)を通じて名声や自由を得るという展開自体が、「語ることの力」と「信じられる物語の危うさ」を同時に描く、高度なアイロニーとして成立しています。

まとめ:オゾン流“リメイク以上の再創造”

こうして見ていくと、映画『私がやりました』は単なるリメイクではなく、原作戯曲のエッセンスを活かしつつ、現代的な問題意識とキャラクター造形によって再構築された“新しい物語”であることがわかります。

フランソワ・オゾン監督は、原作に込められていた社会風刺や女性の抑圧というテーマを、#MeToo以後の感性で再解釈し、「真実とは何か」「演じられる正義は本当に正しいのか」という普遍的な問いへと昇華させました。

時代を超えて響く“女性の物語”の力学が、映画と戯曲の比較を通して浮かび上がるのです。

演技力と相性で魅せたキャスト陣の舞台裏

新人女優2人の抜擢と化学反応

映画『私がやりました』の主人公マドレーヌにはナディア・テレスツィエヴィッツ、弁護士ポーリーヌにはレベッカ・マルデールが起用されました。オゾン監督はおよそ200人の候補者をオーディションし、2人の間に自然に生まれた“相性の良さ”を決め手として抜擢したと明かしています。

この配役には、単に若さや演技力だけでなく、「1930年代らしい雰囲気」をまとったビジュアル面での適性も重視されました。結果として、2人は役柄にぴたりとハマり、公開後はそろってセザール賞の新人女優部門にノミネート。テレスツィエヴィッツは『Forever Young』で最有望新人賞を獲得し、二人はフランス映画界の注目株となりました。

演劇畑出身のマルデールの存在感

レベッカ・マルデールは名門コメディ・フランセーズで培った演劇経験を本作に活かしました。劇中の知的なセリフ回しや感情の波を的確に表現する演技は、まさに舞台仕込み。

本人も「脚本がまるで戯曲のようでワクワクした」と語り、撮影現場はまるで舞台の延長のような没入感だったと振り返ります。共演者たちとの一体感の中で築かれたチームワークが、作品全体の完成度を支えています。

オゾン作品常連のベテランたち

脇を固めるのは、オゾン監督が信頼を寄せる常連俳優たち。オデット・ショメット役のイザベル・ユペールは『8人の女たち』以来の再共演で、演技の幅を存分に発揮。判事ラブュッセ役のファブリス・ルキーニも『スイミング・プール』などで監督作に多数出演し、独特の間で物語にユーモアを加えています。

さらに、マドレーヌの結婚に難色を示す父親役にはアンドレ・デュソリエを起用。『すべてうまくいきますように』に続く出演で、円熟味のある演技が光りました。オゾン監督は「年1本のペースで映画を撮るには、気心の知れた俳優陣が不可欠」と語り、キャスト選びにおける信頼関係の重要性を強調しています。

軽妙な笑いを添えるコメディリリーフ

フェルナン・パルマレード役には、国民的人気を誇るコメディ俳優ダニー・ブーンが登場。成金紳士という役どころで、軽薄ながらどこか憎めないキャラクターを好演し、作品に笑いの緩急をもたらしています。

また、殺害されたモンフェラン役にはジャン=クリストフ・ブーヴェがカメオ出演。短い登場ながら強烈な印象を残し、監督がその怪演に惚れ込んで起用したことがうかがえます。

ユペールの怪演が放つ圧倒的存在感

イザベル・ユペールが演じるオデット・ショメットは、監督が原作の男性キャラクターを女性に変えたことで生まれた重要な役。彼女は赤毛のウィッグとド派手な衣装で“忘れ去られた大女優”を体現し、舞台を奪う勢いの怪演を披露しました。

「遠慮なく演じて」と監督からの言葉を受けたユペールは、ソーセージをかじりながら若手に迫るシーンや甘い声での誘惑など、妖艶かつコミカルな芝居で観客の目を奪います。

彼女の存在は、若い世代の女性が築いた成功を横取りしようとする過去の亡霊そのものであり、ユペールのカリスマ性がその象徴性をさらに際立たせています。

撮影秘話|1930年代の香りと現代性が融合した舞台裏

企画の着想とオゾン監督の再解釈

映画『私がやりました(Mon crime)』の原点は、1934年のフランス戯曲『Mon crime』。フランソワ・オゾン監督は、「無実の人間が自ら罪を被る」というアイロニカルな構造に魅了され、この戯曲を現代的視点でリメイクすることを決意しました。きっかけは1937年のハリウッド映画『True Confession』の原案がこの戯曲だったと知ったこと。原作の魅力に加え、「古さ」や「時代錯誤的要素」もあったため、自らの手で大幅に再構成。オゾンは本作を、自身の女性三部作『8人の女たち』『しあわせの雨傘』に続く、「女性の連帯による勝利」を描く完結編と位置づけています。

軽やかなトーンとジャンルの狙い

映画では、性差別や司法制度の矛盾といった重いテーマが扱われていますが、オゾン監督は「現実から観客を解放するファンタジー」として、スクリューボール・コメディ風の語り口を選択。1930年代のユーモアやリズム感を現代に蘇らせ、洒脱で軽妙な会話劇を展開。観客が構えずに楽しめる寓話として、深いメッセージを笑いに包んで届けるスタイルを確立しました。

撮影地と美術の工夫

撮影は2022年春、パリとその近郊、ベルギーで行われました。法廷シーンはベルギー・シャルルロワ市の市庁舎で撮影され、アール・デコ様式の豪奢な空間が劇中の舞台として映えています。街角シーンは南仏ボルドーで撮影し、パリらしさを出すためファサード加工やVFXを駆使。さらに、劇中の靴工場の社長室はチャップリン映画『モダン・タイムス』へのオマージュを取り入れた美術設計が施され、1930年代の雰囲気とモダンさを巧みに融合させました。

映像表現と照明設計

撮影監督マニュ・ダコースは、映像をどこまでレトロにするかを綿密に議論。結果、カラーでの撮影を基本としつつ、間接照明を用いた1930年代風の柔らかい陰影を再現。一方、回想シーンでは16mmフィルムを使用し、モノクロ&1.33:1画角で撮影。照明を過剰に当てることで無声映画のような質感を演出しました。最新デジタル技術で仕上げた画面には、レトロな色調と現代的鮮やかさが絶妙に共存しています。

小道具と音楽へのこだわり

衣装や新聞、ポスターなどの印刷物はすべて当時の字体やレイアウトを徹底再現。音楽には作曲家フィリップ・ロンビのスコアと、1930年代のシャンソンやジャズが織り交ぜられ、全体に華やかで洒落た空気を醸成しています。

評価と反響

公開後、フランス国内では「ルビッチ風の気の利いた娯楽作」として高評価。皮肉とユーモアを通して社会を映し出すこの映画は、時代劇でありながらも極めて現代的なメッセージを湛えた異色作として、多くの批評家に支持されました。

トリビア満載|映画『私がやりました』の隠れた小ネタ

映画『私がやりました(Mon crime)』には、映画ファンの心をくすぐる数々のイースターエッグやオマージュが仕掛けられています。ここでは、作品に込められたトリビア的な要素を、視覚・演出・映画史の観点から紐解いていきます。

サイレント映画への視覚的オマージュ

劇中で主人公マドレーヌが登場する劇中劇では、1929年の名作『パンドラの箱』のルイーズ・ブルックスを彷彿とさせる黒いボブヘアと衣装が印象的です。このルックは、1930年代の映画美学を再現する遊び心あるスタイルで、当時の銀幕スターへのオマージュとして機能しています。

さらに、マドレーヌとポーリーヌが1934年のフランス映画『悪い種(Mauvaise Graine)』を観に行くシーンでは、ビリー・ワイルダー監督の初期作品とともに、1930年代パリの文化がしっかりと映し出されています。

無声映画風の映像演出で時代を再構築

監督フランソワ・オゾンは、マドレーヌの回想や妄想のシーンを、あえて16mmフィルムによるモノクロ映像で表現。音声を排除し、過剰な照明で白飛びさせた映像は、まさに無声映画の世界そのものです。この“映画内映画”のような演出により、観客は時間を遡るような感覚で物語の深層へと引き込まれます。

モデルとなった実在の女優とその引用

イザベル・ユペールが演じた往年の女優オデット・ショメットのキャラクターは、実在した舞台女優サラ・ベルナールをモデルに構築されています。派手な衣装や誇張された口調は、ベル・エポック時代の演劇文化を再現しており、視覚的にも演出的にも“時代遅れの栄光”を表現する効果的なアイデアとなっています。

また、劇中の舞台演出が物語のクライマックスを形成する構造は、フランソワ・トリュフォー監督の『終電車』(1980年)へのオマージュでもあります。演劇と現実が交錯するメタ的構造は、映画史への敬意を込めた巧みな引用です。

ハリウッド黄金期への愛と影響

本作には、アメリカのスクリューボール・コメディやエルンスト・ルビッチ、フランク・キャプラ、さらにはブレイク・エドワーズの『ビクター/ビクトリア』などへのリスペクトがちりばめられています。

たとえば、アール・デコ調の裁判所セットや屋根裏部屋の装飾、そして軽快なテンポの会話劇は、まさに1930年代のハリウッド映画を彷彿とさせる設計。装飾やカメラワークにおいても、過剰な引用にはせず、“背景の美学”として自然に落とし込まれています。

『私がやりました』は、単なるレトロコメディではなく、映画史へのオマージュと文化的記憶へのリスペクトが込められた作品です。視覚・演出・脚本の随所に仕掛けられた小ネタは、オゾン監督の映画愛が伝わるトリビアの宝庫といえるでしょう。

参考

cineuropa.orgcineuropa.org

medium.commedium.com

allocine.frallocine.fr

評価と感想|笑って泣ける風刺コメディ

『私がやりました(Mon crime)』を観て、最初に感じたのは「これはただのコメディじゃない」ということでした。確かに笑える。でも、その笑いの下に、現代社会のいびつさや、私たちが見落としている問題がしっかり潜んでいて、観終えた後、じわじわ効いてくるような映画でした。

こんなに痛烈な風刺を“笑い”で届けるなんて

法廷劇という形式をとりながらも、そこにあるのは“真実の追及”ではなく、“物語としていかにうまく語れるか”。主人公たちが堂々と演じる姿に思わず笑ってしまいながらも、「私たちが信じている“正義”って、一体何なのか?」と自然と考えさせられました。

SNS時代に生きる自分たちにとって、これは他人事ではないテーマだなと思います。

軽やかなテンポの中に、鋭い問いかけが隠れていた

作品の雰囲気は明るくておしゃれで、まるでクラシック映画を観ているような気分にさせてくれます。でも、その洒落た会話やテンポの良さの奥には、女性の権利、メディアの力、虚構と現実の境界など、ずっしりとしたテーマが見え隠れしていて…。

「重い問題をあえて軽やかに描くことで、観客の心にすっと入ってくる」――そんな演出の巧みさに感心しました。

“フェミニズム”を語りで描く姿勢が新鮮だった

この映画を観ていて嬉しかったのは、「フェミニズム」を声高に叫ぶのではなく、“物語を語ることそのもの”を通して、女性たちの連帯や生き抜く知恵を描いていた点です。

マドレーヌとポーリーヌ、そしてオデット。それぞれ世代も背景も違う3人の女性が、自分なりの「物語」を紡ぐことで生き方を切り開いていく姿に、とても胸を打たれました。

最後に、ちゃんと泣かされる

後半、思いがけない人物が真犯人として現れたとき、「ああ、この映画は単なる喜劇じゃなかったんだな」と実感しました。

特にオデットの過去や、語れなかった思いが明かされる場面では、笑っていたはずなのに、いつのまにか目頭が熱くなっていて…。こういう“感情のグラデーション”を味わえる映画って、本当に貴重です。

映画『私がやりました』ネタバレ考察|元ネタから読み解く15のポイント

- 1934年の戯曲『Mon crime』を原作にした現代的リメイク作品

- 主人公マドレーヌは無実の殺人容疑を逆手に取り、スターの座をつかむ

- 法廷が“真実の場”ではなく“演出の舞台”として描かれる

- フェミニズムを物語の戦略として用いる現代的視点が反映されている

- 嘘の証言が正義の物語として社会に歓迎される皮肉な構図

- マドレーヌとポーリーヌの“語り”が運命を変える鍵になる

- 真犯人は元女優オデットで、ラストに登場し衝撃の告白をする

- オデットの自白は拍手もなく静かに退場し、真実が無視される演出

- 原作では男性だった真犯人を映画では女性に置き換えている

- フェミニズムの主張を押しつけず、演出として自然に溶け込ませている

- 嘘を語った女性が成功し、真実を語った女性が忘れられる皮肉がある

- マスコミや大衆が“信じたい物語”に飛びつく現代社会への風刺

- 戯曲的セリフや構成を活かしたリズミカルな演出が特徴

- シスターフッド(女性同士の連帯)が物語の核となっている

- オゾン監督らしいユーモアと知性で社会を映す法廷コメディとなっている