映画『顔を捨てた男』は、2024年にアメリカで公開のサイコロジカルスリラーで日本では2025年7月11日に公開。

神経線維腫症という実在の疾患を抱えた主人公が「顔を変える」ことで人生をやり直そうとする物語です。

本記事では、本作の基本情報や登場人物を整理しながら、映画全体のあらすじをわかりやすく紹介する。

そのうえで、ネタバレを含む形で「ラストの微笑み」が意味するものや、「いつ正体がバレた?」「事件の動機は?」といった視聴後に湧く疑問を深掘りしていきます。

また、主人公のモデルでもある実在モデルの存在や、作品全体に通底するルッキズム批判の視点、現代社会に突きつける問いについても考察。

見た目と心のギャップ、そして“本当の自分”とは何かを探るこの作品の深層を、丁寧に読み解いていくので是非最後までご覧ください!

『顔を捨てた男』ネタバレ考察と作品概要を解説

チェックリスト

-

『顔を捨てた男』は2024年公開のアメリカ映画で、外見と内面の葛藤を描いた心理スリラー

-

主人公エドワードは整形後に別人「ギャビン」として人生をやり直そうとする

-

“かつての自分”に似たオズワルドの登場で自己が揺らぎ、舞台上で暴走し事件を起こす

-

出所後の再会とラストの微笑みが、「本当の自分とは何か」を観客に問いかける

-

主演セバスチャン・スタンの特殊メイクと演技が高く評価され、ベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞

-

作品はルッキズム批判や神経線維腫症のリアルな描写を通じて社会的メッセージを強く訴える

基本情報:監督・公開・配信情報を網羅

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 顔を捨てた男 |

| 原題 | A Different Man |

| 公開年 | 2024年 |

| 制作国 | アメリカ |

| 上映時間 | 112分 |

| ジャンル | ドラマ/サイコロジカルスリラー |

| 監督 | Aaron Schimberg(アーロン・シムバーグ) |

| 主演 | セバスチャン・スタン、アダム・ピアソン、レネー・エリス・ゴールズベリー |

映画『顔を捨てた男』とは?

『顔を捨てた男』は、2024年に公開されたアメリカ映画で、監督・脚本を手がけたのはエイミー・フォーサイスとのタッグで注目を集めたアーロン・シェインバーグです。ジャンルとしてはサイコロジカル・スリラーに分類される本作ですが、単なるスリラーにとどまらず、外見とアイデンティティをめぐる深いテーマを内包した作品として高く評価されています。

監督・脚本・製作陣の顔ぶれ

本作の脚本・監督を務めたアーロン・シェインバーグは、これまで主にインディペンデント映画を手がけてきた実力派です。感情の機微をすくい取る演出力に定評があり、今回も主題の繊細さを丁寧に描いています。製作はケイティ・ホルムズらが参加し、キャスト陣の演技を最大限に引き出す制作体制が組まれました。

キャスト情報と注目の演技

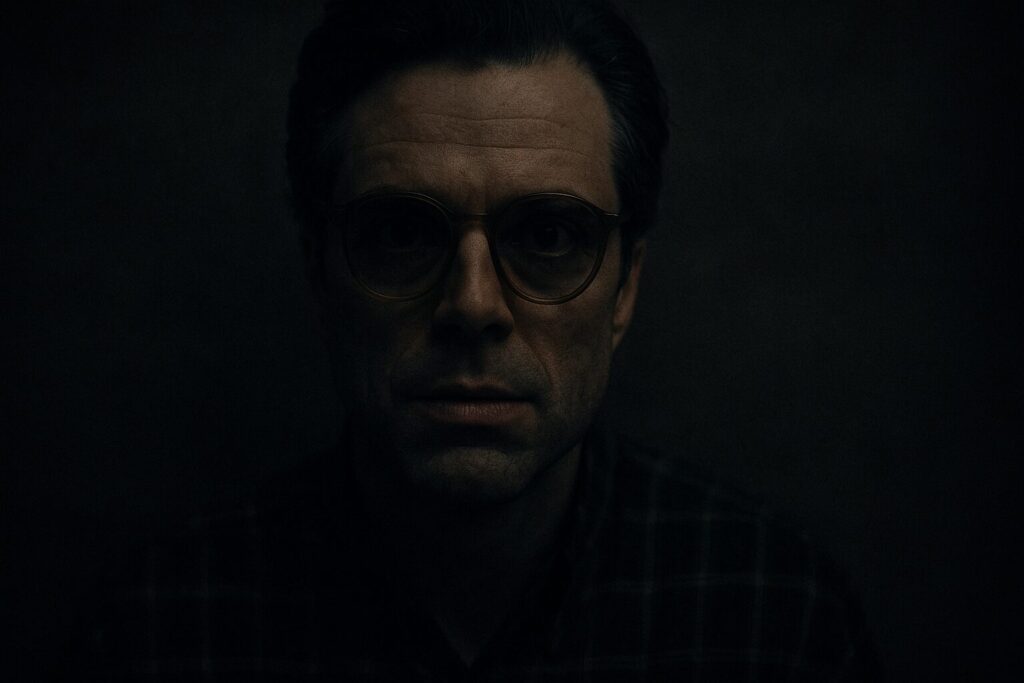

主人公エドワードを演じたのはセバスチャン・スタン。実在の病気「神経線維腫症」を患う男性を演じるにあたり、特殊メイクと繊細な表現力が求められました。さらに、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』で知られるレネー・エリス・ゴールズベリーも重要な役どころで出演しています。役に内在する複雑な感情をリアルに表現した彼らの演技は、多くの視聴者に強い印象を残しました。

公開日・配信スケジュール

『顔を捨てた男』は2024年のサンダンス映画祭で初上映された後、アメリカ国内で劇場公開されました。日本国内では2025年7月11日に劇場公開されました。

どんな人におすすめの作品か

この作品は、サスペンスやスリラー映画が好きな方はもちろんのこと、「自己とは何か」「見た目と中身のギャップ」に関心がある方にもおすすめできます。特に、社会におけるルッキズム(外見至上主義)を問い直す視点は、現代社会に生きる多くの人々に刺さるテーマです。

『顔を捨てた男』あらすじを3幕構成でネタバレ解説

映画『顔を捨てた男』(原題:A Different Man)は、外見、自己認識、そして他者の視線に揺れる人間心理を描いた心理ドラマです。

本記事では、映画のストーリーをわかりやすく「3幕構成」で整理しながら、あらすじと見どころを紹介します。

第1幕|顔を変えた男の「やり直し」が始まる

■ 主人公・エドワードの過去と整形手術の決意

主人公のエドワードは、神経線維腫症という病気により顔に腫瘍を抱えており、他人の視線を避けるようにひっそり暮らしていました。

外見が原因で社会から孤立していた彼は、人生を変えたいと願い、顔の整形手術を受けます。

■ 新たな名前「ギャビン」として再スタート

手術後、まるで別人のような外見を得たエドワードは、「ギャビン」という新しい名前を使い、引っ越して生活をやり直そうとします。

ここでのポイントは、「顔を変える=人生を変えることができるのか?」というテーマが静かに始まることです。

第2幕|オズワルドの登場とアイデンティティの崩壊

■ 舞台と“影”の登場

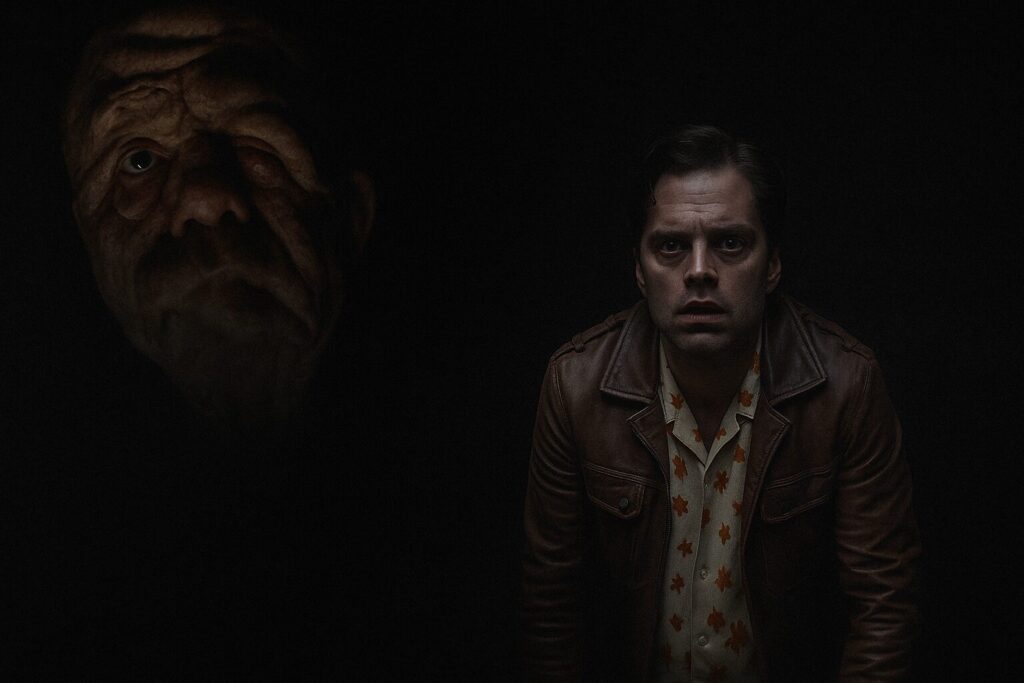

以前隣に住んでいたイングリッドがエドワードの過去を題材にした舞台を上演し、その主演オーディションにエドワードがギャビンとして参加。そこにオズワルドという、同じ病を抱えながらも自信に満ちた人物が登場します

■ “理想の自分”に追い詰められるギャビン

オズワルドは、以前のエドワードと同じ容姿だったにもかかわらず、実に多才で教養もあり、自身に満ちたいわゆるモテ男であり、イングリッドとの関係も深めていきます。

ギャビンは自分の“過去の姿”が、他人によって称賛され、愛される姿を目の当たりにし、強い嫉妬と不安を抱えるようになります。

■ 舞台での暴走と転落

ギャビンとしての彼は順調にも見えましたが、オズワルドやマスクを介した舞台参加などを通じて、過去の自分とのズレが表面化します。自身のアイデンティティが崩れる中で、追い詰められた彼は舞台上で暴力行為に及び、さらには理学療法士を刺す事件を起こしてしまいます。

第3幕|過去と向き合い、静かに終わる物語

■ 長い監獄生活後の再会

数年後、出所したエドワードは老いたオズワルドとイングリッドと再会します。彼らは共同生活を送り、カナダのコミューンへ移住する計画を進めていました

■ 複雑な再始動

エドワードはイングリッドやオズワルドの姿を見ることで再び動揺し、自分の本質や過去との向き合いに苦しみ続けます。物語の終わりに、彼に向けられる一言や微笑みがすべてを含んだ問いとして観客に投げかけられるのです。

■ ラストの微笑みに込められた意味

なかなかメニューが決められないギャビンに対してオズワルドが「変わらないね」と言ったところでギャビンは意味深い微笑みをするところで物語は終わります。

それは、諦めか、自己受容か、それとも空虚なのか。

この表情が、この映画が投げかける「本当の自分とは?」という問いを締めくくる印象的なカットとなっています。

登場人物とキャスト紹介:3人の演技と役割に注目

主人公エドワード/ギャビン(演:セバスチャン・スタン)

エドワードは、神経線維腫症によって顔に腫瘍を抱える劇作家です。外見への強いコンプレックスから社会との接点を避けて生きてきましたが、ある日「顔を変える」ことで人生をやり直す決意をします。整形後は“ギャビン”と名乗り、まったく新しい生活を始めます。

この難役を演じたのは、マーベル作品でも知られるセバスチャン・スタンです。本作では、顔全体にリアルな特殊メイクを施しての登場となり、外見だけでなく内面の葛藤も含めて演じることが求められました。

特殊メイクの裏側と工夫

メイクはCGをほとんど使わず、プロテーゼ(人工皮膚)と職人技によってリアルな質感が再現されています。撮影時は毎回4〜6時間をかけてメイクが施され、医療専門家も制作チームに加わることで、神経線維腫症の正確な症状表現を実現しました。表情が固まりすぎないよう、柔軟性と通気性を備えた最新の素材が用いられたことも特徴です。

国際的評価と銀熊賞の受賞

この挑戦的な役柄により、セバスチャン・スタンは第74回ベルリン国際映画祭にて銀熊賞(最優秀主演賞)を受賞しました。審査員からは「限られた表情の中で、感情の深層を緻密に表現している」と高く評価され、その演技は単なる“変身”にとどまらず、人物の痛みと再生を内側から描き出しています。

狂気の象徴オズワルド(演:アダム・ピアソン)

エドワードの新居に越してくる俳優志望の青年・オズワルド。彼は、エドワードがかつて書いた戯曲の登場人物に取り憑かれるようになり、徐々に彼の“元の顔”と人生を模倣し始めます。その行動は次第に常軌を逸し、物語を不穏な方向へ導いていきます。

オズワルドを演じるアダム・ピアソン本人も、実際に神経線維腫症を患っています。そのリアリティがもたらす説得力は圧倒的で、観客にとっては“演じている”というより“生きている”という感覚すら覚えるほどです。彼の存在は、本作のテーマであるルッキズム批判を現実レベルで裏打ちしています。

鍵を握る女性イングリッド(演:レネー・エリス・ゴールズベリー)

イングリッドは、整形後の“ギャビン”としてのエドワードと関係を築く女性です。彼女は、エドワードの過去を知らないまま彼に惹かれていきますが、次第にその正体に違和感を覚え始めます。この人物は、観客と同じ目線で物語を“探る”存在として、非常に重要な役割を担っています。

イングリッドを演じたのは、『ハミルトン』でも知られるレネー・エリス・ゴールズベリー。彼女は本作で、言葉にならない葛藤や微細な感情を、表情や間の取り方で丁寧に表現しています。静かなシーンでも感情の重みをしっかり伝える演技力が、物語のリアリズムに深みを与えています。

神経線維腫症と実在の当事者が語る“外見と自己”のリアル

神経線維腫症とは何か?

神経線維腫症(Neurofibromatosis)は、神経に沿って良性腫瘍が発生する遺伝性疾患です。皮膚や骨、神経組織に影響を及ぼすため、患者によって症状の現れ方はさまざまです。特に顔面に腫瘍が生じる場合、外見上の変形が顕著になることもあり、周囲からの視線や差別的扱いを受けることが多く、本人の精神的負担は計り知れません。

また、痛み・視力障害・学習障害などを併発するケースもあり、生活の質に長期的な影響を及ぼす可能性も指摘されています。

映画におけるリアルな描写

『顔を捨てた男』は、神経線維腫症を単なる外見的特徴としてではなく、主人公エドワードの生き方全体を左右する“人生の重荷”として描いています。病気が引き起こす孤独や自己否定、それを覆したいという願望は、物語全体のエンジンとなっており、視覚的なインパクトだけでなく心理描写にも重点が置かれています。

このアプローチにより、視聴者は“顔を変える”という行為の背後にある苦悩や希望を自然に理解することができます。

実在の当事者・アダム・ピアソンの出演意義

物語に深みを与えているのが、神経線維腫症の当事者である俳優・アダム・ピアソンの存在です。彼はオズワルドという役で登場し、外見ではなく中身が“他者によって演じられる”ことの異様さを象徴するキャラクターを担っています。

アダム・ピアソンはこれまで『アンダー・ザ・スキン』などにも出演しており、外見を消費する表現への疑問を一貫して投げかけてきた人物です。本作への出演は、単なるリアリティのためではなく、「自己を他者の目で再構成される痛み」を知る当事者が、自分自身の姿を通して作品の核心に肉薄することを可能にしています。

当事者が演じる意味と倫理的インパクト

ハリウッドをはじめとする多くの映画では、障がいや疾患を持つキャラクターを健常な俳優が演じるケースが主流です。しかし、この方法はしばしばステレオタイプや誇張につながるリスクを孕んでいます。

それに対し、『顔を捨てた男』では実在の当事者が役を担うことで、リアリズムと倫理性が両立されています。観客は“演技”を超えた存在と出会うことで、単なる物語以上の深い問い――「アイデンティティは他者の視線で変わるのか?」というテーマに直面します。

「演じる」と「生きる」が交差する瞬間

オズワルドは、エドワードの過去の姿を“演じようとする”人物ですが、それはただの役作りではなく、まるで人格を乗っ取るかのような異常な行動です。この狂気的な構図は、見た目を通じて人がどう認識され、定義されるかという問題と直結しています。

そしてこの役を、実際に神経線維腫症と共に生きる人物が演じるという事実は、フィクションと現実の境界線を曖昧にし、作品のメッセージに揺るぎない説得力を与えています。

比較作品:『Chained for Life』『エレファント・マン』との違い

『Chained for Life』(2018年)は、同じくアダム・ピアソンが出演した作品で、障がいを持つ俳優が映画内でどう扱われるかをメタ的に描いた意欲作です。この作品も“他者の視線が自我を形成する”という点で『顔を捨てた男』と共通していますが、構造はよりドキュメンタリーに近く、社会批評色が強いのが特徴です。

一方、1980年の『エレファント・マン』は実在の人物ジョゼフ・メリックの半生を描いています。同作は“感動”や“同情”を中心に据えた語り口が印象的でしたが、『顔を捨てた男』では“変わりたい願望とその代償”というより批評的かつ現代的なテーマに踏み込んでいます。

また、本作の原題『A Different Man(ア ディファレント マン)』は『The Elephant Man(エレファント・マン)』と名前が似ていることからも、パロディ的な位置づけで制作されており、公開時期は未定ですが『The Elephant Man(エレファント・マン)』のリメイク作品にアダム・ピアソンが主演すると報じられています。

エレファント・マンの詳細な解説はこちらをご覧ください。(ネタバレありです)

エレファント・マンのあらすじと実話:結末・死因まで完全解説

“外見=人間性”という誤解への反論

これら3作品はいずれも、「見た目で人間を判断するべきではない」という共通の問題提起をしています。ただし、『顔を捨てた男』はSNSや整形文化が当たり前になった現代社会において、「なぜ外見に価値が集中するのか」という視点を多層的に掘り下げています。

観客はこの作品を通じて、“見た目を変えても、内面の課題は解決しないのではないか”という問いを自らに投げかけることになるでしょう。

作品のテーマ・メッセージを読み解く

映画『顔を捨てた男』は、見た目によって個人の価値が一方的に決められる現代社会に対し、強い批評性をもって問いを投げかける作品です。本作の主人公エドワードは、神経線維腫症という実在する遺伝性疾患によって、顔に目立つ腫瘍を抱えています。この外見的な特徴は、彼の人生全体に深い影響を及ぼし、職業、対人関係、自己肯定感のあらゆる側面を制限してきました。

「ルッキズム」という構造的問題

こうした背景は、いわゆる「ルッキズム(lookism)」=外見による差別的価値判断という構造的問題の具現です。ルッキズムは単にファッションや美容の領域にとどまらず、採用面接や恋愛市場、日常的な対人関係に至るまで、私たちの生活の中に深く浸透しています。日本社会においても、厚生労働省が発表した令和元年度の「差別に関する意識調査」によれば、外見に関する差別を経験したことのある人は若年層を中心に増加傾向にあります(※出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekentei.html)。

エドワードの「顔を変える」選択は、単なる個人的な美容整形ではなく、この社会的構造への抵抗であり、生存戦略でもあるのです。映画はその選択に対して賛否を突きつけるのではなく、観客自身に「その決断の背景に何があったのか?」を静かに考えさせる作りになっています。

“顔を捨てる”ことの真の意味とは

主人公が選んだ「顔を捨てる」という行為は、自己否定の表れであると同時に、希望の一手でもありました。彼は「ギャビン」という新しい名前と顔を手に入れることで、過去から逃れようとします。しかし、その選択は単純なリスタートでは終わりません。劇中では、新たな生活を始めた彼の前に“旧エドワード”のような存在であるオズワルドが現れ、物語が一層複雑化していきます。

この展開は、「顔を変えれば人生が変わるのか?」という安易な期待に対し、否応なくリアリティを突きつけてくる構造になっています。外見を変えたことで一時的に他者の視線は変わったかもしれませんが、自身の内面、記憶、そして社会の深層的な偏見は、決して簡単に変わるものではない――このギャップこそが、本作の描き出す「ルッキズム批判」の核心にあります。

「変わること」と「受け入れること」の間で

エドワードの物語は、単に外見を変えるだけでは自己肯定感を得られないことを浮き彫りにしています。人は見た目で判断されるだけでなく、自らも他者の目を通して自分を認識してしまう存在です。この視点から見れば、本作は「他者にどう見られるか」と「自分がどうありたいか」の齟齬と苦悩を描く、極めて現代的なテーマを扱っているといえるでしょう。

さらに近年では、SNSやバーチャル空間における“自己演出”が日常となっており、「見た目」が物理的な容姿以上に「自己表現の媒体」として作用する社会に変化しています。『顔を捨てた男』は、こうした現代的ルッキズムの延長線上にある“自己像の操作”を、寓話的な物語構造によって批判的に照らし出しているのです。

『顔を捨てた男』の批評と感想

外見と心のギャップをじっくり見つめる映画

『顔を捨てた男』は、「見た目が人生を左右してしまう世界って、そもそもどうなのか?」という問いを観る人に投げかける映画です。

顔に大きな腫瘍を抱えた主人公・エドワードは、ずっと人の視線にさらされながら生きてきました。「普通の人生」を求めた彼は、顔を変えるという大きな決断をします。でも、見た目が変わっても、心の中に残った過去や傷は消えてくれませんでした。

そんな彼の前に現れたのが、かつての自分の顔を持つ“オズワルド”。この不思議な存在との関係が、物語にどんどん不気味な深みを与えていきます。

観ている私たちに問いかけてくる構成

この映画では、「主人公がどうなるのか」だけではなく、「私たちがどう感じるのか」も大切にされています。

たとえば、「他人の見た目を見て、どんな感情を抱いたのか」「自分が誰かを見て笑ってしまったことはないか」など、観ている人の心にも静かに問いかけてきます。

ストーリーにはわかりやすい答えが用意されていません。だからこそ、それぞれの人が自由に感じ取れるようになっているのです。

映像や演出の静かな力

この映画には、大きな音や派手な演出はありません。でも、カメラの動きや場面の切り替え、鏡の使い方など、細かい工夫がしっかりと詰まっています。

とくに、実際に顔に疾患を持つ俳優・アダム・ピアソンが出演している点は、とても意味があります。これは「作り物の障害」ではなく、「本当にある人生」を描こうという、作り手のまじめな姿勢が伝わってくる部分です。

“変わること”よりも“大切にすること”を描く

主人公のエドワードは、新しい顔と名前を手に入れたのに、また人生が崩れていきます。これは、「変わることだけでは、本当の幸せは手に入らない」ということを伝えているように思えます。

むしろ、この映画が語っているのは、「今の自分を、どれだけ大切にできるか」「人にどう見られるかより、自分が自分をどう思えるか」というテーマではないでしょうか。

最後に見せるエドワードの静かな“笑み”は、見る人によって感じ方が変わる不思議なシーンです。あきらめにも見えるし、ほっとしたようにも見える。その曖昧さが、この映画の一番の魅力かもしれません。

心に残る問いかけ

『顔を捨てた男』は、見た目や過去にとらわれてしまう人の苦しさを描きながらも、「それでも人はどう生きていくのか?」という問いを投げてきます。

「今の自分を受け入れられているか?」「誰かの目ではなく、自分の目で自分を見られているか?」――映画が終わったあとも、観た人の中にそっと残り続ける問いです。

観終わったあと、ふと鏡を見たくなる。そんな静かで深い余韻を持った作品でした。

顔を捨てた男 ネタバレ考察とラスト解釈

チェックリスト

-

ラストの「どうしたの、エドワード?」と微笑みは、観客への問いかけであり、明確な結末ではなく“再考”を促す演出。

-

台詞には、看破・無意識・メタ的意味の3重の解釈が可能で、観客の視点で異なる受け止めができる。

-

エドワードの理学療法士刺傷事件は、外見差別や自己否定の積み重ねによる精神崩壊が原因。

-

オズワルドは“理想の自己”であり、過去と現在の自己像の乖離が主人公の破綻を引き起こす。

-

“移住”は現実逃避と新たなルッキズムを含んだアイロニーで、エドワードとオズワルドの対比を象徴。

-

ラストの微笑みは、肯定・皮肉・虚無のどれにも読み取れる多義的な表情で、自己受容の可能性を示唆する。

結末のネタバレ考察:ラストの台詞と微笑みに潜む多層的な解釈

映画の締めくくりではなく「問いの再提示」

『顔を捨てた男』の終盤に登場する、オズワルドの一言「どうしたの、エドワード?」と、ギャビン=エドワードが警察に連行される直前に浮かべる“微笑み”は、物語の核心を象徴する非常に印象的な要素です。

このラストは、観客の中で何かが解決される“終わり”ではなく、むしろ「問い直しの始まり」として機能しています。外見を変え、人生をやり直そうとした主人公が、過去を演じる他者に再び自身を投影されたとき、果たして彼はどこに立ち返ったのか?――その問いを観客自身が受け取る構造になっています。

「どうしたの、エドワード?」という言葉に潜む3つの解釈

この一言には、単なる名前の呼びかけ以上の意味が込められています。以下の3つの視点からその可能性を読み解くことができます。

- 看破の告白

オズワルドは、最初からギャビンがエドワード本人であることに気づいていた可能性があります。そうであれば、彼の演技は単なる模倣ではなく、精神的な支配の手段でもあり、自己同一性を破壊するための“倒錯した復讐劇”でもあったと言えます。 - 無意識の漏洩

精神的に極限まで追い詰められたオズワルドが、内面で感じ取っていた“本質的なエドワード”を無意識に言語化してしまった――という可能性もあります。これは、人間の無意識が真実を先に察知してしまうという心理学的な現象にも通じます。 - 観客への問いかけ(メタ構造)

この台詞は物語内部だけでなく、スクリーンの外にいる観客への問いでもあります。つまり、「あなたはいま、自分自身の“仮面”を自覚していますか?」という、現代社会における自己演出への皮肉とも取れるのです。

微笑みが意味する“救い”か“絶望”か

ギャビン=エドワードが最後に浮かべる無言の“微笑み”は、観客によってまったく異なる意味を持ちます。

- 肯定:過去の自分を受け入れ、“変わらない自分”と向き合う決意の表れ。

- 皮肉:「ここまで変わっても何も変わらなかった」という諦念と自嘲。

- 虚無:全てを手放し、感情すらも消えた“空白”としての微笑。

私はこのシーンを観たとき、ふと自分自身の「SNS上の顔」と「本当の顔」のズレを思い出しました。完璧に見せることで誰かに認められた気になる。でも、それは本当の“自分”だったのか――そんな根源的な問いが突き刺さったのです。

ラストが突きつける本当のテーマ

この映画が最後に語るのは、「変化する勇気」ではなく、「変われないものをどう受け入れるか」という“再受容”の哲学です。外見を変え、名前を変え、人生をやり直しても、内面が受け入れていなければ真の解放は得られない。

そして、その問いは映画の登場人物だけでなく、観客にも「あなたは、自分を受け入れられていますか?」と投げかけられていると感じました。

正体はいつバレた?──「どうしたの、エドワード?」を考察

“どうしたの、エドワード?”──仮面を剥がす決定的な一言

先述したましたが、映画『顔を捨てた男』のラストシーン。レストランでの穏やかな時間に、突如オズワルドがガイ(=エドワード)に対して本名で語りかける。

“What's wrong, Edward?”(字幕訳:「どうしたの、エドワード?」)

この一言で「いつ正体がバレた?」という大きな謎を突きつけてきます。劇中では、彼を「ガイ」と呼んでいたオズワルドが、突然その仮面を剥がすように「エドワード」と本名を使う。このこのセリフをきっかけに、物語の時間軸や認識構造は大きく揺らぎます。

以下ではオズワルドがエドワードの正体を知ったタイミングについて有力な2つの説を解説します。

解釈①:逮捕後に明らかになった“公的な正体”

最も現実的なタイミングは、「エドワードの正体が、逮捕~裁判の過程で公的に明かされた」という説です。

証拠となる要素

- 裁判シーンの暗示的省略

観客には見せられないまま時間が飛躍しますが、劇中小道具(法廷資料)には〈Edward Lemuel a.k.a. Guy Moratz〉という併記が存在。制作スタッフの証言でも、これが正体露見のタイミングを示唆しています。 - 司法の流れと情報共有

長い服役を経て出所したエドワードが、再会したオズワルドやイングリッドと自然に会話を交わしている背景には、すでに「本名が公になっている」状態がある方が合理的です。 - 演出意図としての時間の経過

あえて裁判シーンを省略することで、観客には“いつ暴かれたのか”を想像させる余白を残しつつ、ラストシーンで「本名の呼びかけ」を与える仕組みです。

この見方であれば、エドワードの仮面はすでに過去の出来事となってしまったという読み方になります。

解釈②:最初から“気づいていた”という静かな観察

もう一つの見方は、「オズワルドは物語序盤から、ガイの正体にうっすら気づいていたのではないか」という個人的に楽しみな解釈です。

匂わせる演出

- 視線の演技

ワークショップ中、オズワルドがガイの口調や仕草に反応するショットが複数挿入されます。違和感はあるが、明言しない“間”を演出することで、彼の洞察力が示唆されます。 - セリフによる二重構造

「君は僕に似ている」という台詞は、疾患の共有という表向きの意味を持ちながら、同時に「お前こそ、あのエドワードでは?」という裏の意味も読める、多層的な書き方になっています。 - オズワルドのキャラクター性

彼は場の空気を読みながら冗談を交えて核心に迫る“観察者”として描かれています。わかっていてもあえて黙っている――というキャラ造形が、説の信憑性を支えています。

この視点で見ると、ラストの台詞は「最初から分かっていたが、今ようやく本音を言う」という形にも取れます。仮面劇を終わらせる合図とも、長年の沈黙を破る告白とも読めるのです。

どちらの説も“正解”になり得る──観客への委ね

制作チーム自身も、インタビューで「明確な答えは用意していない」と明言しており、脚本はあくまで「両方の解釈が成立するように」設計されています。

※インタビュー出典(監督Q&Aより):

「逮捕を経て知ったとも、もっと前から察していたとも読めるように、わざと確定描写を避けた」

このスタンスは、単なるトリックではなく、“正体とは何か?”という本作の核心的な主題と深く関わっています。

「誰が正体を知ったのか」ではなく「いつ自分で仮面を外したか」

オズワルドの台詞で考えさせられる点もあります。私は日々、名前・肩書・外見という“社会的な顔”を被って生きています。その仮面の下にある「本当の自分」とは、いつ、どこで、誰に見せるべきものなのか。もしかしたら、それは自分で自分に問いかけなければ、永遠にわからないものなのかもしれません。

なぜ刺したのか――理学療法士刺傷事件の背景と動機

抑圧された感情が爆発した“決壊点”

物語中盤、エドワードは理学療法士をナイフで刺すという衝撃的な行動に出ます。この事件は、彼の人生における大きな転換点であり、そこに至るまでの心の積み重ねが丁寧に描かれています。

発端となったのは、ある日理学療法士が、冗談交じりにオズワルドの外見を茶化したことでした。これまで長年にわたり、外見を理由に差別されてきたエドワードにとって、その発言は見過ごせない一線だったのです。

外見差別へのトラウマと“過去の自分”を守りたい心理

エドワードがオズワルドに向ける感情は複雑です。自分の過去の姿を再現するかのように登場したオズワルドに対し、彼は嫌悪と親近感、そして保護欲の入り混じった視線を注ぎます。

理学療法士の心ない一言が投げかけられた瞬間、エドワードの中で「かつて自分がされたことを、他人にもさせたくない」という思いと、「自分自身が再び嘲笑された」という錯覚が重なり、理性が吹き飛んでしまったのです。

精神的崩壊の積み重ね

この刺傷事件は、突発的な激情の産物ではあるものの、それまでの過程を見ると決して偶然ではありません。

- オズワルドとイングリッドの親密な関係

- 自分の居場所を奪われるような孤独感

- 舞台からの転落と身体の損傷

- イングリッドから「マスクを着けて」と頼まれた屈辱

- 仮面の自分が滑稽に笑われるという自己否定の再燃

これらすべてがエドワードの内面に澱のように積もり、理学療法士の一言によって、一気に噴き出したのです。

監督の明言:嘲笑が“決定的な引き金”に

監督の発言によれば、この刺傷事件の直接的な動機は、理学療法士によるオズワルドの容姿へのあからさまな嘲笑だったとされています。普段なら聞き流せたはずの言葉も、その時のエドワードには“過去の自分そのものを否定された”ように響いたのでしょう。

“怒り”は他人のためか、それとも自己防衛か

興味深いのは、エドワードがこの行動を通じて“誰を守ろうとしたのか”という点です。一見するとオズワルドを庇ったようにも見えますが、実際には「かつての自分の苦しみを他人に再現させたくない」という自己投影の一環だった可能性があります。

怒りの矛先は他者でありながら、最終的には自分自身の痛みに向けられていたのかもしれません。

収監と時の経過

この事件により、エドワードは逮捕され、長い刑期を送ることになります。物語はここで時間が大きく経過し、彼の人生は完全に別の段階へと進んでいきます。理学療法士を刺したという一点は、彼の仮面が最終的に崩壊した象徴的な瞬間でもあり、物語の構造上も転換点として非常に重要な意味を持っています。

“移住”は何のメタファー?

移住という選択に潜む“逃避”と“選民意識”

劇中、オズワルドは突如として「ユートピアのようなコミュニティ」へ移住することを宣言します。この“移住”という展開は、単なる設定上の奇抜さではなく、深い象徴的意味を持っています。

彼の移住は、社会からの隔絶と再生を同時に求める逃避的行動であり、同時に「外見的に選ばれし者のみが許される理想郷」への希求でもあります。この二重性が、本作の根底にある“選ばれる/排除される”という価値観の問題と密接に結びついています。

理想郷の誘惑は「ルッキズムの裏返し」

オズワルドが語る移住先では、似たような容姿の者たちが共に暮らすという設定が描かれます。これは、社会的排除を受けた者同士で作る“理想社会”でありながら、逆に新しい外見による選別をしていると考えられます。

つまり、「見た目で優劣を決める世界」への反発から始まったはずの理想が、気づけばまた「似たような容姿の者たち」という別の“見た目による選別”を孕んでしまっているとすると、この構図は、一種のカルト的な移住計画として皮肉に浮かび上がります。

エドワードとの対照:現実と向き合う者・逃げる者

ギャビン=エドワードが「現実社会の中で自分を取り戻そうとする」のに対し、オズワルドは「社会から完全に逸脱する」ことで救いを得ようとします。この対比構造が、“移住”の描写に説得力を与えています。

どちらの選択が正しいとは明示されませんが、少なくとも映画は「極端な排他性に未来はない」という含みを残していると感じました。

オズワルド=理想自己の対比構造と破綻

理想の自分に“なれなかった”男と、“なった”男

『顔を捨てた男』の核心には、「なりたい自分」と「なりきれなかった自分」という対比的構造が緻密に描かれています。その象徴こそが、エドワードとオズワルドという2人の人物です。

整形を経て“ギャビン”として新たな人生を歩み出したエドワードは、かつての自分の顔と決別しようとしました。しかしその試みは、結果として「自分を捨てる」ことではなく、「自分を演じ続ける」ことになっていたのです。

対するオズワルドは、エドワードの“かつての顔”を持ち、その見た目のまま演劇の舞台に立ち、他者からの承認を得ていきます。つまり彼は、ギャビンが望んでいた「新しい人生」を、皮肉にも“古い顔のまま”実現してしまった人物なのです。

この対比が浮かび上がらせるのは、次のようなアイロニーです:

理想の自分になれなかったエドワード vs 理想の人生を手にしたオズワルド

なぜ“理想”は崩壊するのか:構造的な破綻の導火線

エドワードにとってオズワルドは、もはや他人ではありません。「かつての自分」であり、今や「自分よりも幸福な“自分の亡霊”」として彼の前に立ちはだかる存在です。

この構図は、心理学でいう「理想自己」と「現実自己」の衝突と酷似しています。自己概念理論によれば、人は理想の自分との乖離が大きくなると、自己否定・怒り・攻撃性・精神的不安定といった反応を示しやすくなります(Carl Rogersによる自己理論を参照)。

オズワルドが恋愛、仕事、舞台、観客からの共感など、人生の“光”を得る一方で、エドワード=ギャビンは孤独と焦燥に取り残される。そのギャップが極限に達したとき、「理想」として信じていたオズワルドの存在が耐え難いものに変質するのです。

それはまさに、理想自己の破綻=「もう一人の自分」への殺意の噴出でもあります。

すれ違う自己像と他者視線の暴走

オズワルドは、演技を通じて“かつてのエドワード”を完璧に再現しようとしますが、それは単なる演技ではなく、エドワードの“自我”そのものを侵食する行為です。観客やイングリッドはオズワルドを通して「かつてのエドワードを理解した」と思い込み、ギャビン本人はますます置き去りにされていく。

このすれ違いの構造は、SNSなどで理想像を演じ続ける現代人にも通じる普遍的な葛藤です。「他人の中の自分像」が独り歩きし、自分自身がそれに追いつけなくなる現象――その歪みが、エドワードの精神を徐々に崩壊させていくのです。

クライマックスで露呈する“なり損ねた理想”の真実

物語の終盤、ギャビンは演劇の舞台に乱入し、オズワルドを襲撃。その結果、自身は骨折し、療養生活に入ることになります。このシーンは、エドワードの理想の破壊と現実の崩壊を同時に象徴しています。

理想として追い求めた“新しい人生”が幻想であり、自分を変えても過去はついて回るという現実が、最も残酷な形で突きつけられる瞬間です。

オズワルドは“敵”だったのか、それとも“自分”だったのか

この問いこそが、映画を観終えた後に観客が最も深く向き合う部分です。

- オズワルドは、エドワードがなりたかった“自分”を演じきった他者。

- 同時に、エドワード自身が切り捨てた“かつての自分”でもある。

つまりオズワルドとは、外部に投影された“理想自己”であり、過去に置き去りにされた“本当の自分”でもあるのです。

まとめ:理想とは外にあるのではなく、“受け入れる”中にある

この構造の破綻が示すのは、「変わる」ことの限界と、「自分を演じる」ことの虚しさです。エドワードが最終的に見せる“微笑み”は、理想を追い続けた果てにたどり着いた「自分自身との和解」を象徴しているのかもしれません。

他人になろうとしても、過去を消そうとしても、「本当の自分」はどこかで息をし続けている――

『顔を捨てた男』は、そんな静かな真理を突きつけてくる映画なのです。

『顔を捨てた男』のQ&A

映画仲間やレビューサイトなどの意見から疑問に持ちそうな内容を以下にまとめました。回答は公式的なものではなく、個人的な解釈です。

Q1. オズワルドはなぜエドワードの“過去の顔”を持っていたの?

作中で明示的な説明はありませんが、オズワルドが“かつてのエドワードと同じ顔”を持っているという設定は、偶然ではなく寓話的・象徴的構造として設計されたものと読み取れます。

制作陣によると、オズワルド役を演じたアダム・ピアソンは、実際に神経線維腫症を抱えており、現実の疾患と演技が交差することで、物語全体にリアリティと寓話性の両立をもたらしています。オズワルドは、エドワードの“過去”そのものであり、同時に“受け入れるべき自分の影”として描かれています。

Q2. イングリッドはエドワードの正体に気づいていたの?

これも明言されていませんが、イングリッドがエドワードに「マスクをつけて」と頼むシーンからは、彼女の無意識が“ガイ=ギャビンは何かを隠している”と感知していたと推察できます。

また、彼女はガイの中に見え隠れする“痛み”や“過去”に惹かれていた様子があり、ギャビンの正体を知っていたかどうか以上に、彼女自身も「愛そうとしていたものが誰だったのか」迷っていた構図が見て取れます。

Q3. 「移住」はなぜ“カルト的”と描かれたのか?

物語後半で登場する「移住計画」は、現実逃避や再出発の象徴ですが、それがどこか怪しげで非現実的に描かれる点は注目すべきです。これは、「理想郷」を求めること自体が危うい幻想であるという、メタファー(比喩)です。

エドワードもオズワルドも、自分の“本当の顔”や“本当の人生”から逃れるために「移住」を選ぼうとしますが、それは結局、自分自身を直視できないという根本的な問題から目をそらす行為に他なりません。

Q4. ラストでの“微笑み”は希望なのか?絶望なのか?

本作のラストで、警察に連行されるエドワードがふと浮かべる“微笑み”には、解釈の余地が極めて多いとされています。

- 肯定的に読めば:ようやく自分自身の過去と向き合い、「本来の自分」に戻る覚悟を決めた瞬間。

- 皮肉的に読めば:「結局どれだけ顔を変えても、誰も騙せなかった」という敗北の受け入れ。

- 虚無的に読めば:すべての出来事に意味を見出せなくなった、感情の枯渇。

観客の人生経験や価値観によって、この一瞬の表情が語りかけてくる“答え”は異なります。

Q5. この作品は「現実」の物語なのか?それとも「演劇」なのか?

『顔を捨てた男』の特徴は、現実と演劇の境界を曖昧に描いていることにあります。作中の演出や場面転換の多くが、観客に「今観ているのは現実か?舞台か?」という疑問を投げかけてくるように構成されています。

これは、“社会での役割”を生きる我々自身の生き方そのものを問い直すメタ構造です。私たちもまた、家族の前、職場、SNSなど、無数の「舞台」で違う“顔”を演じている。それを自覚した瞬間、映画の“曖昧なリアリティ”が鋭く突き刺さってくるのです。

観客自身への問いかけが、この作品の真の結末

『顔を捨てた男』は、物語を閉じることよりも、“物語を観た人に考えさせる”構造に重きを置いています。だからこそ、明快な説明を排し、多義的な象徴や曖昧なラストで締めくくられているのです。

観終えたあなたが「これは何だったのか?」と考え始めた時、その作品体験は完成します。

『顔を捨てた男』ネタバレ含む考察まとめ:外見と自己をめぐる深層構造を解説

- 主人公エドワードは神経線維腫症に悩む劇作家で、顔の整形手術を受けて新しい人生を始めようとする

- 整形後は「ギャビン」と名乗り、まったく新しい生活と名前で過去を切り離そうとする

- 旧友イングリッドが彼の過去を題材にした舞台を作り、ギャビンはその主演オーディションに参加する

- 同じ病を抱えた俳優オズワルドが登場し、かつてのエドワードの容姿と重なる姿で物語に不穏さをもたらす

- オズワルドは過去のエドワードの人生をなぞるように成功と承認を得ていく

- ギャビンはオズワルドが自分の“理想像”を体現していることに強い嫉妬と焦燥を抱く

- 舞台の稽古中に暴走し、ついには理学療法士に対する刺傷事件を起こす

- 逮捕・服役を経て出所したエドワードは、オズワルドとイングリッドと再会し共同生活を始める

- ラストの微笑みは「変われたかどうか」ではなく「変わらずに生きること」を観客に問いかけている

- オズワルドのセリフ「どうしたの、エドワード?」は、正体の看破・皮肉・観客への問いかけと多層的に読める

- 移住の話は「逃避」と「似た者同士の選別」という裏テーマを象徴している

- オズワルドは理想自己であり同時に“切り捨てた過去の自分”という二重の存在として描かれている

- ギャビンが「変わりきれなかった自分」と向き合う物語が、現代の外見偏重社会を強く批判している

- 作中の「演劇」と「現実」の曖昧さは、観客の“演じる日常”にもリンクする構造になっている

- 最終的に「顔を変えても中身は変わらない」という静かな問いかけが物語の根底にある