映画『ミッドナイトスワン』は、LGBTQ+を主題にしたヒューマンドラマでありながら、母性や孤独、そして希望の継承までを静かに描き出す作品です。本記事では、基本情報から物語のあらすじ、観客の心に深く刻まれるラストの演出までを丁寧に読み解いていきます。

特に注目したいのは、物語の鍵となる伏線演出の巧妙さで、登場人物の心情を小道具や色彩で示す手法は、主人公・凪沙の感情を語らずして伝える力を持っている。また、悲劇的な役割を担う少女・りんの存在が、一果との対比を通して“生きる選択”の重さを浮かび上がらせていく点も注目。

映画版と小説版では結末が大きく異なり、特にオムツに血がにじむ衝撃の描写や、曖昧に描かれる死因は、観る者に静かな問いを突きつける。そこに込められた意味を深く掘り下げることで、単なる悲劇ではない“愛の完成”としての死が見えてくる。

さらに、タイトルである『ミッドナイトスワン』の深い解釈や、劇中に登場するバレエ『白鳥の湖』との関係性にも触れ、物語全体に通底する“浄化と継承”という構造的美しさを紐解いていくので是非最後までご覧ください!

『ミッドナイトスワン』ネタバレ考察|伏線・ラストを徹底解説

チェックリスト

-

『ミッドナイトスワン』はトランス女性と少女の交流を通じて“母性”と“家族”を描いたLGBTQ+ヒューマンドラマ

-

草彅剛の演技が高評価を受け、日本アカデミー賞で作品賞・主演男優賞を受賞

-

ラストでは凪沙の死と、一果への想いの継承が描かれ、希望と別れが交差する演出が印象的

-

映像表現や小道具・色彩による伏線演出が物語の感情を視覚的に語っている

-

バレエ仲間の“りん”の存在が、一果との対比によって“生きる選択”の重みを強調

-

映画と原作小説ではラスト描写や補完エピソードに違いがあり、両方を知ることで理解が深まる

『ミッドナイトスワン』の基本情報をわかりやすく解説

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | ミッドナイトスワン |

| 原作 | オリジナル脚本(内田英治) |

| 公開年 | 2020年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 124分 |

| ジャンル | ヒューマンドラマ/LGBTQ+ |

| 監督 | 内田英治 |

| 主演 | 草彅剛 |

作品概要と公開時期

『ミッドナイトスワン』は、2020年9月25日に公開された日本映画です。主演を務めたのは元SMAPの草彅剛さんで、脚本・監督は内田英治監督。ジャンルはヒューマンドラマに分類され、LGBTQ+、家庭崩壊、母性、貧困といった社会的テーマを描いた骨太な物語が特徴です。

内田監督のオリジナル脚本による本作は、リアルな描写と心を揺さぶる展開が話題となり、上映前から高い注目を集めていました。

主な受賞歴と注目の実績

この映画は、第44回日本アカデミー賞にて最優秀作品賞と最優秀主演男優賞(草彅剛)の二冠を達成。特に草彅さんの演技は、「女性として生きる苦悩と希望」を丁寧に表現し、多くの評価を得ました。

また、読者投票で選ばれる報知映画賞でも話題となり、独立系の配給会社キノフィルムズによる作品でありながら、大手作品に並ぶほどの実力を示しました。

ストーリーの軸と表現技法

本作では、トランスジェンダーの凪沙が、親から育児放棄された少女・一果と出会い、やがて母性に目覚めていく姿が描かれます。「母になる」という選択を描くトランスジェンダーの物語は、日本映画では珍しく、深い社会的問いを投げかけています。

加えて、一果の成長を通じて描かれるバレエの演出や、繊細なカメラワーク、象徴的な小道具の使い方など、芸術的な側面でも評価されています。

キャストと演技の魅力

- 草彅剛(凪沙役):トランス女性の内面を繊細に表現し、「主演女優賞でも良い」とまで言われたほどの名演技。

- 服部樹咲(一果役):オーディションで抜擢された新人で、実際のバレエ経験を活かしながら自然体の演技を披露。

- 水川あさみ(早織役):一果の実母を演じ、無責任ながらどこか憎みきれない母親像を表現しています。

観る際の注意点と作品の魅力

映画には、風俗描写や性別適合手術のリアルな描写、ネグレクトの現実など、センシティブな場面が登場します。一方で、こうした題材を通して「家族とは何か」「人を思うとはどういうことか」を深く考えさせてくれる映画でもあります。

特に、感動だけで終わらせない“問いかけ型”のストーリーは、見る人それぞれの立場や経験によって受け取り方が変わる作品です。

『ミッドナイトスワン』は、単なるLGBTQ映画ではありません。

誰かを想い、何者かになろうとする人間の普遍的な痛みと希望を描いた、まさに“体験する映画”と言えるでしょう。

バレエと母性が織りなす『ミッドナイトスワン』のあらすじ

孤独な二人が出会う物語の始まり

『ミッドナイトスワン』は、東京・新宿を舞台に、孤独を抱えた二人の人物が心を通わせていく姿を描いたヒューマンドラマです。

主人公の凪沙(草彅剛)はトランスジェンダー女性で、ニューハーフショークラブ「スイートピー」で働きながら、性別適合手術を目指して貯金をしています。社会の片隅で静かに生きていた凪沙の元に、親戚の娘である一果(服部樹咲)が突然預けられることから、物語は動き始めます。

一果は、実母・早織(水川あさみ)からネグレクトを受けて育った中学生。最初は凪沙に対して心を閉ざしていた彼女ですが、共同生活の中で少しずつ感情を開いていきます。

凪沙の心の変化と「母になる」という決意

当初は「子どもが嫌い」と口にしていた凪沙でしたが、一果が持つバレエへの情熱と才能に触れる中で、彼女を支えたい、見守りたいという気持ちが芽生えていきます。

やがて凪沙は「母になりたい」と強く願うようになり、自らの性別や過去の苦しみにとらわれず、「母としての愛」に生きることを決意します。この心の変化は、凪沙にとって人生の再出発とも言える瞬間でした。

一果の成長と自分自身の再生

一方の一果も、凪沙との暮らしの中で“居場所”と“夢”を見つけていく少女です。最初は感情を押し殺し、無表情だった彼女が、バレエを通して笑顔を取り戻し、自分の想いを表現できるようになる姿は、多くの人の心に残ります。

特に、凪沙との日常――食卓を囲む時間や、初めて「お母さん」と呼ぶシーンなどは、血縁ではない深い絆が育まれていく過程を象徴的に描いています。

登場人物が映す複雑な親子関係

実母である早織は、自分勝手で無責任な人物として描かれますが、単なる悪役ではありません。物語は一果にとっての“親”とは何かを多面的に描くことで、「親らしさ」とは何かを私たちに問いかけます。

また、バレエ仲間のりんは、母の期待を一身に背負わされてきた少女。彼女の破綻と最期は、一果との対比として深い印象を残します。

バレエが象徴するもの

劇中のバレエは、ただの芸術ではなく、自由・変身・魂の継承といった意味を持つ重要なモチーフです。とくに、一果が『白鳥の湖』を踊る場面は、凪沙の想いを受け継ぎ、自分の道を歩き出す決意の象徴として強く印象づけられます。

『ミッドナイトスワン』は、ただ泣けるだけの映画ではありません。

差別や孤独のなかで必死に人を愛そうとした人々の物語は、観る人自身の心の奥にある“家族のかたち”をそっと問い直してきます。

ラストに込められた“死”と“継承”の構造

凪沙がたどり着いた「母」としての最終地点

映画『ミッドナイトスワン』のラストシーンでは、凪沙が衰弱しきった身体で一果と共に海辺を訪れます。視力をほとんど失い、寝たきりに近い状態になっても、凪沙が望んだのは「一果にもう一度会うこと」でした。この静かな海辺の場面は、単なる別れではありません。

ここで描かれているのは、凪沙がようやく“母”としての自分を受け入れ、役割をまっとうする瞬間です。

「キレイ…」という凪沙の言葉は、目に見える風景というよりも、一果の成長や存在そのものを心で感じ取っている証。たとえ目が見えなくても、彼女にとってそれは人生のすべてが報われる情景だったと受け取ることができます。

一果が受け継いだ“命のバトン”

凪沙の死は、確かに悲劇です。しかしその一方で、一果の未来への飛翔が同時に描かれます。凪沙の魂を受け継いだように、一果はバレエの舞台で堂々と踊る姿を見せます。

このとき彼女は、かつて凪沙が身につけていたようなコートとヒールをまとい、力強く歩いていく姿が映し出されます。

この演出は、「母の死=終わり」ではなく、「死=命の継承」であることを強く印象づけています。バレエを諦めざるを得なかった凪沙の夢は、一果という存在を通して形を変えて実現されていくのです。

映画の終幕が観客に与える“静かな問い”

ラストで流れるピアノの旋律「Midnight Swan」は、劇中で語られなかった凪沙の心を優しく代弁するように響きます。演出はあくまで抑制されており、感情を直接的に押しつけることはありません。

だからこそ、観客はそれぞれの立場で、自分自身の感情と向き合うことになるのです。

視覚的な情報よりも、“余白”や“沈黙”が感情を語るこのラストは、映画を観終えた後も心に深く残ります。物語は終わっても、その先を想像させる構造になっており、まさに「人生の続き」を感じさせる終幕だといえるでしょう。

このように『ミッドナイトスワン』のラストは、死と希望を対比ではなく連動して描き出すことで、「愛の継承」と「母性の昇華」を見事に表現しています。物語の最後に訪れる静けさと余韻は、誰にとっても忘れがたい問いと感動を残してくれるはずです。

視覚で語る『ミッドナイトスワン』の伏線演出

映像の隅々に仕込まれた“心の伏線”

『ミッドナイトスワン』は、物語そのものだけでなく、視覚的な演出を通じて登場人物の心情や関係性を静かに語る作品です。とくに、瓶貯金、水槽、色彩の使い分けといった要素は、セリフ以上に登場人物の感情や変化を伝えてくれます。

何気ない日常の中に配置されたこれらの要素が、物語の後半で意味を持ち始める構成は、繰り返し観ることで新たな発見がある映画とも言えるでしょう。

瓶貯金が示す“女性としての自己実現”

凪沙の部屋に置かれた瓶は、性別適合手術のための貯金を象徴する小道具です。序盤では無言のまま登場しますが、何度も画面に映ることで、「この瓶=凪沙の願い」であることが観客に刷り込まれていきます。

そして、物語中盤、一果のバレエのために働き詰めになりながらも、最終的に瓶を空にする場面では、「母として生きたい」という強い決意が、女性としての願いと重なって実現に向かう瞬間を感じさせます。

水槽の変化が示す凪沙の心の揺れ

凪沙の部屋に置かれた水槽もまた、心の状態を反映する鏡のような存在です。初期には美しく管理され、金魚が泳ぐ命の象徴でしたが、一果を失い、凪沙が心を閉ざすとともに、水槽は藻で覆われ、やがて命の気配すら消えてしまいます。

この変化は、凪沙が感じる喪失や孤独、そして希望を失っていく過程を言葉にせず視覚で伝える秀逸な演出です。

色彩のコントラストが描く“母のかたち”

色使いの対比も、本作を象徴的に語る重要な要素です。一果の実母・早織は一貫して水色の服を身に着け、形式的な“血の母”として描かれます。対して、凪沙は赤やキャメルといった暖色系を身につけ、心で一果を育てた“本当の母親”の立場を強調しています。

そして、ラストシーン。一果が赤いヒールとトレンチコートで街を歩く姿は、凪沙の“色”を引き継いだ存在であることを象徴しており、母の愛が確かに継承された瞬間として強い印象を残します。

このように『ミッドナイトスワン』では、物語の鍵を小道具と色彩が静かに語っているのです。セリフに頼らず、「見せる」ことで感情を伝える映像美が、この作品の深さを作り出している最大の魅力とも言えるでしょう。

りんが象徴する“もう一つの選択肢”

表情を閉ざした少女・りんの存在

『ミッドナイトスワン』に登場するバレエ仲間・りんは、一果と同じ教室に通いながらも、まったく異なる空気を纏った少女です。感情を表に出すことがなく、周囲と距離を置いている彼女は、観客からも“心の内が見えにくい存在”として映ります。

その無表情さは、単なる性格ではなく、長年にわたって自分の意志を押し殺して生きてきた結果であり、彼女の苦しさそのものが表れた演出といえるでしょう。

他人の夢を背負わされた人生

りんの家庭環境は、母親の未練に強く影響されています。部屋にはバレエのトロフィーや母の若かりし頃の写真が飾られており、りんは“母の夢の代行者”として育てられてきたことが示唆されます。

自らの意志で踊っていた一果とは対照的に、りんは最初から「誰かのため」にしか生きておらず、自分という存在が空洞化していたのです。

バレエを失った瞬間、支えが消える

そんなりんが怪我で踊れなくなったとき、彼女のすべてが崩れてしまいます。母親の「バレエを取ったらこの子には何も残らない」という言葉が象徴的に語られるように、りんはバレエによって繋ぎ止められていた自己の輪郭を完全に失ってしまったのです。

やがてりんは、誰にも告げることなく姿を消し、自死を示唆する形で物語から退場します。この静かな“消失”は、愛されなかった者が行き場を失い、社会から消えていく姿を無言で突きつけてきます。

一果との対比で際立つ“生きる選択”

りんの死が描かれるのは、一果が実母のもとを離れ、凪沙のもとへ戻る直前の出来事です。これは明らかに、生を選んだ一果と、命を降りたりんという対照的な選択が意図的に並べられた演出です。

凪沙という存在に出会い、無償の愛を知った一果は、自分自身のために生きるという選択肢を得ました。一方、誰にも真に肯定されなかったりんは、自らの終わりを「唯一の自由」として受け入れざるを得なかったのかもしれません。

描かれなかった“死”が語るもの

りんの死は明確には描写されません。しかしそれは、社会が見落としがちな存在の象徴として、あえて“描かれなかった”とも解釈できます。

彼女の選択は、作品全体に流れる「孤独と再生」というテーマの裏側にある、“つながれなかった者”の叫びであり、観る者に静かな問いを投げかけているのです。

りんの死は脇役の物語ではありません。

それは、「誰にも必要とされないことが、どれほど命を蝕むか」を象徴する、もう一つの未来。

一果の希望が光る一方で、りんの存在はその光の影として、作品に深い陰影と現実の重みを与えているのです。

映画と小説で異なる『ミッドナイトスワン』の違いとは?

ラストの演出がもたらす印象の違い

『ミッドナイトスワン』は、映画と原作小説で物語の骨格は共通しながらも、ラストの描写に大きな違いがあります。

映画版では、一果がバレエの舞台で踊る姿がラストシーンとして描かれます。これは、凪沙の想いを受け継ぎながら彼女が未来へと踏み出す姿を象徴し、希望に満ちたエンディングとして印象づけられています。

一方、小説では、凪沙の死後、一果が海に向かって進んでいくという描写で物語が終わります。白鳥が飛び立つような幻影が現れる中で、一果の足が止まり、読者の想像に委ねる形で幕を閉じるのです。この曖昧な結末は、「一果も死を選んだのでは」という解釈を含み、読後感としてはより重く、余韻を引きずる構造になっています。

小説だからこそ描けた補完要素

原作小説には、映画では描き切れなかった補完エピソードがいくつも盛り込まれています。その違いは、単に情報量の差ではなく、キャラクターの深層心理やその後の人生を想像するための重要な手がかりでもあります。

瑞貴というキャラクターの“その後”

映画では凪沙の親友・瑞貴はサポート役として登場しますが、原作では彼の学歴や将来が深く掘り下げられています。理工系の国立大出身で、のちに区議会議員を目指すようになり、「生きやすい社会を作りたい」という意思を行動に移していく姿が描かれています。

監督によると、政治家となった瑞貴のシーンは映画でも撮影されていたものの、構成上カットされたとのことです。

一果のその後と“りん”の存在

映画では触れられなかった部分として、原作では一果がりんの墓参りをする描写があります。りんの死を受け止め、乗り越えようとする姿は、彼女の精神的成長を強く印象づける重要な場面です。

また、りんという存在自体も、小説では「バレエを生きる術としてしか持たなかった少女」としてより明確に悲劇性が描かれます。

凪沙の恋と転落、社会の現実

小説には、凪沙が倉庫の仕事で出会った男性に淡い恋心を抱く場面も登場します。恋は実らないものの、「母」としてではなく「女性」として誰かを想う凪沙の一面が描かれ、彼女の人間らしさがより伝わってきます。

さらに、術後にホームレス状態になり、瑞貴の支援を受けて生活保護を受けるまでの過程も詳述。社会制度と当事者の距離感について、読者にリアルな問題提起をしています。

内面描写の深さがもたらす視点の違い

映画は映像と演技によって感情を“感じさせる”作品ですが、小説では凪沙や一果の心の声が具体的に描かれており、心理的距離がぐっと縮まる構成になっています。

母性への葛藤、愛情の形、性とアイデンティティの狭間で揺れる苦しみ…。そうした感情が一文一文に詰まっており、読者がより能動的に想像を働かせる余地が残されています。

映画は視覚と音楽で情感を伝える体験型の作品として、強い余韻を残します。一方、小説は描かれなかった背景や心理描写を補い、より深い理解と解釈の余地を与える作品です。両方を体験することで、『ミッドナイトスワン』という物語の持つ奥行きは、より立体的に見えてくるでしょう。

『ミッドナイトスワン』ネタバレ考察|オムツに血・死因・タイトルの意味を徹底解説

チェックリスト

-

オムツに血の描写は凪沙の死期を象徴する“静かな崩壊”であり、心の喪失と連動している

-

術後ケアを怠ったのではなく、生きる意味(=一果)が消えたことで希望も失われた

-

出血や衰弱は、母であろうとした凪沙の“愛の限界”を視覚化した演出

-

死因は明示されず、孤独や社会的支援の欠如による“象徴的な孤独死”と解釈される

-

『白鳥の湖』との構造的類似が物語に重層的な意味を与えている

-

タイトル「ミッドナイトスワン」は夜にしか輝けなかった命と、その継承を象徴している

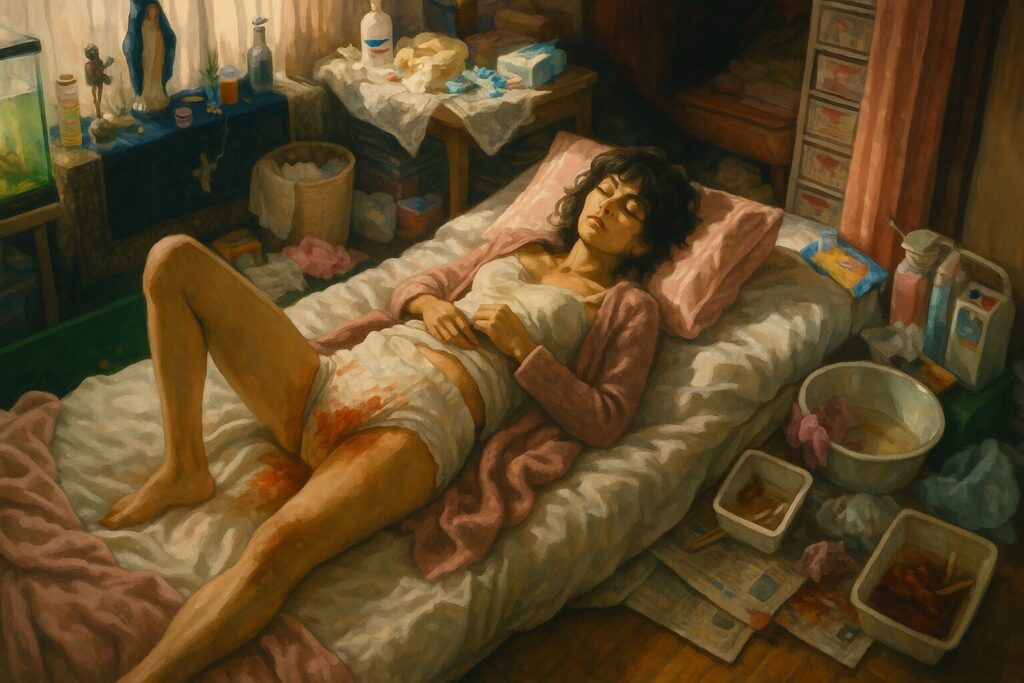

オムツに血…衝撃の描写の意味を読み解く

出血は“死の瞬間”ではなく“崩れていく過程”

映画『ミッドナイトスワン』の終盤、一果が凪沙の部屋を訪ねたとき、目にしたのはオムツににじんだ血と、衰弱しきった凪沙の姿でした。この描写は多くの観客に衝撃を与え、「なぜそこまで悲惨に?」とSNSでも議論を呼びました。

ただし、このシーンは単なる“ショッキングな演出”ではなく、凪沙の命がゆっくりと終わりに向かっていく“過程”を象徴する映像表現です。彼女が母としての使命を果たしたあと、静かに抜け殻のようになっていく――その象徴が、血のにじむオムツだったのです。

心が壊れたとき、身体も静かに壊れていく

凪沙はトランスジェンダー女性として、性別適合手術(SRS)をタイで受けたと示唆されます。金銭的に余裕のない中で受けた手術は、術後のケアが不十分で、感染や壊死といった合併症に発展してしまったと考えられます。

ただ、より重要なのは、この肉体の崩壊が“精神の崩壊”と深くリンクしている点です。一果を突然失い、「母としての存在意義」を失った凪沙は、生きる力をなくしてしまいます。食事もせず、誰とも話さず、術後の傷の手当ても放棄する――これは心が壊れた結果、体も自然と壊れていったという寓意的な表現です。

なぜ“あえて美しく描かれなかった”のか

多くの作品では、「死」はしばしば美化され、静かで清らかなイメージとして描かれがちです。しかし『ミッドナイトスワン』では、血や膿がにじむオムツという“あまりに現実的なイメージ”を通じて、凪沙の生き様の“重み”を観客に突きつけました。

監督・内田英治氏は、インタビューで「見た目の汚さではなく、彼女が何を背負ってきたのかを伝えるために必要だった」と語っています。この表現は、観客に“かわいそう”と思わせるのではなく、「なぜここまで彼女は傷ついたのか?」と考えさせる力を持つ演出なのです。

出血=痛みの可視化であり、語り得ない絶望の象徴

凪沙のオムツににじむ血は、単なる医療的な症状ではありません。

それは、母であろうとした人間が希望を奪われ、生きる意味を喪失したとき、どう壊れていくのかを物語る“可視化された絶望”です。

観客の心に焼きついたこの描写は、単なるトラウマではなく、彼女の愛と犠牲のリアリティを強く突き刺す象徴的なラストの核として機能しています。決して外せない、大切な“痛み”なのです。

「術後ケアをサボった」凪沙の本当の理由

“サボった”という言葉の裏にある諦め

凪沙は物語終盤、一果に対してこう語ります。

「女になったはいいけど、サボったらこんなになっちゃった」。

この台詞は一見、軽口や自己責任のようにも聞こえますが、その内実はまったく異なります。

ここでの「サボった」とは、医療的な怠慢ではなく、生きる気力そのものを手放したことへの自己表現なのです。

凪沙は術後、本来必要とされる洗浄・抗生物質の服用・通院などのアフターケアを一切行わず、結果的に壊死・出血・視力障害といった深刻な後遺症に苦しむようになります。

しかし、小説版ではその行動の背景に、「心の崩壊」が明確に描かれています。

一果の存在がすべてだった

凪沙が性別適合手術を決断したのは、単に“女性として生きたい”という願望からではありません。

「母として一果を育てたい」「娘に胸を張れる存在でありたい」――それが彼女の原動力でした。

一果のバレエにかけるまっすぐな情熱、凪沙に向ける無垢なまなざし。

そうした一瞬一瞬が、凪沙に“人として生きる意味”を与え、心の底から誰かを愛する喜びを教えてくれたのです。

一果は凪沙にとって「生きるための希望」であり、「母性という新たな自分のかたち」でした。

法律と現実が壊した“母と娘”

しかし、中盤でその関係は一方的に引き裂かれます。

家庭裁判所の決定によって、一果は実母・早織のもとへ戻され、凪沙は“母”としての立場を法的に否定された存在となります。

この強制的な別離は、凪沙にとって単なる孤独の再来ではなく、

「母として生きる人生」そのものを根底から否定された瞬間でした。

それ以降、凪沙は部屋に閉じこもり、食事もせず、アフターケアにも手を付けず、ただじっと時間を潰すように生きるだけの毎日となっていきます。

この無気力な行動は、一果を失ったことで“ケアする意味”自体が消えてしまったことの証明です。

ケアを怠ったのではなく、「理由」が消えた

術後のケアは痛みも伴い、時間もかかり、孤独との闘いでもあります。

それでも人がそれを継続できるのは、「未来」や「誰かのため」があるからです。

凪沙の場合、それは間違いなく“一果の存在”でした。

しかし、希望だったはずのその存在が奪われたとき、凪沙は治療する意志、人生を続ける気力、そして未来そのものを同時に失ったのです。

このように見ると、彼女がアフターケアを放棄したのは、決して「怠惰」や「無知」ではなく、“生きる目的が断ち切られた者の自然な行動”であったと理解できます。

凪沙の死は敗北ではない

最期、凪沙は再び一果と再会します。

オムツに滲む血の描写は、その死がただの医療的失敗ではなく、愛の喪失がもたらした静かな終焉であることを物語っています。

しかしその直後、一果はバレエを踊ります。

凪沙の見えないはずの目が、一果を見つめ、「キレイ」と呟く――

それは、母としての人生を全うした者だけが手に入れる“完成”の瞬間です。

総括:出血も放棄も“母性のかたち”

凪沙の肉体的な衰え、出血、視力の喪失――それらは単なる病理ではありません。

「母になる」という夢を叶えかけ、そして失った人間が、自らを消していく過程そのものなのです。

そして最後、一果にもう一度出会えたことで、凪沙はようやく人生を肯定され、安らぎの中で旅立ちます。

だからこそ、「サボった」のではなく、「すべてを捧げて母であろうとした」――それが凪沙の真実だったとも考えられます。

一果と一緒に凪沙が喪失したもの

一果は凪沙にとって“生きがい”だった

物語の冒頭、凪沙と一果の関係はぎこちなく、距離がありました。

凪沙は「子ども嫌い」と明言し、一果もまた心を閉ざしたまま凪沙のもとへやってきます。

最初は“他人同士”のようだった二人ですが、バレエを通じたふれあいや日々の積み重ねによって、徐々に心を通わせていきます。

そして凪沙の心に大きな変化が訪れます。

それは一果がバレエの才能を輝かせる姿を見たときでした。

凪沙は「母になりたい」と強く願い、一果に“お母さんと呼ばれる”ことに戸惑いながらも喜びを覚えます。

この瞬間から、凪沙にとって“一果の母であること”が、自分の存在意義の中心となったのです。

ハニージンジャーソテーを作って一緒に食卓を囲むシーンや、一果のためにヒールとコートを選ぶ描写には、

血縁を超えた家族としての関係が芽生えたことが象徴的に描かれています。

一果を失った凪沙は「自分が女である理由」を失った

凪沙にとっての「女性であること」とは、単に性別を変えることではなく、母親になるための手段でした。

だからこそ、性別適合手術という大きな決断を下したのです。

しかし、家庭裁判所の決定によって、一果は実母のもとへ戻されてしまいます。

このとき凪沙は、一果とともに“母である自分”も奪われたと感じたのです。

それは単なる寂しさではありません。

自分という存在が初めて認められたはずの人生の基盤が、根こそぎ崩れ去った喪失でした。

一果がいたからこそ、凪沙は女性として、そして人間として、自分の存在に意味を感じていた。

それを失った今、凪沙にはもはや「女性である理由」「手術後の体を守る理由」が存在しなくなってしまったのです。

術後ケアをしなかったのではなく、“する理由”が消えた

術後の体には、抗生剤の服用、洗浄、定期検診などのアフターケアが必須です。

しかし、凪沙はそれを「サボった」と淡々と語ります。

この言葉は、表面的には怠慢のように聞こえるかもしれませんが、実際には“もう守るべきものがない”という心の崩壊の現れです。

部屋に閉じこもり、食事も取らず、身体を労わることもやめた凪沙の姿は、

「母になること」を失った人間が、徐々に自らを消していく過程にほかなりません。

“女であろうとする理由”が失われたことで、ケアも治療も、すべて無意味なものに変わってしまったのです。

最後の再会と、母としての最期

終盤、再び凪沙は一果と再会します。

舞台で踊る一果の姿を見つめ、彼女は静かに「キレイ…」とつぶやきます。

その言葉には、誇りと喜び、そして母としての達成感がすべて込められていました。

このラストは、自らを消すように命を削ってきた凪沙が、再び“一果の母”として存在できた最終場面でもあります。

ケアをせずに弱り、出血し、視力を失っても、彼女はこの一瞬のために生き延びたのです。

総括:凪沙はケアを怠ったのではない。「女である理由」を失ったのだ。

凪沙にとって「女性であること」「手術後の体を守ること」は、

“一果の母として生きる”という願いに支えられていた行為でした。

その一果を奪われたとき、凪沙に残されたのは空っぽの体と、崩れた心だけでした。

アフターケアをしなかったのではなく、する理由が消えてしまったのです。

『ミッドナイトスワン』が描いたのは、ただの肉体的変化ではなく、

愛する者を失うことで崩れていく心と存在の根幹――

だからこそ、凪沙の死は「悲劇」ではなく、「愛を生き切った者の穏やかな最期」だったといえるでしょう。

凪沙の死因は“手術”だけではない

映画では明かされない「直接的な死因」

『ミッドナイトスワン』の終盤、凪沙はオムツに血をにじませ、ほぼ視力を失った状態でベッドに横たわっています。しかし、物語の中で彼女の死因が明確に語られることはありません。

観客は、性別適合手術(SRS)後の体調悪化や、出血、衰弱した姿から「術後の合併症による死」だと推測することになります。しかし、この“明言しない構造”自体が、映画的な演出の意図とも言えるのです。

小説では現実的な経緯が描かれる

一方、原作小説では凪沙の身体の状態についてより具体的に描かれています。

・タイで格安の手術を受ける

・術後に十分なケアを受けられず感染症を起こす

・生活が困窮し、栄養失調と視力障害に至る

これらは、日本におけるトランスジェンダー医療の制度的課題や、術後支援の乏しさへの批判を含む現実的な描写です。

身体の崩壊=心の崩壊を映す“比喩的表現”

映画では、このような医療的経過を詳しく説明せず、むしろ象徴的な表現に重点が置かれています。

凪沙が一果と引き離された後、術後ケアを放棄し、何も食べず、誰とも関わろうとしない状態に陥ります。

これは、単に体が弱ったというよりも、一果を失ったことで“生きる理由”が失われたことの視覚的表現です。

オムツににじむ血、沈黙したままの凪沙の姿は、「心が死に、それが肉体を侵した結果」として描かれているのです。

医学的リアリズムとのズレは意図的な演出

現実的に、性別適合手術後に感染を放置して衰弱・失明・死に至るケースは稀です。多くはケアによって回避可能な問題です。しかし映画では、この医学的整合性よりも、感情と象徴によって物語を深めることが重視されました。

監督・内田英治氏も「この描写は彼女の痛みや孤独を体現するもの」だと語っており、物語の核は“なぜ彼女がここまで壊れてしまったのか”を観客に考えさせることにあります。

社会的孤立がもたらした“もう一つの死因”

凪沙が抱えていたのは医療リスクだけではありません。

彼女は制度からも社会からも支援されず、誰にも助けを求められない状況に置かれていました。術後、生活保護や医療支援につながることもなく、完全な孤立の中で命を削っていったのです。

つまり、凪沙の死因は「手術の失敗」ではなく、愛を失い、社会にも拒まれた結果としての“孤独死”だったと解釈できます。

総括:凪沙の死は「悲劇」ではなく「愛の終着点」

凪沙の死は、決して“医療ミス”や“悲劇的な事故”ではありません。

それは、母としての愛を失った者が、自分の役目を終え、静かに消えていく過程です。

そして、映画が選んだのは、清らかで美しい死ではなく、苦しみと喪失を伴う現実的な最期。だからこそ、観客の心に深く残ります。

『白鳥の湖』に重ねる物語の構造美

『白鳥の湖』と『ミッドナイトスワン』の共通点

バレエ『白鳥の湖』は、魔女の呪いで白鳥に姿を変えられたオデット姫と、彼女を救おうとするジークフリート王子の悲恋を描いた作品です。愛ゆえに結ばれぬ運命、自己犠牲、そして浄化というテーマが根底に流れています。

一方、『ミッドナイトスワン』においても、凪沙=白鳥、そして一果=王子と捉える視点で物語を読み解くことができます。

凪沙=オデットとしての存在

凪沙は、社会の偏見や制度の狭間で、女性として生きることに苦しみながらも、自分を偽らず、愛の形を貫く存在です。

彼女の“白鳥”としての生き様は、誰にも理解されず、夜の世界で羽ばたきながらも純粋さを失わなかったオデット姫そのもの。

また、凪沙は自らの幸福ではなく、一果の未来を最優先に考え、最終的には彼女のために命をすり減らします。その姿は、愛する人を自由にするために自ら犠牲になる白鳥のように映ります。

一果=王子としての葛藤と決断

一果もまた、家庭や社会からの愛に飢えていた存在です。凪沙と出会い、はじめて「愛されること」「支えられること」を知り、心が変化していきます。

『白鳥の湖』のジークフリート王子が、オデットに出会って運命を変えるように、一果も凪沙との出会いによって“自分の人生を生きる”力を得るのです。

凪沙を失ったあとも一果が踊り続ける姿は、王子が“白鳥の魂”を受け継ぎ、生きる選択をしたように見えます。

結末に込められた“浄化と継承”

『白鳥の湖』の物語は悲劇的な結末で知られていますが、そこには「死によって愛が昇華される」という美しさがあります。

『ミッドナイトスワン』もまた、凪沙の死という喪失が、一果の自由と飛翔を導いたという構造になっており、愛のかたちの完成=別れによる再生が描かれています。

このように、両作の構造は驚くほど類似しており、『白鳥の湖』を知っている観客ほど、より深く本作の美しさに気づける仕掛けになっています。

“ミッドナイトスワン”というタイトルの深い意味を考察

タイトルに込められた多層的な意味

「ミッドナイトスワン(真夜中の白鳥)」というタイトルは、直訳すると幻想的で美しい響きがあります。しかし、これは単なる“白鳥の詩的なイメージ”ではなく、物語全体の構造と登場人物の内面を象徴する言葉として機能しています。

真夜中=社会の片隅、スワン=人知れぬ美しさ

“真夜中”は、本作の舞台である新宿・夜の街を象徴する時間帯であり、社会の表舞台からこぼれ落ちた存在たちが生きる世界です。凪沙もその中で、光の届かない場所でひっそりと、しかし確かに自分の人生を生きていました。

一方で、“スワン”はバレエの象徴であり、優雅で美しくも、決して力強さを失わない存在。つまり「ミッドナイトスワン」とは、暗闇の中でしか羽ばたけなかった白鳥=凪沙の生き様そのものを指しているのです。

スワン=凪沙、“夜にしか輝けなかった命”

凪沙は昼の世界(=社会の主流)では理解されず、夜の世界でしか居場所を持てませんでした。しかし、その夜こそが彼女の“舞台”であり、一果と出会ってからは、彼女の中で確かに「愛」が羽ばたいていたのです。

そして、自分の命が尽きようとするそのときまで、一果の未来のために生き抜いた――その姿は、真夜中に美しく舞い、そして静かに消えていったスワンのようでした。

タイトルが示すもう一つの視点:受け継がれる白鳥

スワンとは、凪沙だけを意味する言葉ではありません。

最終的に一果が“白鳥”を踊る存在になることで、凪沙の魂と想いが彼女に受け継がれていく構造になっています。

つまり、ミッドナイトスワンとは、夜の中で生まれ、誰かの心に灯をともす“存在の継承”を描いたタイトルでもあるのです。

このように『ミッドナイトスワン』という題名には、社会的立場・個人の生き様・愛の継承・芸術表現といった多層的な意味が込められており、物語を深く理解するうえで欠かせない鍵となっています。

【ミッドナイトスワン】ネタバレ考察|“オムツ”に滲む“血”が語る愛と喪失の象徴とは

- オムツに滲む血は凪沙の命が尽きゆく過程を視覚化した演出

- 出血は単なる医療描写ではなく心の崩壊と連動した象徴表現

- 血の描写は“美しい死”ではなくリアルな痛みを描くための選択

- 凪沙の死因は明確に描かれず、観客の解釈に委ねる構造

- 小説では手術後の感染や視力喪失など現実的要因が描かれる

- 一果を失ったことで凪沙は術後ケアを放棄するようになった

- 「サボった」という台詞は自己放棄の裏返しとして機能する

- 出血と衰弱は“生きる力の喪失”を肉体に反映した比喩表現

- オムツという日常的アイテムが死のリアルを強く印象づける

- 視力の喪失は“未来を見失った母”としての凪沙の状態を象徴

- 手術の目的は“女性になる”ためではなく“一果の母になる”ことだった

- 凪沙の死は敗北ではなく“母として生き切った人生の終着点”

- ラストの血の描写は観客に“なぜこの結末に至ったか”を問いかける

- 医学的な整合性よりも感情的リアリティが重視された構成

- 血と出血は“語られなかった絶望”を可視化する演出の核心