映画『花まんま』は、朱川湊人の短編小説を原作に、物語を大きく広げた感動作です。

この記事では、作品の基本情報から物語のあらすじ、主要登場人物や心をつかむ見どころ、そして物語が描く深いテーマまでを順を追って紹介していきます。さらに、ネタバレを含む結末に向けたあらすじや胸を打つラストシーンの描写、タイトルの意味に込められた象徴性にも踏み込む。加えて、映画と原作の違いに焦点を当て、オリジナル要素が物語に与えた影響や演出の妙を解説することで、鑑賞前後どちらの読者にも新たな発見を提供する構成となっておりますので最後までご覧ください。

映画『花まんま』をネタバレ無しで楽しむ魅力と見どころ解説

チェックリスト

-

『花まんま』は直木賞作家・朱川湊人の短編を基にした2025年公開の実写映画で、大阪下町と滋賀・彦根を舞台に家族の絆と再生を描く。

-

主人公は両親を亡くした兄・俊樹と妹・フミ子。4歳の冬、フミ子が“前世の記憶”を語り出したことから物語が動き出す。

-

兄妹は記憶を頼りに彦根を訪れ、亡き喜代美の家族とつながるきっかけを作る“花まんま”を届ける。

-

鈴木亮平、有村架純、鈴鹿央士ら関西出身キャストが多く、リアルな関西弁と日常感が作品の温もりを支える。

-

昭和レトロな町並み、町工場やお好み焼き屋「みよし」などの生活描写が、登場人物の感情や関係性を豊かに表現。

-

「家族の絆は過去ではなく今で結ばれる」というテーマを中心に、伏線としての“花まんま”が物語の感動を最高潮へ導く。

映画『花まんま』基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 花まんま |

| 公開年 | 2025年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 118分 |

| ジャンル | ヒューマンドラマ |

| 監督 | 前田哲 |

| 原作 | 花まんま:朱川湊人 |

| 主演 | 鈴木亮平/有村架純 |

作品データと概要

『花まんま』は、家族の再生と絆をテーマにした2025年公開の実写映画です。

2005年に第133回直木賞を受賞した朱川湊人さんの短編集『花まんま』収録の表題作を基に制作され、舞台は大阪の下町と滋賀・彦根。懐かしさと“少し不思議”な世界観を、現代の観客に響く形へとアップデートしています。

この作品は、泣ける人間ドラマや温かな下町情緒を好む方に向いており、昭和〜平成の空気感と現代的感性が自然に溶け合った作風です。

キャストと人物像

俳優陣の演技が、物語の感情曲線を力強く支えています。特に、兄やんの硬派で不器用な優しさや、妹の芯のある生き方が印象的です。関西出身の俳優も多く、ネイティブの関西弁がリアルな温度感を生み出しています。

- 加藤俊樹(兄やん):鈴木亮平

- 加藤フミ子(妹):有村架純

- 中沢太郎(フミ子の婚約者・動物行動学者):鈴鹿央士

- 繁田仁/房枝/宏一:酒向芳/キムラ緑子/六角精児

- 三好駒子/貞夫:ファーストサマーウイカ/オール阪神

- 山田社長:オール巨人

- 加藤恭平/加藤ゆうこ:板橋駿谷/安藤玉恵

ジャンルとトーン

ホラーではなく、“人を想い続ける物語”としての温度感が特徴です。

“前世の記憶”という設定は、恐怖よりも家族のつながりを紡ぐ装置として機能します。映像や会話には関西らしい柔らかさがあり、笑いと涙が自然に行き来します。

より楽しむためのヒント

予告や宣伝で語られる“妹が抱える秘密”はあくまで物語の入口です。細部の真相は本編でじっくり描かれるため、鑑賞時には演技や仕草、小物など細やかな演出にも注目すると、後半の感動がより深まります。

また、原作を読んだ後に観る場合は、映画オリジナルの追加要素や時代背景の更新にも意識を向けると、新たな発見があります。

不思議で切ない兄妹のあらすじをネタバレ無しで

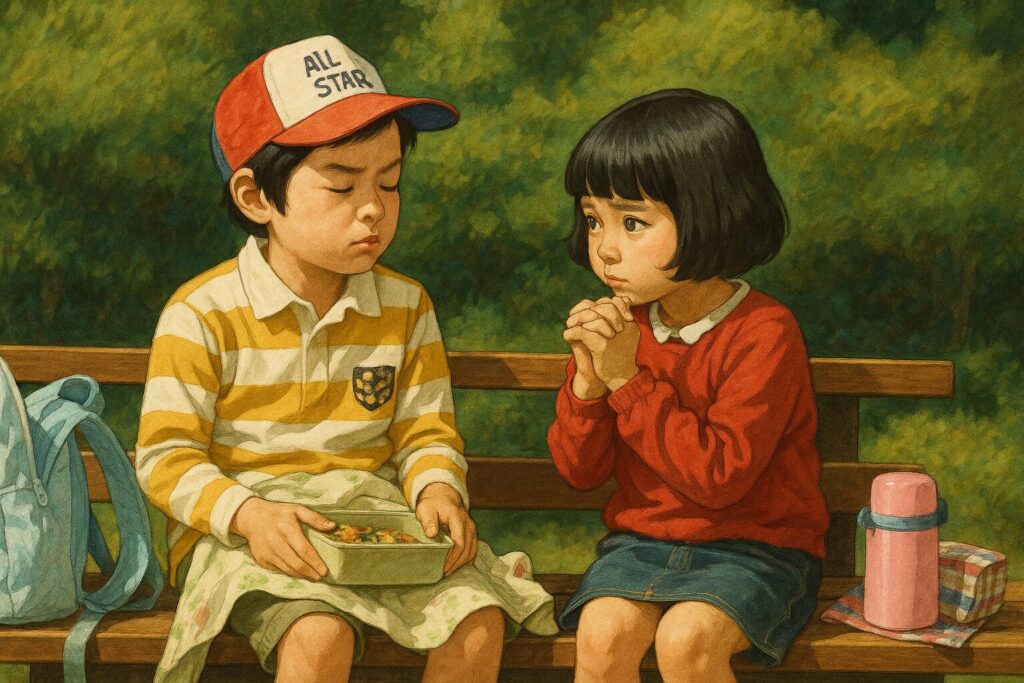

兄妹だけの暮らしと妹の異変

大阪の下町で育った加藤俊樹と妹のフミ子は、幼くして父を事故で失い、その後母も亡くして二人きりとなりました。兄やんの俊樹(鈴木亮平)は、亡き父と交わした「どんなことがあっても妹を守る」という約束を胸に、親代わりとして妹を懸命に支えてきます。

一方のフミ子(有村架純)は、外見や性格はごく普通の優しい少女です。しかし4歳の冬、高熱を出したのを境に様子が一変しました。ある日突然「自分は別の人間だった」と語り出し、さらに、習ったことのない漢字をすらすらと書き、「自分は繁田喜代美という女性の生まれ変わりだ」と言い出しました。

驚き戸惑う俊樹でしたが、フミ子の語る記憶はあまりに具体的で、無視できません。そこで兄妹は人知れず電車に乗り、フミ子(=喜代美)が“前に住んでいた”と話す滋賀県彦根へ向かうことにします。

記憶が導く彦根の出会い

彦根の町を歩く兄妹は、フミ子の記憶を頼りに路地や通りを巡ります。そしてついに、彼女が「お父ちゃん」と呼んだ白髪の老人――繁田仁(喜代美の父)を見つけました。仁は10年前、当時23歳だった娘・喜代美を通り魔事件で失い、深い悲しみに沈んでいます。娘が襲われた時、自分は呑気に昼食をとっていたと後悔し、それ以来まともに食事ができなく、最低限の栄養しか摂取していませんでした。

喜代美は勤務先で男に背中を刺されて命を落とし、フミ子の背中には同じ位置に水滴状の痣が残っていました。兄妹は仁に声をかけず、近くの公園で持参した弁当を食べますが、やせ細った仁の姿が頭から離れません。フミ子は食欲を失い、「約束を破ってでも何かしてあげたい」と心を決めます。

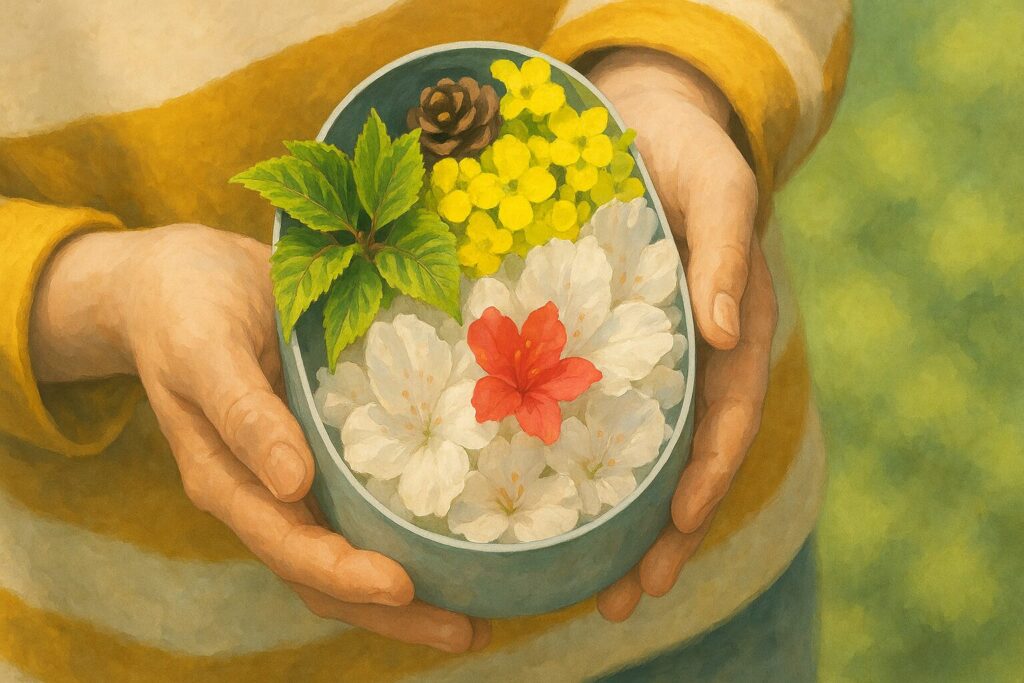

そこで彼女は空の弁当箱に、公園で摘んだ白いツツジを“ご飯”に、赤いツツジを“梅干し”に見立て、幼い遊びのような花のお弁当「花まんま」を作りました。そして俊樹に、「これをあの人に届けて」と託します。

半信半疑の俊樹は、ツツジで作られた小さな弁当を仁の家へ運びました。そこには喜代美の命日に集まった父・仁、姉・房枝、兄・宏一の姿があり、突然見知らぬ男が奇妙な弁当を持って現れたため怪訝な空気が流れます。

しかし箱を開けた仁は震えながら、「箸箱に木の枝が二本、ちゃんと長さを揃えて入れてあるがな……喜代美がいつもやってたヤツやで」と声を上げます。それは幼い喜代美が父と公園でままごとをしていた時、必ず作っていた“花まんま”そのものでした。

仁は木の枝を箸代わりに白いツツジをご飯のように口へ運ぶ仕草をし、娘からの「ご飯を食べて」という優しいメッセージを受け取ります。長年凍りついていた心は、静かに、しかし確かに解け始めていきました。

物語の軸にある“確かめたい想い”

この物語の推進力は、「確かめたい・伝えたい」という気持ちにあります。

フミ子の記憶が示す場所や人を訪ねる決断は、オカルト的な謎解きではなく、“いま”を生きる家族の在り方を問う旅として描かれます。兄やんの視点で進む物語は、誇りと迷いの間で揺れる心を丁寧に積み上げていきます。

主要登場人物とキャスト紹介

兄妹を中心に展開する濃密な人間ドラマ

映画『花まんま』は、たった二人で生きてきた兄妹の物語を軸に進みます。登場人物それぞれに温かさと切なさがあり、観客の心に深く残る構成です。主要キャストは関西出身者が多く、自然な関西弁が物語の空気感を支えています。

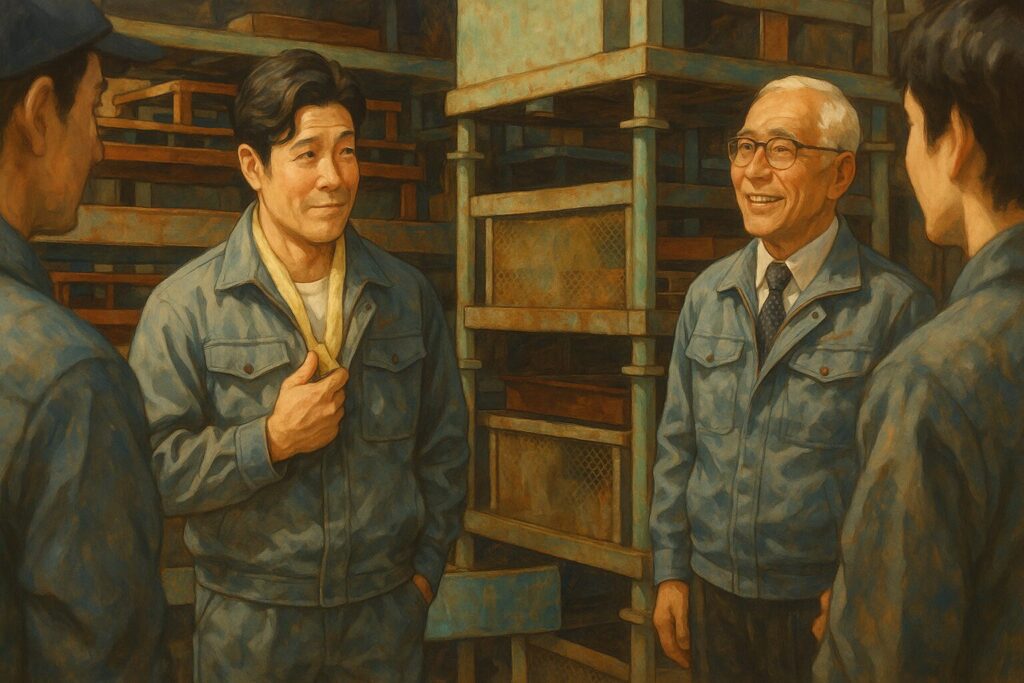

加藤俊樹(鈴木亮平)

両親を早くに亡くし、妹を守るという父との約束を胸に生きる熱血漢。大阪の町工場で働きながら、妹・フミ子の親代わりとなって育ててきた男性です。

演じる鈴木亮平さんは、どこか不器用で愛情深い兄やんをリアルに体現。実生活でも兵庫県出身の彼は、ネイティブ関西弁のセリフや地元の空気感を自然に演じ、作品の説得力を高めています。

加藤フミ子(有村架純)

俊樹の3歳年下の妹。結婚を控えながらも、自分にしかわからない“ある記憶”に揺れている存在です。明るく健気な面と、静かな葛藤が交錯する難しい役どころ。

演じるのは有村架純さん。彼女も兵庫出身で、ナチュラルな演技と柔らかい関西弁により、フミ子という人物の「普通さ」の中にある特別さを際立たせました。

中沢太郎(鈴鹿央士)

フミ子の婚約者。動物行動学者でカラスと話せるというユニークな肩書きを持ち、どこか浮世離れした雰囲気もありながら、フミ子を優しく包み込む存在です。

鈴鹿央士さんは岡山出身。優しさと知性を感じさせるキャラクターを自然体で演じ、兄やん・俊樹とのコントラストが印象的でした。

三好駒子(ファーストサマーウイカ)

俊樹の幼なじみであり、実家のお好み焼き屋「みよし」で働く看板娘。冗談も毒舌も自然体で交わす頼もしい女性です。

演じるファーストサマーウイカさんは、大阪出身のマルチタレント。関西弁でのテンポの良いやりとりが抜群で、作品に華やぎを与えています。

繁田喜代美(南琴奈/回想)

フミ子の“中にいる”もう一人の女性。バスガイドとして働いていた23歳の若さで命を落とした女性の記憶が、フミ子に宿っているという存在です。演じる南琴奈さんは、儚さと力強さの両方を内包した印象を残しました。

繁田仁(酒向芳)、繁田房枝(キムラ緑子)、繁田宏一(六角精児)

喜代美の実家・繁田家の人々。愛する娘・妹を突然失った喪失感と、フミ子の中の記憶に希望を見出そうとする切実な存在です。

酒向芳さんの演技は圧巻で、特に「食べられなくなった父」が再び“花まんま”を口にするシーンは、多くの観客の涙を誘いました。

その他の登場人物

- 加藤ゆうこ(安藤玉恵):亡き母として回想に登場

- 加藤恭平(板橋駿谷):俊樹と交わした“約束”の父

- 三好貞夫(オール阪神):駒子の父で「みよし」の大将

- 山田社長(オール巨人):俊樹の職場の社長

どのキャラクターも「脇役」という言葉では片づけられない温もりと物語性を持っています。

登場人物たちは皆、誰かのために少しだけ自分を差し出し、心を通わせようとする人々です。彼らの関係性が織りなす物語は、静かで地味かもしれませんが、確かに心を動かす力を持っています。『花まんま』は、言葉にしにくい感情や記憶を、キャラクターたちの人生を通して浮かび上がらせる作品なのです。

『花まんま』の深い温もりを感じる見どころ

『花まんま』の魅力は、派手な展開や大がかりな仕掛けに頼ることなく、登場人物の息遣い、舞台となる町の空気、そして演出や音楽の細やかな配慮で、観る人の心に静かに染み入る映画体験を提供してくれる点にあります。以下ではその見どころをテーマごとにわかりやすく紹介します。

昭和の下町が生むあたたかい世界観

本作の舞台は、昭和の風情が色濃く残る大阪の下町と滋賀県彦根市。

町工場やお好み焼き屋など、どこか懐かしい風景が広がり、観客自身の思い出と重なるような日常感が物語を支えています。こうした生活感あふれる描写が、登場人物の感情を自然に浮き彫りにしていきます。

たとえば、商店街の雑踏や、駒子の店「みよし」の鉄板の音すら、俊樹たちの心の動きと呼応するように存在し、物語にリアリティを与えています。

会話に息づく関西弁のリアルさ

登場人物のほとんどが関西出身者で構成されているため、セリフのリズムや間が非常に自然です。

俊樹と駒子の掛け合いや、社長とのやり取りには、台本にない「地元の距離感」がにじみ出ており、まるでその場にいるかのような親密さを感じさせます。言葉の温度が、そのままキャラクターたちの人間味となって伝わってくるのです。

町工場とお好み焼き屋がつくる“心の居場所”

俊樹が働く町工場と、通い詰めるお好み焼き屋「みよし」は、単なる背景ではなく、彼にとっての家族のような場所として描かれています。

とくに駒子(ファーストサマーウイカ)は、兄妹にとっての“外の世界”とのつながりであり、俊樹の迷いに喝を入れる存在です。こうした日常の中にある小さな支え合いが、映画全体の優しい空気感を形成しています。

関係性で魅せる静かなドラマ

この映画には、明確な事件や衝突はあまり登場しません。その代わりに、登場人物同士の関係性の変化が、ドラマとして機能しています。

俊樹が妹の結婚を受け入れきれない葛藤や、フミ子が“記憶”という重荷を抱えて進もうとする姿には、誰もが共感できる感情の揺れがあります。その過程が丁寧に積み上げられているため、観客は自然と彼らに寄り添ってしまうのです。

スピーチと“花まんま”の伏線回収

映画後半に訪れる結婚式でのスピーチや、繁田家に届けられる“花まんま”の弁当。これらはすべて、序盤から散りばめられていた小さな伏線が静かに回収される場面です。

俊樹が涙ながらに語る言葉は、それまでの苦悩すべてが凝縮された名台詞。観客の感情を自然と揺さぶる名場面のひとつとなっています。

『花まんま』の見どころは、大げさな演出に頼らず、人間の本質に静かに迫る点にあります。

関西弁が生み出す自然な距離感、日常を感じさせる映像、抑制された演出、そして心の奥に響く音楽。これらすべてが調和し、五感と心に残る“現代の人情劇”として成立しています。

観終えたあと、あなたもきっと、“誰かを大切にしたい”という気持ちをそっと思い出すはずです。

人を想う力が織りなすテーマとメッセージ

家族を結ぶのは「過去」ではなく「今」という想い

映画『花まんま』が届ける最大のテーマは、「家族の絆」と「いまを生きる尊さ」です。

兄やん・俊樹と妹・フミ子の深い愛情は、単なる血縁にとどまりません。両親を亡くし二人きりになった彼らは、時にぶつかりながらも互いを想い、支え合って生きてきました。

物語の後半、フミ子が前世の家族と再会しようとする中で、俊樹は葛藤します。自分が守ってきた“妹”は、別の誰かだったのか――。しかし、彼が駅で叫ぶ「この子はフミ子や!」というセリフには、過去に縛られず“今”の関係を大切にするという強い意志が込められています。

一方で、フミ子も兄やんを想いながら、「私は私や!」と自分の人生を生きようと決断します。この兄妹の衝突と理解の積み重ねは、「愛する人を思い続けることの難しさと尊さ」を私たちに教えてくれます。

亡くなった人の記憶は、今を生きる力になる

物語にはもう一つの大きな軸があります。それは、「人は誰かのために覚えている」という想いです。

フミ子にとっての“前世の記憶”は、亡くなった自分(喜代美)が家族に何を遺したかを確かめたいという願いでした。繁田家は、娘・喜代美を忘れず、彼女の成長記録を大切に保管し続けていました。俊樹もまた、父との約束を守り、フミ子を守ることに人生を捧げてきました。

こうした行動の根底には、「愛する人の記憶を忘れないことが、生きる力になる」というメッセージがあります。誰かを想って何かを続けること、それ自体が人を支える力になるのです。

劇中で描かれる“花まんま”――ツツジの花をご飯に混ぜた素朴な料理――は、娘・喜代美の深い愛情の象徴。これを受け取った父が再び立ち上がる姿は、優しさが人を救う瞬間を象徴しています。

「前世」を扱いながらもリアルに響く人生の選択

『花まんま』は一見するとファンタジー要素を含む物語ですが、真に伝えたいのは「過去を大切にしながら、今をどう生きるか」というリアルな人生の問いかけです。

前世という特別な設定を通して、「過去に囚われず、今ここにいる人との絆を選ぶことの意味」が浮き彫りになります。

たとえば、ラストでフミ子が前世の記憶を失ってしまう場面は切なくもありますが、それは「今の人生をまっすぐに生きるための決意」として描かれています。

俊樹が最終的に選んだのは、「前世の真偽ではなく、今目の前にいる妹を信じて生きる」という道でした。その決断こそが、本作の核心とも言えるメッセージです。

最後に残るのは、誰かを思う気持ちの強さ

物語の最後、俊樹は結婚式のスピーチでこう語ります――

「今、僕たちがここにあるのんは、皆さんのおかげです」。

この一言に、『花まんま』のすべてが詰まっていると言っても過言ではありません。

この映画が伝えてくれるのは、

- 家族の絆は血縁ではなく、思い合う気持ちで育まれること

- 過去の思い出は力になるが、それに囚われすぎず、今を生きる選択が大切だということ

- そして、愛する人のことを忘れず思い続けることで、自分もまた誰かにとっての力になれるということです。

すべての人に届く、普遍的なメッセージ

監督の前田哲氏は、「大切な人を思い続ける優しさを、映画でも届けたい」と語っています。

その想いの通り、『花まんま』は前世や記憶という非日常を使いながらも、私たちの身近にある普遍的な愛のかたちを丁寧に描いています。

「あなたは、誰のことを覚え続けていますか?」

「あなたの“花まんま”は、誰に届けたいですか?」

映画を観終えたあと、ふとそんなことを考えさせられる――。

『花まんま』は、静かで力強いメッセージをもって、観る者の心に長く残り続ける作品です。

「花まんま」に込められた伏線と回収

子どもの遊びが、親の記憶に繋がる鍵

物語のタイトルにもなっている「花まんま」は、子どもがツツジなどの花や葉で作る“ままごとのお弁当”を意味します。

序盤ではその意味に触れられないまま、静かに物語が進行しますが、中盤で初めてその存在が明かされます。

俊樹が繁田家を訪れた際、喜代美の姉・房枝の口から「子どもの頃、喜代美がよく作っていた」と語られ、過去の記憶が少しずつ繋がっていく兆しが見えてきます。

彦根の公園シーンに張られたさりげない伏線

物語の後半、兄妹が彦根の公園で弁当を広げる場面があります。

そこでフミ子がツツジの花に目をとめ、空っぽの弁当箱を見つめるシーンが静かに描かれます。

このときの視線や仕草は、後に起こる重要な行動の伏線となっているのです。

観客にとっては何気ない瞬間のように見えても、フミ子が“前世の記憶”に導かれながら、ある決意を固めたことが静かに伝わってきます。

「花まんま」を届けることで親子の記憶が交差する

その直後、フミ子は自ら「花まんま」を作り、繁田仁のもとへ届けます。

白いツツジをご飯に、赤いツツジを梅干しに見立て、箸代わりに木の枝まで添えた小さなお弁当は、かつての娘・喜代美が作っていたものとそっくりでした。

この手作りの“花まんま”を目にした仁は、涙ながらに「喜代美がいつもやってたヤツや……」と声を震わせます。

この一言が、全編に張り巡らされた伏線の回収を象徴する瞬間です。

タイトルの意味が感動へと昇華する

この場面で観客は、タイトル『花まんま』の持つ意味をようやく理解します。

単なる可愛い響きの言葉ではなく、記憶と愛情、そして再会を繋ぐかけがえのないメッセージだったと気づかされるのです。

SNSなどでも「最後の伏線回収で号泣した」という声が多く見られ、まさにこのシーンが本作最大の感動のピークであることは間違いありません。

「花まんま」という存在が、時間を超えて親子の絆をつなぐ象徴となっていたことが、物語の深みを支えています。

映画『花まんま』ネタバレ解説と結末・考察・原作との違い

チェックリスト

-

俊樹は繁田家を訪れるも名乗らず立ち去り、妹フミ子を「俺の妹」と守る姿勢を示す。

-

成長したフミ子は婚約者太郎との結婚を決意し、繁田家への感謝を伝えるため再訪するが、俊樹と衝突する。

-

葛藤の末、俊樹は両家の記憶を尊重し、妹の幸せと2つの家族の絆を受け入れる。

-

結婚式では繁田家の父・仁が花嫁を送り出し、俊樹が感謝のスピーチを行う感動的な名シーンが描かれる。

-

式後、フミ子から喜代美の記憶が消え、それは喪失ではなく魂の解放として描かれる。

-

ファーストサマーウイカ演じる駒子は作品の温かさを支え、スピンオフ小説『花のたましい』誕生のきっかけとなった。

『花まんま』結末までのあらすじを簡潔に

名乗らず立ち去った兄やんの想い

俊樹は弁当を届けに繁田家を訪ねますが、突然の贈り物に家族が戸惑う様子を見て名乗らずに逃げ出します。駅で繁田仁に追いつかれた際、仁はフミ子に「喜代美やね?」と声をかけます。

俊樹は仁の前に立ちはだかり、「この子はフミ子や。俺の妹や」と叫びます。喜代美の記憶を持つフミ子を否定するのではなく、彼女自身を守るという兄やんの強い意志がにじみ出る場面です。

フミ子の成長と兄妹の葛藤

成長したフミ子は、真面目な青年・太郎と結婚を決意。一方で、過去の記憶が再び甦ることを俊樹は恐れていました。フミ子は彦根の繁田家と文通を続けており、結婚前に感謝を伝えたいと再訪します。

その事実を知った俊樹は動揺し、妹を叱責。「なぜ別の家族にも恩返しを?」と苦しみながら、フミ子を迎えに彦根へ向かいます。兄妹は激しく衝突し、フミ子は「私は私や!」と自分の意志をぶつけました。

和解と2つの家族の結びつき

葛藤の末、俊樹はあることに気づきます。それは、自分が両親との記憶に支えられて生きてきたように、繁田家もまた、喜代美の記憶に支えられてきたという事実です。そこで彼は、妹の幸せと2つの家族の想いを尊重することを決意。

感動の結婚式と新たな旅立ち

式場には町の人々や繁田家の姿も。俊樹は、喜代美の家族を温かく受け入れ、花嫁の父代わりとして仁がフミ子を送り出しました。俊樹もそっとその隣を歩きます。

披露宴で俊樹は感謝の気持ちを語り、フミ子も涙を返します。

喜代美の記憶、静かに旅立つ

式の後、フミ子の中から喜代美の記憶は消えていました。彼女はもはや繁田家とのつながりを覚えていません。それは、喜代美の魂が役目を終えたかのようでした。

繁田家は寂しさと安堵の中で大阪を去ります。フミ子は太郎と新生活を始め、俊樹は妹の幸せを静かに見守る覚悟を新たにするのでした。

フミ子から喜代美の記憶が消えた理由を考察

兄やんから婚約者へ“守る役目”が受け継がれた瞬間

フミ子は長年、兄やん・俊樹の庇護のもとで暮らしてきました。父親代わりである兄は、妹を守ることを自らの使命としてきましたが、結婚を控えたことで、その役割は婚約者・中沢太郎に引き継がれます。

この「守る存在の交代」は、フミ子にとって人生の大きな節目であり、喜代美にとっても一つの完結点を意味しました。

喜代美が見せたかった“幸せな未来”

喜代美は、生前に叶わなかった結婚や、繁田家から巣立つ未来を両親に見せることができませんでした。

しかし、記憶を共有したフミ子が純白のドレス姿で家を出ることは、「もし生きていたらこうなっていたかもしれない幸せの一片」を両親に届ける出来事になりました。

それは、喜代美が抱えていた最大の心残りを癒す瞬間だったと考えられます。

フミ子が“自分の人生”を歩み始めた証

映像では、結婚式や披露宴の場面でフミ子が自らの言葉で思いを語り、兄やんとも感謝と別れを交わす描写があります。

このとき彼女は、喜代美の記憶を背負って生きる少女から、自分自身の人生を選び取る大人へと変化しています。

つまり、喜代美にとっての“役目”は終わり、フミ子にとっても“借り物の記憶”は不要になったのです。

記憶が消えるのは喪失ではなく“解放”

記憶が消えた瞬間は、単なる別れではなく、お互いの魂が自由になるための解放として描かれています。

喜代美は安心して成仏し、フミ子は自分の意思で未来を歩み出す。

この二つの出来事が同時に起こることで、物語は“終わり”ではなく「続いていく人生の途中」として幕を閉じます。

総括

フミ子から喜代美の記憶が消えたのは、

- 兄やんから婚約者へ守る役割が受け継がれたこと

- 喜代美が両親に幸せな未来を見せられたこと

- フミ子が自分の人生を生き始めたこと

この三つが重なった必然的な結果であり、

それは喪失ではなく、お互いの魂を前に進めるための静かで温かい別れだったと言えます。

兄やん俊樹の結婚式スピーチと感動の頂点

涙と感謝が交差する名セリフ

披露宴で俊樹が涙をこらえながら口にした

「今僕らがあるんは、みなさんのおかげです」

という一言は、物語全体を象徴する感謝の結晶です。

幼い頃から妹を守り抜いてきた彼が、初めて自分だけの力ではなく、周囲の支えがあって今があると認め、感謝を言葉にした瞬間でした。

この関西訛りの「あるんは」という素朴な響きは、俊樹の人柄そのもの。

それまで「俺が妹を幸せにする」という使命感だけで走り続けてきた男が、ここで周囲への敬意と愛情を公に表す姿は、多くの観客の胸を深く打ちました。

スピーチが示す人間的成長

このスピーチは、単なる結婚式の定型文ではありません。

亡き両親や繁田家、友人たちへの感謝、そしてフミ子を幸せに導く役目を太郎へ託す覚悟が込められています。

俊樹の涙声と途切れがちな言葉には、兄やんとしての誇りと安堵、そしてこれまでの重責から解放される瞬間が凝縮されています。

会場にいた人々はもちろん、スクリーン越しの観客までもが涙し、SNSやレビューサイトでは「兄やんのスピーチでめっちゃ泣いた」という声が相次ぎました。

鈴木亮平の演技と脚本変更が生む没入感

俊樹を演じる鈴木亮平は、この長尺の独白シーンを一切だらけさせず、観る者を最後まで惹きつけました。

声を震わせながらも、しっかりと感情を届ける演技力は圧巻で、最初の台本にあったスピーチの内容よりも、撮影を重ねることで生み出される俊樹の感情を優先させたいとの思いから産まれた言葉の重みは絶賛されたほどです。

スピーチの間、カメラは参列者の涙や笑顔を映し出し、観客はまるで結婚式場に同席しているかのような感覚に包まれます。

特に、有村架純演じるフミ子が涙を流しながら微笑み、兄やんと視線を交わす一瞬は、言葉を超えた絆の証として強く印象に残ります。

家族の融合を描く演出

結婚式シーンでは、繁田家と加藤家という二つの家族が一つになる瞬間も描かれます。

繁田家の父・仁が花嫁のエスコートを務める場面は驚きと感動を呼び、俊樹がその光景を穏やかな表情で見守る姿からは、彼の心の変化と受容がはっきりと伝わります。

この描写によって、式場全体が祝福と安堵に包まれ、観る者も自然と「万歳!」と叫びたくなるような高揚感が生まれます。

スピーチからラストシーンへの余韻

スピーチで涙腺を刺激された直後、物語はフミ子から喜代美の記憶が静かに消えていく描写へ移ります。

仁がその変化に気づき、心の中で「ありがとう」と呟くような場面(観客の多くがそう受け取る演出)は、幸福の中に一抹の切なさを漂わせます。

この流れにより、結婚式の喜びと記憶の喪失という対照的な感情が同時に押し寄せ、作品に深い余韻と人間味を与えています。

結婚式のスピーチは、兄妹の歴史、家族の再生、そして喜代美からフミ子への人生のバトンという複数のテーマを一気に束ねる場面です。

鈴木亮平と有村架純、さらに脇を固める酒向芳らの熱演が融合し、観客の心に長く刻まれる名シーンとなりました。この瞬間こそが、『花まんま』の感動の頂点であり、観る者を最後まで物語に引き込む力の源と言えるでしょう。

原作小説との違いと映画ならではの魅力

| 項目 | 原作小説『花まんま』 | 映画『花まんま』 |

|---|---|---|

| 作者 / 制作 | 朱川湊人による短編集『花まんま』収録の短編(2005年直木賞受賞作) | 原作短編を基にした実写映画(監督:前田哲) |

| 物語の範囲 | 昭和30〜40年代の大阪下町。幼い俊樹とフミ子が滋賀・彦根の繁田家を訪れた思い出で終わる | 原作終盤を再現した後、その後日談として大人になった兄妹の人生、婚約、結婚式まで描く |

| 主人公 | 幼少期の俊樹とフミ子(兄妹) | 幼少期〜成人後の俊樹とフミ子 |

| 兄の描写 | 語り手だが内面描写は控えめ | 心情を丁寧に描写し、ラストのスピーチで成長を明示 |

| 新キャラクター | 登場せず(婚約者は一文で言及) | 中沢太郎(フミ子の婚約者)、駒子と父・貞夫、山田社長など下町の人々 |

| 職業設定 | 喜代美:百貨店のエレベーターガール | 喜代美:バスガイド |

| 時代背景 | 昭和40年代に喜代美が死去 | 平成7年(1995年)に喜代美死去、同日にフミ子誕生 |

| 母親の有無 | 彦根訪問時に母は健在 | 母は既に他界し、兄妹だけで旅をする |

| 繁田家との関係 | 一度会った後、名前を告げず永遠の別れ | 手紙のやり取り、再訪問、結婚式招待と交流が続く |

| テーマの傾向 | 少し怖くて不思議な昭和怪談風。昭和ノスタルジーと怪異 | ホラー要素を抑え、人情と再生に重点。笑いと涙のバランス |

| 物語の締め方 | 前世の記憶の真偽を曖昧に残し、静かに終わる | 結婚式・披露宴・花まんまのやり取り・電車での涙など、余韻を残して終わる |

| 観客・読者への印象 | 幻想的で少し不気味な読後感 | 温かく切ないヒューマンドラマとしての感動 |

原作を土台に“続編”として再構築

映画『花まんま』は、朱川湊人氏の短編集『花まんま』収録の同名短編をもとにしています。原作は昭和30〜40年代の大阪下町を舞台に、幼い俊樹とフミ子が滋賀・彦根の繁田家を訪れた不思議な思い出で幕を閉じます。

一方、映画版ではその後日談を大胆に追加。成長した兄妹が再び繁田家と関わり、フミ子の婚約から結婚式までを描き切ります。兄が妹を送り出すクライマックスは完全に映画オリジナルであり、「原作+その後の物語」という構成が成立しました。原作者自身も「小さな兄妹のその後を描いてもらえた」と高く評価しています。

新キャラクターが生む人情味と厚み

映画には、原作に存在しない人物が多数登場します。代表例がフミ子の婚約者・中沢太郎。原作では“真面目な男性と結婚した”と一行で触れられるだけでしたが、映画では動物好きの助教として具体的な人物像が描かれます。出会いからプロポーズまで、さらにはカラスとの会話シーンなど、ユーモラスかつ温かみのあるエピソードが追加されました。

また、お好み焼き屋の駒子と父・貞夫、俊樹の勤める工場の山田社長なども映画オリジナルのキャラクターです。特に駒子は兄妹の良き理解者として観客の共感を集め、「看板娘の存在感と美しさが際立っていた」と評されました。これらの人物が加わることで、大阪下町の支え合いと笑いに満ちた人間模様が一層豊かになっています。

現代化された時代背景と設定

映画では、喜代美の職業を原作の百貨店エレベーターガールからバスガイドへ変更。さらに喜代美の死を昭和40年代から平成7年に設定し直し、同日にフミ子が誕生するという因縁を明確に描きます。

原作では母親が健在でしたが、映画では兄妹だけで彦根を訪れる設定に変更。これにより「兄が母親代わりである」という関係性がより鮮明になります。また、原作では再会の後に永遠の別れを迎えますが、映画では手紙のやり取りや再訪、結婚式への招待など、両家の交流が続く展開に。これらの改変は、物語に温もりと未来への広がりをもたらしています。

テーマ表現の方向転換

原作は、昭和のノスタルジーと怪異が混ざり合う“少し怖くて不思議な物語”でした。しかし映画では、ホラー的な要素を抑え、人情味あるヒューマンドラマとしての側面を強調しています。俊樹の内面描写が丁寧になり、ラストのスピーチではその成長が観客の前に鮮やかに提示されます。

また、原作で兄が感じる戦慄は、映画ではコミカルな演出に置き換えられ、笑いと涙のバランスが絶妙に保たれています。結果として、幅広い世代が感情移入しやすい“人情怪談”のような雰囲気に仕上がっています。

総括:原作リスペクトと映画的魅力の両立

映画『花まんま』は、原作の核となるテーマ――家族愛、前世と現世の橋渡し――を損なうことなく、現代的な再解釈と追加要素で物語を大きく広げました。追加キャラクターや改変された背景はすべて、物語の厚みと感情の深みを増すために機能しています。

原作ファンからも「改変ではなく“原作+続編”として感動的に肉付けされていた」と高く評価され、後半では涙が止まらなかったという声も多く聞かれます。原作を愛する人も、初めて触れる人も、それぞれに新たな発見と感動を得られる作品となっています。

ファーストサマーウイカが生んだ駒子とスピンオフ小説誕生の物語

演技で息づいた“下町の看板娘”

映画『花まんま』で駒子を演じたファーストサマーウイカさんは、登場した瞬間から観客の視線を奪います。

お好み焼き屋の娘という役柄に、軽妙な立ち振る舞いや明るい笑顔、時折見せる切ない表情を自然に織り交ぜ、「下町で育ったらこうなる」というリアリティをそのまま体現。

大阪弁のニュアンスやテンポも違和感なく、役と本人の境界線を感じさせないフィット感がありました。

駒子は物語全体で笑いをもたらす一方、俊樹やフミ子の心の重荷にそっと寄り添う重要な存在です。

ウイカさんは、軽口で場を和ませた直後に見せる優しさや人を思いやる眼差しを丁寧に表現し、観客に安心感と温もりを届けました。

緊張感の高まる場面でもふと冗談や差し入れを挟み、空気をやわらげる――それは台本以上に、ウイカさんの人間力がにじみ出た瞬間でした。

公開後のレビューでも「駒子が出てくると安心する」「看板娘の存在感が際立っていた」と絶賛され、脇役の枠を超えて作品全体を支える役割を果たしています。

小説『花のたましい』誕生のきっかけ

そんなウイカさんの駒子が、スピンオフ小説誕生の直接的な契機となりました。

直木賞作家・朱川湊人さんは撮影現場を訪れた際、映画オリジナルキャラクターである駒子の自然な溶け込み方と重要性に驚嘆。

もともと構想していた物語に駒子を組み込んだことで、ストーリーが自動的に動き出したと語っています。

この結果生まれたのが、映画の登場人物たちの“もうひとつの物語”を描くスピンオフ小説『花のたましい』。

ウイカさんも読後、「悔しいほど駒子らしい」と笑うほど細やかに描かれた人物像に驚き、演じた役が小説の主役級として描かれたことに喜びを語りました。

駒子が果たす“支える側”の象徴

原作『花まんま』が幼少期の兄妹を描く一方、映画は大人になった二人の物語。

ウイカさんは、駒子を「不器用な兄と優しい妹を支える存在を可視化する役」と位置づけ、その役割を全うしました。

すでに主演陣が作り上げた大阪下町の空気感に身を委ね、自然に役へ溶け込んだといいます。

彼女が演じた駒子は、下町の温かさと支え合う精神を体現し、その存在が映画と小説を繋ぐ架け橋となりました。

結果として、『花のたましい』は2025年3月24日に刊行され、4月25日に映画とともに楽しめる“二つの駒子”が誕生したのです。

出典・参考資料一覧:

「残された者が生きていく上で、ファンタジーは救いになる」ファーストサマーウイカが書かせた感涙小説『花のたましい』 『花のたましい』(朱川 湊人) | 読書オンライン - 本の話

花まんまのレビュー・感想・評価 - 映画.com

怖くて温かくて切ない、あのころの記憶『花まんま』朱川湊人 | 文春文庫

花まんま - ネタバレ・内容・結末 | Filmarks映画

映画『花まんま』公式サイト

花まんまの秘密が紡いだ物語をネタバレでまとめ

- 原作は朱川湊人の短編小説で映画は後日談を大幅に追加した構成

- 舞台は大阪下町と滋賀・彦根を行き来する兄妹の物語

- 妹フミ子は前世の記憶を持ち喜代美としての人格を内包している

- 兄俊樹は母亡き後に父親代わりとして妹を育ててきた

- 映画ではフミ子の婚約者・中沢太郎が物語の起点となる

- 太郎は動物好きの助教という設定で原作には存在しない

- 彦根訪問後も繁田家と兄妹の交流が続く設定は映画オリジナル

- 繁田喜代美の職業は原作のエレベーターガールからバスガイドに変更

- 喜代美の死は昭和から平成7年に時代背景が更新されている

- 新キャラクターの駒子や山田社長らが下町の人情を補強する

- 兄やんの結婚式スピーチは感謝と役目の引き継ぎを示す重要場面

- スピーチ後にフミ子から喜代美の記憶が静かに消えていく

- 記憶消失は過去からの解放と喜代美の成仏を暗示している

- 家族愛と過去と現在のつながりが物語の核心テーマ

- 映画はホラー要素を抑え人情ドラマとして再構築されている