映画『最強のふたり』は、実在のモデルをもとにした感動作であり、基礎情報やあらすじを押さえることで作品理解が一層深まります。誕生日会のダンスや夜のドライブなどの名場面は、重いテーマを軽やかな笑いで包み込み、観ている人を自然に引きこまれます。小道具のファベルジェの卵や写真は友情の変化を象徴し、やがて再会へとつながる伏線となる。物語の核心にはフィリップの決断があり、ドリスがなぜ介護を辞めたのかという退職理由を通じて、尊重と成長の意味が浮かび上がる。映画版と実話の違いを比較すれば、その後の二人の歩みや友情の継続も理解でき、見どころがさらに際立つと思います。その点までの解説をしていますので、ぜひ最後までご覧ください!

映画「最強のふたり」でドリスはなぜ辞めたのかを知るためにあらすじをおさらい

チェックリスト

-

映画『最強のふたり』は2011年公開の実話ベースのヒューマン・コメディ

-

富豪フィリップと移民青年ドリスの友情を描く物語

-

東京国際映画祭やセザール賞を含む多数の受賞歴を持つ

-

重い社会問題を扱いつつ笑いや音楽で明るく展開

-

物語は「出会い→共鳴→別れ→再会」の流れで構成

-

小道具や名場面を通して友情と自立の進化を表現

作品の核をつかむ基礎情報

| タイトル | 最強のふたり |

| 原題 | Intouchables |

| 公開年 | 2011年 |

| 制作国 | フランス |

| 上映時間 | 112分 |

| ジャンル | ヒューマン・コメディ(実話ベース) |

| 監督 | エリック・トレダノ/オリヴィエ・ナカシュ |

| 主演 | フランソワ・クリュゼ、オマール・シー |

映画『最強のふたり』(原題:Intouchables)は、2011年にフランスで公開された実話ベースのヒューマン・コメディです。パリを舞台に、頸椎損傷で車椅子生活を送る富豪フィリップと、移民出身の青年ドリスが出会い、予想外の友情を育んでいく物語が描かれます。重いテーマを扱いながらも、ユーモアや音楽で軽やかに観客を引き込むのが特徴です。ここでは、作品を理解するための基礎情報を整理しておきましょう。

基本データ

監督はエリック・トレダノ&オリヴィエ・ナカシュのコンビ。主演はフランソワ・クリュゼ(フィリップ役)とオマール・シー(ドリス役)です。実話を下敷きにしていることから、リアリティとドラマのバランスが巧みに取られています。

受賞歴と評価

第24回東京国際映画祭で最高賞にあたる東京サクラグランプリを受賞し、主演の二人は最優秀男優賞をダブル受賞しました。さらにフランスのセザール賞ではオマール・シーが主演男優賞を獲得。日本では「フランス語映画の歴代興行収入1位」という快挙を記録し、世界的評価を裏付ける結果となりました。

作品のテーマとトーン

障害、移民、家族、貧困といった重い社会問題を背景にしつつ、作品全体は明るいユーモアで彩られています。互いを“同情しない”姿勢が、やがて対等な友情へと変わっていく。その過程こそ、この映画の核であり、多くの観客が共感する部分です。

観る前に押さえたい点

初めて観る人にとってもテンポが良く、社会的テーマを自然に理解できるメリットがあります。ただし、実話と映画には脚色の差があることも事実です。映画として表現するためには仕方のないことなので、そういった細い部分を「映画的な表現」として受け入れ、のちに実話との違いを整理することで、より深い理解が得られるでしょう。

あらすじ:物語の流れを短く把握

映画『最強のふたり』は、大富豪フィリップと移民青年ドリスが出会い、衝突から信頼へと歩みを進めていく物語です。冒頭のカーチェイスという“謎のシーン”は、後半で意味を持って回収され、物語全体の弧を美しく締めくくります。大きな流れは「出会い→共鳴→別れ→再会」の四段構成で整理でき、二人の距離の変化を追うことで作品の魅力がすっきり見えてきます。

出会いと採用の瞬間

ドリスは失業手当の申請に必要な“サイン”を求めて面接に現れます。しかし、フィリップはその無遠慮さを気に入り採用。ここから、同情を拒む対等な関係の第一歩が始まります。

衝突から共鳴へ

誕生日会でのダンスや改造電動車椅子での疾走、耳のマッサージといった場面を通して、二人は笑いや快楽を共有します。文通相手エレノアとの電話や写真のやり取りは、フィリップの自己受容をめぐる揺れを象徴的に描きます。

別れと成長の転機

ドリスは家族のトラブルに直面し、一時的に離れることになります。その際フィリップが告げる「これは君の一生の仕事じゃない」という言葉は、相手を対等に扱う決断であり、友情の成熟を示す場面です。

再会と物語の回収

後半では冒頭のカーチェイスが再登場し、二人のドライブとして新たな意味を持ちます。クライマックスの海辺のレストランでは、ドリスが段取り役に徹して退場し、フィリップがエレノアと向き合う姿が描かれます。ここで介護人という役割を越え、真の相棒としての関係にたどり着く瞬間が完成します。

観る際には、ファベルジェの卵といった小道具や音楽の切り替えに注目すると、関係性の変化がより鮮明に伝わってきます。ただし、映画と実話の退職理由は異なるため、混同しないことが重要です。その違いは後半の「なぜ介護を辞めた?実話版の退職理由とは」で詳しく扱います。

魅力を凝縮した見どころ3選

映画『最強のふたり』の魅力を凝縮すると、大きく三つに整理できます。ひとつは「男同士の対等な友情」、もうひとつは「重いテーマとユーモアの化学反応」、そして「誰にでも届く語り口」です。どれも作品をユニークにし、観る人の心をつかむ要素になっています。

男同士の対等な友情

物語の軸は、フィリップが友人に話していた「同情」しないこと。つまり“対等さ”にあります。ドリスは面接で不採用のサインだけを求め、フィリップはその無遠慮さを好ましく感じて採用します。この関係性はケアの上下関係を崩し、冗談やツッコミが飛び交う対等な友情に育っていきます。例えば誕生日会でのダンスや、「これは君の一生の仕事じゃない」というフィリップの言葉が、それを象徴しています。ただし、「健常者用のチョコ」といったブラックジョークにもならない悪ふざけが使われる場面もあり、人によっては不快に感じる可能性がある点には注意が必要です。

重いテーマとユーモアの融合

フィリップの障害やドリスの移民や貧困、フランス北部の治安などといったシリアスなテーマを扱いながらも、作品は笑いで進んでいきます。改造した電動車椅子での疾走、オペラで思わず笑ってしまう場面、耳のマッサージなどが良い例です。笑いを先に置くことで、観客は登場人物の尊厳や日常に自然と入り込めるのです。ただし、笑いが先行しているとテーマが軽くなるリスクもありますが、物語の終盤にかけての感動により、余韻の残る作品となっています。

誰にでも届くわかりやすさ

物語は「出会い→共鳴→別れ→再会」という普遍的な流れで構成されています。そのため、初めて観る人でも感情の起伏を追いやすい設計です。ファベルジェの卵は信頼の返却を、電話や写真は自己受容の揺れを、そして海辺のレストランは巣立ちの段取りを象徴します。これらの小道具や演出が、感情の節目を視覚的に示すことで、作品の理解を助けています。ただし、実話との違いもあり、映画の明快さがそのまま事実の単純化とは限らない点は意識しておきましょう。

音楽と笑いが生む推進力

映画『最強のふたり』は、友情の物語を前進させるために「音楽」と「笑い」を巧みに使っています。クラシックとファンクの対比、賑やかさと静けさの切り替え、そして小さな笑いの積み重ねが、二人の関係性を自然に進化させる仕掛けになっているのです。

クラシックとファンクの対比

フィリップの世界を象徴するのはクラシック。誕生日会で流れるバッハ《無伴奏チェロ組曲第1番 プレリュード》は、彼の節度や品格を体現しています。一方でドリスが持ち込むのは、Earth, Wind & Fireの「September」や「Boogie Wonderland」。会場の空気を一変させ、人々を踊らせる力を持っています。最初は異質に見える音楽の衝突が、やがて歩み寄りへと変わり、フィリップ自身が笑顔を見せてリズムに身を任せる場面は象徴的です。

音楽が描く心の変化

「September」が流れる夜のドライブは、冒頭のカーチェイスを回収しつつ、二人の友情が加速していく場面を盛り上げます。対照的に、フィリップがエレノアと海辺で向き合うシーンでは音が引き算され、静けさが緊張と自立を引き立てます。音楽の有無そのものが、伴走から自立へという関係の変化を刻んでいるのです。

笑いが生む距離の縮まり

本作は笑える場面の連続ですが、それは単なるギャグではありません。

- 面接で「サインだけ」を求めるドリスの姿は、関係の発火点をコミカルに描きます。

- オペラでの素朴な反応や、アート鑑賞での率直なツッコミは、文化や価値観の違いを笑いに変えることで対話を生み出します。

- 改造した電動車椅子での疾走は、生きる喜びを直接的に体現します。

- 誕生日パーティーで席をこじ開けて端の人が座れなくなった(個人的に一番笑いました。)

- さらに“風俗ファイル”といった内輪ネタは、チーム内に家族的な空気をつくり、関係を一段深めていきます。

笑いの受け取り方に注意

一方で、ブラックジョークや制度への皮肉も随所に盛り込まれているため、受け取り方には個人差があります。場合によっては不謹慎に感じられるかもしれません。しかし作中では、それが「特別扱いしない普通さ」として機能し、フィリップの尊厳を守る役割を果たしています。違和感を覚えた部分は、後半で触れる実話との違いなどと重ね合わせて読むと、理解がより深まるでしょう。

実在のモデルと映画化の経緯

映画『最強のふたり』は、一冊の自伝から始まり、テレビ番組やドキュメンタリーを経て10年越しに映画化された作品です。その過程でドリス像は大きく再設計され、主演オマール・シーに合わせて描き直されました。ここでは、その背景と映画化の道筋を整理します。

自伝とメディア露出が出発点

モデルとなったフィリップ・ポッツォ・ディ・ボルゴは、2001年に自伝『Le Second Souffle(第二の呼吸/A Second Wind)』を出版しました。その後、2002年にフランスのTV番組『Vie privée, vie publique』へ出演し、2003年には司会のミレイユ・デュマがドキュメンタリー『À la vie, à la mort』を制作。こうしたメディア露出によって、フィリップと介護人アブデルの関係が広く知られるようになり、映画化の土台が整いました。

映画化を後押しした条件

監督のエリック・トレダノとオリヴィエ・ナカシュは当初、重いテーマをどう描くかに迷い、企画を保留していました。転機となったのは、フィリップ本人が掲げた「笑える映画にしてほしい」という条件です。この一言で方向性が定まり、重いテーマをユーモアで包む作風が確立しました。結果として、“社会的テーマ×コメディ”という本作の核が生まれます。

ドリス像の再設計とオマール・シー

実在のモデルはアルジェリア系移民のアブデル・ヤスミン・セローでしたが、映画ではセネガル系の青年ドリスへと設定が変更されました。これはオマール・シーを主演に据えるにあたり、彼の出自やキャラクター性に合わせたためです。明るく屈託のない雰囲気を持つオマールに寄せて再設計することで、観客に“相棒としての魅力”が伝わりやすくなりました。一方で、実際は約10年続いた介護関係が映画では数か月に圧縮されるなど、事実との違いも生じています。

成果とその意義

こうして完成した映画は、第24回東京国際映画祭でグランプリと主演男優賞をダブル受賞。フランス国内外で大ヒットを記録し、日本でもフランス語映画として歴代興行収入1位に輝きました。重いテーマを笑いで包み、普遍的な人間ドラマに昇華したことが、幅広い観客に支持された理由です。

補足としての注意点

映画は事実を脚色し、時系列や人物像を整理して描いています。そのため、正確な背景を知りたい人はフィリップの自伝や当時のドキュメンタリーを参照することがおすすめです。ただし、尊厳や対等性、相互の変化といった核心部分は映画でもしっかり保持されており、そこにこそ普遍的な価値があります。

名場面でわかる関係性進化

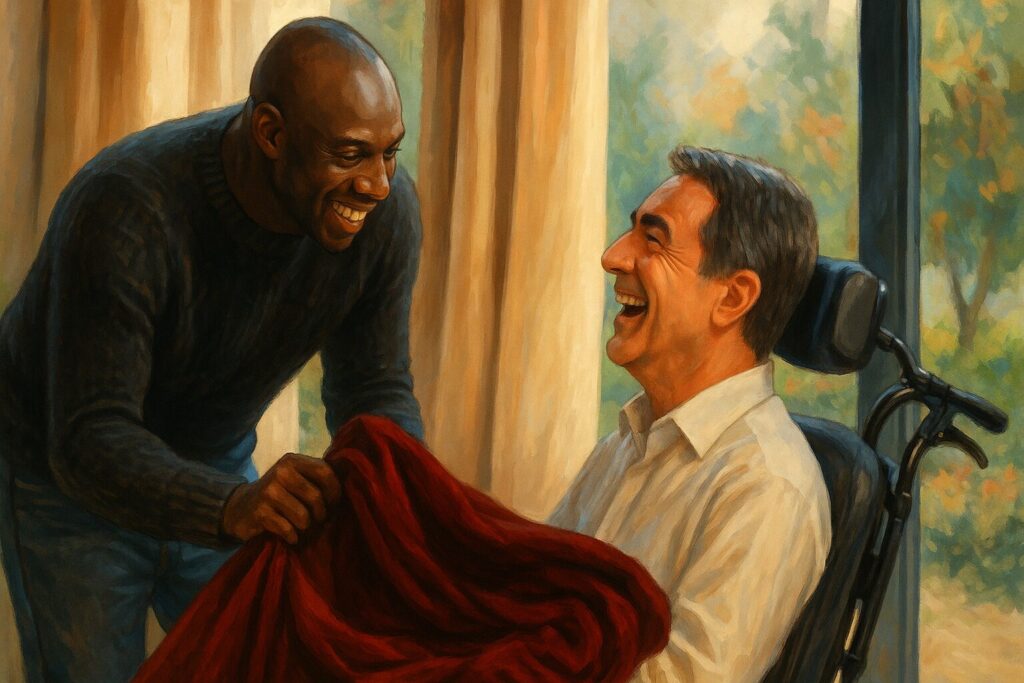

『最強のふたり』は、友情の深まりを“場面”で見せる映画です。誕生日のダンス、改造車椅子、耳のマッサージ、そしてパラグライダー挑戦。この四つのシーンは、二人の関係が「他人」から「相棒」へ、さらに「守られる存在」から「自立を促す伴走者」へと変化していく軌跡を鮮やかに映し出しています。

誕生日のダンス:主導権を分かち合う

クラシック一色の誕生日会に、ドリスがEarth, Wind & Fireを流して皆を巻き込みます。堅苦しい空気が一変し、フィリップも笑顔を見せる。これは単なる余興ではなく、場の主導権を分かち合う瞬間です。同情ではなく並走へと空気が変わり、観客も自然に笑いでその場に参加していきます。ただし文化差を笑いに変えるため、不謹慎に映る受け手もいるかもしれません。大切なのは「人を人として扱う普通さ」として受け止めることです。

改造車椅子:生の感覚を取り戻す

ドリスが電動車椅子を改造し、公園を滑走する場面では、身体の制約を超えた爽快感が描かれます。「もっとスピード出して」と煽るドリスに、フィリップが笑顔で応じるやり取りは、上下の関係を忘れさせる一瞬です。介助ではなく共に楽しむ遊びが、信頼を深める近道であることを示しています。ただし現実の介助現場で同じことを再現するのは危険を伴うため、映画的演出として理解すべきでしょう。

耳のマッサージ:個別化されたケア

ドリスが施術者に「耳だけでいい」と伝えるシーンは、ケアの個別化を象徴します。万人向けの手順から外れ、フィリップの性感帯という固有の安らぎを優先する姿勢が尊厳への敬意を示しています。フィリップがうっとりした表情を浮かべる様子は、身体の麻痺がある中でも快感を最大化できることを表現しています。笑いを交えつつも、その根底にはただのエロではなく「尊厳の回復」がある点を見落としてはいけません。

パラグライダー挑戦:依存から自立へ

フィリップがパラグライダーに再挑戦し、ドリスも一緒に空を飛ぶ場面は、二人の関係の到達点です。守るだけの関係から、可能性を広げ合う関係へと進化したことが鮮明になります。最初はパラグライダーを恐れていたドリスも次第に笑顔になり、二人の笑顔が空に重なる映像は、やがて訪れる海辺での再会シーンへの伏線ともなっています。高揚感に包まれる名場面で、二人の友情が最高点に達した瞬間とも言えます。

この四つのシーンを並べると、価値観の衝突が共存へ、介助が共創へ、マニュアルが個別化へ、そして保護が自立支援へと進化していく流れが見えてきます。ユーモアは軽さではなく、二人の関係を成熟へ導く推進力として機能しているのです。

映画「最強のふたり」でドリスはなぜ辞めたのかを多角的に解説・実話との違い

チェックリスト

-

映画では弟のトラブルとフィリップの言葉が退職のきっかけ

-

実話では約10年の介護後、モロッコ移住と結婚を機に円満終了

-

映画は家族トラブルに改変し感情移入しやすく演出

-

実際は別れの後も交流が続き、友情はむしろ成熟

-

小道具や演出で「送り出す勇気」と友情の更新を象徴

-

別れは断絶ではなく、互いの成長と新たな人生の始まり

なぜ介護を辞めた?映画「最強のふたり」での理由

映画『最強のふたり』で描かれるドリスの退職は、単なる仕事上の出来事ではありません。そこには家族の切迫した事情と、フィリップの「送り出す勇気」が重なっていました。別れは痛みを伴いながらも、互いの尊厳と成長を支えるための必然として描かれています。

家族の事情と緊急事態が引き金に

弟アダマが薬物トラブルで負傷し、フィリップ邸へ逃げ込む場面は転機となります。妹ミナとの電話で弟の緊急事態を悟ったドリスは、「自分が家族を守らねばならない」と痛感します。養子として複雑な家庭に育った彼にとって、この責任感は避けられないものでした。

フィリップの言葉が後押しする

退職を決定づけたのは、フィリップの一言です。「これは君の一生の仕事じゃない」。この言葉には、若さと未来を持つドリスを縛らず、可能性を尊重する思いが込められていました。退職は命令ではなく、対等な人間同士の合意として成立したのです。

別れを象徴する静かな儀式

イヴォンヌがドリスに手渡す“風俗ファイル”や、差し替えられた写真は、二人の関係が雇用を超えた深い信頼に基づいていたことを象徴します。涙をこらえて屋敷を去るドリスの姿は、観客の胸にも余韻を残します。

メリットと代償、そして再会へ

この別れには二面性があります。ドリスは家族と向き合う機会を得て、フィリップは友情を依存でなく尊重として証明しました。一方で新しい介護人とは噛み合わず、フィリップは孤独と体調悪化に直面します。最終的にイヴォンヌの働きかけで再会し、夜のドライブや海辺での邂逅へとつながることで、別れは新しい絆への布石となりました。

つまり映画における退職は、家族の緊急性とフィリップの決断が交差した結果です。それは断絶ではなく、再会と友情の成熟へ導くための前向きな転換点だったのです。

なぜ介護を辞めた?実話版での退職理由と映画との相違点

映画『最強のふたり』では家族トラブルが退職の理由と描かれますが、実際はまったく異なります。実在モデルであるアブデル・ヤスミンは、約10年にわたりフィリップを支えたのち、モロッコ移住後に訪れた人生の転機をきっかけに“円満な区切り”を迎えました。その背景には、若い相棒の未来を尊重するフィリップの判断がありました。

約10年続いた介護と円満な契約終了

映画では数か月から1年ほどの短い期間に見えますが、実際の介護は1990年代半ばから2004年頃まで約10年に及びます。モロッコへ移住後、アブデルに恋人ができ、結婚や家庭を視野に入れる段階に入ったことで、フィリップは「あなたはあなたの人生を」と声をかけ、契約を終了しました。これは命令ではなく、相手を思いやった送り出しでした。

別れは断絶ではなく友情の更新

契約終了後も二人の関係は続きます。映画のプレミアにそろって姿を見せたり、家族ぐるみの交流をしたりと、友情はむしろ成熟を深めました。アブデルは会社を立ち上げ社長となり、フィリップも再婚して二人の娘を迎えるなど、それぞれの幸福を歩みながら絆を保ち続けました。

映画が理由を改変したワケ

観客にわかりやすい物語を届けるため、映画は「弟アダマのトラブル」を退職のきっかけとして描きました。分かりやすい因果関係を設定することで、夜のドライブや海辺の再会へとスムーズに感情をつなげる狙いがあったのです。実話の“相互尊重と送り出す勇気”は残しつつ、動機を映画的に置き換えた構造といえます。

実話と映画の主な相違点

- 在職期間:映画=数か月〜1年風/実話=約10年

- 退職理由:映画=家族トラブル/実話=フィリップの将来配慮による提案

- 出自設定:実話=アルジェリア系アブデル/映画=セネガル系ドリス(オマール・シーに合わせ変更)

- 妻の時系列:映画=すでに他界/実話=介護開始後の1996年に逝去

- 恋愛描写:映画=文通と出会いを強調/実話=モロッコ移住後に再婚

- 生活拠点:映画=パリ中心/実話=モロッコで生活基盤を形成

要するに、映画の退職理由は「わかりやすい物語設計」、実話の退職理由は「人生を尊重する送り出し」。核にあるのはどちらも対等な友情が人を変える力であり、違いを翻訳として受け止めれば両方の物語が腑に落ちます。

フィリップの決断に込められた意味

映画『最強のふたり』で描かれる退職の場面は、単なる雇用関係の終わりではありません。そこには「同情ではなく尊重」を軸に、若い相棒ドリスの未来を広げるという強い意志が込められています。別れを選ぶことで依存を避け、二人がそれぞれの人生へと踏み出すための設計図が描かれているのです。

対等さを守る言葉の力

フィリップは最初からドリスを“介護人”ではなく相棒として扱いました。面接時の無遠慮さを気に入り、パーティでは彼の音楽を受け入れる姿勢に表れています。別れの場面でも「これは君の一生の仕事じゃない」と告げ、憐れみではなく主体性への信頼を示しました。ここに、尊厳を認め合う二人の関係の核がはっきりと刻まれています。

依存を避けた自立への一歩

退職はドリスだけでなくフィリップ自身の成長にもつながります。ドリスは家族の問題に立ち向かい、フィリップは恋や人生の楽しみを取り戻していく。海辺での再会シーンへ続く流れは、その決断が両者の未来を切り開く“成長装置”として機能していたことを物語っています。

痛みを伴う現実的な選択

もちろん、別れは美談だけでは終わりません。ドリスが去ったあとのフィリップは介護の質が落ち、発作で体調を崩す場面も描かれます。楽ではない選択だからこそ、「送り出し」が尊重としての意味を強く持つのです。リスクを承知で手を放す勇気が、現実味を与えています。

演出に込められた“送り出し”のサイン

映画は小道具や仕草で別れを象徴させます。差し替えられていた写真を受け取り、イヴォンヌが返すユーモラスなファイル、そしてファベルジェの卵の返還。これらは“借りたものを返す”所作を通じて、関係の更新と信頼の継承を示す仕掛けです。海辺での再会という粋な段取りも含め、言葉を超えた演出が二人の友情を補強しています。

映画の設定は実話と細部が異なりますが、核にあるのは同じです。フィリップは現実でも約10年の介護を経て、相棒アブデルの将来を思い契約を終了しました。依存を避け、相手を前に進ませる友情は、フィクションを超えて実在したのです。

ファベルジェの卵などの小道具や演出が示す信頼の象徴

映画『最強のふたり』では、ファベルジェの卵や電話、写真といった小道具が、二人の友情の揺れと深まりを可視化する役割を果たしています。これらは説明的なセリフではなく、行為や選択を通じて“信頼の更新”を観客に伝える仕掛けです。

卵が映す「過去から未来への橋」

ファベルジェの卵は、フィリップにとって亡き妻の記憶そのもの。ドリスが軽率に盗み、やがて返すという流れは、境界を越える・ルールを学ぶ・責任を返す、という三段階の物語を作ります。特にレストランで卵を静かに戻す場面は、「他人」から「託せる相棒」へと変わった瞬間を無言で示しています。

電話と写真が揺らす「自己像の試練」

文通相手エレノアとのやり取りでは、電話と写真がフィリップの心を揺さぶります。ドリスに背中を押されて初めて電話をかけた時、距離が一気に縮まる一方で、写真を送る場面では障害を見せるか隠すかで葛藤します。カフェでの失敗を経て、最終的にドリスが用意した海辺での再会によって、“隠す”から“見せる”へと自己受容の一歩を踏み出すのです。

二つの小道具が示す共通点

卵と電話・写真はいずれも関係性を次の段階へ押し上げる装置です。卵は「過去を共有する覚悟」を、電話や写真は「未来を共にする勇気」を象徴しています。そしてそのきっかけはいずれもドリスの無遠慮な介入であり、それが結果的にフィリップの価値観を広げていきました。

映画的脚色としての意味

実際のエピソードでは、卵の象徴性やエレノアとの写真のやり取りは映画ほど強調されていません。監督はドラマ的な圧縮と象徴化を使い、観客が直感的に二人の関係の変化を理解できるように演出しました。つまり、史実よりも「関係をどう描くか」を優先した工夫だと捉えると、この仕掛けの意味が腑に落ちます。

ラストシーンが語る友情の到達点

映画『最強のふたり』のラスト、ダンケルクの海辺でのエレノアとのシーンは、ドリスとフィリップの二人の関係が「介護人と雇用主」から「かけがえのない友」へと完全に移行する瞬間を描いています。ドリスは支えることよりも、フィリップが自立して前に進むための舞台を整え、自らは一歩引く。その選択が友情の成熟点を鮮やかに映し出しています。

シーンの流れと象徴的な演出

物語はまず、ドリスが再びフィリップのもとに戻り、入浴や髭剃りを手伝い、身なりを整えるところから始まります。夜のドライブでは、序盤のカーチェイスを反転させるかのように「September」が鳴り響き、疾走感が二人の生の実感を蘇らせます。そして海辺のレストランでは、ドリスがエレノアとの再会を段取り。最後にファベルジェの卵を返し、窓の外から二人を見届けて去る流れは、友情の完成を象徴しています。

なぜ「友情の到達点」と言えるのか

ここでの大きな転換は、ドリスが介助そのものから“選択の主体をフィリップへ返す”ことにあります。窓の外に立つ構図は、彼が「介護の内側」から「友として外側に立つ存在」へと移行したことを直感的に伝えます。さらに、音楽と海の水平線が広がりを象徴し、閉じていた世界を再び外へつなぐ仕掛けになっています。

再会が語るメッセージ

この場面が伝えるのは、「介護のゴールは抱え続けることではなく、手放す勇気である」ということです。エレノアへの連絡や席の用意といった細部の段取りに、フィリップの尊厳を最優先する姿勢がにじみます。卵を返す動作は過去の区切り、窓越しの微笑みは未来へのバトン。過去と未来をつなぐ儀礼がひとつのシーンで完結しています。

観客が受け取る価値

この再会は涙で終わる別れではなく、関係のアップグレードとして描かれています。「支える」から「解き放つ」へ。観る人は、相手の自由を広げることこそ支援の成熟形だと実感できるでしょう。実話の展開とは異なる部分もありますが、“送り出す勇気”を友情の頂点として示す点で、現実の二人の関係とも響き合っています。

その後の二人が示す別れの価値

映画『最強のふたり』が描いた別れは、悲しい断絶ではなく「成長への通過点」でした。実際の二人の歩みを重ねてみると、その意味がさらに深まります。フィリップはモロッコで再婚し二人の娘を迎え、アブデルは結婚して三児の父、そして会社の社長に。人生の舞台が変わっても交流は続き、映画のプレミアやドキュメンタリーに揃って登場する姿は、友情が途切れなかったことを物語っています。

映画と実話で異なる「別れの理由」

映画では弟アダマのトラブルをきっかけに、フィリップが「これは君の一生の仕事じゃない」と送り出します。一時的な離脱は海辺での再会に結びつき、カタルシスを生みました。

一方、実話ではモロッコ移住後、アブデルに恋人ができ将来を見据えるようになったことで、フィリップが「あなたはあなたの人生を」と契約終了を提案。別れは束縛を断つのではなく、むしろ相手の人生を広げる選択でした。

それぞれの新しい歩み

フィリップは体調管理に適したモロッコで家庭を築き、晩年まで穏やかに暮らしました。2023年に72歳で逝去するまで、多くの人に希望を与える存在であり続けました。

アブデルは結婚して三児の父となり、起業して社長に。かつての雇用関係を超え、人生の伴走者としての関係を確立しています。肩書が外れたことで、二人の絆はむしろ強まりました。

別れが伝えるメッセージ

ファベルジェの卵の返却や海辺の演出が示すのは、「支える」から「託す」への移行です。送り出す勇気こそが、相手の自由を最大化する支援であると観客は感じ取れるでしょう。映画は時間を圧縮し脚色を加えていますが、実話と映画の両方に共通する核は、相互尊重と成長。そして別れが友情を壊すのではなく、新たな段階に押し上げる力になることです。

まとめ:「最強のふたり」でドリスはなぜ辞めたのかを整理する

- 2011年公開のフランス映画で実話を基にしたヒューマン・コメディである

- 頸椎損傷で車椅子生活の富豪フィリップと移民青年ドリスの友情物語である

- ドリス退職のきっかけは弟アダマの薬物トラブルによる家庭の緊急事態である

- 養子として育ったドリスは家族を守る責任を強く意識していた

- フィリップが「これは君の一生の仕事じゃない」と告げたことが決断を後押しした

- 退職は命令ではなく対等な合意として描かれている

- 別れの場面ではイヴォンヌが写真や風俗ファイルを手渡し信頼を象徴させた

- 退職後のフィリップは新しい介護人と合わず孤独と体調悪化に直面した

- 別れは友情の断絶ではなく再会への布石として機能した

- 再会シーンでは冒頭のカーチェイスを回収し友情が成熟した姿を示した

- 実話では約10年間介護が続きモロッコ移住後に契約を円満終了した

- 実在の相棒アブデルは結婚し三児の父となり会社社長へと成長した

- フィリップもモロッコで再婚し二人の娘を迎え家庭を築いた

- 映画は分かりやすさのために家族トラブルを退職理由に改変した

- 核心にあるのは同情ではなく尊重に基づく対等な友情である