南の孤島を舞台に“現実×仮想”がねじれる映画『忌怪島』を、あらすじから “最後の意味”まで一気に読み解きます。物語の核となる赤い女(イマジョ)と海に立つ鳥居の機能、そして視点のレイヤーがズレる仕掛けを整理。映画だけでは掴みにくい因果を、伝承を起点とした元ネタと照らし合わせて解説します。

また、エンドロールで胸に刺さるリンの最後を複数の解釈軸で検証し、手首に浮かぶ表示や水音・鎖のサインが示す“どこにいるのか”を可視化。さらに小説版で補強される血筋・島のその後・フェリーの帰結まで抑え、映画とテキストの差分を立体的にまとめます。締めくくりには、“語れば広がる呪い”を現代に移植する本作のテーマ解説も収録。迷いやすいポイントを最短距離で解きほぐす内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください!

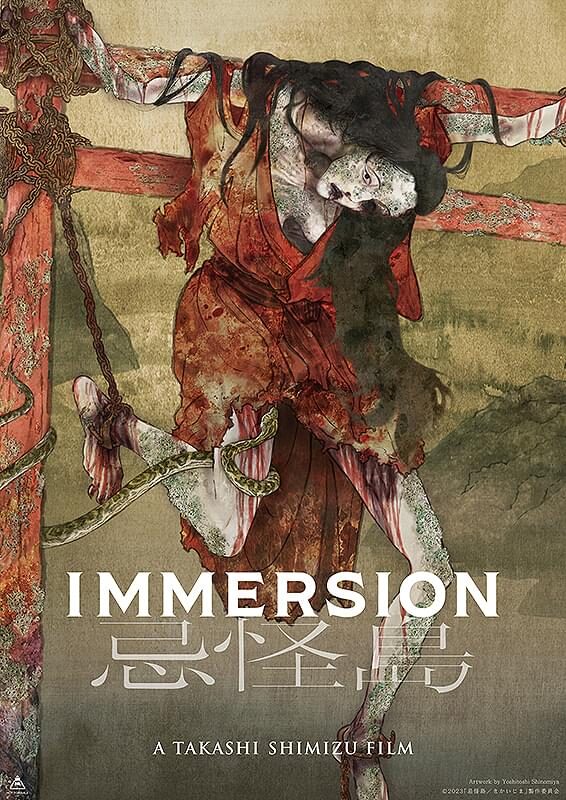

映画『忌怪島』ネタバレ考察|あらすじ・最後の意味・元ネタ・テーマ解説

チェックリスト

-

2023年公開のPG12指定ホラーで、清水崇監督×いながききよたか脚本。島をVR複製する計画が舞台

-

現実の島とVRの“もう一つの島”が二重構造となり、怨霊とデータが絡み合うSF寄りホラーが核

-

主要キャストは西畑大吾・山本美月ほか。赤い女(イマジョ)や海中の鳥居が象徴モチーフ

-

序盤で研究者の不可解な死や島の排他性、ユタの霊視などが提示され、科学と信仰が並走

-

ラストは手首のVISITOR表示・鎖音・鳥居再出現から“仮想層に滞在”を示唆し脱出未達成

-

鑑賞の要点は「どのレイヤーか」の意識、鳥居と水音、手首UIの三点に注目して読み解くこと

基本情報|映画『忌怪島』

| タイトル | 忌怪島/きかいじま |

| 公開年 | 2023年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 109分 |

| ジャンル | ホラー/SF |

| 年齢制限 | PG12 |

| 監督 | 清水崇 |

| 主演 | 西畑大吾 |

2023年公開・上映時間109分、区分はPG12。清水崇監督(『呪怨』)が、脚本のいながききよたかと共に手がけたジャパニーズホラーです。南の孤島をフルスキャンして仮想空間(メタバース)に複製する研究計画を土台に、テクノロジーと土着の怨霊譚が交差します。レーティングの理由は社会的弱者に対する暴力描写で、血しぶきよりもじわじわ迫る心理的な不穏さが前面に出るタイプの恐怖といえます。

作品データとコンセプト

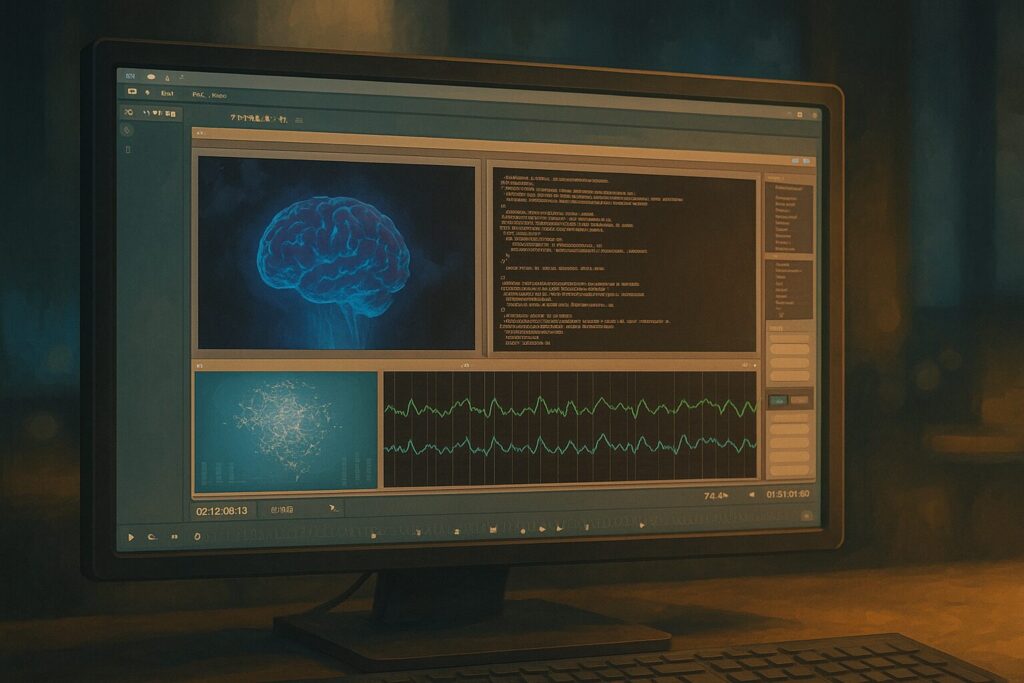

本作の核は、現実の島=データ化された“もう一つの島”という二重構造です。VRの仮想空間で起きた異変が、あたかも現実へ滲み出すかのように感じられる仕掛けが多く、ホラーでありながらSF的アイデアにも手が届きます。怨霊とデータという相反する要素が、物語の終盤に向けて絡み合っていく設計が見どころです。

主要キャストと制作陣

主人公の天才脳科学者片岡友彦を西畑大吾(なにわ男子)、島に縁を持つ園田環を山本美月が担当。研究チーム「シンセカイ」には生駒里奈、平岡祐太、水石亜飛夢、川添野愛が名を連ねます。島の世話役新納シゲルは笹野高史、霊能者南トキは吉田妙子。怪異の象徴である赤い女(イマジョ)は祷キララが演じ、音楽は山下康介が担当します。自然音と電子音を織り交ぜたスコアが、現実と仮想の境界線を揺さぶる役割を果たします。

舞台設定の要点

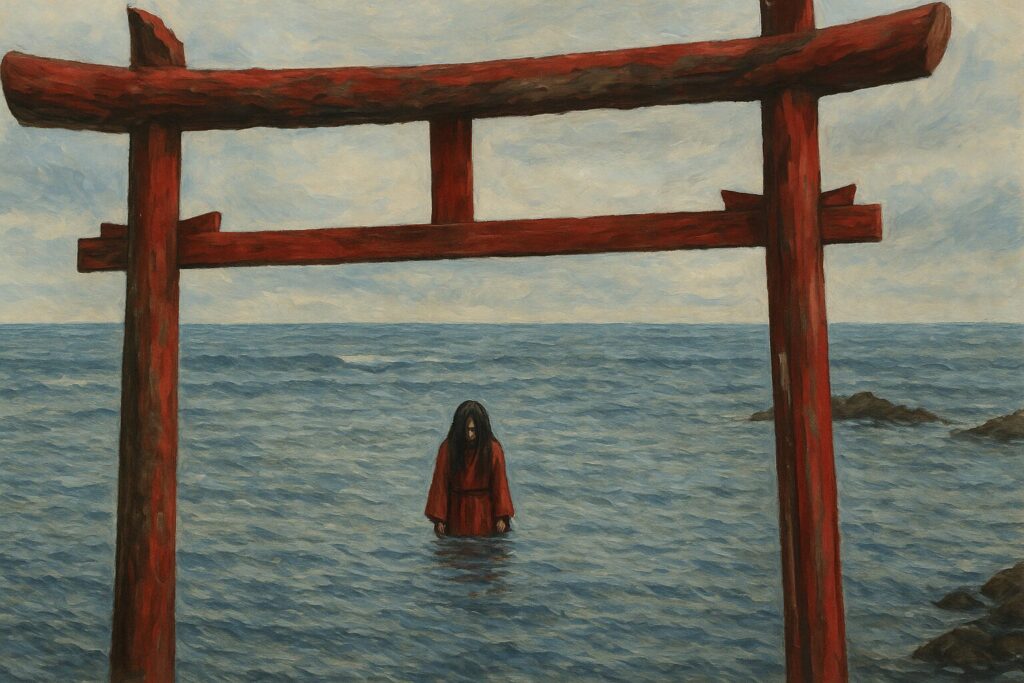

舞台は海に囲まれた閉鎖空間の島。チームは島をそっくりコピーしたVR空間「シンセカイ」を構築し、視覚だけでなく嗅覚や触覚に近い感覚まで再現しようとします。物語の鍵は、島に古くから伝わる「イマジョ」伝説と、海中に立つ赤い鳥居。“鳥居=出入口”というモチーフが現実/仮想の行き来を想像させ、物語全体のスリルを下支えします。

作品トーンと鑑賞の注意点

ホラー耐性が高くなくても比較的観やすい一方で、VR・脳科学の用語や多層世界の示唆が随所に置かれ、物語の把握には多少の集中力が必要です。とはいえ、“呪い×テック”という新鮮な組み合わせは考察好きにはたまりません。初見では、誰がどのレイヤー(現実/仮想)にいるのかを意識しながら追うだけで、混乱はぐっと減ります。

序盤のあらすじ|ネタバレ無し

研究者と島の出会い

物語は、脳科学者の片岡友彦がVR研究チーム「シンセカイ」に合流するため孤島へ向かうところから始まります。彼らは島を丸ごとデータ化し、一人で過ごせる無人島体験を提供する計画を進めていました。着任早々、友彦は嗅覚まで再現する独自セッティングで一目置かれる存在になります。

不可解な事故の影

ほどなくして、チームの牽引役だった井出文子と、島民の園田哲夫が同時刻に不可解な死を遂げていた事実が明らかになります。双方ともVR装置を装着した状態で発見され、関係者には水濡れや海に由来する痕跡が残っていました。公式には事故として処理されているものの、現場には説明のつかない点が並びます。

島の閉鎖的で排他的な空気

研究拠点の世話役シゲルは、島では“村八分”の扱いを受けています。そんな中、中学生のリンだけが彼に弁当を運び優しく接する存在として描かれ、外部者×島の掟という対立構図が静かに立ち上がります。観客は、科学の進歩と土着のしきたりの衝突を匂わせる空気を体感します。

霊能と科学:二つのアプローチ

友彦は真相解明へ向けて脳波データの解析を開始し、チームは「感情や思考を同期する機能」を手掛かりに事態を読み解こうとします。一方で、島のシャーマン南トキが示す霊視の所作も描かれ、科学と信仰の二重スコープで島の異変に向き合う構図が準備されます。

序盤で押さえたいポイント

この段階では、赤い着物の女の存在、海に立つ鳥居、現実と仮想の境界の曖昧さが、まだ断片として散っています。ここで焦って因果関係を断定しないほうが理解しやすく、「どの出来事がどの世界線で起きているのか」を見極める視点が、以降の展開を楽しむカギになります。前述の通り、グロテスクな描写は控えめですが、水音や鎖の擦れる音などの音響による恐怖演出が効いていますので、環境音にも耳を澄ますと没入感が高まります。

登場人物と関係性を整理

物語を理解しやすくするには、主要人物を役割(機能)とつながり(関係性)で把握するのが近道です。ここでは、現実と仮想が交錯する本作ならではの“二重の位置づけ”にも触れながら整理します。

中心軸:友彦と環

天才脳科学者片岡友彦は、VR計画「シンセカイ」に招かれ島へ。到着直後から嗅覚まで再現する調整で頭角を現します。

園田環は、同時刻に亡くなった被験者園田哲夫(父)の死因を追う娘。偶然の再会から行動を共にし、科学(友彦)×当事者意識(環)のバディ構造が生まれます。

起点の二人:井出文子と園田哲夫

計画の牽引役井出文子は、研究室でVR装置を付けたまま水濡れ遺体で発見。

一方の被験者園田哲夫も同時刻に溺死状況で見つかります。二人の死は、脳活動の同期(シンクロ)と海の気配を結び付ける決定的なきっかけです。

島側の要:新納シゲルと金城リン

世話役の新納シゲルは、母がイマジョ憑きと忌避され、島で村八分。

金城リンは唯一シゲルに寄り添う中学生で、弁当を運ぶ優しさが描かれます。やがて、シゲルがイマジョを目覚めさせた張本人であること、そしてリンの行き先が物語の痛点となります。

霊能の窓口:南トキ(ユタ)

島のシャーマン南トキは、環の手を介した霊視で“水の死”を告げ、赤い女(イマジョ)の出現に鳥居=出入口という構造を与えます。以降、科学の解析と霊能の所作が並走します。

「シンセカイ」チーム

山本春樹/深澤未央/三浦葵/北島弘治らは、衛星スキャン、実装、監視など実務の現場を担う面々。北島の失踪と溺死、山本の殉死は、仮想から現実へ“水”が滲み出す恐怖を決定づけます。

前述の通り、三浦の救出やオフィス床の海水化は“境界の崩壊”を体感させる象徴です。

怪異の核:赤い女(イマジョ)

赤衣・鎖・左目の損壊とともに現れる怨霊。海中の赤い鳥居を介して現実/仮想を往復し、録画から姿が消える/現れるなど“レイヤー越しの干渉”を示します。祷キララの肢体表現が、実体と残像のあわいを際立たせます。

小説版で補強される関係

記事の最後にまとめて解説しますが、小説では、血筋の示唆(環や島側への連関)、山本の別側面(利害の匂い)など背景の濃度が上がります。映画だけでも理解は可能ですが、島と人物の“つながりの深さ”を補足したい方にはおすすめです。

ラストシーン考察|最後の意味

終盤、友彦と環は無人のフェリーで島を離れます。ところが、鎖の擦れる音、燃やしたはずの鳥居の再出現、そして手首に浮かぶ数字(VISITOR/番号)が、単純な脱出ではないことを告げます。ここでは、映画本編とデータベースの考察を突き合わせ、矛盾なく読み解きます。

事実の整理:画面に映る“違和感”

・フェリーに他乗客がいない

・鎖音が続く(イマジョ接近時のサイン)

・赤い鳥居が視認できる(現実では焼失済みのはず)

・手首にビジター表示や番号が発光(VR滞在のフラグ)

この同時多発の“合図”は、現実ではなくレイヤー内(仮想/あちら側)にいる確率を押し上げます。

手首の数字が示すもの

VISITOR/004のような表示は、作中一貫してVR世界の在席インジケーターとして機能します。ラストでこれが消えない以上、ログアウト不能/想定外の滞在が続いている、と読むのが自然です。

鳥居の復活は何を意味するか

鳥居=門は、現実と仮想の接点であり、封じ・通行の両義を持つ装置です。現実側の鳥居は焼いたが、仮想側(あるいは別レイヤー)の鳥居は存続。画面に映る鳥居は“こちら側”ではない鳥居で、ふたりがまだレイヤー内にいることを示す“灯台”と捉えられます。

フェリーの無人性というサイン

島からの船に誰もいないのは、スキャンされた最小世界の特徴とも一致します。作中でも「誰ともすれ違わない」場面があり、“島全体がプラットフォーム”という示唆が繰り返されていました。環境は移動しても、層は変わっていないのです。

どこから仮想だったのか(層のズレ)

録画から赤い女が消える/現れる、オフィス床が海へ相転移、監視映像に合わせ鏡のような無限スクリーン——これらは層の重なりを可視化する演出です。解釈としては、

- 終盤で再び取り込まれた(船上で再拘束)

- 物語のかなり早い段階から層内(“すれ違わない島”)

の二択が立ちますが、複数の兆候が序盤から積み上がるため、②の比重は軽視できません。

シゲルの“もう一つの鳥居”という逃げ道

前述の通り、シゲルの部屋にも鳥居の祭祀がありました。これを“現実側の出入口”と捉えれば、戻る手掛かりになり得ます。ただし、誰が/どの層からアクセスできるかは別問題で、リンの結末がそれを難しくします。

エンドロールのリンが突きつけるもの

三線の歌→鳥居へ進み→海へ沈むリンは、取り憑き/門の通過/仮想内閉じ込めのいずれか、もしくは複合。現実では焼けた鳥居が映る以上、リンもレイヤー内にいると読むのが妥当です。シゲルの“守りたい”という願いは、皮肉にも別の層での喪失として回収されます。

小説版の補足で見える輪郭

小説では、フェリーが結局島へ戻る、島全体の“呪いの蔓延”など、ループ継続がより明示的です。映画単体でもループの気配は十分ですが、活字は“出たのに戻る”というねじれを強め、層からの離脱困難を裏づけます。

手首の発光、鎖音の残響、鳥居の視認、無人の世界。これらの符号は、友彦と環が依然として“どこかの層”に留まっていることを示唆します。焼いた鳥居=一つの門は閉じたが、別の門は開いたまま。本作のラストは、出られたふりをするレイヤーというジャパニーズホラーの定石を、VRという器で再配置した帰結だといえるでしょう。

元ネタ解説|奄美の「イマジョ」伝説

奄美群島に伝わる「イマジョ」は、理不尽な暴力で命を奪われた若い女性が怨霊となって報復する口承です。語り手や地域で細部は揺れますが、被害→殺害→祟りという因果は共通し、さらに「語れば祟る」という禁忌が物語の外側にまで効力を及ぼします。ここでは、その骨格と映画『忌怪島』での翻案点を整理し、現代的な読み替えまでをわかりやすく解説します。

伝承の骨子

まず枠組みです。美貌の下女イマジョが主人に強要され愛人扱いにされ、嫉妬した正妻(時に島の女たち)に拷問され殺害されます。亡骸は粗末に扱われることもあり、やがてイマジョは怨霊化して加害側の一族を次々に滅ぼす——この一本道が核です。語りの型によっては報復が過剰に反転し、イマジョの家族側にも祟りが跳ね返るパターンも語られます。

残酷描写と“語れば祟る”という禁忌

地域差の大きい部分として、輪姦や下腹部への拷問の強調、妊娠中だった/胎児まで祟りに用いられたといったバリエーションがあります。こうした生々しい具体が怨霊譚の現実味を強め、同時に「口にすること自体が拡散=危険」という感覚を育ててきました。結果、“イマジョの話をするだけで呪われる”という禁忌が、物語の伝播速度を抑える社会的ブレーキとして機能してきたのです。

映画での翻案ポイント

『忌怪島』は伝承の核を視覚記号に置き換え、現代的な土台へ接続しています。

- 赤い衣…血と婚礼の二面性を帯びる“禁色”。

- 鎖…拘束と磔刑の記憶の可視化。

- 左目の損傷…投石の痕を思わせる造形。

- 海に立つ鳥居…こちら/あちらを結ぶ“門”であり、現実と仮想を行き来させる中核モチーフ。

とりわけ鳥居=出入口の強度が、メタバースという複製環境と怨霊譚を無理なく橋渡しします。焼却したはずの鳥居が別レイヤーで残存して見えるのは、まさにこの“門”の多層性を利用した演出です。

血の継承と“憑きもの”観(小説版で補強)

ノベライズでは、イマジョが処断前に身ごもり、別所で産んだ二人の子が本土へ売られ、成長後に互いの縁を知らぬまま結ばれた——その血筋が島へ戻り、管理人シゲルの母に連なるという系譜が示唆されます。さらに環の父・哲夫にも微量の血が混じる設定が補強され、血/土地/語りが祟りを持続させる回路として立ち上がります。終盤以降、男性の不可解な死の増加や若い女性に広がる“憑き”の徴は、祟りのベクトルが拡張へ向かう兆しです。

ユタ(シャーマン)と鎮めの限界

南島文化のユタ(霊能者)は調停者として登場しますが、イマジョ級の怨念は祓い切る対象ではなく、封じて“戻す”のが限界という語り口が基本です。映画でも「仮想空間へおびき寄せ、鳥居(門)を閉じる」という封印型の対処が採用されます。完全消滅ではなく、再侵入の余地を残す終わり方は、奄美の口承が持つ“終わらなさ”に忠実です。

現代的読み替え:語るほど強まる祟り

面白いのは禁忌の現代的反転です。「語れば祟る」という抑制は、録画・共有・同期が前提の時代にむしろ増幅装置へ変容します。作中のブレイン・シンクロニシティ(思考・感情の同期)は、“他者の見た怨念をコピーして広げる”技術として働きます。赤い女が録画から消えたり現れたりする揺らぎは、語りの位相が変わる→祟りの可視性が変化するという民俗的直観を映像言語で翻訳したものです。

まとめ

要するに「イマジョ」伝説は、被害女性の怨念が加害系譜と土地に居座る話であり、語る・見る・共有するほど波及する“語りの仕様”を本質に持ちます。『忌怪島』は海・鳥居・赤衣・鎖という原型記号を守りながら、メタバースという複製環境を媒介に祟りの持続と拡散を現代語訳しました。前述の通り、門=鳥居の設計が現実/仮想の二重性を担保し、伝承の“終わらなさ”をいまの観客に伝える強力なフレームになっています。

テーマと鑑賞ポイント

一言でいえば、「呪い×テック」のアップデートです。清水崇監督の系譜(『呪怨』『恐怖の村』三部作)における“終わらない祟り”を、VR/メタバース/脳波同期に積み替え、“伝播媒体がアナログ→デジタルへ”と移る恐怖を描きます。

呪いは“媒体”を変えて増幅する

昔は井戸や廃屋、今作はスキャン済みの島=プラットフォームが媒介です。嗅覚まで再現する“体性感覚の説得力”が、「データの世界でも痛みは現実」という錯覚を生み、床が海に変わる相転移演出で境界を崩します。鳥居が“API”のように出入口となる比喩は明快で、焼いた門が別レイヤーで復活する“仕様”が、現代の不気味さに直結します。

清水作品に通底する“ループ”

ハッピーエンド風の直後に、手首のVISITOR表示/鎖音/無人フェリー。ここで監督らしい「出られたつもり」の反転が作動します。祟りは鎮まりではなく、拡張や継承として現れる——島=環境がキャッシュされた以上、削除は難しい。小説版の補助線(フェリーが戻る、島の死が増殖)を踏まえると、ループの輪郭はさらに濃く見えてきます。

観やすさと難解さのバランス

PG12/グロ控えめで間口は広めです。一方、ブレイン・シンクロニシティや無限に連なる画面など、レイヤー認識が鍵になります。迷いにくい見方は、

- “今どの層か”を常に仮置きする(現実/仮想/あちら側)

- 鳥居と水音をトリガーとして拾う

- 手首の発光=在席ランプと覚える

この三点です。理解度が上がるほど、恐怖の論理が立体化します。

この作品ならではの“新しさ”

むやみにテックを装飾として足すのではなく、「共有・複製・同期」こそ呪いと最も相性が悪いという逆転が肝です。語るほど拡散する祟りが、可視化・録画・同調で雪だるま式に強まる。オカルトの社会的リアリティを、現代の情報実装で補強した点が、本作の面白さだと感じます。

情報量の多さで散漫に見える場面はあります。とくに人間関係の掘り下げ(動機・血筋)は映画単体だと匂わせ止まりになりがちです。気になったらノベライズで補完し、再視聴で音(鎖/水)とUI的サイン(手首)を追うと、“分かったうえで怖い”層に到達できます。考察を楽しむ人には、その再帰性こそご褒美です。

映画『忌怪島』ネタバレ考察|リンの最後・小説版・赤い女・鳥居について解説

チェックリスト

-

手首の「VISITOR/数値ID」はVRレイヤーへのログイン継続を示す指標で、ラストの発光は未脱出の合図

-

鳥居の再出現・鎖音の継続・無人環境は“最上位に見える仮想層”滞在を示す画面上のサイン

-

鳥居は現実/仮想をつなぐ入出力の門で、現実側を焼いても仮想側が生きれば呪いは循環する

-

リンの「歌う→鳥居→入水」は継承の儀で、媒介者として“こちら/あちら”を往還する存在に移行

-

ブレイン・シンクロとミラーニューロンは恐怖の共有=感染を劇的装置化し、怪異の可視化と拡声を担う

-

小説版で島の惨状・フェリーループ・血筋の連関・リンの後継資質が明確化し、拡張型ループが確定する

手首の数字は何を示す?――ラストの“発光UI”を読み解く

結論はシンプルです。手首に浮かぶ「VISITOR/数値ID(例:004)」は、登場人物が依然としてVRレイヤーに“ログイン中”であることを示す識別フラグです。

船上ラストで友彦と環の手首が発光し、燃やしたはずの鳥居が視界に戻り、鎖の音まで続く──これらが重なる時点で、二人の視点はまだ仮想側に固定されています。画面上のUI(擬似HUD)を用いて、観客にその事実を“見せて”いるわけです。

表示の内訳:VISITORと数値ID

VISITOR=そのレイヤーの来訪者を表すロール表示、数値ID=セッション(スロット)識別として読むのが最も筋が通ります。作中にはCHIEF(井出)といった役割ラベルも現れ、誰の認知に同期しているかでUIが前景化します。ブレイン・シンクロや恐怖刺激が強まる局面ほど、“ログイン表示”が意識の表層に浮上しやすくなる設計です。

レイヤー判定のヒント:画面の“地の文”を拾う

無人の交差点、モニターの無限入れ子(合わせ鏡)、乗客不在の船……こうした“異様さ”は、どの層にいるかを示す地の文のサインです。エンディングでは、

①鳥居の残存

②効果音の継続

③手首の発光

が同時に立ち上がり、「現実だと錯覚させる最上位の仮想層」に二人が滞留している構図が固まります。

よくある疑問への整理

- 「現実で鳥居は燃えたのに、なぜ見える?」

現実側は焼失、仮想層の鳥居は資産として残存。レイヤー差で説明できます。 - 「番号は罪や階級の暗喩では?」

その読みも不可能ではありません。ただし物語運用はログイン識別として一貫しており、ノベライズのフェリーが島へ引き返す描写まで踏まえると、示しているのは脱出不能=ループ構造の方が自然です。 - 最終結論は?

表示系は“観測者依存”で可視化される前提が置かれており、完全な一義化は避けるのが安全。ただ、画面上の証拠線(UI・音・景観)の積み上げは「まだ仮想層」を強く指しています。

リンの最後とエンドロール――“歌う・くぐる・沈む”が語るもの

要点は、リンの行動が「継承の儀式」として機能していることです。エンドロール後、リンは三線を奏でて歌い、赤い鳥居へ歩み入り、静かに海へ沈みます。現実の鳥居はすでに焼失済みなので、目前に鳥居が立つ時点でリンは仮想層(=“あちら側”)に位置していると読むのが自然です。つまり、彼女の消失は恐怖の再開ではなく、形を変えた持続(継承)の宣言に近い動きだといえます。

なぜリンなのか——媒介者としての資質

リンは島で唯一、村八分にされたシゲルに寄り添った存在で、いじめに抗う芯の強さを持ちます。被害者女性=イマジョの像と行動線が部分的に重なり、折り鶴(怨念の放出)や海辺での島唄(イマジョの歌)との接触が同調のトリガーになったと考えられます。ノベライズではユタ(南トキ)の後継資質にも触れられ、“こちら/あちら”をつなぐ媒介者としての適性が補強されています。

どこへ行ったのか——三つの読み筋

- 取り憑き・継承説:歌=口承を受け継いだリンが、祟りの“担い手”となる。ただし加害そのものより、記憶を保持する回路として島に残るニュアンスが強い。

- 仮想閉じ込め説:現実では焼けたが仮想側に残る鳥居をゲートとして、リンがイマジョと同期したまま仮想層に留まる。友彦・環がいる“船”と同じ層に滞在している可能性も。

- 門の往還者説:鳥居=境界デバイスを介し、リンは“こちら/あちら”を行き来できる媒介へ移行。小説で示唆される男性側の死増加/若い女性への“憑き”拡散とも呼応します。

エンドロールが担う役割——「終わっていない」を刻む

本編は一瞬、封じ込めが成功したかに見える場面で閉じます。直後に置かれたリンの静かな入水が、赤い鳥居・歌・水音という最小構成だけで、「まだ続く」を観客の身体に重ねて刻みます。あわせて、「守りたい」と願ったシゲルの意図が逆説的に叶わない悲劇性も確定。

言い換えれば、手首の“発光UI”=ログイン継続、鳥居=レイヤーをつなぐ門、リンの入水=継承の儀という三点が噛み合い、“呪い×テック”は消去ではなく拡張・ループへ収束していくのです。

赤い女=イマジョとは何者か

結論として、赤い女=イマジョは、奄美圏に残る「理不尽な暴力→溺死→祟り」という口承の核に、映画内のVR装置(ブレイン・シンクロ/仮想空間)が重なって可視化された“怨念の像”です。だからこそ、現実と仮想の両方に干渉し、島全体の位相を歪めます。ここでは、その成り立ちから振る舞いまでを整理します。

由来|奄美の口承が物語装置に接続する

先述した通り、イマジョとは、美しい下働きの女が権力者に弄ばれ、正妻や村の私刑で拷問され、海に放置され溺死するという伝承です。死後は怨霊となり、加害一族から島全体へ祟りが拡大。映画はこの芯に思考と感情を同期させる“シンクロ機能”を結び付け、データ上でも怨念が立ち上がる仕掛けにしています。

外見の記号|赤衣・鎖・左目が語るもの

出現時に繰り返されるのは、赤い衣、長い髪、足鎖(=金属を引きずる音)、損傷した左目。いずれも磔・投石・溺死の痕跡を視覚化した記号です。同時に床が海へ変質/濡れ痕が残るなど、物理法則の破断が起こり、観客に「境界が開いた」ことを知らせます。

出現パターン|鳥居をハブに“水へ引く”

イマジョは海上の赤い鳥居を起点に姿を見せ、標的を水中へ引き込む型で襲います。島民に限らず研究者まで被害が及ぶのは、ブレイン・シンクロを介して仮想層へ侵入し、誰かの恐怖や視覚を経由して存在を拡張できるからです。

鳥居との結節点|境界インターフェースとして増幅

鳥居は現実/仮想を接続する“門(インターフェース)”として機能します。門が開いている層ではイマジョの顕現が強まり、逆に現実側を焼いても仮想側の鳥居が生きていれば通行は続く。管理人シゲルの折り鶴や祭祀的所作、復讐心が再覚醒のトリガーとなり、怨念は鳥居=入出力点を通じて往還を始めます。

観測者依存のUI|“CHIEF/VISITOR/数字”の意味

作中で手首にCHIEF/VISITOR/数値IDが浮かぶのは、観測者の認知が同期した瞬間に前景化するUIだからです。恐怖刺激や同調の強度が増す局面ほど表示が濃くなります。これにより、実体の幽霊か、同期で再生された像かがあえて曖昧に保たれ、解釈の余白が生まれます。

解釈の幅|“怨念×装置”の二重レンズで読む

前述の通り、イマジョは伝承(怨念)と装置(VR)の掛け算で立ち上がる存在です。鳥居が見える/水音と鎖が続く/手首UIが発光する——これらの兆候が重なる場面は、境界が開いた層にいる合図。封印しても別レイヤーが稼働していれば祟りは続くという“ねじれ”が、本作の不穏さを持続させます。

鳥居が示す“境界デバイス”の役割

鳥居は物語全体のハブです。現実の島とVRで複製された島、さらに“あちら側”をつなぐ双方向ゲートとして働き、封印の試みと呪いの拡張という相反する結果を同時に生み出します。

基本機能|入出力(I/O)としての門

作中の鳥居は神域の象徴を超え、イマジョが往還する入出力ポートに位置づけられます。現実の海上鳥居と仮想側の鳥居が対で干渉し、どちらか一方でも開いていれば通行は成立。ゆえに仮想側だけが生きている状態でも被害は継続します。

「燃やしたのに見える」理由|領域差で解く

浜へ引き上げて現実の鳥居を焼却しても、仮想層の鳥居は存続します。終盤に鳥居が視界へ戻り、鎖音が鳴り続け、手首UIが発光するのは、視点が仮想レイヤーに滞留している合図です。ノベライズの「フェリーが島へ戻る」ループ描写も、どこかの層で門が開いたままであることを補強します。

層判定のコツ|三点照合で読む

今いる層は、①鳥居の見え方 ②水/鎖音の異常 ③手首UI(VISITOR/数値ID)の発光を三点照合すると読みやすくなります。無人の交差点やモニターの無限入れ子(合わせ鏡)もズレの兆候。これらが同時に立ち上がる場面は、「門が開いている層」にいる確度が高いと考えて差し支えありません。

物語効果|封印と拡張のねじれ

鳥居を壊す/焼く行為は封印の試みですが、別レイヤーの門が生きていれば完全閉鎖にはならないという逆説が働きます。結果、呪いは消去ではなく“拡張”(別層への転位)へ収束し、ループ構造が成立。現実で火を入れても仮想で再点灯する——その反復が、終盤の“帰れない感覚”の源泉です。

鳥居が映るショットでは、床が海になる/濡れ痕が残るといった物理の破綻、鎖の擦過音、そして手首UIの発光に同時フォーカスしましょう。境界が開く瞬間を掴めると、ラストの不穏が腑に落ち、考察の足場がぐっと安定します。

ブレイン・シンクロニシティとミラーニューロン

物語の要(かなめ)は、思考と感情を“同期”させる実験機能が、島に刻まれた怨念と結びつき、現実と仮想の境界を溶かしてしまう点にあります。科学の装置として導入されたはずのテックが、口承の怪異を可視化し、拡声する媒介へ変質していく——ここが本作の肝です。

何を同期する装置か(ブレイン・シンクロニシティ)

ブレイン・シンクロニシティは、被験者の視覚・感情・記憶のパターンを取得し、他者の脳内に“追体験”を生成する試みとして描かれます。実験が濃くなるほど、UI(VISITOR/CHIEF/番号)が手首に浮かび、体感の“ログイン状態”が前景化します。つまり、装置はデータの共有であると同時に、見る者の現実感そのものを塗り替えるスイッチです。

ミラーニューロン仮説の位置づけ

作中で語られるミラーニューロンは、他者の行為や情動に共鳴してしまう脳内の応答として扱われます。ここでは厳密な神経科学の正否より、“共感=感染”のドラマ的メタファーが重要です。誰かの恐怖映像を観る/感じるほど、受け手の脳は同じ恐怖の回路を走り、怪異を呼び込む受容体に変わっていく、という運用です。

VR「シンセカイ」との結合

島の全域をスキャンした仮想空間=シンセカイが、同期機能の受け皿になります。嗅覚まで補完する高精度の再現が、怨念の“居場所”を仮想側に確保してしまう。結果、鳥居=ゲートを介して、現実と仮想の双方向干渉が始まり、床が海へ変わる、水濡れが残るといった“現実側の破綻”が起きます。

物語への影響:死と伝播のロジック

同期下で見た恐怖は、海へ引きずり込まれる身体感覚として再現され、現実の死と時刻が一致します。島民と研究者が同時刻・同型の死を迎えるのは、データ同期と怨念が一つの回路で動いているから。加えて、表示UIや無人の交差点/モニターの入れ子は、滞在レイヤー(現実か仮想か)を示すサインとして積み上げられます。

本作品への読み方として、まず、手首の表示=ログイン指標と捉えると混乱が減ります。次に、鳥居・水音(鎖)・UI発光の三点が同時に立ち上がる場面は、“門が開いた層にいる”と判定。こうして層を見切っていくと、ラストの“フェリーなのに帰れない感覚”が自然に理解できます。

本作の科学設定は、厳密な実証ではなく劇的装置としての扱いです。ミラーニューロンの解釈は比喩的で、同期機能も“見えないものを見える場所へ運ぶ”ための物語装置に近い。前述の通り、幽霊そのものか、同期が再生した“像”なのかは意図的に揺らされます。いずれにしても、テックが呪いを拡張する回路に組み込まれた——ここを押さえれば、本作の仮想論は筋道が通ります。

小説版で分かったこと|映画の補強ポイント

映画では示唆止まりの要素が、小説版で線としてつながります。 とくに“血筋”“島のその後”“ラストの帰結”が補強され、物語の見え方が一段深まります。

島の“その後”がはっきり描かれる

映画は不穏な余韻で止まりますが、小説版ではエンディング後の島の惨状が明示されます。

男性の事故死・不審死が激増し、若い女性は島外へ流出。ユタの南トキは死亡し、祈りの回路が断たれて防波堤が崩れる、という“結果”まで書かれます。

「脱出できていない」の確定描写

映画は示唆に留めた船上ラストを、小説はフェリーが島へ引き返す描写で確定。

観客の仮説だった「最上位だと思い込んでいる仮想層に滞留」が、テキストで強く裏づけられます。

血筋の線がつながる

小説版では、シゲルの母がイマジョの系譜で、シゲル自身も血を引くことが整理されます。さらに環の父・哲夫も系譜側で、環にも薄く血が流れている設定。

井出チーフは境島への固執や、友彦の幼少期の“近所のお姉さん”説を匂わせる記述が増え、島との私的動機が濃くなります(ただし同一人物と断定はしない)。

リンの役割=“媒介者”が明確化

映画の余韻だった入水シーンに対し、小説はリンがユタ(南トキ)の後継資質を持つことを明言。

歌→鳥居→入水は“取り憑き”ではなく継承の儀/往還者への移行として読みやすくなります。

呪いの拡散ロジックが具体化

小説では、イマジョの“血の拡大”という表現が強まり、男性の死が増え、若い女性に“憑き”の徴候が広がる流れがはっきりします。映画の「終わっていない」感が、“続いていく構造”として説明的に補強されます。

サブプロットの動機が明快になる

映画では薄かった人間関係が整理されます。

山本は未央・葵の二股に加え、他社へのスパイであることが明示。

秋奈は赤い服で島を出る=憑依の徴候という“赤”モチーフの連鎖も補強されます。

イマジョ=幽霊かデータかの揺らぎは維持しつつも…

コアは伝承の怨霊ですが、小説はブレイン・シンクロ×VRが“可視化と拡声”を担う点をより丁寧に示し、現実と仮想の二重回路で呪いが動く設計を理解しやすくしています。

要するに、小説版は島のアフター/フェリーループ/血筋/リンの媒介性/サブプロットの動機を“線でつなぐ”役割を果たします。映画の余白を壊さず、「呪い×テックは消去ではなく、別レイヤーへ拡張し続ける」という清水作品らしい帰結に、テキストで確度を与えているのが大きな違いです。

忌怪島ネタバレ考察まとめ

- 南の孤島をフルスキャンしたVR「シンセカイ」と土着の怨霊譚を接続したジャパニーズホラーである

- 手首のVISITOR/数値IDはVRレイヤー滞在を示すインジケーターであり、ラストでログアウト不能を示唆する

- 鳥居は現実と仮想、さらに“あちら側”を結ぶ境界デバイスとして機能する

- 現実の鳥居は焼失しても仮想層に残存しうるため、画面に再出現しても矛盾しない

- 鎖の擦過音や床の海化は“門が開いた層”を示す地の文のサインである

- 赤い女=イマジョは「理不尽な暴力→溺死→祟り」という奄美口承とVR装置の重ね合わせによる“怨念の像”である

- 外見記号の赤衣・鎖・左目損傷は拷問と磔、投石、溺死の痕跡の可視化である

- 出現パターンは海上の赤い鳥居を起点に対象を水へ引き込む型で一貫する

- ブレイン・シンクロニシティは他者の視覚・情動を追体験させ、怪異を可視化・拡声する劇的装置である

- ミラーニューロン仮説は“共感=感染”の比喩として運用され、恐怖がレイヤーを跨いで伝播する

- ラストの無人フェリー+鳥居可視+手首発光は“最上位に見える仮想層”への滞留を示す

- エンドロールのリンの歌→門通過→入水は継承の儀として祟りの持続を宣言する

- 小説版はフェリーの引き返しや島の男性死増加などを明示し、ループ構造を確定させる

- 血筋の線(シゲル家系や環側の微血)が補強され、土地・血・語りが祟りを循環させる

- 本作の恐怖は消去ではなく“別レイヤーへの拡張”に収束し、清水崇作品のループ性と接続する