家族旅行の最終日に解雇を告げられた父・ジムが、“夢の国”で現実と悪夢のあいだに沈んでいく――『エスケイプ・フロム・トゥモロー』のあらすじから結末までを一気に読み解きます。今回の記事では、主要登場人物の関係性、園内で敢行された前代未聞のゲリラ撮影の実態、そして白黒映像が生む不穏さを丁寧に解説します。

さらに、イッツ・ア・スモールワールドで始まる幻視や「猫インフルエンザ」というモチーフを手がかりに、終盤の研究所パートと“朝”の処理班の動きまで踏まえたラストの解釈を提示。地下施設や事故隠蔽、プリンセスの裏顔といった都市伝説的モチーフが物語装置としてどう機能しているのかも整理します。

無許可撮影作として話題になった本作が、なぜ大手から裁判に至らなかったのか――音源の差し替えやキャラクター毀損の回避など、公開を可能にした要素にも触れます。初見の方はもちろん、二度目以降の再鑑賞で“別の顔”が見えてくるはずです。

エスケイプ・フロム・トゥモロー ネタバレ考察|あらすじ・結末・登場人物・ゲリラ撮影を解説

チェックリスト

-

2013年公開の米インディ作(90分/R15+)。監督ランディ・ムーア、主演ロイ・アブラムソン。全編モノクロでサンダンスで話題化。

-

無許可のゲリラ撮影が最大の特徴。小規模クルー/一眼レフ(例:Canon 5D)/台本はスマホ共有/ICレコーダー録音/音源は差し替えなど実務で成立。

-

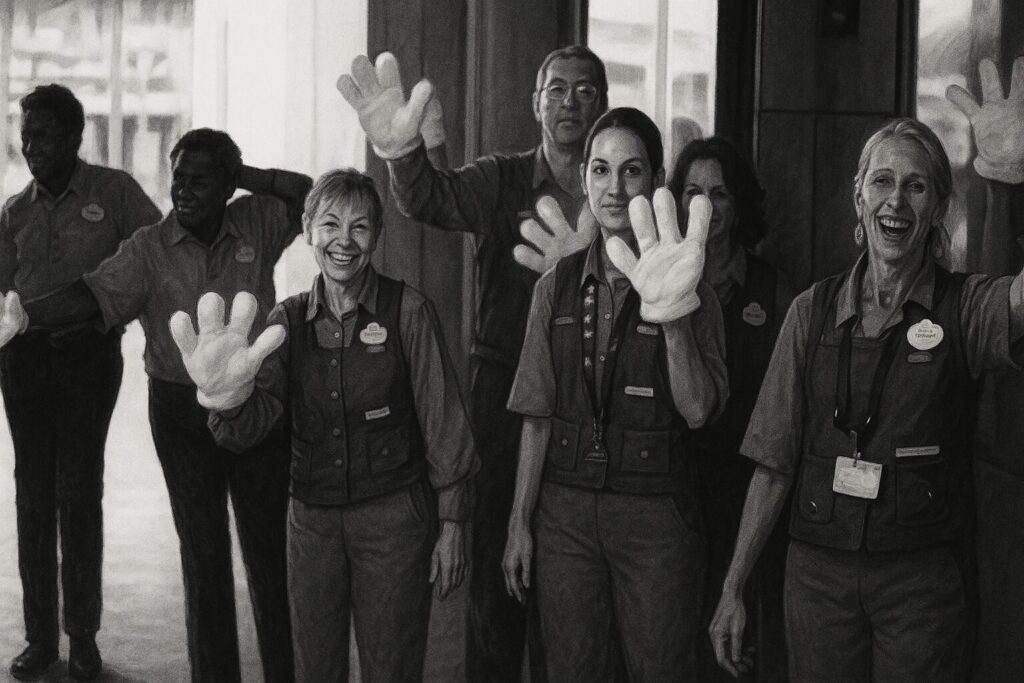

モノクロは自然光のムラを均しつつ、観光の華やぎを剥いで**“貼り付いた笑顔”の不気味さ**を強調する演出。

-

内容は暴露ではなく、家族劇×主観的悪夢のダークファンタジー。告発性より寓話性・臨場感が核。

-

あらすじ:休暇最終日に父ジムが解雇→園内で幻視が加速→EPCOT地下の研究所で観察→脱出→猫インフル症状→トイレで死亡→清掃員が痕跡消去と記憶上書き→“新しい家族”が到着。

-

テーマは幸福装置の作動(管理・消去・上書き)。猫 vs ネズミの寓話や“代替可能な父”の皮肉が全体を貫く。

基本情報|無許可撮影の問題作の概要

| タイトル | エスケイプ・フロム・トゥモロー(Escape from Tomorrow) |

|---|---|

| 公開年 | 2013年 |

| 制作国 | アメリカ合衆国 |

| 上映時間 | 90分 |

| ジャンル | SF/ダークファンタジー/ホラー |

| 年齢制限 | 記R15+ |

| 監督 | ランディ・ムーア |

| 主演 | ロイ・アブラムソン |

基本情報

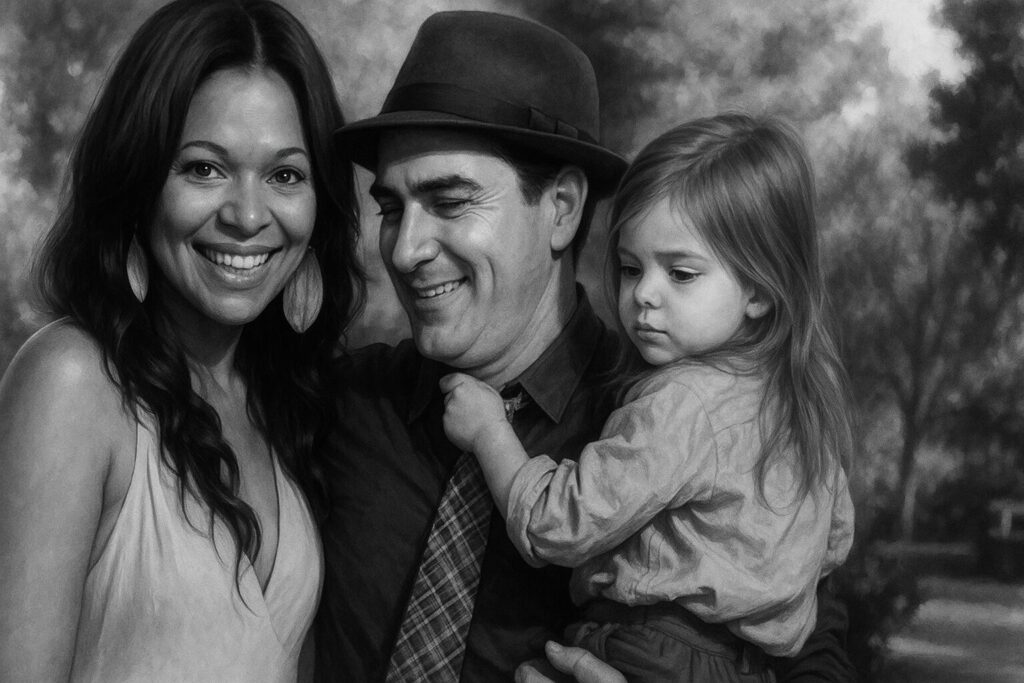

本作は2013年公開・上映時間90分のインディペンデント映画です。監督・脚本はランディ・ムーア。主要キャストはロイ・アブラムソン(ジム)/エレナ・シューバー(エミリー)ほか、子ども役やフランス人の少女たち、元プリンセスを名乗る女性など複数が物語の軸を担います。撮影はルーカス・リー・グラハム、編集と製作をスジン・チャン、音楽はアベル・コジェニオウスキが担当しました。全編モノクロの質感と、サンダンス映画祭での話題性が入口の特徴になります。

無許可ゲリラ撮影という前提

最大の特長は、アメリカのディズニーパーク内での“無許可ゲリラ撮影”です。観光客に紛れるために小規模クルーで臨み、台本はスマホで共有、音声はICレコーダーを活用するなど、現場運用を徹底しました。一眼レフ(例:Canon 5D系)での機動的な撮影が、観光映像のような自然さと“覗き見”の生々しさを同時に実現しています。

モノクロ採用の意図

モノクロ化は、日中の自然光のムラを均しつつ“夢の国の清潔感”と“悪夢のざらつき”を同居させる狙いがあります。観光ポスター的な華やぎをあえて削ぎ、パークの笑顔や装飾が“不気味の谷”に滑り落ちる瞬間を際立てる表現です。単なるスタイルではなく、現実と妄想の境界が溶ける感覚を画で語るための選択だといえます。

“どう撮ったか”の現場ディテール

現場では、衣装の継続性を保つ、機材は目立たせない、後工程で著作物(音源など)に配慮する、といった細かなルールが機能しました。途中、季節演出の変化(ハロウィーンやクリスマス装飾)に撮影が影響を受け、再撮や待機を余儀なくされた逸話も語られています。こうした運用のリアリティが、そのまま“施設の外側=現実”と“内側=虚構”のゆらぎへと反映されています。

無許可撮影というインパクトが先行しがちですが、作品本体は静かに狂気が滲むタイプのホラー/ダークファンタジーです。暴露ドキュメンタリーではなく、家族劇と主観的悪夢で構成されています。過度な“告発性”を期待すると肩透かしになり得ますが、ゲリラ撮影の臨場感と寓話性は唯一無二です。

結末までのあらすじを一気に要約

冒頭の引き金

家族旅行の最終日、パークのホテルでジムが突然の解雇通告を受けます。妻エミリーや息子エリオット/娘サラには言い出せないまま入園し、モノレール内で出会ったフランス人の少女二人に心を奪われます。やがて白雪姫やイッツ・ア・スモールワールドで、人形や家族の表情が歪んで見える幻視が始まります。

悪夢の加速

エリオットと別行動になったジムは、スペース・マウンテンで無理をさせ、息子は嘔吐。医務室では「猫インフルエンザ」の話が出て、看護師が理由の分からない涙を見せます。プールでは再びフランス娘に惹かれ、エミリーと衝突。EPCOTへ移動後、メキシコの館などで視覚の異常が強まり、謎のデブに絡まれて理不尽に突き飛ばされるなど、現実の手触りも痛々しく崩れていきます。

研究所パートの転調

サラとはぐれたのち、ジムは警備員に拘束され、EPCOTの球体(スペースシップ・アース)の下にある研究所に連行されます。そこでスポンサー企業名を連想させる装置のもと、ロボット研究員から「君の想像力は特別だ」と告げられ、思考を覗かれるかのような場面が続きます。間もなくジムは薬剤を撒き散らすようにして脱出し、サラを探して“元プリンセス”の女性の部屋へ。彼女は「いつも笑顔ではいられない」と語り、夢の国の裏側をにおわせます。

終盤の崩壊と朝

再び部屋へ戻ったジムは、嘔吐と下痢に襲われ、口から毛玉を吐出します。猫インフルエンザが現実化したかのような症状に苦しみ、助けを求められたエリオットは無言で扉を閉ざすのみ。夜が明け、エミリーがトイレでジムの遺体を発見します。直後に現れた作業員(清掃員)は、痕跡を手際よく消去し、エリオットの記憶に“楽しいアトラクションの体験”を上書きするような所作を見せます。すると、ジムの遺体を運ぶ車と入れ替わるように、ジムそっくりの“新しい父”を伴った家族がホテルに到着します。世界は何事もなかったかのように動き出し、“入れ替わり/反復”の円環で幕を閉じます。

要約のポイント

本作は、解雇という現実の痛手を起点に、パークという幸福装置で妄想と管理のメカニズムが膨張していく物語です。研究所(観察の視線)/清掃員(痕跡の抹消)/記憶の上書き(物語の量産)が噛み合うことで、ジムの死は円滑に消費サイクルへ回収されます。ここまでを掴んでおくと、後で解説する「妄想か現実か」「猫とネズミの寓話」「都市伝説の引用」といった読み解きが、より明確になります。

登場人物と相関関係を解説

ジム:被害者を演じる父の崩落

ジムは突然の解雇と性的欲望の迷走で揺れる中年男性です。園内ではフランス人少女に視線を奪われ、現実よりも妄想で自尊心を保つ傾向が強まります。物語全体で彼は一貫して“被害者”の位置を取り、幻視や理不尽な出来事を外部要因として受け止めます。サラには優しく、エリオットには不器用、エミリーには承認を求め続けるため、家族内の力学を自ら歪める起点になっています。

エミリー:日常維持の番人としての母

エミリーは母親役割の維持を最優先し、園内でも規律と安全を守ろうとします。ジムのキスを拒む冷たさは、欲望を遮断する態度というより、“親としての態度”を最優先する姿勢の表れです。疲労の果てにサラを叩いてしまう場面が示すように、彼女もまた限界に達していました。最終的に遺体を見つけて崩れ落ちる姿は、ジムが求めた「認められたい」という承認欲求が死後の形でしか満たされない皮肉にも見えます。

エリオット:反抗と冷淡の鏡

エリオットは「ノー」を連発し、父をベランダに閉め出す悪戯を平然と行います。スペース・マウンテンでの嘔吐や、深夜のドア閉鎖は、父へ向けられた無関心と反発の象徴です。清掃員による記憶の上書きとバッジの付与は、幼い心が“都合の良い物語”に組み込まれていく瞬間として描かれ、父子関係の断絶と装置的な修復が同時進行します。

サラ:父がしがみつく最後の拠り所

サラはジムにとって唯一の安息であり、父性の自己正当化を支える存在です。アトラクションでの父娘だけの時間や、フランス娘に頬へキスを受ける場面は、ジムの“理想家族”のイメージを強化します。終盤、ジムが守り抜こうとする対象がサラに集約されるほど、他の家族との断絶が鮮明になっていきます。

フランス人少女たち:誘惑と感染の媒体

二人組のフランス娘は、ジムにとって“異文化の刺激”と“逃避の出口”です。後半、誘いをジムが拒否すると、彼女は霧状の唾を浴びせ「任務完了」と告げます。ここで猫インフルエンザの想起が結びつき、彼女たちが誘惑と崩壊を運ぶ導線である可能性が高まります。家族の秩序を乱す外力としての役割が明確です。

元プリンセスの女:笑顔の宗教の“離脱者”

後半に登場する“元プリンセス”は、「いつも笑顔ではいられない」と語り、施設のポジティブ強制を内部から告発します。ジムの前に現れる魔女は、表と裏の入れ替わりを象徴し、夢と現実の境目に立つ語り部として機能します。彼女の存在が、ジムの父性神話をさらに不安定にします。

力学の総括:装置が家族を編み替える

家族の中心にいるはずの父は、欲望と無力の板挟みで崩れ、母は機能の維持に固執し、息子は冷笑と拒絶で距離を取り、娘だけが父性の最後の錨になります。ここへフランス娘(誘惑/感染)と元プリンセス(制度の内側からの否定)が介入し、最終盤では清掃員の痕跡消去と記憶上書きがとどめを刺します。結果として、家族の関係は“代替可能な父”を受け入れる装置へと編み替えられ、物語は入れ替わりの円環で閉じられます。

あらすじを時系列で整理して解説

朝(ホテル〜入園)

- ベランダで解雇通告。 ジムは休暇最終日の朝、ホテルのベランダで会社から突然クビを言い渡されます。息子エリオットの悪戯で窓をロックされる小事件も発生し、家族のぎこちなさが立ち上がります。

- モノレールで移動。 車内でフランス人の少女2人と遭遇。ジムは視線を送り、現実逃避のスイッチが入ります。

- 初期のアトラクション。 「白雪姫」「イッツ・ア・スモールワールド」へ。ここから人形の顔の歪みや妻の罵倒が見える幻視が始まり、主観の不安定さが表面化します。

昼(別行動〜医務室)

- 家族が二手に分かれる。 ジムはエリオットと、妻エミリーは娘サラと行動。ジムはバズ・ライトイヤーに並ぶも直前で運休を告げられ、フランス娘を追ってゴーカートなどを転々。

- 無理強いの代償。 エリオットをスペース・マウンテンに乗せ、嘔吐させてしまいます。合流後、エミリーは怒り、エリオットを休ませにホテルへ。

- サラの負傷と医務室。 ジムはサラと残り、洞窟で電動スクーターの肥満少年と接触しサラが怪我。医務室では「猫インフルエンザ」に言及があり、看護師は理由もなく涙をこぼします。

夕方(誘惑〜エプコット)

- ベンチでの出会い。 サラを遊ばせるジムは、ペンダントを下げた母親と親しくなり、妄想/現実の境が曖昧な性行為シーンへと飛躍します。

- プールでの軋轢。 ホテルのプールで再びフランス娘を目撃。ジムは近づこうとしますが、エミリーと衝突し、家族の空気がさらに悪化。

- エプコットへ移動。 メキシコ館などで視覚の異常が増幅し、ジムは嘔吐。トイレで汚れた靴下を洗う場面も生々しく、先の肥満男の父親に嘲笑・体当たりされるなど、理不尽の連鎖が続きます。

夜(研究所〜魔女の部屋)

- 口論と告白。 エミリーはジムの様子を追及。ジムは解雇の事実をやっと告白し、夫婦は決裂します。

- 拘束と“球体”の地下施設。 ジムは警備員に捕縛され、スペースシップ・アースの地下研究所へ。ロボット研究員が「君の想像力は特別だ」と称え、思考を覗くような装置を起動。ジムは薬剤を撒き散らす勢いで脱出します。

- 元プリンセスの告白。 サラを探す過程で、かつてプリンセスを演じていた女性の部屋に辿り着き、彼女から「いつも笑顔ではいられない」という“夢の国”の裏側をほのめかされます。

深夜〜翌朝(崩壊と再起動)

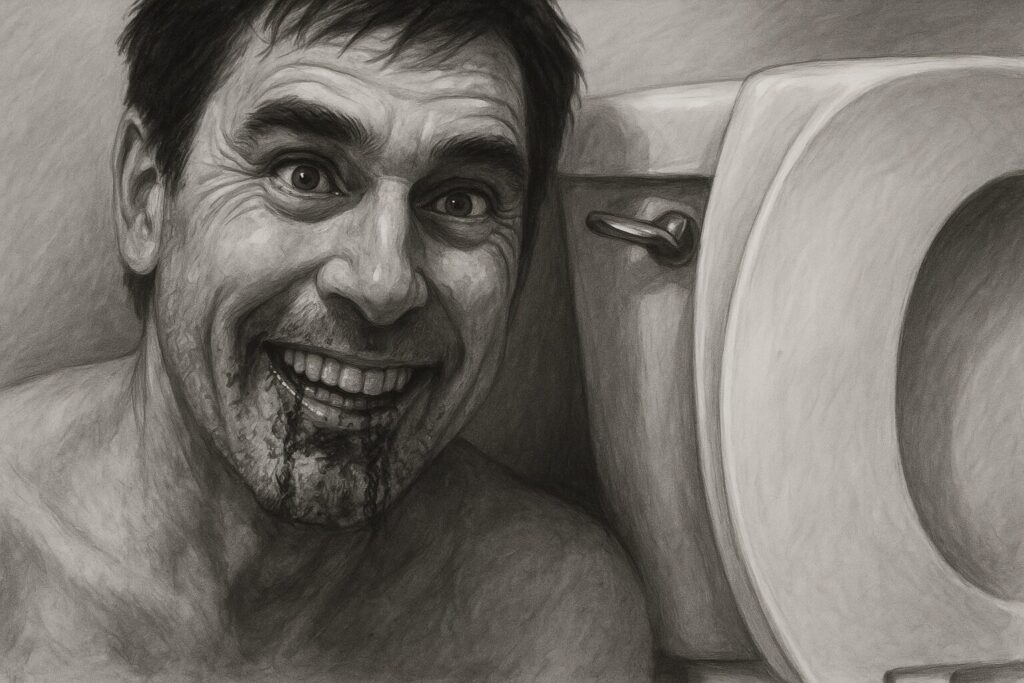

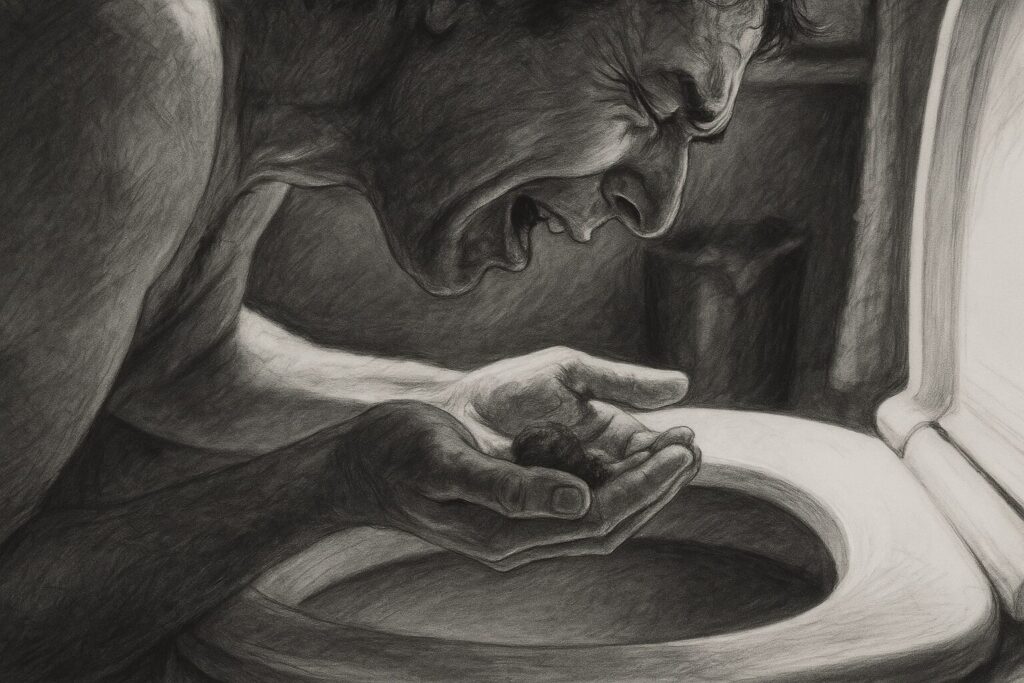

- 症状の噴出。 部屋に戻ったジムは激しい下痢と嘔吐、毛玉の吐出に見舞われ、猫インフルエンザが現実化したかのように衰弱。助けを求められたエリオットは無言でドアを閉じる冷淡さを見せます。

- 遺体の処理と記憶の上書き。 朝、エミリーがジムの遺体を発見。直後に現れた清掃員(作業員)が痕跡を手際よく消去し、エリオットに“バズに乗った”記憶とバッジを与える儀礼的な所作を行います。

- 入れ替わる家族。 ジムの遺体を運ぶバンが去るのと入れ替わりに、ジムに似た“別の父”を連れた家族が到着。世界は何事もなかったかのように再起動し、円環が閉じます。

無許可撮影と法的リスク像

何が“ゲリラ”だったのか

本作は米ディズニーパーク内での無許可撮影を前提に組み立てられています。観光客に紛れるため、スタッフは少人数で行動し、園内のアトラクション(白雪姫、イッツ・ア・スモールワールド、EPCOT など)を実地で撮り切る方針でした。今でもそうですが、テーマパークは警備と動線管理が厳格です。だからこそ、現場では“目立たない振る舞い”が徹底されました。

最小機材と現場運用

ここで鍵になるのが小型機材です。撮影には観光客が普通に持ち歩く一眼レフ(例:Canon 5D系)が使われ、ICレコーダーでセリフを拾うなど、音声も軽装で対応しています。台本はスマホで共有し、衣装は連続性が崩れないよう同じ構成を繰り返す運用でした。照明機材は持ち込めないため、光は太陽任せになります。また、園内がハロウィーンやクリスマス装飾へ変化する時期には、翌年まで待つ/再撮するといった忍耐を伴う判断も取られています。

編集と権利配慮の実務

いずれにしても、ポストプロダクションでも秘匿性と法務リスクの低減が意識されています。具体的には、編集体制をクローズドに保つだけでなく、園内の著作物(音源など)を後処理で差し替える配慮が取られました。さらに、看板キャラクターの直接的毀損を避ける語り口(ミッキー等の露骨な改変や誹謗の不在)も、作品の設計として意図されています。こう考えると、撮影手段だけでなく編集設計そのものが“リスク回避の演出”でもあったわけです。

“どこを撮ったか”の混在

実際、作中にはアナハイムとフロリダの景観が混在して映り、EPCOT(スペースシップ・アース)まで登場します。単純に地理的整合性を貫くより、“夢の国=編集でつながる一つの舞台”として扱う姿勢が優先されました。むしろ、この混交が現実感の綻びを強めています。

リスク像の整理(詳細は別章へ)

法的評価の詳細は第2部「なぜ裁判に発展しないのか」で扱いますが、ここでは実務的な“どう撮ったか”に限って要点をまとめます。つまり、最小機材+目立たない運用+後処理での権利配慮という三点セットで、撮影の実現とリスク低減を同時に担保していた、ということです。もちろん、ゲリラ撮影は制作・配給双方に緊張を強いるやり方です。検証抜きの模倣は推奨できませんし、観客側も“どう撮ったか”と“何を語ったか”を分けて受け止めるのが賢明です。

なぜ白黒?映像演出の狙い

まず結論:機能と意図が一致している

本作が全編モノクロを選んだのは、ゲリラ撮影の制約を補う“機能”と、悪夢化を進める“意図”を一挙に満たすためです。つまり、撮りやすさの必然が、物語の必然に接続しています。

自然光の揺れを均す

パークの屋外撮影は、時間帯で色温度や明るさが激しく変動します。照明を使えない条件では、カラーだと画のムラが目立ちます。モノクロにすることで光のムラをコントロールしやすくなり、編集点もつなぎやすい状態に変わります。こうすれば、同じ日中の別テイクでも“質感の連続”を保ちやすくなります。

観光映像との反差を作る

一方で、モノクロ化はテーマパークの広告的な“幸福の色味”を剥ぎ取ります。鮮やかな原色が消えると、笑顔や装飾の作り物めいた硬さが強調され、“貼り付いた笑顔”の不穏さが浮き上がります。観光の写真らしさと悪夢のざらつきが共存し、現実と妄想の境目が曖昧になるのです。

“不気味の谷”を演出する

さらに、白黒は清潔な施設の画をわずかに冷たく見せます。イッツ・ア・スモールワールドの人形や、清掃の行き届いた通路でさえ、人体ではない何かのように感じられる瞬間が増えます。観客は「安全なはずの場所が、どれだけ不気味に転ぶか」を、色彩を奪われた現場感として体験します。

反対意見への補足

ただ単に“安直な雰囲気づくり”だとする受け止めもあります。確かにモノクロは手軽に不穏を出せます。前述の通り、撮影事情の補正効果も否定できません。むしろ、実務上の必然が表現上の必然へ転化した点こそ、この映画の狙いに沿っています。機材制約が語りの武器になる好例です。

結果として、観客は“旅の記録映像”に似たリアルを受け取りながら、夢が悪夢へと染まる速度を画面の質感で感じ取ります。モノクロなので、色の誘惑が無いぶん、目は表情や陰影へ引き寄せられ、微細な違和感が増幅します。だからこそ、家族の口論や嘔吐、毛玉の吐出といった生々しい瞬間が、過剰でも派手でもないのに強く残るのです。なお、カラーの華やぎを期待する人には違和感が出ます。その点は観る前に知っておくべき注意点だと言えるでしょう。

エスケイプ・フロム・トゥモロー ネタバレ考察|ラストの解釈・都市伝説・裁判問題を解説

チェックリスト

-

幻視の起点はスモールワールド以降で、ジムの“被害者語り”が強まるほど主観度が上がる。清掃員は記憶上書き装置の象徴として機能。

-

ラスト解釈は①自殺/過剰摂取説 ②猫インフル感染死説 ③装置(パーク)に回収された世界の3案が代表。

-

賛否は、B級的粗さ/投げっぱなしを「夢の綻び」と見るか「説明不足」と捉えるかで分かれる。

-

猫=逸脱/崩壊、ネズミ=秩序/管理の対置で、父性の失効と“貼り付いた笑顔”の宗教性を描く。

-

EPCOT地下の研究所は理想都市の反転で、ロボ研究員が“想像力を計測”するメタ視線。脱出は射精メタ→装置に吸収。

-

都市伝説(地下施設・事故隠蔽・人形変貌・秘密クラブ)を装置論(管理・消去・上書き)へ橋渡し。訴訟にならなかったのは無視戦略・フェアユース的性格・音源差し替え・毀損回避など複合要因。

妄想か現実か:判定の材料の軸

軸1:幻視が始まる「しきい値」

まず押さえたいのは、異常の初出が「イッツ・ア・スモールワールド」前後に集中している点です。人形の顔が歪んで見える、妻が突然の暴言を吐く、エリオットの瞳が黒く濁る——こうした現象は、観客の視点ではジムの主観に依存して描かれます。前述の通り、ここから先はジムのカメラ(心のレンズ)が色濃くなり、以降の出来事は“事実”というより“ジムが受け取った事実”として理解したほうが筋が通ります。初めて読む方は、スモールワールド以降=判定ゾーン入りと意識しておくと、後半の解釈が楽になります。

軸2:「被害者」として語る語り口

ジムは終始、自分を“被害者”として語る傾向が強い人物です。解雇は一方的、妻は冷淡、息子は反発的、肥満の男は理不尽に体当たりしてくる——周囲が自分を傷つける配置が徹底されています。娘サラにだけは優しく接し、“自分は良い父”という自己像を保とうとする態度も一貫しています。こうした自己正当化の強さは、出来事を歪める力として働きやすく、たとえばプールでの口論や研究所での扱い、フランス人少女からの誘惑なども、外側が悪いから自分は巻き込まれたという物語で上書きされがちです。観客は、被害者語りが強まるほど主観度も上がると見ておくと、現実判定の助けになります。

軸3:清掃員=記憶上書き装置という読み

朝、清掃員(作業員)が痕跡を消し、エリオットに“楽しい記憶”を与える所作は、世界側が物語を編集する装置として機能しているように見えます。ここは二通りで読めます。

- 装置が実在:テーマパークは不都合を掃除し、来場者の記憶を“体験”で上書きする機構で動いている。

- 主観の象徴:清掃員はジムの願望(不都合が綺麗に消える世界)の投影であり、最後まで主観が画面を支配している。

どちらに寄せても、“記憶を編集する力が世界側にある”という示唆は変わりません。だからこそ、遺体搬出の直後に“そっくりな家族”が到着しても、世界は平然と回り続けます。現実が強いのか、装置が強いのか——本作の判定軸は、この綱引きに尽きます。

ラスト解釈と賛否の分岐

仮説A:自殺/過剰摂取での死

おそらくもっとも人間的な読みが自殺/過剰摂取です。解雇の打撃、家族の断絶、自尊心の崩壊が重なり、“明日からの逃避(Escape from Tomorrow)”として自ら命を絶った、という見方になります。作中ではビタミンCを大量摂取する描写や、被害者としての自己語りの極端さが、この読みを後押しします。死後、世界が都合よく整うのは、ジムの最終妄想が成就した景色とも受け取れます。

仮説B:猫インフルエンザで死亡

医務室でほのめかされた“猫インフルエンザ”、フランス人少女が噴霧する霧状の液体、深夜の嘔吐・下痢・毛玉の吐出、そして猫のような目——症状と伏線が一直線に収束するのがこの説です。“ネズミの王国で猫の病が蔓延”というアイロニーも強烈で、寓話性を軸に読む観客には最も納得しやすい結末になります。感染は誘惑の結果でもあるため、欲望=破滅という道徳的な線も見えてきます。

仮説C:装置に回収された世界

もう一歩踏み込むと、装置(パーク)が出来事と記憶を回収するという読みがあります。研究所での観察、清掃員の痕跡消去と記憶上書き、“新しい父”を伴う家族の再入場が連続して描かれ、“父は交換可能/思い出は編集可能”という皮肉へ至ります。ジム個人の死因より、世界の手触り(管理・代替・反復)をラストの核心に置く見方です。この読みでは、ジムの死は世界の運動を円滑化するためのピースに過ぎません。

どこで評価が割れるのか

評価が割れる最大要因は、語りの“実験性と粗さ”です。

- 肯定派は、B級的な合成感や唐突な転調を、夢の綻びを可視化する手触りとして楽しみます。『シャイニング』的な家族ホラーの移植や、都市伝説の引用、宗教的な“貼り付いた笑顔”の比喩にも価値を見出します。

- 否定派は、伏線の未回収や投げっぱなしの多さ、装置説明の不足、期待した“ディズニー告発”ではなかった落差に失望します。モノクロの選択も、安直な不穏演出と感じられがちです。

むしろ、この両義性は作品の設計に内在しており、現実に寄せるか、寓話に寄せるかで手触りが激変します。

初見なら、スモールワールド以降は主観強めと仮置きし、研究所〜清掃員〜“新しい家族”のラインを世界の編集力として追うと、ラストの意味が整理しやすくなります。死因そのものにこだわるより、なぜ円環が閉じ、何が“残った”のかへ視点を移すと、本作のブラックユーモアがはっきり見えてきます。「幸福は編集できる」と感じられたなら、あなたは本作のコアに到達しています。

猫・ネズミ・病気は何を意味するのか考察

“ネズミの王国”で猫が蔓延する皮肉

舞台は世界的に有名な“ネズミの王国”と呼ばれるテーマパークです。ここで広まるのが猫インフルエンザという設定は、あからさまな食物連鎖の逆転を示します。ミッキー的な象徴が支配する空間で、天敵の“猫”を名指す病が流行する。観客は、完璧に管理されたユートピアの下層に制御不能な異物が潜むことを、病名だけで直感します。さらに、フランス人の少女がジムに霧状の液体を吹きかける行為は、誘惑と感染を一本の線で結び、欲望が破滅を運ぶ古典的な寓話へと接続していきます。

“父性の失効”という機能不全

猫インフルエンザの症状が進むと、ジムは嘔吐・下痢・毛玉の吐出に襲われ、猫のような目をした遺体となります。ここで強調されるのは、家族を率いるはずの父が機能を失っていくプロセスです。息子エリオットは無言でドアを閉じ、妻エミリーは規律の維持に追われ、父の“不在”はあっさりと装置側の痕跡消去と記憶の上書きで埋められてしまいます。つまり、病は単なる疫病ではなく、父性が交換可能な部品へと貶められる過程を可視化する仕掛けだと読めます。

“貼り付いた笑顔”の宗教性

園内のキャストやプリンセスに求められる常時スマイルは、救いの約束のように明るい一方で、共同体に同調させる儀礼でもあります。元プリンセスの女が漏らす「いつも笑顔ではいられない」という言葉は、信仰の場に似たポジティブの強制へのアンチテーゼです。教会での抱擁と祝詞の微笑が次第に歪んで怖くなる感覚に触れた証言とも響き合い、ユートピアの笑顔は信仰と規律の二重の仮面として立ち上がります。ここで“病”は、笑顔の宗教が押し隠してきた負の沈殿の名でもある、という捉え方が可能です。

猫=破綻のメタ、ネズミ=秩序のメタ

こう考えると、猫=欲望・逸脱・崩壊、ネズミ=秩序・管理・反復という対置が、物語の骨格を形づくっています。病名の選択から遺体処理の手際、“新しい父”の到着まで、全てが秩序が逸脱を飲み込み直す循環を示しており、観客は“笑顔の宗教”の下で世界が平然と再起動する冷たさを体感します。

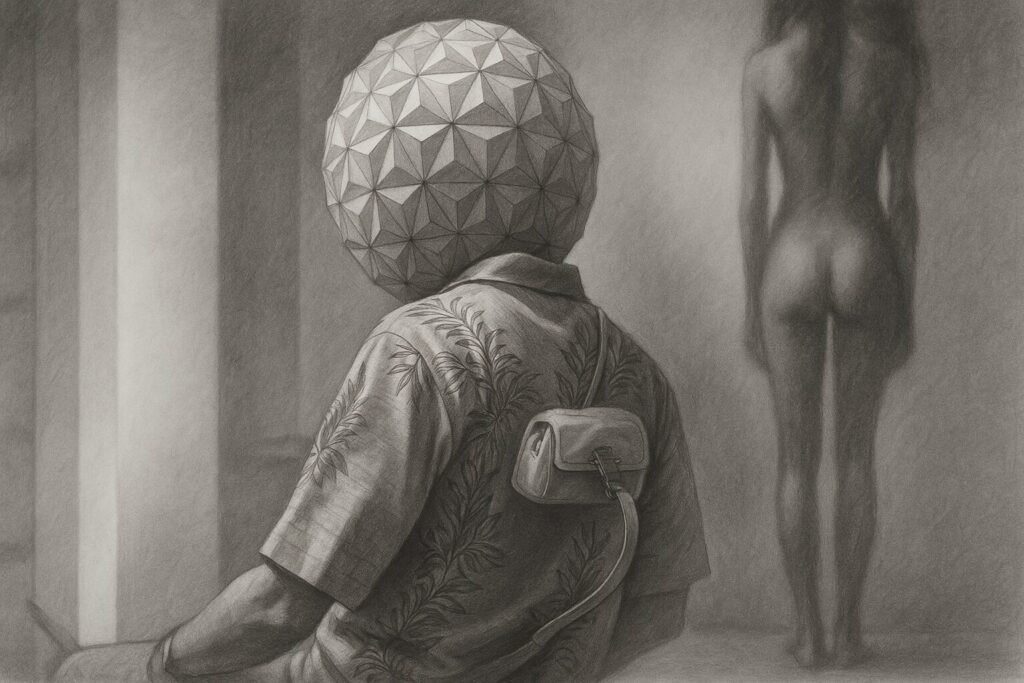

EPCOT研究所パートの寓意

“実験未来都市”の反転装置

EPCOTはもともとExperimental Prototype Community of Tomorrow(実験未来都市)の頭字語です。作中では、その理想がスペースシップ・アースの地下で人間観察の装置へと反転します。観客が夢を見る場所の奥で、誰かがその夢を計測し、整形し、再配分しているという裏返しです。ここで描かれるのは、理想都市の理念が管理の技術として成熟した姿だと言えるでしょう。

ロボ研究員=“想像力”を覗くメタ視線

研究所でジムを査定する白衣の研究員がロボットであることは重要です。彼は感情を持たないのに、ジムの「想像力は特別だ」と評価します。これは、機械では到達できない“妄想の跳躍”を、システムが外部資源として収奪しようとする構図のメタ表現です。ウォルト的な“イマジネーション”とジムの“デリュージョン(妄想)”を同じ指標で測ること自体がブラックユーモアであり、夢の生産そのものが管理対象になっていることを示します。

脱出=射精メタの意味合い

ジムが薬剤を四散させる勢いで拘束を解く場面は、B級映画的な趣向として射精メタが強く意識されています。これは単なる下品なギャグではありません。いや、そうかもしれませんが、管理に絡め取られた身体が、衝動の噴出で一時的に装置を攪乱する図式です。ところが、外へ出た先で待っているのは清掃員の痕跡消去と記憶の整列で、衝動はすぐに秩序の回路に吸収されます。つまり、この脱出は快楽による一瞬の乱流であり、世界の側から見れば自己修復可能なノイズに過ぎません。

研究所から清掃員へ:編集権の連携

研究所での観察・記録と、朝に登場する清掃員の消去・上書きは同じレイヤーにあります。前者が素材を覗き込み、後者が物語に仕立て直す。この連携こそが、ジムの死を“円滑に忘却させる機構”として機能します。観客は、個人の破綻が新しい父の投入で埋められるのを見届け、EPCOTの理想が反復と代替の技術に変質したことを理解します。

地理の“混交”がメタを強める

作中ではアナハイムとフロリダの要素が混在し、EPCOTの象徴が別の動線と縫い合わされます。これは、地理的な整合よりも編集が世界を作るという主題を支える仕掛けです。場所が混じるほど、研究所=編集室というメタが際立ち、“現実はつなぎ直される”という感覚が残ります。

理想都市は“夢の回路”を保守する

最終的に、EPCOT研究所パートは理想都市の裏面=夢の保守運用を描いています。ロボ研究員の視線、射精メタ的な脱出、清掃員の上書き作法が一列に並ぶことで、夢を見る自由ですら供給網の一部になっているとわかります。ここで観客が受け取るのは、装置が個人の物語を測り、乱れ、整え、反復するという冷徹な循環です。

都市伝説モチーフの検証

地下施設(EPCOT)―“実験都市”の裏側

本作が拾い上げる最も露骨な都市伝説は、パークの地下で何かが行われているという噂の反転です。スペースシップ・アース直下の研究所に連行される展開は、EPCOT=実験未来都市の理念を、人間の想像力を監視・計測する装置として見せ直します。研究員がロボットである点も、“夢を供給する側”の非人称性を強調し、「裏ではすべて管理されている」という語りを映画的記号へ落とし込みます。

事故隠蔽(清掃員)―痕跡消去と記憶上書き

朝、清掃員が遺体を回収し、部屋を完全復元する一連の所作は、「園内の事故はなかったことにされる」という怪談を映像で再現したパートです。さらにエリオットの胸にバッジを付け、“バズに乗った”記憶を与える場面が、「嫌な出来事は“楽しい思い出”で上書きされる」というもう一段深い隠蔽の寓話として機能します。ここは世界が物語を編集するという映画の主題とも直結します。

人形変貌(Small World)―笑顔の不気味の谷

「イッツ・ア・スモールワールド」で人形の顔が歪んで見える幻視は、“貼り付いた笑顔”の怖さに触れる定番の都市伝説を、主観の揺らぎとして提示します。幸福のアイコンが白黒映像のざらつきにより不気味へ転化し、「夢の国はどれだけ人工的か」を体感で理解させます。

秘密クラブ/プリンセスの裏顔―清潔と欲望の継ぎ目

会員制クラブの噂や、プリンセスの裏稼業といったアダルティな伝説は、映画内では元プリンセスの女性が語る「いつも笑顔ではいられない」という告白や、ペンダントの女との性描写に変換されています。ここで作品は、“清潔な物語”と“抑圧された欲望”の境界をあえて混ぜ、都市伝説が欲望の読み替えで増殖する様を見せます。

“噂の棚卸し”ではなく、装置論への橋渡し

どのモチーフも、実在の真偽を暴く目的ではなく、夢を供給する巨大装置の作動原理(管理・消去・上書き)を観客に理解させる踏み台になっています。噂→記号→寓話の順に抽象度を上げるため、逸話の寄せ集めに留まらず、「幸福は編集できる」という着地点まで運んでいるのが本作の特色です。

なぜ裁判に発展しないのか考察

見取り図―複数要因の“総合点”

本作が無許可撮影で話題になりながら法廷沙汰にならなかった背景には、複数の条件が緩衝材のように重なっていると考えられます。ディズニー側の“無視”戦略、フェアユースに近い批評性、音源差し替えなどの編集配慮、看板キャラクターの毀損回避、そしてリスペクト混じりの距離感。総合すると、訴えるリターンよりリスクが上回ると判断されやすい構図でした。

フェアユースに接近する要素

本作は批評・パロディに資する変形的利用の色合いが濃く、社会的文脈(ユートピア批評/家族ホラー)の中でパークを象徴的に引用しています。地理の混交や白黒化を通じて“その場そのもの”の代替不可能性を弱め、ドキュメントではなく表現へ振り切っている点が、フェアユース的な評価軸に噛み合います。

商標・キャラクター毀損の回避

物語はミッキー等のキャラを直接貶める描写を回避し、著名商標の“混同”や“希釈化”を狙う意図を示しません。パークの一般景観やアトラクション体験を抽象化し、キャラクター表象の“線”を越えない設計で、法的リスクを抑えています。

音源差し替え・編集上の配慮

園内で原曲を流用せず音楽を差し替え、録音・効果音も独自生成で仕上げている点は、著作権侵害の争点を避ける実務的な手当てです。小型機材での撮影やスマホ台本など、制作段階の“目立たない運用”も紛らわしさを最小化しました。

PR上の判断:無視の戦略と“ストライサンド効果”回避

仮に強硬措置を取れば、作品の宣伝材料になる可能性があります。実害が限定的で、大企業が小規模インディに“過剰反応”した図が拡散されるリスクを踏まえれば、「大人の対応=無視」が最適解になりやすい状況でした。

リスペクト姿勢と“文化的余白”

作中には嘲笑ではなく皮肉交じりの敬意が漂い、テーマパーク文化への知識と愛着も読み取れます。このトーンの柔らかさは、敵対的表現として切り捨てにくい要素です。結果として、「法務で叩くより距離を置く」という選択が現実的になります。

前述の通り、法的リスクがゼロになったわけではありません。国・地域ごとの権利法制や作品側の編集設計で結論は変わり得ます。本作が無事だったのは、多層の配慮が積み上がった総合点と、権利者の広報リスク判断が噛み合った結果です。安易な模倣は危険であり、評価はケース・バイ・ケースだと理解すべきでしょう。

「エスケイプ・フロム・トゥモロー」ネタバレ考察のまとめ

- 2013年公開の米インディ映画で上映時間90分・R15+である

- 監督・脚本はランディ・ムーア、主演はロイ・アブラムソンである

- ディズニーパーク内を無許可でゲリラ撮影した問題作である

- 小型一眼レフとICレコーダー、台本はスマホ共有という最小体制で撮影した

- モノクロ採用は自然光のムラ補正と悪夢化の演出意図が一致している

- 物語は解雇通告を起点に園内が主観的悪夢へ崩れていく

- 白雪姫やスモールワールドで幻視が始まり、現実認識が歪む

- エプコット地下の研究所でロボ研究員に「想像力」を覗かれる

- ジムは薬剤を撒くように脱出し、元プリンセスの告白に遭遇する

- 深夜に嘔吐と毛玉吐出が起き、猫インフルエンザが現実化する

- 朝に清掃員が遺体と痕跡を処理し、息子の記憶を上書きする

- 直後に“新しい父”を伴う家族が到着し、世界は平然と再起動する

- 猫=逸脱、ネズミ=秩序という対置が父性の失効を示す

- テーマパークの笑顔と規律は宗教的同調圧力の比喩である

- 無音源流用・キャラ毀損回避・批評性により訴訟回避の要因が重なる