いま見直しても古びない名作『クレイマー、クレイマー』を、初見の方にもリピート鑑賞の方にも読みやすく深掘りするガイドです。まずは基本情報と作品の背景を押さえ、ネタバレを含むあらすじで全体像を素早く把握。そのうえでテッド、ジョアンナ、ビリーの視点、隣人マーガレットなどの主要人物の関係を丁寧に整理します。映画を語るうえで欠かせない名シーンと名言は、冒頭と終幕をつなぐエレベーター、父子の時間を可視化するフレンチトーストという二つのモチーフから読み解き、心に残る理由を言葉と演出の両面で掘り下げます。

さらに、70年代アメリカの離婚事情背景(母性優位の通念やジェンダー役割)を踏まえつつ、現代の目で再評価できるポイントを解説。制作現場の温度を伝える裏話も適切に紹介し、映画ならではの即興や演技の説得力を裏づけます。加えて、小説版との構成や結末の描き方の差を比較する原作との違いも明快に提示。最後は多様な読みを許すラストの解釈を、復縁ではなく“関係の再編”として捉える視点から、エビデンスとともにわかりやすく整理します。

本記事を通して、物語の温度、生活のリアリティ、そして静かな希望がどのように積み上がっていくのかを、一歩ずつ確かめていきましょう。

クレイマー、クレイマーのラストの解釈とフレンチトーストが象徴する絆を解説(概要編)

チェックリスト

-

基本情報:1979年/米国/105分。監督・脚本ロバート・ベントン、原作エイヴリー・コーマン。舞台はNY。主演はダスティン・ホフマン&メリル・ストリープ(息子ビリー=ジャスティン・ヘンリー)。

-

物語概要:妻の家出→父テッドが家事・育児に奮闘し息子と絆を築く→親権裁判で母有利の判決→当日ジョアンナが「ビリーの家はここ」と連れ出しを撤回。フレンチトーストとエレベーターが関係の変化を象徴。

-

主題:仕事と家庭の両立、性役割の見直し、子どもの最善利益を生活のリアリティで描く。

-

受賞・興行:アカデミー主要5部門受賞(作品・監督・脚色・主演男優・助演女優)。ビリー役が史上最年少ノミネート。北米100億円超、日本約16億円のヒット。

-

制作裏話・音楽:ホフマンの即興(グラス破砕/アイスの口論)で生々しさが増幅。挿入曲はヴィヴァルディ《マンドリン協奏曲 RV425》。

-

原作との差:原作は家政婦設定・心理調査あり、電話で親権辞退して終幕。映画は手続きをそぎ落とし、ラストを映像(上昇するエレベーター)で語る。

基本情報|『クレイマー、クレイマー』とは

| タイトル | クレイマー、クレイマー |

|---|---|

| 原題 | Kramer vs. Kramer |

| 公開年 | 1979年 |

| 制作国 | アメリカ |

| 上映時間 | 105分 |

| ジャンル | ヒューマンドラマ |

| 監督 | ロバート・ベントン |

| 主演 | ダスティン・ホフマン/メリル・ストリープ |

作品データと制作背景

まず本作は、1979年公開のアメリカ映画で、ロバート・ベントンが監督・脚本を務め、原作はエイヴリー(エイヴリー)・コーマンの同名小説です。舞台はニューヨーク・マンハッタン。主演はダスティン・ホフマン(父テッド)、メリル・ストリープ(母ジョアンナ)、ジャスティン・ヘンリー(息子ビリー)で、家族の離別と親権をめぐるドラマを、105分で凝縮しています。今でもそうですが、家庭と仕事の両立やジェンダー役割を現実の温度で描く点が支持されています。

評価・受賞と興行

いずれにしても評価は極めて高く、第52回アカデミー賞で主要5部門(作品・監督・脚色・主演男優・助演女優)を受賞しました。ビリー役のジャスティン・ヘンリーは史上最年少で助演男優賞ノミネートという快挙です。興行は北米で100億円超、日本で約16億円のヒットとなり、ゴールデングローブ作品賞(ドラマ部門)や日本アカデミー賞 最優秀外国作品賞にも輝いています。

原題と邦題の違い

原題は「Kramer vs. Kramer」同じ姓の夫婦が法廷で対立(vs.)する、という“離婚・親権争い”の構図をダイレクトに示します。タイトルだけで法廷劇のニュアンスが強く伝わりますが、邦題は「クレイマー、クレイマー」で「vs.」を外すことで、呼びやすさと柔らかさを優先した表記。

原題は「対立」を前面に、邦題は「関係性」そのものを連想させるといったニュアンスの違い。作品自体は対立から“関係の再編”へ進むため、どちらのタイトルも核心を捉えつつ、入口のトーンが異なる—という整理です。

物語が扱うテーマ

ここで押さえたいのは、物語が「Kramer vs. Kramer」=“クレイマー対クレイマー”という題の通り、同姓の夫婦が離婚・親権争いを正面から見つめることです。単なる法廷劇ではなく、父子の信頼の育ち方、母の自立、そして「子の最善利益」がどこにあるかという問いへ自然に収束していきます。フレンチトーストとエレベーターという反復モチーフが、関係の変化を静かに可視化していく点も特徴的だと言えるでしょう。

音楽・演出と小ネタ

さらに、挿入曲のヴィヴァルディ「マンドリン協奏曲 ハ長調 RV425 第1楽章」が、軽やかな弦の掛け合いで親子の呼応を想起させます。実際、ホフマンは当時実生活でも離婚調停中で、グラスを割る場面やアイスを巡る口論など、即興由来の演技が生々しさを生みました。これらの要素が重なり合い、ドキュメントのようなリアリティを帯びています。

再視聴の場合は、ただ単に感動作としてより、時代背景(1970年代後半の離婚・女性解放)を意識すると、人物の選択がより立体的に見えます。

『クレイマー、クレイマー』のあらすじをネタバレで紹介

『クレイマー、クレイマー』は、仕事中心だった父テッドが、突然の家出を選んだ妻ジョアンナと対峙しながら、幼い息子ビリーと本当の家族になるまでの道のりを描きます。序盤は崩れた日常の立て直し、中盤は父子の距離が縮むプロセス、終盤は親権裁判と“生活の正しさ”のせめぎ合いへ。ラストに向けて、フレンチトーストとエレベーターという反復モチーフが静かに物語を締めくくります。

家出が告げる「対立」のはじまり

ある夜、昇進の手応えを得て帰宅したテッドを待っていたのは、ジョアンナの突然の家出宣言でした。ビリーを置いての決行で家の分業は一気に崩れ、テッドは家事・育児の“初日”に直面します。頼りないスタートですが、ここで物語の軸—「対立」と「再編」—が動き出します。

父子のぎこちなさから芽生えへ

テッドは朝食のフレンチトーストも満足に作れず、登校の段取りや買い物にも四苦八苦します。疲労が募るある夕食、口論が爆発。しかし、ビリーの「母がいなくなったのは僕が悪い子だから?」という不安に触れた瞬間、テッドの態度が変わります。言い聞かせではなく受け止める父へ。さらに公園のジャングルジム事故を経て、二人の距離は確実に縮まっていきました。

母の帰還と親権をめぐる法廷へ

時間を置いて自尊を立て直したジョアンナは、再就職(デザイン職)を果たし親権の取得を申し出ます。テッドは反発し、舞台は法廷へ。解雇と再就職を乗り越えたテッドは父としての責任を示し、隣人マーガレットはテッドの変化を証言します。一方で審理は、当時から根強かった「母性優先の原則」の空気の中、互いの落度を突き合う厳しい展開へ進みました。

判決と“生活の正しさ”の分岐点

裁判は勝敗を示してくれますが、親子の幸福は数字や肩書では測れません。クライマックスに向け、物語は判決と生活の結論のズレを照射します。父子の台所に再び灯るフレンチトースト、そしてロビーのエレベーターが、静かな着地点を用意します。ここでは流れだけを押さえ、詳しい解釈はラスト解説の章で丁寧に取り上げます。

主要人物と関係を解説

テッド・クレイマー|仕事人間から「ケアする父」へ

広告代理店で上昇志向が強かったテッドは、家出で突如始まる父子二人の生活を通じて価値観を刷新します。朝食づくりで右往左往し、仕事の失敗や解雇を経験しながら、ビリーの不安に耳を傾ける親へ変わりました。上訴を諦めて子どもを証言台に立たせない選択をする場面は、勝敗よりも生活と心の安全を優先する人物へ更新された証拠です。マーガレットの証言や、再就職に体を張って臨む姿勢も、父としての責任感を裏打ちします。

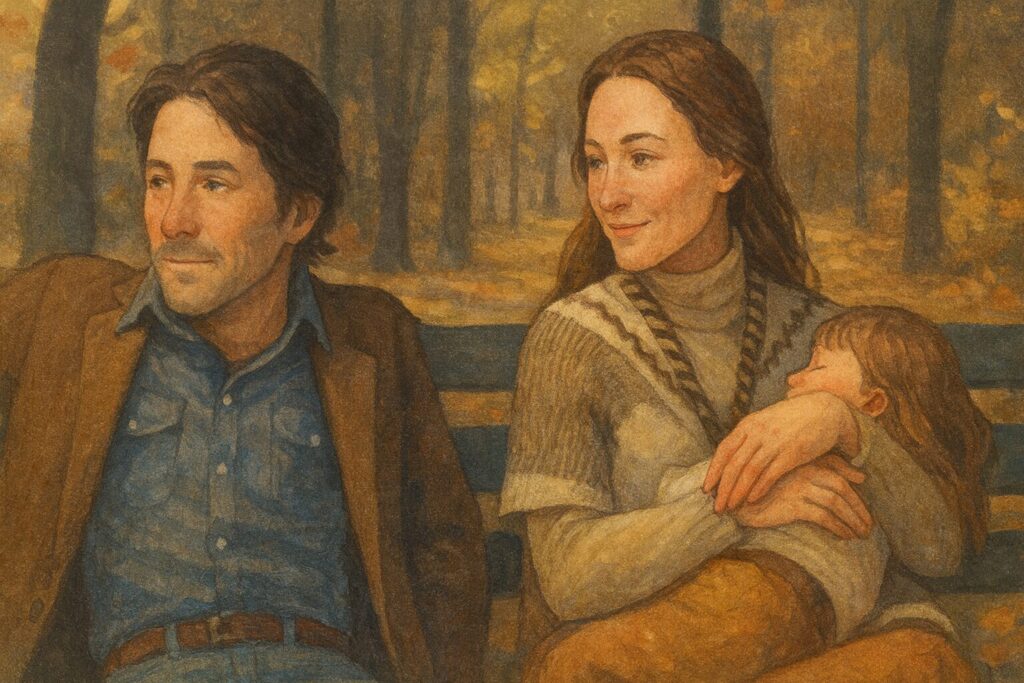

ジョアンナ・クレイマー|自立と母性のはざまで

専業主婦の役割に押し込められたと感じたジョアンナは、自尊の回復と就業を経て親権を求めます。法廷では「母である」という自己定義を強く語りますが、受け渡し当日にビリーの生活世界を壊さない決断へと舵を切りました。彼女は“身を引く強さ”を獲得し、テッドの成熟も見極めています。母として/一人の人としての両立の難しさを体現する人物です。

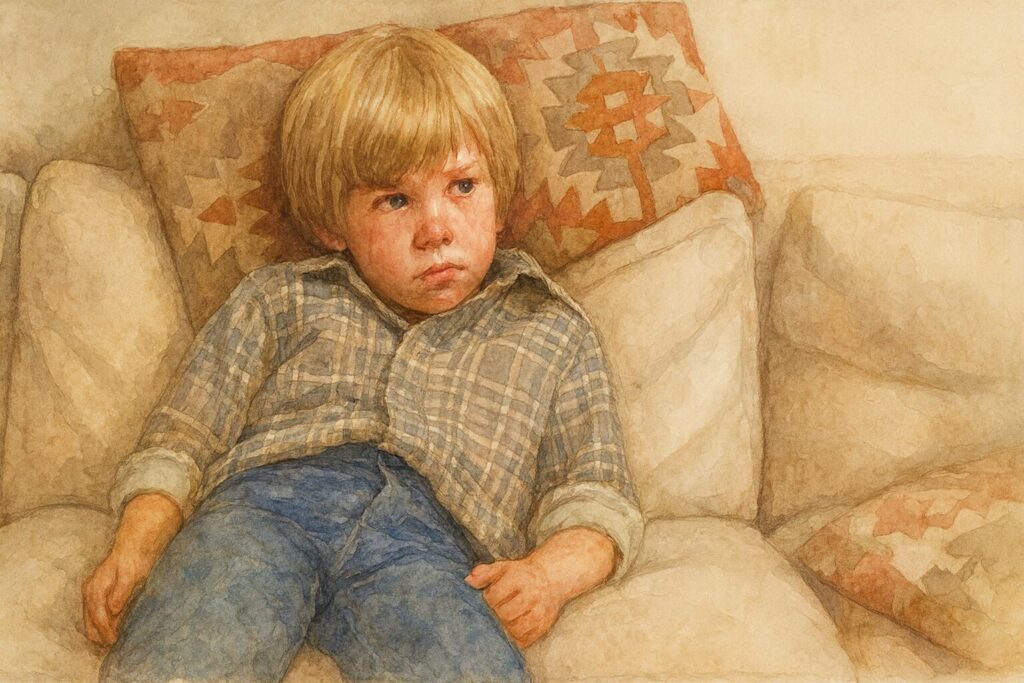

ビリー・クレイマー|安心基地を求める7歳

母の家出を「自分のせい」と受け止めてしまい、父の愛情に半信半疑だった少年は、事故の看病や食卓での対話を経て父子の信頼を築きます。公園での怪我の場面は、痛みと安心が同時に刻印される転機でした。“今の家が自分の居場所”という感覚がラストの判断を支える土台になります。

マーガレット・フェルプス|触媒であり、鏡でもある

離婚経験を持つ隣人のマーガレットは、当初ジョアンナの逃げ道を肯定しつつ、テッドの変化を目の当たりにして裁判では彼を擁護します。彼女自身が元夫と“やり直す”ことを選ぶ展開は、物語全体の成熟と呼応します。二人の内部変化を観客とともに確認してくれる「証人」の役割です。

弁護士たち|制度の声(ジョン/グレッソン)

テッド側のジョン・ショーネシーは母親有利という現実を直視し、無職では不利だと助言します。ジョアンナ側のグレッソンは、解雇や事故を突いてテッドの監護適性を攻め、審理を有利に運びました。両者は“依頼人を勝たせる”ために動く制度の論理そのものです。

職場の人々|ジム/スペンサー/フィリス

社長のジム・オコナーは当初テッドを高く評価しますが、大口案件の失注を機に解雇を言い渡します。再就職先のスペンサーは年俸ダウンを了承する覚悟を確認したうえで採用を決断。フィリスは一夜の関係を通じて、父子の生活に入り込めない微妙な距離を示しました。仕事と家庭の両立の難度を立体的に映し出す人物群です。

テッドとジョアンナの対立(vs.)は、ビリーの安心と結びつく関係へ再編されます。周辺人物は、制度・社会・職場といった外圧を具体化し、三人の選択が「判決」と「生活の正しさ」の狭間で揺れる過程を照らしました。

名シーンと名言を深掘り解説

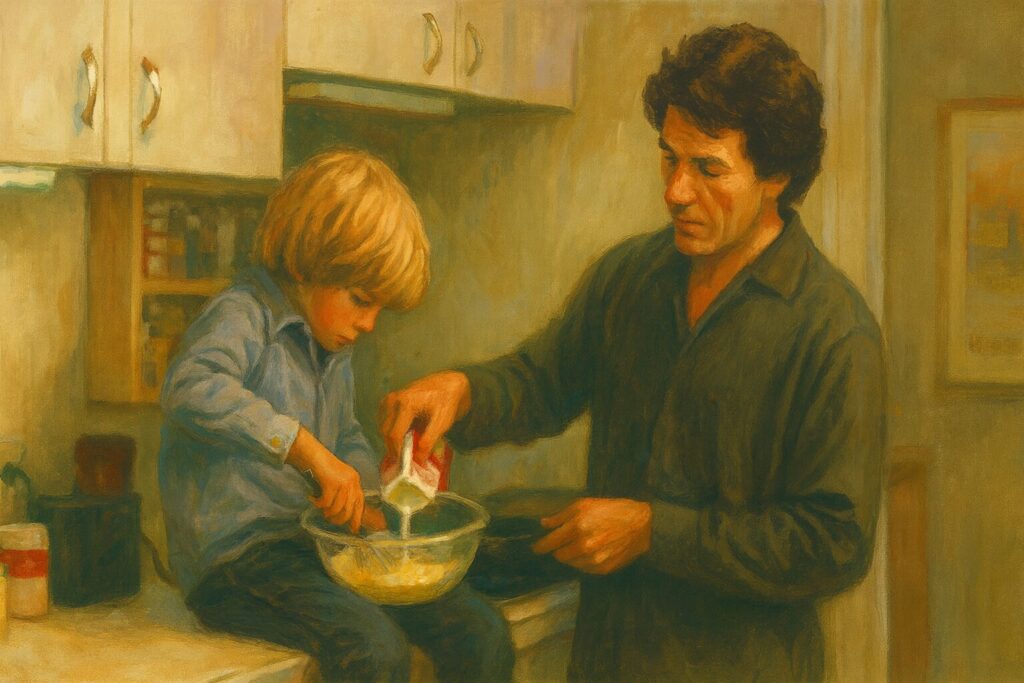

朝の初フレンチトースト|混乱からの出発

台所での空回りは、父子の関係がゼロから始まることを視覚化します。卵殻が混ざり、パンは黒焦げ。見栄えの悪さが、テッドの未熟さと家事の“見えない労力”を可視化しました。ここから物語は、同じ行為の反復で成長を語る設計に入ります。

アイスクリームの口論と和解|本音を開く合図

夕食時の衝突は、仕事の苛立ちと子の寂しさが噛み合わない典型です。ベッド脇での対話で、ビリーの「ぼくのせい?」という不安が言語化され、テッドは初めて謝罪と受容で応じます。ここで父は“正しさ”よりつながりを優先する舵を切りました。

ジャングルジムの事故|痛みと覚悟の刻印

転落事故は、父の危機対応を描く現実的な試練です。病院で身体を支えつづける描写は、ケアの連続性を強調します。のちに法廷で不利材料として使われる点も、生活の真実と制度の論理のズレを示します。

レストランでグラスが割れる|関係の断絶を可視化

親権の申し出に激昂したテッドがグラスを叩き割る瞬間は、抑え込んでいた感情の爆発です。即興性が生む生々しさが、二人の対話不能を物理的に刻みます。ここで物語は本格的に「vs.」の局面へ移行しました。

面接と再就職|生活を守る攻めの交渉

クリスマスの浮ついた空気を背に、テッドは“いま決めてくれ”と逆提案。年収ダウンを受け入れても、父子で生き延びる道を確保します。生活の持続可能性を獲得する場面として、後半の法廷に効いてきます。

法廷シークエンス|言葉で削られ、言葉で立つ

弁護士の反対尋問が続く中、ジョアンナは「母である自分」を確かに語り、テッドは「良い親に性別は関係ない」という趣旨を伝えます。裁判官から法廷侮辱に触れる警告が入るほど緊張は高まり、勝敗は決まるものの、二人の胸には別の結論が熟していきます。

別れの朝のフレンチトースト|無言の連携

再び台所へ。二人はほとんど言葉を交わさず、手だけが正確に連動します。初回の混乱と対照を成し、18か月の積層が一枚の焼き上がりに凝縮されました。見た目の平凡さが、かえって胸に迫ります。

ラストのエレベーター|見送る愛のかたち

ロビーでの会話を経て、エレベーターは家出時の“対比”として機能します。テッドは引きとめず、ジョアンナは一人で上へ。所有から尊重へ。ここで作品は、和解ではなく関係の再編という静かな到達点を選びました。

音楽のひらめき|親子の掛け合いを支える音色

ヴィヴァルディのマンドリン協奏曲が随所に流れ、マンドリンとギターの響きが子と親の声色を想起させます。台詞の間合いと重なる軽快さが、重いテーマに呼吸を与えました。

法廷や口論の描写は心理的負荷が高めです。初見では、フレンチトーストとエレベーターという二つの反復だけを追う見方にすると、人物の変化が整理しやすくなります。前述の通り、制度が導く判決と、当事者が選ぶ生活の解が意図的にズレる設計だと理解したうえで観ると、ラストの静けさがいっそう明確になります。

受賞・制作裏話

主要アワードと歴史的トピック

本作は第52回アカデミー賞で主要5部門(作品賞/監督賞<ロバート・ベントン>/脚色賞<ロバート・ベントン>/主演男優賞<ダスティン・ホフマン>/助演女優賞<メリル・ストリープ>)を受賞しました。ビリー役のジャスティン・ヘンリーは8歳で助演男優賞ノミネートという最年少記録を樹立。さらにゴールデングローブ賞(ドラマ部門作品賞)、日本アカデミー賞・最優秀外国作品賞なども獲得し、北米で100億円超、日本で16億円超のヒットを記録しました。受賞歴は単なる勲章ではなく、当時の離婚・親権という社会問題を正面から描いた意義が国境を越えて評価された証左です。

演出に宿る“生々しさ”の理由

ダスティン・ホフマンは撮影当時、私生活でも離婚調停中。その張りつめた感情が、レストランでグラスを叩き割る場面や、夕食時のアイスをめぐる口論などに色濃く反映されています。いずれのシーンも即興性が高く、台本の枠を超えた反応が画面の温度を上げました。テッドが“正しい父親”になっていく過程が説得力を持つのは、こうした現場の熱が写り込んでいるからです。

“脚本クレジット”を巡る逸話

ホフマンのアイデアが随所で採用されたため、監督のベントンは脚本の共同クレジットを打診したと言われます。しかしホフマンは辞退。のちに本作が脚色賞を受けた際、「受けていれば二冠だった」と冗談めかして語った逸話が残っています。現場で鍛えられた台詞やアクションが、紙の上の設計図を越える力を発揮した好例です。

音楽が運ぶ“親子の呼吸”

挿入曲はヴィヴァルディ《マンドリン協奏曲 ハ長調 RV425 第1楽章》。軽やかなマンドリンとギターの掛け合いは、しばしばビリーとテッドの対話のように響きます。重いテーマに寄り添いつつ、場面へ呼吸と余白を与える音設計が、本作の“観やすさ”を支えました。

メリル・ストリープの撮影環境

メリル・ストリープは本作の撮影時に妊娠中だったとされ、私生活では喪失と再出発を経験した直後でもありました。法廷での静かな強さや、エンディングで見せる「退く勇気」の説得力は、彼女自身の成熟した眼差しに負うところが大きいでしょう。

名場面のインパクトが強いため、即興エピソードだけが独り歩きしがちです。制作の舞台裏は魅力ですが、過度に意識しすぎると物語の繊細な感情の流れが見えにくくなります。まずは“物語として”味わい、二度目以降に裏話をスパイスとして楽しむのがおすすめです。

原作との差と着地の違い

家政の有無が変える“父子密度”

原作小説では、日中に家政婦がビリーの面倒を見る設定があり、家庭の負荷が分散されています。映画版ではこの補助線を排し、テッドが家事と育児を丸ごと引き受ける構図に再編。結果として、父子の密度と鍛錬の時間が画面の中心に置かれ、フレンチトーストの反復や登校の段取りなど、生活の細部が物語を動かす推進力になりました。

手続きシーンの省略と“体温”

原作には、審理前の専門調査官による心理調査などの手続き描写が含まれます。映画版は手続きを大胆にそぎ落とし、証言の応酬と生活の断片でキャラクターの輪郭を立ち上げます。制度のプロセスより、人が変わる温度を優先する設計です。

エンディング:電話の言葉 vs. 映像の余白

最も大きな差はラストの描き方です。

原作は、ジョアンナが電話で親権を辞退し、「時々会ってもいいか」と申し出て終わります。言葉で決着をつける、明確で穏やかな終幕です。

映画は、ロビーでの短い対話ののち、ジョアンナがエレベーターで一人上階へ向かうカットで幕を閉じます。ここにビリーのもとへ“自分で会いに行く”母と、引き止めずに見送る父の姿勢が凝縮され、言葉よりも身体の動きが関係の更新を語ります。

なぜ映画は“視覚的な着地”を選んだのか

電話は意味をはっきり伝えますが、観客の想像を挟む余地が少ない表現でもあります。対して映画は、エレベーターの上昇とテッドの視線に「所有から尊重へ」というテーマを託し、無言の余白を残しました。フレンチトーストの熟達との二重の対位法で、父子の時間と母の成熟を同時に照らし出すためです。

受け手への効き方の違い

原作の終幕は“言葉で受け止める安堵”が強く、映画は“動きで感じ取る余韻”が残ります。どちらも救いがありますが、映画版は復縁の物語ではなく、関係の再編に着地させることで、タイトルの“Kramer vs. Kramer”をどう超えるかという問いを最後まで握らせます。

前述の通り、映画は制度(法廷の結論)と生活(当事者の最適解)を意図的にずらしています。原作の言語的終幕を知ってから映画を観ると、映像のラストが「説明なき説得」として立ち上がるはずです。両メディアを横断すると、同じ物語が言葉の明快さと沈黙の力の二通りで胸に残ります。

クレイマー、クレイマーのラストの解釈とフレンチトーストが象徴する絆を解説(考察編)

チェックリスト

-

エレベーターの反転:冒頭の「去る(下り)」とラストの「会いに行く(上り)」で対比し、対立から尊重・再編への転換を無言で示す。

-

フレンチトーストの反復:失敗の朝→無言の連携へと変化し、父子18か月の成長と“生活の真実”を可視化。

-

時代背景:1979年の“母性優先”の通念が裁判をジョアンナ有利に導く一方、作品は制度と暮らしのズレを描く。

-

ビリーの最善利益:罪責感を父が受け止め、怪我の場面などを通じて安心の土台が形成される。

-

マーガレットの役割:触媒・証人・鏡像・自身の“やり直し”を担い、物語を成熟へ押し出す。

-

ラストの解釈:復縁ではなく私的合意による共同養育の出発点。説明を抑えた演出が強い余韻を残す。

エレベーターで読むラストの意味

『クレイマー、クレイマー』の結末は、言葉より動きで語られます。ロビーから上階へと移動するエレベーターは、夫婦の「対立(vs.)」が尊重と再編へ変わったことを示す静かなサインです。冒頭の“去る”とラストの“会いに行く”が反転し、三人の関係は元通りではない新しい形へと置き換わっていきます。

冒頭と終幕をつなぐ“対の装置”

映画はジョアンナの家出で開き、最後は彼女がビリーに会うために上へ向かう動きで閉じます。下りから上りへ、離脱から再訪へ。この反転を運ぶのがエレベーターです。台詞は多くありませんが、関係が更新されたことは画面の“上下”だけで十分に伝わります。

見送る視線が示す成熟

ラストのテッドは引き止めません。ロビーで話を受け止め、ただ見送る。所有の気配を手放し、相手の判断を支える距離に立つ姿は、法廷では得られなかった生活の中の成熟です。勝ち負けを超えて、正しい間合いを学んだ父になっています。

“判決”と“生活の正しさ”の橋渡し

裁判は勝敗を決めましたが、子どもの暮らしは判決文の外側で続きます。エレベーターの短い上下運動には、ジョアンナの「連れて行かない」という決断、自分の足で会いに行く主体性、そして見守りに回るテッドの位置が収まっています。制度の結論と当事者の最適解をつなぐ、視覚的な橋として機能するのです。

強い象徴ゆえに、復縁の合図と短絡しがちです。しかしエレベーターが示すのは「元通り」ではなく、関係の再編。沈黙と間をそのまま受け取ると、三人が選んだ現実的でやさしい着地が、きれいな余韻として残ります。

フレンチトーストが語る父子の成長

『クレイマー、クレイマー』の台所には、物語の心臓が鼓動しています。最初は失敗だらけのフレンチトースト、別れの朝には無言でぴたりと噛み合う手つきへ。たった一皿の反復が、父と子の18か月を可視化し、法廷の言葉では届かない“生活の真実”を語ります。

失敗の朝から、無言の連携へ

最初の朝、テッドは卵の殻を混ぜ、パンを焦がし、キッチンはてんやわんやになります。未熟な父と混乱する家がそのまま映し出されます。いっぽう別れの朝、同じメニューを手順だけで仕上げる二人は、ほとんど言葉を交わしません。「言葉より先に手が合う」という体感が、18か月の積み重ねとして静かに立ち上がります。

家事という“見えない仕事”の可視化

料理の上達は単なるスキルアップではありません。買い物の段取り、朝の準備、片づけまで含めて、テッドが家の運転手になっていく過程です。画面に映るのは一皿でも、背後には生活を切り盛りする判断の連続があります。父子の信頼は、まさに台所から立ち上がっていくのです。

親子の感情をつなぐ“反復装置”

同じメニューを二度描く構成がよく効いています。初回は「不安」と「拙さ」を、二度目は「信頼」と「手際」を描き分けます。同じ行為で異なる心象を見せる反復は映画ならではで、法廷の応酬が言葉を積み上げるのに対し、フレンチトーストは生活の証拠として機能します。

子どもの“安心基地”を示す皿

別れの朝にいつもの朝食を用意する行為は、ビリーに「家は続いていく」という合図を手渡します。変わらない手順が、これからの変化を受け止めるクッションになる。だからこそラストの判断(連れ出さない)が、この台所の時間と深く響き合います。

便利なモチーフゆえ、過度にロマン化すると現実の重さが薄れます。最初の焦げや卵殻といった小さな失敗を覚えておくと、最後の滑らかな動きがいっそう沁みます。派手さのない成長を丁寧に受け取ることが、作品の核へまっすぐ近づく近道です。

1979年の離婚事情背景

ウーマンリブの余波と家庭像の揺らぎ

1960〜70年代の女性解放運動(ウーマンリブ)は、家庭内の役割分担に疑問を投げかけました。『クレイマー、クレイマー』が公開された1979年は、専業主婦モデルがなお強い一方で、女性の就業や自己実現を求める声が現実の選択として広がった時期です。作中でジョアンナが「自立心」を取り戻しデザイン職に再就職する流れは、この社会空気の直截な反映と言えます。

「母性優先の原則」という時代感覚

当時のアメリカでは、幼い子どもの養育をめぐって「母性優先の原則」が見なされがちでした。物語でも、テッドが失職を挟んだ経歴や、公園でのジャングルジム事故が不利材料として扱われ、法廷はジョアンナ側に傾きます。ここには、ケアの主体を母親に重ねる社会通念が色濃く作用しています。

仕事一辺倒の父と家内労働の不可視化

テッドは冒頭、仕事優先の広告マンとして描かれます。家事・育児に不慣れな姿は笑いにも映りますが、同時に家内労働の不可視化を浮かび上がらせます。フレンチトーストすら上手く焼けない父が、段取り/看病/送り迎えといった日々の運転を担っていく過程は、当時の“当然視”されていた分業への異議申し立てでもあります。

離婚と親権は、制度の判断と生活の継続がぶつかる領域です。本作は法廷の緊張を描きつつ、親子の手触りを丁寧に積み上げました。だからこそ、主要映画賞の評価や北米・日本での興行ヒットにつながり、時代の論争を個人の物語として観客に届けられたのです。

ビリーの視点と幸せ

『クレイマー、クレイマー』を子どもの立場から見ると、物語の輪郭がはっきりします。ビリーは7歳。世界の出来事を自分の責任に引き寄せがちな年頃です。父テッドがその重荷を言葉で受け取り、台所や病院といった生活の場で信頼を積み重ねることで、判決では測れない“安心の土台”が形になります。やがてビリーは、父を慕いながらも母を求めるという二者択一を拒む心を見せ、ラストの選択が「子どもの最善利益」に沿うものであることを静かに示します。

「離婚は自分のせい?」という罪責感と、父の受容

ビリーは涙ながらに「ママはいなくなったのは僕のせい?」と問います。ここでテッドは叱らず、説得でもなく、「君のせいじゃない。パパが話を聞かなかった」と否定と受容を同時に示す姿勢を取ります。子どもが抱えた罪悪感を大人が引き受ける。この一歩が、不安をほどき、父子の信頼の土台になります。

怪我の場面が変えた“距離感”

公園のジャングルジムからの転落後、治療台のそばでビリーは「そばにいて」と求め、テッドは即座に応じます。失敗を責めない庇護者としての父を体で学んだ瞬間です。以後、朝食の段取りや通学の支度は滑らかになり、生活の手つき=安心という回路が育っていきます。

「両親を同時に愛したい」という願い

新しい職場を見たビリーの「これならママも戻ってくる」という一言には、父への信頼と母への愛情が同時に宿ります。勝敗で線を引く法廷の論理とは別に、子どもは両親を同時に愛したい。このリアリティが、物語の痛みと希望を同時に支えています。

子どもの最善利益(Best Interests)という視点

親の「権利」が先鋭化するほど、子どもに必要なのは日々の安心と一貫性です。別れの朝のフレンチトーストが、初回の失敗から無言の連携へと変わったことは、父子の安定した習慣の可視化にほかなりません。だからこそ最終局面でジョアンナが「ビリーの家はここ」と連れ出しをやめる判断は、物語全体で積み上げられた最善利益にぴたりと合致します。

マーガレットが担う4つの役割

『クレイマー、クレイマー』でマーガレットは、単なる隣人ではありません。物語を押し出す“触媒”であり、法廷では変化を測る“証人”、二人を映す“鏡像”であり、さらに自分自身の人生を“やり直す”人物として、物語の解像度を一段上げます。彼女の視線があるから、テッドとジョアンナの選択が対立の物語から成熟の物語へと変わっていきます。

触媒:物語を動かす小さな一押し

離婚経験を持つ隣人として、マーガレットはジョアンナに「離れる選択もある」と静かに示します。結果だけ見れば波風を立てた助言に見えますが、停滞した関係に必要なスイッチを入れたのも事実です。のちに公園で事故が起きた際は、責任を自分に引き寄せるほどの当事者意識を示し、周縁にとどまらない存在感を放ちます。

証人:変化を測る第三者の眼差し

法廷では、マーガレットがテッドの変化を具体で語ります。家事や育児の段取り、子への向き合い方の柔らかさ、視線の温度――生活の細部を見てきた彼女だからこそ、言葉の応酬に埋もれがちな真実を外側の声として提出できました。彼女の証言は、テッドの成長を社会的に検証する機能を担います。

鏡像:二人を映し、観客を導く

マーガレットはジョアンナとテッド双方の鏡として働きます。ジョアンナには「家を出る」という行為の社会的コストと回復の道を映し出し、テッドには家内労働の現実と向き合う契機を与える。観客は彼女の視線を借りることで、どちらか一方に肩入れしすぎず、複眼的に物語を読むスタンスへ導かれます。

彼女自身の“やり直し”が差す光

裁判の渦中で、マーガレットは元夫と向き合い直す決断を語ります。この小さなサブプロットが示すのは、関係は形を変えて続けられるという希望です。復縁の賛否ではなく、自分の気持ちに誠実であろうとする姿勢が、ジョアンナの最終決断(連れ出さない)とも静かに呼応します。だからこそ、ラストのエレベーターの上昇は断絶ではなく、三人それぞれの成熟した再配置として映るのです。

『クレイマー、クレイマー』のラストの解釈

親権はジョアンナに下る――物語は一度そう結ぶように見せてから、受け渡し当日に「ビリーの家はここ」というひと言で進路を変えます。テッドは上訴を選ばず、ビリーを証言台に立たせないために争いを断念。二人の決断が重なった結果、法廷の勝敗とは別に、当事者の合意が静かに成立します。ここから見えるのは、復縁の匂いよりも、所有から尊重への転換です。

事実の流れをまず整理

判決は親権=ジョアンナ。それでも受け渡し当日、彼女はロビーで連れ出しをやめる選択をします。いっぽうテッドは、上訴で勝つ可能性よりも子どもの負担回避を優先していました。こうして、判決という形式と、暮らしを守るための私的合意が一致します。

対立から尊重へ――関係の“更新”

ラストの核は、元に戻る兆しではなく、関係の更新です。テッドは引き止めず、ロビーで受け止め見送る位置に立つ。ジョアンナは勝ち取った親権を振りかざさず、安定した日常を優先する。視線の先が「勝ち負け」からビリーの最善へ揃った瞬間といえます。

エレベーターが語るもの

冒頭はジョアンナが下りて去る、終幕は上へ向かう。この上下の反転が、離脱→再訪へのベクトル転換を示します。さらにテッドの引き止めないまなざしが、対立の物語から尊重と再編の物語へとトーンを変える。台詞より動きで意味を置く演出が、長い余韻を残します。

台所の一皿が下支えする現実

別れの朝のフレンチトーストは、初回の失敗から無言の連携へと変わった18か月を可視化します。法廷の言葉では測れない習慣と安心がそこにある。ゆえに「ここが家だ」というジョアンナの判断は、感傷ではなく生活の証拠に裏づけられた結論として響きます。

判決と“私的合意”の折り合い

1979年の母性優先の原則という通念を踏まえれば、判決は時代相応です。いっぽう映画は、その枠の外に残る当事者の裁量をていねいに描く。結果として、制度の結論と三人が選び直した暮らし方が矛盾なく並び立ちます。ここに作品が古びない理由があります。

復縁の予兆ではなく、共同養育の出発点

エレベーターの上昇は「元通り」ではない。示しているのは、境界を守りつつ支え合うコペアレンティング(協働養育)の始点です。テッドの「素敵だ」という一言も、相手の判断を承認する姿勢への更新を示す。愛は恋愛の回復ではなく、距離と信頼が同居する親としての連帯へ形を変えます。

余韻が強い理由――説明しない勇気

原作が電話で締めくくるのに対し、映画は動きと沈黙で終える設計です。説明を足さないから、観客は三人のこれからを自分の経験で補える余地を持てる。短い上昇とロビーの静けさが、やがて確かな確信へと変わっていくのは、この余白があるからです。

「クレイマー、クレイマー」ラストの解釈とフレンチトーストの意味などのまとめ

- 1979年公開の米国映画で上映時間105分、監督はロバート・ベントン、主演はダスティン・ホフマンとメリル・ストリープだ

- 原作はエイヴリー・コーマンの同名小説である

- 舞台はニューヨーク・マンハッタンで、離婚と親権争いを現実味ある温度で描く作品である

- 第52回アカデミー賞で作品・監督・脚色・主演男優・助演女優の主要5部門を受賞した

- ジャスティン・ヘンリーは史上最年少で助演男優賞にノミネートされた

- 北米でも日本でも大ヒットし、ゴールデングローブ作品賞(ドラマ)や日本アカデミー最優秀外国作品賞を得た

- 物語の核は仕事と家庭の両立、性役割、そして子の最善利益に収束する構図である

- ラストは親権が母に下る判決後も、受け渡し当日にジョアンナが「連れて行かない」選択をする展開である

- テッドは上訴を断念し、ビリーを証言台に立たせない配慮を優先する父へと更新される

- ラストの解釈は復縁ではなく、所有から尊重へと関係が切り替わる“共同養育”の出発点である

- エレベーターは冒頭の離脱と終幕の再訪を対比させる視覚的モチーフである

- フレンチトーストは失敗の朝から無言の連携へ、父子の18か月の成長を可視化する反復装置である

- ジャングルジム事故と病院の場面が、責めない庇護と信頼の距離を刻む転機である

- 隣人マーガレットは触媒・証人・鏡像・やり直しの体現者として物語の解像度を上げる役割である

- 原作は電話での辞退で終わるが、映画は沈黙と動きで余白を残し、ラストの余韻を強めている