デヴィッド・リンチ監督の映画『エレファント・マン』は、実話に基づくモノクロの伝記ドラマです。モデルはジョゼフ・メリック。19世紀末のロンドンという時代背景の中で、見世物小屋から病院へ移るまでのあらすじを通し、「見る/見られる」関係と尊厳というテーマを鋭く問いかけます。公式記録の死因は頸椎脱臼に伴う窒息で、ラストの選択をどう読むかが結末の解釈を奥行きあるものにしています。

本記事は、初見の方にも流れがつかめる基本情報から始め、当時の都市文化や迷信に触れる時代背景、物語の要点を整理したあらすじ、そしてラストの読み解きまでをわかりやすく解説します。さらに、メリックの病名の諸説(NF1説とプロテウス症候群有力説)や、映画と史実の相違点(名前表記・誘拐描写・観劇の可否など)を検証します。制作裏話や制度に与えた影響を紹介するトリビア、そして新たな映画化動向などのリメイク情報にも触れ、作品の“今”までを一気に把握できる内容にまとめました。

映画『エレファント・マン』実話をもとにしたあらすじ紹介|結末の死因・テーマを解説

チェックリスト

-

1980英米合作、リンチのモノクロ作

-

ジョゼフ・メリック実話を映像化

-

見世物小屋から病院へ、尊厳回復

-

名台詞「私は動物ではない!」の核

-

頸椎脱臼による窒息と解釈の揺れ

-

8部門ノミネート、4K修復で再評価

映画の基本情報|『エレファント・マン(The Elephant Man)』とは

| タイトル | エレファント・マン |

|---|---|

| 原題 | The Elephant Man |

| 公開年 | 1980年 |

| 制作国 | イギリス/アメリカ |

| 上映時間 | 124分 |

| ジャンル | 伝記ドラマ |

| 監督 | デヴィッド・リンチ |

| 主演 | ジョン・ハート、アンソニー・ホプキンス |

作品概要

『エレファント・マン(The Elephant Man)』は、実在のジョゼフ(映画ではジョン)・メリックの半生をもとにした1980年製作の伝記ドラマです。見世物小屋から病院へと居場所を移しながら、人間としての尊厳を取り戻していく過程を、モノクロの映像美と抑制の効いた演技で描きます。単なる“悲話”ではなく、「見る/見られる」の倫理を観客に突き付ける一本です。

公開年・監督/主要キャスト

1980年公開(英米合作)。監督はデヴィッド・リンチ。

主要キャストはジョン・ハート(ジョン・メリック)、アンソニー・ホプキンス(フレデリック・トリーヴス医師)、アン・バンクロフト(ケンドール夫人)、ジョン・ギールグッド(院長カーゴム)、ウェンディ・ヒラー(看護婦長)、フレディ・ジョーンズ(興行師)など、英国演劇界の名優が結集しています。

受賞・評価

アカデミー賞では作品賞・監督賞・主演男優賞など計8部門にノミネート。受賞は逃したものの、特殊メイクの評価があまりに高かったため、翌年のアカデミー賞に「メイクアップ賞」が新設される契機となりました。英国アカデミー賞でも美術・撮影が高く評価され、世界的にロングランの名作として語り継がれています。

モノクロの意図(4K修復にも一言)

モノクロ撮影は、ヴィクトリア朝ロンドンの煤煙やガス灯の陰影、そして寓話性を際立たせるための選択です。カラーを排することで記録映画的な冷たさと詩情を両立し、メリックの「内面の美しさ」を光と影で対比させます。

なお監督監修の4K修復版が2020年に公開され、粒立ちの細かなモノクロ階調や質感が改善。美術と撮影の妙味が一段と体感しやすくなりました。初鑑賞にも再鑑賞にも適した決定版です。

暴力や嘲笑の場面が含まれ、心理的負担を覚える方もいます。一方で、演出は過度な露悪に流れず、静かな距離感で人物に寄り添うため、鑑賞後に重い余韻と学びが残ります。

舞台と導入:時代背景

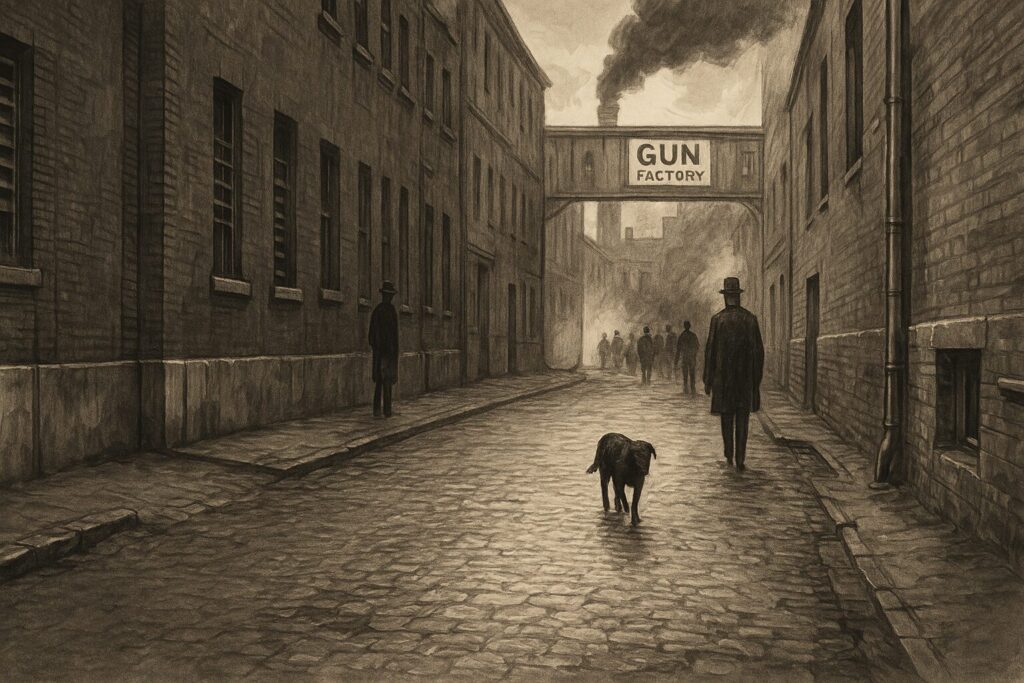

ヴィクトリア朝ロンドンの空気

舞台はヴィクトリア朝後期(19世紀後半)のロンドン。急速な工業化で東ロンドンの労働街区には貧困と過密が広がり、慈善と排除が同居していました。病院は「治療できる患者」を優先し、慢性疾患や奇形を抱える人々は制度の網目からこぼれやすい現実に置かれます。映画の画面を覆う蒸気や煤は、単なる時代色ではなく、社会が放つ“見えない圧力”の視覚化です。

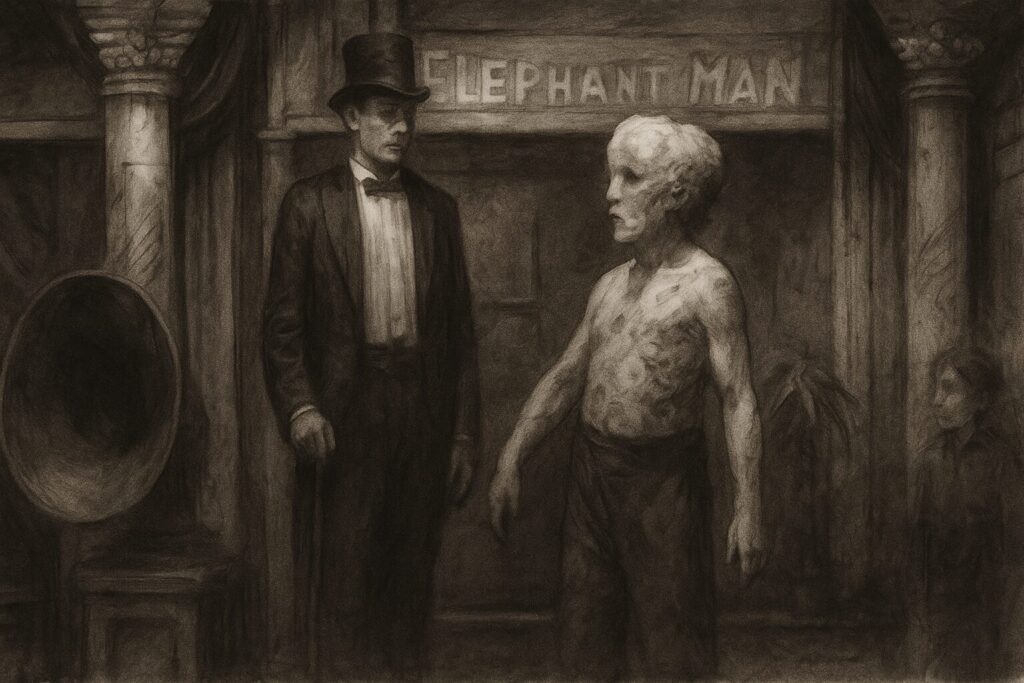

見世物文化と社会のまなざし

当時の都市娯楽としてフリークショー(見世物小屋)が定着していました。珍奇な身体は好奇と恐怖の対象となり、「人間」か「化け物」かという線引きが、倫理ではなく観客の感情で決まっていく危うさがありました。映画は、興行主だけを断罪するのではなく、学会の“展示”や上流階級の“見学”も同じ視線上に置きます。前述の通り、ここに本作の批評性が宿ります。

“象の呪い”という時代の物語

導入部に繰り返される象と女性のイメージは、当時まことしやかに語られた「妊娠中の恐怖が胎児に移る」という迷信の象徴です。科学以前の説明で不安に秩序を与えようとする“物語の力”が、人を烙印づける装置にもなり得ると示します。映画はこの寓話を掲げたうえで、メリックの知性と感受性を明らかにし、迷信では解けない人間の尊厳へ視点を反転させます。

導入映像が告げるテーマ

冒頭の幻想的なモンタージュは、単なるショック演出ではありません。「なぜそうなったか」より「どう生きるか」へと視線を移すための装置です。工場のうなり、煤けた通り、群衆のざわめき――これらは社会全体がつくる“音の壁”であり、のちにメリックが発する「I am not an animal!」という声が、その壁を破る宣言であると理解できる導入になっています。

冒頭〜中盤:物語の要点

産業都市の片隅で「見せ物」にされた青年

19世紀ロンドンの裏通り、蒸気と煤煙に包まれた見世物小屋で、「エレファント・マン」ことジョン・メリックは人々の好奇の視線に晒されています。頭蓋や背骨の重度の変形、片腕の機能不全、くぐもった発声という外見的特徴が、彼を“驚異の展示”へと追い込みました。興行主バイツは、「母が象に襲われた呪い」という作り話で観客の想像力を煽り、日銭を稼いでいます。

医師トリーヴスの「好奇心」から始まる救出

ロンドン病院の外科医フレデリック・トリーヴスは、学術的関心から彼を診察に連れ出します。学会発表で得た反響は大きいものの、当初のトリーヴスの動機には功名心も混じっていました。やがて、バイツの虐待を知ったトリーヴスは、病院の屋根裏の部屋にメリックを一時避難させます。院長カーゴムは「治療不能者の長期滞在」を難色としますが、実際に対面して考えを翻すことに。ここで初めて、彼らは“症例”ではなく一人の人物としてメリックを見始めます。

「話せる」瞬間が世界を反転させる

最初は怯え、言葉を発しないメリックに、周囲は知能の遅れを疑います。しかし、聖書や詩を暗唱できる豊かな記憶力と語彙、丁寧な礼節が少しずつ露わになります。「私は話せます」――沈黙という防御を解き、意志を伝えた瞬間、彼の地位は“見せ物”から尊厳ある入院者へと変わりました。トリーヴスの妻や上流階級の訪問者は、彼の内面の繊細さに触れ、握手や会話という対等な接し方で彼を社会へ連れ戻します。ここで映画は、外見と人間性の断絶というテーマを、過度な説明に頼らず描き出します。

病院が“保護”と“展示”のあいだで揺れる

評判が広がるにつれ、メリックの病室は紳士淑女の来訪で賑わいます。彼自身は歓待を喜びますが、夜警ジムらが悪趣味な見世物に再び堕す場面も挿入されます。映画は、善意もまた「見る/見られる」関係に組み込まれる危うさを示し、トリーヴスに「自分も興行師と同じではないか」という内省を促します。保護の場でありながら、構造的には展示の場にもなり得る――この緊張が中盤の肝です。

終盤〜結末:ラストまで解説

拉致・巡業という“逆流”と、仲間の手引き

名声が高まるほど、利益を逃したバイツの執着は強まります。彼はメリックを再び連れ去り、大陸巡業へ。狭い檻、酔客の嘲笑、移動の疲弊で心身は限界に近づきます。やがて同じ見世物小屋の仲間が憐れみから脱出を助け、メリックは独力でロンドンへ戻ることに成功します。駅で騒然となる群衆に追い詰められた彼は、「I am not an animal! I am a human being!」と叫び、自己を名指す力を獲得します。この宣言は、映画全体の倫理を結晶させる瞬間です。

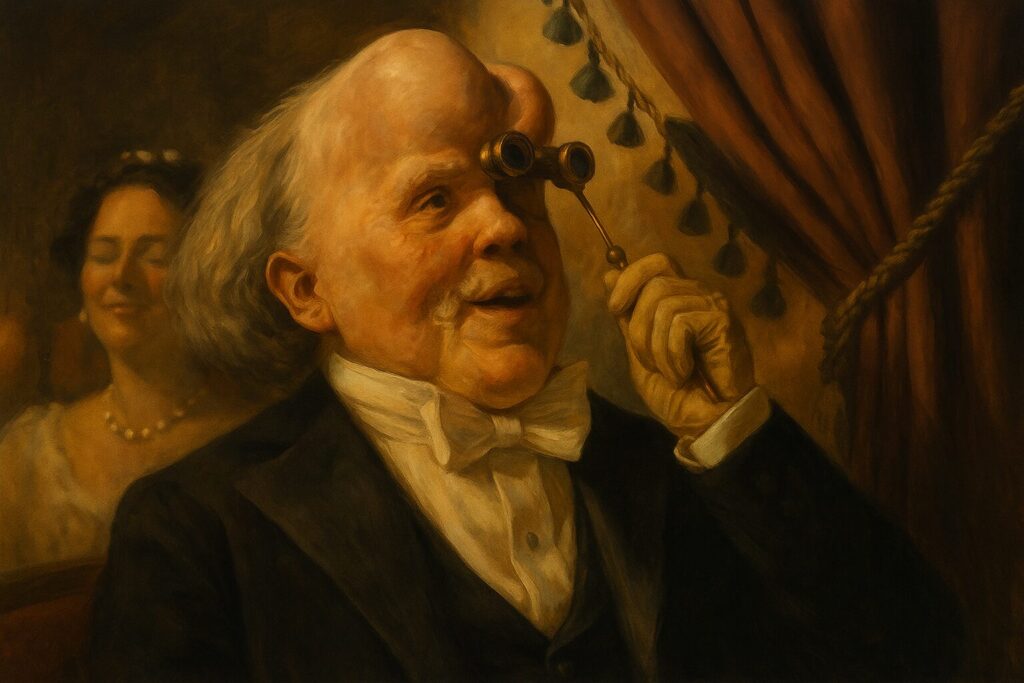

病院での“本当の祝祭”:舞台と拍手の経験

トリーヴスに保護され直したメリックには、一夜のご褒美が用意されます。名女優ケンドール夫人は彼を劇場へ招き、観劇後、観客は総立ちの拍手で讃えます。ここでの拍手は好奇の消費ではなく、人格への承認として演出されます。メリックは涙をこぼし、静かに礼をするだけ。騒がしい世界の中にある静謐を、白黒の画が美しく掬い上げます。

カテドラル模型が示す“手の記憶”

病室では、紙のキットから大聖堂(カテドラル)の模型を作る作業が続いていました。不自由な手で、気の遠くなるほど細かなパーツを組み上げる。完成した模型へ自筆のサインを入れる所作は、自分の生を自分の名で刻む儀式のように映ります。外見の暴力性に抗い、創造する手で世界と結び直す。この静かな達成が、終幕の余韻を準備します。

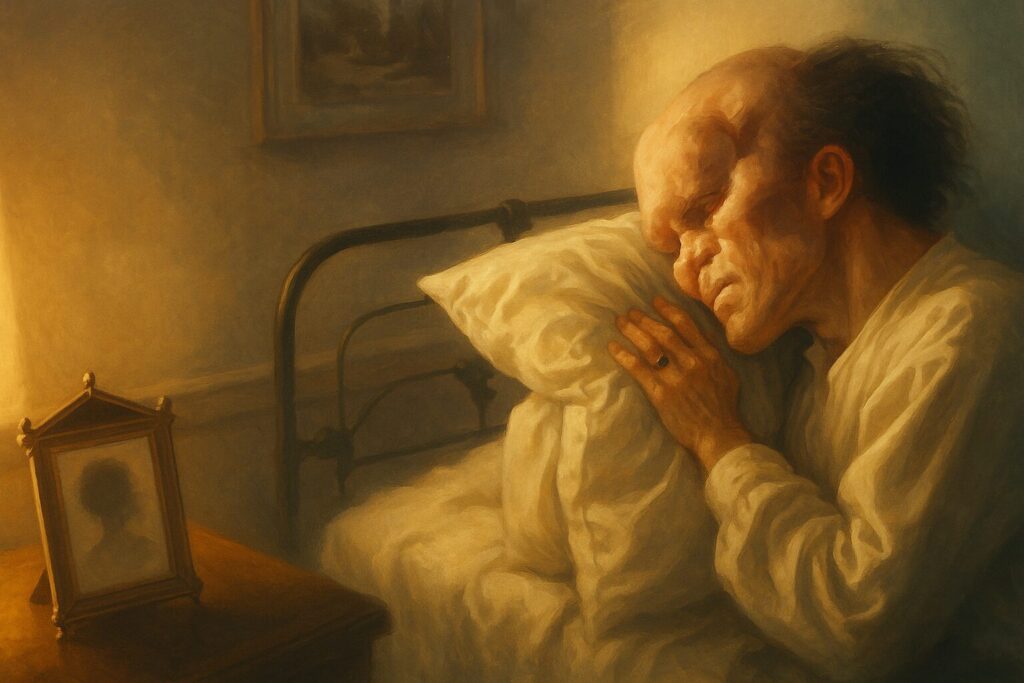

「普通の眠り」へ――枕を外し、仰臥の決断

夜、メリックは重い頭部を支える枕を取り払い、仰向けに横たわることを選びます。彼には、頭部の重量と脊椎変形のため座位で眠る習慣がありました。仰臥は窒息や頸椎脱臼の危険を伴う――それでも彼は、「普通の人のように眠りたい」という願いを優先します。画面は母への記憶と詩句を重ね、穏やかな自己解放として最期を描きます。史実の検視では頸椎の脱臼に伴う窒息とされますが、映画は意図の真偽を断定せず、尊厳の選択という詩的解釈を残しました。

ラストショットが残す問い

メリックの死は悲劇であると同時に、“見られるだけの存在”から“自分で選ぶ主体”への到達でもあります。トリーヴスは沈痛に立ち尽くし、観客は保護と展示の境界を自分事として再確認させられます。歓声でも号泣でもなく、静かな余韻で幕を閉じるラストは、外見と尊厳、善意と消費のあわいに未解決の問いを置いていくのです。

死因をめぐる三つの見方

検視の結論:頸椎脱臼が招いた窒息

まず押さえたいのは公式な検視の結論です。ジョン(史実ではジョゼフ)・メリックは仰向けで就寝中に頸椎が外れ、結果として窒息に至ったと扱われました。重すぎる頭部と脊柱の変形が仰臥位で頸部を支えきれず、呼吸を妨げたという見立てです。

なお、映画のように「枕をすべて外した」という印象的な描写は広く流布していますが、一次資料レベルで断定できるのは“仰向けで亡くなっていた”事実までと理解すると、史実と映画表現の距離感を見誤りません。

事故死説:座位睡眠の“例外”がもたらした不運

次に、純然たる事故死とみる立場です。メリックは座位に近い姿勢で眠ることで気道や頸部のリスクを避けていました。疲労や体調不良、就寝時の体勢の崩れなど偶発的要因が重なれば、意図せず危険な体位になり得ます。

この読みでは、自死の意図は推し量れないとし、医療上の制約と生活習慣の「例外」が取り返しのつかない事故を招いた、と整理します。

尊厳ある“自己決定”解釈:普通の眠りを敢えて選ぶ

一方で映画は、「普通の人のように横になって眠りたい」というメリックの願いを濃密に描きます。舞台鑑賞という歓待の記憶、カテドラル模型の完成に自筆で刻む署名、そして枕を外して身を横たえる所作――生の締めくくりを自分で選ぶ儀礼として受け取れる構図です。

この読みは尊厳ある自己決定を強調しますが、歴史的事実としての確証までは踏みません。“事故”か“選択”かを断定せず、尊厳の手触りを残すのが本作の強さです。

三つの見方はいずれも、外見に規定され続けた人生を、最後は自分の名で結ぶという主題に収束します。公式記録の枠組み、偶発性の余地、そして詩的な自己決定――どれで読んでも、最期の場面は「尊厳」を中心に回っている点は変わりません。

名台詞とテーマの核心

「I am not an animal! I am a human being!」

群衆に追い詰められたメリックが放つ自己同定の宣言は、映画の中心軸を一息で言い切ります。“見られる対象”から“名乗る主体”への反転がここで起き、見世物=消費の関係を断ち切ります。観客はこの台詞により、自分の視線の暴力性を同時に突きつけられます。

「My life is full because I know I am loved.」

保護の場が展示に変質しうる危うさを知りつつ、この言葉は承認がもたらす充足を指し示します。歓待=消費ではなく、関係=承認として受け止められているとき、彼は初めて「満ちている」と言える――映画は愛情と功名心の境界を丁寧に見せます。

「The Lord is my shepherd; I shall not want.」

詩篇の一節は、メリックの内的な支えを象徴します。社会からの嘲笑や恐怖を受け続けた彼が、外見ではなく内面に居場所を見出す姿を、聖句は静かに裏打ちします。ここでの信仰は、受苦を美化する仕掛けではなく、尊厳を保つための精神の杖として機能します。

「私は話せます」――沈黙を解く瞬間

前述の通り、彼は長く“理解されないふり”という防御をまとっていました。話す=自分の枠を決める行為に踏み出したとき、医療者も観客も“症例”から“人格”へと見方を改めます。声が出た瞬間に倫理が動く、映画的に最小で最大の転換です。

善意と偽善:トリーヴスの自問

「自分もまた興行師ではないか」というトリーヴスの逡巡は、善意そのものを自己点検にかける装置です。病院は保護の場でありながら、訪問者の視線が過度になれば展示の場にもなり得る。良い意図でも構造が変わらなければ搾取に寄り添う――この自覚が、物語を美談で終わらせません。

受け手の倫理:感動を“誰のために”使うか

いわゆる「感動ポルノ」批判が射程に入るのはこの点です。感動が受け手の自己満足で終わるのか、当人の幸福に資するのか。映画は、夜警ジムの悪趣味な“見せ物”と、ケンドール夫人の人格への敬意を対比させ、同じ「見る」でも倫理が違うことを示します。

大切なのは、私たちの視線が誰の利益に奉仕しているかを自問し続けること。この台詞群は、その問いを観客の手元に残します。

映画『エレファント・マン』あらすじ紹介|ジョゼフ像・病名・実話との相違点・トリビア

チェックリスト

-

1862生、幼少期から奇形が進行

-

見世物小屋に自ら雇用を求め巡業

-

ロンドン病院で支援、穏やかな日々

-

1890年没、仰臥で頸椎脱臼→窒息

-

病名はプロテウス説有力も未確定

-

映画は名・誘拐・観劇など脚色あり

実話のジョゼフ像をたどる

幼少期:レスターに生まれ、早期に症状が進行します

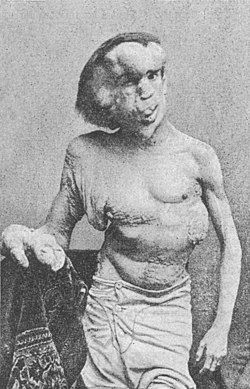

ジョゼフ・ケアリー・メリックは1862年に英レスターで出生しました。幼い頃から皮膚や骨格の異常が少しずつ目立ちはじめ、顔面や右半身の肥大、脊柱の湾曲が進みます。敬虔で慈愛深い母メアリー・ジェーンは彼の支えでしたが、10歳前後で死別。父の再婚後は継母との不和も重なり、居場所を失っていきます。

救貧院(ワークハウス):働けない若者の避難先でした

外見差別で職を転々とした末、10代後半に救貧院へ収容されます。苛酷な環境下での生活は長期に及び、口元の大きな腫瘤を切除する手術も経験しました。ここでの暮らしは「社会の網目からこぼれ落ちた人」を受け止める最終線で、彼の自尊心を深く傷つけます。

巡業と見世物小屋:自ら選んだ「生活の術」

転機は自分で興行師へ手紙を書き、雇用を求めたことでした。ロンドンのホワイトチャペルでショーマンのもとに立ち、やがてトム・ノーマンの小屋でも展示されます。当時のフリークショーは娯楽産業の一部で、搾取の影は濃いものの、メリックは一定の収入や貯えを得られるようになります。やがて取り締まりの強化で大陸巡業へ移るものの、ブリュッセルで所持金を失い置き去りにされ、重い気管支炎を患いながら帰国の途に就きました。

トリーヴスとの再会:保護から“暮らし”へ

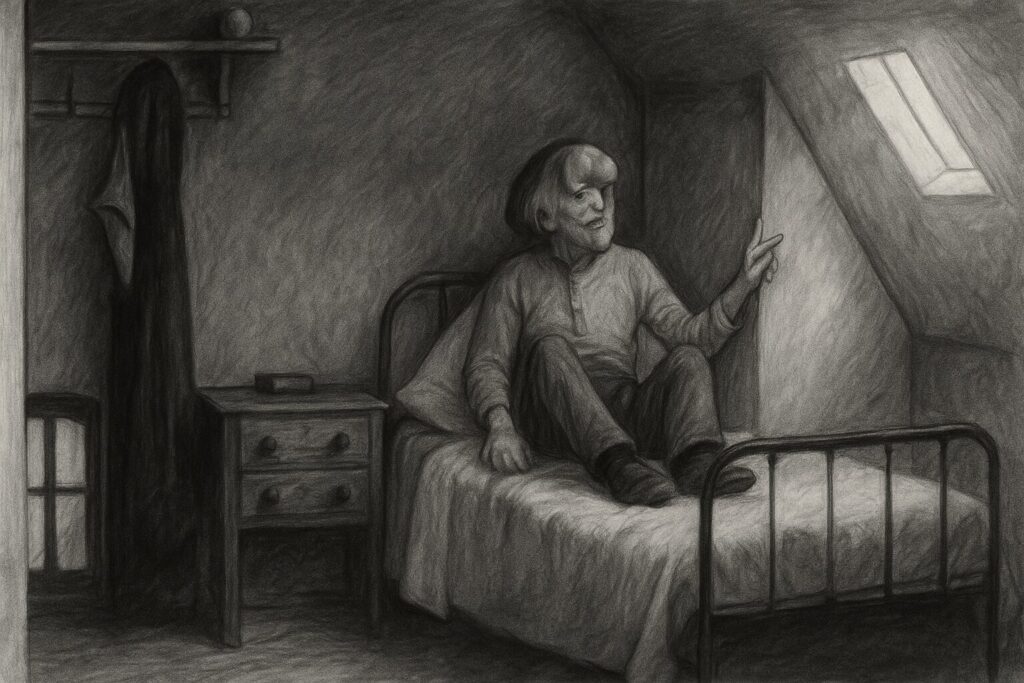

ロンドンの駅で保護された際、携えていたのがロンドン病院の外科医フレデリック・トリーヴスの名刺でした。これを縁に病院へ。幹事長カーゴムが『タイムズ』紙で支援を呼びかけ、寄付が集まり、病院内に専用居室が整えられます。アレクサンドラ皇太子妃ら上流階級の後ろ盾も加わり、メリックは「ここで幸せだ(I am happy here)」と言える穏やかな日々を手にします。聖書や詩を読み、精巧な大聖堂模型を作り、訪問者に礼節を尽くす彼の人柄は、周囲の認識を「見世物」から「人格」へと変えていきました。

逝去と遺産:最期とその後に残ったもの

1890年4月11日、27歳で死去。仰向けの就寝による頸椎の脱臼と窒息が公式の扱いです。骨格標本はロンドン病院に保存され(一般公開は限定的)、彼の名は医学と倫理、そして人間の尊厳を問い直す象徴として今日まで語り継がれています。

病名の諸説と医学的見解

NF1(神経線維腫症1型)説:初期診断の“近さ”と“届かなさ”

メリックを初診したトリーヴス医師はNF1を疑ったと伝わります。確かに皮膚や神経系の腫瘍を多発させるNF1は候補になり得ます。しかし、メリックの極端な左右非対称の過成長、巨大な頭蓋、重度の骨格変形は、NF1だけでは説明しきれません。典型例でよく見られるカフェオレ斑の記載が乏しい点も、診断を難しくしました。結果としてNF1単独説には限界が意識されるようになります。

プロテウス症候群:症状の“当てはまり”が最も高い

1980年代以降、彼の症状を最も整合的に説明できる疾患としてプロテウス症候群が浮上します。これは非対称かつ進行性の過成長を特徴とし、骨・皮膚・脂肪・結合組織など多系統に及びます。メリックで報告される頭部や右半身の著明な肥大、脊柱の重い変形、皮膚の乳頭状・脳回状隆起(結合組織母斑)は、この症候群の臨床像とよく重なります。今日では「最有力仮説」として広く受け止められています。

AKT1モザイク変異:分子レベルで説明力を高める知見

2011年、プロテウス症候群の主因としてAKT1遺伝子の体細胞モザイク変異が特定されました。受精後の発生過程で一部の細胞にだけ変異が入るため、身体の部位ごとに症状の濃淡が出るというプロテウスの“非対称・斑状性”をうまく説明できます。

ただし重要なのは、メリック本人の保存標本でこの変異を直接確定できていないことです。標本のDNA劣化や保存処理の影響で、個人レベルの最終確定は未了というのが慎重な到達点です。したがって、臨床像・病理学・遺伝学の三位一体で見ても、診断は「極めて可能性が高いが断定はしない」という立場が適切です。

誤診・俗説への注意と、いま私たちができる配慮

古い記録には「象皮病(エレファンタシス)」といった誤用や、“象の呪い”にまつわる興行上の作り話も残ります。前述の通り、現代の鑑別ではプロテウス症候群が最有力であり、NF1単独説は説明不足です。

同時に、病名を巡る議論は当人の尊厳に直結します。断定的なラベリングを避け、最新知見と未確定性の両方を正直に伝えることが、医学史と人権の両面で望ましい姿勢です。「病名を当てる」ことより、彼の生をどう理解し語り継ぐかが、私たちに問われています。

映画と史実の主な相違点

名前の表記:映画は「ジョン」、史実は「ジョゼフ」

映画では主人公がジョン・メリックと呼ばれますが、実在の人物はジョゼフ・キャリー・メリックです。19世紀当時の記録や回想録に混在があり、その誤りを映画が踏襲した形です。近年の研究では本名がほぼ確定しており、記事内では基本的にジョゼフで統一して説明します。

誘拐の有無:劇的展開か、巡業の帰結か

作品中盤には、病院で保護された後に興行主に連れ去られる描写があります。前述の通り、史実では見世物の取締り強化を受けて自ら大陸巡業に出た結果として行き詰まったのが実情です。ブリュッセルで所持金を失い、置き去りにされたのちにロンドンへ戻って病院に保護されます。映画は緊張と悲哀を高めるため、「再転落→奪還」のラインを強調しています。

ケンダル夫人:映画の“握手”と実像の距離

映画では女優マッジ・ケンダル夫人がメリックと直接面会し、舞台へ招待するまでの温かな交流が描かれます。史実では、彼女は募金や世論喚起で間接的に支援した主要人物でしたが、面会自体なかったとされます。人と人が手を取り合う象徴として、映画は人物像を前に出しています。

観劇の可否:詩的な“外出”と現実の生活圏

劇中の劇場観劇シーンは、メリックが社会の中心へ一歩踏み出す象徴的瞬間として描かれます。一方の史実は、病院の居室が生活の基盤でした。小旅行の試みや庭の散策などの記録はありますが、恒常的な外出・社交は難しく、舞台鑑賞は映画的創作とみなされます。

見世物師像:悪漢の誇張と、当時の“仕事”の文脈

映画の興行主は露骨な加害者として描かれます。史料の側には、興行師トム・ノーマンが自伝等で虐待を否定し、当時の見世物文化では語り口や演出が稼ぎの核だったと述べるものもあります。非人道的な構造を免罪できませんが、映画は対立軸を鮮明にするため人物像をデフォルメしています。

トリーヴスの心情:功名心から自省へ

映画のトリーヴスは、症例としての関心→自己点検へと揺れます。史実の彼も支援の中核でしたが、映画は「善意は見世物化に変わらないか」という倫理的迷いを強調し、観客に同じ問いを返します。ここにリンチ的な鋭さが宿ります。

死因の描写:象徴的演出と検視の文言

ラストの枕を外し仰臥するイメージは、映画の詩的結語です。史実上は仰向け就寝に伴う頸椎脱臼→窒息が公式扱いで、枕の扱いなどの細部は一次資料の確度に揺れが残ります。映画は“普通に眠る”願いを視覚化し、尊厳の主題を結晶させています。

見世物の倫理と受け手の責務

誰のための感動か:主体の幸福が基準になります

この作品は、メリックの姿を通じて「感動は誰のためか」を問います。支援者や観客が胸を打たれるだけでは足りません。本人が幸福か、尊重されているかが判断の軸になります。映画は、貴族の“お客様”による訪問がメリック本人には喜びでも、夜警の悪趣味な見物は明確な苦痛であることを並置し、同じ“見られること”でも倫理が分かれる点を見せます。

“感動ポルノ”の論点:美談化の影と線引き

「感動ポルノ」とは、障害当事者の経験を健常者の自己高揚の材料にしてしまう表現への批判です。本作は涙を誘う仕掛けを持ちながら、トリーヴスに「自分もまた見世物にしていないか」と自問させ、観客の視線にも矢印を向けます。善意と偽善の境界に踏み込み、当人の同意・快不快・利益へ意識を戻させる点で、単純な美談化に留まりません。

台詞が投げかける規範:「I am not an animal!」

「I am not an animal! I am a human being!」は、恐怖と好奇の視線に対する自己同一性の宣言です。この一言は、外見やラベルが人を定義してしまう危険にブレーキをかけ、呼称・扱い・場の設計すべてで「人間としての承認」を先に置くべきだと教えます。ここから読み取れる実践は、本人を主語にした紹介・同席の配慮・断りやすい環境といった、ごく具体的な作法へつながります。

観客の実践:利用と支援の違いを見分ける視点

私たちが作品を受け取る際にできることは明快です。誰が利益を得ているか、本人の選択が尊重されているか、苦痛のサインが無視されていないかを意識して鑑賞し、語ることです。映画の中の上流階級の訪問と夜警の見物の差は、現代のメディア消費にもそのまま反映します。クリックの一回が誰を支え、誰を消耗させるのかを考える姿勢が、受け手の責務になります。

作品が残した宿題:支援の形を常に点検する

前述の通り、本作は“見世物”と“尊厳”の狭間に観客を立たせます。支援はしばしば可視化=話題化を伴いますが、可視化は同時に資源化とも紙一重です。映画はその危うさを自覚させ、「当人にとって居心地が良いか」を都度点検せよと促します。感動を語るなら、当人の安全と快適さが先。それが本作が私たちに託した、静かで強い宿題です。

トリビア&リメイク情報

特殊メイクは“実物”を起点にした精度

まず押さえたいのは、ジョン・ハートが装着した特殊メイクの再現度の高さです。制作チームはロンドン病院に残るジョゼフ・メリック実物の石膏型を参照し、等身大のプロステティクスを設計しました。装着には毎日7〜8時間、取り外しにも2時間前後を要し、撮影期間中の飲食はストロー飲料などに制限されるほどの負荷でした。モノクロ撮影のコントラストは質感の“嘘”を隠し、フレディ・フランシスの光設計が立体感を際立たせています。結果として、グロテスクに寄らず尊厳を映すための造形に着地しました。

アカデミー賞を動かした“1本”

公開当時、米アカデミー賞にメイクアップを正面から評価する部門が未設置だったことはよく知られています。『エレファント・マン』の仕事は大きな称賛を集めながら正式ノミネートの枠がなく、これが契機となって翌年に「メイクアップ賞(現・メイクアップ&ヘアスタイリング賞)」が新設されました。受賞作は別作品でしたが、制度を生んだ原動力として語り継がれています。

“メル・ブルックス製作”をあえて隠した理由

製作を下支えしたのはコメディの巨匠メル・ブルックスです。自身の会社を通じて企画を実現させながら、観客にコメディと誤解されるのを避けるためエンドクレジットから名前を外す判断をしました。加えて、アン・バンクロフト(ブルックスの当時の妻)がケンダル夫人を演じ、作品の骨格を温かく支えています。

キャリアへの波及:俳優たちとリンチの飛躍

ジョン・ハートは本作で主演男優賞ノミネート、アンソニー・ホプキンスも誠実な医師像で評価を高めます。(その後にハンニバルでレクター博士を演じ、本作品とのギャップがすごいです。)デヴィッド・リンチは長編2作目にして主要8部門ノミネートの快挙を達成し、後年のオファーや挑戦の扉を開きました。なお、2020年にはリンチ監修の4K修復版が公開され、モノクロの粒立ちと陰影が現代水準で蘇っています。

リメイク情報

映画「顔を捨てた男」でインパクトを与えたアダム・ピアソンがジョゼフ・メリック役で出演予定。ただし本作品「1980年版のリメイク」ではなく、バーナード・ポメランスの戯曲『The Elephant Man』の新たな映画化ですが、要するに、リンチ版の“リメイク出演”というより「同題材の新作映画で主演」という位置づけです。続報で体制やスケジュールが変わる可能性はあるものの、2026年春に撮影開始を見込む企画という段階です。

ちなみに顔を捨てた男の原題は「A Different Man」で名前も似ており、本作品をかなり意識した作品として有名です。

『顔を捨てた男』ネタバレ考察|ラストの微笑み・いつバレたかを解説 - 物語の知恵袋

よくある疑問Q&A

Q1. メリックの“素顔”と、映画の再現度は?

A. 写真記録と病院所蔵の石膏型を根拠に造形されており、映画のメイクは骨格バランスや皮膚の隆起まで学術的資料に近づけています。モノクロは質感の粗を目立たせない反面、陰影が強調されるため、俳優の目線・呼吸がより雄弁に伝わる設計です。いたずらに恐怖を煽らず、人としての存在感を保つ方針が徹底されています。

Q2. 骨格標本はどこにあり、見学できますか?

A. ロンドン病院(現・ロイヤル・ロンドン病院)に骨格標本が保管されています。公開は学術目的が中心で、一般の常設公開はごく限定的です。一方、軟部組織の多くは失われており、写真・記録資料が主要な参照源になっています。訪問可否は時期や施設方針で変わるため、公式案内の最新情報に従ってください。

Q3. 舞台版(戯曲)との関係は?

A. 1977年のバーナード・ポメランス『The Elephant Man』が舞台で高く評価され、社会的関心を押し上げました。映画はトリーヴスの回想や同時代資料に基づく脚本で、舞台の直訳的な映画化ではありません。舞台はトリーヴス視点の色が濃く、映画はメリックの体験とトリーヴスの自省に重心を置く構成が特徴です。

Q4. 映画のラストは“自殺”ですか?

A. 公式の扱いは仰臥による頸椎脱臼→窒息という事故死です。ただ、作品内の象徴性から“尊厳ある自己決定”という読みも生まれました。一次資料の細部(枕を外した動作など)には揺れがあり、医学的事実と詩的解釈が並走している、という理解がもっとも安全です。

Q5. 病名は最終的に確定していますか?

A. 当時の誤認(象皮病、NF1等)を経て、現在はプロテウス症候群が最有力とされています。2011年には同症のAKT1体細胞モザイク変異が報告されましたが、保存標本のDNA劣化などの事情から、メリック個人への分子レベル確定は公的に合意されていません。つまり、高い蓋然性はあるが“確定”ではない段階です。

エレファント・マンのあらすじと実話、結末の死因などのまとめ

- 1980年公開の英米合作でデヴィッド・リンチ監督による伝記ドラマである

- 実在のジョゼフ(映画ではジョン)・メリックの半生を基にしている

- あらすじの起点はロンドンの見世物小屋で、医師トリーヴスが興味を抱く

- 病院での保護を経て、メリックの教養と礼節が明らかになる

- 評判が広がり、上流階級との交流が進む一方で“展示”としての危うさも描かれる

- 再び巡業へ連れ戻されるが、仲間の手引きでロンドンに帰還する展開である

- クライマックスは舞台鑑賞とカテドラル模型の完成という静かな祝祭である

- 結末は仰向け就寝中の頸椎脱臼による窒息死と公式に扱われる

- 死因解釈には事故死説と“普通に眠る”を選んだ尊厳的自己決定の読みが併存する

- 名台詞「I am not an animal!」が見世物と尊厳の境界を突きつける

- 病名はプロテウス症候群が最有力だが、メリック個人での分子確定は未了である

- NF1(神経線維腫症)や象皮病といった旧来の診断は症状を説明しきれない

- 映画と実話の相違は名前表記、拉致描写、ケンダル夫人面会、観劇の可否などに及ぶ

- モノクロ撮影と2020年の4K修復が時代性と寓話性を高精度で可視化している

- 特殊メイクの革新性がアカデミー賞のメイクアップ賞創設の契機になった