こんにちは。訪問いただきありがとうございます。物語の知恵袋、運営者のふくろうです。映画「そして父になる」を観た後に気になる点は、結局子供はどっちに行くの?ですよね。ラストシーンの解釈やネタバレ解説、実話や沖縄の事件との関係、最後のその後はどうなるのか、スパイダーマンの会話やねじれた絆の文脈、知恵袋でも割れる意見など、いろいろ気になるところが多いかなと思います。このページでは、作品の基本情報と見どころをサクッと押さえたうえで、結末どっちに向かうのかを丁寧に分解していきます。読み終える頃には、あなたなりの確かな答えに近づけると思いますのでぜひ最後までご覧ください!

そして父になるの結末はどっち?まずは作品を深堀り解説

まずは作品の土台を整えましょう。基本情報、主要人物、あらすじ、見どころ、テーマを短時間で押さえると、後半の結末考察がスムーズに頭に入ります。

基本情報|『そして父になる』とは

| タイトル | そして父になる(英題:Like Father, Like Son) |

|---|---|

| 公開年 | 2013年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 121分 |

| ジャンル | ドラマ/家族ドラマ |

| 受賞歴 | 第66回カンヌ国際映画祭 審査員賞(2013) 日本アカデミー賞 最優秀助演男優賞(リリー・フランキー) 最優秀助演女優賞(真木よう子)ほか |

| 監督 | 是枝裕和 |

| 主演 | 福山雅治、リリー・フランキー |

『そして父になる』は、是枝裕和監督が2013年に公開した長編映画です。都市で働くエリート建築家の父と、地方で小さな電器店を営む父——生活も価値観も真逆の二つの家族に「新生児取り違え」という事実が突きつけられたとき、親子の絆は血で決まるのか、それとも一緒に過ごした時間で育つのかを静かに問いかけます。

作品の背景と核になるテーマ

日常を切り取ることに長けた是枝監督は、誰も悪者にしない視点で家族の複雑さを写し取ります。新生児取り違えという“事件”を軸にしながらも、裁く物語ではなく、揺れながらも選び直していく人たちの時間を追う物語。血縁は切れない事実、けれど暮らしの絆も消えない現実——この二つを丁寧に重ね、観客に「あなたならどう折り合う?」と問いかけてきます。答えは一度で決め打ちできるものではない、という前提が最初から息づいています。

キャストと演技が生む生活の手触り

福山雅治は“正解”を探しがちな父の硬さとほころびを、リリー・フランキーは子どもと同じ目線にしゃがむ柔らかさを体温込みで体現。尾野真千子と真木よう子は、それぞれの母の強さとやわらかさを行き来します。決め込んだ台詞より、間や視線、呼吸で関係が変わっていくのが見どころ。子役の自然な反応が、会話の温度や家の匂いまで運んできてくれます。

受賞が示す普遍性と評価の文脈

カンヌの審査員賞受賞は、物語の普遍性が響いた結果です。家族のかたちは文化や制度で違って見えても、「どう向き合い続けるか」という根っこの問いは共通。受賞の事実は、作品が単なる“事件の再現”を超え、誰もが自分ごととして考えられる余白を持っていることの裏づけになっています(出典:Festival de Cannes 2013 Awards)

観客に委ねる余白という設計

この映画は、最初から最後まで“教科書の正解”を提示しません。ラストを断定しないのも同じ理由。観た人の人生や価値観によって受け取りが変わるように、問いを手渡すのが設計思想です。だから「結末はどっち?」と気になるのは自然。台詞、小道具、光や音——積み木のように並んだヒントを拾い集めれば、あなた自身の言葉で納得できる答えに近づけます。

主要登場人物と家族構成

都市の高層マンションと、町の電器店。舞台は対照的ですが、どちらの家庭にも「親としてどう在るか」という同じ問いが流れています。『そして父になる』の登場人物は、善悪で切り分けられないリアルな人たち。効率と成果を重視する野々宮家、手間と時間を惜しまない斎木家——二つの家庭の違いは優劣を競うためではなく、子どもが出会う大人の多様性を見せるために置かれています。環境が違えば、見える世界も変わる。だからこそ、あなたはどちらに共感するかを自分の言葉で選べるはずです。

野々宮家:効率と到達点を重視する家庭

良多は都市の高層マンションに暮らすエリート建築家。仕事の流儀そのままに、家庭にも「正しいやり方」と優先順位を持ち込みます。計画して、段取りして、結果を出す——その姿勢は頼もしい反面、暮らしのリズムとぶつかることもある。みどりはその温度差をやわらげる存在で、家の空気を一定に保つ調整役です。息子の慶多はやさしくて、相手の気持ちに自然と気づけるタイプ。父の期待に応えたい思いはあるけれど、自分のテンポを無理なく守りたい気持ちもある。その“間”でゆっくり揺れるところが、とても人間らしいんですよね。

斎木家:時間をかけることを重んじる家庭

雄大は町の電器店の店主。困っている家に入り、壊れたものを直し、子どもと同じ目線にしゃがむ。生活の速度が人肌の速さで、視線の高さも低いまま。ゆかりは現実感覚のある母で、賑やかな毎日を回す舵取り役です。子どもは三人。長男の琉晴は好奇心が強く、触って学ぶタイプ。ルールの意味を自分の言葉に落とし込むまで首を縦に振らないところがあり、その「なんで?」が物語を思いがけない方向へ押し出していきます。急がない。でも確実に前に進む。そんな時間の使い方が、家族の気配ににじみます。

子どもたちの気質と物語への影響

慶多のやわらかさは、家族の緊張をやわらげるクッションのよう。カメラ越しに父を見つめる視線から、言葉にできない愛情が滲みます。琉晴の「なんで?」は、規則を覚えるより、納得して使いたいという主体性の表れ。二人の気質は鏡のように互いを照らし、親たちの価値観に小さな波紋を投げかけます。結果として、親の側が“正しさ”を固めるのではなく、“向き合い方”を見直していく。子どもが物語を動かすとは、まさにこのことです。

二つの家の対比が示す意味

この映画は、どちらが優れているかを判定しません。違いを見せるのは、子どもが触れる世界の幅を具体的に想像させるため。計画で積み上げる幸せもあれば、寄り道で育つ喜びもある。環境の差が大きいほど、選択肢の輪郭はくっきりします。あなたが画面を見ながら「自分ならどうする?」と考えられるのは、その幅が丁寧に描かれているから。優劣ではなく、折り合いの作り方を探す——それがこの登場人物たちの物語の核です。

あらすじ|起承転結でたどる全体像

映画全体の流れを、起承転結でスッと入ってくるように整理しました。一本の電話から始まる動揺、試行錯誤の交換、時間が育てる気づき、そして余白を残すラストまで。要所の出来事と心の動きを追えば、ラストの解釈も見えてきます。

一本の電話で揺らぐ家族

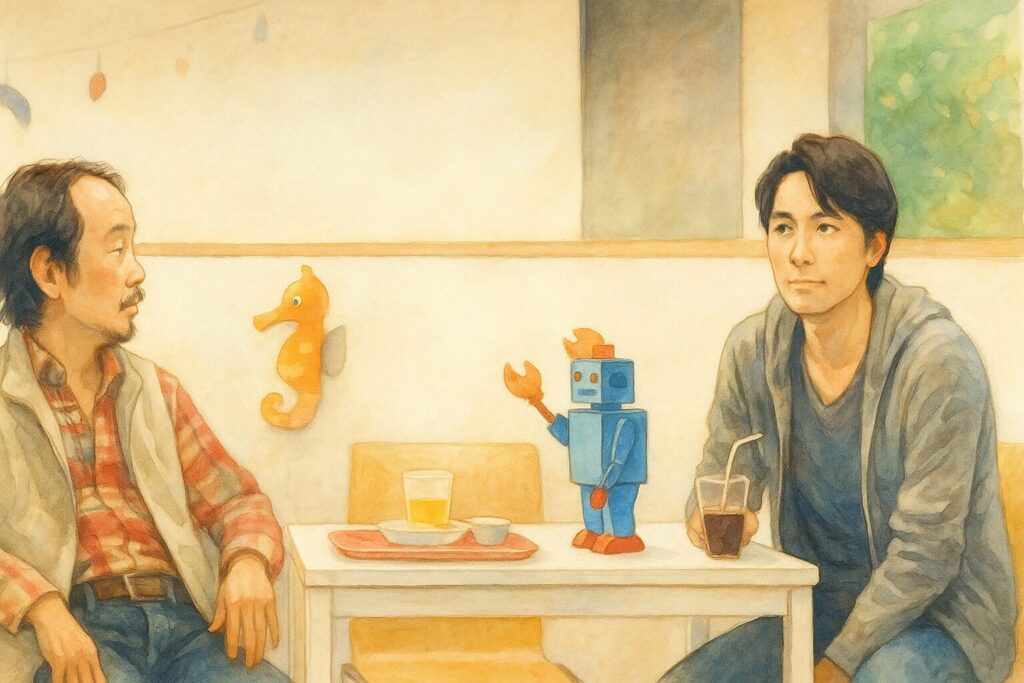

建築家の野々宮良多は、妻のみどり、6歳の息子・慶多と順調な毎日を送っていました。そんなある日、出産した産院から「取り違えの可能性」が告げられます。DNA鑑定の結果、慶多は実子ではない——。相手家族は斎木雄大とゆかり、そして実子の琉晴。両家は病院と弁護士を交えた面談を重ね、まずは“会ってみる”ことから始めます。ショッピングモールのフードコートとキッズスペースで初対面。子どもたちはすぐ打ち解ける一方、親はストローの噛み跡やトレーの扱いといった些細な違いに動揺し、自分たちの“当たり前”が揺さぶられていくのを実感します。

交換の試行と揺れる価値観

病院からは「前例では交換が多い」と説明されるものの、両家は即断できません。そこで週末だけの“子ども交換”を試し、段階的に生活単位の交換へ進むことに。ところが良多は水面下で「二人とも引き取りたい」と申し出て斎木夫妻の反発を招き、関係はギクシャク。並行して進む裁判では、取り違えは看護師の故意と判明しますが、時効で刑事責任は問えず、やり場のない苦さだけが残ります。さらに良多は実父から「血が大事だ」と言われ、後妻からは「一緒に暮らすことで家族になる」という視点も受け取り、価値観の振れ幅に心が揺れます。

時間が育てる父性と子の声

週刊誌報道で騒動が大きくなり、良多は技術研究所へ異動。研究員から聞いた「人工林のセミが自然に羽化するまで15年」という話が、関係も時間で育つのだという示唆として胸に残ります。野々宮家の生活になじめない琉晴はいったん斎木家へ一人で帰ってしまいますが、良多は迎えに行き、呼称を無理に変えなくていいと態度を柔らかくします。室内での“キャンプごっこ”で距離は少しずつ縮まるものの、みどりは琉晴への愛しさと慶多への罪悪感の間で揺れ続ける。やがて良多はカメラの中に“慶多が撮っていた父の写真”を見つけ、言葉にしなかった愛情を正面から受け取ります。

ミッション解除、開かれた結末

良多は慶多に会いに斎木家へ向かいます。慶多は「パパなんか、パパじゃない」と走り去るものの、良多は追いかけて抱きしめ、「もうミッションは終わりだ」と告げます。これは、交換生活を支える自己訓練(泣かない・電話しない・呼称を変える)を解く宣言。続いて両家は同じ家へ入り、笑い声だけが画面に残るラストへと着地します。最終的に“どちらの家庭で育つか”は断定されません。血縁と育てた時間、その両方を抱えながら関係を結び直していく——そんな余白を意図的に残して幕が閉じます。

見どころ|映像と言葉の外で語られるもの

この映画の核はセリフだけじゃありません。光や音、手触りの違い、さりげない小道具までが語り手になっています。ここでは、見ている最中にふっと胸をつかむ“画面の余白”を中心に、物語の呼吸を感じ取るためのポイントを整理します。細部がわかると、ラストの解釈もぐっと輪郭がはっきりしますよ。

空間と造形:螺旋階段から白い光へ

序盤に長く映される螺旋階段は、DNAの二重螺旋を思わせる造形で、物語が「血」を巡る問いに向かうことを無言で示します。説明台詞よりも先に“形”で前置きする設計が巧みです。終盤は一転、屋外の白い光が画面を満たし、再接続や関係の更新を予感させます。闇→薄明→白光と明度が移ろう流れは、家族の心象の変化ときれいにシンクロ。構図とライティングだけで、物語の向きがほんの少しずつ柔らいでいくのが伝わります。

食卓の対比:作法と温度のコントラスト

野々宮家のすき焼きと箸の矯正、斎木家の餃子と賑やかな声量。何を食べるか以上に、どう食べるかが家庭の“言語”を立ち上げます。姿勢や目線、食器の音、会話のテンポまで違う。ここは優劣ではなく、規範と温度の差を見せる場面です。子どもはその二つの言語を往復しながら、自分なりの辞書を編んでいく。だからこそ、どちらの家にも長所と課題があり、単純な二項対立に落ちない面白さが生まれます。

音と余白:ピアノと沈黙が運ぶ感情

ピアノの発表会は、成果を見せたい父の視線と、過程を見てほしい子の気持ちがズレる瞬間です。音が外れるかどうかより、そこへ向かう練習の時間を受け止められるか。沈黙の使い方も秀逸で、語らない間が観客の想像を呼び込みます。セリフで説明しないから、こちらの記憶や体験が勝手に反応してしまう。音と無音の緩急が、親子の距離をそっと測ってくれます。

視覚モチーフ:螺旋、白光、凧、カメラの意味

螺旋と白光にくわえ、凧とカメラは重要な手がかり。凧は“手を離す/しかし糸でつながる”関係の比喩として風に揺れます。カメラは慶多の目線そのもの。シャッター音のない静かな写真が、言葉にならない愛情を可視化します。物語終盤にカメラのカードから見つかる父の写真は、父子の感情線を一気に結び直す“無言の告白”。小ぶりなモチーフを反復して効かせるから、ラストの余白が豊かに響きます。

演出の肝:余白と間、子役の自然反応

この作品の温度を決めているのは、余白と間の取り方です。会話の直後に落ちる沈黙、視線が泳ぐ一拍、ドアが閉まる微妙な遅れ——説明の言葉を削る代わりに、時間を画面に置いてくれる。子役の反応もアドリブに近い自然さで、段取りより“その場の呼吸”が優先されます。大人の理屈が届かない、でも確かに伝わる。そんな瞬間が積もって、父が「教える人」から「聴く人」へとスライドしていく流れが生まれます。

反復表現:呼称の変化と手の触れ方

呼び方は関係の温度計です。お父さんとパパ、呼称が揺れるたびに、心の距離も揺れます。手の触れ方も同じ。肩に置くのか、頭を撫でるのか、抱きしめるのか——触れる位置と強さが、言葉にならないメッセージを運びます。反復されるからこそ、小さな変化が大きく見えてくる。ラストの抱擁に説得力が生まれるのは、この積み重ねがあるからです。

小道具の語り:壊れたおもちゃ、修理工具、カメラ

壊れたおもちゃと修理工具は、斎木家の“時間をかけて直す”価値観の象徴。買い替えではなく、手を動かして関わり直す。対して、野々宮家のカメラは“記録して見直す”まなざしを象徴します。小道具は背景に置かれているだけでも働きますが、物語の要所で手に取られるとき、言葉以上に強い意味を帯びます。細部を拾う視線を持つと、物語の芯がぐっと見えてきます。

テーマ|血か時間かを超えて父は何を学ぶか

映画が投げかけるのは「血縁か、育てた時間か」の単純な選択ではありません。起点は二者択一に見えても、物語が進むほど、父は“正解を与える人”から“相手の声に耳を澄ます人”へと少しずつ位置を変えていきます。観客に結論を押しつけないつくりも、この学び直しのプロセスを自然に感じさせる工夫。以下では、父の変化、象徴的な会話、そして断罪を避ける設計まで、テーマを立体的にほどいていきます。

二項対立の出発点と拡張

物語は「血か時間か」という分かりやすいフレームから始まります。けれど、早々にその枠はきしみます。血縁は変えられない事実、時間は関係を育てる力。どちらも真実で、どちらも不十分。映画はこの緊張を解消せず、むしろ丁寧に抱え直します。だからこそ、両家の暮らし方の差異—食卓のルール、遊び方、ものの直し方—がニュートラルに並べられる。優劣や勝敗ではなく、子どもが行き来できる複数の地図として提示されるわけです。結果として、問いは「どちらかを選ぶ」から「どう結び直すか」へスライド。テーマは二項対立の外側に広がっていきます。

父の変化:ピッチャーからキャッチャーへ

序盤の父は、成果主義のピッチャー。球種もコースも自分で決め、ストライクでねじ伏せにいきます。しつけ、習い事、進路—家庭が仕事の延長になってしまう瞬間が痛いほどリアルです。中盤以降、それがひっくり返る契機が積み重なります。研究所で聞く「人工林のセミが自然に羽化するまで15年」という話。子が撮った父の写真が示す、言葉にならない愛情。家出した子に対し、呼称や作法を無理に切り替えさせない配慮。どれも小さな変化ですが、軸が確実にずれていく。父は、子が投げてくる不規則な球を受け止めるキャッチャーに寄っていくのです。構えを変えるだけで、同じ“親”という役目がまったく別の手触りへと変わる。その変化こそがテーマの心臓部です。

スパイダーマンの会話が示す姿勢

ラスト近くの短いやり取り—「スパイダーマンって蜘蛛って知ってた?」「初めて知ったよ」。たった一往復ですが、ここに父の学び直しが凝縮されています。正解を教えるのではなく、知らないと認め、相手の興味に並走する。言い換えれば、主導権を手放し、同じ目線にしゃがむこと。育児だけでなく、人と関わる場面すべてに効く態度です。この一言が“聴く人”への移行を静かに刻み、同時に観客にもヒントを残します。関係をよくする鍵は、大きな決断よりも日々の対話の質にある—映画はそう告げているように見えます。

断罪しない構図と開かれた結末

監督は“神の視点”で誰かを裁くことを回避します。看護師の「故意」という重い要素ですら、単純な善悪の切断面に置かない。社会の歪みや個人の弱さが交差する地点として扱い、観客の判断に委ねます。だから結末も断定しない。どちらの家に「最終決定」したかを語らず、笑い声とともに同じ屋根に入っていく余白で幕を閉じる。これは無責任ではありません。観客一人ひとりが、自分の経験や価値観を持ち込んで“関係を更新する”具体を考える余地を残すための選択です。血縁に閉じない着地点、そして続ける覚悟—テーマはエンドロールの外側へ伸びていきます。

最初の問いは「血か時間か」。たどり着く場所は「関係を選び直し続ける勇気」です。父は教える役から聴く役へ、コントロールから伴走へ。断罪を避けた設計と開かれた終わり方は、私たちに“自分の生活でどう結ぶか”を返してきます。つまり、このテーマはスクリーンの中だけで完結しません。観た後の選び方—声のかけ方、待つ時間、触れ方—まで含めて完走する物語なのです。

そして父になる ネタバレ考察|結末はどっちになるか勝手に解釈

ここからはラストをめぐる具体パーツを一つずつ検証し、結論へ段階的に近づきます。台詞、小道具、人物の変化、そして代替仮説の検討を経て、最も整合的な落とし所を提示します。

もうミッションは終わりだの解釈と意図

交換生活を支える合言葉だった「ミッション」。その終了宣言は、物語の進行方向をそっと切り替えるスイッチです。ここでは、この一言の射程を分解し、ラストショットとの整合、子どもの安全基地、親の学び直しまでを立体的に読み解きます。

ミッションの定義と運用

作中でミッションは明確に言語化されます。向こうの家族をお父さんお母さんと呼ぶ、寂しくても泣かない、電話しない――環境の大転換に耐えるための“暫定プロトコル”です。目的ではなく手段。交換生活を安全に続ける仮設足場でした。だから、足場の耐用年数が切れたら更新が必要。新しい家のルールに戸惑う子、正しさと情の間で揺れる親。ミッションはその摩擦を一時的に和らげるクッションだったのです。

解除宣言が示す転換点

「もうミッションは終わりだ」は、そのクッションを外す合図。これを“元の家族に直ちに戻す”号令と狭く読むと、直後の両家が同じ屋根に入るショットと噛み合いません。自然なのは、固定化した交換ルールから距離をとり、「関係の再設計フェーズ」へ移る宣言としての解釈。ルールは続けるためにあり、解除は別の続け方を始めるためにある。涙を伴うこの台詞は自己都合の撤回ではなく、“子のペースに合わせる”姿勢の表明—教える人から聴く人への転換点です。

子どもの安全基地と親の学び

解除の効用は二重。第一に、子どもの安全基地を回復させること。泣いていい、電話していい——感情の水路を閉じないことが分離不安を鎮めます。第二に、親の学びを促すこと。守るのはルール自体ではなく、子の安定だと再定義できるから。家庭運用は“規則のための規則”に陥りがちですが、現場で要るのは“目的適合性”。年齢や気質に応じて運用を変える柔軟さです。解除は、そのアジャイル運用へのシフトを象徴します。

ラストショットとの整合性

解除直後、両家は同じ家へ入り、笑い声だけが残ります。これは制度的な一本化ではなく、“対立する当事者”から“協働する保護者”への更新サイン。誰の家で育つかを示さないのは責任放棄ではなく、会う頻度や呼称、行き来の設計といった持続可能性を、観客の現実に照らして考えてほしいという余白です。解除宣言は、その共同設計のスタート音としてラストの音風景と噛み合います。

つまり「もうミッションは終わりだ」は、交換生活を支えた一時的な規律を下ろし、子の感情に開口部をつくり、親は伴走者へ立ち位置を変える宣言。元に戻すでも全面切替でもなく、固定配列をやめて続け方を工夫する。その柔らかな決断こそ、物語の核心であり、私たちの日常にも持ち帰れる実践です。

実話との関係と解釈のポイント

この映画は特定の事件・実話を再現した作品ではありません。しかし、その背後には、赤ちゃん取り違えの実話が積み重なっています。とりわけ参考にされたとされる「ねじれた絆」などの記録は、当事者が長い時間をかけて折り合いを探る現実を映してきました。本作はその文脈を踏まえつつ父の視点に絞り、寓話性を高めて“誰にでも起こり得る問い”へ引き寄せます。だから結論は単線的な完全交換ではなく、子の最善・親の学び・関係の更新という三軸で読むのが自然です。以下で、実話と作品の距離、法制度との付き合い方、観客が持ち帰る視点を整理します。

実話の参照枠:ねじれた絆が示す現実

「ねじれた絆」などの実録は、取り違え判明後に家族が感情と生活をどう調整するかを丹念に追います。結論は一様ではありません。血縁へ回帰する家族も、育ての絆を優先し関係を併存させる家族もある。肝は短期決着ではなく“時間の処方”。日常を回しつつ、面会や呼称、生活圏の調整を微修正していく。映画の「どっち?」という問いは、この長期戦の知恵と重なります。家族は結果だけでなく“過程の設計”で救われる、という視点です。

映画が実話に寄りすぎない理由

本作は特定事件を逐語的に再現しません。父の学び直しに集中し、寓話として普遍化することで観客が自分の文脈に引き寄せやすくしています。個別に踏み込むほど実名や時代背景の制約に縛られるリスクが増えるためです。断定しないラストも同じ設計思想で、制度的決着より“関わり方の更新”を示す。実話の重みを尊重しつつ、あえて余白を残して“誰にでも届く問い”に翻訳しているのがポイントです.

実話と制度の違い:法的観点の注意点

取り違えは感情と制度の問題です。戸籍、親権、養子縁組、面会交流などの法的レイヤーは地域や時代で運用が異なります。ニュースや体験談だけで判断せず、一次資料(法令・裁判例・行政通達)を確認する姿勢が大切。映画は“ルールに縛られる人間の揺らぎ”を描く表現であり、法運用の手引きではありません。現実の意思決定では、家庭裁判所や専門家に相談しつつ、子の年齢や気質に応じた現実的な合意形成が必要です。

観客が持ち帰る三つの軸

作品は実話の温度を踏まえ、三点を手渡します。第一に子の最善—安定した安全基地の確保。第二に親の学び—教える側から聴く側への転換。第三に関係の更新—片方を捨てず、頻度や距離を調整して併存させる。単純な正解探しを超え、生活を回しながら調整する“運用の知恵”へ意識をスライドさせる。ここが実話と作品の交点です。

要するに、実話は“時間を味方につける方法”を教えます。映画はその学びを父の視点で普遍化し、断定しないラストで現実へ接続する。完全交換か据え置きかではなく、子の最善を軸に関係を更新し続ける道筋こそ、両者をつなぐ合理的な読み方だと考えます。

スパイダーマンの一言の意味が動かす父の転回点

映画の終盤、「スパイダーマンって蜘蛛って知ってた?」—「初めて知ったよ」という短いやり取りが、父の在り方をそっと反転させます。ここで大事なのは、知識を即答しないこと。正しさを提示するより、子の関心に横並びで寄り添う態度へ舵を切る点です。以下では、この一言がどのように父性のシフトを駆動し、物語のテーマを体験として落とし込むのかを分解していきます。

正解主義から“知らないを受け止める”へ

以前の良多なら、情報で上書きして会話を終わらせていたはずです。けれどこの場面では、あえて「知らない」を選ぶ。これは敗北ではなく、対話の入り口を開く合図。子は“答え”より“いまの興味を共有する相手”を求める瞬間がありますよね。大人が踏みとどまり、問いの温度に合わせて並走する。育児の現場では難しいけれど、いちばん効くコミュニケーションです。

雄大との対比で見える父性のシフト

序盤、雄大は軽い冗談で子どもの緊張を解きほぐします。この肩の力の抜けた受容が、終盤で良多に受け継がれる設計。二人の父は“教える側”と“受け止める側”として対置され、最後に良多が受容へ寄っていく。観客は説明を聞くのではなく、その変化を“感じる”。スパイダーマンの会話は、対比の橋渡しとして極めて機能的です。

小さな台詞を支える映画言語の妙

この一言が効くのは、編集の間合いと沈黙の使い方が正確だから。台詞を増やさず、視線や呼吸のリズムで関係の温度を上げていく。知識の交換ではなく、関心の共有へ。小さな振り幅に物語のベクトルを仕込むのが是枝演出のうまさで、ここでも“説明のない説得力”を生み出しています。

この会話は「教える父から聴く父へ」のスイッチ。正解を渡すのではなく、いま目の前の子に並ぶ。たった一言で、親子の距離は半歩縮まります。物語全体のテーマ—関係を更新し続ける姿勢—が、最小の台詞で最大限に可視化される瞬間です。

子供の意思が導くラスト解釈

ラストに近づくほど、耳を澄ませたいのは子供の小さなサインです。声量は小さくても、選択はくっきり映ることがある。ここでは二人の行動とまなざしから、結末の「どっち」に迫ります。ディテールを押さえると、急な全面交換ではなく、安定を土台に接点を広げる道が見えてきます。

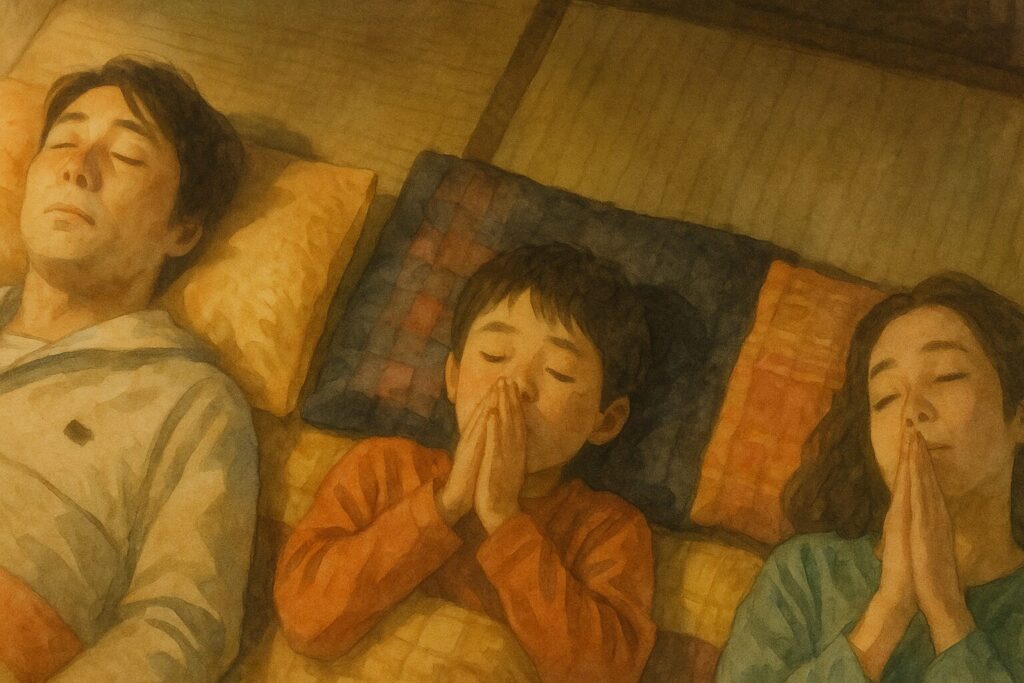

琉晴の祈りが示す“帰属”の場所

キャンプごっこの最中、琉晴は流れ星に「パパとママの場所に帰れますように」と願います。短い一文ですが、これは明確な帰属意識の表明。環境が一気に変わったときほど、子供は慣れた人と場所を“安全基地”として求めます。ここを読み落とさないことが、ラスト解釈の出発点です。

慶多のカメラが語る“好き”の証拠

寡黙な慶多は、言葉ではなくレンズで父を見つめ続けました。撮る行為は、相手に向き合う時間と距離の調整そのもの。メモリーカードに残る写真群は、父への愛着の痕跡です。子供は口数より日常の反復で気持ちを示す—その積み重ねがスクリーンに可視化されています。

急激な全面交換より“安定ベース”が現実的

子供の意思を尊重するなら、結論を一気に塗り替えるより、いつもの人・場所をベースに接点を増やすほうが実務的です。愛着対象が増えた局面では、頻度・距離・呼称の調整が効きます。混乱を抑えつつ関係を広げられるからです。

「子の最善」に沿う運用のコツ

ポイントは単純な正解探しではなく運用。会う頻度を段階的に上げる、呼び方を急に変えない、過ごす時間帯を工夫する—こうした小さな設計が子供の安心を守ります。映画が明言を避けるのは、まさに各家庭の現実へ“運用の知恵”を委ねるためです。

つまり、二人のサインは「今ある安定を土台に関係を結び直すべき」と教えてくれます。ラストが断定を避けるのは逃げではなく、子供の声に合わせて続け方を工夫する姿勢の提示。結末どっち—の答えは、固定配列ではなく、子供を中心にした更新プロセスそのものだと捉えられます。

父親の学び直しが導くラスト解釈

良多の変化は段階的に描かれ、結末の読み取り方を静かに方向づけます。成果主義の父親が、時間を信じて関係を育てる父親へ。象徴や小道具、台詞の積み重ねが、その移行を確かなものにします。以下では、印象的な場面を手がかりに、彼の内的な軌道修正を丁寧に追っていきます。

「15年のセミ」が教える父親像の転換

技術研究所で耳にする「人工林のセミが自然に羽化するまで15年」という話は、関係は時間で熟すという明快な比喩です。すぐに成果を求める姿勢から、見えない根や土壌を信じる姿勢へとシフトする。父親が投げる側(教える側)から、待ち受ける側(受け止める側)へ寄っていく序章として機能します。焦りを手放すことで、子のリズムに合わせる余白が生まれるわけです。

カメラの中の父親—「愛されていた」事実の発見

良多が見つけるのは、慶多が密かに撮りためた父の写真。撮影者は被写体に向き合う時間と距離を自分で選びます。つまり慶多は、言葉少なでも長い時間をかけて父を見ていた。〈自分は思う以上に、もう愛されていた〉という気づきは、父親に効く特効薬です。自責や不足感を超えて、ただ抱きしめる準備が整っていく—その手触りが画面に残ります。

河原の「パパよりもだ」—自己否定ではなく不器用な配慮

河原での「パパよりも(好き)だ」という発言は、一見すると自己否定です。ただ、良多は慶多の未練を断ち切り、前を向かせようとしたのだとも読めます。利他的に振る舞おうとする一方で、限界や矛盾も露呈する。完璧ではない人間くささが、彼を単なる反省の記号にしません。父親の逡巡を残したまま、優しさに近づいていく過程がここにあります。

ミッション解除へ至る歩み—教える父から聴く父へ

ラストの「もうミッションは終わりだ」は、交換生活を支えた自己規律の解除宣言。元に戻す/全面切替の二択ではなく、〈続け方を変える〉意思表示です。呼称の強要をやめ、子のペースに合わせて関係を再設計する—教える父から聴く父へ、立ち位置が変わる瞬間。結末を断定しない終わり方とも、きれいに整合します。

台詞(ミッション解除)、モチーフ(セミ/写真)、人物変化(教える父→聴く父)の三点は、いずれも「固定交換」ではなく〈関係を更新し続ける〉解決を後押しします。だからこそ、結末は一つに固定しない。父親は正解を選ぶ人ではなく、子を中心に運用を調整し続ける人へ—この移行こそが、ラスト解釈の土台になるといえます。

結論はどっち?合理的な落とし所

結論:基本の育ち先:慶多は野々宮家、琉晴は斎木家。ただし、両家は交流を密に続ける“関係更新型”の運用(面会・行事の共有など)

ラストの「同じ屋根に入る」演出は、制度的に一本化して終わり…ではなく、ここから一緒に見守っていく始まりに見えます。子どもの意思、親の学び、そして全編のモチーフが向ける矢印を全部重ねると、最も自然なのは〈安定した育ての環境を土台にしつつ、実親とのつながりを切らない〉という運用です。以下で、具体的な読み解きとイメージを整理します。

ラストショットが示す「協働」の答え

同じ家に入り、笑い声だけが残る。これは勝者を決める決着ではなく、二つの家族が対立から協働へ移ったサインです。映画が断定を避けるのは、観客それぞれの現実に合わせて関係設計を続けられる余白を残すため。だから「どっち?」を一語で閉じない表現が腑に落ちます。

子の意思と親の学びを合算する

琉晴の「パパとママの場所に帰りたい」、慶多のカメラに残る父への視線。どちらも育ての親への愛着を示します。一方で、良多はミッション解除で〈子のペースに合わせる〉学びに到達。子の声と親の学びを足し合わせれば、急激な全面交換よりも、安定を基盤に接点を増やす道が合理的です。

具体像—日常ベースと交流設計

結論としての実装はシンプルです。日常のベースはこれまで通り——慶多は野々宮、琉晴は斎木——を基本にしつつ、定期的な交流、行事の共有、互いの家での滞在などで関係を更新していく。呼称や連絡の頻度も、子の年齢や負担感を見ながら微調整していくのが現実的です。

合理的帰結はこうまとめられます。慶多は野々宮、琉晴は斎木を基本に、両家の関係を密に保つ——育ての時間を土台に、実親との関係を継続的に結び直す運用。皆さんの疑問である「どっち?」と、映画の余白設計の両方に矛盾しません。あなたの現実に引き寄せるなら、距離や学校、支援機関の体制といった制約を折り込み、合意→試行→見直しのサイクルで前に進めるのが近道です。映画は“正解”ではなく、“続け方”のヒントを手渡してくれています

映画「そして父になる」の結末は子供がどっちに行ったのかを総括

2013年公開の是枝裕和監督作で、親子の絆を血縁か育てた時間かで問う家族ドラマ

都会の野々宮家と地方の斎木家という対照的な二家庭が新生児取り違えに直面

事件を裁く物語ではなく、揺れながら選び直す人々の時間を描く設計

福山雅治とリリー・フランキーらの演技が“間”や視線で生活の手触りを伝える

カンヌ審査員賞受賞が、家族の普遍的テーマとして世界に響いた証左

物語は一本の電話から始まり、面談と交流、段階的な“週末交換”へ進む

看護師の故意が判明するも時効で裁けず、家族は現実の折り合いを模索

父・良多は成果主義から「時間が関係を育てる」という学びへ転回

子どものサインが鍵:琉晴の「帰りたい」という祈り、慶多の“父を撮った写真”

「スパイダーマン」会話で、良多は正解を教える父から“聴く父”へシフト

「もうミッションは終わりだ」は交換を固定化する規律の解除=関係再設計の宣言

映像と言葉外の語りが豊富:螺旋階段・白い光・食卓の対比・沈黙の使い方

断罪を避けた構図で、ラストは同じ屋根に入る“協働の始まり”として余白を残す

合理的結論:慶多は野々宮、琉晴は斎木を基本に、両家の交流を密に続ける運用

観客への示唆は“どっち”の決着より、子の最善を軸に関係を更新し続ける実践