こんにちは。訪問いただきありがとうございます。物語の知恵袋、運営者のふくろうです。

この記事では、映画『悪人』のラストはなぜあの結末になったのかモヤモヤしているあなたと一緒に、灯台のシーンを少しずつほどいていきます。悪人ラストはなぜ首を絞めるのか、その理由やタクシーでの会話、ラストで花を置かなかった意味、ガードレールに結ばれたスカーフと祖母の想いまで、気になるポイントを一つずつ言葉にしていきます。

また、映画本編だけでなく原作小説との違いや、祐一のその後に触れながら、ラストシーンの意味をできるだけ分かりやすく整理していきます。もちろん「唯一の正解」を決めつけるつもりはなくて、「自分ならこう読むかな」と感じてもらえるような考え方のヒントをまとめたつもりです。コーヒーでも飲みながら、気楽に読み進めてもらえたらうれしいです。

・悪人ラスト直前までの流れと状況が整理できる

・首絞めシーンや「悪人なんですよね」のセリフの意味が分かる

・花・スカーフ・祖母の行動に込められたテーマが理解できる

・誰が本当の「悪人」なのか、自分なりの答えを考えられる

映画『悪人』のラストでなぜ首絞める必要があったのか完全解説

まずは、映画悪人とはどんな作品なのかをサッと整理しつつ、ラスト直前までの流れを振り返ります。そのうえで、悪人ラストの首絞めシーン、光代の「悪人なんですよね」、花を置かなかった行動、スカーフと祖母の想いを順番に見ていきましょう。

基本情報|映画「悪人」とは

| タイトル | 悪人 |

| 原作 | 吉田修一『悪人』 |

| 公開年 | 2010年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 139分 |

| ジャンル | ヒューマンドラマ/サスペンス/ラブストーリー |

| 監督 | 李相日 |

| 主演 | 妻夫木聡、深津絵里 |

『悪人』のラストを理解するうえで、まずは作品そのものの輪郭を押さえておきたいところです。ここでは、公開年やキャストといった基本情報から、舞台設定やジャンルの特徴までをざっと整理していきます。「悪人ってどんな映画だっけ?」というところを一度クリアにしておくと、このあとのラスト考察もぐっと入りやすくなります。

公開年・原作・監督・キャスト

悪人は、2010年公開の日本映画です。原作は吉田修一の同名小説、監督は李相日。2025年に大ヒットした『国宝』のタッグです。主演は清水祐一役の妻夫木聡、馬込光代役の深津絵里で、日本アカデミー賞でも主演男優賞・主演女優賞をはじめ多くの賞を受賞しました。

物語の舞台とストーリー概要

物語の舞台は長崎・福岡・佐賀といった九州の地方都市。孤独な青年・祐一と、同じく孤独を抱える女性・光代が出会い、やがて殺人事件と逃避行へとつながっていく重たいヒューマンドラマです。サスペンス要素はありつつも、「犯人は誰か」よりも「なぜ人は人を傷つけてしまうのか」「誰が本当の悪人なのか」を問いかけるタイプの作品ですね。

映像トーンと作品の雰囲気

ビジュアル面では、曇り空の九州の海、人気のない峠道、灯台をのぞむ断崖など、どこか湿った風景が多く、登場人物たちの心の空洞や孤独をそのまま映し出しているようなトーンになっています。いわゆる娯楽寄りのサスペンスというより、観終わってからじわじわ効いてくるタイプの映画です。

この記事では、ネタバレを前提にラストを深掘りしていきます。まだ未視聴の方は、まず本編を通して観てから戻ってきてもらうと、より楽しめるかなと思います。

悪人ラスト直前までのあらすじ

ラストの首絞めシーンを整理する前に、まずは灯台にたどり着くまでの流れをざっくり押さえておきましょう。ここを理解しておくと、「悪人ラストはなぜああなったのか」がぐっと見えやすくなります。

峠道での殺人が起きるまで

祐一は出会い系サイトで石橋佳乃と知り合い、ささやかな期待を抱きます。しかし佳乃は祐一を見下しており、憧れの大学生・増尾圭吾を見つけると約束を破ってその車に乗り込んでしまう。ドライブの途中で機嫌を損ねた増尾は、真夜中の峠道で佳乃を車外に蹴り出して去っていきます。

そこへ祐一が追いつき、助けようと声をかけますが、プライドをズタズタにされた佳乃は罵倒を浴びせ、「レイプされたって言ってやる」とまで言い放つ。積もりに積もった孤独と怒りがここで爆発し、祐一は衝動的に首を絞めてしまい、佳乃は命を落とします。

光代との出会いと逃避行の始まり

罪を抱えたまま日常に戻ろうとした祐一は、再び出会い系で馬込光代と出会います。光代は佐賀の紳士服店で働く地味な女性で、夫の事故と自死をきっかけに心を閉ざして生きてきた人です。孤独同士の二人は不器用ながらも惹かれ合い、一夜を共にしたあと、祐一は殺人を告白し、自首するつもりだと打ち明けます。ここで光代は「一緒に逃げよう」と提案し、二人の逃避行が始まります。

捜査の進展と追い詰められる二人

その頃、警察の捜査は進み、テレビやネットでは「出会い系殺人」「冷酷な殺人犯」として祐一が大きく報じられます。祐一の祖母や佳乃の遺族にも取材や中傷が押し寄せ、事件はどんどん大きくなっていきます。祐一と光代は隠れ家を転々としながらも、じわじわと追い詰められていきます。

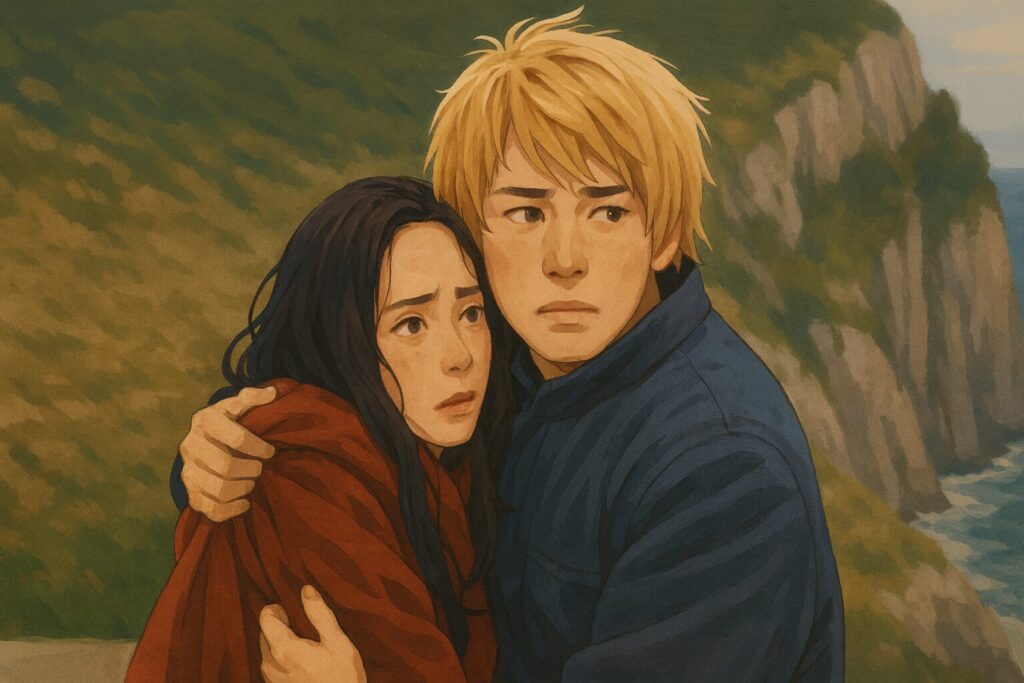

灯台に辿り着いた二人とラスト直前

逃げ続けた末にたどり着くのが、断崖に立つ灯台です。祐一は光代に夕日を見せ、「この景色を見せたかった」と静かに語り、二人は現実から切り離されたような束の間の安らぎを味わいます。

しかし、心配する妹に光代が電話をかけたことで居場所が割れ、警察に発見されてしまう。一度は保護された光代ですが、祐一のもとへ戻ろうとして再び灯台へ向かいます。その頃には周囲は警官に包囲され、二人が引き離されるのは時間の問題という極限状態に。ここから、悪人ラストの首絞めシーンへとつながっていきます。

悪人のラストで祐一はなぜ光代の首を絞めた?

ラストの灯台シーン、いちばん引っかかるのはやっぱり「なんでそこで首を絞めるの?」ですよね。愛していたはずの光代に向かって、逮捕直前にあの行動を取る理由を、ここでは複数の角度から整理してみます

解釈① 光代を「共犯」から守るための自己犠牲

もっとも分かりやすい読み方は、祐一が光代を刑事上の共犯から守るために、自分だけを徹底的な「悪人」に見せた、という解釈です。

首絞めシーンを自己犠牲として見るポイント

- 逃避行に自分から付き合った光代は、本来なら犯人隠避や誘拐同然の立場に見られかねない

- 逮捕の瞬間に「殺されそうな被害者」に見せれば、光代は守られる

- 「女を連れ回し、最後は殺そうとした男」という“分かりやすい悪人像”を自分にかぶせた

警察や世間の目線からすると、「逃亡犯と一緒にいる女」は、どこまで自発的に加担していたのか、どうしても疑問の対象になりますよね。そこで祐一は、あえて悪人として振る舞うことで、光代を「殺人犯に連れ回された被害者」に見せかけた、と考えると筋が通ります。

解釈② 光代に「自分は悪人だ」と信じさせるため

もう一段踏み込むと、祐一の中には「光代に自分を見切らせたい」という感情もあったはずです。

光代は祐一を、どこまでも信じようとします。「祐一は優しい人」「本当は悪人じゃない」と信じ続ける。そのままだと、逮捕後も祐一を待ち続け、人生を棒に振ってしまうかもしれない。

そこで祐一は、悪人ラスト首絞めの瞬間に、自分をあえて「最低の男」として光代の記憶に刻みつけようとした、とも読めます。

「自分はあんたが思っているような人間じゃない」と言ってから首を絞める流れは、その自己否定の裏返しのようにも見えますよね。

「俺を美化するな。ちゃんと悪人として忘れてくれ」というメッセージにも聞こえます。

解釈③ 警察の前で「本気」でやらないと成立しない

もっと現実的に言うなら、「半端な首絞めでは演技に見えないから」説もあります。

警察は武器も人数もそろえて突入してくるので、少しでも“芝居”っぽければすぐに見抜かれるはずです。祐一は不器用な男なので、計算された完璧な演技はできない。だからこそ、ほとんど本気の力で光代の首を絞め、自分でも制御できないレベルまで追い込む必要があった、と考えることもできます。

結果として光代は気を失い、警察は「殺されかけた女性」として彼女を保護する。祐一の作戦は、ギリギリのところで成功したわけです。

解釈④ 歪んだ愛情と自己処罰の入り混じり

もう一つ忘れちゃいけないのが、祐一の中の「歪んだ愛」と「自己処罰」の感情です。

祐一は、自分と一緒にいることで光代も不幸になると分かっている。だからこそ、「いっそここで全部終わらせたい」という衝動もあったはずです。自分の手で大切な人を傷つけようとするなんて、とても正常な愛の形とは言えない。でも、極限状態の人間の心理としてはあり得るラインです。

首絞めの直後、祐一は涙を流しながら光代の顔にキスし、引き離される瞬間まで手を伸ばし続けます。この矛盾した動きに、彼の愛情と自己嫌悪がぎゅっと凝縮されているように感じます。

私としては、ベースにあるのは「光代を守るための自己犠牲」だと思っています。そのうえで、「自分を悪人として終わらせる決意」と「歪んだ愛情や自己処罰の感情」が、一気に噴き出した結果があの首絞めシーン、というイメージです。

悪人ラストはなぜあの形なのか──答えは一つではなく、祐一の中のいくつもの感情が重なった“極限の選択”として見ると、あの残酷さの裏にある愛情の形も、少し見えてくるのかなと思います。

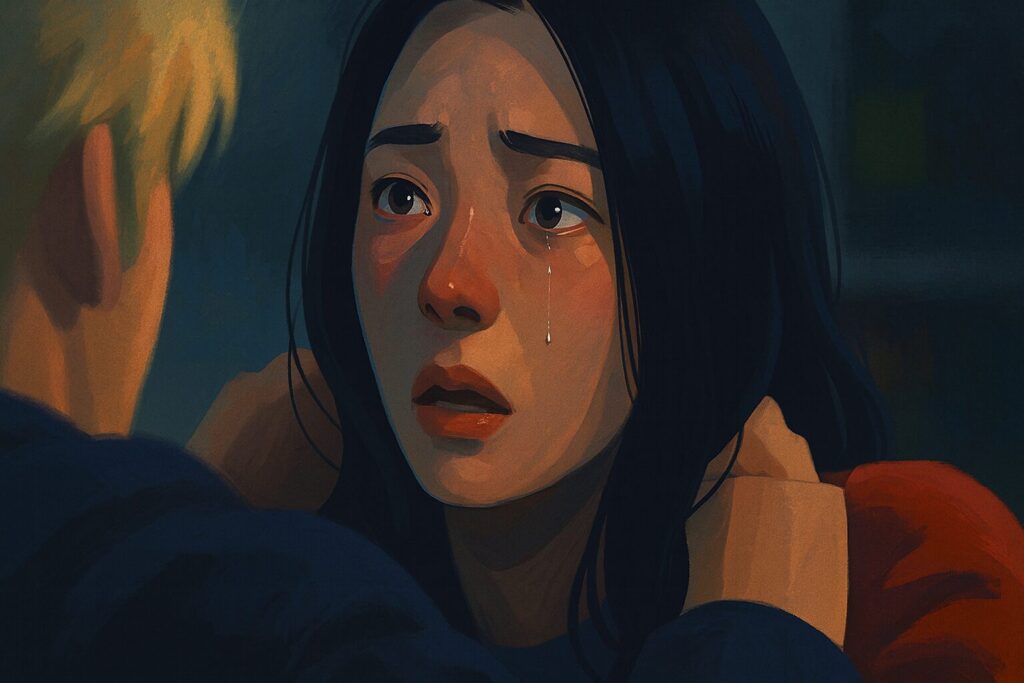

悪人ラストの光代のセリフ「悪人なんですよね」の真意

タクシーの中で光代がつぶやく「あの人は、やっぱり悪人なんですよね」。運転手の「首を絞めて殺すなんて人間のすることじゃない」という言葉を受けて出てくる、この一言。悪人ラストの中でも特に印象的で、「結局、光代は祐一をどう見ていたのか」この短いセリフにどんな感情が折り重なっているのかを、いくつかの角度から整理してみます。

自分を前に進ませるための自己暗示

まず一つ目は、「自分を日常に戻すための自己暗示」という読み方です。

光代にとって祐一との逃避行は、それまでの空っぽな毎日から一気に色がついた時間でした。だから本当は、「祐一は悪人なんかじゃない」と言いたいはず。でもそれを認めてしまうと、自分は一生祐一を待ち続けることになるかもしれない。

そこであえて、「あの人は悪人なんですよね」と口に出すことで、自分自身に「もう戻れないんだよ」と言い聞かせている。そう考えると、この言葉は祐一への裏切りというより、自分を守るための苦しい決別の言葉だと分かってきます。

守られた記憶と裏切られた記憶の両方がある

とはいえ、光代の中には「守られた」という感覚と「裏切られた」という感覚が同時に残っているはずです。

- 灯台で夕日を見せてくれた優しい祐一

- 警察の前で突然首を絞めてきた暴力的な祐一

頭では「自分を守るための行動だった」と理解していても、身体は首を絞められた恐怖を覚えている。この二つの記憶がぶつかり合うことで、あの何とも言えない表情と、「悪人なんですよね」という曖昧な言葉になって出てきたと考えると、かなりしっくりきます。

「悪人」と認めつつ、完全には否定していない

私が好きな読み方は、「光代は祐一を悪人と認めながら、心のどこかでそれを否定し続けている」というものです。

光代は「あの人は悪人です」と言い切っていません。「悪人なんですよね」と、どこか相手の意見をなぞるような、同意を求めるような形で口にしています。「よね」という語尾には、「そうなんだよね」と自分に言い聞かせる響きと、「そうだよね?」と確認したい気持ちが同居しているんですよね。

運転手の「首を絞めて殺すなんて人間のすることじゃない」という断定に合わせて言いながらも、心のどこかでは「でも私にとっては違う」と抗っている。祐一を“悪人”と認めないと日常に戻れないけれど、完全に切り捨てることもできない。その揺らぎが、たった一言の中ににじみ出ているように感じます。

光代の「あの人は、悪人なんですよね」は、祐一を冷たく突き放す言葉ではなく、自分を生かすために絞り出した自己暗示であり、同時に「本当はそう言い切りたくない」という本音の裏返しでもあります。

悪人ラストのこの一言には、守られた記憶と傷つけられた記憶、祐一を悪人として手放そうとする気持ちと、最後まで彼を想い続けてしまう弱さ、その両方が丁寧に重ねられている。だからこそ、観たあとも長く心に残るセリフになっているのだと思います。

悪人ラストで花を置かなかった理由

ラスト近く、光代が佳乃の殺害現場に立ち尽くし、手にした花束を結局お供えすることなく去っていくシーン。派手な演出ではないのに、妙に胸に残る瞬間です。ここでは、「なぜ光代は花を置かなかったのか」を、彼女の罪悪感や誠実さという視点から掘り下げてみます。

光代は「第三者」ではなく加害側に近いと感じている

一見すると、光代は被害者と加害者のあいだにいる「事件と無関係な第三者」にも見えます。でも本人の感覚はまったく逆で、「自分もこの事件に加担してしまった」と強く感じているはずです。

祐一の逃亡に付き合い、一緒に灯台まで行ってしまったこと。あのとき自分が止めていれば、もっと早く自首させていれば──そう考え出すと、佳乃の死に自分も完全に無関係とは言えない。だからこそ、「被害者側のような顔をして花を供える資格はない」と感じてしまい、足がすくむように止まってしまうんだと思います。

「もし祐一と出会っていなければ」の想像が重すぎる

峠で佳乃の遺影や父・石橋佳男の姿を目にした瞬間、光代の頭にはこんな想像がよぎったはずです。

「もし祐一と出会っていなければ、この人はまだ生きていたのかもしれない」

もちろん、事件の原因は単純ではありません。増尾の身勝手な行動や、佳乃自身の言動も絡み合っています。それでも、「あの日、祐一があの峠にいなかったら」という“もしも”は消えてくれない。そんな中で花を置く行為は、自分の気持ちを軽くするための「加害者側の自己満足」に思えてしまい、どうしても手を離せなかったとも読めます。

花を置かないという選択ににじむ誠実さ

花を置かなかったことは、冷たい行動ではなく、むしろ光代なりの誠実さの現れだと感じます。

「あたかも被害者側の人間のように振る舞って、この罪悪感をごまかしたくない」

「自分の中の加害性から目をそらしたくない」

そんな思いが、あの重たい足取りや、花束を抱えたまま車に戻る姿ににじんでいます。花を置けば、一瞬だけ気持ちは楽になるかもしれません。でも光代は、その“楽さ”を選べなかった。そこに、彼女の不器用な真面目さがよく出ていると思います。

光代が花を置かなかったのは、被害者のための祈りを拒否したからではなく、「自分だけ善人の側に立つこと」を拒んだからだと言えます。祐一も、自分も、どこかで“悪人”の側に足を踏み入れてしまった。その自覚を抱えたまま、簡単に許されたふりをしたくなかった。悪人ラストで花を置かないシーンは、光代が自分の罪と向き合い始める静かな一歩として描かれていて、余韻の深い場面になっています。

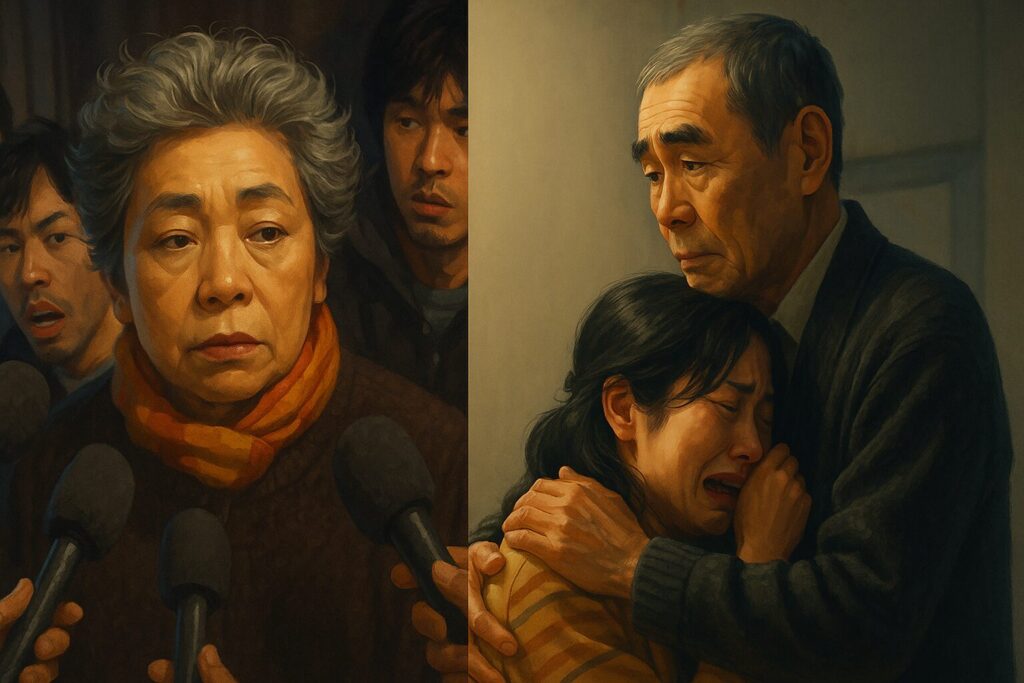

悪人ラストで残されたスカーフと祖母の想い

映画『悪人』のラストで、ガードレールに結ばれたオレンジ色のスカーフが静かに映し出されますよね。セリフはほとんどないのに、あの一枚の布だけで祖母と祐一の関係や、「善と悪」の揺らぎが一気に押し寄せてきます。ここでは、悪人ラストはなぜスカーフにフォーカスしたのか、その意味をいくつかの角度から整理してみます。

スカーフ=祐一の「優しさ」の象徴

映画版では、このオレンジ色のスカーフは、祐一が祖母へのプレゼントとして贈ったものです。だからこそ、単なる防寒具ではなく「祐一の優しさそのもの」の象徴として機能します。

祖母が、詐欺まがいの漢方業者の事務所へ怒鳴り込みに行くときも、あのスカーフを身につけています。「コツコツ真面目に生きてきたのに、なぜこんな目に」と嘆きながらも、孫を信じようとする気持ちがそこに重なっている。スカーフ一枚が、貧しい暮らしの中でようやく手に入れた、ささやかなぬくもりと絆を表しているんですよね。

祖母が現場にスカーフを結んだときの覚悟

その大事なスカーフを、わざわざ殺人現場のガードレールに結びつける行為には、いくつもの感情が同時に込められています。

「孫が人を殺した」という事実から、もう目をそらさない決意。

被害者・佳乃への供養の気持ち。

それでもなお、「あの子はただの怪物じゃない」と信じていたい祈りのような愛情。

祖母はきっと、心の中でこうつぶやいていたはずです。「あの子が罪を犯したのは事実です。でも、あの子の中にあった優しさも、本当だったんです」と。スカーフは、そのどうしようもない“両方の真実”を結び付けるための、無言のメッセージになっています。

スカーフを手放すことが示す「決別」

別の読み方として、スカーフを現場に残すことは、「自分の元から孫を手放す」行為でもあります。

祖母もまた、祐一を縛ってきた一人

祖母は祐一を愛していましたが、結果的には田舎の家に縛りつけ、祖父の世話を任せてきた存在でもあります。その重さが、祐一の閉塞感や孤独感を強めた面も否定できません。

だからこそ、スカーフを現場に結ぶのは、「もう祐一を自分の庇護下に置くことはできない」「罪は罪として受け入れる」という、厳しくも痛い決意の表明だとも読めます。

殺人という取り返しのつかない罪を犯したのは事実。けれど同時に、祖母にスカーフを贈るような優しさも確かにあった。その矛盾を抱えたまま、「悪人とは誰なのか」を観客に考えさせるための静かな装置が、あのオレンジ色のスカーフなんですよね。悪人ラストなぜこんなにも心に残るのか――その答えのひとつは、この小さな布切れに込められた、複雑でどうしようもない人間くささにあるのだと思います。

映画『悪人』ラストはなぜ心に残るのか考察

ここからは、ラストからさらに一歩引いて、「なぜ悪人のラストはこんなにも心に残るのか」「見終わってからもずっと考えてしまうのか」を整理していきます。祐一のその後、原作小説との違い、「誰が本当の悪人なのか」という問い、祖母や遺族の視点まで含めて見ていきましょう。

悪人のラストからその後の祐一をどう想像するか

「悪人」のラストは逮捕の瞬間で終わるので、その先を観客に委ねています。ここでは、悪人ラストその後の祐一がどんな時間を生きていくのか、現実的な線と物語的な余韻の両方から整理してみます。

現実的に考えた祐一の刑罰

まず現実的な話として、祐一は「殺人」の罪で裁かれることになります。灯台での首絞めも状況次第では「殺人未遂」や「監禁」に近い評価をされる可能性があり、相当重い量刑になると考えるのが自然です。

何年になるかは法律の専門家の領域ですが、「長期服役はほぼ避けられない」というイメージで捉えておくといいかなと思います。ただし、ここで一番大事なのは年数そのものよりも、「その長い時間を祐一がどんな心で過ごすのか」という点です。

獄中で向き合うことになる“罪の重さ”

刑務所の中で祐一が向き合わされるのは、当然ながら自分が奪った命の重さです。

峠道で佳乃を殺してしまったこと

逃亡したことで、祖母や周囲の人間も傷つけたこと

灯台で光代の首を絞め、恐怖を与えたこと

これらはどれだけ時間が経っても、「なかったこと」にはなりません。面会やニュースなどを通して、被害者家族のその後を知るたびに、祐一は何度も自分の行為と向き合うことになるはずです。物語の外側で描かれないのは、まさにその苦しい「内面の旅」の部分だと思います。

光代との短い時間が持つ“救い”の側面

一方で、悪人の「その後」を考えるうえで欠かせないのが、光代の存在です。

もし祐一が誰にも愛されないまま逮捕されていたら、「孤独な殺人犯の人生」で終わっていたかもしれません。でも実際には、光代と出会い、必要とされ、受け入れられた時間がある。

逃避行の数日間は、祐一にとって「人生で初めて、自分が誰かのための存在になれた時間」だったはずです。灯台で夕日を見せ、「ここからの景色を見せたかった」と話すシーンには、その実感がにじんでいます。鉄格子の内側であっても、その記憶だけは簡単には消えない。そこに、この物語ならではのほのかな救いがあります。

祐一のその後は「救われてハッピーエンド」でもなければ、「ただ地獄のような人生」という単純な描かれ方でもありません。

殺人という取り返しのつかない罪は、一生消えないそれでも、「光代と分かち合った愛」や、「祖母から受け取った想い」もまた消えずに同時に存在してしまう、そのどうしようもなさこそが、「悪人」という作品のリアルさだと感じます。悪人ラストその後を想像するとき、苦くて温かい余韻だけが静かに残ります。

映画「悪人」と原作小説との違いから見えるもの

映画「悪人」を観てモヤモヤが残った人は、原作との違いが気になっているはず。ここでは、悪人小説の違いがラストの受け取り方にどう影響してくるのか、押さえておきたいポイントだけギュッと整理していきます。

スカーフの出自が変わるとラストの意味も変わる

まず大きいのが、あのオレンジ色のスカーフの設定です。

原作では、祖母が自分で買ったスカーフという扱いです。一方、映画では「祐一から祖母へのプレゼント」に変更されています。

このワンポイントの違いで、スカーフは「祖母自身の人生の象徴」から「祐一の存在と優しさの象徴」へと比重が移動します。映画版のラストでスカーフが強く印象に残るのは、視覚的にも感情的にも、祐一そのものを背負わせるように再設定されているからだと感じます。

金子美保というキャラクターの有無

もう一つの大きな差が、原作にだけ登場する金子美保という女性です。

原作では、この金子美保を通して

・祐一がなぜ母親にお金をせびるのか

・なぜああいう歪んだ自己犠牲に走ってしまうのか

といった背景が丁寧に語られます。

映画ではこのキャラクターごと削られているため、祐一の内面説明がかなり間引かれ、そのぶんラストの行動に「解釈の余白」が生まれています。観客がそれぞれ「なぜ首を絞めたのか」を考えたくなるのは、この削り方が効いているところでもあります。

灯台シーンの演出で際立つ映画ならではの強さ

逃避行の終着点となる場所の扱いも、原作と映画でニュアンスが異なります。

原作では「灯台の近くの小屋」に逃げ込む形で、灯台自体はそこまで前面に出てきません。対して映画は、祐一が「灯台から見える夕日」を光代に見せるシーンを追加し、断崖の灯台そのものを象徴的な舞台として押し出しています。

「人生の端っこまで追い詰められた二人」「それでも差し込んでくる一筋の光」というイメージを、映像でダイレクトに伝える狙いですね。アイデンティティや赦しの物語が好きな人には、同じく映像で感情を押し上げるラストが印象的な『ある男』もおすすめです。

同じ「罪と愛」を描く作品としては、映画『ある男』のラストも印象的です。アイデンティティや赦しのテーマに興味がある人は、物語の知恵袋で書いている映画『ある男』ネタバレ考察とラストシーンの解説記事も、あわせて読んでみてください。

原作はより「説明的で多視点」、映画は「感情と映像に寄せた解釈型」という感じ。どちらが正しいという話ではなく、二つを行き来しながら読むと、スカーフの意味も、首絞めの理由も、光代のセリフの重さもどんどん立体的になっていきます。「悪人」という物語を長く味わいたい人には、原作と映画の“両刀使い”を強くおすすめしたいところです。

誰が本当の悪人か映画のラストから考える

タイトルが『悪人』なだけあって、「誰が本当の悪人なのか?」は作品全体を通しての大きなテーマです。ラストまで観終わっても、スッキリとした答えは提示されず、物語はずっとその答えをぼかし続ける。この“もやっと感”をほどくために、主要な人物ごとに視点を整理してみましょう。

祐一は「罪人」だけど、本当にただの悪人か?

まず向き合うべきは清水祐一です。

人を殺した事実は消えず、法律的にも社会的にも祐一は「罪人」。ここは動かせません。

ただ、映画は彼をそれだけで終わらせません。

祖父母の面倒を見続ける日常、祖母へのスカーフのプレゼント、光代を守ろうとして自分だけ悪人になろうとする姿──こうした断片を知ると、「冷酷な殺人鬼」と一言で切り捨てるのは難しくなります。

ラストの首絞めでさえ、そこにあるのは純粋な悪意というより、自己犠牲や自己嫌悪、歪んだ愛情が絡み合った感情です。祐一は確かに“悪いことをした人”ですが、「本当の悪人は誰か?」と問われたとき、彼一人にすべてを背負わせて終われない理由がここにあります。

被害者や周辺人物の中にある“悪”

一方で、被害者側にも、周囲の人間にも、ささやかな「悪」が描かれています。

- 佳乃:祐一を見下し、約束を平気で破り、相手を傷つける言葉を連発する

- 増尾:むしゃくしゃしているからという理由で佳乃を真夜中の峠道に放り出す

- 母親:祐一を捨てたうえで、自分の罪を正面から見つめきれていない

- 祖母:孫を愛しつつも、田舎に縛りつけてしまった側面がある

- 詐欺師:祖母の善意につけ込み、金をだまし取る

でもそれぞれ、自覚の度合いや罪の重さが違う。悪人ラストはなぜここまで重たい問いを突きつけてくるのかというと、「一人に全部の罪を押しつけることの危うさ」を静かに示しているからだと思います。

「みんな少しずつ悪人」という視点

仏教の言葉で「悪人正機(あくにんしょうき)」という考え方があります。「本当は誰もが悪を抱えて生きている」という前提に立ち、「だからこそ救われる必要があるのは悪人の側だ」という逆説的な発想です。

悪人のラストを見ていると、この感覚がふっとよぎります。祐一も、佳乃も、増尾も、祖母も、遺族も、誰かを傷つけたり、見捨てたり、自分を守るために誰かを切り捨てたりしてしまう。その意味では、みんな「少しずつ悪人」です。

「じゃあ、自分はどうだろう?」と観客自身も問われる。ここが、この映画の怖さであり、刺さるところでもありますね。キリスト教にも通じる点があるため、そちらも後述しますね。

悪人のラストは、派手などんでん返しやスッキリした種明かしで終わりません。その代わりに、観客一人ひとりに静かな鏡を差し出します。「誰が悪人かラストまで観た今、あなたはどう感じた?」と。だからエンドロールが終わってもしばらく席を立てない人が多いのでしょう。答えの出ない問いを抱えたまま、自分の過去や人間関係をつい振り返ってしまう。その余韻こそが、『悪人』というタイトルに込められた、本当の狙いなのかもしれません。

キリスト教から見る悪人と救いの発想

キリスト教にも、仏教の悪人正機にかなり近い考え方があります。「自分は悪人(罪人)だ」と自覚している人こそ、神の救いに一番近いという発想です。ここでは、イエスとパウロの言葉を入り口に、仏教との共通点と違いをコンパクトにまとめてみます。

イエスの「義人ではなく罪人を招く」言葉

新約聖書でイエスは「私は義人ではなく、罪人を招くために来た」とはっきり語ります。

ここでいう「義人」は「自分は正しい」と思い込んでいる人たち、「罪人」は「自分はダメだ、罪深い」と自覚している人たちです。

イエスは、後者のほうにこそ救いが向かっていると宣言しているわけで、「自分を悪人だと自覚している人ほど、神の恵みを受け取りやすい」という構図になっています。

パウロの「いちばんひどい罪人は自分」意識

キリスト教の宣教者パウロも、「罪人のかしら(筆頭)はこの私だ」とまで言い切ります。

これは単なる謙遜ではなく、「神の恵みを本気で知ると、自分の罪深さが一番よく分かる」という体験に近いものです。

浄土真宗が「結局みんな悪人だ」と気づくプロセスに重なる部分があって、自分を責めるだけでなく、他人を一方的に裁けなくなる方向へ心が動いていきます。

仏教の悪人正機との共通点と違い

仏教の悪人正機と、キリスト教の「罪人」理解には共通点と違いがあります。

共通しているのは、どちらも「自分を善人だと思い込むこと」への強い警戒心です。

・悪人正機:人は煩悩にまみれ、ほんとうの善はほとんどできない。善人ヅラしている人ほど自分の闇が見えていない

・キリスト教:神の前では誰も完全な善人ではなく、全員が罪人。だからこそ、自分の罪を認めた人が救いを深く感じられる

一方で、「悪人/罪人」をどう説明するか、どんな物語の中で語るかはそれぞれの宗教で違います。

救いはどこから来るのかという決定的な違い

一番大きな違いは、「救いの源をどこに置くか」です。

・浄土真宗:阿弥陀仏の本願という“他力”にまるごと身を任せる

・キリスト教:イエス・キリストの十字架と復活による“恵み”を信じて受け取る

どちらも「自力で善人になろう」と頑張る方向ではなく、「自分ではどうにもならない悪人(罪人)」が、外側から与えられる救いに頼るという構造はよく似ています。

「自分も悪人の側に立っているかもしれない」と気づいた瞬間から、少しずつ他人への視線もやわらいでいく。その入口に、仏教もキリスト教も、それぞれの言葉で「希望」を置いているように感じます。

祖母と遺族に見る罪と赦し

悪人ラストはなぜ心に残るのかを考えるとき、どうしても忘れられないのが、祐一の祖母と佳乃の父・佳男の存在です。二人の行動には、「罪を受け止めようとする人」と「赦せないまま生きていく人」の両方の姿が重なっています。

祖母:孫を信じたい気持ちと、罪を認める覚悟

祖母は、祐一を「育てたのは私だ」と言い切る人です。そのぶん、孫が犯した罪を自分のことのように背負おうとしている。

- マスコミから逃げずに、頭を下げに行く

- 詐欺業者の事務所に一人で乗り込み、「馬鹿にされてたまるか」と叫ぶ

- 事件現場にスカーフを結びつけ、孫の罪と向き合う

ここには、「まじめに生きてきたのに、なぜこんな苦しみを味わうのか」という理不尽さと、「それでも孫を見捨てない」という強さの両方があります。

佳男:復讐できないまま生きていく父親

一方、佳乃の父・佳男は、怒りと悲しみでいっぱいの人です。途中で増尾に殴りかかろうとするシーンがありますが、彼は結局、本気で人を殺すところまでは行けない。

「殴り殺してやろう」と思っても、実際に相手を前にすると手を下せない。娘を奪った世界に対する怒りと、自分には殺すことができないという現実。そのギャップが、彼の中の「赦せなさ」として残り続けるわけです。

罪を犯した人間だけでなく、「赦せないまま生きる人」もまた苦しみ続ける。そこまで描き切っているからこそ、悪人ラストはなぜこんなにも重たく、そしてリアルに感じられるのだと思います。

映画『悪人』のラストにまつわる「なぜ?」を解説

-

『悪人』は2010年公開の日本映画で、九州の地方都市を舞台にしたヒューマンドラマ/サスペンス/ラブストーリー

-

孤独な青年・祐一が、出会い系で出会った佳乃を峠道で衝動的に殺害したことで物語が動き出す

-

佐賀で孤独に生きる光代と祐一は出会い、祐一の殺人告白をきっかけに「一緒に逃げよう」と逃避行を始める

-

捜査と報道が過熱し、祐一の祖母や佳乃の遺族も巻き込まれ、二人は次第に追い詰められて灯台へ辿り着く

-

灯台で祐一は光代に夕日を見せ、「この景色を見せたかった」と語り、束の間の安らぎを共有する

-

祐一がラストで光代の首を絞めるのは、光代を共犯から守り「連れ回され殺されかけた被害者」に見せる自己犠牲として解釈できる

-

同時に、自分を「最低な悪人」として光代に刻みつけ、彼女の人生を自分から切り離そうとする意図も読み取れる

-

演技ではなく本気に近い力で絞めたからこそ、警察に状況を信じさせ、光代を保護させることができたとも考えられる

-

祐一の行動には、光代を傷つけてでも終わらせたいという歪んだ愛情と自己処罰の感情も混ざっている

-

タクシー内の光代の「あの人は、悪人なんですよね」は、自分を日常に戻すための自己暗示でありつつ、本当は言い切れない揺らぎを含んだ言葉

-

現場で光代が花束を供えずに持ち帰るのは、「被害者側の顔で自分を慰めたくない」という罪悪感と誠実さの表れとして描かれる

-

ガードレールに結ばれたオレンジ色のスカーフは、祐一の優しさと祖母の愛情、そして孫の罪を受け入れる決意を象徴するアイテム

-

原作小説との違いとして、スカーフの出自や金子美保の有無などがあり、映画は説明よりも解釈の余白を重視している

-

作品は「誰が本当の悪人か」を一人に絞らず、皆が少しずつ誰かを傷つけている構図を通して観客自身に問いを返す

-

祖母と佳男の生きていく姿を並べることで、「罪を犯した人」も「赦せない人」も同じように苦しみ続ける現実を描いている