こんにちは。訪問いただきありがとうございます。物語の知恵袋、運営者の「ふくろう」です。

ミツバチのささやきで検索すると、原題の巣箱の精霊の意味って何?とか、スペイン内戦やフランコ独裁政権、検閲の時代背景がどう絡むの?みたいなところで手が止まりがちですよね。さらに、フランケンシュタインの怪物や精霊、暗喩や隠喩、懐中時計や手紙の意味、静寂や映像美の演出、そしてラストの私はアナですの意味まで、気になるポイントが多すぎる作品でもあります。

この記事では、あらすじ(ネタバレ)と結末の流れを押さえた上で、象徴の読み方を一本の線にして整理します。解釈に正解はないけど、手がかりがあるだけで見え方が変わるタイプの映画なので、あなたのモヤモヤを「言葉にできる理解」まで持っていくのが狙いです。

この記事でわかること

- 品概要と原題、時代背景を押さえて迷子にならない土台を作る

- フランケンシュタイン、ミツバチ、懐中時計、手紙の象徴をつなげて読む

- 静寂と光と音の演出が何を語っているかを言語化する

- ラスト私はアナですの意味を、幻想と現実、家族の再生として整理する

まずは土台づくりです。作品の基本情報、スペイン内戦後の空気、そしてネタバレ込みの流れを押さえるだけで、後半の象徴(暗喩/隠喩)が「点」じゃなく「線」で見えてきます。ここを飛ばすと、考察がただの深読みゲームになりやすいので、最短ルートでいきましょう。

Contents

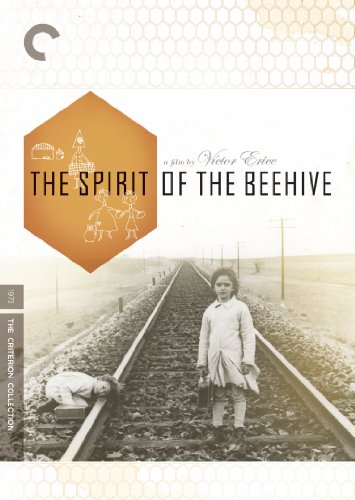

作品概要と原題「巣箱の精霊」の意味|ビクトル・エリセ(1973年)

| 作品名 | ミツバチのささやき |

|---|---|

| 原題 | El espíritu de la colmena(巣箱の精霊) |

| 公開 | 1973年(スペイン) |

| 監督 | ビクトル・エリセ |

| 舞台 | 1940年ごろ/カスティーリャ地方の村 |

| ジャンル | 戦争ドラマ×ファンタジー |

| 主な登場人物 | アナ/イサベル/父フェルナンド/母テレサ |

『ミツバチのささやき』は、派手な事件を追いかける映画ではありません。子どもの目に映る世界の「手触り」そのものを、じわじわとこちらに移してくるタイプです。だからこそ、概要と原題のニュアンスを最初に掴むのが効きます。

監督・公開年・舞台(1940年カスティーリャ)・ジャンルを整理

監督はビクトル・エリセ。1973年公開のスペイン映画で、舞台はスペイン内戦が終わった直後の1940年ごろ、カスティーリャ地方の小さな村です。上映時間は99分。ジャンルで言えば、戦争ドラマの緊張感が下地にありつつ、ふっと現実がほどけるようなファンタジーの気配も混ざってきます。

この「戦争ドラマ×ファンタジー」の組み合わせが曲者で、どっちかに寄せて見ると見落としが出やすいんですよ。現実と空想が溶け合う瞬間こそ、この作品の核心に近いです。

原題El espíritu de la colmena(巣箱の精霊)と邦題の違い

原題はEl espíritu de la colmena。直訳すると巣箱の精霊です。ここで大事なのは、精霊が「幽霊」みたいな単語の言い換えじゃないところ。見えないのに、確かに働いている力を指しているニュアンスが強いんです。

蜂の巣の内部では、無数の蜂が働き、秩序が保たれ、空気がふるえるように動いている。あの仕組みを回している不可視の力が精霊だとしたら、邦題のミツバチのささやきは、さらに一歩寄って、聞こえないはずの声に耳を澄ます感覚を前に出している感じなんですよね。

原題は「構造」、邦題は「感覚」…という読み分けが効く

まとめると、原題は「構造(巣箱)」寄り、邦題は「感覚(ささやき)」寄り。ここを押さえておくと、後半で出てくる象徴がバラバラになりにくいです。

たとえば同じ蜂のモチーフでも、「社会の仕組み」として見るのか、「耳を澄ます体験」として受け止めるのかで、読める層が変わってきます。どちらか一方に決め打ちしなくてOK。両方のレンズを持っておくのが強いです。

なぜ“直接言わない映画”になったのか

この作品は、説明セリフを積み上げて理解させるより、象徴や沈黙で伝えてきます。理由はわりとシンプルで、当時のスペインは政治的に自由が薄く、表現がまっすぐ通りにくかった。だから、直接の言葉を避けて、暗喩/隠喩で真意を運ぶ設計が強くなるんです。

ただ、ここが面白いところで、「言えなかったから仕方なく」だけじゃない。言葉にしないことで、観る側の感覚が研ぎ澄まされる。静けさの中に、かすかな振動が残る。まさに“ささやき”ですよね。

『ミツバチのささやき』は、ビクトル・エリセによる1973年公開作で、1940年ごろのカスティーリャを舞台にした戦争ドラマ×ファンタジーです。原題の巣箱の精霊は「構造としての巣箱」、邦題は「感覚としてのささやき」を示す。この基本情報を先に握っておくと、象徴や沈黙がただの雰囲気ではなく、意味のある糸としてつながってきます。

時代背景で読む『ミツバチのささやき』|内戦後の沈黙と検閲が考察を決める

『ミツバチのささやき』は、歴史映画みたいに年号や出来事を丁寧に説明しません。けれど、画面の奥にずっと「内戦のあと」が漂っています。ここを外すと、アナの体験がただの不思議話に見えがち。逆に言えば、時代背景を押さえるだけで、沈黙や象徴が一気に意味を帯びてきます。

内戦終結直後の村に漂う「沈黙・不信」をどう読むか

村の風景はのどかで、いったんは平和に見えます。でも、笑顔が少ない。会話も少ない。人と人の間にあるのは「言わなくていいこと」じゃなくて、言えないことの気配なんですよね。

この静けさは、内戦後の恐怖や疑心暗鬼が生活の地肌に残っている、と読むとしっくりきます。だからこそ、アナの小さな「なぜ?」がやけに大きく響いてしまう。ここ、気になりますよね。

フランコ独裁政権下(1973年制作)だから暗喩/隠喩が必然になる

そして忘れたくないのが、映画が作られたのは1973年で、制作時はフランコ独裁政権下だったこと。政治をストレートに語りにくい時代です。ここが、この作品の語り口に直結しています。

だから映画は、蜂、巣箱、手紙、懐中時計、そしてフランケンシュタインみたいな“別の形”を借りて語る。たとえば直接「抑圧」と言わないかわりに、働き続ける蜂の群れを置く。直接「監視」と言わないかわりに、誰かに届くか分からない手紙を置く。そんなふうに、言葉の代わりにモチーフが働くんです。

ここ、よく誤解されがちなんですが、象徴表現って「語れないから仕方なく」だけじゃないんですよ。むしろ象徴で語ったほうが、感情の芯まで刺さることがある。この作品は、そこまで到達している感じがします。

家族(夫婦)の断絶を「分断された社会」の縮図として見る

父フェルナンドと母テレサは、同じ家にいても心が別方向。手紙を書く母、蜂を観察する父。生活が交わらず、言葉も少ない。この断絶は、内戦で分断された社会の縮図として置けます。

そして、ここが後半への伏線。アナの体験は「個人の成長」だけで終わらず、家族、ひいては社会が少しでも再生していくイメージに触れていきます。

内戦直後の沈黙と不信、1973年のフランコ独裁政権下での表現制約。これがあるからこそ、本作は暗喩/隠喩と沈黙で語ります。時代背景を押さえると、アナの体験は不思議な出来事ではなく、傷ついた社会の空気を映す物語として立ち上がってきます。

あらすじ(ネタバレあり)|『ミツバチのささやき』は“精霊”を探す物語

ここからは、物語の流れをサクッと整理します。派手な事件が連続するタイプではないので、ポイントだけ押さえるのがコツ。巡回映画、脱走兵、森の“怪物”、そしてラストの一言――この線がつながると、作品の手触りが一気に分かりやすくなります。

発端:巡回映画『フランケンシュタイン』がアナの「なぜ?」を目覚めさせる

1940年ごろ、スペイン内戦後の小さな村に巡回上映がやってきます。姉イサベルと妹アナは公民館で1931年の映画『フランケンシュタイン』を鑑賞。怪物が少女を死なせ、最後は村人に焼き殺される展開に、アナは強い衝撃を受けます。

帰宅後、アナの質問に対して、イザベルは少し悪戯っぽく「怪物は死んでない。精霊だから見えない。目を閉じて“私はアナです”と呼べば会える」と教えます。ここから、現実と空想がじわっと混ざり始めます。

家の沈黙:父は養蜂、母は手紙――言葉のない日常が続く

父フェルナンドは養蜂家で、巣箱を観察し日記を書き続ける人。母テレサは宛先不明の手紙を書き、夫婦の会話はほとんどありません。家の中には、静けさと距離感が張りついています。

この“言葉の少なさ”が、アナの想像力を支える土壌になります。説明してもらえないからこそ、アナは自分で意味を作り始めるんですよね。

姉妹の遊び:悪ふざけが「死」への不安をふくらませる

姉妹は仲良く遊びますが、イザベルは時々アナを怖がらせるような悪ふざけもします。森でのキノコ採りでは毒キノコを踏みつぶしたり、イザベルが死んだふりをしてアナを驚かせたり。

子どもの遊びの範囲なのに、アナにとっては笑い話で済まない。『フランケンシュタイン』で触れた「死」の感触が、ここで現実側ににじんでくる感じです。

転機:脱走兵との出会いで“怪物=精霊”が現実に近づく

村の近くを走る列車から、脱走兵らしき男が飛び降り、廃墟の小屋に身を隠します。ある日アナは一人で小屋へ行き、男と出会います。アナは恐れず、どこか“フランケンシュタインの精霊”と重ねるように親近感を抱きます。

アナはリンゴと父のオーバーコートを持ち出して男に渡し、男はオーバーコートの中に入っていた父の懐中時計を取り出して遊んでくれました。けれど夜、銃声が響き、男は警察に射殺されます。翌朝、父が返却された懐中時計を食卓に置くことで、アナの関与が露見。小屋へ行くと血痕だけが残り、怖くなったアナは逃げ出して行方不明になります。

結末:森の“怪物”とラストの呼びかけ「私はアナよ…」

夜、村中で捜索が行われ、母も森をさまよいます。アナは森の池のほとりで座り込み、水面を見つめる中でフランケンシュタインの怪物が現れ、隣に腰掛けます。怪物は静かに手を差し伸べ、アナは目を閉じたまま気を失います。

翌朝アナは無事発見されますが、しばらくショックで話せず、眠れず、食事もとれません。そして夜更け、アナは窓を開け、目を閉じて小さく呼びかけます。「私はアナよ…」。精霊(魂)と現実の境界を抱えたまま、アナは自分の内側へ一歩踏み出していくのです。

巡回映画『フランケンシュタイン』で芽生えた「なぜ?」が、家の沈黙と姉の言葉で膨らみ、脱走兵との出会いで現実に触れ、森の“怪物”とラストの呼びかけで自己完結へ向かう――この流れが『ミツバチのささやき』のあらすじの芯です。

アナとイザベルの関係を考察|「死」の理解が姉妹を分ける

『ミツバチのささやき』の推進力って、実は怪物でも脱走兵でもなく、姉妹のあいだにある“わずかな理解の差”なんですよね。ここが見えると、廃墟や森の場面まで一気に腑に落ちます。

姉妹の“見えないボーダー”が物語を動かす(幼児⇄児童)

アナは問い続ける子で、イザベルは先に「その場を収めるための嘘」を覚えた子。たったそれだけの差が、姉妹の間に見えない境界線を引きます。

イザベルは「怪物は精霊だから死なない。目を閉じて“私はアナです”と呼べば会える」と話を作り、アナはそれを世界のルールとして受け取ってしまう。だからアナは、井戸や廃墟といった“未知のゾーン”へ、吸い寄せられるように近づいていきます。スリルというより、成長の入口に押し出される感じです。

「死の概念」が育ちかけのアナは、理解しようとして傷つく

子どもが死を理解するときは、死の不可逆性(戻らない)、普遍性(誰にも来る)、不動性(動かない)みたいな要素を少しずつ身につけていきます。アナはまさに、その途中。

だから『フランケンシュタイン』の死は「怖かったね」で終わらないし、脱走兵の死も「事件だった」で片づかない。分からないのに、分かりたくて仕方ない。その焦げつく感じが、アナの不安と好奇心を一段強くします。

姉の「精霊」話が、現実と空想を混線させる“回路”になる

イザベルの精霊話は、優しさというより悪ふざけにも見えます。でもアナにとっては救いなんですよね。死を見た直後に「死なない存在がいる」と言われたら、信じたくなるのは自然です。

その結果、アナの中で脱走兵=精霊=怪物という重ね合わせが起こります。危うい混線なのに、同時に心が折れないための“つなぎ目”にもなっている。だから森のシーンは怖いのに、どこか優しく感じられるんだと思います。

イザベルの“嘘(精霊)”と、アナの“信じる力”。このズレが、死の理解をめぐる揺れを生み、現実と空想の境界を押し広げます。姉妹関係を軸に見ると、本作はアナのイニシエーション(成長)の物語として、よりくっきり見えてきます。

ミツバチのささやきの考察で読み解く象徴、暗喩、ラストの意味

ここからが本題です。フランケンシュタイン、ミツバチ、懐中時計、手紙、静寂、ラスト。バラバラに見えるモチーフを、暗喩/隠喩としてつなぎ直します。ポイントは「一つの正解を当てる」じゃなく、同じ景色を何層にも見られるようにすることです。

フランケンシュタインが意味するものを解釈|怪物・脱走兵・抹殺の暗喩/隠喩

『ミツバチのささやき』がフランケンシュタインをわざわざ物語の入口に置くのは、「怪物が怖いから」じゃありません。怖さの正体を、怪物ではなく“人間の側”に移し替えるため。ここが分かると、作品の芯がぐっと見えやすくなります。

ちなみに、フランケンシュタインは怪物を作った博士の名前で、この怪物の名前ではありません。

映画内映画(1931年版)で浮かぶのは「怪物」より「排除の熱」

アナが観た1931年版『フランケンシュタイン』は、怪物が少女を死なせ、最後に村人が怪物を焼き殺す流れが強烈です。けれど印象に残るのは、怪物の異形そのものというより、村人たちが一斉に燃え上がる「排除の熱」なんですよね。

理解できないものを、話し合う前に消し去ってしまう。そういう衝動が、子どもの目にはそのまま「なぜ?」として刺さります。アナの疑問は、ホラーへの反応というより、暴力が“正義”の顔をする瞬間への直感に近いと思います。

怪物=脱走兵=体制にとっての「敵対者」という重ね合わせ

物語の現実側では、列車から飛び降りた脱走兵が廃墟に隠れ、やがて警察に射殺されます。体制の視点から見れば、彼は「危険」で「排除すべき存在」。だから撃たれる。ここが、怪物の抹殺とぴたりと重なります。

つまり、怪物=脱走兵=体制にとっての敵対者。暗喩/隠喩としてはかなり素直に働く構図です。しかも厄介なのは、この構図が“特別な悪意”ではなく、社会の仕組みとして淡々と実行されてしまうところ。静かな村で起きるからこそ、余計に冷たく見えるんです。

アナの視点では、脱走兵は「怪物」じゃなく“傷ついた人”

ここで重要なのが、アナにとって脱走兵が「敵」ではないこと。アナの目に映るのは、怯えていて、腹を空かせていて、どこか孤独な“ひとりの人”です。だからパンと父のオーバーコートを持っていく。

この時点で、アナの世界では脱走兵は怪物ではなく、むしろ「会えるはずの精霊」に近い存在になってしまう。現実と空想が溶けるのは、アナが幼いからというより、世界があまりにも説明不足で冷たいからかもしれません。

偏見なき受容 vs 社会の暴力|このコントラストが全体の温度を決める

アナは偏見を持たない。だから手を差し伸べる。社会は恐れる。だから撃つ。たった二行で言えてしまうのに、映画はそれを説明で済ませず、沈黙と出来事の積み重ねでじわじわ感じさせます。

そして観客は気づくんですよね。怪物が怖いのではなく、排除が当たり前になる空気が怖いのだと。フランケンシュタインは、その空気を可視化するための鏡として置かれている——僕はそんなふうに受け取っています。

1931年版の怪物と、現実の脱走兵が重なることで、物語は「異質なものを消す社会」の輪郭を浮かび上がらせます。一方で、アナの偏見のない受容がその暴力を際立たせる。フランケンシュタインは恐怖の装置ではなく、人間の暴力を露出させる暗喩/隠喩として機能している——ここが本作の痛さであり、鋭さです。

タイトルモチーフ「ミツバチ/蜂の巣」を読み解く|働きバチ・女王蜂のメタファー

タイトルにいるのに、蜂は物語を直接動かしません。だからこそ象徴なんですよね。ミツバチをどう受け取るかで、この映画の「見え方」がガラッと変わります。ここを押さえると、後半のラスト解釈までスッと繋がっていきます。

蜂の巣構造(窓の六角形/蜂蜜色の光)を“映像で見せる”サイン

蜂の巣といえば六角形の連なり。作品の美術や画作りにも、そのイメージがさりげなく忍び込んでいます。窓の模様、室内に差し込む光、そして蜂蜜色のやわらかな黄金。

これ、ストーリーの説明じゃなくて、映像で「巣箱の内部感」を体に覚えさせる演出なんですよ。家の中にいるだけで、空気が少し震えているように感じる。言葉より先に、感覚が届くタイプの仕掛けです。

蜂の営み=統制社会の縮図|働きバチと女王蜂のメタファー

蜂の世界は役割が固定され、働きバチが黙々と働き続け、中心には女王蜂がいる。この構図を社会に重ねると、働きバチ=民衆、女王蜂=権威(体制や教会)という読み筋が立ちます。

面白いのは、父フェルナンドの蜂への視線に、畏敬と嫌悪の両方が混ざっているところ。秩序はある。でも自由はない。統制は美しい。だけど息苦しい。その二重性が、村の空気とぴったり重なるんです。

蜂の比喩が効いてくると、家の沈黙や距離感も「個人の問題」ではなく、もっと大きな仕組みの影として見えてきます。

「蜂の巣の精霊」が示す“見えない力”をどう置くか

蜂の巣の精霊は、蜂を動かす「見えない力」。政治的な力でもいいし、歴史のうねりでもいいし、家族の中の沈黙を支配する何かでもいい。ここで大事なのは、見えないのに確実に人を動かしてしまう力があるという感覚です。

だからアナが精霊に呼びかけるラストは、単なる子どもの遊びで終わらない。むしろ、世界を動かす“名もない圧”に対して、幼いなりに対話の回路を探している。そんなふうにも見えてくるんですよね。

ミツバチ/蜂の巣は、六角形や蜂蜜色の光として画面に染み込み、統制社会の縮図としても働きます。そして「蜂の巣の精霊」は、見えない力の存在を観客に意識させる装置。タイトルを象徴として読むと、ラストの呼びかけまで一つの線で繋がってきます。

懐中時計の意味を考察|権威・時間・「時計職人=神」

懐中時計って、物語上はわりとシンプルに「証拠」なんです。でも、この映画ではそこで終わらない。時間と権威、そして止まったままの過去が、カチカチと一緒に鳴り出します。気づくと、観ている側の胸まで締めつけてくるんですよね。

懐中時計が「真相を暴く装置」になる流れ(脱走兵→父→食卓)

脱走兵がアナに見せた懐中時計は、やがて父のもとへ戻り、食卓に置かれます。そこで父は、娘が何かに関わったと察する。ここは物語のギアが噛み合う瞬間で、展開としてはとても分かりやすいです。

ただ、その「分かりやすさ」が優しさにならないのが、この作品の痛いところ。真相が露わになるほど、家族の緊張は増し、アナは追い詰められていく。秘密が解けても救いにならず、むしろ傷口が広がる。静かな映画なのに、ここだけ妙に息が詰まります。

時計=権威(秩序)としての顔|正しさが人を縛る感覚

懐中時計は、秩序や規律の象徴として読めます。時間を測る道具は、生活を整える一方で、行動を枠にはめるものでもありますよね。そう考えると、この時計は「正しさ」の顔をした圧力にも見えてきます。

さらに踏み込むと、「時計職人=神」という比喩も成り立ちます。世界を精密に組み上げ、秒針を進める存在。とはいえ、ここは断定しすぎない方がいいかなと思います。そう読める余地がある、その“余白”がこの映画らしさなので。

時計=時間(止まった過去)としての顔|内戦後の家族の停滞

もう一つの層は、時間そのものです。内戦後の家族は、どこか「止まった時間」の中にいる。母テレサは過去へ向けて手紙を書き、父フェルナンドは蜂の観察に沈む。家族が同じ家にいても、時間の流れ方が別々なんですよ。

そのなかで懐中時計は、停滞を無慈悲に刻み続ける小さな圧力みたいに機能します。進んでほしいのに進まない。忘れたいのに忘れられない。カチカチが、そんな感情を代弁しているように聞こえる瞬間があります。

手品(消える時計)を“束の間の自由”として読む

脱走兵が時計を消すように見せる場面があります。魔法というより手品かもしれない。でもアナにとっては、精霊に触れたような出来事として胸に残る。

象徴的に言えば、あれは束の間の自由です。秩序(権威)を象徴する時計が一瞬だけ消え、アナと脱走兵が「役割」抜きで向き合えた時間。だからこそ、その後に現実が戻ってくる反動が大きい。夢から覚めた瞬間の冷たさ、あれに近いです。

懐中時計は、脱走兵から父へ戻ることで真相を暴く装置になります。その一方で、秩序としての権威、そして止まった過去を刻む時間の象徴にもなる。さらに手品の場面では、束の間の自由まで見せてくる。小さな小道具なのに、映画全体の息苦しさと切なさを丸ごと背負っている存在です。

手紙が語るものを考察|「言えない家」で唯一しゃべる言葉

この家、会話が少ないんですよね。だからこそ母テレサの手紙が、やけに目立ちます。画面の中でいちばん「言葉」を持っているのが、皮肉にも手紙。ここを押さえると、家族の距離感やラストの手触りがぐっと理解しやすくなります。

手紙が映すのは「失われた時代」と再会への祈り

手紙の文面には、失われた時代への言及があります。そして再会への祈り。さらに、人生を感じる力が薄れていくような告白まで含まれている。つまりテレサは「いま」を生きていないんです。心の居場所が、過去のどこかに置き去りになっている。

だから家族と話が噛み合わない。家に同じように暮らしていても、時間軸が別々なんですよ。目の前の生活より、書くことでしか触れられない記憶の方が近い。そんな感じがします。

宛先不明の手紙が持つ「密告の影」|恋文だけでは片づかない

もちろん、手紙は恋文としても読めます。ただ、この作品の空気を考えると、それだけで終わらせるのは少しもったいない。内戦後の社会には疑心暗鬼が残り、情報のやり取りには常に緊張がまとわりつく。そこに密告の影がちらつくんです。

ここは断言しなくていいと思っています。むしろ「そうかもしれない」と漂っているだけで十分怖いし、十分リアル。誰が敵で、誰が味方かを明言できない場所では、手紙は希望にもなるし、刃にもなります。テレサの手紙は、その両方の匂いを持っているんですよね。

手紙を書く姿が示す「家庭内の孤独」|言葉が届かないから紙に向かう

テレサは家族に向けて言葉を投げる代わりに、紙へ向かいます。これ、ただの「寂しい演出」じゃなくて、家庭内コミュニケーションの断絶をそのまま形にしたものです。

夫フェルナンドは蜂の観察に沈み、テレサは手紙に沈む。向いている方向が違うから、同じ屋根の下でも交わらない。手紙は愛の証拠にも見えるけれど、同時に孤独の証拠でもあります。

“手紙を燃やす”行為をどう読むか|過去との決別、家族再生のスイッチ

終盤、テレサが手紙を燃やします。ここは小さく見えて、かなり大きい場面。過去に向けて伸ばしていた糸を、自分の手で切る行為だからです。

手紙は彼女にとって、過去とつながる唯一の回路でした。それを燃やすのは、忘れるというより、過去を抱えたまま“いま”へ戻る決意に近い。家族の再生って、関係を新しく作る前に「過去をどう扱うか」を決めないと始まらない。そんなメッセージにも見えてきます。

テレサの手紙は、失われた時代と再会への祈りを抱えつつ、密告の影まで連れてきます。そして燃やす行為によって、過去との距離を取り直し、家族再生の入口を開く。手紙はこの作品の沈黙を破る声であり、同時に沈黙が生んだ産物なんです。

静寂と映像美を支える演出を考察|沈黙と光と音が“語る”映画

『ミツバチのささやき』って、説明が少ないぶん「感じる力」を試してきます。だけど難しく考えなくて大丈夫。ポイントはシンプルで、沈黙・光・環境音がセリフの代わりに物語を運んでいる、ということなんですよね。ここが掴めると、考察がぐっとラクになります。

会話の少なさは“余韻”ではなく、家族と社会の断絶を見せる仕掛け

会話が少ないのは、オシャレな余韻のためだけじゃありません。家族が同じ空間にいても、気持ちが交わらない。その断絶を、観客にも体感させるためです。

食卓の場面でも、言葉より先に耳に残るのは食器の音や時計の音。沈黙が「普通」になってしまった空気が、家の中にそのまま持ち込まれている感じがします。静けさが優しいんじゃなくて、どこか張りつめている。ここ、気になりますよね。

光と影の使い分けで人物の立ち位置が見える|父は光、母は影

この作品、光の当て方がやたら丁寧です。父フェルナンドはランプや自然光に照らされやすい。一方で母テレサは影に沈みやすい。これ、単なる映像の好みじゃなくて、人物造形の設計だと思っています。

父は現実や秩序の側に立ち、蜂を観察し、日記を書く。母は過去や喪失の側に寄り、手紙を書く。言葉で説明しなくても、光と影の配置だけで「どこを向いて生きているか」が見えてくるんですよね。フェルメール的陰翳、という言い方がしっくりくるのもこのあたりです。

環境音が沈黙に刺さるから心が揺れる|蜂の羽音・汽車・銃声の意味

沈黙が基本の映画だから、音が入った瞬間に感情が動きます。蜂の羽音は家の空気を震わせる“常在する気配”。汽車の轟音は村の外から来る“別の世界”。そして銃声は、物語に現実の暴力が割り込む合図です。

とくに銃声は強い。あれが鳴った瞬間、「想像」や「遊び」の領域にいたものが、いきなり現実に引きずり戻されます。静けさが続くほど、音の一撃が効いてくる。まさにささやきの映画が、突然“叫ぶ”感じです。

言葉を削って、映像と音で語る映画が好きなら、同サイト内のサスカッチ・サンセットのネタバレ解説も相性がいいです。セリフのない世界で「感じる」読み方が掴みやすくなります。

『ミツバチのささやき』の演出は、語らないことでごまかしているんじゃなく、語らないことで深く刺してきます。会話の少なさは断絶の体感装置。光と影は人物の立ち位置の地図。環境音は沈黙を破る現実の刃。この三つを押さえるだけで、映画が何をささやいているのかが見えてきますよ。

ラストの意味を考察|「私はアナです」が残す余韻と救い

ラストの「私はアナです」って、短いのに胸に残りますよね。大声じゃない。なのに重たい。ここに『ミツバチのささやき』のテーマが、静かに畳まれている感じがします。森の“怪物”の場面から窓辺の呼びかけまで、いちど整理してみましょう。

森の“怪物”は幻か邂逅か|二つの読みを同時に抱えられる設計

森の池で怪物が現れる場面は、まず「現実には起きていない=幻/心象」と読むのが自然です。脱走兵の死という喪失と恐怖が一気に押し寄せて、アナの心が“精霊”を呼び出した。そう考えると、場面の感触がすっとつながります。

ただ、この映画はそこで終わらない。もう一段、「邂逅」として読む余地もちゃんと残しています。脱走兵の死(現実)と怪物(映画)が重なって、アナの前に救済の像が立ち上がった、という読みですね。正解を一つに決めないからこそ、見終わったあとに何度でも反芻できる。ここが強いです。

精霊(魂)は「死」の形でもあり「救い」の形でもある

精霊(魂)って、幽霊っぽい存在の言い換えではなく、見えないのに確かに働く力として描かれます。アナにとって死は、理解しきれないもの。でも理解できないまま抱え続けると、心が折れそうになる。

だから「精霊」という形にして、死を“手に取れるサイズ”にする。怖いのに優しい怪物は、その象徴です。恐怖の顔をしているのに手を差し伸べる。アナが受け取るのは、たぶん死がある世界でも、生きていけるという感触なんですよね。

「私はアナです」は誰かを呼ぶ言葉じゃない|自分を確かめる小さな儀式

ラストの窓辺での「私はアナです」は、誰かを呼び出す呪文というより、自分が自分であることを確かめる儀式に見えます。姉イサベルから聞いた言葉をなぞりつつ、最後は自分の声で世界とつながり直す。

精霊が現れるかどうかは、もう重要じゃない。大事なのは、アナが「自分の声」を取り戻していること。沈黙の家の中で、あの一言だけが、ちゃんと前に進む音になっています。

家族の再生は“劇的”じゃなく“温度”で起きる|母と父が現在へ戻る

アナの失踪は、家族を動かします。母テレサは「探す」ことで現在に引き戻され、手紙を燃やすことで過去と距離を取る。父フェルナンドもまた、娘の存在によって沈黙の外へ引き出される。

ここで描かれる家族の再生は、仲直りのハグみたいな派手さじゃありません。部屋の温度が少し変わる程度。それでも十分に大きい。アナの体験は個人の成長であり、家の空気を更新する出来事にもなっています。

関連作品で“境界”の感覚を広げる|惑星ソラリスのラスト考察もおすすめ

「罪と赦し」「幻と現実」の境界を扱う映画が好きなら、同サイト内の惑星ソラリスの解説とラスト考察も相性がいいです。ラストを“決めつけずに受け止める”感覚が、もう一段掴みやすくなります。

森の怪物が幻でも邂逅でも、どちらでも成立するのが『ミツバチのささやき』の美点です。精霊(魂)は死の具現化であり救済でもある。そして最後の「私はアナです」は、誰かに届くかどうかより、自分が自分として立ち直るための一言。だからこそ、静かなのに忘れられないラストになります。

ミツバチのささやきのネタバレ考察まとめ

- 作品基本情報は1973年、監督ビクトル・エリセ、舞台は1940年ごろのカスティーリャ

- 原題は巣箱の精霊で、邦題ミツバチのささやきは「聞こえない声」へ寄るニュアンス

- スペイン内戦後の沈黙と不信が、村と家族の空気として描かれる

- フランコ独裁政権下の表現制約が、暗喩/隠喩の語りを必然にする

- 巡回上映のフランケンシュタインが、アナのなぜ?を生む起点になる

- 姉イサベルの精霊話が、現実と空想の混線を作り出す

- 姉妹の幼児⇄児童の見えないボーダーが、物語の駆動力になる

- 死の概念(不可逆性など)に触れ始めたアナの不安と好奇心が増幅する

- 怪物=脱走兵=体制にとっての敵対者という重ね合わせが暗喩として機能する

- ミツバチ/蜂の巣は統制社会の縮図として読める(働きバチ=民衆/女王蜂=権威)

- 蜂蜜色の光や六角形意匠が、巣箱の内部感を映像で支える

- 懐中時計は権威と時間の象徴であり、真相を暴く装置にもなる

- 手紙は喪失の記録であり、密告の影や疑心暗鬼の空気もまとわせる

- 静寂と環境音(蜂の羽音・汽車・銃声)のコントラストが、余白で語る演出になる

- ラスト私はアナですは、精霊(魂)との対話であり、成長と家族再生の余韻として響く