1979年に公開された今村昌平監督の傑作『復讐するは我にあり』は、実在の連続殺人事件をベースにした重厚なクライム映画です。単なる犯罪ドラマにとどまらず、父と息子の断絶、宗教と偽善、そして“赦し”なき社会を描く本作は、観る者に深い問いを投げかけてきました。この記事では、あらすじから本作の重要モチーフを整理しながら、物議を醸すラストシーンの意味、そして「復讐するは我にあり」というタイトルの真意に至るまでを詳しく読み解きます。今村昌平の視点が凝縮された無言の結末の意味を掘り下げることで、見終えた後に残る“モヤモヤ”の正体に迫りますのでぜひ最後までご覧ください!

『復讐するは我にあり』ラストシーンを徹底解説

チェックリスト

-

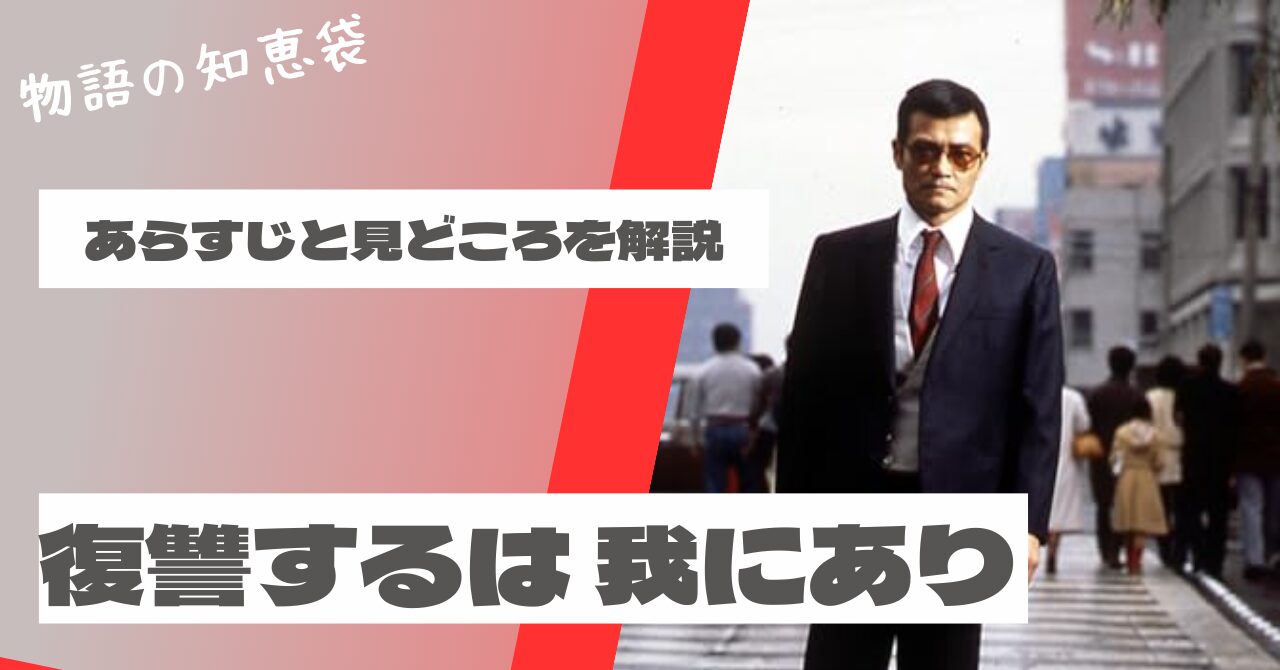

『復讐するは我にあり』は1979年公開の今村昌平監督による実話ベースのクライム映画で、日本アカデミー賞を複数受賞した

-

原作は西口彰による連続殺人事件に基づき、父との確執や信仰の偽善が主人公・榎津巌の人格形成に強く影響している

-

ラストシーンの「骨が撒かれない」描写は、父子の断絶と宗教的救済の不成立を象徴している

-

本作はリアルな映像表現と昭和の社会背景を通じて、「倫理の崩壊」と「人間の業」を浮き彫りにする

-

榎津巌は単なる犯罪者ではなく、父や神への復讐者として描かれ、観る者に答えのない問いを突きつける存在

-

映画の価値は明確な結論よりも、「モヤモヤ」とした余韻と思索を観客に残す点にある

基本情報|受賞歴と作品概要を解説

| 項目 | 情報 |

|---|---|

| タイトル | 復讐するは我にあり |

| 原作 | 佐木隆三『復讐するは我にあり』 |

| 公開年 | 1979年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 140分 |

| ジャンル | クライム、ノンフィクション |

| 監督 | 今村昌平 |

| 主演 | 緒形拳 |

映画『復讐するは我にあり』の公開年とジャンル

1979年に公開された『復讐するは我にあり』は、今村昌平監督による実際の連続殺人事件を題材としたクライム・ノンフィクション映画です。上映時間は140分。リアリティを追求した重厚な演出と、昭和を代表する名優たちの迫真の演技によって、日本映画史に深く刻まれる作品となりました。

キャストとスタッフ陣の実力が光る

本作の原作は佐木隆三の直木賞受賞小説。監督は社会派作品で知られる今村昌平、脚本には馬場当と池端俊策、撮影は姫田真佐久が担当しています。主役・榎津巌には緒形拳、さらに三國連太郎、倍賞美津子、小川真由美といった昭和の名優たちが顔を揃えています。

日本アカデミー賞をはじめとする受賞歴

本作は第3回日本アカデミー賞で以下の主要部門を受賞しました:

- 最優秀作品賞

- 最優秀監督賞(今村昌平)

- 最優秀脚本賞(馬場当)

- 最優秀助演女優賞(小川真由美)

- 最優秀撮影賞(姫田真佐久)

これだけでも作品としての完成度と社会的評価の高さが際立っていることが分かります。

制作裏にあった権利争奪戦と困難

映画化までの道のりには、監督間の激しい映画化権争奪戦があったことでも知られています。最終的に今村監督が正式に契約を勝ち取り、映画化が実現しました。また、当時今村プロダクションは財政的に苦しく、本作は6億円を稼ぎ出し、まさに“救済作”となったのです。

このように、『復讐するは我にあり』は、題材の重さと裏側の事情、そして作品そのものの完成度が三位一体となった、日本映画史における特異な傑作です。

あらすじ|榎津巌の逃亡劇とは?

映画の主人公・榎津巌とはどんな人物か

榎津巌は、詐欺と殺人を繰り返しながら逃亡する“犯罪者のカリスマ”的存在です。舞台は昭和30年代。九州から東京へと続く逃亡劇が描かれますが、彼の行動は常に目的不明で、感情の起伏も読めません。その不気味さこそが作品の核です。

殺人から始まる物語の発端

物語は、榎津が専売公社の集金人2人を殺害し、金を奪って逃亡するところから始まります。その後、彼は「大学教授」や「弁護士」になりすまし、詐欺を働きながら各地を転々とします。

各地で女性たちと関係を持ちながらの逃亡生活

逃亡中、榎津は複数の女性と親密な関係を築きますが、それもまた利用の一環に過ぎません。特に印象的なのは浜松の旅館でのエピソードで、女将ハルとその母親を殺害し、金品を持って逃亡する場面。信頼を築いた直後の殺害という構図が、榎津の冷酷さを象徴しています。

捕まるまでの78日間の緊迫感

指名手配されながらも、彼は偽装自殺や弁護士詐欺で警察の網をすり抜け、78日間逃げ続けます。最終的には熊本で古川住職を訪ねた際、住職の娘の冷静な観察眼により逮捕されました。この結末には、「警察12万人よりも少女の目が勝った」との言葉が残るほどの衝撃があります。

榎津の行動の動機は曖昧なまま

彼の殺人動機ははっきりとは語られません。金銭的欲求だけでなく、父親への怒りや社会への反発など複雑な感情が背景にあるとも言われています。この曖昧さが、観る者に「理解できない恐怖」を残します。

このように、本作のあらすじはただの犯罪逃亡劇ではなく、人間の内面と社会の暗部をあぶり出す寓話として成立しています。

元ネタとなった実話:西口彰事件とは?

実在の連続殺人事件が生んだ映画

映画『復讐するは我にあり』は、実際に起きた西口彰事件(1963~1964年)をベースに制作された犯罪映画です。この事件は戦後日本を震撼させたもので、たった78日間で5人を殺害した西口彰という男の凶行と逃亡劇が、映画の主人公・榎津巌(えのきづ いわお)というキャラクターに見事に投影されています。

犯行と逃亡の驚異的な忠実再現

映画内では、専売公社の職員を殺害して始まる逃亡、静岡の旅館での親子殺し、さらには弁護士を殺害して身分を奪い詐欺を重ねるという一連の行動が、実際の西口彰の犯行にきわめて忠実に描かれています。特に、浜松の旅館でのシーンは、西口が本当に犯行に及んだ旅館で撮影されたという証言もあり、リアリティの高さは突出しています。

信仰と家庭環境が生んだ人物像

西口彰は、キリスト教カトリック信者として育てられました。厳格な宗教教育や、周囲からの期待に反発し、少年期から非行を繰り返すようになります。家庭では父親との関係が悪化しており、この親子関係が後の反社会的行動へと繋がっていったと考えられています。

この人物像は映画の主人公・榎津にも強く反映されており、キリスト教的価値観と父親との対立構造が、物語全体の主軸となっています。劇中で描かれる「父への反発」や「神への挑戦」といったテーマは、まさに西口の実人生そのものとも言えるでしょう。

劇的な逮捕と10歳の少女の存在

現実の西口は、熊本県の教誨師・古川泰龍宅を訪ね、「弁護士」と名乗って身を寄せようとします。しかし、その家の10歳の少女が手配写真と照合し、正体を見破ったことによって逮捕されます。この出来事は「警察12万人の目よりも、1人の少女の目の方が鋭かった」と言われ、日本犯罪史における象徴的なエピソードとして知られています。

映画では細部が改変されていますが、この唐突かつ象徴的な逮捕の印象は、ラストへ向けた余韻として映像に活かされています。

死刑とその後の波紋

1966年に死刑が確定し、1970年に西口彰は絞首刑に処されました。その最期の言葉は「遺骨は別府湾に散骨してください。アーメン」。死刑の日が「聖母の被昇天の日」という偶然も含め、宗教と死というテーマが彼の生涯を通底していたことがわかります。

その後、西口の家族は社会から激しい非難を受け、旅館は廃業。息子は一時非行に走りますが、逮捕に貢献した古川住職の支援や娘の手紙によって更生していきました。加害者家族と被害者側との間に“赦し”が生まれたという事実は、この事件にもうひとつの人間的な側面を加えています。

単なる犯罪映画ではなく“人間”を描いた

『復讐するは我にあり』は、西口彰事件を単なる犯罪の模倣として映像化したのではなく、人物の内面、家庭、信仰、社会的背景といった複雑な層を映し出す骨太な人間ドラマとして成立しています。今村昌平監督がこの事件を選んだ理由も、そこに「人間とは何か?」という深い問いを投げかけるに足る素材があったからに他なりません。

この作品は“実話を映像化しただけ”の映画ではありません。史実を軸に、観る者に社会の矛盾と人間の罪深さを突きつける力を持った、極めて重要な文化作品と言えるでしょう。

裏話|映画化権争奪と現場秘話

異例の“映画化権バトル”から始まった

『復讐するは我にあり』は、原作となった佐木隆三の小説が直木賞を受賞した直後から、複数の著名監督が映画化権を求めて名乗りを上げた作品です。最初に声をかけたのは黒木和雄監督だったとされますが、その後、深作欣二や藤田敏八といった映画界の実力者たちも加わり、権利を巡って混乱が生じました。

最終的に今村昌平が勝ち取るまで

この争奪戦を制したのが、今村昌平監督です。講談社との交渉を経て、今村プロダクションが正式に映画化権を取得しました。しかし、当時佐木隆三側は一度契約白紙を主張するなど、法的トラブルにまで発展しかけた経緯がありました。結果的には、藤田敏八が佐木の別作品『海燕ジョーの奇跡』を映画化することで折り合いがつき、本作の制作が実現したのです。

ロケ地選びにも今村監督の執念

作品のリアリズムを追求した今村昌平監督は、実際の殺人現場や事件にゆかりのある場所での撮影を敢行しました。旅館の殺人シーンを、実際に西口彰が犯行に及んだ旅館で撮影したことは、その象徴とも言えるでしょう。当時の遺族や周囲への配慮も必要だったはずですが、それだけ作品に込めた熱意と覚悟が伺えます。

配役の裏話にも注目

主演に抜擢されたのは緒形拳ですが、当初今村監督は渥美清を構想していたと伝えられています。しかし、渥美清は「寅さんのイメージを壊せない」と断ったことで、結果的に緒形拳に白羽の矢が立ちました。今村監督は後に、「緒形拳で正解だった」と語っており、まさに当たり役となった配役決定の裏話は、映画ファンにとっても興味深いポイントです。

借金からの大逆転劇

当時の今村プロは2000万円もの負債を抱えていたと言われていますが、本作の興行収入は6億円を超える大成功を収めました。この作品は、今村昌平監督にとってまさに“起死回生”の一作となったのです。

このように、映画『復讐するは我にあり』はその作品内容だけでなく、制作に至る過程でも異例づくしのドラマを抱えていた作品だと言えるでしょう。

解説|父の行動が示す信仰と欺瞞

表向きは敬虔なクリスチャンである父・鎮雄

映画『復讐するは我にあり』に登場する主人公・榎津巌の父・鎮雄(演:三國連太郎)は、キリスト教徒として知られ、息子にも宗教的道徳を説く存在として描かれています。彼は聖書の価値観を重んじる人物のように振る舞いますが、実際の行動はそれに反しているという二面性を持っています。

表向きには正しさを装いながらも、息子の嫁・加津子(演:倍賞美津子)に対して不適切な関心を寄せたり、場合によっては他人に嫁を斡旋するというような行動まで示唆される場面もあります。こうした描写が、彼の信仰が表層的なものであることを物語っているのです。

息子・巌との断絶の背景には“宗教の偽善”

父親と息子の間にある亀裂は、単なる性格の不一致ではなく、信仰と現実の間にある矛盾に端を発していると考えられます。榎津巌は、少年期に戦争協力の場面で父が軍人に卑屈な態度を取ったことに強く幻滅し、信仰を語る父の裏の顔を見て以来、彼を信じられなくなっていきます。

さらに、巌が服役中に加津子と父との関係を疑い、家庭に居場所を失ったことも、信頼という名の宗教的土台が崩れた証左として描かれているのです。つまり、父が語る信仰は、自己正当化や他者をコントロールするための道具として機能しており、それに気づいた息子が宗教からも人間関係からも逸脱していった構図が見えてきます。

信仰とは何か?という問いへの逆照射

この作品では、神の教えと父の行動とのギャップを通じて、「信仰とは本当に人を救うものなのか?」「信仰者の顔をした者の欺瞞とは何か?」という、現代にも通じる根源的な問いを投げかけています。

父・鎮雄の矛盾した言動は、表面的な信仰の危うさと、宗教の教えが現実社会の中でどのように機能しないか、あるいは都合よく解釈されてしまう危険性を象徴しています。

ラストシーンにも象徴される父と信仰の限界

終盤、父が榎津巌の遺骨を山の頂で撒こうとするシーンでは、骨が風に乗らず、地に落ちてしまうという不穏な描写が映し出されます。これは、父の願いも信仰も、息子には届かなかったことを暗示しており、宗教的赦しや父子の和解が果たされないまま終焉を迎えることを意味しています。

この一瞬に、宗教的理想と現実の断絶、父と息子の修復不可能な溝、そして「神による裁き」だけが残されるという作品の主題が凝縮されています。

このように、『復讐するは我にあり』における父の行動は、信仰者としての理想と、人間としての矛盾との間で揺れ動く象徴的な存在です。そしてその欺瞞が、主人公・榎津巌の破滅的な人生を引き起こした一因であるとすれば、本作は「信仰とは何か」を問う重厚な宗教的批評でもあると言えるでしょう。

なぜ今も語り継がれるのか

単なる犯罪映画を超えた“人間と社会”への問いかけ

『復讐するは我にあり』が半世紀以上経った今なお語り継がれる理由は、この作品が単なる犯罪映画の枠を超え、人間の本質、倫理観の崩壊、家族の歪み、そして宗教的偽善までを鋭く描き出しているからです。1963年から1964年に実際に起きた「西口彰事件」を土台にしたこの映画は、極めてリアルな事件性を持ちながら、それ以上に“社会と人間の関係性”を描いた作品として高く評価されています。

榎津巌は何を象徴しているのか

主人公・榎津巌は、ただの連続殺人犯ではありません。彼は父親との確執、キリスト教信仰という倫理の象徴との衝突、そして信仰と現実とのギャップに苦しみながら、殺人と詐欺を淡々と重ねていきます。榎津は「正しさ」が機能しない社会の中で生まれた、倫理の空白地帯に生きる人間の象徴として描かれており、その不気味さや理解できなさが、観る者に強烈な不快感と深い思索を残します。

彼は終始、反省も後悔も見せず、まるで社会に対する無言の抗議を繰り返すかのように“何気なく”人を殺めていくのです。観客はその異常さに戸惑いながらも、「この人物を生んだ社会構造とは何だったのか?」という視点に引き込まれていきます。

昭和の閉塞と倫理崩壊を描いたリアリズム

映画の背景にあるのは、戦後日本の混乱した社会。表向きには倫理が機能しているように見えても、実際は家父長制の支配、宗教の偽善、家庭内の権力構造などが渦巻いており、「正しさ」がもはや機能していない時代が描かれています。父・鎮雄が敬虔なクリスチャンでありながら嫁に手を出すという矛盾は、まさにこの“欺瞞の時代”の象徴です。

また、貧困、性、暴力が日常に入り混じった田舎社会の風景も、「清濁併せ呑む昭和」のリアリズムとして映し出されます。こうした背景が、榎津の異常性を“異物”ではなく、“社会が生んだ産物”としてリアルに際立たせているのです。

圧巻の演技と演出が支える説得力

緒形拳や三國連太郎、小川真由美らによる圧倒的な演技が、物語に真に迫るリアリティを与えています。榎津の静かな狂気、父の偽善、女たちの哀しみ――どの登場人物も「どこにでもいる普通の人」がいつの間にか壊れていく様子を、実に生々しく体現しています。

加えて今村昌平監督は、旅館や木造家屋などの生活空間にまで「不快さ」や「閉塞感」をにじませ、観客に“昭和の空気”そのものを体感させる演出を施しています。これは単に再現度の高さではなく、「人間の本質とは何か」をあぶり出すための意図的な演出であり、作品全体の力強さを支えています。

不快で重苦しいからこそ、深く刺さる

『復讐するは我にあり』は、見終わった後にモヤモヤが残る作品です。しかし、そのモヤモヤこそが、この映画が語り継がれる最大の理由です。映画は明確な結論や答えを示さず、むしろ観る者の倫理観や感情と対話させる“余白”を残します。

例えば、「このような人間を裁けるのか?」「宗教や法律の限界とは?」といった問いを観客に投げかけながら、答えは提示されません。その“不完全さ”が逆に強烈な記憶として観る者に残るのです。

現代にも通じるテーマの力

現代社会もまた、信頼の崩壊や倫理の迷走を抱えています。SNSでの誹謗中傷や、家庭内暴力、経済格差といった現代的問題と、昭和の混沌はまったく無縁ではありません。だからこそ、本作が描く「倫理が機能しない社会に生きる個人」というテーマは、今の若い世代にも深く刺さる普遍性を持ち続けています。

このように、『復讐するは我にあり』は、時代や世代を超えて響く“人間の深層と社会の闇”を抉り出した作品です。不快感すら価値に変えてしまう映画として、これからも語り継がれていくことは間違いありません。

『復讐するは我にあり』ラストシーンとタイトルの意味を深層考察

チェックリスト

-

ラストシーンの「骨が撒かれない」描写は、父子の断絶と宗教的救済の拒絶を象徴している

-

榎津巌は父と神への復讐者であり、神になろうとした存在として描かれている

-

骨が地に落ちる演出は、「赦されなかった魂」を視覚的に表現している

-

今村昌平はセリフや音楽を排し、沈黙と映像で“答えなき問い”を観客に委ねている

-

作品は倫理・信仰・人間の業といった哲学的テーマを問いかける芸術性を備えている

-

明確な結論を示さず観る者に“モヤモヤ”を残すことで、深い余韻と普遍的な思索を促している

ラストシーンの描写とは何か

骨が撒かれない“異常な風景”が語るもの

映画『復讐するは我にあり』のラストシーンは、主人公・榎津巌の死後、彼の父・鎮雄(三國連太郎)が山頂で散骨を試みる場面で終わります。しかし、印象的なのはその結果です。骨は風に乗って空へ舞い上がることなく、空中で止まり、そのまま地面に落ちてしまう。この描写は、単なる自然現象ではなく、極めて象徴的な「観念の映像化」として機能しています。

本来、散骨という行為は、死者を自然へ還し、遺された者が弔いと共に一区切りをつける儀式です。ところがこの映画では、その“自然への帰還”が拒絶される形で描かれます。撒かれるはずの骨が空に舞わず、無音の中で落ちていくという異様な情景が、観客に深い違和感と問いを残します。

父子の断絶、宗教の欺瞞、そして贖罪の拒絶

この「撒けない骨」は、いくつかの深い主題と重なります。ひとつは、父と子の断絶です。父・鎮雄は、外見上は敬虔なクリスチャンですが、嫁との不適切な関係や他人の斡旋など、内面には偽善と矛盾を抱えています。一方、息子・榎津巌は、父の信仰や社会の道徳を嘲笑い、犯罪と虚偽に満ちた人生を選びました。そんな二人の関係性は、死によってすら癒されず、「骨が撒かれない」という形で断絶が視覚化されているのです。

もう一つは、宗教的救済の否定です。鎮雄は無言で骨を撒こうとしますが、そこに祈りや慰めの言葉はありません。神に赦しを乞う姿勢も、信仰による慰めも存在しない。これは、信仰とは何か、赦しとは誰が与えるのかという問いを観客に投げかけます。舞い上がらなかった骨は、「神さえもこの魂を受け入れなかった」という暗喩として強烈に印象に残るのです。

無音と沈黙が生む“問いかけの余白”

今村昌平監督は、このクライマックスを説明的なセリフや音楽では飾りません。静寂と映像のみで語られるこのシーンは、あえて“語らない”ことで、観る者に想像と解釈を委ねています。何が赦され、何が断たれ、何が失われたのか──その答えは提示されず、観客自身が自らの倫理観や信念に照らして解釈することが求められます。

このように、ラストシーンの「骨が撒かれない」という一瞬は、単なる終幕ではなく、信仰・親子関係・社会倫理といった作品全体のテーマが凝縮された、観念の象徴的な表現です。そしてそこにこそ、この映画の本質と問いが刻まれているのです。

観る人の“モヤモヤ”が映画の価値

最終的に、ラストで語られるものは「結末」ではなく「問い」です。父は赦したかったのか、それとも赦せなかったのか。息子は救いを求めたのか、それとも拒んだのか。神は裁いたのか、それとも沈黙したのか──。

これらの答えは映画の中には明示されず、観る人の中に残された“モヤモヤ”こそがこの作品の価値となっています。その余韻が深く、そして長く、観る者の記憶に刻まれるからこそ、『復讐するは我にあり』は半世紀を経ても語り継がれているのです。

骨が撒かれない=父と息子の断絶?

“散骨が叶わない”という異常な風景の意味

映画『復讐するは我にあり』のラストで描かれる、父・鎮雄が山頂で息子・榎津巌の遺骨を撒こうとする場面。そこに現れるのは風に舞わず、地面に落ちてしまう骨の姿です。これは単なる演出ではなく、物語全体を貫く父子の断絶、そして赦しの不在を象徴する決定的な映像表現です。

本来、散骨とは弔いであり、亡き者を自然へと還す儀式です。しかしその行為が成立しないということは、父による赦しも、子による受容も、完全に崩壊していたことを静かに示しています。言い換えれば、血のつながりはあっても、心はつながらなかった。死を迎えてもなお修復されなかった親子関係の終着点が、この“撒かれない骨”という視覚的な拒絶で表現されたのです。

父の信仰と息子の拒絶が生んだ断絶

榎津巌は、敬虔なクリスチャンである父・鎮雄に対し、幼少期から深い反発と憎悪を抱いていました。父は道徳を語り、信仰に生きる人物としてふるまう一方で、裏では不適切な人間関係や「嫁の斡旋」といった偽善的な行動を続けていたからです。

榎津にとっての“父”は、信仰を装いながら家庭内では支配的で、信頼も敬意も抱けない存在でした。そうした矛盾に対する無意識の反発として、榎津の罪や逸脱は父への無言の復讐でもあったと考えられます。

そのため、死後に父が行う散骨という“赦しの儀式”を、まるで息子自身が拒否したかのような演出となっているのです。骨が撒かれない=「赦すな」「和解はない」という榎津の最後の意志とも読めます。

家族という単位を超えた社会的メタファー

この断絶は、単なる親子の確執では終わりません。映画が描いているのは、戦後の価値観の崩壊、倫理の揺らぎ、そして信仰の空洞化といった社会全体の問題です。鎮雄の偽善的信仰、榎津の反社会的行動、そしてそれを包み込もうとしながら機能しない家族という単位――それらすべてが、「撒かれない骨」という一点に凝縮されています。

さらに、「赦し」とは一体誰が与えるものなのか、という問いも浮かび上がります。父か、社会か、それとも神か。今村昌平監督は、この散骨失敗という現象を通じて、「赦しの主体不在」という根源的な不安を描いているのです。

“語られない”ことで観客に託された問い

このシーンでは音楽も説明もなく、ただ骨が落ちるだけ。それゆえに、観客はその意味を自らの倫理観や信仰観で解釈するしかありません。明確な答えが提示されないからこそ、この描写はいつまでも心に引っかかり、映画を観終えた後も思索を促し続ける力を持っているのです。

父の贖罪は失敗し、息子の魂も救われなかった。けれど、それがこの映画の真骨頂でもあります。答えが与えられないからこそ、この作品は観る者に「赦しとは何か」「家族とは何か」を問い続ける、強靭なメッセージを持ち続けているのです。

“撒かれなかった骨”は、語らぬままにすべてを語っていた――それがこのラストシーンの本質なのです。

「復讐するは我にあり」のタイトルの真意

新約聖書の言葉が投げかける“倫理の問い”

『復讐するは我にあり』というタイトルは、新約聖書「ローマ人への手紙」第12章19節――「復讐するは我にあり、我これに報いん、主は言われる」――から引用されたものです。この言葉は、人間が怒りや感情に任せて復讐してはならず、真の裁きは神に任せよという教えを伝えています。

今村昌平監督がこの一節をタイトルに選んだ背景には、「人間は他者を裁いてよいのか?」という根源的な問いを物語全体に通底させる意図が明確に込められています。

つまりこの映画は、犯罪や死といった表層的テーマ以上に、人間の内面に潜む倫理の曖昧さと、神の不在あるいは沈黙を暴き出そうとする試みなのです。

榎津巌という「神を演じる」復讐者

物語の主人公・榎津巌は、詐欺と殺人を繰り返す人物でありながら、その行動には単なる犯罪者とは異なる“象徴性”が備わっています。

彼の根底にあるのは、父親・鎮雄への深い憎悪、そして「人を救わぬ神」への絶望と挑戦です。

榎津の行動には、法も倫理も超えて人の命を奪う“裁き”の姿勢があり、これは「復讐するは神にあり」という言葉を踏みにじるかのような生き様といえます。

つまり榎津は、神を拒絶することで、逆説的に“神になろうとする者”でもあったのです。

たとえ彼が「自分は神だ」と明言する場面がなくとも、他者の生死を操るという振る舞い自体が“神の座”を僭称した存在であるという解釈が可能です。

その意味で榎津は、「神に背いた復讐者」であると同時に、神の模倣者=冒涜的な“神の代行者”でもあるのです。

タイトルに重なる三重の“復讐構造”

『復讐するは我にあり』という言葉には、複層的な「復讐」の構図が重ねられています。

- 榎津 → 父・鎮雄

家庭内での支配、偽善的信仰、母の不幸。榎津はこうした父への怒りを、自身の逸脱的行動によって“無言の復讐”として表現します。 - 榎津 → 神

敬虔なクリスチャンとして育てられたにもかかわらず、彼は神を拒絶し、信仰を破壊し尽くすことで、「人を救わない神」そのものへの報復に出ます。 - 神 → 榎津

最終的に「骨が撒かれない」という演出で、榎津の魂は空に召されず、神に受け入れられることもなく地に落ちます。これは、“神による静かな復讐=裁き”の象徴です。

こうして、復讐者・被復讐者・神という三者の関係性が複雑に交差する構造が、タイトルそのものに凝縮されているのです。

骨が撒かれない=“赦されなかった者”の象徴

物語のラスト、父・鎮雄が息子の遺骨を山頂から撒こうとするも、骨は空に舞い上がらず、ただ重力に従って地面へ落ちていく。

この描写は、まさに「復讐するは神にあり」というタイトルの意味を視覚的に“結末”として提示した瞬間です。

- 骨が空に昇らない=神に迎えられない魂

- 骨が落ちる=地上に縛られた罪の象徴

- 父が撒くことができない=人間の赦しが機能しない証明

このように、ラストシーンはタイトルの言葉をただ“引用”するのではなく、生死を超えた信仰と裁きの構造を、言葉ではなく映像で語る終章として強烈に機能しているのです。

結末に残される“答えなき問い”

『復讐するは我にあり』というタイトルは、映画の終わりと共に、観客へとその言葉の“責任”を委ねます。

榎津の復讐は何だったのか? 神は本当に裁いたのか? 父は赦すことができたのか?――

そのいずれにも映画は明確な答えを提示しません。

だからこそ、このタイトルは単なる聖句の引用にとどまらず、倫理と信仰、正義と断絶という人間存在の核心をえぐる“問いの装置”として、今なお重く響き続けているのです。

ラストシーンに見る、今村昌平の視点

骨が撒かれない——救済を拒む沈黙の演出

映画『復讐するは我にあり』のラストシーンでは、父・鎮雄が息子・榎津巌の遺骨を山頂から撒こうとするも、骨は風に乗らず、ただ地面に落ちるだけという印象的な描写がなされます。これは、単なる自然現象の描写ではありません。今村昌平監督が仕掛けた象徴的な演出であり、父と息子の関係の断絶、宗教的赦しの不在、そして人間の「業(ごう)」の深さを浮かび上がらせるものです。

散骨は本来、死者の魂を自然へと還し、家族がその存在を受け入れる「終わりの儀式」です。しかしこの場面では、骨が風に舞い上がることなく、あたかも“自然そのものが受け入れを拒絶している”かのように、冷ややかに地に落ちていきます。この視覚的な拒絶は、親子の和解も、魂の浄化も成されなかったことを無言で語りかけます。

不快感で語る「人間のリアル」

今村昌平監督は、あえてこの場面を説明なし・音楽なし・セリフなしの沈黙で満たされた演出にしています。その意図は明確で、「感動」や「救い」ではなく、「違和感」や「不快感」を観客に残すこと。人間の矛盾や偽善、断ち切れない負の感情に目を背けさせないための手法です。

榎津巌という人物は、倫理も宗教も否定し、父との関係も断絶した存在です。そんな彼の最期に待っていたのは、「誰にも赦されない」という形での孤独な終焉でした。救済が拒まれたことを、骨が撒かれないという“静かな異常”で表現する今村の演出には、人間とは赦され得る存在なのかという根本的な問いが込められています。

映像が問う「信仰」と「人間の業」

このラストシーンの最大の力は、「映像」がすべてを語ることにあります。鎮雄の手から撒かれた遺骨は、本来ならば空へ昇るはずが、天にも自然にも迎えられず地に堕ちる。それは、榎津巌が人間としても、信仰的にも受け入れられなかったことを示唆しています。彼の行動は父への復讐であり、信仰への挑戦であり、その果てに訪れたのは、「無音の断罪」でした。

今村昌平は、神の名を借りた偽善、赦しの装い、倫理という言葉の虚ろさを暴き、観る者に「あなたはそれでも赦せるのか?」と突きつけます。ラストの沈黙は、その問いかけであり、観客自身に“業”と向き合わせる鏡でもあるのです。

芸術としての終焉と問いの余白

このように、今村昌平の視点は、単なるストーリー展開ではなく、「問いの残る終わり」を選びます。ラストの散骨失敗は、赦しが成立しないまま人生が閉じるという、非常に現実的で苦い終焉です。しかしそれゆえに、この映画は今も語られ続けています。

『復讐するは我にあり』は、観客に明快な“答え”を渡さず、むしろ「考えるための不快感」を提示します。それこそが今村昌平監督が描いた人間のリアルであり、この作品が名作として位置づけられる最大の理由でもあるのです。

観る人に委ねられるラストシーンの意味

榎津巌は「何者だったのか」という問い

映画『復讐するは我にあり』のラストシーンは、明確な結論や感動のカタルシスを用意していません。主人公・榎津巌の人生と死を見届けた観客は、彼が一体何者だったのかを自分の中で反芻することになります。

榎津は、単なる殺人犯ではなく、家庭内での疎外、父親への激しい反発、そして信仰への背信といった複雑な背景を抱えた存在です。彼の行動は道徳的にも宗教的にも理解され難く、それゆえに観客の中に「モヤモヤ」や「怒り」、さらには「理解し難さ」が残るのです。この“割り切れなさ”こそが、今村昌平監督の狙いであり、作品が半世紀を経ても語り継がれる理由です。

神ですら沈黙する「不条理な人間」

物語の根底には、「復讐するは我にあり」という新約聖書の言葉があります。本来この言葉は、「復讐は神に委ねよ」という信仰の教えですが、榎津の人生はそれを真っ向から否定し、自らが他者を裁く行動に出ます。信仰の教えに背を向けた彼の人生は、まさに“神なき世界”の象徴であり、神すらも沈黙を貫くかのようなラストは、不条理な人間存在の極致を描いています。

このような構造の中で、観客に示されるのは「正しさとは何か」「赦しは可能なのか」「人はなぜここまで壊れるのか」といった哲学的な問いです。映画はそれに対する明確な答えを提示せず、問いだけを残します。

「答えなき問い」こそが映画の核

今村昌平監督の視点は、答えを用意することではなく、観る者に考えさせる“余白”を作ることにあります。骨が撒かれず、父が沈黙し、神の存在が感じられないまま終わるラストシーンは、観客に倫理的判断を委ねています。

このようなラストによって生まれる「消化不良」や「モヤモヤ」は、映画としては異例かもしれません。しかし、まさにその不完全性が人間の不完全さと重なり、深い印象を残すのです。榎津巌という存在をどう捉えるか、そして何を赦し、何に怒るかは、観る者それぞれに託されています。

ラストにこそ宿る本作の哲学

救済も浄化もない終末の描写

『復讐するは我にあり』は、通常の物語構造が持つ「解決」「赦し」「成長」などを一切描かないことで、従来の倫理や宗教観を逆照射しています。特にラストシーンの散骨が成立しない描写は、物語全体を象徴する哲学的なメッセージを宿しています。

撒かれなかった骨は、父と息子の和解が成立していないこと、信仰による救済が起こらなかったこと、そして榎津巌という存在が“赦されなかった魂”であることを語ります。それは、人間が犯した過ちに対して、社会的にも宗教的にも「帳尻を合わせることができない」現実を突きつけています。

今村昌平が貫いた“現実から目を逸らさない”姿勢

監督・今村昌平は、人間の持つ矛盾や弱さを「不快感」という手段を通じて描きます。彼の作品では、観客に安易な感動や納得を与えることはなく、むしろ不協和音のような描写を繰り返すことで、「人間とは何か」という根本的な問題を直視させます。

この映画でも同様に、榎津の凶行や親子の断絶、骨が撒かれないという象徴表現を通じて、「人間の業」「赦されない存在」「壊れてしまった信仰」などの問題が凝縮されています。

哲学的主題を“映像”で描く異色の映画

『復讐するは我にあり』が残す最大の問いは、「人間とは赦されるに値する存在なのか?」というものです。そしてそれは、答えのないまま映画が終わることで、より強烈に観る者の心に残ります。

ここにあるのは、理屈では片付かない人間の現実。そして、言葉では表現しきれない葛藤。それを沈黙と重力、そして撒かれない骨で語る今村昌平の演出は、日本映画史において極めて異色かつ重要な哲学的表現であるといえるでしょう。

このラストこそが、本作の真価であり、作品全体の思想を凝縮した象徴的終焉なのです。

復讐するは我にありのラストシーンが持つ意味とは

- ラストで骨が撒かれない描写は、父子の和解が成されなかったことの象徴

- 榎津巌は父親への憎悪を抱き続けたまま死んだ存在として描かれている

- 骨が空に舞わず落ちる様子は、神の救済すら拒まれた魂を表現

- 父・鎮雄の信仰が形骸化し、赦しの言葉すら発せられない

- 散骨の失敗は親子関係だけでなく宗教と倫理の断絶も示している

- 無音・無言の演出は観る者に判断を委ねる余白を意図している

- 骨の動きは自然現象でなく、観念的・象徴的な演出である

- 榎津の行動は「復讐するは我にあり」の聖書の教えに反する生き方

- その反抗的な姿勢が結果として“神の裁き”からも退けられる構造

- 映画全体の主題がラストのわずかな映像に凝縮されている

- 父が祈らず骨を撒こうとする姿に信仰の欺瞞がにじみ出ている

- 観客のモヤモヤこそが作品の狙いであり解釈を深める起点

- 骨が撒かれないことで「赦しの不在」が明確に視覚化される

- ラストシーンは倫理と信仰の限界を映像で描いた哲学的表現

- 今村昌平監督はカタルシスではなく不快感で問いを残す演出を選んだ