映画『悪い夏』は、社会のひずみに巻き込まれていく人々の姿を描いた衝撃作であり、2024年の公開以降、大きな話題を呼んでいます。

本記事では、作品の基本情報やあらすじに加え、ラストで描かれる衝撃の結末、そして主要人物である愛美や佐々木、さらには制度に翻弄された古川親子の運命に至るまで、物語全体を丁寧に解説します。

また、原作小説と映画版との違いにも注目し、どのような意図で改変がなされたのか、ネタバレを含みながら詳細に解説。

とくに評価の分かれるラストシーンの意味や余韻についても掘り下げ、観た後に深く考えさせられる要素を丁寧に整理しています。

「原作とはどこが違うのか?」と疑問に思った方、「結末をどう受け止めればいいのか?」と感じた方に向けて、より理解を深めるための考察をお届けします。

映画『悪い夏』ネタバレ考察|物語を深掘り解説

チェックリスト

-

映画『悪い夏』は制度に翻弄される若手公務員の転落と再生を描いた社会派ドラマ

-

原作と異なり映画では、佐々木と愛美の関係やラストに再生の可能性が加えられている

-

登場人物たちは信頼・尊厳・命など、それぞれ異なるものを喪失している

-

群像劇としての構成が多面的な視点と共感を生み、カオスな“全員集合”シーンが象徴的

-

タイトル「悪い夏」は登場人物全員にとっての人生の転落と構造的“悪”を表している

-

社会制度の冷酷さと人間関係のもろさが交錯し、「誰もが悪に変わりうる」という視点を提示している

基本情報|原作・監督・キャスト紹介

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 悪い夏 |

| 原作 | 悪い夏(作:染井為人) |

| 公開年 | 2024年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 114分 |

| ジャンル | 社会派ドラマ / サスペンス |

| 監督 | 城定秀夫 |

| 主演 | 北村匠海 |

『悪い夏』とはどんな作品か?

『悪い夏』は、生活保護制度の闇に巻き込まれた若手公務員の転落を描く社会派ドラマです。2024年に公開され、同年3月から全国で上映されました。原作は2017年に発表された染井為人の同名小説で、第37回横溝正史ミステリ&ホラー大賞の「優秀賞」を受賞しています。

この作品は、善意や正義感が裏目に出てしまう現代の社会構造を浮き彫りにし、「クズとワルしか出てこない」という挑発的なキャッチコピーでも話題になりました。映画化にあたり、暴力や性、貧困といったセンシティブな題材を扱いながらも、人間の弱さと再生の可能性を描いています。

メガホンを取った監督と脚本家

監督は城定秀夫(じょうじょうひでお)。

多くの作品で“人間の欲望と滑稽さ”をリアルかつユーモラスに描いてきた監督であり、過去には『セフレの品格』『女子高生に殺されたい』などを手がけています。今回はシリアスなテーマに独特のブラックユーモアと群像劇のテンポを融合させ、物語に厚みをもたらしました。

脚本は向井康介。映画『ある男』などの繊細な人間描写で知られ、今作でも制度と感情の交錯を丁寧に描いています。

キャストの顔ぶれとその役割

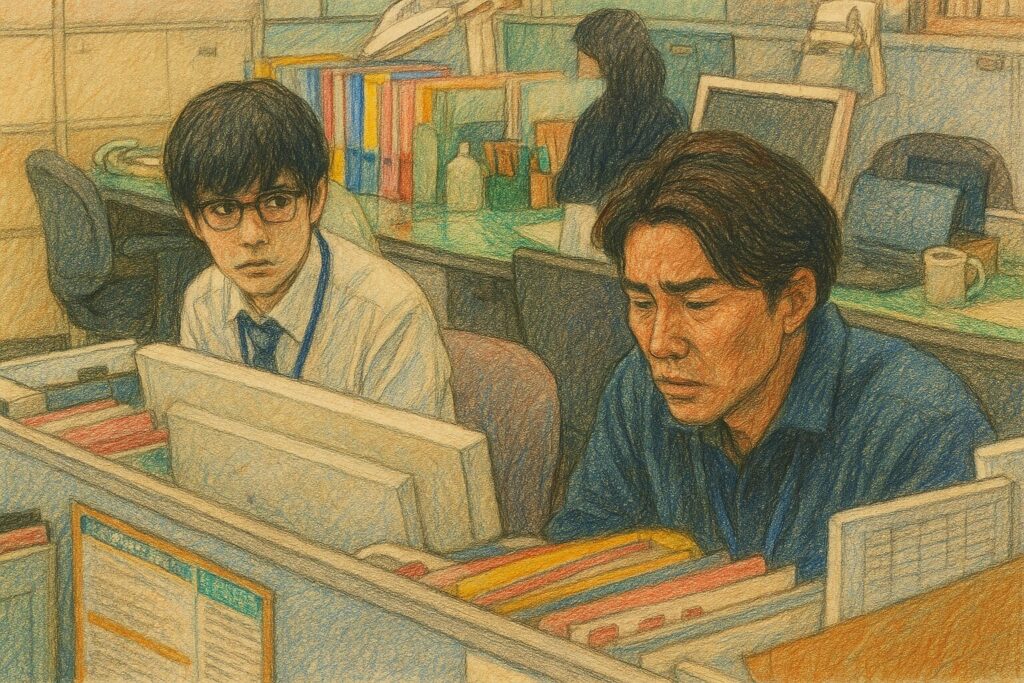

主演の佐々木守役には、若手演技派俳優の北村匠海。

純粋さゆえに崩れていく男を、繊細かつリアルに演じています。

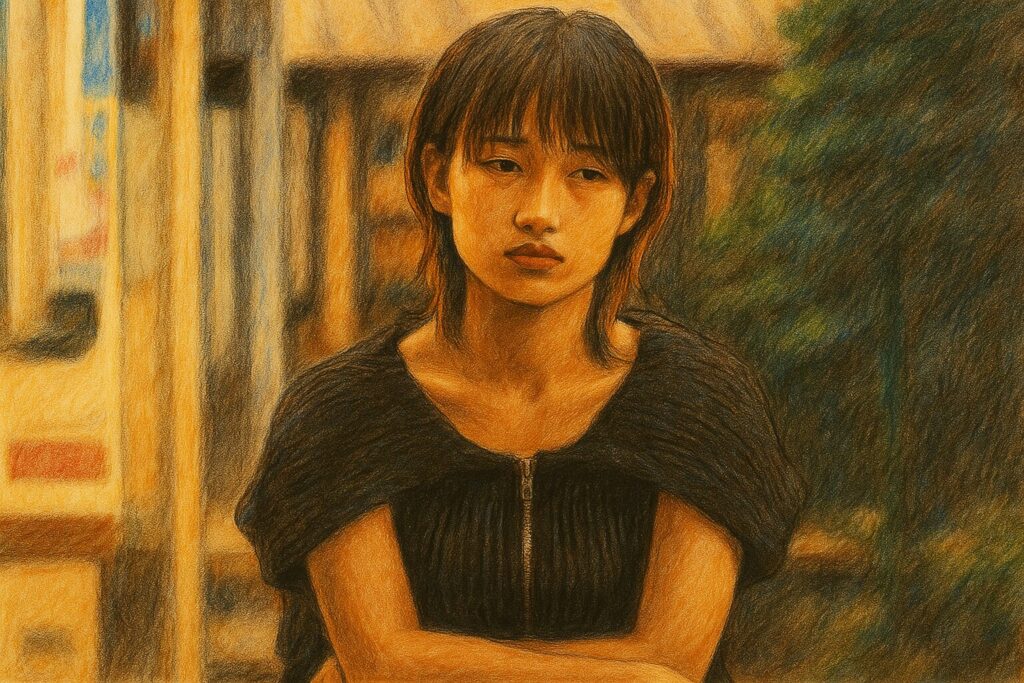

ヒロインの林野愛美を演じたのは河合優実。

育児放棄寸前のシングルマザーという難しい役どころを、目の動きや声のトーン一つで“危うさ”と“人間らしさ”を表現しました。

その他にも、

- 窪田正孝(裏社会の男・金本)

- 毎熊克哉(セクハラ公務員・高野)

- 伊藤万理華(高野の不倫相手で正義感の強い宮田)

- 木南晴夏(生活苦にあえぐ古川佳澄)

- 竹原ピストル(不正受給者・山田吉男)

といった個性豊かなキャストが、社会の歪みに翻弄される人々のリアルを体現しています。

あらすじ|悪夢のようなひと夏とは

平凡な公務員が足を踏み入れた“裏側の世界”

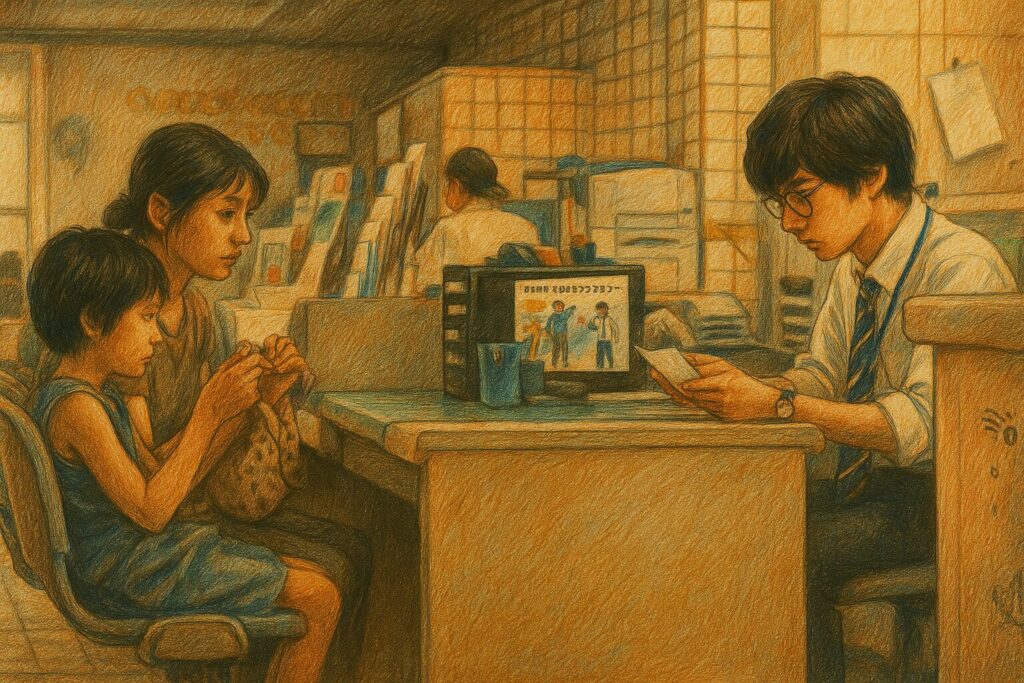

物語は、市役所生活福祉課に勤める真面目な若手公務員・佐々木守が、同僚の宮田からある疑惑を聞かされるところから始まります。

それは、先輩の高野洋司が生活保護受給者である若い女性に対し、支給の打ち切りをちらつかせながら性的関係と金銭を要求しているというものでした。

佐々木は調査のため、対象者であるシングルマザーの林野愛美に接触しますが、そこで彼の人生は大きく狂い始めます。

生活保護と裏社会が結びついた瞬間

愛美は娘のために、生活保護では補えない生活費を得ようと秘密裏に風俗で働いていました。

しかし、担当ケースワーカーの高野がその店に現れ、彼女の不正が露見。

高野はそれをネタに愛美に肉体関係を迫り、さらに金銭を受け取っていました。

愛美の友人・莉華がこの事実を暴力団関係者の金本に伝えたことで、事態はさらに複雑化。

金本は高野をネタに生活保護ビジネスを企て、愛美には佐々木をハニートラップにかけるよう指示します。

佐々木、そして愛美の“転落”が始まる

愛美と接触を重ねるうちに、佐々木は彼女や娘に情を抱くようになり、次第に“守ってあげたい”という感情に飲まれていきます。

一方で、愛美もまた佐々木の優しさに安らぎを感じ始めますが、それは金本と山田の仕掛けた罠の一部でもありました。

やがて佐々木は、正義感と恋心の狭間で判断力を失い、裏社会の不正申請に手を貸すようになります。

さらには、生活保護を断った親子が餓死したという知らせを受け、彼の心は完全に崩壊していきます。

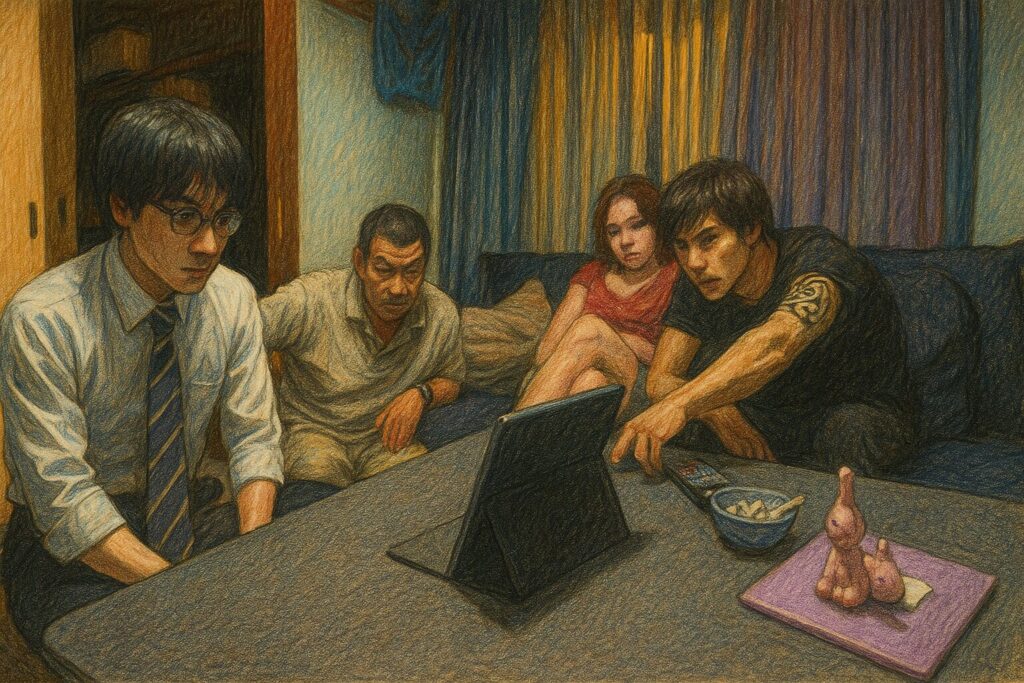

台風の夜、全てが暴かれる混沌の夜

クライマックスは、台風の夜に登場人物たちが愛美のアパートに集合し、暴力と混乱が交錯する“地獄絵図”へと発展します。

刺傷事件、暴力、嘘の告白が錯綜し、社会的にも倫理的にも崩壊した人間たちの姿が浮き彫りになります。

最終的に、警察の介入によって事態は収束。

しかし、佐々木が再び立ち上がれるかどうかは、読者・観客それぞれに委ねられています。

このように『悪い夏』は、小さなきっかけが連鎖的に人間の破滅を呼ぶ様子を描いた作品です。

生活保護制度という現実の制度を題材にしながらも、物語はヒューマンドラマとしての深みも備えています。

結末|ただいまが示す再生の兆し

ラストの「ただいま」が意味するものとは?

『悪い夏』の映画版は、激しい暴力と混乱の果てに迎える静かなラストシーンが非常に印象的です。物語の終盤、台風の夜に登場人物たちが愛美のアパートに集まり、包丁沙汰や殴打などが入り乱れる混沌の中、警察の到着によって物語は幕を閉じます。

そして時間が経ち、観客が目にするのは、佐々木が清掃員として働き、自宅に戻って「ただいま」とつぶやく姿です。ベランダには子ども用の傘が干されていることから、愛美と娘の美空とともに暮らしていることがさりげなく暗示されます。

壊れた男の静かな再出発をどう捉えるか

この場面は、多くの観客にとって再生の兆しと映るかもしれません。しかし同時に、「共依存」「償い」「逃避」とも受け取れる曖昧な終わり方でもあります。

つまり、物語は「ハッピーエンド」とも「ビターエンド」とも解釈できるように構成されているのです。

言ってしまえば、壊れてしまった人間が、社会の片隅で細々と生きている姿ともいえます。仕事や職場、制度にすがるのではなく、「小さな単位で誰かと支え合う」ことが、今作なりの答えなのでしょう。

映画と原作のラストの大きな違い

なお、原作小説ではラストがまったく異なります。詳細な解説は後述しますが、佐々木は完全に堕落し、生活保護の受給者側になってしまいます。そして、ケースワーカーに叱責されるシーンで物語が終わります。

この対比からも、映画版は「転落からの回復」を強く意識した演出だといえます。

映画版は“再生の可能性”を提示し、原作は“制度の冷酷さ”で締めるという、方向性の異なるエンディングとなっているのです。

登場人物たちは何を失ったのか

人は、なにを守り、なにを失っていくのか

『悪い夏』には数多くの登場人物が登場しますが、全員が何かを喪失し、何かに巻き込まれていく構造で描かれています。ここでは代表的な登場人物たちが失ったものについて整理し、物語の余韻に迫ります。

佐々木守:正義感と自分自身

佐々木が失ったものは、まず仕事への誇りと人を信じる力です。彼は最初、正義感と責任感を持って業務に向き合っていましたが、愛美に惹かれ、制度の裏側を知るうちに、自分自身の軸が崩壊していきます。

愛美への思いも裏切りに変わり、最終的には精神的に壊れてしまうのです。

また、原作では生活保護を受ける立場にまで堕ちていることから、社会的信用や尊厳すら失ったといえます。

林野愛美:自由と人としての尊厳

愛美はシングルマザーとして、生活のために風俗に身を置き、さらに金本の命令で佐々木を罠にかけます。しかし彼女もまた、自分の意思で動ける自由や、自分に対する誇りを失っていきます。

終盤で莉華を刺したことは、ある意味で佐々木を守る選択ですが、それは彼女が法を超える存在になった瞬間でもあります。

ただし、その行為を通じて母としての感情(=美空を守りたい気持ち)を取り戻したとも読めるため、失ったものと同時に何かを得た存在でもあります。

高野洋司:キャリアと人間性の崩壊

高野は最初に性的搾取という行為で自ら堕ちていきます。仕事も家庭も失い、コスプレパブのボーイとして姿を現す頃には、もはや社会的な地位も尊厳も消え失せています。

彼が刃物を持ち出して暴れたのは、「すべてを奪われた人間の末路」として、あまりに象徴的です。

山田吉男:金と誇り、そして命

山田は金本の手下として暗躍し、佐々木をハメようと企みますが、最終的には美空に自分の娘を重ねてしまい、衝動的に金本に立ち向かいます。

このとき、自らが仕掛けていた暴力に巻き込まれて死に至るという因果応報的な結末を迎えます。

つまり、彼は金に執着した結果として金も誇りも命もすべてを失った存在です。

古川佳澄:社会への信頼

佳澄は生活保護の申請を断られたことで、命を絶とうとするほど追い詰められた人物です。原作では命を落とし、映画では命を取り留めて再び笑顔を見せますが、どちらにしても「制度が人を追い詰める」実例として描かれています。

つまり、彼女が失ったのは“社会に救われるはず”という信頼感です。

このように、『悪い夏』の登場人物たちは、表面的には金や仕事、自由を失い、内面では信頼、尊厳、誇りといった人間の根源的な価値を失っていきます。

そしてその喪失のなかにこそ、本作が描く“社会の歪み”が見えてくるのです。

物語の舞台裏と群像劇の魅力

群像劇としての構成と特徴

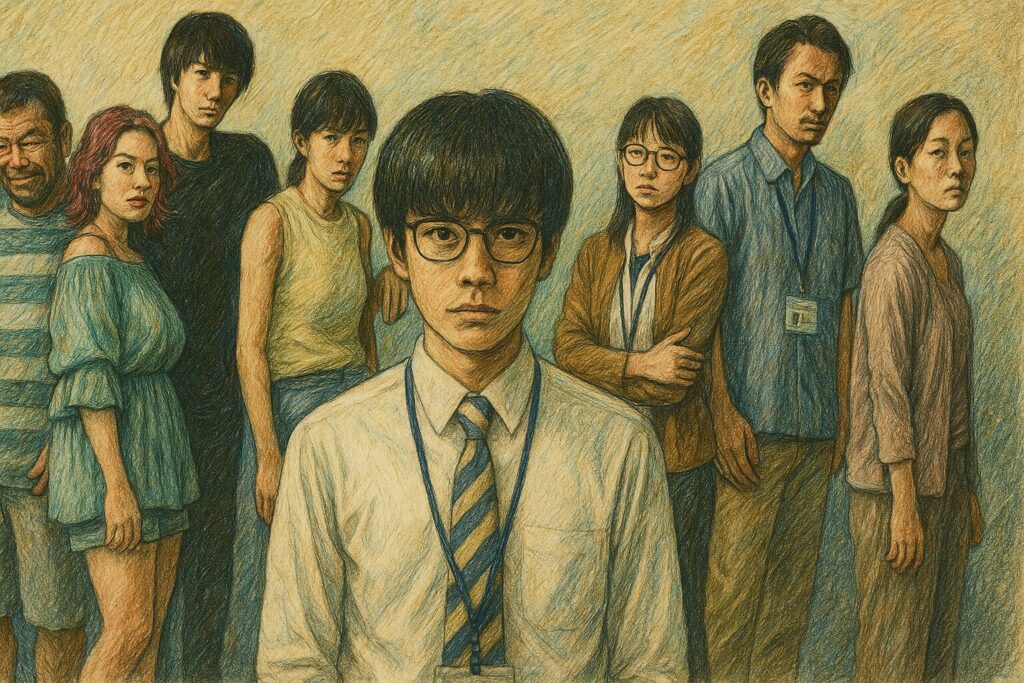

『悪い夏』のもう一つの大きな魅力は、複数の登場人物が交錯する群像劇の構造にあります。主人公である佐々木守を中心にしながら、愛美、高野、山田、金本、古川親子など、社会の中で見過ごされがちな人々が次々と物語に登場し、それぞれが独立した思惑を持って行動します。

ただし、これらのキャラクターたちはバラバラに描かれているわけではなく、物語が進むにつれて一つの“場所”に集約されていく構成が取られています。

アパートに全員集合する異常事態

最大の見せ場ともいえるのが、終盤で起こる愛美のアパートへの“全員集合”シーンです。

この場面では、日常的なトラブル、暴力、裏切り、怒り、悲しみが一気に噴き出し、ドリフのようなカオスと、社会の地獄絵図が同時に展開されます。

この混沌の中で交わされる会話や行動は、どこか滑稽でありながら、人間の本音と限界が露呈する瞬間でもあります。

なぜこのシーンが強く心に残るのか

ここで描かれるのは、善人も悪人も境界線が曖昧になった社会の縮図です。

誰かを責めることはできても、誰も“完全な加害者”でも“完全な被害者”でもない。

この相対性の中で、観客自身がどの登場人物にも感情移入してしまうため、混乱の中にも「共感」や「救い」が見えてくるのです。

また、緊迫した空気の中にユーモアや皮肉が交錯する演出が、観る者の心に強烈なインパクトを残します。

悲劇と喜劇が同時に成立しているこの演出は、まさにチャップリンの言う「人生は近くで見ると悲劇、遠くで見ると喜劇」というテーマの体現といえるでしょう。

群像劇だからこそ伝えられるテーマ

もし本作が一人の視点だけで描かれていたら、「社会制度の闇」や「人間の多面性」といったテーマはここまで深く表現できなかったでしょう。

複数の視点がぶつかり合うことで、制度や暴力、愛や無関心といったテーマがより立体的に描かれています。

このような構成が、物語をただの悲劇に終わらせず、“今ここにある現実”として突きつけてくる強さを生んでいるのです。

悪い夏は誰の夏だったのか?

「悪い夏」が指すのは誰のことなのか?

タイトルの『悪い夏』は、一見すると単なる季節を描写しているようにも見えますが、その意味は非常に多層的です。

この作品に登場するすべての人物が、“悪”という言葉に何らかの形で関わり、同時に“夏”という時間の中で人生の歯車を狂わせていきます。

つまり、このタイトルは特定の誰かを示すものではなく、「登場人物全員にとって最悪だった一夏」を象徴する言葉だといえます。

主人公・佐々木守にとっての「悪い夏」

主人公の佐々木は、市役所の福祉課で生活保護業務に従事する真面目な公務員でした。しかし、制度の運用に疑問を抱きながらも動けなかった彼は、やがて愛美に心を奪われ、裏社会と関わることで次第に精神を崩壊させていきます。

このとき佐々木が経験するのは、「正しいことをしていたはずの自分が、いつの間にか“悪”に加担していた」というアイロニーです。

彼の“夏”は、純粋さがねじ曲がり、堕落へと変化した時間でした。

愛美・山田・高野にとっての“悪”

他の人物もまた、「悪い夏」をそれぞれの立場で体験しています。

愛美は金のために体を売り、娘を抱えて必死に生きるなかで、自分を守るために嘘と暴力に手を染めていきます。

山田や金本といった裏社会の人間は、自らが“悪”であることを自覚しつつ、「誰かにとっての悪であることが、自分の生存戦略」となっています。

一方で、ケースワーカー高野のように、制度を使って人を支配しようとする“内なる悪”も存在しています。

社会そのものが「悪」だったのでは?

ここで注目したいのは、「誰か一人が絶対的に悪だったわけではない」ということです。

むしろ制度や構造そのものが、登場人物たちを“悪人”にしてしまったとも言えます。

このように考えると、『悪い夏』というタイトルは、個人の責任ではなく社会の構造が生んだ悪意の季節を象徴していると読み取れます。

タイトルが暗示するメッセージ性

『悪い夏』という言葉には、「忘れられない」「取り返しのつかない」「もう戻れない」というニュアンスが含まれています。

登場人物の誰にとっても、この夏は“人生の分岐点”であり、“人間の本質が露呈した季節”だったのです。

つまり、「悪い夏」とは――誰か一人の話ではなく、現代社会を生きる“私たちすべて”の物語であるという示唆でもあるのです。

映画『悪い夏』ネタバレ解説|原作との違いを徹底考察

チェックリスト

-

原作では佐々木は薬物によって急激に転落し、映画では心の崩壊が転落の原因として描かれる

-

映画では愛美が莉華を刺す展開に改変され、彼女の“母としての選択”が物語の焦点となる

-

古川親子の描写は、原作は冷酷な制度批判、映画は佐々木の精神崩壊の引き金として機能している

-

映画ラストは共依存か再生かを曖昧に描き、観客の価値観に委ねる演出になっている

-

映画の暴力描写は“悲劇と喜劇の境界”を曖昧にし、観客に違和感と問題意識を促す構成

-

各キャラクターや演出の違いにより、映画は「制度批判」から「個人の選択」へ主題をシフトしている

「佐々木の転落理由」=人が壊れるのは薬か心か?

佐々木の転落には2つのルートがある

『悪い夏』では、主人公・佐々木守の転落が物語全体の軸となっています。

原作と映画ではその堕ち方に決定的な違いがあり、読後・観後の印象を大きく左右する要素となっています。

原作では、佐々木の転落は薬物の摂取と依存によって急激に進行します。一方、映画版では薬物要素が排除されており、精神的ショックと情のもつれが崩壊の引き金となっています。

この改変により、観客が佐々木をどう捉えるか、物語からどんな教訓を読み取るかが大きく変わるのです。

原作小説では「薬物」による破滅

原作の佐々木は、当初こそ倫理観のある公務員でしたが、やがて闇バイトの斡旋者・山田によってバイアグラと偽って渡されたMDMAを摂取してしまいます。

彼はすぐに快楽の誘惑に飲み込まれ、覚醒剤にも手を出すようになり、判断力と自己制御を完全に喪失していきます。

やがて錯乱状態で莉華を刺すに至り、まさに「人が薬によって壊れる過程」が生々しく描かれます。

この描写は、薬物の怖さと、それに依存する社会構造の恐ろしさを象徴していると言えるでしょう。

映画版では「心の崩壊」が主因

一方で、映画版の佐々木は薬物には一切手を出していません。その代わりに描かれるのは、愛美への恋心と裏切りのショック、無力感、罪悪感といった内面的な揺らぎです。

彼は「助けたい」「守りたい」という感情にのめり込み、自己犠牲と正義感が歪んだ形で暴走していきます。

制度の矛盾を目の当たりにし、自分が助けられなかった古川親子の死を知ったことで、精神的に追い詰められます。

つまり、映画では「薬に壊された男」ではなく、人を信じた結果、心が壊れた男として佐々木を描いているのです。

この違いがもたらす読後・観後の印象の差

薬物による破滅であれば、それは“彼の意志とは無関係な外部要因”による崩壊と割り切れます。

しかし、映画版では「優しさ」や「信じる心」が導いた悲劇であるため、観客はより深く自己を重ねることになります。

ここで提示される問いは極めて重いものです。

「正義感があっても、人はこんなにも簡単に壊れてしまうのか?」

それは同時に、「今の社会は善人を守れるのか?」というテーマにもつながっていきます。

“人が壊れる瞬間”をどう描くかの違い

原作は、強烈な薬物描写と破滅的な展開によって、社会問題の深刻さを抉るように見せつけます。

一方、映画は精神のひずみや人間関係の連鎖によって、日常の延長線上にある崩壊をリアルに映し出します。

つまり、どちらの表現も「壊れていく過程」を描いていますが、そのアプローチは真逆です。

- 原作:破滅は一瞬、外部から急襲されるもの

- 映画:崩壊は静かに、内側から侵食されていくもの

どちらがより現実的か?

現実において、薬物による転落も、心の弱さからの崩壊も、どちらも起こり得ます。

ただし映画では、あえて薬物要素を排除することで、佐々木のような崩壊が「誰にでも起こり得る」と観客に突きつけているのです。

このように考えると、映画版の佐々木は“他人事ではない”存在として描かれているとも言えます。

「愛美が莉華を刺す」=母性の目覚め or 罪の連鎖?

クライマックスの加害者が“男女逆転”している

『悪い夏』の最大の転換点ともいえるのが、莉華刺傷事件です。

原作では錯乱状態の佐々木が莉華を刺すのに対し、映画では愛美が莉華に包丁を振るうという形で展開されます。

この“加害者の変更”は極めて大きな意味を持っており、物語の焦点が「佐々木の崩壊」から「愛美の選択」へと移動したことを象徴しています。

原作:依存と狂気による暴走

原作では、佐々木は薬物の影響と精神の混乱によって理性を失い、莉華を突発的に刺してしまいます。

それは感情や意志ではなく、制御不能な衝動に支配された破滅の瞬間として描かれます。

この暴力は、佐々木がすでに“完全に人間性を失っている”ことの象徴であり、観る者に対しても容赦のない絶望感を与えるラストとなっています。

映画:愛美の「守る」という意志が動かした手

一方で、映画の愛美は明らかに意識的に包丁を握っています。

佐々木が莉華に殴られ、感情が爆発しかけた瞬間、愛美が代わって“行動”するのです。

ここに込められているのは、「娘を守りたい」「この空間を壊したくない」「佐々木をこれ以上壊したくない」という、愛情と恐怖が混じった複雑な母性です。

この選択には、単なる衝動ではなく、自分の生活や家族を守るために他者を傷つけるという“覚悟”が含まれています。

母性か、連鎖する暴力か

愛美の行動は、見方によっては母性の目覚めとして美しく解釈することもできます。

しかし一方で、「金本の命令」「生活保護制度の搾取」「高野との関係」といった、これまでの“被害者的体験”が積み重なった末に、彼女自身も“加害者になる道”を選ばされたとも取れます。

このように、愛美の行動には母としての愛と、暴力の再生産という二重構造が見え隠れしているのです。

誰かを守るには、誰かを傷つけるしかないのか?

この問いこそが、映画版が提示するラストの本質です。

“正しい選択”など存在しない状況で、愛美が選んだのは「家庭のかけら」を守るための行動でした。

観客は、彼女のこの行動を肯定も否定もできず、ただその重さと覚悟を見つめるしかありません。

原作が“破滅する男”を描いたのに対し、映画は“選択する女”に焦点を当てています。

この改変は物語の主軸そのものを再構築し、愛美というキャラクターを能動的な存在=主人公のもう一人のとして成立させています。その結果、『悪い夏』はより多層的で、観る者に「あなたならどうするか?」という問いを投げかける作品へと深化しています。

「古川親子の運命」=制度の冷たさ vs 希望の余白

同じ結末、違う“語り方”が投げかける問い

『悪い夏』に登場する古川佳澄とその息子・蓮は、佐々木が担当する生活保護申請の中でも、最も重要な“断られたケース”です。

申請を却下されたことで、二人の生活は破綻し、自殺未遂に至ります。

しかし、原作と映画ではこの出来事の描写方法と物語上の位置づけが大きく異なっており、それぞれが示す社会批評の角度も変わってきます。

原作:冷酷な制度が生んだ「静かな死」

原作では、古川親子の死は詳細に描かれることはなく、非常にドライに報告されるのみです。

「担当を変えた直後、餓死して発見された」という事実だけが、淡々と読者に伝えられます。

この描写はまさに、制度によって人が静かに、誰にも知られずに消えていく現実を象徴しており、強烈な無力感と怒りを残します。つまり原作は、制度の冷たさそのものに読者の怒りを集中させる設計となっているのです。

映画:佐々木の視点から描かれる衝撃と責任

一方、映画では古川親子は物語の転換点として描かれ、佐々木にとっての決定的な精神崩壊のきっかけとなります。

職場で古川親子の事件を知らされた佐々木は、その場で動揺し、声も出せなくなり、明確に「自分が殺したのでは」という責任感に押し潰されるのです。

また、映画の後半では、母親・佳澄の生還が示唆され、わずかに笑みを見せる場面も描かれています(※原作では死亡確定)。

この違いにより、映画版は単なる「悲劇」で終わらせず、生き残った人にとっての“希望の余白”を残そうとしている点が特徴です。

誰もが制度の被害者にも、加害者にもなり得る

制度の冷たさだけでなく、「そこに従う自分たちの在り方」もまた問いかけの対象になっています。

佐々木のようなケースワーカーは、マニュアル通りに動いたはずなのに、人を死なせてしまう。

それはすなわち、「正しい判断が人を殺す世界」に私たちが生きていることの証でもあります。

生と死、絶望と希望の“接点”をどう見るか

映画版は、原作が突きつけた「死」で終わらず、生き残った母子の再出発をぼんやりと描くことで、“物語の出口”を用意しました。

それでもなお、「生き延びる」ことが「救い」であるとは限らないという苦さも含んでおり、一筋縄ではいかない人間の尊厳と制度の非情さを浮き彫りにしています。

「ラストシーン」=共依存か、再生か?

すべてを失ったあと、物語はどこに着地するのか

映画『悪い夏』のラストシーンは、静かでありながら強烈な印象を残します。

混沌の夜を経て、佐々木は清掃員として働き、帰宅して「ただいま」とつぶやきます。

その背景には、ベランダに干された子どもの傘が映り込んでおり、観客は「愛美と娘・美空が一緒に暮らしているのでは」と推測することになります。

この終わり方は、明確な説明を避けつつも、“新たな日常”が始まっていることを示唆しています。

原作:完全な堕落で幕を閉じる

対照的に、原作では佐々木は完全に堕落し、生活保護の受給者側に転落した姿で物語が終わります。

しかもそのラストシーンでは、役所に来た彼がケースワーカーに軽蔑された口調で叱られるという、非常に屈辱的な描写が含まれています。

つまり原作は「壊れた人間は、壊れたまま終わる」という視点を一貫して貫いており、再生や希望を一切許さない構成となっています。

映画:共依存とも再生ともとれる“グレーな結末”

映画では“地獄”を経験した佐々木と愛美が、再び寄り添って生きる姿がほのめかされます。

それは一見再生のようにも見えますが、同時に「壊れた者同士が互いに依存しあっているだけではないか」という疑念も拭えません。

- 佐々木は社会的信用も仕事も失った。

- 愛美は人を刺し、前科がついた可能性もある。

- 二人はそれでも、子どもを育てる“家庭”を選んだかもしれない。

このように、「新しい人生」が始まったのか、それとも「終わらない連鎖」が続いているだけなのかは、明確に語られないのです。

観客に判断を委ねる余韻重視の演出

このラストの巧妙さは、解釈を観客にゆだねた構成にあります。

どちらの可能性も描かれているが、どちらも断定はされない。

これにより、観客自身が「自分ならどうするか?」「あの二人に未来はあるか?」と考えることになります。

また、ラストの「ただいま」という短い言葉が、家族への帰還、社会復帰、あるいは罪の償いなど、さまざまな意味を内包している点も非常に象徴的です。

再生は希望か、逃避か?

この作品では、「再出発」は必ずしもポジティブではありません。

むしろ、逃げ場のない者同士が支え合うしかないという、現代のセーフティネットの限界すら浮かび上がります。

それでも生きていく——。

その選択を肯定すべきか、危うさとして捉えるべきかは、観客一人ひとりの“価値観”に託されているのです。

原作が「奈落の底で幕を閉じる物語」であるのに対し、映画は「再出発の可能性をかすかに匂わせる物語」へと改変されています。ただしその再出発は、癒しや解放ではなく、依存や執着を伴う可能性もあるという点が、この物語をより深く、多層的にしているのです。

「暴力のトーンと演出」=悲劇なのか、喜劇なのか?

暴力描写に潜む“違和感”の正体とは?

映画『悪い夏』の最大の特徴の一つは、暴力の描き方が単純なリアリズムにとどまらず、どこか“異質”で滑稽にすら見える点です。

特に終盤の、愛美のアパートに登場人物が次々と押し寄せ、怒鳴り合いと取っ組み合いが連鎖する“全員集合”のカオスな空間は、まるで喜劇のような演出に感じられる場面すらあります。

しかし、その裏側にあるのは明確な悲劇的リアリティです。このギャップが、観客に強烈な印象と戸惑いを与えます。

コントのような“暴力のリズム”が示すもの

このシーンでは、殴る、逃げる、叫ぶ、また誰かが入ってくる…というテンポが極端に早く、一つひとつの暴力が深刻さより“間の面白さ”を強調しているように見える演出になっています。

たとえば:

- 金本に山田が突然襲いかかり、包丁を奪い返そうとする。

- 愛美がいきなり莉華を刺す。

- 高野が殴られて歯が折れ、慌てふためく。

- 台風によってアパートが揺れ、照明が一瞬暗転する。

このような状況が重なることで、暴力の“残酷さ”というよりも、不条理劇のような空気感が場を支配するのです。

笑っていいのか、泣くべきか――感情のズレが狙い

ここで重要なのは、「笑ってはいけない」と分かっているのに、どこか可笑しみが滲むように設計されていることです。

その違和感はまさに、城定秀夫監督の演出の意図的な仕掛けであり、「悲劇と喜劇は紙一重」というメッセージでもあります。

つまり、これはただのドタバタではなく、

「暴力が日常に紛れ込んでしまう日本社会の異常さ」

「支援制度が壊れたときに起きる地続きの地獄」

を、観客に無意識下で突きつけるための“喜劇的な仮面”なのです。

原作では“恐怖”が前面に出る

ちなみに、原作の同シーンでは暴力の描写はもっと直線的で、薬物による錯乱と支離滅裂な言動がリアルに描かれており、笑いの余地はほぼありません。

そのぶん、読後の印象は重く、明確に“悲劇としての暴力”が刻み込まれる設計になっています。

映画が喜劇的要素を入れた理由とは?

この演出意図を読み解く上でカギとなるのは、「暴力そのものを消費させない」ための距離感の調整です。

あまりにリアルで残酷な描写にすると、観客はその悲惨さから目を背けてしまう可能性があります。

「笑っていいのかわからない」ほどの演出にすることで、観客はその場から逃げずに“考え続ける”ことを強いられるのです。

その他の違い|構成・人物・演出に見る原作との差異

人物描写の違いから浮かび上がる演出意図

原作小説と映画『悪い夏』の間には、主要な展開以外にも数多くの違いが存在します。とりわけ、人物の描写・構成の焦点・演出トーンなどの点で、観客の受け取る印象やメッセージの方向性が変化しています。以下では、それぞれの違いを分かりやすく整理しながら、作品の個性を掘り下げていきます。

高野という“転落者”の描き方が真逆に

原作では、愛美を性的に搾取していた元ケースワーカー・高野は、最終的に金本の下で使い走りのように扱われ、哀れな末路を迎えます。描写は淡々としているものの、彼の転落後の静かな地獄が浮かび上がります。

一方、映画版の高野は、なんとコスプレ姿で愛美のアパートに乗り込むという突飛な行動を取り、金本との取っ組み合いに発展。その後は殴られ歯を失い、最終的に逮捕を示唆するような演出が加えられます。

転落する道化としての滑稽さと悲哀が混在する描写となっており、観客に複雑な感情を呼び起こします。

金本の背景が簡略化、視覚的な恐怖に集中

原作での金本は、「東京から地方に飛ばされたヤクザ」という明確な出自と、都市への回帰という動機が描かれます。これにより、彼の存在は社会構造の裏側と深く結びついています。

対して映画では、過去の背景は一切語られず、現在の行動と暴力性に焦点を当てた描写となっています。そのため、観客は彼を「理屈抜きで怖い存在」として受け取ることになります。

この省略により、金本は視覚的にわかりやすい“悪”として印象づけられているのです。

恋か、利用か——佐々木と愛美の始まり方

原作では、愛美が佐々木に突然抱きつく場面をきっかけに、彼は明確な恋心を抱き始めます。内面描写も含めて、感情の流れが自然かつストレートに描かれています。

一方、映画では山田の物音を誤魔化すために、愛美が咄嗟に佐々木の手を握ります。この行動は、恋なのか策略なのか曖昧に演出されており、観客に判断が委ねられる設計となっています。

その結果、映画では2人の関係性が一貫して不安定なままで進行し、互いの信頼が試され続ける構造が強調されています。

山田の死が“物語”としての重さを加える

原作では、山田の死は比較的あっさりと報告され、感情の余韻はあまり残りません。

一方映画では、金本に刺されるシーンが強調され、彼の死が自己犠牲的な意味を持つような構成となっています。

この違いは、人間ドラマとしての奥行きを強調したい映画の意図が如実に表れたポイントです。

美空という存在が“再生”の象徴になる

愛美の娘・美空は、原作でも登場しますが、映画ではより象徴的な役割を担います。

ベランダに干された傘や、ラストの「ただいま」というセリフは、彼女が“失われた家庭の再生”の象徴であることを示唆しています。

このように、映画では救いの兆しとしての子どもという存在が視覚的に描かれており、希望の余白が加えられている点が印象的です。

社会批判から“個人の選択”へ視点がシフト

原作が制度や社会への鋭い批判を中心に構成されているのに対し、映画は人と人との関係性、そして個人の選択と覚悟に軸足を移しています。

これにより、物語は「社会が悪い」で終わるのではなく、“その中でどう生きるか”という問いかけへと進化しています。

トーンの違いがラストの意味を変える

原作のラストは、佐々木が完全に堕落し、生活保護を受給する側として終わる冷徹なバッドエンドです。

全体を通して「救いのない現実」が突きつけられます。

対して映画では、混乱の末に迎える“日常”の再開(佐々木の「ただいま」)や、干された子どもの傘など、わずかながら希望の余韻が残されます。

それが再生なのか、共依存なのかは明言されず、観客の解釈に委ねられている点が重要です。

映画『悪い夏』ネタバレ総括|原作との違いで見えてくる物語の変容

- 原作では佐々木の転落原因が薬物依存、映画では精神的崩壊として描かれる

- 映画は愛美による莉華刺傷という“加害者の男女逆転”が最大の改変点

- 原作の佐々木は生活保護受給者へ堕落し、映画は再出発の兆しを匂わせる

- 古川親子は原作で餓死、映画では生存が示唆され希望が残る構成となっている

- 愛美と佐々木の関係性は原作が「恋」、映画は「策略かもしれない曖昧な接触」

- 高野の末路は原作では静かな転落、映画はコスプレ乱入で滑稽さを強調

- 金本は原作で背景が詳しく描かれるが、映画では行動による恐怖演出が中心

- 映画は群像劇を再構成し、佐々木と愛美を軸に感情的にまとめられている

- 原作は制度批判が主軸、映画は個人の選択や関係性に重きを置いている

- 映画の暴力描写はリズミカルで喜劇的、原作はリアルな恐怖として描かれる

- 終盤の混沌は映画で「全員集合」のドタバタ劇として印象的に演出されている

- 映画では美空の存在が家庭の再生や希望の象徴として視覚的に強調される

- 映画版の佐々木は清掃員として再起しており、“ただいま”が象徴的に響く

- 原作のラストは社会的信用も尊厳も失ったまま終わり、救いがない

- 映画は悲劇と喜劇の境界を演出し、観客に解釈を委ねる構造となっている