読み書きができない寿司職人が、妻に“ありがとう”を伝えるために学び直す――。

そんな実話をもとにした映画『35年目のラブレター』は、2025年の公開以来、多くの観客の心を打ち続けています。本記事では、作品の基本情報や物語のあらすじから、涙なしでは語れない結末の詳細、実在したモデル夫婦の人生とその後の活動までを丁寧に解説します。

また、ノンフィクション原作との違いや、奈良を舞台にした撮影秘話、映画ならではの名シーンの裏側にも迫ります。

「実話だからこそ響く感動とは何か」「夫婦の理想的な関係とはどうあるべきか」――そんな問いを抱きながら、『35年目のラブレター』の世界を深掘りしていきます。

『35年目のラブレター』実話から生まれた映画をネタバレ解説

チェックリスト

-

読み書きができない寿司職人・西畑保が、妻への感謝を伝えるため夜間中学で学ぶ実話ベースの映画

-

若年期と老年期を交差させる構成で、夫婦愛と学び直しの尊さを丁寧に描写

-

クライマックスは、亡き妻が残した手紙を自力で読み取る感動のシーン

-

名言や印象的な場面が多く、夫婦の絆や言葉の力が深く心に残る

-

俳優の自然な演技やアドリブ、現場の空気づくりにも高評価が集まる

-

実在の社会課題(大人の識字・夜間中学)を描き、現代にも通じる意義を提示

基本情報|映画『35年目のラブレター』

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 35年目のラブレター |

| 原作 | 『ラブレター 35年越しに届いた、いちばん大切な想い』(著:西本保) |

| 公開年 | 2025年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 121分 |

| ジャンル | ヒューマンドラマ/ラブストーリー(実話ベース) |

| 監督 | 塚本連平 |

| 主演 | 笑福亭鶴瓶、原田知世(若年期:重岡大毅、上白石萌音) |

作品の概要とジャンルについて

『35年目のラブレター』は、2024年に公開された日本映画で、読み書きができない男性が、最愛の妻に感謝の想いを伝えるために学び直す姿を描いた実話ベースの感動作です。ジャンルとしては、ヒューマンドラマとラブストーリーを融合させた内容であり、特に夫婦愛や人間の成長をテーマにした作品となっています。

監督を務めたのは塚本連平。テレビドラマやヒューマンコメディで実績のある演出家であり、繊細で温かみのある演出が本作でも光ります。

キャストと演技の特徴

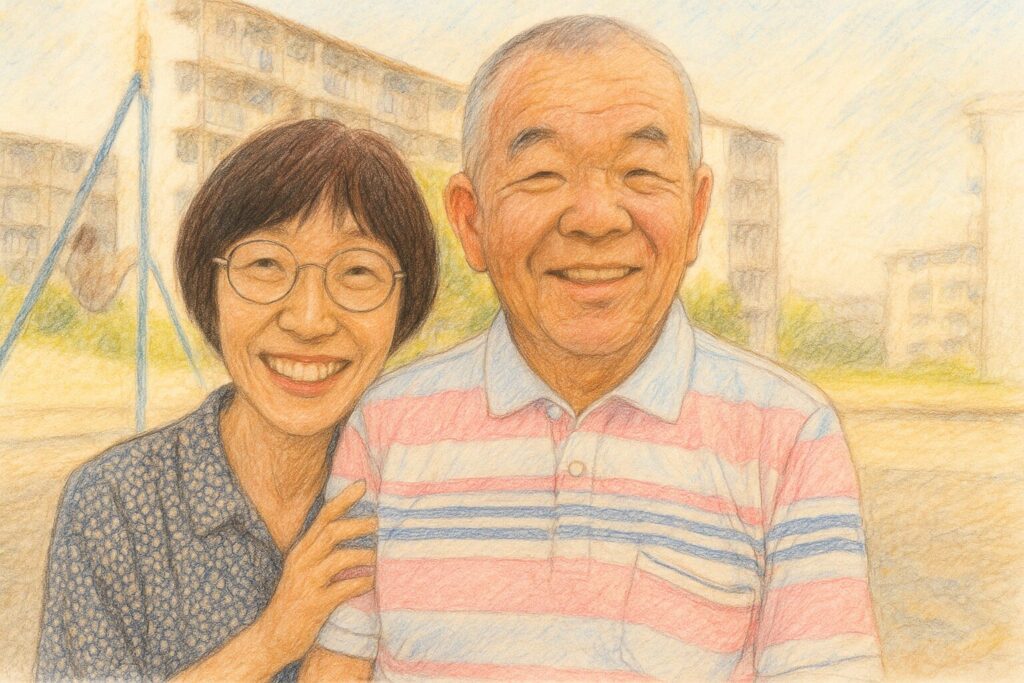

主演の笑福亭鶴瓶が演じるのは、文盲でありながら寿司職人として生きてきた西畑保(にしはた・たもつ)。彼の妻・皎子(きょうこ)役には原田知世が抜擢され、誠実で包容力のある妻を演じきりました。

また、若かりし頃の2人を演じるのは、WEST.の重岡大毅と上白石萌音。彼らの等身大の演技が、過去パートにリアリティを与えています。

さらに、夜間中学校の先生を演じるのは安田顕。人間味にあふれた教師役として、観客からも高い評価を受けました。

上映時間と製作背景

本作の上映時間は約121分。テンポよく進む構成の中で、過去と現在が交差する演出により、物語は静かに、しかし確かに感情を積み重ねていきます。

特徴的な視点と評価の傾向

本作の特徴は、「読み書きできない大人」という社会課題を軸に、「学び直し」や「夫婦間の無償の愛」を描いている点です。感動だけに頼るのではなく、登場人物の背景や時代性を丁寧に描くことで、質の高いヒューマンドラマとして仕上がっています。

一方で、配役の年齢感や展開の予想しやすさに意見が分かれる場面もあります。ですが、その誠実な作りと俳優陣の丁寧な演技が、心に静かに響く作品へと昇華させています。

あらすじ|実話ベースの心温まる物語

現在と過去が交錯するストーリー構造

物語は、寿司職人として生きてきた西畑保が、妻の皎子への深い感謝を伝えるため、定年後に夜間中学校で読み書きを学び直すという設定から始まります。

舞台は現代の奈良。物語は、老年期の保(演:鶴瓶)と皎子(演:原田知世)が暮らす日常と、若き日を描いた回想(演:重岡大毅・上白石萌音)の二軸で展開されていきます。

読み書きができないという現実と苦悩

読み書きができないという事実を隠しながら生きてきた保は、皎子に代筆を頼り、社会に適応してきました。しかし、心の奥にはずっと「自分の言葉で想いを伝えたい」という願いを秘めています。

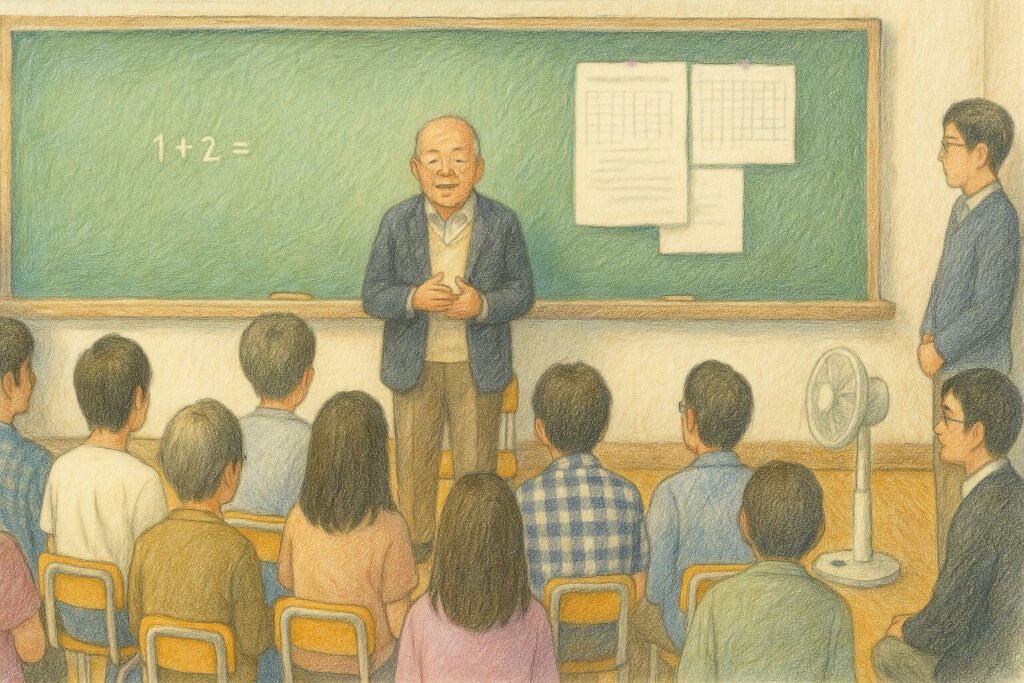

夜間中学校に通い始めた保は、思うように字が覚えられず、焦りや劣等感にさいなまれます。それでも、同級生や先生との出会いが彼を少しずつ変えていきます。

ラブレターに込められた思い

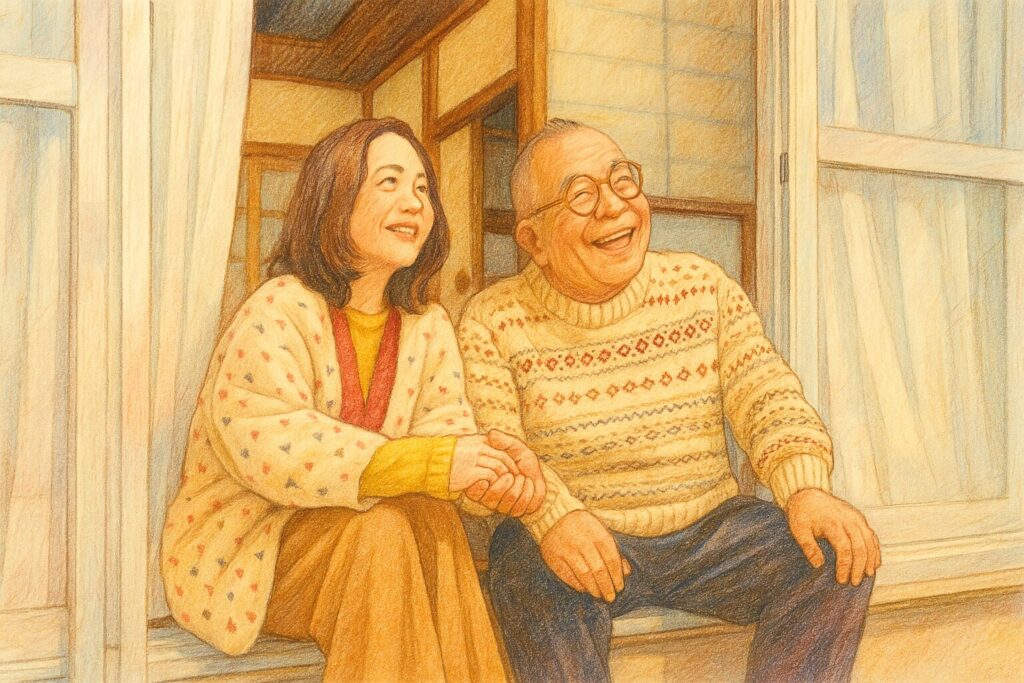

最初に完成したラブレターは、文字だらけで誤字も多く、皎子に渡すと笑われてしまいます。しかし、裏で皎子は涙を流して喜びます。この描写からも、不器用な愛情の真摯さが伝わります。

そして保は「もっと伝えたい」と決意し、2通目のラブレターに挑戦します。ところが、その手紙が完成する前に皎子が急逝。彼は想いを伝える機会を永遠に失います。

最後に訪れる「読み取る愛」

物語のクライマックスは、亡き皎子が生前にタイプで残していたラブレターを保自身が読むシーンです。ここで彼は、学んだ文字で妻の気持ちを“読み取る”という、本当の意味での「愛の受け取り方」を体験します。

この描写は、単に言葉を伝えることの尊さだけでなく、「文字を通じて人の心に触れること」の重要性を強く示しています。

このように、本作は“手紙”というアナログな手段を通じて、夫婦の愛と個人の成長を深く描き出しており、静かな感動をもたらします。

結末|涙のラブレターが導く別れ

伝えられなかった想いが遺すもの

本作の終盤、主人公・西畑保は夜間中学校で学び続け、ついに2通目のラブレターを書き上げます。そこには、長年連れ添った妻・皎子(きょうこ)への感謝と深い愛情が込められていました。

しかし、その手紙は渡されることなく終わります。皎子は保の想いを知らないまま急逝してしまうのです。この不完全なままの別れこそが、物語の核心と言えるでしょう。

なぜ「未完のラブレター」が胸を打つのか

観客が強く心を動かされるのは、手紙が渡されなかったという「喪失」そのものではありません。むしろ、保が書き続けようとした意志と、亡き妻への届かなかった愛が逆説的に“伝わる”構造に、深い感動があります。

また、皎子は生前に自らの気持ちをタイプライターで「返事」として残していました。保は卒業間近、ついにその手紙を自分で読めるようになります。読み書きができなかった男が、学びを経て妻の言葉を「受け取れるようになった」瞬間なのです。

静かで優しい結末が示すもの

このラストシーンにおいて、物語は派手な感動演出に頼らず、あくまで文字の力と心の成長にフォーカスを当てています。

読み書きができないという設定は、ただの障害ではありません。人生の中で蓄積された「言葉にできなかった感情」と「伝えたかった気持ち」が、ようやく形になる。その尊さが、この結末を静かに際立たせています。

名シーンと名言|記憶に残る感動の瞬間

読めた瞬間の「俺は読めた‼︎」

作品を象徴する名シーンのひとつが、保が卒業間際に皎子からの手紙を自分で読めた瞬間です。そのとき、彼は声を震わせながらこう叫びます。

「俺は読めた‼︎」

この一言は、ただの感情表現ではありません。文字を「覚えた」こと以上に、愛する人の“想い”を受け取れた喜びと確信が込められています。読み書きができなかった彼にとって、この瞬間は人生の達成であり、皎子との真の対話が叶った瞬間でもあるのです。

「好きなところを3つ言える人は幸せ」

もうひとつ印象的な言葉が、「相手の好きなところを3つ見つけられたら幸せ」というセリフです。これは、皎子が語る言葉であり、夫婦が日々をどう過ごしてきたかを示す、何気ないけれど深い名言です。

この言葉は、相手の欠点ではなく、日常の中の「好き」を見つけようとする姿勢を象徴しています。夫婦関係だけでなく、人との関わり全般に応用できる、普遍的なメッセージとも言えるでしょう。

回覧板の署名でバレる秘密

過去パートでは、保が読み書きできないことを皎子に隠していたのが、回覧板の署名を通じてバレるという場面があります。

この描写は、観客にとって意外性があると同時に、保の「恥ずかしさ」と「必死さ」をリアルに伝えています。演じた重岡大毅の表情が痛々しいほど真に迫っており、言葉にできない葛藤が映し出されています。

夜間中学での交流が育てた心

夜間中学校のシーンは、ただの「学習の場」としてではなく、人生をやり直す場所として描かれています。先生や仲間たちとの交流は、保の孤独を癒し、自分自身を肯定する第一歩になります。

安田顕が演じる谷山先生の、「生徒と同じ目線に立つ教師像」も好評で、上から教えるのではなく、共に学ぶという姿勢がじんわりと伝わります。

このように、映画『35年目のラブレター』には、静かに心を揺さぶる名シーンと名言が数多く散りばめられています。それぞれの瞬間に込められた“言葉にならない愛”が、観る者の記憶に深く残るのです。

評判と感想|観客が感じたこと

幅広い世代が「泣けた」と共感

映画『35年目のラブレター』は、SNSやレビューサイトで「涙が止まらなかった」「家族と観て心が温かくなった」といった感想が多く寄せられています。特に印象的なのは、親世代や高齢者だけでなく、20~30代の若い世代からも強い共感の声が上がっている点です。

観客の多くは、読み書きができないというハンディキャップを持ちながらも、学び直しに挑戦し、大切な人への思いを文字に託すという姿に、「自分も何か始めたくなった」といった前向きな感想を述べています。

「癒された」「あたたかい気持ちになった」声も多数

本作の大きな魅力のひとつは、夫婦の互いを思いやる姿にあります。妻・皎子の献身的な愛情、そして夫・保の不器用ながらも誠実な想いが、日常の尊さを改めて思い出させてくれると好評です。

中には「介護や夫婦の会話に悩んでいたが、この映画を観て素直に感謝を伝えたくなった」という声もあり、人間関係の見直しにつながるヒントを感じ取った人も多いようです。

俳優陣への評価も高く、演技が感情を支えた

キャストの演技力に関する感想も多く見受けられます。特に、若き日の保を演じた重岡大毅と、皎子役の上白石萌音の等身大の演技は、「ぎこちない恋の始まりがリアルでよかった」と評価されています。

また、現代パートで保を演じた笑福亭鶴瓶については、「関西弁が少し気になった」という声もあるものの、「言葉にならない感情をにじませる演技が見事だった」と感動を伝える感想が圧倒的多数です。

一部では「泣かせに来ている」と冷静な指摘も

一方で、「感動させようという演出が強すぎた」との指摘もあります。特に2通目のラブレターを読む前に妻が亡くなる展開には、「もう少し違う着地でもよかったのでは」という感想が一部で見られました。

こうした指摘に対しても、「だからこそ伝えられるうちに伝える大切さが残った」という意見が多く、物語の構造が意図的に"喪失と伝達"の対比を描いていることを評価する声も目立ちます。

参考:

35年目のラブレターのレビュー・感想・評価 - 映画.com

35年目のラブレター - 映画情報・レビュー・評価・あらすじ | Filmarks映画

撮影秘話|ロケ地と現場エピソード

実在の場所にこだわったロケ地選定

本作のロケ地は、奈良県をモデルにしつつも実際の撮影は別の地域で行われています。SNSなどでは、「見たことのない場所だった」「奈良のはずなのに違和感がある」という地元視聴者の声も確認されました。

特に、劇中のベンチや住宅街、市場などのシーンについては、「あのベンチは毎週のように行っている場所」と語る観客もおり、実在する地域と映画の中の風景がリンクしたことによって、より深いリアリティを感じた人もいました。

夜間中学のシーンは入念な準備と配慮がされた

夜間中学校の教室シーンは、非常に象徴的な場所として丁寧に描かれています。監督の塚本連平氏は、「あくまで生徒が主役」であることを重視し、教室の雰囲気づくりに細心の注意を払ったと語っています。

教師役の安田顕さんは、実際の夜間学校の現場を見学し、生徒との対話に重点を置く“寄り添う教師像”を徹底して演じたとのことです。

重岡大毅と鶴瓶のアドリブが作品に温かさを加えた

出演者の中でも、重岡大毅さんと笑福亭鶴瓶さんのセリフの一部にはアドリブが使われていることが明かされています。特に、日常会話の中に混じる関西弁のやりとりや、たこ焼きをめぐる夫婦のシーンなどは、自然な空気感を生む工夫として現場で調整されたものだとされています。

また、ラブレターに登場する印象的な言葉についても、「俳優自身が考えたフレーズが採用された」との証言もあり、よりリアリティある台詞が生まれた背景がうかがえます。

撮影現場では「夫婦の空気感」を大切に

特に現代パートの撮影では、鶴瓶さんと原田知世さんが「自然体の夫婦」として振る舞うように意識していたとされ、長年連れ添った空気感を表現するために、日常的な会話や動作を何度もリハーサルしたそうです。

撮影後には「本当に夫婦に見えた」とスタッフからも絶賛の声が上がるほど、完成度の高い演出と演技の融合が感じられる現場だったことがうかがえます。

このように、映画『35年目のラブレター』は、観客のリアルな感情と、丁寧な撮影現場の空気が融合して生まれた作品です。心に残るのは、俳優の演技力だけでなく、見えない部分に注がれた“愛”そのものなのです。

『35年目のラブレター』感動的な実話部分をネタバレで深堀り

チェックリスト

-

映画『35年目のラブレター』は、読み書きができなかった寿司職人・西畑保さんと妻・皎子さんの実話に基づいている

-

実話では手紙を書いたのは妻で、夫が学び直してその手紙を自力で読めるようになったという感動の逸話がある

-

映画では夫視点に構成を変更し、2通目のラブレターなどフィクションを加えてドラマ性を強調している

-

西畑保さんは講演や書籍などを通じて「学び直し」や「感謝を言葉にすること」の意義を伝えてきた

-

夫婦は互いに支え合い、言葉にできない愛をラブレターで交わした関係として描かれている

-

本作は大人の識字問題や夜間中学の現実を映し出し、「学ぶ権利と人生の再出発」を社会に問いかけている

実話|モデル夫婦・西畑さんの人生

読み書きができなかった寿司職人の軌跡

映画『35年目のラブレター』は、奈良県在住の西畑保さんとその妻・皎子(きょうこ)さんの実話をベースにしています。西畑保さんは幼少期に家庭の事情から学校へ通えず、文字の読み書きができないまま大人になった寿司職人でした。

働きづめの日々のなか、彼を支え続けたのが妻・皎子さんです。日常の手続きや手紙の代筆なども皎子さんが担っており、ふたりはまさに「言葉にならない愛情」で結ばれた夫婦だったといえるでしょう。

実際に手紙を書いたのは妻の皎子さん

注目すべきなのは、「35年目のラブレター」を実際に書いたのが保さんではなく、皎子さんのほうだったという事実です。夫が夜間中学で学び直していた時期、皎子さんはタイプライターで感謝の手紙を用意していました。

この手紙は、保さんが卒業を迎える頃に見つかり、ようやく自身の力で読めるようになったことで文字の持つ力、愛の深さが伝わったという実話がベースになっています。

映画との違い:主人公の視点を逆転

映画版では、主に保さんの視点から物語が展開され、「感謝の気持ちを伝えたい夫が学び直す物語」として構成されています。これは観客にとって共感しやすく、ストーリーをドラマティックに展開する上での演出上の工夫といえるでしょう。

また、映画では保さんが2通目のラブレターを自分で書いたことになっていますが、現実には、保さんが書く前に皎子さんが亡くなったという順番になっており、実際の夫婦の物語はより静かで慎ましい人生の軌跡でした。

実話が投げかける「識字」と「感謝」の意義

このエピソードは単なる感動話に留まらず、現代の日本においても約150万人が文字の読み書きに困難を抱えているという現実を突きつけます。そして、それを支える家族の存在や、学び直しへの挑戦がどれだけ尊いことなのかを静かに語りかけてくれます。

原作との違い|小説との描写比較

原作はノンフィクション書籍『ラブレター』

映画『35年目のラブレター』の原作は、佐藤久夫氏によるノンフィクション書籍『ラブレター 35年目のありがとう』です。この作品は、西畑保さんと皎子さん夫妻の手紙を中心に、夜間中学での学び直しや夫婦の歩みを記録した実録ベースの一冊です。

原作では実際の手紙の全文や、当時の教育・生活環境の描写が丁寧になされており、ドキュメントとしての重みが特徴です。

映画では「若き日の恋」を大胆に脚色

原作には描かれていない要素として、映画では若かりし頃の2人の恋愛や葛藤をフィクションとして大きく膨らませています。これは観客の感情移入を促し、保と皎子がいかにして心を通わせたのかを丁寧に描くことで、単なる再現ドラマではないドラマ性ある作品世界に仕上げるための演出です。

また、回覧板で文字が書けずに秘密がバレるといったエピソードや、たこ焼きのシーンなどは、映画オリジナルの演出であり、キャラクターの個性を引き出すために加えられたものです。

原作にない“2通目のラブレター”という設定

映画では、「1通目では伝えきれなかった想いを綴った2通目のラブレター」が描かれますが、これは脚色された物語上のモチーフです。

実際には、妻・皎子さんが一方的に手紙を残したのみであり、保さんが“書いたけれど渡せなかった手紙”という展開は、映画の中で創作された感情のクライマックスを演出するための工夫です。

実話のリアルさ × 映画のドラマ性

このように、映画と原作には明確な違いが存在しますが、いずれも「文字が持つ力」や「想いを伝える尊さ」という主題を共通して描いています。

原作は事実の重みと静かな余韻を伝え、映画はフィクションならではの構成力で観客の心を揺さぶる作品に仕上がっています。どちらも別の形で、「ありがとうを届けること」の尊さを伝えてくれるのです。

西畑保さんのその後の活動と伝えたい思い

講演活動を通して伝えた「学び直し」の価値

西畑保さんは、夜間中学を卒業した後も多くの人々の前で講演を行い、自らの経験を語ってきました。特に「文字が読めるようになったことで、人生の景色が変わった」と繰り返し述べており、学び直しがもたらす変化と喜びを力強く伝えています。

これらの講演では、子ども時代に学校へ通えなかった事情、読み書きができなかったことへの劣等感、そして妻・皎子さんへの感謝が繰り返し語られました。

メディア出演で広がった「大人の学び」への理解

テレビや新聞でも取り上げられた保さんのエピソードは、大人になってから学ぶことへの偏見や無理解を和らげる契機となりました。

特に注目されたのは、夜間中学の存在やその意義。彼の体験を通じて、「読み書きができないまま大人になる人もいる」という現実が広く知られるようになり、夜間中学の存続や新設を支持する世論にも影響を与えました。

書籍出版に込めた「ありがとう」のメッセージ

保さん夫妻の人生をもとにしたノンフィクション書籍『ラブレター 35年目のありがとう』は、彼の思いをさらに多くの読者へ届けました。

この書籍には、実際のラブレターの内容だけでなく、学ぶことの大切さや妻への感謝の気持ちが込められており、「ありがとう」を届けることの大切さを再認識させる内容となっています。

「言葉にすることの意味」を伝え続けた人生

西畑保さんは生涯を通して、「学び続けること」「感謝を言葉にすること」の大切さを伝え続けました。学び直しを通じて得たのは、知識や資格ではなく、人の気持ちを理解する力と、それを表現できる手段だったのです。

その姿勢は、教育機会を逃した多くの人々に希望を与え、「いつからでも人生は変えられる」と語る生きた証となっています。

夫婦愛|互いを思いやる関係性

皎子の献身に表れた「無言の優しさ」

皎子(きょうこ)は、読み書きのできない夫・保を責めることなく、日常の中でそっと支える役割を果たしていました。保が言葉を紡げない分、皎子は生活の手続きや社会とのやり取りを引き受け、家庭を陰で支えることで、夫婦としてのバランスを築いていたのです。

例えば、回覧板に名前を書けない保のためにさりげなく代筆する姿勢や、読み書きできないことを人に知られないよう配慮する態度からは、相手のプライドを守る深い配慮がにじみ出ています。

保の努力が語る「遅れてきた愛の証明」

一方で、保は皎子に支えられながらも、いつかは自分で「ありがとう」を伝えたいと願っていました。定年後、夜間中学へ通い始めたのは、妻への感謝を自分の言葉で届けるためです。

慣れない学びに苦しみながらも、保は手紙を書き続け、語彙を増やし、想いを綴る手段を身に付けていきます。これは、単なる自己実現ではなく、皎子への恩返しでもあったのです。

「言葉にできない愛」の往復

この夫婦が交わしたラブレターは、形式的には一方通行だったかもしれません。しかし、その中にはお互いを思いやる気持ちの応酬が確かに存在していました。

皎子が生前にタイプライターで書いた手紙も、保が亡き妻からの想いを受け取れるよう学び続けた姿も、どちらも「相手のために」動いた行為だったといえます。

理想の夫婦関係が問いかけること

この作品を観た観客からは、「こんなふうにお互いを思いやれる夫婦になりたい」という声が多く寄せられました。そこには、支配でも依存でもない、対等で優しい関係の理想像が映し出されています。

夫婦愛とは、言葉の多さでもなければ、豪華な生活でもありません。たとえ言葉が足りなくても、想いが真っすぐであれば届く。そんな信念を、この2人は体現していたのです。

社会的背景|大人の識字問題とは

日本にも存在する“大人の文盲”という現実

日本において、読み書きができない大人はほとんど存在しないと思われがちです。しかし、文部科学省や各自治体の調査によれば、約150万人もの人々が読み書きに困難を抱えて生活しているという現実があります。

その背景には、戦中・戦後の混乱期に義務教育を十分に受けられなかった世代の存在、家庭の事情や貧困、虐待などにより教育機会が断たれた経験、また学習障害などが複合的に絡んでいます。

夜間中学の存在意義と課題

映画『35年目のラブレター』では、定年後に夜間中学へ通い始める主人公の姿が描かれています。これはフィクションではなく、実際に夜間中学が大人の学び直しの場として存在していることを伝える重要な描写です。

夜間中学は主に、戦後の学齢期に教育を受けられなかった人々のために設置されました。現在では、日本語を学ぶ外国籍の方や、不登校経験者、大人になってから学び直したい人にも開かれています。

一方で、全国的に夜間中学の数は限られており、地域によっては通える場所がないなどの課題も残されています。

映画が突きつける「学ぶ自由」と「伝える権利」

映画で描かれる西畑保のように、「伝えたい気持ちがあるのに言葉にできない」「ありがとうの一言を手紙で伝えたい」と感じる人は、決して少なくありません。学ぶことが“誰かを思う力”に変わるというテーマは、この映画の最も普遍的なメッセージのひとつです。

夜間中学の教師・谷山先生が「学ぶことに年齢制限はない」と語る場面は、現実社会に対して「大人にも学ぶ場を」「人生をやり直す機会を」と訴える、非常に強い社会的メッセージとなっています。

こんな人におすすめしたい作品

自分の人生を振り返りたいすべての人に

『35年目のラブレター』は、派手な演出こそありませんが、静かに心を打つ“人生の物語”です。そのため、「最近、家族との関係を見直したい」「人生に立ち止まっている」と感じている方には特におすすめです。

夫婦関係を見つめ直したい人へ

映画の中心にあるのは、読み書きができない夫と、それを責めることなく寄り添い続けた妻の物語です。感謝を言葉にできずに過ぎていった年月と、それを取り戻そうとする努力は、夫婦関係を持つ多くの人に響くはずです。

日々の忙しさやすれ違いの中で、「ありがとう」「大切だよ」と伝えそびれている方にとっては、自分のパートナーに向き合うきっかけになるでしょう。

家族・親子・世代間のつながりを大切にしたい人へ

保と皎子の関係は、夫婦だけにとどまりません。娘との関係、夜間学級の仲間たちとの交流など、他者との関係性全般に対する優しさと尊重が作品全体に通底しています。

そのため、「親子で一緒に観る映画を探している」「思春期の子に家族の大切さを伝えたい」といったケースにも向いています。

温かい涙で心を浄化したいときにも

大きな出来事がなくても、ただ心が疲れてしまったときにこの映画を見ると、穏やかな癒しと浄化を与えてくれます。「泣ける映画」という言葉だけでは片づけられない、余韻の深さがそこにはあります。

映画を見終えたあと、大切な誰かに「ありがとう」と言いたくなる――そんな感情を呼び起こしてくれる作品です。心に静かに寄り添ってくれる映画を探している方には、ぜひおすすめしたい一本です。

35年目のラブレターの実話をもとにネタバレ解説

- 実在の夫婦・西畑保さんと皎子さんの実話をもとに制作された

- 主人公は読み書きができない寿司職人として描かれている

- 妻に感謝を伝えるために定年後に夜間中学に通うという設定

- 現実ではラブレターを書いたのは妻・皎子さんの方だった

- 映画では夫・保の視点から再構成されたフィクション要素あり

- 2通目のラブレターの設定は映画オリジナルの演出

- 結末では保が亡き妻の手紙を読み上げる感動的なラストが描かれる

- 学び直しの過程が、夫婦愛と個人の成長を象徴的に表現している

- 「俺は読めた‼︎」という台詞が物語の象徴的名言として印象深い

- 社会課題としての「大人の識字問題」にスポットを当てている

- 夜間中学の存在や意義を丁寧に描写している点が特徴的

- 原作はノンフィクションであり、実際のラブレターの記録が収録されている

- 保さんは卒業後、講演活動を通じて学び直しの意義を広めた

- 鶴瓶・原田知世・重岡大毅・上白石萌音らによる多世代キャストが好評

- 撮影ではアドリブや自然な空気感を重視した演出が行われた