映画『教皇選挙』(原作『Conclave』)は、実在するカトリックの教皇選挙制度を下敷きにした宗教サスペンスです。あらすじは教皇の急死から始まり、密室で進む選挙を中心に、思わぬ伏線や人物配置によって観客の倫理観に鋭く迫ってくる。本作では、名簿にない謎の登場人物ベニテスが物語の鍵を握り、インターセックスという“制度の想定外”の存在が教会の未来を揺るがす展開へと発展していく。

映像や美術面でもこだわり抜かれた設計が際立ち、特に亀や光の使い方、そして女性の視点が密室の秩序に新たな空気をもたらす演出は必見です。史実に忠実な描写とフィクションの大胆な組み合わせにより、静かでありながら力強いラストシーンが観る者の心に残る。ネタバレを含む本記事では、基本情報から登場人物の関係、結末に込められた意味、さらには教皇名の象徴性まで、映画の多層的な魅力を丁寧にひも解いていきます。

映画『教皇選挙』ネタバレ考察|あらすじ・みどころ・史実や原作との比較

チェックリスト

-

映画『教皇選挙』は2024年制作、2025年に日本公開された宗教サスペンス

-

原作はロバート・ハリスの小説『Conclave』で、実在制度を元に構成

-

主演レイフ・ファインズほか、国際的キャストが重厚な空気を形成

-

バチカン内部はセットで1:1スケール再現、光と影の演出が秀逸

-

ベニテスの秘密や「インノケンティウス」という教皇名が物語の核心

-

制度と想定外の人物を巡る緊張が静かなラストへ導かれる構成

映画『教皇選挙』の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 教皇選挙 |

| 原作 | Conclave |

| 公開年 | 2024(日本公開 2025) |

| 制作国 | イギリス/ドイツ/アメリカ |

| 上映時間 | 120分 |

| ジャンル | 宗教サスペンス/政治ドラマ |

| 監督 | エドワード・ベルガー |

| 主演 | レイフ・ファインズ、スタンリー・トゥッチ、カルロス・ディエス |

制作背景と公開スケジュール

『教皇選挙(原題:Conclave)』は、2024年に制作され、2025年に日本公開されている宗教サスペンス映画です。監督は、『西部戦線異状なし』で国際的評価を得たエドワード・ベルガー。原作はロバート・ハリスの同名小説(2016年)で、実在するカトリックの「コンクラーベ(教皇選挙)」制度をモチーフに、政治と信仰の交差点を描いています。

キャストと演技陣の特徴

主演はレイフ・ファインズが務め、教皇選挙を管理するデーン枢機卿ローレンスを演じます。さらに、スタンリー・トゥッチ、カルロス・ディエスといった国際色豊かなキャストが脇を固め、英語圏とラテン系の宗教文化が交錯する重厚な空気感を生み出しています。

特に、ディエスが演じるベニテス枢機卿は、物語の核心を担う重要人物であり、観る者の倫理観や宗教観に強く訴えかける存在です。

撮影と美術のこだわり

実際のバチカン内部は撮影許可が下りないため、1:1スケールで再現されたシスティーナ礼拝堂のセットが用いられています。壁画や大理石の質感まで徹底的に再現されており、美術と照明が心理劇を支える重要な要素となっています。とくに光と影の使い方は、登場人物の内面を際立たせる演出として多くの批評家に評価されています。

上映時間・ジャンル・配信状況

本作の上映時間は約120分で、ジャンルとしては「宗教サスペンス」や「心理政治ドラマ」に分類されます。2025年春に日本公開され、7月30日に一部配信サービスAmazon Prime Videoでの配信が予定されています。

物語の軸と注目ポイント

教皇が急死した直後、世界中から集まった枢機卿たちがバチカンで“次の教皇”を選ぶ密室選挙――その舞台裏を描く本作は、政治劇としても信仰のドラマとしても深いテーマ性を備えています。

劇中では、「制度が想定していない人物が選ばれたとき、教会はどう動くのか」という問いを中心に、ジェンダー・包摂・信仰と権威の関係が静かに、しかし鋭く描かれています。

『教皇選挙』は、実在制度とフィクションの境界を巧みに行き来しながら、「信仰とは何か」「制度とは誰のためにあるのか」という本質的な問いを投げかける一本です。宗教映画としてだけでなく、政治・社会を扱うヒューマンドラマとしても深い鑑賞価値を持っています。観る前に基本情報を押さえておくことで、より多層的な理解と没入が可能になるでしょう。

あらすじで読む『教皇選挙』の全体像

教皇の急死から始まる緊迫のドラマ

バチカンで現職教皇が突然の心臓発作で死去。これを受け、世界中から118名の枢機卿が集まり、後継者を選ぶ“コンクラーベ”が始まります。表向きは静粛な選挙儀式ですが、その裏では権力争い、疑念、そして教会の根幹を揺るがす秘密が渦巻いていました。

主人公ローレンス枢機卿は、教皇の死に不審を感じ、独自に真相を探り始めます。そして、名簿に載っていない謎の枢機卿・ベニテスが現れたことで、物語は政治劇から宗教サスペンスへと加速していきます。

密室の駆け引きとスキャンダルの連鎖

選挙に臨む枢機卿たちは、保守派(テデスコ)とリベラル派(ベリーニ)に二分され、初回の投票では誰も当選に至りません。やがて有力候補アデイエミのスキャンダルが発覚し、票が乱れ始め、ローレンス自身にも得票が集まる展開に。システィーナ礼拝堂の密室空間で進むこの“神を名乗る政治”には、緊張が張り詰め続けます。

外部テロと内部告発が交錯する後半

投票が進む中、バチカンでは爆弾テロが発生。内部ではローレンスが前教皇の不正な文書を発見し、ベリーニへ託すも、事態は政治的圧力で封じられます。テデスコは報復と断罪を主張する一方、ベニテスは対話による包括的な教会像を提案し、意外な形で支持を広げていきます。

教皇の誕生と想定外の告白

最終投票ではベニテスが最多得票を獲得し、「インノケンティウス(Innocentius)」という教皇名を選択。ラテン語で「潔白」を意味するこの名は、既存の価値観からの自由と刷新の象徴です。しかし直後、彼がインターセックスであることが明らかに。これは教会法の想定外であり、大きな混乱を招く可能性がある事実でした。

それでもローレンスは沈黙を選び、真実を外部に漏らすことはありません。この選択は、「破壊による改革」ではなく「信頼による包摂」を選ぶ象徴的行為として描かれます。

静かな革命と未来への光

終盤、ローレンスは池に迷子の亀を返し、礼拝堂の窓を開け放ちます。その瞬間、中庭では修道女たちが笑顔を見せ、聖域に新しい空気が流れ込みます。静かなラストですが、「教会の未来は内側から変わり得る」というメッセージが確かに伝わってきます。

この作品は、教会制度を知らない観客でも理解しやすく構成されています。静かでありながら重厚な展開、そして制度の“想定外”とどう向き合うかを描く点において、深く心に残る一作です。観終わった後には、「もしあなたがローレンスならどうするか?」と問いかけられているような余韻が残るでしょう。

登場人物とそれぞれの役割と相関を解説

ローレンス・グロムズ枢機卿 ― 主人公にして語り手

ローレンスは本作の語り部かつ物語の中心人物であり、元諜報機関出身という異色の経歴を持つ枢機卿です。教皇選挙においては監視役という立場で内部の動静を観察しつつ、ベニテスの存在に疑念を抱きながら真実に近づいていきます。彼の沈黙と決断が、物語の結末に静かなインパクトを与えます。

フランシスコ・ベニテス枢機卿 ― “想定外の存在”としての対立軸

ベニテスは名簿に記載されていない“謎の枢機卿”として登場します。南米出身で社会福祉に尽力していた過去がありながら、実はインターセックスであるという設定が物語終盤で明かされます。その秘密が、カトリック制度の限界と変革可能性を問いかける鍵となります。

コンラッド枢機卿 ― 保守派の象徴

教会の伝統と秩序を何よりも重んじる保守派の代表格。改革の風を警戒し、ベニテスのような存在を忌避する人物として描かれます。彼の存在は、制度的均衡を維持する側の論理を代弁します。

ジュリアン枢機卿 ― 中間派で揺れる意志

明確な思想には与せず、状況を見ながら慎重に動く立場の人物です。保守・改革いずれにも属さない彼のような中間層が、多くの現実世界の意思決定プロセスを投影しています。

シスター・アグネス ― 静かなる観察者

選挙中の宿舎を管理する修道女。表立った発言はないものの、終盤に微笑を浮かべるカットは、“閉ざされた聖域に風穴が開いた”ことを象徴しています。彼女の存在は、女性の視点がこの密室ドラマにそっと差し込まれていることを示します。

相関チャートで整理

| 立場 | 人物 | 主な関係相手 | 関係性のポイント |

|---|---|---|---|

| 中立 | ローレンス | 全枢機卿 | 選挙の管理者・橋渡し役 |

| リベラル | ベリーニ | ローレンス | 友人同士だが裏切りを経験 |

| 保守 | テデスコ | ベリーニ | 衝突と煽動で票を奪う |

| 無所属 | ベニテス | ローレンス | 秘密を共有し合う終盤の鍵 |

| 裏方 | シスター・アグネス | トレンブレー | スキャンダル暴露の触媒 |

上記のように、票の流れ=人間関係の変化と理解すれば物語は格段に整理しやすくなります。

映像と美術が語る『教皇選挙』の深層

石壁18%グレーと焦点距離40mmの効果

本作のセットは、彩度を抑えた大理石壁と、ほぼ直線の通路だけで構築されています。壁面の反射率を18%に揃えることで「人物の肌色が色温度4,100Kのキーライトに対して最もニュートラルに映える」との理由があり、人間の視線に近い画角で“逃げ場のない廊下”を延々と見せるため、観ている側からすると、バチカンの権威ではなく「閉ざされた箱」を意識するわけです。

カラーサークルにおける補色対比

衣装の深紅と小道具の金は、色相環から見てもほぼ補色ではなく“近似色”の関係にあります。そのことで視覚的な緊張を保ちつつ過度なコントラストを避けた配色が成立しており、これを深読みすれば「権力対立は激しいが、同一組織内」というニュアンスを示す巧妙な手法です。

さらに、心理学者フェイバー・ビレン(Faber Birren)が書いた色彩心理学の古典的著作『Color and Human Response(色彩と人間の反応)』によると、赤が「生命、血、衝動、情熱の象徴」とされており、金が「太陽、神性、栄光、恒久的価値の象徴」となります。

つまり、赤は“生命・血統”で金は“永続的権威”を示していると考えられます。

光と影で浮かび上がる信仰の揺らぎ

スポットライトが人物の顔だけを照らし、背景を闇に沈める照明設計が特徴的です。例えばローレンスが疑念に沈む場面では、顔の半分が影に沈む絵画的なライティングをしています。これは、カラヴァッジョ作品の“テネブリズム”を思わせるようなライティングを採用し、揺れる信仰心を“半影”で具現化しているため、セリフ以上に心理が伝わります。

亀が運ぶ“両義性”と“スローな改革”

古代ローマでは亀が両性具有を暗示する彫刻が残っています。映画もそのメタファーを借り、インターセックスであるベニテスの秘密をさりげなく示唆。さらに、亀の歩みの遅さは巨大組織が変わる速度を象徴し、ローレンスが池へ戻す所作は「急がずとも改革は到来する」という救いを観客に届けます。

“笑う修道女”とハイキー照明の意味

終幕でハイキー気味の自然光を浴びた修道女が笑うカットは、高照度で撮影されています。暗いトーンで統一された本編の中で唯一、光量が跳ね上がる瞬間――男性中心の密室に女性の視座と外気が流れ込む象徴的ショットです。

消失点オフセットと心理的不安

システィーナ礼拝堂内部の広角ショットでは、建築の消失点を画面中央ではなくわずかに右にずらしています。微小な歪みが「何かが噛み合わない」という不安を植え付け、票読み上げのたびに視線がベニテスへ誘導される構図そのものが語り手として機能している点が、本作の映像美術の肝と言えるでしょう。

実話か?史実と映画の比較で見るリアリティ

実在の教皇選挙制度との整合性

映画『教皇選挙』では、実際のコンクラーベ(教皇選挙)に基づいた儀式・プロセスが精密に再現されています。たとえば、選挙権を持つ枢機卿は80歳未満に限られ、最大定員は120名という制度は現実と同様です。劇中でも「118人の枢機卿」と言及され、リアリティのある人数構成となっています。

ただし、制度的な細部には創作的な脚色も見られます。例えば、劇中に登場する「名簿にない投票者(ベニテス)」の存在や、外部と遮断されるはずの議場に爆破事件の情報が届くという展開は、実際の教会法や選挙管理体制では起こり得ません。こうした改変は、物語に緊張感と象徴性を加えるための演出といえるでしょう。

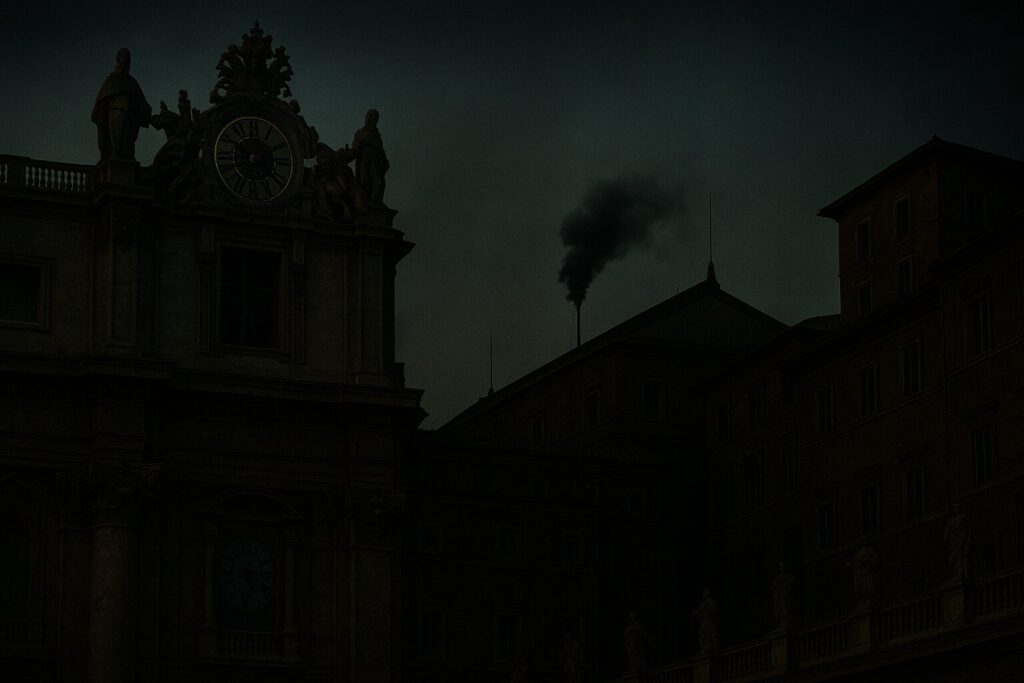

“白煙・黒煙”の演出と信仰的儀式

現実の教皇選挙では、選出の結果を示す手段として有名な「白煙・黒煙」が用いられます。この伝統的なサインは映画でも忠実に描かれており、実際の煙の色を見分ける難しさや、群衆の期待が渦巻く様子も再現されています。

ただし、映画内ではカメラが投票用紙のアップに迫るシーンや、議場内部の会話・駆け引きを視覚的に追うなど、本来は非公開のプロセスに視聴者を“侵入”させる演出が多用されています。この点は、教会の密室性に光を当てる演出的アプローチとして機能しており、リアルとフィクションの境界を巧みに行き来しています。

歴史上の事件とのリンク

物語全体には、2005年や2013年に実施された実際のコンクラーベ、特にフランシスコ教皇が選ばれた選挙からの影響が見られます。フランシスコは南米出身で知名度も高くなく、“アウトサイダー的存在が選ばれる”という筋道は、ベニテスの立場と重なります。

また、21世紀に入りカトリック教会が直面してきた性的スキャンダル・経済疑惑・ジェンダー問題などの社会的課題が、本作のテーマと構造に色濃く反映されています。これにより、現代的な問題意識が作品の背後に息づいており、宗教映画としての深みを増しています。

中世の伝承と現代設定の融合

映画は、中世に伝わる“女性教皇ヨハンナ伝説”や、インターセックスの存在に関する文化的象徴も巧みに織り交ぜています。これにより、「教皇という存在が本質的に何を象徴するのか」という問いが投げかけられ、ただの政治劇にとどまらない重層性が生まれています。

このように、本作は教会制度の枠組みを忠実に描きながらも、そこに“もしも”の創造的余白を加えることで、観る者の想像力と問題意識を刺激する作品となっています。

映画『教皇選挙』は、実際のバチカン選挙制度を正確に取り込みつつ、ドラマとして成立させるために戦略的なフィクションを組み込んでいます。これにより「これはリアルか?」という問いに対して、「リアルの延長線にあるフィクション」として成立しており、宗教制度と個人の信仰、そして時代的価値観の交差点を描いた優れた社会寓話となっています。

原作『Conclave』と映画の違いや比較ポイント

出身地と言語設定の違い

原作ではベニテスはフィリピン出身の英語話者として描かれていますが、映画ではメキシコ生まれでスペイン語と英語を話すバイリンガル設定に変更されました。この改変により、爆破テロ後のスペイン語を織り交ぜた平和演説が感情に強く訴えかける効果を生んでいます。

主人公の名前と描写の変化

原作の語り手・ロメリ枢機卿が、映画ではローレンス枢機卿に改名されました。小説は一人称による内省が中心ですが、映画は「目の演技」と「光と影の照明」で疑念や信仰の揺れを視覚的に表現し、台詞よりも映像で感情を伝える構成になっています。

祈りの配置と物語構成の工夫

原作では、「疑いと信仰」の葛藤を描く祈りのモノローグが物語中盤に挿入されます。一方で映画では冒頭ナレーションに配置し、早い段階でテーマ性を提示しました。これにより、視聴者は導入部分から哲学的思考に引き込まれやすくなっています。

サスペンス演出の強化

小説は文書調査や回想を通じて静かに進みますが、映画では修道女の告発や爆破事件が挿入され、テンポが大きく加速しました。結果として、投票シーンの視覚的な緊迫感が高まり、一目で状況の動きが把握できるドラマ性の強化が実現しています。

結末の印象における対照

原作も映画もベニテスが教皇に選出される結末ですが、演出は対照的です。小説は主人公の内省によってシンプルかつ個人的に幕を閉じます。それに対し映画は、亀、光、笑う修道女といった象徴的イメージを重層的に重ね、視覚を通じて観客に深い余韻を残す構造です。

映画『教皇選挙(Conclave)』は、原作小説の政治スリラーとしての骨格をそのままに、視覚的表現や現代的テーマを大胆に取り込んでいます。言語・主人公名・演出構成などを改変し、伝統的な政治劇を「問いかける寓話」へと昇華させているのです。原作と映画、両方に触れることで、“疑いと信仰”のテーマに対する多様なアプローチをより深く味わえるでしょう。

映画『教皇選挙』ネタバレ考察|ベニテスの秘密・亀・伏線・ジェンダー

チェックリスト

-

ローレンスの沈黙は内なる改革の象徴として描写

-

ベニテスの教皇名「インノケンティウス」が希望を示唆

-

修道女と光の演出が教会の変化を象徴

-

亀は信仰、両義性、改革を表す多層的メタファー

-

多くの伏線が静かな衝撃として回収される

-

インターセックスという“想定外”が制度の限界に問いを投げかける

結末とラストシーンに込められた多層的メッセージ

ローレンスの沈黙が語る“内なる改革”

映画『教皇選挙』のラストでは、ローレンス枢機卿がベニテスのインターセックスという秘密を知りながら、それを外部に漏らすことなく受け入れます。この沈黙は、「事実を公にせず隠す行為」ではなく、混乱より希望を選ぶ姿勢として描かれているのが印象的です。ローレンスが亀を水辺へ戻すシーンは、自身の迷いや葛藤を乗り越え、裏方として教会を支えるという覚悟を静かに示していました。

亀の“ゆっくりでも確実に前進する”姿と彼の沈黙は、どちらも外からではなく中からの変革を象徴しています。これこそが、物語が提示する「信仰と制度の間にある選択の余白」なのです。

ベニテスの“教皇名”が意味する新秩序

即位したベニテスが名乗る「インノケンティウス(Innocentius)」という教皇名には、「無垢」や「潔白」といった意味が込められています。この名はラテン語の宗教的伝統に由来し、偏見や制度に縛られない“純粋な視点”を象徴しています。

制度が想定していない人物がその頂点に立つ――その出来事を、映画は告発ではなく静けさの中で描写しました。「新たな教会の出発点」としての希望的命名が、終幕の白煙とともに観客に深い余韻を残します。

修道女と窓の光が象徴する時代の変化

ラストシーンで中庭の修道女たちが笑い合う姿は、これまで閉ざされていた男性中心の空間に新しい光が差し込んだことを意味します。ハイキー気味の明るい照明は、これまでの重厚で陰影の強いトーンと対照的であり、「教会が風通しの良い場所になり得る」ことを示唆しています。

さらに、ローレンスが窓を開け放ち、外の空気と光を礼拝堂に招き入れる演出は、視覚的に“閉鎖から開放へ”という構図の転換を強く印象づけます。物語は、重苦しい礼拝堂から、静かに新たな時代へと向かう希望の光で締めくくられるのです。

“静かな革命”としてのラスト

この映画の結末には、大音量の音楽も群衆の歓声もありません。代わりに用意されたのは、微笑、沈黙、自然音――つまり「声高ではないが確かな変化」です。

それは劇的な破壊ではなく、制度内部からゆっくりと進行する変革。ローレンスとベニテス、そして名もなき修道女たちが選んだのは、叫ばずとも伝わる静かな革命でした。この終幕の静けさこそが、観客への問いかけそのもの。「制度が想定しない人物が選ばれたとき、あなたはどうするか?」と。

このラストシーンは、多様性・信仰・制度の未来に関する普遍的テーマを、視覚と象徴によって深く掘り下げた結末となっています。

亀が語る四層のメッセージ

長寿と謙遜 ― キリスト教的シンボル

キリスト教文化圏で亀は忍耐・謙遜・長寿を表す動物とされ、脚本段階から「急がず確実に進む生き方」を託す意図がありました。ゆったりとした動きそのものが、教会の悠久と静かな敬虔さを思わせます。

ベニテスの両義性を示す暗号

古代には亀を“雄雌混在”の象徴と見る地域も存在しました。映画はこの伝承を用い、インターセックスであるベニテスの秘密を視覚的に匂わせる暗号として配置しています。登場シーンを振り返ると、亀が教会の想定外を受け入れる布石だったと分かります。

ローレンスの内面を映す鏡

序盤で迷った亀を見過ごしたローレンスは、自身の信仰と野心の狭間で揺れていました。ラストで亀を池へ戻す所作は、迷いを経て裏方に徹する決意を固めた証しです。ゆっくり歩く姿は彼の精神的回復の速度とも重なり、自然と観客の共感を誘います。

改革の速度と教会制度

亀ののろさは、巨大組織が変わる時間感覚そのものです。池に戻すカットと続く開かれた窓は、「焦らなくても変革は進む」という希望的ビジョンを強調します。作品は派手な演説より行為で示す改革を選びました。

撮影裏話が生むリアリティ

現場では亀が思うように動かず複数テイクを要したものの、監督は「精神的自立の象徴を外せなかった」と語っています。このこだわりが、動物一匹に多層的意味を持たせる独自の余韻を生みました。

伏線が導く静かな衝撃──『教皇選挙』の緻密な布石と回収

チェスと“読み切られた手”に始まる物語

物語は前教皇とローレンスのチェスから幕を開けます。ここで提示されるのは、勝敗よりも“相手の次の一手を読む”という姿勢。その盤上戦はやがて、教皇が自身の死後まで設計していた「隠された手」を暗示する伏線へと昇華していきます。終盤、キングの駒が倒されたまま残される描写は、すでに運命が盤上で決まっていたことを静かに告げています。

名簿外の枢機卿──最初から仕込まれた違和感

開会直後、「118名いるはずの枢機卿のうち、名簿に載っていない者が1人いる」との発言がさらりと挿入されます。物語全体がこの違和感をスルーしたまま進行する構造は、観客に“どこかおかしい”という感覚を無意識に植えつける仕組みです。

これに呼応する形で、投票用紙をアップで映すたびにインクのにじみが変化し、票数が一票ずれているという不自然さが繰り返し描かれます。こうした視覚的な違和感が、名簿に存在しない「ベニテスの正体」へとつながっていくのです。

“亀”に託された多層的メッセージ

劇中で幾度も登場する迷子の亀。これは単なる癒しの存在ではなく、「両義性」や「ゆっくりでも確実に前進する」という意味を含んだ視覚的暗号です。ベニテスのインターセックスという秘密を象徴するだけでなく、ラストでローレンスが池へ戻す動作は、信仰と責任の決断を映す重要な動線となります。

修道女と開いた窓──変化の兆しを示す象徴

物語終盤、中庭で笑い合う修道女たちの姿が静かに差し込まれます。それまで完全に男性中心で構成されていた空間に、女性の存在と笑みが入り込むことで、閉ざされた秩序に光が差し込む構図が完成します。同時に、ローレンスが礼拝堂の窓を大きく開ける場面は、風通しの良い新時代の幕開けを視覚的に印象づける演出です。

“沈黙”という最大の伏線回収

最大のクライマックスは、ローレンスがベニテスの秘密を知りながら沈黙を選ぶことにあります。この選択は、「制度を壊す暴露」ではなく「内側から変える改革」の始まりを意味し、信仰と人間性を重んじる姿勢として描かれます。つまり、声高な革命ではなく、静かな受容が未来を切り開くという映画全体のメッセージと美しく重なります。

外圧と書簡──見落としがちな伏線も機能

中盤に報じられるバチカン近郊での爆破事件や、書簡の封蝋が割れているというさりげない描写も、終盤の展開を支える伏線として活躍しています。テロの報せは教会内に動揺をもたらし、「揺らぐ秩序」の象徴となり、封を切られた手紙はスキャンダル暴露の予兆として機能。視覚に訴える伏線が、ドラマの流れを裏から支えているのです。

『教皇選挙』は、伏線と回収の設計において極めて緻密な構造を持ちます。チェス、名簿、亀、修道女、開いた窓、封書、白煙。それぞれが単独では無言の“違和感”ですが、終盤になるにつれ一点に収束し、ラストの“沈黙の決断”を包み込むように働きます。声高に語らない伏線が、観客の知性と感情を揺さぶる知的サスペンスを形作っているのです。

女性が揺さぶる密室の秩序 ― 教会制度とジェンダーの交差点

視線の変化をもたらす修道女という存在

映画『教皇選挙』では、修道女シスター・アグネスがただの背景としてではなく、密室の秩序に“外の倫理”を持ち込む存在として機能します。実際のコンクラーベでは修道女は宿舎の管理など裏方業務に徹しますが、本作では彼女が枢機卿の行動を監視し、不正の兆しを察知する重要な役割を担っています。これは“女性は外にいる”という教会制度の前提を静かに、しかし確実に揺るがせる演出です。

笑う修道女と開かれた窓が示す変化の兆し

物語の終盤、教皇選出が終わった後に映る「笑い合う修道女たち」と「開かれた窓から吹き込む光と風」は、象徴的な変革の描写です。男性だけで構成されていた聖域に女性の存在が“明るさ”として差し込む演出は、教会における女性排除の構造に対する優しい問いかけであり、「制度の内側から変わる」兆しでもあります。

制度が想定しない存在を受け入れる教会の可能性

本作では、インターセックスであるベニテスが教皇に選ばれるという設定が核心です。これはカトリック教会が明文化してこなかった“性のグレーゾーン”を突く挑発であり、「信仰は性別に依存するのか?」という根源的な問いを突きつけます。彼女が選んだ教皇名「Innocentius(無垢)」には、既成概念を超えた純粋さと、新たな器としての可能性が込められています。

映像と空間が語る「見えない壁」

明示的な告発や演説ではなく、光と構図、視線の動きで語られるジェンダー構造も注目すべき点です。たとえば、礼拝堂の構図ではカメラが女性を距離感のある位置に置き、彼女たちが“制度の外側”にいることを静かに伝えています。それがラストでは“中央に据えられた笑顔”として再配置されることで、映画は無言のうちに強い変化を印象づけています。

包摂の未来と観客への静かな問いかけ

映画は、教会制度の厳格さを正面から否定するのではなく、「想定外の存在をどう迎え入れるか」という問いを通して、改革の可能性を提示します。女性の視点が描かれるだけでなく、観客自身もまた“制度の外にいる者”として、何ができるのかを考える立場に置かれるのです。

総括:女性という“問い”が開く信仰の未来

『教皇選挙』は、女性を“主張する存在”ではなく、“問いを投げかける存在”として配置しています。それは単なる制度批判ではなく、「信仰と平等は対立しうるのか?」という哲学的な命題を、あくまで静かに、しかし確かに観る者の心に残します。

この映画において、女性は“外側から変革を促す力”であり、同時に“未来を受け入れる器”でもあります。教会におけるジェンダーの交差点を丁寧に描いた本作は、制度の見直しや信仰の再解釈に向けて、静かながらも力強い一歩を刻んでいるのです。

ベニテスの秘密と教皇名が映す“想定外”の未来

散りばめられた伏線と“想定外”の正体

映画『教皇選挙』では、物語冒頭から「名簿にない枢機卿が一人いる」という違和感や、両義性を象徴する亀の登場など、観客に“何かがおかしい”と感じさせる仕掛けが緻密に配置されています。これらはすべて、ラストで明かされるベニテスの秘密――インターセックスという生物学的な両性性――へとつながる伏線です。設定上は盲腸の手術中に偶然発覚し、本人も30代までその事実を知らなかったという展開が、監督のインタビューでも裏付けられています。

インターセックスの設定が照らす教会の“盲点”

ベニテスは、身体的に男女両方の特徴を持ちながら修道士として育ち、教皇にまで選出された特異な存在です。この設定は、ジェンダーに関する教会制度の想定外を突きつけるものであり、制度ではなく人間性に基づいた選出があり得るのかを観客に問いかけます。

カトリック教会法では、女性や性分化疾患のある人物の叙階を想定していません。つまり、ベニテスの存在は“フィクションの枠を借りた現実批判”であり、「教会は誰を排除してきたのか」「これから包摂できるのか」という大きな社会的テーマを可視化しているのです。

ローレンスの沈黙が意味する“内なる革命”

ローレンス枢機卿がこの秘密を知りながら告発を選ばず、むしろ静かに受け入れたことも重要なポイントです。この選択は、“制度を外から壊す”のではなく、“内側から変えていく”可能性を象徴しています。彼の態度は「揺れる信仰こそが真実である」という信念と一致しており、観客には制度の柔軟性と人間の理性の成熟を同時に印象づけます。

教皇名「インノケンティウス」に込めた無垢の衝撃

ベニテスが教皇として選んだ名は「Innocentius(インノケンティウス)」――ラテン語で「無垢」「潔白」を意味する語です。この命名は、過去の因習や偏見に縛られない視点で教会を導くというメッセージそのものであり、同時に歴代の改革派教皇たちへの静かなオマージュでもあります。

この名前には、カトリック内部で激しく対立する保守と改革派の間に、穏やかな和解と刷新の希望をもたらすニュアンスが含まれており、「制度よりも心の潔白を重んじる教会」を象徴しているのです。

静かなるクライマックスと観客への問いかけ

映画の終盤、白煙が立ち昇り、ベニテスが教皇となる場面には一切の過剰な演出がありません。代わりに、開かれた窓、微笑む修道女、池に戻された亀といった静けさの中の象徴が重なり、観客の心にじわりと届く構成がとられています。

ここで作品が語るのは、「想定外」が起きたとき、人々はそれを受け入れられるか――という根本的な問いです。そしてその問いこそが、ベニテスの秘密と教皇名が映し出す“未来の教会像”なのです。変革は時に大声ではなく、沈黙と信頼の中から始まるのだと、このラストシーンは語りかけているように見えます。

インターセックスという多様性:身体と社会の“想定外”を知る

インターセックスとはなにか?

インターセックスとは、生まれつきの身体的性の特徴――たとえば染色体、性腺、ホルモン、外性器のいずれかが――典型的な「男性」「女性」のどちらかに明確に分類されない状態を指します。よくある誤解に「男女の中間」という表現がありますが、そうではありません。インターセックスは自然に存在する生物学的な多様性のひとつであり、人間の性のグラデーションを示す重要な存在です。

どれくらいの割合で存在するのか?

出現率は定義の幅によって変わります。アメリカの生物学者アン・ファウスト=スターリングによれば、広義では60人に1人(約1.7%)がインターセックスに該当するとされています。一方、より医学的に明確な診断や治療が必要とされるケースに絞れば、0.02~0.05%(1,500人に1人)程度とされます【出典:Fausto-Sterling(2000)、Leonard Sax(2002)】。つまり、赤毛の人や緑色の目の人と同じくらいの頻度で見られる、決して稀ではない存在です。

社会制度とインターセックスの現実

多くの国では、出生時に法的な性別を「男」か「女」のいずれかに登録する必要があり、インターセックスの子どもは親や医師の判断により、外科手術やホルモン治療を施される場合があります。これは本人の意思を伴わないまま性別が決定されるという点で、人権の観点から問題視されることも少なくありません。

国際連合(UN)や世界保健機関(WHO)はこうした医療的介入に慎重な対応を求めており、近年ではドイツ、オーストラリア、ネパールなど一部の国で「X」などの第三の性別表記を認める法制度も導入されています。

公表しているインターセックスの著名人

認知度を高めるうえで、当事者による告白は非常に大きな影響を持ちます。ベルギー出身のトップモデル、ハンネ・ガビー・オディールは、思春期に無断で手術を受けた経験をもとに、2017年にインターセックス当事者であることを公表。人権擁護を訴える活動を続けています。

また、陸上界では南アフリカの中距離ランナーキャスター・セメンヤが国際的議論の的になっています。本人が公に認めているわけではないものの、性分化疾患(DSD)を理由に女子競技の出場可否を問われた裁判が注目を集めました。

よくある誤解とその正しさ

| よくある誤解 | 実際はこうです |

|---|---|

| 「インターセックス=トランスジェンダー」 | → いいえ。インターセックスは身体の性の特徴に関する話であり、性自認とは別の概念です。 |

| 「病気や異常である」 | → 多くのケースでは健康に日常生活を送ることができる自然な多様性です。 |

| 「性別が決まらず育つ」 | → 多くの人は出生時に一方の性別に割り当てられ、本人が後年まで知らないことも珍しくありません。 |

| 「とても珍しい」 | → 定義次第では驚くほど身近な存在です。赤毛や緑の目と同じくらいの頻度で現れます。 |

インターセックスについての理解はまだ社会全体で十分とは言えません。制度・文化・教育の中に存在する“想定外”に目を向けることが、すべての人が尊厳を持って生きられる社会への第一歩です。

映画『教皇選挙』ネタバレ総括ガイド:物語と深層の要点まとめ

- 教皇急死を受けて始まる密室選挙“コンクラーベ”が舞台

- 主人公ローレンス枢機卿は監視役として動き、真相を探る

- 名簿に載っていない謎の枢機卿ベニテスが登場し緊張が走る

- 保守派とリベラル派の対立が投票結果を二転三転させる

- テロ事件とスキャンダルが議場外からの圧力として交錯する

- ベニテスは包括的教会像を訴え、支持を拡大していく

- ベニテスが「インノケンティウス」の名で教皇に選出される

- 実はベニテスはインターセックスであることが終盤に明かされる

- ローレンスはこの秘密を公表せず、沈黙という選択をとる

- 迷子の亀や笑う修道女が象徴的モチーフとして多層的に機能する

- 映像美術は18%グレーと光の使い方で心理状態を視覚化

- 教会制度の“想定外”に揺れる信仰と包摂の可能性を描く

- 実際の教皇選挙制度を忠実に再現しつつフィクションで拡張

- 修道女や女性の視点が密室に風通しをもたらす演出が秀逸

- ラストは白煙と共に“静かな革命”を象徴的に描いて幕を閉じる