芥川龍之介の短編小説『歯車』は、その晩年を象徴する傑作として知られています。この作品は、主人公が不吉な象徴や奇妙な病気に翻弄される様子を描きながら、人間の精神的な苦悩と絶望を赤裸々に描いた物語です。本記事では、『歯車』のあらすじを簡潔に解説し、物語に散りばめられた象徴や名言の考察を通じて、作品の本質に迫ります。さらに、「誰か僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるものはないか」という最後の一文が持つ衝撃的な意味や、読者が抱く感想についても掘り下げます。この作品を読み解くことで、芥川が伝えたかった現代にも通じるメッセージを解説します。

歯車のあらすじと物語の全貌を簡単解説

チェックリスト

- 『歯車』が芥川龍之介の晩年を象徴する作品である理由

- 『歯車』のあらすじと物語の流れ

- 芥川が抱えていた精神的苦悩と作品への反映

- レインコートや歯車、飛行機などの象徴が示す不吉な意味

- 芥川龍之介の他作品との比較を通じた『歯車』の文学的な位置付け

- 現代の読者にも共感を呼ぶ普遍的テーマと意義

『歯車』とは?芥川龍之介の晩年を象徴する短編小説

『歯車』は、芥川龍之介がその晩年に執筆した短編小説であり、1927年に発表されました。同年7月、芥川は35歳という若さで命を絶っており、『歯車』はその最晩年の精神状態を映し出す重要な作品です。この作品は、芥川の文学的探求の集大成であると同時に、彼の精神的な苦悩を赤裸々に描いた私小説的な一面も持っています。

芥川龍之介の代表作としての位置付け

芥川の代表作といえば、『羅生門』『鼻』など初期の作品が有名ですが、『歯車』はこれらとは異なる独自の存在感を持っています。初期の作品が物語性や芸術性を追求していたのに対し、『歯車』では日常の中の不安や恐怖、象徴的な出来事を通じて、内面世界を深く掘り下げています。

このため、川端康成や堀辰雄といった同時代の作家たちから「芥川の最高傑作」と評価される一方で、物語としての分かりやすさに欠けるとの批判もあります。それでもなお、『歯車』は芥川文学の頂点として、近代日本文学の歴史に確固たる地位を築いています。

1927年、芥川が抱えた背景と時代背景

『歯車』が書かれた1927年は、芥川にとって精神的にも肉体的にも非常に厳しい時期でした。彼は長年にわたる胃潰瘍や神経衰弱、不眠症に悩まされており、さらに経済的なプレッシャーや女性問題、母親の精神病への恐怖が彼の心を蝕んでいました。自身が「ぼんやりとした不安」と表現した漠然とした死の恐怖は、この時期の彼の作品全体に影響を与えています。

また、時代背景として日本は関東大震災からの復興期にあり、都市文化の発展と政治・経済の混乱が同居していました。このような社会の不安定さも、作品の中で象徴的に表現されています。たとえば、主人公が目撃する季節外れのレインコートや半透明の歯車は、現実と幻想の曖昧な境界を描きながら、当時の社会不安や個人の混乱を反映しています。

私小説としての『歯車』の特質

『歯車』は、芥川自身を投影した主人公「僕」の視点で描かれており、彼の内面的な葛藤や不安が鮮明に描写されています。特に、視界に現れる半透明の歯車や不吉な出来事は、彼の心理的な不安や絶望を象徴しています。このような要素は、芥川が私小説的な手法を取り入れる中で、従来の芸術至上主義とは異なる新しい作風を模索していたことを示しています。

芥川の遺書的な意味合いを持つ作品

多くの読者や評論家は、『歯車』を芥川の遺書のような作品と捉えています。彼が抱えていた経済的な問題や家庭の葛藤、さらに社会的な重圧が物語全体に暗い影を落としています。この作品を読むことで、芥川が直面していた精神的な限界に思いを馳せることができます。

また、『歯車』の背景や芥川龍之介の他の作品について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。彼の代表作や文学的な特徴、その魅力を徹底解説しています。

芥川龍之介のおすすめ作品とその魅力を徹底解説

現代的な意義と評価

『歯車』は、当時の社会的背景や芥川の個人的な苦悩を超えた普遍的なテーマを扱っています。それは、孤独や存在意義、運命に翻弄される人間の姿です。このため、現代の読者にも共感を呼び起こし、読むたびに新たな発見を与えてくれる作品といえます。

簡単にわかる『歯車』のあらすじ|一目で物語の全貌を理解

『歯車』は芥川龍之介の晩年に執筆された短編小説で、主人公「僕」が不吉な出来事や象徴に翻弄される過程を描いた作品です。幻想的な表現の中に現実の苦悩を投影した物語の流れを詳しく整理して解説します。

知人の結婚式から始まる不穏な展開

物語は主人公「僕」が知人の結婚式に向かう場面から始まります。道中、偶然同乗した車内で「レインコートの幽霊」という話を耳にし、その話が後の不吉な出来事の伏線となります。主人公は駅や結婚式場で何度もレインコートを着た男を目撃し、不安感を募らせます。

レインコートの男と幻覚としての「歯車」

物語が進む中で、主人公は視界に現れる半透明の歯車という奇妙な幻影に悩まされるようになります。この歯車は、主人公が抱える不安や心身の苦痛の象徴として描かれています。特に、頭痛と共に現れる歯車は彼に強烈なストレスを与え、現実と幻想の境界を曖昧にします。

一方で、繰り返し現れるレインコートの男の存在が物語全体に不吉な影を落とし、主人公の不安定な心理を強調します。この不安定さは、後述する義兄の死や妻の発言によってさらに深まります。

義兄の死と不安の加速

ある日、主人公の姉から義兄が自殺したという連絡が入ります。さらに、その義兄が自殺時にレインコートを着ていたという事実が、主人公の不安を加速させる要因となります。これによって主人公は、「レインコートの幽霊」が自分の運命とも関連しているのではないかという妄想に取り憑かれるようになります。

妻の実家での最終局面

日常生活に耐えきれなくなった主人公は、妻の実家に身を寄せます。しかし、不安が解消されるどころか、上空を飛ぶ飛行機の音や妻から「あなたが死にそうな気がする」と告げられることで、心の負担はますます増大します。この状況は、主人公にとっての現実の終焉を予感させる出来事でした。

結末:「誰か僕を…」の名文に込められた絶望

物語の最後、主人公は「誰か僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるものはいないか」とつぶやきます。この一文は、彼が抱える絶望と救いを求める心情を端的に表現しており、読者に強烈な印象を与える場面です。

『歯車』に描かれた病気の象徴性

『歯車』には、芥川龍之介自身が苦しんだ「閃輝暗点(せんきあんてん)」という病気が重要なモチーフとして登場します。この症状は、物語の中で主人公の視界に現れる「半透明の歯車」として表現され、単なる身体的苦痛を超えて精神的な葛藤や運命を象徴しています。

視界に現れる「歯車」の正体と影響

『歯車』の中で描かれる「視界に浮かぶ歯車」は、医学的には閃輝暗点と一致します。これは、視界にギザギザとした光や幾何学模様が浮かび、やがて激しい片頭痛を伴う現象です。芥川自身がこの症状に悩まされていたことはよく知られており、物語の中でも歯車が主人公の不安感を象徴的に拡大する役割を果たしています。

例えば、視界に歯車が現れるたびに主人公は不安に襲われ、日常の出来事を不吉な兆候として解釈していきます。この連鎖は、病気が主人公の理性を侵食し、現実感を曖昧にするプロセスを象徴的に表現しています。

病気が映す内面的葛藤と運命の暗示

物語における病気の描写は、主人公の内面的な恐怖や精神的不安を映し出す鏡として機能しています。歯車の回転が避けられない運命のように描かれることで、主人公が感じる人生の閉塞感や無力感が視覚的に表現されています。

また、この病気の象徴性は、芥川が抱えていた「精神病への恐怖」にもつながります。芥川の母親が精神病を患っていたことから、彼はその遺伝的影響を強く懸念していました。『歯車』の中では、主人公が他人の言動や状況を過剰に自分と結び付ける妄想的な思考が描かれ、精神的な危機がリアルに伝わります。

病気と運命の不可避性

『歯車』において病気は、主人公が避けることのできない運命の象徴として描かれています。視界に浮かぶ歯車が連続的に回り続けるように、主人公もまた運命の歯車に絡め取られているような状況に置かれています。この象徴は、芥川自身が感じていた「生きる義務」と「死の恐怖」という二つの感情を強く反映していると考えられます。

例えば、物語の中で主人公が経験する不吉な出来事の連鎖は、彼の内面的な混乱と運命の力強さを表しており、読者に不安と共感を同時に与える効果を持っています。

芥川龍之介自身の体験と作品への影響

『歯車』に描かれる病気や不安感は、芥川の個人的な経験を色濃く反映しています。1927年、彼がこの作品を執筆した頃、精神的に追い詰められた状態にありました。彼は偏頭痛や閃輝暗点に苦しみ、それが心身に与える影響を深く実感していたと言われています。

これらの体験が『歯車』のテーマや象徴性に大きく影響を与え、物語全体に不安感と運命の不可避性を強調する雰囲気を作り出しています。

現代的な示唆と普遍性

『歯車』に描かれる病気の象徴性は、現代に生きる私たちにも重要な示唆を与えます。偏頭痛や精神的な不安は、現代社会でも多くの人々が直面する問題です。その影響がどれほど個人の思考や行動に影響を及ぼすかを描いたこの作品は、時代を超えて普遍的なテーマを提示しています。

病気の象徴性が示す意義

『歯車』における病気の描写は、単なる身体的苦痛の表現にとどまらず、主人公が抱える内面的な葛藤や人生の不確実性を深く掘り下げています。この象徴性が、芥川龍之介という作家の内面を読者に伝え、作品に独特の深みを与える鍵となっているのです。

『歯車』の核心を考察|現実と幻想の曖昧な境界

芥川龍之介の短編小説『歯車』は、主人公「僕」の精神的葛藤を中心に描かれ、現実と幻想の曖昧な境界が読者に強い印象を与える作品です。この境界が揺らぐことで生まれる独特の不安感は、物語全体にわたって主人公の孤独と絶望を浮き彫りにしています。

境界を揺るがす象徴的な「歯車」

物語に登場する半透明の歯車は、現実と幻想の曖昧さを象徴する重要な存在です。この歯車は主人公の視界に突然現れ、次第に視界を覆い尽くすようになります。一見すると医学的には偏頭痛の前兆である「閃輝暗点」と解釈されますが、同時に主人公の人生や運命の象徴としても読めます。

歯車が現れるたびに主人公は頭痛に襲われ、精神的な圧迫感に苛まれます。この繰り返される描写は、現実の痛みと幻想的な象徴が交錯し、彼を追い詰める様子を鮮明に伝えています。

現実に潜む幻想と不安の兆候

『歯車』では、主人公が遭遇する出来事や物が、現実と幻想の境界をさらに曖昧にしています。例えば、不吉な「レインコート」を着た男や義兄の死を知らせる電話は、実際の出来事であると同時に、主人公の精神状態が生み出す幻想的な要素を含んでいます。

さらに、物語中に繰り返し登場する飛行機や赤光などの象徴的なイメージは、現実の中に潜む幻想を暗示し、主人公の心象風景を具体化しています。これらの要素が重なり合い、物語に一貫した不安定な空気をもたらしています。

主人公の心理を映し出す曖昧さ

現実と幻想の混在は、主人公の心理を強く反映しています。彼は見聞きするものが現実なのか幻想なのか確信を持てず、その疑念が彼をさらなる孤独と絶望に追い込んでいきます。この曖昧さは、読者に緊張感を与え、物語への没入感を高める効果も持っています。

「光のない闇」が示す完全な絶望

物語の中で象徴的に描かれる「光のない闇」という言葉は、主人公の精神的状態を端的に表現しています。この表現は、希望の光さえ届かない完全な絶望を示し、主人公が内面的にどれほど追い詰められているかを物語っています。

このテーマは、主人公が宗教的な救済への疑念を抱きながらも、自身の現実に光を見出せない苦悩を強調しています。信仰の光が救いとして提示される場面でさえ、主人公にとってはそれが現実とはかけ離れた幻想に過ぎないと感じられます。

現実と幻想の交錯が浮き彫りにする普遍的なテーマ

『歯車』における現実と幻想の曖昧な境界は、芥川龍之介が描きたかった人間の内面的葛藤そのものを象徴しています。特に芥川自身が晩年に抱えた精神的苦悩がこの物語に色濃く反映されており、読者は主人公を通じて人間の心の複雑さと不安定さを体感することができます。

現実と幻想の交錯を描いた『歯車』は、単なる物語表現に留まらず、普遍的なテーマとして人間の内面を深く掘り下げた作品です。この境界を意識しながら読み解くことで、物語の核心により迫ることができるでしょう。

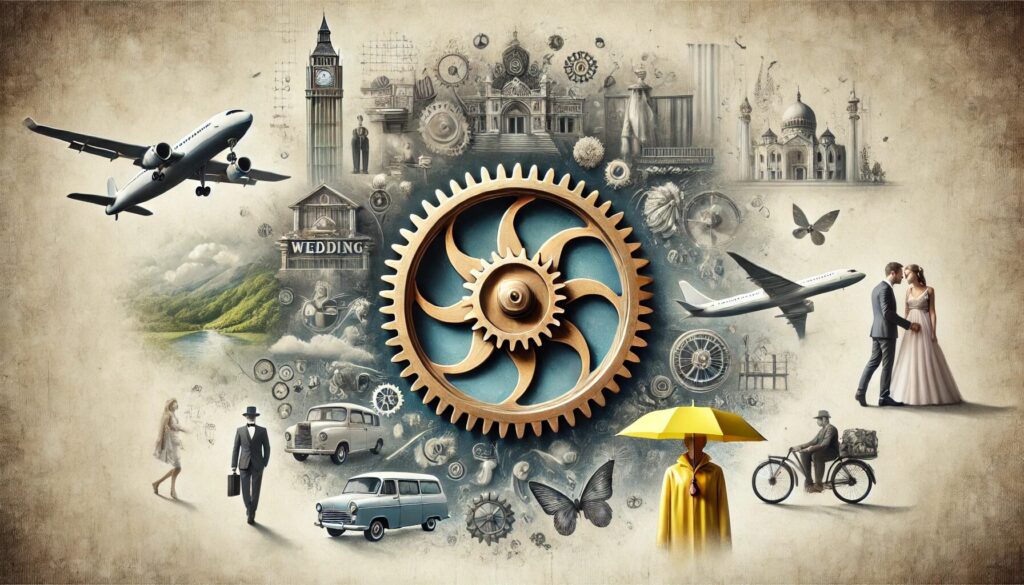

不吉な象徴の数々|レインコート、歯車、飛行機の意味

『歯車』には、主人公の不安や運命を暗示する象徴が数多く登場します。その中でも、レインコート、歯車、飛行機は物語の核を形成し、主人公が直面する運命の不可避性や内面的な苦悩を巧みに表現しています。

レインコートの不吉な予兆

物語に繰り返し登場する「レインコート」は、不安や不吉な運命の象徴として機能します。冒頭で語られる「レインコートの幽霊」の話は、主人公の心に不安の種を植え付けます。その後、駅やホテルで目撃されるレインコート姿の男は、あたかも主人公を追い詰めるかのように現れます。

特に、義兄が自殺した際にレインコートを着ていたという事実は、このアイテムが**「死の前兆」**を示していることを強く印象付けます。季節外れで場違いなレインコートの存在は、物語全体に異質感を与え、主人公の精神的不安定さを象徴する重要な要素となっています。

歯車に秘められた「運命のサイクル」

タイトルにもなっている「歯車」は、物語全体の中核を成す象徴です。主人公の視界に現れる半透明の歯車は、医学的には偏頭痛の前兆「閃輝暗点」と関連付けられますが、それだけではありません。歯車は主人公が感じる運命の不可避性や、追い詰められた精神状態を象徴的に表現しています。

歯車が回転し続ける描写は、主人公が自身の運命の歯車に飲み込まれている様子を暗示します。その歯車が視界を徐々に塞ぎ、彼の頭痛を増幅させる様子は、主人公の内面で膨らむ苦悩や恐怖が視覚化されたものと言えるでしょう。主人公はこの「運命のサイクル」から逃れられず、やがて死への願望を抱くようになります。

飛行機の翼とイカロス神話の暗示

物語の後半に登場する「飛行機」は、物語全体の象徴的要素をさらに強調します。低空を飛ぶ飛行機の異様な光景は、主人公にさらなる不安を与えるだけでなく、ギリシャ神話のイカロスを暗示しています。

イカロスは、蝋で固めた翼で空を飛びましたが、太陽に近づきすぎたために墜落しました。この神話は、人間の傲慢さや限界への挑戦を象徴しています。飛行機の翼は、主人公が感じる運命の避けがたさや破滅への恐怖を視覚的に表しています。

また、飛行機の人工的な性質は、近代社会の無機質さや自然と人工の対立をも暗示しており、主人公の孤独感を一層際立たせる効果を持っています。

不吉な象徴が織りなす物語の本質

これらの象徴的要素は、それぞれが孤立した存在ではなく、物語全体を通じて主人公の精神的葛藤や運命を描き出す重要な糸として機能しています。レインコートは死の予兆を、歯車は運命のサイクルを、飛行機は破滅への恐れをそれぞれ表現しています。

これらの象徴を理解することで、物語の深層に隠されたテーマや主人公の心の動きをより鮮明に感じ取ることができます。芥川龍之介の内面を反映したこれらの不吉な象徴は、作品を通じて読者に強烈な印象を与え、物語の余韻を深める役割を果たしています。

歯車のあらすじと考察|名言や象徴を深掘り

チェックリスト

- 名言「光のない闇もあるでしょう」の象徴的な意味と背景

- 『歯車』最後の一文に込められた芥川の苦悩と文学的意義

- 宗教的救済に対する主人公の疑念と絶望の描写

- 芥川の精神的苦悩が作品全体に与えた影響

- 現代人に共感を呼ぶ普遍的テーマとその意義

- 光と闇を通じて描かれる人間の希望と絶望

名言「光のない闇もあるでしょう」に込められた意味

『歯車』に登場する名言「光のない闇もあるでしょう」は、芥川龍之介の晩年の苦悩と絶望を象徴する一文です。この言葉には、救いを求めながらも得られない状況や、希望を見出せない深い孤独が反映されています。芥川自身の精神的葛藤が、この名言を通じて鋭く表現されています。

「光」と「闇」の象徴的意味

この言葉で語られる「光」とは、希望や救済、さらには信仰を象徴していると考えられます。一方、「闇」は絶望や孤独、そして内面の葛藤を象徴しています。通常、「闇には光が差し込む」という楽観的な比喩が使われることが多いですが、この名言では「光がまったく存在しない闇」という極端な絶望が強調されています。

この構造は、芥川が宗教的な救済や信仰に対する疑念を抱いていたことを物語っています。彼は希望を信じたかった一方で、それを心の底から受け入れることができず、その葛藤が「光のない闇」という表現に凝縮されています。

神父との対話が示す絶望

物語の中盤、主人公は信仰心の厚い神父と対話を交わします。神父は「光は必ずある」と宗教的救済を語りますが、主人公はそれを受け入れることができません。「光のない闇もあるでしょう」と返す場面は、主人公が信仰に希望を見いだせないことを象徴的に示しています。

このやり取りは、宗教を信じられない主人公(=芥川)が、心の救済をどこにも見つけられないまま、深い孤独と葛藤に苦しむ姿を描いています。この名言は、救いの否定ではなく、救済を求めながらも得られない苦悩の中にある「光なき闇」を表現しています。

現代に通じる「光のない闇」

この名言は、現代の私たちにも共感を呼ぶ普遍的なテーマを持っています。現代社会では、自己責任論や孤立感に押しつぶされ、希望を見いだせない人が多いです。このような状況において、「光のない闇」という言葉は、絶望に沈む心を正直に描きながらも、そこに向き合う勇気を読者に与える可能性を秘めています。

名言の解釈とその余韻

「光のない闇もあるでしょう」という一文は、その解釈を読む人に委ねる余地を残しています。絶望の象徴として読むか、現実を受け入れる冷静な観察として読むかは、読者次第です。この名言が持つ普遍的な力は、こうした解釈の多様性によって支えられています。

この名言は、単なる絶望の表現ではなく、人間の孤独や葛藤を深く描き出した、芥川龍之介の文学的遺産といえるでしょう。

『歯車』最後の一文「誰か僕を…」の解釈と衝撃的な余韻

『歯車』の結末を飾る「誰か僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるものはないか?」という一文は、文学作品としても芥川龍之介の人生を象徴する言葉としても、多くの読者に深い衝撃を与えています。この言葉の背後には、芥川自身の内面の葛藤と、彼が直面した精神的な苦悩が刻まれています。

最後の一文が示す絶望と救い

この一文には、芥川の晩年の心理が色濃く反映されています。特に、「眠っているうちに」という表現には、死の恐怖から逃れたいという願望と、苦痛のない終焉への渇望が込められています。これは単なる絶望の表明ではなく、救いを見出せない状況に追い詰められた人間の矛盾した心理を浮き彫りにしています。

また、この一文は「死」と「生」の狭間に揺れる主人公の心理を極限まで凝縮しています。読者は、この言葉を通じて、生きることへの執着と放棄したい思いの間で揺れる主人公(そして芥川自身)の複雑な心情を理解することができます。

芥川龍之介の遺書的要素

『歯車』は、芥川が自身の命を絶つ直前に執筆された作品であり、その内容や最後の一文には遺書的な側面があると考えられます。この一文に込められた「そっと絞め殺してくれるものはないか?」という願望は、芥川が直面していた多くの苦悩からの解放を求める叫びともいえるでしょう。

彼は経済的な困難や家族問題に苦しみ、さらに執筆へのプレッシャーが精神的な負担となっていました。その中で『歯車』の執筆は、彼にとって自己の内面を記録し、読者にそれを共有するための手段だったのです。

文学的インパクトと余韻

この一文が持つ文学的インパクトは計り知れません。作品全体で蓄積されてきた不安感や孤独感を象徴し、読者に大きな余韻を残します。特に、結末の曖昧さが読者の解釈を広げ、作品全体のテーマにさらなる深みを与えています。

また、この一文は単なる悲観ではなく、読者に「生きること」についての問いを突きつけます。死を願うことで逆説的に「生」を強調し、読者に人生の本質について考えさせる力を持っているのです。

現代における共感の広がり

この一文が現代の読者にとっても強い共感を呼ぶのは、孤独や絶望が誰にでも起こり得る普遍的な感情だからです。特に、社会的な孤立感や精神的な重圧が増している現在、この言葉は多くの人の心に響きます。読者はこの一文を通じて、自らの感情を投影し、芥川が抱いた苦悩に共感を寄せることができます。

解釈の幅広さと文学的意義

『歯車』の最後の一文が持つ魅力は、その解釈の自由度にあります。この一文を、芥川の個人的な絶望として受け取るか、それとも人間存在の普遍的な問いかけとして捉えるかは、読者次第です。この曖昧さこそが文学としての深みを生み、作品を超えたテーマとして時代を越えて受け入れられる理由となっています。

『歯車』の主人公に共感できる現代的な視点

芥川龍之介の『歯車』に描かれる主人公の心情や状況は、執筆当時の時代背景を超え、現代社会における私たちの姿を映し出しているように感じられます。その普遍的なテーマである「不安」「孤独」「運命の不可避性」は、現代人の心にも深く響きます。

不安と孤独を抱える現代人との共通点

『歯車』の主人公は、日常の些細な出来事をきっかけに、不安が次第に増幅していく様子を見せます。例えば、結婚式への道中で出会うレインコートの男、ホテルでの不快な出来事、空中に現れる歯車の幻影など、日常の場面がすべて不安の材料となります。

現代社会でも、多くの人が些細な違和感や不調から深刻な不安を感じることがあります。職場での些細な言葉やSNSでの一言が気になり、それが積み重なって心の負担となるケースはよく見られます。この点で、主人公の感覚は「過敏性」や「不安障害」に苦しむ現代人の心理に通じています。

孤独感とつながりの希薄さ

主人公が感じる孤独感もまた、現代社会との接点があります。作中では、主人公が友人や家族と接していても、完全な安心感を得られず、逆に孤独が際立つ場面が描かれています。これに似た感覚は、現代におけるSNSやオンライン上でのつながりに見られる、「常につながっているのに孤独」という現象に通じます。

現代人は、多くの人と表面的にはつながりを持ちながらも、深い信頼関係を築くことが難しいというジレンマを抱えています。『歯車』の主人公が感じる孤独は、この現代的な感覚と重なる部分が多くあります。

運命への無力感と象徴の力

物語の中で、主人公が歯車やレインコート、飛行機などの象徴を通じて感じる「運命の不可避性」は、現代社会のプレッシャーや自己の無力感を反映しているように思えます。主人公は、それらの象徴を目にするたびに、自分の未来がコントロールできない力によって決定づけられているように感じます。

例えば、現代人が仕事や人間関係の中で、「自分ではどうにもならない問題」に直面する感覚に似ています。このような無力感や避けられない現実に対する不安は、誰もが一度は感じたことがあるでしょう。

共感を超えた現代的な教訓

『歯車』の主人公の体験は、ただ共感を呼び起こすだけでなく、不安や孤独に向き合うためのヒントを私たちに与えてくれます。この物語を読むことで、自らの内面に目を向け、心の健康を意識する重要性を再認識することができます。

また、主人公が最終的に追い詰められる様子は、心の問題を軽視せず、早めに支援や相談を受ける必要性を示唆しています。現代社会では、専門家や信頼できる人に相談することで、不安や孤独を軽減できる手段が増えています。

『歯車』の感想|読む人を深く揺さぶる理由とは

『歯車』は、芥川龍之介の晩年に執筆された短編小説であり、その内容は読む人の心を深く揺さぶる力を持っています。この作品がこれほど多くの読者を引き込む理由は、作者自身の苦悩が投影された独特のリアリティ、象徴性の強い描写、そして読後に残る深い余韻にあります。以下にその理由を詳しく解説します。

川端康成も絶賛した「芥川最高傑作」

『歯車』は、同時代の作家からも「芥川最高傑作」と評されるほどの完成度を誇ります。特に川端康成は、他の芥川作品と比較しても『歯車』を断然優れた作品と位置付けました。この評価の背景には、物語の持つ鋭い緊張感と、芥川自身の内面的な苦悩が凝縮されたリアルさがあります。

川端康成の他にも堀辰雄や広津和郎といった作家たちが『歯車』を高く評価しており、この作品が時代や文壇を超えて支持される理由がそこに見て取れます。

精神的な不安と象徴的な描写

物語全体を通じて描かれる主人公の不安や幻視は、芥川が抱えていた精神的苦悩そのものです。例えば、視界に現れる「歯車」や、不吉な予感を纏う「レインコートの男」といった描写は、運命や不安の象徴として機能しています。

これらの象徴は単なる装飾ではなく、物語のテーマを深く掘り下げる役割を果たします。「歯車」が運命の不可避性を表す一方で、「レインコートの男」は死の影を暗示します。これらの象徴的な描写が読者の想像力を掻き立て、作品の余韻をさらに深めています。

読後に残る重い余韻

『歯車』を読み終えた読者が共通して感じるのは、「心の重さ」です。特に、物語の最後に主人公が放つ「誰か僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるものはないか」という言葉は、圧倒的な衝撃をもたらします。この一文は、主人公がどれほど追い詰められ、救いを求めることすら諦めているかを痛烈に表現しています。

読後の重みは読者にとって心地よいものではありませんが、その深い余韻こそが作品の本質を示しています。この余韻が『歯車』をただの短編小説以上の存在にしているのです。

現代社会にも通じる普遍的テーマ

『歯車』は、芥川個人の苦悩を描きながらも、時代や場所を超えて共感を呼び起こす普遍的なテーマを持っています。特に、現代社会において多くの人が抱えるストレスや孤独感、精神的な不安に通じる描写は、読者の心を強く引き付けます。

主人公の姿は、周囲との関係に苦しみ、自身の役割や運命に縛られる多くの人々の姿を象徴しており、それが現代における『歯車』の意義を高めています。

絶望の中に潜む問いかけ

『歯車』は全体的に暗く重い内容ですが、そこには単なる絶望の描写だけでなく、「人間とは何か」「生きることとは何か」という深い問いが込められています。主人公が抱える不安や孤独は、私たち自身が直面する人生の難題とも重なり、作品を通じて自らの存在を省みる機会を提供してくれます。

『歯車』に描かれた芥川龍之介の精神的苦悩

『歯車』は芥川龍之介の晩年に執筆された短編小説で、彼が抱えていた深刻な精神的苦悩を色濃く反映した作品です。この物語には、彼の個人的な体験や心理が象徴的な形で描かれており、その背景には女性問題や経済的負担、そして母親の精神病に由来するトラウマが複雑に絡み合っています。

女性問題と経済的負担がもたらす重圧

芥川が晩年に直面した大きな問題の一つが、女性関係です。彼の不倫相手であった「しげ子」との関係は、彼を精神的に大いに苦しめました。しげ子は芥川に対して過度に依存し、「あなたの子供ができた」と迫るなど、彼の家庭生活に深刻な影響を与えました。このような状況が彼の心理的負担を増大させ、不安定な精神状態をさらに悪化させたと考えられます。

また、経済的なプレッシャーも芥川を追い詰めました。文壇で成功を収めた芥川でしたが、当時の小説家の収入だけでは家族を養うことは難しく、他の職業を掛け持ちする必要がありました。さらに、姉の夫が保険金詐欺と放火の容疑をかけられた末に自殺したことにより、芥川は姉の家族を経済的に支える役目を負わされました。このような生活の負担は、彼の精神的な疲弊を一層深める結果となりました。

母親の精神病によるトラウマ

芥川が精神的に不安定だった要因の一つに、母親の精神病にまつわるトラウマがあります。芥川の母親は、彼が幼い頃から精神を病んでおり、その影響で芥川は親元を離れ、親戚の家で育てられました。この出来事は、彼の人格形成に大きな影響を与え、幼少期から「自分もいずれ母親のようになるのではないか」という強迫観念を抱かせることになりました。

当時、精神病が遺伝するという考えが一般的だったため、この恐怖は彼にとって現実的な脅威でした。この恐れが、『歯車』に描かれる主人公の幻覚や精神的な不安定さとして現れていると考えられます。物語中の「半透明の歯車」の幻覚や偏頭痛の描写は、芥川自身が体験した精神的な病状を象徴的に表現したものでしょう。

運命の不可避性を示す象徴としての「歯車」

『歯車』には、人生の歯車の中で逃れられない苦悩が象徴的に描かれています。歯車が静かに回り続ける様子は、芥川が抱えていた「生きることへの義務感」と「逃れられない現実」を象徴しています。この象徴的な描写は、彼の精神的な追い詰められた状況を如実に反映しています。

特に、物語の最後に主人公が発する「誰か僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるものはないか」という一文は、芥川自身の絶望的な心情を赤裸々に示しています。この一文には、彼が感じていた精神的な限界と、生きることそのものへの恐れが凝縮されているといえるでしょう。

『歯車』が持つ現代的な意義

現代社会においても、『歯車』が描く精神的苦悩は多くの人々に共感を呼びます。社会的なプレッシャーや孤独感、そして将来への不安など、芥川が直面した問題は、現代人にも共通する普遍的なテーマです。彼の苦悩を通じて、読者は自分自身の生きづらさと向き合い、その中での生存意義を考えるきっかけを得るでしょう。

『歯車』は、芥川が抱えていた精神的な苦悩を理解するための重要な作品であり、彼が遺した文学的遺産の一つです。この作品を通じて、彼の心の中に広がる暗闇と、そこから抜け出すことの困難さを垣間見ることができます。それは、彼の生涯と文学をより深く理解するための鍵となるでしょう。

『歯車』を文学的に読み解く|テーマと象徴の深掘り

芥川龍之介の『歯車』は、彼の晩年の精神的苦悩を背景に描かれた短編小説であり、深い象徴性とテーマ性を備えた作品です。この小説では、主人公の内面的な崩壊や、現実と幻想の曖昧な境界が多層的に描かれています。以下に、作品のテーマと象徴を再構築し、わかりやすく解説します。

精神的苦悩と死への恐怖

『歯車』の中心的テーマの一つは、主人公が直面する精神的苦悩と死への恐怖です。主人公は「誰かに狙われている」といった妄想や、視界に浮かぶ「歯車」の幻影に悩まされます。これらの描写は、主人公の内面が崩壊していく様子を象徴しています。

たとえば、「レインコートを着た幽霊」や「黄色いタクシー」といった場面に現れる象徴は、主人公が死や不幸を連想する要素として機能しています。これらは芥川自身が抱えていた不安や自己否定感を反映し、彼の精神的な脆弱さを物語の中で具現化したものと言えるでしょう。

現実と幻想の曖昧な境界

『歯車』において、現実と幻想の境界は非常に曖昧です。物語では、主人公が視界に「半透明の歯車」を見る場面や、飛行機の翼が不吉な象徴として描かれる場面が登場します。これらの要素は、現実と幻想の間に存在する曖昧な領域を示しており、主人公の混乱した精神状態を如実に表現しています。

この曖昧さは、芥川が晩年に直面していた精神疾患や強迫観念と密接に関連しており、読者に主人公の孤独や絶望を追体験させる効果を生んでいます。この手法により、『歯車』は現実と幻想の狭間を彷徨う人間の姿を描く文学作品としての価値を高めています。

歯車の象徴する運命と崩壊

物語の象徴的な存在である「歯車」は、運命の不可逆性や、主人公が自ら制御できない力に翻弄される様子を象徴しています。この歯車は、主人公の視界を埋め尽くし、彼を苦しめる存在として描かれます。その「半透明」という特徴は、現実と幻想の狭間にある曖昧な存在を示しており、主人公の不安と混乱を体現しています。

さらに、歯車は主人公自身の内部崩壊を表しているとも解釈できます。視界を塞ぐ歯車は、主人公の精神的圧力や、彼が抱える問題の大きさを象徴し、物語全体の緊張感を高めています。

レインコートと飛行機が示す不吉な予兆

レインコートを着た幽霊や飛行機の翼もまた、作品の中で重要な象徴として機能しています。レインコートは季節外れで不自然な存在として描かれ、不調和や死の予兆を示しています。一方で、飛行機の翼はギリシャ神話のイカロスを連想させ、高く飛ぼうとする者の破滅を暗示しています。

これらの象徴は、主人公の内面に潜む不安や、彼が直面する運命の不可避性を物語る重要な要素です。芥川はこれらを巧みに用いて、主人公の心理を鮮明に描き出し、読者にその不安感を共有させています。

光と闇のテーマ

『歯車』のもう一つの重要なテーマは、「光」と「闇」です。この物語では、光が救済や希望を象徴し、闇が絶望や不安を象徴しています。しかし、主人公にとって光は救いをもたらすものではなく、むしろさらなる苦悩を引き起こす存在です。彼が神父との対話の中で語った「光のない闇もあるでしょう」という名言は、救済を信じられない彼の絶望的な心情を象徴しています。

芥川はこのテーマを通じて、人間の抱える不安定さや、希望と絶望が共存する複雑な心理を描き出しています。

読者への問いかけ

『歯車』は、読者に対して人間の心理や運命、救済とは何かを問いかける作品です。象徴やテーマを通じて、芥川は現代にも通じる普遍的な問題を浮き彫りにしています。この作品を読み解くことで、私たちは人間の本質的な孤独や、社会的なプレッシャーについて深く考えるきっかけを得ることができます。

芥川龍之介『歯車』のあらすじと物語の背景を総括

- 『歯車』は芥川龍之介の晩年に執筆された短編小説

- 1927年に発表され、同年に芥川は命を絶った

- 物語は主人公「僕」の不安と不吉な出来事を描いている

- 知人の結婚式へ向かう途中に「レインコートの幽霊」の話を聞く

- 視界に現れる「半透明の歯車」が主人公を悩ませる

- 義兄の自殺や妻の発言が不安をさらに増幅させる

- 「レインコート」は死の予兆を象徴する重要なモチーフ

- 「歯車」は運命の不可避性や内面の葛藤を象徴している

- 「飛行機の翼」は破滅や運命を暗示するイメージとして描かれる

- 芥川自身の精神的苦悩が物語全体に色濃く反映されている

- 病気や不安が現実と幻想の境界を曖昧にしている

- 名言「光のない闇もあるでしょう」が絶望を象徴している

- 物語は不安感や孤独感を描き、現代にも通じる普遍性を持つ

- 主人公の心理状態は現代の精神的ストレスと共通点が多い

- 最後の一文は文学的なインパクトが強く、読者に深い余韻を残す