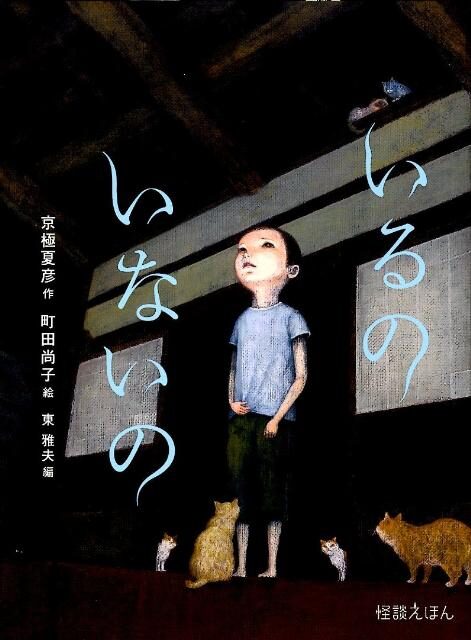

『いるの いないの』は、京極夏彦の文章と町田尚子の挿絵による怪談絵本です。この作品は、子供から大人まで幅広い読者に向け、恐怖の本質や哲学的な問いを投げかけるユニークな一冊として知られています。基本情報や作者紹介に触れながら、物語の背景やその独特な構造について詳しく解説します。

本作の魅力は、シンプルで短い文章の中に深いテーマを込めたあらすじにあります。特に、物語を象徴するおばあちゃんの言葉「見なければいないのと同じだ」は、読者に「見る」ことと「見ない」ことの意味を問いかける重要なメッセージを含んでいます。

また、子供と大人がそれぞれ異なる方法で恐怖を感じ取るという、大人と子供の感じ方の違いもこの作品の大きな特徴です。加えて、京極夏彦の考え方から読み解ける、未知や曖昧さを利用した恐怖の演出は、物語をさらに奥深いものにしています。

物語を深掘りする中で、最後に登場する「男」の正体や、ラストシーンでの解釈についても考察します。天井の暗がりに潜む天井の男が怒る理由や、彼の存在が物語に与える不穏な影響、さらには物語全体を通じて重要な役割を果たす猫の存在も詳しく解説します。

さらに、登場人物の行動や視線の意図を紐解きながら、読書感想文の形で本作の奥深さに迫ります。『いるの いないの』が読者に残す印象的なラストの解釈を通じて、恐怖だけでなく人生の問いや心の持ちようを探ってみましょう。

『いるの いないの』のラストまでの基本情報をおさらい

チェックリスト

- 絵本の基本情報や作者の背景を理解できる

- 「見なければいないのと同じだ」の哲学的意味を考察できる

- 天井の男の存在やその曖昧な描写の意図を知る

- 子供と大人で異なる恐怖の感じ方について学べる

- ラストシーンの曖昧さが物語に与える効果を解釈できる

- 猫の存在が持つ霊的象徴性と役割を把握できる

いるのいないのの基本情報と作者紹介

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | いるの いないの |

| 作者 | 京極夏彦(文章)、町田尚子(挿絵) |

| 出版社 | 岩崎書店 |

| 発売日 | 2012年1月 |

| 価格 | 1,500円(税別) |

| ページ数 | 15見開き(約800字) |

| ジャンル | 絵本(怪談) |

絵本の基本情報

『いるの いないの』は、岩崎書店が企画した「怪談えほん」シリーズの第3弾にあたります。2012年1月に刊行され、作家・京極夏彦が文章を、画家・町田尚子が挿絵を担当しています。絵本全体は800字程度の短い文章で構成され、見開き15ページに分けて物語が進行します。この形式により、読み手に余白を感じさせる構成が特徴です。

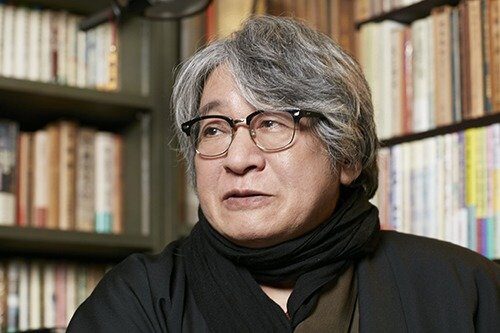

作者・京極夏彦について

京極夏彦は、日本を代表する怪談文学やミステリーの作家で、「百鬼夜行シリーズ」や『魍魎の匣』などの著作で知られています。本作では、通常の小説とは異なり、短い文章で恐怖を表現する絵本という新しい形式に挑戦しました。彼の意図は「怖い」という感情を純粋に引き出すことであり、言葉を極限までそぎ落とした文体が特徴です。

挿絵担当・町田尚子について

挿絵を担当した町田尚子は、独特の画風で不気味さと美しさを共存させる画家です。町田の描く絵は、子どもに親しみやすさを持たせながらも、大人の読者にも不安を煽る力があります。本作では、日本家屋の懐かしさと恐怖を見事に融合させ、絵本の世界観を支えています。

怪談えほんシリーズについて

「怪談えほん」シリーズは、現代の子どもたちに本格的な「怖い物語」を届けることを目的とした絵本シリーズです。監修者である文芸評論家・東雅夫のもと、著名作家が次々に参加し、多様な恐怖体験を提供しています。本シリーズの目的は、恐怖を通じて想像力や感受性を養い、未知に対する理解を深めることです。

いるのいないののあらすじを簡潔に解説

物語の舞台と始まり

『いるの いないの』は、田舎の古い日本家屋を舞台にした物語です。主人公の「ぼく」は、何らかの事情でおばあさんの家で暮らすことになります。この家は、剥き出しの梁が天井に渡り、上部は暗がりが広がっています。この暗がりが物語の鍵となります。

気になる天井とおばあさんの反応

「ぼく」は天井の暗がりに目を引かれますが、おばあさんは「見なければいないのと同じだ」と静かに語ります。この言葉は物語全体を象徴するものであり、見ることと見ないことの間にある「恐怖」を表現しています。

最後の恐怖

ある日、「ぼく」はついに暗がりを凝視してしまい、梁の上に「怒った顔をした男」を見つけます。この場面が絵本のラストを飾り、読者に強烈な印象を与えます。しかし、物語はその男が誰であるか、実際に「いる」のか「いない」のかを明かさずに終わります。この曖昧さが、読者の想像力をかき立て、絵本としての魅力を一層深めています。

子どもと大人の解釈の違い

本作は、単純に怖い話として楽しむこともできますが、「見えるもの」と「見えないもの」の哲学的な問いかけも含まれています。特に、大人が読むと、「見ること」に関する心理的なメッセージを感じることができ、深い余韻を残す作品です。

おばあちゃんの言葉の深い意味を解読:認識と存在の関係

認識が存在を確立する

おばあちゃんの言葉「見なければいないのと同じだ」は、『いるの いないの』における恐怖や存在の本質を描き出しています。この言葉は、何かが「存在する」と感じるためには、それを認識する行為が不可欠であるという哲学的な視点を提供します。認識されなければ、どれほど明確な形で存在していても、それは「いないのと同じ」と捉えられる可能性があるのです。

恐怖と認識の関係性

物語内で天井の「男」は、主人公が見上げて初めてその存在が明確化されます。この描写は、「見る」という行為が存在を「現実」として確立し、同時に恐怖を具現化させる力を持つことを示しています。一方、見なければその存在は曖昧なままであり、恐怖も生まれません。この点で、「見ること」が恐怖を形作る中心的な要素であることが分かります。

恐怖の回避と受容:選択の自由

おばあちゃんの言葉は、恐怖や不安に直面した際に「見ない」という回避の選択肢を提示します。この選択は、一見、恐怖を避けるための助言に思えますが、同時にその選択が持つ責任や結果を受け入れる覚悟を伴います。「見ない」という行為が安心感をもたらす一方で、「見たらどうなるのか」という未知への誘惑も同時に生じるのです。

恐怖を受け入れる冷静さ

一方で、この言葉には、恐怖そのものを受け入れる態度も示されています。おばあちゃんの冷静な姿勢は、未知の存在に過剰に反応せず、そのまま受け入れることの重要性を表しています。この態度は、「恐怖そのものが自分に害を及ぼさない限り、それを恐れる必要はない」というメッセージを伝えています。

社会的視点での解釈:存在価値と認知

この言葉は、社会的な文脈でも解釈が可能です。認知されることで初めて存在が確立され、価値が生まれるという考え方です。例えば、誰かに認知されない存在は、他者の視点から「いない」とみなされることがあります。これは、個人の存在感や影響力を高めるためには、他者から認知される努力が必要であることを示唆しています。

作品に対する大人と子供の感じ方の違い

子供が感じる純粋な恐怖

子供が『いるの いないの』を読んで感じる恐怖は、目の前の状況をそのまま受け入れる素直な反応によるものです。幽霊や怪奇現象といった知識がない子供は、「いる」か「いない」かというシンプルな二択で物語を理解します。例えば、天井の暗がりや「男」の姿に対しても、「何か怖いものがいる」という感覚を直感的に持つだけです。このため、子供は恐怖を深掘りすることなく、その場の感情として怖さを体験します。

大人が感じる複雑な恐怖

一方、大人が感じる恐怖はより複雑です。大人は、自身の経験や知識、社会的な背景を通じて物語を深読みするため、恐怖が多層的に膨らみます。たとえば、「男」の存在を幽霊なのか、妄想なのか、それとも現実の人間なのかと解釈する過程で恐怖が増幅されます。また、「見なければいないのと同じだ」というおばあちゃんの言葉には、哲学的な含意があると捉え、恐怖の感情が心理的な問いへと発展します。

見ることと見ないことが生む心理の違い

子供と大人の間で顕著に異なるのは、「見る」という行為に対する感覚です。子供は「怖いから見たくない」「見たら怖いものがいる」と直感的に感じますが、深く考えないことが多いです。一方、大人は「見ることで恐怖が現実になる」「見ないことで恐怖が遠ざかる」という心理を持ちます。この違いが、大人の恐怖をより複雑なものにしている要因です。

絵本の余白が与える影響

『いるの いないの』は曖昧さや余白を意図的に多く残した作品です。子供にとっては、この余白は単なる「怖さの余韻」として作用します。しかし、大人はその余白を解釈しようとするため、より深い恐怖を感じます。具体的には、「男」が現れる場面や、おばあちゃんの言葉に込められた意味について考え、物語の背景やメッセージを読み取ろうとするため、心理的な負荷がかかります。

感情の余韻の違い

子供が絵本を読み終えた後に残るのは、単純な「怖かった」という感情です。これに対し、大人は物語を振り返り、「なぜ怖かったのか」「この物語の本当の意味は何か」と考察を深めます。この余韻の違いが、子供と大人の感じ方の大きな違いを象徴しています。

『いるの いないの』は、子供と大人の間で恐怖の捉え方に大きな差を生む作品です。子供は純粋な感覚で物語を楽しむ一方、大人は自身の経験や知識を背景に恐怖を多層的に体験します。この違いが、『いるの いないの』を単なる「怖い絵本」にとどまらない深みのある作品へと昇華させています。

京極夏彦の怪談に対する考え方から考察

怪談における「未知」と「曖昧さ」の活用

京極夏彦は、怪談の本質を「未知のものに対する本能的な反応」と捉えています。この未知に対する反応を引き出すため、作品では具体的な説明や定義付けを意図的に避けています。その代わりに「曖昧さ」を残し、読者が自身の解釈を作り上げる余地を提供しています。

具体例:

『いるの いないの』では、天井にいる「男」を幽霊とも人間とも明確に断定しません。これにより、読者が自分自身で「何が怖いのか」を考え、それぞれ異なる形で恐怖を感じられるように設計されています。

子どもの純粋な「怖い」感情と大人の解釈

京極は、「子どもは幽霊という概念を知らない」と指摘します。子どもにとって「怖い」という感情は、未知のものや説明できないものへの純粋な反応です。一方で、大人は「幽霊」や「怪奇現象」という既存の知識を使い、怖さに意味づけを行います。

京極の視点:

「幽霊が登場するから怖い」という安易な設定を避け、背景や情景そのものが恐怖を引き起こす仕掛けを重視します。これにより、読者が恐怖の正体を内面的に掘り下げるきっかけを提供しているのです。

「怖い」を排除せず、受け入れるという哲学

京極は、「怖い」という感情を排除するのではなく、受け入れることの重要性を説きます。怖さは人間が未知や不可解なものと出会ったときに抱く正常な反応であり、これと向き合うことが成長の一部になると考えています。

象徴:

作中でおばあちゃんが語る「見なければいないのと同じだ」という言葉は、未知への向き合い方を示唆しています。この言葉は、怖さそのものを否定するのではなく、どう向き合うべきかを考える契機として機能しています。

見える恐怖よりも「見えない恐怖」の力

京極は、「見えないこと」によって生じる恐怖の方が深い印象を与えると考えています。『いるの いないの』における天井の「男」やおばあちゃんの無表情は、こうした「見えない恐怖」を象徴しています。

ポイント:

恐怖の対象を曖昧にすることで、読者の想像力が掻き立てられます。この手法により、単純な怖さだけでなく、読後に余韻が残る深い恐怖体験を提供しています。

絵と文章の融合による怖さの演出

京極は、怪談において視覚的表現の重要性も強調しています。『いるの いないの』では、絵本の形式を活かし、文章の説明を極力削ぎ落とし、町田尚子の挿絵が持つ不安感や緊張感を最大限に引き出しています。

制作過程の工夫:

天井の「男」の構図を「顔がはっきり見えるように」修正するなど、視覚的な工夫を施しました。これにより、恐怖の感覚が読者に効果的に伝わる仕上がりとなっています。

京極夏彦の怪談の独自性

京極夏彦の怪談は、幽霊や怪奇現象を直接描写するのではなく、読者の想像力や内面的な思考を刺激する作品です。このため、単なるエンターテインメントではなく、哲学的で深みのある読書体験を提供します。読者は恐怖を通じて未知への理解を深め、自らの感情や考え方を再確認する機会を得られるのです。

いるのいないののラストの解釈を複数の視点から深掘り

チェックリスト

- 猫が霊的な象徴として物語全体に与える影響

- 天井の男の怒りが猫に向けられる理由とその背景

- 猫が見つめる視線が読者に示す暗示と緊張感の効果

- 天井の男と猫の関係性が物語の緊張を支える構造

- 「ぼく」の存在に関する猫の視線が持つ霊的な意味

- 13匹の猫が持つ象徴的な役割と数の意味

猫の存在について考察する

『いるの いないの』に登場する猫たちは筆者が数える限り13匹もいます。そして物語の不気味さや謎めいた雰囲気を強調する重要な要素として描かれています。さらに、猫が持つ霊的な象徴性や視覚的特徴が、物語全体のテーマと深く結びついています。

猫の視点

特定の方向を見る視線の暗示

猫たちは物語の中で特定の方向や空間をじっと見つめる描写が多く、これが「その先に何があるのか」という疑念を生み出します。この視線は、物語の緊張感を高めるだけでなく、読者の想像力を掻き立てる役割を果たしています。

視点と構図の象徴性

本作のイラストは、猫の視点を想起させる構図が多く見受けられます。低い位置からの目線や高い位置から俯瞰する描写は、猫の視点からの世界観を再現している可能性があります。この視点は、猫が物語の観察者であり、霊的な事象を捉える存在であることを暗示しています。

猫と霊的な視点からの考察

霊感が強い存在としての猫

猫が特定の空間を見つめたり不思議な行動を取る描写は、霊的存在を感知する能力を暗示している可能性があります。伝承では、猫は高い霊感を持つ生き物として描かれることが多く、見えない存在や霊的な現象を感知することができるとされています。

猫が見る「霊的なもの」の暗示

作中の猫たちが見つめる対象が、「ぼく」や「男」と重なることがあります。これは、「ぼく」や「男」が現実の存在であると同時に、霊的な存在でもある可能性を示唆していると言えます。猫の視線は、物語の中で読者が目に見えない何かを認識するきっかけとして機能しています。

「ぼく」がおばあちゃんの家に行った理由を考察

『いるの いないの』では、「ぼく」が「おばあちゃんの家に暮らすことになった」と記されています。この「暮らす」という表現から、単なる短期間の滞在ではなく、特別な背景があることが示唆されています。この状況について、2つの可能性を交えながら解釈を進めます。

可能性①:両親がいなくなった

物語の背景と一致する点

「暮らす」という言葉からは、「ぼく」が一時的に預けられたのではなく、長期間または恒久的におばあちゃんと過ごすことを暗示しています。特に物語の中で「両親」の存在が一切描かれていないため、彼らが何らかの理由でいなくなった可能性が考えられます。事故や病気などの突発的な出来事によって、急遽おばあちゃんの家で生活することになったという現実的な解釈が妥当です。

心理的な側面と作品のテーマ

この場合、「ぼく」が抱える喪失感や孤独感が物語全体の不穏な空気感に寄与している可能性があります。両親がいないことにより、おばあちゃんという身近な存在でさえ完全な安心感を提供できず、物語の曖昧さが増幅されていると考えられます。

可能性②:「ぼく」がいなくなった

霊的観点からの解釈

本作が持つ非現実的な雰囲気や、物語中に描かれる「見えるもの」と「見えないもの」のテーマを考えると、「ぼく」自身が霊的な存在である可能性が浮上します。おばあちゃんの家が「生と死の境界」を象徴する空間として機能し、「ぼく」がそこで過ごす理由が、この霊的なテーマに基づいているという解釈が成り立ちます。

補足される要素

- 猫や「男」などの霊的象徴が物語に登場している。

- おばあちゃんが「ぼく」に過度に干渉しない態度が、「ぼく」の霊的な存在感を強調している。

意義深いテーマの拡張

この解釈を採用することで、物語が単なる怖い話から、死後の世界や存在の意味といった深遠なテーマを扱っていると考えられます。おばあちゃんの家が、「ぼく」が自身の存在を受け入れるための霊的な空間として機能しているのではないでしょうか。

天井の男が怒る理由について

『いるの いないの』における天井の男の怒りの対象について考察をまとめると、多角的な解釈が可能ですが、いずれも明確な答えを提供しない物語の曖昧さを反映しています。以下でわかりやすく解説します。

天井の男が「ぼく」に怒っていない理由

まず前提として天井の男が「下を見ている」という記述はあるものの、「ぼく」を怒りの対象としているとは明言されていません。もし「ぼく」に向けて怒っているのであれば、「怒ってぼくを見ている」との記述があってもおかしくありません。この点から、怒りの対象は「ぼく」以外の存在であると考えられます。

怒りの対象が「おばあちゃん」である可能性

未解決の家族の問題

天井の男の怒りが「おばあちゃん」に向けられている場合、過去の家族に関する未解決の問題が背景にあると考えられます。例えば、天井の男がこの家に住んでいた家族の一員であり、家族間での確執や問題がその怒りの根源である可能性です。

「見ないこと」への怒り

天井の男が「見られない」ことに怒りを感じているという視点は、作品のテーマである「見ること」と「認識」の関係に深く結びついています。「見ない」という行為は天井の男にとって、自身の存在が否定されることに等しいため、おばあちゃんが彼を無視し続けることで怒りを買った可能性があります。

怒りの対象が「猫」である可能性

猫の霊的な役割と天井の男

猫は古来より霊感の強い存在として描かれ、幽霊を追い払う象徴とされています。この伝承を考えると、天井の男が幽霊である場合、猫がその存在を脅かす存在として認識されている可能性があります。「この猫さえいなければ!」という感情が、天井の男の怒りの根底にあると推測できます。

観察者としての猫

物語内で猫が特定の方向をじっと見つめる描写が繰り返されることから、猫が天井の男の行動を観察し、干渉していると捉えることもできます。この干渉が天井の男にとって不快感や怒りを引き起こしている可能性があります。

登場人物の視線に隠された意味

「見る者」と「見ない者」の対比

『いるの いないの』に登場するキャラクターたちは、視線を通じて明確な役割分担を持っています。「ぼく」「天井の男」「猫」の三者が「見る者」として読者に視線を向けている一方、「おばあちゃん」は視線を逸らし続ける「見ない者」として描かれています。この対比は物語のテーマを象徴的に表現しており、「見る」ことが物語の展開や意味を深める重要な要素であることを示しています。

視線の効果と読者との関係

キャラクターが読者に視線を向ける構図は、絵本において読者の没入感を高めるための効果的な手法です。「ぼく」「天井の男」「猫」が読者を見つめることで、彼らが読者を物語の中に引き込み、恐怖や不安を直接的に伝える存在として機能しています。特に、視線による直接的なつながりが、物語の緊張感や不気味さを際立たせています。

「霊的な世界」への誘い

「ぼく」が霊的な存在である可能性を踏まえると、彼が視線を通じて読者を霊的な世界へと引きずり込もうとしているとも解釈できます。また、「天井の男」や「猫」も同様に、読者を未知の世界や恐怖の中へ誘う存在として描かれている可能性があります。この視線の使い方は、物語の曖昧さを活かし、読者の解釈に幅を持たせています。

おばあちゃんの視線の不在

一方で、「おばあちゃん」が視線を逸らし続ける点は、彼女の役割が他のキャラクターとは異なることを示唆しています。彼女は「見ない者」として、「見ること」や「認識すること」を拒否する姿勢を象徴しています。これは、物語全体のテーマである「見る」「見ない」の選択を反映しており、読者に「おばあちゃんは何を知り、何を見ないことを選んでいるのか」を考えさせます。

視線の意図と多様な解釈

キャラクターの視線は、単に「引き込む」ためだけでなく、「監視」や「試す」という意図を持つ可能性もあります。読者を見つめることで、物語の中での立場や選択を問うているとも考えられます。「見る者」たちの視線は、読者に対して「あなたはこの物語の中で見る者、見ない者のどちらですか?」を問いかける構造となっているのです。

男の正体とラストの解釈を妄想考察する

妄想①:良い存在のおばあちゃんVS悪い存在の天井の男

・「ぼく」は霊的存在である可能性

本作では、主人公の「ぼく」がすでに霊体であるという解釈が浮かび上がります。おばあちゃんの家は、「ぼく」がいるべき場所、いわば天国を象徴していると考えられます。しかし、天井にいる男の存在がこの静かな世界に不穏な影を落とします。

・天井の男の目的と猫の役割

天井の男は、地獄や負の世界に「ぼく」を連れて行こうとする存在として描かれている可能性があります。しかし、この家に多数存在する猫たちは、悪霊対策の象徴として機能しています。猫たちがいることで、天井の男は「ぼく」に手出しすることができません。

・おばあちゃんの助言とその意図

おばあちゃんは、「見なければいないのと同じだ」という言葉を通じて、「ぼく」に安心を与えています。この助言は、「天井の男が何もできない」という現実を伝えつつ、猫たちの存在がもたらす安全性を強調しています。おばあちゃんの言葉は、「見なければ恐怖が形を成すことはない」という心理的な防御の意味も含んでいるのです。

・本作が示唆するテーマ

この解釈では、物語全体が「生と死の境界」を描きながら、恐怖を乗り越えるための心の持ちようを示していると言えます。おばあちゃんの家は安心感を与える空間であり、猫たちの存在がそれを補強しています。天井の男は恐怖の象徴でありながら、それが現実化するかどうかは「ぼく」自身の選択に委ねられているのです。

妄想②:悪い存在のおばあちゃんVS良い存在の天井の男

・「ぼく」の魂が彷徨う状況

本作の「ぼく」は、肉体が危篤状態にある魂だけの存在と解釈できます。彼が滞在しているおばあちゃんの家は、魂が一時的に駐在する場所として描かれています。この家は、生死の境界を象徴する空間であり、物語の中核を成す舞台です。

・おばあちゃんと天井の男の役割

おばあちゃんは「ぼく」をこの場所にとどめ、魂が静かに過ごせるように見守る存在です。一方で、天井の男は「ぼく」を早く本体に戻し、生と死のどちらかの結論を与えようとする役割を担っています。彼は一見不気味な存在ですが、実は「ぼく」を元の状態に戻すという善意を持ったキャラクターとも解釈できます。

・猫たちの象徴的な存在

この物語で猫たちは、天井の男が「ぼく」に干渉するのを阻む存在として描かれています。通常、猫は霊的存在を追い払う役割を果たすとされていますが、本作ではその数が「13匹」と設定されています。13という数字はキリスト教では「裏切り」を象徴するものとされており、天井の男にとって猫たちは「裏切り者」の象徴として立ちはだかっています。

・天井の男の怒りの理由

天井の男が「ぼく」ではなく猫たちに怒りを抱いている理由は、猫たちが彼の目的を妨害しているからです。彼が「ぼく」を元の世界に送り返そうとする試みに対し、猫たちは魂を駐在させ続けようとするおばあちゃんの意思を支える存在として機能しています。この構図が、物語全体に緊張感と不安をもたらしています。

・物語の示唆するテーマ

この解釈に基づけば、『いるの いないの』は生死の狭間での葛藤や選択を描く寓話といえます。天井の男と猫たち、おばあちゃんの関係性が、それぞれ異なる価値観や意志を象徴しており、「ぼく」がどちらの側に行くべきかを読者に問いかける仕組みになっています。この物語は単なる恐怖ではなく、深い哲学的なテーマを秘めているのです。

妄想③:呪いのような「見る」という行為の仕掛け

・ホラー作品でよく見られる設定の類似性

ホラー作品には、「この作品を読んだら呪われる」といった設定がしばしば登場します。実際に呪われるわけではありませんが、物語を通じて読者を深く引き込み、恐怖や不安を植え付ける手法として機能しています。この作品『いるの いないの』も、類似した構造が隠されていると考えられます。

・「見る」ことが呪いのトリガーとなる仕掛け

本作では、「見る」という行為が物語の進行や恐怖を体感するための重要な鍵となっています。登場人物である「ぼく」や「天井の男」が、物語を進める中で読者の方をじっと見つめる描写は、読者が「ちゃんと見ているか」を確認しているようにも感じられます。この仕掛けにより、読者自身が物語の中に引き込まれ、恐怖をより実感する仕組みが作られています。

・呪いの回避策としての「見ない」という選択

一方で、ホラー作品には多くの場合、呪いを回避する方法が提示されています。本作では、おばあちゃんがその役割を担っています。「見ない」という選択肢を物語の随所で提示することで、「見なければ呪われない」という助け船を読者に提供しています。この選択肢は、物語の緊張感を緩和すると同時に、読者が自分自身の行動を振り返るきっかけにもなります。

・「見る」と「見ない」の選択が生む物語の奥行き

このように、『いるの いないの』は、「見ること」と「見ないこと」の選択が物語のテーマと深く結びついています。見ることで物語の恐怖を体験しつつ、見ないことでそれを回避する可能性を残す。この二重の構造が、作品に特有の緊張感と奥行きを与えています。本作を通じて、読者は「何を見るのか、何を見ないのか」という問いを突きつけられ、自身の選択の重要性を改めて考えさせられるでしょう。

男の正体とラストシーンの解釈を考察

妄想は終わり、素直に読むことでの考察を再開します。

最後に現れる「男」の正体とその曖昧さ

天井の男が示す不気味な存在感

『いるの いないの』のラストシーンで描かれる天井の「男」は、物語の中で最も印象的な要素です。この「男」は、暗がりの梁の上から主人公の「ぼく」をじっと見下ろしています。彼の不気味で怒ったような表情は、読者に強烈な恐怖感を与えます。しかし、この「男」の正体は物語中で明らかにされておらず、幽霊でも現実の人物でもない曖昧な存在として描かれています。

曖昧さが生む想像力の刺激

天井の「男」の正体について、作者の京極夏彦はあえて答えを提示していません。この曖昧さが、読者それぞれの想像力を刺激し、物語の恐怖を増幅させています。一部の読者は「幽霊や怨霊」と解釈し、過去の家の歴史に基づく背景を想像します。一方で、主人公の「ぼく」が感じた恐怖心や想像力が生み出した幻影であるという意見も存在します。また、この家に特別な意味を持つ守護者的な存在とも解釈でき、読者の経験や感性に応じて多様な読み方が可能です。

「見る」と「見ない」がテーマに与える影響

見ることで現実化する恐怖

この絵本のテーマの一つに、「見ることで存在が確定する」という考え方があります。物語では、「ぼく」が天井を「見た」ことで「男」の存在が現実のものとして表現されます。この行為が、単なる恐怖の描写を超え、読者に「見ることが意味するもの」を問いかけます。

見ないことでの回避の選択肢

対照的に、おばあさんの言葉である「見なければいないのと同じだ」というセリフは、恐怖の回避や認識を拒む選択肢を示しています。このメッセージは、恐怖が存在そのものにあるのではなく、それを認識する行為によって生まれるものであることを示唆しています。

ラストシーンの解釈が持つ意味

視覚的表現による衝撃

町田尚子による挿絵は、天井の男を克明に描き、その不気味さを強調しています。暗がりと梁の構造を巧みに活用し、男の視線や表情が読者に圧倒的なリアル感を与えます。この視覚的な要素が物語のクライマックスを際立たせ、絵本全体の恐怖を象徴するものとなっています。

解釈を委ねる自由と深み

「男」の正体を明示しない構造は、この絵本の独自性を強めています。キャラクターの視線や猫の存在、おばあさんの不穏な発言など、物語の中には解釈のヒントが散りばめられていますが、いずれも確定的なものではありません。このため、読者はそれぞれの視点や価値観から独自の解釈を楽しむことができます。

読書感想文:キャラクターの個性を省いた物語構成の魅力

キャラクターの背景情報を意図的に排除

『いるの いないの』では、キャラクターの年齢や生活背景といった個性を描写する要素がほとんど存在しません。たとえば、主人公の「ぼく」について、学校生活や友達関係といった情報は一切語られていません。これらの細かい設定が欠如しているのは、作者がそれを物語の本質に必要のないものと判断したためです。

「何がいるのか」を考えさせる構造

この物語の核心は、「暗い場所には何か怖い存在がいるのか、いないのか」を問いかけることにあります。キャラクターに具体的な背景情報を持たせず、細部を極力省くことで、読者は物語そのものに深く没入できます。その結果、作品の世界観を自ら疑似体験しているような感覚を味わうことができます。

暗闇への恐怖を引き出す

このシンプルでミニマルな物語構成がもたらす影響は大きいです。読了後、多くの読者が暗闇を見るたびに恐怖心を覚えるのは、物語が余白を残すことで読者自身の想像力を引き出しているためです。この「余白」は、物語を解釈し妄想する余地を提供し、作品の魅力を一層高めています。

「男」の正体を巡る楽しみ

キャラクターや場面の詳細が語られないことで、読者は天井にいる「男」の正体について考察することを楽しむようになります。作者が正解を示さないことで、作品は読者一人ひとりの想像力によって異なる解釈を得るのです。このように、答えがないことそのものが作品を深く印象付けています。

子どもには見せたくない理由

一方で、この作品が与える恐怖は、読者に強い印象を残すため、子どもには適さないと考える人もいます。暗闇や未知の存在に対する恐怖心を刺激する内容は、大人にとっては興味深い一方で、子どもの心に余計な不安を与える可能性があるからです。

『いるの いないの』は、情報を削ぎ落としたシンプルな構成と物語の余白が魅力的な作品です。暗闇への恐怖や「男」の正体を巡る考察を通じて、読者に深い余韻を残します。しかし、その特性がゆえに、読者層を慎重に考える必要がある作品でもあります。

いるのいないのラストの総括と物語の特徴

- 『いるの いないの』は、怪談絵本シリーズの一つで、京極夏彦が執筆、町田尚子が挿絵を担当している。

- 絵本全体は800字程度の短い文章で、15見開きに分けられている。

- 物語は、田舎の古い日本家屋を舞台にしており、暗がりが重要な役割を果たす。

- 主人公「ぼく」はおばあちゃんの家で過ごし、天井の暗がりに不安を抱く。

- おばあちゃんは「見なければいないのと同じだ」と語り、見ることと見ないことの間に恐怖が存在することを示唆する。

- 物語の最後に現れる「男」の正体は明示されておらず、読者の想像力を刺激する。

- 「見ることで恐怖が現実となる」といったテーマが物語を通じて強調されている。

- 「男」が幽霊か実際の人間かはわからず、曖昧さが読者に恐怖をもたらす。

- 猫は霊的な存在として、物語の不気味さを高める重要な要素となっている。

- 物語は、子どもと大人が異なる解釈をすることで、各々に異なる感情を引き起こす。

- 子どもは純粋に「怖さ」を感じ、大人は哲学的な視点で物語を深読みする。

- 物語全体には「見なければいないのと同じだ」というおばあちゃんの冷静な態度が貫かれている。

- おばあちゃんの言葉は、恐怖を感じた際の対処法を示し、「見ない」選択肢を提供している。

- 絵本の余白と曖昧さが読者の想像力を引き出し、恐怖の余韻を作り出す。

- 京極夏彦は、幽霊や怪奇現象を曖昧にし、読者に自分で解釈させる手法をとっている。