映画『誰も知らない』は、1988年に実際に起きた「巣鴨子供置き去り事件」をもとに描かれた社会派ドラマです。親に見捨てられ、社会から隔絶された子どもたちが懸命に生きる姿を、淡々とした映像で映し出しています。この記事では、映画の基本情報をはじめ、ストーリーのあらすじや実際の事件との違い、そして物語のネタバレを含む結末を詳しく解説します。さらに、モデルとなった事件での長男のその後や、劇中で描かれる末っ子ゆきの死因にも触れ、作品が問いかける社会的メッセージを考察します。映画を観るための配信情報も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

「誰も知らない」ネタバレと実話に基づくあらすじの結末

チェックリスト

- 映画『誰も知らない』のあらすじと結末の概要

- 登場人物と物語に込められたメッセージ

- 映画の見どころや演出の工夫

- 配信サービス情報と視聴方法

映画「誰も知らない」の基本情報

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | 誰も知らない |

| 公開年 | 2004年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 141分 |

| ジャンル | 社会派ドラマ/ヒューマンドラマ |

| 監督 | 是枝裕和 |

| 主演 | 柳楽優弥 |

映画の基本情報

映画『誰も知らない』は、2004年に公開された是枝裕和監督の社会派ドラマです。主演の柳楽優弥さんがカンヌ国際映画祭最優秀男優賞を受賞し、日本のみならず世界的に高い評価を受けた作品です。映画の題材となったのは、1988年に東京・巣鴨で起きた「子ども置き去り事件」であり、子どもたちが親に見捨てられた過酷な環境下で懸命に生きる姿を描いています。

受賞歴:第57回カンヌ国際映画祭 最優秀男優賞(柳楽優弥)

タイトル:誰も知らない(英題:Nobody Knows)

公開年:2004年

監督・脚本:是枝裕和

主演:柳楽優弥(福島明役)

共演:YOU、北浦愛、木村飛影、清水萌々子、韓英恵など

上映時間:141分

ジャンル:社会派ドラマ

製作国:日本

作品概要

本作は、親の育児放棄(ネグレクト)によって社会から孤立した子どもたちの過酷な日常を、静かでリアルな映像で描いています。ドキュメンタリー出身の是枝監督らしい演出が特徴で、カメラは子どもたちの目線で淡々と日々を記録するように進んでいきます。

また、映画全体を通して音楽がほとんど使われていないことが、観客に現実の厳しさを直に伝える効果を生んでいます。映画の舞台となるのは都内の2DKのアパート。そこに4人の子どもたちが暮らし、社会の目を避けながら日々の生活を続けるのです。

さらに、主人公・明が大人顔負けに兄弟の面倒を見て奮闘する姿には、多くの観客が心を揺さぶられました。一方で、大人たちの無関心が彼らを見捨てていく過程は、現代社会が抱える「無関心という残酷さ」を象徴的に映し出しています。

映画「誰も知らない」のあらすじを解説

映画『誰も知らない』は、母親に見捨てられた4人の兄妹が、社会の目を逃れてひっそりと生きる姿を描いた作品です。彼らが直面する過酷な現実と、無邪気な子どもらしさが同居するこの物語は、観る者に深い余韻と社会的課題を突きつけます。ここでは、物語の流れに沿ってあらすじを解説します。

引っ越しから始まる秘密の生活

物語は、母親・けい子(YOU)が4人の子どもたちを連れて東京の小さなアパートに引っ越す場面から始まります。しかし、アパートの契約上、同居が認められているのは長男の明(柳楽優弥)のみ。けい子は「息子と二人暮らし」と偽り、残りの3人の兄妹をスーツケースに隠して搬入します。

この日を境に、子どもたちは「外に出ない」「大声を出さない」というルールを守り、社会の目を避けながら部屋の中での生活を余儀なくされるのです。学校にも通えず、自由に外で遊ぶこともできない彼らは、狭い部屋の中で静かに過ごす日々を送りながらも、兄妹で支え合い、無邪気な笑顔を見せる瞬間もあります。

母の突然の失踪と明の奮闘

平穏な日常を装っていた家族に、ある日突然の転機が訪れます。母・けい子は「好きな人ができた」と言い残し、わずかな現金とメモを残して家を出てしまうのです。

「お母さん、幸せになってもいいよね?」

この言葉を最後に、彼女は戻ってきません。12歳の明は、幼い妹弟たちを守るために、突然「家族の大黒柱」としての役割を担うことになります。食料を買いに行き、家事をこなし、妹や弟の面倒をみる明の姿は、年齢以上の責任感とたくましさを感じさせます。

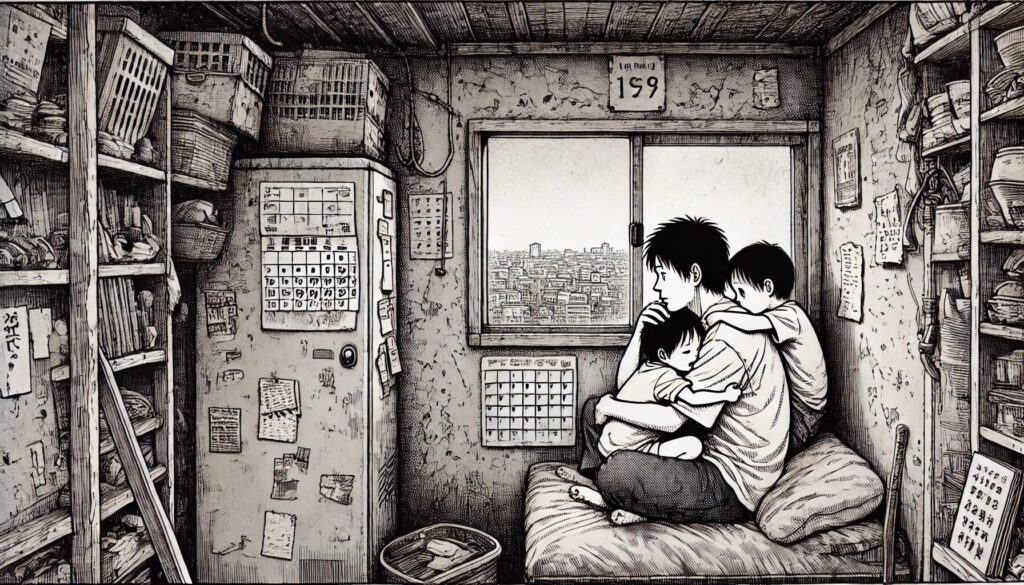

徐々に追い詰められる生活

母親が姿を消してしばらくの間は、彼女が残したお金や時折送られてくる仕送りで何とか生活を維持します。しかし、次第に金銭的に行き詰まり、電気や水道が止められてしまいます。

明は家族を守るため、近所のコンビニで廃棄される弁当をもらったり、公園の水道で洗濯をしたりと、日々の生活に奮闘します。家計を支えるために父親を探したり、知り合った女子高生・紗希(韓英恵)が援助交際で稼いだお金を渡そうとする場面もありますが、明はそのお金を受け取ることができませんでした。

ゆきの死と悲劇の深まり

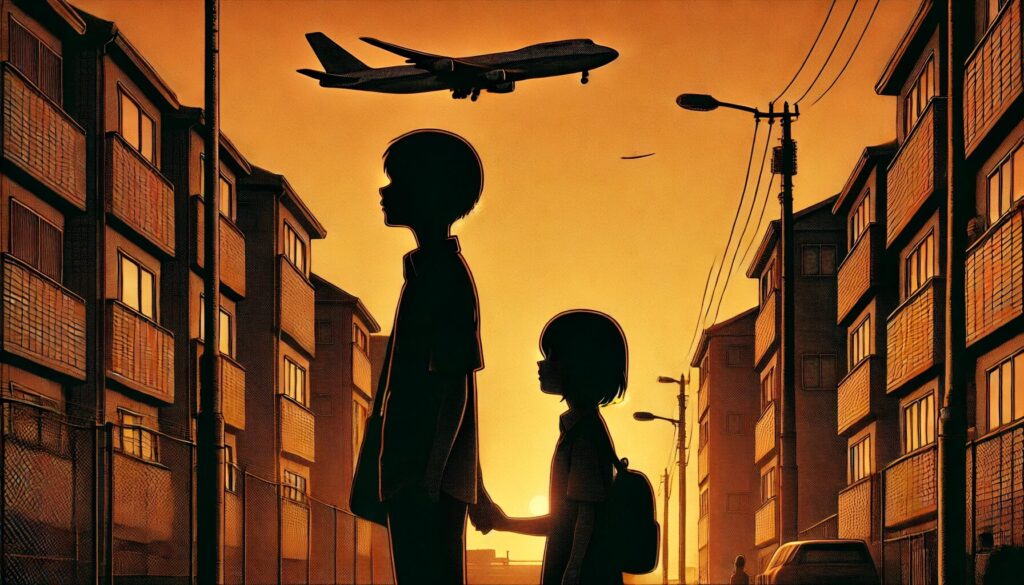

過酷な生活が続く中、さらに悲劇が襲います。末っ子のゆきが、室内で遊んでいた際に不慮の事故で命を落としてしまうのです。突然の死に直面した明は、助けを求めることもできず、涙をこらえてゆきの遺体をスーツケースに収め、羽田空港近くの草むらに埋めるという苦渋の決断を下します。

スーツケースを抱えて電車に乗る明と、付き添う紗希の姿。空港の近くでゆきを埋めるとき、空を飛ぶ飛行機を見上げる彼らの目には、深い悲しみと空虚さが漂います。

誰も知らない、誰も助けない現実

ゆきの死後も、明と兄妹たちは生き延びるために力を合わせますが、状況はさらに厳しくなっていきます。近所の住人やコンビニ店員、野球チームの監督など、異変に気づいたであろう大人たちは皆、無関心を貫きます。子どもたちが外で水を汲み、公園で洗濯をする姿を見かけても、誰も手を差し伸べようとはしないのです。

社会全体が見て見ぬふりをし続ける中で、子どもたちの孤独はさらに深まっていきます。幼い兄妹たちは無邪気さを失い、明も疲弊していく様子が痛々しいまでに映し出されます。

「誰も知らない」の結末と物語のメッセージ

映画『誰も知らない』の結末は、観る者に強烈な印象を残します。社会の無関心の中で懸命に生き抜こうとした子どもたちの姿と、誰からも助けられなかった現実が、静かな映像とともに描かれています。この作品の結末と、そこに込められたメッセージについて詳しく見ていきます。

結末:ゆきの死と空港での別れ

物語の終盤、幼い妹・ゆきが室内で不慮の事故により亡くなります。兄の明は、助けを求めることもできず、遺体をスーツケースに入れて羽田空港近くの草むらに埋葬します。その場面で映し出される、無言のまま空を見上げる明の表情には、幼いながらに背負った苦しみと喪失感がにじみ出ています。

空を飛ぶ飛行機を見つめる明の目に映るのは、生前のゆきのまっすぐな眼差し。「生きることの意味」や「守れなかった命への罪悪感」が、言葉を超えて観客に伝わってきます。

結末後の子どもたちの姿

ゆきを埋めた後、明と妹弟たちは再び日常を続けようとします。しかし、その背中には疲労と悲しみが漂っています。公園の水道で水を汲み、コンビニで廃棄弁当をもらう姿は変わりませんが、彼らの心には取り返しのつかない喪失が刻まれていることがわかります。

ラストシーンでは、兄妹が手をつないで歩く後ろ姿が映し出されます。夕暮れの街を歩く彼らの姿は、孤独でありながらも互いに支え合う絆を感じさせるものです。「この子たちはこの先どうなるのか?」という問いが、観る者の胸に重く残ります。

物語のメッセージ:無関心が生む悲劇

『誰も知らない』は、社会の無関心が生んだ悲劇を描いた作品です。映画内には、子どもたちの異常な状況に気づきながらも、何もしない大人たちが何人も登場します。例えば、

- 公園で遊ぶ姿を目にした近所の住民

- 公園の水で洗濯をする姿を見ても声をかけない人々

- 事情を知りつつも通報しないコンビニ店員

これらの大人たちは、「自分には関係ない」という態度を貫きます。まさにこの無関心こそが、映画が私たちに問いかける問題です。

タイトルに込められた意味

タイトルの「誰も知らない」は、単に子どもたちの存在が隠されていたことを示すものではありません。実際には、多くの大人が子どもたちの異常な状況に気づいていたのです。しかし、その事実に目を向けず、声を上げなかった。つまり、「誰も知らない」ではなく「誰も知ろうとしなかった」現実こそが、このタイトルの本質なのです。

社会への問いかけ

この作品は、1988年に起きた「巣鴨子供置き去り事件」を基にしています。事件では、育児放棄により幼い命が失われました。映画を通じて、監督の是枝裕和は「社会の無関心」と「子どもを守る責任」について問いかけます。

観客は、映画を観終わった後、自然と自問するでしょう。

「自分が同じ状況に出くわしたとき、助けの手を差し伸べられるだろうか?」

この問いこそが、映画が残す最大のメッセージです。

映画「誰も知らない」の見どころと演出の魅力

映画『誰も知らない』の魅力は、子どもたちのリアルな表情と淡々とした演出にあります。過度な演出や音楽を排し、観る者がまるで現実を覗き込んでいるかのような感覚を味わえるのが特徴です。ここでは、映画の見どころと演出の魅力について解説します。

子どもたちの自然な演技

この映画に出演する子どもたちは、事前に台本を渡されず、監督の是枝裕和がその場で指示を出す「即興演技」の手法で撮影されました。これにより、彼らの演技は非常に自然で、まるで実生活を見ているかのようなリアリティがあります。

特に、長男・明を演じた柳楽優弥の「幼さと責任感の共存」は圧巻です。彼は本作で、第57回カンヌ国際映画祭で日本人初の最優秀男優賞を受賞。まだ14歳だった彼の演技は、映画史に残る名演技として高く評価されています。

計算された静かな演出

映画全体を通じて、BGMがほとんど使われていないことに気づきましたか?生活音や子どもたちの声だけが響く場面は、彼らが置かれた孤独な状況を際立たせます。

例えば、

- 公園で水を汲む音

- アパートの中での話し声

- 飛行機が空を飛ぶ音

これらの音が、彼らの生活の単調さと過酷さを強調します。特に、羽田空港の飛行機の音は、「自由な世界」への憧れと、「決して届かない現実」を象徴しています。

対照的なビジュアル表現

映画の前半と後半では、映像の雰囲気が大きく変化します。

- 前半:明るい日差しや子どもたちの笑顔が映し出され、無邪気な雰囲気が漂う。

- 後半:光が弱まり、暗い色調が増えていく。子どもたちの表情も曇り、疲労感がにじみ出る。

この視覚的なコントラストが、「子どもたちの心境の変化」を雄弁に物語ります。

象徴的なシーン:花の種の会話

映画の中盤、子どもたちが花の種を摘み取る場面があります。

京子が「誰かが捨てたのかな?」とつぶやくと、ゆきが「かわいそうだね」と応えます。

この何気ない会話には、映画の本質が込められています。

「見捨てられた花」は、まさに彼ら自身の姿です。大人たちから見捨てられ、外の世界を知らずに育った子どもたち。彼らは、摘み取られた花の種のように、社会の片隅に追いやられているのです。

実話を基にしたストーリー

本作は、1988年に東京・巣鴨で起きた「巣鴨子供置き去り事件」を基にしています。事件では、母親が4人の子どもをアパートに放置し、最終的に一人の命が失われました。

映画は、事件の悲惨さを再現するのではなく、「なぜ周囲が気づきながらも何もできなかったのか」に焦点を当てています。この視点が、単なる社会派映画を超えて、観客一人ひとりに自分事として問いかける作品にしています。

映画「誰も知らない」を観るための配信サービス

映画『誰も知らない』は、2004年に公開された後、現在も多くの視聴者に鑑賞され続けています。ここでは、2024年時点で本作を視聴できる主要な配信サービスについて紹介します。なお、配信状況は変更される可能性があるため、各サービスの公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。

見放題で視聴できるサービス

- Prime Video:Amazonが提供する動画配信サービス。月額600円(税込)で見放題対象作品として配信中。初回登録なら30日間の無料体験が可能です。

- U-NEXT:月額2,189円(税込)で見放題作品として配信中。初回登録では31日間の無料体験があり、さらに600ポイントが付与されるため、他の有料コンテンツも視聴可能です。

レンタルで視聴できるサービス

- TELASA:618円(税込)でレンタル視聴可能。テレビ朝日系のコンテンツが豊富で、他の邦画作品も多数ラインアップされています。

- Lemino:990円(税込)でレンタルまたは購入が可能。初回は1カ月の無料体験期間があり、映画やドラマを幅広く楽しめます。

配信サービス選びのポイント

映画を配信サービスで視聴する際は、以下のポイントに注目すると便利です。

- 無料体験期間の有無:初めての利用なら、無料期間を活用してコストを抑えることができます。

- 画質と対応デバイス:スマホやタブレットで視聴する場合、アプリの使いやすさや画質の設定も重要です。

- 視聴可能な他作品:是枝裕和監督の他作品(例:『万引き家族』や『そして父になる』)が視聴できるかどうかもチェックポイントになります。

配信サービスまとめ表

| サービス名 | 視聴形態 | 月額料金(税込) | 無料期間 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Prime Video | 見放題 | 600円 | 30日間 | オリジナル作品も豊富 |

| U-NEXT | 見放題 | 2,189円 | 31日間 | 雑誌や漫画も読み放題 |

| TELASA | レンタル | 618円~ | 無料期間なし | テレビ朝日系の作品が充実 |

| Lemino | レンタル/購入 | 990円~ | 1カ月間 | ドラマやアニメも多数 |

「誰も知らない」ネタバレで知る実話の結末と映画との違い

チェックリスト

- 映画『誰も知らない』のあらすじと結末の概要

- 実話となった「巣鴨子供置き去り事件」の詳細

- 映画と実話の違いとその意図

- 長男のその後やゆきの死因に関する事実

- 社会へのメッセージと映画が問いかける課題

映画「誰も知らない」実話となった事件の詳細

映画『誰も知らない』は、1988年に東京・巣鴨で発生した「巣鴨子供置き去り事件」を基に制作されました。この事件は、日本社会に大きな衝撃を与え、児童虐待やネグレクト(育児放棄)の実態を社会に突きつけるきっかけとなりました。

ここでは、実際に起きた事件の詳細を時系列でわかりやすく解説します。

事件の概要

1988年、東京都豊島区巣鴨のアパートで、母親が4人の子どもを残して家を出たことからこの事件は始まりました。

母親は、家賃や生活費を渡すことなく行方をくらまし、子どもたちは社会から孤立したまま自力で生きることを強いられることになります。

当時、長男は12歳で、妹や弟たちを懸命に世話し、食料を調達しようと必死でした。しかし、収入の手段もなく、生活は次第に困窮していきます。

事件の背景

母親は、各子どもたちの父親が異なるシングルマザーでした。

新しい生活を始めるために引っ越しをした際、大家には「母子家庭で息子1人」と偽り、他の3人の子どもたちはスーツケースに隠して部屋に運び込みました。

これにより、アパート内で「外に出てはいけない」「騒いではいけない」という制約の中、子どもたちは息を潜めるようにして生活していました。

生活の困窮と子どもたちの孤立

母親が家を出た後、長男は公園で水を汲んだり、コンビニで廃棄された食品をもらったりして、妹弟を養おうと奮闘しました。

しかし、次第に食料が底をつき、生活環境は悪化。電気・水道・ガスも止められ、子どもたちは衛生状態が悪化した部屋で生活を続けていました。

近隣住民やコンビニの店員など、子どもたちの異変に気づいた大人たちはいたものの、誰も通報することなく状況は放置されました。

三女の死亡事件

事件の最大の悲劇は、三女が亡くなったことです。

実際の事件では、長男の友人が「遊び半分」で三女に暴行を加えたことが死因でした。

泣き止まない三女に対し、加害者である友人が押し入れから繰り返し飛び降り、身体に大きな損傷を与えたことが死亡の直接的な原因となりました。

この事実は事件発覚後に報道され、多くの国民に衝撃を与えました。

事件の発覚とその後

三女の死亡後、長男は遺体をスーツケースに入れてアパートに放置しました。

異臭が漂い始め、異常を感じ取った大家が警察に通報したことで、事件は明るみに出ました。

警察が部屋に踏み込むと、子どもたちが劣悪な環境で生活していた事実と、スーツケースに入れられた三女の遺体が発見されました。

母親は育児放棄の罪で逮捕され、長男を暴行した少年たちも補導されました。

社会に与えた影響

この事件をきっかけに、児童虐待やネグレクトへの社会的関心が高まりました。

同時に、子どもを放置した親や、その家庭の異変に気づきながらも何も行動を起こさなかった周囲の大人たちへの批判が集まりました。

映画『誰も知らない』は、この事件を基にして「誰もが知っていたのに、誰も助けなかった」という社会の現実を静かに描き出しています。

映画「誰も知らない」の長男のその後

映画『誰も知らない』の長男・明(柳楽優弥)の姿は、観る人に深い印象を残します。母親が家を出た後、幼い兄妹の面倒を見ながら必死に生き抜こうとする明の姿は、多くの観客の心を揺さぶりました。

では、物語の中で長男のその後はどうなったのか、そして実話を元にしたモデルとなった長男の現実について見ていきます。

映画の中の長男・明のその後

映画内では、末っ子のゆきが亡くなった後も、明は残された妹や弟を支え続けます。しかし、物語は社会による救済や彼らの未来を明確には描かず、淡々と子どもたちが日常を生き続ける様子で幕を閉じます。

公園で無邪気に遊ぶ兄妹の姿と、飛行機を見つめる明の表情は、これからも彼が妹や弟を守るために懸命に生きようとする覚悟と、幼い妹を失った悲しみが交錯しています。

映画の結末は、彼らの未来に明るい希望を示すことなく、社会の冷淡さと子どもたちのひたむきな生命力を静かに映し出すものとなっています。

実話の長男のその後

本作のモデルとなったのは、1988年に東京・巣鴨で起きた「巣鴨子供置き去り事件」です。この事件では、母親が子ども4人を残して家を出た結果、兄妹が社会から孤立して生活を続けることになりました。

実際の事件では、妹の一人が亡くなるという痛ましい結果に至り、その後、長男は事件が発覚したことで保護されました。

その後の報道によれば、長男は児童相談所を経て支援を受け、やがて自立し、大学を卒業して幸せな家庭を築いたとも言われています。映画内のように未来が不透明なまま終わるのではなく、支援を受けて再出発したことが示唆されています。

社会が学ぶべき教訓

映画で描かれる長男・明の姿を通して、監督の是枝裕和は「誰もが知っていたのに、誰も助けなかった」という社会の無関心を鋭く問いかけています。

長男が負わされた過酷な役割は、社会の支援体制が十分に機能していなかった当時の日本の現実を映し出しており、現在も虐待や育児放棄といった問題への意識喚起につながっています。

映画「誰も知らない」ゆきの死因を解説

映画の中で、末っ子・ゆきの死は物語のクライマックスとなる重要な出来事です。小さな命が失われる場面は、子どもたちの生活の限界を象徴し、観客に深い衝撃を与えます。

ここでは、映画で描かれたゆきの死因や、実話との違いについて詳しく解説します。

映画で描かれたゆきの死因

映画内では、末っ子のゆきは室内で不慮の事故により亡くなります。

具体的には、遊んでいた際にバランスを崩して家具から転落し、頭を強打したことで命を落とすという設定になっています。

兄妹たちはパニックになりながらも、外部に助けを求めることができず、長男・明はゆきをスーツケースに入れ、羽田空港近くの草むらに埋めるという悲痛な選択をします。

ゆきの死が象徴するもの

この出来事は、子どもたちが社会から完全に孤立していた現実を象徴しています。

ゆきが亡くなっても誰にも相談できず、自力で埋葬するしかなかった明の行動は、子どもたちが社会的に「存在しない」状態に置かれていたことを物語っています。

映画を通して、監督は「子どもが助けを求められない社会の現状」に対する警鐘を鳴らしています。

実話での死因との違い

映画では転落事故として描かれていますが、実際の「巣鴨子供置き去り事件」では、亡くなったのは三女であり、長男の友人からの暴行が原因でした。

泣き続ける妹に対し、遊び感覚で繰り返し暴力を加えたことで命が失われるという、痛ましい事件だったのです。

映画では観客への心理的負担を考慮し、事故死として描かれていますが、その背景には、事件の残酷さを過剰に再現するのではなく、社会的な問題を静かに訴える意図があったと言われています。

ゆきの「かわいそうだね」の意味

映画内で、ゆきが道端の花を見て「かわいそうだね」とつぶやく場面があります。この言葉は、捨てられた花が自分たちの境遇と重なることを無意識に理解していた可能性を示唆しています。

その後、彼女が亡くなることで、子どもたちが置かれていた厳しい状況がより強調される構造になっており、観る者に深い余韻を残します。

ゆきの死は、子どもたちだけで社会から孤立して生きることの困難さを象徴しています。

同時に、彼女の死は周囲の大人たちが関心を持っていれば防げた可能性があったという点で、「私たちは見て見ぬふりをしていないか?」という問いを観客に投げかけています。

この映画を通じて、社会全体で子どもたちを守るために何ができるのかを、改めて考えさせられるのです。

実話と映画「誰も知らない」の違い

映画『誰も知らない』は、前述の「巣鴨子供置き去り事件」をベースにしていますが、事実をそのまま描写するのではなく、観客への心理的負担や作品のメッセージ性を考慮して多くの改変が施されています。

ここでは、実話と映画の違いについて具体的に見ていきます。

1. 子どもの死因の違い

映画では、末っ子・ゆきが不慮の転落事故で亡くなります。

自宅の棚に登った際、バランスを崩して落下し、頭部を強打した結果、命を落とすという設定です。

しかし、実際の事件では三女は暴行により死亡しました。

長男の遊び仲間が、泣き続ける三女に対し、押し入れの上から何度も飛び降りるという暴力を加えたことが死因です。

映画ではこの悲劇を「事故死」として描写することで、物語の焦点を「子どもたちの孤独」と「社会の無関心」に当てています。

2. 子どもたちの性格や関係性

映画では、兄妹たちは互いに助け合い、絆で結ばれている姿が描かれています。

明は妹や弟たちを懸命に守り、幼い兄妹たちも兄を慕い、支えようとする姿が印象的です。

しかし、実際の事件では、子ども同士の関係は良好とは言えませんでした。

兄妹同士でのいざこざや、長男の友人によるいじめなど、決して美しい家族像ではなかったことが記録に残っています。

映画では、フィクションとして「兄妹愛」を強調することで、状況の過酷さと純粋な生きる力を際立たせています。

3. 母親の人物像

映画での母親・けい子(YOU)は、明るく軽い雰囲気を持つものの、育児放棄をするという複雑な人物として描かれています。

子どもたちを置いて出て行く場面も淡々としており、母親らしい愛情が感じられない演出です。

一方、実際の事件の母親は生活に困窮し、精神的にも不安定な状態であったとされています。

事件後、逮捕されるものの「自分も助けてほしかった」と供述しており、社会的支援を受けることができなかったシングルマザーの苦しみも背景にあったのです。

4. 映画の結末と現実の違い

映画の結末は、長男・明が妹・ゆきの遺体を埋めた後も、残された兄妹とともに生活を続ける場面で終わります。

飛行機を見上げる明の表情には、悲しみと虚無感、そして未来へのわずかな希望が交錯しています。

しかし、実際の事件では、三女の遺体の異臭に気づいた大家の通報により、子どもたちは保護されました。

長男は児童養護施設に引き取られ、やがて自立して社会復帰を果たしたとされています。

映画はこの「救済の瞬間」を描かず、観客に「この後、彼らはどうなるのだろう」という問いを投げかける形で終わります。

映画と実話が教えてくれるもの

映画『誰も知らない』と「巣鴨子供置き去り事件」には、共通する悲痛な現実が存在しています。

それは、社会から孤立した子どもたちが、大人たちの無関心の中で生き延びようとしたという事実です。

実話では、子どもたちは適切な支援を受けることなく苦しみ、最悪の結末を迎えました。

映画では、事件の残酷さを和らげつつ、社会が見て見ぬふりをしてきた現実をあぶり出しています。

この作品が問いかけているのは、「あなたは知っているのに、何もしない大人になっていませんか?」という重いメッセージです。

私たちは、このメッセージを心に刻み、子どもたちが安心して生きられる社会を作るために、できることを考え続けなければなりません。

映画『誰も知らない』の感想文

1. 無関心の恐ろしさを突きつける作品

映画『誰も知らない』を観終わった後、心の奥に重い石が沈んだような感覚が残った。あの子どもたちが直面した過酷な現実を、社会全体が「誰も知らないふり」をして見過ごしていた。特に、近隣住民やコンビニ店員、大人たちが何となく異変に気づいていたであろうに、誰一人として行動を起こさなかった事実が印象に残る。自分が同じ場面に直面したら、果たして声をかける勇気が持てるのだろうか?社会の無関心が生んだ悲劇が胸を締めつける。

2. 家族の絆と兄妹愛の尊さ

父親が異なり、母親からも置き去りにされた兄妹たちが、寄り添いながら懸命に生きようとする姿には心を打たれた。特に長男・明の苦悩と責任感には、胸が詰まる思いがした。わずか12歳の少年が、母親の役割を代わりに担い、妹弟のために奮闘する姿は、同じ父親として心が痛んだ。兄妹たちが公園で遊ぶシーンで見せる笑顔が、普段の生活の辛さを物語っているようで、幸せのはかなさを感じずにはいられない。

3. ゆきの死と喪失感のリアル

妹のゆきが亡くなるシーンは、まるで心が凍りつくような衝撃だった。幼い命が消えたことに対して、誰も助けを求めることができず、遺体をトランクに入れて空港近くの草むらに埋める明の姿が、現実の残酷さを象徴している。このシーンを観て、子どもの命を守るべきは親であり、社会であることを痛感した。

4. 映画を通じて突きつけられる社会の課題

この映画は、1988年の巣鴨子ども置き去り事件をもとにしているが、現代でも子どもを取り巻く環境には課題が多い。児童虐待やネグレクトのニュースを目にするたびに、映画の中での子どもたちの姿が脳裏をよぎる。大人の無関心が子どもを苦しめる現実を前に、私たちは何を学び、どう行動するべきなのか。映画を観終わった後、社会の一員としての自分の責任を改めて考えさせられた。

5. 映画を見終わって感じたこと

『誰も知らない』は、エンターテインメントというより、社会への問いかけが詰まった作品だった。自分の子どもがいる身として、他人事ではないと強く感じる。誰かが気づいて声をかけていたら、子どもたちの運命は変わっていたかもしれない。そう思うと、ただ「可哀想な話だった」で終わらせてはいけない気がする。私たち一人ひとりが、身の回りの「異変」に気づき、勇気を持って行動することが、未来の悲劇を防ぐ一歩になるのかもしれない。

この映画を、ぜひ多くの人に観てもらいたい。

なぜなら、この作品が描き出す「誰も知らない現実」は、私たちの社会に今も潜んでいるからだ。

映画「誰も知らない」ネタバレから見る実話の結末と社会的メッセージ

- 2004年公開の是枝裕和監督による社会派ドラマ

- 実話「巣鴨子供置き去り事件」をもとにしたストーリー

- 長男・明を演じた柳楽優弥がカンヌ国際映画祭最優秀男優賞を受賞

- 育児放棄による子どもたちの孤独な生活を描いている

- 音楽を極力排除し、ドキュメンタリータッチで現実感を演出

- 映画内では末っ子・ゆきが転落事故で死亡

- 実話では三女が長男の友人による暴行で命を落とした

- 子どもたちは母親の失踪後、社会から孤立して生活

- 周囲の大人が異変に気づきながらも誰も通報しなかった

- タイトル「誰も知らない」は「知ろうとしなかった社会」を象徴している

- 明が妹弟を支える姿が、幼い子どものたくましさを感じさせる

- 羽田空港でのゆきの埋葬シーンが、喪失感と孤独を印象づける

- 実話では事件発覚後、長男は児童相談所で保護された

- 映画は現実の過酷さを和らげつつ、社会の無関心を問いかける構成

- 配信サービスではPrime VideoやU-NEXTなどで視聴可能