映画『哀れなるものたち』は、その独創的なストーリーと映像美が話題を呼び、観客に強烈なインパクトを与えた話題作です!エマ・ストーンが主演を務める本作は、奇抜な設定と衝撃的な展開が特徴で、視聴後の余韻が深く残る作品として注目されています。

この記事では、映画『哀れなるものたち』のあらすじをわかりやすく解説し、物語の重要なポイントや象徴的な演出についての考察を交えつつ、衝撃的なラストシーンのネタバレを含めた詳しい解説を行う。これから鑑賞を考えている方や、作品の意味をより深く知りたい方に向けた、充実の内容をお届けしますので最後までよろしくお願いします。

『哀れなるものたち』のあらすじとネタバレ考察|作品の魅力を解説

- 『哀れなるものたち』は2023年公開のSFロマンス・コメディ映画

- エマ・ストーンが主演し、アカデミー賞4部門を受賞

- 奇抜なあらすじとビジュアル表現が特徴

- モノクロとカラーの切り替えが成長を象徴

- ベラの成長と自己探求が物語の核

- 過激な描写があるため観賞には注意が必要

『哀れなるものたち』の基本情報と作品概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 哀れなるものたち (Poor Things) |

| 年齢制限 | R18+ |

| 公開年 | 2023年 (日本公開 2024年1月26日) |

| 制作国 | イギリス / アメリカ / アイルランド |

| 上映時間 | 141分 |

| ジャンル | SF / コメディ / ロマンス / ファンタジー |

| 監督 | ヨルゴス・ランティモス |

| 主演 | エマ・ストーン / マーク・ラファロ / ウィレム・デフォー |

『哀れなるものたち』は、2023年公開のイギリス・アメリカ・アイルランド合作のSFロマンティック・コメディ映画です。監督は『女王陛下のお気に入り』などで知られるヨルゴス・ランティモス、主演はエマ・ストーンが務めました。原作はアラスター・グレイの同名小説で、1992年に発表されたシュールで哲学的な作品が基となっています。以下、作品の基本情報を整理します。

受賞歴と評価

本作は、第96回アカデミー賞において作品賞、主演女優賞(エマ・ストーン)、助演男優賞(マーク・ラファロ)など、11部門にノミネートされ、そのうち4部門で受賞を果たしました。さらに、ゴールデングローブ賞のコメディ部門でも受賞するなど、世界的に高い評価を受けています。

作品の特徴

『哀れなるものたち』は、独創的なビジュアル表現と衝撃的なストーリー展開が特徴です。特に、モノクロからカラーへの映像変化、幻想的な衣装デザイン、そして哲学的なテーマが観客に深い印象を残します。エマ・ストーンの体当たりの演技、ウィレム・デフォーの怪演、マーク・ラファロのコミカルかつ哀愁漂う演技など、役者陣の力強いパフォーマンスも見どころです。

観る際の注意点

一方で、過激な性描写やグロテスクなシーンが多いため、万人向けの作品ではありません。R18指定を受けていることからも、観賞する際にはその点に留意が必要です。

まとめ

『哀れなるものたち』は、衝撃的かつ美しく、常識を覆す革新的な作品です。独創的なビジュアルや哲学的なテーマが見事に融合し、観る人の価値観を揺さぶる強烈なインパクトを持った作品として注目を集めています。刺激的でありながらも、人間の本質に迫る深いメッセージが込められた本作は、観る価値のある映画といえるでしょう。

複雑で独創的なあらすじをわかりやすく解説

『哀れなるものたち』は、常識では考えられない奇抜な設定と、ユニークなストーリー展開が話題を呼んだ作品です。以下に、そのあらすじをわかりやすく解説します。

物語の発端

物語は、ヴィクトリアという妊婦が橋から飛び降り自殺するシーンから始まります。そこへ通りかかった外科医ゴッドウィン・バクスター(通称:ゴッド)が、ヴィクトリアの遺体を回収し、自宅で手術を施します。驚くべきことに、ゴッドはヴィクトリアの脳を取り出し、胎児の脳をヴィクトリアの頭に移植して蘇生させるという、まさにフランケンシュタインのような行為に及ぶのです。

この手術により誕生したのが、ベラ・バクスター(エマ・ストーン)です。ベラは成人女性の体を持ちながらも、精神年齢は赤ん坊のままという異様な存在として生まれ変わります。

ベラの成長と冒険

ベラは幼児のような行動を取りながら成長し、次第に知識や感情、そして性の快楽までも知ることになります。そんな中、彼女は弁護士のダンカン・ウェダバーン(マーク・ラファロ)と共に旅立ち、さまざまな人々と出会うことで、自由や愛、欲望、社会の矛盾を学んでいきます。

リスボンやパリ、アレクサンドリアなどの地を巡りながら、ベラは娼婦として生計を立てたり、貧しい人々に施しを与えたりするなど、型破りな経験を重ねていきます。物語が進むにつれ、ベラは次第に「自己とは何か」「人はなぜ生きるのか」といった哲学的な問いに向き合うようになります。

クライマックスとラストシーン

クライマックスでは、ベラの過去やヴィクトリアの真実が明かされます。ヴィクトリアの元夫であるアルフィー(クリストファー・アボット)が登場し、彼の暴力的な本性が露わになります。アルフィーに脅迫されるも、ベラは彼に反撃し、アルフィーの脳を動物の脳に移植するという衝撃の結末が描かれます。

その後、ベラは医者になる道を選び、科学者としての道を歩み始めることで物語は幕を閉じます。

本作のテーマと意図

『哀れなるものたち』は、「人間の本質」や「自由の在り方」を問いかける作品です。ベラは社会のルールや常識に囚われることなく、自らの意志で行動し続けます。彼女の無邪気さや探求心は、同時に人間の欲望の本質を象徴しており、観る者に多くの考察の余地を残します。

まとめ

『哀れなるものたち』は、単なる奇抜な物語に留まらず、人間の本能や欲望、成長の過程を描いた深遠な作品です。エロティックかつグロテスクな描写が目立つ一方で、根底には哲学的なテーマが込められています。衝撃の展開と刺激的な映像美が織り成す、唯一無二の映画体験が味わえるでしょう。

エマ・ストーンが魅せた衝撃の演技力とは?

エマ・ストーンは『哀れなるものたち』で、これまでのキャリアを超える驚異的な演技力を披露しました。彼女が演じたベラ・バクスターは「大人の身体に赤ん坊の脳が宿る女性」という特殊なキャラクターです。エマ・ストーンは、この難役を見事にこなし、物語が進むにつれて成長するベラの変化を繊細に表現しています。

表情と身体表現の巧みさ

本作では、身体的な動きが重要な役割を果たしています。物語の序盤、ベラはまだ幼児の知能しか持たないため、歩き方はぎこちなく、視線は好奇心に満ちています。エマ・ストーンは、体をくねらせたり、突然飛び跳ねたりと、赤ん坊特有の無邪気さと奇妙な動作を細かく表現。観客にベラの異質さを印象づけつつ、次第に人間としての意志を獲得していく過程をリアルに描いています。

さらに、ベラが次第に感情や知性を獲得していくにつれ、彼女の表情や仕草も変化します。エマ・ストーンは、その移り変わりを一つひとつ丁寧に演じ、観客がベラの成長を実感できるようにしています。

過激なシーンにも挑んだ圧倒的な覚悟

『哀れなるものたち』は、性的な描写が多い作品でもありますが、エマ・ストーンはそのシーンにおいてもベラの「知ることへの欲求」を体現。決して露出や刺激性だけが目立つのではなく、「何かを知りたい」という純粋な衝動を感情豊かに演じ切っています。これは、彼女の表現力の高さがあってこそ成し得たことです。

感情の振れ幅が見事なクライマックス

終盤では、ベラが自らの出自や人間としての本質に気づき、強い意志を示すシーンが展開されます。特に、ゴッドウィン博士との再会や、元夫アルフィーとの対決では、怒り・哀しみ・慈愛が複雑に絡み合う難しい感情を迫真の演技で魅せています。感情が高まり涙を流す場面でも、決して過剰にならず、観る者の心に強く訴えかける名演です。

演技の評価と受賞歴

エマ・ストーンの演技は、映画評論家からも絶賛され、第96回アカデミー賞主演女優賞を獲得するなど、その演技力が世界中で評価されました。彼女のキャリアにおいても特筆すべき作品であり、エマ・ストーンの新たな境地を切り開いたといえるでしょう。

監督ヨルゴス・ランティモスの独自性に迫る

ヨルゴス・ランティモス監督は、独創的で挑戦的な作風で知られるギリシャ出身の映画監督です。『哀れなるものたち』では、その個性が存分に発揮され、観客の心に強烈な印象を残しました。彼の独自性は、主に映像美・演出・テーマ性の3つの要素に現れています。

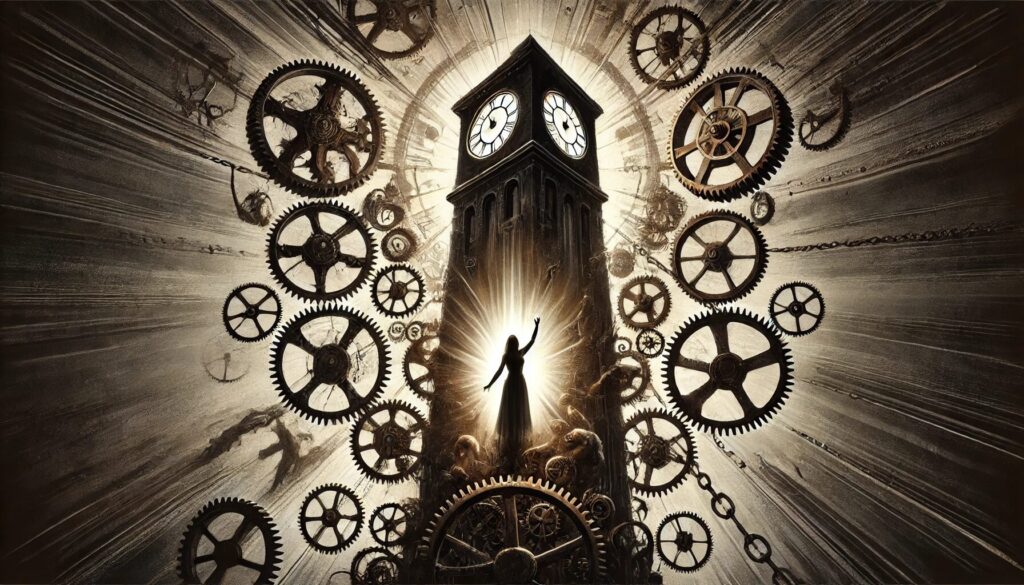

独特な映像美とビジュアルデザイン

本作は、モノクロとカラーの切り替えや、魚眼レンズを駆使した不思議な視点など、視覚的にユニークな演出が施されています。特に、物語の序盤ではモノクロ映像が用いられ、ベラが世界を知り始めるタイミングで色彩豊かなカラーへと変わります。この切り替えは、ベラの成長と世界観の広がりを象徴しており、ランティモス監督ならではの巧みな演出が光ります。

また、衣装や美術にもこだわりがあり、中世とSFが融合した幻想的な世界観が見事に描かれています。視覚的にインパクトのあるビジュアルが、本作の異様さと魅力を引き立てています。

観客の価値観を揺さぶる挑戦的なテーマ

ヨルゴス・ランティモス監督は、「人間の本質」や「社会の既成概念への疑問」といった深いテーマを描くことで知られています。本作でも、性的描写や暴力を通じて「自由とは何か」「欲望は悪なのか」といった問いを投げかけています。

特に、ベラが「女性は男の所有物である」という価値観に屈せず、自らの道を切り開いていく姿は、現代のジェンダー問題にも通じる強いメッセージ性があります。こうした挑発的なテーマをあえてコミカルかつシニカルに描く点が、ランティモス監督の独自性といえるでしょう。

予測不能なストーリーテリング

『哀れなるものたち』では、観客の予想を裏切る展開が次々と繰り広げられます。特に、クライマックスでは「ヤギ将軍」のエピソードが加わり、倫理や道徳を揺さぶる強烈な余韻を残します。このように、観客の予想を上回るストーリー構成も、ヨルゴス・ランティモス監督の真骨頂といえるでしょう。

ヨルゴス・ランティモス監督の評価

ヨルゴス・ランティモス監督は、本作で第96回アカデミー賞監督賞にノミネートされるなど、その独創性が改めて世界中から注目されました。過去作『ロブスター』や『聖なる鹿殺し』といった作品でも、観る者の価値観を覆す手法で評価されています。『哀れなるものたち』は、そうした彼のキャリアの中でも、最も視覚的かつ衝撃的な作品といえるでしょう。

モノクロとカラーの演出が示す意味とは?

『哀れなるものたち』では、モノクロとカラーの切り替えが象徴的に用いられています。この演出は単なる視覚効果ではなく、物語のテーマや登場人物の心理を映し出す重要な意味を持っています。特に、主人公ベラ・バクスターの成長と深く結びついています。

モノクロ映像が示す「無知の世界」

物語の序盤、ベラがまだ自宅の中で生活しているシーンはモノクロ映像で描かれています。これは、彼女の知識や経験が乏しく、「無知で純粋な状態」であることを象徴しています。モノクロであることで、視覚的にも感情が制限され、ベラがまだ外の世界を知らない「閉鎖された環境」にいることを強調しています。

また、モノクロの映像は、ベラが成長する前の「静的な時間の象徴」としての役割も果たしています。感情や知識が乏しい彼女は、世界を理解するための「色」をまだ獲得していない状態にあるのです。

カラー映像が示す「知識と解放の世界」

ベラが外の世界に飛び出し、好奇心に満ちた冒険を始めると、画面は鮮やかなカラーに切り替わります。これは、ベラが「新たな価値観」や「外の世界の現実」を知る過程を象徴しています。特に、カラーが極端に鮮やかで毒々しいほどの色合いに仕上げられている点が印象的です。

これは、ベラの感情が高まり、自由を謳歌する解放感を表現していると同時に、彼女が無秩序で混沌とした「現実世界の複雑さ」に直面していることも暗示しています。「無垢なモノクロの世界」から「善悪や快楽が渦巻くカラーの世界」へと変わる対比が、観客に強く印象づけられるのです。

映像の切り替えが持つ心理的効果

このモノクロからカラーへの変化は、ベラの「視野の拡大」や「自我の目覚め」を視覚的に伝える演出として機能しています。さらに、モノクロ時代に制限されていた感情が、カラー映像になると一気に噴き出すため、観客もその変化を直感的に感じ取ることができます。

このような視覚的なコントラストは、監督ヨルゴス・ランティモスならではの独創的な表現手法であり、映画全体に深みを与えています。ベラの成長に伴って映像の色彩が変化していく点は、視覚的な没入感と物語のシンクロを見事に成立させています。

象徴的な衣装デザインと美術の魅力を語る

『哀れなるものたち』は、衣装デザインや美術においても非常に個性的で、視覚的な魅力が際立つ作品です。特に、衣装はキャラクターの個性や物語のテーマを象徴する重要な役割を果たしています。

華やかで奇抜な衣装が映し出すベラの成長

本作の衣装デザインを手掛けたのは、ホリー・ワディントン。彼女の手掛ける衣装は、従来のビクトリア朝風のスタイルに、中世のゴシック調やSF的な要素を融合させたユニークなデザインが特徴です。

ベラの衣装は、物語の進行とともに次第に変化していきます。序盤は控えめでシンプルな衣装が多いものの、ベラが自我を獲得し、自由に行動するようになるにつれ、色彩豊かで大胆なデザインの服装に変わっていきます。これは、ベラの「無垢さからの解放」と「自己表現の拡大」を象徴しています。

特に、ベラが着用するブルーのドレスやイエローのミニスカートは、鮮やかで目を引くデザインです。これらの衣装は、ベラの自由奔放な生き方や、社会の枠にとらわれない強さを表現しています。

男性キャラクターの衣装が示す社会的風刺

一方、男性キャラクターの衣装は、どこか滑稽で過剰に装飾されたものが多く、男性優位社会の風刺が込められています。例えば、ダンカン(マーク・ラファロ)が着用する煌びやかなスーツや、ゴッドウィン博士(ウィレム・デフォー)の奇妙な装いは、権力を誇示しつつも滑稽さが滲み出る意図的なデザインとなっています。

これにより、登場人物の行動や物語の展開にユーモアが加わり、観客に強烈な印象を与えます。

美術デザインが映し出す非現実的な世界観

本作の美術デザインは、ビクトリア朝の伝統的な建築に加え、スチームパンクやサイバーパンクの要素が取り入れられ、幻想的な雰囲気が際立っています。特に、魚眼レンズを活用した映像は、歪んだ視点での世界の捉え方を象徴し、ベラの無邪気さと周囲の混沌を表現する役割を担っています。

さらに、ベラが過ごす家の内装は、医学的な実験室と豪華な洋館が融合した不気味な空間で、監督ヨルゴス・ランティモスの独創的な世界観を視覚的に印象付けています。

衣装と美術の相乗効果

『哀れなるものたち』の衣装と美術は、視覚的なインパクトだけでなく、物語のテーマやキャラクターの内面を的確に表現しています。特に、ベラの成長に合わせた衣装の変化や、男性キャラクターの滑稽な衣装は、観る者に強い印象を与え、物語のメッセージをより深く伝える要素となっています。

本作は、衣装デザインや美術を通して、「自由」と「抑圧」、「善と悪」といった複雑なテーマを視覚的に描き出した、極めて芸術性の高い作品です。

『哀れなるものたち』のあらすじとネタバレ考察|衝撃のラストを解説

チェックリスト

- 『哀れなるものたち』は、登場人物の心理描写が深く、単純な善悪で語れない人間の複雑さを描いている

- ベラは無垢な存在から成長し、自らの意志で医学者になることを選ぶ

- ゴッドウィン博士は科学者としての冷徹さと父親としての愛情を併せ持つ

- ダンカンやアルフィー将軍は、支配欲や権力欲に翻弄され哀れな末路を迎える

- 物語では「自由」と「抑圧」の対立や、科学の暴走、社会的価値観の問題がテーマとなっている

- 『哀れなるものたち』は「不完全でも意志と行動で未来を切り開ける」ことを伝える希望の物語

登場人物が秘める深い心理描写を解説

『哀れなるものたち』は、登場人物一人ひとりが深い内面を持ち、それぞれの心理が物語に大きく影響を与えています。単純な善悪の区別では語れない、複雑でリアルな人間像が描かれているのが本作の特徴です。

ベラ・バクスター|無垢さと自由への渇望

主人公であるベラ・バクスター(エマ・ストーン)は、成人の体に胎児の脳を移植されて誕生した存在です。物語序盤では、彼女はまるで赤ん坊のように無垢であり、善悪や社会的ルールといった価値観がまったくありません。言葉や行動がストレートで、他者の思惑に左右されることなく純粋に「知りたい」「やってみたい」という欲求に従って行動します。

この無垢さが、男性キャラクターたちを翻弄し、彼女の成長が物語の大きなテーマとなっています。ベラが本能のままに行動し、やがて自己の意志で「医学者になる」という目標にたどり着くまでの心理の変化が、彼女の内面を深く映し出しています。

ゴッドウィン・バクスター|愛と狂気のはざまで

ゴッドウィン・バクスター博士(ウィレム・デフォー)は、外科医として天才的な才能を持つものの、異様なまでに科学的探究心に没頭するキャラクターです。自身の身体を実験台にしてきた過去を持ち、顔や体には無数の傷跡が残っています。彼の行動は冷徹でありながら、ベラに対しては父親としての愛情がにじみ出ています。

ベラが自由を求めて家を飛び出した際も、博士は彼女の意志を尊重し、止めることはありませんでした。これは、単に「実験体の観察」としての関心にとどまらず、彼女の成長を信じる「愛情」によるものだと考えられます。

ダンカン・ウェダバーン|滑稽さと哀れな男の葛藤

ダンカン・ウェダバーン(マーク・ラファロ)は、自己中心的でプレイボーイな弁護士として描かれています。彼は自分の支配下に置きたいという欲望からベラに接近しますが、ベラの行動は常に彼の予想を超え、彼を混乱させます。ダンカンは次第に彼女に翻弄され、自信家だった姿が次第に「哀れで滑稽な男」へと変化していきます。

ダンカンの心理描写は、「女性を支配しようとする男の愚かさ」を皮肉ったものとして描かれています。彼の破滅的な結末は、権威や支配にしがみつく人間の弱さを象徴しています。

マックス・マッキャンドルス|穏やかな愛と包容力

ベラの婚約者であるマックス(ラミー・ユセフ)は、物語の中で最も穏やかで誠実なキャラクターです。ベラの奔放さに困惑しながらも、最後まで彼女を受け入れ、支え続ける姿勢は、「愛とは相手を尊重すること」というメッセージを象徴しています。

アルフィー・ブレシントン将軍|支配欲の象徴

アルフィー・ブレシントン将軍(クリストファー・アボット)は、男性優位社会の象徴として登場します。女性を自分の所有物として扱い、最後にはその支配欲によって破滅へと追いやられます。彼の姿は、物語の中で「男性の暴力性」や「権力の危険性」を強く象徴しています。

本作の登場人物たちは、それぞれが「欲望」「愛情」「支配」「尊重」といった感情を抱え、物語に深みを与えています。これらの心理描写が、単なる奇抜なSF作品にとどまらない、人間の本質を描いた作品としての評価につながっています。

哲学的テーマと社会風刺が描く現代の問題点

『哀れなるものたち』は、単なるファンタジー作品ではなく、哲学的なテーマや社会風刺を深く内包した作品です。人間の本質や社会の矛盾を鋭く問いかける本作は、観る者に「個人の自由とは何か」「抑圧がもたらす影響とは何か」といった普遍的な問題を投げかけます。

自由と抑圧の対立が描く人間の本質

本作の中心的なテーマの一つは、「自由を求める個人」と「社会的な抑圧」の対立です。主人公ベラは、常識や道徳、社会的なルールに縛られることなく、自らの欲求や知的探求心のままに行動します。彼女の無邪気で自由な生き方は、保守的な価値観を持つ男性たちと対立し、社会が個人の自由を抑圧している現実を浮き彫りにしています。

特に象徴的なのが、ベラが娼館で働くシーンです。ここでは「女性が自らの意志で行動することの重要性」が描かれ、性を通してベラが自己の主体性を確立していく姿が印象的に映し出されています。ベラは決して搾取される存在ではなく、自らの意志で「身体を使う手段」としてその道を選び、男性優位社会の価値観に挑んでいるのです。

この描写は、「社会の抑圧に屈せず、すべての人が自由に生きる権利がある」という強いメッセージが込められています。

性と欲望の描写が示す人間の根源的な衝動

本作では、過激な性描写が大胆かつ直接的に描かれていますが、これは単なる刺激的な演出ではありません。ベラが性を通して自らの身体や感情を理解し、成長していく過程は、「人間の本能的な欲望の本質」に迫る重要な要素として機能しています。

ベラは、社会の「性=恥ずかしいもの」という固定観念にとらわれることなく、純粋な知的好奇心で行動します。この姿勢は、「人間が本来持つ欲望や快楽を自然なものとして肯定するべき」という、抑圧的な価値観への挑戦でもあります。欲望が制御されすぎた社会へのアンチテーゼとして、性の描写が積極的に取り入れられているのです。

科学の暴走が問いかける倫理観

ゴッドウィン博士が行った「人間の脳を胎児の脳に置き換えて蘇生させる」という禁忌の実験は、現代における「科学の暴走」や「倫理の問題」を強く意識させる要素です。

現実社会においても、遺伝子操作やクローン技術の発展は、人間の倫理観や価値観を揺さぶる問題として注目されています。博士の実験は、その最たる例として描かれ、「科学が万能であるという傲慢さ」に対する痛烈な警鐘が込められています。

しかし、博士はベラを「実験体」として見つつも、彼女の自由を尊重する姿勢も見せます。この描写は、科学の持つ危険性と可能性が同居していることを示し、「科学技術の進歩は倫理と向き合いながら進むべきである」という重要なテーマを提示しています。

男性優位社会への批判と崩壊

本作では、男性キャラクターたちの多くが「女性を支配しようとする者」として描かれています。ダンカンやアルフィー将軍は、ベラを意のままにしようとしながらも、最終的には破滅に追い込まれます。

- ダンカンは、「女性は自分の思い通りになるもの」と信じ、ベラに執着します。しかし、彼女の行動に翻弄され続け、最後には自らの滑稽さを露呈して破滅していきます。

- アルフィー将軍は、暴力や権力で女性を支配しようとしますが、その行き過ぎた支配欲の果てに「ヤギの脳」を移植され、動物のような存在へと成り下がってしまいます。

この展開は、「権力や支配を利用して他者をコントロールしようとする者の哀れさと破滅」を象徴し、男性優位社会の危うさを痛烈に批判しています。さらに、彼らが破滅する一方で、ベラが医学者としての道を選び、自らの人生を切り開く姿は、現代における「女性の主体性と自由」を強く肯定するメッセージといえるでしょう。

哀れなるものたちが映し出す「人間の本質」

『哀れなるものたち』のタイトルが示すのは、単に「社会の犠牲者としての人々」ではありません。むしろ、本作が描く「哀れさ」は、「人間が不完全であるがゆえに持つ愛おしさ」を象徴しています。

ダンカンやアルフィー将軍は、支配欲や権力欲に取り憑かれ、最終的に哀れで滑稽な末路をたどります。一方、ベラは無垢な存在でありながら、知識や快楽、感情を通じて成長し、自らの意志で社会に貢献する道を選びます。

これにより、作品は「人間の持つ欲望や矛盾は決して悪ではなく、それがあるからこそ人間は成長し、前に進める」というポジティブなメッセージを伝えています。すべての人間が持つ「不完全さ」や「欲望」と向き合いながら、未来を切り開いていく力こそが、本作が提示する「人間の本質」なのです。

まとめ|現代社会への痛烈なメッセージ

『哀れなるものたち』は、「個人の自由と社会的な抑圧の対立」、「性の抑圧からの解放」、「科学の暴走」、「男性優位社会の崩壊」といった多面的なテーマを描き出しています。

これらの要素が複雑に絡み合いながら、最終的に示されるのは、「不完全で哀れな存在であっても、人は自由と意志によって未来を切り開ける」という強いメッセージです。ユーモアとシニカルな演出を交えながら、社会の矛盾や抑圧に鋭く切り込んだ本作は、まさに「現代社会への風刺と哲学的な思索が交差した傑作」といえるでしょう。

「哀れなるものたち」に隠された真の意味とは?

『哀れなるものたち』というタイトルには、単に「不完全で哀れな人々」という表面的な意味を超えた、「社会の抑圧や固定観念に囚われ、自由を失った人々」という深い象徴的なメッセージが込められています。本作は、登場人物の行動や結末を通して「人間の本質」や「社会の矛盾」を浮き彫りにし、自由を求めて行動する人間の強さを描いています。ここでは、作品に隠されたその意味について詳しく解説します。

哀れなるものたち=「社会に翻弄される人々」

本作では、登場人物たちが「自由を求める者」と「社会に縛られる者」の対比によって、「哀れさ」の本質が描かれています。

1. ベラ・バクスター|自由の象徴

ベラは、幼児の脳を持ちながら成人女性の体に生まれ変わった存在です。社会のルールや道徳観に囚われることなく、好奇心に従って行動する彼女は、「自らの意志で行動する自由な存在」として描かれています。

ベラは次第に知識や感情を学び、やがて医学者として自立するという選択をします。これは、「社会の抑圧に屈せず、自らの力で未来を切り開く人間の強さ」を象徴しています。彼女の存在が「哀れなるものたち」に含まれないのは、その行動の根底に「自分の意志を貫く自由」があるからです。

2. ダンカン・ウェダバーン|支配に囚われた哀れな存在

ダンカンは、権力や支配欲に取り憑かれ、ベラを自らの所有物のように扱おうとします。しかし、ベラの予測不能な行動に翻弄され続けた結果、次第にその自信は崩れ、最終的には滑稽で哀れな存在に転落していきます。

彼の姿は、「他者を支配しようとする者こそ、自らの人間性や尊厳を失っていく」というメッセージが込められています。

3. アルフィー・ブレシントン将軍|権力に執着する「真に哀れな存在」

アルフィー将軍は、物語の中で最も哀れな存在として描かれています。彼は女性を自分の所有物として扱い、ベラを力で支配しようとしますが、最終的に「動物の脳を移植される」という悲惨な結末を迎えます。この展開は、「他者の自由を抑圧する者は、やがて自らが支配される」という強烈な皮肉と因果応報の象徴といえます。

「哀れさ」と「人間の本質」

『哀れなるものたち』では、「哀れさ」が人間の本質として描かれています。人は本能的に欲望や支配欲を持つ生き物ですが、その欲望に執着し、他者を支配しようとした者は「哀れな存在」として描かれます。

一方、ベラは「知ること」や「感じること」に対してまっすぐな欲求を持ち、その欲求を抑圧せずに行動し続けます。彼女の行動は無秩序に見えつつも、実際には人間が本来持つ「意志と欲望の純粋さ」を象徴しています。彼女の存在は「哀れさ」ではなく、むしろ「希望の象徴」として描かれています。

「哀れなるものたち」が映し出す社会の抑圧

タイトルが示す「哀れなるものたち」は、単に個人の行動や性格を指すのではなく、「社会の抑圧に翻弄された人々」の象徴でもあります。

特に、女性の主体性を抑圧する社会構造に対する批判が込められています。物語では、ベラが性に対して積極的に行動することで、「性=恥ずかしいもの」という固定観念に立ち向かう姿が描かれています。彼女が娼館で自らの意思で働く場面は、「性を通して自らの存在を肯定し、自由を勝ち取る」という強いメッセージを発信しています。

「哀れなるものたち」に込められた希望

『哀れなるものたち』というタイトルは、ネガティブな印象を与えがちですが、その本質には「希望のメッセージ」も込められています。

物語のクライマックスでは、ベラが「医学者として生きる」という道を選び、人生に目的を見出します。これは、「不完全な存在であっても、自らの意志と行動で未来を切り開ける」という、ポジティブなメッセージが込められています。

また、ダンカンやアルフィーの破滅は「他者を支配することで得た権力は、いずれ崩壊する」という警鐘でもあります。これに対し、ベラが「学び、成長し、自由を選ぶ」という結末は、「哀れな存在」を超えていくための道筋を提示しています。

まとめ

『哀れなるものたち』というタイトルが指す「哀れさ」とは、社会の固定観念や権力に縛られ、自らの意志を失った人々のことを意味しています。しかし本作は、単に「人間の哀れさ」を描くだけでなく、「自らの意志と行動で自由を獲得し、未来を切り開いていく人間の強さ」を描いた作品でもあります。

ベラの姿は、抑圧された社会に生きる人々に向けて、「不完全でも、自らの意志で生き抜くことで、自由と希望を手にできる」という力強いメッセージを伝えています。

衝撃のラストシーンが示すメッセージを考察

『哀れなるものたち』のラストシーンは、登場人物の成長や物語全体のテーマが凝縮された、非常に象徴的な展開となっています。この結末には、「成長」「因果応報」「人間の限界」「希望」といった多面的なメッセージが込められており、物語の本質を深く考えさせる内容となっています。ここでは、それぞれの視点からラストシーンの意図を考察します。

ベラの医学者としての道が示す「成長」と「人間の意志」

物語の序盤、ベラは胎児の脳を持つ存在として誕生し、幼児のような無邪気さと好奇心を持ちながら行動していました。自らの欲望や衝動のままに振る舞う姿は、「社会のルールや道徳を理解しない未熟な存在」の象徴でした。

しかし、ベラは旅を通じて多くの人々と関わり、自らの行動が他者に与える影響や、他者を思いやる気持ちに気づくようになります。娼婦として生きることで「自分の体を自由に使う」という主体性を持ち、男性たちの権力に翻弄される中でも自らの意志を貫き続けました。

その結果、ラストシーンでは「医学者として生きる」という決断を下します。これは、彼女が単なる「無垢で自由な存在」から、「自らの意志で社会に貢献する成熟した人間」へと成長した証といえます。ベラが「他者の命を救う道」を選んだことは、過去に抑圧され、傷ついた経験から「自分が誰かを支配するのではなく、自らの行動で未来を切り開いていく」強い意志を示しています。

ゴッドウィン博士の死が象徴する「愛情の受容」

ゴッドウィン博士の死は、物語におけるもう一つの重要な象徴です。博士は科学者としての冷徹さを持ちながら、同時にベラに対して父親のような愛情を抱いていました。彼がベラを「実験体」として見守る一方で、彼女の意志や自由を尊重したのは、父としての深い愛情が根底にあったからです。

ラストシーンでベラが博士の死に寄り添う姿は、単なる別れのシーンではなく、「博士が自分に注いでくれた愛情への気づきと、その受け入れ」を意味しています。かつては本能的な行動しかできなかったベラが、他者の気持ちを理解し、思いやりや感謝の感情を持つまでに成長したことが示されています。

博士の死は、「科学は万能ではなく、人間には限界がある」という現実を突きつける一方で、ベラが博士の意志を引き継ぐことで、「次の世代に希望を託す」という象徴的な意味も込められています。

将軍の運命が示す「因果応報」と「支配欲の末路」

アルフィー・ブレシントン将軍が「ヤギの脳」を移植され、四つん這いで生きる姿は、「権力や支配欲に取り憑かれた者の末路」を強く象徴しています。将軍は物語を通じてベラを「所有物」として扱い、支配しようと執着していました。しかし、最終的に彼は人間としての尊厳を失い、まさに「動物化」するという皮肉な結末を迎えます。

この描写は、「人の自由を奪おうとする者は、最終的に自らの人間性を失う」という痛烈な社会風刺とも受け取れます。権力や支配に固執することの愚かさを示し、個人の自由と尊厳の重要性を強く訴えかけるシーンです。

「哀れなるものたち」への答えとしてのラストシーン

『哀れなるものたち』というタイトルが示す「哀れさ」とは、単に弱者や不幸な人々を指すのではなく、「自らの意志で行動できない存在」を象徴しています。ベラが社会の抑圧に屈せず、自らの選択で人生を切り開いたのに対し、権力や欲望にしがみついた将軍は、最終的に哀れな存在へと成り果てました。

この対照的な結末は、「人は不完全で哀れな存在であっても、自由と意志によって未来を切り開ける」という希望のメッセージを強く打ち出しています。ゴッドウィン博士の死や将軍の破滅といった要素が描かれつつも、最後にベラが自らの意思で医学者として歩み始めるラストは、「人間の持つ可能性」を肯定する力強い結末といえるでしょう。

まとめ|「人間の自由と可能性」を描いた希望の物語

『哀れなるものたち』のラストシーンは、単なる衝撃的な結末ではなく、物語全体のテーマを象徴する重要なシーンです。ベラが「医学者」という道を選ぶことで示されたのは、欲望や衝動に従うだけではなく、「他者と向き合い、社会の中で自分の役割を見つけることこそが真の自由である」という深いメッセージです。

さらに、ゴッドウィン博士の死とベラの成長が織り成す「人間の愛情と意思の受け継ぎ」、将軍の破滅が示す「権力の虚しさ」と「因果応報」など、数々のメッセージが見事に織り交ぜられています。

『哀れなるものたち』は、「哀れさ」を超えた人間の強さと希望を描いた物語であり、ラストシーンはその象徴的なフィナーレとして強く心に刻まれる場面です。

過激な性描写とその意図を丁寧に分析

『哀れなるものたち』に登場する過激な性描写は、物語の本質に直結する重要な要素です。刺激的な表現が目立つ一方で、単なるセンセーショナルな演出にとどまらず、「人間の知識欲」や「自己表現の追求」といったテーマが深く込められています。特に、パリの娼館のエピソードでは、女性の主体性と社会の抑圧が鋭く対比され、性描写が物語全体の重要なメッセージを担っています。

性描写が象徴する「知識欲」と「自己表現の追求」

物語の主人公であるベラ・バクスターは、幼児の脳を持ちながら成人女性の体で蘇生した特殊な存在です。ベラにとって「知ること」は生きる上で欠かせないテーマであり、性に対する描写もこの「知識欲」の一環として描かれています。

ベラは「なぜ?」「どうして?」といった問いを繰り返し、自らの体や感情と向き合いながら経験を積んでいきます。特に性に関する場面では、羞恥心や罪悪感といった一般的な価値観にとらわれず、純粋な探究心を持って行動します。これは、「人が自己を確立し、成長するためのプロセス」として描かれており、ベラが自らの意志で行動する様子が象徴的に描かれています。

例えば、ベラが男性と関係を持つシーンでは、単なる欲望の発散ではなく、「自らの体や心を知りたい」という純粋な知的探求心が根底にある点が重要です。ベラは社会の「性に対する抑圧的な価値観」を意に介さず、自らの感情や経験を通して成長していきます。

パリの娼館エピソードが示す「女性の自己決定権」

物語の中盤、ベラがパリの娼館で働くシーンは、特に象徴的な場面として描かれています。娼館での労働は、従来の「女性が支配される場所」としてのイメージがある一方で、ベラはそこを「自らの意志で働く場」として選びます。

彼女は、社会の常識に反しながらも「知識と経験を得る手段」として娼館での労働を選び、そこでも自由に振る舞います。これは、「女性が主体的に人生を選び取る権利」を象徴しており、性描写が「女性の自己決定権」を描くための重要な要素になっています。

このエピソードでは、ベラの行動が「自己の意思で選択する女性の強さ」として描かれ、「社会的な抑圧を超えて生きる女性の姿」を提示しています。

男性キャラクターが象徴する「社会の抑圧」

本作に登場する男性キャラクターたちは、ベラの自由な行動に対し、強い執着心を示します。これは、「女性を従属的な存在として扱おうとする社会の抑圧的な価値観」を象徴しています。

例えば、ダンカン・ウェダバーン(マーク・ラファロ)は、ベラを自分の所有物のように扱おうとしますが、次第に彼女の自由な行動に翻弄され、滑稽な存在へと転落していきます。この描写は、「支配しようとする男性が、結果的に権力を失い、破滅する姿」を象徴しています。

さらに、アルフィー・ブレシントン将軍は、権力や支配欲に固執し、最終的には動物の脳を移植され、尊厳を失うという皮肉な結末を迎えます。これは、「他者の自由を奪おうとする者が、最終的に自らの人間性を喪失する」という社会風刺が込められています。

性描写が映し出す「人間の本質と自由の葛藤」

『哀れなるものたち』の性描写は、単に刺激的な要素として挿入されているわけではなく、「人間の本能と自由」という哲学的なテーマが込められています。

ベラは、純粋な「知りたい」という欲求を原動力に行動し、時には社会のルールに反する行動もとります。これは、「人間の本質とは、抑え込まれた欲望や衝動に正直に生きること」というテーマを象徴しています。

一方で、社会は「女性は従順であるべき」という固定観念のもと、ベラの行動を異質なものとして排除しようとします。こうした対立は、現代社会における「個人の自由」と「社会的な抑圧」の問題を浮き彫りにしています。

まとめ

『哀れなるものたち』に描かれる性描写は、単なる刺激的なシーンではなく、「知識欲」や「自己表現」を象徴する重要なテーマが込められています。特に、パリの娼館のエピソードでは、「女性が主体的に生きる権利」が力強く描かれ、社会の抑圧に抗う女性の姿が印象的に描かれています。

また、ベラの自由奔放な行動に対し、男性キャラクターが「所有しようとする姿勢」や「欲望に翻弄される姿」として描かれる点は、現代社会の「性に対する抑圧」や「社会的な偏見」に対する鋭い批判が込められています。

過激な性描写に抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、これらのシーンは、「人間の本質とは何か?」という問いに直結し、作品全体のメッセージを強く印象付ける重要な要素となっています。

視聴感想文:『哀れなるものたち』が残した余韻と評価

『哀れなるものたち』は、映画が終わった後も強い余韻を残す、実に挑戦的な作品でした。視聴後の印象を、アラフォーのおじさんの視点で綴ってみようと思います。

奇抜な映像美に圧倒された

まず、最も強く印象に残ったのは、「映像のインパクト」です。モノクロからカラーへと移り変わる映像美、魚眼レンズを駆使した歪んだ視界、そして幻想的な衣装デザイン。どれもが強烈なビジュアルで、スクリーンに目を奪われる時間が続きました。

特に、パリの街並みを舞台にした場面は、まるでファンタジーの世界に迷い込んだかのような感覚に陥り、視覚的な快感が心に残りました。まるで「絵画の中に迷い込んだような」錯覚さえ覚えました。

ベラの成長が与える感動と衝撃

物語の中心であるベラの成長は、衝撃的でありながらも、どこか感動的でもありました。幼児のような純粋さから始まり、無邪気な好奇心で突き進むベラ。時に笑いを誘う奔放な行動は、次第に「自分の生き方」を模索し始める真剣さへと変わっていきます。

特に、ラストでベラが「医学者として生きる」と決断するシーンでは、これまでの混沌とした旅が、すべて彼女の成長に繋がっていたのだと実感しました。「どんなに愚かに見えても、人は前に進める」という力強いメッセージが、じわりと胸に響きました。

「哀れなるものたち」の意味を考えさせられた

映画を見終わった後、改めて考えさせられたのは、「哀れなるものたち」とは誰のことだったのか、という点です。最初は「ベラのような異端な存在」を指しているのかと思いましたが、物語が進むにつれ、「むしろ社会の型にはまり、自由に生きることを忘れてしまった人々」のことではないかと感じました。

特に、ベラに執着し続けたダンカンの末路は、「自らの欲望に溺れ、自由を見失った人間の哀れさ」を象徴しているようで、痛烈な皮肉を感じました。

見る人によって評価が大きく分かれる作品

正直、性的な描写が多く、グロテスクなシーンも多いため、好みが分かれる作品だと思います。物語のテンポも独特で、全編を通してシニカルなユーモアが漂うため、軽快なエンタメ作品を求める人には不向きかもしれません。

しかし、あえてこうした挑戦的な表現を取り入れながらも、「人間の本質や社会の矛盾」を描き切った点は素晴らしく、私は深く印象に残りました。映画を観た後もしばらくは、ベラの無邪気な笑顔や、ゴッドウィン博士の孤独な姿が脳裏に焼き付いて離れませんでした。

最後に|刺激的だけど心に響く作品

『哀れなるものたち』は、「自由と抑圧」「本能と理性」といったテーマを、圧倒的なビジュアルと独特な物語で描き出した、唯一無二の作品です。刺激的な描写に目を背けたくなる瞬間もありましたが、鑑賞後には「これこそが映画の力だ」と感じる、強烈なインパクトを受けました。

万人におすすめできる作品ではありませんが、「今までにない映画体験をしたい」という方には、ぜひ観てほしい一本です。

本作の評価や感想についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事で観客のリアルな声や評価の理由を詳しく解説しています。作品の深いメッセージやビジュアル表現、エマ・ストーンの演技についての感想を知りたい方はぜひご覧ください。

『哀れなるものたち』の感想は賛否両論?評価の理由とレビューを紹介 - 物語の知恵袋

『哀れなるものたち』が視聴できる動画配信サービスの詳細は、以下の記事でご確認ください。

哀れなるものたちのサブスク配信情報!どこで見れるか徹底調査 - 物語の知恵袋

『哀れなるものたち』のあらすじ解説とネタバレ考察まとめ

- 『哀れなるものたち』は2023年公開のSFロマンス映画

- 監督はヨルゴス・ランティモス、主演はエマ・ストーン

- 第96回アカデミー賞で4部門受賞

- 原作はアラスター・グレイの同名小説

- 主人公ベラは成人女性の体に胎児の脳を移植された存在

- ベラは幼児のような無垢さから成長し、医学者の道を選ぶ

- モノクロからカラーへの映像変化が象徴的な演出

- 衣装や美術は中世とSFが融合した独創的なデザイン

- エマ・ストーンがベラの成長を巧みに演じ、評価された

- 性描写は「知識欲と自己表現」の象徴として描かれる

- ダンカンや将軍は「支配に囚われた哀れな存在」として描かれる

- ゴッドウィン博士は「科学と愛情」の葛藤を体現する人物

- クライマックスでは将軍が動物の脳にされるという皮肉な結末

- ベラの選択は「自由と意志で未来を切り開く人間の強さ」を象徴

- 本作は「人間の本質」や「社会の抑圧」を鋭く描いた挑戦的な作品