映画『ある男』は、戸籍やアイデンティティの問題をテーマにした社会派ドラマであり、その重厚なストーリーは多くの観客に深い印象を与えたが、一方で「つまらない」との感想や評価も少なくない。実際のレビューでは、緻密に張り巡らされた伏線や、観る人によって解釈が異なる考察ポイントが話題となっている。本記事では、映画『ある男』の評価が分かれる理由や、つまらないと感じる人が指摘する点について、具体的なレビューや感想をもとに詳しく解説していきます!

映画『ある男』の深いテーマや隠された意味について詳しく知りたい方は、こちらの記事でネタバレ考察とラストシーンの解説をご覧ください。

➡️ 映画『ある男』のネタバレ考察とラストシーンの解説

『ある男』の感想レビュー|つまらないの声を分析

チェックリスト

- 映画『ある男』は重厚なテーマを描き、観る人の価値観や期待によって評価が分かれる

- 高評価は「深い心理描写」「俳優陣の演技力」「予想を裏切るストーリー展開」が理由

- 中評価は「平坦な展開」「テーマの難解さ」「キャラクターの掘り下げ不足」が指摘された

- 低評価は「テンポの遅さ」「予想と違う内容」「難解さ」が要因

- 向いているのは「心理描写や社会問題に興味がある人」「考察を楽しみたい人」

- 向いていないのは「スピーディーな展開やエンタメ作品を求める人」

映画『ある男』はつまらない?賛否の理由を分析

映画『ある男』は、アイデンティティの喪失や社会的偏見、戸籍の問題といった重厚なテーマを扱った作品です。そのため、観る人の価値観や期待によって評価が大きく分かれています。本記事では、eiga.comとFilmarksのレビューをもとに、高評価・中評価・低評価の割合とその理由を詳しく解説していきます。

映画『ある男』の評価割合(eiga.com & Filmarksのデータから分析)

本作の評価は、以下のように分類できます。

| 評価 | 割合 |

|---|---|

| 高評価(4.0~5.0) | 22% |

| 中評価(3.0~3.9) | 63% |

| 低評価(1.0~2.9) | 15% |

データを見ると、中評価の割合が最も高く、総合的には「良作だが人を選ぶ作品」であることが伺えます。それでは、各評価の理由を詳しく見ていきましょう。

高評価の理由:心理描写の深さとテーマ性

高評価をつけた観客の多くが、本作の奥深いテーマと俳優陣の演技力に魅力を感じています。

① アイデンティティに関する哲学的な問い

『ある男』の最大のテーマは、「本当の自分とは何か?」という問いです。

・原誠(窪田正孝)は、「死刑囚の息子」としての出自に苦しみ、戸籍を変えて新しい人生を歩もうとします。

・弁護士・城戸(妻夫木聡)は、在日韓国人3世であり、日本社会の中で自身のアイデンティティに葛藤を抱えています。

このような社会的な立場や過去から逃れることが可能なのか?という問いかけが、深く観客の心に響きました。

② 俳優陣の圧倒的な演技力

本作では、安藤サクラ、窪田正孝、妻夫木聡の演技が高く評価されています。

・「台詞がなくても表情だけで感情が伝わる」

・「静かな場面でも役者の存在感が際立つ」

といった意見が多く見られました。

③ 予想を裏切るストーリー展開

物語が進むにつれて明らかになる原誠の秘密や城戸の変化が、観客を引き込みました。「想像とは違ったが、その分考えさせられる」「結末が衝撃的だった」との声もあり、物語の深みが評価されています。

中評価の理由:良作だが惜しい部分も

中評価をつけた観客は、「作品の質は高いが、いくつかの要素が惜しかった」と感じています。

① ストーリーの展開が平坦

本作は派手な展開やアクションがなく、じっくりとした心理描写が中心です。そのため、

・「もう少しメリハリが欲しかった」

・「終盤に向けての盛り上がりが足りない」

といった意見が見られました。

② テーマが難しく、理解しづらい

アイデンティティや社会問題に関する描写が多いため、「テーマが重すぎる」「観終わっても消化不良だった」という感想もあります。特に、戸籍の交換や社会的偏見に馴染みのない人には難解に感じる場面もあったようです。

③ 一部のキャラクターの掘り下げが不足

・「原誠の心理描写がもっと欲しかった」

・「城戸の妻の背景も知りたかった」

など、登場人物の背景をもう少し深く描いてほしかったという意見がありました。

低評価の理由:「つまらない」と感じたポイント

一方で、「つまらない」と感じた観客も一定数おり、主な理由は以下の通りです。

① テンポが遅く、退屈

本作は会話劇が中心のため、

・「緊張感が薄く、ダラダラしているように感じた」

・「物語の進行が遅く、途中で飽きてしまった」

といった意見が多く見られました。

② 期待していた内容と違った

・予告編や宣伝ではミステリー要素が強調されていたが、実際には社会派ドラマであり、「もっとサスペンス的な展開を期待していた」との声がありました。

③ 難解で分かりにくい

「考察しないと理解できない」

「説明が少なく、戸籍の交換や背景が分かりづらかった」

といった意見があり、映画を観るだけでは全てを理解するのが難しいと感じた観客もいました。

映画『ある男』はどんな人に向いている?

本作を楽しめる人とそうでない人の特徴をまとめました。

✅ 向いている人

✔ 心理描写の深い作品を好む人

✔ 社会問題や人間の本質を描く映画に興味がある人

✔ じっくり考察しながら映画を楽しみたい人

❌ 向いていない人

✖ スピーディーな展開や刺激的なストーリーを求める人

✖ シンプルなエンタメ映画が好きな人

✖ 重いテーマを扱う映画が苦手な人

まとめ:『ある男』はつまらない?それとも深い名作?

映画『ある男』は、「アイデンティティとは何か?」という深いテーマを扱った社会派ドラマです。

🔹 共感できる人には、心に深く刺さる作品

🔹 しかし、展開の遅さや難解さが「つまらない」と感じる人もいる

観る人の価値観によって評価が大きく異なるため、「じっくり考察したい人向けの映画」といえるでしょう。興味がある方は、ぜひ一度視聴して、自分なりの解釈を深めてみてください。

『ある男』の評価は?感動した人と退屈だった人の違い

映画『ある男』は、視聴者によって大きく評価が分かれる作品です。「感動した!」という人と「退屈だった」と感じた人、それぞれの違いを探ることで、本作の特徴をより深く理解することができます。

『ある男』に感動した人の理由

『ある男』に感動した人の多くは、本作のリアルな人間ドラマと、戸籍やアイデンティティを巡る繊細なテーマに共鳴しています。特に、以下の点が感動を呼びました。

- 原誠の切ない人生と家族愛

原誠は、父親が死刑囚という過去から逃れるため、名前を変えて別の人生を生きようとします。しかし、そこで築いた家庭は紛れもなく「本物」でした。たとえ偽りの名前であっても、家族との愛情は本物だったという事実に、多くの人が涙しました。 - 城戸弁護士の葛藤と成長

主人公の一人である城戸弁護士(妻夫木聡)は、在日韓国人3世としてのルーツに悩みながら、原誠の過去を追います。彼自身も「自分は本当に日本人なのか」という問いに苦しんでおり、「アイデンティティとは何か?」という普遍的なテーマが胸を打つポイントになっています。 - ラストシーンの余韻

映画のラストで城戸がバーに入り、別人になりきるようなシーンは、多くの観客に強い印象を与えました。「人は誰しも、自分ではない誰かになりたい瞬間がある」というメッセージが、観る者の心を揺さぶったのです。

『ある男』が退屈だったと感じた人の理由

一方で、本作を「退屈」と感じた人も一定数います。その理由を見ていきましょう。

- ストーリーの進行が遅い

本作は派手な展開やアクションがなく、静かに進む人間ドラマが中心です。そのため、テンポの速い映画を好む人にとっては「間延びしている」と感じる場面もあるでしょう。 - 重いテーマが多すぎる

戸籍の問題、家族の秘密、社会的差別、アイデンティティの葛藤――これらは非常に重たいテーマです。考えさせられる要素が多すぎるため、気軽に映画を楽しみたい人には向かないと感じるかもしれません。 - 「感動しろ」と押しつけられているように感じる

一部の観客からは、「ストーリーが感動を狙いすぎている」との声もあります。特に原誠の生い立ちや、家族との時間が感動的に描かれているため、「感動することを強制されているように感じた」という意見も見られます。

『ある男』の評価が分かれる理由

『ある男』の評価が分かれる一番の理由は、「観る人の価値観によって、作品の捉え方が大きく変わる」ことです。

- 人生やアイデンティティについて深く考えたい人には感動を与える

- テンポの速い映画やエンタメ作品を求める人には退屈に感じられる

まとめ

『ある男』は、人生の葛藤やアイデンティティに向き合う作品であり、観る人によって心に響くかどうかが大きく異なる映画です。感動できるかどうかは、あなた自身の価値観次第。本作のテーマに興味があるなら、ぜひ一度視聴してみることをおすすめします。

映画『ある男』の伏線と回収は見事だった?

映画『ある男』は、戸籍を変えてまで別人として生きる選択をした男の人生と、彼の過去を追う弁護士の物語です。この作品には、細かく張り巡らされた伏線と、それを見事に回収する構成が特徴的に組み込まれています。本記事では、主要な伏線とその回収について詳しく解説します。

① オープニングの「後ろ姿の男たち」

映画の冒頭で映し出される、背中を向けた二人の男の絵。このシーンは観客に強い印象を残しますが、最初の段階ではその意味が明確ではありません。しかし、物語が進むにつれて、この絵が「アイデンティティを捨てた男たち」の象徴であることがわかってきます。

回収ポイント: ラストシーンで、城戸弁護士(妻夫木聡)がバーで「伊香保の老舗温泉宿の次男」として自己紹介する場面が描かれます。これは、彼自身が"別人になりたい"という感情を抱えながら生きていることを暗示しており、オープニングの絵と繋がっています。

② 「名前」に関する違和感

作中では、「名前」と「アイデンティティ」の関係性が随所に描かれています。主人公・原誠(窪田正孝)は、自分の出自を捨てるために「谷口大祐」という別人になりすましました。

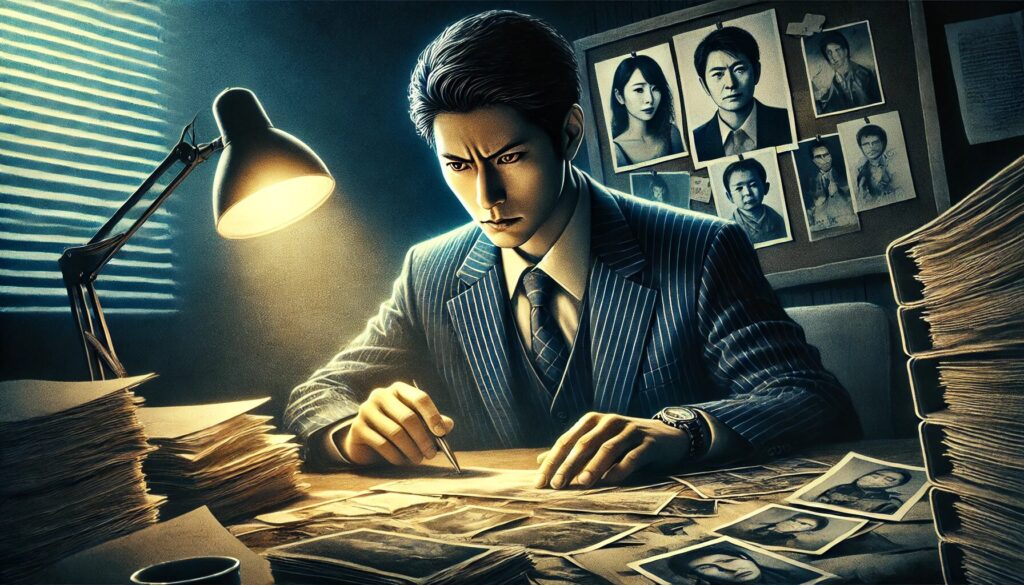

回収ポイント: 映画の終盤、城戸が原誠の過去を調べる中で、彼が一度ではなく、複数回にわたって戸籍を変えていたことが判明します。この事実は、「一度だけでは過去から逃れられない」ことを示しており、物語の核心に深く結びついています。

③ 城戸弁護士の「別人願望」

城戸は物語の語り手でありながら、自身もまた「自分ではない誰か」になりたいという感情を持っています。彼は在日韓国人3世として日本社会の中で違和感を抱えながら生きており、妻の不倫や家族の問題に苦しんでいます。

回収ポイント: 映画のラストで、城戸が初対面の人に「谷口大祐」の名前を名乗るような仕草を見せます。これは、原誠が行ったことと重なり、「他人の人生を生きることは、誰にでも起こりうる」というテーマの象徴的な演出となっています。

まとめ

映画『ある男』は、伏線と回収が緻密に計算された作品です。

✔ オープニングの絵が、ラストシーンの城戸の行動とリンク

✔ 名前に関する違和感が、物語の根幹と繋がる

✔ 城戸弁護士の「別人願望」が、原誠の過去と重なる演出

これらの伏線は、作品のテーマである「アイデンティティとは何か?」という問いをより深く掘り下げる役割を果たしています。

『ある男』がつまらないと感じる人の共通点

映画『ある男』は、心理描写を中心に展開する社会派ドラマです。そのため、派手なアクションや明確なカタルシスを求める観客にとっては、物足りなく感じる可能性があります。ここでは、本作を「つまらない」と感じた人の共通点を整理し、その理由を分析します。

① ストーリー展開がゆっくりで盛り上がりに欠ける

『ある男』は、じっくりとした心理描写を重視した作品です。そのため、スピーディーな展開や劇的なクライマックスを期待すると、物足りなく感じることがあります。

観客の声: ✔ 「期待していたよりも展開が遅く、途中で飽きてしまった」

✔ 「サスペンス要素が少なく、静かすぎる」

② ミステリー要素が少なく、期待と違った

本作は、「亡くなった夫が別人だった」というミステリアスな導入があるため、ミステリー映画を期待して観ると、やや肩透かしを食うことになります。

観客の声: ✔ 「もっとサスペンス的な展開を期待していたのに、静かな人間ドラマだった」

✔ 「犯人探しのような映画かと思ったが、テーマが違った」

③ 難解なテーマが多く、共感しづらい

『ある男』は、戸籍の問題や在日韓国人のアイデンティティといった社会的なテーマを扱っています。こうした内容に馴染みのない人にとっては、理解しづらい部分が多いかもしれません。

観客の声: ✔ 「考察しないと理解しにくい映画だった」

✔ 「戸籍の交換がなぜ行われるのか、背景説明が少なかった」

④ 感情移入できるキャラクターが少ない

本作では、主人公・原誠は既に亡くなっているため、彼の内面が直接描かれることはありません。代わりに、城戸弁護士が調査を進める形で物語が進行しますが、視点が客観的すぎて感情移入しづらいと感じる人もいました。

観客の声: ✔ 「主人公が亡くなっているので、感情移入しにくい」

✔ 「城戸弁護士も自分の問題を抱えているが、感情が見えにくかった」

まとめ

『ある男』がつまらないと感じる人の共通点は以下の通りです。

✖ 展開がスローで、盛り上がりに欠ける

✖ サスペンスを期待すると物足りない

✖ 社会問題がテーマのため、理解しづらい部分がある

✖ キャラクターに感情移入しにくい

一方で、心理描写をじっくり楽しむ映画が好きな人や、社会問題に関心がある人にとっては、非常に深みのある作品となっています。自分の映画の好みに合っているかを考えた上で、観るかどうかを決めるのが良いでしょう。

『ある男』はどんな人が観るべき?向いている人の特徴

映画『ある男』は、人間のアイデンティティ、社会問題、心理描写といった要素を深く掘り下げた作品です。そのため、観る人によっては深く共感できる一方で、理解しにくいと感じることもあります。ここでは、どのような人が『ある男』を楽しめるのかを具体的に解説します。

① 心理描写の深い人間ドラマが好きな人

『ある男』は、登場人物たちの内面の葛藤や感情の機微が丁寧に描かれています。特に、「自分は何者なのか?」という問いに対する葛藤が物語の根底に流れており、複雑な心理状態を描いた作品が好きな人には特におすすめです。

✔️ 自分の過去や出自に悩む人々の感情がリアルに伝わる

✔️ セリフの少ないシーンでも、登場人物の表情や仕草から多くの感情が読み取れる

② 社会問題に関心がある人

本作では、在日韓国人3世の苦悩や、戸籍の問題、差別の現実がリアルに描かれています。これらのテーマは、日本社会が抱える根深い問題と密接に関わっており、社会問題に興味がある人にとっては深く考えさせられる内容となっています。

✔️ アイデンティティや偏見に関する深い洞察がある

✔️ 差別や社会の在り方に疑問を抱いている人に響くテーマが多い

③ 物語の余韻を楽しみたい人

『ある男』は、余韻を重視した作品でもあります。特に、エンディングの解釈が観客に委ねられるため、観賞後にじっくりと考察したくなるような映画が好きな人に向いています。

✔️ 「このシーンの意味は?」と深く考察するのが好きな人に最適

✔️ 何気ない日常シーンの中に隠された意味を読み解く楽しみがある

④ 重厚な演技や映像美を味わいたい人

安藤サクラ、窪田正孝、妻夫木聡といった実力派キャストの圧倒的な演技が高く評価されています。派手な演出は少ないものの、登場人物の目線や沈黙の間に漂う緊張感が見どころです。

✔️ 感情が滲み出る繊細な演技に注目したい人

✔️ 映像の構図や色彩表現にこだわりを持つ人におすすめ

⑤ 考察を楽しめる人

『ある男』は、伏線が張り巡らされた構成が特徴です。そのため、物語の真意やキャラクターの内面を考察するのが好きな人には、特に満足度が高いでしょう。

✔️ 「なぜこのシーンがあったのか?」と推理するのが楽しい人

✔️ ラストシーンの意味を深く考え、他の人と議論したい人

『ある男』が向いていない人

一方で、以下のような人には本作が退屈に感じられる可能性があります。

❌ スピーディーな展開や刺激的なアクションを求める人

❌ 複雑なストーリーよりも、わかりやすい感動やカタルシスを求める人

❌ 社会問題や哲学的テーマに関心が薄い人

『ある男』は、静かに心に響くヒューマンドラマであり、深く考えさせる作品が好きな人におすすめです。一方で、わかりやすい娯楽作品を期待して観ると、物足りなさを感じるかもしれません。自分の映画の好みに合っているかを考えたうえで、視聴するのが良いでしょう。

初見の人が注目すべき『ある男』のポイント

『ある男』は、複雑なストーリーや伏線が散りばめられた作品のため、初見の段階で重要なポイントを意識することで、より深く物語を楽しめるようになります。ここでは、初めて観る際に注目してほしいポイントを解説します。

① 「名前」と「アイデンティティ」の関係

本作のテーマの根幹にあるのが、名前とアイデンティティの関係です。原誠が「谷口大祐」として別人の人生を歩んだ背景には、自らの過去や出自から逃れたいという強い願望がありました。城戸弁護士もまた、「在日韓国人3世」という自らのルーツに苦しんでおり、彼自身が「別人になりたい」と思っている点に注目すると、作品のテーマがより鮮明に浮かび上がります。

② 映画の冒頭とラストの「後ろ姿の男たち」

物語の冒頭に登場する「背中を向けた2人の男の絵」(複製禁止)は、エンディングの城戸の行動とリンクしています。これにより、城戸が原誠と同じく「他人の人生を生きること」を願うようになったという暗示が感じ取れます。初見では見逃しがちですが、この2つのシーンは重要な伏線となっているので、特に注目しておきましょう。

③ 登場人物の表情や仕草

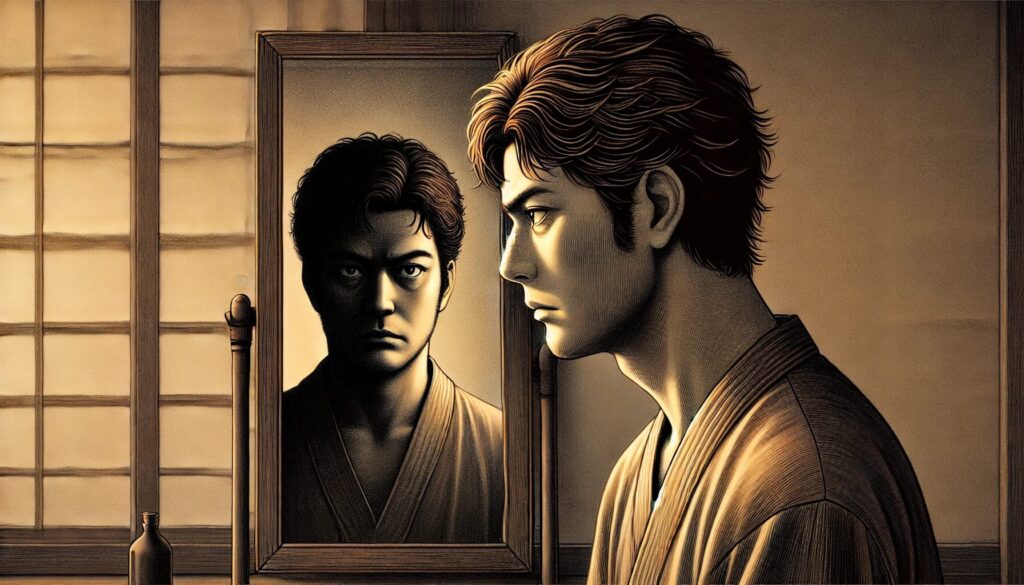

『ある男』は、会話やナレーションが多くを語らない作品です。そのため、キャラクターの表情や仕草に注目することで、彼らの感情や心理状態を読み解く手がかりが得られます。特に、城戸が抱える葛藤や、原誠が鏡に映った自分の顔を見たときの戸惑いの表情には、重要なメッセージが込められています。

④ 「戸籍の交換」というキーワード

本作の重要な要素である「戸籍交換」は、物語の謎を解く鍵となります。なぜ原誠は何度も名前を変えたのか、なぜ本物の谷口大祐は戸籍を譲ったのか。その背景に隠された事情を意識することで、より深く作品の本質に迫ることができます。

⑤ 社会問題や差別の描写

『ある男』では、在日韓国人への偏見や、過去の事件を引きずる家族の苦悩がリアルに描かれています。特に、ヘイトスピーチの場面や、城戸弁護士が差別を受けるシーンには、日本社会が抱える根深い問題が反映されています。これらの描写を意識することで、作品の社会的メッセージがより強く感じられるでしょう。

『ある男』は、名前とアイデンティティの関係、登場人物の心理描写、戸籍の交換といった要素に注目することで、より深い理解が得られる作品です。初めて観る際は、これらのポイントを意識しながら視聴することで、物語の複雑な背景やテーマがより鮮明に見えてくるでしょう。

『ある男』はつまらない?感想・レビューの真相と考察ポイント

チェックリスト

- 映画『ある男』は2回目以降の視聴で伏線や象徴的なシーンの深さに気づくことができる

- 冒頭とラストに登場する「背中を向けた男たちの絵」は、登場人物の「他人の人生への憧れ」を象徴

- 城戸弁護士の内面の葛藤や成長が、再視聴時に新たな見どころとして浮かび上がる

- 原誠が「他人の人生を選んだ動機」と「平凡な幸せを願った心情」が重要なテーマ

- 日常シーンに登場する「指輪」「サボテン」「手をつなぐ行為」などの細かい演出が深いメッセージを示唆

- 名シーンや伏線の回収が作品の本質を際立たせ、再視聴でより深い感動が得られる

もう一度観るならここに注目!『ある男』の深み

映画『ある男』は、一度観ただけでは見落としてしまう伏線や象徴的なシーンが数多く散りばめられています。2回目以降の鑑賞では、これらのポイントに注目することで、より深く物語を理解し、登場人物たちの心情に共感できるはずです。ここでは、再視聴時に意識してほしい注目ポイントを紹介します。

① 冒頭とラストに登場する「背中を向けた男たちの絵」

映画の冒頭とラストに登場する「背中を向けた2人の男の絵」(複製禁止)は、作品全体のテーマを象徴しています。原誠が「谷口大祐」という他人として生きようとしたこと、城戸弁護士が「自分も他人の人生を生きてみたい」と願ったことが、この絵に重ねられています。

特にラストシーンでは、城戸がバーで初対面の男性に「伊香保温泉の次男」を名乗る場面が登場します。このシーンは、「別の人生を生きてみたい」という城戸の秘めた感情の象徴として描かれており、冒頭の絵との繋がりに気づくと物語の余韻がより深まるでしょう。

② 城戸弁護士の内面の変化

1回目の視聴では、物語の焦点が原誠や戸籍交換の謎に集中しがちですが、再視聴では城戸弁護士の感情の変化に注目することで、作品の新たな側面が見えてきます。特に、城戸は原誠の人生を調査する過程で、自身の在日韓国人3世としてのアイデンティティや、妻の不倫に気づきながらも沈黙する苦悩と向き合っています。彼の葛藤が、原誠が辿った人生とどのように重なるのかに注目すると、より深い人間ドラマが浮かび上がるでしょう。

③ 原誠が「他人の人生を選んだ」動機と葛藤

原誠は「死刑囚の息子」という出自に苦しみ、何度も名前を変えました。再視聴時には、原誠が家族と穏やかに過ごしているシーンや、鏡に映る自分の顔を見つめるシーンに注目することで、彼が抱えていた心の闇や、平凡な幸せを望んでいた切実な思いがより鮮明に伝わってきます。

④ 伏線の回収と細かな演出

『ある男』には、物語の後半で回収される伏線が数多く存在します。例えば、以下のシーンが印象的な伏線です。

- 里枝の左手薬指の指輪

→ 原誠が亡くなった後も彼女が指輪をつけ続けているのは、彼女にとって原誠が「本物の夫」だった証と解釈できます。 - 小見浦(柄本明)の言葉

→ 小見浦が城戸に「在日韓国人3世だろう」と言い当てる場面は、「人の見た目で判断する」という偏見の象徴として重要です。

これらの伏線は、再視聴時にこそ気づけるものが多く、映画のテーマの深さをより実感できるでしょう。

⑤ 日常シーンに込められた意味

一見何気ない日常シーンにも、登場人物の心情や映画のメッセージが隠されています。例えば、原誠が里枝や子どもたちと過ごす食卓のシーンでは、彼が「普通の家庭」を強く求めていたことが伝わってきます。このような場面に意識を向けることで、キャラクターの背景や心理により深く共感できるでしょう。

『ある男』は、2回目以降の視聴で新たな気づきが得られる作品です。「背中を向けた男の絵」(複製禁止)や「城戸弁護士の心情変化」など、物語の本質に関わる要素に注目することで、より一層の感動と理解が得られるはずです。再視聴では、これらのポイントを意識して、物語の奥深さを堪能してください。

『ある男』で心に残った名シーンを紹介

映画『ある男』には、観客の心に強く響く印象的なシーンが数多く存在します。ここでは、特に多くの視聴者の心に残った名シーンを紹介します。

① 原誠が「友達になってくれますか?」と声をかけるシーン

原誠が里枝に対して、「友達になってくれますか?」と静かに声をかける場面は、本作の中でも特に切なく、印象深いシーンです。原誠は、自分の過去や出自に苦しみ、孤独を抱えて生きてきました。そのため、「友達」という些細な言葉に込められた、彼の孤独と寂しさが痛切に伝わってきます。

② ラストシーンでの城戸の「名乗り」のシーン

ラストで城戸が「伊香保温泉の次男」と他人の名前を名乗るシーンは、城戸の内面の葛藤が凝縮された名場面です。彼は、在日韓国人3世としての生きづらさや、妻の不倫を知りながら沈黙する苦悩を抱えており、原誠と同様に「別人として生きる」願望が表れた象徴的なシーンとなっています。

③ 小見浦が「人は見ればすぐわかる」と発言するシーン

柄本明演じる小見浦が、城戸に対して「在日韓国人3世だろう」と言い当てる場面は、偏見や差別意識の象徴として強い印象を残します。小見浦の言葉には悪意が込められていますが、同時に社会に根付いた偏見の深さを痛感させる、心に刺さるシーンとなっています。

④ 里枝と息子の「寂しいね」というセリフ

原誠が亡くなった後、里枝の息子が「寂しいね」とつぶやくシーンは、作品のメッセージが凝縮されています。名前や出自に関係なく、原誠は確かに「父」として家族に愛されていたことが伝わり、観客の心に深い余韻を残します。

⑤ 城戸が家族写真を見つめるシーン

物語の終盤、城戸が家族写真を見つめる場面では、「家族の絆とは何か?」という問いが描かれています。表面的には順調に見える彼の家庭も、実は脆く揺らいでおり、原誠の人生と自身の生き方を重ねて思い悩む城戸の心情が強く伝わります。

『ある男』には、登場人物たちの葛藤や人間の本質に迫る印象的なシーンが数多く存在します。原誠や城戸の心の奥底に触れるこれらの場面に注目することで、作品のメッセージをより深く感じることができるでしょう。

『ある男』が描いた伏線と回収ポイント7選

① 原誠が「指輪」を外したタイミング

原誠が里枝と出会う直前、指輪を外すシーンが描かれています。

➡️ 指輪を外した行動は、原誠が「別の人生を生きる」決意の象徴です。このシーンは、原誠が「谷口大祐」として生きるための覚悟を示しており、彼の内面の葛藤が静かに伝わってきます。

さらに、物語の後半では里枝が原誠との結婚指輪を外さずに身に着け続ける描写が登場します。

➡️ 原誠が「本物の夫」であったという里枝の心情が伝わる伏線の回収と考えられます。

② 原誠の「サボテン」への執着

原誠が家で大切に育てていた「サボテン」は、「強く生きたい」という彼の願望の象徴として解釈できます。サボテンは過酷な環境でも耐え抜く植物であり、原誠が孤独に耐え、自らの存在意義を確かめようとする気持ちと重なります。

➡️ 物語の終盤、サボテンが枯れかけている描写が登場し、原誠が「谷口大祐」として生きることに対する葛藤や苦しみが表現されています。このシーンが原誠の「心が折れそうになっている」心理状態を暗示していたと解釈できます。

③ 城戸の息子の「宿題が難しい」というセリフ

物語の序盤、城戸の息子が「宿題が難しい」と父に相談するシーンがあります。この何気ない会話は、「人生における課題の難しさ」を象徴している伏線として捉えられます。

➡️ 終盤、城戸が「自分も他人として生きたい」と言いながらも、その選択を実行できない葛藤を見せるシーンに繋がります。城戸が抱えている「自身のルーツへの苦悩」や「別の人生を生きることの難しさ」を示す重要な伏線と考えられます。

④ 原誠の名前の「誠」

原誠の名前に含まれる「誠」という漢字は、「本物の自分」や「偽りのない存在」を象徴していると考えられます。物語全体を通して、原誠は「自分とは何者か?」という問いに向き合い続けます。

➡️ 「谷口大祐」という他人の人生を生きながらも、最後には「原誠」として愛されたことが真実であるというメッセージに繋がる重要な要素です。

⑤ 城戸の妻の不倫と「原誠の秘密」

城戸は、妻の不倫に気づいていながらも沈黙しています。この事実と、原誠が「谷口大祐」という他人の人生を選んだ行動が対比的に描かれています。

➡️ 「人は真実を知っても受け入れられないことがある」というメッセージが込められていると考えられます。城戸は妻の秘密を見過ごし、原誠は自身の過去から逃れようとしたという「逃避」という共通点が伏線的に描かれています。

⑥ 小見浦の「人は見ればわかる」というセリフ

小見浦(柄本明)が「人は見ればわかる」と城戸に話すシーンは、単なる偏見のセリフとして受け取ることもできますが、「表面だけで人を判断することの危険さ」というテーマの伏線とも考えられます。

➡️ 物語全体が「見た目や過去ではなく、本当の人間性で評価すべき」というメッセージに繋がっていると捉えることができます。

⑦ 原誠の「鏡を見るシーン」

原誠が鏡に映る自分の姿を見つめるシーンが何度か登場します。これは、「本当の自分は誰なのか?」という原誠のアイデンティティの混乱を象徴していると考えられます。

➡️ 特に、彼が「谷口大祐」として生きることを決めた直後にこのシーンがあることで、「他人の人生を選んでも、自分が自分である事実は変わらない」というメッセージが込められていると解釈できます。

『ある男』は、目に見える伏線だけでなく、セリフや象徴的なシーンを通して深いテーマを描いている作品です。「指輪」「サボテン」「宿題」「名前の意味」といった一見目立たない要素に込められた伏線や、考察の余地が残されているシーンに注目することで、物語の奥深さがさらに引き立ちます。再視聴の際には、これらのポイントにもぜひ注目してみてください。

『ある男』の視聴者同士で語りたい考察ポイント

映画「ある男」は複数の伏線と考察ポイントがちりばめられています。ここでは作品をより楽しむために、映画ファン同士での座談会で出てきた考察ポイントについて紹介します。お酒の席での座談会ですので、一部考えすぎな考察も含まれています。

① 「名字」に込められた意味 — 戸籍とアイデンティティの象徴

『ある男』では「名字」に関する描写が随所に散りばめられています。

- 原誠の「原」という名字は、「原点」「出発点」を連想させる象徴的な名前です。原誠は、「死刑囚の息子」という事実から逃れようと、何度も名字を変えながら生きてきました。

➡️ 「過去を消して新たに生きる」という彼の選択が「名字の変更」として象徴的に描かれています。 - 一方、「谷口」という名字は、日本で一般的な苗字であり、目立たない存在感を象徴していると考えられます。原誠が「谷口大祐」として生きることで、彼が「普通の人生」を強く望んでいたことが伝わります。

- 城戸弁護士の「城戸」という名字も興味深いポイントです。「城=守る」「戸=出入り口」という漢字の意味から、「自身のルーツを守りながらも、社会の中で新しい自分を見つける」という葛藤が込められていると解釈できます。

② 「雨のシーン」の象徴的な意味 — 心情の浄化と葛藤

物語の中盤で、原誠がひどい雨の中を歩くシーンがあります。この場面は単なる演出ではなく、「過去のしがらみや罪の意識を洗い流したい」という原誠の心理状態を象徴していると考えられます。

➡️ 雨は、「再生」や「浄化」の象徴でもあり、原誠が「谷口大祐」として新しい人生を歩もうとする決意と、その裏にある苦悩を同時に表現しています。再視聴では、雨のシーンが登場するタイミングや、その後の原誠の行動に注目すると、物語の深みがより感じられるでしょう。

③ 「花火のシーン」 — 儚い幸せの象徴

原誠が家族と共に花火を見上げるシーンがあります。このシーンは、「一瞬の幸福」「消えゆく幸せ」を象徴しています。

➡️ 原誠が「谷口大祐」として過ごした平穏な時間は、過去の罪や戸籍の秘密の上に成り立っていたため、「束の間の幸せ」という儚さが花火と重なって描かれています。

④ 「手をつなぐシーン」 — 信頼と喪失の暗示

原誠が息子と手をつないで歩くシーンは、「本物の家族としての絆」を象徴しています。

➡️ 物語の後半で、同じように手をつないでいた里枝の息子が、「寂しいね」とつぶやくシーンへと繋がります。これは、原誠が戸籍を偽っていたという事実が暴かれた後でも、家族としての絆が本物だったことを示す重要なポイントです。

⑤ 「原誠の表情の変化」 — 内面の葛藤の表れ

原誠は物語を通して、セリフのないシーンでの表情の変化が多く描かれています。

- 里枝と過ごすときの穏やかな笑顔

- 一人きりのときに見せる沈痛な表情

- 鏡の前で自らの顔をじっと見つめる姿

➡️ これらは、「幸せを得ながらも、自分が偽物であるという苦悩」が無言のうちに表現されており、物語の深みをより感じられる要素です。特に、彼が笑顔の裏で「本当の自分」を否定していた心情に注目すると、物語の切なさがより際立ちます。

⑥ 「原誠と城戸の対比」 — 2人の“選択”が物語の鍵

原誠と城戸は、共に「自分ではない誰か」を意識して生きる人物として描かれていますが、2人の「選んだ道」は対照的です。

- 原誠は、「自分を偽る」ことで「本当の幸せ」を手に入れようとしました。

- 城戸は、「自分らしさ」を失わずに「現実を受け入れる」道を選びました。

➡️ 「幸せになるために他人の人生を選んだ原誠」と、「苦悩しながらも本当の自分として生き続ける城戸」という2人の対比が、映画の核となるテーマを浮き彫りにしています。再視聴では、2人がそれぞれどのような選択をし、どのような苦悩を抱えていたのかに注目すると、作品のメッセージがより明確に感じられるでしょう。

『ある男』は、シンプルな人間ドラマのように見えて、細部には数多くの象徴的な描写や考察の余地が込められています。「名字」「雨」「花火」「手をつなぐシーン」「表情の変化」「原誠と城戸の対比」など、目立たないながらも重要な考察ポイントに注目することで、物語の奥深さがより一層際立ちます。再視聴の際には、ぜひこれらの要素にも意識を向けて、作品の魅力をさらに堪能してみてください。

ラストシーンの解釈や、物語の伏線回収についてさらに深く知りたい方には、こちらの記事が参考になります。

➡️ 映画『ある男』のネタバレ考察とラストシーンの解説

視聴感想文

アラフォー男性が感じそうな感想文

映画『ある男』は、予告編から想像していた「ミステリーサスペンス」とは少し違い、人間の本質やアイデンティティの葛藤を描いた、静かで深い人間ドラマという印象が強かったです。

観終わった直後は、「重い話だったな…」という感想がまず浮かびましたが、時間が経つにつれてじわじわと心に残るものがありました。特に、「人は本当に別の人生を生きられるのか?」というテーマは、年齢を重ねた今だからこそ、より深く刺さるものがありました。

① 他人の人生に憧れつつも「現実」を選ぶ自分に共感

物語の中で、城戸弁護士(妻夫木聡)は、仕事に追われる日々の中で自分のルーツや家庭の問題に直面しつつ、「別の人生」を夢見ています。ラストシーンで彼が「伊香保温泉の次男」と名乗ったシーンは、まさに「自分も別の人生を歩んでみたい」という願望が象徴されていました。

長いこと生きていれば、仕事や家庭での役割が固定化される一方で、「もしあのとき違う選択をしていたら…」と考える瞬間が増えるものです。「他人の人生に憧れながらも、結局は今の自分として生きるしかない」という現実的な苦悩に強く共感しました。

② 原誠の「普通の幸せを願う気持ち」に心が痛む

原誠(窪田正孝)は、「死刑囚の息子」という過去を隠し、別人として生きる道を選びました。その理由は、「普通の暮らしがしたかったから」という、実にシンプルで切実な願いです。里枝とその子どもたちと穏やかに過ごすシーンは、原誠が「本物の夫・父親」でありたいと願っていたことが伝わり、観ていて胸が締めつけられました。

家族を持ち、守るべきものができる人からすると、「家族のために何ができるか」「自分の存在がどんな影響を与えているか」を考えさせられる映画でもありました。原誠が家族と過ごした食卓のシーンは、何気ない日常の尊さを感じる名場面です。

③ 「正しい選択」と「幸せな選択」は違うというメッセージ

映画の中で、原誠の選択は「偽りの人生」として描かれていますが、彼が築いた家庭は「偽りではなく本物の愛情」で溢れていました。彼は戸籍を偽っていたけれど、家族に対する思いは真実だったのです。映画を観ながら、「正しい道を選ぶことが、必ずしも幸せな道とは限らない」というメッセージに深く考えさせられました。

年齢を重ねると、理想や正しさだけでなく、「いまの自分が幸せかどうか」という視点で物事を考えることが増えます。原誠の選択には共感と切なさが入り混じり、思わず自分の人生にも置き換えて考えてしまいました。

④ 映画『ある男』が教えてくれたこと

映画を観終わった後、私は改めて「自分はどう生きたいのか?」を考えました。仕事や家庭に追われる中で、知らず知らずのうちに「自分を偽っている」部分があるのではないか、そんな疑問が浮かんだからです。

原誠や城戸が「本当の自分」を見つけようとする姿は、誰にでも共通するテーマかもしれません。年齢を重ね、責任を抱えながらも、「自分らしさ」を見つけることの大切さを、この映画は静かに教えてくれた気がします。

⑤ まとめ:心に静かに響く「余韻のある映画」

映画『ある男』は、派手な展開はありませんが、観る人の価値観や人生経験によって受け止め方が変わる作品だと感じました。特に、仕事や家庭に悩みを抱える人にとって、共感できる場面が随所にあります。

「もし自分が同じ立場だったら…」と考えさせられ、観終わった後には、ふと家族の顔が思い浮かびました。「これでいいのか?」と立ち止まって考えたいときにこそ観るべき作品だと思います。

映画『ある男』はつまらない?レビューと感想から評価を解説

- 映画『ある男』は、心理描写とテーマ性が評価された作品

- 高評価は22%、中評価は63%、低評価は15%

- 高評価の理由は、俳優の演技力や哲学的テーマ

- 特に「本当の自分とは何か?」という問いが響く

- 俳優陣の繊細な演技が感情の機微を見事に表現

- サスペンスよりも社会派ドラマとしての深みが印象的

- 伏線の回収が緻密で、再視聴で新たな発見が多い

- 一方、低評価の理由は「展開の遅さ」や「退屈さ」

- 会話劇中心のため、テンポが遅く感じる人もいた

- 難解なテーマが理解しづらいと感じる意見がある

- ミステリー要素を期待した人には物足りなさが残る

- 感情移入できるキャラクターが少ないとの指摘もあり

- 深く考察しながら鑑賞する人には向いている

- エンタメ要素を求める人には退屈に感じる可能性がある

- 「名前」や「アイデンティティ」を巡る描写が象徴的