映画『インターステラー』は、科学的理論と深い人間ドラマが融合した、現代SFの傑作です。本記事では、作品の基本情報や物語のあらすじを押さえつつ、映画の中で描かれる五次元空間やクーパーが助かった理由を含め、物理学の視点から丁寧に解説していきます。さらに、観客の心に残るアメリアの最後のシーンに込められた意味にも注目。難解とされる構造やテーマをわかりやすくひも解きながら、『インターステラー』の魅力を余すところなくお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください!

インターステラーの作品情報とあらすじをネタバレ解説

チェックリスト

-

-

『インターステラー』は科学と愛を融合させたSF映画で、理論物理学に基づくリアルな描写が特徴。

-

主人公クーパーは、人類滅亡の危機を救うため宇宙へ旅立ち、3つの惑星を調査。

-

ラストでクーパーはブラックホールに突入し、五次元空間で娘に情報を伝え人類を救う。

-

「ラザロ計画」は人類救済を目的とするが、裏には倫理的ジレンマと計画の欺瞞が存在。

-

宗教・哲学的要素が随所に散りばめられ、「愛は時空を超える力」というテーマが貫かれる。

-

アメリアのラストシーンは、愛と希望、そして人類の未来を託された存在として描かれる。

-

基本情報と作品概要を解説

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | インターステラー |

| 原題 | Interstellar |

| 公開年 | 2014年 |

| 制作国 | アメリカ |

| 上映時間 | 169分 |

| ジャンル | Sci-Fi(SF)、ヒューマンドラマ |

| 監督 | クリストファー・ノーラン |

| 主演 | マシュー・マコノヒー |

『インターステラー』の基本データ

『インターステラー(Interstellar)』は、2014年に公開されたアメリカのSF映画です。

監督はクリストファー・ノーラン。『インセプション』『ダークナイト』などで知られる映像作家であり、本作でも視覚美と重厚な物語性を兼ね備えた演出が高く評価されました。

主演はマシュー・マコノヒー(ジョセフ・クーパー役)、アン・ハサウェイ(アメリア・ブランド役)、ジェシカ・チャステイン(成長後のマーフ役)、マイケル・ケイン(ブランド教授役)など、実力派キャストが集結しています。さらに、物理学者のキップ・ソーン博士が科学考証を担当し、理論物理学に基づいたリアルな描写が注目されました。

上映時間は169分とやや長めですが、科学と人間ドラマが融合した没入感のある構成により、時間の長さを感じさせません。

作品ジャンルとテーマ

本作のジャンルはハードSFとヒューマンドラマの融合。

壮大な宇宙探査というスケールを持ちながら、その根底には「家族の絆」「人類の愛」「科学と信念」といった感情的なテーマが流れています。

また、物語の随所にはキリスト教的モチーフや哲学的な問いかけも盛り込まれており、単なる宇宙映画にとどまらない深い人間ドラマとしても成立しています。

他のSF作品との違い

『インターステラー』が他のSF映画と一線を画すのは、理論物理学の正確な反映とリアルな宇宙描写にあります。特にブラックホール「ガルガンチュア」のビジュアルは、科学シミュレーションをもとに生成されており、実際に科学界からも高評価を受けました。

そのうえで、テーマに据えられているのは“愛は科学をも超える力になり得るか”という大胆な問いです。この科学と感情の融合こそが、『インターステラー』の最大の魅力といえるでしょう。

インターステラーのあらすじ解説

舞台は人類滅亡が迫る近未来

物語は、食糧危機と異常気象によって人類が滅亡の危機に瀕している近未来の地球から始まります。主人公のジョセフ・クーパーは元宇宙飛行士で、現在はトウモロコシ農場を営んでいます。NASAはすでに表舞台から姿を消していますが、極秘裏に人類移住計画を進行中でした。

ラザロ計画と未知の宇宙への旅

クーパーは偶然にもNASAの拠点を発見し、そこで旧知のブランド教授と再会。人類救済のために始動した「ラザロ計画」に参加することになります。この計画は、土星付近に突如現れたワームホールを通り抜け、人類が住める新天地を探す任務です。

彼は仲間たちとともに、宇宙船「エンデュランス」に乗って未知の銀河系へと旅立つのです。

惑星探査と決断の連続

ワームホールを通過した先で、クーパーたちは3つの候補惑星を訪れます。

・1つ目は「水の惑星」:重力が強く、時間の流れが異常。滞在1時間が地球の7年に相当。

・2つ目は「氷の惑星」:ラザロ計画の参加者マン博士が待機していましたが、嘘のデータで人類を誘導していたことが発覚します。

そして最終的に、アメリア・ブランド博士が向かった3つ目の星「エドマンズの惑星」こそが、人類の希望となる新天地でした。

クーパーとブラックホールの謎

物語終盤、クーパーはエネルギー確保のため自らを犠牲にしてブラックホール「ガルガンチュア」に突入します。普通であれば死は免れない状況ですが、彼は五次元空間「テサラクト」に導かれ、娘マーフィーへ重力波を使って量子データを送ることに成功します。

このデータによって人類は「重力の謎」を解明し、地球を脱出するための技術を完成させるのです。

ラストの再会と未来への希望

五次元空間から脱出したクーパーは、宇宙ステーション「クーパー・ステーション」で目覚めます。そこで、年老いたマーフィーと再会。彼女はすでに人類の英雄となっていました。

クーパーは、まだ探索を続けているアメリアのもとへ向かう決意を固め、新たな旅に出ます。

“愛”を信じた者たちが未来を切り拓くというメッセージが、感動的に描かれるラストです。

難解なラストを分解してわかりやすく解説

『インターステラー』のラストは、「ブラックホールに飛び込んだ主人公がなぜ生還できたのか?」という点で多くの視聴者を混乱させます。しかし、この結末には実在する物理理論に基づいたロジックが組み込まれており、決して単なるファンタジーではありません。詳細な解説は後述します。

クーパーは“死ななかった”のか?

まず大前提として、ブラックホールに入ったら普通は助かりません。重力が極端に強く、光すら脱出できないため、従来の理論では「情報も物質も戻れない」とされています。

しかし本作のクーパーが飛び込んだ「ガルガンチュア」は、ただのブラックホールではなく超大質量ブラックホールでした。このような巨大なブラックホールは潮汐力(スパゲッティ化現象)が弱く、事象の地平線を越えてもすぐに引き裂かれるわけではないのです。

ブラックホール内での“特異点”とは?

映画では「特異点」という謎の空間に到達し、クーパーは時空間を超えた「テサラクト」と呼ばれる五次元空間に導かれます。これは実際に理論物理学で存在が示唆されている現象であり、科学監修を務めたキップ・ソーン博士は、以下のような分類をしています。

- BKL特異点:極度に不安定で、あらゆる物質を引き裂く危険な領域

- アウトフライング特異点:比較的穏やかで、一瞬の通過であれば生存可能な領域

映画ではこのアウトフライング特異点に入った設定です。ここでクーパーは完全に破壊されることなく、“彼ら”と呼ばれる五次元存在に救われ、テサラクト空間へと導かれたのです。

テサラクトは「愛」を伝える手段

テサラクト内では、クーパーが過去の娘・マーフィーの部屋を“重力を使って”覗き見ることができます。この演出は単なる感動の演出ではなく、「重力は四次元を超えて五次元にも干渉できる」という相対性理論+重力理論をベースにしています。

彼はこの空間から、重力のゆらぎを用いてモールス信号や二進法で量子データを送り、結果的にマーフィーは重力理論の方程式を完成させることができたのです。

ラストの“時間のズレ”も科学的に整合

地球では92年が経っていたのに、クーパーは年老えていないという描写も、重力による時間の遅れ(重力時間遅延)が関係しています。ブラックホール近辺では時間が非常にゆっくり進むため、クーパーにとっては短い時間でも、地球では何十年も経っていたというわけです。

感情と科学が融合した結末

このように、『インターステラー』のラストは物理学的根拠と人間の感情=愛を融合させた極めてユニークな構成です。ブラックホール内部で生き残るというのはフィクションですが、その設定には実在する理論が深く関わっています。

「愛が時空を超える」というテーマも、単なる感動演出ではなく、科学と哲学を融合させた本作ならではの問いかけなのです。

注意点:理解には多少の前提知識も必要

理解には多少の前提知識も必要

とはいえ、ブラックホールや特異点、重力波といった概念に馴染みのない人にとっては非常に難解であることも事実です。鑑賞前後に物理学の基本や本作の科学考証を軽く予習・復習すると、より深くラストを楽しめるでしょう。

ラザロ計画の真相と倫理的ジレンマ

『インターステラー』において重要なミッションの中核をなすのが「ラザロ計画」です。一見すると人類救済のための壮大な宇宙計画に見えますが、その裏には深い倫理的ジレンマが潜んでいます。

表向きの目的は「人類の生存」

ラザロ計画とは、異常気象によって滅亡寸前の地球を脱出し、人類が生存可能な惑星を探すためのプロジェクトです。土星付近に突如現れたワームホールを通じて、別の銀河にある候補惑星を12人の飛行士が調査することから始まりました。

その主な目的は以下の2つに分かれています。

- プランA:地球からの大規模な人類移住

- プランB:受精卵による種の保存

これだけ見ると、人類の未来を託された合理的な構想に見えます。

プランAは実現不可能だった?

ブランド教授は、重力を制御する理論(方程式)を完成させることで、巨大な宇宙ステーションを建造し、地球上の人々を安全に脱出させるという「プランA」を提示していました。

しかし実際には、ブラックホールの内部情報がなければこの方程式は解けないことを彼は知っており、それを隠したまま計画を進めていたのです。つまり、「人類全体を救う」という説明は虚偽に近いものでした。

プランBの“本当の狙い”

「プランB」は、既に凍結保存されている約5000個の受精卵を新天地で人工的に育て、新たな人類社会を構築するというもの。これは「現存する人類を見捨て、未来の命だけを救う」という極めて非情な選択肢です。

しかも、主人公クーパーはこの事実を宇宙へ旅立った後に知ることとなり、強い憤りを見せます。

マン博士の欺瞞と“人間らしさ”

氷の惑星に降り立ったクーパーたちは、先に調査へ行っていたマン博士と遭遇します。彼はその惑星が居住不能であることを知りながら、「希望を失いたくない」「独りで死にたくない」という理由で嘘のデータを送っていたのです。

この行動は非難されるべきものですが、同時に人間の弱さと恐怖を象徴しています。

実行可能性と倫理の摩擦

ラザロ計画は、どちらのプランにも科学的正当性があります。しかし、「地球上の命を見捨ててでも種を守る」という決断は、倫理的な議論を避けて通れません。

これは、災害時の“トリアージ”のような選別に近く、合理性と人道の間で揺れ動く難しいテーマを提示しているのです。

最終的な評価は観客に委ねられる

ラザロ計画は、結果的にマーフィの活躍によって「プランA」が実現し、地球の人類が宇宙ステーションへと脱出する未来へとつながりました。

ですが、途中で提示されたジレンマの重みは決して消えません。正義とは何か、人間を救うとはどういうことか――観る者に深い問いを残すのが、この計画のもう一つの意義なのです。

作品に隠された宗教・哲学的モチーフ

『インターステラー』は科学的な構成で知られる一方で、随所に宗教的・哲学的モチーフが丁寧に織り込まれています。これらは物語をより深く味わうための“隠し味”とも言えるでしょう。

「ラザロ」という名前の意味

まず注目すべきは「ラザロ計画」という名前です。ラザロとは新約聖書に登場する人物で、死後にイエス・キリストによって蘇生された存在として知られています。

このネーミングには、人類が滅びの危機から蘇る=再生されるという意味が込められており、計画の主旨と重なります。

さらに、クーパーがこの名称に「不吉だ」とつぶやいたセリフも象徴的です。彼は「ラザロ=死」を連想したのに対し、ブランド教授は「生き返ったじゃないか」と返します。この対話そのものが死生観の違いを象徴しているのです。

キリスト教的シンボルの数々

登場人物にも宗教的意味合いが込められています。例えば:

- クーパーの本名はジョセフ(Joseph)。これはキリストの父の名前。

- ラザロ計画の調査隊は12人で構成され、キリストの12使徒を連想させます。

- マン博士は人間性(Human)を象徴する人物として、信念と欲望の間で揺れ動きます。

これらの要素が物語にスピリチュアルな深みを与えています。

「愛」とは超越的な力なのか?

物理学では説明できない「愛」という概念も、重要な哲学的モチーフです。アメリアの台詞にある「愛は時間も空間も超える力かもしれない」は、物語全体を貫くテーマの一つ。

この考え方は、単なる感情論にとどまらず、五次元の存在が人類を導いた理由が“愛”であるというメタファーにもつながっています。

五次元と“神的存在”の重ね合わせ

劇中で登場する「彼ら(They)」と呼ばれる存在は、五次元以上の高度な知性を持った存在として描かれます。直接的には未来の人類とも解釈できますが、時空を超えて人間に干渉するその姿は、宗教的な“神”のような存在とも重なります。

このように、『インターステラー』は科学の裏にある哲学的・宗教的問いを静かに投げかけているのです。

哲学的対比:合理主義 vs 感情主義

マン博士は「合理主義」の象徴として描かれます。一方、アメリアは「感情=愛」を信じる人物です。そして物語が最後に選んだのは、アメリアの側――つまり“非合理”に見える選択が、結果として正しかったという構図です。

これは理性と感情、科学と信仰という哲学的な対立軸を内包しており、現代における人間の在り方を問いかけています。

物語は“答え”ではなく“問い”を提示する

『インターステラー』は、宗教や哲学を明確に語る映画ではありません。むしろ、観客に考えさせる“余白”を意図的に残しています。

それが「なぜ彼らは救ったのか」「愛は力になり得るのか」という問いであり、本作が観る人によって多様な解釈を許す深い理由でもあるのです。

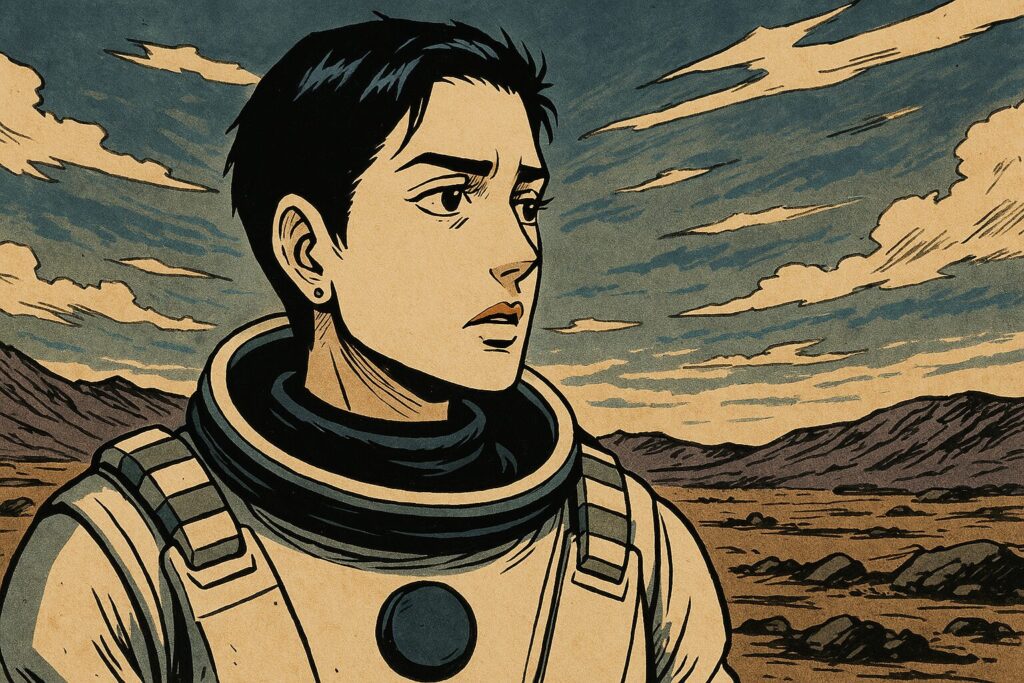

アメリアの最後に込められた愛と希望の意味

愛と直感による選択が導いた未来

アメリアがエドマンズの惑星へと向かったのは、単なる任務の延長ではありませんでした。彼女は劇中で「愛は、時空を超える力かもしれない」と語っており、この言葉は本作のテーマでもある「科学と愛の融合」を体現しています。

惑星選びの段階で、彼女は恋人であるエドマンズ博士が降り立った星に希望を見出しました。しかしクーパーは、彼女の主張を私情によるものとして退け、マン博士の惑星を優先する判断を下します。

結果的に、アメリアの信じたエドマンズの惑星こそが、人類にとって唯一安全で居住可能な星だったのです。これは「合理性」ではなく「感情」や「信念」による選択が正解であったことを、物語が証明した瞬間でもあります。

墓標と深呼吸に込められたメッセージ

ラストシーンでアメリアは、既に亡くなっていたエドマンズ博士に墓標を建て、その死を静かに受け入れます。彼の遺志を引き継ぐように、彼女はヘルメットを外し、その星の空気を吸い込みます。

この描写は、人類の新天地としての可能性を明示すると同時に、アメリア自身の「孤独」「使命」「希望」をも象徴しています。誰もいない星で、たった一人で未来を築く決意は、感情を信じて行動した彼女の選択が、結果として人類全体を導いたという強いメッセージ性を持っています。

アメリアが託された人類の未来

エドマンズの惑星は、酸素や安定した大気を備えた“希望の星”でした。マン博士が偽のデータを送っていた惑星とは対照的に、ここには偽りのない未来が存在しています。

アメリアの存在は、ラザロ計画の「種の保存」だけでなく、「本当に人類が住める世界を築く」ための橋渡しです。彼女は、ただ人類の種を残すのではなく、文明そのものを再生させるための礎として描かれています。

クーパーとの再会が示す未来の可能性

マーフィーから「アメリアのもとへ行って」と言われたクーパーは、エドマンズの惑星に向かう決意をします。

再会の描写はなくとも、観客は彼の旅立ちから「この物語はまだ続く」と感じるはずです。ここには、科学だけでは到達できない“人の絆”が静かに流れています。

つまり、アメリアのもとへ向かうクーパーの旅路は、「未来をつなぐ愛の延長線」であり、作品の根幹にある「人類を救うのは愛」というテーマを補完する重要なラストカットです。

総まとめ:静けさの中にある強い意志

アメリアの最後の行動は、感情・科学・哲学のすべてを内包した静かなクライマックスです。

- 合理性よりも愛を信じる勇気

- 孤独の中で未来を選ぶ強さ

- 亡き恋人への想いと、新たな始まり

このすべてが、彼女の行動に凝縮されています。彼女が信じた直感が世界を救い、彼女が立つその星が人類の希望となる——まさに「愛が時空を超える力」であることを証明するラストです。

インターステラーの科学と愛のテーマをネタバレ解説

チェックリスト

-

-

ワームホールやブラックホールなどの描写は、理論物理学に基づいたリアルな設定で、科学的考証を徹底。

-

ガルガンチュアは潮汐力が弱い超大質量ブラックホールで、クーパーが生還できた理由に説得力を持たせている。

-

重力と時間の関係を描写し、「重力が時間を歪める」理論を物語の展開に活かしている。

-

テサラクトは五次元空間の視覚化で、科学と感情(特に父娘の絆)を融合させた象徴的装置。

-

「愛は時空を超える力」というテーマが全編を貫き、科学と人間ドラマを結びつけている。

-

ノーラン監督は本作を「家族映画」と位置づけており、愛が行動や選択の鍵となる独自のSF世界を構築している。

-

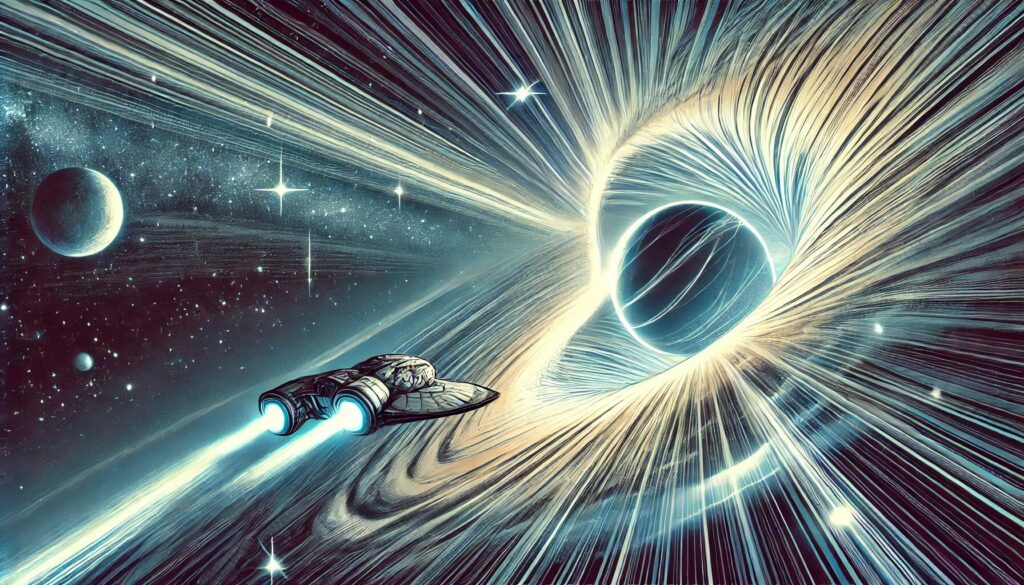

ワームホールとは?リアル物理学視点で解説

『インターステラー』に登場するワームホールは、SF作品ではよく見かける装置のように思えますが、実は最先端の物理理論に裏付けられた“科学的な仮説”です。本作はこのワームホールを、リアルな科学に基づいて描いています。

ワームホールの定義と理論

ワームホールとは、宇宙空間の異なる2点をつなぐ“時空のトンネル”です。

たとえば地球と別銀河を一瞬で行き来できるような、いわば「宇宙の近道」です。

この概念は、アインシュタインとローゼンによって提唱され、「アインシュタイン=ローゼン・ブリッジ」とも呼ばれます。

ただし、これはあくまで理論上の話であり、現代の科学では実在は未確認です。

映画における描写は科学的に正確?

『インターステラー』では、土星近くに人工的に設置されたワームホールが登場します。この描写は、物理学者キップ・ソーン博士の監修によって極めてリアルに作られており、他のSF作品とは一線を画します。

特に注目すべきは以下の点です:

- ワームホールの球状構造:これは重力の湾曲によって、周囲の星が歪んで見える現象と一致しています。

- 通過時の時間の歪み:ワームホールを通るとき、時間の進み方にも影響があるとされ、映画ではそれが物語のキーにもなっています。

通過は可能なのか?

理論上、ワームホールを通過するには次のような条件が必要とされています。

- 安定性:崩壊せずに維持されるには、“エキゾチック物質”と呼ばれる負のエネルギーが必要。

- 大きさ:人間や宇宙船が通れる規模である必要がある。

- 一方向または双方向の可逆性:通った後に戻れるかどうかも重要です。

現在のところ、これらの条件を満たす物質やエネルギーは見つかっていません。したがって、現実的には不可能ですが、理論としては未だ有効です。

インターステラーが描いた“未来”

映画の中では「彼ら(未来の人類)」によって人工的に作られたワームホールが描かれます。これは、人類が五次元以上の存在に進化する未来を示唆し、ワームホールの実用化が可能になる可能性を含んでいます。

つまり、ワームホールは単なるSFアイテムではなく、人類の進化と希望を象徴するツールとして描かれているのです。

ワームホールが物語にもたらした意義

物語の展開上、ワームホールは地球から遠く離れた銀河へアクセスする“道具”であるだけでなく、

- 時間と空間の超越

- 人智を超えた存在の介入

- 人類の未来と科学の限界への挑戦

といった複数の意味を持っています。

このように、『インターステラー』はワームホールを“絵空事”ではなく、科学と物語の橋渡しとしてリアルに表現した稀有な映画なのです。

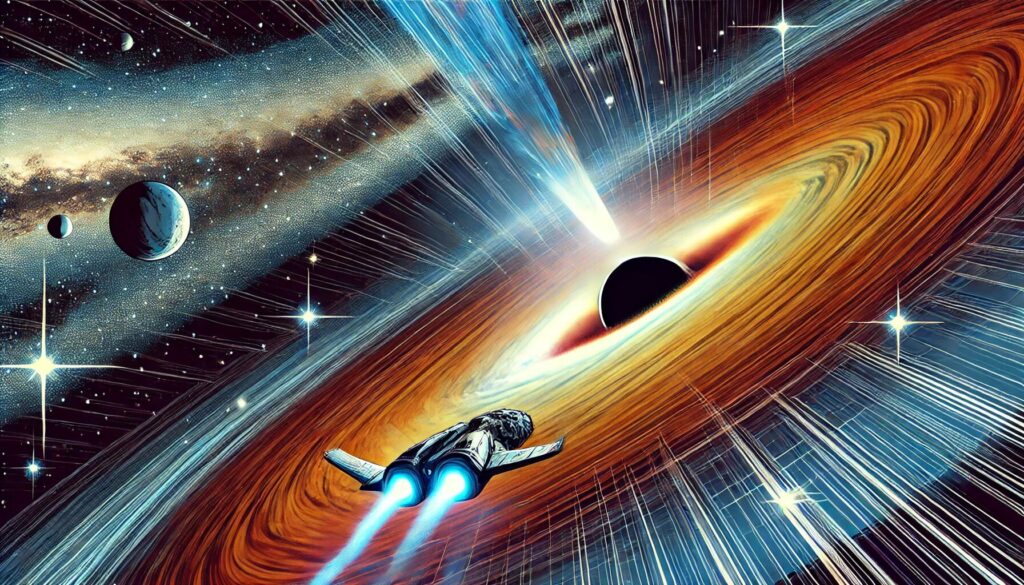

ブラックホールの構造と映画内描写

『インターステラー』に登場するブラックホール「ガルガンチュア」は、映画史上でもっとも科学的に精緻な描写がされたブラックホールとして有名です。キップ・ソーン博士の監修によって、物理学の最前線に基づいた“本物に限りなく近い”表現がされています。

ガルガンチュアは超大質量ブラックホール

まず注目すべきは、ガルガンチュアが太陽の1億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールである点です。これにより、地球とは比較にならない規模の重力場が形成されています。

このような超巨大ブラックホールは、事象の地平面(ブラックホールの境界)から中心の特異点までの距離が長く、潮汐力が比較的弱くなるという特徴があります。これがクーパーが“スパゲッティ化”されずに生存できた一因でもあります。

映画が再現したブラックホールの構造

映画内では、以下のようなブラックホールの物理的要素がリアルに描写されています。

- 事象の地平面(Event Horizon):光ですら脱出できない境界。

- 降着円盤(Accretion Disk):ブラックホールに吸い込まれるガスが回転しながら発熱する構造。映画ではこの円盤の光がブラックホールの上下に映って見える独特の視覚効果が用いられています。

- 自転型ブラックホール(カー・ブラックホール):ガルガンチュアは回転しており、この回転が周囲の時空を“ねじる”ことで、ワームホールやテサラクトとの接続を可能にしています。

特に降着円盤の描写は圧巻で、上下に広がる光の帯は「重力レンズ効果」によって後方の光が前方に曲がって見える現象を忠実に再現しています。

降着円盤が“冷えている”設定の意義

本来、降着円盤は数百万度もの高熱となり、接近した宇宙船や人間は即死します。ところが、ガルガンチュアは「数百万年もの間、星を吸い込んでいない」という設定があり、降着円盤の温度が非常に低く保たれています。

このため、主人公たちが接近しても焼き尽くされず、生きたままブラックホールに突入することができるという“科学的にあり得る”シナリオが成立しています。

テサラクトとのつながりを生む構造

ブラックホールの中心にある特異点には、クーパーとTARSが突入します。このとき到達するのが五次元空間=テサラクトです。

これは単なる映像上のファンタジーではなく、ブラックホールの自転や構造によって「アウトフライング特異点」という比較的穏やかな領域を通過できた、という物理学的な理屈が存在しています。

現実と空想のバランスが絶妙

『インターステラー』のブラックホールは、ただの映像表現ではなく、物理学に裏付けされたリアルな描写とドラマ性が融合した稀有な存在です。SFでありながら、ここまで科学に誠実な映画は極めて珍しく、学術論文にも引用されるほどの完成度を誇ります。

「重力」と「時間」の意外な関係性

『インターステラー』のテーマの中核には、「重力が時間に与える影響」があります。この関係は、アインシュタインの一般相対性理論に基づいた非常に重要な概念であり、映画内でも明確に描かれています。

重力が時間を“ゆがめる”という現象

重力が強い場所では、時間の進み方が遅くなるという現象があります。これは、「時間の重力遅延(グラビティタイムディレーション)」と呼ばれ、ブラックホールの近くなどでは顕著になります。

映画ではこの理論が以下のように描かれています。

- 水の惑星での1時間が、地球の7年に相当する

- これはガルガンチュアの強力な重力場のすぐそばを周回している惑星だからこそ起こる現象です。

水の惑星での“時間泥棒”現象

このシーンは非常に印象的です。クーパーたちは水の惑星に降り立ち、巨大な津波に襲われた結果、わずか数時間の滞在で23年分の時間が経過してしまいます。

この描写はフィクションに見えるかもしれませんが、理論的には非常に正確です。極めて強い重力場の近くでは、“重力による時間の遅れ”が起こり、外部(地球)と内部(惑星)での時間経過に大きなズレが生まれます。

ブラックホールと時間停止のイメージ

ガルガンチュアのようなブラックホールの“事象の地平面”を越えると、外部から見ると時間が止まったように見えます。

ただし、内部に入った観測者にとっては時間は進んでおり、これが映画におけるクーパーの主観時間と地球の時間との乖離を生んでいます。

この対比が、マーフィーとの年齢差や“再会の奇跡”という感動的な展開を生む一因となっているのです。

重力をデータとして扱う意義

終盤では、クーパーがブラックホール内部で重力を“情報として”利用し、娘マーフィーに時計を通じて重力データを送信するシーンがあります。

これは、重力が時間だけでなく情報伝達にも関わるという新しい概念を提示しています。実際、重力波の観測が近年の科学で注目されており、この発想はあながちSFにとどまらない可能性を示唆しています。

時間を操るカギ=重力の理解

劇中、ブランド教授が「重力を理解できれば、人類は移住できる」と語るシーンがあります。これは、時間の操作や空間の移動を可能にする唯一の力が“重力”であるという、非常に前衛的な科学思想です。

このように、『インターステラー』では重力を単なる“落下の力”として描かず、「時間をねじ曲げ、愛や記憶をつなぐ鍵」として位置づけている点が非常にユニークです。

観客に伝えるメッセージ性

最終的に、時間は絶対ではなく相対的であり、重力こそが時空を超えるための鍵であるという科学的メッセージを、エンタメとして自然に織り込んだ『インターステラー』の構成は、まさに唯一無二の完成度といえるでしょう。

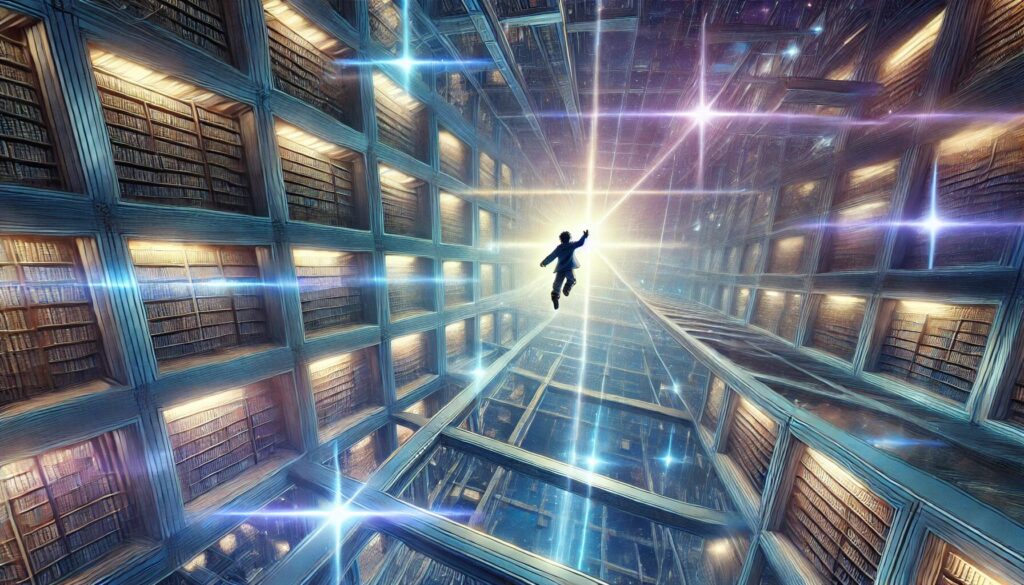

テサラクトとは?五次元の正体を解説

『インターステラー』の終盤、主人公クーパーはブラックホールに突入し、謎の空間「テサラクト」に到達します。このシーンは観客にとってもっとも理解が難しい部分の一つですが、実は現代物理学や次元理論に基づいた、非常に興味深いSF的発想が盛り込まれています。

テサラクトとは四次元の超立方体

テサラクトとは、本来「四次元立方体」を意味する幾何学用語です。私たちが住む世界は「三次元空間(縦・横・高さ)」で構成されていますが、テサラクトはそれに“時間”という軸を加えた、四次元の立体構造を指します。

そして『インターステラー』では、この四次元構造にさらに次元を重ねた「五次元空間」として描かれ、空間だけでなく時間までも自在にアクセスできる場所として機能しています。

映画の中のテサラクトはどんな空間?

映画で描かれるテサラクトは、クーパーの娘マーフィーの部屋があらゆる時間軸で並列に存在し、クーパーがその部屋の“時間”を自由に行き来できる空間として可視化されています。

この描写には「高次元存在は低次元の空間を自在に操作できる」という理論が基になっています。たとえば、三次元の人間が二次元の紙の中を自由に折りたためるように、五次元の存在は時間軸を自由に扱うことができるとされているのです。

“彼ら”とは誰なのか?

テサラクトは「五次元生命体」が人類のために作った空間とされています。作中で「彼ら」と呼ばれている存在です。

重要なのは、彼らが「五次元に到達した未来の人類」である可能性が示唆されている点です。つまり、進化した人類が過去の自分たちを救うためにテサラクトを構築したという壮大なループ構造が描かれています。

科学と感情が交差する場所

このテサラクトは、単なる科学空間にとどまりません。クーパーはその中で「重力を使って」マーフィーに情報を伝えます。

重力は次元を越える力であり、五次元においても干渉が可能な唯一の“自然界の力”と考えられているため、理論的にも納得のいく設定です。

テサラクトは愛のメタファーでもある

映画では、テサラクトが“父と娘をつなぐ空間”としても描かれます。科学的な空間でありながら、クーパーの愛によって動く世界。この表現が、「科学と感情(=愛)」が融合する場としてのテサラクトの象徴性を強めています。

結果としてテサラクトは、「人間の感情が次元を超えて届く可能性」を視覚化した非常に象徴的な装置となっているのです。

クーパーが助かった理由を科学的に解説

映画『インターステラー』のクライマックスでは、主人公クーパーがブラックホール「ガルガンチュア」に突入しながらも生還するという展開が描かれます。一般的に、ブラックホールに入れば「スパゲッティ化」してしまい、助かるはずがないと思われがちです。しかし、映画内ではこの“生還”に対してリアリティのある科学的根拠がしっかりと用意されています。

ブラックホールでも助かる可能性がある?

通常のブラックホールに入った場合、強大な重力の差によって体が上下に引き裂かれる「潮汐力(ちょうせきりょく)」が発生し、生存は不可能だとされています。

ただし、ガルガンチュアのような“超大質量ブラックホール”の場合は状況が変わります。

このタイプのブラックホールでは、事象の地平面(脱出できるギリギリの境界)までの距離が非常に大きくなるため、潮汐力が相対的に弱まるのです。

NASAのデータによれば、ガルガンチュアほどの質量(太陽の1億倍)を持つブラックホールでは、事象の地平面付近の潮汐加速度は地球の重力の約5000分の1程度にまで弱まります。これによって、クーパーが「スパゲッティ化」を免れたという設定が成立するのです。

降着円盤が“空腹”だったのが鍵

もう一つのポイントは、ガルガンチュアを取り巻く「降着円盤」の性質です。通常、この円盤は高速で回転するガスや塵によって形成され、温度は数百万~1千万度に達し、近づけば機体もろとも蒸発してしまいます。

しかし作中では、ガルガンチュアは数百万年もの間、物質を吸い込んでおらず“空腹状態”にあると説明されていました。そのため降着円盤は冷え切っており、エネルギー放出も極端に少なく、レインジャー号で接近しても即座に焼き尽くされるような危険はありませんでした。

特異点の中にも種類がある

ブラックホールの「特異点」と聞くと、すべてが無限の密度で、入れば即死すると思われがちですが、実は特異点にもいくつかの種類があります。

映画に登場するのは、次のような特異点です:

- BKL特異点:空間が激しく振動・伸縮する“カオス空間”で、生存は不可能。

- アウトフライング特異点:過去に落ちた物質によって構成される“穏やかなシート”状の構造で、一瞬で通過すればダメージは少ない可能性がある。

劇中でクーパーが突入したのは、BKLではなく後者の「アウトフライング特異点」であると、原案監修の物理学者キップ・ソーン氏が著書で明言しています。

このタイプの特異点では、強力な潮汐力はあるものの、一瞬で通過することで生存可能性が残るという理論的な根拠が提示されています。

五次元空間「テサラクト」への移行

クーパーは特異点を通過したあと、五次元生命体によって作られた空間「テサラクト」に導かれます。この空間は、時間を物理的に観察・操作できる四次元超立方体として描かれ、過去のマーフィーの部屋にアクセスできる場となっています。

ここで彼は重力を通じて情報を伝えることに成功し、最終的にテサラクトが閉じると同時に、人類が構築したスペースコロニー「クーパー・ステーション」の外で発見・救出されるのです。

映画ならではの“ご都合主義”はある?

確かに、テサラクトという空間や重力波による情報伝達などは、現実ではまだ仮説の域を出ません。しかし、それでも『インターステラー』では、物理学的に完全なファンタジーにせず、キップ・ソーン博士による現実の理論物理学をベースにした構成が徹底されています。

そのため、たとえ「ご都合主義」と感じる部分があっても、それを裏付けるだけの科学的アイディアと整合性が保たれている点は特筆に値します。

まとめ:クーパーが助かった3つの要素

- ガルガンチュアが超大質量ブラックホールだったため、潮汐力が弱かった

- 降着円盤が冷えていて、機体が焼き尽くされなかった

- 突入したのが“アウトフライング特異点”であり、短時間で通過できた

そして何より、五次元存在によるサポートというSF的設定が、クーパーの生還に現実味を与えています。このように、『インターステラー』のクライマックスは、非現実的に見えて実は最先端の理論に裏打ちされた“リアルなSF”なのです。

「愛」が鍵になるSF展開の理由

『インターステラー』は、ハードSFでありながら「愛」をテーマの中心に据えた、極めてユニークな映画です。一見すると、科学と感情は相容れないように見えますが、ノーラン監督は愛を“次元を超える力”として位置づけています。

単なる感情ではない「愛」の扱い

アメリア・ブランド博士が語った「愛は私たちがまだ理解していない、何かの手がかりかもしれない」というセリフは、本作における最重要メッセージの一つです。

ここでの「愛」は、単なる情緒的な感情ではありません。物理法則すら超越する“観測可能な力”としての愛、という扱いがなされています。これは非常に大胆な発想でありながら、物語全体に見事に溶け込んでいます。

愛が選択を導くロジック

作中では、アメリアが恋人エドマンズの星を信じたことで、人類の新天地が見つかります。これも「愛」が判断基準として正しかったことを示しています。

また、クーパーがマーフィーに重力データを伝えられたのも、彼の「帰りたい」という想い、つまり愛の力が動機になっています。

これらの描写から、「愛」は情報伝達の鍵であり、行動を決定づける力であることが強調されています。

科学の限界を越える存在としての愛

ブランド教授は、「科学では解けなかった方程式を、マーフィーの“信じる力”が完成させた」と解釈することもできます。

つまり、理性では届かない領域に、感情、特に愛が作用するという構造です。

これは宗教的にも通じる考え方であり、「人を救うのは愛である」という聖書的なモチーフとも重なります。

五次元での愛の表現

テサラクトのシーンでは、クーパーがマーフィーの部屋を何度も見つめ、感情を通して情報を送ろうとする姿が描かれます。

この行動こそが、「愛が時間と空間を越えて作用する」ことの視覚的な象徴であり、科学的に裏付けされた“愛”という概念の具現化でもあります。

ノーラン監督の意図を読み解く

クリストファー・ノーラン監督は、本作を「宇宙映画ではなく家族映画だ」と明言しています。

この発言からも、本作が描きたかったのは、ただのSF冒険ではなく、「家族を想う気持ち」がいかに世界を変えるか、というメッセージであることがわかります。

そのため、『インターステラー』における「愛」は、感動を引き起こすための演出以上に、物語全体を動かす原動力として機能しているのです。

『インターステラー』が他のSF映画と一線を画す最大の要因は、こうした“愛の物理化”にあります。だからこそ、理論物理学とヒューマンドラマが融合した本作は、観る人すべての心を揺さぶるのです。

インターステラーの解説とネタバレ総まとめ

- 2014年公開、監督はクリストファー・ノーラン

- 主演はマシュー・マコノヒーで、実力派俳優が集結

- ハードSFとヒューマンドラマが融合した作品

- 理論物理学者キップ・ソーンが科学監修を担当

- 家族愛と科学を軸にした深い人間ドラマが展開される

- 主人公クーパーは人類を救うため宇宙へ旅立つ

- 「ラザロ計画」は人類移住を目的とした極秘ミッション

- ワームホールを通じて3つの惑星を探索するストーリー構成

- ブラックホール「ガルガンチュア」の描写は科学的に精緻

- テサラクトは五次元空間であり、重力を介して情報を伝える舞台

- 「愛は次元を超える力」という哲学的テーマが核となる

- マン博士の裏切りにより、計画に人間の弱さが浮き彫りになる

- 宗教的・哲学的モチーフが物語にスピリチュアルな深みを与える

- 重力による時間遅延が親子の再会に切なさを加える

- 最後はクーパーがアメリアのもとへ旅立ち、物語は未来へ続く