映画『インターステラー』は、そのやばいと評価されるほどの映像美と壮大なストーリーで、公開から10年近く経った今でも評価が尽きない作品です。ブラックホール描写の科学的リアリティや、「本棚の裏が五次元空間」という斬新な設定には驚嘆の声が上がる一方で、「ご都合主義では?」という冷静な感想も見られます。

この記事では、インターステラーの賛否の割合を分析しながら、「難解だけど最高」と評される理由を丁寧に解説。実際に観た人たちの評判や評価の傾向、心を動かされた感想の数々も紹介していきます。

さらに、映画を深く理解するための10の雑学や、観賞後の余韻が伝わるリアルな視聴感想文も掲載。あの衝撃をもう一度味わいたい方、これから観ようとしている方、どちらにも役立つ完全ガイドです!ぜひご覧ください!

インターステラーがやばいとの評価を徹底解説

チェックリスト

-

-

『インターステラー』は高評価73%と評価が高いが、難解さゆえに賛否が分かれている

-

映像美・音楽・哲学的テーマが高評価の主な理由

-

難解な科学設定や長尺の構成に不満を持つ中評価の声も一定数ある

-

SFに不慣れな人にはストーリーの複雑さや感情移入の難しさが低評価の要因

-

「本棚の裏=五次元空間」や「愛が時空を超える」設定には賛否が集中

-

科学的裏付けのある描写や哲学性が、“ご都合主義”との指摘を上回る評価を支えている

-

インターステラーの賛否の割合を分析

高評価が圧倒的、ただし“賛否”が映す深さ

『インターステラー』は、全体的に見ると高評価が全体の約73%を占める非常に評価の高い作品です。しかし、中評価が23%、低評価も4%存在していることから、“全員が絶賛するタイプの映画”ではないことも明らかです。

この映画の評価構造は、“合う人には人生最高、合わない人には難解すぎる”という二極化傾向を持っています。特に科学的設定×感情表現の融合がユニークであり、そこがまさに評価の分かれ目にもなっています。

高評価の理由:感動・映像・哲学の3軸で絶賛多数

圧倒的な映像体験と音楽の迫力

IMAXや劇場で観た人からは、「まるで宇宙空間にいるようだった」「視覚と聴覚のすべてが震えた」という圧倒的な臨場感への評価が目立ちます。クリストファー・ノーラン監督ならではのリアルな宇宙描写とハンス・ジマーの音楽は、観客を非日常へと引き込みました。

科学と感情が融合した新しい体験

理論物理学に基づいた設定がある一方で、「愛」という感情を作品の中心に据えている点が特徴です。

「科学で愛を描こうとした挑戦に震えた」「理屈だけじゃない、心を揺さぶる作品だった」といった声があり、理系脳と感性の両方に訴える設計が多くの支持を集めています。

ラストの余韻と哲学性に心を動かされる人多数

クライマックスからエンディングにかけての展開には、「気づけば涙が流れていた」「一晩中考えさせられた」といった深い余韻や哲学的な問いに感動したという感想が多く見られます。

中評価の声:理解の壁とテンポへの不満

難解すぎる科学設定に“ついていけない”感覚

特にブラックホール、ワームホール、五次元空間といったSF理論について、「観終わってもよくわからなかった」「一度では理解できない」という声が散見されます。設定の難しさが感情移入を阻害したという人もいました。

上映時間の長さと構成の好みが分かれる

169分という長尺に対して「後半が冗長だった」「もっと簡潔にまとめられたのでは」という意見も。テンポ感に対しては個人差が出やすく、濃密であるがゆえに“疲れる”と感じる人もいたようです。

愛を科学で描く展開に違和感

また、「感動的ではあるけど、“愛が重力を超える”という展開はちょっと都合が良すぎるのでは?」という理性的な視点からの冷静な意見も中評価層に多く見られます。

低評価の意見:わかりにくさと共感不足

ストーリーの複雑さが大きな壁に

SFに不慣れな視聴者からは、「何が起きてるのかまったく理解できなかった」「話についていけず、集中力が持たなかった」という声がありました。ストーリー構造や専門用語の多さが障壁になったケースです。

感情移入の難しさとキャラの距離感

「親子愛を描いているわりに感情移入できなかった」「キャラの行動が理解しづらくて共感できなかった」など、人物への感情移入が薄かったという低評価も一定数見られました。

結末にリアリティを感じないという指摘

「ブラックホールに入って助かるなんて現実離れしすぎ」「ご都合主義に見えて冷めた」というリアリティの欠如に対する不満も低評価層の特徴です。これは、現実的な科学理解とフィクションの融合に対する“受け取り方の違い”が要因と考えられます。

総評:評価は分かれても“唯一無二”なのは確か

『インターステラー』は、高評価が圧倒的ながら、“難解”という特徴が評価を割っている作品です。

一方で、「人類の未来」「親子の愛」「科学と感情の融合」など、一見相反する要素を見事に絡めた傑作であることは疑いようがありません。

つまり、この映画が響くかどうかは、“科学を楽しめる感性”と“愛を信じる心”の両方を持てるかどうか。

まさに、“観る側のスタンスによって評価が分かれる”作品なのです。

「難解だけど最高」と言われる訳

知的挑戦と感情体験の“二重構造”が刺さる

『インターステラー』が「難解だけど最高」と称される理由は、頭と心の両方をフルに使って観る映画だからです。

一見すると宇宙を舞台にしたSF映画ですが、実際のテーマは「愛は時空を超えるか?」という極めて人間的な問いにあります。

難解さの正体は“本物の理論物理”

この映画が難解と言われる最大の理由は、使われている科学理論が本格的であることです。

例えば:

- 重力による時間の遅れ

- ブラックホールと潮汐力

- テサラクトという五次元空間

- ワームホール理論

これらの概念はすべて実在の物理理論に基づいています。つまり、ファンタジー的演出ではなく、現実の科学の「可能性の上」にストーリーを構築している点が、観客にとって「難しい」と感じる要因になっています。

それでも“最高”と評されるのは感情の強さ

一方で、難解な設定だけで終わらないのが本作のすごさです。

クーパーと娘マーフィーの絆、アメリアとエドマンズの愛、孤独と希望のはざまで生きる人間の選択……そういった“感情の重さ”が科学の構造を貫いて描かれているのです。

このため、たとえ全ての理論を理解できなかったとしても、感動できるよう設計されているという点が、多くの人に「難しいのに心を動かされた」と言わせる理由です。

“わからない”が“もっと知りたい”に変わる

さらに特筆すべきは、「難しいからダメ」ではなく、“もう一度観たい”“意味を調べたくなる”という好奇心に火をつける構成になっていることです。

まさに、「視聴後も思考が止まらない」というタイプの映画だからこそ、「難解だけど最高だった」という感想に集約されるのです。

まとめると、『インターステラー』の魅力は、“頭で理解し、心で感じる”という2段構えの体験設計にあります。

その構造ゆえに難解さはあるものの、一度ハマれば抜け出せない中毒性が、多くのファンを生み続けているのです。

「ご都合主義」とは言い切れない声

一見“奇跡”でも、実は科学的裏付けがある

『インターステラー』では、「ブラックホールに飛び込んでも無事だった」「重力で情報を送れた」といった展開に対して、“ご都合主義”ではないかという意見が一定数存在します。ただし、これは単なるファンタジー展開ではなく、現代物理学の理論を土台とした描写である点が重要です。

例えば、主人公クーパーが突入したブラックホール「ガルガンチュア」は、超大質量型ブラックホールとして設定されています。このタイプは潮汐力が比較的穏やかで、「スパゲッティ化」(身体が引き裂かれる現象)を回避できる可能性があると物理学者キップ・ソーン博士は指摘しています。

「テサラクト」はSF的装置だが設定は精緻

クーパーが導かれた五次元空間「テサラクト」は、未来の人類によって構築された空間であり、時間を空間のように俯瞰できる構造として描かれています。

これは単なる“奇跡”ではなく、「重力は他の次元を超えて作用できる」という重力理論と相対性理論に基づいています。つまり、荒唐無稽に見えても、すべてに理論的な裏付けがあるのです。

“愛”を超常的に描いたことが疑念を生む

それでもなお、物語終盤に「愛が次元を超える」といった言葉が登場することに、疑問を抱く人は少なくありません。しかし、それは感情を科学と対立させるものではなく、“未来を動かす原動力”として捉えた演出です。ここにこそ、クリストファー・ノーラン監督の哲学的視点があり、「科学と感情は両立し得る」というメッセージが込められているのです。

“奇跡”ではなく“意志”が動かした世界

ご都合主義に感じる部分も、よく観察するとキャラクターたちの選択や意志によって導かれた結果であることが多くあります。特にクーパーがマーフィーを想い、あらゆる局面で“帰るための道”を模索したことが、テサラクトの中での情報伝達という展開に繋がっています。

評価が分かれるのは“現実と空想”の境界線

最終的に、“ご都合主義”と見るかどうかは、その人がどこまで科学と物語の融合を許容できるかにかかっています。ただ、『インターステラー』はその境界線を綿密な科学考証で乗り越えているため、単なる都合の良い演出とは一線を画すと言えるでしょう。

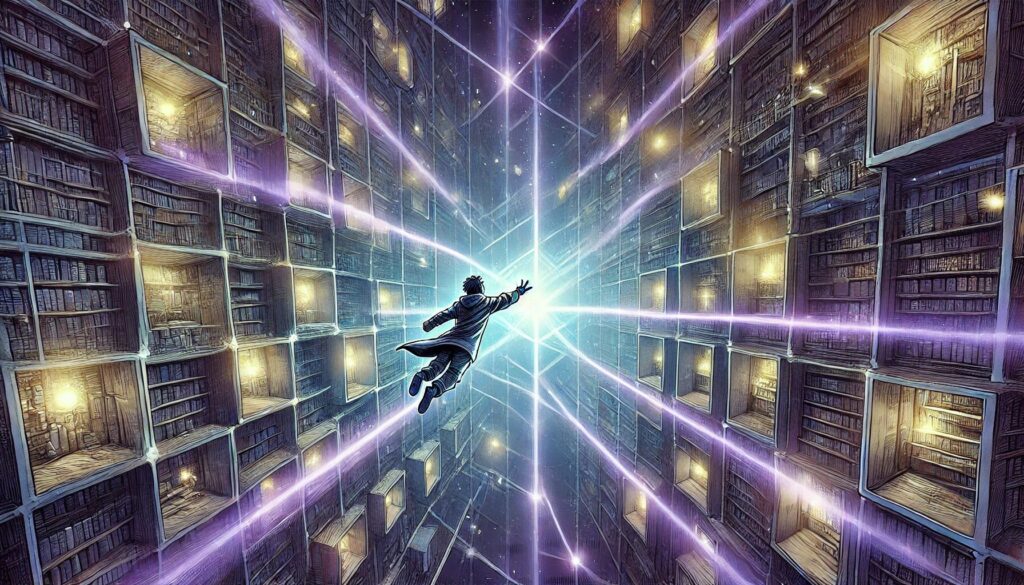

「本棚の裏が五次元」に賛否あり

感動か困惑か――最大の“象徴的シーン”

『インターステラー』の中でも、最も賛否が分かれるシーンのひとつが「本棚の裏側=五次元空間」という設定です。ここでは、ブラックホール内部の特異点を通じて、主人公クーパーが娘マーフィーの過去の部屋にアクセスする場面が描かれます。

この演出に対しては、「涙が出るほど感動した」という声と、「唐突で意味がわからなかった」という反応が混在しています。

“本棚”という日常と非日常の融合

そもそも、本棚という“家庭的で身近な空間”が、宇宙の極限にあるブラックホールとつながっているという設定には、強烈なコントラストがあります。

このアイデアには、「人間が持つ記憶や愛情は、宇宙の果てまで届く」という比喩が込められており、科学と感情を結ぶ“象徴的な装置”として設計されています。

ただし、それを“感動的な演出”と捉えるか、“唐突な説明不足”と捉えるかで評価が大きく分かれるのです。

視覚的な演出に戸惑う声も

テサラクト内のビジュアルは、無数の本棚が時空を貫くように配置されており、観る者に強いインパクトを与えます。

一方で、「空間の構造が理解できなかった」「なぜ本棚だったのか納得できない」という声も多く、視覚と概念のギャップが混乱を生んだ可能性があります。

科学的視点から見る“本棚空間”

この空間は「四次元空間を三次元に投影したイメージ」とされており、クーパーはその中で「時間軸に沿って空間を選び、過去に干渉する」という行動をとります。

これは、高次元存在が時間を俯瞰できるという理論に基づいた描写であり、物理学的には整合性があります。

感動を引き出す装置か、世界観の破綻か

最終的に、この“本棚”の描写を「深い愛の象徴」と見るか、「不自然な舞台装置」と感じるかは、鑑賞者の解釈に委ねられます。

ただひとつ言えるのは、このシーンが『インターステラー』という作品の核心=“愛は時空を超える”というテーマを最も象徴する瞬間であることです。賛否はあるにせよ、この場面が強烈な印象を残すことに異論はないでしょう。

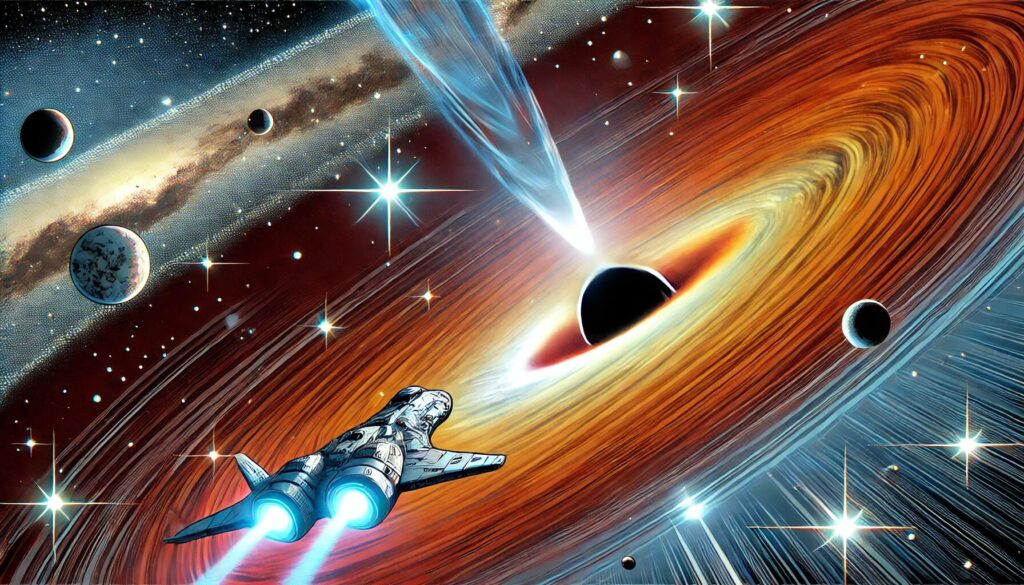

ブラックホール描写に絶賛の嵐

理論と映像が完璧に融合した描写

『インターステラー』で描かれたブラックホール「ガルガンチュア」は、映画史上もっとも科学的に正確なビジュアルと評価されています。これは、ノーベル物理学賞を受賞した理論物理学者キップ・ソーン博士が科学監修を務めたことが大きな要因です。

降着円盤の光がブラックホールを取り囲むように湾曲して見える演出も、重力レンズ効果を忠実に再現しており、視覚と物理理論が見事に一致した映像となっています。

SFを超えて“科学”として機能する演出

通常、ブラックホールはフィクションの中で誇張されがちですが、『インターステラー』では学術論文にも取り上げられるほどのリアリティある設計がされています。特に、超大質量ブラックホールが持つ「潮汐力の弱さ」により、物理的にクーパーが生存できるという描写には、多くの科学ファンが驚きの声を上げました。

映像の迫力が没入感を生む

IMAXで鑑賞した観客の間では、「まるで自分が宇宙にいるようだった」といった圧倒的な臨場感に対する感動の声が多く寄せられました。ブラックホールに引き込まれる感覚や、星々が回転するスケール感は、大画面と音響によって五感に直接訴えかけてきます。

映像美と音響の掛け算で評価が跳ね上がる

ハンス・ジマーによる重厚な音楽が、ブラックホールの神秘性と恐怖を一層引き立てています。この映像と音の連動による没入感が、観客の「やばい!」という反応を引き出した大きな要素のひとつです。

インターステラーがやばいと評価された感想と評判まとめ

チェックリスト

-

-

親子愛や“愛は力”というテーマが感動を呼び「泣ける」と評価されている

-

時間を超えた親子の再会が多くの視聴者の涙を誘った

-

アメリアの“愛の直感”が人類の未来を導く展開に共感の声多数

-

マン博士の裏切りは人間の弱さを描いたリアルなキャラクター像として賛否を集めた

-

映像・音響・物語構成が三位一体となり、3時間を短く感じさせる没入感を生んだ

-

科学理論や演出に裏付けられた雑学が、作品への理解と楽しさを深めている

-

観た人が口を揃える“泣ける”理由

感動の源は“家族愛”

『インターステラー』が「泣ける」と評価される一番の要素は、親子の絆を軸にしたヒューマンドラマが科学という硬質なテーマの中に巧みに織り込まれているからです。特に、クーパーと娘マーフィーの関係は、多くの観客の心を打ちました。

幼い頃に別れた娘に向けて、ブラックホールの中から“重力”という手段を使って想いを届ける描写は、SFの枠を超えた情動的な表現となっています。

時間の壁を越えた再会が感涙を誘う

再会のシーンでは、年老いたマーフィーと、ほとんど歳を取っていないクーパーという時間を超えた親子の奇跡的な邂逅が描かれます。この対比が「報われた愛」として、観る者に深い感動を与えました。

「娘に会うために宇宙を超える父親」という構図に、自分自身の家族と重ねる観客も多く、涙腺を刺激されたという声が後を絶ちません。

“愛”が科学に勝るというメッセージ性

アメリアの「愛は時空を超える力かもしれない」という台詞に象徴されるように、本作では感情を“力”として描く試みがなされています。これは一部からは「ご都合主義」とも捉えられますが、多くの視聴者には「理屈抜きで感動した」と高く評価されています。

映像と音の演出が涙を誘導

泣けるシーンでは、ハンス・ジマーの音楽が繊細に感情を支えています。例えば、クーパーが娘へのメッセージを重力を使って伝える場面では、静寂と旋律の緩急が心を鷲掴みにするような演出になっており、涙を誘う“仕掛け”が随所にちりばめられています。

マーフの再会に涙したレビュー多数

親子の再会が持つ“時間の重さ”

『インターステラー』の中でも、もっとも多くの人が涙を流したのが、クーパーとマーフィーの再会シーンです。再会の瞬間、観客が感じるのは単なる“家族の絆”ではなく、時間を超えてつながった感情の重みです。

特に、クーパーにとってはほんの数十時間でも、マーフィーにとっては何十年も待ち続けた時間。その“時差”が生んだ切なさと喜びの交錯が、涙腺を刺激する要因になっています。

成長したマーフィーが見せた強さと愛

再会の場面で、既に年老いたマーフィーが「あなたはもう行って」と優しく送り出すシーンには、親子の愛情が静かに反転するような深さがあります。子どもだったマーフィーが、父に代わって人類を救う存在になったという描写に、多くの人が感動の声を寄せています。

SNS上でも「大人になった娘が父を見送るって反則」「親として胸が締め付けられた」といったコメントが多数見られました。

科学と感情の交差点にあるラスト

ここで描かれるのは、“再会”という出来事以上に、時間・空間・愛情が科学の中で交わるという構造です。科学考証がしっかりしているからこそ、SFの世界にリアリティが生まれ、感情の重みが観客に届くのです。

このように、リアルな物理理論を背景にしたファンタジックな再会は、感動だけでなく、知的な余韻も残します。

“再会=終わり”ではなく“旅の続き”

再会の感動に加え、マーフィーが「アメリアのもとへ行って」とクーパーを送り出すシーンは、単なるハッピーエンドで終わらせない深さを持っています。物語がまだ続くこと、未来に希望があることを感じさせるラストとして、多くの視聴者に強い印象を残しました。

アメリアと愛の直感が導いた未来

“愛”が選んだ惑星が正しかった

『インターステラー』のクライマックスにおいて、アメリア・ブランド博士が選んだ惑星「エドマンズ」は、最終的に人類が居住可能な唯一の希望の星となりました。彼女は、データではなく“愛の直感”によってこの惑星を選んだ点が印象的です。

この判断は、理論や合理性よりも感情を信じることの価値を示すものであり、多くの観客から「感動的だった」「アメリアの選択が胸を打った」といった共感の声が上がっています。

「愛は力になる」というテーマの具現化

劇中でアメリアは「愛は、私たちがまだ理解していない何かの力かもしれない」と語ります。これは本作の根底にある「科学では証明できないけれど、確かに存在する感情の力」を表しています。

この台詞が、彼女の決断に説得力を与え、「愛が未来を切り拓いた」というラストの展開を支えているのです。

“理性と感情”という対立軸の勝者

アメリアの選択は、マン博士の“合理的な嘘”とは対照的です。マンは居住不可能な惑星を「人類の希望」と偽っていましたが、アメリアは信じる気持ち=愛を選んだことで、人類を救う道筋を作りました。

この対比は、『インターステラー』が「科学VS感情」の物語構造を持ち、そして“感情が勝った”ことを象徴しています。

新たな世界の“最初の住人”としての孤独と覚悟

ラストでアメリアは、亡き恋人エドマンズ博士の墓を建て、静かにヘルメットを外して空気を吸い込みます。この一連のシーンは、彼女が一人で新たな世界を築いていく孤独・決意・希望をすべて詰め込んだ演出です。

愛が導いた選択が、未来をつなぐ光になったという物語の終着点として、アメリアの存在が静かに輝きを放っています。

マン博士の登場にざわついた声

完全な“味方”ではなかった衝撃展開

マン博士の登場は、『インターステラー』の中盤以降に訪れる物語の大きな転換点です。彼はかつて“人類の希望”を託され、探索隊のリーダー格として尊敬される存在でした。しかし、実際に彼が救援を求めた惑星は居住不可能な氷の星であり、発信されたデータは虚偽だったのです。

この“裏切り”に多くの観客が動揺し、「まさかそんな展開が待っていたとは…」とSNSでもざわつく声が多く見られました。

希望か絶望か、人間の本質が問われる

マン博士の行動は非難されるものの、彼の「死ぬのが怖かった」「誰かに来てほしかった」という言葉には人間の弱さと孤独が滲んでいます。このシーンは、冷酷な裏切りではなく、「極限状態に置かれた人間の本音」として観ると、複雑な感情を呼び起こします。

つまり、マン博士は“悪役”というよりも、「理性と感情の狭間で揺れる人間のリアルな姿」を体現した存在なのです。

科学者でありながら「人間的すぎた」人物像

ラザロ計画の象徴だったマン博士が、データを偽り、人類全体を危険にさらした行動は、科学者としての理想と現実のギャップを浮き彫りにしました。観客の中には、「計算高いようでいて、実は弱さに満ちていた」というそのキャラクターに共感を示す声も。

この人物像は、人間がどこまで理性的でいられるのかという問いを投げかけています。

“正義”とは何かを観客に突きつける

マン博士の裏切りによって、観客は「善悪では判断できない選択」と向き合うことになります。彼の選択は、命を守るためという自己防衛でありながら、その代償はあまりにも大きかった。

このような倫理的ジレンマに対する描写は、『インターステラー』が単なるSFアドベンチャーではなく、深い人間ドラマでもあることを物語っています。

3時間が短く感じる理由とは?

濃密な構成が生む“時間の逆転現象”

『インターステラー』の上映時間は169分、つまり約3時間にも及びます。しかし、観終わった観客からは「全く長く感じなかった」「むしろもっと観ていたかった」という声が多く聞かれます。

この“時間の短さの錯覚”を生み出しているのが、濃密な物語構成と感情移入の巧みさです。

時空を超えるストーリー展開に没入

物語の中では、時間の流れが惑星ごとに異なるという設定が用いられています。例えば「水の惑星」では、わずか1時間が地球では7年という極端な時間のズレが発生します。

観客はこのような異常な“時間感覚”を物語と一緒に体感することになり、実際の上映時間さえ短く感じるような錯覚を覚えるのです。

感情と科学が交互に訪れるリズム

物語の進行は、「科学的な理論描写」と「感情的な人間ドラマ」が絶妙なバランスで交差する構成になっています。観客は一方に飽きることなく、理論と感情の波を乗りこなすように物語に引き込まれます。

このリズムの良さが、3時間の長編を“体感的には短くする”要因のひとつです。

圧巻の映像と音響の没入感

IMAXや高音質の劇場で鑑賞した観客からは、「まるで自分が宇宙にいたようだった」「音に包まれていた」という感想も多く見られます。クリストファー・ノーラン監督のこだわりが詰まった映像とハンス・ジマーによる音楽が、鑑賞体験そのものを“映画の中の一部”に変えてしまうほどの没入感を生んでいます。

終盤にかけての怒涛の展開

最後の30分間は、ブラックホール、五次元空間、娘へのメッセージなど、畳みかけるような展開が続きます。ここでは、物理学的な理論と感情が一気に爆発し、「もう終わってしまったのか」と感じる観客が多いのです。

つまり、終盤の集中力のピークが時間の感覚を一気に引き寄せるという構成の妙があるのです。

インターステラーがもっと面白くなる10の雑学

『インターステラー』は、壮大な物語や映像美だけでなく、隠された小ネタや科学的背景でも多くの人を魅了しています。ここでは、映画をより深く楽しむための10の雑学をわかりやすく解説します。

① ブラックホール描写は科学の金字塔

本作に登場するブラックホール「ガルガンチュア」は、理論物理学者キップ・ソーン博士とCGチームによって、科学理論をもとに正確に可視化された映像です。

この映像は映画を超えて、実際の科学論文として発表された実績もあり、後のブラックホール撮影プロジェクト(EHT)にも影響を与えたとされています。

② クーパーの涙は“演技じゃない”

クーパーが娘マーフィーの映像を見て涙を流すシーン。

この場面は、主演のマシュー・マコノヒーによる完全なアドリブでした。

監督ノーランがサプライズで映像を用意していたため、マコノヒー本人の感情がそのまま映像に記録されているのです。

③ 「彼ら」の正体は視聴者の想像に委ねられる

作中に何度も登場する「彼ら(They)」という存在は、明確な説明がされていないのが特徴です。

ファンの間では「五次元へ進化した未来の人類」と考えられており、一部では神のような存在と捉える解釈も存在します。

④ 水の惑星での“時間差”はリアル理論

「1時間=地球の7年」という現象は、単なるSF演出ではありません。

これはアインシュタインの一般相対性理論に基づく重力時間遅延によるものです。

重力の強い場所ほど時間がゆっくり進むという理論を、そのまま物語に取り入れています。

⑤ ロボットTARSの動きは“人力操作”

ロボットTARSの声と動作を担当したのは俳優ビル・アーウィン。

なんと、CGではなく彼自身が中に入って物理的に操作していたという驚きのエピソードがあります。

滑らかな動きは、技術ではなく俳優の演技力に支えられていたのです。

⑥ NASAの協力はゼロだった

リアルな宇宙描写とは裏腹に、本作ではNASAからの公式協力は一切受けていません。

ノーラン監督は、現実のNASAではなく、フィクションとしての“未来のNASA”を描きたかったとのこと。独自の世界観を守るための選択です。

⑦ マーフィーの名前に隠された意味

クーパーの娘「マーフィー」は、“マーフィーの法則”が由来です。

これは「失敗する可能性があるなら、それは起きる」という有名な原則で、物語全体の因果律や不確定性ともリンクしています。

⑧ もともとはスピルバーグ作品の予定だった

実は『インターステラー』の原案は、スティーヴン・スピルバーグ監督のために準備されていた企画でした。

脚本を担当したジョナサン・ノーラン(監督の弟)は、当初から大作志向の物語として構築していたのです。

⑨ 時間構造は“インセプション”の裏返し

ノーラン監督の別作品『インセプション』では、夢の階層が深くなるほど時間が遅くなる構造でした。

一方で『インターステラー』では、宇宙の奥地ほど時間が速く進むという“逆の時間軸構造”が使われており、時間に対する哲学的なテーマが強調されています。

⑩ 宇宙船の形には“重力対策”の意味がある

「エンデュランス号」は円形構造を持ちますが、これは遠心力を利用して重力に似た環境を作るための設計です。

NASAでも実際に検討されている方法で、宇宙での長期滞在による健康リスクを軽減する工夫が盛り込まれています。

まとめ:知るほど深まる、インターステラーの魅力

『インターステラー』は、壮大なテーマや感動的なストーリーだけでなく、物理学・宗教観・演出の裏話など多層的な要素が織り込まれた作品です。

鑑賞前後にこうした雑学を知っておくことで、2度目・3度目の視聴がさらに面白くなること間違いなしです。興味があれば、さらに掘り下げての解説も承ります!

視聴感想文

深夜、自宅の“簡易シアター”で観た『インターステラー』

正直に言うと、「もっと早く観ればよかった」──これが私の率直な感想です。

2014年公開時は仕事と家庭のバタバタでIMAX鑑賞のタイミングを逃し、ずっと気になっていたこの作品。今回ようやく、Amazonの4K配信を自宅テレビで再生し、家族が寝静まった深夜1時から一人で鑑賞しました。

本気の“家庭シアター環境”を整えて挑む

「中途半端な気持ちでは観たくない」と思い、鑑賞前に部屋を完全に暗くしました。テレビの輝度設定を映画モードに変え、音響は周囲の迷惑を避けるためにノイズキャンセリング付きのヘッドホンを選択。

耳元でハンス・ジマーの重低音がうねるように響く瞬間、映画館でなくとも感動は再現できるのだと実感しました。

宇宙を超えて“父として”泣かされた

物語が進むにつれて、頭ではなく胸が揺さぶられる感覚がありました。

ブラックホールやワームホールなど、理屈では正直すべてを理解しきれません。でも、クーパーの「娘の未来のために全てを投げ打つ姿」には、父親としてグッとくるものがあるんですよね。自分にも娘がいるので、余計に重なってしまって。

ラスト近く、年老いたマーフと再会するシーンでは、涙を我慢できず…。家族の眠る部屋の隣で、一人静かに泣きました。

“観終わったあとに考え込む映画”

見終わったあと、すぐには寝られませんでした。

「重力って、時間って、愛って何なんだ?」と、頭の中がざわつき続けていました。

“答えのない問い”を、こんなにも美しく映画で投げかけてくる作品はそうそうないと思います。

IMAXで観ていたら、もっと“やばかった”かもしれない

今でも少し後悔しているのは、やっぱり映画館で観なかったこと。

あの重低音や映像美は、本来であれば劇場で全身に浴びたかった。でも、自宅でも“本気で向き合えば”ここまで震える作品体験ができるということを、今回の鑑賞で確信しました。

インターステラーがやばいと評価される理由を総まとめ

- 全体評価は高評価73%と圧倒的支持

- 映像美と音響がIMAXで最大限に活きる

- 理論物理と感情の融合が唯一無二の体験を生む

- 「泣ける映画」として親子愛に共感する声が多数

- ブラックホール描写が科学的に正確と評価される

- クーパーとマーフィーの再会が涙を誘う名場面

- アメリアの“愛の選択”が物語の核心を形成

- 難解だが知的好奇心を刺激し再視聴したくなる構造

- 本棚=五次元空間の描写に賛否が分かれる

- マン博士の登場で物語が人間ドラマへと深化

- 「ご都合主義」との指摘も科学的裏付けで説得力あり

- 3時間の上映時間が短く感じると没入感で好評

- 感情と理性の対立がテーマをより深くしている

- SF初心者には難解との声も一定数存在

- 好き嫌いが分かれるが記憶に残る作品とされている