『唄う六人の女』は、幻想的な映像と不気味な雰囲気が交錯する異色のサスペンス作品です。本記事では、ネタバレを含みつつ物語の構造や登場人物の正体、そしてタイトルに込められた象徴的な意味までを深く掘り下げていきます。台詞のない六人の女たちは何を語ろうとしているのか?自然と人間、記憶と再生のテーマがどのように交錯しているのか?作品全体に散りばめられた暗喩や演出意図を丁寧に読み解き、独自の考察を展開していきます。映画をすでに観た方はもちろん、これから観ようと思っている方にとっても、物語の奥深さを理解する一助となる内容です。

Contents

『唄う六人の女』ネタバレ込みで魅力を考察

チェックリスト

-

-

森を舞台に二人の男と六人の女の異界的邂逅を描いた幻想サスペンス

-

六人の女は動植物の化身で、言葉を使わず存在そのもので語る存在

-

主人公・森一郎は父の死をきっかけに森へ導かれ、内面の変化を遂げる

-

宇和島は開発業者の顔を持ちながら狂気に堕ちていく対照的な人物

-

森では時間や空間が歪み、人間と自然の関係性が象徴的に描かれる

-

女たちの沈黙は自然の声なき訴えであり、人間への問いかけでもある

-

基本情報と作品概要を解説

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 唄う六人の女 |

| 制限 | PG12指定 |

| 公開年 | 2023年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 112分 |

| ジャンル | 幻想サスペンス・ファンタジー |

| 監督 | 石橋義正 |

| 主演 | 竹野内豊、山田孝之 |

映画の基本情報

『唄う六人の女』は、2023年10月27日に公開された日本のファンタジーサスペンス映画です。

監督は石橋義正氏で、脚本は石橋監督と大谷洋介氏の共同執筆によるもの。

上映時間は112分、PG12指定で、暴力的な描写や不気味な演出があるため、保護者の同伴が推奨されています。

主演は竹野内豊さんと山田孝之さんのダブルキャスト。

主要な舞台となる森は、京都府南丹市の芦生研究林や奈良県の大和郡山市で撮影されました。

幻想的な映像美と自然音が物語の不気味さを際立たせています。

ストーリーの基本構造とジャンル

本作は、幻想的な森の中に閉じ込められた二人の男が、不思議な六人の女性と遭遇しながら、過去と向き合う物語です。

ジャンルは一見サスペンスのようでありながら、民俗的な要素やファンタジー性も色濃く、寓話的な表現が特徴的です。

登場人物と主要キャスト

- 萱島森一郎(竹野内豊):東京在住の写真家。40年以上疎遠だった父の死をきっかけに、山を訪れる。

- 宇和島凌(山田孝之):土地買収を目論む開発業者の男。粗暴な性格で、後に本性を現す。

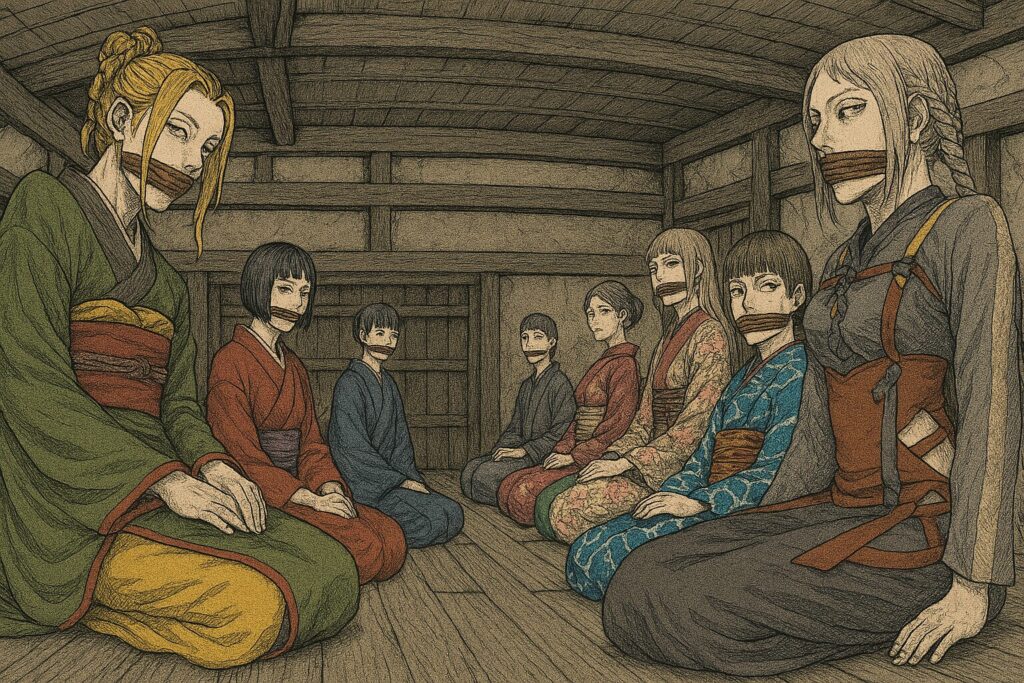

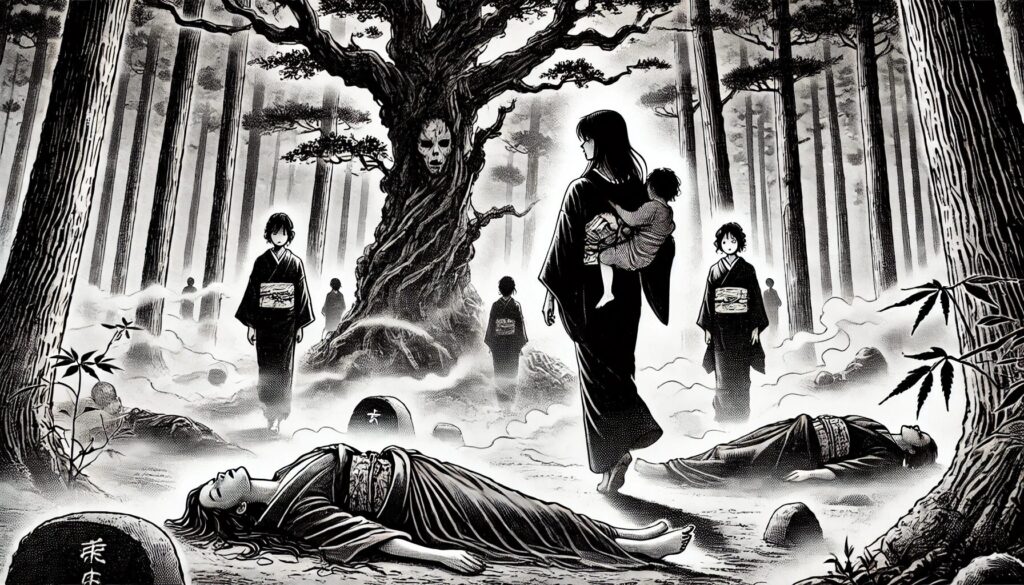

- 六人の女たち:森に棲む謎の女性たち。喋らず、動物や植物の化身として描かれる。

六人の女たちは以下の通りです:

| 呼び名 | 演者 | 化身 |

|---|---|---|

| 刺す女 | 水川あさみ | ハチ |

| 濡れる女 | アオイヤマダ | ナマズ |

| 撒き散らす女 | 服部樹咲 | シダ植物 |

| 牙を剥く女 | 萩原みのり | マムシ |

| 見つめる女 | 桃果 | フクロウ |

| 包み込む女 | 武田玲奈 | ヤマネ/恋人と二役 |

原作とメディア展開

原作は石橋義正氏によるオリジナル。

さらに、ヤマサキリョウ氏によるコミカライズ作品『劇画 唄う六人の女』が『ウルトラジャンプ』(集英社)にて2023年7月号〜2024年6月号まで連載されていました。

このように『唄う六人の女』は、幻想的な映像表現・民族的テーマ・人間ドラマが融合した異色の映画作品として仕上がっています。

不気味で幻想的なあらすじを解説

冒頭の展開と導入部

物語は、主人公・萱島森一郎が40年以上疎遠だった父の訃報を受け、生家のある山奥を訪れることから始まります。

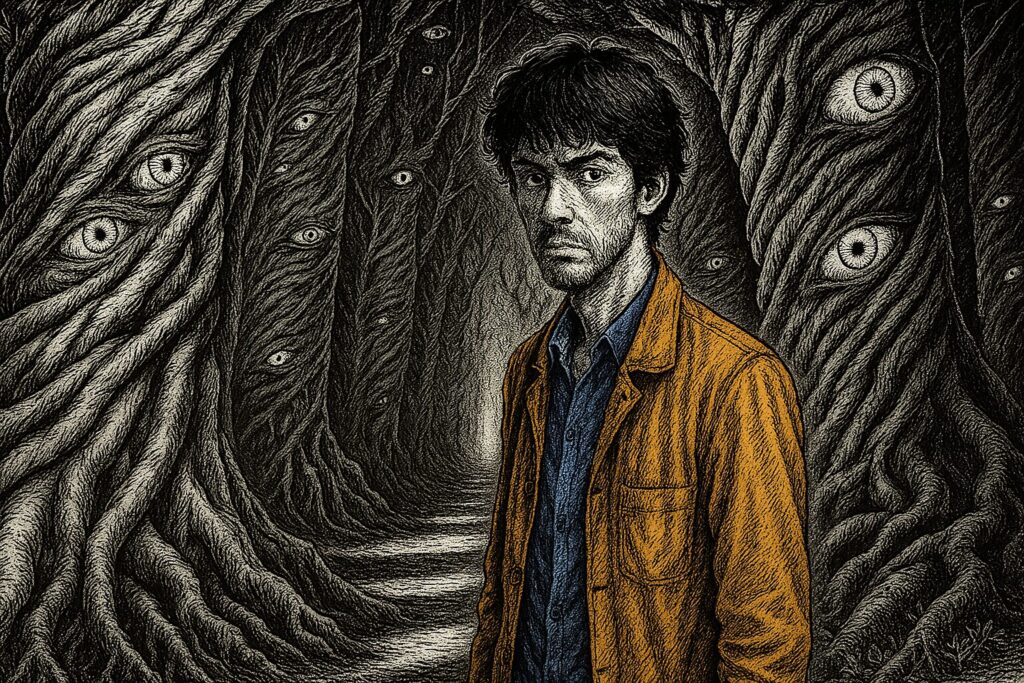

彼は、土地を売却するために訪れた開発業者・宇和島とともに、帰路で車の事故に遭い、森の中で目を覚ますところから、世界が一変していきます。

森での目覚めと六人の女との邂逅

目を覚ました二人は、縄で縛られた状態で見知らぬ古民家に囚われており、言葉を一切話さない六人の女たちと遭遇します。

彼女たちはそれぞれが異なる行動を取り、男たちを翻弄し続けます。

例えば、刺す女は芋虫入りの汁を出しては鞭で打ち、濡れる女は水中へと引き込もうとするなど、現実離れした不気味な行動が続きます。

時間と空間の歪み

森の中では時間の感覚が曖昧になり、何度逃げようとしても同じ場所に戻ってきてしまう。

このループ構造は、物理的な迷いだけでなく、登場人物の内面や記憶と結びついていることが示唆されます。

二人の男の対照的な変化

やがて、萱島はこの森に「呼ばれた」のではないかと考えるようになります。

一方、宇和島は恐怖と閉塞感から精神的に崩壊していき、見つめる女を強姦するなど、本性をむき出しにして暴走していきます。

この対照は、作品全体の倫理観や自然との関係性を象徴的に描いていると言えるでしょう。

クライマックスと森の選択

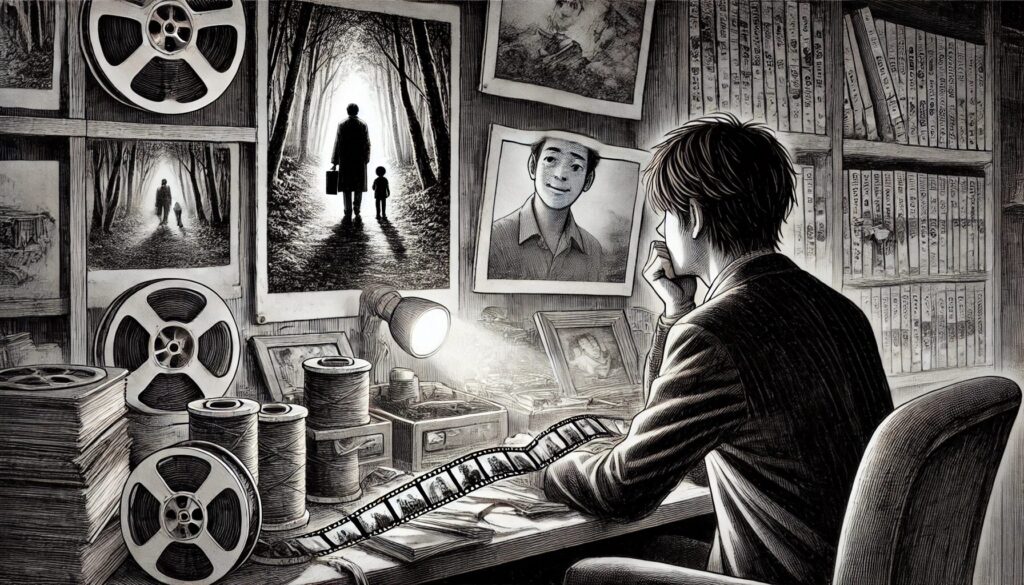

終盤、森一郎は父の隠された写真や資料から、この森が開発されようとしていること、そして森が持つ危険性に気づきます。

それにより、森を守る決意を固め、出口を指し示す女たちに導かれて外の世界へと戻ろうとします。

しかし、結末では再び森に戻り、宇和島とともに命を落とすことになります。

一方、恋人・かすみは彼の遺志を継ぎ、森の保全に動き始めるのです。

総括

このように、『唄う六人の女』のあらすじは単なるサスペンスではなく、

人間と自然の関係、父と子の再接続、喪失と再生といった複層的テーマが幻想的な森を舞台に描かれています。

不気味でありながらも美しく、観る者に多くの問いを投げかける内容となっています。

六人の女たちの正体と動物の関係性

森に現れた「唄う六人の女」は何者か?

『唄う六人の女』に登場する六人の女たちは、いずれも人間の姿をしていながら、一言も喋らず、奇妙な行動を取ります。実際、彼女たちの正体は森に棲む動物や植物の化身です。これはエンドロールで明かされ、作品の象徴性を支える重要な要素となっています。

女たちの個性は元になった生物に直結している

それぞれの女がもつ異様な振る舞いや衣装のカラーリング、登場シーンの雰囲気には、対応する動物や植物の特性が色濃く反映されています。

- 刺す女(水川あさみ)=ハチ

白い着物に赤い傘を差し、鞭を振るう姿は、蜂の針と警戒色を表現しています。 - 濡れる女(アオイヤマダ)=ナマズ

水辺で舞うように泳ぐ様子が印象的で、ぬるりとした動きがナマズを想起させます。 - 撒き散らす女(服部樹咲)=シダ植物

森の中で寝そべりながら何かをばら撒いている姿は、胞子を広げるシダの繁殖を象徴。 - 牙を剥く女(萩原みのり)=マムシ

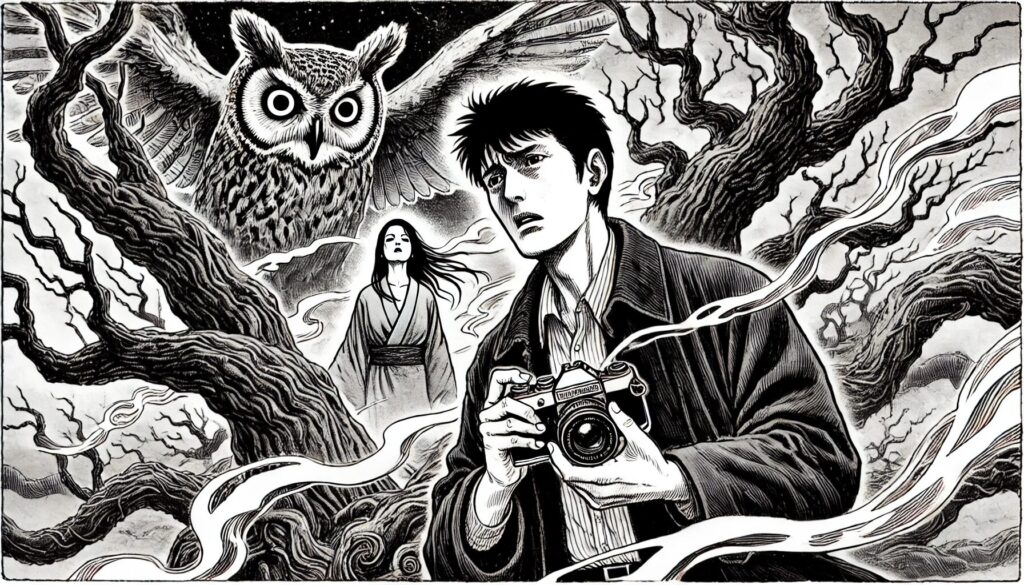

凶暴で噛みついてくる姿は、毒蛇であるマムシの危険性を体現しています。 - 見つめる女(桃果)=フクロウ

大きな瞳でじっと見つめる様子は、夜行性のフクロウ特有の鋭い視線と知性を思わせます。 - 包み込む女(武田玲奈)=ヤマネ

小動物のような穏やかな佇まいで、子どもと共に行動する姿からヤマネの母性が連想されます。

メタファーとしての「擬人化」

これらの化身はただの演出ではなく、森の精霊的存在として人間と自然の接点を象徴します。六人は言葉を使わず、存在そのものでメッセージを伝えようとします。これは自然の声なき声を擬人化によって可視化した演出といえるでしょう。

女たちは「森の意志」の表現でもある

物語を通して彼女たちは萱島や宇和島に対して善悪の判断を下すわけではありません。ただ、「見守る」「誘う」「攻撃する」など、自然が人間の行動に反応する多様な表情を体現しているようにも受け取れます。

このように考えると、彼女たちは人間に何かを伝えたい存在ではなく、ただそこに“在る”森の神秘の一部とも捉えられるのです。

森一郎が森に呼ばれた理由と変化

萱島森一郎の旅は“偶然”ではない

物語の発端は、主人公・森一郎が亡き父の遺産である山を売却するため、生家を訪れるところから始まります。一見、合理的な行動に見えますが、そこには彼自身が無意識に導かれていた可能性が示唆されていきます。

森と父が残した“何か”に呼ばれた

彼は事故によって森に閉じ込められたかのように見えますが、映画全体の流れを見ると、それは**父が遺した森の秘密に触れるための「呼びかけ」**のように感じられます。幼いころに出会った謎のフクロウの女性、そして森の奥で見つけた父の写真や秘密の部屋。それらはすべて、森一郎の心の奥に眠っていた記憶と繋がっていきます。

自分のルーツに向き合ったことで変化が生まれた

当初、森一郎はこの地に何の思い入れもなく、ただ「手続き」として土地の売却を進めようとしていました。しかし、自然の中で出会う不思議な存在や、父が守ろうとしたものを知ることで、彼の中にある価値観が大きく揺れ動きます。

それは「売るべき土地」から「守るべき森」への転換。これは、単なる物理的な場所ではなく、父との断絶を埋め直し、自分の存在意義を問い直すきっかけでもあったのです。

異界の中での体験は“目覚め”だったのか

物語の終盤、森一郎は森を出て現実世界に戻ることもできますが、あえて再び森に向かいます。これは「逃げない」という選択であり、過去と向き合い、未来に責任を持とうとする姿勢の表れです。

一方で、宇和島のように欲望のままに生きる者は破滅していきます。この対比は、森一郎がただ“選ばれた”のではなく、自ら変化を受け入れたからこそ「選ばれ得た」存在だったことを示しているとも考えられます。

彼の“変化”は森の未来をつなぐ架け橋に

最終的に、森一郎の遺志は恋人である咲洲かすみに託され、彼の子どもと共に森で暮らす描写が加えられています。これは、父から子、そして次世代へと想いが継承されていくことを象徴しており、単なる個人の変化にとどまらず、時間を越えた「連続性」を描いています。

このように、森一郎が森に呼ばれた理由とは、過去の断絶と未来の継承をつなぐための必然だったと読み解くことができるのです。

宇和島という男の狂気性と裏の顔

最初は協力的に見えた宇和島の正体

登場時の宇和島(演:山田孝之)は、土地開発のために萱島森一郎の生家を買い取りに訪れる業者の一人として描かれます。スーツを着て地元不動産業者とともに現れるその姿は、ビジネスマンとしての常識的な印象すら受けるかもしれません。しかし、彼の言動や態度からはどこか胡散臭い空気が漂っており、次第にその本性が明らかになっていきます。

表面下に潜んでいた粗野で冷酷な性格

事故後、森に囚われてからの宇和島の言動は、当初の冷静さを失い、本来の粗暴で自己中心的な性格が露呈していきます。見つめる女への暴行や、森一郎への暴力的な振る舞いは、人間性の限界を超えた狂気すら感じさせるものでした。

この豹変ぶりから浮かび上がるのは、彼が「閉鎖空間」「支配できない環境」に置かれたときに、他者を踏みにじってでも生き延びようとする本能的な危うさを持っていたということです。

計画の裏にある企業の闇と加担者としての顔

さらに、宇和島が携えていた資料から判明するのは、森が開発対象となっていた本当の理由――放射性廃棄物の処理場建設という闇です。彼は単なる土地ブローカーではなく、巨大企業の利権に絡む“黒幕の一端”を担う存在でもありました。

この事実は、森を守ろうとする自然の化身=女たちとの明確な対立軸として、宇和島を物語上の「破壊者」と位置づける重要な要素になります。

彼の狂気は“人間の欲望”の象徴でもある

宇和島のように、開発の名のもとに自然を金に換えようとする行為は、単なる個人の悪意ではなく、現代社会の構造的な問題のメタファーとも受け取れます。森という異界に足を踏み入れたことで、彼の中にあった本性――自己保身と暴力性、そして支配欲が剥き出しになったのです。

このように、宇和島のキャラクターは、外面と内面の落差を巧みに描くことで、「人間の本質とは何か」という問いを観客に突きつけている存在でもあります。

喋らない女たちの意味を考察

なぜ六人の女たちは一切言葉を発しないのか?

『唄う六人の女』で最も異質に感じられる演出のひとつが、六人の女たちが一言も発しないという点です。彼女たちは終始無言のまま、行動や表情、仕草だけで物語の流れに関わっていきます。これは単なる演出ではなく、本作が伝えようとするメッセージの核心を担う重要な要素です。

言葉を使わない=自然そのものの表現

六人の女たちは、それぞれ森に生きる動植物の化身として登場します。言い換えれば、彼女たちは自然界そのものの象徴とも言える存在です。自然は人間のように言葉を発することはありませんが、風や水、光、音を通じて私たちに訴えかけています。

女たちの無言の存在は、人間が言葉による理解に依存しすぎていることへの逆説的な問いかけでもあるのです。

無言ゆえの「多義性」が観る者の解釈を広げる

言葉を発しないことで、彼女たちの行動には一義的な意味づけがされません。これは観客に対して、「彼女たちは何を伝えようとしているのか」「この行動の意図は何か」と自ら想像し、意味を構築する余白を与える仕掛けでもあります。

例えば、刺す女の攻撃は怒りか警告か、撒き散らす女の行動は遊びか繁殖か――その解釈は観る者によって異なり、それぞれの内面に問いを投げかける形となっています。

“声なき者”としての抗議と存在の重み

また、彼女たちの沈黙は、自然破壊への黙った抗議とも受け取れます。人間の欲望に押し潰されつつある自然界は、声を持たないがゆえに無視されがちです。だからこそ、あえて喋らない女たちを登場させることで、無言の存在の中にも確かな意志や感情があることを訴えているようにも感じられます。

彼女たちは人間の感情ではなく「自然の律動」

さらに重要なのは、六人の女たちが人間の倫理や感情に基づいた行動をしていない点です。彼女たちは助けもしなければ、慰めもしません。ただ、存在し、森の中でそれぞれの“役割”を果たしているだけ。これは自然界が持つ摂理的な中立性を象徴しており、人間の価値観では計りきれない世界の在り方を示していると考えられます。

このように、言葉を発しないという選択は、彼女たちをよりミステリアスに、そして普遍的な存在として成立させるための意図的な演出であると言えるでしょう。

『唄う六人の女』の疑問をネタバレ考察

チェックリスト

-

-

森の異世界感は実在のロケ地と幻想的な衣装で演出されている

-

六人の女たちは無言のまま視覚的に自然の声を伝える存在

-

映画のラストは明確な答えを示さず観客に解釈を委ねる構成

-

主人公の選択は父の遺志を継ぎ、森と共生する生き方を示唆

-

森は“記憶と再生の場”として人間と自然のつながりを描く

-

タイトルの「唄」は自然の命や調和を象徴する比喩表現

-

映像美と衣装が語る異世界感

異世界感を引き立てるロケーションの選定

本作『唄う六人の女』が描く“異界”の感覚は、まずロケ地の力によって強く支えられています。京都の芦生研究林や奈良の大和民俗公園といった、人の手が及びにくい自然環境は、物語の舞台として圧倒的なリアリティを持っています。湿った空気、鬱蒼とした緑、木漏れ日が斑に差し込む暗がり——こうした自然の質感が、まるで“もう一つの世界”へ入り込んだような感覚を与えるのです。

衣装デザインが担う「異質さ」の演出

女たちの衣装は、伝統的な和装でありながら大胆で独創的な色彩と柄を取り入れた、非常に象徴的なものとなっています。水川あさみ演じる刺す女の白い着物と赤い傘、桃果演じる見つめる女の鮮烈な赤い装いなど、それぞれが森の中で不自然なまでに目を引き、彼女たちが“自然そのもの”でありながら、異質な存在であることを示しています。

衣装デザインを手がけた江村耕市氏(嵯峨美術大学教授)は、従来の和装の枠を超えた造形を生み出しました。蛍光色やアメーバ状の柄、縞や水玉の組み合わせなど、視覚的な“違和感”がそのまま作品の世界観を強化しています。

無言のビジュアルで伝える「メッセージ」

本作は女たちが一切言葉を発しない設定ですが、その分、ビジュアルに込められたメッセージ性が非常に強いのが特徴です。服装、動き、舞台となる森の構造――これらすべてが無言のまま観客に情報を投げかけてきます。

例えば、濡れる女が泳ぐ池の水面に揺れる光や、撒き散らす女が横たわる平野の植物の揺れには、時間の流れが止まったような神秘性があり、それが女たちの存在に説得力を与えます。

ファンタジーと土着性が融合した映像世界

この映画の映像美は、単なる美術や衣装のクオリティにとどまらず、日本古来の民俗学的イメージとファンタジーが溶け合う独自の美意識によって成立しています。『雨月物語』や『藪の中』を思わせる土着的な幻想と、現代的なアート感覚が同居するこの作品は、映像そのものが物語の語り手とも言える構造です。

まさに、“言葉にしないこと”で、豊かに語る世界観がそこにはあります。

ラストの展開の意味と謎を読む

物語の終着点は「納得」ではなく「問い」

『唄う六人の女』のラストは、明確なカタルシスを避けた構成になっています。観客の多くが「結局、何だったのか?」と感じるのは、この映画が解決よりも“含み”を重視しているためです。森一郎と宇和島は、最終的に森の中で命を落とすことになりますが、それが何を意味していたのか、明快な説明は与えられません。

このように、観客に解釈を委ねる結末は賛否を呼びやすいものの、それこそがこの作品の肝でもあります。

森一郎の選択と“父の遺志”の継承

物語の中盤から、森一郎は自らの父親がなぜこの地で暮らしていたのか、何を守ろうとしていたのかを探り始めます。そして終盤、彼は宇和島の持っていた資料から、開発の裏に放射性廃棄物の処理場計画があることを知ります。

ここで森一郎は、自分がこの森に“呼ばれた”理由に気づき始めるのです。自然と共に暮らし、それを守ろうとした父の志。その死の背後にあった開発業者との対立。すべてを悟った彼は、自分の命をかけてでも森を守ろうと行動します。

しかし、その行動が成功したのかどうかは明言されません。唯一の希望として描かれるのは、ラストで登場する恋人・かすみと森一郎の子どもの存在です。

生と死、再生のサイクルとしての結末

ラストシーンでは、かすみと彼女の胎内に宿る命が森に住み始める描写がありました。これは、森一郎の死が無駄ではなかったこと、そして新たな世代が“自然と共にある生”を選んだことを象徴しています。

この循環構造は、森=命の再生の場という古来の信仰や寓話的な世界観とも重なります。

なぜ契約は無効になったのか?

一方で、観客の中には「なぜ宇和島を外に出さなくても開発が止まったのか?」という疑問を抱く方もいるでしょう。映画内で詳しく説明されないものの、かすみが宇和島の資料を受け取っていたことから、法的な証拠をもとに計画が中止になったと読み解くことが可能です。

とはいえ、ここもあくまで“推察”の域に留まり、映画はあえて明示しません。この余白は、観客に**「自然を守る意志とは何か」「誰が継承するのか」**を問うラストメッセージとなっているのです。

観る者の倫理観を揺さぶる終わり方

最後に印象的なのは、六人の女たちが森一郎の死を止めるでもなく、ただ静かに見守っていたことです。これによって「正義とは何か」「守るとはどういうことか」といった倫理的な問いかけが観る側に託されます。

つまりこの映画のラストは、物語を閉じるのではなく、むしろ観客の内側に物語を開かせる終わり方であると言えるでしょう。

父と子の断絶と再接続の物語

物語の起点は「父の死」という報せ

この映画の大きな軸のひとつは、主人公・萱島森一郎とその父との関係にあります。物語は、森一郎のもとに届いた40年以上疎遠だった父の訃報から始まります。4歳のときに両親が離婚し、それ以来一度も会うことのなかった父。その存在は森一郎にとって「過去の他人」にすぎませんでした。

再接続の鍵となる“山”という遺産

森一郎が受け継いだのは、父が遺した山という土地。しかし、それは単なる不動産ではなく、父の人生そのものを象徴する存在です。売却のために訪れた地で、森一郎は次第に父が何を大切にしていたのか、どんな暮らしをしていたのかを知ることになります。

秘密の部屋、残されたフィルム、かつての写真――そこには、父が孤独のなかで自然と共に生き、何かを守ろうとしていた姿が映し出されていました。

“幼少期の記憶”が再び森一郎を揺さぶる

森で出会った見つめる女(フクロウの化身)は、かつて幼い森一郎が溺れかけたときに助けてくれた存在でした。この記憶は彼の無意識に眠っていたものですが、再び蘇ることで、自分もまたこの森に縁がある存在だったことに気づいていきます。

ここで、父がかつて彼を守ったように、今度は森を守る番が自分だと感じるようになります。この認識の変化は、父子の断絶が“遺志”というかたちで再接続された瞬間と言えるでしょう。

対話のない親子関係がもたらした余白

一方で、父と息子は生前一度も直接言葉を交わしていません。和解も対話もないまま父は亡くなったのです。それでも、遺されたものによって少しずつ父の本質に近づいていく森一郎の姿は、現代社会における「間接的な親子の理解」のあり方を描いているようでもあります。

つまりこの物語は、「許す」や「謝る」といった言葉のやりとりではなく、行動と選択によって親の想いを引き継ぐ過程を描いているのです。

森のメタファーとしての自然描写

森は“異界”としての存在感を放つ

『唄う六人の女』に登場する森は、単なる自然風景ではありません。そこは現実の理屈が通用しない空間であり、人間の意識が試される「異界」そのものとして描かれています。森に足を踏み入れた者は、空間感覚を失い、時間の流れが曖昧になります。まるで夢か幻のような場所。それがこの森です。

このように、森は**“迷い”や“本能”を浮き彫りにする装置**として機能しており、外界とは切り離された精神的な領域としての意味を持ちます。

登場する女たち=森そのものの象徴

森で出会う六人の女たちは、それぞれが動植物の化身であり、森の生態系を象徴する存在です。蜂やマムシ、フクロウ、ナマズ、シダ植物、ヤマネといった森に棲む命たちが擬人化された存在として登場します。

彼女たちは人間の言葉を話しません。彼女たちの行動は奇妙で、しばしば恐怖や不快感を伴いますが、それは人間にとって自然の摂理や生命の営みが決して「快」ばかりではないことを示しています。

森は“拒絶”と“受容”を試す場所

宇和島は森の論理を拒み、暴力で支配しようとします。その結果、彼は破滅します。一方、森一郎は次第に自然のリズムに身をゆだね、自分の存在理由を“外”ではなく“内”に見出すようになります。この対比は、自然との付き合い方、人間の傲慢さへの警告とも受け取れます。

森は人間を受け入れることも拒むこともできる存在であり、その態度は**“自然に対する人間の姿勢”を映す鏡**でもあるのです。

開発の対象か、守るべきものか

森をめぐる物語のもうひとつの軸は「開発か保護か」というテーマです。開発業者の裏の目的が放射性廃棄物の処理場建設であることが発覚しますが、それは人間が自然をコントロールできると錯覚している象徴的な構図でもあります。

この構図に対して映画は明確なジャッジを示しませんが、森一郎の行動や最終的な結末から読み取れるのは、“自然に生かされる”という感覚の回復です。

森は記憶と再生の場でもある

また、森は失われた記憶を呼び戻す場所としても描かれています。森一郎が幼い頃に助けられた記憶。父が残したフィルム。女たちの無言の佇まい。これらはすべて、自然が時間を超えて人間の記憶をつなぎ直す場であるという示唆を含んでいます。

つまり、森とは単なる背景ではなく、この物語の“語り手”であり“導き手”でもある。それが、『唄う六人の女』における森の最も重要な役割なのです。

『唄う六人の女』というタイトルの深意を考察

タイトルに“唄”があるのに、誰も歌わない?

『唄う六人の女』というタイトルから、多くの人が“女たちが歌を唄う物語”を想像するはずです。ところが、劇中で彼女たちは一言も発せず、歌声も流れることはありません。この不思議なタイトルには、一体どのような意味が込められているのでしょうか。

ここでは、映画を読み解くうえで鍵となる「唄」の象徴性について、4つの視点から丁寧に考察していきます。

唄う=比喩としての自然の声

“唄”は比喩表現であるという見方

第一に注目すべきは、「唄う」が文字通りの“歌う”ではなく比喩であるという点です。たとえば「風が唄う」「森が唄う」といった表現があるように、日本語には自然の音や雰囲気そのものを“唄う”と捉える文化があります。

六人の女たちは森の動植物の化身であり、言い換えれば**森そのものが、彼女たちを通して“唄っている”**のです。これは旋律のある音楽ではなく、視覚的・感覚的に訴えかけてくる「命の響き」だと言えるでしょう。

行動が唄=生き様による自己表現

行為そのものが「唄」になっているという解釈

次の視点は、女たちの行動こそが唄であるという解釈です。作中では「刺す女」「濡れる女」「撒き散らす女」など、それぞれの女に動詞的な名前が与えられています。これらは、言葉を持たない彼女たちが動きで感情や意志を伝えていることを意味しています。

つまり、喋らず歌わずとも、彼女たちは“生き様”によって自己表現しているということ。その静かな振る舞いこそが唄のような存在であり、観る者に語りかけているのです。

命の音が重なる“自然のリズム”

唄=生物の営みが奏でる調和

また、「唄う」を命のリズムや自然の音として捉えることもできます。蜂の羽音、ナマズの泳ぎ、フクロウの羽ばたきなど、それぞれの化身がもつ動物的な所作は、耳に届かなくても確かに“響き”を持っています。

それらが重なり合い、森全体で紡ぎ出す生命の調べとなることで、「唄う六人の女」というタイトルに込められた本質が浮かび上がってきます。

唄が示す調和と共鳴のメタファー

六人の女=異なる声が奏でるひとつの唄

さらに、唄には調和(ハーモニー)や共鳴の象徴という側面もあります。六人の女たちはまったく異なる性質を持ちながら、森の中で不思議なバランスを保って共存しています。

この状態は、まさに**異なる旋律がひとつの楽曲を奏でるような“調和”**と見ることができ、タイトルが象徴的なメッセージを帯びていることを示唆します。

視覚と感覚で聴く“言葉なき唄”

耳には届かずとも、心に響く「唄」

『唄う六人の女』というタイトルは、決して“音楽映画”ではありません。むしろ、目には見えない、耳には聞こえない唄を感覚的・精神的に体験させる作品です。

彼女たちの唄は、風や木々、動物たちの息遣いに重なりながら、**観る者の内面に訴えかける「自然と命のシンフォニー」**として描かれているのです。

🔚 まとめ|“唄”は感覚で聴くメッセージ

「唄う六人の女」というタイトルには、視覚・身体・精神で“感じる唄”という多層的な意味が込められています。

声を出さずとも、女たちは確かに“唄って”いる。その唄は、私たちが自然とどう向き合うべきかを問いかける静かな問いかけなのかもしれません。

唄う六人の女のネタバレ考察の総まとめ

- 六人の女は森の動植物の化身として登場

- 彼女たちは言葉を発さず、存在で物語を語る

- 森は時間と空間が歪む“異界”として描かれる

- 森一郎は父の死をきっかけに山を訪れる

- 宇和島は開発業者として登場し後に狂気を見せる

- 女たちの行動が“唄”として象徴的に機能する

- 衣装や動作はそれぞれの化身の特徴を視覚化している

- 森一郎の内的変化がストーリーの核心となる

- 父子の断絶と精神的継承が主軸テーマの一つ

- 森は自然の意志や記憶の集積として描かれる

- 宇和島は人間の欲望と支配欲の象徴である

- 六人の女の沈黙は自然の声なき抗議でもある

- 映像と衣装が異世界的な美を演出している

- 結末は明言されず、観客に解釈を委ねている

- タイトルの「唄う」は視覚や感覚に訴える比喩表現