『唄う六人の女』は、幻想的な映像美と寓話的な世界観で注目を集めた日本映画です。しかしその一方で、観る人によって評価が大きく分かれる“観る人を選ぶ作品”としても知られています。

「ホラーだと思ったらアートだった」「予告編とのギャップがすごい」といった声も多く、事前の印象と実際の体験に差を感じた人が少なくありません。

竹野内豊と山田孝之の対照的な演技も本作の大きな見どころで、静と狂気のぶつかり合いが作品の緊張感を支えています。また、自然との共生や沈黙で語るキャラクターたちの存在は、ジブリ作品を連想させたという感想も寄せられています。

本記事では、そんな『唄う六人の女』に寄せられたリアルな評価や多様な感想をもとに、作品の魅力や賛否が分かれる理由を徹底解説していきます。

本作品のネタバレ込みでラストの謎や女たちの正体を解説している記事も用意しておりますので、ご興味あればこちらもご覧ください。

『唄う六人の女』のネタバレ考察|ラストの謎と女たちの正体を解説 - 物語の知恵袋

Contents

唄う六人の女の評価と感想まとめ

チェックリスト

-

-

評価は高評価32%、中評価41%、低評価27%に分かれ、観る人の感性により賛否が分かれる

-

高評価は映像美・衣装・寓話的テーマに魅了されたアート志向の層から支持されている

-

中評価層は映像の美しさを認めつつも、ストーリー性や構成に物足りなさを感じている

-

低評価はホラーやスリラーとしての期待とのギャップに戸惑い、虫描写などで不快感を示す声も多い

-

公開当初の観客動員数は極めて少なく、ジャンルの曖昧さや予告編との乖離が要因となっている

-

虫や不快描写に対する耐性の有無が評価を分ける一因であり、再鑑賞で魅力が増す作品とされている

-

賛否の割合を分析

高評価(32%):映像美とテーマ性に魅了された層

『唄う六人の女』は、その幻想的な映像美と深いメッセージ性によって、多くの映画ファンから高評価を得ています。

特に評価が集中したのは、以下の点です。

- 自然描写や衣装の芸術性

- セリフなしで伝える女たちの存在感

- 人間と自然の関係を問う寓話的な構成

このように、映画の“視覚体験”としての完成度は極めて高く、アート映画や実験的な作品を好む層からは「数年に一度の異色作」とも言われました。

また、ラストの余韻の残し方や、再鑑賞で深まる解釈の幅も高く評価されています。

中評価(41%):雰囲気とテーマは良いが物足りなさも

一方で「映像は美しいが、話の筋が見えづらい」「不親切な構成に感じた」という中間層の評価も少なくありません。

たとえば、

- 女たちの役割が曖昧に見える

- 主人公たちの内面変化が分かりづらい

- ストーリー展開のテンポが遅く感じる

このような意見は、映像とテーマを評価しつつも、「エンタメ作品としては弱い」と判断されたケースが該当します。

観賞後に考察する“余白”をポジティブに捉えられるかどうかが、評価の分かれ目となっている印象です。

低評価(27%):期待とのギャップに戸惑った観客

低評価に分類される意見は、「そもそも何が描きたかったのか分からなかった」「ホラーやスリラーとして期待外れだった」というものが中心です。

具体的には、

- 予告編と本編のギャップ

- セリフが少なく退屈に感じる

- 虫の描写などが生理的に受け入れにくい

といった反応が目立ちました。

特に、明確なストーリー展開やアクションを求めて来場した観客には、「説明不足」「意味不明」と映ったようです。

全体のバランスと傾向

おおまかに見て、「映像美や寓話性に惹かれた層」「雰囲気は良いがストーリーに疑問を感じた層」「期待と違って困惑した層」と、観る人の感性によって評価が三分される、まさに“観る人を選ぶ映画”だといえるでしょう。

映画館での観客動員数の実態

公開初日の実際の動員数はごく少数

『唄う六人の女』は2023年10月27日に公開されましたが、劇場での観客動員数は非常に控えめなスタートとなりました。

例えば、ある地方都市のTOHOシネマズでは、公開初日の夜の上映で観客はわずか5人という報告もありました。

この状況は全国的に見ても珍しくなく、都市圏以外では特に静かな滑り出しだったことが伺えます。

動員数が伸び悩んだ背景

いくらアート性が高い映画であっても、動員数が伸びなかったのには明確な理由があります。主な要因としては、以下の通りです。

- 予告編と実際の作品内容に大きな乖離があったこと

└ 期待していたホラー・スリラー感が薄く、観客層とのミスマッチが生じた - ジャンルが曖昧で、訴求しづらい内容だったこと

└ ホラーなのか、アートなのか、恋愛なのか不明確な印象 - 口コミによるリピーターが発生しづらかったこと

└ 難解な構成により、広範囲な共感が生まれづらかった

このような点から、観客が自発的に足を運ぶ理由が弱く、公開時点での話題性も乏しかったことが、低調な動員数につながったと考えられます。

映画料金値下げも効果薄

一部の劇場では、12月末まで映画料金を一律1,300円に引き下げるサービスを実施していましたが、それでも観客数の増加には直結しなかったようです。

料金が安くても、作品そのものに対する分かりやすい魅力や知名度が欠けていたことが課題として浮き彫りになっています。

今後は配信での再評価も期待

ただし、劇場での動員が伸びなかったからといって、作品の価値が低いとは限りません。

このような映画は、配信プラットフォームなどでじわじわと再評価されるケースも多く、SNSでの感想や考察が広がるにつれて、コアなファンを獲得していく可能性があります。

今後の動きとして、アート作品としての文化的評価の高まりや、映画祭での再注目が期待されるでしょう。

虫と不快感描写への耐性は必要?

観る人によっては「覚悟」が必要な描写

『唄う六人の女』を観るうえで、虫や不快なビジュアル描写に対する耐性があるかどうかは、鑑賞体験に大きく影響します。

なぜなら、この映画には虫のクローズアップや、生きた小動物を使った演出が随所に登場するからです。

具体的な不快演出の一例

たとえば、劇中には虫を使った料理や、小動物をそのまま食すシーンなどが含まれています。こうした映像は、虫が苦手な人にとっては直視が難しく、「気持ち悪い」「観ていられない」と感じるレベルです。

実際に観た観客の中でも、「もう少しで席を立ちそうになった」「ホラーではなく虫の描写が一番怖かった」という声もあり、作品全体の印象を左右するポイントになっています。

単なる「気持ち悪さ」では終わらない

ただし、これらの不快描写には明確な意味が込められており、単なるショック演出ではありません。

自然界の営みを象徴する要素として、虫の命や本能的な行動が作品テーマと密接に結びついています。

つまり、観る側に「自然とは本来こういうものだ」と突きつける、寓話的な側面を持った演出ともいえるでしょう。

耐性の有無で評価が分かれる要因に

このように、不快描写への耐性は、本作の鑑賞満足度を大きく左右します。

虫や生々しい自然描写が苦手な方は注意が必要です。ただし、それを乗り越えた先にある映像美やテーマの深さは、本作ならではの魅力でもあります。

ホラーかアートか?作品の分類

ジャンル分けが難しい“異色作”

『唄う六人の女』を一言でジャンル化するのは非常に難しいです。

ホラー、サスペンス、ファンタジー、さらにはアート映画の要素までも内包しており、一般的なジャンル分けでは収まりきらない作品といえます。

表面的には「ホラー」、でも本質は…

物語の導入や設定は「謎の女たちに監禁される」というサスペンス・ホラーに見えます。

特に前半では、言葉を発さない女たちの異様な行動や、不快なビジュアルが続き、恐怖感を煽ります。

しかし物語が進むにつれて、現実と幻想の境界が曖昧になる構成や、女たちの行動の象徴性が強調され、“アート作品”としての側面が色濃く浮かび上がってきます。

アート映画としての特徴

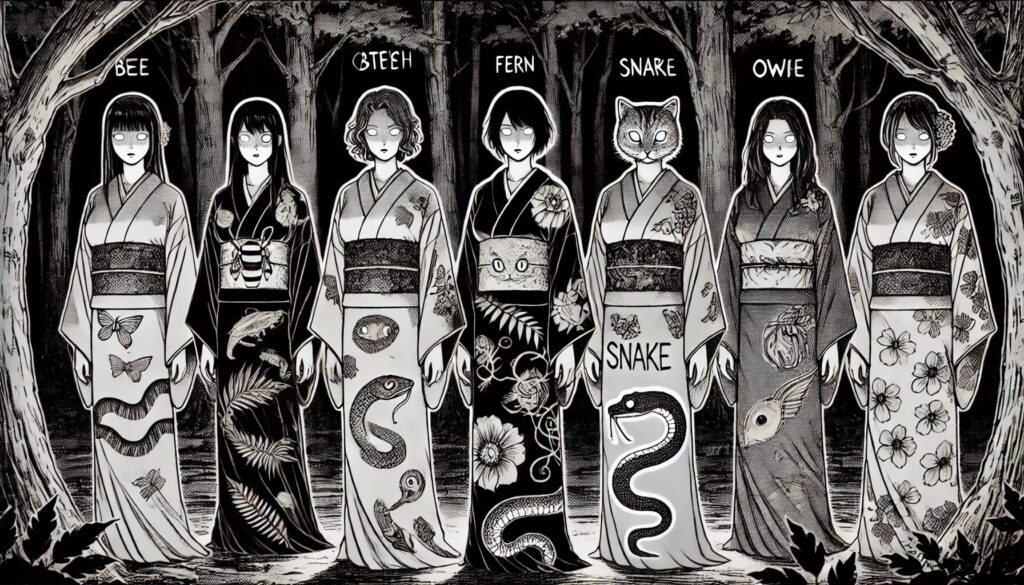

例えば、キャラクターたちは「刺す女」「撒き散らす女」など行動で分類され、象徴的な存在として描かれるのが特徴です。

また、衣装や色使い、森の撮影技法なども非常に芸術性が高く、「美術館で観たい映画」といった評価も見受けられます。

さらに、監督・石橋義正氏は映像作家としての側面も強く、過去の作品『ミロクローゼ』もジャンルを超えた世界観が特徴でした。

今回もその流れを受け継ぐ形で、「物語を語る」より「感覚に訴える」作風になっています。

鑑賞目的によって印象が変わる

この作品は、ストーリーや緊張感を求めて「ホラー映画」として観ると肩透かしを食う可能性があります。

一方で、象徴的な演出や自然との共生というテーマ性に魅力を感じる方には「アート映画」として強く刺さる構成です。

そのため、「怖さ」よりも「考えさせられる映画」「美的体験としての映画」を求める観客におすすめできます。

映像美と衣装の幻想的な力

視覚だけで“異世界”に引き込まれる演出

『唄う六人の女』では、ストーリー展開以上に、映像と衣装による世界観の構築が際立っています。

舞台となる森は、京都の芦生研究林など、実在する手つかずの自然がロケ地に使われており、人工物の存在を極力排したロケーションが異界感を引き立てています。

特に霧や水、光の差し込み方にまでこだわり抜かれており、森そのものが「語り手」のように機能しています。

衣装は“自然の象徴”としてデザインされている

女たちの衣装もまた、単なるビジュアル要素にとどまらず、キャラクターの象徴性や動植物の化身という設定と密接に結びついています。

たとえば、「刺す女」は蜂の化身であり、白い着物に赤い傘という警戒色が取り入れられているのは象徴的です。

衣装デザインは、従来の和装の常識を覆すような配色・素材・装飾によって構成されており、視覚的な違和感がそのまま物語の不穏さに重なっています。

つまり、女たちの「語らない演技」を補完する、もう一つの言語として機能しているのです。

映像そのものがメッセージを持っている

この映画はセリフや明確な説明が少ない分、映像や構図が物語を“語る”手段になっています。

空間の歪みや、繰り返される場所の描写、女たちの舞うような動き。すべてが台詞以上の意味を内包し、観る側に“感覚で理解する映画”として訴えかけてきます。

特に水中でのシーンや、虫の羽音とともに展開する自然描写は、まるでアート作品のような感覚を与え、物語の不条理性と美しさが共存する瞬間を生み出しています。

映像表現が持つ“余韻”の強さ

こうした映像美と衣装の力によって、本作には「言葉では説明できないけれど、確かに感じた何か」が残ります。

それが、“一度では理解しきれない映画”として再鑑賞を促す力にもなっており、観客それぞれの感受性に委ねる構成の核となっているのです。

『唄う六人の女』制作秘話と知って得する小ネタ集

『唄う六人の女』は、その幻想的なビジュアルやストーリー性だけでなく、制作過程にも数々のこだわりが詰まった作品です。ここでは、観ただけでは気づきにくい裏話や豆知識を厳選してご紹介します。どれも作品理解を深めるヒントになるでしょう。

京都・芦生の森で撮影された“異世界”

物語の主要舞台となった森の撮影は、京都大学が管理する「芦生(あしゅう)の森」で行われました。ここは一般の立ち入りが制限された原生林で、まさに“異界”を表現するにはうってつけのロケーションです。

ただし、自然保護区域であるがゆえに、機材の搬入や照明の設置に厳しい制約があり、撮影は難航したとのこと。監督の強い希望で選ばれた場所だからこそ、画面に映る森の空気感には特別な説得力があります。

ドローン撮影の裏にある“人力テクニック”

冒頭の印象的なシーン、「虫が車から飛び立つ」カットには、ドローン撮影による特殊映像が使用されています。

このシーンは高度な操作が求められるため、複数のパイロットが実現困難と判断。しかし、最終的には人の手でドローンを支え、タイミングに合わせて手放すという、極めて原始的な方法で成功しました。最新技術とアナログな工夫の融合が、このワンカットを生み出したのです。

武田玲奈が一人二役で演じる“現実と異界”

武田玲奈さんは、「包み込む女」として森の世界に登場するだけでなく、主人公・森一郎の現実の恋人「咲洲(かすみ)」役も兼任しています。

この一人二役は、現実と幻想が交錯する物語の構造を象徴する仕掛けになっており、それぞれの場面で見せる演技や衣装の変化にも注目です。

エンドロールの“はじめ社長”とは誰か?

観終わった後に違和感を覚える方も多いのが、エンドロールに出てくる「はじめ社長」という名前。

これは、YouTuberとして知られるはじめしゃちょーが製作委員会に名を連ねていたことに起因していると考えられます。詳細な役割は明かされていませんが、プロモーションや製作支援など、何らかの形で作品に貢献していたようです。

かつての構想は「唄う七人の女」だった

本作のタイトルは『唄う六人の女』ですが、企画初期には「七人」案も存在していたという裏話があります。

しかし制作が進む中で「7人だと多すぎて象徴性が薄れる」「6人のほうがバランスが良い」との判断から、現在の形に落ち着いたとのことです。構想段階での試行錯誤からも、細部まで練り上げられた作品であることがうかがえます。

女たちの衣装に宿る“人外の美しさ”

6人の女たちが着ている衣装は、和装を基調にしながらも前衛的なデザインが施されています。蛍光色、幾何学模様、異素材の組み合わせなどが目を引く独創的なスタイルです。

衣装デザインを手がけたのは、江村耕市氏(嵯峨美術大学教授)。彼は「人間ではない“生命体”としての女たち」を意識し、あえて日常とかけ離れたビジュアルに仕上げたと語っています。視覚的な不協和が、作品の異質な世界観を際立たせています。

小ネタを知って再鑑賞すると見方が変わる

このように、制作の裏側には多くの工夫や意図が潜んでいます。特に衣装や演出の背景、配役の重なりは、1回目では気づきにくい視点を提供してくれます。

再度鑑賞する際には、こうした情報を意識することで、物語の奥行きや美術の意味合いがより深く味わえるでしょう。

※次回の鑑賞時には、ぜひこの小ネタを思い出してみてください。観るたびに発見がある。それが本作の最大の魅力かもしれません。

唄う六人の女の感想と評価を検証

チェックリスト

-

-

竹野内豊と山田孝之の演技は静と動、理性と狂気の対比で物語の緊張感を高めている

-

六人の女たちはセリフなしで自然の象徴として存在し、視覚や行動で物語を語る構造になっている

-

本作には“ジブリ感”があるが、明確な結末を示さないアート性の高さが大きな違いとなっている

-

予告編と本編の内容にギャップがあり、ホラー的な期待を持つと戸惑う作品でもある

-

抽象的な表現や伏線が多く、一度では理解しきれないため再鑑賞による発見が多い

-

感想を語りたくなる余白が特徴で、観客の感性や解釈によって意味が広がる映画となっている

-

竹野内豊×山田孝之の演技比較

静と動、理性と狂気のコントラストが際立つ

主演の竹野内豊さんと山田孝之さんは、本作の中心にいる対照的な2人のキャラクターを演じています。

この2人の“ぶつかり合い”が、映画の緊張感とメッセージ性の大きな要素になっている点は見逃せません。

竹野内豊:内面を“沈黙”で語る静かな力

竹野内さんが演じるのは、フォトグラファーである萱島森一郎。

最初は冷静で合理的、土地売却のために訪れた森を、ただの“用事”としてしか捉えていない人物です。

しかし、物語が進むにつれ、森や父との記憶と向き合い、自身の価値観が揺らぎ始めます。

その変化を竹野内さんは過剰な感情表現を排し、あくまで“沈黙”と“視線”で演じ切る演技で表現。

「語らないこと」が中心にある映画の中で、彼の存在は非常に調和的で、観客が感情を重ねやすい“媒介”のような役割を担っています。

山田孝之:一線を越えた“狂気”のリアリズム

対する山田孝之さんが演じる宇和島は、都市からやってきた開発業者で、最初はフレンドリーに見えます。

しかし、森に囚われた後、その本性が明らかに。

次第に支配欲と暴力性を露わにし、人間が自然に対してどれほど傲慢になりうるかを体現していきます。

山田さんの演技は、“怖さ”だけでなく、人間の滑稽さや弱さまでも内包しており、観客に強烈な印象を残します。

ときに軽薄、ときに冷酷、しかし一貫して“リアル”。まさに「生きている狂気」としての存在感でした。

二人の演技の交差がテーマを浮かび上がらせる

この対照的な演技のぶつかり合いが、「自然とどう向き合うか」「人間とは何か」というテーマを象徴しています。

一方は“受け入れる者”、もう一方は“侵す者”という構図は、単なるキャラクター設定ではなく、現代人の分岐点そのものを描いているようでもあります。

特に終盤、竹野内さんの選択が山田さんの行動とは真逆になる展開は、演技の違いそのものがメッセージになる構成といえるでしょう。

バディではなく“対”としての主演

一般的なバディものと違い、本作の二人は「協力しあう関係」ではありません。

それぞれの立場と思想が明確に対立し、そのまま物語の核心を形成していきます。

だからこそ、このキャスティングが持つ意味は大きく、竹野内豊×山田孝之という組み合わせが、作品の強度を高めているといえます。

六人の女が語らず伝える意味

言葉を使わない=“自然の化身”としての表現

『唄う六人の女』で最大の特徴とも言えるのが、6人の女性たちが一言も喋らないという演出です。これは単なる演技の制限ではなく、作品全体のメッセージを語るための重要な手法です。

彼女たちはそれぞれ、森に生きる動植物の化身として描かれています。

つまり、言葉を用いずに存在感だけで訴えかけるその姿は、“声なき自然”の象徴とも言えるのです。

喋らないこと自体が、「言葉で理解されないものがある」というテーマを強調しています。

視覚と行動が“物語る”演出構造

セリフがない代わりに、彼女たちは仕草、表情、視線、行動によって観客にメッセージを投げかけます。

例えば、「濡れる女」は水中で踊るように泳ぎ、「撒き散らす女」は森の中で胞子のような物を振りまきます。

それぞれが演じる動きは、生物としての本能や自然の摂理を体現しており、人間の言語では伝えきれない感覚的な“声”となって響いてくるのです。

観客の“解釈”を誘う余白

セリフを排除することで、観客には「何を意味しているのか」を自分で考える余地が与えられます。

これが『唄う六人の女』が“考察される映画”として支持される大きな要因のひとつです。

誰かに明確な答えを語られるのではなく、自分の感性で読み取る体験を提供する構造は、アート作品にも似た要素を持ちます。

沈黙は抗議でもあり、共鳴でもある

彼女たちの沈黙には、開発という名の破壊を繰り返す人間社会への“抗議”も含まれていると読み解くことができます。

同時に、森一郎のように自然の側に耳を傾けた者には、沈黙の中にある共鳴が感じ取れる仕掛けでもあります。

つまり、「語らない」ことがただの演出ではなく、語らないことでこそ伝わる“自然の声”を表現しているのです。

ジブリ感との共通点と違いとは

共通点は“異界”と“自然”の表現方法

『唄う六人の女』を観た多くの人が、「ジブリっぽさ」を感じたという感想を残しています。

実際、共通する要素は数多く存在します。

代表的なものは、異世界的な森の描写と、自然とのつながりを描くテーマ性です。

たとえば『もののけ姫』のように、森が人間にとって未知の力を秘めた場所として描かれ、自然の怒りや神秘性が具現化される構図は、非常に近いと言えるでしょう。

また、言葉を話さない存在との接触、そして自然と人間の衝突という軸も、『千と千尋の神隠し』などと重なります。

違いは“説明しないまま終わる”構造

一方で、最大の違いは“物語の明快さ”にあります。

ジブリ作品では、たとえ抽象的なモチーフが登場しても、ストーリー自体には一定の起承転結とメッセージの“着地点”があります。

しかし『唄う六人の女』では、あえて解釈を観客に委ねることで、明確な“答え”が用意されていないのです。

この“余白の多さ”が、アート映画的な特徴であり、ジブリとは明確に一線を画しています。

キャラクターの人間性よりも象徴性を重視

ジブリでは、キャラクターたちが強い人間性を持ち、それぞれの信念や個性が物語を推進します。

一方、『唄う六人の女』に登場する女性たちは、人間らしい感情や言葉を一切持たず、森そのものの象徴として存在しています。

この点においても、ストーリーテリングよりも“コンセプトの体現”を重視する本作のスタイルは、アート性の強い構成といえるでしょう。

“ジブリ感”はあくまで入口であり誤認にもなる

言い換えれば、『唄う六人の女』のジブリ的な雰囲気はあくまで“見た目の入口”にすぎません。

幻想的で美しい自然描写、異界に迷い込む物語構造、精霊のような存在との出会い。これらはジブリ作品を想起させますが、実際の鑑賞体験は、より抽象的かつ思索的なアート体験に近いという点は強調しておくべきです。

だからこそ、「ジブリっぽいから面白そう」と期待して観ると、戸惑う可能性も高いのです。

観客にとっては、“アートとエンタメの境界”を自分の中で探るような体験になるでしょう。

予告編と本編のギャップに注意

予告編は「ホラー」寄りに見せすぎている

『唄う六人の女』の予告編は、緊迫感のある音楽や不穏な映像を前面に押し出しており、多くの視聴者に「純粋なホラー映画」の印象を与えています。

しかし本編を観てみると、確かに不気味な雰囲気やスリラー要素は存在するものの、ジャンルとしては“幻想寓話”や“アートスリラー”に近い構成となっています。

このため、予告編だけで期待を膨らませた方は、「あれ?思っていた内容と違う…」とギャップを感じやすいでしょう。

サスペンスや恐怖の“即効性”を期待すると戸惑う

予告では「森に迷い込んだ男たちが女たちに監禁される」という刺激的な要素が強調されています。

その結果、多くの観客は明快な謎解きやスリリングな展開を期待してしまいがちです。

しかし実際には、女たちが一切喋らず、物語のテンポも緩やか。多くのシーンが抽象的な映像や象徴的な動きに満ちており、「分かりやすい展開」を求めると肩透かしを食う可能性があります。

「エンタメ作品」としての期待値に要注意

本作は映像美やコンセプト、哲学的な問いかけに重きを置いています。

そのため、スリラーやホラーとしての“爽快なオチ”や“盛り上がり”を期待する方にはやや不向きな作品とも言えるでしょう。

予告編の編集によって「万人向けエンタメ感」が強調されているだけに、実際の中身との落差に戸惑う声も多数見受けられます。

ギャップを前向きにとらえる視点も必要

ただし、映像作品としての質は非常に高く、考察や解釈が求められるスタイルは深い鑑賞体験を求める層にとってはむしろ魅力的です。

「予告と違った」という感想は、裏を返せば「予告では語れない深みがある」とも言えます。

このように考えると、ギャップは“ミスリード”ではなく、“驚き”として活用された仕掛けとも捉えられます。

1回で理解不能?再鑑賞の価値

一度では読み解けない構造

『唄う六人の女』は、非常に情報密度が高く、しかも多くがセリフで説明されずに視覚表現やメタファーで提示される作品です。

このため、1回目の鑑賞では「なんとなく分かった気がするけど、本質は掴めていない…」と感じる人が多くなります。

時間軸の揺らぎ、女たちの行動の意味、登場人物の心理変化、伏線の配置など、見逃しやすい細部が至る所に散りばめられているのが本作の特徴です。

2回目以降で見える“つながり”

再鑑賞によって、「あの行動は伏線だったのか」「このキャラの変化にはこういう背景があったのか」といった“繋がり”が可視化されていく体験が得られます。

特に、森一郎の内面的な変化や、女たちの象徴性、森の役割といったテーマは、一度観ただけではすべてを把握しきるのは困難です。

2度目以降は、ストーリーではなく“意味”に目を向ける余裕が生まれるため、鑑賞の質が一段深まります。

考察・解釈を楽しむための“再体験”

本作は、考察記事や他人の感想を読んだあとに再鑑賞することで、まったく別の視点から物語を捉え直せる構造になっています。

特に「六人の女は自然の化身である」「森は再生と記憶の場」という読み解きが入ると、初見時には不可解に見えた行動や演出が、象徴的な意味を持って立ち上がってきます。

再鑑賞は、そうした“再発見”の機会を得る行為として非常に価値があります。

「分からない」ではなく「感じる」作品

1回では理解できないというと難解に感じるかもしれませんが、裏を返せばこれは“何度でも体験したくなる作品”でもあります。

ストーリーの筋を追うのではなく、映像や空気、行動から“何を感じるか”を大切にする作品であるため、再鑑賞によって感じ方が変わるプロセスそのものがこの映画の醍醐味です。

初見で「難しい」「分からなかった」と思った方ほど、2回目の鑑賞で得られる気づきは多いはずです。

視聴感想文:感想を語りたくなる余白の妙

心に残るのは“説明されない”感情だった

観終わったあと、思わず誰かと話したくなる映画でした。

それも、ストーリーの内容より「自分が何を感じたのか」を確かめ合いたくなるような、不思議な衝動が残るのです。

たとえば、六人の女たちの一挙一動。彼女たちは言葉を一切使わないのに、どこかこちらの内面に触れてくる。怒っているのか、導いているのか、それともただ存在しているだけなのか――

そこに正解はなく、自分なりに“意味”を埋めていくしかない。

その余白の深さが、この作品の妙なのだと感じました。

なぜか“語りたくなる”のは、正解がないから

私は正直、映画の途中で「わからない」と思う場面が何度もありました。

でも、そのわからなさが不快ではなかった。むしろ、「これは何を意味していたのか」「自分はなぜあの場面でザワついたのか」と、後になって考え続けてしまう。

この作品は、観終わったあとからが本番です。

「見た瞬間に語れる作品」ではなく、「時間をかけて語りたくなる作品」。

それが本作最大の特徴であり、魅力でもあります。

もやもやが“体験”に変わる映画

終盤、主人公・森一郎の決断を見て、私ははっとしました。

あの選択は正しいのか、間違っているのか――どちらでもあるし、どちらでもないようにも思える。

ただ、彼の背中から確かに“覚悟”が伝わってきた。

そして、自分がその場にいたら同じことができたのか?と、気づけば自分自身の価値観を見つめていたのです。

このように、ストーリーを追うのではなく、観た人が“考える余白”を持てる構造は、非常に稀有です。

それこそが、この映画を「観た」で終わらせず、「語りたくなる」ものにしているのでしょう。

語ることで見えてくる“もうひとつの答え”

この作品を語ることは、自分の感情や価値観を探る作業でもあると感じました。

人によって、「これは自然賛歌の物語だ」と言う人もいれば、「人間の業を描いた寓話だ」と解釈する人もいるでしょう。どれも正しく、どれも決めきれない。

だからこそ、こうして誰かと話したくなる。

「お前はどう感じた?」と、静かに問いかけたくなる。

この“語ることそのもの”が、この映画の醍醐味だと、私は思うのです。

「唄う六人の女」の評価と感想を総括するまとめ

- 映像美と衣装が高く評価されている

- 自然と共生するテーマに共感の声も多い

- セリフなしの女たちが象徴的存在として印象的

- 高評価層はアート映画として受け止めている

- 中評価層は映像は美しいが物語に不満を感じている

- 低評価層は期待とのギャップで困惑している

- 映画館での観客動員数は全体的に低調

- 予告編とのギャップが不満の一因となっている

- 虫や不快な描写が苦手な人には厳しい内容

- ジャンルが曖昧で訴求対象が絞りづらい

- 再鑑賞によって理解が深まる構造になっている

- 演技では竹野内豊と山田孝之の対比が効果的

- セリフを排した演出が解釈を観客に委ねている

- 感想を語りたくなる“余白”が作品の魅力になっている

- 配信などでの再評価の可能性が高いとされている