画『ある閉ざされた雪の山荘で』は、公開当初から「ひどい」という声がSNSやレビューサイトに相次いで投稿され、話題となっています。一方で「構成が巧み」「演出が斬新」といった肯定的な評価もあり、作品に対する賛否は真っ二つ。原作小説のトリッキーな展開をどう映像化するのかという注目もありましたが、構成や演技の表現方法に対して視聴者の受け止め方が大きく分かれているようです。

本記事では、こうした評価の背景にあるポイントを具体的に整理し、「なぜこの作品がここまで賛否を呼んでいるのか」を丁寧にひもといていきます。

ネタバレありで本作品をもっと詳細に知りたい方はこちらの記事をご覧ください!

ある閉ざされた雪の山荘でネタバレ考察|原作との違いと伏線解説 - 物語の知恵袋

ある閉ざされた雪の山荘でレビューがひどい理由

評価が真っ二つ!賛否の割合とは

映画『ある閉ざされた雪の山荘で』は、その構造的なユニークさと原作からの大胆な改変により、観客からの評価が極端に二分される作品です。レビューサイトやSNSでは★4〜5の高評価と★1〜2の低評価が並び、中間層が少ないという“珍しい分布”が見られます。ここでは、その賛否の理由を整理して解説していきます。

参考:

ある閉ざされた雪の山荘でのレビュー・感想・評価 - 映画.com

ある閉ざされた雪の山荘で - 映画情報・レビュー・評価・あらすじ・動画配信 | Filmarks映画

高評価:演出や演技に独自性を感じた層(40%)

高評価をつけた観客の多くは、物語の“演劇的構造”や“多層的な世界観”に惹かれたという声をあげています。特に、「あれも演技だったのか?」という多重構造の仕掛けに、驚きと知的好奇心をくすぐられたという意見が目立ちます。

Filmarksや映画.comのレビューによると、次のような点が評価されています:

- 俳優陣の演技力が光っていた(特に主演の重岡大毅や間宮祥太朗)

- “劇中劇”の構造が面白く、考察のしがいがあった

- 若手俳優の真剣な芝居が青春ドラマ的に響いた

一方で原作既読者からも、「映画は原作と別物として楽しめた」「叙述トリックを捨てた分、映像の構造に力を入れていた」といった前向きな評価も確認できます。

中評価:良さはあるがあと一歩(18%)

星3をつけた中評価層は、「惜しい作品」というニュアンスの声が多く見られます。たとえば、

- 「どんでん返しは面白いが、説明があっさりで物足りない」

- 「演出は凝っているが、感情的な深さに欠ける」

- 「キャストの豪華さに救われている印象」

というように、素材や構造にポテンシャルを感じつつも、展開や演出の詰めが甘いと評価する傾向にあります。どこかで「もっとやれたのでは?」と感じさせる部分があるため、星4以上には踏み切れない観客が多い印象です。

低評価:原作改変や構成に強い不満を抱く層(42%)

低評価をした観客からは、特に原作との乖離に対する失望や、映画そのものへの疑問が噴出しています。主な不満点は以下の通りです:

- 「叙述トリックがないなら別作品では?」という原作ファンの不満

- 物語が冗長で、誰が何をしているのか分からない

- “演劇っぽさ”が逆にわざとらしく見えてしまう

- 伏線が薄く、謎解きの楽しさに欠ける

- ラストの舞台挨拶が取ってつけたように感じた

映画.comのレビューでは「オシャレ演出でごまかしているだけ」といった辛辣なコメントも目立ちます。Filmarksでも「予測できる展開」「構造の複雑さが伝わりにくい」といった厳しい声が並びます。

作品そのものが“受け手を選ぶ”

この作品の特徴として、「観客を選ぶ作り」であることが評価分布の偏りを生んでいると考えられます。考察型のミステリーに慣れている層や、舞台的な演出に魅力を感じる層にとっては斬新で刺激的な内容に映る一方で、「分かりやすい起承転結の物語」を期待していた観客には不親切に感じられるのです。

そのため、「映画を観る前に原作を読んでおくべきだった」「構造を理解してから観ないと置いてけぼりになる」といった感想も多く、初見で全容を理解するのは難しいと感じた人が多い印象です。

賛否を受け入れて楽しむ姿勢が求められる

『ある閉ざされた雪の山荘で』は、万人に刺さる作品ではありません。ただし、考察を深めることで何度も楽しめる作りであり、「もう一度観たくなる」「感想を語りたくなる」という要素も持ち合わせています。賛否が分かれるのは、それだけ“語る余地が多い作品”であることの裏返しとも言えるでしょう。

観る側がどんな視点を持つかによって、作品の価値が大きく変わる――そんな“観客の能動性”を試す映画なのです。

久我の正体に納得できなかった理由

外部の俳優という不自然な立場

久我というキャラクターは、劇団「水滸」と直接関係のない“外部枠”として登場します。これが、物語の中でも観客から見ても、非常に特異な存在に映ります。なぜ彼だけがオーディションに参加できたのか、劇団との接点は何だったのか――その背景が最後まで説明されない点が、違和感を引き起こす大きな原因です。

探偵のような立ち回りに説得力がない

劇中、久我は事件の真相に迫る“探偵役”として行動します。彼の部屋には壁一面の分析メモ、人物関係図、間取り図などが貼られ、明らかに「ただの俳優」とは思えない行動を取っています。

しかし、この行動には納得できる理由づけがされていません。観客は「久我は一体何者なのか?なぜここまでの準備をしていたのか?」と疑問を抱くものの、映画はその答えを提示しないまま物語を終えてしまいます。

“劇化された現実”の視点装置としての役割

一部では、久我は「観客の視点を代弁するキャラクター」であり、全体の構造を説明する“メタ装置”としての役割を担っているとする見方もあります。つまり、彼の存在自体が「舞台の外側」から来た存在であり、フィクションと現実をつなぐ案内人であるという解釈です。

しかし、この意図が明確に説明されていないため、初見の観客には「単に設定が雑」と感じられてしまう恐れがあります。

視点誘導の補完装置になりきれなかった

原作小説では、一人称視点の語り手である久我が“犯人だった”という叙述トリックがありますが、映画版ではその要素がほぼカットされています。結果的に、久我が物語の中で何を担っていたのかが曖昧なまま終わるため、観客の納得感が得られにくい構成になってしまいました。

正体不明のまま幕を下ろすモヤモヤ

結局、久我というキャラクターは何者でもなく、何者でもありうるという“曖昧な存在”として物語から退場します。この構造自体が作品のメタ的なテーマとリンクしているとも考えられますが、物語上の必然性が描かれていないため、「納得できなかった」という感想につながったのです。

キャラが薄い?群像劇の掘り下げ不足

登場人物は多いのに個性が際立たない

『ある閉ざされた雪の山荘で』では、劇団員6人+久我の計7名が主要キャストとして登場しますが、それぞれの人物像に深みが足りないという声が多く見られます。誰がどんな背景を持ち、なぜその場にいるのかが明確に語られないまま物語が進行するため、観客の記憶に残るキャラが限定されてしまうのです。

セリフと演出だけで感情を描く難しさ

本作は舞台劇的な構成のため、キャラクターの内面描写が映像での“行間”に委ねられている傾向があります。しかし、台詞やしぐさからキャラクターの感情を読み取るには観客側に高い理解力が求められ、結果として「誰が何を考えていたのか分からなかった」という不満につながることもありました。

関係性が整理されていないまま話が進む

劇団員同士の過去の因縁や、事故のきっかけになった人間関係などが断片的に語られるものの、それぞれのつながりが整理されていないため、ドラマとしての厚みが出にくくなっています。例えば、温子と雅美の間にある緊張関係や、本多が抱える葛藤などが十分に描かれず、終盤の感情的な展開に説得力を持たせられていません。

群像劇としての完成度に課題

群像劇とは、本来一人ひとりのキャラクターが対等に描かれ、全体の物語に対して多面的な視点を提供する構造を持ちます。しかし、本作では“誰が主役なのか”が曖昧で、久我に焦点が偏りがちです。そのため、群像としてのバランスが崩れ、他の登場人物が背景のように感じられてしまう場面も多く見られます。

原作の描写と比較して見劣りする点

原作では、キャラクターそれぞれの心情や動機が丁寧に描かれており、読者が登場人物の背景をしっかりと把握できる作りになっています。対して映画では、時間制限もあり、一人ひとりを深掘りする余裕がなかったために、群像劇としての厚みが損なわれたと感じる人も多いようです。

目隠し演出の意味は本当にあった?

リアリティに欠ける演出として物議

劇中、オーディションに招かれた俳優たちは、山荘へ向かうバスの中で目隠しをされます。この演出は“緊張感を高めるため”という設定ですが、現実的に考えると不自然な点が多いのも事実です。観客の多くが「結局、目隠しに意味はあったのか?」と疑問に感じており、説得力に欠けるとする意見が目立ちます。

演出としての機能は限定的

この目隠し演出は、舞台の場所や状況を秘匿する“ミステリー風の儀式”として用意されたものと思われます。しかし、降車直後に目隠しを外す場面や、周囲の景色がすぐに見える点から、実際に山荘の場所を特定するのは難しくない設定であることが分かり、演出としての意味合いが希薄になっています。

世界観との整合性が取れていない

作品全体では“すべてが劇中劇かもしれない”という多重構造の仕掛けが存在していますが、目隠しのシーンだけが唐突で浮いて見える場面です。この演出が観客に対して仕掛けになっていないため、ただの違和感として処理されてしまうのが残念なポイントと言えるでしょう。

メタ的視点では意味がある可能性も

一方で、すべてが“舞台上の出来事”であるという解釈を前提とするなら、目隠しは「観客すら騙す演出の一部」と見ることも可能です。演劇的な象徴表現として捉えるなら、非現実性も含めて仕掛けとして意味があるという読み方もできますが、その意図が明示されないため、多くの観客にとっては分かりづらい要素となっています。

疑問を抱かせる時点で演出としては失敗

物語の展開に対して「なぜ?」と観客に思わせてしまう演出は、ミステリー作品においてリスキーです。目隠しシーンはその典型であり、納得できる文脈や伏線が用意されていない限り、不自然さだけが印象に残ってしまうのです。少なくとも、演出の意図をもう少し観客に伝える工夫が必要だったと言えるでしょう。

あの井戸、結局何だったのか問題

井戸の存在は不安をあおる小道具だった

本作で井戸が登場する場面は、観客に強い不穏さを与える演出として機能しています。暗く、見えない“井戸の中”に何があるのかという不安は、サスペンス作品において典型的な恐怖の象徴です。作中では、井戸に誰かが落ちたような描写や、服の切れ端、血のような汚れなどが見受けられ、死体を想起させる効果を生んでいます。

結果的には“何もなかった”場所

しかし、物語が進むと、この井戸には実際には死体も事件の証拠も存在しないことが明かされます。登場人物の一部が“死んだふり”をして消えていたと判明するため、井戸は“恐怖を演出するためのトリック”として使用されていたにすぎません。つまり、井戸は視覚的なミスリード装置であり、観客を意図的に混乱させる小道具だったのです。

伏線としては中途半端な印象も残る

このような使われ方をした井戸ですが、物語全体の中で見ればその存在意義が十分に回収されたとは言いがたいという指摘もあります。なぜ井戸が必要だったのか、誰が何のためにそこに遺留品を残したのかなどの説明がないため、“雰囲気だけの小道具”という印象を持たれてしまった点は否めません。

演劇的な演出として解釈する余地も

もしこの映画全体が“劇中劇”だったと捉えるなら、井戸も演出上の仕掛けの一部と考えることができます。例えば、観客を惑わせるために用意された“舞台装置”という位置づけであれば、井戸は“ミスリードの象徴”としての意味を持つ可能性があります。ただし、こうした解釈には観客側の深読みが求められるため、万人に伝わる演出とは言えません。

効果はあったが説明不足だった演出

最終的に、井戸は観客に「何かが起こっている」という緊張感を与えることには成功していますが、その後の真相との整合性や意味付けが希薄だったことから、「あの井戸、結局なんだったの?」という疑問だけが残る結果になっています。作品の構造上、すべてを説明しない手法は一つの選択ですが、もう一歩踏み込んだ補足が欲しかったという声があるのも事実です。

ある閉ざされた雪の山荘でがひどいと感じる人の声

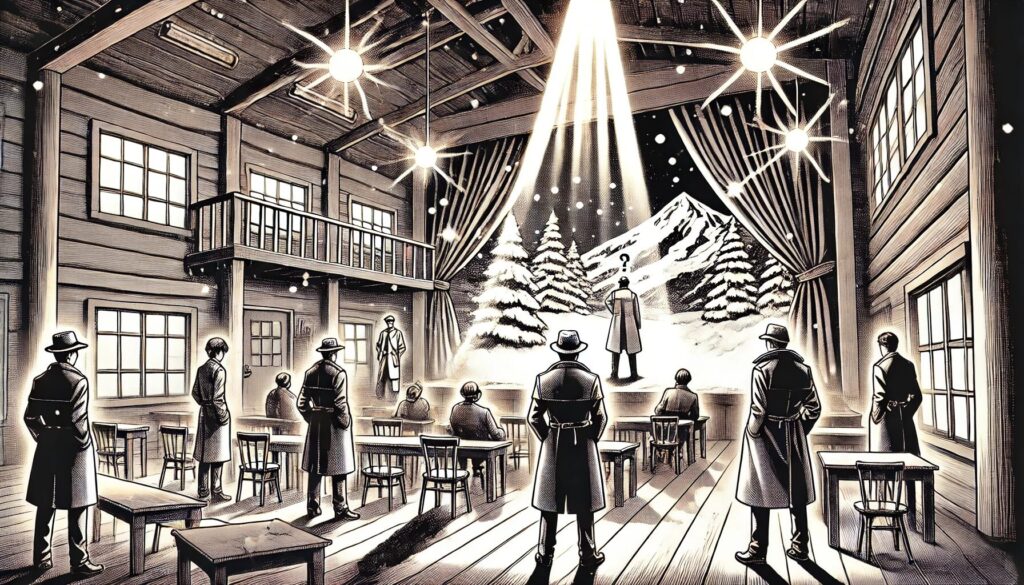

観客を置いてけぼりにする多重構造

視点が何度も切り替わる構成

『ある閉ざされた雪の山荘で』の特徴は、“三重構造”にも及ぶ物語構成にあります。表層では殺人オーディション劇、中層では復讐劇、そして最深部では舞台化された“劇中劇”という入れ子構造です。この多層的な展開が斬新である反面、物語の整理が追いつかない観客が続出しました。

リアルと演技の境界が曖昧すぎる

劇中では、誰が本気で演じていて、誰が“演技の演技”をしているのかが明確に示されない場面が多々あります。さらに、「演技の中の演技」という構造が繰り返されることで、どこまでが現実で、どこまでが脚本上の演技なのかが分かりにくくなるという問題が生まれました。

初見では理解が難しいとの声も

この映画は、一度観ただけでは全体の構造やキャラの立ち位置を把握するのが困難という評価が多数あります。登場人物の関係性や、事件の背景、そして舞台というメタ設定など、観客が受け取るべき情報が多すぎるため、頭の整理が追いつかないままエンディングを迎えてしまうケースも見受けられました。

“観る側の知識”を前提とした設計

映画としての設計が、原作を知っている・構造を把握している人向けに偏っていた可能性もあります。叙述トリックを排除した代わりに多重構造を強化したため、ある程度の“演劇的文脈”を理解している観客でないと追いきれないという課題も生じているのです。

置き去りにされたまま終幕を迎えるリスク

最後のカーテンコール演出によって、「すべてが舞台だったのでは?」という解釈を促されますが、観客が感情的に納得できる余地が十分に用意されていないため、驚きよりも混乱の方が勝ってしまう可能性があります。このように、構造にこだわりすぎた結果、“観る側への配慮”が足りなかったという声も無視できません。

“誰も死なない”ミステリーのもどかしさ

殺人劇なのに“死人ゼロ”という衝撃

『ある閉ざされた雪の山荘で』は、見た目には連続殺人事件を描いているように見せかけていますが、実際には誰一人として命を落としていないという事実が終盤で明らかになります。この展開は斬新である一方、観客にとっては「肩透かしだった」という印象を残してしまったケースも少なくありません。

緊張感はあったがミステリーとして弱い?

作中ではキャラクターたちが一人ずつ“消えていく”ため、視聴中は確かにサスペンス感があります。しかし、最終的に全員が無事だったと分かると、ミステリーとしての“解決”にカタルシスを感じにくいという意見も見受けられます。「誰が犯人か?」ではなく「これは劇なのか現実なのか?」という構造に重きを置いた結果、伝統的なミステリーファンにとっては物足りなさが残ったとも言えるでしょう。

贖罪と再生がテーマならば納得?

本作の本質は、過去に事故を起こしてしまった加害者たちが、車椅子生活を送る雅美のために“自分たちの死”を演じることで贖罪しようとする点にあります。つまり、“殺される”演技を通じて、被害者への謝罪と自責の気持ちを表現することが物語の核心です。この構造を受け入れれば、「死んでいない」ことはむしろ重要なメッセージ性を持っているとも解釈できます。

ジャンルとのギャップがもどかしさを生む

問題は、作品全体が「連続殺人サスペンス」としてプロモーションされていた点です。このジャンルに期待して観た観客にとっては、“誰も死なない”という結末が裏切りに映ってしまった可能性があります。観客の想定する“ジャンルの枠”と実際の展開が大きくズレていたことで、「これはミステリーじゃない」と評価されることになったのです。

構造重視ゆえに感情が置き去りに?

多重構造や劇中劇という仕掛けに焦点が当たりすぎたことで、感情的な納得感や余韻が薄くなってしまったのも事実です。視聴後に「なんだったんだろう?」と感じる人が多いのは、ミステリー特有の“解決によるスッキリ感”が欠如していたからかもしれません。観客が真相にたどり着くというより、「説明されて終わる」印象が強かった点も、このもどかしさの一因でしょう。

東郷の存在が曖昧すぎるワケ

姿を現さない“主催者”の謎

劇団「水滸」の主宰である東郷陣兵は、映画の中で一度も姿を現さず、声のみで登場するという特殊な演出がなされています。彼の指示でオーディションが進行しているにもかかわらず、実際の行動や意図は不透明なまま物語が展開します。これにより、東郷は“神の視点を持つ存在”のようにも、“ただの傀儡”のようにも見えてしまうのです。

指示は出すが責任は取らない存在

劇中では、東郷がキャスティングに私情を持ち込んでいた可能性や、過去の事故に間接的に関与していたことが示唆されます。特に「東郷と寝たか?」というセリフが何度も繰り返されることで、彼の権力乱用や不正な選考があったかもしれないという疑惑が強まります。にもかかわらず、最終的にはその真意が語られないまま終わるため、観客にとっては釈然としない展開となっています。

東郷は実在したのか?という疑念も

終盤の舞台シーンでは、「演出:東郷陣兵」と明記されたポスターが登場します。これは「東郷が実在する演出家であった」ことを示唆する演出とも取れますが、一方で“誰かが東郷を演じていた”可能性すら消えないまま物語が幕を閉じるのです。この曖昧さは、作品全体の“現実と虚構の境界をぼかす構造”に寄与している反面、観客の混乱も招いてしまいました。

声優・大塚明夫の配役効果

東郷の声を担当しているのは、重厚な声で知られる声優・大塚明夫氏です。このキャスティングによって、東郷の存在は神秘的かつ支配的に印象付けられることになりました。声だけで登場人物たちを動かす彼の存在は、まるで神のような支配者として機能しています。ただし、その威圧感と曖昧さのギャップが、逆にキャラクターの立体感を損なってしまっているという側面もあります。

演出意図は理解できるが説明不足

おそらく制作側としては、東郷を“見えない支配者”として描くことで、観客に想像の余白を残す狙いがあったと考えられます。しかし、その試みが成功したとは言い難く、むしろ「なぜ最後まで出てこないのか?」というストレスに変わってしまった印象です。観客が知りたいのは“謎の答え”であり、“謎そのもの”ではないという点を見誤っていた可能性があります。

主題歌のテンションが浮いてしまう理由

物語の余韻と主題歌の温度差

『ある閉ざされた雪の山荘で』は、サスペンスと心理ドラマが複雑に絡む重厚な構成が特徴です。鑑賞後は、複数のレイヤーで仕掛けられたトリックの真相や登場人物の再生ドラマを考えさせられる余韻が残ります。しかし、エンディングに流れる主題歌は、その余韻を断ち切ってしまうような明るく疾走感のある楽曲でした。

観客が心に抱いた静かな感情や考察の余地と、主題歌のテンションのギャップにより、「映画の世界から一気に現実に引き戻された」と感じた人も多いようです。

楽曲とストーリーの結びつきの弱さ

主題歌を担当しているのは主演の重岡大毅が所属するWEST.。タイアップとしての相性は悪くありませんが、楽曲の歌詞や曲調が本編の重さやミステリアスな雰囲気と合っていないという指摘が目立ちます。

特に、複雑な心情やトラウマ、贖罪といった繊細なテーマを扱った作品であるだけに、ポジティブなメッセージが前面に出た主題歌は“浮いてしまった”印象を与えました。

作品のジャンルとの不整合

本作は、「誰が演じていて、どこまでが現実なのか」という視点で観客を揺さぶる、非常に知的でメタ構造的な作品です。こうしたジャンルには、一般的に重厚で静謐な音楽が合う傾向があります。

しかし今回の主題歌は、ポップかつリズミカルな楽曲で、劇場を出る際の余韻というよりはバラエティ番組のエンディングのような印象を与えたとの声もありました。これは作品全体の世界観と一致しなかった要因の一つです。

主題歌の独立性が高すぎた

音楽単体としては完成度が高く、ファンからの評価も一定数あります。ただ、作品に寄り添うというよりは、グループの楽曲として独立している印象が強いことが問題でした。

映画とのリンク性が弱いため、「主題歌が流れた瞬間に作品から切り離された感覚になった」と語る観客も存在します。演出的な意図よりもタイアップ重視の配置であったことが、違和感につながったといえるでしょう。

演技の演技がうまく伝わらない難点

複層構造が求める“二重の演技力”

『ある閉ざされた雪の山荘で』では、俳優たちが「演じている俳優を演じる」という構造になっています。つまり、演技の中でさらに別のキャラクターを演じる必要があり、極めて高度な演技が求められるのです。

このような“演技の演技”は、舞台ではある程度伝わりやすいのですが、映像では微妙なニュアンスの違いを丁寧に描写しなければ伝わりにくく、結果として視聴者が混乱する要因となりました。

どこまでが演技?境界が曖昧すぎた

劇中では「演技中の出来事」と「本当の出来事」が意図的に混ぜられています。しかし、その切り替えや意図の明示が不十分だったことで、「これは今リアル?それとも芝居?」という混乱を生む場面が多く存在しました。

映像での二重演技は、演出や編集の補助がないと観客に正確な意図を伝えきれません。本作ではその調整がうまくいかなかったため、シーンごとの意味が読み取りづらくなってしまった印象です。

演者の技術だけに頼ったリスク

本作には若手実力派俳優が多く出演していますが、全員が「演技を演じる」という特殊な手法に慣れているとは限りません。観客に“今は演技中なんだ”と伝えるだけの表現力や演出補助が不足していたことで、場面の切り替えが曖昧になり、違和感を生んでしまいました。

視点誘導の工夫があれば観客も状況を把握しやすくなったはずですが、構造を優先したことで、“伝える”ことが後回しになった印象です。

原作とのメディア特性の違い

原作では「久我」の一人称視点によって、読者が騙される構造が成り立っていました。しかし映画は第三者視点のため、情報が常にオープンになってしまい、ミスリードが成立しにくいのです。

この構造の違いが、“演技の演技”という多重性を効果的に活かしきれなかった理由の一つでもあります。言い換えれば、小説ならではの叙述トリックを映像で再現するための工夫が、まだ不十分だったとも言えるでしょう。

工夫次第では伝わった可能性も

とはいえ、「演技の演技」という手法自体は非常に面白く、うまく活かせば映画の大きな魅力になり得た要素でした。例えば、演出側が視点やカメラワークで“演技中の演技”と“素の演技”を明確に分ける工夫を加えていれば、観客にもその差がより鮮明に伝わった可能性があります。

今回はその“演出の手助け”が少なかったことで、観客が自力で全体を理解しなければならず、作品への没入が妨げられた場面もありました。

一回観ただけじゃ理解できない構成

多重構造による情報量の多さ

本作『ある閉ざされた雪の山荘で』は、三重構造とも言えるトリックの重なりによって物語が展開していきます。冒頭は「オーディション形式の即興劇」という設定ですが、やがてそれが「贖罪を込めた偽装劇」であったと明かされ、さらに最後には「観客が観ていたもの自体が舞台劇だった可能性」まで提示されます。

このように物語が複数のレイヤーで構成されているため、観客は何が現実で、どこからが演技だったのかを初見では見極めづらいのです。

伏線の回収に再鑑賞が必要

本作には、序盤から伏線が多数張り巡らされています。例えば、目隠し移動の違和感や、久我の立ち位置の不自然さ、東郷の不在など、一見すると何気ない描写が後に意味を持ってくる仕組みになっています。

しかし、初見ではそれらの伏線が重要であることに気付くのは難しく、多くの要素がさらりと流されてしまいます。再度鑑賞することで、「あの時の演出はこういう意味だったのか」とようやく腑に落ちるポイントが多数存在するのです。

視点の変化に慣れていないと混乱する

劇中では、視点が明確に語られることはほとんどありません。久我が探偵役のように振る舞ったかと思えば、終盤では全てを演出していたかのように振る舞い、さらに舞台の脚本家として姿を現します。

このような視点の変化や立場の反転が繰り返されることで、観客はどこに感情移入すればよいのか戸惑ってしまいます。結果として、一度の鑑賞ではキャラクターの目的や物語の意味が把握しきれないという声も多く上がっています。

“わかりにくさ”と“奥深さ”は紙一重

もちろん、この複雑な構成こそが本作の醍醐味でもあります。観客を欺くことを前提に作られた構造は、ミステリーとしての完成度を高める一方で、一見して分かりやすい映画を期待する層には不親切と映るかもしれません。

作品を深く味わうには、じっくりと考察しながら、繰り返し観ることが求められます。これはすべての映画に共通する体験ではありませんが、“一度では全貌が見えない作品”としての魅力と難解さが同居しているといえるでしょう。

結局これは現実?舞台?曖昧なラスト

終盤の“カーテンコール”が意味するもの

物語の最後に描かれるカーテンコールのシーンでは、登場人物たちが舞台上に整列し、拍手を受ける描写があります。この演出によって、「私たちが観てきた物語自体が舞台の一部だったのではないか」というメタ構造的な視点が観客に突きつけられます。

つまり、登場人物たちが演じていた“贖罪劇”ですら、最終的には劇中劇として完結した可能性があるということです。このラストは明確な解答を示さず、あえて観客の解釈に委ねています。

演出効果で“現実感”を薄める仕掛け

劇中には、建物の見取り図が俯瞰で描かれたり、壁に浮かぶ文字が映し出されたりするなど、現実の映像とは一線を画す演出が散りばめられています。これにより、物語全体に“舞台演出的な空気感”が加えられているのです。

このような手法は、現実と虚構の境界を意図的にぼかす効果を持っており、観客に「これは本当に起きた出来事なのか?」という疑問を抱かせます。

“現実を芝居にした”のか“芝居が現実だった”のか

ラストでは、久我がこの出来事を脚本としてまとめ、それを劇団で演じる描写も加わります。ここで重要なのは、劇として再現しているのか、それとも初めから劇だったのかが明言されていない点です。

「現実の出来事を舞台化した」という解釈も可能ですが、すべてが最初から舞台だったとすれば、観客自身もその舞台の一部を観せられていたことになります。これは、劇中劇の“第四の壁”を壊すメタ的な試みでもあるのです。

観客に問いかける“曖昧さ”こそが意図か

本作のラストに明確な答えは用意されていません。しかし、これは物語としての不備ではなく、観客に解釈を委ねる設計だと考えるべきです。

明確な結論を避けることで、観た人それぞれが「現実とは?演技とは?」というテーマに向き合う余地が生まれます。これは東野圭吾原作が持つ“読者への問いかけ”を、映画として翻訳した表現方法のひとつといえるでしょう。

ある閉ざされた雪の山荘でがひどいとされるレビュー総括

- 原作の叙述トリックがカットされており原作ファンから反発を受けている

- 三重構造の物語が複雑すぎて初見では理解しにくい

- 久我の立ち位置が曖昧で納得感が乏しい

- キャラクター描写が浅く感情移入しづらい

- 伏線の回収が弱く全体の整合性に疑問が残る

- 目隠し演出が意味不明でリアリティに欠ける

- 誰も死なない展開がサスペンスとして期待外れ

- 東郷の正体が曖昧なまま終わりモヤモヤが残る

- 映像と演出が舞台的すぎてわざとらしく見える

- 主題歌が作品のトーンと合っておらず余韻を壊している

- 劇中劇と現実の境界が曖昧で観客を混乱させている

- 演技の演技が伝わりづらく場面の意図が読み取りにくい

- 群像劇でありながら久我に視点が偏りバランスが悪い

- 映画が「観る側の理解力」に依存しており間口が狭い

- 感情的なカタルシスよりも構造重視で冷たい印象を与える