2025年に公開された異色のご当地映画『怪獣ヤロウ!』は、主演ぐんぴぃが演じる平凡な公務員が夢を再び追いかける姿を描いた、特撮と笑いと情熱が詰まった特撮ドラマです。本記事では、あらすじを起点に、ネタバレを含んだ詳細なストーリー展開、感動のラストを解説しながら、その魅力を徹底的に掘り下げていきます。

作品のユニークな制作背景には、地元・岐阜県関市の全面協力や行政支援があり、まさに“みんなで作った”ご当地映画といえる存在です。劇中で圧倒的な存在感を放つ清水ミチコ演じる市長、そして変化していく秘書・吉田麻衣役の菅井友香も大きな見どころです。

原作を持たないオリジナル脚本だからこそ描けた、創作への情熱と現実の狭間。そして、誰にも見えない“肉塊の正体”=怪獣が象徴するものとは?物語に込められた考察ポイントを軸に、映画全体の評価が分かれる理由まで詳しく解説します。これから観る方にも、すでに観た方の振り返りにも役立つ内容となっていますので、是非ご覧ください!

Contents

怪獣ヤロウ!のあらすじとネタバレで見どころ紹介

チェックリスト

-

『怪獣ヤロウ!』は岐阜県関市を舞台にした完全オリジナルのご当地特撮映画

-

主人公・山田は過去の挫折を乗り越え、再び怪獣映画制作に挑む物語

-

地元住民や企業が参加した地域連携型の映画制作が特徴

-

清水ミチコ演じる市長や、狂気とユーモアの演技がストーリーに緊張感と風刺性を加える

-

昭和特撮へのオマージュとして、着ぐるみやミニチュア演出を重視した映像表現

-

怪獣は“夢の爆発”の象徴として描かれ、笑われた過去を肯定する再生の物語が展開される

基本情報と作品概要(あらすじ)をチェック

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 怪獣ヤロウ! |

| 公開年 | 2025年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 約94分 |

| ジャンル | 特撮・コメディ・ご当地映画 |

| 監督 | 八木順一朗 |

| 主演 | ぐんぴぃ(春とヒコーキ) |

『怪獣ヤロウ!』の基本情報と立ち位置

『怪獣ヤロウ!』は、2025年1月31日に全国公開された日本製のご当地怪獣映画です。ジャンルとしては特撮・コメディ・ドラマを融合した意欲作で、昭和の怪獣映画をオマージュしながらも、現代的なご当地PR映画としての要素を重ね合わせた“異色の怪獣エンタメ”となっています。

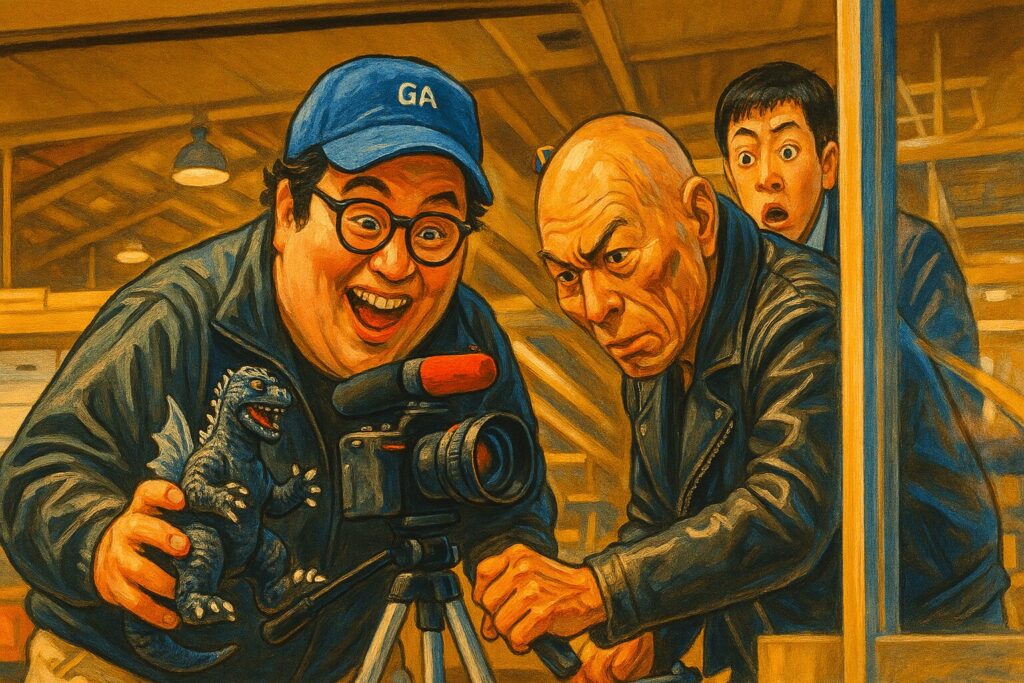

舞台は岐阜県関市。刃物の町として知られるこの地域を背景に、地元住民や企業、高校生までを巻き込みながら撮影が行われました。上映時間は94分。監督・脚本は、関市出身でありタイタン所属の芸人マネージャーでもある八木順一朗。主演はネット発の人気芸人ぐんぴぃ(春とヒコーキ)で、彼の初主演映画としても注目を集めました。

制作は爆笑問題が所属する芸能事務所「タイタン」、製作総指揮は太田光代氏が担当。また、関市からの助成金「関市映像作品撮影事業補助金」も活用され、官民連携による映画制作の成功事例としても価値のある作品です。

舞台背景と制作体制の特徴

『怪獣ヤロウ!』が単なるご当地映画にとどまらない理由は、地域密着と怪獣特撮という2つの文化の融合にあります。ロケは主に関市と郡上市で行われ、作中では実在する観光課、商店街、旅館、伝統文化(鵜飼や刀工)などが映像化されています。

本作は原作を持たない完全オリジナル脚本。それに加え、実際の市民のセリフや地域の現状を脚本に反映し、リアルとフィクションの境界線を曖昧にした構成が特徴です。

自治体と民間企業が一体となって関わり、制作・出演・広報を担った“市民と一緒に作る映画”という体験そのものが、本作の中で物語として昇華されています。

あらすじ:夢を諦めた男が再び立ち上がる

主人公・山田一郎(演:ぐんぴぃ)は関市役所の観光課職員。かつて中学時代に文化祭で自主制作の怪獣映画を上映したものの、笑い者になった苦い過去から夢を諦め、今はただ日々をこなす無気力な公務員となっています。

ある日、突然市長から「ご当地映画を作れ」と命じられた山田は、周囲の期待に応えようと市の名所を盛り込んだPR映画の制作に取り掛かります。ところが、完成直前にデータが吹き飛ぶというアクシデントが発生。これをきっかけに、山田は心の奥底に眠っていた“怪獣映画を撮りたい”という夢を呼び起こされます。

そこから彼は、自分の人生と市の未来を懸けて、完全自主企画の怪獣映画を作り上げていくのです。

予想を裏切るストーリー展開(ネタバレあり)

物語が進むにつれ、主人公が制作する怪獣映画は“市民参加型の巨大プロジェクト”へと成長していきます。しかしその裏では、上司や市長との対立、撮影トラブル、謎の幻覚のような怪獣との邂逅など、現実と幻想が交錯するような展開が繰り広げられます。

最終的に、山田は中学時代に恥をかいたあの舞台で、再び自作の映画を上映することになります。観客はまた笑いますが、今回は「失敗した作品への嘲笑」ではなく、「情熱と熱量への共感と応援」という形の笑い。この“笑いの意味の変化”が、物語に大きなカタルシスを与えます。

つまり、『怪獣ヤロウ!』とは、「笑われること」すら肯定し、自分の夢と他者の感情を再接続する再生の物語なのです。

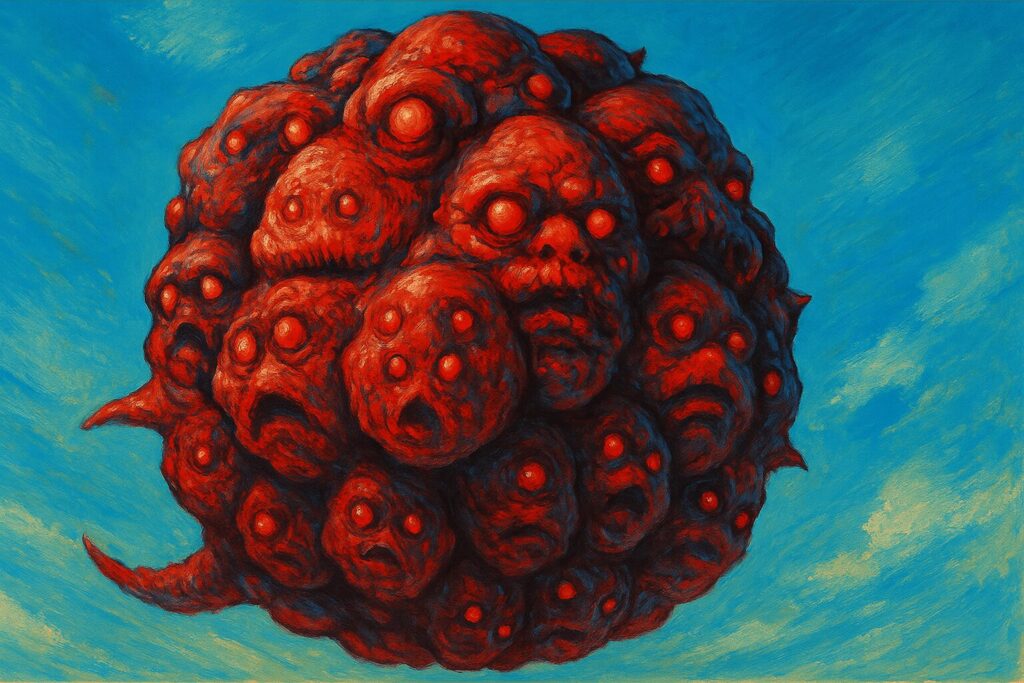

怪獣=心の爆発。テーマは「夢と爆破」

『怪獣ヤロウ!』の根底にあるのは、「夢を諦めた人が、再び夢を抱き、叶えるために爆発する」物語です。怪獣は巨大な脅威でありながら、同時に山田の創作欲や怒り、未練のメタファーでもあります。

また、火薬による爆破、ミニチュア破壊などの特撮演出が、内面の葛藤を視覚的に表現しています。そのため、爆発=夢の再燃というメッセージが本作には込められているのです。

このように、『怪獣ヤロウ!』は「ただのゆるいローカル映画」ではなく、夢・再挑戦・地域愛・創作の喜びといった現代人が共感できる要素を多数詰め込んだ、“熱くて笑える特撮ドラマ”となっています。

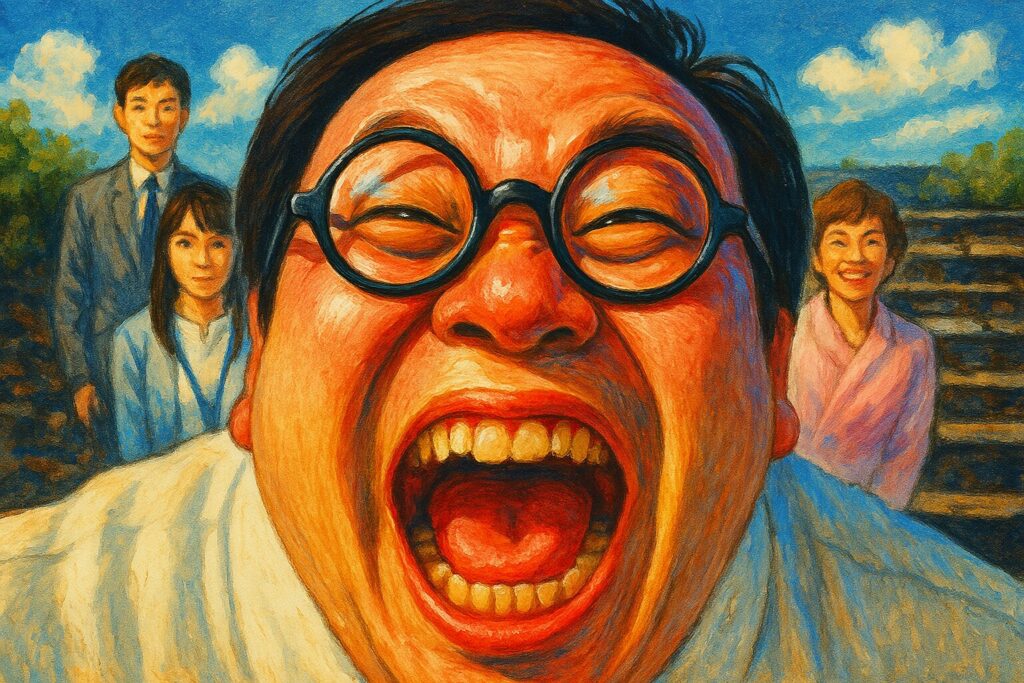

主演ぐんぴぃの役どころとは

キャラクター概要

ぐんぴぃが演じるのは、関市役所観光課の職員・山田一郎。かつては怪獣映画監督を目指していたものの、中学時代に自主制作映画を笑われた過去から夢を諦め、今では冴えない地方公務員として日々を過ごしています。

配役の意図と背景

この役柄は、ぐんぴぃの実像とリンクするよう当て書きされたキャラクターです。かつて街頭インタビューで「バキバキ童貞です」と発言し話題になった異色の経歴を持つ彼が、社会のはみ出し者的ポジションから逆転していく姿は、観る者に強い共感を呼びます。

キャラクターの成長と物語での役割

映画の中で山田は、市長から突然命じられた「ご当地映画」の製作を通じて、自分の中に眠っていた夢と情熱を再発見します。最初は形式的に取り組んでいた映画制作ですが、データ消失という事件をきっかけに、自らの信念で「怪獣映画」に挑むことを決意します。

このように、自信を失っていた人物が、創作への初期衝動を思い出し、もう一度夢を追う過程が本作のメインストーリーです。

キャストとしての評価

ぐんぴぃは芸人としての知名度が高く、俳優経験も徐々に積んでいる段階でしたが、本作では意外なほど自然体かつ熱のこもった演技を披露しています。観客からは「ぐんぴぃの演技が刺さった」「配役が絶妙」という声も多く、主演としての存在感をしっかりと示しました。

注意点と補足

ただし、演技の節々に「コント感」や「素人味」が見えるという意見もあり、好みが分かれる可能性は否めません。とはいえ、その“粗さ”こそが「リアルな市役所職員像」にも繋がっており、全体の雰囲気とはマッチしているという評価もあります。

ぐんぴぃのリアルな等身大の演技が、物語に説得力と人間味を加える重要な要素となっています。

八木監督の思いと制作背景

“壊すこと”への情熱がすべての始まり

『怪獣ヤロウ!』の監督・脚本を務めた八木順一朗氏は、岐阜県関市出身の芸人マネージャーであり、根っからの怪獣映画ファンです。小学生の頃からゴジラに憧れ、「自分が怪獣映画を撮ればまたゴジラに会える」と考えた経験が、現在の原点となっています。

本作に込められた最大のテーマは、「自分の街を怪獣に壊される」という夢の実現です。特撮好きの人々の間では、「自分の地元も怪獣に壊してほしい」と願う“逆説的な愛情”があります。八木監督もその一人であり、本作は地元愛と怪獣愛を融合させた集大成とも言える作品となっています。

地元・関市との本気の連携プロジェクト

『怪獣ヤロウ!』は単なる個人の情熱ではなく、行政と民間、地域住民が一体となった本格的な地域映画です。制作には「関市映像作品撮影事業補助金」が活用され、関市の観光施設、企業、住民が全面的に協力しました。ロケ地選定、地元旅館の開放、刃物の製造現場での撮影など、実際の街がそのまま物語の舞台として活かされています。

また、地元高校生をエキストラとして積極的に参加させるなど、映画を通して「関わる楽しさ」を生み出す仕掛けも散りばめられています。監督自身も協賛企業への交渉やロケ地の確保に奔走し、そのプロセスすら作品に反映させている点が特筆に値します。

夢を“撮る”ことで自らも救われた

八木監督は、過去に中学の文化祭で自主制作した怪獣映画を笑われた経験がありました。本作では、その当時使った校舎とステージを再びロケ地に使い、かつての“悔しさ”を“創作の喜び”に変えています。

このエピソードは、物語中の山田の過去と完全にリンクしており、現実と映画の境界が曖昧になるようなメタ構造を構築。かつての失敗を抱えたまま大人になった人々へ、「今からでも遅くない、夢は取り戻せる」と伝える、監督自身のリスタートでもあるのです。

清水ミチコが演じる市長の存在感

伝統主義×暴走市政の象徴的キャラクター

清水ミチコさんが演じるのは、関市市長という重要なポジション。彼女の役どころは、ご当地映画制作の発起人でありながら、時に暴走する権力者として、物語の展開に大きな影響を与える存在です。

彼女は「地域の伝統を守ること」を第一に考えており、古き良き価値観に固執する人物として描かれています。山田たちに映画制作を命じながらも、その内容に口出しをすることでプロジェクトが迷走。市政と創作のズレを象徴する存在として、物語に“軋み”と“緊張”を生み出します。

笑いと狂気が同居する名演技

清水ミチコさんの演技は、コント的なユーモアとシリアスな権力の圧が同時に伝わってくる絶妙なバランスが特徴です。彼女のキャラクターはパワハラまがいの言動を見せることもありますが、演技全体に“ふざけきらない本気”が込められており、不快一辺倒ではない複雑な味わいを残します。

特に話題となったのは、劇中劇で“悪の魔王シチョー”に変身する場面。巨大なツノをつけて高笑いを繰り返すその姿は、地元行政の暴走を風刺しながらも、どこかチャーミングで不思議な説得力を持っています。演じているのが清水ミチコだからこそ成立する、“愛される暴君”像がここにあります。

「市長キャラ」の二重構造が示すもの

この市長キャラクターは単なるコメディパートではなく、「伝統と革新の対立」「現実と創作の融合」といった本作のテーマを具現化した存在です。市政と映画、理想と現実、笑いと涙――相反する要素を一身に引き受けるこの役があることで、作品全体に緊張とユーモアが生まれています。

つまり、清水ミチコ演じる市長は、ただの脇役ではなく、本作の批評性と娯楽性を支える“屋台骨”のような存在なのです。

ご当地映画としての魅力とは

“関市を壊す”という前代未聞の地域PR

『怪獣ヤロウ!』の最大の特徴は、「街を壊す」ことで地域を盛り上げるという逆転の発想にあります。普通、ご当地映画といえば観光名所の紹介や地元愛の賛美が定番ですが、本作はそこにとどまりません。岐阜県関市という実在の地域を舞台に、「怪獣に壊されたい!」という特撮ファンならではの願望を前面に押し出し、“壊されること”を一種の名誉として描いています。

このアプローチは、ローカルPR映画として異例でありながら、地元の協力を得て本格的に実現されたことが驚きです。市役所、地元企業、住民が一丸となって撮影に参加し、観光施設や伝統文化も物語の一部として自然に組み込まれています。

市の協力と住民参加が生んだ“手づくり感”

本作には、地域ぐるみで映画を作ることの面白さと意義が詰まっています。撮影には関市の実際の施設が使用され、鵜飼の鵜の鳴き声や、日本刀の鍛造シーン、道の駅の風景などがリアルに登場。観光ポスターでは伝えきれない“空気感”まで映像に封じ込めることで、関市の魅力を臨場感たっぷりに伝えています。

また、エキストラとして地元高校生が参加し、市民も出演。関市出身の監督・八木順一朗自身が企業に協力を仰いだこともあり、映画制作そのものが「町おこしイベント」のような一大プロジェクトとなったのです。地元と映画の関係が一方通行ではなく、共に作り上げる双方向型のご当地映画は、全国的にも極めて珍しい例と言えるでしょう。

“ありふれた観光映画”で終わらせない視点

『怪獣ヤロウ!』は、ただのローカル映画ではありません。「観光PRは大事。でも“ありきたり”じゃつまらない」という思いから、制作当初に進めていた“普通のご当地映画”の企画は劇中でデータ消失により中止。そこから怪獣映画に舵を切るという展開自体が、地域の魅力を「ありのまま」ではなく「映画的視点」で再解釈するというメッセージになっています。

結果として、地元の良さをストレートに褒めるのではなく、笑いや皮肉も交えたユニークな形で紹介することに成功しており、全国の地方都市にもヒントを与えるアプローチとなっています。

特撮&ミニチュア演出の魅力

“着ぐるみと火薬”への愛が爆発する演出

『怪獣ヤロウ!』における特撮演出は、昭和の怪獣映画を彷彿とさせるノスタルジックかつ大胆なスタイルで仕上げられています。CG全盛の今だからこそ、敢えて着ぐるみや火薬、ミニチュアなどのアナログ技法にこだわったのは、監督・八木順一朗氏の特撮愛によるものです。

例えば、町の一角が爆破されるシーンでは、熟練の火薬スタッフが「火薬増やしちゃおっか」とノリで爆発量を増加。その結果、あってはならないほどの迫力ある爆破が撮れたという裏話も。こうした“手作り感”と“本気度”が画面越しにも伝わることが、本作の特撮演出の醍醐味です。

ミニチュアの密度と“特撮ラボ”のディテール

劇中には、かつて特撮映画で使われていた小道具や、ミニチュア模型が大量に展示されている“特撮ラボ”が登場します。このラボの演出には、実際にウルトラマンシリーズなどに関わったスタッフが参加しており、映像マニアも唸るような細部へのこだわりが見られます。

ラボに足を踏み入れたぐんぴぃ演じる主人公が子供のようにはしゃぐシーンは、特撮ファンの「こういう場所があったらたまらない!」という夢を代弁する瞬間でもあります。

“怪獣の顔がダンボール”でも成立する理由

一方で、怪獣のデザインには“Z級映画”のようなチープさも残ります。中でも、顔がほぼダンボール箱のような作りで「本当にこれで怪獣!?」と驚く人もいるでしょう。

しかしそれもまた、「予算がなくても愛と工夫でどうにかなる」という映画作りの原点を体現したものです。映画の中で登場する怪獣は、主人公の妄想や創作欲求の象徴であり、リアリティよりもメッセージ性を重視している点に注目すべきです。

懐かしさ×狂気が生む独自の世界観

本作の特撮は、懐かしさだけで終わらず、“狂気”や“情熱”までも映し出す仕掛けとなっています。荒削りでありながら、制作者の“爆発したい思い”がそのまま火薬や破壊シーンに乗っているような、心を揺さぶる映像体験が特徴です。

単なる懐古趣味ではない、“今やる理由”が詰まった特撮演出は、昔ながらのファンだけでなく、初めて怪獣映画に触れる若い観客にも新鮮に映るでしょう。

怪獣ヤロウのあらすじとネタバレ考察ポイント

チェックリスト

-

菅井友香演じる吉田は、冷徹な秘書から山田の夢を支える「共犯者」へと成長する

-

ラストは過去と向き合い笑われた舞台で再び映画を上映する感動的展開

-

怪獣(肉塊)は山田の内面を象徴する存在で、爆発=夢の再燃を表す

-

映画は完全オリジナル脚本で、八木監督の実体験をベースに構成されている

-

ご当地映画を逆手に取ったメタ構造と、ローカルPRの新しい形を提示

-

高評価は熱量と挑戦への共感が中心、低評価は構成や描写への不満が目立つ

菅井友香が担う物語のキーマン

冷徹な秘書から「共犯者」への変化

菅井友香さんが演じるのは、市長の秘書であり、ご当地映画のプロジェクトにプロデューサーとして関わる吉田麻衣です。登場時は非常に堅物なキャラクターとして描かれ、上からの命令を忠実にこなすだけの存在のように見えます。しかし物語が進むにつれて、彼女は“監督”山田(ぐんぴぃ)の情熱に心を動かされていきます。

最初は「やらされ仕事」として関わっていた映画制作ですが、山田の泥臭くも真っ直ぐな姿勢に影響され、徐々に制作現場の空気にのめり込んでいきます。この変化は、単なる“仲間”ではなく、山田の夢に巻き込まれながらも支える「共犯者的ポジション」としての役割を担っていることを意味しています。

物語の推進役としての存在感

吉田は、単に“サポート役”という立場にとどまらず、時に現場を仕切り、時に山田の暴走にブレーキをかける重要な存在です。プロデューサー的立場で動く彼女の姿は、映画制作における“現実と理想のバランス”を象徴しており、感情に走る山田と現実主義の吉田の対比が、作品全体の緊張感を支えています。

また、後半の劇中劇では彼女自身が“悪の魔王シチョー”に扮し、コミカルかつ振り切った演技で観客を驚かせるシーンもあり、役者としての幅広さも発揮されています。清楚なイメージを覆すその姿は、作品の持つ“ぶっ壊し精神”と見事に呼応しています。

観客の視点に最も近い「案内役」

吉田というキャラクターは、現実を見つつも夢に引っ張られていく“観客目線”の代表として描かれています。彼女の迷い、揺れ動く感情、そして最終的な覚悟の変化は、観る者にとって非常に共感しやすい導線です。

特に、「映画制作なんて無謀」と最初に思っていた彼女が、最終的には誰よりも積極的に動き出す姿は、映画に対する“観る側”から“作る側”への転換を象徴しており、多くの視聴者にとって心強い背中を見せるキャラクターとなっています。

感動?のラストを解説

再び“あのステージ”へ戻る意味

ラストシーンの最大の見どころは、かつて山田が中学時代に笑われた文化祭のステージで、もう一度映画が上映されるという点にあります。これが本作のテーマである「夢の再挑戦」「笑われた過去の回収」を体現するクライマックスです。

かつてと同じ舞台、同じ空間で、再び映画を上映する。このシチュエーションはまさに“過去との対峙”であり、逃げずに立ち向かう勇気を描いています。

笑いの質が変わる感動的な瞬間

上映された映画を観て観客が笑う──この演出は、山田にとってはかつての“悪夢の再現”にもなり得ます。しかし今度の笑いは、過去のような“嘲笑”ではなく、“作品を楽しんだことによる笑い”。つまり、「笑われる側」から「笑わせる側」へと主人公が変化した瞬間なのです。

この違いに気づいた時、山田は自らの過去を乗り越えたと実感します。ここで観客にも、笑いの中に涙が混じるような不思議な感動が訪れます。

怪獣=山田の内面というメタファー

ラストでは、“山田にしか見えない怪獣”の存在が象徴的に扱われます。この怪獣は実在するわけではなく、山田の心の中に巣食っていた「創作への渇望」「他者への理解されなさ」「世間に対する怒り」などが具現化した存在です。

怪獣が暴れることで、彼自身の感情が解き放たれ、やがて町も自分も壊しながら再生へと向かっていく。この流れこそが『怪獣ヤロウ!』の核心であり、怪獣映画というフォーマットを借りた“内面の解放”の物語として深い意味を持ちます。

“夢を笑う者”から“夢を支える者”へ

映画が完成し、上映され、観客に受け入れられる中で、山田の周囲の人々も変化していきます。無関心だった職場の仲間、冷たかった市長、厳しかった課長……すべての人間関係が映画制作を通して少しずつほぐれていく様子が、“夢を持つ者”が社会を少しずつ変えていける可能性を感じさせます。

ただの自己実現では終わらず、社会とのつながりを描いた点も、本作のラストが“感動的”と評される理由です。単なる達成感ではなく、“理解される喜び”と“仲間の温かさ”を伴った、静かな勝利のラストが観る者の心に残ります。

原作はある?オリジナル脚本か

『怪獣ヤロウ!』は完全オリジナル脚本

映画『怪獣ヤロウ!』には、小説や漫画などの原作は存在しません。本作は、監督・脚本を務めた八木順一朗氏が自身の実体験や創作への思いをベースに、ゼロから書き上げた完全オリジナルの企画・脚本作品です。

この映画が生まれた背景には、八木監督の「子どもの頃からの夢である“怪獣映画を撮りたい”という情熱」と、「地元・岐阜県関市を映画という形で盛り上げたい」という思いが深く関わっています。脚本には、自身の中学時代の映画制作体験や、地方公務員として働く主人公に重ねられた「夢と現実のギャップ」がリアルに反映されているのです。

実体験から脚本へと昇華された物語

山田が中学時代に文化祭で自主制作映画を上映し、笑い者になったエピソードは、実際に八木監督が通っていた中学校での出来事に基づいています。さらに、映画のクライマックスで再びその場所で映画を上映する流れも、監督が抱えていた“過去へのリベンジ”というテーマと直結しています。

つまり、脚本は単なるフィクションではなく、監督自身の「夢の回収物語」としての側面も強い作品です。そこに、主演ぐんぴぃのキャラクターを重ねることで、よりリアルかつ熱のこもった物語として仕上がりました。

当て書きによるリアリティと熱量

脚本は、主演を務める「ぐんぴぃ」に向けて“当て書き”されたと言われています。実際、山田一郎というキャラクターの“冴えなさ”や“突然の暴走力”、そして周囲を巻き込む勢いは、ぐんぴぃ自身が持つ独特の魅力やYouTubeでのパーソナリティとも重なる点が多くあります。

こうした「演じる人物に脚本を寄せていく」手法により、より自然で説得力のある物語となり、ぐんぴぃファンにとっても親しみやすい内容に仕上がっています。

映画内の“怪獣”(肉塊)の正体と意味

見えるのは主人公だけ?象徴としての“怪獣”(肉塊)

映画『怪獣ヤロウ!』に登場する怪獣には、他の登場人物には認識されていないような描写が多数あります。この描写からわかるのは、怪獣(肉塊)が単なるフィクション上の存在ではなく、“主人公・山田の内面を象徴する存在”として描かれているということです。

怪獣(肉塊)の姿は、山田の中にくすぶっていた創作欲求、怒り、挫折感、そして再び立ち上がろうとする情熱のメタファー(暗喩)です。誰にも見えない怪獣が暴れるという構図は、現実社会において「理解されない自分自身の衝動や想い」が空回りしている様を表しています。

怪獣のデザインが伝える「Z級感」

この怪獣(肉塊)、実際のビジュアルは“ダンボールのような頭部”や“ハリボテ感”満載の造形で、いわゆる「Z級映画」のようなチープさがあります。しかしそれこそが意図的な演出であり、「大人になっても子どもの頃の創作を引きずっている山田の精神世界」を如実に表しているのです。

つまり、怪獣(肉塊)の姿そのものが、彼が未熟ながらも本気で何かを表現したいという葛藤の結晶なのです。観客からすれば笑ってしまうような姿でも、それを“本気でやっている”というギャップが感動を呼び起こします。

怪獣=爆発したい自分自身

劇中では何度も「爆発」が描かれます。火薬が炸裂する演出とともに、怪獣が街を破壊するシーンが挿入されることで、山田の内に秘めた「全部ぶっ壊したい」という鬱屈や衝動が視覚化されているといえるでしょう。

この“爆発”には、単なる破壊だけでなく、「現状を変えたい」「自分を表現したい」「もう一度夢を追いたい」という再出発の意思も込められています。つまり、怪獣が暴れることで、山田自身もまた「本来の自分に戻る」きっかけを掴んでいくのです。

笑われる怪獣が笑顔を生む

物語の終盤、山田の作った怪獣映画が再び上映され、観客は「笑います」。しかしその笑いは、かつての“嘲笑”ではなく、“共感と応援を含んだ笑い”へと変化しています。

この瞬間、怪獣の存在は「笑われるため」ではなく、「笑顔を届けるため」の存在へと昇華します。結果として、怪獣は「自己肯定と他者との再接続」の象徴へと変化しているのです。

怪獣は決して「悪役」ではありません。むしろ、人の中に眠る創造力や情熱、そして再び立ち上がるためのエネルギーの象徴として、本作を支える最重要キャラクターとなっています。

映画に込められたメタ視点の巧妙さ

ご当地映画を逆手に取る構造がユニーク

『怪獣ヤロウ!』は、単なるローカルPR作品にとどまらず、「ご当地映画」というジャンルそのものに対するメタ視点を巧みに取り入れた異色作です。劇中の主人公・山田が市長命令でご当地映画の制作を任されるという設定は、現実におけるこの映画の制作経緯と完全に重なっています。

この「映画の中の登場人物がご当地映画を作る」という二重構造によって、観客は現実とフィクションの境界線を行き来しながら作品を楽しめる仕掛けになっており、地域映画への疑問や皮肉、挑戦が物語に自然に組み込まれているのが特徴です。

観光課が制作する映画という現実とのリンク

作中では、観光課の職員である山田が映画制作を担い、地元企業を回って協力を求めていきます。これは実際に八木監督自身が、関市内の企業や住民に協力を募って映画を完成させたプロセスとまったく同じです。つまり本作は、映画制作の裏側そのものを物語に組み込み、「映画が自らのメイキングを描いている」メタフィクションになっているのです。

観客は、劇中の映画制作の過程を通じて、実際の制作陣の奮闘や熱意を追体験できる構成になっており、この「多重構造の面白さ」が高く評価されています。

映画作り=自己再生のプロセス

本作では、映画を作ることが「自己実現」や「夢の再起」と直結しています。山田は一度は諦めた夢を、再び“映画”という手段を通して追いかけることになります。つまり、映画作りそのものが、主人公にとっての再生のメタファー(比喩)として機能しているのです。

これは、八木監督が中学時代に上映して笑われた怪獣映画を、大人になった今の自分で“本気”で作り直したという実体験とも重なっており、作中の登場人物と監督自身の想いが二重に投影されている点が印象的です。

ローカル×特撮の“逆張り”センス

従来のご当地映画では、その土地の魅力を美しく見せることが重視されますが、『怪獣ヤロウ!』ではその真逆を突きます。あえて街を怪獣に破壊させることで、結果としてその街を「怪獣に壊された街」として記憶に残すという逆説的な方法で、地域の印象付けを行っているのです。

これは、「観光映像を撮るはずが怪獣映画になる」という劇中の展開とも完全にリンクし、作品全体がユーモアと批評性を兼ね備えた“映像内映像”として成立しています。まさに、特撮とご当地映画の“意外な融合”がもたらした、新たな映画の形です。

評価を分析!感想まとめ

高評価:熱量とロマンに共感する層から絶賛

『怪獣ヤロウ!』に寄せられた高評価(34%)の主な声には、「情熱が詰まった映画」「夢を追う姿に感動した」といった感想が多く見られました。特に、“ご当地映画に怪獣をぶつける”という型破りな発想に「こういう無茶な企画がたまらない」と評価する声が際立っています。

さらに、「ぐんぴぃの素朴な演技がリアルで共感できる」「ミニチュアと爆破を使った昭和テイストの特撮が胸アツ」といった意見からも分かるように、手作り感を逆に魅力と捉えた視点が支持の中心となっています。夢を諦めかけた大人が再挑戦するストーリー展開は、多くの観客にとって自分事として響いたようです。

中評価:魅力はあるが完成度に課題あり

51%と最も多かった中評価層では、「嫌いではないが気になる点も多い」というスタンスが見られました。よく指摘されているのが物語のテンポの不安定さで、「中盤までが説明的すぎて眠くなった」「テンポが悪く感じた」といった声が挙がっています。

また、「夢を追え」というテーマには共感しつつも、「やや押しつけがましく説教臭い」と感じる人も少なくありません。そして、「怪獣描写が少なすぎる」「ぐんぴぃ前提の構成」といった感想からは、特撮映画や一般層向けとしてのバランスが難しい作品だという評価が読み取れます。

低評価:構成の粗さや不快な描写への違和感

15%の低評価意見では、「映画として雑に感じた」「構成がチグハグ」といった厳しい声が目立ちました。特に、「肉塊=怪獣?」という描写の曖昧さに対して「意味不明すぎて理解できない」と混乱する観客が多かったようです。

加えて、「市長のパワハラ描写が時代錯誤で不快」との声も見られ、ユーモアとして成立していない描写に不満を感じる層も一定数存在しました。また、「関市のPRになっていない」「むしろマイナス印象」といったご当地映画としての意義を疑問視する意見も見逃せません。

“ぐんぴぃ映画”としての評価も分かれる

主演のぐんぴぃに対する反応は真っ二つに分かれました。ファン層からは「役にぴったり」「バキ童ネタのファンサが嬉しい」と好意的に受け止められた一方で、「彼を知らないと楽しめない」「内輪感が強すぎる」といった声も出ています。

YouTubeなどで彼の活動を知っている人にとっては、“ぐんぴぃ初主演作品”として高い満足度が得られた反面、一般的な映画ファンにとっては「身内ネタが多すぎる」と映った可能性もあります。

総評:夢と情熱を貫いた、賛否両論の異色作

最終的に『怪獣ヤロウ!』は、万人向けの洗練された作品ではないかもしれませんが、熱量・夢・ローカル愛に満ちたエネルギー型の映画として確実に評価されています。「粗さが魅力に転じる映画」という点で、『怪獣ヤロウ!』は稀有な存在です。

完璧な構成や高い完成度を求める人には物足りなさを感じるかもしれませんが、「夢を諦めかけた人」「地元や創作に情熱を持っている人」には刺さるポイントが多い作品といえるでしょう。映画というより“情熱のドキュメンタリー”に近い体験を楽しめる、そんな一本です。

怪獣ヤロウ!のあらすじと魅力をネタバレで総まとめ

- 舞台は岐阜県関市で、地域密着型のご当地怪獣映画

- 主人公は過去に夢を諦めた市役所職員・山田一郎

- 映画制作を命じられたことが再起のきっかけとなる

- データ消失を機に本当に作りたい怪獣映画へと方向転換

- 地域住民や高校生も巻き込んだ市民参加型プロジェクトに発展

- 市長の干渉やトラブルを乗り越えながら映画制作に挑む

- 最後は中学時代に嘲笑された舞台で再び映画を上映

- 過去とは違う「応援の笑い」に包まれて物語が完結

- 怪獣は山田の内面の爆発欲求や夢の象徴として描かれる

- 見えるのは山田だけという“幻覚的”な存在設定

- 昭和特撮を意識したミニチュアと火薬による演出が魅力

- 映画そのものが“夢の回収”というテーマに貫かれている

- 主演ぐんぴぃの自然体な演技がストーリーに説得力を与える

- 清水ミチコ演じる市長が暴走権力者として物語に緊張感を加える

- ご当地映画の枠を超えた“情熱のドキュメンタリー”として評価される