映画『あんのこと』は、実在した若い女性の人生を基に描かれた実話ベースの社会派ドラマです。コロナ禍という過酷な時代背景の中、虐待・貧困・薬物依存といった現実に直面しながらも、必死に生きようとした少女・杏の姿が静かに胸を打ちます。本記事では、実話の元ネタとなった女性の人生や、物語の軸となる母親との関係、そして杏が心を通わせる幼児隼人との絆、さらには杏を支えるも二面性を持つ多田羅刑事の存在に至るまで、物語全体の流れをネタバレありで詳しく解説します。

特に、映画のラストシーンが何を意味していたのか、杏が最期に残したものとは何だったのか――その結末の真意についても丁寧に考察していきます。単なる悲劇としてではなく、「どうすれば彼女を救えたのか?」と観る者に問いを投げかける本作の深層を、徹底的に掘り下げていきましょう。

映画『あんのこと』ネタバレ解説|元ネタとなった実話と結末の全貌

チェックリスト

-

映画『あんのこと』は実話をもとにした社会派ドラマで、虐待・貧困・薬物・孤立をテーマに描かれている

-

主人公・杏は母親の虐待により絶望的な人生を歩みながらも、更生を目指し奮闘する

-

多々羅刑事との出会いで再生の希望を得るが、彼の性加害疑惑やコロナ禍により孤立していく

-

隼人との交流が杏に生きる意味をもたらすが、再登場した母親によって希望を断たれ転落する

-

ラストでは杏が命を絶ち、彼女の死を通して“社会が見過ごす命”という問いが提示される

-

モデルとなった実在女性ハナも同様に支援の限界の中で亡くなり、母親は現在も不明なままである

映画『あんのこと』の基本情報まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | あんのこと |

| 年齢制限 | PG12 |

| 公開年 | 2024年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 113分 |

| ジャンル | 社会派ヒューマンドラマ |

| 監督 | 入江悠 |

| 主演 | 河合優実 |

作品の概要と公開情報

『あんのこと』は2024年6月7日に全国公開された、日本の社会派ヒューマンドラマ映画です。

監督・脚本は『22年目の告白』や『AI崩壊』などを手がけた入江悠監督が務めました。

主演は注目の若手女優河合優実さんで、共演には佐藤二朗、稲垣吾郎、河井青葉ら実力派が顔を揃えています。上映時間は1時間53分です。

この作品は、実在したある若い女性の記事に強く心を動かされた監督が、丹念な取材と想像力を重ねて脚本を完成させた“実話ベースのフィクション”です。コロナ禍の日本に生きた名もなき少女の物語を通じて、私たちに社会のひずみと希望の在処を問いかけてきます。

制作陣・配給などの情報

- 監督・脚本:入江悠

- 主演:河合優実

- 出演:佐藤二朗、稲垣吾郎、河井青葉、広岡由里子、早見あかり ほか

- 製作:木下グループ、鈍牛倶楽部

- 制作プロダクション:コギトワークス

- 配給:キノフィルムズ

ジャンルとテーマの特徴

この映画は、社会の最下層で見落とされがちな存在に焦点を当てたリアルで容赦ない社会派ドラマです。

テーマは「虐待」「薬物依存」「貧困」「コロナ禍による孤立」など重く、多くの人が直面する現実問題が巧みに織り込まれています。

ただし、重苦しいテーマでありながらも、過剰な演出やセンセーショナルな描き方は避け、あくまでも静かな視線で被写体を見つめる構成が特徴です。

鑑賞にあたっての注意点

この作品は暴力・性加害・薬物・自死などの描写を含むため、精神的にデリケートな方は視聴を検討する際に注意が必要です。

一方で、こうした題材を扱うからこそ、観る者に「見過ごしてはいけない現実」を突きつける強いメッセージが込められています。

壮絶なあらすじをネタバレ解説

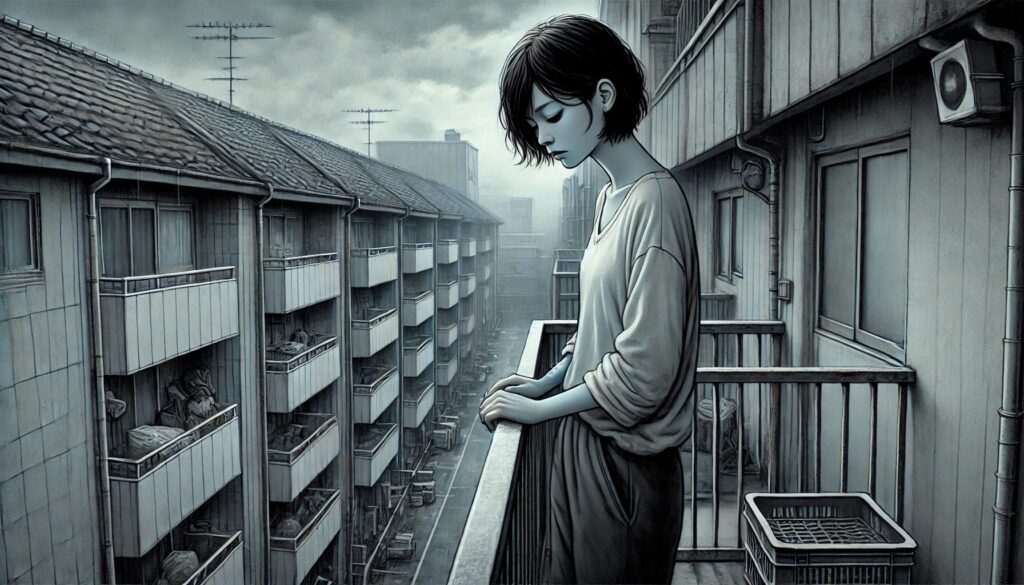

主人公・杏の過酷な生い立ち

主人公・香川杏(河合優実)は、母と祖母とともに東京郊外の団地で暮らしています。

幼少期から母親の暴力と搾取に晒され、12歳には売春を強いられ、14歳には薬物に手を出すという絶望的な人生を歩んできました。

そして21歳のとき、薬物と売春による事件で警察に逮捕され、ある刑事との出会いが彼女の人生を少しずつ動かし始めます。

更生を支えた多々羅刑事との出会い

取り調べを担当したのは、風変わりな言動の多々羅刑事(佐藤二朗)。

彼は杏に「クスリをやめたかったら来い」と声をかけ、自ら主催する薬物依存者の自助グループ「サルベージ」に彼女を招きます。

この出会いをきっかけに、杏は少しずつ人生を立て直していく努力を始めるのです。

- 薬物を断ち

- 介護施設で仕事を始め

- 夜間中学に通い

- 安全な住まいに移り住む

希望の光が見え始めた杏の姿が描かれ、前半は観る者に静かな感動を与えます。

崩れゆく希望とコロナ禍の孤立

しかし、物語の後半では状況が一変します。

まず、杏を支えていた多々羅に性加害疑惑が浮上。彼の活動は取りやめになり、杏は精神的支柱を失います。

さらに、新型コロナウイルスの影響で

- 介護の仕事が打ち切りに

- 夜間中学が閉鎖

- 人とのつながりが断たれる

という社会的孤立が重くのしかかります。

この時期のリアリティが見事に再現され、杏の再びの転落を一層苦しく際立たせます。

隼人との日々と再起の兆し

そんな中、同じシェルターに住むシングルマザーに押し付けられる形で、幼い子ども・隼人の世話を引き受けることに。

最初は戸惑いながらも、杏は隼人と心を通わせ、生きる意味を再び見出していきます。

一見救いの兆しにも見えるこの関係が、後の展開に大きな影響を与えます。

絶望の果てに訪れる衝撃のラスト

しかし再び現れた母親によって、杏は隼人を奪われ、売春を強要されるなど、再び絶望の淵に突き落とされます。

最終的には薬物に手を出してしまい、これまでの努力が無に帰したという自責の念に駆られ、杏は命を絶ってしまいます。

この結末は、彼女の苦しみと優しさ、そして社会の無力さを静かに突きつけてきます。

単なる悲劇ではなく、「どうすれば救えたのか?」と観る者に問いを投げかける力強いラストとなっています。

実話の背景とハナの生涯

映画『あんのこと』は実話に基づいている

『あんのこと』は、2020年の朝日新聞記事に掲載された女性の実話をもとに製作された社会派映画です。モデルとなった女性は仮名「ハナ」として報じられ、幼少期から続いた虐待と貧困、そして薬物依存に苦しみながらも、再出発を目指した壮絶な人生が綴られていました。

この実話は、コロナ禍という特殊な社会背景とともに、支援制度の限界や孤立の深刻さを世に問いかけた記録でもあります。

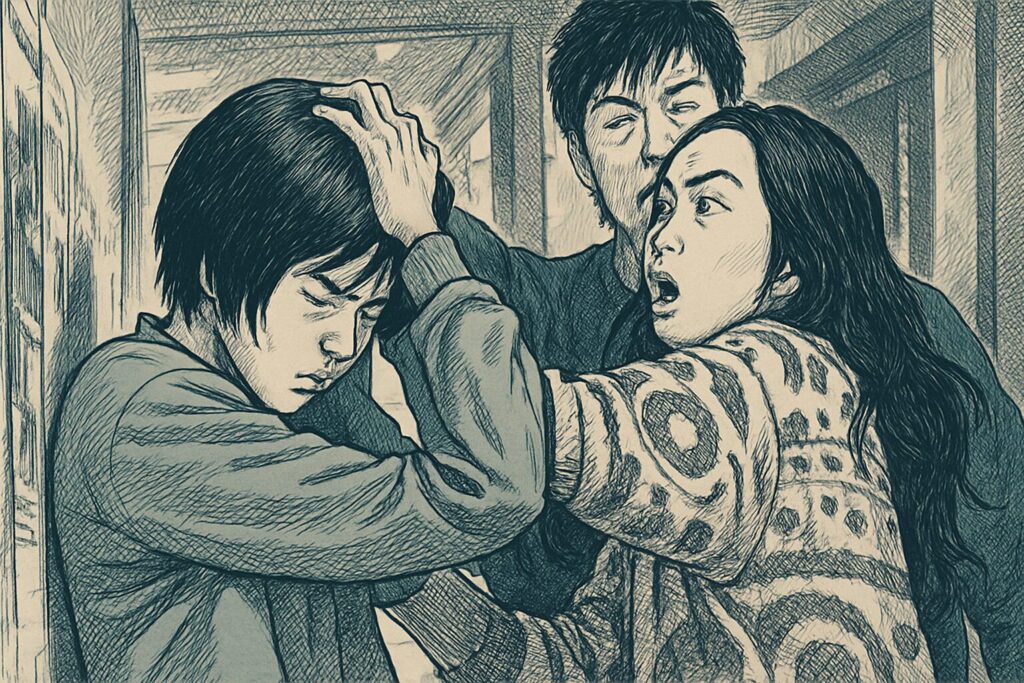

ハナの幼少期:逃げ場のない家庭環境

ハナさんは幼少期から母親によるDVを受け、小学3年生で不登校となりました。その後、12歳で母の紹介により売春を強いられ、14歳には薬物に手を出すようになります。

家庭からの支援や教育的なサポートがないまま成長した彼女は、社会との接点を持つことなく、絶望の中で思春期を迎えました。

支援者との出会いと更生の希望

20代になったハナさんは、元刑事で薬物更生支援に携わる人物と出会い、生活再建に取り組み始めます。夜間中学に通い、高卒認定を目指しながら、介護職への就職を目指して努力を重ねていきました。

周囲の支援により一度は立ち直りの兆しを見せたものの、やがて大きな試練が訪れます。

コロナ禍がもたらした孤立と死

新型コロナウイルスの感染拡大により、ハナさんが頼っていた支援制度は相次いで休止され、彼女は再び孤独に陥ります。さらに、頼りにしていた元刑事に盗撮などの性加害疑惑が持ち上がり、精神的な支柱を完全に失いました。

その後、再び薬物に手を出した可能性があり、DV被害者向けの避難先であるホテルの非常階段から転落し、命を落としました。自死とみられていますが、正式な死因は明示されていません。

ハナの生涯が遺したもの

ハナさんの人生は、個人の問題として片付けられるものではありません。家族、学校、福祉、社会との断絶が積み重なった結果、支援の網からもこぼれ落ちていったのです。

映画『あんのこと』は、彼女の声なき声を代弁し、「孤立を見過ごしてはならない」という警鐘を社会に鳴らしています。実話をもとにした作品だからこそ、より多くの人に届くべきメッセージが詰まっています。

多田羅刑事の真相とその二面性

「救い手」と「加害者」の矛盾した存在

映画『あんのこと』で多田羅刑事は、杏の更生を手助けする人物として登場します。

彼は薬物依存者の自助グループ「サルベージ」を主催し、杏を社会復帰へ導くきっかけをつくった張本人でもあります。

しかし物語が進むにつれて、多田羅には裏の顔があることが明かされます。彼は「サルベージ」に通う女性たちに対して、性的関係を強いたとされる疑惑を報道され、最終的に職を失う事態に陥ります。

この描写が強烈なのは、彼が一方では救済者でありながら、同時に支配者であり加害者でもあったという人間の二面性を体現している点です。

実際のモデルも“元刑事の支援者”だった

このキャラクターには実在のモデルがいます。

実話となったハナさんの記事によれば、彼女の支援をしていた元刑事が、後に別の女性への盗撮行為で逮捕されていたことが判明しています。

つまり、映画における多田羅の行動はフィクションではなく、現実を元にして描かれたリアリティのある設定なのです。

二重の顔が生まれる背景とは

なぜ支援をする立場の人間が、加害にも転じてしまうのか。この矛盾には、人間の弱さと権力構造の歪みが関係しています。

支援活動においてカリスマ的存在となった多田羅は、「善意の顔」を保ったまま私的な欲望を満たす立場にいたとも言えます。

これは“正義の仮面”をかぶった支配であり、支援する側の倫理性を問う問題提起でもあります。

杏にとっての多田羅の存在とは

杏にとって多田羅は、初めて無償で手を差し伸べてくれた大人であり、信じられる“味方”でした。

その多田羅が不祥事で姿を消すことは、杏の心を再び孤立へと追い込む重大な要因になります。

物語の終盤で記者・桐野が「記事を書かなければ杏は救えたのか?」と多田羅に問う場面には、善意と暴力の線引きがいかに曖昧であるかという問いが込められています。

二面性は人間の本質か

映画では多田羅の罪を断罪しすぎず、かといって免罪もしません。

彼の存在は「善人」「悪人」といった単純な二項対立では語れず、人間の複雑さそのものを象徴しています。

このような描き方は、社会の光と影を正面から描いた『あんのこと』の魅力のひとつです。

隼人のその後の描かれ方とは

希望の象徴として登場した隼人の役割

隼人は、映画『あんのこと』の物語後半において、杏の人生に変化をもたらす“転機の象徴”として登場する幼い男の子です。杏が避難シェルターで孤独に暮らしていたある日、隣人の紗良から「ちょっとだけ預かって」と突然押し付けられる形で、彼の世話を任されることになります。

隼人はまだ言葉を話さない1~2歳程度の幼児で、劇中ではセリフもありません。しかしその存在は圧倒的な影響力を持っており、これまで誰かに依存されることも、信頼されることもなかった杏にとって、「守るべき存在」としての意味を持ちます。

彼との日々を通じて、杏は初めて「誰かのために生きる」という気持ちを実感し始めます。食事を作り、オムツを替え、泣き声に耳を傾ける――それは、これまでの彼女の生活では得られなかった、人との温かな関わりそのものでした。

隼人との日々がもたらした心の再生

杏は隼人の好みやアレルギーを丁寧にノートに記録しており、その描写からも、単なる一時的な“預かり”ではなく、本気で向き合おうとしていた気持ちが伝わってきます。これまで家庭に愛情がなく、暴力と搾取のなかで育ってきた杏にとって、隼人との関係は、人生の中で最も素直で無垢な時間だったと言えるでしょう。

杏が過去の自分と決別し、未来へと進もうとしたその瞬間に隼人が存在していたという点で、彼は単なる脇役ではなく、物語の希望の核だったとも言えます。

すべてを壊した母・春海の再来

しかし、そのかすかな希望も母・春海の再登場によって一変します。春海は杏に嘘をついて実家へ呼び戻し、隼人を児童相談所に勝手に引き渡してしまうのです。さらに、隼人を取り戻したければ体を売って金を持ってこいと、杏に再び暴力的な支配を押し付けてきます。

この出来事は、杏が必死に手にしかけた“穏やかな日常”を打ち砕き、結果的に彼女を再び薬物へと引き戻す大きな要因となりました。守るべき存在を奪われた絶望は、杏にとって過去の傷を再びえぐるものであり、その先にある破滅の一歩となってしまったのです。

映画ラストで描かれる隼人の“その後”

物語のラストでは、紗良が再び警察署に現れ、「あんちゃん、ありがとう。隼人、大事にされてたみたい」と語ります。直接的に隼人の姿は映されませんが、紗良が彼を児童相談所から引き取ったことがこの台詞からわかります。

この瞬間、観客にとっても隼人の存在がただの一時的な要素ではなく、杏の存在意義そのものであったことが実感されます。杏が最期まで守ろうとした命は、結果として紗良を変え、隼人の未来を守る礎になったのです。

隼人が遺した“生きた証”と希望

杏の死によって彼女の物語は終わりますが、隼人の存在は物語のなかで“命のバトン”として機能します。杏の思いやりや愛情が、たしかに人を変え、救いになったという事実は、悲しいラストの中にあっても、希望として心に残ります。

紗良が変わったのは、杏の行動と関係性があったからこそであり、それが隼人の未来にも良い影響を与えていると考えると、杏の生きた証がきちんと誰かに届いていたことが分かります。

まとめ

隼人はセリフのない幼児ながら、物語の転機を担う極めて重要なキャラクターとして描かれています。杏にとっては初めて人間らしい絆を感じられる存在であり、隼人と過ごした時間が彼女の心を一度でも再生させたことは間違いありません。

その後、隼人が母親に引き取られたという描写は、杏の死をただの悲劇で終わらせず、小さな希望と可能性を残すラストへと繋がっていきます。

彼は、「関わりが人を変える」ことの力を、何より静かに証明していた存在でした。

映画「あんのこと」の母親と実話の母親の現在は

映画における“母・春海”の描写とその影響

映画『あんのこと』で描かれる杏の母親・春海は、娘の人生を歪めた最大の要因のひとつとして存在感を放っています。彼女は杏に対して幼少期から暴力を振るい、12歳には売春を強要するなど、明確な虐待加害者として登場します。

また、杏が更生しようと一歩踏み出した後も、春海はその努力を破壊するような行動を繰り返します。介護施設に乗り込み、夜間学校に顔を出すなどして杏の居場所を突き止め、ついにはシェルターにまで現れて、杏の“希望”であった隼人を児童相談所に勝手に引き渡します。

このように、春海は物語全体を通して希望を破壊する象徴的存在として描かれています。しかし、映画のラストで彼女の姿は描かれず、杏の死後、春海がどうなったのかは明示されていません。観客の想像に委ねられており、「母親との関係の修復は描かれなかった」という事実が、杏の孤独さを際立たせています。

実話モデル“ハナ”の母親像とその行動

モデルとなった実在の女性・ハナ(仮名)の背景も、映画と同様に非常に過酷でした。彼女は幼いころから母親のDVを受けており、小学3年生のときから不登校、12歳には母の影響で売春を始めたと報じられています。

また、映画では祖母も登場しますが、実話でもハナは母・祖母と共に暮らしていたとされており、家庭内に第三者的な「味方」は存在しなかったことがうかがえます。

注目すべきは、ハナが避難ホテルで亡くなる直前に、「飼っていた猫を母親に殺された」という情報が記録されている点です。この出来事は、ハナの精神状態を大きく揺るがした要因の一つとされています。つまり、母親との関係は最期まで破壊的なものであり続けたということです。

実話の母親の“現在”は不明

現在、ハナの母親がどこでどのような生活を送っているのかについては、公的な情報は一切公表されていません。新聞記事でもその後の追跡は行われておらず、逮捕歴や福祉的な対応の有無についても不明です。

ただし、映画同様、母親が罪に問われたという記録はないことから、ハナが亡くなったあとも法的な責任を問われることなく生活を続けている可能性が高いと見られます。

母親の“現在”が描かれない理由とは

映画でも実話でも、母親の“その後”が明確に描かれていない点には意図があると考えられます。それは、「加害者の結末」を描くことよりも、「支援が届かずに失われた命」へ目を向けることに重きを置いているからです。

つまり、この作品は“罰”ではなく“問いかけ”を主眼にしており、母親の現在よりも、なぜ社会が杏=ハナを助けきれなかったのかという構造的問題に光を当てているのです。

まとめ

映画『あんのこと』に登場する母親・春海と、実在したハナの母親の人物像は非常に近いものがあります。どちらも暴力的で支配的、そして娘の未来を阻む存在として描かれています。

しかし現在の所在や法的責任などは明らかになっておらず、母親の“その後”が不明であること自体が、この物語の持つ重さと問題提起の象徴でもあるのです。

見る者に「支援がどこで途切れたのか」「何ができたのか」を考えさせるために、母親の現在を描かないという演出は、むしろ強烈な問いを投げかけています。

あんのことネタバレ考察|元ネタとなった実話の結末に感じる重み

チェックリスト

-

映画『あんのこと』は、実在女性「ハナ」の過酷な実話をもとにしたフィクション作品

-

ハナは虐待と薬物依存から更生を目指すも、コロナ禍の孤立と支援の崩壊で命を落とした

-

支援者である元刑事にも性加害疑惑があり、“正義”の二面性が物語の核心となっている

-

映画では隼人や紗良など創作要素を加え、杏の再生と希望を象徴的に描いている

-

杏の死は悲劇でありながらも、命をつないだという“希望の痕跡”がラストで示される

-

作品全体が、支援の不在や行政の限界といった構造的問題への問いかけとなっている

元ネタとなった実話を解説

実話のモデルは新聞記事で報じられた女性

映画『あんのこと』の物語は、実際に新聞記事で報じられた「ハナ(仮名)」という女性の実話をベースに構成されています。朝日新聞が2020年に報じた記事がきっかけとなり、入江悠監督が本作の脚本と演出を手がけました。

ハナさんは東京都郊外に暮らし、母親による児童虐待を長年受けていた過去を持ちます。小学校3年で不登校となり、12歳で売春、14歳には薬物使用に至るなど、幼少期から極度に過酷な人生を歩んできた人物です。

21歳での逮捕と更生への一歩

ハナさんが21歳のとき、薬物使用によって警察に逮捕されます。このとき、ある元刑事が彼女の更生支援に関わり、自助グループへの参加や住居の確保、介護職への挑戦を通して、彼女は社会復帰を目指していきました。

夜間中学への通学や、高卒認定試験の勉強を進めるなど、前向きな努力を重ねていたことが記録されています。また、彼女は照れ屋でありながら、人懐っこく笑顔を見せる一面もあったと報じられています。

コロナ禍で支援と繋がりが断たれた現実

しかし、2020年の新型コロナウイルスの感染拡大によって状況は一変します。自助グループの閉鎖、夜間学校の休校、勤務していた介護施設からの一時解雇など、ハナさんが築いていた「社会との繋がり」は急速に断ち切られてしまいました。

その中で、精神的に不安定になり再び薬物に手を出した可能性が示唆されており、最終的には避難先のホテル近くで倒れて亡くなっているのが発見されました。

死因は自死とされている

ハナさんの死因は、事故や事件ではなく自死の可能性が高いと見られています。報道によれば、彼女はDV被害者向けの避難ホテルの非常階段から飛び降りたとされ、直前の尿検査では再び薬物反応が出ていたとの記述もあります。

生活保護の支給は決まっていたものの、入所予定だった薬物更生施設への入居を自ら拒否していたとも伝えられており、最終的には孤立と再依存、そして絶望が死を選ばせたとも解釈されています。

ハナを支えた元刑事にも性加害疑惑

映画でも重要な要素として描かれているのが、「支援者である元刑事」の二面性です。実話の中でも、ハナの支援に関わっていた元刑事が後に別の女性相談者への性的加害や盗撮などで逮捕されたという事実が存在します。

支援者であるはずの人物が加害者でもあったという現実は、作品の中でも忠実に取り入れられています。これにより、善意や正義の名のもとに潜む危険性が、よりリアルな形で観客に突きつけられる構造になっています。

まとめ

映画『あんのこと』は、ハナさんという一人の女性が体験した極限の人生を通じて、支援の届かない社会のあり方を描き出しています。虐待、薬物依存、性被害、貧困、孤立、そしてコロナ禍という複合的な困難が、どのようにして一人の命を奪ったのか。

この作品は、その事実を「誰かの物語」ではなく、「私たちの社会の問題」として突きつけてくる実話ベースの重要な記録でもあるのです。

元ネタとなった元刑事の支援と性加害疑惑の真相

元刑事は実在の更生支援者だった

映画『あんのこと』に登場する多田羅刑事(演:佐藤二朗)は、実在する元刑事をモデルにしています。この人物は、薬物依存に苦しむ人々の支援活動を行っており、特に若年層や女性に対する社会復帰の手助けをしていました。

実際、モデルとなった女性(ハナ・仮名)は21歳のときに薬物使用で逮捕され、その後この元刑事と出会い、自助グループへの参加や夜間中学への通学、高卒認定取得を目指すなど、人生の再構築を始めていました。

このように、彼は当初“救いの手”を差し伸べる人物として機能していたのです。

支援の裏で発覚した性加害疑惑

しかし、その後この元刑事には重大なスキャンダルが発覚します。報道によると、支援活動の中で出会った女性相談者に対し、盗撮や性的加害の疑いで逮捕された事実があります。

逮捕容疑には、支援を装って女性に近づき、立場を利用して性的関係を強要したり、盗撮を行っていたという証言も含まれていました。これにより、支援活動自体の信頼性が大きく揺らぐ事態となりました。

この実話は、映画でも重要なモチーフとして取り上げられており、多田羅刑事のキャラクターにも“支援者でありながら加害者でもある”という二面性が色濃く投影されています。

映画での描写はどうだったのか

『あんのこと』の中で、多田羅刑事は当初、杏に対して親身な支援を行う人物として描かれます。薬物からの更生や就労支援、住居の手配など、多岐にわたる援助を行い、杏にとってかけがえのない存在になります。

しかし、物語が進むにつれて、彼の過去に性加害の疑惑が浮かび上がり、記者の桐野が調査に乗り出します。最終的に多田羅は辞職に追い込まれ、逮捕の可能性が示唆される展開となります。

この構造は、現実の事件をかなり忠実にトレースしており、「正義の味方」であるはずの存在が一転して裏切り者に変わるという、強烈なメッセージを観客に残します。

なぜ支援者が加害者になるのか

元刑事のように、一見“善意の支援”として見える行動が、実は力関係の不均衡の中で行われている場合があります。支援される側が社会的に弱い立場にあると、「断れない」「頼るしかない」といった心理的圧力が働きやすくなります。

このような構図は、映画が描くようにとてもリアルで、同時に社会の深層に潜む問題でもあります。支援の名を借りた搾取や加害行為が、どれだけ無力な人々を追い詰めるのかを知ることは、私たち自身の問題でもあるのです。

観客に問われる「正義」と「現実」

『あんのこと』では、多田羅が果たした功績と同時に、その行動の裏側にある罪が明らかにされます。これは、社会における「正義」が必ずしも一枚岩ではないという現実を突きつけています。

正しいことをしているように見える人が、実は傷つける側に回ってしまう。そうした“アンビバレントな存在”を描いたことが、本作のリアリティと深みを生み出しているのです。

まとめ

映画の多田羅刑事のモデルとなった元刑事は、実際に支援活動を行う一方で性加害の容疑により逮捕されるという衝撃的な事実を持つ人物でした。この二面性が『あんのこと』のテーマをより複雑で多層的なものにしています。

一人の少女を救おうとしたはずの支援者が、同時に破滅のきっかけにもなったという構図は、観客に支援のあり方や“善意”の危うさを問う強いメッセージとなっています。

映画と実話の違いを徹底解説

作品の基盤は実在した「ハナさん」の人生

映画『あんのこと』は、2020年に朝日新聞に掲載された、薬物依存と虐待の被害に苦しんだ若い女性「ハナ(仮名)」さんの実話を基に制作されました。彼女は10代から売春と薬物に関わり、社会復帰に向けて懸命に努力したものの、再び薬に手を出し、最終的に命を絶ったとされています。

この悲劇を題材にしながらも、映画は単なる再現にとどまらず、あくまで「フィクションとしての物語」に昇華されています。

フィクション要素:隼人と紗良の存在

最も大きな創作部分は、杏が育てることになる子ども「隼人」と、彼を押し付けた隣人「紗良」の存在です。現実のハナさんには育児の経験はなく、避難先で子どもと暮らした記録もありません。

この要素は、杏の心の変化や、他者とのつながりが人間を変えていく様子をより強く印象づけるために加えられたと考えられます。特に、杏が隼人の食の好みをノートに記す描写などは、彼女の「誰かのために生きる」という感情の芽生えを象徴しています。

実話との違い:母親との同居と避難のタイミング

実際のハナさんは、最期の時点まで母親と同居していたとされています。避難施設に入ったのはかなり後期で、その直後に命を絶ったと報じられています。

一方、映画『あんのこと』では、杏が自立に向けて早い段階で避難アパートに移り住む描写があります。この構成の違いは、観客が杏の「再生への道のり」に深く共感できるように配慮された演出とも読み取れます。

元刑事との関係性にも違いがある

実在の元刑事は、薬物依存者の更生支援をしていた一方で、別の女性支援者に対する性加害・盗撮の容疑で逮捕されています。ただし、ハナさん本人との関係性については、犯罪の直接的な被害者だったかどうかは明らかになっていません。

映画では、多田羅刑事が杏の支援者として登場し、やがて性加害の疑惑で失脚します。この設定は、社会的支援の裏に潜む権力と欲望の構造を鋭く描き出すための脚色と言えます。

構成の違いが与える印象の変化

映画では、杏が夜間中学に通ったり、介護施設で真面目に働いたりと、「再生の光」が丁寧に描かれています。これは、観客が彼女の成長に希望を持つからこそ、ラストの衝撃がより強く胸に迫る構成です。

一方で、実際のハナさんの人生は、社会の支援が充分に機能しないまま幕を閉じました。本人も生活保護は受給する予定でしたが、薬物更生施設への入所は最終的に本人が拒否したと報じられています。

この点からも、映画は「あくまでベースは実話」であることを強調しつつも、創作を通してより普遍的な社会問題に訴えかける構造を選んだと言えるでしょう。

まとめ

『あんのこと』は、実話に基づきながらも、物語性を持たせるためにいくつかの重要な脚色が施されています。

- 隼人の存在や育児要素

- 母との関係性の描き方

- 支援者の描写とその罪の明示

- 自立と更生までの時間軸の違い

これらは、現実の悲劇をなぞるだけでなく、「同じような境遇にある人々がなぜ支援からこぼれ落ちるのか?」という問いを観る者に投げかける強力な表現手段となっています。実話とフィクションの境界を理解することで、本作が描こうとした核心により深く迫ることができるでしょう。

映画「あんのこと」ラストシーンの意味と結末考察

杏の最期が描く「自責と絶望」

『あんのこと』のラストシーンでは、杏が再び薬物に手を出し、記録していた“○の手帳”を燃やした後、自ら命を絶つという悲劇的な結末が描かれます。

この場面は単なる衝撃的な演出ではなく、杏が「やり直そうとした自分を否定してしまった瞬間」を表しているとも言えます。

手帳を燃やす行為には、過去の努力を自ら否定するような痛みが込められており、それは彼女の自尊心が完全に崩れ去ったことを象徴しています。

杏を追い詰めたのは誰か

多々羅の性加害疑惑や、社会からの孤立、そして母・春海による妨害が重なり、杏の心は限界に達していきました。

夜間学校の休校、介護施設での解雇、頼りの支援者の逮捕といった社会的断絶が、杏の生活の基盤を一気に崩してしまったのです。

その中でも特に象徴的なのが、杏が唯一「守りたい」と感じた存在・隼人との別れです。彼が児童相談所に連れて行かれたことで、杏は「希望」すら奪われたと感じたのでしょう。

ラストで示される「希望の痕跡」

とはいえ、映画は絶望だけで終わりません。

警察署で隼人の母・紗良が「杏ちゃん、ありがとう。大事にされてたみたい」と語る場面では、杏の行動が確かに誰かを変えたという事実が静かに描かれます。

隼人という命が、彼女の存在を引き継ぐように再び母の元へ戻る描写は、杏の死が無意味ではなかったことを暗示しています。

桐野の問いかけが投げかける社会的問い

また、ジャーナリストの桐野が留置所の多々羅に向かって「俺が記事を書かなければ、杏さんは救えましたか?」と問いかけるシーンも見逃せません。

この問いは、正義と現実の狭間で揺れる社会の構造を浮き彫りにしています。

多々羅の行為が許されるものではないにしても、杏にとって彼は唯一の“味方”でした。

その味方が消えたことが、杏にとってどれほど大きな喪失だったかを、観客にも突きつけてくるのです。

「記録」としてのラストカットの意図

ブルーインパルスが飛行する空を見上げる杏のシーンは、2020年のコロナ禍に実際にあった出来事と地続きに描かれています。

この描写には「私たちが空を見上げていたそのとき、地上で杏のような少女がいた」という社会へのメッセージが込められています。

杏の悲劇は、誰にとっても他人事ではない。

その強いメッセージが、映画の静かな余韻の中に深く刻まれています。

まとめ

『あんのこと』のラストは、杏の死をもって物語が終わるだけでなく、彼女が生きた証と向き合うよう促す構成となっています。

- 自らを追い込んだのは「社会と無関心」

- 結末は悲劇だが、杏の行動は誰かを救った

- 正しさとは何かを問いかける余白がある

このように、杏のラストは“終わり”であると同時に、観る者に「見過ごしてはいけない現実」を静かに突きつける、極めて重みのあるシーンです。

そして、それは単なる映画のワンシーンではなく、現実の延長線上にある「事実の断片」でもあるのです。

映画「あんのこと」を注目すべき見どころ

静かに心を揺さぶる“演出手法”

映画『あんのこと』が特筆すべきなのは、センセーショナルな題材をあえて淡々と描く演出姿勢です。監督・入江悠は、虐待や薬物、自死といった重いテーマを過剰に煽ることなく、日常の延長線として描いています。

特にカメラの視点は終始「引いた距離感」を保っており、観客に無理に共感を強いるのではなく、“見届ける責任”を委ねてくるスタイルです。この抑制された演出が、むしろ杏の抱える孤独や絶望をリアルに感じさせる要素となっています。

河合優実の圧倒的な身体表現と演技

杏を演じる河合優実の存在感も、この映画の大きな見どころです。彼女はセリフに頼らず、目の動きや呼吸、体の揺れや緊張感だけで杏の心の葛藤を表現しています。

特に、薬物を断ち切ろうとする場面での微細な変化、母親と再会したときの身体の強張りなどは、セリフ以上に観客の胸を締めつける演技となっており、圧巻です。

また、笑顔の裏に宿る「諦め」と「希望」が共存しているような演技は、若手女優としての底知れぬ力量を感じさせます。

そんな河合優実さんの演技力の凄みは、映画『ナミビアの砂漠』でも存分に発揮されています。

過酷な状況下で揺れる心情を、静かな視線と佇まいで描き出す彼女の表現力は必見です。

気になる方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

👉 『ナミビアの砂漠』ネタバレ考察記事はこちら

入江悠監督の“静かなる怒り”が光る演出哲学

監督・入江悠が本作で見せたのは、激しい告発ではなく、静かに突きつける怒りです。

- 見過ごされてきた命

- 支援が届かなかった現実

- 正義の顔をした加害者

これらを過剰な説明なく、視線と沈黙によって描くそのスタイルは、観る者に強い“居心地の悪さ”を感じさせます。しかしそれこそが、社会の不均衡や矛盾を突きつける監督の美学でもあるのです。

現実と地続きにある映像美

映画には“静かな映像”が多用され、街の喧騒や病院の廊下、シェルターの空気感までもが丁寧に切り取られています。

また、ラストで描かれるブルーインパルスの飛行と杏の視線が交錯するカットは、2020年の現実とフィクションが重なる瞬間であり、「私たちが空を見上げていたその時、杏のような少女がいた」という静かな問いを突きつける象徴的な演出です。

まとめ

『あんのこと』は、表面的なストーリー以上に“語られない余白”が豊かな映画です。

- 杏という名前が物語る儚さと希望

- 河合優実の全身での訴え

- 入江監督が描く“怒りなき怒り”の社会批判

- 観る者の感情を揺さぶる、抑制された映像表現

この作品は、「観たあとに心の中でじわじわと広がっていく」タイプの映画です。ひとつひとつの描写が、あなた自身の中の“社会”や“無関心”をそっと揺さぶってくることでしょう。

その他の深読みしすぎた考察

桐野記者のその後や真意とは

桐野記者は、多田羅刑事の性加害疑惑を暴いた人物として、物語の後半で登場します。一見、社会正義のために告発を行ったように見えますが、彼の取材が杏の孤立を深め、最終的な死につながったという皮肉も描かれています。

物語終盤、留置所にいる多田羅に対して「俺が記事を書かなければ、杏さんは救えましたか?」と問いかける場面は、彼自身の葛藤と後悔を示している重要な描写です。この問いは、メディアの報道と人命の間にある線引きの難しさ、そして“正義とは何か”という問題を観客に突きつけています。

杏の「○の手帳」が持つ意味とは?

杏が再起を図る過程で使っていた「○の手帳」は、彼女自身の“希望の記録帳”でした。日々の目標や隼人の好み、好きな食べ物、生活のリズムなどが丁寧に記されており、それは彼女が「普通の生活」を取り戻そうとしていた証です。

しかし、最終的にその手帳を自ら燃やしてしまうシーンは、彼女が希望を手放した瞬間として非常に象徴的です。自分を取り戻すための手帳が、最期には「生きた証」として燃え尽きる――この描写には、杏の人生のはかなさと、支援が届かなかった痛みが込められています。

隼人と紗良の今後はどうなるのか?

ラストシーンで、紗良が警察署を訪れ「杏ちゃん、ありがとう。隼人、大事にされてたみたい」と語る場面から、彼女が児童相談所から隼人を引き取ったことが示唆されます。

紗良は物語の前半では“子どもを放棄した母”として描かれますが、杏との関わりによって彼女自身も変化を遂げたことがわかります。杏の愛情は、紗良という人物を再生させ、隼人の未来へとバトンを渡したとも言えるでしょう。

隼人と紗良の未来は描かれませんが、「誰かの優しさが次の優しさへとつながる」ことを観客に想像させる、静かな希望の描写です。

杏の“名前の意味”に込められた象徴性

「杏(あん)」という名前には、春に咲く儚くも美しい花という意味があり、短命でありながらも人々の記憶に残る存在という象徴性があります。

杏という少女もまた、短い人生の中で誰かに希望を与え、人の心を変える力を持っていました。映画のタイトル『あんのこと』は、そんな杏の存在を「誰かが語り継がなければならない」というメッセージとして観客に響いてきます。

母親が罰されないという不条理

杏の母・春海は、虐待、搾取、売春強要といった行為を繰り返し、杏の人生を大きく歪めた加害者です。それにもかかわらず、物語内では法的な制裁を受ける描写は一切なく、彼女の“その後”も描かれません。

この描写は、現実社会においても家庭内暴力が見過ごされがちで、被害者が声を上げにくいという構造を象徴しています。罰されない加害者が存在する現実こそが、支援制度の不完全さや司法の限界を浮き彫りにしているのです。

児童相談所の対応は正しかったのか?

隼人が児童相談所に引き取られるシーンでは、杏の同意はありませんでした。春海によって強制的に引き離された形であり、これは法的には適正でも、倫理的には大きな問題をはらんでいます。

児相の対応は一見、児童の安全を最優先したように見えますが、杏の育児能力や環境を無視した一方的な処置だったとも受け取れます。その結果、杏は再び孤立し、自死という悲劇に至ってしまいました。

この描写は、福祉制度が“守るために奪う”という矛盾を抱えていることを鋭く提示しています。

映画で描かれなかった「行政の限界」

映画『あんのこと』では、児童相談所や警察、生活保護制度などが登場しますが、いずれも杏を本質的に救うことはできませんでした。

夜間中学がコロナ禍で休校になり、介護施設の仕事も失い、支援団体は崩壊――制度が存在していても、持続性や連携がなければ「支援は届かない」という現実が浮き彫りになります。

こうした行政の“継続できない支援”が、杏の孤立を深めた最大の原因のひとつでもあります。映画はあえてその背景を描きすぎず、「なぜ届かなかったのか」を観客に考えさせる作りになっている点が印象的です。

まとめ

深読みしすぎかもしれませんが、これら考察ポイントは、物語の背景や構造を読み解くうえで重要な視点です。

- 桐野記者の問いは、“正義”の矛盾を浮かび上がらせる

- 「○の手帳」は杏の生きた証そのもの

- 隼人と紗良には、杏の思いが未来へ引き継がれる可能性がある

- 杏の名前には、儚さと静かな存在感が込められている

- 母親が裁かれないことで、社会の不完全さが可視化される

- 児相の介入の是非は、支援の難しさを物語る

- 行政の“続かない支援”が悲劇の一因となった

このように、本作はラストの衝撃だけでなく、複数の“問い”を残していく構成になっています。それぞれの描写が私たち自身の社会意識を揺さぶる強い力を持っているのです。

あんのことの元ネタとなった実話から読み解く結末の全体像をネタバレでまとめ

- 実話モデルは2020年の新聞記事で報じられた女性「ハナ」

- 杏の人生は母親の虐待と売春強要から始まる壮絶な背景を持つ

- 映画は“実話ベースのフィクション”として制作されている

- 元刑事による薬物依存者支援が更生のきっかけとなる

- 更生の過程で杏は夜間中学に通い、介護職を目指す

- コロナ禍による学校閉鎖と仕事喪失が孤立を深める要因となった

- 支援者の元刑事に性加害疑惑が浮上し、杏は精神的支柱を失う

- 幼い隼人との出会いが杏に「誰かのために生きる」喜びを与えた

- 隼人の存在が杏の母性と希望を目覚めさせる象徴として描かれる

- 母・春海の再来が隼人との絆と杏の生活を破壊する転機となった

- 杏は最終的に薬物へと逆戻りし、命を絶ってしまう

- 実話のハナも避難ホテルで転落死しており、自死とされている

- 元刑事は現実でも女性支援者への盗撮などで逮捕されている

- 映画ラストでは隼人が母・紗良に引き取られ、かすかな希望を示す

- タイトル『あんのこと』は社会に埋もれた命を記憶に残すための呼びかけである