2025年に公開された映画『室町無頼』は、史実「寛正の土一揆」をベースにした歴史アクション時代劇です。飢饉と疫病が蔓延する室町時代の京都を舞台に、実在の人物とされる蓮田兵衛を主人公に据え、民衆の怒りと希望を描いた骨太な物語が展開されます。

本記事では、映画『室町無頼』の基本情報を押さえつつ、ネタバレを含む詳細なあらすじ紹介や、結末の意味に込められたメッセージまでを丁寧に解説。物語の中核を担う才蔵という青年の成長にも注目し、読後に残る余韻を深掘りします。さらに、原作小説との関係にも触れながら、映画オリジナルの演出やキャラクターの描写に焦点を当て、原作との違いや史実との違いにも迫っていきます。

歴史に興味がある方も、ドラマ性の強い映画が好きな方も楽しめる一作――『室町無頼』の魅力を、今ここで紐解いていきましょう。

室町無頼の魅力と史実に基づく世界観をネタバレ紹介

チェックリスト

-

映画『室町無頼』は、史実「寛正の土一揆」に基づきながらフィクション要素を加えた歴史アクション時代劇

-

主人公・蓮田兵衛は史料に一度だけ登場する実在の人物をモデルに創作された

-

才蔵をはじめとした仲間との成長と絆が、王道漫画的な熱さを演出している

-

作品は「無頼」という言葉に込められた信念や孤独をテーマに、人間の尊厳と社会への問いを描いている

-

骨皮道賢、足利義政などの実在人物も登場し、史実と創作が絶妙に交差している

-

PG12指定にふさわしいリアルな描写で、当時の過酷な社会背景を忠実に再現している

室町無頼とは?映画の基本情報と作品概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 室町無頼 |

| 原作 | 垣根涼介『室町無頼』(新潮社) |

| 公開年 | 2025年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 約138分 |

| ジャンル | 歴史/アクション/時代劇 |

| 監督 | 入江悠 |

| 主演 | 大泉洋 |

映画『室町無頼』とはどんな作品か

『室町無頼』は、2025年に公開された歴史アクション時代劇映画です。舞台は応仁の乱直前、混乱と絶望が広がる1461年の京都。大飢饉や疫病による社会不安、そして幕府の無策によって追い詰められた民衆の姿を背景に、実在の人物・蓮田兵衛を主人公として描かれています。

この作品の大きな特徴は、史実「寛正の土一揆」をベースにしていながら、王道漫画のような展開や迫力あるアクションで再構成されている点です。ただの史劇ではなく、現代にも通じるメッセージ性と娯楽性を兼ね備えた作品と言えるでしょう。

映画の基本情報と制作背景

- 公開日:2025年1月17日(IMAX先行は1月10日)

- 主演:大泉洋(蓮田兵衛 役)

- 監督:入江悠(『22年目の告白』など)

- 原作:垣根涼介による歴史小説『室町無頼』

- 配給:東映

- ジャンル:歴史アクション・時代劇

- 対象年齢:PG12(後述)

この映画は、垣根涼介による緻密な歴史考証に基づいた原作小説をベースに、映画ならではの演出やキャラクター描写が加えられています。また、アクションの振り付けや映像美にも徹底的にこだわっており、特に一揆シーンは数百人規模のエキストラを動員した大迫力の仕上がりです。

作品が持つテーマと狙い

映画『室町無頼』が描くのは、単なる「倒幕」や「反乱」の物語ではありません。「正義とは何か」「権力とは何か」という問いを軸に、現代の格差社会やリーダー像にもつながる問題提起を行っています。

また、主人公・蓮田兵衛が「無頼漢(ぶらいかん)」として生きる意味や、後継となる才蔵の成長、民衆との連帯など、個人と社会の関係性が丁寧に描かれている点も見逃せません。

『室町無頼』あらすじ (ネタバレなし)

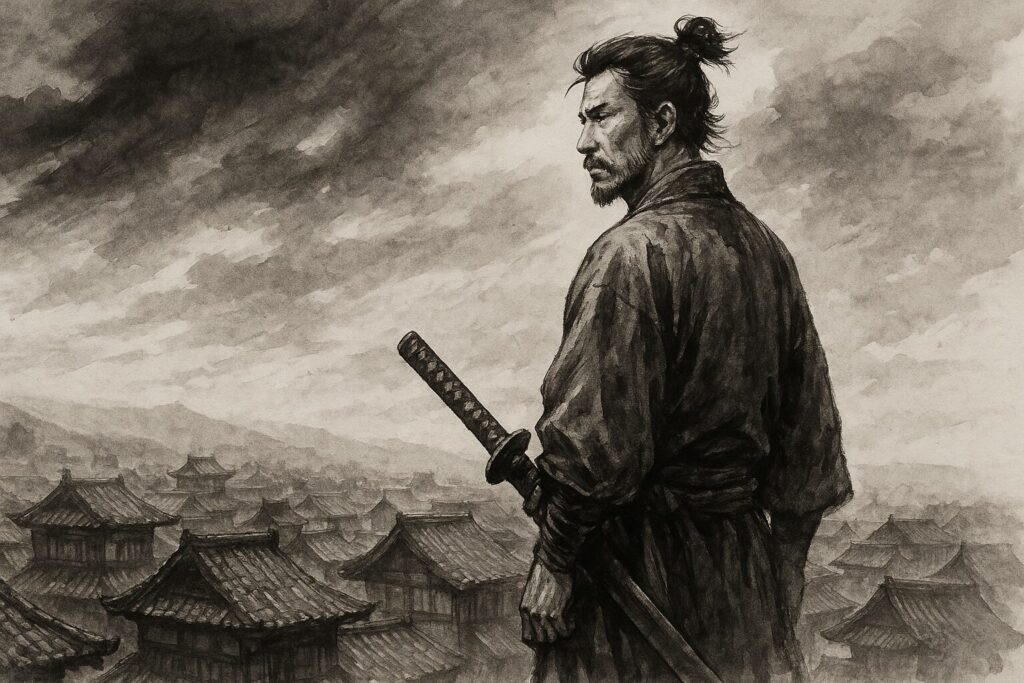

歴史の闇に埋もれた一揆の指導者が動く

物語は、1461年の京都。度重なる飢饉と疫病が人々を苦しめる中、室町幕府の腐敗と無策が事態をさらに悪化させていました。貧困にあえぐ民衆は、生きる希望を失い、重税と借金に苦しむ日々を送っています。

そんな時代に現れたのが、蓮田兵衛(はすだ・ひょうえ)。牢人でありながらも剣の達人で、民を思いやる彼は、「無頼」として生きるならず者たちを率い、一揆という名の反乱を決意します。

無頼たちと師弟の物語

兵衛の元に集うのは、様々な過去を持つ者たち。中でも、天涯孤独の少年・才蔵(さいぞう)は、兵衛に救われたことをきっかけに彼の弟子となり、棒術「六尺棒」を武器にして成長していきます。

才蔵の成長物語と、兵衛の信念のぶつかり合いは、本作に王道少年漫画的な熱さと感動をもたらしています。

戦乱の時代を生きる「無頼」の矜持

物語は徐々に京の町を巻き込んだ大きな一揆へと発展していきます。行動の中心には、借金帳消しを目指す「徳政令」や、社会構造の変革を求める民衆の声があります。

ただし、兵衛の行動は単なる暴力ではなく、「どう生きるか」を問う哲学的な問いにもなっています。

誰もが生きづらい時代に響く物語

この作品の魅力は、どのキャラクターも一筋縄ではいかないことです。敵対する者にも信念があり、かつては友であった骨皮道賢(こっぴ・どうけん)との宿命の対決など、人間ドラマの深みも際立っています。

暴力や復讐ではなく、希望と変革の兆しを求めて戦う。それが『室町無頼』という物語です。ネタバレなしで言える最大の魅力は、時代を越えて「今」を映す鏡となる作品であることです。

主な登場人物(キャスト)解説

蓮田兵衛(演:大泉洋)|無頼漢のカリスマであり、時代を動かす男

まずご紹介するのは、本作の主人公・蓮田兵衛です。演じるのは、演技の幅と存在感で定評のある大泉洋さん。

蓮田兵衛は、史実に「寛正の土一揆」の首魁として一行だけ記された実在の人物をモデルにしたキャラクターです。歴史上では詳細が不明な彼を、映画では剣術と知略を兼ね備えたカリスマ的存在として描いています。

彼は「民を助けるために一揆を起こす」という明確な目的を持ち、浪人・農民・遊女といった社会の底辺で生きる者たちを束ねて京へ進軍します。

劇中では、単なるヒーローではなく、時に冷酷な判断も下す現実主義者としての一面もある人物として描かれており、その多面的な性格が作品全体に深みを与えています。

大泉洋さんはこの役で、飄々としたユーモアと冷徹な決断力を併せ持つ兵衛の二面性を見事に演じ切り、時代劇という枠を越えた魅力を放っています。

才蔵(演:長尾謙杜)|“蛙”と呼ばれた少年が剣士に成長するまで

続いて紹介するのは、兵衛の弟子となる才蔵。演じるのは、なにわ男子のメンバーであり、俳優としても注目される長尾謙杜さんです。

才蔵は、両親を失い、飢えと孤独の中をさまよっていた少年。兵衛に拾われ、「蛙」とあだ名されながらも、生き方や武術を叩き込まれていきます。

特に注目なのは、柄本明さん演じる唐崎の老人のもとで行われる一年間の過酷な修行シーン。ここで才蔵は、人として、そして戦士として目覚めていきます。

やがて彼は、「六尺棒」を武器に自らの居場所と戦い方を見つけ、成長した姿で戦場に立つようになるのです。

長尾謙杜さんは、この成長の軌跡を等身大の若者の感情と葛藤を交えながらリアルに体現しており、特にクライマックスでの長回しアクションでは高い身体能力と演技力が光ります。

骨皮道賢(演:堤真一)|宿命のライバルにして元悪友、忠義と野心の狭間で揺れる男

最後に紹介するのは、兵衛の宿敵にしてかつての友である骨皮道賢(こっぴどうけん)。演じるのは、日本映画界を代表する実力派俳優の堤真一さん。

道賢は、幕府の治安維持を担う足軽集団のリーダーで、500人を超える部隊を率いる実力者です。

一方で、兵衛と道賢はかつて志を共にした仲間でもあり、今は立場を異にするだけ。道賢は幕府という腐敗した体制の中から「変革」を目論む現実主義者であり、兵衛とは違うやり方で「世直し」を目指しているともいえます。

物語のクライマックスでは、旧友同士の宿命的な一騎打ちが展開されるのですが、この戦いには友情・信念・裏切り・哀しみがすべて込められています。

堤真一さんは、この複雑な内面を持つ道賢というキャラクターを静と動を自在に使い分ける演技で立体的に表現し、作品の緊張感を支える大きな柱となっています。

それぞれのキャラクターは、個々の信念と葛藤を背負いながら時代の波に立ち向かっていく存在です。その生き様こそが、『室町無頼』の魅力を根底から支えているといえるでしょう。

作品タイトル『無頼』の意味と物語のテーマ考察

『無頼』という言葉に込められた二重の意味

映画『室町無頼』のタイトルに含まれる「無頼」という言葉には、二つの重要な意味が込められています。ひとつは「正業に就かず、規範に縛られない自由な者」という意味。もう一つは「頼るもののない孤独な存在」という意味です。

本作では、蓮田兵衛や才蔵をはじめとする登場人物たちが、既存の社会秩序から外れながらも、それぞれの信念に従って生きる姿が描かれます。彼らは、制度に従わないことで「無頼」でありながら、同時に居場所や支えを失った者としても「無頼」なのです。

社会に抗う者たちの物語

『無頼』というタイトルは、単なるアウトローや無法者を意味しているわけではありません。この作品が描くのは、「力なき者が声を上げる」その行為の正義と葛藤、そして人間の尊厳をかけた闘いです。

蓮田兵衛は、時に冷酷ともいえる決断を下しながらも、「民を救う」という信念だけは捨てません。彼の行動は、決して自己のためではなく、理不尽な社会に立ち向かう無頼者としての誇りに満ちています。

一方で、骨皮道賢のように「体制の中で変革を試みる」者もまた、異なる形の無頼として描かれています。つまり、この作品は“信念を貫く姿”そのものに「無頼」の意味を重ねているのです。

『無頼』は現代社会への問いかけでもある

現代の私たちもまた、時代の価値観に縛られ、選択を迫られる場面があります。その中で「自らの信じる道を選ぶ」ことは、ある種の“無頼”と言えるかもしれません。

このように考えると、『室町無頼』の「無頼」とは、自由と孤独、反骨と信念を兼ね備えた生き方そのものを象徴していると言えるでしょう。観客はその姿に、時代を越えた共鳴を感じるはずです。作品タイトル『無頼』の意味と物語のテーマ考察

『無頼』という言葉に込められた二重の意味

映画『室町無頼』のタイトルに含まれる「無頼」という言葉には、二つの重要な意味が込められています。ひとつは「正業に就かず、規範に縛られない自由な者」という意味。もう一つは「頼るもののない孤独な存在」という意味です。

本作では、蓮田兵衛や才蔵をはじめとする登場人物たちが、既存の社会秩序から外れながらも、それぞれの信念に従って生きる姿が描かれます。彼らは、制度に従わないことで「無頼」でありながら、同時に居場所や支えを失った者としても「無頼」なのです。

社会に抗う者たちの物語

『無頼』というタイトルは、単なるアウトローや無法者を意味しているわけではありません。この作品が描くのは、「力なき者が声を上げる」その行為の正義と葛藤、そして人間の尊厳をかけた闘いです。

蓮田兵衛は、時に冷酷ともいえる決断を下しながらも、「民を救う」という信念だけは捨てません。彼の行動は、決して自己のためではなく、理不尽な社会に立ち向かう無頼者としての誇りに満ちています。

一方で、骨皮道賢のように「体制の中で変革を試みる」者もまた、異なる形の無頼として描かれています。つまり、この作品は“信念を貫く姿”そのものに「無頼」の意味を重ねているのです。

『無頼』は現代社会への問いかけでもある

現代の私たちもまた、時代の価値観に縛られ、選択を迫られる場面があります。その中で「自らの信じる道を選ぶ」ことは、ある種の“無頼”と言えるかもしれません。

このように考えると、『室町無頼』の「無頼」とは、自由と孤独、反骨と信念を兼ね備えた生き方そのものを象徴していると言えるでしょう。観客はその姿に、時代を越えた共鳴を感じるはずです。

PG12の理由と描写のリアルさ

歴史の闇を直視するための「PG12」指定

映画『室町無頼』は、PG12指定作品として公開されています。これは、12歳未満の観覧には保護者の助言が必要であることを示すものです。

その背景には、本作が描く「飢饉」「疫病」「死」「暴動」といった歴史の残酷な現実が大きく関係しています。リアルな映像表現によって、時代の過酷さをそのままスクリーンに再現しているため、年少の観客に対して精神的な配慮が必要となる内容が含まれているのです。

残酷描写のリアルさが物語を支える

劇中では、路上に転がる白骨、火に包まれる町、死体を抱きしめて泣き叫ぶ人々など、見る者に強烈な印象を与えるシーンが次々と登場します。

特に注目すべきは、「飢饉とは何か」を視覚で理解させる描写の数々。衣服を剥がされ、髑髏と化した遺体のリアルな描写は、歴史書では伝わらない「生々しさ」を体感させてくれます。

また、戦闘シーンでも血や斬撃の表現が生々しく、無頼たちの戦いが「正義だから美しい」という単純なものではないことを、映像で強く訴えています。

美化せず、だからこそ伝わるものがある

『室町無頼』は、暴力や死をエンタメとして消費するのではなく、そこに生きた人々の苦悩と選択を描き出すことを重視しています。そのため、あえてリアルな表現にこだわることで、時代劇としての“教養的価値”を高めています。

このような理由から、PG12の指定は単なる制限ではなく、作品の本質を守るための必要な措置だと言えるでしょう。暴力描写が含まれているからこそ、「なぜ人は戦い、なぜ命を懸けたのか」を深く考えさせられる構成となっているのです。

映画『室町無頼』で登場する実在の歴史上の人物を紹介

映画『室町無頼』には、室町時代に実在した人物が複数登場します。ただし、それぞれの人物像は史実に基づきつつも、映画的演出や脚色が加えられており、ドラマとしての面白さを高める形で再構成されています。以下では、特に重要な4人の人物を、史実と映画内での描かれ方を比較しながら紹介します。

蓮田兵衛(はすだ ひょうえ)―歴史の片隅に名を残した一揆の首領

蓮田兵衛は、1462年に起こった「寛正の土一揆」の首謀者として、歴史書に名前が一度だけ登場する実在の人物です。『新撰長禄寛正記』には「牢人の地下人」とあり、武士ではあったものの身分は低かったとされています。彼は浪人や土民と共に酒屋や土倉(高利貸し)を襲撃し、幕府に借金帳消しの「徳政令」を求めて蜂起しました。しかし、幕府や在京大名に鎮圧され、最終的には淀で捕らえられ処刑されました。

映画では、大泉洋がこの蓮田兵衛を演じます。物語では彼は剣術に長けた自由奔放な無頼漢として描かれ、浪人や農民といった不遇な人々と共に、腐敗した幕府に対し前代未聞の都市一揆を起こすカリスマ的なリーダーです。恋人・芳王子との絆や、かつての盟友・骨皮道賢との対立も描かれ、史料にはない人間味あふれるキャラクター像が構築されています。

足利義政(あしかが よしまさ)―文化の将軍、しかし政治は放棄

8代将軍・足利義政は、1436年に生まれ1490年に没した歴史的な人物であり、彼の統治期には度重なる飢饉と民衆の困窮が続いていました。特に寛正2年の大飢饉では、民を救う政策を取らず、贅沢な生活を続けたことが記録に残されています。この放任ぶりが、のちの「応仁の乱」を招いた一因ともされています。

映画では中村蒼が義政を演じます。彼は飢餓や疫病に苦しむ京の人々をよそに、優雅な暮らしにふける支配者として登場します。政治には無関心で、実権は側近に委ねており、庶民の現実とは無縁な存在です。この描写は、史実の義政像とほぼ一致しており、劇中では民衆の怒りが蓄積していく背景を象徴する存在となっています。

伊勢貞親(いせ さだちか)―政治と民をつなぐ知将

伊勢貞親は室町幕府の政所執事として実在し、義政の信頼を得て政務を取り仕切っていた人物です。実務能力に長けた能吏として知られ、『伊勢貞親家訓』などの文化的資料も遺しています。一方で将軍継嗣争いに関与するなど、政治的には強権的な面もあったとされています。

映画では矢島健一が演じ、義政の擬似的な父親的存在として登場。民衆の飢えや苦しみに心を痛め、「民が飢えては国は立たぬ」と語る描写が印象的です。原作小説にはない「民思いの官僚」という映画独自の解釈が加えられ、骨皮道賢への命令など非情さと慈悲のバランスを持つキャラクターに仕上がっています。

骨皮道賢(ほねかわ どうけん)―史実と創作が交錯する悪党の象徴

骨皮道賢もまた、史実に登場する実在の人物です。応仁の乱に際し、盗賊から足軽大将へと成り上がり、伏見稲荷山に籠城して戦ったことで名を残しています。とはいえ、その活動はわずか6日間しか確認されておらず、詳細な記録は少ない謎多き存在です。

堤真一が演じる映画版の道賢は、盗賊の頭目でありつつ、幕府の市中警護役として権力に与する立場です。元は蓮田兵衛の盟友だったものの、今では暴力で民を押さえつけ、兵衛たちの宿敵として登場します。ドクロの鍔の刀を持ち、冷酷非道な存在として描かれる彼は、史実のアウトローな側面を大きく膨らませた“戦う悪”の象徴です。

まとめ:実在人物を再解釈し、現代に響く物語へ

映画『室町無頼』に登場する歴史上の人物たちは、それぞれ史実をもとにした背景を持ちながらも、脚本や演出によって個性豊かなキャラクターとして再構成されています。蓮田兵衛のように史料に名が一度記されただけの人物が、現代における“無頼のヒーロー”として蘇る様は、歴史の再解釈としても非常に意義深いものです。

この作品は、史実と創作の融合によって「知られざる時代の声」を伝える挑戦であり、エンターテインメントの枠を超えて、歴史の影に光を当てる意図を強く感じさせるものとなっています。

室町無頼の史実と映画の結末までネタバレ解説

チェックリスト

-

『室町無頼』は「寛正の土一揆」に基づく史実とフィクションを融合させた歴史エンタメ作品

-

9人の無頼者たちによる都市一揆がクライマックスで描かれ、民衆の怒りと希望を象徴する

-

才蔵の成長と生存が、次世代へ意志をつなぐ希望としてラストに強い余韻を残す

-

史実の蓮田兵衛や骨皮道賢をベースに、映画ならではの人間関係と背景が創作されている

-

原作小説と映画では視点や構成に違いがあり、映画はアクション重視でドラマ性を強化

-

時代劇としての教養性と現代への問題提起を両立した、観る価値のある作品として高評価

映画の結末とラストの意図をネタバレ解説

映画『室町無頼』は、ただの歴史時代劇にとどまらず、“民衆の怒りと希望”をテーマに据えた壮絶なクライマックスを迎えます。ラストの展開は史実と創作が交差する部分でもあり、物語の締めくくりとして深いメッセージを内包しています。

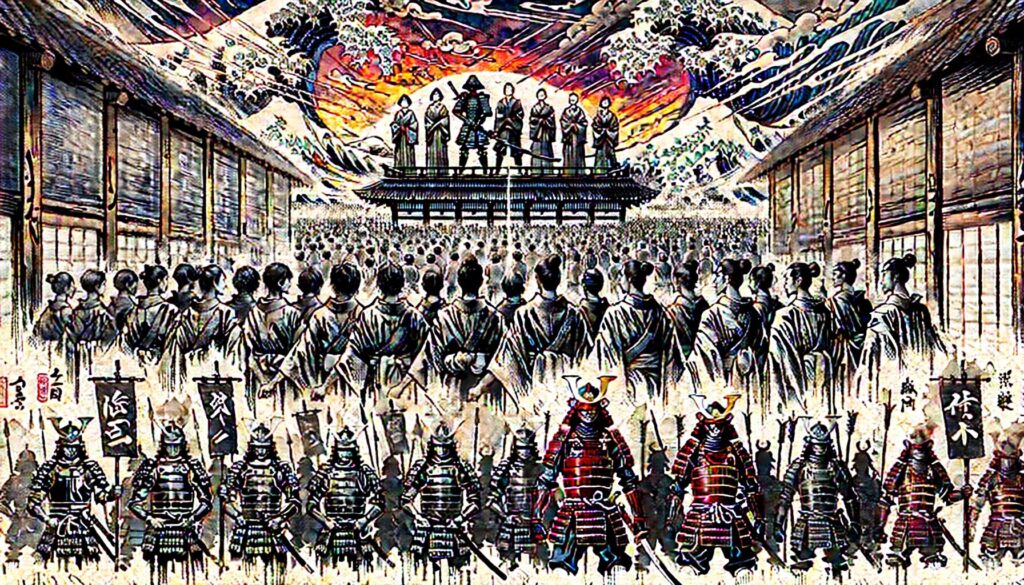

クライマックス:9人の「無頼」が起こした都市一揆

物語終盤、蓮田兵衛率いる9人の「無頼者」たちは、飢饉と疫病で苦しむ京の民を救うため、権力への最後の反逆を決行します。この戦いは、「寛正の土一揆」に着想を得たもので、史実では多数の民衆が加わった一揆として記録されていますが、映画では“少数精鋭”による都市ゲリラ的な一揆として描かれています。

舞台は京の中心地。敵の大軍に囲まれながらも、兵衛たちは正面突破を試み、市街の要所である土倉や酒屋を制圧し始めます。この場面はアクション演出が際立ち、剣術・槍術・金棒といった武芸者たちの個性がぶつかり合う迫力のシーン構成となっています。

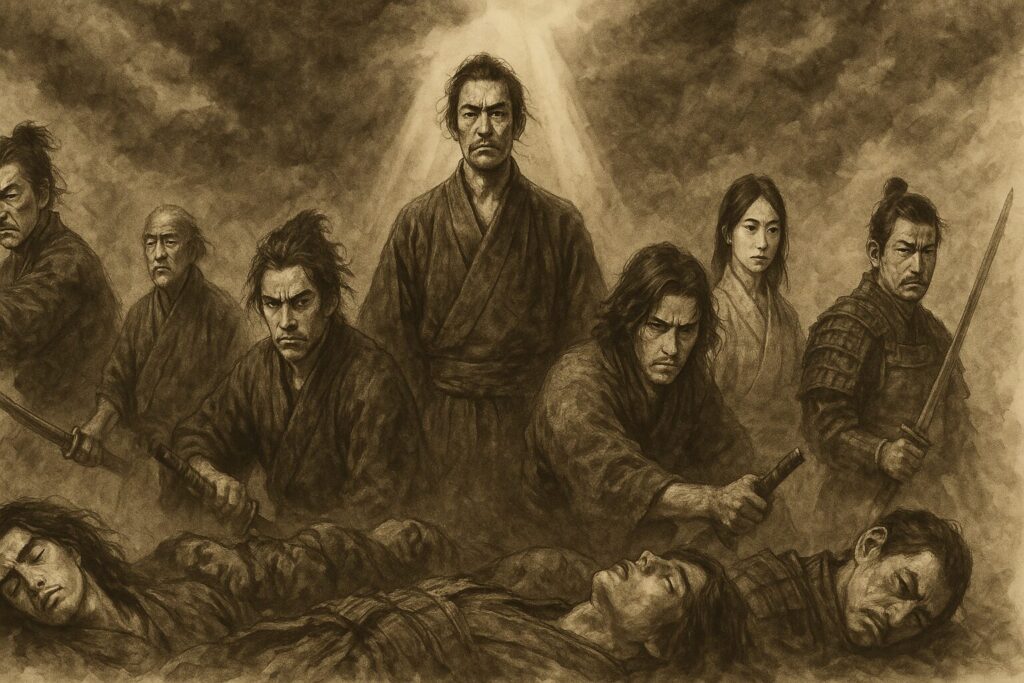

ラストシーン:才蔵と兵衛、それぞれの最期

物語のラストでは、長尾謙杜演じる若者・才蔵が、絶望の中にあっても未来への希望を託された存在として描かれます。兵衛の無謀ともいえる決起に最後まで付き従い、死を覚悟して剣を振るう才蔵は、かつての弱さを超えた“成長の象徴”として観客の心に残る存在です。

一方で、蓮田兵衛自身は、かつての盟友で今は敵となった骨皮道賢との一騎討ちを経て、壮絶な最期を迎えます。道賢を打ち倒した直後、彼もまた力尽き、その場に崩れ落ちる——この死は敗北ではなく、自由と信念を貫いた者の“静かな勝利”として描かれています。

結末の意味:民の声を託す“9人の戦い”という象徴

この映画の結末には、明確な勝者は存在しません。兵衛たちは倒れ、権力の体制も大きくは変わらないまま物語は幕を閉じます。しかし、彼らが起こした「小さな革命」は、確かに時代に爪痕を残しました。それが「徳政令」という形で発布されることによって、民衆の怒りが実を結んだことがわかります。

才蔵という新しい世代に想いが託されたことも、物語の希望の光です。彼の生き残りは、蓮田兵衛の信念が「次代へ受け継がれる意志」であったことを強調しています。

フィクションで描く「もう一つの史実」

ラストの描写は史実の“忠実な再現”ではありません。むしろ、「この時代、もし1人の無頼漢が民のために立ち上がったらどうなったか?」という歴史への創作的問いかけといえます。映画『室町無頼』は、史実に記録されなかった名もなき民の声を、フィクションとして鮮やかに描き出した作品です。

このように考えると、映画のラストは単なるアクションの終着点ではなく、「見捨てられた時代に抗った者たちへの鎮魂と称賛」が込められたメッセージとなっており、観る者の心に余韻と問いを残す結末といえるでしょう。

才蔵の最後とその後

映画『室町無頼』の重要な登場人物である才蔵(演:長尾謙杜)は、蓮田兵衛に心酔し、ともに一揆に加わる若者として登場します。劇中では、彼の成長と“生き残り”が物語に重要な余韻を与えています。

才蔵というキャラクターの立ち位置

作中の才蔵は、もともと弱い立場にいた青年でした。家族を飢饉で失い、絶望のなかで生きる気力すら失っていた彼は、蓮田兵衛との出会いを通じて変化します。兵衛の「自由に生きる姿」と「弱き者を見捨てぬ行動」に惹かれ、やがて一揆の一員として戦う決意を固めます。

彼の存在は、兵衛の思想を“次の世代”に受け継ぐ象徴でもあり、物語の中心人物の一人に位置づけられています。

クライマックスで見せる才蔵の成長

最終決戦では、才蔵もまた命懸けの戦いに身を投じます。仲間たちが次々と倒れていくなか、彼は恐れず剣を取り、兵衛とともに敵陣に斬り込みます。

とくに印象的なのが、兵衛が命を落とす直前、才蔵に「生きろ」と言葉を託す場面です。これにより才蔵は、生き残ることの意味と、戦いの本質を理解します。

才蔵の「その後」は描かれるのか?

映画では才蔵のその後の人生については明示されていません。しかし、ラストシーンで彼が生き延び、朝焼けのなかを一人歩き出す描写は、まさに未来への希望そのものです。荒廃した京の地を背に、歩みを進める彼の姿は、兵衛の遺志が“まだ終わっていない”ことを暗示しています。

彼の旅立ちは、映画のテーマでもある「声なき者たちの反逆」が、たとえ一度は潰えても、“誰かがまた立ち上がる”という希望のバトンとなっています。

才蔵のキャラクターに史実モデルは存在しない

才蔵は完全な創作キャラクターであり、史実上のモデルは確認されていません。彼は“民衆の代表”“無力だった若者の成長譚”という物語上の象徴として機能しており、映画オリジナルの意義深い存在といえるでしょう。

モデルとなった史実と映画の違い

映画『室町無頼』は、史実「寛正の土一揆」(1461年)をベースにしていますが、その内容は多くの創作的脚色によって再構成されています。

寛正の土一揆とはどのような事件か?

史実における「寛正の土一揆」は、京都を中心に発生した大規模な民衆蜂起です。土民(農民)・僧侶・浪人など多様な層が連携し、幕府に対して「徳政令(借金帳消し)」を求めて暴動を起こしました。

京の「七口(出入口)」を封鎖し、借用証文の焼却や土倉・酒屋の襲撃などが展開され、幕府はこれに対処できず最終的に徳政令を発布する事態に追い込まれました。

映画の構成と史実との主な違い

映画では、大規模な民衆蜂起を「9人の無頼者たちによる決起」に縮小し、よりドラマチックで“絞り込まれた英雄譚”として描かれています。

特に主人公の蓮田兵衛は、史実上では名前が一度だけ登場する無名の指導者ですが、映画では人格や人間関係が深く掘り下げられた“無頼のカリスマ”として創造されています。

骨皮道賢についても、史実では応仁の乱(1467年以降)の人物ですが、映画では時間軸を前倒しにして登場させ、兵衛の宿敵として配置されています。

歴史再解釈としての『室町無頼』

このような脚色は、単なる娯楽演出ではなく、歴史の裏側にいる“声なき人々”を現代の視点から再構築する意図が感じられます。

つまり、映画は「記録されなかった人物に光を当てる」ことを通じて、歴史のダイナミズムや民衆の力を新たに描き出しているのです。

フィクションとしての責任と魅力

実際の歴史では、大多数の人々が名もなき存在として埋もれていきます。『室町無頼』が描くのは、そうした人々の怒り・希望・葛藤を象徴的に表現した物語です。

このように、史実を土台に大胆な創作を加える手法によって、映画は歴史の一場面を“今に通じる人間ドラマ”として昇華させているのです。歴史ファンにとっては、検証と想像の境界を楽しむことのできる良質な歴史エンターテインメントといえるでしょう。

原作小説と映画の違い

映画『室町無頼』は、作家・垣根涼介による同名小説(角川文庫刊)を原作としていますが、両者にはいくつかの明確な違いが存在します。ここでは、物語の構成・人物描写・テーマ性において原作と映画がどのように異なるかを整理します。

原作は“叙事詩的群像劇”、映画は“アウトロー時代劇”

原作小説は、室町時代の激動期を背景にしつつも、複数の視点で群像劇的に展開します。登場人物たちの心情や背景が丁寧に描かれ、当時の社会構造や民衆の暮らしが詳細に再現されています。

一方、映画では蓮田兵衛を中心にしたアクション主体のドラマへと再構成されており、ストーリーの焦点が「無頼者たちの反逆と戦い」に絞られています。この変更により、映画はテンポよくエンタメ性が高まる構成になっています。

キャラクターの印象が大きく異なる

原作では、登場人物たちは必ずしも善悪に二分されず、人間らしい複雑さや揺らぎを持つキャラクターとして描かれます。特に蓮田兵衛は、理想と現実の狭間で葛藤する姿が印象的です。

映画では、彼を“正義感ある無頼のリーダー”として際立たせ、対する骨皮道賢を“悪に染まった元友人”という明確な構図で描いています。このように映画はドラマ性を重視し、登場人物に明確な役割を持たせている点が特徴です。

映画オリジナル要素も多数登場

映画には、芳王子との恋愛関係や、才蔵との師弟関係、道賢との因縁構造など、原作には登場しない設定が多数追加されています。これらは物語に感情の起伏を与え、視聴者がキャラクターに共感しやすくなる工夫でもあります。

また、原作での土一揆はより大規模な民衆蜂起として描かれますが、映画では“9人の反逆者”による決起という形でスケールを凝縮しています。この変更により、物語に焦点が定まりやすくなっています。

結論:歴史に忠実な原作と、物語性を強めた映画

原作は史実考証と人間ドラマの深さに重きを置いた作品であるのに対し、映画は“英雄譚”としての娯楽性を高めた演出が目立ちます。どちらも「民衆の反逆」を核とした作品ですが、描き方のアプローチが異なることにより、それぞれ異なる魅力を持つ作品となっています。

室町無頼 ネタバレの深掘り考察

『室町無頼』の物語は、ただの歴史活劇ではなく、「自由」と「抵抗」を主軸とした人間の意志と権力の対峙を描いた物語です。ここではラストに至る展開の意味や、作中に込められた象徴性について深掘りします。

歴史の裏側に生きた“声なき者たち”の記録

まず本作の大前提として描かれているのが、「寛正の土一揆」という史実を背景とした民衆の怒りです。登場人物たちは、幕府や武家政権の腐敗・無策に耐えかねて決起しますが、彼らは記録にほとんど残らない無名の人々です。

劇中ではこの「名もなき存在」にスポットが当てられ、民衆が主役となる異色の時代劇が成立しています。

「9人の一揆勢」が象徴するもの

兵衛を中心とする9人の仲間たちは、それぞれに社会から見捨てられたアウトローであり、社会構造のひずみを背負っています。彼らの結束は単なる義賊の集まりではなく、階層に囚われない連帯の象徴でもあります。

終盤、ほとんどの仲間が命を落とす中、唯一生き残った才蔵に希望が託される描写は、「犠牲があっても、意思は残る」というメッセージ性を帯びています。

ラストの意図と構造の工夫

兵衛の最期は決して“英雄の死”として美化されません。あくまでも「戦うことしかできなかった無頼者の終わり方」として静かに描かれます。その一方で、彼の行動は民衆の怒りを可視化する力となり、時代の空気を変える契機となります。

才蔵が朝日に向かって歩き出すシーンは、単なるエンディングではなく、次の時代の希望と継承の暗示となっているのです。

タイトル『無頼』が意味するもの

作品全体を通じて表現される「無頼」という言葉は、“法や権力に頼らない生き方”を指しています。蓮田兵衛はその体現者であり、自由と引き換えに孤独や死と向き合う人物です。

彼の選択は、歴史に残らなかった者たちへのリスペクトと再評価であり、観客に「もし自分がその時代にいたらどうするか?」という問いを投げかけてきます。

ネタバレから見える、室町無頼の本質

物語のラストまで観ることで、単なるアクション活劇ではなく、深い倫理観と社会性を持った作品であることがわかります。フィクションでありながら、歴史と向き合う真摯な視線を感じさせる一作といえるでしょう。

このように、『室町無頼』は史実と現代性の交差点に立つ映画であり、ネタバレを通してこそ見えてくる奥行きがあります。観終わったあとにこそ、もう一度振り返りたくなる作品です。

視聴感想文

映画『室町無頼』は、視覚的にも物語的にも濃密な“現代的時代劇”でした。観る前の印象では、歴史モノ=堅苦しい・難解というイメージがあり、正直に言えばあまり期待していませんでした。しかし、いざ鑑賞してみると、その固定観念は見事に裏切られました。

序盤はやや詰め込み感も、世界観の魅力が勝る

序盤は登場人物の説明や歴史背景の提示が立て続けに行われ、少し情報過多に感じられる瞬間がありました。「誰がどの立場?」と混乱しそうになる場面もあります。ただ、その複雑さを通じて室町時代の不安定な政治と社会の空気が伝わってきたのも事実です。

また、演出がやや現代的すぎると感じるシーンもあり、時代劇としての“様式美”を期待していた方にとっては賛否が分かれるかもしれません。

中盤以降、一気に物語へ引き込まれる構成の妙

しかし物語が進むにつれ、アウトローたちの結束や、理不尽な世に抗う姿に自然と感情移入してしまう展開に。中でも主人公・蓮田兵衛(演:大泉洋)のキャラクター造形は非常に巧みで、「無頼者なのに民を想う」という二面性が魅力的に描かれています。

また、長尾謙杜演じる才蔵との師弟のような関係性が物語に深みを与えており、血や戦いだけではない人間ドラマとしての味わいも十分に感じられました。

ラストの余韻が全体の印象を大きく底上げする

最終盤、仲間たちが次々と倒れていく展開は胸が痛くなる一方で、それぞれが「生きる意義」を見出して戦う姿が印象的でした。兵衛の最期は決して“ヒーローの栄光”ではなく、むしろ哀しみと誇りが混在したリアルな人間の終わり方として描かれます。

その分、ラストで才蔵が未来に向かって歩き出すシーンには希望が宿り、観終わった後の余韻が非常に強く残りました。

高評価の理由は「歴史を語る熱量」と「人間の描写力」

確かに、すべての観客にとって完璧な作品ではないかもしれません。テンポや演出に戸惑う人もいるでしょう。ただ、それ以上に感じたのは、“記録に残らなかった人々の怒りや希望をきちんと描こうとする誠実さ”でした。

時代劇でありながら、現代の社会にも通じるメッセージを含んでおり、歴史好きだけでなく多くの人の胸を打つ作品に仕上がっています。フィクションであることを承知の上でも、「こんな人が本当にいたかもしれない」と思わせてくれる力が、本作には確かにありました。

総括:記録されなかった歴史を“体感”できる良作

結果として、『室町無頼』は私にとって“史実を超えた物語”として高く評価できる映画でした。派手さよりも、静かに燃えるような怒りと希望を描いたその姿勢は、観る者の心に確実に残ります。

少しでも「歴史映画は苦手」と感じている方にこそ、ぜひおすすめしたい一作です。

室町無頼の史実背景とネタバレ内容を総括して解説

- 映画『室町無頼』は1461年の京都を舞台にした歴史アクション時代劇

- 史実「寛正の土一揆」に着想を得たフィクション作品

- 主人公・蓮田兵衛は史料に一度だけ登場する実在人物

- 蓮田兵衛は映画では民を救う無頼漢のカリスマとして描かれる

- 才蔵はオリジナルキャラクターで民衆の未来を象徴する存在

- 骨皮道賢は史実の悪党がモデルで兵衛の宿敵として登場

- 足利義政は文化的業績の一方で無策な将軍として描写される

- 伊勢貞親は史実よりも「民思いの官僚」として再構成されている

- 映画のラストでは兵衛が命を落とし、才蔵が意志を継ぐ

- 一揆は9人のアウトローによる都市型ゲリラ戦として展開される

- 「徳政令」が発布される結末により一揆の成果を暗示

- 映画の結末は希望と継承をテーマにした余韻を残す構成

- 原作小説は群像劇的構成だが映画はアクション中心の再構築

- PG12指定は飢饉や死体描写など残酷表現のリアルさが理由

- 『室町無頼』は史実をベースにしつつ創作で人間ドラマを深めた