映画『クィア』は、“共鳴しない愛”という切実なテーマを軸に、視覚・音楽・構成のすべてにおいて観る者の内面に深く切り込む作品です。

本記事では、ルカ・グァダニーノ監督の演出意図をひもときながら、原作との違い、そしてラストに待ち受ける結末の意味までを多角的に考察していきます。さらに、作中に頻出するムカデと蛇といった不気味な生物表現が、主人公ウィリアム・リーの内面世界をどう映し出しているのかにも注目しながら、物語の“なぜ”を深掘りします。

この記事には一部、物語の重要な展開に関わるネタバレを含みますので、未鑑賞の方はご注意ください。

映画『クィア/QUEER』ネタバレ考察|物語の魅力を読み解く

チェックリスト

-

映画『クィア/QUEER』はウィリアム・S・バロウズの小説を原作に、内面の葛藤や“共鳴しない愛”を描いた心理ドラマ

-

監督ルカ・グァダニーノの演出には、美的感覚と違和感の演出が混在しており、明確に観る人を選ぶ構成

-

主演ダニエル・クレイグは、繊細で重厚な演技でリーの孤独や妄執を体現し、ボンド像からの脱却を果たしている

-

舞台設定は1950年代のメキシコとアマゾンで、現実と幻想のコントラストが物語を際立たせている

-

時代錯誤の音楽や手書き風チャプターなど、視覚と音楽による“不協和音”が登場人物の孤独を象徴

-

本作は派手な展開ではなく、孤独・抑圧・すれ違いと向き合う観客に向けた繊細な精神描写が魅力

映画『クィア/QUEER』の基本情報と監督について

| 項目 | 情報 |

|---|---|

| タイトル | クィア/QUEER |

| 原題 | Queer |

| 公開年 | 2024年 |

| 制作国 | イタリア・アメリカ合作 |

| 上映時間 | 136分 |

| ジャンル | 恋愛ドラマ/心理ドラマ |

| 監督 | ルカ・グァダニーノ |

| 主演 | ダニエル・クレイグ |

映画『クィア/QUEER』の基本情報

『クィア(原題:Queer)』は、2024年に制作されたイタリア・アメリカ合作の映画で、上映時間は136分です。ジャンルとしては恋愛ドラマに分類され、同性愛、依存症、アイデンティティといった重厚なテーマを内包しています。

本作は、ビート・ジェネレーションを代表する作家ウィリアム・S・バロウズによる1985年出版の同名小説『Queer』を原作としています。ただし、原作の執筆自体は1952年に行われており、長年発表されることなく、後にバロウズの半自伝的作品として日の目を見ました。

監督:ルカ・グァダニーノのプロフィールと特徴

本作の監督を務めるのはルカ・グァダニーノ(Luca Guadagnino)。彼は『君の名前で僕を呼んで』(2017)や『ボーンズ・アンド・オール』(2022)など、繊細かつ美的感覚に富んだ恋愛や孤独の物語を描くことに定評があります。

※なお、『君の名前で僕を呼んで』についてより詳しく知りたい方は、以下の考察記事もあわせてご覧ください。

『君の名前で僕を呼んで』あらすじ考察|ハエの象徴とその意味

今回は、若き日に出会った原作『Queer』への長年の情熱を込めて、ついに映画化を実現しました。本人も「最も個人的な作品」と語っており、監督の映画作りへのこだわりが随所に表れています。

映画としての位置付けと特色

『クィア/QUEER』は単なる同性愛映画ではなく、“共鳴しない愛”や自己否定、精神的な分離”といった人間存在の深層を描く作品です。ビジュアル、音楽、編集などにも強い個性が現れており、明確に観る人を選ぶ構成になっています。

また、50年代のメキシコシティが舞台でありながら、あえて映画セットで撮影されたことや、現代的な選曲(ニルヴァーナやレディオヘッド)を使っている点にも注目が集まりました。これにより時代錯誤的なズレを意図的に生み出す演出がなされており、観客の感情を敢えて不安定にさせる仕掛けが施されています。

注意点と見るべき視点

『クィア/QUEER』は派手な展開や万人向けの感動を期待して観る映画ではありません。むしろ、内面の葛藤や「孤独」「ズレた愛情」に心当たりのある人が、自分自身の感情と向き合うための作品です。

観る際は、監督の意図や原作の背景、そして主人公ウィリアム・リーの精神状態に思いを巡らせながら鑑賞することで、この作品の深い魅力に触れることができるでしょう。

ダニエル・クレイグ主演の理由と魅力

キャスティング理由:監督との相互希望が決め手

主演にダニエル・クレイグが起用された背景には、監督ルカ・グァダニーノとの相思相愛の意思がありました。

監督は、本作『クィア/QUEER』においてウィリアム・S・バロウズの内面に深く切り込む複雑な人物像を描くにあたり、「繊細かつ重厚な演技ができる俳優」を必要としていました。一方で、クレイグ本人もグァダニーノとの仕事を熱望していたことが明かされています。この両者の意志が一致したことが、キャスティング成立の決定打です。

クレイグの演技力が映える役柄設定

この映画におけるウィリアム・リーという役は、単なる恋愛映画の主人公ではありません。ドラッグ、アルコール、性的孤独といった、バロウズの人生と向き合うような役どころです。

クレイグはこれまでに『愛の悪魔』などでも複雑なゲイの役柄を演じており、今回の作品でもその経験と表現力が見事に発揮されています。特に、孤独と妄執を内に秘めながらも誰かに届いてほしいという切実さを、セリフだけでなく視線や佇まいで表現できる点が大きな魅力です。

ボンド像からの脱却と新たな表現領域

多くの観客にとって、ダニエル・クレイグといえば『007』シリーズのジェームズ・ボンドの印象が強いはずです。

しかし本作では、そのマッチョでクールなイメージを一切排し、加齢、傷、弱さといった人間的な部分を前面に出しています。

この大胆な脱却こそが、彼にとってもキャリアのターニングポイントになり得る挑戦であり、観客にとっては「これまで見たことのないクレイグ」に出会える機会とも言えます。

観客にとっての魅力:感情の不安定さを映し出す力

映画『クィア/QUEER』は、キャラクターの感情の“揺れ”が核となる作品です。

クレイグの演技は、この感情の浮き沈みを観客にじわじわと伝えてくれます。ときに無表情で、ときに激情的に、ときに無防備に。

それが観る者の心に引っかかり、観終わった後にも彼の姿が強く残ります。

このように、ダニエル・クレイグの主演は、役柄との相性・演技力・俳優自身の変化の意志が重なって実現したものです。

彼の魅力が全編を通じて陰影深く現れるこの映画は、「ボンド俳優」の枠に収まらない本質的な役者・クレイグの魅力を再発見できる作品と言えるでしょう。

映画『クィア/QUEER』のあらすじと舞台背景

あらすじ:孤独な中年男が見た“触れられない愛”の行方

映画『クィア/QUEER』の主人公は、アルコールとドラッグに溺れた中年アメリカ人、ウィリアム・リー(ダニエル・クレイグ)。

1950年代のメキシコシティで日々を漂うように過ごす彼は、ある日、海軍を除隊したばかりの青年、ユージーン・アラートン(ドリュー・スターキー)と出会います。

ウィリアムはユージーンに一目で惹かれ、やがてその想いは執着へと変化していきます。青年の気まぐれな態度に翻弄されながらも、彼との精神的なつながりを求めてアマゾン奥地への旅に出るのです。その目的は、幻覚作用のある植物「ヤヘ(アヤワスカ)」を探し出し、彼と心を通わせる“何か”を得ること。

こうして物語は、メキシコシティでの追いかけるような恋の始まりから、アマゾンでの幻想的かつ精神的な探求へと進んでいきます。

舞台背景:1950年代メキシコシティとアマゾンのコントラスト

舞台は、1950年代のメキシコシティと南米エクアドルのアマゾン。

前半の都市部では、アメリカ人の小さなコミュニティの中で生きる疎外感や、抑圧された性の孤独が描かれます。登場人物たちはそれぞれの立場から逃避や欲望を抱えながらも、明確な居場所を持たず、どこか空虚な日常を過ごしているのが印象的です。

一方、後半のアマゾンでは、都会的な空虚さとは対照的に、濃密な自然と幻覚体験を通じた精神世界への旅が描かれます。

ここでウィリアムは、意識と現実の境目が曖昧になる中で、ユージーンとのつながりを追い求めていきます。

ストーリーの章立て構成と演出スタイル

物語は大きく三部構成になっており、章ごとに異なる視覚演出(手書き風グラフィック)が導入されています。

それぞれの章は、

- メキシコシティでの出会いと追走

- ヤヘを探す旅路

- アマゾンでの幻覚体験と精神的到達

という流れで展開されます。これらの演出は一部では“ノイズ”とも捉えられていますが、物語の章分けとリーの内面の変化を示す手法として意図的に用いられています。

このように、『クィア/QUEER』は一人の男が「触れ合えない愛」と向き合いながら、自身のトラウマや執着と格闘する旅を、都市と自然という対照的な背景で描いています。その舞台設定のコントラストが、登場人物たちの感情の揺らぎをより際立たせているのです。

観る前に知っておきたい時代背景

1950年代メキシコという“逃避の地”

『クィア/QUEER』の物語は、1950年代初頭のメキシコシティを主な舞台としています。

この時代のメキシコは、多くのアメリカ人芸術家やアウトサイダーにとって「逃避の地」とされていました。アメリカでは同性愛に対する社会的偏見が根強く残っており、ドラッグや性的指向に関する自由が制限されていたためです。

主人公ウィリアム・リーも、麻薬中毒や同性愛を理由にアメリカを離れ、メキシコに身を寄せた人物として描かれます。つまり、彼にとってメキシコは“自由を求める逃避先”であり、同時に“孤独と絶望の最果て”でもあるのです。

ゲイ・カルチャーと排除の現実

物語の背景には、1950年代のアメリカにおける同性愛者への抑圧も強く影を落としています。

この時代、同性愛は「病」とされ、公に認められることはほとんどありませんでした。リーがメキシコにいても白人社会やゲイコミュニティからも孤立している描写は、当時の“どこにも居場所がない”という同性愛者の苦悩を象徴しています。

映画ではそうした社会的孤立が、リーのアルコール依存や性への執着という形で表出しています。

ビート・ジェネレーションとバロウズの視点

また、この時代はビート・ジェネレーションと呼ばれる文芸運動が始まった頃でもあります。

原作者ウィリアム・S・バロウズは、その中核を担った人物のひとりで、彼の作品は保守的な価値観に対する強烈な批判と、性・薬物・精神世界に対する自由な探求を特徴としています。

この映画を理解するうえで、当時のアメリカ社会の価値観と、それに反発するビート作家たちの思想背景を知っておくと、なぜ主人公が“破滅的”でありながらも“美しく描かれる”のかがより明確になります。

メキシコとアマゾン:現実と幻覚の狭間

後半の舞台であるアマゾンは、メキシコの都市とは対照的に、精神の深淵へと誘う“異界”として描かれます。

幻覚作用のある植物「ヤヘ(アヤワスカ)」を求めてジャングルに足を踏み入れるリーの旅は、単なる移動ではなく、「内面世界への潜行」であり、「時代の制約を超えた精神的自由」への挑戦とも言えるのです。

このように、『クィア/QUEER』の背景にある1950年代は、抑圧と逸脱、逃避と自由が交差する時代です。その社会状況を理解しておくことは、主人公の選択や感情の動きを深く読み解くヒントになります。

視覚と音楽演出に潜む意図と違和感

視覚演出に込められた“手書き感”の意味

『クィア/QUEER』の視覚演出には、ルカ・グァダニーノ監督ならではの意図的な違和感が散りばめられています。

代表的なのが、各章の始まりに挿入される手書き風のチャプター表示です。鉛筆書きのようなフォントは、かつての作品『君の名前で僕を呼んで』でも使われた演出であり、今回は作家ウィリアム・リー(=バロウズ)の筆跡を模したものとも解釈できます。

一方で、この演出に対して「ノイズにしか見えなかった」とする声もあり、視聴者にとっては没入感を妨げる“異物”にもなり得ます。これはおそらく、物語の統一感や視覚的な心地よさよりも、“ズレ”や“未整理感”を前面に出した演出意図と言えるでしょう。

あえて選ばれた“時代錯誤”な楽曲

音楽面でも、観客の感覚に引っかかる違和感が計算されています。

50年代が舞台であるにも関わらず、流れるのはニルヴァーナ「All Apologies」やレディオヘッド「Talk Show Host」などの90年代以降の楽曲。これらの選曲が、当時の情景と完全に一致していないことは明らかです。

ただし、この選曲は批評家の間でも「時代錯誤こそが“リーの心のズレ”を象徴している」と評価されており、監督の意図的なチョイスと考えられています。

例えば、『Independent』紙では「彼は間違った時代、間違った場所にいるのだ」と言及されており、これがまさに“場違い”な音楽による精神的違和感の演出を裏付けています。

“美しすぎる汚さ”が生む緊張感

また、美術セットや色彩設計にも特筆すべき点があります。

映画『クィア/QUEER』は1950年代のメキシコシティを描いていますが、実際のロケ地ではなく映画セットで再現されています。そのため、街並みや室内は非常に“整っていて清潔感のある汚さ”で描かれており、観客によっては「リアルさに欠ける」と感じるかもしれません。

しかしこの点も、ウィリアム・リーの精神世界の不安定さ、そして彼の内面にある理想と現実の落差を象徴していると考えられます。

荒んだ生活なのにどこか整っている世界観――それが、登場人物たちの「どうしようもなさ」をより強調しているのです。

演出の違和感が映し出す“共鳴しない愛”

このように、映像と音楽の“違和感”や“ズレ”は、物語の根幹である「共鳴しない愛(unsynchronized love)」という概念に通じています。

愛し合っているのに噛み合わない。視覚的にも音楽的にもどこかズレている。こうした全体の演出が、物語と感情の“非同期性”を感覚的に伝える装置になっているのです。

視覚や音楽の演出は、ただの装飾ではありません。『クィア/QUEER』という作品に漂う「不協和音」のような世界観を視聴者に体験させ、作品全体の孤独と切実さをじわじわと沁み込ませる仕掛けとなっています。

映画『クィア/QUEER』ネタバレ考察|ムカデ・蛇・結末と深層テーマの解剖

チェックリスト

-

『クィア/QUEER』の結末は、幻覚と現実が交錯し「共鳴しない愛」を象徴的に描いている

-

幻覚や足の交差など視覚表現を通じて、届かない愛や孤独を強調している

-

アヤワスカによる幻覚体験は、主人公リーの抑圧された欲望と心の真実を視覚化する装置として機能

-

ムカデや蛇は、記憶・欲望・罪悪感などリーの深層心理を象徴する存在として描かれる

-

「自分はクィアではない」というセリフに、自己否定と内面化された同性愛嫌悪が表れている

-

原作の私的な記録を、映像表現により再構築し、普遍的な孤独や愛の不均衡に昇華している

映画『クィア/QUEER』の結末を徹底ネタバレ解説

幻覚と現実が交錯するアマゾンのラスト

『クィア/QUEER』の結末では、主人公ウィリアム・リーと青年アラートンがアマゾンの奥地で幻覚作用を持つ植物「ヤヘ(アヤワスカ)」を探し求める旅を終盤の舞台とします。ここで物語は、単なる恋愛のすれ違いではなく、精神的な自己救済の探求へと転じます。

ヤヘの儀式で幻覚状態に陥ったウィリアムは、アラートンと交わるようなビジョンを見ます。肉体が溶け合い、心が触れ合うかのような一体化のイメージが描かれますが、それは彼の内面世界における願望の具現化に過ぎません。現実には、アラートンとの距離は最後まで埋まることはなく、儀式が終わると二人の関係は再び“すれ違い”の状態に戻ります。

精神的な断絶を象徴する“足の交差”

終盤、象徴的に描かれるのがベッドで交差する、あるいは交差し損なう足のカットです。この描写は、映画のポスターにも使われており、物理的に近くにいても決して完全には交わらない二人の関係性を表しています。

足という最も無防備な身体のパーツが接触寸前で止まることで、リーの「触れたいけど触れられない」という愛の限界が暗示されます。観客にとって最も胸を締め付けられるカットの一つと言えるでしょう。

“異界”への転落と希望なき救済

映画のラストでは、ウィリアムが高い場所から落下し、どこか異界のような空間にたどり着く演出が挿入されます。この場面は明確な説明がないまま終わりますが、彼の精神が現実から乖離し、妄想・幻覚の中へと完全に沈んでいったことを示唆しています。

これは単なる薬物トリップの終着点ではなく、ウィリアムの人生における愛と自己との決定的な断絶を象徴する映像です。彼は最後まで「誰かと心を通わせる」という希望を持ち続けながら、それが叶わないまま孤独の深淵に落ちていきます。

愛されたいのに届かない、永遠のすれ違い

最終的に、ウィリアムとアラートンは“関係”を築いたとは言えません。アラートンは最後まで気まぐれで、ウィリアムに対して恋愛感情を持っていたのかも曖昧なままです。二人は「愛し合っているようで、同じ方向を見ていない」状態にとどまります。

俳優ダニエル・クレイグ自身もこの構造を「unsynchronized love(共鳴しない愛)」と表現しています。愛が一方通行ではなく、すれ違い続ける痛みこそが、この作品の核心にあるのです。

『クィア/QUEER』の結末は、明快なハッピーエンドでもバッドエンドでもありません。触れたいけれど触れられない、愛したいのに通じない。そんな切実な感情を、幻想と現実が混ざり合う映像美の中で観客に突きつけるラストとなっています。観る人によっては希望にも絶望にも感じられる、非常に個人的な体験を誘発する結末と言えるでしょう。

「共鳴しない愛」とリーの孤独

「共鳴しない愛」が意味するものとは

『クィア/QUEER』における最大のテーマのひとつが、「unsynchronized love(共鳴しない愛)」です。この概念は、主演のダニエル・クレイグがインタビューの中で明確に語っており、物語全体を読み解く鍵となります。

これは、単に「片思い」や「報われない愛」とは異なり、双方に感情が存在しているにもかかわらず、その波長が噛み合わない状態を指します。

ウィリアム・リーはなぜ孤独なのか?

主人公ウィリアム・リーは、青年アラートンに強く惹かれながらも、その想いは一方的に空回りし続けます。アラートンも完全に拒絶しているわけではありませんが、彼の愛し方はリーとはまったく異なる性質を持っています。

このように、互いに“愛”という言葉で表現できる感情を抱いていても、その形や求め方が異なることで、心が通い合わないという事実が、リーの深い孤独を生んでいるのです。

ジャングルでの交わりと離別の象徴性

映画後半のアマゾン編では、ヤヘ(アヤワスカ)による幻覚の中で、リーとアラートンが一体化するかのような描写があります。これは、リーの「共鳴したい」という願望が視覚化された瞬間です。

しかし、儀式が終わればその繋がりも消えてしまいます。幻覚という非現実の中でしか愛が実現しないという演出が、リーの孤独と哀しみをより鮮明にしています。

「共鳴できない」という悲劇

おそらく最も残酷なのは、リーが「愛しているのに届かない」状況を自覚している点です。彼はそれでもなおアラートンに向かって手を伸ばし続けます。

この姿は、観る者にとって「愛とは何か」「通じ合うとはどういうことか」を問う鋭い鏡となります。

観客に突きつけられる問い

「共鳴しない愛」は、LGBTQの文脈だけでなく、すべての人間関係に通じる普遍的なテーマです。

あなたが誰かと深くつながりたいと願ったとき、その感情が必ずしも相手に同じ熱量で返るとは限りません。

『クィア/QUEER』はその事実を突きつけながら、なおも「それでも人は愛を求める」という人間の本質を描き出しているのです。リーの孤独は、誰の心にもひっそりと潜んでいる感情を代弁しています。

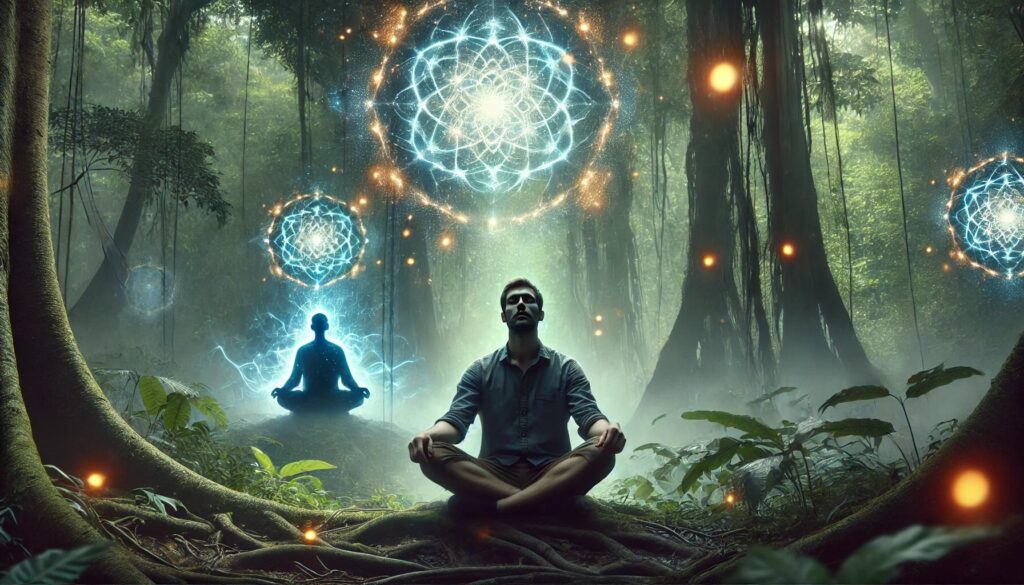

アヤワスカが開く内面世界と幻覚の意味

アヤワスカとは何か?映画に登場する理由

映画『クィア/QUEER』の第二章では、ウィリアム・リーとアラートンが「ヤヘ(Yagé)」と呼ばれる幻覚作用のある薬草を求めてアマゾンの奥地へ旅をします。この「ヤヘ」は、現在でいうところのアヤワスカ(Ayahuasca)に該当するもので、シャーマン的な儀式に使われる精神拡張作用のある植物です。

本作では、このヤヘの摂取を通じて、登場人物の抑圧された感情や無意識下の欲望がビジュアル化されます。つまり、アヤワスカはただの薬物ではなく、リーの心の奥にある真実を浮き彫りにする装置として機能しているのです。

幻覚描写が示す「言葉を超えた接触」

幻覚シーンでは、リーとアラートンの裸体が重なり合い、現実では決して実現し得なかった“完全な一体化”が描かれます。これは彼の切望の視覚化であり、同時に幻でしか叶わないという残酷なメッセージも孕んでいます。

このシーンでは、言語を介さない非言語的な“共鳴”が映し出されます。互いの思念が溶け合い、肉体を超えて通じ合うその瞬間は、まさに「共鳴しない愛」の逆説的実現とも言えます。

精神世界としてのアマゾン

舞台となるアマゾンのジャングル自体も、リーの精神世界の象徴として機能しています。都市の喧騒や社会的な枠組みを離れ、無秩序で原始的な自然の中に入ることで、リーの内面がむき出しになっていくのです。

また、映画の終盤でリーが“落下”するような描写があり、これが現実から精神世界への転落/帰還を表していると解釈することもできます。

アヤワスカとバロウズの実体験

原作者ウィリアム・S・バロウズ自身が、アヤワスカを求めてアマゾンを旅した実体験をもとに小説を書いており、映画のこの章もその旅を忠実にトレースしています。

展示会に残されたバロウズの写真や記録からもわかるように、この薬草との出会いが彼の創作と精神性に与えた影響は計り知れません。

幻覚は逃避か、癒しなのか

最後に問われるのは、アヤワスカによる幻覚が癒しなのか、それとも一時的な逃避に過ぎないのかという点です。リーは一瞬だけ愛に触れたように感じながらも、目覚めれば何も変わっていない現実が待ち受けています。

このように、『クィア』の中で描かれる幻覚シーンは、ただの視覚的演出ではなく、主人公の内面と欲望、そして孤独に迫る象徴的な体験として、極めて重要な意味を持っているのです。

ムカデと蛇の演出意図

生物の登場は視覚的ノイズであり心理描写の鍵

映画『クィア/QUEER』においてムカデや蛇が登場する場面は、単なるショッキングな演出ではなく、ウィリアム・リーの内面世界を映し出す象徴的な装置として位置づけられています。ルカ・グァダニーノ監督の演出では、静かで官能的な映像美の中に「ざらつき」や「違和感」を挿し込むために、これらの虫や動物が頻出します。これは『君の名前で僕を呼んで』でのハエの演出と通底しており、自然物によって感情や時間、精神状態を可視化する手法が一貫しています。

なお、『君の名前で僕を呼んで』における演出意図やテーマについては、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

▶ 『君の名前で僕を呼んで』あらすじ考察|ハエの意味と嘔吐はなぜ必要か - 物語の知恵袋

ムカデの多脚性が示す記憶と欲望の侵食

ムカデはその這い回る様子や無数の足が視覚的に強烈な印象を残します。映画内では、この動きがリーの中で押し込められた記憶や欲望がじわじわと意識を侵食していく様子と重ねられています。とくにアラートンに対する執着や、性的な感情が自己制御を超えていく過程を視覚的に体現しており、精神の断片化や感情の暴走を象徴する存在と見ることができます。

さらに、ムカデは視覚的ノイズとして観客に不快感を与えることで、リー自身の内面のざわつきを疑似体験させる効果も持ちます。つまり、これはグァダニーノ作品に共通する、登場人物の内面を観客の身体感覚に訴える演出の一環といえるでしょう。

蛇のモチーフが呼び起こす性と罪の葛藤

蛇は多くの神話や宗教において、誘惑、性、そして罪の象徴として描かれてきました。『クィア/QUEER』でも、リーが欲望と罪悪感のはざまで揺れる瞬間に蛇が登場します。その意味は明白で、リーが自らの同性愛的欲求に対して抱く背徳感や自己否定の象徴です。特に、「自分はクィアではない」と繰り返し主張するリーの言葉と蛇の登場は密接にリンクしています。

このように、蛇は彼の抑圧された性の側面と、そこから逃れようとする心理的防衛反応を体現しているのです。観客はその蛇を見ることで、リーが感じている「欲望=罪」という内的ジレンマを追体験させられます。

アヤワスカとの関連性と幻覚描写の境界

劇中ではリーがアヤワスカ(Yagé)と呼ばれる幻覚性のある薬草を求めてアマゾン奥地へ旅をする展開があります。その中で登場するムカデや蛇が現実のものか幻覚かは、明確に描写されていません。しかし、薬物の作用と相まって出現するこれらの生物は、リーの精神の揺らぎや分裂を視覚化する装置であり、彼の精神が自己解体へと進むプロセスを示しています。

このあいまいさが、作品全体の持つ「現実と幻想の境界の消失」というテーマにもつながっており、観客に「何が本物で、何が内面の反映なのか」という問いを突き付けます。

不快な象徴の先にあるもの

これらの生物描写は、ただ不気味で目をそらしたくなるものではありません。むしろ、リーの痛みや孤独、そして愛が通じないという現実を受け入れられない心情を、最も直感的に、そして象徴的に伝える役割を果たしています。

また、観客の生理的嫌悪感を利用して、リーの葛藤に共鳴させようとする点で、非常に戦略的かつ詩的な演出でもあります。このように、『クィア』におけるムカデや蛇の存在は、ルカ・グァダニーノ監督が仕掛けた心の痛みと向き合うための比喩的装置であるといえるでしょう。

総括:ムカデと蛇は物語理解の鍵

結局のところ、『クィア』におけるムカデと蛇の演出は、単なる視覚的なインパクトや不快感を超えて、ウィリアム・リーという人物の深層心理に切り込む重要な要素です。トラウマ、抑圧、自己否定、欲望、そして共鳴しない愛——それら全てが、這い回るムカデや忍び寄る蛇の姿に凝縮されているのです。観る側もまた、これらの象徴と向き合うことで、リーの孤独と痛みをより深く理解することができるでしょう。

「自分はクィアじゃない」に込められた自己否定

そのセリフが語る深層心理とは

映画『クィア/QUEER』の主人公ウィリアム・リーが繰り返し口にする「自分はクィアじゃない」という言葉には、単なる自己主張を超えた複雑な内面の葛藤が表れています。これは、社会からの偏見に対する防衛ではなく、自らの性的指向に対する内面化されたクィアフォビア(同性愛嫌悪)を反映しているセリフです。

この発言は、自分が本当に誰を愛しているのかという根本的な問いに対し、リーが答えを受け入れられずにいる証でもあります。彼が同性愛者としての自己を認めることを恐れ、否認し続けている様子がそこに浮かび上がります。

バロウズ自身の投影としてのリー

リーというキャラクターは、原作小説『Queer』を書いたウィリアム・S・バロウズの明確な分身であり、彼の実体験や精神的苦悩が色濃く投影されています。1950年代という時代は、同性愛が法的にも社会的にも厳しく否定されていた背景がありました。その中で自らの欲望と向き合うことは、ほぼ不可能に近い精神的困難を伴っていたのです。

だからこそ「自分はクィアじゃない」と繰り返すことは、社会的な自衛本能であると同時に、自己との対話の拒否でもあります。この発言には、自分を守りつつも破壊していくという二重の構造が存在しているのです。

愛が届かない現実への言い訳

またこのセリフは、彼が愛するアラートンに対して向き合いきれない、もしくは自分の気持ちが受け入れられないという現実から逃げるための方便でもあります。すれ違いの愛=unsynchronized love をテーマにした本作では、愛していても同じ方向を向けない二人の関係性が描かれます。

そのすれ違いの中で、リーは自分の気持ちをうまく伝えることができず、同時にその欲望を「否定すべきもの」として扱ってしまう。つまり、「クィアじゃない」という言葉は、愛されなかった理由を自分の外側に置くための言い訳としても機能しているのです。

セリフに込められた痛みと孤独

このような否定の言葉は、ただの自己欺瞞ではありません。リーが抱えているのは、愛したいのに愛せない、受け入れたいのに受け入れられないという激しい葛藤です。その痛みは、性的指向を超えて人間としての「共感されない孤独」として映ります。

そして、この発言と前後して登場するムカデや蛇といった象徴的なビジュアルは、自己否定によって表面化する恐怖や不快感の具現化とも言えるでしょう。これらの演出は、リーの「言葉にならない心の叫び」を視覚化しているとも解釈できます。

自己肯定への道が閉ざされたままの物語

『クィア/QUEER』の物語は、リーが自己を受け入れることができず、心の中で閉じ込めていた感情を言葉にすることもできないまま終わります。この「自分はクィアではない」という言葉が、最後まで否定の形でしか語られないことに、リーという人間の限界と、作品全体の切なさが凝縮されているのです。

観る者にとっても、この言葉は単なるキャラクターのセリフを超え、自分自身が本当に受け入れられていない感情や欲望があるのではないかという内省へとつながる問いを投げかけてくる強烈なフレーズです。

足の交差とポスターの隠喩を読む

無言の身体表現が物語る“触れられなかった愛”

『クィア/QUEER』のポスターや印象的なラストシーンにおける「足の交差」の描写は、直接的なセリフやアクション以上に、登場人物同士の関係性や感情のすれ違いを雄弁に物語っている重要な視覚的モチーフです。とくに、ベッドの上で片方の足が交差していないというさりげない構図には、「交わらなかった想い」や「近くて遠い距離感」が象徴されています。

この身体表現は、主人公ウィリアム・リーが渇望しながらも最後まで手に入れられなかった愛や、一方通行の感情の虚しさを視覚的に浮かび上がらせているのです。

「すれ違う愛」を足元で表現する演出の妙

本作の主題のひとつである「共鳴しない愛(unsynchronized love)」は、音や会話ではなく、微細な身体の配置や触れなさによって表現されることが多いのが特徴です。足が交差する/しないという行為は、実際の物理的な接触の有無以上に、心がどこまで交わったか/交わらなかったかを示す視覚的比喩として成立しています。

映画の終盤、アヤワスカの幻覚体験の中でリーとアラートンが全裸で交わる幻想的なシーンが描かれますが、そこでも“足”の動きが焦点になります。これは欲望と愛の融合を一瞬だけ叶えた夢のような場面であり、現実との乖離を浮き彫りにする演出です。

ポスターに込められたメッセージ

この「足の交差」は映画の公式ポスターにも用いられており、単なる印象的な構図ではなく、物語の本質を視覚的に凝縮したメタファーと捉えることができます。交差していない足、あるいはどちらか一方だけが伸びている構図は、相互性のない愛や片思いの儚さを象徴しています。

視覚情報としての足元の演出は、直接的な表現を避けながらも観る者の感情に訴えかける力を持っています。言葉では語られないけれど、見た人の心に残るビジュアルとして、深い余韻を与えるのです。

ルカ・グァダニーノの美学と抑制の演出

ルカ・グァダニーノ監督は、感情の爆発よりも「抑制された表現」によって心の機微を浮かび上がらせる演出に長けています。『君の名前で僕を呼んで』では目線の交錯や指先のふれあいなどが重要な意味を持ちましたが、『クィア/QUEER』ではさらにその美学が静かな視覚的言語として深化しています。

足という一見日常的な身体部位にこそ、「交わらなかった関係」「語られなかった言葉」が宿されており、これはまさにグァダニーノらしいミニマリズムの表現手法といえるでしょう。

「見えない愛」に気づかせる視覚的キーワード

このように、『クィア』における足の交差は、単なる構図ではなく、リーの孤独と執着、そして愛されたいという切望が通じなかったという結果を凝縮した象徴です。観る者にとっても、この無言のメッセージは、言葉以上に鋭く心を刺してくるものがあります。

視覚的な細部に宿る物語のヒントを読み取ることで、本作の主題である「共鳴しない愛」に対する理解はより深まり、ラストカットの意味が心に残る“痛み”として鮮明に焼きつくでしょう。

原作小説と映画の違いから見えるテーマの再構築

文学から映像へ──語られなかったものを“見せる”試み

映画『クィア/QUEER』は、ウィリアム・S・バロウズの自伝的小説『Queer』を原作としながらも、単なる映像化にとどまらず、原作で描き切れなかった感情や精神性を、視覚・音響・構成を通じて補完し、再構築した作品です。小説が持つ内省的で私的なトーンを活かしつつ、現代的な問いかけと普遍的な共感へと昇華されています。

三章構成が描き出す“精神の旅”

原作は断片的で、リーの感情や欲望が直接的な言葉で綴られているのに対し、映画は以下のような三章構成(メキシコシティ編/幻覚の旅/アマゾン編)を導入し、主人公の心の変遷を明示的に描いています。

- 第1章:出会いと追憶

- 第2章:幻覚と彷徨

- 第3章:融合と崩壊

この章立ては手描き風のチャプター画面で明確に示されており、物語を内面の地層のように分ける構成となっています。これは原作には存在しない、視覚的リズムと心理的段階を示す装置です。

映画が加えた“罪”と“過去”の暗示

バロウズの原作は、自身が書いた処女作『Junky』と地続きにありながら、発表が見送られた私的な記録でもあります。そこでは語られなかったバロウズの実際の“過去の事件”(妻を誤って銃で撃ち死亡させた事故)について、映画は映像によって暗示的に挿入しています。

たとえば、ショットグラスを頭の上に乗せて拳銃で撃つパーティの場面や、繰り返される銃器のビジュアルは、言葉にならなかった罪の記憶=トラウマを象徴しており、リーというキャラクターにさらに奥行きを持たせています。

幻覚描写が映像で拡張された“内面世界”

原作にもアマゾンでのヤヘイ探求(アヤワスカ体験)の旅は登場しますが、映画ではそれが視覚的に大きく膨らまされ、幻覚シーンを通じた精神世界の可視化が試みられています。蛇やムカデの登場、ユージーンとの融合的な描写などは、抑圧された欲望や自己の断片化を象徴しており、映画ならではの表現手法でリーの内面を描くことに成功しています。

“クィア”の再定義と自己否定の声

「自分はクィアではない」と繰り返すリーのセリフは、原作には存在しない映画独自のセリフです。このセリフは1950年代の蔑称的な意味合いを含む“Queer”という言葉に対する、内面化された自己嫌悪や否定の表出でもあり、バロウズの複雑な性の認識と社会的立場を表すものです。

映画ではこの台詞を通して、“クィアであること”を否定する姿勢そのものが物語の中心に置かれ、原作の“性愛の衝動”から“存在の不安と孤独”へとテーマの焦点がずらされています。

“共鳴しない愛”という普遍的テーマへの昇華

特に映画で新たに強調されたのが、“unsynchronized love(共鳴しない愛)”というテーマです。主演のダニエル・クレイグがインタビューでも語っているように、「愛し合っていても周波数が合わない二人」を描くことで、すれ違いの哀しさと人間関係の根源的な不均衡を際立たせています。

原作の性愛的衝動に基づく物語を、映画ではより広く、「届かない想い」「拒絶される自己」への普遍的な痛みとして再解釈しているのです。

音楽・ビジュアルが与える“時代のズレ”と孤独の輪郭

映画『クィア』では、時代錯誤的な音楽(ニルヴァーナ、レディオヘッドなど)が挿入されています。これは、1950年代のメキシコシティという舞台とマッチしていないようでいて、主人公リーの“場違いさ”や“共鳴しない世界に生きる孤独”を象徴する演出になっています。

音楽と視覚の組み合わせによって、観客に“感情のズレ”を体感させるこの手法は、原作には存在しないが、映画ならではの意図的なアプローチと言えるでしょう。

再構築された『クィア』が問いかけるもの

総合的に見ると、映画『クィア/QUEER』は原作の精神を尊重しつつも、その語り口や内面描写、そして未解決の痛みを映像という形で再構築しています。章立て・幻覚・音楽・セリフといったさまざまな手法を通して、観客に「リーの心に触れる体験」を提供しようとしているのです。

原作が持つ一人の作家の“私的な叫び”は、映画では孤独と欲望、愛と否認という普遍的な物語へと昇華され、まさに“映像表現による文学の拡張”として成立していると言えるでしょう。

クィアのネタバレ考察まとめ|映像と心理が交錯する15の注目点

- 原作はウィリアム・S・バロウズの半自伝的小説『Queer』

- 映画はルカ・グァダニーノ監督による最も個人的な作品とされている

- 主人公リーは孤独・依存・欲望に満ちた複雑な人物として描かれる

- 舞台は1950年代のメキシコとアマゾンで、都市と自然の対比が鮮明

- 章ごとの手書き風チャプター表示が精神の変遷を示す演出として機能

- ダニエル・クレイグはジェームズ・ボンド像から脱却した新境地を見せる

- ヤヘ(アヤワスカ)による幻覚体験が内面世界のビジュアル化として重要

- ムカデや蛇はトラウマや抑圧された欲望を象徴する視覚的メタファー

- 「自分はクィアじゃない」というセリフは内面化された同性愛嫌悪を表す

- 足の交差しない描写が“すれ違いの愛”の本質を視覚的に表現している

- ニルヴァーナやレディオヘッドなど時代錯誤な選曲が孤独とズレを演出

- 原作では語られなかった妻誤射事件を映画は暗示的に描写している

- 幻覚の中での一体化はリーの叶わぬ愛への願望と現実の断絶を対比

- グァダニーノ監督は違和感や視覚的ノイズで内面のざわめきを表現

- 「共鳴しない愛」が全編を貫く核心テーマとして強調されている