『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』は、観客に強烈な問いを投げかける“戦争映画”でありながら、あらすじすら説明的に語られないことで「意味不明」と評されることも少なくない。なぜアメリカが内戦に至ったのか、誰が敵で誰が味方なのか、そうした基本情報がセリフでは明かされず、すべてが断片的な映像と行動から読み取らねばならない構造になっている。本記事では、主演キルスティン・ダンスト演じるジャーナリストのリー・ミラーを軸に、ネタバレを含みつつ、その“わかりにくさ”の意味を徹底解説する。特に赤サングラスをかけた謎の男や、白黒写真で締めくくられるラストシーンが持つ象徴的な意味についても掘り下げ、ガーランド監督の真意に迫っていくのでぜひ最後までご覧ください!

なお、本作の主人公のモデルとされる戦場カメラマン、リー・ミラー本人の壮絶な半生については、彼女の実話をもとに描かれた映画『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』で詳しく描かれています。その人生や報道者としての視点を深く知ることで、『シビル・ウォー』の理解もさらに深まるはずです。詳しくは以下の解説記事をご覧ください:

『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』ネタバレ解説

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』はなぜ意味不明と言われるのか解説

チェックリスト

-

『シビル・ウォー』はA24制作の近未来ディストピア戦争映画で、監督はアレックス・ガーランド

-

政治的分断と暴政によって勃発した内戦を描き、具体的な背景説明を意図的に省略している

-

善悪を明示せず、観客が倫理や立場を自ら考えるよう仕向ける構成

-

ジャーナリストの視点に限定された物語構造が、報道の限界と責任を浮き彫りにする

-

撮影=暴力への抵抗という構図で、「撃つ(Shoot)」の二重の意味が物語を貫いている

-

「意味不明さ」自体が、現代社会への批判と観客への思考の促しとして設計されている

映画『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』とは?|基本情報と制作背景

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | シビル・ウォー/アメリカ最後の日 |

| 原題 | Civil War |

| 公開年 | 2024年 |

| 制作国 | アメリカ |

| 上映時間 | 109分 |

| ジャンル | 戦争/ディストピア/社会派スリラー |

| 監督 | アレックス・ガーランド |

| 主演 | キルスティン・ダンスト、ケイリー・スピーニー、ワグネル・モウラ、ジェシー・プレモンス |

独立系スタジオA24の過去最大規模作品

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』は、アメリカの映画スタジオA24が手がけた史上最大の製作費をかけた戦争映画です。A24といえば、これまで『ミッドサマー』や『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』など、独創性と芸術性の高い作品を多く送り出してきたスタジオです。そのA24が「戦争映画」に本気で挑んだのが、この『シビル・ウォー』なのです。

近未来アメリカを舞台にした内戦サバイバル

物語の舞台は、連邦政府から19の州が離脱した架空の近未来アメリカ。テキサス州とカリフォルニア州が同盟を結び、ファシズム的な大統領が率いる政府軍と内戦を繰り広げる中、4人の報道ジャーナリストが大統領にインタビューするため、危険な戦地を縦断するというロードムービー形式のストーリーです。

監督は『エクス・マキナ』のアレックス・ガーランド

本作の脚本・監督を務めたのは、アレックス・ガーランド。彼はこれまで『エクス・マキナ』『アナイアレイション』『MEN 同じ顔の男たち』など、SFスリラーを中心に独自の作家性を発揮してきた監督です。本作でも彼らしい、日常の中に潜む暴力性や倫理の揺らぎを巧みに描いており、一見リアルな戦争映画に見せながら、その実「寓話的な深さ」を持つ作品となっています。

豪華キャストが物語を支える

主演は『スパイダーマン』シリーズなどで知られるキルスティン・ダンスト。共演に『ナルコス』のワグネル・モウラ、『エイリアン:ロムルス』のケイリー・スピーニー、そして『憐れみの3章』のジェシー・プレモンスなど、演技派キャストが揃っています。また、本作では彼らが演じるジャーナリストたちが、「見る/記録する」ことの意義と限界に直面していく姿が強調されています。

監督引退を表明した“最後の監督作”

なお、アレックス・ガーランド監督は本作をもって映画監督としての活動を一旦終了し、今後は脚本業に専念する意向を表明しています。その意味でも本作は、彼のキャリアの中で非常に重要な一本と言えるでしょう。

このように『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』は、単なる戦争映画ではなく、現実の政治・社会に通じる鋭いメッセージを孕んだ作品です。その重層的な物語と演出は、一度観ただけでは理解しきれないかもしれません。しかし、まさにその「わからなさ」が、この映画の問いかけの本質でもあるのです。

あらすじをやさしく解説|なぜアメリカで内戦が起きたのか?

アメリカが“戦場”となった近未来を描く

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』は、近未来のアメリカで内戦が勃発した世界を舞台にしたディストピア映画です。国家としての統一は失われ、連邦政府とそこから離脱した19州が武力衝突に至る状況が描かれます。内戦の構図は、政府軍 vs テキサス・カリフォルニアを中心とした“西部軍”の連合勢力。この戦争は単なる政治闘争ではなく、暴政に対する行動として発展していきます。

トランプ風“大統領”の暴政が引き金に

内戦の引き金となったのは、明確にファシスト的な行動を取り続ける大統領の存在です。彼は憲法を改変して三選を果たし、FBIの解体や報道機関の排除などを断行しました。市民の声を封じ、司法も政治もねじ伏せていく姿は、現実のアメリカのある“前大統領”を思わせるものです。これに反発した州が立ち上がり、「悪政には銃を向ける自由がある」として全面的な内戦が始まります。

対立するはずの州が共闘する異例の構図

興味深いのは、通常なら政治的に相反するはずのテキサス(保守)とカリフォルニア(リベラル)が手を組んでいることです。この設定は、「右か左か」ではなく、「暴政に対抗するか否か」という軸での連携であり、視聴者にも“レッテルを超えて考えること”を求めてきます。

信頼の崩壊と市民社会の崩れた現実

戦争の影響は軍事面だけにとどまりません。市民同士の信頼関係も完全に崩壊しています。劇中では、以前の知り合いである高校の同級生同士が暴力に及ぶシーンもあり、「日常」がいかに脆く、分断の土台が社会に深く根を下ろしていたかが露呈します。この描写が、戦争を“遠い世界の話”ではなく“足元の現実”として観客に突きつけてきます。

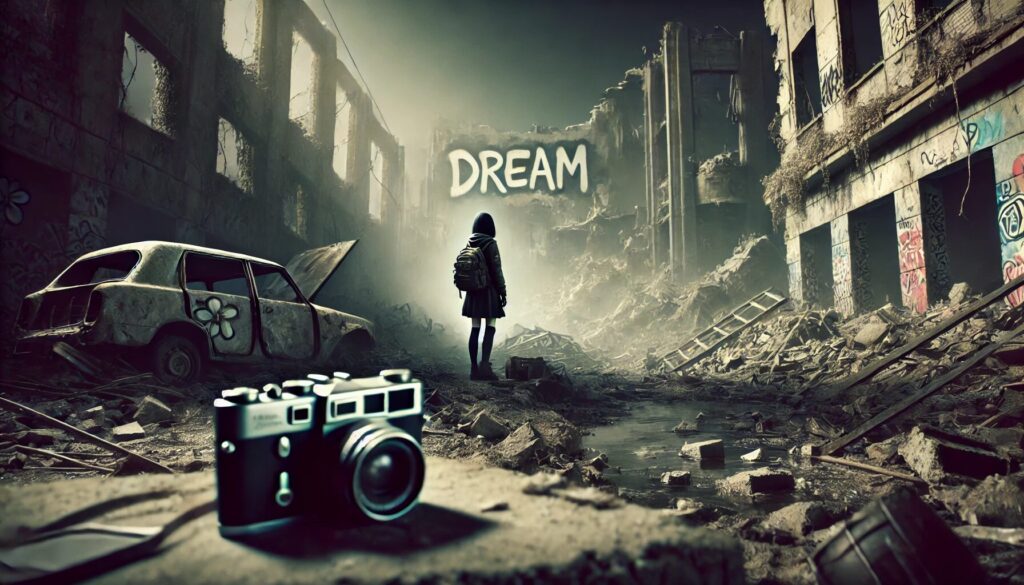

戦場を進むジャーナリストたちの目線

物語の主軸は、ニューヨークからワシントンD.C.を目指して横断する4人のジャーナリストたちの旅です。目的は、現職大統領へのインタビューを成し遂げること。彼らは戦場の真っただ中を命がけで進み、各地で目撃する悲惨な光景を記録し続けます。この旅は、記録と報道の倫理を問う“現代の黙示録”でもあります。

内戦の背景にある「意味不明さ」の本質

本作では、なぜこのような戦争が起きたのかを明確に「説明」していません。むしろ、あえて曖昧にすることで、観客自身が現実社会との接点を探すよう仕向けているのです。そのため、「意味不明」と感じたとしても、それは物語が意図的に仕掛けている問いかけの一部にほかなりません。

現実と地続きのディストピアとしての警告

このような設定は、単なるフィクションにとどまらず、「民主主義の歯止めが外れたとき、どの社会にも起こり得る」と私たちに警鐘を鳴らしています。「アメリカだからこうなった」のではなく、あらゆる社会が内在する分断と暴力性を見つめ直すための物語だといえるでしょう。

この映画は、「なぜ内戦が起きたのか?」という単純な問いに対して明確な答えを与えないことで、むしろ私たち自身がその答えを探さなければならない構造になっています。だからこそ、「意味不明」と感じる部分があるのは当然とも言えます。そして、それこそがこの作品の最大の意義なのです。

なぜ『シビル・ウォー』は「意味不明」と感じるのか?

戦争映画らしくない“説明しない”物語構造

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』が「意味不明」と言われる最大の理由は、あえて観客に説明しない構成にあります。登場人物たちは、世界の現状や背景を視聴者に語ることはほとんどなく、物語は“見たままを記録する”という報道カメラマンの視点で進行します。そのため、戦争の全体像や真の原因が断片的にしか提示されず、観客はパズルのように状況を読み解いていく必要があります。

これは、監督アレックス・ガーランドがジャーナリズムの役割──「記録すること」だけが許された報道者の視点──を通じて、現代の分断社会に対して問いを投げかけようとしたからです。

善悪の単純な構図を意図的に排除

多くの戦争映画では、「正義の側」と「悪の側」がはっきり描かれ、観客が感情移入しやすい構成になっています。しかし本作では、政府軍も西部軍も、暴力や非道な行動を行う描写があり、一方的な正義の立場にはありません。

誰が敵で、誰が味方なのかさえ曖昧なまま物語は進みます。この“倫理的な足場のなさ”が、観客の混乱を招き、「何を信じて見ればいいのか分からない」という“意味不明”な印象につながっていきます。

世界観を“ぼかす”ことで、今の現実と地続きに

物語内では、テキサスとカリフォルニアという、通常なら対立関係にある州が共闘しています。しかしその政治的背景や連合に至るまでのプロセスは語られません。なぜ彼らが同じ陣営にいるのか、どのような思想で戦っているのかすら不明確なままです。

これは、あえて詳細な設定を“ぼかす”ことで、観客が物語を「特定のフィクション」として消費せず、現実の社会問題──たとえば分断や暴力──に重ねて考える余地を残すための演出です。

感情の変化もセリフでなく行動で示す

主人公リーやジェシーといった報道カメラマンたちは、劇中で心理的にも大きな変化を見せますが、その感情は説明的なセリフやモノローグではなく、写真を撮る姿勢や行動、沈黙で示されます。

特に、戦争に翻弄されながらも撮影を続けるジェシーの姿は、「成長」と見るか「狂気」と見るかの解釈すら観客に委ねられています。このように、感情表現すら説明されない構造が、理解の難しさを生み出しているのです。

“わからなさ”そのものが観客への問いかけ

最も重要なのは、この映画において「意味不明」と感じる感覚自体が、映画のメッセージそのものになっているという点です。なぜ戦争が起きたのか、なぜ分断が進んだのか、なぜ暴力が拡大したのか──それらは劇中では説明されず、観客が自分で考えるべき問いとして残されます。

この“語らなさ”によって、観る人は映画の外にある現実社会を見つめ直すことになります。混乱や違和感を覚えたならば、それこそが映画の狙いであり、アレックス・ガーランド監督の仕掛けた「考察せよ」という静かな挑発なのです。

『シビル・ウォー』は、情報を小出しにし、明快な説明を避けることで、観客に能動的な思考と解釈を促す映画です。その“意味不明さ”こそが、現代の戦争、社会の分断、報道の意義といったテーマを浮かび上がらせる装置になっているのです。観客の理解力ではなく、問いに向き合う姿勢こそが試される──そんな挑戦的な作品と言えるでしょう。

『シビル・ウォー』の世界観がわかりにくい理由とその意図

あえて語られない“背景設定”と説明の省略

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』では、世界観に関する詳細な説明がほとんどありません。たとえば、なぜ19の州が連邦政府から離脱したのか、保守的なテキサスとリベラルなカリフォルニアがどのような経緯で同盟を結んだのか、劇中では一切語られません。この「説明のなさ」は物語上の欠陥ではなく、意図された演出です。アレックス・ガーランド監督は、特定の立場に誘導するのではなく、観客自身に「なぜ分断がここまで進んだのか?」を考えさせる設計を採っています。

その結果、観客は情報の断片だけを手がかりに世界の構造を組み立てなければならず、映画に「正解」や「答え」を求めるタイプの視聴者にとっては、非常に不親切に映るかもしれません。しかし、それこそが現代社会の混沌や情報過多の中で、個人が何を信じるのかを問うための意図的な仕掛けなのです。

ジャーナリストの視点に“限定”された情報構造

本作では、物語全体が4人のジャーナリストの目線を通して描かれます。彼らは戦場を横断し、目の前で起きる出来事をただ「記録」していくだけであり、戦争の原因や政治的な全体像には関与しません。つまり、観客が得られる情報もまた、彼らと同じく“部分的”かつ“現場的”なのです。

この構造は、「真実は誰の目から見たものか」「どこまでが事実でどこからが主観か」という報道倫理やメディアの限界にも踏み込んでいます。戦争の“全体像”が明示されないことで、私たちもまた、自分の視点の限界を意識せざるを得ない構成になっています。

善悪の境界をあえて曖昧にする構成

多くの戦争映画では、観客が感情移入しやすいように、「正義の側」と「悪の側」が明確に描かれます。ところが『シビル・ウォー』では、政府軍と西部軍のどちらにも倫理的な正当性を見出すことはできません。たとえば、市民兵が戦意を失った相手を容赦なく処刑する場面は、戦争において「善」が簡単に「加害」に転じる現実を突きつけます。

このように、誰を応援すべきか分からない構図によって、観客の“倫理的な安心感”を徹底的に揺さぶってくるのです。これはフィクションとしての快楽よりも、現実に近い混沌を意識的に体験させる試みであり、極めてガーランド監督らしいアプローチだと言えるでしょう。

静かな場面の“異常さ”が際立つ演出

銃撃戦や爆発の派手なシーンだけでなく、本作では「静かな場面」にこそ最大の恐怖が潜んでいます。たとえば、平和そうな街で住人が「関わらないようにしている」と語るシーンでは、見て見ぬふりが暴力を許容する構造の一部であることが暗示されます。また、ジェシー・プレモンス演じる赤いサングラスの男が無言で人種差別的な行為を行う場面も、説明がないからこそ恐怖が増幅される代表的な例です。

これらの演出は、「暴力や差別は、必ずしも怒声や暴動とともにやってくるものではない」という現実への鋭いまなざしであり、日常と地続きの“異常さ”を浮かび上がらせるための強力な手法です。

世界観が“曖昧”であることそのものが問いになる

アレックス・ガーランド監督は、物語の明快さやカタルシスよりも、観客に思考を促す“余白”を大切にします。本作でも、わかりにくい構造や説明不足と感じられる箇所は、実はすべて「観客の想像力と判断力に委ねる」という強い意図の表れです。戦争や分断といったテーマは、ひとつの視点だけで語りきれるものではありません。

つまり、「わからない」という感覚こそが、観客が作品と向き合い始める出発点なのです。誰かに答えをもらうのではなく、自らの視点で判断し、解釈すること。これはまさに現代社会におけるメディアリテラシーや情報リテラシーの重要性にも通じるテーマであり、観る人すべてに問いかけてくる構造となっています。

このように、『シビル・ウォー』の世界観がわかりにくいのは、映画が描く“戦争のリアル”が、もともとわかりにくいものだからです。敵味方の区別をあえて曖昧にし、倫理的な基準すら不確かな状況を通じて、私たちが「わかろうとする」プロセスそのものを試されているのです。

その“理解しにくさ”自体が、ガーランド監督から観客への強烈な問いかけとなっている、そんな作品なのです。

Shoot vs Shoot|銃とカメラ、2つの「撃つ」が交錯する瞬間

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』が放つ最も象徴的なテーマの一つは、「Shoot(撃つ)」という言葉が持つ二重の意味です。銃による暴力(発砲)と、カメラによる記録(撮影)――この二つの“撃つ”が、戦場という極限状況で交錯し、観客に倫理と人間性を問う構造になっています。

銃声とシャッター音──音の緊張が描く対比

戦場のシーンでは、轟音の銃撃と、それに続く静寂のなかに響くシャッター音が意図的に対比されます。銃は命を奪い、シャッターは瞬間を永遠に封じ込める――同じ“Shoot”という動詞ながら、その意味は対極です。この音のコントラストは、映画の構造そのものを支えるリズムでもあり、暴力の只中にある「人間らしさ」の灯を示唆します。

撮るという行為は“暴力に抗うもう一つの手段”

本作のジャーナリストたちは、銃を持たずに戦場を横断します。彼らの唯一の武器はカメラです。これは単なる取材ではなく、暴力の時代に人間が取り得る最後の抵抗行動とも言えるでしょう。彼らの撮影行為は、「これは起きた」という記録を未来に残すバトンであり、戦場の中で人間性を保つための最後の砦でもあります。

写真は無言の証言者として“歴史”を刻む

劇中、カラーの映像に挿入される白黒の報道写真は、瞬時に観客の意識を「歴史」へと切り替えさせます。カオスのなかに静寂が訪れ、「カシャッ」というシャッター音が銃声よりも強烈に心を撃つ場面すらあります。それは、ただ撮ったというより、「証明するために撃った」記録です。

観客に問われる「どちらのShootを選ぶか」

『シビル・ウォー』は、単なる戦争映画ではありません。作品全体が、「銃を構える者になるのか、それとも記録する者であるか」を観客に問いかけています。この視点は、報道とは何か、人間性とは何かという根源的な問いにつながります。暴力の連鎖の中で、何を見て、何を残すべきなのか。その選択を委ねられているのは、観ている私たち自身です。

撮影と暴力、ふたつの“Shoot”が交錯する意義

戦争の最中で、撮影は無力にも見えるかもしれません。しかし、だからこそその行為には重みがあります。特に、劇中後半のホワイトハウス突入シーンでは、カラー写真を撮るベテランと、白黒写真を撮る若手ジャーナリストの“視点の交代”が象徴的に描かれます。これは、「どのように歴史を記録し、語り継ぐか」という人類の責務そのものを映し出すものです。

このように、『シビル・ウォー』における「Shoot」は、暴力と記録という2つの選択肢を象徴しています。映画は観客に対し、「撃つ」の本当の意味を再定義するよう促します。あなたがその場にいたら、銃を構えるのか、それともカメラを向けるのか――。その問いにどう向き合うかが、この作品最大のメッセージであり、観終わったあとに静かに突き刺さる余韻なのです。

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』の意味不明な点を丁寧に読み解く

チェックリスト

-

赤サングラスの男は、差別と排外主義を象徴する視点の危険性を示す存在

-

静かな場面に潜む暴力や分断の兆しが、最大の恐怖として描かれる

-

ラストシーンは勝利の演出ではなく、歴史の編集と記録の偏りを暗示する

-

ヒップホップの使用は、娯楽と暴力が共存する現代アメリカへの批判

-

ジャーナリストの葛藤を通じて、記録と倫理の重みを浮き彫りにする

-

ガーランド監督は観客に「考える責任」を託し、問いかけの余白を重視する

赤サングラスの男は何者か?|人種差別と暴力の象徴

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』の中盤で登場する「赤サングラスの男」は、登場時間こそ短いものの、本作全体の暴力性や社会的分断の象徴として非常に大きな意味を持っています。彼の言動と外見には、現代社会における差別や排外主義、そしてそれを生む視点の偏りへの鋭い批判が込められています。

赤サングラスは“偏見のフィルター”を示す記号

彼が着用している赤い偏光サングラスは、ただの小道具ではありません。これは本来、ハンティング用に使用されるもので、特定の色を強調し、それ以外の情報を排除する機能を持っています。つまり、「見たいものしか見ない」「狙う対象だけを浮き彫りにする」ための道具なのです。

この特性を踏まえると、赤サングラスは“差別的視点”のメタファーと読み取れます。自分にとって都合のよい「色」だけを選び、それ以外は排除するという姿勢は、まさに現代の分断社会に通底する構造的な暴力の象徴と言えるでしょう。

「チャイナ!」と吐き捨てる言葉に込められた暴力性

赤サングラスの男が放つ「チャイナ!」という言葉は、単なる罵倒ではありません。これは、ドナルド・トランプ前大統領がCOVID-19の文脈で繰り返した「チャイナウイルス」発言と明確にリンクしており、アジア系へのヘイトスピーチを直接想起させるセリフです。

このセリフを唐突に投げつけることで、彼の人物像は「理性的な対話」が通じない、根深い差別意識に支配された存在として立ち現れます。暴力と差別が直結している構造を、観客にショックとともに突きつける演出です。

“色”を選ぶ視点の危険性を問う存在

赤サングラスの男は、色彩のフィルターを通して世界を見る存在であり、その行為自体が本作のテーマに深く関わっています。彼のように、「都合のいい世界しか見ようとしない視点」が、いかに暴力的で排除的な結果を生むか──それをアレックス・ガーランド監督は強く訴えています。

視点を選び、解釈を選び、情報を選別する──こうした“選ぶ側の特権”が、どれだけ簡単に人間性を崩壊させるかを象徴しているのです。

対話不能な存在としての恐怖

この男の本質的な恐怖は、ただの暴力的存在であることではなく、「対話が不可能な存在」であるという点にあります。彼は相手の背景や発言を一切考慮せず、ただ「属性」によって他者を裁き、排除しようとします。

ここに描かれているのは、現代社会における極端な断絶と分断です。議論も説得も効かない、理不尽で一方的な暴力。だからこそ、観客は彼を見て「こんな人物が現実にいてもおかしくない」と肌で感じざるを得ません。

赤サングラスの男は、『シビル・ウォー』における「現代社会の闇の縮図」です。視点の選択が差別につながること、対話不能な思想が暴力に結びつくことを、極めて短いシーンの中で濃密に提示しています。彼の存在をどう受け取るかは、まさに観客自身の視点を問う鏡でもあるのです。

「怖いのは静かな場面」|ガーランド流の恐怖演出を解説

表面的な平穏に隠された“見えない恐怖”

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』における最大の恐怖は、銃声が飛び交う激戦ではなく、静かに流れる日常風景の中に潜む不穏さにあります。アレックス・ガーランド監督は、音や演出を極力抑えることで、観客の感情を研ぎ澄ませ、わずかな違和感に敏感にさせる演出を徹底しています。

たとえば、物語序盤で立ち寄る“平和そうな町”の場面では、街の住民が「関わらないようにしてる」と笑顔で語ります。この言葉は、表面的な安全の裏にある冷たい無関心、そして暴力を見ないふりで成立している仮初の秩序を示しています。ガーランドは、あえて暴力を描かずに、その“兆し”だけを画面に残すことで、観客自身の想像力を恐怖の源に変換させています。

ガソリンスタンドの静寂に宿る狂気

劇中でも特に印象的なシーンの一つが、ガソリンスタンドでの一幕です。ここでは、武装した青年が、かつての同級生を“知っている”という理由だけで痛めつけます。何も爆発は起きず、激しいBGMもありません。しかしこの場面には、市民同士の信頼関係が完全に崩壊した社会のリアリティがにじみ出ています。

このような静寂のなかの暴力は、音や動きよりもむしろ、観客の中にある「こんなことが本当に起きうるのか」という問いを生み出し、深い不安を植えつけるのです。

日常の風景に染み込む異常性

さらに、戦場のど真ん中に咲く花や崩れかけた遊園地、どこか懐かしい住宅街など、日常を想起させる風景があえて挿入されます。その中で登場人物が感情を忘れたように行動していると、観客は思わず違和感を覚えます。

こうした場面は、「我々が安全だと信じている日常も、ある条件が崩れるだけで戦場になり得る」という、現実との地続き感覚を呼び覚まします。

赤サングラスの男が体現する静かな狂気

ジェシー・プレモンス演じる“赤サングラスの男”が登場する場面では、恐怖のピークが訪れます。彼の尋問は淡々と進み、笑顔すら浮かべながら人を支配していくその姿には、爆発音も血しぶきも必要ありません。恐怖は「何が起こるか分からない間」に最も強くなる――この原理を、ガーランドは極限まで研ぎ澄ませて表現しています。

ここでの恐怖は、行動ではなく“沈黙”と“間”によって成立しており、観客の想像が最も暗い方向へと引き込まれる設計になっています。

静寂が暴力よりも恐ろしい理由

ガーランド監督の演出は、恐怖を視覚や聴覚の刺激ではなく、構造と沈黙の中に埋め込むことで成立しています。劇中の“静けさ”には、常に「次に何かが起こるかもしれない」という緊張が張り詰めています。

観客は何気ない風景や沈黙の会話の中に、自分でも気づかぬうちに警戒心を抱き、息をひそめて映画を見守ることになります。この“見えない恐怖”の演出こそが、ガーランド流の最も洗練された恐怖体験と言えるでしょう。

このように、『シビル・ウォー』が描く“静かな場面”は、単なる休息や転換点ではなく、戦争が日常に侵食した結果としての不気味な「静けさ」そのものです。そしてその静けさは、今まさに現実社会でも起こり得る分断や無関心の象徴でもあります。観客は、自らの社会の在り方と向き合わざるを得なくなる――それが、ガーランド監督の恐怖演出の真の目的なのです。

ラストシーンの意味とは?|“勝者が歴史をつくる”皮肉

ホワイトハウス陥落が意味するもの

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』のラストでは、反政府勢力・西部軍によるホワイトハウスの制圧と、独裁的な現職大統領の殺害が描かれます。一見、これは暴政に終止符を打つ「勝利の瞬間」にも思えます。しかし、そこには単純なカタルシスでは終わらない、新たな不安と皮肉が静かに横たわっています。

劇中で描かれる大統領は、憲法を改変して三期目の政権を維持し、FBIを解体し、報道を排除するなど、権力を濫用した存在です。こうした行動が国を深く分断し、ついには内戦を引き起こしました。つまり、このラストは“正義の勝利”ではなく、“分断の果てに訪れた一つの結末”として描かれているのです。

ジャーナリストたちの役割と葛藤

このクライマックスに立ち会うのが、カメラを手に戦場を駆け抜けてきた戦場カメラマンのリーとジェシー。命を賭けてホワイトハウスに到達し、大統領の死を記録に残す彼女たちの姿は、ジャーナリズムが暴力の歴史を語る「証人」であることを強く印象づけます。

しかし、その行動には限界と矛盾も存在します。リーは仲間の死を捉えた写真を削除する決断を下します。それは一記者としての「記録すべき事実」と、人間としての「尊厳ある別れ」の間で揺れる苦渋の選択でした。このシーンは、記録者としての使命と人間的な感情の衝突を通して、「報道とは何か?」という根源的な問いを投げかけています。

白黒写真が表す“固定された歴史”

劇中のラストでは、カラーで描かれていた映像が、ジェシーのシャッターとともに白黒の静止写真へと切り替わります。この瞬間に、混沌の只中にあった“いま”が、“かつてあったこと”として記録へと転化されるのです。

この演出は、歴史とは勝者の手によって「編集」されるものだという構造を視覚的に象徴しています。たとえ暴政を倒した行為であっても、その写真は「勝利」の瞬間としてのみ残る。背景にある死者の声や消された記憶は、映し出されません。つまり、記録されること=正義ではなく、記録されなかったものこそが真実を歪める可能性をはらんでいるのです。

“Dream Baby Dream”が放つ皮肉な余韻

エンドロールで流れるSuicideの「Dream Baby Dream」は、希望に満ちたメロディに乗せて、無言の戦後アメリカの写真が次々と映し出されるという演出で締めくくられます。しかしこの“夢を見てくれ”という歌詞は、理想や希望を促すというよりも、むしろ観客に対して現実逃避を促すような不気味さを含んでいます。

なぜなら、その時点で描かれるアメリカには理想も秩序も見えず、ただ崩壊を免れた都市と新たな秩序の予感だけが残されているからです。つまり、この曲は“夢”を象徴しながら、同時に「その夢は誰のものか?」「誰がその夢を語るのか?」という問いを突きつけるダブルミーニングとなっているのです。

観客への問いかけとしてのラスト

本作のラストが突きつけるのは、「誰が歴史を語るのか?」「その記録は誰のためか?」という普遍的な疑問です。シャッターを切るジェシーの姿は、単なる勝利の目撃者ではありません。彼女は、記録者であると同時に、記録の“編集者”としての責任を負っているのです。

観客にとっても同じことが言えます。私たちは、報道された歴史の一片をどのように解釈し、どのように次の社会を形づくるのか?——その選択と責任が、ラストの“静けさ”に込められているのです。

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』のラストは、戦争の終結を描くと同時に、「歴史とは何か?」「記録とは誰の視点か?」という根源的な問いを突きつけます。そこにはカタルシスではなく、新たな支配、あるいは新たな暴力が始まる予兆と、記録されなかった声への沈黙が重く横たわっています。それゆえにこのシーンは、最も静かで、最も雄弁な“終わり”なのです。

ヒップホップの挿入歌が語るアメリカの矛盾

暴力とビートの交差点に立つ音楽演出

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』におけるヒップホップの挿入は、ただのBGMではありません。特にDe La Soulの「Say No Go」が流れる捕虜処刑シーンは象徴的で、明るいビートと残虐な映像が並列されることで、“娯楽性と暴力の共存”という現代アメリカの病理を突きつけてきます。

この演出によって観客は、「楽しさ」が突然「残酷さ」の背景になる不快な感覚に包まれます。それはまさに、現実世界においてもエンタメと現実の境界が曖昧になっていることへのメタ的な指摘なのです。

ヒップホップが照らすアメリカの「間違った進路」

本来、ヒップホップは社会の矛盾を告発し、抑圧された人々の声を代弁する音楽でした。しかし本作では、その力強いビートが戦場の混沌に吸収され、正義も倫理も失った世界で空虚に響き渡ります。

このギャップは、「かつて怒りを表現していた音楽が、今や“暴力に順応するBGM”になってしまったのではないか?」という問いを観客に投げかけています。言い換えれば、アメリカという国家が進んできた道が、どこかで根本的に間違っていたのではないか、という問いかけでもあるのです。

「Dream Baby Dream」に込められた希望と絶望の矛盾

ラストで流れるSuicideの「Dream Baby Dream」は、一見すると希望を象徴する楽曲ですが、白黒の静止画によって構成された終幕においては、その“夢”すら皮肉に変わります。映し出されるのは、戦争が終わった後の瓦礫のようなアメリカ。音楽の明るさと映像の冷たさがぶつかり合い、夢という言葉の空虚さが際立ちます。

ここでガーランド監督が見せるのは、「夢を見ろ」と語る声が、誰のものかによって意味がまったく変わってしまう現実です。新たな勝者が語る夢は、敗者にとっての悪夢かもしれない。それが現代社会の“幻想”の壊れ方を象徴しています。

音楽が物語を“語る側”に回る瞬間

本作では、音楽が単なる雰囲気の装飾にとどまらず、むしろ登場人物が語れないことを代弁する「語り手」そのものとして機能しています。政治的対立や暴力の正当性について説明する代わりに、音楽が感情の芯を伝え、観客に「これは単なるフィクションではない」と訴えかけます。

とりわけヒップホップというジャンルの持つ社会的背景が、アメリカの建前と本音の落差を浮き彫りにする手段となっており、まさに“矛盾を語るサウンドトラック”として作品全体に通底しています。

このように、『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』で使用されるヒップホップは、文化的背景を反映した“声なき叫び”です。そのリズムは、現代アメリカが抱える分断と暴力の矛盾を映し出す鏡でもあり、観客に静かで強烈な問いを突きつけてきます。音楽という表現手段が、語られざる物語の「語り手」となる――それこそが本作における最大の演出の一つなのです。

ジャーナリストの存在意義とは?|記録か介入かという葛藤

記録者としての覚悟と限界

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』に登場するジャーナリストたちは、暴力と混沌の中で「記録すること」に徹します。銃を持つことも、命を救うこともできない彼らが戦場で果たすのは、「これは起きた」と未来に伝えるための記録者としての責務です。

しかし、それは必ずしも中立や無感情を意味しません。戦争の現場で起こる出来事は、ただ観察し切り取るにはあまりにも重く、彼らは時にシャッターを切るか否かで深く揺れ動きます。記録とは事実の保存であると同時に、誰かの痛みを刻み込む行為でもあるのです。

「撮る」ことと「関わる」ことの境界線

特に印象的なのが、戦場カメラマンのリー(キルステン・ダンスト)が仲間の死を撮った写真を削除する場面です。これは彼女がプロフェッショナルである以前に「一人の人間」であることを示す選択であり、記録者であるがゆえの倫理的な重圧を象徴しています。

報道の原則からすれば、その写真は残すべき歴史的記録です。しかしリーは、被写体となった人物の尊厳や、自身の感情との折り合いを優先しました。「撮る」という行為がすべての現場で正義とは限らないことを、このシーンは静かに語っています。

ジェシーとリーの対比が浮かび上がらせる葛藤

若手のカメラマン、ジェシーは物語の初期には被写体との距離があり、報道の仕事に対して無垢な姿勢を見せていました。しかし、戦場を旅する中で彼女も次第に変化していきます。彼女は次第に、シャッターを切る手の重みを感じ取り、現実の痛みを受け止めながらレンズを向けるようになります。

一方のリーは、数多の戦場を経てすでに“人間性を抑え込んだプロ”としての姿勢を持ちつつ、心の奥ではそのすべてを抱えていました。二人の対照的な在り方は、「記録者の中にある揺れ動く倫理」と「人間であることの証明」として映し出されています。

介入しないという“消極的な選択”の責任

本作のジャーナリストたちは、あくまで中立であろうと努めますが、結果的に「介入しない」という選択が、暴力を黙認する構造にも映ります。彼らは銃を取らず、旗を掲げず、ただ見て、記録します。

しかし、その行動には「見ること」の重みが伴います。見たうえで沈黙するのか、見たうえで語るのか――その選択の積み重ねが、最終的に歴史や世論を形成することになるのです。

「記録」が持つ力と無力さの同居

『シビル・ウォー』では、報道は必ずしも社会を変える力を持っているとは描かれていません。むしろ、彼らの奮闘がどのような効果をもたらしたかは語られず、空虚にも見えるエンディングがその限界を暗示します。

それでも、撮影をやめることなく、歩き続ける彼らの姿には「それでも伝えなければ」という切実な覚悟があります。報道とは、変化を起こす魔法ではなく、忘却に抗う抵抗なのです。

観客自身が「見る責任」を問われる構成

映画は、彼らのレンズ越しに暴力と破壊の現実を見せながら、観客にも“記録者としての責任”を突きつけます。私たちはただの傍観者なのか、それとも何かを感じ取り、次に繋げる「観る者」なのか――その問いが終始、画面の向こう側から投げかけられます。

このように、本作におけるジャーナリストの存在意義は、「記録する者として生きる」ことそのものであり、中立と共感、記録と倫理、沈黙と証言といった多層的な葛藤の象徴です。そしてその姿を通じて、私たちに「見たものを、どう受け止めるのか」を静かに問いかけてくるのです。

アレックス・ガーランド監督とは?|“意味深演出”の作家性

初期キャリアと映像表現への転向

アレックス・ガーランドは、1996年の小説『ザ・ビーチ』で文壇に登場し、その後映像の世界へとフィールドを移していきます。彼は『28日後...』(2002年)や『サンシャイン』(2007年)といったダニー・ボイル監督作品の脚本を手がけ、初期から「日常の崩壊」と「人間の極限状態」を描くスタイルを確立しました。

この段階で既に、リアルな状況設定の中に寓意的なテーマを織り交ぜる独特の語り口が注目されており、後の監督業における演出スタイルの土台を築いたと言えるでしょう。

映像作家としての転機とテーマの深化

2014年には『エクス・マキナ』で監督デビューを果たし、AIと人間の関係を題材に、知性と感情、観察と操作の境界線を描きました。本作でガーランドは「リアルな日常に潜む異常」というテーマを明確化し、表層のリアリズムと内面の寓話性を融合させる手法を打ち出します。

続く『アナイアレイション -全滅領域-』(2018年)では、変容する自然環境と記憶、そして自己喪失というテーマを扱い、観客の思考を強く揺さぶる作品となりました。2020年のTVシリーズ『DEVS』では、量子コンピュータを通して自由意志と決定論を描き、哲学的なアプローチをさらに推し進めました。

社会的テーマとの接続と監督引退の意思表明

ガーランドは次第に、個人の内面や技術的テーマだけでなく、社会の構造や分断、ジェンダーの問題へと関心を広げます。2022年の『MEN 同じ顔の男たち』では、女性の視点から男性優位社会を描き、視覚的にも強烈な“異物感”を通して観客に訴えかけました。

そして2024年、『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』では、分断社会を舞台にジャーナリズムの限界や、歴史がいかに記録されるかという問題を追求。この作品の完成後、ガーランドは監督業からの引退を宣言します。

とはいえ創作を完全にやめるわけではなく、2025年公開予定の『28年後…』では再び脚本を手がけるなど、今後も彼の作家性は映画界に影響を与え続けることは間違いありません。

“意味深演出”に通底する作家性

ガーランド作品の最大の特徴は、現実的であるがゆえに不気味な世界構築です。

彼はリアルな演出を重ねながら、その中に少しずつ「違和感」を差し込むことで、観客自身の知覚を揺さぶります。

そしてその違和感がやがて、「社会の歪み」や「倫理的ジレンマ」「制度の空白」として顕在化するのです。

また、彼の作品は一貫して答えを提示しません。観客は受け身ではいられず、常に何かを“考えさせられる”構造になっています。

これは一種の“映像による哲学”であり、映画という枠を超えた思考装置として機能しています。

ガーランドが観客に託す問い

彼の描くキャラクターたちは、常に選択を迫られます。それは時に、「何を信じるのか」「何を記録するのか」といった重い問いであり、観客にもまた同様の責任を問います。

たとえば、『シビル・ウォー』では、「カメラを向けるだけでいいのか?」という問いが作品の中核をなしており、ガーランドはそれを強いメッセージとして提示しました。

このように彼の“意味深演出”は、ただの難解さではなく、観客に内省を促すための設計された「余白」なのです。

アレックス・ガーランドは、エンターテインメントを超えて、映画を通じた知的・倫理的な対話を実現する現代の稀有な映像作家です。

「リアル」と「寓話」の狭間で観客を揺さぶり続けるその作風は、今後も多くの作家や観客に影響を与え続けるでしょう。

映画『シビル・ウォー』が本当に伝えたかったこととは?

分断と暴力は“今ここ”に潜む現実

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』が描くのは、遠い未来のフィクションではなく、今この瞬間の延長線にあるかもしれない現実です。作中で崩壊するアメリカ社会は、イデオロギーや正義の名の下に分断され、暴力が当たり前の日常として受け入れられていきます。監督アレックス・ガーランドは、観客にその過程を疑似体験させることで、「これは他国の話ではない」という冷ややかな警告を放っているのです。

どちらの正義も描かれない構図

特徴的なのは、政府軍と反乱軍(西部軍)という明確な構図があるにもかかわらず、どちらの陣営も“正義”とは描かれない点です。問答無用の銃撃や民間人への暴力は、両者のいずれからも発生します。この描写は、観客に「どちらを応援すればいいのか」という感情的な足場を与えず、正義と悪の境界がいかに曖昧であるかを突きつけてきます。

「記録者」としてのジャーナリストの役割

本作の主軸を担うのは、戦場を横断する4人のジャーナリストです。彼らの目的は、現職大統領への取材――しかし、そこに至るまでに多くの死と混乱を目の当たりにします。なかでも印象的なのは、「撮ること」と「救うこと」の狭間で揺れ動く彼らの葛藤です。報道とは何か? 中立とは何か? といったジャーナリズムの倫理が、極限状態の中で試されていきます。

「記録=人間性のバトン」というメッセージ

戦場でシャッターを切る行為は、ただの報道ではありません。それは、人間としての最後の抵抗でもあります。撃たれた命を記録することで、暴力の事実を「未来に伝える」責任を背負うこと。この姿勢こそが、暴力に抗う最小で最大の手段として描かれています。

“寓話”としての構造が問いかけるもの

『シビル・ウォー』は、映像表現としては非常にリアルに描かれている一方で、その物語構造は高度に寓話的です。明確な背景説明は避けられ、登場人物の思想や正義も断片的にしか提示されません。だからこそ観客は、「この戦争はなぜ起きたのか?」という問いを、自ら考えざるを得ない作りになっています。

この構造により、本作はアメリカ社会だけでなく、分断が進行中のすべての社会への警鐘として機能しています。観る者の立場や価値観によって、まったく異なるメッセージが浮かび上がる余白が用意されているのです。

観客自身が“見る責任”を問われる

最終的にこの映画が突きつけるのは、「あなたはこの現実をどう受け止めるか?」という問いです。暴力や分断の映像をただ消費するのか、それともそこから何かを読み取り、自分自身の行動や思考に結びつけるのか――観客自身が“記録者”であり、“目撃者”であるという構図が明確に示されています。

言葉にされないからこそ、深く届く

『シビル・ウォー』は、多くを語りません。だからこそ、その余白が観客に深い思索を促します。声高な主張ではなく、沈黙や空白のなかにある緊張こそが、本作の最大のメッセージであり、「考えることをやめるな」という呼びかけなのです。

こうして観終わったあと、観客の中には「これは他人事ではない」というざわめきが残る――それこそが、この映画が本当に伝えたかったことなのではないでしょうか。

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』が「意味不明」と言われる理由とその深層

- 内戦の経緯や政治的背景がほとんど説明されない

- 善悪の構図が意図的に排除され、観客の感情的な足場がない

- ジャーナリストの視点に限定されており情報が断片的

- テキサスとカリフォルニアが共闘するという現実にはない組み合わせ

- 登場人物の感情の変化がセリフではなく行動と沈黙で示される

- 世界観が詳細に語られず、曖昧な設定のまま進行する

- 現実社会との接続を意識させるため、具体性より抽象性が重視されている

- 暴力や恐怖の描写が派手な演出よりも静かな不穏さに焦点を当てている

- 赤サングラスの男など象徴的なキャラクターの意味が明確に語られない

- ヒップホップなど音楽の使い方が映像とミスマッチで不安を煽る

- 撮影と発砲、2つの「Shoot」の対比で観客の倫理観を試してくる

- 白黒写真によって「勝者が歴史をつくる」という皮肉を演出している

- 戦場の描写が報道カメラマンの記録視点に徹しており、全体像が見えにくい

- ジャーナリズムの力と限界が同時に描かれ、明快な答えが提示されない

- 物語全体が「観客自身に考えさせるための不明瞭さ」に貫かれている