第二次世界大戦の最前線でカメラを構え、戦争の現実を記録し続けた実在の女性、リー・ミラー。映画『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』は、彼女の激動の人生をもとにした実話映画であり、その生き様と苦悩を深く描き出した作品です。本記事では、映画の基本情報や背景から、リー・ミラーのモデルから戦場カメラマンへの転身、そして衝撃的な「ヒトラー浴室写真」の意味までを詳しく解説します。

ちなみに、現代の視点でリー・ミラーの精神性や立場を受け継いだかのようなキャラクターが登場する映画として、『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』も注目に値します。戦場の記録者としての倫理と葛藤、そして分断社会における「見ること」の意味を問い直す作品であり、リー・ミラー的視点を現代に投影したかのような構成が話題です。こちらの記事でその詳細を解説しています:

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』が意味不明な理由を徹底解説

物語の時系列やあらすじを整理しながら、彼女を取り巻く主な登場人物との関係性、そしてネタバレを含むラストのメッセージ性にも迫ります。さらに、映画と実話との違い、沈黙を貫いた彼女のPTSD、そして息子との“語られなかった”再会が持つ象徴性についても考察していきます。

リー・ミラーという一人の女性が、何を見て、何を残したのか――。その軌跡をたどることで、戦争と芸術、記録と記憶、そして沈黙と赦しが交差する深いテーマに触れることができるはずです。

実話映画『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』ネタバレで魅力を解説

チェックリスト

-

映画は報道写真家リー・ミラーの実話をもとに、モデルから従軍記者への転身を描いている

-

1930年代から1970年代までの人生を時系列で構成し、戦争と女性の選択を主題としている

-

実在の人物や歴史的事件を忠実に反映しながらも、息子との対話などは映画独自の創作である

-

ヒトラー浴室でのセルフポートレートが象徴的に描かれ、写真の力と倫理を問いかけている

-

映画の主軸には沈黙とPTSD、戦後の孤独と再生、母としての苦悩がある

-

美と記録、愛と戦争を交錯させた構成で、現代にも通じるテーマを提示している

映画『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』基本情報と背景知識を解説

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界 |

| 原題 | LEE |

| 公開年 | 2023年(日本公開:2025年) |

| 制作国 | イギリス |

| 上映時間 | 116分 |

| ジャンル | 伝記・戦争・ドラマ |

| 監督 | エレン・クラス |

| 主演 | ケイト・ウィンスレット |

映画の概要と注目ポイント

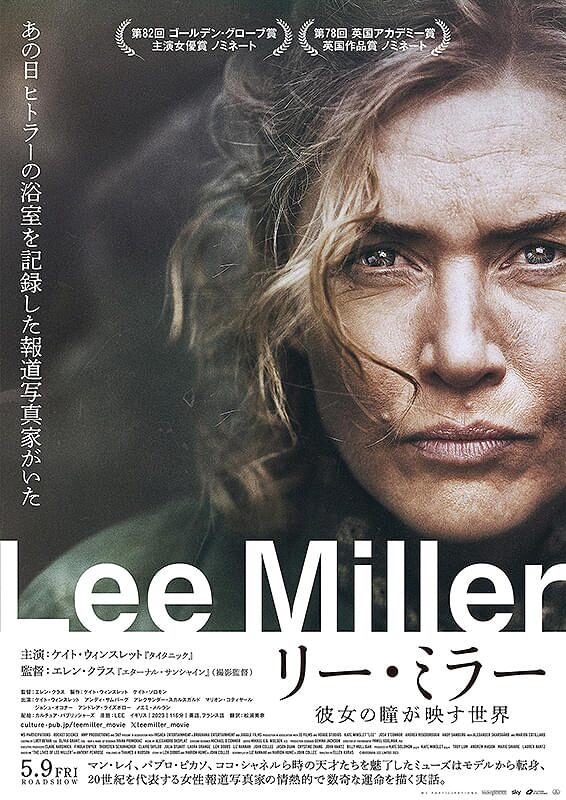

『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界(原題:LEE)』は、20世紀を代表する女性報道写真家リー・ミラーの激動の人生を描いた伝記映画です。主演はケイト・ウィンスレット。彼女自身が製作総指揮も兼ね、8年以上の歳月をかけて企画から実現まで取り組んだ渾身の一作です。2023年にイギリスで制作され、2025年5月9日から日本でも全国公開されました。

舞台は1930年代後半から戦後の1970年代まで。世界的なトップモデルだったミラーが、戦場カメラマンとしてホロコーストを記録し、その代償としてPTSDや精神的な苦悩と向き合う様子が描かれています。

監督・キャスト・スタッフ情報

本作の監督を務めたのはエレン・クラス。『エターナル・サンシャイン』の撮影監督としても知られ、今作が長編映画デビューとなります。

共演キャストも豪華で、アンディ・サムバーグ(フォトジャーナリストのデイヴィッド・シャーマン役)、アレクサンダー・スカルスガルド(恋人ローランド・ペンローズ役)、マリオン・コティヤールやアンドレア・ライズボローらが脇を固めています。

なぜ今リー・ミラーなのか

時代を先取りして“女性が戦場で真実を記録する”という姿勢を貫いたリー・ミラーは、現在に通じるテーマ――ジェンダー、表現の自由、報道の倫理などを象徴する人物です。

現代においても、女性の働き方やキャリア形成が注目される中、「撮られる側から、撮る側へ」と立場を変えた彼女の決断は、さまざまな読者層に共感を呼びます。

実在の人物がモデルであることの重み

この映画は、実在した人物の記録に基づいた実話です。リー・ミラーは第二次世界大戦中、ナチスの強制収容所を取材した数少ない女性報道カメラマンの一人であり、彼女が残した数多くの写真は今なお歴史資料として高く評価されています。

なかでも、ヒトラーの自宅の浴室で撮影されたセルフポートレートは、20世紀を象徴する一枚とされ、多くの論争を生み出しました。

観る前に知っておきたいこと

この映画には実際の報道写真が挿入される演出や、歴史的背景を知っているとより深く理解できる場面が多く登場します。そのため、観る前に「第二次世界大戦のヨーロッパ戦線」「ナチス・ドイツ」「ホロコーストの実態」についての基礎知識があると、内容への没入感が高まります。

まとめると、映画『リー・ミラー』は、美と戦争、記録と沈黙、そして女性の人生の選択に迫る濃密な伝記映画です。 写真家でありながら被写体にもなり、歴史の最前線で生きた彼女の視点を知ることは、今を生きる私たちに多くの問いを投げかけてくれます。

主な登場人物と人間関係を整理して解説

映画の中心人物は写真家リー・ミラー

まず物語の核となるのは、実在の報道写真家リー・ミラーです。かつては『VOGUE』の表紙を飾るモデルでしたが、その後カメラの裏側に立ち、戦場で真実を伝える写真を数多く残しました。強い信念と自由を愛する精神の持ち主であり、数奇な運命をたどる女性として描かれています。

彼女の人生は、複数のキーパーソンとの関わりの中で大きく動いていきます。

恋人であり支えでもあったローランド・ペンローズ

ローランド・ペンローズは、リーのパートナーであり後の夫です。美術家でありキュレーター、評論家としても知られ、ピカソやマックス・エルンストらとの親交も深かった人物です。映画では、彼との出会いと支えが、戦場で傷ついたリーの心の避難場所として描かれています。

ローランドは彼女の芸術性や報道写真家としての使命感を深く理解し、その活動を精神的に支え続けました。

相棒となる戦場記者デイヴィッド・シャーマン

アメリカの『LIFE』誌の従軍記者であり、映画においてはリーの取材パートナーとして描かれるのがデイヴィッド・E・シャーマンです。彼は戦地をともに巡る仲間であり、時に撮影者、時に相談者として彼女と信頼を築きます。

ふたりはダッハウやブーヘンヴァルトといった強制収容所の現場をともに取材し、多くの歴史的瞬間をカメラに収めました。

息子アントニー・ペンローズと過去の対話

映画後半で重要な存在となるのが、リーの息子アントニーです。彼は若い記者として登場し、実は自分が取材していたのが母であるリーだったことに気づきます。

この構造を通じて、観客は戦争の記録者としてのリーだけでなく、母として苦悩し、沈黙してきた彼女の内面に触れていくことになります。

その他の重要人物たち

- オードリー・ウィザーズ:英国版『VOGUE』の編集者。リーの写真を評価しつつも、社会的制約や雑誌方針と戦っていた女性です。

- ソランジュ・ダイアン、ヌーシュ・エリュアール:芸術家仲間の女性たちで、リーの自由な感性や女性としての連帯を象徴する存在。

- アジズ・エルイ・ベイ:リーの前夫でエジプトの実業家。結婚後、カイロでの生活を経て離別しますが、彼女の国際的な人生の一幕を担います。

- マン・レイ:恋人であり師匠でもあった写真家。映画では直接の登場は控えめですが、リーの若き日の創作と感性に多大な影響を与えた存在として語られます。

人間関係が映し出す多面的なリー・ミラー像

これらの人物たちとの関係性を通して、リー・ミラーの人生は単なる報道写真家としてだけでなく、恋人、母、芸術家、そして一人の女性としての多層的な姿が描かれていきます。

多くの登場人物が“彼女をどう見ていたか”という視点が、観客に「彼女自身は何を感じていたのか?」という問いを投げかけ、映画全体に深みを与えています。これらの関係性を把握することで、リー・ミラーという人物の複雑さや、人間的魅力をより深く理解することができるでしょう。

モデルから従軍記者へ、リー・ミラーの転身とは?

ファッション界のミューズだった過去

リー・ミラーは1920年代から30年代にかけて、トップモデルとして一世を風靡した女性です。彼女は『VOGUE』をはじめとする一流ファッション誌の表紙を飾り、その圧倒的な美貌と個性で注目を集めました。写真家エドワード・スタイケンやアーノルド・ゲンスなど、当時の一流写真家たちのモデルを務めた経歴があります。

しかし、次第に「撮られる側」であることに疑問を感じ始めます。被写体として見られることに違和感を抱き、「写真を撮られるのではなく、撮る側になりたい」という強い想いが彼女を突き動かしました。

写真家としての第一歩とパリ時代

ミラーはパリへ渡り、前衛芸術の中心地でマン・レイの助手となりました。やがて彼の恋人にもなり、シュルレアリスムの写真技法「ソラリゼーション」の習得にも関与したといわれています。

この時期、彼女はすでに単なるモデルではなく、創作者としての才能を花開かせていたのです。1932年にはニューヨークで自身のスタジオを設立し、写真家として本格的に活動を開始しました。

戦争の勃発と新たな使命

1939年、第二次世界大戦が勃発。リーはエジプト人の夫と離別し、恋人であったローランド・ペンローズと共にイギリスへ。戦時下のロンドンで彼女は再び『VOGUE』と関わるようになりますが、そこで撮ったのはもはや華やかなファッション写真ではありませんでした。

彼女は戦争の現実を伝えたいという使命感から、従軍記者としての道を志すようになります。当初、女性が戦場で写真を撮ることは非常に難しい時代でしたが、リーは諦めず、様々なルートから許可を取得しました。

戦地での取材と報道写真家としての成功

やがてアメリカの『LIFE』誌と契約し、カメラマンのデイヴィッド・E・シャーマンと共にヨーロッパ戦線へ赴きます。彼女はノルマンディー上陸作戦後の現地、ブーヘンヴァルトやダッハウ強制収容所の解放など、20世紀を象徴する歴史的な瞬間をカメラに収めていきました。

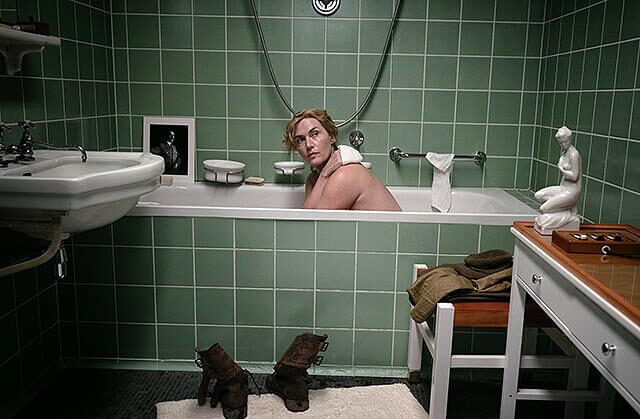

1945年、ミュンヘンのヒトラーのアパートで浴室に入り、自らを被写体とした「ヒトラーの浴室のリー・ミラー」は、戦争と女性の存在意義を象徴する1枚として歴史に刻まれています。

自由を求めた転身の本質

モデルから従軍記者への転身は、単なる職業の変更ではありません。そこには、「自分の人生を自分の視点で語りたい」「真実を伝えたい」という深い欲求がありました。

撮られるだけの存在から、世界を記録し、訴える立場へ――。

この変化は、当時の社会では非常に稀で、しかも危険を伴うものでした。女性が前線に赴くこと自体が異例であり、ミラーは時に命を懸けてその仕事を成し遂げていきます。

このようにして、彼女は“美しいモデル”という枠を超え、“歴史の目撃者”となったのです。リー・ミラーの転身とは、自由と真実を求める魂の選択だったと言えるでしょう。

写真家の目線で切り取る戦争の現実

美から惨劇へ──レンズ越しの現実に迫る

リー・ミラーはもともとファッション業界で活躍していた写真家です。彼女の初期の作品は、洗練された構図と美意識に満ちたポートレートや広告写真でした。しかし第二次世界大戦が始まると、そのレンズが向かう先は、生と死が交差する戦場へと変わっていきます。

戦場に赴いたミラーは、そこで目の当たりにした現実を、芸術ではなく記録として残すという姿勢に切り替えました。そのため、彼女の戦争写真には飾り気がなく、むしろ「人間の真実」に迫ろうとする強い視線が感じられます。

撮影された“声なき人々”の姿

戦争中、ミラーは英米軍に従軍しながら、ヨーロッパ各地の前線にカメラを向けました。ロンドン大空襲の被害、ナパーム弾の使用、そしてブーヘンヴァルトやダッハウ強制収容所の解放といった現場にいち早く到着し、一般市民や兵士、そして抑圧された人々の“沈黙の声”を写真に記録しています。

中でも彼女が特に注力したのは、女性や子どもたちの姿でした。たとえば戦場で怯える女性の瞳や、廃墟の中で物思いにふける少女の表情などは、戦争が破壊するのは兵器だけではないという事実を静かに訴えていました。

代表作「ヒトラーの浴室」が語るもの

彼女の代表作のひとつが、1945年にミュンヘンのヒトラーのアパートの浴室で撮影された「ヒトラーの浴室のリー・ミラー」です。戦地の泥をまとったままバスタブに入り、ヒトラーの私生活の空間で無言の抵抗を示すその写真は、被写体である自分自身を通じて「歴史の加害者の私的空間を汚す」というメッセージ性を強く放っています。

この作品は戦争の“終焉”を象徴すると同時に、女性が報道写真の主体となることの可能性を切り開いた瞬間でもありました。

戦場写真に宿る倫理と苦悩

ミラーの写真が語るのは事実だけではありません。そこには撮影者としての苦悩や責任感もにじみ出ています。特に収容所での取材では、衰弱した囚人や焼却炉の残骸など、目を覆いたくなるような光景に直面しながらも、彼女は「これを記録しなければならない」という使命感に突き動かされていました。

その一方で、写真家としての立場が「傍観者」であることへの葛藤もありました。被写体にカメラを向けることが、時にその人々の苦しみを搾取する行為になってしまわないか――その線引きに常に苦しんでいた様子が、多くの証言やエッセイからも読み取れます。

レンズがとらえた“見る”という行為の重さ

リー・ミラーの戦争写真は、単なるドキュメンタリーではありません。それは、「見ること」と「伝えること」の重さを、私たちに問いかけるアートであり記録です。

写真家という職業を通じて、彼女は「真実を伝えることの苦しさ」と「それでもなお伝える意義」を静かに訴え続けました。戦争の現実を撮るという行為自体が、すでに戦いだったとも言えるでしょう。

だからこそ、彼女のレンズ越しに写された光景は、今なお私たちに深い問いを投げかけ続けているのです。

物語全体をつかむ時系列と構成解説

時系列を追うことで見える人生の起伏

映画『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』は、単なる伝記ではなく、リー・ミラーという女性の内面と生き方を深く掘り下げた時系列構成が特徴です。彼女の人生は、モデル、芸術家、戦場カメラマン、そして母親へとめまぐるしく変化します。その軌跡を丁寧に追うことで、物語全体の重みと彼女の成長がより明確に伝わってきます。

1930年代:モデルからアートの世界へ

若き日のリーは、VOGUEなどの雑誌で活躍するトップモデルとして注目を集めていました。1920年代後半から1930年代初頭にかけては、パリでシュルレアリスム芸術家マン・レイのミューズ兼弟子としても活動します。この時期に、偶然から「ソラリゼーション」という写真技法を発見したことが、写真家としての第一歩となりました。

1939年〜1941年:ロンドンでの転機

1939年、第二次世界大戦の勃発とともにリーはロンドンへ。戦火が広がる中、モデルとしてのキャリアを手放し、VOGUE誌に写真家として直談判しに行くエピソードは、本作でも大きな転換点として描かれています。この時期に彼女はファッション写真から報道写真へと軸を移し始めます。

1944年〜1945年:前線での取材と極限の現実

1944年、従軍記者として欧州戦線に赴いたリーは、ノルマンディー上陸作戦後の混乱や、フランス・サン・マロでの激戦地、解放されたばかりのパリなどを取材します。その後、ブーヘンヴァルトやダッハウ強制収容所にも足を運び、過酷な現実を記録として残す歴史的な写真を撮影しました。

とりわけ、1945年4月30日、ヒトラーが自死した日に彼のミュンヘンの浴室でセルフポートレートを撮った「ヒトラーの浴室のリー・ミラー」は、本作の象徴的シーンとして描かれます。

1960〜70年代:老年のリーと回想構成

映画の時間軸は、1960〜70年代のイギリスをベースに、年老いたリーが若き記者(実は息子アントニー)に過去を語る形で進行します。現在と過去が交錯する構成は、彼女の記憶とトラウマ、そして母としての葛藤を浮き彫りにする効果的な演出となっています。

構成の妙:語りから真実が浮かび上がる

この物語は、単なる時系列の羅列ではなく、語られることで再構成される“記憶”として描かれている点が重要です。写真という「過去の瞬間を切り取る行為」と、インタビュー形式で進む「記憶の語り」は、互いに補完し合いながら観客をリーの内面に引き込んでいきます。

そのため、映画の構成自体が「真実とは何か?」というテーマに深く関わっており、報道写真家であった彼女の視点と人生観を強く反映していると言えるでしょう。

物語の時間軸と構成を把握することで、リー・ミラーの人生がいかに時代の波に翻弄されながらも、自らの信念で切り開かれていったかが立体的に見えてきます。それこそが、この映画が語ろうとする“歴史を生きた女性の本質”なのです。

映画『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』のあらすじをネタバレ解説

視点は1960年代、記者との対話から始まる

映画は1960年代のイギリス、老年を迎えたリー・ミラーが、若い男性記者(実は息子アントニー)に自らの過去を語る場面から始まります。記憶を呼び起こすような構成が本作の鍵であり、物語は現在と過去を行き来する形で進行します。

モデルから写真家へ──自由を求めた若き日々

物語の初期は1930年代のパリが舞台。リーは当時、VOGUEの表紙を飾る人気モデルでしたが、次第に男性たちからの視線に嫌気が差し、写真家への転身を志します。彼女はシュルレアリストの巨匠マン・レイの元に押しかけ弟子入りし、ソラリゼーション技法の発見に貢献するなど、写真家としての才能を開花させます。

第二次世界大戦と運命の出会い

1938年、南フランスで芸術家仲間と過ごしていたリーは、アートディーラーのローランド・ペンローズと恋に落ちます。やがて第二次世界大戦が始まり、彼女は従軍記者としての道を選びます。

当初は女性という理由で前線への取材を拒否されますが、アメリカ「LIFE」誌からの支援を得て、フォトジャーナリストのデイヴィッド・シャーマンとコンビを組み、戦地へ赴きます。

ノルマンディーから強制収容所へ

リーは、ナパーム弾の初使用を撮影した写真で注目され、さらにノルマンディー上陸後の激戦地サン・マロ、パリ解放、ブーヘンヴァルトやダッハウの強制収容所など、歴史の転換点を次々とカメラに収めていきます。

中でも、1945年4月30日、ヒトラーが自死した当日、彼の私邸の浴室で自らのセルフポートレートを撮影する場面は、彼女の人生と戦争の象徴的な瞬間として描かれます。

帰還後の苦悩と再会

戦後、ロンドンに戻ったリーはVOGUE誌に写真を投稿しますが、戦争の記録は「不適切」とされ、掲載を拒否されます。この扱いが、彼女の心に深い傷を残します。

また、PTSDやアルコール依存に悩まされる彼女は、過去を封印しようとします。しかし、息子との対話を通じて少しずつ心を開き、過去の自分と向き合うようになります。

エンディング:語られた記憶と赦し

物語の最後、若い記者が実はリーの息子であることが明かされ、彼女の語った記憶は“母としての赦しと和解”へとつながります。

そして、彼女が戦場で遺した数々の写真がエンドロールで映し出され、カメラを通して「真実」を伝えようとした彼女の生き方が、観客の心に強く刻まれます。

この映画は、リー・ミラーという一人の女性が“見る者”から“見せる者”へと転じ、写真という手段で歴史を記録し、人生と闘った姿を描いています。ネタバレを含めてその全貌を知ることで、彼女の「真実を伝える」という信念の重みがより深く理解できる作品です。

映画『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』ネタバレで実話と映画の違いを解説

チェックリスト

-

ケイト・ウィンスレットは8年かけて準備し、リー・ミラーの複雑な人生と精神性を演技で表現

-

「ヒトラーの浴室写真」は政治的・ジェンダー的意味を持つ象徴的な自己表現として描かれる

-

映画のラストは沈黙と記録、そして親子の対話を通して「継承」の意味を観客に問いかける構成

-

実話と異なり、息子との対話や再会はフィクションだが、語られなかった感情を象徴的に補完

-

戦後のリーは写真を封印し、料理という新たな表現で自らを癒やし再生していった

-

映画は事実に基づきつつも、創作を交えて「沈黙の裏の声」を映像で可視化した伝記作品となっている

ケイト・ウィンスレットが魅せた“彼女”

確かな演技力で描かれた“生身のリー・ミラー”

ケイト・ウィンスレットは、本作『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』で、報道写真家リー・ミラーの“素顔”と“覚悟”を見事に体現しています。

若きモデル時代の自由奔放な姿から、戦場を駆け抜ける従軍記者としての強さ、さらに戦後の心の葛藤まで、一人の女性の人生の複雑な側面を余すところなく演じ切った点が本作の大きな見どころです。

役作りに8年を費やしたこだわり

この映画は、ケイト・ウィンスレット自身が製作総指揮を務めたプロジェクトであり、彼女は実に8年もの歳月をかけて映画化を実現させました。

彼女がリー・ミラーの息子アントニー・ペンローズと信頼関係を築き、リーの未公開資料や膨大なアーカイブを元に役作りを行ったことからも、その熱意はひと目で伝わります。

実際、戦場の恐怖や苦悩を抱えながらも、真実を伝えようとしたリーの姿勢を、感情に頼らず表情や沈黙で表現する演技は圧巻です。

年齢や外見にとらわれない「本質」の演技

時代背景や物理的な年齢差を超えて、ウィンスレットは“若さ”ではなくリーの精神性と強さを優先して演じています。

戦地での緊張、撮影に向き合う覚悟、そして社会的に抑圧される女性としての苦悩。そのすべてを、「女性」である前に一人の“人間”として描く視点が彼女の演技の核心です。

共演者たちとの化学反応

アレクサンダー・スカルスガルド演じるローランド・ペンローズとの関係性、アンディ・サムバーグ演じるシャーマンとの現場でのやり取り、そしてマリオン・コティヤールやアンドレア・ライズボローらとの友情描写なども含め、ウィンスレットは周囲とのバランスを保ちつつ、常に場の中心に“静かに立つ存在”としてのリーを体現しています。

現代の観客へ語りかける演技

ウィンスレットの演技が持つ最大の魅力は、「過去を語る」ではなく、「現在へ問いかける」力を持っていることです。

彼女の目線や言葉は、観客に戦争の現実だけでなく、“声をあげる女性”としての生き方をどう選ぶかという現代的な問いを投げかけてきます。

このように、『リー・ミラー』におけるケイト・ウィンスレットの演技は、単なる伝記映画の再現に留まらず、「表現者」としての彼女自身の信念が反映された極めてパーソナルな表現でもあります。

歴史を生きた女性の重みと、今なお通用するその魂の輝きを、彼女の演技を通して実感できる作品です。

ヒトラー浴室写真が持つ象徴的な意味とは

世界を震撼させた“挑発的な1枚”

リー・ミラーが撮影した「ヒトラーの浴室でのセルフポートレート」は、20世紀写真史において最も象徴的かつ挑発的な一枚とされています。

この写真は1945年4月30日、アドルフ・ヒトラーがベルリンの地下壕で自死した当日に、ミュンヘンのヒトラーの私邸の浴室で撮影されました。

ミラーは、泥だらけの戦闘ブーツを脱がずにヒトラーのバスマットの上に立ち、浴槽の縁にもたれかかる姿で写っています。

一見すると異様なポーズですが、それは単なる挑発やパフォーマンスではなく、戦争と狂気に対する深い抗議と皮肉、そして記録者としての強い意志を示しています。

戦争を生き抜いた身体が語る“真実”

この写真の最大の特徴は、リー・ミラー自身が被写体であることです。

それまで報道写真家として戦地の惨状を記録してきた彼女が、初めてカメラの前に立ち、自らを“記録”した瞬間。

この構図は、彼女の身体が「戦争の現実を生き抜いてきた証」であることを意味し、ヒトラーという権力者の私的空間に“侵入”することで、勝者でも被害者でもない「目撃者」の視点を強烈に提示しています。

清潔さと汚れの対比が持つ政治的な意味

浴室という空間は、“清潔”と“洗浄”の象徴です。

そこに、泥にまみれた従軍記者がブーツを履いたまま入り込む――この対比が持つ意味は極めて象徴的です。

ナチス政権は、優生思想を掲げ「民族の浄化」を主張していましたが、その実態はホロコーストという残虐行為でした。

この写真は、「偽りの清潔」への痛烈な告発でもあります。

さらに、ブーツの泥は、ブーヘンヴァルトやダッハウで目撃した死と悲惨の現場から運ばれてきたものです。

その泥をヒトラーの“清潔な私空間”に持ち込むことで、ミラーは歴史の真実を権力の虚飾の中に突きつけているのです。

女性報道写真家としての逆転の視線

この写真は、ジェンダーの文脈でも革新的でした。

当時、戦場は“男の領域”とされ、女性は被写体として見られることが一般的でした。

しかし、ミラーは“自分自身を撮る”ことで、「撮られる側ではなく、撮る側でありたい」という信念を可視化しました。

しかも、その舞台がヒトラーの浴室だったことで、絶対的な男性権力への静かな反抗にもなっています。

ただの記念撮影ではない「歴史の記録」

この写真が評価されるのは、単なる記念的ポートレートではなく、「写真という表現を通じて歴史と対峙した1枚」だからです。

シャッターを切ったのは同僚のデイヴィッド・E・シャーマンでしたが、その構図、ポーズ、演出のすべてはミラー自身の意志で決められたものでした。

報道と芸術、ドキュメントとパフォーマンスの境界を越える作品として、今も世界中で語り継がれています。

この写真が持つ象徴性は、「ヒトラーを倒した」や「勝利を祝う」といった単純な意味に還元できない、複雑で多層的な文脈に支えられています。

戦争を記録し、記録された者としても生きたリー・ミラーの姿が、写真という枠を超えて私たちに語りかけてくるのです。

衝撃のラストに込められた真意を読む

歴史の記録者が背負った「沈黙」とは

映画『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』のラストは、「語られなかった真実」との向き合いが強く印象に残ります。

リー・ミラーは戦争の終結を「記録者」として体験したものの、その後は作品を発表することもなく、家族にも戦争体験を語りませんでした。

劇中では、息子・アンソニーとの対話によって、その沈黙が破られる象徴的な瞬間が描かれます。

これは単なる親子の和解ではなく、「伝えるべきことを封印してきた者が、ようやく声を上げる」というメッセージを含んでいます。

沈黙は弱さではなく、傷の深さゆえの選択だった。その背景にある苦悩を想像することが、観る者に強く求められるのです。

写真では伝えきれなかった「感情」

リー・ミラーが撮った写真は、時に言葉以上の力を持ちました。しかしそれでも、彼女自身の感情やトラウマを完全に伝えることはできなかったと映画は伝えています。

強制収容所、戦場、飢え、死、暴力、そして女性への残酷な扱い――彼女の目に映った現実は、あまりに過酷で、心に深い爪痕を残しました。

ラストで描かれるリーの姿は、そうした感情の“再確認”です。

写真だけでは届かなかった痛み、言葉にすることの怖さ、そのすべてを抱えて生きてきた彼女の姿に、報道写真家という職業の代償が浮かび上がります。

息子との再会が象徴する「継承」

終盤、リーのもとを訪ねた若者の正体が息子・アンソニーだと判明する場面。ここには重要なテーマが隠されています。

それは、「記録は次の世代へ託されるべきもの」というメッセージです。

リーが沈黙を守ってきたのは、戦争の記憶を自らの中に封じ込めたかったからではありません。

むしろ、それを理解できる時が来るまで、語るべきではなかったとも考えられます。

このシーンでは、記録と記憶の“バトン”がアンソニーに渡されることで、歴史の語り手が新たに生まれる瞬間が描かれます。

最後に“問い”を残す構成の意図

映画のラストは、決してドラマチックなカタルシスで終わるわけではありません。

むしろ観客に対して、「あなたはこの歴史をどう受け止めますか?」という静かな問いかけで幕を下ろします。

リー・ミラーが遺した写真、語られなかった過去、そして再び語り出した物語――

これらはすべて、「見たものを見たままに伝えること」の意味を、改めて考えさせる仕掛けです。

ラストの“静けさ”が語るもの

エンドロールに映し出される実際の報道写真は、あえて音を抑えた静かな演出で構成されています。

戦場の喧騒を生き抜いたリーの人生とは対照的に、終わりには“静寂”が待っています。

それは、「伝えるべきことはもう伝えた。あとはあなたが受け取る番だ」という、

記録者から鑑賞者へのバトンの受け渡しにも見えるでしょう。

このように、『リー・ミラー』のラストは、単に彼女の人生を締めくくるだけでなく、観る者自身に歴史の責任を委ねるラストとなっています。

戦争を、女性を、真実をどう捉えるか――その答えを出すのは観客自身なのです。

実在のリーと映画の描写の違いとは?

『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』は、戦場を駆け抜けた実在の女性写真家リー・ミラーの生涯を描いた伝記映画ですが、その内容はあくまで「実話に基づいた創作」です。つまり、映画は史実の完全な再現ではなく、彼女の内面や生き様の“本質”に迫るための再構成や演出を多く含んでいます。

フィクションの対話が表現する“もしも”

映画最大の演出は、晩年のリーがインタビューを受ける構造です。このインタビュアーが、物語の後半で実は息子アントニーであることが明かされ、観客に深い感動を与えます。

しかし、これは史実とは異なります。実際のリー・ミラーは1977年に亡くなっており、息子とのこのような和解的な対話が行われた記録は存在しません。映画におけるこの“対話”は、もし彼女が自分の人生を語ることができたなら——という仮定に基づいた、詩的で象徴的なフィクションです。

この演出は、彼女が実際には語らなかった戦争の記憶、女性としての怒り、PTSDなどを「言葉にする」ことで、観客がリーの感情を共有できるように構成されています。

写真と感情の演出:象徴的な浴室写真

リーがヒトラーの浴室で裸で撮影されたセルフポートレートは、20世紀で最も象徴的な報道写真のひとつとして知られています。映画ではこの写真に「怒り」や「挑発」の意味が込められているように描かれています。

一方、史実では、リー本人がこの写真の意図について多くを語ることはありませんでした。実際、彼女は戦後、自らの撮影した多くのネガやプリントを屋根裏にしまい、写真家としての活動から距離を取るようになります。映画が浴室写真に込めた「反抗」や「戦争への皮肉」というメッセージは、あくまで後世の解釈に基づいた演出といえるでしょう。

歴史的事実の再構成と省略

映画は限られた上映時間の中で物語を展開するため、多くの事実を再構成しています。以下に具体的な違いをまとめます。

時間軸の調整

モデルとして活躍していた時代から、マン・レイとの関係、そして従軍記者として戦場へ赴くまで、映画では短期間に凝縮されています。しかし実際には、それぞれの出来事に数年単位の時間がかかっており、特にエジプトでの生活(夫アジズ・エルーイ・ベイとの結婚生活)はほとんど触れられていません。

ローランド・ペンローズとの関係

映画ではローランドとの出会いと恋愛が運命的かつ中心的に描かれていますが、実際にはリーが既婚中に関係が始まった複雑な状況です。また、彼との結婚や育児についての葛藤も、映画では簡略化されています。

戦場での活躍:現実との違い

映画では、リーが男性ジャーナリストと肩を並べ、解放直後の強制収容所に乗り込む姿が描かれています。これは彼女の勇気を表す強力なビジュアルですが、実際には女性従軍記者には多くの制約がありました。

リー自身はそれらの制約を潜り抜け、時には命令に背いてでも最前線へ赴くという“型破り”な行動をとっていました。彼女の実際の行動は映画よりもさらに危険で、かつ孤独なものだったとも言えるでしょう。

PTSDと戦後の沈黙

映画では、戦争での体験がリーに深いトラウマを残し、戦後は沈黙と酒に溺れるような生活が続いたことが描かれます。これも事実に近い部分がありますが、実際のリーはその感情を他人に語ることすらなく、息子とも距離を保っていました。

映画に描かれたような「対話による和解」は実際には起きていません。リーの死後、息子アントニーが偶然に屋根裏から6万点以上のネガや手記を発見し、そこから母の真実を知ることになります。このエピソード自体が、まさに“沈黙”がどれほど重かったかを物語っています。

人物の合成と登場人物の省略

映画では、物語のスムーズな進行のために複数の実在人物をひとりのキャラクターにまとめて描いています。また、リーと親交の深かったピカソ、ココ・シャネル、ジャン・コクトーといった芸術家たちの存在は、映画では省略されています。

これは、焦点を「戦場での彼女の視点」と「母としての物語」に絞った演出上の選択といえるでしょう。

史実と創作を織り交ぜた“芸術的伝記”

このように、映画『リー・ミラー』は彼女の人生を忠実に追ったドキュメンタリーではなく、「実在の女性がもし声を発することができたら、どのように語っただろうか」という大胆な問いかけに基づいた構成になっています。

事実とフィクションの境界線を越えて、彼女の“沈黙の裏にあった声”を映像化した作品。そのため、事実とは異なる点がいくつもありますが、観客にとっては“真実の感情”に触れることができる表現となっているのです。

戦後のリーを苦しめた沈黙とPTSD

戦争が終わっても続いた“心の戦場”

第二次世界大戦で従軍写真家として最前線に立ち続けたリー・ミラーは、戦後、写真家としてのキャリアをほぼ封印し、長い沈黙の時間を生きることになります。その背景には、彼女が体験した戦場の極限的な現実と、それにより心に刻まれた深いトラウマがありました。

ブーヘンヴァルトやダッハウなどの強制収容所、ヒトラーの自宅、焦土と化したヨーロッパの町々。リーがカメラで記録した「真実」は、人間の残酷さと脆さを写したものでしたが、その一方で、彼女自身の心も確実に蝕まれていったのです。

6万点のネガが語る「沈黙」

戦後のリーは、公の場から姿を消していきます。『VOGUE』への寄稿も止まり、数万点に及ぶ写真のネガやプリント、日記や手紙はすべて屋根裏に封印されました。これは偶然ではなく、語らないという選択だったと見るべきでしょう。

当時、「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」という言葉は一般に認識されておらず、特に女性が戦争体験を語る場はほとんど存在しませんでした。リーは、語れないこと=背負い続けるしかないこととして、自らを沈黙の中に閉じ込めてしまったのです。

家族の中で「不在の母」だった

この沈黙は、家族関係にも影を落としました。息子アントニー・ペンローズは、自身の著書で「母と深く分かり合えた記憶はほとんどない」と述べています。感情の起伏が激しく、過去の話を一切しない母に、幼少期のアントニーは近づくことができませんでした。

しかし、リーの死後、彼が屋根裏で発見した遺品がすべてを変えます。膨大な写真と日記の数々が、語らなかった母の人生を静かに語り始めたのです。

映画が描く「もし語れていたなら」の世界

映画『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』では、リーが年老いた後、記者(のちに息子と判明)に人生を語る形式で物語が進行します。実際にはリーが生前に息子と和解するような対話の記録は残っておらず、この設定はフィクションです。

しかし、この創作は意味のあるものです。「もしも彼女があのとき話せていたら」。そんな“もう一つの現実”を描くことで、映画はリーの沈黙の裏にあった声を現代に届けています。

創造の再生──料理という新たな表現

戦後のリーは写真から距離を置いた一方で、料理という新しい表現手段に情熱を注ぐようになります。イギリス南部のチディングリーにある自宅「ファーリーズ・ハウス」では、彼女自身が考案した創作料理で客人をもてなすようになりました。

この料理活動は単なる趣味ではなく、彼女にとって“日常を通じた芸術”であり、心を癒すリハビリでもありました。美的感覚に優れたリーは、食材の色彩や盛り付けにも独自のセンスを発揮し、写真家としての感性を料理へと移していったのです。

息子アントニーが語る“再生の母”

息子アントニー・ペンローズは、後年こう語っています。

「料理は、母が再び創造できるようになった最初の場だった。そこに彼女は自由と喜びを見出していた。」

料理という行為を通じて、リーは再び自分を取り戻そうとしていたのかもしれません。戦争で負った傷を言葉にはできなくても、「作ること」で再び生きる実感を得ようとしていた彼女の姿は、沈黙に包まれた人生の中でも光を放っていたのです。

このように、リー・ミラーの沈黙は単なる「語らなかったこと」ではなく、「どう生きるか」に向き合った選択でもありました。写真から料理へと表現の形を変えながらも、彼女は常に創造の人だったのです。その姿は、今も静かに多くの人の心を揺さぶり続けています。

息子との再会が照らす心の余白

リー・ミラーの人生を描く上で、息子アントニー・ペンローズとの関係は避けて通れない要素です。

映画『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』では、親子の断絶と再接近を象徴的に描くことで、彼女の沈黙の裏にあった感情や葛藤に迫ろうとしています。

フィクションとしての“再会”が持つ意味

映画では、年老いたリー・ミラーがある青年記者のインタビューを受け、その過程で相手が実は息子アントニーであることが明かされるという構成が取られています。

この再会シーンは、史実では起こらなかった“もしも”の演出です。実際のリー・ミラーは1977年に亡くなっており、息子との和解のような場面があったという記録はありません。

それでも、この対話の描写は、彼女が語れなかった感情、謝れなかった過去、伝えられなかった思いを象徴的に浮かび上がらせています。

現実の親子関係にあった距離

実際のリーとアントニーの関係は、決して親密とは言えないものでした。アントニー自身が語るように、母は戦時中の経験について一切語らず、また家庭内でも感情的なやりとりを避ける傾向があったとされています。

リーのPTSDやアルコール依存、そして自己否定的な言動は、息子にとっても大きな影を落としました。そのため、アントニーは長年母に対して距離を感じ、理解できない存在として接していたのです。

“再会”が描き出すもう一つの真実

映画で描かれる再会は、ただの感動的な演出ではありません。むしろ、「沈黙してきた母と、知ろうとする息子」という構図を通して、語られなかった愛や、心の奥にあった謝罪と赦しが描かれています。

観客はこのやりとりを通して、リー・ミラーという人物が「戦争を写した写真家」という枠を超えた、一人の母親であり、一人の人間であったことを再認識させられます。

記録の中から“母”を見つけた息子

現実のアントニー・ペンローズは、リーの死後、自宅の屋根裏で6万点にも及ぶネガや日記、書簡を発見しました。そこに残されていた数々の記録を通して、ようやく「母が何を見て、何を感じていたのか」を理解する旅が始まったのです。

この過程で彼は母の写真をアーカイブし、本として出版し、展覧会を開催するなど、リーの功績を世界に広めていきました。物理的な再会ではなく、「記録を通じた心の再会」が、実際の彼の物語だったのです。

心の余白にそっと灯された光

映画が描いたような劇的な対話は、現実には存在しませんでしたが、リー・ミラーの人生を知れば知るほど、そこには「話せなかった言葉」と「届かなかった想い」が確かにあったことが感じ取れます。

映画が提示した再会の場面は、それらの感情の余白に光を当て、リー・ミラーという人物を「記者」「写真家」だけでなく、「母」「女性」「人間」として浮かび上がらせた象徴的な瞬間なのです。

実話に基づく映画『リー・ミラー』のネタバレ総括ポイント

- 実在の写真家リー・ミラーの激動の半生を描いた伝記映画

- 主演ケイト・ウィンスレットが製作総指揮も務めた情熱作

- 1930年代のモデル時代から戦後までの人生を時系列で描写

- ヒトラーの浴室で撮影したセルフポートレートが象徴的に登場

- 映画は実話に基づくが、息子との対話などは創作要素

- 女性が報道の最前線で活動する困難さがリアルに描かれている

- 実際のリーはPTSDに苦しみ、戦後は写真を封印していた

- 戦場での取材は男女問わず過酷で、命がけの記録だった

- 写真を通じて戦争の本質と倫理的葛藤を問い続けた人物像

- 映画では「語られなかった記憶」を対話形式で再構成している

- 息子アントニーとの心の距離と再接近が感情の核となる

- 芸術家との人間関係から多面的な彼女の内面を浮かび上がらせる

- 実話をもとにしつつも、演出で“心の真実”に迫る構成となっている

- 戦後は写真家から料理家として自己再生を図った側面も描かれる

- 映画のラストでは観客に「歴史と記憶を受け継ぐ」視点を提示している