『プロヴァンスの休日』は、ジャン・レノ演じる偏屈な祖父と孫たちのひと夏の交流を描いた、心温まるフランス映画です。本記事では、作品の基本情報やキャスト紹介をはじめ、物語全体のあらすじからネタバレを含む解説、感動的なラストシーンの描写までを丁寧にひも解いていきます。

特に注目したいのは、聴覚障害を持つテオ君の存在が、家族の再生にどう影響を与えたか。そして、本作が「ベタなのに泣ける」と言われる理由とは何なのか。南仏プロヴァンスの美しい風景と共に描かれるテーマには、世代間の断絶や和解、自然と共に生きる豊かさといった、誰にでも響く普遍的なメッセージが込められています。

この記事では、映画をこれから観る人にも、観終えた人にも役立つ情報を網羅しながら、『プロヴァンスの休日』の魅力を余すところなくお届けします。

プロヴァンスの休日の魅力とあらすじ紹介

チェックリスト

-

『プロヴァンスの休日』は祖父と孫たちの再会と和解を描いたフランス映画

-

舞台は南仏プロヴァンスで、自然と人の触れ合いが物語を彩る

-

聾唖の少年テオが家族をつなぐ鍵となり、祖父の心を変化させる

-

映画のラストは派手さはなくとも、静かな再会が深い感動を生む

-

音楽と映像が感情を補完し、余白の演出が心に響く

-

世代間のギャップや文化の違いが対話と成長のきっかけとなる

映画『プロヴァンスの休日』基本情報と舞台紹介

| 項目 | 情報 |

|---|---|

| タイトル | プロヴァンスの休日 |

| 原題 | Avis de mistral |

| 公開年 | 2014年 |

| 制作国 | フランス |

| 上映時間 | 105分 |

| ジャンル | ヒューマンドラマ / 家族 |

| 監督 | ローズ・ボッシュ |

| 主演 | ジャン・レノ |

原題・邦題とタイトルの意味

『プロヴァンスの休日』は、2014年にフランスで制作・公開されたヒューマンドラマ映画です。原題は「Avis de mistral(アヴィ・ド・ミストラル)」で、直訳すると「ミストラル警報」。ここでの“ミストラル”とは、南フランス特有の強く乾いた北風のことであり、作品の重要な象徴となっています。

日本では初期に『ミストラルの風に抱かれて』という直訳に近い邦題で紹介された経緯がありますが、後に『プロヴァンスの休日』へと改められました。この変更は、作品の持つ明るく心温まるトーンをより的確に表現するためと考えられています。

監督・脚本とキャスト紹介

本作を手がけたのは、フランスの女性監督ローズ・ボッシュ。『黄色い星の子供たち』などで知られ、家族や世代間の問題を丁寧に描く作風が評価されています。

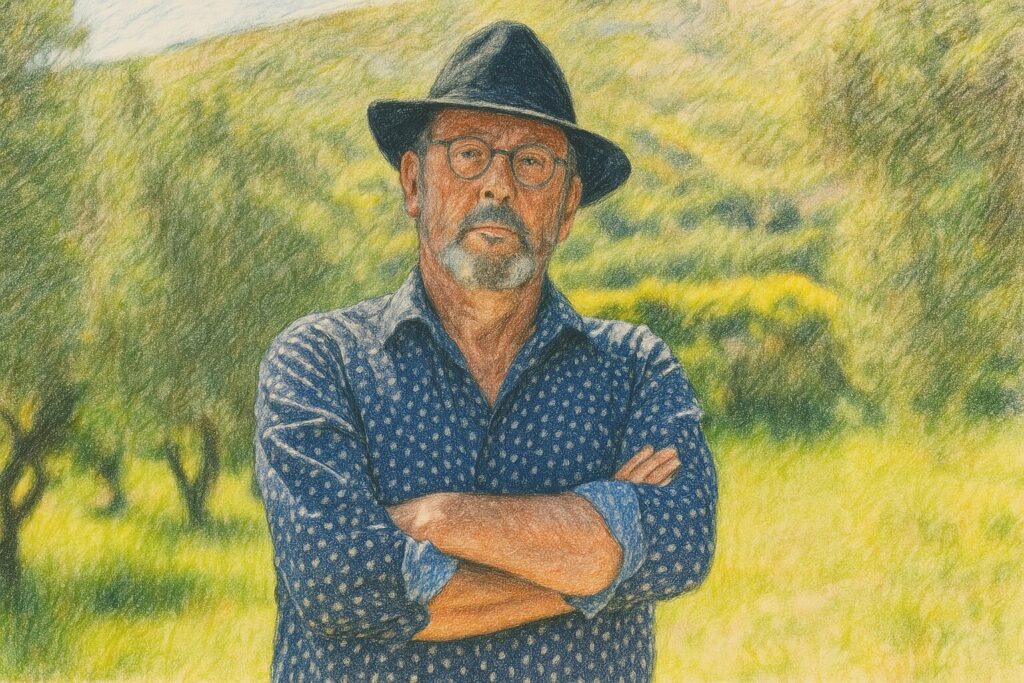

主演は、名優ジャン・レノ。『レオン』『ダ・ヴィンチ・コード』などで知られる彼が、今作では偏屈ながら愛情深い祖父・ポール役に挑戦。従来のクールでタフなイメージとは異なる、温かく人間味あふれる一面を披露しています。

映画の舞台:南フランス・プロヴァンス

『プロヴァンスの休日』の最大の魅力の一つが、舞台となるプロヴァンス地方の風景です。地中海に面し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれたこの地域は、広大なオリーブ畑やラベンダー畑、石造りの村など、絵画のような景観にあふれています。

特に劇中では、カマルグ地方の風景が印象的に描かれ、都会育ちの若者たちが初めて経験する“田舎の日常”との対比が物語に深みを与えています。

プロヴァンスの風と土地が持つ意味

タイトルにも使われている「ミストラル(強風)」は、単なる自然現象ではなく、登場人物たちの心情の変化や人間関係の揺れを象徴する存在です。この風を背景に、祖父と孫たちがぶつかり合い、理解し合う過程が丁寧に描かれます。

また、プロヴァンスという土地自体が単なる背景ではなく、家族の再生や内面の癒しを促す“もう一人の登場人物”として描かれている点が特徴です。都会と違い、ゆったりと流れる時間や自然との共生、人との濃密な関係性が、キャラクターたちの成長と変化を優しく後押しします。

映像と音楽が紡ぐ癒しの空気感

映像と音楽の使い方も、作品の雰囲気を支える重要な要素です。例えば、オープニングで流れるサイモン&ガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス」は、観客に郷愁と静けさを感じさせつつ、物語の始まりを効果的に演出します。

使用されている音楽の多くがアメリカの名曲であることに対し、戸惑いを感じる声も一部にはありましたが、懐かしさと優しさが映像と相まって、“旅に出たような気分”や“心のデトックス”を味わえる作品に仕上がっています。

このように『プロヴァンスの休日』は、風景・人物・音楽が一体となって描かれる、南フランスの自然と家族の物語です。華やかな展開があるわけではありませんが、だからこそ日常のありがたさや、人と人との温もりが沁み入る作品です。

心温まるあらすじをネタバレ解説

『プロヴァンスの休日』は、南フランスの田舎を舞台に、家族の再生と世代間の和解を描いた心温まる物語です。特別な事件が起こるわけではありませんが、誰もが共感できる日常のすれ違いと理解が丁寧に描かれています。

プロローグ:疎遠だった祖父との再会

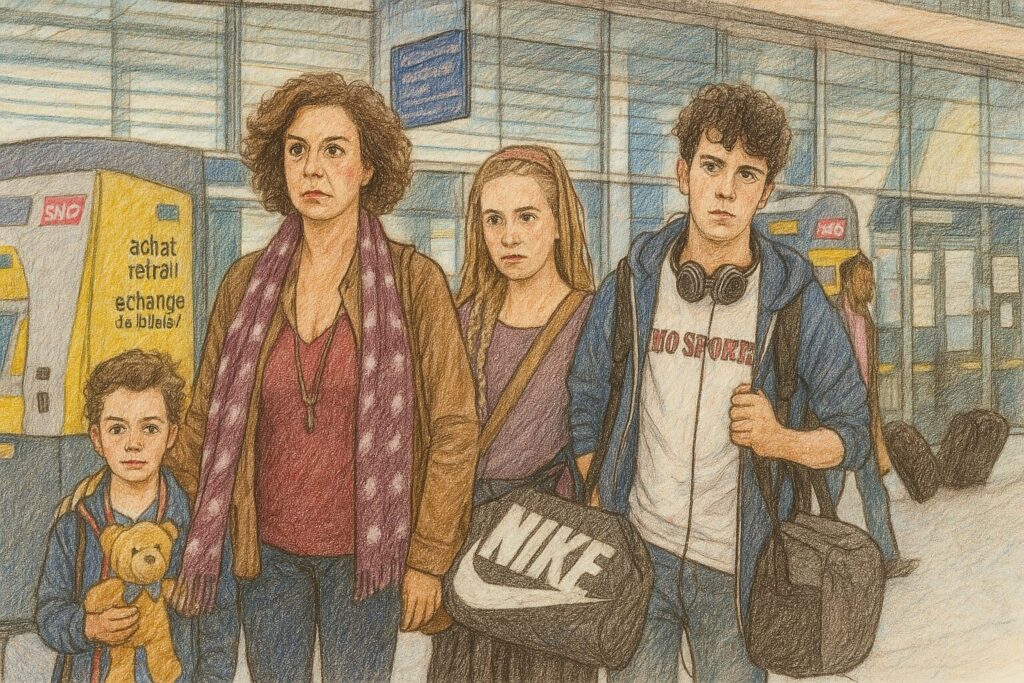

物語の始まりは、パリに住む三人の孫アドリアン、レア、テオが、夏休みを田舎で過ごすために母親の実家に向かうシーンからです。母親の突然の仕事の都合で、祖父母に預けられた彼らは、17年間音信不通だった祖父ポールと、ほぼ初対面のような距離感で再会します。

この祖父ポールは、かつて若くして妊娠した娘に厳しく接した結果、長く娘と絶縁してしまった過去があります。そのため、孫たちとは全く関係を築いてこなかったのです。

前半:田舎暮らしと世代の衝突

田舎での暮らしは、都会育ちの孫たちには刺激のない退屈なもの。スマートフォンの電波は通じず、娯楽も少ない。そんな環境にフラストレーションを溜める孫たちと、頑固な祖父ポールとの間には絶えず小さな衝突が起こります。

特に思春期のアドリアンとレアは、干渉してくるポールに反発し続けます。一方、ポールも現代の若者に対する理解が乏しく、距離を詰めるどころか余計に反感を買ってしまいます。

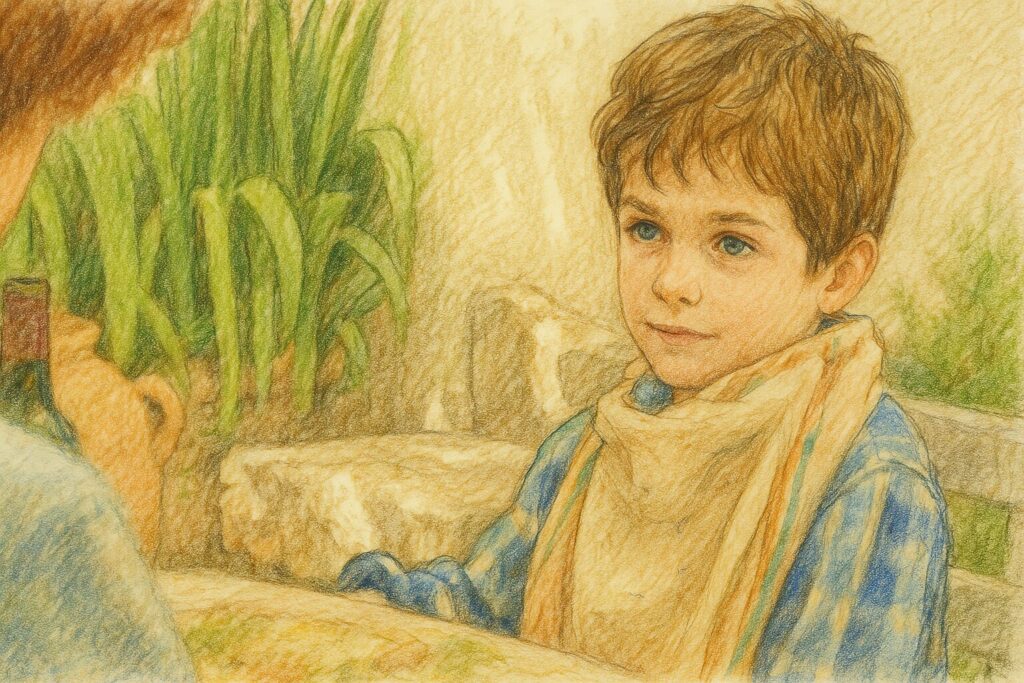

中盤:交流を結ぶテオ君の存在

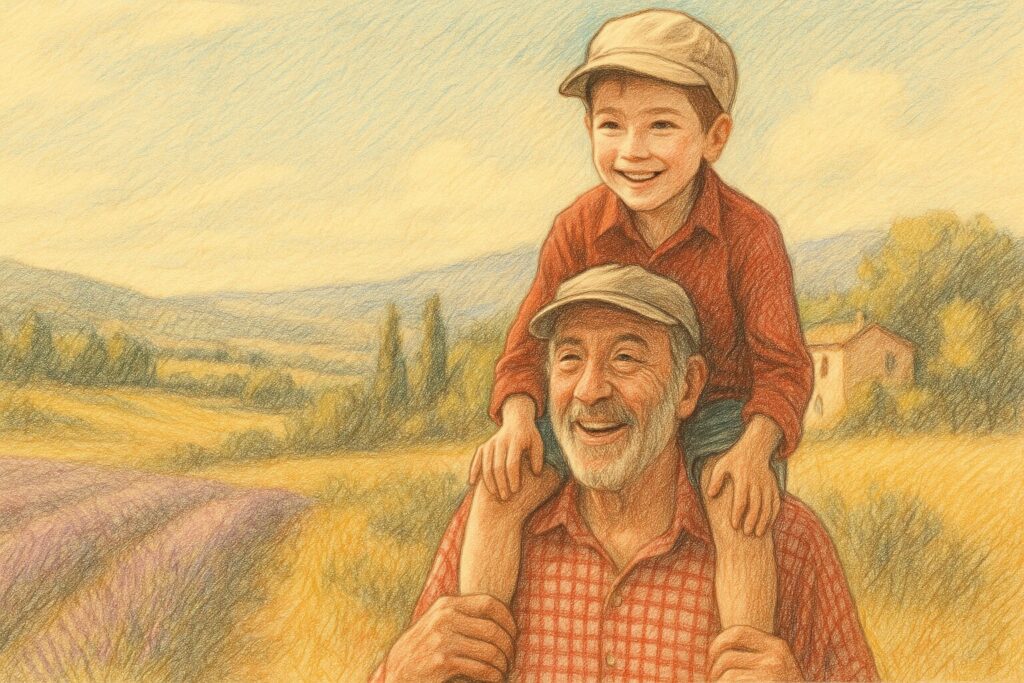

この険悪な雰囲気を少しずつ和らげていくのが、聴覚障害を持つ末っ子・テオの存在です。言葉を使わずに心を通わせるテオは、祖父の農作業を手伝い、手話や表情を通じて少しずつ信頼関係を築いていきます。

テオの素直な行動が、家族全体の空気を変えていき、ポールも次第にぶっきらぼうな態度を和らげていきます。

終盤:恋とトラブル、そして祖父の変化

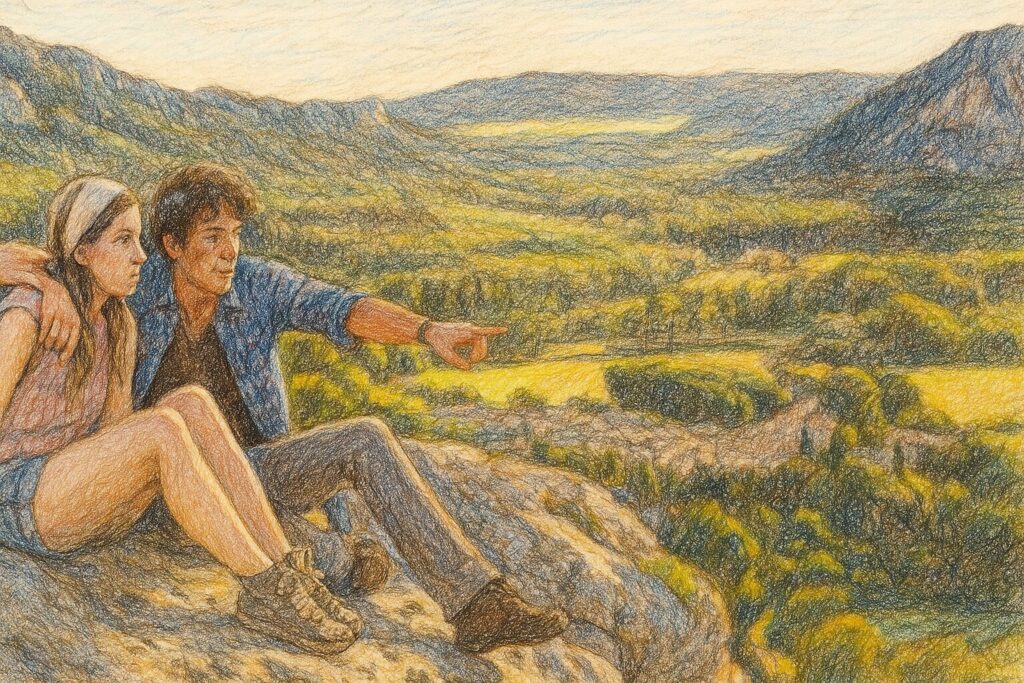

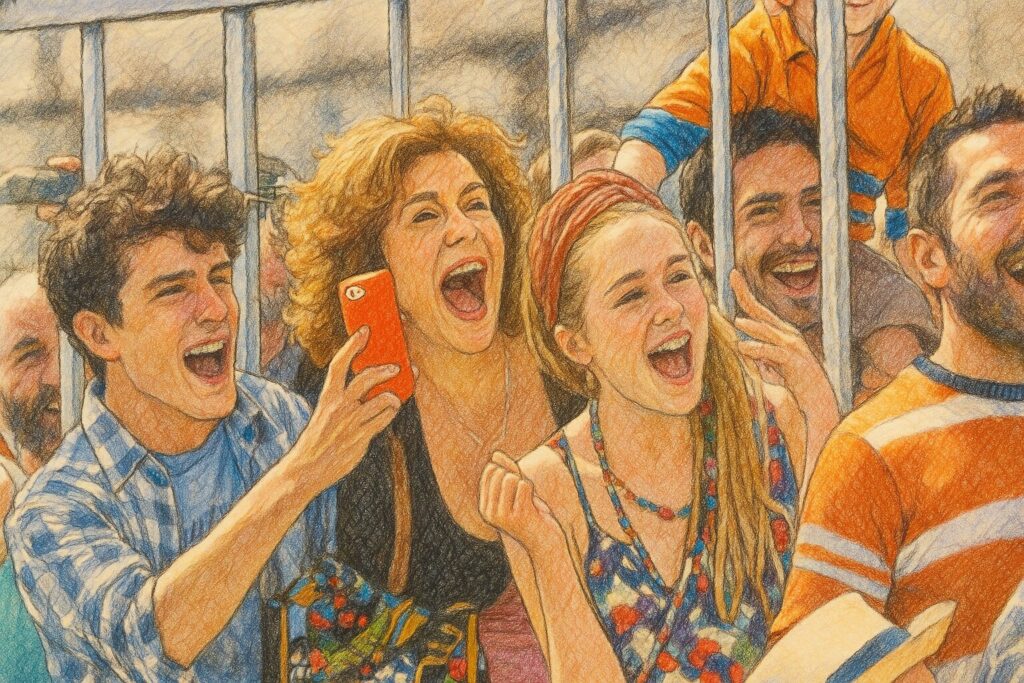

物語が大きく動くのは、長女レアが地元の青年チアーゴと恋に落ちてからです。親に反発するような恋愛に夢中になるレアでしたが、その恋がドラッグの危険に巻き込まれてしまうというトラブルが発生します。

祖父ポールは、かつて自分が娘にしてしまった過ちを繰り返さないように、命がけでレアを救いに向かいます。この行動を通じて、彼は孫たちへの本当の思いと責任を取り戻していきます。

また、ポール自身の過去――ヒッピー時代、そして早くに亡くなった弟マヌへの想い――も描かれ、彼の内面にある孤独や喪失感も物語の深みに繋がっています。

クライマックス:家族が一つになる瞬間

チアーゴとの事件のあと、ポールはついに禁酒を決意。家族のために自分を変えようと努力し始めます。そして、オリーブオイルの品評会で金賞を受賞したことをきっかけに、彼は自分の生き方に誇りを持ち直します。

物語のラストでは、17年の時を経て、娘エミリーと再会する場面が描かれます。テオが二人を繋ぐ橋渡しとなり、親子はようやく向き合うことができるのです。特に、派手な演出はない静かなホームシーンだからこそ、長く冷えていた親子の心が再び温もりを取り戻す感動が際立ちます。

まとめ:日常のなかにある“かけがえのない時間”

この作品の魅力は、「劇的な出来事」ではなく、「小さな変化」が積み重なることで生まれる感動です。どこにでもある家族の物語が、南仏の光と風の中で静かに輝き出す。そんな“日常の尊さ”を描いた一本です。

親子の確執、世代のギャップ、失った絆の回復――これらは誰にとっても身近なテーマであり、観る人それぞれの心に響く場面が必ずあるはずです。『プロヴァンスの休日』は、まさに“ベタだけど泣ける”という表現がぴったりな、珠玉の家族映画です。

ラストシーンをネタバレ考察

家族の“本当の再会”が描かれる静かなクライマックス

『プロヴァンスの休日』のラストは、目立った演出や劇的な展開こそないものの、じんわりと胸を打つ「感情の回復」の瞬間が丁寧に描かれています。終盤、娘エミリーと疎遠だった祖父ポールが、17年ぶりに駅のホームで再会します。互いの頑なだった心が、ついに歩み寄る場面です。

このとき、2人を繋いだのは聴覚障害を持つ末っ子テオの存在でした。テオの無垢なまなざしと、手を引くという小さな行動が、言葉では届かなかった想いを橋渡しする役割を果たしています。

過去を許し合うことで未来が始まる

親子の会話はごく短く、派手な感情のぶつかり合いもありません。しかし、「家に来るか?」「もちろんだよ」といった素朴で温かい言葉のやり取りの中に、長年のわだかまりが静かにほどけていく様子が見て取れます。

これは和解というより、「共に時間を過ごすことから始めよう」とする意思の表れです。和解をドラマチックに描くのではなく、生活の延長線上で再び関係を結び直すことの尊さを表現していると言えるでしょう。

テオの視点と“静かな感動”の演出

エンドロールでは、エミリーが家族の写真を見返すシーンが流れます。派手な演出はないものの、夏の日々が確かに心に残っていることを示す印象的な締めくくりです。

また、祖父とテオの間で芽生えた信頼と愛情は、物語の軸として最後まで強く息づいています。音のない世界で生きるテオだからこそ、言葉ではない大切なものを伝えられた。そのことが、家族全体の心の扉を少しずつ開いていったのです。

映画のテーマとメッセージ

家族の再生を描いたハートフルな物語

『プロヴァンスの休日』は、疎遠になっていた家族が再び心を通わせていく過程を描いた作品です。

祖父・ポールと、彼と長年断絶していた娘エミリー、そしてその子どもたち。17年の溝があるにもかかわらず、孫たちとの触れ合いがポールの心を解かし、やがて家族は再び絆を結び直していきます。過去の確執を引きずりながらも、それを乗り越える姿が、観る者の心を温かく包み込みます。

こうした物語は、単なる「仲直り」にとどまりません。誰しもが抱える家族とのすれ違い、不器用な愛情、そしてそれに気づく瞬間に焦点を当てており、観客の多くが自分自身の経験と重ね合わせられる普遍性があります。

世代間ギャップが生む摩擦と成長

本作では、祖父世代と孫世代の価値観の違いがしばしばぶつかります。

例えば、ネットやスマホが生活の一部となっている都会育ちの孫たちと、自然の中で自給自足に近い暮らしを送る祖父との間では、当然のように軋轢が生まれます。

特に印象的なのが、祖父のポールがFacebookの友達申請をきっかけに、かつてのヒッピー仲間と再会するエピソード。一見、古い世代には無縁に思えるSNSが、新しい繋がりや過去との和解を生むきっかけになる点に、世代間の橋渡しとしての意味が込められています。

このように、価値観の違いを乗り越えていくプロセスそのものが、この映画のテーマの一つであり、若者にも大人にもそれぞれの視点で響く作品に仕上がっています。

自然の中で気づく「本当の豊かさ」

物語の舞台である南フランス・プロヴァンスは、ただの風景背景ではありません。

澄んだ空気、広がるオリーブ畑、満天の星空。これらの自然は、ポールたちの生き方と密接に結びついており、都会の喧騒とはまったく異なる価値観を浮き彫りにします。

実際、都会から来た孫たちは最初こそこの田舎暮らしを不便と感じますが、やがてその美しさや心地よさに魅せられていきます。自然とともにある生活のなかで、家族との関係がゆっくりと癒され、再構築されていく様子は、この映画が伝えたい核心でもあります。

過去との向き合いが未来を変える

ポールが長年引きずっていたのは、娘との断絶だけではありません。若くして亡くした弟マヌへの思い出も、彼の心に深く影を落としています。

その弟とかつて愛し合っていたイレーヌとの関係、そして今も続くヒッピー仲間たちとの絆が、ポールという人物を立体的に描いています。

ジャン・レノ演じるポールは、単なる「頑固じいさん」ではなく、過去の喪失や挫折を抱えたまま、うまく感情を表現できない不器用な人間像として描かれているのです。その彼が孫や昔の仲間たちを通じて再び心を開き、過去と向き合う決意をする場面には、多くの観客が心を打たれるでしょう。

観る者に「家族とは何か」を問いかける

本作が残すメッセージは非常にシンプルです。家族とは、すれ違いや誤解があっても、時間をかけてわかり合おうとする努力が大切だということ。

プロヴァンスという雄大な自然の中で、家族が互いに過去を乗り越え、未来へ一歩踏み出していく姿は、観る人にとっての「人生を見つめ直すきっかけ」にもなり得ます。

「ベタだけど、泣ける」と多くの人が感じるのは、こうしたテーマが丁寧に描かれているからに他なりません。今こそ、多くの人に観てほしい、心温まる一作です。

「ベタなのに泣ける」理由とは?

王道ストーリーでも心を打つ工夫がある

『プロヴァンスの休日』は、家族の再生や世代間の和解を描くいわゆる“ベタ”なストーリー展開です。疎遠だった祖父と孫たちがひと夏の交流を通じて絆を深めていく——この流れは、映画やドラマで何度も描かれてきた定番のプロットだと言えます。

しかし、この映画が“泣ける”と多くの観客に評価されるのは、王道を丁寧に、かつ感情の機微を繊細に描いているからです。

感情の変化を時間と空気で描く演出

例えば、序盤では都会育ちの孫たちが田舎での生活に戸惑い、不機嫌に過ごす様子が描かれます。それが中盤以降、テオを通じて祖父・ポールの人柄に触れる中で、少しずつ緊張がほぐれていく流れが非常に自然なのです。特にポールとテオの関係は、セリフに頼らず表情や行動で感情を伝えており、観る者の想像力を刺激します。

キャラクター同士の距離が縮まるプロセスに“ご都合主義”がないことが、この作品に説得力とリアリティを与えています。

泣ける理由は「対話の余白」と「沈黙」にある

この映画では、激しい言い合いや感情の爆発よりも、沈黙や視線の交差が多用されます。

特に、ジャン・レノ演じる祖父ポールがアドリアンの涙に静かに寄り添う場面や、ラストでエミリーと再会するシーンでは、感情を言葉にせず“伝える”演出が効果的に使われています。

このような“余白”のある描写は、観客自身が想像を働かせ、感情移入しやすくなるポイントでもあります。

共感しやすい“等身大のドラマ”

また、この作品の魅力は、「映画的な非現実」ではなく、誰にでも起こり得るリアルな関係性の中にドラマがある点です。

思春期の恋、親との確執、祖父母との距離感。登場人物の行動や感情は、どれも大げさではなく、「わかる」「そういうことあるよね」と感じさせる“共感可能な体験”に基づいています。

泣ける理由は、感動を押しつけてこない誠実さにあるとも言えるでしょう。ベタだからこそ、丁寧に作ればストレートに心に届く。『プロヴァンスの休日』はその好例です。

海外音楽と映像美の演出効果

『プロヴァンスの休日』は、物語だけでなく音楽と映像の調和によっても深い印象を残す作品です。特に印象的なのは、アメリカ音楽と南仏プロヴァンスの風景との意外性ある融合が生み出す独特な空気感です。

サウンド・オブ・サイレンスが開く物語の扉

冒頭、南仏プロヴァンスへ向かう列車内で流れる「The Sound of Silence」は、観客の心を一気に引き込みます。サイモン&ガーファンクルによるこの静謐な楽曲は、過去のわだかまりと未来への希望が交錯する感情を繊細に描き出します。

言葉を交わすことの少ない家族の再出発を象徴するこの選曲は、世代を超えた“沈黙の時間”の重さと意味を観る者に感じさせる導入として効果的です。

音楽が物語を語る“無言の演出”

この映画では、セリフを最小限に抑えた“静の演出”が多用されています。

特に、祖父ポールと聾唖のテオが畑で心を通わせる場面では、一言も交わさなくても二人の心の距離が縮まっていく様子が、音楽と映像の力で丁寧に表現されています。

感情の説明を省き、代わりに“音”と“視覚”で語る手法は、物語に奥行きと余韻を生み出しているのです。

アメリカ音楽とプロヴァンスの風景——その意外な理由

一見ミスマッチにも感じられる、60~70年代のアメリカンロックやフォークソングの挿入。しかしこれは、ジャン・レノ演じる祖父ポールとその仲間たちがかつてヒッピー文化の中で青春を過ごしてきた、“反骨と自由”の象徴としての音楽なのです。

フランスの田舎風景に流れるアメリカ音楽は、登場人物の過去と内面を代弁する装置として機能しており、「音」と「風景」の組み合わせがキャラクターの人生の背景を浮かび上がらせます。

絵画のような映像と音楽の“癒し効果”

南仏プロヴァンスの風景は、それだけで癒しの力を持っています。

オリーブ畑、石造りの家、夏の陽射し。これらがアメリカ音楽と組み合わさることで、観る者に“懐かしさと新しさが交錯する不思議な郷愁”を与えます。

BGMが静かに流れる中、自然の中で過ごす孫たちの笑顔や、老人たちの語らいのシーンは、セリフ以上に感情を伝える瞬間です。

音楽と映像が織りなす“粋”な世界観

劇中では「イージー・ライダー」のようなヒッピー文化へのオマージュが散りばめられており、ジャン・レノたちの世代と若い孫世代との価値観の対比と融合が映像と音楽で描かれています。

これにより、ただ美しいだけではない、“何かを感じ取れる映画”としての深みが加わっているのです。

セリフ以上に心に響く映像と音の調和

この映画が観客に残す印象は、「きれいだった」「癒された」だけでは終わらない感覚です。

それは、視覚と聴覚が同時に刺激され、物語が「体験」として観る者に届いているからです。

エンドロールに至るまで、映像と音楽が主役のように存在感を放ち、観終えたあともしばらく余韻が残ります。

このように『プロヴァンスの休日』は、音楽と映像が融合することで、台詞に頼らずとも感情を豊かに届けてくれる作品です。

心に優しく染み入るような“映画らしい映画”を味わいたい人にとって、視覚と聴覚を活かした演出効果は最大の魅力の一つだと言えるでしょう。

プロヴァンスの休日の人物と演出の深掘り

チェックリスト

-

登場人物は世代や価値観の違いを超えて心を通わせていく構成

-

ジャン・レノ演じる祖父ポールは無骨ながらも内面の優しさを静かに表現

-

聴覚障害を持つテオ君が家族の絆をつなぐ中心的存在として描かれる

-

若者の恋愛や葛藤を通して、成長と自己理解のプロセスが丁寧に描かれる

-

SNSが世代間のギャップをつなぐ橋として機能し、過去との和解を導く

-

フランスの田舎文化と都会的価値観の対比が、心の豊かさへの気づきを促す

登場人物とキャスト紹介

『プロヴァンスの休日』には、世代や価値観の違いを抱えながらも心を通わせていく登場人物たちが多数登場します。南フランスの美しい自然を背景に、それぞれのキャラクターが物語に温かみと深みを加えています。

ポール・マグレ(ジャン・レノ)

偏屈ながらも愛情深い祖父

本作の主人公であり、ジャン・レノが演じるポールは、オリーブ農園を営む頑固一徹な老人。若い頃はヒッピーとして自由な生き方をしていたものの、現在は保守的な日々を送り、家族とは長年疎遠になっていました。

孫たちとのひと夏の交流を通して、不器用ながらも少しずつ心を開いていく姿が丁寧に描かれています。表情の変化やセリフに頼らない演技が光る役どころです。

イレーネ(アンナ・ガリエナ)

家族をつなぐ優しい祖母

イレーネはポールの妻であり、家族の潤滑油のような存在です。エミリーの子どもたちをパリまで迎えに行くなど、物語の導入においても重要な役割を担います。

夫の頑固さに困りつつも、根気強く見守り、支える包容力のある女性。どのシーンでも穏やかな安心感を与えてくれるキャラクターです。

アドリアン(ユーゲ・オフレ)

反発心と繊細さを持つ長男

都会的で皮肉屋な一面を持つアドリアンは、祖父との生活に強く反発する少年です。しかし、弟のテオの面倒を見たり、祖父の過去に触れたりする中で、少しずつ成長と変化を見せていきます。

将来への不安と葛藤を抱える思春期のリアルな姿が共感を呼ぶ役柄です。

レア(クロエ・ジュアネ)

青春の葛藤を体現する長女

長女レアは、環境活動に熱心で、祖父との価値観の違いに戸惑いながらも、恋や衝突を経て成長していく存在です。地元の青年チアーゴとの出会いは、彼女にとって初めての大きな感情の揺れを体験するきっかけとなります。

思春期の不安定さと真っ直ぐさを自然に演じきっている点が魅力です。

テオ(ルーカス・ペリシエ)

言葉を超えて心を通わせる末っ子

テオは聴覚障害を持つ少年で、物語の“癒し”と“つなぎ役”を担う重要な存在です。祖父ポールに最初に心を開き、言葉がなくとも心が通じ合う様子が感動的に描かれます。

彼の無垢な笑顔や自然な演技は、映画全体を優しく包み込みます。

その他の個性豊かな登場人物

- エミリー(母/ポールの娘)

カナダでの新生活を選ぶため、子どもたちを祖父母に預ける。ポールとの確執が物語の起点となり、ラストでは和解の兆しが描かれる。 - チアーゴ

レアの恋の相手で、移動ピザ販売をしている地元の青年。過去にドラッグの問題を抱えていたという設定があり、彼の存在がレアの成長にもつながる。 - マガリ

チアーゴの姉でアイスクリーム店を営む女性。アドリアンの密かな恋の相手として登場し、青年の淡い思いを象徴する存在。 - ポールの旧友たち

かつてのヒッピー仲間たちで、SNSを通じて再会するエピソードが描かれます。彼らとの語らいが、ポールが過去を受け入れ、家族と向き合うきっかけとなります。

ジャン・レノが見せた祖父役の新境地

映画『プロヴァンスの休日』におけるジャン・レノは、これまでのイメージを良い意味で裏切り、無骨ながらも温かい祖父像を静かに体現しています。寡黙で硬派な役柄が多かった彼が、本作では“感情を内に秘める優しさ”をにじませる新たな表現に挑戦しており、キャリアの中でも異色かつ魅力的なパフォーマンスとなっています。

「レオン」の印象を超える穏やかな存在感

ジャン・レノといえば、『レオン』のように孤独で鋭い殺し屋といった、強くて無口な男のイメージが定着している俳優です。

しかし『プロヴァンスの休日』では、その沈黙が意味するのは威圧感ではなく、人生を経てにじみ出る哀愁と包容力です。かつての“強さ”が、ここでは“静かな優しさ”として機能しています。

無骨で不器用、それでも誠実な祖父ポール

ポールというキャラクターは、家族との確執や弟の死といった過去を抱えた、頑固で無口な老人です。

言葉で愛情を示すのが苦手で、誤解されやすい一面を持ちながらも、孫たちとの交流を通じて少しずつ変わっていきます。

とくに印象的なのは、聾唖の孫テオとの関係。言葉を使わずとも、ジェスチャーや視線だけで心を通わせる様子は、演技の妙を感じさせる場面のひとつです。

表情と間(ま)で伝える熟練の演技

本作でジャン・レノが多用しているのは、“沈黙の演技”。感情を声高にぶつけるのではなく、目線、呼吸、表情のわずかな動きで語るスタイルは、観客に“感じさせる”力があります。

例えば、アドリアンが将来への不安を吐露し、涙を見せるシーンで、ポールが無言で肩に手を置くだけの演出。この静かな共感こそ、ジャン・レノの“祖父としての新境地”を象徴しています。

ヒッピー世代の過去を重ねた説得力

ポールは若かりし頃、ヒッピー文化に傾倒していたという背景があります。仲間とバイクで旅をし、ギターを奏でて歌い合った過去。

この“かつて自由を愛した男”という設定が、今の頑なな老人ポールと重なることで、キャラクターに奥行きが生まれています。

ジャン・レノ自身もヒッピー文化の空気を知る世代であり、過去と現在のギャップを自然に演じ切れる年齢的なリアリティが役に深みを加えています。

ジャン・レノの「新たな魅力」が光る一本

ジャン・レノはこれまで、冷静沈着でどこか孤独な男を演じてきましたが、本作では年齢を重ねた俳優だからこそ表現できる“心の柔らかさ”を前面に押し出しています。

過去に縛られつつも、家族への愛を少しずつ言葉や行動で示していく姿は、まさに“変わっていく男”の静かな感動を呼ぶ演技でした。

このように、『プロヴァンスの休日』におけるジャン・レノは、従来のイメージから一歩踏み出し、頑固で愛情深い祖父という役柄を通じて、観客に新しい魅力を届けました。

派手さはないものの、セリフの少ない“間”を味方につけた演技は、まさに“円熟した名優の新境地”といえるでしょう。

テオ君(ルーカス・ペリシエ)の存在と現在の活動

聴覚障害の少年が物語を動かす存在に

映画『プロヴァンスの休日』において、最も印象的な存在の一人が、末っ子のテオ君です。彼は生まれつき聴覚障害を持つ少年として描かれ、セリフこそないものの、表情や仕草だけで観客の心を惹きつけます。作中でテオは、家族とのわだかまりを抱える祖父ポールに最初に心を開く存在となり、家族再生のきっかけをつくる“心の架け橋”としての役割を果たします。

とくに感動的なのは、ポールとテオが日常のなかで静かに交流する場面です。鶏小屋の掃除、オリーブ畑の散策、視線を交わしながらの手話など、特別な演出ではなく“日常の温もり”が描かれているのが特徴です。語らずとも心が通う瞬間に、観客は深い安らぎと感動を覚えることでしょう。

演じたのは実際に聴覚障害を持つ子役

このテオを演じたのが、ルーカス・ペリシエ(Lukas Pélissier)です。彼自身も重度の聴覚障害を持ち、幼い頃から両親と手話でコミュニケーションを取ってきた経験を持っています。『プロヴァンスの休日』の監督ローズ・ボッシュが「聴覚障害を持ちながら俳優を目指す子ども」を求めていたなかで、当時7〜8歳のルーカスと出会い、テオ役に抜擢されたという経緯があります。

ボッシュ監督は彼について「活発で集中力があり、自分の手話の表現が不正確だと再撮影を求めるほどのプロ意識を持っていた」と語っており、撮影現場でも高い演技力を発揮していたことがわかります。

俳優としてのその後の活動

『プロヴァンスの休日』(2014年)で鮮烈なデビューを果たしたルーカスですが、その後の映像出演は比較的少なめです。2019年にはフランスのテレビドラマ『Sam』(第4シーズン第8話)に出演し、ここでも聴覚障害を持つ少年・ジュリアン役を演じました。それ以外には、ジャン・レノと共にフランスの人気トーク番組『ヴィヴモン・ディマンシュ』への出演や、複数のCM(クレディ・ミュチュエル銀行、ルノー、エールフランスなど)への出演実績があります。

ただし、2020年代以降は映画やテレビドラマでの出演が確認されておらず、俳優としての表立った活動は控えめです。これまでに彼が出演した映画は『プロヴァンスの休日』のみとされています。

現在の様子とSNSでの近況

ルーカス・ペリシエの公式SNSアカウントを確認してみると、フォロワー数は約1100人ほどと控えめで、投稿は多くないものの、トゥールーズやパリを拠点に生活している様子や、地元イベントへの参加などが伺える内容が掲載されています。俳優活動に関する直接的な投稿はなく、学業や他の道に注力している可能性が高いと考えられます。

TwitterやFacebookでの活動は見当たらず、インタビュー記事なども近年は発表されていません。出演作の情報や本人のメディア露出も少ないことから、芸能界での活動は一旦落ち着いているとみられます。

テオという役が与えた影響

『プロヴァンスの休日』においてテオという存在は、声を持たずとも、周囲と心を通わせることができるというメッセージを体現した人物です。そしてそれを実際の聴覚障害者であるルーカス・ペリシエが演じることで、映画全体にリアリティと優しさが加わりました。今後、彼が俳優として再び活動するかどうかは未知数ですが、彼の演じたテオは、作品の中でも観客の心の中でも、深く記憶に残る存在であることは間違いありません。

SNSが繋ぐ世代間の絆とは?

意外なツール「SNS」が家族の再生を後押し

『プロヴァンスの休日』では、SNSという現代的なツールが重要な役割を担っています。

特に注目したいのは、アドリアンが祖父ポールの知らないうちにFacebookアカウントを作成したエピソードです。

当初は軽い悪ふざけとして始めた行為が、結果的にポールのかつてのヒッピー仲間との再会に繋がり、彼の心に残る過去と再び向き合わせることに成功します。

昔と今をつなぐ橋渡し

この展開は、デジタルネイティブ世代とアナログ世代との対比としても象徴的です。

SNSという若者にとっては身近な手段が、かつて自由を謳歌していた老人たちの絆を呼び覚まし、“現在のポール”に変化を促すきっかけになります。

世代の違いで断絶しがちな関係性が、こうした形で修復されていく様子には、現代的なリアリティと希望が感じられます。

「ネット=孤独」ではない新しい描き方

近年の映画では、SNSが人間関係の希薄さや孤独感の象徴として描かれることが多い中、本作はその逆を行きます。

ここでは、SNSが“人と人を再び繋ぐ力”を持つツールとして機能している点が新鮮です。

祖父母世代がSNSを通じて旧友と再会し、子や孫たちと関係を築いていくプロセスは、テクノロジーが世代間の壁を越える可能性を示唆しています。

温故知新の家族ドラマとしての意義

このSNSをきっかけとした展開は、過去のヒッピー精神と現代のデジタル文化を融合させた象徴的な描写でもあります。

“古き良き絆”を、今というツールで蘇らせる──そこに、本作ならではのメッセージが込められています。

単なるツールにとどまらず、物語全体の感動と再生を支える装置としてSNSを描いた点で、『プロヴァンスの休日』は時代性と普遍性を兼ね備えた作品と言えるでしょう。

恋と青春描写が映す若者の成長

若者たちの「心の旅路」を描く物語

『プロヴァンスの休日』では、都会で育った3人の孫たちが祖父母の暮らす南フランスの田舎に滞在する中で、それぞれの内面に変化が生まれていきます。その中でも特に焦点が当たるのがレアとアドリアンの青春模様です。恋や衝突、戸惑いを通して、彼らが少しずつ成長していく姿は、観る者に強く共感を呼び起こします。

レアの恋愛と理想の揺らぎ

長女レアは、環境問題に強い関心を持つティーンエイジャー。祖父の価値観や田舎の暮らしにはじめは戸惑いと反発を見せます。しかし、地元の青年チアーゴとの出会いが彼女の価値観に揺さぶりを与えます。

チアーゴは過去に問題を抱えた青年であり、レアにとって理想的な恋の相手とは言えません。それでも、互いに心を通わせる中で彼女は初めて「理想と現実のズレ」と向き合うことになります。この経験が、レアに他者を受け入れることの難しさと大切さを教えてくれるのです。

アドリアンの反発と目覚め

一方、長男アドリアンは典型的な都会の少年として描かれます。祖父ポールの頑固さや、不自由な田舎暮らしに最初はうんざりし、弟の世話にも消極的でした。しかし、やがて祖父の過去に触れ、テオとの絆を深めていくことで、彼自身も家族との関係や将来について真剣に考えるようになります。

特に印象的なのは、地元の女性マガリへの淡い恋心をきっかけに、自分自身の未熟さや本当の気持ちに気づいていく過程です。アドリアンの成長は、青春の“迷い”そのものとも言えるでしょう。

成長を促すのは「ぶつかり合い」と「許し」

レアとアドリアン、それぞれの青春が描かれる中で共通しているのは、「誰かとの衝突を経て、理解へと向かうプロセス」です。特に祖父との関係においては、自分の意見をぶつけることでしか前に進めない葛藤が丁寧に描かれています。

この衝突を恐れずにぶつかり合った先にあるのは、相手を認めること、そして自分を見つめ直すこと。彼らの成長は決して劇的ではなく、日々のやりとりの中でじわじわと積み重ねられていくのです。

静かな田舎だからこそ生まれる変化

都会ではスピードに追われていた若者たちが、プロヴァンスの穏やかな時間と風景の中で自分自身と向き合う余白を持てたことも、成長のきっかけとなっています。

自然や家族、そして恋。何気ない毎日の中で、若者たちは「自分の感情に正直になること」を学び、物語のラストには、少しだけたくましくなった姿を見せてくれます。観る者にとっても、自分の青春時代をふと思い出させるような、温かい余韻が残るエピソードです。

フランス文化と田舎生活の対比

現代フランスと地方文化の“ズレ”が物語の背景に

『プロヴァンスの休日』では、都会と田舎という二つの異なる生活文化が、登場人物たちの言動や価値観に色濃く反映されています。特に、パリで育った孫たちと、南仏プロヴァンスで暮らす祖父母との間には、フランスの都市化がもたらした“文化の断絶”が描かれています。

このギャップは一種の“異文化体験”として作品全体に配置されており、都会の論理では計れない価値が、田舎の日常には息づいていることを示しています。

都会的な合理主義と田舎の素朴さ

レアやアドリアンたちは、はじめプロヴァンスでの暮らしに戸惑いを見せます。インターネットやSNSが生活の一部である彼らにとって、自然に囲まれた不便な環境や、祖父の頑固な生活スタイルは「古くさい」と感じられるのです。

一方で、祖父ポールは都会文化に対して強い不信感を抱いており、効率や利便性よりも、人との関わりや土地への愛着を大切にしているのが特徴です。この対比が、物語の対立構造として機能し、登場人物たちの心の成長を促すきっかけにもなっています。

世代間ギャップが文化の断絶を浮き彫りに

ポールと孫たちの関係には、単なる生活習慣の違いだけでなく、「世代間の文化的ギャップ」も深く関わっています。ポールはかつてヒッピーとして自由な精神を謳歌していた過去を持ち、自然と共に生きるライフスタイルを今でも貫いています。

その一方で、現代の若者たちは、SNSを通じたつながりや環境問題への意識など、グローバルで情報化された世界に生きています。このズレが時に衝突を生み、しかしそれゆえに、互いの考え方を知るための“対話の入り口”にもなっていきます。

「不便」がもたらす心の余白

プロヴァンスの生活には、現代人が忘れがちな“ゆとり”や“余白”が溢れています。たとえば、孫たちが畑で汗を流す、手作りの食事を囲む、動物の世話をする――こうした行動が、無意識のうちに彼らの心をほぐしていきます。

この「不便さの中の豊かさ」こそが、映画が提示するもう一つのフランス文化の魅力であり、観客にとっても「本当に大切なものは何か?」を見直すきっかけを与えてくれるのです。

文化の違いを越えて“つながる”物語へ

最終的に、孫たちは田舎生活に少しずつ順応し、祖父母との間にも穏やかな信頼関係が芽生えます。文化や世代が異なっても、時間を共有すること、相手の世界を知ろうとすることが、人と人をつなげる力になるというメッセージが、静かに描かれているのです。

このように、『プロヴァンスの休日』は、単なる家族の物語にとどまらず、“フランスの今と昔”“都市と地方”を巡る対話型ドラマとしても、多くの示唆を含んだ作品となっています。

プロヴァンスの休日のあらすじと考察ポイントまとめ

- 祖父と孫たちの再会から始まる家族再生の物語

- 舞台は南仏プロヴァンスの自然豊かな田舎町

- 原題の「Avis de mistral」は心の揺れを象徴する風の意味

- テオの存在が家族の橋渡しとして機能する

- 祖父ポールは頑固で不器用だが根は愛情深い人物

- 若者の視点から見る恋と成長の物語が展開される

- SNSを介した旧友との再会が世代を超えるきっかけとなる

- 音楽はサイモン&ガーファンクルなどアメリカの名曲が多用されている

- 自然音と静けさが感情を伝える無言の演出を支えている

- ラストの和解は派手さを排し、日常の中で描かれる

- テオ役のルーカス・ペリシエは実際に聴覚障害を持つ子役

- 登場人物たちは都会と田舎の価値観の違いに葛藤しながら成長する

- プロヴァンスの風景が物語に癒しと奥行きを与えている

- 映画全体が「語らずとも伝える」ことをテーマにしている

- ベタな展開ながら感情の機微が丁寧に描かれている点が泣ける所以