時代劇の枠を超え、観る者の胸に静かに突き刺さる映画『必死剣鳥刺し』。

本作は、藤沢周平の世界観を忠実に映像化した作品であり、派手な剣戟よりも、人間の誠実さや葛藤を深く描き出しています。

物語のあらすじは、藩士・兼見三左エ門が藩主の愛妾を突如刺殺するという衝撃的な展開から幕を開けます。

そこには単なる激情ではなく、藩内に渦巻く策略と、家老・津田民部による黒幕の陰謀が潜んでいます。

また、政に無関心な**“バカ殿”と、権力を振りかざす“悪女”**連子の関係性が、封建制度の歪みを象徴し、重厚なドラマを支えています。

主人公・兼見と姪・里尾との絆が描く“語られない情”もまた、本作の大きな見どころの一つ。

言葉にせずとも伝わる想いが、武士という立場に縛られた男の“人間らしさ”を際立たせています。

物語の核となるのが、兼見が最後に放つ秘剣、必死剣“鳥刺し”の仕組み。

これは単なる技ではなく、彼の覚悟と誇りを象徴する“生と死の一撃”として描かれます。

そして、豊川悦司をはじめ、吉川晃司、岸部一徳ら圧巻の演技力を持つ俳優陣が、静けさの中に燃える情念を演じきることで、物語に一層の深みを与えています。

この記事では、物語の背景から登場人物の心理、秘剣の意味までを丁寧に紐解きながら、『必死剣鳥刺し』の本質に迫っていきます。

必死剣鳥刺しのあらすじと見どころをネタバレ解説

チェックリスト

-

『必死剣鳥刺し』は藤沢周平原作の時代劇で、派手さよりも誠実さや不器用さに焦点を当てた静かな人間ドラマ

-

主人公・兼見が藩主の愛妾を刺殺する事件を発端に、忠義と個人的絶望が交差する複雑な物語が展開される

-

兼見の軽処分の裏には家老・津田民部による策略があり、剣技“鳥刺し”を利用するための温存措置だった

-

津田は兼見と帯屋を正義同士で争わせることで政敵を排除し、忠義を権力維持の道具として利用する

-

“バカ殿”と“悪女”の構図が封建社会の腐敗を象徴し、理不尽に抗う者が犠牲となる構造を描いている

-

名優たちの抑制された演技が物語に陰影と深みを与え、感情の静けさで観る者の心を打つ作品になっている

作品概要と原作背景:藤沢周平の世界観

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 必死剣鳥刺し |

| 原作 | 藤沢周平『隠し剣孤影抄』より |

| 公開年 | 2010年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 114分 |

| ジャンル | 時代劇 / 人間ドラマ |

| 監督 | 平山秀幸 |

| 主演 | 豊川悦司 |

時代劇で描く“誠実”という静かな強さ

『必死剣鳥刺し』は、藤沢周平の短編集『隠し剣孤影抄』に収録された同名の短編小説を原作とした時代劇映画です。2010年に公開され、監督は『愛を乞うひと』で知られる平山秀幸。主演は豊川悦司で、共演には池脇千鶴、吉川晃司、岸部一徳など、実力派俳優が顔を揃えています。

作品全体を通じて描かれるのは、派手な剣術や英雄譚ではなく、時代の陰でひたむきに生きる武士たちの内面です。「誠実さ」や「不器用さ」こそが藤沢周平作品の軸であり、その世界観が本作にも色濃く投影されています。

“隠し剣”シリーズが伝える剣と人生の交差点

原作が収められた『隠し剣孤影抄』は、“秘剣”を持つ武士がそれを最後の手段として使うことで、運命に抗い、生き様を示すというテーマが貫かれたシリーズです。

本作で登場する秘剣「鳥刺し」もまた、単なる武器ではなく、主人公・兼見三左エ門の生き様や覚悟を象徴する装置として扱われています。剣の存在そのものが、武士の倫理観や人生の岐路を浮かび上がらせるのです。

そのため、戦闘の“派手さ”ではなく、剣を抜くことに込められた意味や決意こそが、シリーズ最大の見どころといえるでしょう。

架空の藩“海坂藩”が担う物語の舞台

物語の舞台となる海坂藩(うなさかはん)は、藤沢作品にたびたび登場する架空の藩です。作者の出身地である山形県の庄内藩をモデルとしており、政治腐敗、封建制度の圧力、家格による差別など、江戸時代後期の社会のゆがみがリアルに描かれています。

この架空の設定により、史実に縛られない自由な物語運びが可能になり、普遍的な人間ドラマとしての深みがより際立っています。

平山監督の手腕と映像の文学性

映像面では、平山秀幸監督の抑制された演出と、庄内地方を中心とした実景ロケが藤沢作品の静けさを見事に映像化しています。

登場人物の所作、食事の風景、障子や床の劣化など、細部にまでこだわったリアリズムが、江戸末期の小藩に生きる武士たちの質素で控えめな暮らしをリアルに再現しています。

これにより、視覚的にも藤沢作品が持つ“しみじみとした余韻”が伝わり、時代劇でありながら文学作品のような深みを感じられる仕上がりとなっています。

人の生き様を通じて描かれる“現代性”

特筆すべきは、物語が古の武士道を描きながら、現代人にも通じる問いを投げかけているという点です。

主人公・兼見は、命令に従うだけの“武士”ではなく、己の正義に従って静かに行動する人物です。上意下達が絶対の時代にあっても、信じることを貫く姿は、現代のサラリーマン社会や不条理な組織構造にも通じるメッセージを秘めています。

このように、『必死剣鳥刺し』は、時代劇でありながらも決して古びることのない、人間の尊厳と矜持を描いた作品なのです。

あらすじ完全版:愛妾刺殺の裏に何が?

冒頭に訪れる衝撃の“斬殺劇”

物語は、江戸時代の架空の藩「海坂藩」を舞台に始まります。冒頭、藩士・兼見三左エ門(豊川悦司)が藩主の愛妾・連子(関めぐみ)を能舞台の上で突如として刺殺するという、時代劇としては異例とも言える衝撃の場面が描かれます。

舞台は満開の桜が咲く春。優美な情景が、一瞬にして血に染まる展開は観客の度肝を抜く導入です。

当然ながら、藩の空気は一変し、藩主・右京太夫(村上淳)や藩士たちは騒然。兼見自身も、即刻切腹を覚悟している様子を見せます。なぜ彼は、命を投げ打ってまで愛妾を斬ったのか?そこに物語の核心が潜んでいます。

表向きの理由と、内に秘めた絶望

連子は、藩主の寵愛を受ける美貌の女性。才気もあり、政治的な発言権を持ち始めていました。しかしその力は、藩政を混乱に導き、家臣たちの不満を募らせる原因にもなっていたのです。

つまり、彼女は単なる愛妾ではなく、“政治に干渉する悪女”として描かれています。

兼見が手をかけた背景には、「藩政を正すため」という忠義心に基づいた“正義の刃”という側面がありました。

しかし、それはあくまで建前にすぎません。

兼見の行動には、病で妻を亡くし、生きる希望を失っていた彼自身の“死に場所を探す”という個人的な動機もあったのです。

この二重の意味が、彼の刺殺という行為を一層複雑にしています。

極刑を免れた裏にあった“思惑”

このような大罪に対して、兼見に下された処分は驚くほど軽いものでした。

1年間の「閉門(謹慎)」と、禄の減額――。これは通常の武士であれば斬首や切腹に相当する罪です。

では、なぜ兼見は命を繋がれたのか?

ここに関与しているのが、藩内の実力者である家老・津田民部(岸部一徳)です。

彼は、兼見の剣術の腕で一子相伝の秘剣“鳥刺し”を利用するため、表向きには処罰を下しつつ、密かに生かす判断を下していたのです。

この時点で、兼見はすでに藩政の策略に巻き込まれる“駒”として動かされていたといえるでしょう。

再び剣を取らされる“使い捨ての宿命”

閉門を終えた兼見には、なぜか昇進の沙汰が下ります。彼が任されたのは、「近習頭取」――藩主の側近中の側近という要職でした。

その裏には、津田からの密命が潜んでいました。

「藩主の命を狙う者を斬れ」――。

その“敵”とされたのが、藩主の従弟であり家老格の武士・帯屋隼人正(吉川晃司)です。

帯屋は、民を思い、藩政の私物化を憂いて立ち上がった正義の人。兼見と同様に、高潔な人物です。

しかし、藩の秩序維持を理由に、兼見はその帯屋を討つ役目を負わされるのです。

ここでも再び、“正義vs正義”の構図が生まれます。

そしてこれは、兼見が死に場所を得るもう一つの「理由」となっていきます。

一撃の意味、それは人生を懸けた覚悟

この物語の中核にあるのは、剣を振るう行為の重さです。

剣を抜くとは何か。何のために人を斬るのか。

兼見にとって秘剣“鳥刺し”は、死を前提にした一撃必殺の剣技であり、「命を削ってでも成し遂げるべき使命」がなければ使うべきでない技なのです。

つまり、愛妾殺害とは物語の“結末”ではなく、生きていることを許された兼見が、新たな試練に巻き込まれていくための“入口”だったのです。

この冒頭の衝撃があるからこそ、後半に訪れる怒涛の展開や、ラストの死闘が深い意味を持つ構成となっています。

このように、『必死剣鳥刺し』のあらすじは単なる事件の説明では終わりません。

忠義・絶望・陰謀・覚悟が交錯し、主人公の人生そのものが剣に込められていく様が、観る者の心に残ります。

軽い処分の裏にあった藩の策略

異例の軽処分に込められた“温存”の意図

物語の冒頭、兼見三左エ門(豊川悦司)が藩主の愛妾・連子を突如刺殺するという衝撃的な事件が起こります。

通常であれば、藩主の寵愛を受ける女性に手をかけた罪は、即刻切腹か斬首という極刑に値します。

しかし実際に兼見に下されたのは、「1年間の閉門」と「禄高の減額」のみ。

このあまりに軽い処分には、表向きの懲罰と裏の思惑が巧妙に重ねられていました。

この決定を下したのは、藩政の実権を握る中老・津田民部(岸部一徳)。

彼は兼見の剣の実力、特に誰にも見せたことのない秘剣“鳥刺し”の存在に強く興味を持っていました。

兼見を処刑してしまえば、その“戦力”は永遠に失われます。

そこで津田は、あえて命を奪わず、処罰を与えたふりをして彼を温存する策を選んだのです。

出世と密命――兼見は「使い捨ての駒」

閉門が解かれた兼見に与えられた新たな役職は、「近習頭取」。

藩主のすぐ側に仕える職であり、通常であれば一度重罪を犯した者が就くことなどありえません。

この異常な復職には、さらなる策略が張り巡らされていました。

津田は兼見に、「藩主を狙う可能性のある者を討て」と密命を下します。

その標的は、藩主の従弟であり御別家の出自を持つ帯屋隼人正(吉川晃司)。

帯屋は剣術の達人であると同時に、藩政の乱れを憂い、藩主に異を唱えるまっすぐな人物でした。

つまり、津田にとって彼は“排除すべき政敵”であり、兼見はそのために選ばれた刺客だったのです。

忠義を逆手に取られた男の悲劇

津田の思惑は巧妙でした。

もし兼見が帯屋に敗れれば、それは「謀反人同士の争い」として処理できる。

仮に勝っても、「殿の親類を討った者」として、後から切り捨てる口実になる。

どちらに転んでも、津田が損をすることはないのです。

兼見は、「お家のため」という大義を信じて動いたつもりでも、実際は政争の道具にされていたに過ぎません。

この“忠義の利用”こそが、作品全体に漂う封建社会の冷酷さを象徴しています。

兼見の処遇が示す、忠義と支配の構造

藩の処分は、ただの情けや配慮ではありません。

それは、再び使える者として命を繋ぎ、必要とあらばいつでも斬れる札としての価値を見出したからこその判断でした。

つまり、兼見は「温存された使い捨ての盾」。

忠義を貫いたがゆえに、誇りも命も搾取されていく――それがこの作品が伝える悲劇の本質です。

権力の論理に飲まれる“誠実な者”

『必死剣鳥刺し』が描くのは、正義を信じて動いた男が、結果的に権力者の都合によって破滅させられるという構図です。

彼の処分は「軽さ」ではなく、「管理と支配のための猶予」だったと言えるでしょう。

そして、こうした策略の積み重ねが、やがて物語終盤の壮絶な果し合いと兼見の最期へとつながっていきます。

正義とは何か、忠義とは何のためか――その問いが観る者に突きつけられるのです。

津田民部と黒幕の陰謀に迫る

冷静沈着な家老が操る“表と裏”

津田民部(演:岸部一徳)は、物語の中で最も計算高く、冷静に動く人物です。

彼は藩主に対しても直接の忠義を示すわけではなく、常に政治的な均衡と保身を優先して行動します。

表では兼見を処罰しつつも、その実、密かに藩政の駒として保持し続ける。

この二面性が彼の“黒幕”としての本質です。

連子の排除も計画の一部だった

津田は、藩主・右京太夫が寵愛する愛妾・連子が藩政に口を出すようになり、家中の統制が乱れていることに気づいていました。

しかし、藩主本人には直接諫言できない。

そのため、兼見をそそのかすように仕向け、連子を“排除”させたのです。

これにより、自らの手は汚さず、政敵である連子を取り除くと同時に、兼見を“貸し”のある状態で掌握することができる。

まさに津田の巧妙な計略がここに浮かび上がります。

真の狙いは帯屋隼人正の排除

津田の本当の狙いは、藩主の従弟である帯屋隼人正(吉川晃司)の処分でした。

帯屋は民を思い、腐敗した藩主に異を唱える正義の人物ですが、津田にとっては藩内の秩序を乱す存在。

しかし、帯屋は名門の出自を持ち、直接手を下すことができません。

そこで、兼見を「藩主を守るため」として帯屋にぶつけ、正義同士を争わせる構図を作り上げたのです。

敗れた側は「謀反人」として処分され、生き残った者もまた粛清される運命にある。

どちらが勝っても津田にとって損はないという恐ろしい構図です。

利用された兼見と破滅への道筋

この陰謀に兼見が気づいた時には、すでに時遅し。

津田は一切の証拠を残さず、剣と忠義という名のもとに全責任を兼見一人に背負わせることに成功します。

最終的に兼見が放つ秘剣“鳥刺し”は、そうした陰謀の連鎖から脱する唯一の手段であり、

その一撃にこめられたのは、藩に翻弄された一人の男の誇りと怒りでした。

津田民部の策謀は、正義の皮を被った精密な“支配装置”であり、物語全体を動かす最も陰湿かつ冷徹な動力源として描かれています。兼見と帯屋、二人の高潔な武士を意図的にぶつけたその行為は、封建社会における“忠義”がいかに道具として扱われるかを端的に示しているのです。

“バカ殿”と“悪女”が象徴する時代の闇

封建社会が生んだ「愚者」と「毒婦」の構図

『必死剣鳥刺し』における藩主・右京太夫(村上淳)は、まさに典型的な“バカ殿”として描かれています。

自ら政治に関わる意思や能力を持たず、ただ側室・連子(関めぐみ)の言いなり。藩政に口を出す連子を制することもできず、結果として家臣たちの信頼を失っていきます。

その一方、連子は才色兼備ながらも自制を欠いた“悪女”として存在し、殿の寵愛を背景に権力を恣意的に振るい始めます。

彼女は政治的素養というよりも、殿の耳元に甘言をささやくことで影響力を持ち、藩内のバランスを崩壊させていきました。

なぜ家臣たちは抗えなかったのか

封建社会の厳しい身分制度では、殿の判断が絶対であり、仮にそれが誤っていても公然と異を唱えることは困難でした。

その結果、家臣たちは殿の不甲斐なさと連子の専横に対して、表立って行動できずに苦悩を深めていきます。

兼見三左エ門が連子を刺殺するに至った背景には、まさにこの「理不尽を正せない社会構造」があります。

一人の男が命を懸けて“毒”を断とうとした結果、その行為すら権力者の都合で利用されてしまう構図が、実に皮肉です。

権力の腐敗を象徴する二人

右京太夫と連子の関係は、単なる男女の関係を超えて、権力構造の脆弱さと腐敗そのものを象徴しています。

殿は愚かであっても、家臣たちはそれを支えなければならない。側室が政治をかき乱しても、忠義を掲げて耐えるしかない。

そうした価値観がもたらすのは、組織全体の機能不全です。

そしてその歪みは、正直者である兼見や帯屋といった武士たちにしわ寄せとして押しつけられるのです。

現代社会への示唆

この「バカ殿と悪女」の構図は、現代においても組織の中で起こりうる権力の暴走と忖度の構造に通じます。

能力ではなく立場や贔屓で物事が決まる社会では、誠実な者ほど傷つく構造になってしまう。

『必死剣鳥刺し』は、江戸時代の物語でありながら、今なお私たちの社会に通じる構造的な問題を鋭く映し出しています。

脇を固める名優たちの圧巻の演技力

作品の緊張感を支える名脇役の力

『必死剣鳥刺し』は、主人公・兼見三左エ門を演じた豊川悦司の演技が話題を集めがちですが、この作品を「ただの時代劇」以上の深みに引き上げているのは、脇を固める俳優たちの圧巻の演技力です。

それぞれの俳優が役の背景にある感情や思想までを丁寧に掘り下げ、登場時間の長短にかかわらず、人物としての存在感をしっかりと画面に残しています。

吉川晃司が体現した“誇り高き武士”の矜持

帯屋隼人正を演じた吉川晃司は、本作における最重要キャラクターの一人です。

彼の役どころは単なる藩主の従弟というだけではなく、藩政の腐敗に対して異を唱える、高潔な信念を持つ武士という設定です。

そして何より印象的なのが、その誇り高く、寡黙な生き様をセリフに頼らず、所作と目線の変化、殺陣の呼吸で見事に表現している点です。

クライマックスにおける兼見との果し合いでは、静かな怒りと悲哀を滲ませながらも、決して感情をあらわにすることなく、“武士の誇り”という見えない鎧を最後までまとい続けます。

吉川の持つ自然なカリスマ性と抑制された演技が、観客にとって「討たれるべきではない男」と感じさせる説得力を生み出しています。

岸部一徳が演じる“沈黙の黒幕”の不気味さ

一方、藩の権力構造を象徴する存在として描かれるのが、中老・津田民部を演じた岸部一徳です。

彼の役は一見すると穏やかで老練な参謀のように見えますが、実際は兼見を策略に巻き込んだ黒幕。

その演技には、声を荒げず、ほとんど感情を見せないまま相手を支配する冷徹さが込められています。

視線の向け方、わずかな間、語尾の処理ひとつひとつが“支配者としての余裕”を感じさせ、物語の陰に潜む真の恐怖を生み出しています。

彼の演技によって、津田は単なる悪役ではなく、理知と無慈悲が交錯する静かな狂気の象徴として強烈な印象を残します。

池脇千鶴が伝える“無言の愛情と覚悟”

兼見の姪・里尾を演じた池脇千鶴は、セリフこそ少ないものの、まなざしや所作によって感情を伝える演技で高く評価されています。

叔父を静かに慕い、何も言わずに支え続けるその姿は、日本人が美徳とする「黙して語らず」の心を体現しているようです。

特に入浴シーンや再婚話の場面では、池脇の繊細な表情と間の取り方が、言葉では言い尽くせない複雑な感情を余すところなく伝えてくれます。

観る者はその無言の中にある愛情、葛藤、諦念の全てを感じ取ることができるでしょう。

関めぐみ、村上淳らも陰影を与える演技

連子を演じた関めぐみも、藩主の寵愛を笠に着て政治に干渉する女の危うさと脆さを見事に演じています。

単なる“悪女”ではなく、その立場に縋る不安定な心理までも表現しており、物語の複雑さに一役買っています。

また、バカ殿として登場する藩主・右京太夫を演じた村上淳は、表面的な軽薄さの奥にある無責任さを自然ににじませ、時代の歪みを象徴する存在として説得力のある演技を披露しています。

名優たちが築いた“静かな名作”の骨格

『必死剣鳥刺し』は、感情を爆発させるタイプのドラマではありません。

その代わり、登場人物それぞれの沈黙や決意が、まるで水墨画の濃淡のように深い余韻を作り出しています。

脇役とはいえども、彼らの演技の一つひとつが物語に陰影と奥行きを与える要素となっており、その積み重ねこそが本作を“息づく時代劇”として成立させている最大の理由です。

観終わった後も心に残り続けるその印象は、まさに「演技力の勝利」だと言えるでしょう。

必死剣鳥刺しの仕組みとラストの意味をネタバレ解説

チェックリスト

-

秘剣「鳥刺し」は、“死を装い一閃で仕留める”覚悟の象徴であり、技そのものよりも精神性が重要

-

技の仕組みについては擬死説や無呼吸説など複数の解釈が存在し、明示されない余白が深みを生む

-

兼見と帯屋の果し合いは、正義同士のぶつかり合いによる悲劇として、観る者に強い余韻を残す

-

殺陣は静寂と緊張を重視した演出で、剣を抜くまでの覚悟と感情の流れが丁寧に描かれている

-

ラストの「鳥刺し」は兼見の最期の問いかけであり、忠義と死の意味を観客に託す哲学的な結末

-

物語は“誠実にしか生きられない者”に深く響く構造となっており、静かに生きる強さを描いている

必死剣“鳥刺し”の仕組みと意味を考察

映画『必死剣鳥刺し』における最大の見どころの一つが、主人公・兼見三左エ門が最後に繰り出す秘剣「鳥刺し」です。この剣技は、単なる一撃必殺のトリックではなく、兼見の覚悟、死生観、そして武士としての誇りを象徴する技として物語全体を貫いています。ここでは、「鳥刺し」の仕組みや名前の由来、考察されてきた技の解釈について整理しながら、その深層に迫ります。

「鳥刺し」という名称の背景

まず「鳥刺し」という名称は、実際の猟法に由来します。長い棒の先に粘着剤を塗り、枝に止まった鳥を動けなくして仕留める“とりもち”の猟法です。この猟は、派手さはないものの動かず待ち構える“静の構え”によって、確実に獲物を捉えるという点に特徴があります。

その発想を兼見は戦術に応用し、「動かず」「油断を誘い」「一閃で仕留める」という静から動への極限の転換として剣技化しました。

技の本質:死んだふりの一撃

作中、兼見は「鳥刺しを使うとき、自分は半ば死んでいる」と語ります。この言葉は比喩ではなく、文字通り「死を装い、意識も気配も断つ」という極限状態での発動を意味します。

相手に「勝った」と思わせたその一瞬の油断に、一撃を放つ――それが「鳥刺し」の核です。動かず、息を殺し、敵の視線すら外れた“死の淵”から放たれる剣筋は、技量よりも覚悟が問われるものであり、「必死剣」の名が示す通り、成功と引き換えに命を失う覚悟の技でもあります。

「鳥刺し」の仕組みをめぐる5つの考察

「鳥刺し」の具体的な動作は劇中では明示されず、その余白が観る者に多様な解釈を与えています。以下に代表的な5つの考察を紹介します。

1. 死んだふり戦法(擬死状態)説

最も有力とされる説です。兼見が完全に動きを止め、意識を絶やしたかのように見せかけて、相手の油断を誘うというもの。これは実際の“鳥刺し”猟と同様、「無害な存在」と見せかけて、逆に仕留める心理的なトリックに近い技術です。

2. 無呼吸・無気配技法説

もう一つの説は、肉体制御の極限に到達する技法。呼吸を止め、心拍を沈め、動きを封じることで「生きた存在」として相手の意識から消える。いわば「認識外攻撃」とも呼べるもので、剣術に加え精神修行の要素も強く感じさせます。

3. 倒れ込みからの反撃技(トリック動作)説

この考察では、「鳥刺し」は力尽きた動作からの反射的な反撃技と解釈されます。身体のしなりを活かし、意識が遠のく寸前の本能的な一撃であるという分析です。武道の達人に見られる“脱力状態からの斬撃”にも通じるものがあります。

4. 仕込み構造説(物理的トリック)

一部のファンが推測する説として、「剣そのものに隠しギミックがあるのでは」という意見もあります。例えば変則的な鞘抜き、二段構えの刃、あるいは相手の目を欺く構えなどです。ただしこれは作中に描写がないため、あくまで“想像上の可能性”にとどまります。

5. 象徴・比喩説(精神的な象徴)

「鳥刺し」は実在する剣技ではなく、武士の覚悟と誇りを象徴した精神の表現と捉える考えもあります。この技の発動=“死を受け入れる瞬間”と考えると、技の巧拙ではなく、心の到達点そのものが技の正体という解釈になります。

実際に使われた場面の描写と意味

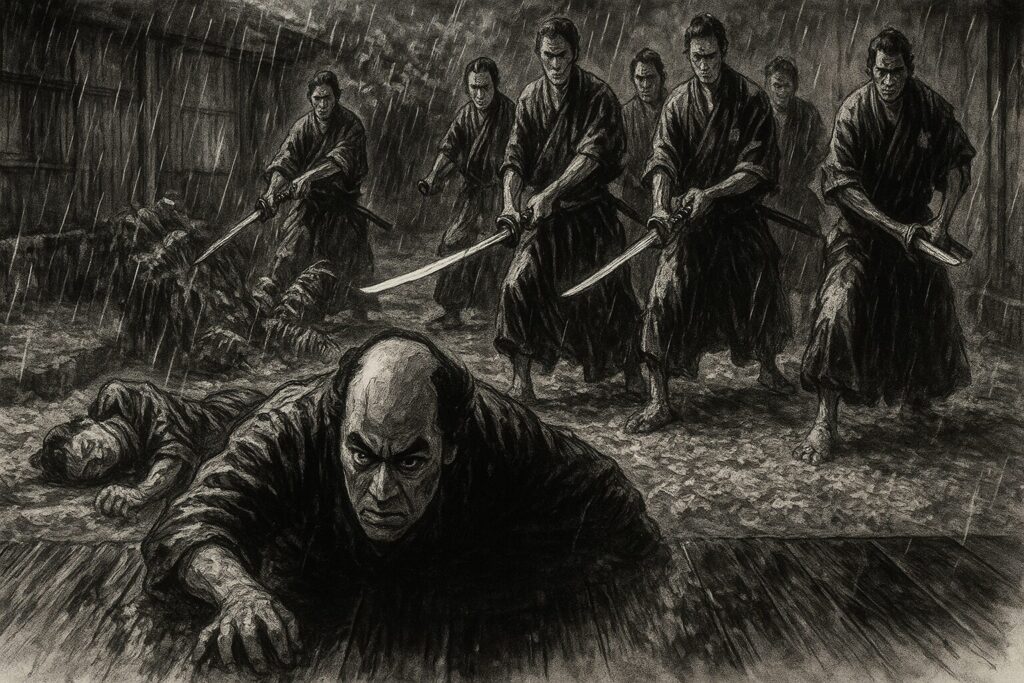

物語の終盤、兼見は多数の兵に囲まれ、もはや逃げ場のない中で「鳥刺し」を発動します。その瞬間、空気が凍りついたような静寂が走り、時間が止まったかのように画面が張りつめます。

そして放たれる一閃。それは血しぶきや派手な演出よりも、「静かさ」が持つ凄みに満ちた瞬間であり、まさに魂を削った一撃として観る者の心に刻まれます。直後に兼見は崩れ落ち、命を使い果たしたように静かに横たわる――それはまさしく、“鳥刺し”の代償そのものでした。

「鳥刺し」が映し出す人間像と主題

「鳥刺し」という技が特別なのは、それが“最強の剣”として描かれていない点にあります。勝つための技ではなく、“何かを守るために死を選ぶ”技。兼見はその一撃に、己の正義、愛する者への思い、そして武士としての誇りをすべて注ぎました。

この技を“使わなければならなかった”という状況自体が、封建社会の理不尽さや、命の軽視、忠義の搾取を象徴しています。

まとめ:鳥刺しは技にして思想である

「鳥刺し」は単なる剣技ではありません。それは行動の前に、すでに精神で完結している“覚悟の象徴”であり、武士が最後に示せる尊厳のかたちです。

その正体をどう捉えるかは、観る者一人ひとりに委ねられており、まさに『必死剣鳥刺し』という作品の核となる“問い”でもあります。技の秘密を解き明かすことよりも、なぜ兼見はその技を使うに至ったのかを知ることこそが、この映画の本質を理解する鍵なのです。

兼見と帯屋の果し合いはなぜ胸を打つのか

同じ理念を持ちながら刃を交える悲劇

兼見三左エ門と帯屋隼人正の決闘は、単なる勝負ではありません。それは、理不尽な時代の論理に従って戦わされる、誇り高き男たちの魂の衝突でした。両者は共に、藩政の腐敗に対して憂いを抱き、藩と民を思うという点では同じ理想を持っています。しかし、権力者の思惑により、彼らは互いを「敵」として刃を交えざるを得なくなるのです。

なぜこの戦いが観客の心に残るのか

この戦いが胸を打つのは、どちらが正しく、どちらが悪いという明快な構図が存在しないからです。帯屋は、藩主の愚政に対して行動を起こした理想主義者であり、兼見は命じられた密命のもと動く忠義の士。そのどちらにも理があり、どちらにも迷いがある。この曖昧な構図が、観る者の感情を深く揺さぶります。

演技と殺陣の完成度

このクライマックスを支えるのは、吉川晃司(帯屋役)と豊川悦司(兼見役)による緊張感あふれる殺陣と表情演技です。言葉少なく、ただ静かに構え、交わす視線だけで互いの覚悟を読み取る演出が、無駄を排した美しさと重さを感じさせます。ここでは単なる技術のぶつかり合いではなく、命の重さを理解した者同士の沈黙の語らいが行われているのです。

結末に宿る無常と余韻

戦いの果て、兼見は勝利するものの、「これは鳥刺しではございませぬ」と言い終わらぬうちに仲間から斬られ、命を落とします。観客はこの瞬間、彼らの戦いが権力の都合によって始まり、都合によって終わらされた無情なものであることを突きつけられます。

この果し合いの痛みと哀しみは、エンタメとしてのカタルシスではなく、封建社会の冷酷さと人間の尊厳が交差する瞬間として深く心に残るのです。

殺陣シーンの凄みと演出の妙

静寂と緊張が支配する異色の殺陣

『必死剣鳥刺し』の殺陣は、従来の時代劇とは異なるアプローチで描かれています。派手な剣戟や過剰な演出ではなく、沈黙と間による緊張感が主軸。これは、兼見三左エ門という人物が、むやみに剣を振るうのではなく、内なる信念を持って最小限に動くからです。

カメラワークも近距離で静かに人物を追い、動作の一つ一つを逃さない作りになっています。視線の移動、足の運び、息遣いまでを丁寧に映し出し、観客はまるで剣の間合いに立ち会っているかのような臨場感を覚えるのです。

道具ではなく命として描かれる剣

作中で描かれる剣は、単なる武器ではなく、人格と信念を表す象徴です。殺陣においても、剣を抜くという行為が決して軽くない。兼見が一太刀を振るうまでの逡巡や覚悟が、ひとつの動きに凝縮されており、見ていて息を呑むような場面が続きます。

また、相手との心理戦が剣戟そのものよりも重視される場面も多く、「斬る」ことより「斬らざるを得ない」状況がもたらす痛みを観客に伝えてきます。

見せ場はあくまで“物語の一部”

多くの時代劇では殺陣がエンタメの頂点となる一方で、本作のそれは物語の感情の果てにある行動として設計されています。すなわち、殺陣は感情の延長であり、ドラマの決着であるという考え方です。

その意味で、剣戟を見せ場とせず、見せるべき感情や誇りの「終点」として演出している点が秀逸。観る者にとって、それは“かっこよさ”ではなく“覚悟”の重さとして胸に迫るのです。

ラスト15分の死闘と兼見の最期

極限状態における静かな決着

物語の最終盤、兼見は津田民部の策略により多勢に囲まれ、追い詰められます。この状況において、兼見は秘剣「鳥刺し」を解禁。剣を抜くことすらためらっていた男が、ついにその一閃を放つ瞬間は、物語全体を通して積み重ねてきた「覚悟」の集大成といえます。

彼は一撃を放ったあと、静かに崩れ落ち、命を使い果たしたかのように動かなくなります。血飛沫や絶叫のない、静かで美しい“死”の演出が、この作品の哲学性を際立たせています。

鳥刺し=命を懸けた問いかけ

ここで繰り出される「鳥刺し」は、単なる必殺技ではなく、兼見が自らに課した“死に方”そのものです。この技は、誰かを倒すためにあるのではなく、己の信念を最期に示すためにある。観る者は、剣が放たれた瞬間よりも、そのあとに残された“沈黙”の意味に心を奪われることでしょう。

また、この終盤に至ってなお、敵味方の境界は曖昧です。兼見が相対する者たちにも、それぞれの正義がある。だからこそ、彼の死は一方的な勝利ではなく、武士という存在の限界と美学の終焉を示しています。

観客に託される「最期」の意味

兼見の死は、はっきりとした説明も、悲劇的な演出もありません。ただ静かに、幕が降ります。しかし、その余白にこそ観客は考えを巡らせることになります。

「正義とは何か」「忠義とは何か」という問いが、言葉ではなく行動として突きつけられる。それがこの15分の凄みであり、兼見の最期が胸に残る理由でもあるのです。

里尾との絆が描く武士の人間味

言葉にしない絆が映す“人としての温もり”

『必死剣鳥刺し』において、兼見三左エ門(豊川悦司)と姪・里尾(池脇千鶴)の関係は、単なる血縁の枠を超えた“静かな情愛”として物語に深みをもたらしています。二人は恋人でもなく、親子でもなく、明確に言葉で語られる愛情があるわけでもありません。しかしその視線、所作、距離感のすべてが、互いを思いやる確かな心を物語っています。

年齢差のある二人だからこそ、兼見は言葉を慎み、里尾は沈黙の中に想いを込める——その“語られない愛”が本作の持つ情緒と哀しみの根源となっています。

年の差に潜む“父性”と“ほのかな恋情”

兼見は武士として、亡き妻を想いながら孤独に生きてきた男。里尾は、そんな叔父を静かに慕い、共に暮らす日々の中で“家族以上の想い”を育てていたことが伺えます。

とはいえ、その感情は決して露骨な恋愛として描かれるものではありません。兼見にとって、里尾は“守るべき存在”であり、里尾にとっては“失いたくない人”。この微妙で曖昧な距離感こそが、武士という社会的制約の中で育まれた人間味なのです。

濡れ場描写に映る“死を前にした男の孤独”

本作で物議を醸すのが、兼見と里尾が一夜を共にするシーンです。叔父と姪、そして大きな年の差——その組み合わせに一部の観客は戸惑いを覚えたかもしれません。

しかしこの場面は、決して官能的な描写ではなく、むしろ“死を間近にした男が、生を感じようとした最後の温もり”として描かれています。兼見は死地へ向かう前に、ただ一度だけ、誰かと心を交わしたかった。その相手が、常にそばで自分を見守ってくれていた里尾だったのです。

一方の里尾も、兼見の心の孤独を誰よりも理解しており、その想いを受け止めようとした。だからこそこの濡れ場は、“行為”ではなく“対話”なのです。

赤ん坊の存在がもたらす“命の循環”

物語の終盤、兼見の死後に静かに登場する赤ん坊。この子が誰の子であるかは明言されませんが、観客の多くが「兼見と里尾の子なのでは」と想像せずにはいられない演出です。

この赤ん坊は、兼見が追い求めていた“死”の果てに残された“生”の象徴です。武士としてではなく、一人の人間として死んだ男が残したもの。それは、血と想いをつなぐ命であり、彼の人生が決して無駄ではなかったという静かな証明でもあります。

同時に、里尾という女性が“支えられる存在”ではなく、“命をつなぐ強さを持った存在”であったことも印象づけられます。

武士であり、人間であった証としての関係

兼見は、“忠義の士”としてではなく、“不器用で優しい一人の男”として描かれています。言葉にせず、行動にも出さない。けれど視線や所作の中に、確かな情が宿っている。それが、彼と里尾の絆に通底するものです。

この関係性は、武士社会における「不文律」と「人としての感情」のあいだで揺れる兼見の苦悩と優しさを強く映し出しています。特にラストの赤ん坊が示す未来の希望は、二人の関係が“禁忌”ではなく、“魂の救済”であったことを静かに物語っています。

「人は何のために生きるのか」「何のために死ぬのか」という本作のテーマにおいて、里尾との絆は兼見に“生きてもよかったかもしれない”と思わせた、唯一の灯でした。そしてその灯は、彼の死を越えて次の命に受け継がれていきます。このように、兼見と里尾の関係は、忠義や剣では語れない“人としての弱さと優しさ”を映し出す鏡となっており、本作を単なる時代劇以上の作品へと昇華させているのです。

必死剣鳥刺しは誰に響く作品か?

派手な剣戟ではない、“生き様”を描く時代劇

『必死剣鳥刺し』は、剣豪が敵をなぎ倒す爽快なアクション作品ではありません。むしろ、生きることの苦しさや、死ぬことの意味に静かに向き合う重厚な人間ドラマです。

そのため、「派手なチャンバラが見たい人」には物足りなさを感じるかもしれませんが、「不器用にしか生きられない人間の姿」に心を動かされる方には深く刺さる作品となっています。

忠義・誇り・人間性——武士の本質を問う

主人公・兼見三左エ門は、封建的な武士社会の中で、“正しくあること”と“生き延びること”の狭間で苦しみ続ける人物です。彼は命を軽んじないがゆえに、あえて「命を懸ける」という矛盾した決断に至ります。

このような兼見の選択は、現代に生きる私たちにも「自分が信じるものにどう向き合うか」という普遍的な問いを投げかけてきます。

共感するのは“弱さ”を知る人

この作品が響くのは、「正しさ」と「孤独」に苦しんだ経験がある人ではないでしょうか。誰かの正義が、別の誰かの犠牲の上に成り立っている現実。その矛盾に耐えながら、ただ静かに生き抜こうとする姿に、心を打たれるはずです。

とくに、何かを失った経験がある人や、他人に理解されにくい選択をしてきた人にとっては、兼見の姿がどこか自分と重なることでしょう。

響くのは、強さよりも“誠実さ”を求める人

最後まで派手に活躍することなく、ひたすらに沈黙と覚悟で突き進む主人公の姿勢。その不器用な誠実さが、この作品のもっとも大きな魅力です。

『必死剣鳥刺し』は、「勝つこと」「生き延びること」ではなく、「どう生きて、どう死ぬか」に正面から向き合う物語です。だからこそ、静かに強く生きたいと願う人すべてにこそ観てほしい作品だと言えるでしょう。

必死剣鳥刺しのネタバレと仕組みを総括して解説

- 藤沢周平の短編集『隠し剣孤影抄』に収録された短編を映画化

- 主人公・兼見三左エ門は藩主の愛妾・連子を刺殺する衝撃の幕開け

- 処分は異例の「1年閉門と禄の減額」にとどまり策略が絡む

- 家老・津田民部は兼見の秘剣“鳥刺し”を温存するため命を奪わなかった

- 鳥刺しは「死んだふり」から放たれる一撃必殺の秘剣

- 名の由来は“とりもち”を使った猟法からきている

- 鳥刺しは武士としての覚悟と誇りを象徴する技

- 技の詳細は明かされず、観客の解釈に委ねる余白がある

- 帯屋隼人正との果し合いは“正義vs正義”の構図で胸を打つ

- 殺陣は静けさと間の緊張で描かれ、剣の重みを強調している

- 兼見と姪・里尾との絆が武士の人間味と哀しみを映し出す

- ラストには赤ん坊が登場し、命の連鎖と希望を示唆する

- 権力者に利用される“忠義の男”という構図が物語を貫く

- “バカ殿”と“悪女”の描写は封建社会の闇と不条理を象徴

- 『必死剣鳥刺し』は「どう死ぬか」に焦点を当てた異色の時代劇