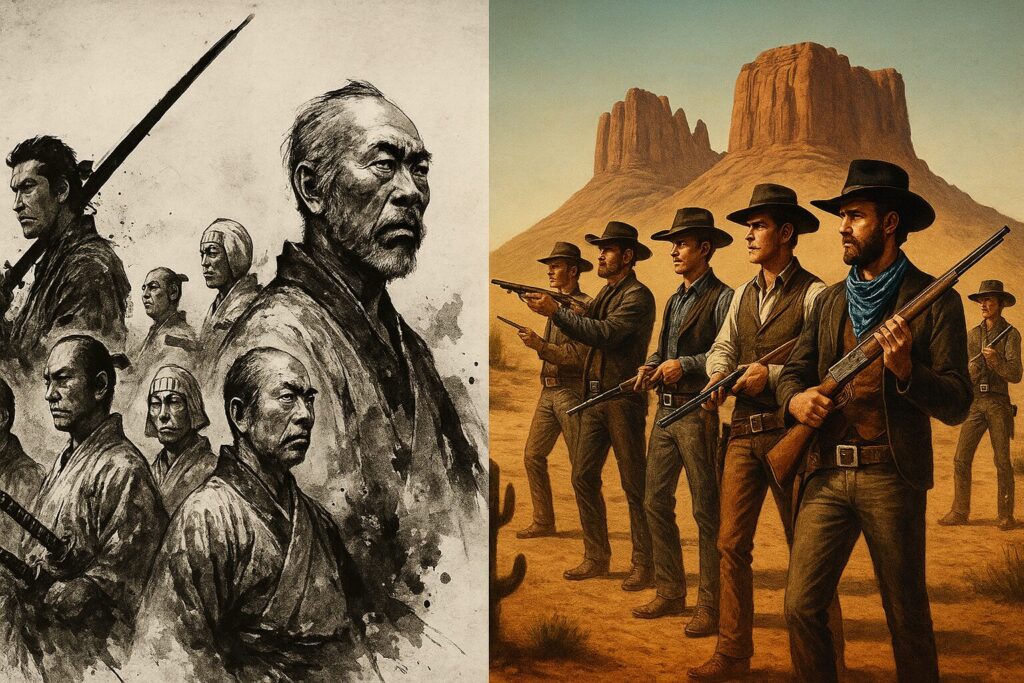

1954年の日本映画『七人の侍』と、それをリメイクした1960年のハリウッド映画『荒野の七人』。この二作は、時代も国も異なりながら、同じ物語構造を持つ“兄弟作品”として、映画史に名を刻んでいます。本記事では、両作の基本情報をもとに、それぞれのあらすじ解説や主な違いを丁寧に比較し、観る人の理解を深めることを目的としています。

特に注目すべきは、リーダーである勘兵衛とクリスのリーダー像の違い、物語を彩る音楽(曲)の演出、そして両作を象徴する名シーンの構成です。また、「なぜハリウッドはリメイクしたのか」という背景や、公開当時の評価から「どちらが名作か?」という問いにも向き合います。

さらに、マックィーンの演出テクニックや撮影トリビアなどの裏話にも迫り、単なる比較では終わらない深掘りを行います。そして後年、「ヨーロッパで再評価」された過程や、なぜ「“七人”という構造」が時代を超えて語り継がれるのか、その理由についても詳しく解説しています。

本記事を読むことで、両作品の魅力を“対比”ではなく“共存”として捉え直し、名作が名作たる所以を多角的に理解できるはずです。

荒野の七人と七人の侍の違いを解説

チェックリスト

-

『荒野の七人』は『七人の侍』のリメイクであり、アメリカ的価値観や西部劇スタイルに翻案された

-

両作品は「弱き民を守る7人の戦士」という基本構造を共有しつつ、文化・時代背景が大きく異なる

-

『七人の侍』は共同体と武士道を重視した群像劇、『荒野の七人』は個のヒロイズムと娯楽性を強調

-

リーダー像には「導く者(勘兵衛)」と「共に戦う者(クリス)」という対照的な描写が見られる

-

音楽も精神性を支える『七人の侍』と、爽快感を演出する『荒野の七人』で明確な違いがある

-

政治的検閲や文化的制約により、『荒野の七人』は原作の人間関係やテーマが簡略化されている

『荒野の七人』の基本情報と公開背景

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 荒野の七人(The Magnificent Seven) |

| 原作 | 七人の侍(黒澤明 監督、1954年) |

| 公開年 | 1960年 |

| 制作国 | アメリカ |

| 上映時間 | 128分 |

| ジャンル | 西部劇 / アクション / ドラマ |

| 監督 | ジョン・スタージェス |

| 主演 | ユル・ブリンナー、スティーブ・マックィーン |

映画の基本情報

『荒野の七人』(原題:The Magnificent Seven)は、1960年にアメリカで公開された西部劇映画です。監督はジョン・スタージェス、主演はユル・ブリンナー、共演にスティーブ・マックィーン、チャールズ・ブロンソン、ジェームズ・コバーンなど、後に名を上げた俳優たちが揃った点も話題となりました。

脚本はウィリアム・ロバーツが担当し、音楽はエルマー・バーンスタインによる壮大なテーマ曲が高く評価されています。

公開当時のアメリカと映画業界の背景

当時のハリウッドはテレビの台頭によって観客の映画離れが進んでおり、大作主義やリメイク作品によって観客を呼び戻そうとする動きが強まりつつありました。『荒野の七人』もその流れの中で、日本映画『七人の侍』(1954年、監督:黒澤明)を大胆にリメイクしたものです。

ハリウッドが日本映画を原案としたのは極めて異例であり、国際的にも注目を集めました。ただし、その制作は決して順調ではなく、脚本や監督の交代、メキシコ政府との折衝など、さまざまな困難が伴いました。

製作を巡るトラブルとエピソード

もともとはアンソニー・クイン主演、ブリンナー監督での企画がありましたが没になり、M・リットが監督として参加した脚本案も、原作に忠実すぎるとして不評を買い、リットは降板します。その後、ジョン・スタージェスが指揮を取り、最終的なキャスティングと脚本に落ち着いたのです。

さらにロケ地となったメキシコでは、過去作品『ヴェラクルス』による反感が尾を引いており、撮影には政府から監視員が常駐。脚本の改変を命じられるなど、大きな規制を受けながら撮影が進められました。例えば、村人に「汚れた衣装を着せてはならない」「農民が傭兵を使うような描写は不可」などの条件が課され、映画の根本に関わる内容まで修正を強いられました。

初公開時の評価と後の再評価

初公開時のアメリカでは、観客動員が伸び悩み1週間で打ち切られる劇場もありました。しかし、ヨーロッパでは熱狂的に受け入れられ大ヒット。その後、アメリカでも再評価が進み、「西部劇の傑作」として広く認知されるようになりました。これは黒澤作品の評価もヨーロッパから広がったことと共通しており、国境を超えた映画文化の影響を示す好例といえるでしょう。

物語の魅力が詰まったあらすじ解説

基本のプロットと登場人物

メキシコの貧しい寒村が舞台。村はたびたび山賊・カルベラ一味に襲われ、作物や物資を奪われていました。耐えかねた村人たちは、自分たちの財産を持ち寄り、用心棒を雇う決意をします。

選ばれたのは、かつての名うてのガンマンであるクリス(ユル・ブリンナー)をはじめ、彼に集められた個性豊かな6人の男たち。無法者、放浪者、脱走兵、若き血気盛んな青年など、背景も目的も異なる7人が集結します。

物語の主軸とドラマ性

本作の魅力は、単なる勧善懲悪のガンアクションではなく、異なる人生を歩んできた7人の男たちが、村の人々との交流を通じて「何かを守ること」の意味に目覚めていくというヒューマンドラマにあります。

初めは報酬目当てだった彼らが、村人の誠実さや、子どもたちの純粋さに触れる中で、次第に変化していく姿が見どころです。特にチャールズ・ブロンソン演じるオライリーと子どもたちとの交流、若者チコの成長などは、心温まるサブプロットとして機能しています。

戦いの展開と結末

物語の後半では、ガンマンたちとカルベラ一味との激しい銃撃戦が展開されます。一時は敗北し村を追われるものの、再び戻ってきた彼らの戦いによって、村人たちは最終的に自由を手にします。

しかし7人のうち、生き残ったのはわずか3人。最後にクリスが語る「勝つのは農民だ。俺たちはいつも負けだ」というセリフは、一匹狼のガンマンたちの生き様と時代の終焉を象徴しています。

視覚・音楽の魅力も注目点

また、エルマー・バーンスタインによる軽快かつ勇壮なテーマ曲が、物語の高揚感をさらに引き立てています。アメリカの大地を思わせる広大なロケーション撮影も、作品のスケール感を感じさせる要素となっています。

このように『荒野の七人』は、西部劇の枠を超えて、ヒューマンドラマと社会性を融合させた名作として、多くの人の記憶に残る映画となっています。

『荒野の七人』と『七人の侍』の主な違いとは?

両作は「弱き民衆が武装者に守られる」という骨格を共有していますが、文化・時代・思想の違いから物語の“深み”や“方向性”が大きく異なります。ここでは主に舞台設定・キャラクター構成・民衆との関係性・結末の意味・脚本に及んだ政治的制約の5つの観点から比較していきます。

舞台設定の違い:戦国時代の日本と西部開拓時代のメキシコ国境

『七人の侍』は戦国時代の日本が舞台です。混乱と暴力が日常だった時代背景の中で、農民と侍の身分差が物語の緊張感を生み出しています。

一方、『荒野の七人』は19世紀後半、西部開拓時代のメキシコ国境近辺を舞台とし、アメリカの自由主義と個人主義が根底に流れています。ここでは、身分制度は存在せず、農民とガンマンの関係は上下ではなく“雇い主と傭兵”に近い構図になっています。

この舞台の違いは、物語に漂う空気感や価値観を大きく変える要因となっています。

登場人物構成の違い:侍7人とガンマン7人

登場する7人の守護者も大きく異なります。

『七人の侍』では、志ある浪人たちが己の信念や名誉のために戦いに参加します。人格・スキル・立場が緻密に描き分けられ、群像劇としての完成度が高いのが特徴です。

『荒野の七人』の7人は、職業的なガンマンであり、銃を扱うことが生きる手段という現代的な価値観を持っています。彼らの動機は金銭・スリル・義侠心など様々ですが、全体としては“個人”の物語に重点が置かれています。

特にヴィン(マックィーン)やブリット(コバーン)などは、演技や仕草でキャラを際立たせるアメリカ的なスターシステムの影響も強く見られます。

民衆との関係性:受け身の百姓と主体的な農民

農民と戦士たちの関係も対照的です。

『七人の侍』の百姓たちは、当初は怯えと打算に支配された存在であり、戦いの中で徐々に“生きるための覚悟”を得ていきます。長老の「侍に戦ってもらうだ」という台詞が象徴するように、彼らは基本的に受動的です。

これに対し『荒野の七人』の農民は、政府検閲の影響で「ズルい百姓」は描けないという制約の中で、あくまで自発的に戦いに参加する正義ある存在として再構成されています。

そのため、物語の焦点は「守られる者の変化」から「守る者の選択」へとシフトしており、民衆との関係はより表面的な描写に留まります。

結末とテーマの違い:「勝つのは農民」の意味が変わる

『七人の侍』では、最後に侍たちが命を落とし、勝者は田畑を耕す農民であるという虚しさを残します。「勝ったのはこの百姓たちだ」という台詞には、身分制と歴史の重みが込められています。

一方、『荒野の七人』でもブリンナーが同様の台詞を口にしますが、そこには階級的な含意よりも“定住する者と流浪する者”という人生観の対比が描かれています。よりロマンチックかつヒロイックな印象で終幕するのが特徴です。

この違いは、それぞれの国の“死生観”や“職業観”の違いを映し出しています。

脚本改変の背景:メキシコ政府による検閲の影響

『荒野の七人』の脚本には、メキシコ政府の強い介入がありました。

『ヴェラクルス』などでの描写に反発したメキシコ政府は、本作の製作にも監視員を派遣し、「メキシコ人を悪く描くな」「農民に汚れた服を着せるな」といった指示を出しています。

その結果、「農民がガンマンを利用する」という原作最大のドラマ性が抑制され、「農民が自発的に銃を買いに行く」という設定に変更されました。

これによって、原作で感じられた農民と侍の間の深い心理的断絶が、『荒野の七人』では薄まり、物語全体がより“英雄譚”に傾いたとも言えるでしょう。

このように、『七人の侍』と『荒野の七人』は、物語の基本構造は同じであっても、文化・思想・制約・演出の違いによって、まったく異なる味わいを持った作品に仕上がっています。どちらが上ではなく、「両方を観ることでより深く理解できる」双子の名作だと言えるでしょう。

クリスと勘兵衛のリーダー像を徹底比較

『荒野の七人』のクリスと『七人の侍』の勘兵衛。どちらも七人をまとめる“リーダー”ですが、その人物像や描かれ方には明確な違いがあります。価値観・振る舞い・対人関係・時代背景に根ざした違いを理解することで、両作品の性格がより鮮明に見えてきます。

勘兵衛は“導く者”、クリスは“共に戦う者”

『七人の侍』の勘兵衛(志村喬)は、百姓たちの窮状に共感し、自らの信念で戦いを引き受ける人格者として描かれます。侍としての品格と戦略眼を持ち、若者に道を示しながら、自ら先頭に立つ「導くリーダー」です。

対して『荒野の七人』のクリス(ユル・ブリンナー)は、農民に雇われて戦う立場ではあるものの、単なる用心棒ではありません。任務以上に人間としての誠実さや義を重んじるタイプで、仲間に対しては対等な関係を築きます。こちらは“共に戦うリーダー”といえます。

勘兵衛は“語る”、クリスは“見せる”

勘兵衛は劇中、他の侍や農民に言葉で信念や戦術を伝えます。特に、志村喬の低く落ち着いた声で語られるセリフには精神性と深さが込められており、日本的な「道」を感じさせます。

一方、クリスは多くを語りません。アクションや立ち振る舞いでその器量を見せるタイプです。テンガロンハットを被る仕草や、ショットガンを構える一瞬の動作に、プロとしての風格が凝縮されています。これはハリウッド映画が得意とする“ビジュアル重視の演出”でもあります。

勘兵衛は“人生経験の重み”、クリスは“流浪者の哲学”

勘兵衛は、戦の虚しさも、人の弱さも熟知した男です。彼の言動には、過去の敗戦・喪失体験からくる達観があり、そこに説得力が生まれます。特に、「勝ったのは百姓たちだ…」というラストの台詞は、彼が戦いに求めたものと、現実の落差を語るものです。

一方、クリスには悲哀はあっても、明確な過去は描かれません。放浪するガンマンとして、どこにも属せず、どこにも根を張れない人物像が前提です。そこから生まれるのは、現代的な「個」の哲学。彼が戦いを選ぶのは義務ではなく、“そうするほうが自分にとって誇れる”という個人主義的な価値観の表れでもあります。

勘兵衛のリーダー像には「日本的な重み」がある

『七人の侍』のリーダー像は、集団を重んじる日本文化、特に「家」や「義理」を軸にした戦国時代の価値観が色濃く反映されています。仲間の死を悼み、後進を育て、最後まで責任を背負う姿は、武士道の理想像にも重なります。

クリスのリーダー像は「西部劇的ヒーロー像」に通じる

一方で『荒野の七人』のクリスは、孤高でありながら、必要なときには共同体に身を投じるヒーローという、西部劇の典型的な主人公像を体現しています。情に厚く、無骨で無口。人々に「頼られる男」でありながら、戦いが終われば静かにその場を去る…。この姿は、のちのイーストウッド作品にも通じる重要な原型です。

このように、勘兵衛とクリスは“リーダー”という役割を担いつつも、その立ち位置、人物像、文化的背景はまったく異なります。どちらも自らの時代とジャンルを代表するキャラクターであり、比較することでそれぞれの魅力がいっそう際立ちます。

曲が映し出す世界観と文化の違い

名作を彩る音楽の存在感

映画において音楽は、映像と同じく作品の印象を決定づける大切な要素です。『七人の侍』と『荒野の七人』は、どちらもその世界観にふさわしい音楽で観客の感情を強く揺さぶる力を持っています。しかし、音楽の方向性や演出意図には明確な違いがあります。

『七人の侍』:武士道を描く重厚な旋律

黒澤明監督の『七人の侍』では、作曲家・早坂文雄による音楽が使われています。そのサウンドは和太鼓や尺八、弦楽器などを用いた日本的な旋律と重厚なリズムが特徴です。村の不安、侍たちの誇り、戦いの静けさと激しさなど、すべてを音楽で丁寧に描写しています。

特に、戦の前夜や仲間の死を悼む場面では、旋律に哀愁がこもり、観客の感情に静かに訴えかけるような力を持っています。早坂文雄の楽曲は、戦国日本の空気感を損なうことなく、作品全体の“精神性”や“道”を象徴的に補完しているのです。

『荒野の七人』:軽快で力強いテーマが印象的

一方『荒野の七人』では、エルマー・バーンスタインによるダイナミックで軽快なオーケストラ音楽が用いられました。特に冒頭で流れる主題曲は、トランペットと打楽器を中心とした西部劇らしい爽快なメロディで知られ、のちにタバコ「マルボロ」のCMにも使用されたことで広く一般に浸透しています。

この音楽は、キャラクターたちの“格好良さ”や“疾走感”、そして“勧善懲悪の爽快感”を表現しています。観客の心を一気に西部劇の世界に引き込むためのアイキャッチ的な役割も果たしており、ストーリーのテンポと音楽のスピード感が絶妙にマッチしています。

音楽の役割の違いが映像表現を支える

『七人の侍』では、音楽があくまで物語の内側から感情を支える「陰の演出」として使われるのに対し、『荒野の七人』では、観客を物語に巻き込む「陽の演出」として音楽が機能しています。つまり、内省と精神性を重んじる日本映画 vs スピード感と爽快感を重視するアメリカ映画という構造の違いが、音楽のアプローチにも表れているのです。

それぞれの文化と映画の方向性を映す

音楽は単なるBGMではありません。作品の文化的背景、演出意図、そして観客との距離感にまで深く関わります。『七人の侍』の音楽は、静かに情景と心を深める日本的な“間”を演出し、『荒野の七人』の音楽は、テンポよく物語を推進しながらヒーローたちの魅力を最大限に引き立てるために作られているのです。

このように、両作品の音楽は、それぞれの映画に最適化された設計であり、リメイクにおいても単なる翻案に留まらず、音楽からジャンルや文化の違いを感じ取ることができます。

名場面から読み解く象徴的シーンの違い

『七人の侍』と『荒野の七人』には、それぞれの作品を象徴する名場面が数多く登場します。これらのシーンは単なるアクションの見せ場ではなく、作品のテーマやキャラクターの背景、文化的な価値観を雄弁に語る要素でもあります。ここでは、特に象徴的とされるシーンを比較し、両作が持つ映像演出の違いや思想的メッセージを読み解いていきます。

丘の上の墓地:静けさと重みが共通する導入

『荒野の七人』冒頭で、クリスとヴィンが棺を運ぶ黒人の埋葬に協力するシーンは、単なる導入ではありません。ここで描かれるのは、差別や孤独、そしてクリスたちの「正義感」です。立場の弱い者への共感を見せることで、彼らが単なる傭兵ではないことを印象付けています。

一方『七人の侍』でも、農民が山賊に苦しめられながら、誰に頼ることもできず悩む場面から始まります。この“無力感”と“閉塞感”こそが、侍を雇うという異例の決断に至る前提となっており、両作品ともに「なぜ彼らは戦うのか」という物語の根幹を強調する導入となっています。

仲間集めの過程:人物の多様性と対比

両作品に共通して評価が高いのが「仲間を集めるシーン」です。『七人の侍』では、勘兵衛が信頼できる侍を慎重に選びます。面接に近いやり取りの中で、人物の性格や価値観が徐々に明かされていきます。宮口精二や加東大介など、それぞれに個性が光る登場人物が、静かな中にも力強く描かれています。

対して『荒野の七人』では、ユル・ブリンナー演じるクリスが行動力をもって仲間をスカウトしていきます。スティーブ・マックィーンやチャールズ・ブロンソン、ジェームズ・コバーンといった個性的なキャストが、軽妙かつスタイリッシュに集まっていく様子は、西部劇らしいテンポと派手さが際立ちます。特にコバーンのナイフ勝負のシーンなど、キャラクターの魅力を一瞬で印象づける場面が目立ちます。

戦いの描写:集団戦 vs 個人技の演出

クライマックスの戦闘シーンも、両作の性格の違いが明確に現れています。『七人の侍』では、雨の中で繰り広げられる泥まみれの戦いが特徴です。混沌とした画面構成と緊迫した編集で、戦国時代の“命のやり取り”をリアルに描いています。

一方『荒野の七人』では、銃撃戦の演出が中心。ガンマンそれぞれの立ち回りが際立つ構成で、プロフェッショナルな戦いぶりに焦点が当たっています。スティーブ・マックィーンの早撃ちや、コバーンの正確無比なガンプレイなど、観客を惹きつける演出が多用されており、個の美学が強調されている点が特徴です。

ラストのセリフ:テーマの違いを象徴

『七人の侍』のエンディングでは、「勝ったのはあの百姓たちだ…」という勘兵衛の言葉が強く印象に残ります。戦った侍たちではなく、村に残り、種を蒔く農民こそが未来を勝ち取った存在だというメッセージが込められています。このセリフは、作品全体の“敗者の美学”や“無常観”を象徴しています。

対して『荒野の七人』でも似たセリフが登場しますが、そのトーンや文脈はやや異なります。こちらでは“風のように去る者たち”という描写が加わり、農民に根を張ることのない流浪者としての彼らの生き様を表現。日本的な達観というよりも、アメリカ的な“自由と孤独”の美学が滲む締めくくりとなっています。

このように、象徴的なシーンを比べることで、単なるストーリーの違いを超えて、それぞれの文化的価値観や映画表現のスタイルが浮かび上がります。演出、音楽、セリフすべてがその世界観に最適化されており、両作を並べて観ることで、より深い味わいが生まれるのです。

七人の侍と荒野の七人の違いからわかること

チェックリスト

-

『七人の侍』は国際的に高く評価され、物語構造の普遍性がリメイクの要因となった

-

『荒野の七人』は文化翻訳と再構築を経て、独自のアメリカ的作品として成立した

-

両作品は映像表現・人物描写・音楽演出などで明確に異なり、好みによって魅力が変わる

-

『荒野の七人』の制作には政治的制約やキャスト間の緊張など舞台裏のドラマも存在する

-

“七人”という人数設定は物語構造として理想的で、他作品への応用も多い

-

『荒野の七人』は後年ヨーロッパで再評価され、文化的テーマ性が再発見された

なぜハリウッドは『七人の侍』をリメイクしたのか?

世界を魅了した『七人の侍』の国際的評価

『七人の侍』は、1954年に公開され、同年のヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を受賞しました。この受賞がきっかけとなり、黒澤明の名は世界中の映画人に知られることになります。海外メディアや批評家はその独創的な演出と人間ドラマに驚き、戦後日本映画の代表作として高い評価を与えました。

また、アクション映画や群像劇の構造にも革新をもたらし、多くの映画監督が黒澤の影響を公言しています。特にハリウッドでは、映画作りの新しい型として注目を集め、物語や構図、演出手法の多くが研究対象となっていました。

普遍性ある物語構造が注目された

『七人の侍』は、「弱者が外部の力を借りて敵に立ち向かう」という構図を、緻密な人間描写とドラマ性で展開した作品です。この物語構造は、ジャンルや国を問わず応用可能な普遍性を持っており、まさに「どの文化圏でも通じる物語の型」でした。

これに着目したのが、プロデューサーのウォルター・ミリッシュや俳優ユル・ブリンナーです。彼らはこのストーリーをアメリカ西部劇のフォーマットで再構築すれば、新たな魅力が引き出せると考えました。

リメイクの交渉と黒澤側との関係

リメイクに際し、アメリカ側は正式に黒澤明および東宝と版権契約を結んでいます。スタンリー・クレイマーやアンソニー・クインといった当初の関係者の間では、監督に黒澤自身を起用する案も持ち上がっていましたが、実現には至りませんでした。

最終的にはジョン・スタージェスが監督に決定し、作品のトーンや設定はアメリカ的価値観に則ったものに変更されます。ただし、物語の根幹は極力忠実に再現されており、黒澤作品への敬意は随所に表れています。

当初の企画から『荒野の七人』へ至る変遷

興味深いのは、最初に構想されたリメイク案がユル・ブリンナー監督、アンソニー・クイン主演という布陣であった点です。実際にクインの扮装写真も残っており、本格的な準備が進められていました。

しかし、この案は脚本の内容が原作に忠実すぎて斬新さに欠けるという理由で却下されます。また、クリス役がスペンサー・トレイシーをイメージして書かれた脚本も、時代に合わないとの判断で見直されました。

その後、ジョン・スタージェスと脚本家ウォルター・ニューマンの手により、物語の舞台をメキシコ国境地帯に移し、アメリカ的ヒーロー像を投影した『荒野の七人』が誕生しました。

このように、『七人の侍』はその芸術性だけでなく、ストーリー構造の普遍性ゆえに、ハリウッドでのリメイクが実現しました。そしてその過程では、文化的な翻訳やアメリカ社会に即した再構築が行われ、単なるコピーではなく、独自の魅力を持つ作品として成立したのです。

『荒野の七人』と『七人の侍』はどちらが名作か?

映画ファンや評論家の間で長年議論されてきたのが、「『七人の侍』と『荒野の七人』、どちらがより名作といえるか?」という問いです。ですが、両作品はリメイク関係にありながらも、その志向性や表現手法が大きく異なっているため、単純な優劣では語れない奥深さがあります。

撮影・音楽・編集:技術的完成度で見る

『七人の侍』は1954年当時の日本映画としては破格の制作費をかけ、リアリズムと芸術性を両立した作品です。特に、雨中の戦闘シーンを複数のカメラで同時に撮影する「マルチカメラ手法」は当時としては革新的でした。音楽は早坂文雄による和楽器と重厚な旋律が中心で、画面に精神的な深みを与えています。編集も場面転換に「間」を活かした構成で、静と動の緩急をつけています。

一方『荒野の七人』は、ハリウッドらしいテンポの良さとエンターテインメント性を重視した作りになっています。エルマー・バーンスタインによるダイナミックなテーマ曲、迫力の銃撃戦、切れのある編集など、視覚的・聴覚的な「刺激」に特化した技術が光ります。アクションの爽快感やスタイル重視のカットは、視覚メディアとしての映画の魅力を最大化させています。

配役とキャラクター造形:スター性と人物描写の違い

『七人の侍』は、志村喬、三船敏郎、宮口精二、加東大介ら、演技派の俳優たちが勢揃いし、それぞれのキャラクターに明確な個性と背景が与えられています。特に、志村喬の勘兵衛は内面の深さとリーダーとしての人間的厚みがあり、ストイックな武士像として描かれています。

対して『荒野の七人』では、ユル・ブリンナー、スティーブ・マックィーン、チャールズ・ブロンソンなど、のちに世界的スターとなる俳優が勢揃いしています。個性派ガンマンたちの「格好良さ」が前面に出ており、心理描写よりもビジュアルや台詞の印象でキャラが立つ構成になっています。特にマックィーンの小道具使いなどは、演技というよりスター性の演出といえるでしょう。

公開当時と後年の評価:時代が変えていく“名作”の基準

『七人の侍』は、公開当時の日本国内ではもちろん高評価を受けましたが、海外ではヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を受賞したことで評価が一気に高まりました。後年ではアメリカの映画研究家によって「映画史上最も重要な作品の一つ」として語られることも多く、世界の映画学校では教材として使用されることも珍しくありません。

『荒野の七人』は、アメリカ本国での公開当初は商業的には不振で、1週間で打ち切りとなった都市もあったほどです。しかしヨーロッパでは熱狂的に受け入れられ、再評価の波が逆輸入的にアメリカへ戻ってきました。その後、テレビ放送やDVD普及によって新たなファン層を獲得し、西部劇ジャンルの金字塔と見なされています。

好みで選ぶ評価軸:ヒューマンドラマ vs アクションの爽快感

もしあなたが人間の内面や社会構造、時代背景の描写に興味があるのであれば、『七人の侍』がおすすめです。侍と百姓の関係性、戦国時代という舞台の中での生き様は、深く考えさせられるテーマ性を持っています。

一方、テンポの良い展開、スタイリッシュなアクション、魅力的な男たちのドラマを求めるのであれば、『荒野の七人』が向いています。娯楽としての完成度が高く、繰り返し観ても飽きのこない作りになっているのが特徴です。

どちらが“上”かという議論よりも、それぞれの映画が持つ文化的背景とジャンル特性を理解し、異なる魅力を味わうことこそが重要です。『七人の侍』と『荒野の七人』は、同じ骨格を持ちながらもまったく違う“魂”を宿した双子の名作といえるでしょう。

『荒野の七人』の知られざる製作秘話とキャスト裏話

スタイリッシュな西部劇として語り継がれる『荒野の七人』ですが、その裏側では脚本改変、俳優同士の緊張、撮影技術の挑戦など、数多くのドラマが繰り広げられていました。ここではその舞台裏を、制作背景・キャストの人間関係・撮影の工夫・マニア垂涎のトリビアまで含めて、詳しく掘り下げていきます。

メキシコ政府の検閲と脚本改変の裏事情

『荒野の七人』のロケ地はメキシコでしたが、現地政府の検閲が想定以上に厳しく、脚本は大幅な修正を強いられました。中でも大きな影響を与えたのが、「農民がガンマンを雇って戦わせる」という物語の核に対する異議です。

メキシコ政府は「メキシコ人にそんなずるい人間はいない」と脚本にクレームを入れたため、ガンマンを雇うという発案者を村人からクリスに変更。農民たちはあくまで「銃を買いに行っただけ」とされ、物語の構造自体が書き換えられました。さらに「村人に汚れた服を着せてはいけない」との規制まであり、結果として登場人物の衣装は“ありえないほど清潔”に映っています。

このような政治的・文化的な制約が、作品のテーマ性やキャラクターのリアリティに微妙な影を落としたことは見逃せません。

マックィーンの「目立ちたがり」演出と現場の緊張

スティーブ・マックィーンはこの映画で一躍スターの座に上り詰めましたが、現場では非常に自己主張の強い俳優として知られていました。テンガロンハットを頻繁にいじったり、ガンベルトの位置を変えたりするなど、常に動きのある演技で観客の視線を集める工夫をしていたのです。

特に有名なのは、ブリンナーの背後で帽子を団扇代わりにしてパタパタ扇ぐという行動。これがブリンナーの怒りを買い、「次にやったらクビだ」と叱責されたという逸話も残っています。それでもマックィーンのパフォーマンスは編集段階で“画面映えする演技”として活かされ、スタージェス監督も最終的には黙認した形となりました。

キャスト同士の火花と監督の手腕

『荒野の七人』のキャスト陣は、ほとんどが「これから名を上げたい」という野心家でした。そのため、目立ちどころを巡って火花が散る場面も少なくありませんでした。特にマックィーンとホルスト・ブッフホルツの間には明確なライバル意識があり、撮影現場でもしばしば緊張が走っていたようです。

スタージェス監督はこうした状況の中でも冷静に演出を行い、各俳優が見せ場を持てるようにシーンを設計・編集。結果として“個性派7人”のバランスが絶妙なアンサンブル作品に仕上がったのは、監督の巧みな采配の賜物です。

撮影技術の粋:ファニングと早撃ちのリアル演出

スティーブ・マックィーンによる「地面撃ち」のシーンは、西部劇ファンの間で語り草となっている名場面です。ここでは1発目を通常の射撃で、2発目をファニング(左手で撃鉄を弾く技術)で発砲するという高度なテクニックが使われています。

また、彼の細やかなガンベルト操作やテンガロンハットの扱いには、TVシリーズ『拳銃無宿』で培った所作の積み重ねが表れており、「演技でなく技術」としての説得力を持っています。

ガンベルトのその後とオーディション裏話

マックィーンが映画で使用したガンベルトは、後にチャック・ノリスに譲られ、別の西部劇で再利用されたというエピソードがあります。また、元々はアンソニー・クインがクリス役として候補に挙がっており、扮装写真まで存在していたものの、企画変更で白紙に。結果としてブリンナーが主演兼製作となり、あの“黒づくめのリーダー像”が誕生したのです。

マックィーンと早撃ち大会の意外な一面

1950年代のTV西部劇俳優による早撃ち大会では、マックィーンは「カーディガン+ゴムぞうり+ランダル銃」というラフな姿で登場。成績は振るいませんでしたが、スクリーンでは「最もリアルな早撃ち」を披露し、多くのファンを魅了しました。演技というより“魅せる間合い”の勝利とも言えるでしょう。

タイトルと主題曲の逸話:宣伝戦略の成功例

本作の英題『The Magnificent Seven』は、当初は別案も存在したと言われていますが、最終的に音楽と語感の相性が良いこと、覚えやすくインパクトがあることから現在のタイトルに決定されました。この判断は後に功を奏し、マルボロのCMソングとしても使用された主題曲とともに、映画の知名度はさらに拡大しました。

“集合写真”の元祖となったワンシーン

7人のガンマンが一列に並ぶシーンは、「チームが揃った瞬間」を象徴する演出として映画史に残る構図となりました。のちに『ワイルドバンチ』や『アベンジャーズ』など、ジャンルを超えて“集合ビジュアル”がこの演出を踏襲するようになります。言い換えれば、“ビジュアルで語るチームの存在感”を確立した先駆けとも言えるのです。

雑学を知れば、映画はさらに面白くなる

このように、『荒野の七人』にはストーリー以外にも注目すべき点が数多く存在します。政治的な舞台裏、俳優のエゴ、監督の手腕、そして演出技術のこだわり――。こうした情報を知った上で作品を観ると、一つひとつのシーンがより意味を持ち、作品の“奥行き”を実感できるはずです。

名作は、スクリーンの中だけでなく、スクリーンの外でも語る価値がある。 それが『荒野の七人』という映画の、本当の魅力なのです。

リメイクされ続ける理由:物語構造としての“七人”論

映画『七人の侍』や『荒野の七人』に限らず、「七人の戦士が弱者を救う」という物語は、世界中で幾度となくリメイクされてきました。アニメ、SF、近未来ドラマなど、ジャンルや時代を超えて繰り返し語られるこの“七人構造”には、単なるエンタメ以上の普遍的な魅力が存在します。

“七人”という人数が生むドラマのバランス

「七人」という人数設定には、物語の構成上、非常に優れたバランスがあります。例えば以下のような役割が自然に配置できます。

- リーダー(戦術・方針を決定)

- ベテラン(経験値と知恵)

- 若者(成長・変化の象徴)

- 怪力系(パワー担当)

- 技術系(器用で冷静)

- 独立系(信念や過去を持つ)

- コミカル枠(緊張の緩和)

このように、7人それぞれに性格や背景を与えつつ、視聴者が誰かに感情移入しやすくなる構成が自然に成立します。これが5人や10人だと、個性の描写や記憶の整理が難しくなるため、“七人”という設定は、物語的にも心理的にも最適解とされています。

集団ヒーロー物語としての完成形

一人の英雄が全てを解決する物語とは異なり、「七人の戦士」が協力しながら困難に立ち向かうという形式は、集団の力・多様性・協調といった現代的価値観とも合致します。

とくに『七人の侍』では、侍それぞれが個別の動機と信念を持ちながらも、最終的には「民を守る」という共通目的に集う様が丁寧に描かれます。一方の『荒野の七人』では、西部劇らしい自由と義の精神が反映され、キャラクターたちはそれぞれの流儀で“正しさ”を表現しています。

この物語構造が、そのまま現代のヒーロー映画やアニメ、ゲームにも応用可能であることが、リメイクやオマージュが絶えない最大の理由です。

「正義とは何か」を問う普遍性

この“七人の物語”では、常に「誰かを守るとはどういうことか」「なぜ命を賭けるのか」「戦うことに意味はあるのか」といった倫理的・哲学的テーマが問われます。

特に『七人の侍』のラスト「勝ったのは百姓たちだ…我々ではない」というセリフは、単なる勝利の物語ではなく、“敗者の美学”や“矛盾する正義”を深く問いかける要素として機能しています。

このような内面的なテーマが、どの時代においても観客の心を揺さぶるため、何度見ても、何度作られても意味が変わらない=リメイクされ続ける価値がある物語となっているのです。

ヨーロッパで再評価された意外な理由

『荒野の七人』はアメリカで誕生した西部劇でありながら、時間をかけてヨーロッパで高く評価されるようになった映画です。その背景には、音楽・演出・文化的テーマなど、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。

当初は“アメリカ的すぎる”として不評も

1960年に公開された当初、ヨーロッパの一部映画批評家や観客からは冷淡な反応を受けました。理由の一つに、「単純な勧善懲悪」や「アメリカ的なヒーロー像」が深みに欠けるとみなされた点があります。フランスやイタリアなどでは、同時期に台頭していたヌーヴェルヴァーグやイタリアン・ネオレアリズモが支持されており、それと比べて娯楽色の強い西部劇は評価の対象になりにくかったのです。

音楽の影響とスター俳優の再評価

その後の再評価のきっかけの一つが、エルマー・バーンスタインによる主題曲の存在です。この音楽は後年、マルボロのテレビCMで使用されたことで広く知られるようになり、映画に対する一般の関心を呼び起こしました。

また、主演のユル・ブリンナーやスティーブ・マックィーンといったキャスト陣が国際的な映画スターとして地位を確立したことも、作品の再評価に寄与しました。「今となっては信じられないが、この映画が彼らの代表作になるとは当時は予想されていなかった」という見方が、映画史的な意義を高めています。

実存主義的な“敗者の美学”への共感

『荒野の七人』では、「勝ったのは村人たちであり、自分たちはただの流れ者に過ぎない」というラストのセリフが象徴するように、英雄の虚しさや個の孤独が深く描かれています。この主題は、特にサルトルやカミュに代表される実存主義の哲学に共鳴するものとして、ヨーロッパの知識層に支持されました。

その結果、本作は単なるリメイクや西部劇としてではなく、「文化的テーマを内包する映画」として再発見されたのです。

『荒野の七人』と『七人の侍』、それぞれの魅力を味わい尽くす

『七人の侍』とそのリメイク作である『荒野の七人』。両作品は異なる文化、異なる時代背景で作られながらも、共通する骨格と対照的なアプローチによって、独自の魅力を持っています。ここでは、両作の楽しみ方を「比較」ではなく「共存」という視点から紹介します。

映画史に残る、別々の傑作

『七人の侍』(1954)は黒澤明監督による日本映画史上の金字塔であり、リリース当時から国内外で高い評価を受けました。リアリズムに満ちた演出、侍一人ひとりの心理描写、農民との関係性など、すべてにおいて完成度が高く、“映画を変えた作品”とまで言われています。

対して『荒野の七人』(1960)は、その物語構造を踏襲しつつ、ハリウッド的なエンタメ性やスターシステムを加えてリメイクされた作品です。どちらが優れているかではなく、どちらも異なる基準で“映画史に残る名作”とされています。

文化と表現の違いを楽しむ

『七人の侍』は戦国時代の日本、つまり「共同体」や「義理」といった価値観が支配的な社会の中で展開されます。リーダー勘兵衛の行動原理は、“道”を重んじ、他者のために戦うという思想に根差しています。

一方、『荒野の七人』は西部開拓時代を背景にしており、登場人物たちは“自由意志”に基づいて戦います。ガンマンたちは金や義理よりも「自分にとって誇りを持てる選択かどうか」で行動し、個人主義的ヒーロー像が描かれるのが特徴です。

観る順番で味わいが変わる

この2作品を観る順番にもよって、感じ方は大きく変わります。まず『七人の侍』を観てから『荒野の七人』を鑑賞すると、物語構造の変化や文化的改編の意図が明確に見え、リメイクとしての巧みさに驚かされるでしょう。

逆に、『荒野の七人』を先に観ることで、エンタメ作品としてのテンポの良さやキャラクターの格好良さを堪能し、その後に『七人の侍』でドラマの深さや重厚な演出に浸るという順序もおすすめです。

違いを比べることで見える“共通点”

両作品は時代や文化を超えて共通するテーマ、すなわち「弱き者を守るために戦う者たちの美学」を描いています。そしてその美学は、多くのリメイクやオマージュ作品に引き継がれる“普遍的構造”でもあります。

映画としての完成度、メッセージ性、演出力は、それぞれの国の技術と思想が表現された結果であり、比べることによってどちらかが劣って見えるわけではありません。両方を観てこそ見えてくる奥行きがあり、どちらも“観るべき価値のある作品”であることは間違いありません。

このように、『七人の侍』と『荒野の七人』は単なる原作とリメイクの関係を超えて、世界の映画史を豊かにした“双子の名作”です。文化を越えて通じる物語の力、そして映像芸術としての完成度を堪能するためにも、ぜひ両作品をじっくり観ていただきたいと思います。

荒野の七人と七人の侍の違いを総括して解説

- 舞台設定は日本の戦国時代と西部開拓時代のメキシコという歴史的背景の違い

- 民衆と戦士の関係性が、受動的百姓と能動的農民で対照的

- 『七人の侍』は身分制度と共同体が軸、『荒野の七人』は個人主義と自由がテーマ

- 勘兵衛は「導く指導者」、クリスは「共に戦う仲間」として描かれている

- 『七人の侍』の音楽は内省的で精神性を支え、『荒野の七人』は爽快感で物語を推進

- シーン構成は『七人の侍』がリアル志向、『荒野の七人』はビジュアルとテンポ重視

- メキシコ政府の検閲により脚本が大幅に改変されたのは『荒野の七人』独自の事情

- 勝者の描写が『七人の侍』では虚無感、『荒野の七人』ではヒロイックな印象

- キャスト構成が志のある浪人と個性派ガンマンで明確に異なる

- 文化的価値観が『七人の侍』では武士道、『荒野の七人』ではアメリカ的ヒーロー像

- 画面演出が静と動の間を活かす日本とスピード感重視のハリウッドで対照的

- 物語構造は同じでも、倫理観・職業観の描写において深い差異がある

- 七人という人数設定におけるキャラ配置はどちらもバランス良く機能している

- リメイクにあたり、原作への敬意を保ちつつアメリカ的に再構成された

- 観る順番により、それぞれの映画の味わい方や視点が大きく変わる