大正末期から昭和初期にかけて実在した三人──詩人・中原中也、女優・長谷川泰子、そして文芸評論家・小林秀雄。この三人の複雑な関係を描いた映画『ゆきてかへらぬ』は、実話をもとにした文芸ドラマとして高い注目を集めています。

この記事では、映画の基本情報や重層的なあらすじを紹介しながら、三人の実際の人生に迫ります。さらに、「赤い手袋」と「白い壺」といった象徴的な小道具に込められた意味、物語全体に繰り返し登場する円形のモチーフの意図など、演出の背景にも踏み込んで解説します。

映画は史実を忠実に再現しているわけではなく、実話との違いとして創作的な脚色や時間軸の圧縮が施されています。それでも、三人の内面や関係性の核心は、丁寧にすくい取られています。

また、監督と脚本家による制作秘話や、長谷川泰子の回想録をはじめとした文献案内も紹介し、映画を観る前後で理解を深める手がかりも提示します。さらに、映画では描かれなかった泰子のその後や、作品全体を通して響く中原中也の詩の存在感にも注目しながら、物語の奥行きを丁寧に読み解いていきます。

Contents

実話に基づく『ゆきてかへらぬ』をネタバレ解説

チェックリスト

-

映画『ゆきてかへらぬ』は、中原中也・長谷川泰子・小林秀雄の三人の実話をもとにした文芸ドラマ

-

監督は根岸吉太郎、脚本は田中陽造との共同で、40年前の草稿を再構成して制作

-

三人の三角関係を中心に、愛・芸術・破綻が時間圧縮された映画的演出で描かれている

-

小道具の「赤い手袋」や「白い壺」、円形モチーフなど象徴的演出が物語に深みを与える

-

実話との違いとして、子どもの誕生・死や泰子の再婚、小林の晩年などが映画では省略

-

映画の理解を深めるには、泰子の回想録や中也の詩集、小林の評論などの文献が有効

映画『ゆきてかへらぬ』の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | ゆきてかへらぬ |

| 年齢制限 | G(全年齢対象) |

| 公開年 | 2025年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 約130分 |

| ジャンル | 文芸ドラマ / 実話ベース / 恋愛 |

| 監督 | 根岸吉太郎 |

| 主演 | 広瀬すず、木戸大聖、岡田将生 |

作品概要と公開情報

『ゆきてかへらぬ』は、2025年3月に劇場公開された日本映画です。

詩人・中原中也、女優・長谷川泰子、文芸評論家・小林秀雄という実在の三人の複雑な人間関係を基にした文芸ドラマであり、「愛と芸術、そして破綻」を描く重厚な人間物語として注目を集めました。

ジャンルとしては、文芸映画・恋愛ドラマ・実話ベースのヒューマンドラマに分類されます。上映時間は約130分。実話に基づく内容でありながら、映画的な創作や演出も巧みに組み込まれています。

監督・脚本陣の制作背景

本作の監督は、根岸吉太郎。『遠雷』『ヴィヨンの妻』『雪に願うこと』などで知られる名匠で、今作は約12年ぶりとなる劇場用長編作品です。

脚本は田中陽造氏との共同制作によるもので、もともとは40年以上前に執筆された草稿が原案となっています。

その後、現代にふさわしい内容へと改稿が重ねられ、製本された脚本は6冊に及ぶ大作となりました。構成の中には、当時の演劇的表現も一部残されています。

主要キャストと登場人物

長谷川泰子を演じたのは広瀬すずさん。

華やかさと内面の脆さを併せ持つ女性像を、繊細かつ大胆に演じきりました。

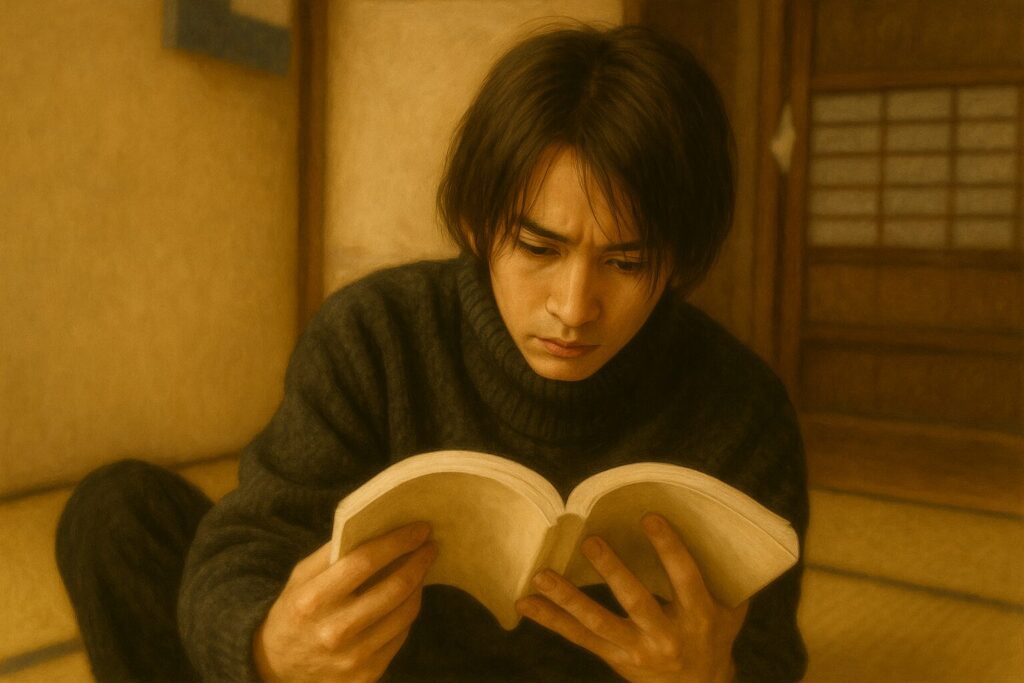

中原中也役には木戸大聖さん。

17歳の文学少年から病に倒れる30歳の姿までを、年齢の変化に応じた身体表現と感情の揺れで体現しています。

小林秀雄役には岡田将生さん。

理知的で抑制的な佇まいの中に、嫉妬・尊敬・愛情が入り混じる複雑な心理をにじませた演技が光ります。

さらに、柄本佑・トータス松本・瀧内公美といった実力派俳優陣が脇を固め、三人の物語に厚みを加えています。

時代考証と映像美のこだわり

本作の大きな魅力は、大正ロマンを感じさせる映像表現にあります。

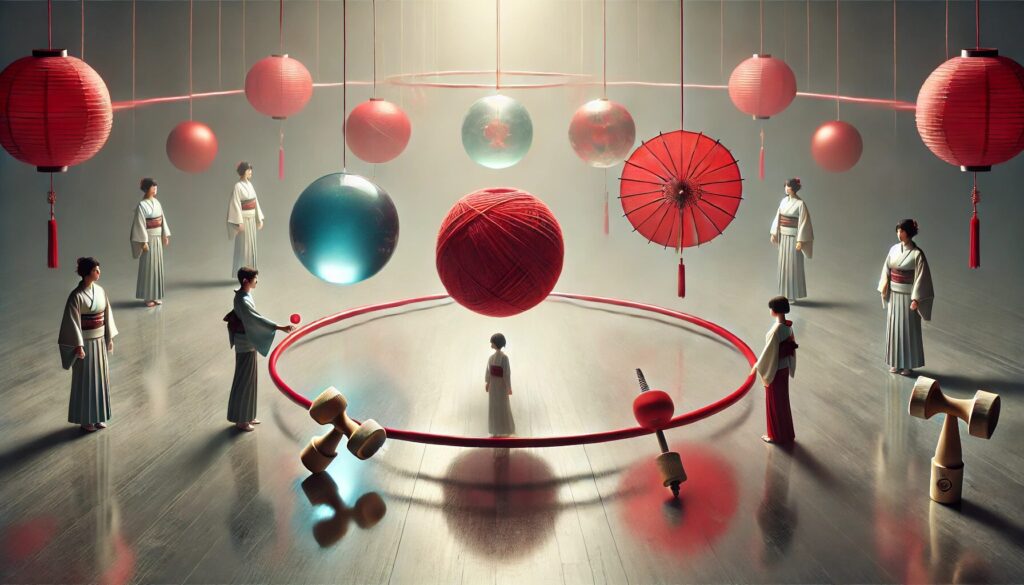

火鉢やローラースケート、けん玉、赤い傘、チャールストンなど、1920年代の日本文化や風俗が忠実に再現されています。

中でも注目すべきは、「円形」という視覚的モチーフの多用です。

赤い毛糸玉、ビー玉、けん玉の玉、そしてメリーゴーラウンドの回転など、円形のアイテムが何度も登場し、三人の関係性の循環・依存・すれ違いを象徴的に描いています。

また、舞台的なカメラ構図や、抽象的な演出も多く用いられ、映像そのものに詩情と緊張感を与えています。

映画の評価と位置づけ

『ゆきてかへらぬ』は、「実話に基づくがフィクションである」ことを前提にした作品です。

史実との細かな違いはあるものの、実在の人物たちの情念と芸術に対する姿勢を的確に表現しようとする試みが見られます。

国内では文芸作品としての完成度が高く評価され、海外でもロッテルダム国際映画祭2025に正式出品されました。

ただし一部では、「演劇的すぎる演出」や「脚色の多さ」によって史実とのズレを指摘する声もあり、万人向けではなく、深読みする鑑賞体験を求める観客向けの映画と言えるでしょう。

複雑に絡む三人のあらすじ紹介

京都で始まる青年詩人と女優の出会い

物語は1924年、大正末期の京都から静かに幕を開けます。20歳の長谷川泰子は、女優を目指しながらもまだ芽が出ない時期。そんな彼女の前に現れたのが、17歳の詩人志望・中原中也でした。

彼は、文学への異様な情熱と独特の言葉の感性を持った青年。二人は出会ってすぐに惹かれ合い、情熱的に同棲を開始します。中也は詩作に没頭し、泰子は彼の創作活動を支える存在として、ミューズのような立場を担うようになります。

この時点での中也は、まだ未熟ながらも芸術家としての原石のような輝きを放っており、泰子との時間がその才能に火を灯すきっかけになったとも言えるでしょう。

東京での転機と新たな出会い

1年後の1925年、二人は東京へと上京します。そこで中也は詩人・富永太郎の紹介により、東京帝国大学の学生であり文芸評論家を志す小林秀雄と出会います。

小林は中也の詩才に深く感銘を受け、その才能をいち早く見抜いた数少ない人物です。しかし、彼の関心は次第に泰子にも向けられていきます。

理知的で寡黙な小林と、激情型で幼さが残る中也。まったく異なる二人の間で揺れる泰子は、やがて小林の安定感に惹かれていきます。こうして三人は、芸術と恋愛、憧れと執着が複雑に交錯する三角関係を築いていきます。

愛の選択とすれ違いの始まり

次第に、三人の関係は不安定さを増していきます。泰子は中也の自己中心的で激しすぎる愛に疲れ、小林のもとへ身を寄せます。

このとき中也は、母からもらった赤い手袋を「心臓」だと語り、泰子に託す場面があります。この描写は、彼の未練と喪失感の象徴です。

しかし、小林と泰子の生活も決して安定したものではありません。次第に泰子は精神的に不安定となり、小林もその重圧に耐えきれず、彼女のもとを離れます。

それぞれが、他者を必要としながらも共に生きることができない孤独に直面し、三人の関係は破綻を迎えます。

再会と中也の死──円が閉じる瞬間

年月が経ち、泰子は女優としてのキャリアを積み上げつつありました。ある撮影現場で、彼女はかつての中也と小林に再会します。

中也はすでに上野孝子と結婚し、子どもも授かっていましたが、ほどなくして我が子を失い、さらに自らも結核性髄膜炎に侵されて衰弱していきます。

1937年、30歳という若さで中原中也は死去。彼の葬儀に現れた泰子は、かつて受け取った赤い手袋を中也の胸元にそっと置きます。

この瞬間、三人の関係はようやく終止符を打ち、過去が静かに閉じていくように描かれます。

「ゆきてかへらぬ」が意味するもの

『ゆきてかへらぬ』というタイトルは、「一度訪れたものは二度と戻らない」という時間と感情の非可逆性を象徴しています。

中原・泰子・小林、それぞれが芸術にすべてを捧げた若き日々は、もう二度と還ることのない“青春”であり、“情念”の記憶です。

本作に描かれた三人の感情は、単なる恋愛関係を超えています。そこには嫉妬・尊敬・崇拝・依存といった複雑な情動が流れており、どこまでも曖昧で未完成なまま、観客の心に余韻を残します。

そして、最終的に一人歩き出す泰子の姿は、「支えなくても自立して生きていく」という女性の自立と再生を示唆しており、時代背景を超えて現代的な意味合いを帯びています。

このように、本作の三角関係は「誰が誰を愛していたのか」という単純な問いでは語り尽くせません。むしろ、「愛とは何か」「才能とは何か」「共鳴とは何か」という問いを、静かに私たちに投げかけているのです。

実在した三人の出会いと背景

京都で出会った若き詩人と女優

1924年、大正時代の京都。まだ無名だった17歳の中原中也は、詩に強い情熱を注ぐ文学少年でした。一方、20歳の長谷川泰子は、舞台女優を志しながらも思うように芽が出ず、不安定な生活を送っていました。二人が出会ったのは、そんな混沌とした若き日々の中です。

出会いのきっかけは明確には記録されていませんが、共通するのは彼らが持つ強烈な自我と芸術への渇望でした。中也の幼さと激しさ、そして文学的感性に、泰子は強く惹かれていきます。年齢差はあるものの、互いにとっての「欠けた部分」を補うような関係性がすぐに生まれました。

同棲生活の始まりと詩作への影響

出会って間もなく、二人は同棲を始めます。これは当時としては非常に珍しく、また世間的にも受け入れられにくい選択でしたが、二人にとっては自然な流れだったようです。中也は、泰子との生活を通して内面的な揺らぎを詩にぶつけるようになり、後の代表作へとつながる詩作の原型がこの時期に芽生えていきます。

中也にとって泰子は、単なる恋人という枠を超えて、「詩を生むための存在」でもありました。後年にまで影響を残す詩的イメージや言葉の断片は、この時期の泰子との関係から多く生まれています。

二人が抱えていた“共通の不安定さ”

しかし、生活は決して穏やかではありませんでした。中也は精神的に不安定な面を抱えており、感情の爆発や突発的な行動もあったと言われています。泰子もまた、複雑な家庭環境や演劇界での苦悩を引きずっており、時に神経症的な傾向を見せることもありました。

つまり、この関係は互いの孤独と未成熟を支え合う一方で、常に危うい均衡の上に立つものだったのです。

上京を決めたふたりの転機

1925年になると、二人は東京へと移ります。新天地での成功を夢見ての上京でしたが、この選択が、彼らの人生と関係性にさらなる変化をもたらすことになります。ここで第三の人物――小林秀雄と出会うことになるのです。

この段階までの中原中也と長谷川泰子の関係は、「情熱に突き動かされた共犯関係」とも言えるほどの濃密さを持っていました。だが、その結びつきは時間の経過と共に、他者との関わりや社会的制約の中で次第に変容していきます。

このように、実在の中原中也と長谷川泰子の関係は、時代背景と個人の不安定な精神が交錯する非常に複雑なものでした。二人の出会いと生活は、ただの恋愛エピソードではなく、のちの創作活動や人生の選択にも大きな影響を与える“起点”だったのです。

小林秀雄との出会いと友情の破綻

東京で始まった文学的な出会い

1925年、中原中也と長谷川泰子は京都から東京へ移ります。この地で中也は、詩人・画家の富永太郎を通じて、東京帝国大学の学生であり評論家を志していた小林秀雄と出会いました。出会いの場は文学という共通項の上であり、小林は若き中也の詩才に強い衝撃を受けます。

小林は当時から明晰な批評眼を持っており、中也の荒削りな表現の中にある天賦の才を見抜いていました。そのため、彼は積極的に中也を支援し、励まし、文学的な同志関係へと発展していきます。この時点で両者の間には、創作における共鳴と敬意が確かに存在していました。

泰子の存在がもたらした歪み

しかし、その関係に変化をもたらしたのが、長谷川泰子の存在でした。小林は中也を通じて泰子と知り合い、次第に彼女にも強く惹かれていきます。当初は中也に遠慮し、あくまで観察者の立場を保っていたものの、次第に感情を隠しきれなくなり、やがて泰子と男女の関係へと発展します。

この転機は、中也にとって極めて大きな裏切りであり、詩人としても一人の男としても深い傷を残す出来事でした。中也は感情を制御できず、小林と泰子のもとをたびたび訪れては、怒りや悲しみを爆発させる場面もありました。

壊れゆく友情と創作への影響

中也と小林の間には、それまで積み重ねてきた文学的な信頼関係がありましたが、泰子をめぐる私的な問題がそれを打ち砕いていきます。小林のほうもまた、友情と恋愛の板挟みの中で葛藤していたとされています。中也の詩作にはこの時期、傷ついた感情を吐露するような作品が多く見られ、文学的にも大きな転機となったことは明らかです。

一方、小林は評論家としての道を進みながらも、中也の才能を認め続けており、彼の死後に詩集『在りし日の歌』を編集・刊行しています。この行為は、一見すると友情の証のようにも見えますが、それが罪滅ぼしの意図であったのか、真の敬意だったのかは明言されていません。

愛と友情が交差する複雑な三角関係

この三人の関係は、単なる恋愛模様に留まりません。文学・芸術・精神的依存といった要素が複雑に絡み合っており、「誰かを失うこと」がそのまま「創作の糧」となっていくような構造があったのです。

中也が泰子に渡した「赤い手袋」は、彼の心臓を象徴するものでした。一方、小林が大切にしていた白磁の壺は、知的な価値を重んじる自負の象徴でもあります。泰子がその壺を壊す場面は、三人の精神的な対立と決裂を象徴的に表現したシーンとして、映画の中でも特に印象的です。

このように、「中原中也と小林秀雄の友情の破綻」は、ただの恋愛による衝突ではありません。芸術と人間関係が深く結びついていたからこそ、彼らの絆はもろく、そして痛ましく崩れていったのです。それは、創作と感情が切り離せない芸術家たちの宿命でもあったのかもしれません。

映画と実話で異なる出来事とは

時間経過の圧縮で関係性を凝縮

『ゆきてかへらぬ』は、実在の詩人・中原中也と女優・長谷川泰子、批評家・小林秀雄の複雑な関係を描いた作品ですが、映画ではこの人間関係の推移が時間を圧縮する形で再構成されています。実際、彼らの関係は1924年から1937年まで十数年に及ぶものですが、映画では数ヶ月〜数年の出来事として描写されており、ストーリー全体が非常にタイトな構成になっています。

このような構成は、映画というメディアの制限──上映時間や観客の集中力など──を踏まえた編集判断であり、物語の本質的な部分を濃縮して伝えるために効果的です。実際に映画を観ると、登場人物の関係が急激に深まり、崩れていく様子がテンポよく展開され、観客を物語の核心へと導きます。

演出上の創作で心情を象徴化

もう一つの大きな違いは、史実には存在しない創作シーンや演出の追加です。たとえば、中也がローラースケートで寺の回廊を滑るシーンや、泰子がチャールストンを踊るシーンは、記録には残っていない演出です。しかしこれらは、人物の内面を視覚的に伝える象徴として配置されており、映像作品ならではの感情表現となっています。

中也の自由奔放さ、あるいは幼さを表すローラースケート。時代に逆行しない自立心や華やかさを象徴する泰子のダンス。そして「赤い手袋」や「白磁の壺」といった小道具もまた、事実ではなく演出上の象徴として登場します。これらは観客に強い印象を残すビジュアルアイコンとして、作品全体の感情の起伏を効果的に補強しています。

映画で省略された重要な史実

一方で、映画では語られなかった実話の部分も多く存在します。例えば、長谷川泰子は小林との関係が終わった後、別の演劇仲間との間に子どもを授かり、複数回の結婚と離婚を経験しています。このような後年の人生は、映画では描かれず、彼女の若き日の葛藤と選択に物語の焦点が絞られています。

また、中也の詩作や小林秀雄が編纂を担当した詩集『在りし日の歌』の制作背景、文学界での彼らの位置づけなども深く掘り下げられてはいません。これらは歴史的・文学的に重要な事実であるものの、映画では三人の感情と関係性を中心に据える方針がとられたため、ドラマの外枠に置かれることになりました。

「映画的真実」を伝える脚色

このように、『ゆきてかへらぬ』では史実と異なる描写が複数存在しますが、それらは誤情報や歪曲ではなく、人物の本質や関係性をより深く掘り下げるための演出的脚色です。脚本の田中陽造氏は40年前に書かれた草稿をもとに、現代の視点から人物たちの感情の起伏を再構築しました。観客が感じ取るべきは、文字通りの事実ではなく、そこに込められた心の流れや芸術への執着、人間関係のもろさです。

もちろん、史実を知る者にとっては「中也の詩人としての才能があまり描かれていない」「泰子の人生が中途で止まっている」などの物足りなさを感じるかもしれません。しかしそれもまた、映画として物語を削ぎ落とし、絞り込んだがゆえの選択だといえるでしょう。

『ゆきてかへらぬ』は、あくまでも「実話に基づいたフィクション」です。史実の全てを再現するのではなく、三人の関係性と内面を掘り下げた人間ドラマとして、独自の構成と演出が施されています。

その違いを理解した上で作品を鑑賞することで、より深い感動や発見につながるはずです。

映画に描かれなかった実話の数々

映画が焦点を当てた“若き日の3人”の時間軸

『ゆきてかへらぬ』は、詩人・中原中也、女優・長谷川泰子、評論家・小林秀雄の三者の関係を主軸に展開される作品ですが、描かれるのは主に1924年から1937年の約13年間に限られています。この期間には、彼らの出会い、同棲、三角関係、別離、そして中也の死までが凝縮され、若き日の情熱と破綻が物語の核心となっています。

しかし、実際の三人の人生はその後も続き、映画では省略された“その後”にこそ、それぞれの生き様がより色濃く表れています。

中原中也の家庭と最晩年の苦悩

中原中也は、1933年に上野孝子と結婚し、家庭を持ちます。翌年には長男・文也が誕生。詩人としての充実期に入り、代表作『山羊の歌』や『在りし日の歌』を世に出す準備も進んでいました。

しかし、その平穏は長くは続きません。長男・文也が1936年に夭折。わずか2歳の命でした。この出来事は中也の精神に深い傷を残し、その翌年の1937年、自身も結核性脳膜炎に倒れ、30歳でこの世を去ることになります。

映画では中也の死の場面が象徴的に描かれていますが、文也の死や、それに対する中也の苦悩はほとんど触れられていません。彼の詩の最晩年の変化を読み解く上でも、この出来事は極めて重要です。

長谷川泰子の再婚と複雑な私生活

映画では描かれませんが、長谷川泰子もまた波乱に満ちた人生を歩んでいます。小林秀雄との関係が終わった後、彼女は演劇の世界で再び活動を始め、劇団関係者との間に子どもをもうけます。

その後も数度の結婚と離婚を経験。中でも注目すべきは、彼女が1940年代以降に舞台女優としての存在感を再び確立していく点です。彼女の回想録『ゆきてかへらぬ』には、自らの人生に対する冷静な振り返りが記されており、恋愛だけでなく芸術や仕事にかけた想いも強くにじんでいます。

つまり、泰子は「中也の恋人」という枠に収まる人物ではなく、独立した女性として多面的な人生を歩んだことが実話からは読み取れるのです。

小林秀雄の文学的飛躍と沈黙

小林秀雄は、泰子や中也との関係の後、文芸評論の分野で大きな飛躍を遂げます。中原中也の死後、詩集『在りし日の歌』の出版に尽力し、中也の文学的評価を支えた人物でもあります。

ただし、秀雄自身は生涯にわたって中也や泰子について多くを語ることはありませんでした。彼の評論文に中也の名前が登場することはあっても、具体的な回想は避けられ、沈黙という形で過去を封じ込めたとも言えるでしょう。

これは、芸術と人生の境界をどう引くかという秀雄なりの選択でもあり、映画では描かれなかった“語らなかった事実”として、象徴的な側面を持っています。

削ぎ落とされた事実が描く“その後”の物語

『ゆきてかへらぬ』という映画は、史実を完全に網羅するドキュメンタリーではなく、人物の若き日の感情と衝突を抽出した「詩的構成の物語」です。そのため、あえて多くの事実が削ぎ落とされていることが、むしろ映画の純度を高めているとも言えます。

しかし、彼らが後年どのように生き、何を手にし、何を失ったのかを知ることで、観客は彼らの内面の奥行きをさらに深く理解できるようになります。

まとめ:描かれなかったからこそ想像が広がる

映画『ゆきてかへらぬ』は、ある一時期の燃えるような関係性に焦点を当てた作品です。ですがその裏には、人生の長い時間軸の中で形を変え、歩み続けた三人の現実があります。

息子の誕生と死、再婚、再出発、そして沈黙。それらはスクリーンでは語られなくとも、事実として存在し、映画の余韻をより深いものへと導いてくれる要素です。三人の“その後”を知ることは、物語にもう一層のリアリティと重みを加える行為とも言えるでしょう。

『ゆきてかへらぬ』の実話部分と見どころをネタバレ解説

チェックリスト

-

赤い手袋は中原中也の情熱的な愛と感情の象徴、白い壺は小林秀雄の理性と抑制の象徴として機能する

-

長谷川泰子は二人の対極的な愛し方に揺れ、自立した女性として波乱の人生を歩んだ

-

泰子の回想録『ゆきてかへらぬ』では、映画では描かれなかった感情の細部や人生観が語られている

-

中原中也の詩は、喪失や孤独を音とリズムで表現したもので、泰子との別れが大きな影響を与えている

-

映画に登場する円形モチーフは、関係性の循環や過去への執着を象徴し、視覚的に感情を描き出している

-

映画は40年前の脚本を基に再構成され、文献を通じて実話の深層を知ることができる構造になっている

赤い手袋と白い壺が象徴するもの

見た目以上に深い意味を持つ小道具

『ゆきてかへらぬ』には、登場人物の心情や関係性を象徴する象徴的な小道具が随所に登場します。中でもとりわけ重要なのが、中原中也の「赤い手袋」と、小林秀雄の「白い壺」です。これらは単なる装飾品ではなく、それぞれの人物の精神性、価値観、そして二人の対比を物語る視覚的モチーフとして機能しています。

映画をより深く理解するためには、これらの小道具が意味するものを読み解くことが不可欠です。

中原中也の「赤い手袋」:感情と本能の象徴

赤い手袋は、中也が長谷川泰子に「これは僕の心臓だ」と渡す場面で登場します。これは彼の感情をそのまま差し出す行為であり、純粋で衝動的な愛情、つまり「自己そのものを捧げる」という彼の精神を象徴しています。

また、赤という色には情熱・危うさ・未熟さといった意味が重なります。中也の詩人としてのエモーショナルな資質や、情熱に任せて突き進む不安定さが、この手袋一つに凝縮されているのです。加えて、彼が亡くなった後、泰子がその手袋を彼の胸元にそっと戻す描写は、失われた愛と過去への鎮魂を象徴しており、感情の終着点としても大きな意味を持ちます。

小林秀雄の「白い壺」:理性と形式の象徴

一方、白い壺は小林秀雄が所有している美術品で、劇中ではほとんど感情を見せない彼の存在を静かに語る象徴として用いられます。壺は白=無垢、壊れやすい、慎重な美学を意味し、小林の知的で内省的、そして形式を重んじる性格を表現しています。

中也が赤い手袋を「心臓」として泰子に託したのに対し、小林が抱く白い壺には言葉はありません。そこにあるのは、言葉にしない思慕、秩序だった美意識、そして感情の抑制です。彼にとって愛や関係性は、制御と観察の対象であり、それが最終的に泰子との距離を生む要因にもなっています。

二人の対比と、泰子が揺れた理由

赤い手袋と白い壺は、中也と小林という二人の生き方・愛し方の真逆の姿勢を象徴しています。感情にすべてを賭ける中也と、理性で距離を取る小林。その中間にいるのが泰子であり、彼女がどちらにも惹かれ、どちらにも傷ついた理由が、このモチーフからも見て取れます。

手袋は泰子の手に一時渡り、最終的には中也の胸に戻され、壺は割れることなくただ「ある」だけで終わります。この対照的な結末が、二人の人間性とその関係の終わり方を示しているのです。

小道具を通して描かれる「見えない内面」

このように、映画における「赤い手袋」と「白い壺」は、単なる美術セットではありません。それぞれが登場人物の内面や人生観、そして三者の関係の軸を視覚的に伝える映画的メタファーです。

見る人によって解釈が変わる余白を残しながらも、感情の強度と抑制、美学と破壊、本能と知性という二極の対比を鮮やかに描き出しており、鑑賞後にも余韻を残す演出として機能しています。

つまり、このふたつの小道具こそが、中也と小林という対照的な男性像と、それに挟まれた泰子の内面の揺れ動きを象徴的に描き出す鍵だと言えるでしょう。

泰子のその後と回想録の内容

映画で語られなかった「その後の人生」

『ゆきてかへらぬ』の劇中では、長谷川泰子の若き日々と中原中也・小林秀雄との関係が主軸として描かれますが、彼女のその後の人生は映画ではほとんど触れられていません。しかし実際の泰子は、その後も波乱に満ちた生涯を送り、戦後の演劇界で一定の地位を築いた人物でもあります。

中也や小林との関係が終わったあと、泰子は劇団「新築地」や「文学座」などに所属し、舞台女優として活躍しました。中でも、岸田國士の作品を多く演じ、知的かつ芯の強い女優として評価されるようになります。

また、彼女はプライベートでも複雑な人生を歩んでいます。演出家の滝沢修との事実婚状態を経て、娘をもうけ、戦後は女優として活動を再開。複数の劇団と関わりながらも、常に自由を愛し、束縛されることを嫌ったその姿勢は、若き日の泰子と何ら変わっていませんでした。

著書『ゆきてかへらぬ』に込めた思い

1972年に刊行された泰子の回想録『ゆきてかへらぬ』は、自身の若き日々と、中也・小林との関係を綴った一冊です。この本のタイトルは、もちろん中也の詩「帰らざる日々に」にも通じますが、それ以上に泰子自身の心情を象徴しています。

本書は、自身の人生を正当化するものではなく、あくまで淡々と語る形式をとっています。そこには、感傷よりも冷静な観察と回顧があり、女性としての視点から、時代に翻弄されながらも生き抜いた自分自身を描いています。

なかでも印象的なのは、中也との生活についての描写です。彼の詩才への敬意と、情熱的すぎる性格への疲弊が入り混じった複雑な感情が、簡潔な言葉で語られています。小林についても、知性と不器用さを併せ持った人物として描かれ、いずれの人物にも一定の距離を持って接していたことが読み取れます。

映画との違いと、回想録の魅力

映画『ゆきてかへらぬ』では、泰子はあくまで中也と小林を結ぶ「中心人物」として描かれていますが、回想録では自らが語り手となることで、彼女自身の生き方や哲学が強く浮き彫りになります。

たとえば、映画では象徴的に描かれた「赤い手袋」についても、回想録では明確に言及されていません。これは、映画が視覚的な象徴に頼るのに対し、回想録では感情の流れや距離感を言語で丁寧に辿っていくというアプローチの違いを物語っています。

さらに興味深いのは、泰子が自分を「犠牲者」としてではなく、「選択を重ねた一人の女」として描いている点です。時代に抗いながらも、自分の感情に素直に生きた彼女の姿勢が、読む者に静かな感銘を与えます。

中也・小林の「その後」との対比

中原中也は1937年に早逝、小林秀雄は文壇の重鎮として昭和後期まで活躍しました。そんな中で、泰子だけが回想録という形で三人の関係に自らの言葉で「句読点」を打ったとも言えるでしょう。

彼女の語りには、過去を美化せず、真正面から見つめる誠実さがあります。これは映画とはまた異なる「事実の中の真実」として、現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれるものです。

「かえらぬ時代」に向き合う勇気

『ゆきてかへらぬ』というタイトルが象徴するように、泰子の人生もまた「戻ることのない時代」への旅でした。映画で描かれるのはその一部にすぎませんが、回想録を読むことで、彼女がどのように過去と向き合い、どのように未来へ歩んでいったかが見えてきます。

つまり、映画で見えなかった泰子の「その後」は、彼女自身の言葉によってこそ浮かび上がる──それが、『ゆきてかへらぬ』という物語にさらなる奥行きを与えているのです。

中原中也の詩が映す心の傷

感情のうねりを詩に刻んだ中也

中原中也の詩は、単なる情景描写や技巧的な言葉遊びではありません。彼の詩は、自己の心の痛みや失われたものへの慟哭を、言葉のリズムと音楽性に乗せて紡ぎ出された「魂の叫び」と言えるものです。

特に、若き日の激しい恋愛、孤独、死への不安といった感情が、彼の作品には濃密に織り込まれています。それらは表現としてだけでなく、彼が自らの人生を乗り越えるための「救い」として、詩作という行為に結晶していったのです。

泰子との別れが残した傷痕

中原中也が最も愛し、最も傷つけられた女性──それが長谷川泰子です。1924年、17歳の中也は20歳の泰子と出会い、生活を共にしますが、やがて彼女は彼の詩友であった小林秀雄のもとへと去ります。

この出来事は、中也の詩作に決定的な影響を与えました。特に代表作『山羊の歌』には、泰子との関係を連想させる詩が多く収録されています。

詩『一つのメルヘン』に込めた喪失の痛み

たとえば『一つのメルヘン』という詩では、以下のような一節があります。

「風が立ち 雲がゆき 少女がひとり立っている」

この描写には、泰子との別れののち、取り残された自分自身と向き合う孤独がにじんでいます。中也にとって彼女は、単なる恋人ではなく、詩のインスピレーションそのものであり、彼女を失うことは「詩の根源」を喪うことに等しかったのです。

死と記憶へのこだわり

中也の詩には、死や無常といったモチーフも繰り返し登場します。これは彼が幼い頃に弟を亡くしたこと、また青年期に数々の別離や喪失を経験したことに深く関係しています。

詩『帰郷』では、生家へ戻った男が過去の記憶と向き合う様が描かれますが、そこには懐かしさと痛みが混在しています。

「また来て見ればしづかなる/庭に花なす雑草よ」

このように、彼の詩には一貫して「取り戻せないもの」への執着があり、現在の苦しみと過去への回帰が交錯する構造が多く見られます。

韻律とリズムに託された心の叫び

中也の詩が他の詩人と一線を画す点は、そのリズムと音の使い方にあります。彼は「詩とは音楽である」と語っており、その思想は作品に強く反映されています。

繰り返しや語尾の響きを巧みに操ることで、理屈ではなく感情の波として詩を読者に伝えるのが彼の特徴です。言い換えれば、言葉そのものよりも、音の流れによって自分の内面を表出させていた詩人だったとも言えるでしょう。

詩は「生きる証明」であり「癒し」だった

中也にとって詩作は、単なる文学活動ではありませんでした。感情の激しさと不安定な精神、社会との折り合いの悪さを抱えながら、それでも言葉にすがって生きる。そんな切実な願いが、彼の一篇一篇に込められています。

後年、彼が重い病に倒れ、子どもを亡くすというさらなる試練に見舞われながらも詩を書き続けた背景には、「言葉だけが自分を証明できる」という強い意志があったのではないでしょうか。

まとめ:中也の詩に映る“癒えない傷”

中原中也の詩は、その多くが喪失・孤独・未熟な愛への悔恨といったテーマに貫かれています。表現の美しさだけでなく、そこに潜む「癒えない心の傷」こそが、彼の詩を読む者の心を強く打つのです。

それは、彼の人生そのものが「詩」だったと言っても過言ではないほど、言葉と生が一体化した文学の形です。詩を読むことで、彼の苦悩や切なさに少しでも触れることができれば、それは現代の私たちにとっても大きな意味を持つでしょう。

映像にちりばめられた円形の意味

「円」が象徴するものとは何か

映画『ゆきてかへらぬ』において、「円形」は単なる形状ではなく、人間関係の循環、感情の反復、そして過去から逃れられない心理の象徴として多用されています。作品の随所に登場する傘、柿、けん玉、毛糸玉、メリーゴーランドなどの「丸いもの」は、視覚的モチーフとして三人の登場人物の関係性や精神状態を暗示しています。

とくに円形は、「繰り返し」や「閉じた世界」、あるいは「戻れない過去」といったイメージと結びついており、タイトルである「ゆきてかへらぬ(往きて還らぬ)」という主題と深く関係しています。

傘とメリーゴーランドに託された「回転」

赤い傘やメリーゴーランドは、映画の中でも象徴的な存在です。傘は中也が持つ激情や庇護の象徴として、時に泰子のそばに、時に遠くに存在します。一方で、メリーゴーランドは、三人の関係がどこか同じ場所をぐるぐる回っているような“出口のない関係性”を視覚化したものと言えるでしょう。

円が意味するのは単なる調和ではありません。むしろ、関係性の堂々巡りや、感情の反復、変わるようで変わらない心の行き違いが込められているのです。

柿・けん玉・毛糸玉に見る「未完と連続性」

小道具として登場する柿やけん玉、毛糸玉などもすべて「丸い形」をしています。柿は熟しきれない愛や破滅の予兆を、けん玉は不安定な関係性、毛糸玉はほぐれない感情のもつれを示唆する役割を果たします。

中でも毛糸玉は、映画の中盤以降に何度も登場し、手から転がり落ちたり、絡まったまま放置されたりと、三人の関係の複雑さや解けない問題を象徴する重要なアイテムです。

円は始まりと終わりを同時に抱える

「円」という形には、始まりも終わりもないという特徴があります。これが本作では非常に巧みに用いられています。三人の関係が始まる瞬間も、終わる瞬間もはっきりと描かれません。関係の断絶は、唐突に、あるいは静かに訪れ、終わったようで終わらない感情だけが残されていきます。

こうした不明瞭さが、「人生に明確な答えはない」「感情に始点と終点はない」という本作のテーマを補強しています。

映像美と主題が結びつく演出

円形のモチーフは、美術・衣装・小道具・カメラワークすべてに一貫して散りばめられています。回転するカメラ、円形に並んだ食卓、環状に歩く人物たちなど、視覚的な演出としても強い印象を残します。

つまり本作では、「語られないこと」が「映されること」によって補われており、円形はその“語られぬ思い”を浮かび上がらせる視覚的装置として機能しているのです。

まとめ:円が語る、戻れぬ過去と永遠の循環

『ゆきてかへらぬ』における円形のモチーフは、人と人との関係が持つ曖昧さや連続性、そして切ってもなお残る思いの渦を映し出します。それは、「戻れないけれど、忘れられない」過去そのもの。視覚的に語るこの手法は、言葉よりも雄弁に登場人物の内面を伝えており、映画ならではの深い表現力を発揮しています。観終えた後に心に残るのは、きっとこの円の感触ではないでしょうか。

根岸監督と脚本家の制作秘話

原点は40年前の未完の脚本

『ゆきてかへらぬ』という映画の構想は、実は1980年代にまでさかのぼります。当時、脚本家・田中陽造氏が中心となって執筆した草稿が存在しており、この原稿が企画の“種”となりました。しかし、その時点では映画化には至らず、長らく眠っていた企画でした。

それから約40年の時を経て、この構想に再び光を当てたのが、映画監督・根岸吉太郎氏です。『ヴィヨンの妻』『遠雷』『雪に願うこと』など、文芸作品に定評のある根岸監督にとって、この題材は長年温めてきたものでした。

「そろそろ映画を撮るなら、最後にこれをやろう」——そんな思いで動き出したのが本作の出発点です。

再構成された脚本と現代的な視点

旧稿はそのまま使えるものではなく、再構成が必要でした。田中氏と根岸監督は再びタッグを組み、脚本の全面的な再編に取りかかります。

40年前の草稿は演劇的な構成を色濃く持っており、対話の応酬や象徴的なモチーフが強調されたものでした。それを現代の映画観客に届く表現へと翻訳する作業は、非常に繊細なものであったと語られています。結果として、脚本は最終的に台本6冊分にまで及び、俳優やスタッフとのやりとりを経て、映画用に最適化されていきました。

特に意識されたのは、「三人の関係性に集約すること」。中原中也、長谷川泰子、小林秀雄という実在の人物たちの感情の交錯を、時間軸や出来事をあえて限定することで、より濃密に描き出すことを目指しました。

映画に込めた「失われた時間」への思い

根岸監督が本作に込めた最大のテーマは、「かえらないもの」への哀悼です。若き芸術家たちの愛と痛み、そしてすれ違いを通して、時間の不可逆性と、人間関係のはかなさを描き出そうとしたのです。

その象徴が、映画のタイトルでもある「ゆきてかへらぬ」——つまり「行って、もう戻らないもの」。このタイトルには、中也の短い生涯や三人の関係の終焉、そして青春や芸術のきらめきが、二度と戻らないものであるという根岸監督自身の人生観も投影されています。

まとめ:映画化に込められた覚悟と執念

本作は、単なる文芸作品の映画化ではなく、40年越しの情熱と決意が注ぎ込まれた集大成とも言えます。

田中陽造氏の脚本と根岸監督の演出が融合することで、実話に基づきながらも映画ならではの解釈を持つ作品に昇華されました。制作の裏にある長い年月と、二人の作り手の“かえらぬ時間”への想いを知ることで、この映画はより一層深く観客の心に響くものになるはずです。

実話を深く知るための文献案内

長谷川泰子『ゆきてかへらぬ』——自身の記憶で語る物語

映画の原作にあたるのが、長谷川泰子の回想録『ゆきてかへらぬ』です。彼女が50代を過ぎて執筆したこの本は、中原中也と過ごした日々、小林秀雄との関係、自身の芸術人生などが率直に語られています。

回想録という形式でありながら、文学的な表現が多く、まるで一編の散文詩のような雰囲気も漂っています。特に中也との生活の記述は、愛と葛藤の揺れが濃密に綴られており、映画では描かれなかった心理の細部が読み取れます。

また、「赤い手袋」のエピソードもこの書籍に由来しており、映画での象徴的な小道具の背景を知る手がかりにもなります。

中原中也『山羊の歌』『在りし日の歌』——詩が語る心の傷

中原中也の詩は、彼の生き様そのものです。特に初期詩集『山羊の歌』では、青春の痛みと衝動が生々しく表現されています。比喩や音感に優れた詩が並び、若くして人生を燃やした中也の内面に触れることができます。

晩年の詩集『在りし日の歌』では、失恋と病による心身の衰弱が色濃く現れ、読み手に深い余韻を与えます。

中也の詩を通して読むことで、彼が何を愛し、何に傷つき、何を見失ったかを実感できるため、映画に登場する彼の言葉の重みがまったく違って感じられるようになります。

小林秀雄の評論——批評に映る他者と自己

小林秀雄は、戦後日本の文学評論を確立した第一人者とされています。彼の評論集『考えるヒント』や『様々なる意匠』などは、文学だけでなく哲学、美術、音楽など多岐にわたる洞察が特徴です。

中原中也に関しても、小林は生前からその才能を高く評価しており、死後には『中原中也全集』の編纂に携わるなど、深い絆を保ち続けました。

彼の中也に関する記述は、直接的な感情表現は避けながらも、知的かつ静かな敬意が込められており、彼自身の中也への思慕や自責の念が垣間見える部分もあります。

補足資料と映画との“橋渡し”

これらの一次資料に加え、映画のパンフレットや関連書籍には、監督やキャストのインタビュー、脚本家の意図、時代背景に関する解説も収録されています。映画で表現しきれなかった歴史的事実や芸術的意図を知るうえで、非常に有益な読み物です。

まとめ:文献は“裏の物語”を教えてくれる

映画『ゆきてかへらぬ』は、あくまで実話を基にした“作品”です。その背景にある本当の人生や思考、感情の深層は、これらの文献を通して初めて浮かび上がってきます。

映画の余韻が残っているうちに、ぜひ実際の言葉で語られた彼らの声に触れてみてください。それは、映像だけでは得られない「人間の真実」に触れる旅となるはずです。

ゆきてかへらぬの実話に基づくネタバレ総まとめ

- 実在の人物・中原中也、長谷川泰子、小林秀雄の関係を基にした文芸ドラマ

- 舞台は1924年の京都から1937年の東京までの実話に沿って構成されている

- 詩人・中原中也と女優・泰子の同棲生活が物語の起点となる

- 東京での生活を経て、批評家・小林秀雄との三角関係が生まれる

- 史実では数年かけて起きた出来事を映画では時間圧縮して描写している

- 中也が泰子に渡した赤い手袋は彼の「心臓」として象徴的に描かれる

- 小林が持つ白い壺は知性と抑制の象徴として機能している

- 中也と小林の友情は泰子との関係によって破綻していく

- 中也の死後、泰子が赤い手袋を彼の胸に戻す描写が映画の象徴的クライマックス

- 実話では中也が妻・上野孝子と結婚し子を授かるが、映画では簡略化されている

- 泰子は映画後に再婚・出産・舞台女優として再起を果たしている

- 小林は中也の詩集『在りし日の歌』を死後に編纂するが映画では簡潔に描かれる

- 「円形」の小道具が登場人物たちの関係の反復と閉塞感を象徴している

- 原作となった脚本は40年前に執筆され、現代的に再構成されたもの

- 実話に忠実でありながらも、象徴的演出や創作によって映画的表現が強調されている