『ザ・コンサルタント』は、単なる“暗殺者×会計士”の異色アクション映画ではありません。物語の根底には、高機能自閉症を抱える主人公クリスチャン・ウルフの内面世界と、弟との因縁、父親の過酷な教育、さらには孤独と芸術性を象徴する絵画まで、多層的なテーマが緻密に織り込まれています。

また、インドネシア武術「シラット」を用いたリアリスティックな戦闘描写や、巧妙な伏線回収によって、観客を一瞬たりとも飽きさせません。

この記事では、ネタバレを含むラストの展開や、クリスがなぜ弟に引き金を引かなかったのか、父親の教育方針の功罪といった倫理的テーマにまで踏み込みながら、『ザ・コンサルタント』の構造と演出を徹底解説します。2025年に公開された続編『ザ・コンサルタント 2』の情報にも軽く触れつつ、本作の魅力を深く読み解いていきます。

『ザ・コンサルタント 2』の詳細な解説はこちらの記事をご覧ください!

『ザ・コンサルタント2』ネタバレ解説!伏線を考察する - 物語の知恵袋

『ザ・コンサルタント』徹底ネタバレ解説

チェックリスト

-

主人公は高機能自閉症を抱えながら表と裏で二重生活を送る会計士兼スナイパー

-

地味な帳簿調査が企業の不正と殺人事件に発展し、陰謀の核心に迫る展開

-

物語は現在・過去・捜査の3つのタイムラインで構成され、徐々に一つの真相に収束

-

自閉症描写は繊細でリアルだが、能力の誇張による誤解の懸念も存在

-

父親による過酷な訓練とその倫理的問題が主人公と弟の運命に影を落とす

-

最終的に主人公は裏社会の資金を支援活動に転用し、静かな救済と孤独を描く結末

基本情報:出演者と作品背景を把握

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | ザ・コンサルタント |

| 原題 | The Accountant |

| 公開年 | 2016年 |

| 制作国 | アメリカ |

| 上映時間 | 128分 |

| ジャンル | サスペンス/アクション/ドラマ |

| 監督 | ギャヴィン・オコナー |

| 主演 | ベン・アフレック |

映画『ザ・コンサルタント』とは

『ザ・コンサルタント(原題:The Accountant)』は、2016年に公開されたアメリカのサスペンス・アクション映画です。監督は『ウォーリアー』や『ジェーン』を手がけたギャヴィン・オコナー。主演はベン・アフレックが務め、他にもアナ・ケンドリック、J・K・シモンズ、ジョン・バーンサルといった実力派俳優が脇を固めています。

ストーリーの核にあるのは「二重生活」

表向きは会計士として真面目に働く主人公クリスチャン・ウルフは、裏では裏社会の危険人物たちに会計サービスを提供する凄腕のスナイパーでもあります。この「日常と非日常のギャップ」こそが物語の魅力を生んでいます。

主人公の背景設定と社会性

主人公クリスには「高機能自閉症」という特性があり、社会とのコミュニケーションに課題を抱えています。劇中ではその障害が、単なる個性ではなく物語の進行や行動原理に深く関わっています。特殊な才能と制約の共存がテーマに組み込まれ、スリラーでありながらヒューマンドラマの要素も濃厚です。

豪華キャスト陣

- ベン・アフレック:感情表現を抑えつつも、戦闘と知性を兼ね備えたウルフを熱演。

- アナ・ケンドリック:真面目で優秀な経理担当デイナを演じ、ウルフと不器用な交流を見せる。

- J・K・シモンズ:商務省の捜査官キングとして、過去の因縁を追い続ける。

- ジョン・バーンサル:殺し屋ブラクストン役で強烈な存在感を放つ。

見どころの一つは演出面のこだわり

会計士という地味な職業に、「暗殺者」という非現実の設定を重ねることで、リアルとフィクションの境界を曖昧にしながらサスペンスを生む手法が採られています。また、戦闘シーンではインドネシアの武術「シラット」や長距離狙撃など、リアリズムを追求したアクションも特徴です。

邦題と原題の違いに見る翻訳の妙

原題は「The Accountant(会計士)」ですが、日本語タイトルでは『ザ・コンサルタント』とされています。これは、会計士=地味というイメージを避け、作品のスリルとミステリアスさを強調する意図があると考えられます。

あらすじ:帳簿から始まる陰謀の連鎖

『ザ・コンサルタント』は、帳簿の不一致という一見地味な出来事から始まり、国家レベルの捜査線と家族の再会を巻き込む壮大な物語へと展開していきます。主人公のクリスチャン・ウルフが抱える障害や過去、倫理的な選択が複雑に絡み合いながら進行し、観る者に深い余韻を残す構成です。

平凡な帳簿調査が狂気の始まり

イリノイ州の田舎町に暮らすウルフは、表向きは公認会計士という職業に就いています。彼に依頼が舞い込んだのは、大手義肢メーカー「リビング・ロボティクス」社から。不審な帳簿を調べてほしいというものでした。発端は、経理担当デイナ(アナ・ケンドリック)が発見した使途不明金の存在です。

ウルフは極端に優れた記憶力と計算能力を持っており、デイナが1年かけて見つけた矛盾を一晩で解き明かしてしまいます。しかし、この成果が原因で社長ラマーから調査は一方的に打ち切られ、同時に関係者たちが次々と殺されていく異常事態へと発展していきます。

現在・過去・捜査が交錯する三重構造

この映画の物語構造は3つのタイムラインで進行します。

- 現在:ウルフが調査を進める現在の物語

- 過去:少年期のウルフが高機能自閉症と診断され、父親により戦闘訓練を施される過去

- 捜査:商務省のキング局長と分析官メディナによる謎の殺し屋(=ウルフ)の正体を追う捜査線

これらの時間軸は互いに影響し合いながら、最終的に一つの真相へと収束していきます。とりわけ、分析官メディナが次第に「謎の殺し屋=ウルフ」であることに気づいていく過程は、緊迫感とスリルを高める要素として機能しています。

計画の黒幕と暴かれる真意

やがて、帳簿不正の背後にいた真犯人が明らかになります。それは依頼主である「リビング・ロボティクス」社の社長ラマーでした。彼は会社の価値を吊り上げるために意図的に不正会計を仕掛け、その痕跡を消すために社員の命までも奪おうとしていたのです。

つまり、帳簿の不一致は単なる経理ミスではなく、巨額の詐欺的戦略の露見だったというわけです。ラマーは「正義の顔」を装いながら、裏では冷徹な計算を進めていた企業犯罪者でした。

兄弟の再会がもたらす倫理の揺らぎ

物語後半、クリスの前に立ちはだかる殺し屋のリーダーが、かつて共に訓練を受けた弟・ブラクストンであることが判明します。2人は父の過酷な教育のもと、戦闘能力を叩き込まれて育った兄弟でしたが、その後別々の道を歩むようになります。

兄は会計士として裏社会と関わりながら秩序を保ち、弟は純粋な殺し屋となっていた。対峙した2人は激しく戦いますが、最終的にクリスは弟を殺さずに見逃します。ここには、「家族への情」と「正義の執行」という2つの価値観の衝突と葛藤が描かれています。

すべては孤独なヒーローの支援活動だった

クライマックスでは、ウルフがラマーを射殺し、デイナの命を救います。その後、彼女の元に届いたのは、クリスが所有していたジャクソン・ポロックの高価な絵画。これは単なる贈り物ではなく、クリスが誰かに心を開いたことの証です。

さらに、物語を通してウルフに指示を与えていた女性の正体も明らかになります。彼女はウルフが少年時代に発達障害支援施設で出会った少女ジャスティンでした。言葉を発することができず、パソコンの合成音声を介してのみ意思疎通が可能な彼女が、今も彼を支え続けていたのです

高機能自閉症という設定のリアリティ

描写の精緻さと配慮のある演出

『ザ・コンサルタント』の主人公クリスチャン・ウルフは、高機能自閉症という設定で描かれています。彼の行動・言動は、自閉症スペクトラムの特徴と一定の整合性を持っています。

たとえば、人との視線を合わせない、同じ食器・同じ食事パターンを毎日繰り返す、会話が極端に無機質で感情表現に乏しい点などが挙げられます。

特に印象的なのは、パズルのシーンです。幼少期のウルフがジグソーパズルを裏返して(無地の面で)高速で組み立てる描写は、視覚的情報処理能力に特化した“サヴァン症候群”的な側面をリアルに映し出しています。これにより、彼が“障害者”であると同時に“天才”でもあることが明確に伝わります。

行動の裏にある認知特性

彼が光や音に敏感すぎること、そしてそれに耐える訓練を独自に続けている場面も、自閉症における感覚過敏や鈍麻の傾向を映し出しています。また、会話の“言葉の裏”や“比喩”を理解できず、質問に対して字義通りに返す場面も散見され、文字通りの言葉の受け取り方が強調されています。

一方、状況や人間関係の空気を読むのが苦手な傾向も繰り返し描かれます。ヒロイン・デイナからの親しみある言葉かけに対し、彼がまったく意図を汲まずに会話を打ち切るシーンは、その典型です。

リアリズムとフィクションのバランス

ただし、現実の高機能自閉症者すべてがこのような“超人的”な能力を持っているわけではありません。作品ではクリスの能力が突出しすぎており、現実の障害理解に誤解を与える可能性も否定できません。

この点において、「障害=才能」と直結させすぎてはいないかという議論は避けられないでしょう。

とはいえ、演技面におけるベン・アフレックの表現は一貫しており、無表情の中にあるわずかな揺らぎや不器用な社会的振る舞いが、作中のリアリティを支えています。

高機能自閉症の人物がフィクションに登場する際の理想と現実、その間の難しいバランスを、この映画は丁寧に模索していると言えます。

父親の教育方針と“障害の克服”が持つ功罪

しつけと虐待の境界を問う設定

『ザ・コンサルタント』において、クリスの父親は“障害を克服する”という信念のもと、自閉症である息子に徹底した戦闘訓練を施します。この育て方が、映画の倫理的中核にあります。

父親の方針は、「世界は優しくない。だから先に慣れろ」「攻撃を学び、殻を破れ」といった信条に基づいています。

この教育によって、クリスは自衛力を身に付け、プロの殺し屋としても会計士としても成功する能力を得たわけですが、それが本当に“幸せ”に繋がっていたのかは疑問が残ります。

成果を伴った訓練がはらむ危険性

父親の教育は確かに結果を生みました。しかし、それは社会的適応ではなく、社会的孤立と暴力性の習得でした。クリスは人と円滑に関係を築けず、夜な夜な感覚を慣らす拷問のような儀式を繰り返す生活を送ります。

これは、訓練が障害を“克服”させたというよりも、“別の形の不自由”を生み出したことを示しています。

また、彼の弟ブラクストンも同様の教育を受けており、兄弟揃って殺し屋になってしまった事実は、父親の教育方針が倫理的にも機能的にも破綻していた証左です。

家族愛と暴力の矛盾

父親は「愛があったからこそ息子たちを強く育てた」とも見えますが、それは息子たちにとって必ずしも“愛”として受け取られてはいません。母親が家を去ったのも、この教育方針の過激さが一因であり、暴力的支配による家庭崩壊の構図も浮かび上がります。

映画のクライマックスで描かれる父の死は、“盾になる父親”として美化されていますが、その象徴性は逆説的です。父の死によってしか、息子たちは呪縛から解き放たれなかったとも言えるでしょう。

障害は「克服」すべきものか

この映画を通して問われるのは、「障害とは鍛えれば消せるものなのか?」という根源的な問いです。クリスの人生を見れば、それは“消えた”のではなく、“押し込められた”だけであることが明白です。

本来あるべき支援や理解の代わりに、暴力とサバイバルが与えられたという点で、この教育方針には大きな倫理的問題があります。

このように、『ザ・コンサルタント』の父子関係は、単なる“厳しい親”という枠を超え、愛と暴力、障害と個性の狭間で揺れる教育の是非を鋭く問いかけてくるのです。

絵画が語る孤独と個性の象徴

“安っぽい絵”とされる作品の意味

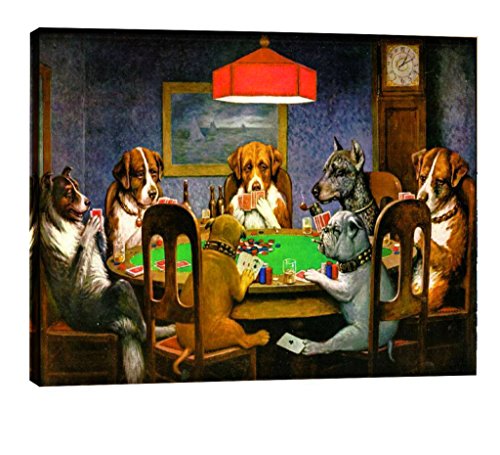

映画『ザ・コンサルタント』には、絵画という小道具が重要な象徴として登場します。特に「ポーカーをする犬」やジャクソン・ポロックの作品は、ウルフという人物の内面と密接に結びついています。

「ポーカーをする犬」はアメリカで大量生産されてきた俗っぽい絵画です。作中では、ヒロイン・デイナの父が部屋に飾っていたもので、貧しさや大衆性の象徴として描かれています。この絵がウルフの部屋に飾られている理由は一見滑稽ですが、社会の中で“普通”を装い、自らを目立たせないようにする彼の擬態として解釈できます。

ポロックの抽象は“混沌の中の秩序”

一方で、物語終盤に彼がデイナへ贈る絵はジャクソン・ポロックの本物の作品でした。ポロックは抽象表現主義を代表する画家であり、偶然のように見えるスプラッシュ技法によって、制御された混沌を描くスタイルで知られています。

この贈り物は単なる美術的価値ではなく、ウルフ自身の存在のメタファーとして機能しています。整った構図に見えて実は内面は混沌、あるいは混沌の中にも秩序を持ち得る——その相反する矛盾が、まさに彼の内面性を体現しているのです。

ウルフという“作品”の理解

ウルフの生活は緻密で規則的。しかしその精神は常に不安定であり、彼の“日常”は、音と光に満ちた過酷な訓練によって辛うじて成り立っています。この「構造と混沌の同居」という意味で、ポロックの絵はウルフそのものを象徴しているといえるでしょう。

さらに言えば、ポロックのような芸術家も、注意欠如や強迫性の傾向があったとされており、社会に適応しきれない者が自らのやり方で世界に痕跡を残すことを示す選択でもあります。

このように、本作に登場する絵画は単なる背景ではなく、ウルフの孤独、個性、そして社会的な異質性を静かに語る“もう一人の登場人物”として重要な意味を持っています。

終盤の“弟との再会”が残す違和感

感動では終わらせない“再会”の本質

物語のクライマックスで描かれるのが、主人公クリスと弟ブラクストンの再会です。幼少期に父から共に過酷な訓練を受けた2人は、それぞれ異なる道で裏社会に生きる殺し屋となっていました。

しかしこの対峙は、単なる兄弟の感動的再会ではありません。観客にとって、この瞬間にはどこか釈然としない、倫理的な“引っかかり”が残されます。

殺し屋としての矛盾

物語の中でクリスは一貫して、犯罪に関わる者を“仕置き人”として排除していきます。裏切者の社長ラマーも、自身の正義に基づいて即座に射殺します。

ところが、弟ブラクストンに対してはどうでしょうか。彼は実際に命令を受けて多くの人を殺しており、ヒロイン・デイナを狙っていた張本人でもあります。

にもかかわらず、クリスは弟を許し、見逃す選択をします。正義を貫いてきた彼がこの場面だけ“例外”を認めたことは、キャラクターの根幹にあるモラルコードを大きく揺るがします。

“家族だから”で済ませていいのか

観客が感じる違和感の核心はここにあります。ブラクストンは明確に“悪”として行動してきた人物です。ならば他の加害者と同様、制裁を受けるべき存在のはずです。

しかし「家族だから」という理由でその責任を免れる描写は、観客に「血縁は正義よりも上なのか?」という倫理的問いを突きつけます。

これは現代社会においても普遍的な問題です。身内の犯罪や問題行動を擁護する論理が、どれほどの不公平や矛盾を生むかという現実に、映画が踏み込みかけて止まってしまった印象も否めません。

感情と論理の間で

このラストにおける葛藤は、単なる“人間ドラマ”というより、観客自身の道徳感覚を試す仕掛けです。「弟を殺せない」という選択は、情としては理解できる一方、物語の論理性を破綻させかねない危うさを含んでいます。

もしブラクストンとの決着が“殺す”という選択であったなら、観客はより痛みを伴うカタルシスとともに、ウルフというキャラクターの倫理観を真に信じられたかもしれません。

このように、『ザ・コンサルタント』の終盤は、感動と矛盾が同居する意図的な構造であり、観る者に簡単な結論を許さない“問いかけ型のエンディング”として記憶に残るのです。

『ザ・コンサルタント』ネタバレ解説:伏線と続編と

チェックリスト

-

現在・過去・捜査の3軸構成により物語がパズルのように組み立てられている

-

ウルフの戦闘スタイルは“シラット”など現実的な格闘術に基づき、冷徹で機能的

-

主人公の職業や設定はパナマ文書に見られる現実の資産隠匿と倫理問題を反映

-

ジャスティンや絵画などの伏線がラストで回収され、深い人間ドラマを形成

-

水筒を含む日常アイテムがウルフの秩序・孤独・認知特性を象徴する演出

-

続編『ザ・コンサルタント 2』では兄弟と陰謀を軸にさらなる人間関係が描かれる

構造分析:3つのタイムラインの統合

視点が交錯する物語構成

『ザ・コンサルタント』は、単なるアクション映画にとどまらない、複層的な語り口を持っています。物語は主に3つのタイムラインで構成されており、時間軸を巧みに交錯させることで、観客に「パズルを解くような楽しさ」と「人物理解の深化」の両方を提供しています。

クリスの“現在”の物語軸

最も分かりやすい主軸は、現在のクリスチャン・ウルフが「リビング・ロボティクス社」から帳簿調査を依頼される現在進行の事件パートです。このパートでは、帳簿不正の解明→暗殺者の出現→真相暴露と報復までの一連の流れが描かれます。

少年時代と父の教育による過去軸

もう一つの軸は、ウルフの少年時代の回想です。高機能自閉症と診断された彼が、軍人である父から過酷な訓練を受け、社会と適応できる“戦士”へと変貌していく過程が断片的に描かれます。

この過去軸は彼の現在の人格と能力を深く理解するカギとなっており、“なぜ彼はこうなったのか”を観客に問いかける構造です。

捜査官キングとメディナによる追跡パート

3つ目の視点は、商務省捜査官キングと分析官メディナが謎の殺し屋=クリスの正体を追うパートです。このラインでは、ウルフという人物が外部からどう見られているか、また彼の行動がどれほど異常かを客観視させる補助線として機能します。

パズルのような構造美

これら3つのタイムラインは、単に同時進行するのではなく、互いの情報が補完関係にあり、時系列が進むにつれて一つの物語へと統合されていく設計が施されています。特に、過去のトラウマや成長の背景が、現在のウルフの判断や行動に直結しているため、どの軸も欠かせないピースです。

このように、『ザ・コンサルタント』の物語構成は非常に緻密です。アクション映画という枠組みの中で、観客に“記憶を再構成させる”ような体験をもたらす巧みな編集が、作品の奥行きを生み出しているのです。

格闘技“シラット”や狙撃シーンから見るリアリズム

無駄のない動作が描く“生き残り”の技術

アクション演出におけるリアリズムは、『ザ・コンサルタント』の大きな魅力の一つです。ウルフの戦闘スタイルは、ハリウッド的な誇張ではなく、実戦的かつ合理的な動作で構成されています。特に注目すべきは、彼が駆使するインドネシア武術「プンチャック・シラット」の存在です。

“シラット”が与える現実味

シラットは、接近戦に特化した実戦格闘術であり、映画『ザ・レイド』でも話題になった武術です。クリスの戦闘シーンでは、回し蹴りや飛び道具といった派手な動作は少なく、相手を即座に制圧する“現実的な暴力”が選ばれています。

これは彼の性格——不要な会話を避け、最短で物事を処理しようとする姿勢とも一致しています。

狙撃シーンの精密さと“距離感”

また、ウルフの狙撃能力にも触れるべきでしょう。彼は16キロ先の標的を正確に撃ち抜くシーンでその能力を見せますが、これはあくまで彼が軍隊で学んだ訓練の成果と空間処理能力の異常な高さを示す演出です。

実際、ウルフはサヴァン症候群的な記憶力と、精緻な視覚的認知力を持っており、数学的な計算と空間認識をフル活用して狙撃を可能にしていると考えられます。

暴力の“美”ではなく“機能”を描く

多くのアクション映画が暴力を“美しいスペクタクル”として演出する一方で、『ザ・コンサルタント』は暴力をあくまで「生存の手段」として描写します。

殺しのプロセスには一切の感情や演出がなく、むしろ不気味なほど淡々としている。そこにあるのは“殺しの美学”ではなく、“完遂の論理”です。

殺し屋としてのリアリズムと冷徹さ

ヘッドショットを確実に決める動作や、部屋に侵入する際の手順など、すべてが現実的なプロの動きとして設計されています。加えて、身体の大きさを活かした制圧技術など、「本当に存在しそうな殺し屋像」としてウルフのアクションは極めてリアルです。

このように、アクション演出においても『ザ・コンサルタント』は他の娯楽作品とは一線を画しています。スタイルや派手さではなく、“合理性と緊張感”に支えられた戦闘描写が、作品全体のトーンと完全に一致しているのです。

パナマ文書との関連性と暗示

映画の裏にある“マネーと倫理”の構造

『ザ・コンサルタント』には直接的に「パナマ文書」という言葉は登場しませんが、その背景には極めて近い概念が潜んでいます。それは、タックスヘイブンや裏帳簿に象徴される、グローバル資本主義の暗部です。主人公クリスが専門とする“裏の会計”はまさに、脱税や資産隠匿といった犯罪の温床に密接に関わっています。

“裏社会の会計士”が象徴する現代的テーマ

クリス・ウルフは、見た目は真面目な会計士ですが、裏ではマフィアやテロリストなどの危険組織の財務を管理してきた人物です。これらの設定は、現実のパナマ文書が暴いた「合法と違法の間で巧妙に資産を移動させる専門職」の存在とよく似ています。

例えば、映画に登場する刑務所内の会計士フランシスが語る“居場所を転々とせよ”という忠告も、資金洗浄やタックスヘイブンを利用する際のセオリーに通じるものがあります。

黒幕の“帳簿操作”と資本の倫理

作中でクリスが依頼される調査案件は、「リビング・ロボティクス」社内の帳簿のズレです。これはただのミスではなく、社長ラマーが企業価値を操作する目的で仕掛けた“自作自演の粉飾”でした。

こうした意図的な資産操作は、企業が株価や投資家の印象を操作するために行う粉飾決算に類似しており、グローバル経済における不正な情報操作の縮図とも言える構図になっています。

“合法と違法の境界”という視点での照射

パナマ文書問題が投げかけたのは、単なる違法行為ではなく「合法であっても倫理的に許されるのか?」という問いでした。

同様に、『ザ・コンサルタント』でも、クリスが違法な帳簿操作に手を貸す場面はありませんが、彼の仕事の大半はグレーゾーンの依頼で構成されており、観客に「正義とは何か」「善悪の基準とは何か」を突きつけてきます。

最後に明かされる“対価としての支援”

クリスが裏社会で得た報酬を、匿名で発達障害児の支援施設に寄付していたという事実は、巨悪から得た富が善行に転用されるという皮肉な循環を示唆しています。これは、実際にパナマ文書が暴いた資産の一部が慈善事業に流れていたという事例とも重なります。

このように本作は、表面的には帳簿の不一致と殺し屋の追跡劇を描いているようでいて、実は現代社会における富の流れ、倫理の崩壊、そしてその中に生きる“個”の選択を根底に据えた作品なのです。パナマ文書の問題と照らし合わせることで、ウルフの“会計士としての正義”と“殺し屋としての行動”に、より深い意味を見出すことができるでしょう。

伏線回収とラストの意図

見過ごされがちな伏線の数々

『ザ・コンサルタント』の物語構成は極めて緻密で、多くの伏線が織り込まれています。その大半は物語終盤に一気に回収され、観客に強い納得感と余韻を残します。

特に印象的なのは、幼少期のパズルのシーン、謎の合成音声の正体、そしてジャクソン・ポロックの絵画といった要素です。それぞれが序盤から登場しながらも、意味が明かされるのはラストに近い場面です。

パズルのピースが揃う構造

物語冒頭で、少年クリスが裏返しのパズルを完成させる場面があります。最後のピースを拾ってくれたのが、のちに彼の“パートナー”となるジャスティンです。この行為は単なる幼少期の描写ではなく、「孤立した存在が他者とつながるきっかけ」として象徴的に機能しています。

この伏線は、終盤でジャスティンが彼の作戦支援を行っていたことが明かされることで回収され、“かつての少女が、今は彼の唯一の協力者となっている”という関係性に感動が宿ります。しかも、2人とも自閉症スペクトラムに位置する存在として社会から距離を置かれてきた点でも共鳴しているのです。

合成音声とアイコンの意味

作中で何度か登場する電子音声と顔文字のような表示も、実はクリスとジャスティンが“感情を可視化する手段”として使っていたということが後にわかります。これは、自閉症の人々が感情の読み取りや表現に困難を抱えるという現実に基づいた、リアルで丁寧な演出です。

序盤では奇妙に思えるやり取りも、最終的には「言葉にならない思いを、非言語的に共有する方法」として、深く感動的な意味を持ち始めます。

ポロックの絵に託されたメッセージ

ラストでデイナに贈られるジャクソン・ポロックの絵は、見た目にはチープな「ポーカーをする犬」の絵に隠されています。この対比は、「人間は見た目や表層だけでは本質を判断できない」という本作のテーマそのものです。

ポロックの絵は「制御されない動きの連続で成り立つ芸術」です。つまり、制御や抑制を重視せざるを得ないクリスの生き方と対照的であり、同時に彼の内面の混沌や自由への憧れを象徴していると読み取れます。

ブラクストンとの対峙が語る“終わらない呪い”

物語終盤、兄弟であるクリスとブラクストンの対決が描かれます。結果としてクリスは彼を殺さずに見逃しますが、これは完全な和解でも赦しでもありません。「家族だからこそ殺せない」という私情と、「本来なら制裁すべき存在を逃した」という職業倫理のジレンマが交差しています。

この選択は、観客に倫理的な問いを突きつけると同時に、父親の“暴力による克服教育”が生んだ呪いが続いていくことを暗示しています。2人の人生は決して正常には戻らないのです。

「違い」は「弱さ」ではないというメッセージ

ラストシーンでは、新たな家族が発達障害のある子どもを施設に預ける場面が描かれます。そこでは、施設の園長が「劣っているのではない、異なっているだけ」と明言します。このセリフは、クリスとジャスティンの生き様そのものを代弁するものであり、本作の核心的なメッセージです。

支援とは施しではなく、可能性を信じて伴走すること。ラストでクリスが裏社会の資金を支援に充てていた事実も、この哲学に則った行動として描かれています。

このように『ザ・コンサルタント』のラストには、ストーリー全体で散りばめられた細かな伏線が丁寧に回収され、人間の生き方や社会との接点、そして“異なる個”をどう受け入れるかという普遍的なテーマが浮かび上がります。単なるアクション映画にとどまらない、静かな人間讃歌としての魅力が、伏線の巧妙な回収によって成立しているのです。

水筒が映し出すウルフの秩序と孤独

ウルフの“ルーティン”を象徴する道具

映画『ザ・コンサルタント』において、水筒はただの飲み物容器ではありません。主人公クリスチャン・ウルフが日々の生活で常に携帯しているこのアイテムは、彼の生活における“決まりごと”や“自己制御”の象徴として描かれています。高機能自閉症の彼にとって、日常のルーティンは不安定な世界を秩序づける大切な手段。その中で水筒は、同じ温度・同じ量の飲み物を毎日摂取することで心を落ち着ける“儀式的アイテム”として機能しています。

感覚過敏と“予測可能性”への配慮

クリスのような自閉症スペクトラムの人々にとって、感覚過敏や変化への不安は日常的なストレス源です。そのため、口にするものや飲み物の温度・質感などにも強いこだわりがあることは珍しくありません。水筒は、彼が自分の感覚に合った飲み物を「常に同じ形で」摂取できる手段であり、環境の変化から自分を守る“鎧”のような役割を担っています。

他人との違いを際立たせる演出効果

劇中では、周囲のキャラクターが紙コップやペットボトルを使うのに対し、クリスだけが自分の水筒を使い続けます。この違和感のある演出は、彼が“他人と異なる”存在であることを視覚的に際立たせる効果を持ちます。観客は無意識のうちに「なぜこの人物だけ水筒を持ち歩いているのか?」という問いを抱き、それが彼の認知特性や個性への理解に自然と繋がっていくのです。

暴力と静寂の間にある“人間性”

銃やナイフといった“暴力の道具”と並ぶ存在として、水筒は“日常と静寂”を象徴するカウンターアイテムでもあります。ウルフの暮らしは暴力に満ちていますが、彼の部屋や持ち物には静かで規則正しい“生活者としての顔”が垣間見えます。水筒はその象徴的な存在であり、冷徹な殺し屋であると同時に、秩序を愛し、日常を大切にする一人の人間であることを示しています。

小道具に込められた“語らない演出”

このように、水筒はセリフで説明されることはありませんが、クリスの内面を視覚的に表現する重要な小道具となっています。彼が何を飲んでいるのかは不明でも、それが“いつもと同じであること”が重要なのです。物語に直接関係のないように見えるこの道具が、実は主人公の人間性や障害特性を静かに語っている点は、本作の演出の巧妙さを物語っています。

この一見地味なアイテムが、実は物語全体のテーマである“秩序と混沌の共存”を象徴しているという点にこそ、『ザ・コンサルタント』の繊細な描写力が凝縮されています。

主要人物の心理に見る倫理的対比

対照的に描かれる3人の人物像

『ザ・コンサルタント』では、倫理的な正しさや道徳的価値観が一元的ではなく、多層的に描かれています。特に焦点となるのは、主人公クリス・ウルフ、弟ブラクストン、商務省のキング長官の三者です。彼らはそれぞれ異なる立場から正義を語り、現実的な行動をとりますが、そこには明確な“善悪の基準”ではなく、あくまで葛藤と選択が存在しています。

ウルフの倫理:機能と信念のはざまで

クリス・ウルフは、高機能自閉症という障害と、暗殺者という矛盾した職業を背負う人物です。彼にとって「秩序」と「完了」は極めて重要な価値であり、仕事を途中で止められると精神的に不安定になる一方で、明確な目的や正義感に基づいた行動も取ります。

例えば、彼はデイナの命を守るために命がけで戦いながらも、黒幕ラマーに対しては容赦なく引き金を引きます。その判断は感情ではなく、倫理と秩序の“スイッチ”が入った状態とも言えます。倫理的に感情を排した“機械的正義”のようでありながら、弱者への共感も存在するという、非常に複雑な人格が描かれています。

ブラクストンの倫理:忠誠と暴力の混在

一方、ブラクストンは“プロの殺し屋”として、任務の遂行を最優先とする立場にあります。しかしその行動の背後には、家族や過去への複雑な思いが色濃く残っていることが後に明らかになります。

特に注目すべきは、デイナを殺すよう命じられながらも、決定的な“直接の手”は自ら下さなかった点です。彼がウルフと再会し、激しい戦闘を繰り広げた後も、最終的に兄弟の間に和解が生まれることはありませんが、殺しをためらう一瞬の躊躇には倫理的な揺らぎと兄弟愛の痕跡が垣間見えます。

キングの倫理:法と闇の境界を渡る者

商務省のキング局長は、法の番人としての立場にありながら、過去にはウルフから裏社会の情報を受け取り、それを自らの出世に利用してきました。つまり彼は、「目的のためには手段を選ばない」という現実主義的な倫理観の持ち主です。

その上で、過去に命を救ってくれたウルフに恩を感じていることが、分析官メディナへの命令にもにじみ出ています。彼の中には、私的な感情と公的な職責がせめぎ合う構造があり、倫理の“グレーゾーン”を象徴する人物として機能しています。

交差する正義観と倫理的問いかけ

この三者を通じて見えてくるのは、「正義とは誰の目線で語られるかによって姿を変える」というテーマです。

- ウルフは“合理と忠義”の狭間にいる存在

- ブラクストンは“忠誠と過去”に縛られた存在

- キングは“社会秩序と私情”を両立しようとする存在

それぞれの倫理観は一貫しておらず、常に揺れ動きながらも何らかの線引きを迫られているのが本作の特徴です。

善悪の境界線に揺れるヒーロー像

特に印象的なのは、ウルフがラマーを射殺した一方で、弟ブラクストンを殺すことは選ばなかった点です。これは単なる兄弟愛の演出に留まらず、「善悪は固定されたものではなく、選び取るものだ」というメッセージとしても解釈できます。

また、殺し屋であるにもかかわらず、ウルフが得た資金を障害者支援施設に寄付していたという事実も、道徳と実利が共存する現代的ヒーロー像を強調します。

『ザ・コンサルタント』に登場する主要人物たちは、それぞれ異なる倫理観と矛盾を抱えており、誰ひとりとして完全な“善”でも“悪”でもありません。その曖昧さが物語に奥行きを与え、観客自身にも「自分ならどうするか?」という問いを突きつけます。だからこそ本作は、単なるアクション映画ではなく、現代人の道徳観を試す心理劇として語る価値があるのです。

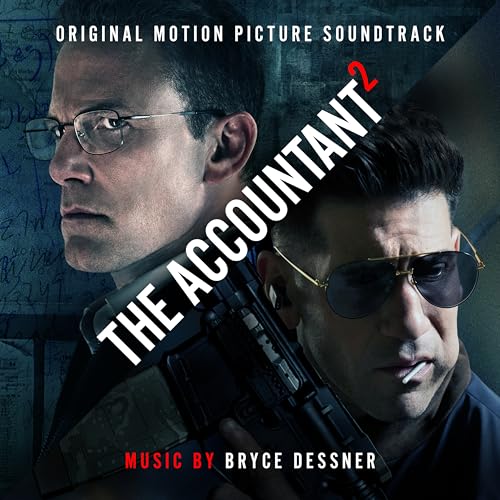

『ザ・コンサルタント 2』続編公開と注目ポイント

9年越しの続編がスクリーンに帰還

2016年に公開された『ザ・コンサルタント』から9年の時を経て、待望の続編『ザ・コンサルタント 2(原題:The Accountant 2)』が、2025年4月25日にアメリカで劇場公開されました。主演のベン・アフレックは引き続き主人公クリスチャン・ウルフを演じ、ジョン・バーンサル(ブラクストン)、シンシア・アダイ=ロビンソン(メディナ)、J・K・シモンズ(キング)ら主要キャストも再登場。監督のギャヴィン・オコナーと脚本家ビル・ドゥビュークも続投し、前作の世界観を継承しながら新たな展開へと導いています。

『ザ・コンサルタント』が日本でもアマゾンプライムビデオで配信がスタートしました!ネタバレを含みますが詳細な解説が知りたい方はこちらの記事もご覧ください!

『ザ・コンサルタント2』ネタバレ解説!伏線を考察する - 物語の知恵袋

物語の核は“兄弟”と“陰謀”

物語は、財務省の元上司であるレイモンド・キングの暗殺事件をきっかけに幕を開けます。調査を依頼されたメディナがクリスチャンに助けを求め、弟ブラクストンと共に行動を開始。かつて対立していた兄弟が再び手を組み、新たな陰謀の核心へと迫る展開には、前作とは異なる人間関係の深掘りが加わっています。

アナ・ケンドリック不在の理由とシリーズ構想

前作でヒロインとして活躍したデイナ役のアナ・ケンドリックは、本作には登場しません。これは兄弟の物語に焦点を当てるという監督の意図によるものです。ただし、アナ・ケンドリック自身は第3作への出演に意欲的で、物語のさらなる広がりを予感させる布石にもなっています。

プレミア上映とグローバルな動き

『ザ・コンサルタント 2』は、2025年3月8日にアメリカ・テキサス州で開催された「サウス・バイ・サウスウエスト(SXSW)映画祭」でプレミア上映され、その後4月25日に全米で劇場公開されました。中国では5月16日に封切られましたが、日本での公開日については現時点(2025年5月27日)では未定です。 ※アマゾンプライムビデオで配信されています!

興行成績と批評家の評価

アメリカでの初週末の興行収入はおよそ2,450万ドル。これは前作の成績を上回る好スタートであり、批評家からもアクションと人間ドラマのバランスが取れた作品として高い評価を得ています。特に、兄弟の関係性やクリスの内面に迫る描写が称賛されました。

今後の展開:第3作への期待

監督ギャヴィン・オコナーは本シリーズを三部作構想として位置づけており、すでに第3作の製作も視野に入れられています。次回作では、クリスチャンの過去や内面、さらにはジャスティンやデイナとの関係性がより掘り下げられると予想され、ファンの期待もさらに高まっています。

『ザ・コンサルタント 2』は、緻密なサスペンスと濃厚な人間ドラマが融合した良作として、シリーズの新たな地平を切り開きました。日本公開のタイミングは未定ですが、続報が待たれる一作です。シリーズファンはもちろん、初見の方にとっても本作は見逃せない展開を含んでいます。

『ザ・コンサルタント』のネタバレ解説まとめ:構造と倫理を読み解く

- 主人公クリス・ウルフは表向き会計士、裏では凄腕の殺し屋

- 高機能自閉症という設定が物語の中核に組み込まれている

- イリノイ州での帳簿調査が国家規模の陰謀へと発展

- ストーリーは現在・過去・捜査の三重構造で進行する

- 帳簿不正の黒幕は依頼主である社長ラマー

- 幼少期のウルフに課された父親の過酷な訓練が人格形成に影響

- 弟ブラクストンとの再会が物語に倫理的な揺らぎを与える

- 暗殺シーンにはインドネシア武術シラットの技術が用いられている

- 狙撃シーンにはリアルな空間認識と計算の演出が込められている

- クリスの行動はサヴァン的能力と自閉症特性が交錯している

- ジャクソン・ポロックの絵画が彼の内面を象徴している

- 合成音声のやり取りは過去の支援施設の少女ジャスティンとの繋がり

- 父親の教育は成功の裏で孤立と暴力性を強化した側面がある

- 映画全体にパナマ文書を連想させるマネーと倫理のテーマが漂う

- クリスの倫理観と主要人物たちの正義が交錯し道徳的葛藤を生む