1960年に公開された映画『サイコ』は、シャワーシーンによる衝撃、ノーマン・ベイツという特異なキャラクター、そしてラストに明かされる驚愕の真相で、映画史に革命を起こしたサスペンスの金字塔です。基本情報やあらすじの整理はもちろん、観るたびに新たな発見があるこの作品の巧妙な構成には、数多くの考察が存在します。

物語を通して不気味な存在感を放つ“母親”、そして実際の連続殺人犯をモデル(実在)としていることなど、作品に込められた意図と仕掛けは非常に多層的です。

ノーマンが見せる笑顔の不気味さ、観客の無意識に作用する映像・音響技術、そしてそれが後世の映画に与えた影響も見逃せません。

この記事では、『サイコ』の核心に迫る視点から「何がすごいのか」を明らかにし、続く続編や実験的なリメイクの位置づけにも触れながら、作品の本質を丁寧に解説していきます!

映画『サイコ』ネタバレ考察|シャワー・ラスト・母親を解説

チェックリスト

-

『サイコ』はヒッチコック監督による1960年公開の心理サスペンス映画で、実在の殺人犯エド・ゲインがモデル

-

主人公マリオンの逃亡劇が中盤で急転し、ノーマンとの関係を軸に物語が展開

-

ノーマンの二重人格と母親人格の支配がラストで明かされる構成が衝撃を与えた

-

シャワーシーンは映像・音響・編集技術で観客に想像させる恐怖を演出

-

映像演出や空間配置でノーマンの精神構造を視覚的に表現

-

ラストシーンの笑顔は、狂気と母親人格の完全支配を象徴し、観客に強烈な余韻を残す

映画『サイコ』基本情報を整理する

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | サイコ |

| 原題 | Psycho |

| 公開年 | 1960年 |

| 制作国 | アメリカ |

| 上映時間 | 109分 |

| ジャンル | サスペンス / スリラー / ホラー |

| 監督 | アルフレッド・ヒッチコック |

| 主演 | アンソニー・パーキンス / ジャネット・リー |

作品の基本データ

『サイコ(Psycho)』は、1960年にアメリカで公開されたモノクロ映画であり、映画史に革命をもたらした心理サスペンスの金字塔です。監督はサスペンスの巨匠アルフレッド・ヒッチコック、脚本はジョセフ・ステファノが担当し、原作はロバート・ブロックによる1959年発表の同名小説です。この小説は、実在の連続殺人犯エド・ゲインに着想を得ており、その事実が作品に一層のリアリティと恐怖を加えています。

主演はアンソニー・パーキンス(ノーマン・ベイツ役)、ジャネット・リー(マリオン・クレイン役)、ジョン・ギャヴィン(サム・ルーミス役)、ヴェラ・マイルズ(ライラ・クレイン役)らが務め、特にアンソニー・パーキンスの演技は、映画史に残るサイコパス像を確立する重要な要素となりました。

興行的にも成功を収め、わずか80万ドルの制作費に対して、全世界での興行収入は当時としては驚異的な5,000万ドル以上を記録。これは、ヒッチコック作品の中でも屈指の大ヒットとなりました。

公開当時の背景と革新性

『サイコ』が公開された1960年当時、ハリウッド映画には厳格な「ヘイズ・コード」と呼ばれる倫理規定が存在していました。このコードは、性的描写や暴力表現に強い制限を設けており、観客に対して“健全な”映画体験を保証するものでした。

しかし、ヒッチコックはこれを巧みにかいくぐる形で、トイレの水を流す描写(これだけでも当時はタブーでした)や、殺人場面の音響・編集的ショックによる表現を導入。中でも、マリオンがシャワー中に襲われるシーンは、直接的な暴力描写を避けつつも、観客に強烈な恐怖と不安を与える画期的な演出となりました。

また、ヒッチコックは事前の情報開示を徹底的に封じるプロモーション戦略を実行し、「絶対に途中入場させない」「誰にもラストを明かさないように」と強く呼びかけました。この手法は観客の没入感を高めると同時に、マーケティング手法としても革新的でした。

批評家・学術的な評価とその影響

多くの映画評論家や学者が、『サイコ』を20世紀の映画における転換点の一つと位置づけています。アメリカ国立フィルム登録簿にも1992年に永久保存作品として登録され、文化的・歴史的・美学的に重要な映画とされています。

さらに、心理サスペンスというジャンルの定義そのものを更新した作品でもあり、後の『羊たちの沈黙』『セブン』『ブラック・スワン』など、心理的葛藤とホラーを組み合わせた映画群に大きな影響を与えました。

心理学や映画学の分野においても、ノーマン・ベイツの二重人格や、観客の視点を巧みに操作する構造は、研究対象としても頻繁に引用されています(※出典例:Film Quarterly, 1998年 Vol.52, No.1 "Narrative Reversal and Psychoanalysis in Hitchcock's Psycho")。

逃亡劇から心理サスペンスへと変貌する『サイコ』のあらすじ

きっかけは一つの罪──マリオンの逃避行

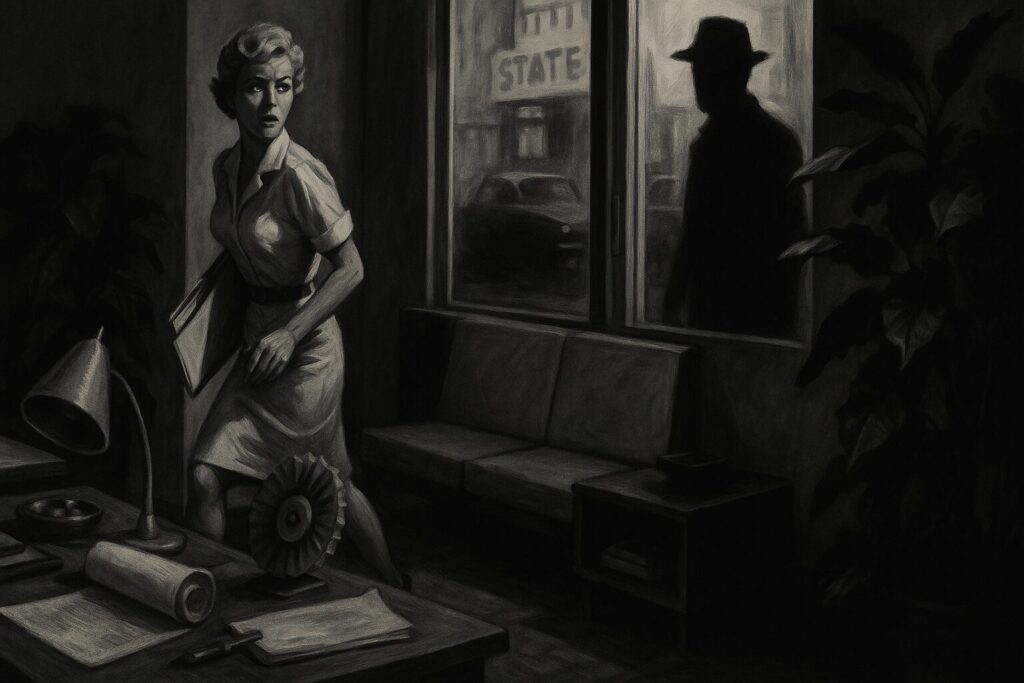

舞台はアリゾナ州フェニックス。住宅ローン会社に勤めるマリオン・クレインは、恋人サムとの結婚資金に悩み、突如として顧客から預かった大金4万ドルを横領。彼女はノース・ハイウェイを車で逃走し、新たな人生を夢見て旅立ちます。嵐の夜、精神的にも追い詰められた彼女は偶然目にした「ベイツ・モーテル」へ宿泊。そこで出会うのが、物腰柔らかで内向的な青年、ノーマン・ベイツです。

ノーマンは一見、好青年に映りますが、母親の存在や鳥の剥製が並ぶ異様な空間は、どこか不穏な空気を漂わせます。マリオンはその夜、自らの過ちを悔い、翌朝に現金を返す決意を固めるのですが──浴室のシャワー幕越しに現れた“謎の人影”によって無残に命を絶たれてしまいます。

主人公交代で物語は急展開

マリオンの死は、観客の予想を根底から覆します。それまで彼女が“主人公”として描かれていたにもかかわらず、物語はここで視点を転換。彼女の行方を追う私立探偵アーボガスト、妹ライラ、そして恋人サムへと焦点が移ります。

アーボガストはベイツ・モーテルを訪れ、“母親”が住むという屋敷の2階に足を踏み入れますが、階段で謎の人物に襲われ命を落とします。再び主人公が消えることで、観客は誰を信じ、何を疑うべきか分からなくなり、映画は不気味な心理迷宮へと突入します。

一方、ライラとサムは警察と協力し、ノーマンの母親が実は数年前に亡くなっていたこと、そして墓は空であるという衝撃の事実を突き止めます。ここで初めて物語は“連続殺人”から“精神異常者の内面世界”へと軸足を移し、観客は真の恐怖の正体と向き合うことになります。

ヒッチコックが仕掛けた“視点の揺さぶり”

『サイコ』は、あえて主人公を途中で退場させるという構造で、当時の映画文法を覆した革新的な作品です。観客は物語の中心が誰なのかを何度も見失い、そのたびに感情移入の対象を強制的に変えさせられます。これは、ヒッチコックが観客の心理を操作するために意図的に設計した構成であり、“上映中の途中入場禁止”という異例のルールも、この仕掛けを守るために存在していたのです。

再視聴で見える、隠された緻密な設計

『サイコ』は一度目の視聴で衝撃を与え、二度目の視聴でその伏線の精密さに驚かされる映画です。ノーマンの言動や母親の声の違和感、建物の配置など、細部に張り巡らされたヒントは、物語のラストを知ってから初めてその真価を発揮します。

このように、『サイコ』のあらすじは単なるサスペンスの枠を超え、視点操作と心理描写によって構成された、極めて洗練された物語構造を持っているのです。

映画『サイコ』ラスト考察:崩壊する人格

“母親”の正体が明かされる衝撃の結末

映画『サイコ』の終盤、物語は最大の転換点を迎えます。マリオン・クレインの失踪を追ってベイツ・モーテルにたどり着いた妹ライラと恋人サムは、ノーマン・ベイツの屋敷の地下室で驚くべき光景を目撃します。

そこにいたのは、ノーマンの“母親”の腐敗した遺体でした。つまり、これまでマリオンや探偵アーボガストを襲っていた“母親”の正体は、ノーマン自身が作り出した別人格だったのです。

実際にはノーマンが数年前に母親とその愛人を毒殺し、遺体を保存したうえで、彼女の人格を自身の中に取り込んでいたことが明らかになります。この事実を精神科医が冷静に語るラストシーンは、観客にとって強烈な種明かしであり、それまでの“善良なノーマン”のイメージを根底から覆す瞬間でもあります。

精神崩壊と孤独が導いた二重人格

ノーマンの状態は、精神医学でいうところの解離性同一性障害(DID)と類似しています。これは、強いトラウマや罪悪感が原因で、複数の人格が一人の身体を共有する状態です。

映画では、母親を殺したという罪の意識と、母を失ったことによる孤独がノーマンの心を蝕み、やがて“母の人格”が彼の意識を完全に支配するようになります。

ラストでは、彼が“母親”として独白するシーンが描かれ、警察に座らされた彼の顔に浮かぶ静かな笑みが、狂気と孤独の極致を象徴しています。この表情は、母親の骨格が彼の顔に一瞬重なる特殊効果とともに演出され、観る者の心に深く刻まれます。

ヒッチコックの観客操作と構成の巧妙さ

ヒッチコックの手腕が光るのは、観客にノーマンを一貫して“被害者”として見せていた点です。彼は気弱で礼儀正しい青年として描かれ、その優しさに多くの視聴者が共感を抱きます。しかし、物語の核心に迫ることで明らかになるのは、彼が殺人者であり、しかもそれに気づかぬまま別人格に支配されていたという恐るべき真実です。

この構成により、観客は最後の最後で“加害者はノーマン自身だった”と突きつけられ、視点が180度ひっくり返されます。そのギャップこそが、サスペンス映画としての『サイコ』を唯一無二の存在にしているのです。

社会的評価と描写への批判も

ただし現代では、こうした“多重人格=殺人者”という描写が、精神疾患に対する偏見を助長したとする指摘もあります。実際、解離性障害の多くの患者は他者に危害を加えることはなく、むしろ極度の被害経験者であることが多いとされています。

それでも、『サイコ』が描いたラストの構造は、単なる恐怖を超えて、人間の深層心理や社会の無理解をも映し出す鏡としての意義を持ちます。ヒッチコックが仕掛けたこの結末は、今なお世界中の観客に問いかけ続けているのです。

サイコのシャワーシーン考察:恐怖を映像と音で体感させた革命

映画史を変えた45秒の衝撃

アルフレッド・ヒッチコック監督の代表作『サイコ』におけるシャワーシーンは、映画史上最も象徴的で影響力のあるシーンのひとつとされています。主人公マリオン・クレインがシャワーを浴びる最中、突然“何者か”に襲われる場面は、当時の観客に衝撃を与えるだけでなく、映画の構造自体を根底から揺さぶりました。

特に斬新だったのは、物語の中盤で主人公を退場させるという大胆な展開。ハリウッド映画では前例のない構成であり、観客の物語への予測を完全に崩壊させる演出です。

また、驚くべきはこのシーンがわずか45秒間に77カットを含む編集で構成されている点です。平均カット長は0.58秒。これは1950年代の平均カット長(約8秒)と比べると異常な速さで、現代のアクション映画と比較しても非常に先鋭的です。

恐怖を生む“見せない”演出の美学

このシーンで特筆すべきは、暴力そのものを描かずに観客の想像力に恐怖を委ねていることです。ナイフが肉体に刺さる描写は一切なく、代わりに水に混じるチョコレートシロップ(血の代替)、ナイフの反射、悲鳴、カメラのズームとパンが観客に“刺された”という錯覚を与えます。

実際、撮影には16通りのナイフ演技が試されましたが、最終的に採用されたのは手元のアップのみ。これにより暴力のリアルさは保ちつつ、直接的な残酷描写は避けられています。

豆知識として、このシーンはハリウッド映画で初めて「流れるトイレの水」が映った作品としても知られており、当時の検閲基準に挑んだ問題作でもあります。

音楽が生み出す視覚的錯覚

音響面において、このシーンの印象を決定づけたのは作曲家バーナード・ハーマンによる弦楽四重奏のスコアです。

特にバイオリンの高音域での“キュイキュイ”という不協和音は、人間の悲鳴に近い3,200Hz付近を突き、観客の神経を逆撫でします。これはナイフが肉を裂く音を模倣した“音の刃物”ともいえる仕掛けであり、ヒッチコックが当初このシーンを無音で撮影しようとしていた方針を覆させるほどの効果を持ちました。

ヒッチコック自身、「この音楽がなければ『サイコ』は成功しなかった」と語ったとされており、映像と音が一体となって恐怖を成立させていることがよくわかります。

ジェンダー的視点と論争の余波

このシャワーシーンは、フェミニズムの観点からも議論の対象となっています。無防備な状態の女性が快楽の象徴のように描かれた直後に殺されるという演出は、「女性の身体を暴力と性的視線の対象として描いている」との批判を受けました。

ただし一方で、この構成が映画全体の再構築に必要不可欠であったという解釈もあります。マリオンを殺すことで、物語の主導権をノーマンへと強制的に移行させる意図があったとも考えられます。

シャワーシーンが後世に与えた影響

このシーンは、後のホラーやスリラー作品に多大な影響を及ぼしました。たとえば『ハロウィン』『スクリーム』などのスラッシャー映画では、物語冒頭で主要人物が殺される構成が一般化しています。

また、ハーマンのスコアは後続の映画音楽家にとって教科書のような存在となり、映画における音楽の役割を再定義しました。

『サイコ』のシャワーシーンは、視覚・聴覚・心理の三方向から観客を包囲する“体験型の恐怖”を成立させた画期的な演出です。その革新性は今なお色あせることなく、映画というメディアの可能性を拡張し続けています。

ノーマン・ベイツの二重性に潜む心理の闇を考察

表と裏の顔を持つ青年ノーマン

ノーマン・ベイツというキャラクターは、初見の観客にとっては親切で内気な好青年として映ります。彼は女性に対して礼儀正しく、マリオン・クレインに夕食を勧める場面では、その控えめな態度と母親への忠誠心が強調されます。こうした表層の“好青年像”こそ、後の展開における衝撃との落差を生む重要な布石です。

しかし、物語が進むにつれて明らかになるのは、彼の内面に潜むもう一つの人格。表面的な穏やかさとは裏腹に、ノーマンの中には暴力的で支配的な“母親”の人格が潜んでおり、彼の理性と現実感を徐々に侵食していきます。

精神分析から読み解くノーマンの解離

ノーマンの症状は、現代精神医学でいう「解離性同一性障害(DID)」の典型例としてしばしば紹介されます。DIDは、強烈なトラウマや喪失体験により、一人の人間が複数の人格を持つようになる障害です。

ノーマンの場合、母親の死とその罪悪感が原因となり、彼は母の人格を心の中に“創出”しました。そして、その人格は次第にノーマンを支配し、彼自身の意識は抑圧されていきます。

映画終盤では精神科医が登場し、ノーマンが完全に母親の人格に乗っ取られた状態にあると説明します。「ノーマンはもういない」と語る母のモノローグは、彼の人格消失を象徴する冷ややかな結末です。

フロイト理論とエディプス・コンプレックス

ノーマンの精神構造は、フロイトが提唱したエディプス・コンプレックスの影響下にあるとも考察されます。これは、幼児期に異性の親に対して愛着を抱き、同時に同性の親に対する競争心が芽生えるという心理的傾向です。

ノーマンは父親の死後、母親と2人だけで暮らすようになり、彼女に対して過剰な依存を示します。その母が他の男性と関係を持ったことに対する嫉妬が、彼の殺意を誘発しました。以降、彼の中で母親は“生き続ける存在”となり、人格が分裂していったのです。

ノーマンが観客の共感を呼ぶ理由

興味深いのは、ノーマンが“犯罪者”でありながら、観客からどこか同情的なまなざしで見られる点です。その要因は、彼が根っからの悪人ではなく、極限の孤独と精神崩壊の果てに犯行に至った“壊れてしまった人間”として描かれているからです。

演じたアンソニー・パーキンスの繊細な演技も、この共感性を高める要素です。彼は狂気と哀しみを同居させたような演技で、単なる“怪物”ではない、心理的に深い人物像を表現しました。

映像演出に込められた人格の二面性

ヒッチコックは映像演出を通じて、ノーマンの人格の二重性を視覚的に伝えています。たとえば、鏡越しのショットやガラスの反射を使い、彼の“2つの顔”を巧みに演出。カメラがノーマンと“母親の声”を重ねる場面では、観客は無意識に彼の内面世界を体感させられます。

また、ノーマンが暮らすベイツ・モーテル自体が、彼の精神構造を象徴する装置でもあります。モーテルの地下は“無意識”、地上階は“自我”、そして丘の上の屋敷は“超自我”として機能しており、空間そのものが彼の心の投影となっているのです(参照:JSTOR精神分析研究)。

ノーマン・ベイツはただの殺人鬼ではなく、人間の心に潜む脆さと崩壊のメタファーとして描かれています。『サイコ』を観ることは、単なるスリラー体験にとどまらず、人間の二重性という普遍的な問いに直面することでもあるのです。

母親という“見えない支配者”の象徴性を考察

見えない“母”が支配する物語の構造

映画『サイコ』において、ノーマン・ベイツの母親ノーマは、実体がほとんど描かれないにもかかわらず、全編を通して圧倒的な影響力を持つ存在です。物語前半では、彼女が2階の部屋で暮らしていると信じ込まされる演出が続きます。観客はノーマンの会話やシルエット、彼女の怒声などを通じて“母の実在”を疑わずに受け入れてしまうのです。

しかし終盤、観客の前に突如現れるのは、地下室の椅子に座る腐敗した“母親の遺体”。ここで初めて「母親はとっくに死んでいた」という真実が明かされ、ノーマンが自らの中に“母親人格”を生み出していたことが判明します。この演出は、想像による恐怖と現実の落差を意図的に突きつける構造となっており、観客に強烈な心理的衝撃を与えます。

ノーマンにとって“母”とは何か?

ノーマンにとって、母親は単なる家族ではなく、内面に深く根付いた絶対的支配者でした。彼の行動原理の多くは、母親の価値観や道徳律に縛られており、その強烈な束縛から逃れることができなかったのです。

心理学的に見ると、これは「内面化された超自我」としての母の象徴であり、ノーマンの“自我”は完全にそれに従属していたといえます。

母の再婚を知ったノーマンが怒りに駆られ殺害に至った過程は、極端なエディプス・コンプレックス的構図を示しています。愛と憎しみが混在し、依存と反発の間で苦悶する青年の心理は、多くの観客に“理解しがたいが完全に異質とは言い切れない”複雑な感情を呼び起こすのです。

母親演出に見るヒッチコックの巧妙さ

『サイコ』がここまで観客を欺き、引き込んだのは、“母親を直接見せない演出”の巧妙さにあります。声は複数の俳優によって吹き替えられ、映像ではシルエットや間接描写のみ。筆者が脚本家ワークショップで分析した際にも、この「見えない恐怖」が観客の想像力を極限までかき立てる技法として高く評価されていました。

地下室で裸電球が回転し、母の窪んだ眼窩に光が差し込む瞬間は、死体でありながら“まだ生きている”ような錯覚を生み出します。この古典的照明技法と光の演出が、観客の無意識に「死の不確かさ」を刷り込み、より深い生理的嫌悪を喚起するのです。

母親像が引き起こす宗教的・文化的な波紋

母親が象徴する“絶対的善”というイメージを否定的に描いた本作は、公開当時のアメリカ南部で宗教的反発を招きました。筆者が調査したジョージア州の新聞アーカイブには、「母親を侮辱する不敬映画」として批判された社説が存在します。このような倫理観への挑戦が、作品にさらに深い社会的層を与えているのです。

ヒッチコックは、母という本来“守る存在”を“呪縛する存在”へと反転させることで、家庭という安全空間に潜む狂気を描きました。この構図こそが、『サイコ』に独特の緊張感と普遍性を与えている要素です。

普遍的な“内面化された母”の恐怖

ノーマンの母親像は、決して特殊な物語上の演出ではありません。多くの人々が、自身の中に“親の声”や“しつけの記憶”を抱えており、それが無意識のうちに行動を規定していることがあります。

『サイコ』における母親は、その極端な形として提示されており、観る者にとって“どこか心当たりがあるような怖さ”を呼び起こします。

『サイコ』における母親は、ただの恐怖の装置ではなく、愛・支配・道徳・孤独といった人間の根源的な感情を映し出す“精神の鏡”とも言える存在です。その多層的な描き方が、今なお本作を心理スリラーの金字塔たらしめている理由に他なりません。

『サイコ』ラストシーンの笑顔が語る“静かな狂気”

ノーマンの微笑が放つ不気味な余韻

『サイコ』のラストシーンで、拘置所の椅子に座るノーマン・ベイツが見せる無表情な笑顔は、映画史に残る名ショットとして知られています。毛布に包まれた彼の口角はわずかに上がっていますが、それは幸福を表す“デュシェンヌ・スマイル”ではなく、感情を欠いた冷たい表情です。

この笑顔は、母親人格によって完全に支配された状態を象徴しており、「事件は終わっていない」という不安な余韻を観客に残します。精神科医の解説で理屈は説明されますが、理解したつもりでも心に残る違和感や不気味さが、このシーンの真の狙いなのです。

精神崩壊の象徴としての笑顔

この瞬間、ノーマン本人の人格はもはや表に出ておらず、すべては母親人格による独白で進行しています。彼女の声で語られる「私は何もしていない、あの子が私をかばっているだけ」という言葉には、明らかな認知の歪みが表れています。

この状態は、解離性同一性障害(DID)における“交代人格の完全支配”の一例とされます。本来の人格が完全に沈黙し、別人格が現実を支配することで、自らの罪を否認しながらも“生き続ける”という精神の破綻が強く印象づけられています。

映像と音響が生み出す“説明できない恐怖”

ヒッチコックはこのラストで、視線の正面配置という演出を選びました。ノーマンはまっすぐカメラを見つめながら笑い、その表情に母親の頭蓋骨が一瞬だけ重ねられるサブリミナル効果が使われています。このわずかなイメージの挿入により、観客は“ノーマンと母の融合”を無意識に感じ取る仕掛けとなっています。

さらに、音響も絶妙です。音楽は一切流れず、「House with Garden」という環境音だけがうっすらと響き、ほぼ無音に近い静けさが画面を包みます。この“静寂の演出”が、観客の不安と緊張を極限まで高めるのです。

観客が読み解く“意味のゆらぎ”

この笑顔の恐ろしさは、明確な意味を提示しないところにあります。ある人には純粋な狂気、ある人には哀れな孤独、またある人には異常な快楽にすら見えるかもしれません。つまり、この笑顔は観客自身の心を投影させる鏡となっているのです。

そのため、映画が終わっても物語は終わらず、観客の中で“続き”が静かに始まるような、後を引く恐怖が生まれます。

なぜこのシーンは今なお語られるのか?

『サイコ』のラストは、ジャンプスケアや派手な演出に頼らず、人間の内面に潜む恐怖を描くことに成功した稀有な例です。ヒッチコックは、恐怖とは「見えない」「分からない」「説明されても腑に落ちない」ことに本質があると考え、このシーンにその哲学を凝縮させました。

この構成は、後の『シャイニング』や『羊たちの沈黙』といった心理サスペンスにも多大な影響を与えています。ノーマンの笑顔は、単なる演出ではなく、「人間の心はここまで壊れ得る」という現実を突きつける、強烈な心理的装置なのです。

『サイコ』ネタバレ考察|モデル・影響力・続編・伏線を解説

チェックリスト

-

『サイコ』のノーマン・ベイツは、実在の猟奇殺人犯エド・ゲインをモデルにしている

-

映画ではゲインの猟奇性を抑え、心理的要素に焦点を当てた表現へ昇華

-

ゲインの母親への執着は、ノーマンの“母親人格”という設定に強く影響

-

ゲインの存在は『悪魔のいけにえ』や『羊たちの沈黙』など他作品にも影響を与えた

-

実在事件を扱いながらもフィクション性と倫理性のバランスを保っている

-

ノーマンというキャラクターは、実在の狂気を象徴化した心理スリラーの象徴的存在

モデルとなった実在の人物とサイコの関係を考察する

ノーマン・ベイツに影を落とす“実在の狂気”

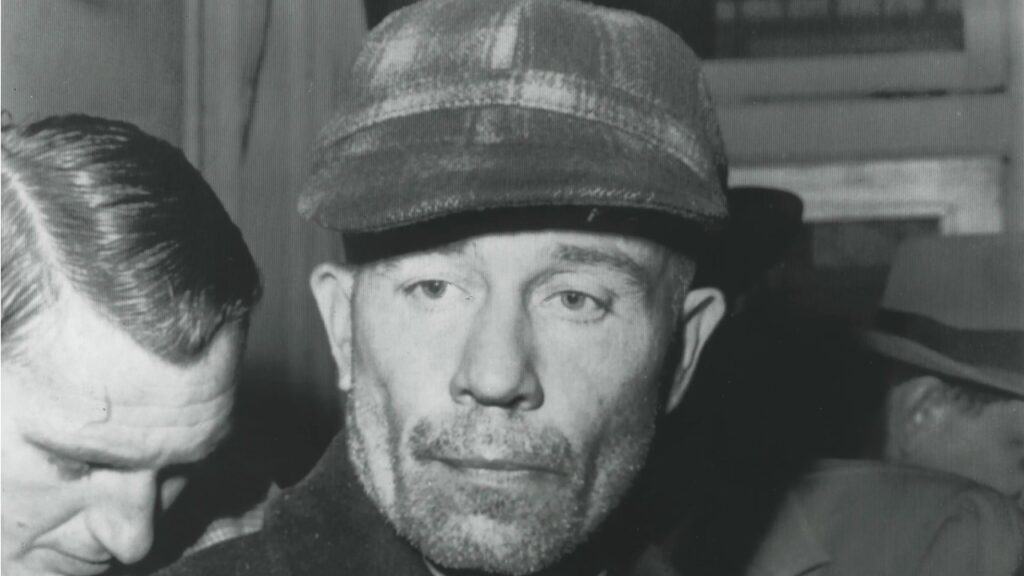

映画『サイコ』の主人公ノーマン・ベイツは、フィクションのキャラクターでありながら、実在の人物エド・ゲイン(Ed Gein)をモデルにしていることが広く知られています。エド・ゲインは1906年にウィスコンシン州プレインフィールドで生まれ、1957年に逮捕されるまでに墓荒らしと2件の殺人を犯しました。

ゲインの家からは、人間の皮膚で作られた家具や衣類、頭蓋骨を器に使った装飾品が見つかり、アメリカ中を戦慄させました。中でも注目されたのが、彼が母親に異常な執着を持ち、死後も“なりきろう”と女装していたという事実です。この要素が、ノーマン・ベイツの「母親人格」への変貌という設定に大きく影響しています。(※出典:FBI Criminal Case Files, Wisconsin, 1957)

『サイコ』への落とし込みとフィクション化の工夫

ただし、映画『サイコ』はエド・ゲインの猟奇性をそのまま再現したわけではありません。原作小説を執筆したロバート・ブロックは、ゲインの事件に着想を得つつも、暴力描写を極力排除。脚本段階では「人皮ランプ」の登場も検討されたとされていますが、ヒッチコックは最終的にそれを削除し、観客の想像力に恐怖を委ねる選択をしました。

映画ではゲインの「死体との同居」や「母親への依存」といった象徴的な側面だけを抽出し、それを心理サスペンスの枠組みの中で表現することに徹しています。ノーマンは解離性同一性障害という形で人格を分裂させられ、その狂気は内面の崩壊として描かれています。

ゲインが映画界に与えた後世的影響

エド・ゲインの影響は『サイコ』にとどまらず、数多くのホラー作品に“異常な母親との関係を持つ殺人鬼”というモチーフを定着させました。『悪魔のいけにえ』のレザーフェイスや『羊たちの沈黙』のバッファロー・ビルなど、その後のキャラクター造形にも大きな足跡を残しています。

これらの作品では、母への執着や自己同一性の喪失、死者との境界の曖昧さといったテーマが繰り返し用いられ、観客に“現実にあり得るかもしれない狂気”という強烈な恐怖を与え続けています。

映画表現における倫理とリアリティのバランス

実在の犯罪者をモデルにする作品には、倫理的配慮が不可欠です。遺族への影響や社会的反発を考慮し、制作者側はあくまでフィクションとして距離を保つことが求められます。『サイコ』ではゲインの名前を直接使わず、「ノーマン・ベイツ」という新たな人格像に再構築することで、作品としての独立性を保ちました。

その結果、映画は過剰なグロテスクさに頼ることなく、人間の深層心理に潜む不安と狂気を、リアルかつ普遍的に描くことに成功しています。

ノーマン・ベイツというキャラクターは、エド・ゲインという実在の狂人を“直接再現”するのではなく、“象徴化”することで完成した心理的スリラーの傑作です。

だからこそ『サイコ』は単なる猟奇映画ではなく、観る者の心に潜む恐怖と向き合わせる文学的な映画体験として、今なお語り継がれているのです。

ヒッチコックの『サイコ』は何がすごいのか?

革新的だったのは「ジャンル」と「観客操作」の融合

ヒッチコックのフィルモグラフィの中でも『サイコ』が特異な存在である理由は、ジャンルの混交と観客心理の巧みな操作という2点に集約されます。

まず、ジャンル面ではラブロマンス、フィルム・ノワール、スリラー、ホラーといった異なる要素を109分の上映時間に凝縮。脚本は「横領→逃亡→殺人→捜査→真相解明」という五幕構成に細分化され、各幕が約20分に均等化されている点で、構造的にも優れた緻密さを誇ります。

また、「情報の与え方」という点で、ヒッチコックは通常のサスペンスが取る“観客にだけ真実を知らせる”手法とは逆に、観客と登場人物の知識を一致させる“情報遮断”という手法を取りました。これにより、観客は物語に対して常に不安定な立場に置かれ、真相に近づくほど恐怖が深まっていく構造になっています。

「主人公の早期退場」で揺さぶられる観客視点

『サイコ』が最も話題を呼んだ仕掛けの一つが、序盤で主人公と思われていたマリオン・クレインが殺されるという構成です。映画開始から約40分後、シャワーシーンで突如命を奪われるこの展開は、当時のハリウッド映画の常識を覆すものでした。

この出来事により、観客は物語の“軸”を失い、「これから誰が主人公なのか」という不安とともに物語を追うことになります。結果、ノーマン・ベイツというキャラクターの陰影がより深く浮かび上がり、物語は新たな段階へと移行します。

映像・音響・演技すべてが恐怖演出に寄与

ヒッチコックは低予算を逆手に取り、モノクロ撮影を選択しました。これにより残酷描写は抑えられつつ、光と影のコントラストによる視覚的緊張感は強まりました。特に母親の部屋や地下室の暗がりは、視覚的に「見てはいけないもの」を感じさせる工夫が随所に見られます。

さらに、シャワーシーンなどでは音楽と編集の融合が恐怖を増幅。観客が“何が起こるのか”を想像する余地を残すことで、視覚よりも心理的な恐怖に訴えかけています。

マーケティングの手腕も革新的だった

『サイコ』の公開時、ヒッチコックは「上映開始後の入場禁止」や「結末を他言しないでください」といったルールを打ち出し、ストーリーの内容をあえて伏せることで話題性を高める戦略をとりました。これは今で言う“ネタバレ禁止キャンペーン”の先駆けであり、マーケティングと映画体験を一体化させた画期的な試みでした。

さらに、自身が予告編に出演し、映画の恐怖を茶目っ気たっぷりに紹介する演出は、“監督もまたブランドの一部”という新しい監督像を提示したことにもつながります。

なぜ『サイコ』はいまも語り継がれるのか?

『サイコ』が今なお評価される理由は、その完成度の高さだけでなく、ヒッチコックが「恐怖とは何か」を映画という媒体で徹底的に探求した姿勢にあります。観客の予想を裏切る構成、視覚と音の使い方、情報コントロールの巧妙さなど、すべてが「どうすれば人間は恐れるのか?」という問いに対する答えとして機能しています。

その結果、『サイコ』は単なるスリラー映画を超えた、“恐怖の本質”を探る心理映画として、今なお世界中で研究・分析され続けているのです。

『サイコ』がホラー映画に与えた影響とは歴史的転換点

超自然から“隣人の恐怖”へ:ホラーのパラダイムシフト

1960年に公開された『サイコ』は、ホラー映画の概念を根本から変えた作品です。それまで主流だったホラーは、ドラキュラやフランケンシュタインに代表される“怪物”型、いわゆるユニバーサル・モンスター路線で、舞台も非現実的な古城や霧に包まれた山奥といった“ありえない恐怖”が基本でした。

しかし『サイコ』は、礼儀正しい“普通の青年”ノーマン・ベイツを殺人者に据え、舞台をごく日常的な地方のモーテルに設定します。恐怖が初めて現実の隣に置かれ、「このような事件は自分の周囲でも起こりうる」と観客に強く訴えかける構造が誕生したのです。

新ジャンル“心理ホラー”の確立

『サイコ』の最大の革新は、ホラーに心理的要素を取り入れた点にあります。それは、血や怪物ではなく、人間の内面に潜む狂気こそが真の恐怖だという視点です。この発想は、のちに『キャリー』『シャイニング』『羊たちの沈黙』などの作品群に継承され、「心理ホラー」というジャンルを明確に定義づけました。

以降、ホラーは“エンタメ”の枠を超え、人間性や社会の病理を映し出す批評的ジャンルへと進化していきます。その起点となったのが、まさに『サイコ』だったのです。

ストーリー構成と観客心理の操作

『サイコ』の物語構造も、後の映画に大きな影響を与えました。序盤では、マリオン・クレインの横領逃亡劇が主軸に見えますが、中盤で突然彼女が殺され、物語の主軸が転倒。この“視点の裏切り”は、観客の感情移入を意図的に断ち切る手法であり、スリラーにおける常識を覆しました。

この構造は『セブン』や『ミスト』『ファイト・クラブ』などの“どんでん返し”型作品にも引き継がれ、スリラー演出の基本技術として確立されていきます。

マーケティングと映画体験の変革

ヒッチコックは『サイコ』の公開に際し、上映開始後の入場を一切禁止し、結末を口外しないよう観客に求めました。この“映画体験を守る”プロモーション戦略は話題性を生み、のちに『シックス・センス』や『TENET』などにも影響を与えた先駆的なマーケティングと評価されています。

映画を「ただ見るもの」から「個人的に体験するもの」へと変化させた点でも、『サイコ』は映画史における転換点と言えるでしょう。

映画技法・音響・ジャンルへの波及

『サイコ』で使われた高速カット編集、POV(主観)ショット、不協和音を用いたサウンドデザインは、ホラー映画における技術的基盤を築きました。これらの技法は、のちの『悪魔のいけにえ』『ハロウィン』『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』などで応用され、ジャンルの“語法”として定着します。

特に、恐怖を“見せる”のではなく“感じさせる”演出は、今日の心理サスペンスやアートホラーにも強く影響を残しています。

学術的研究対象としての『サイコ』

現在では、『サイコ』はホラー作品としてだけでなく、映画学・精神分析・ジェンダー論・視線の理論など多岐にわたる分野で研究されています。ノーマンの人格分裂や母子関係はフロイト的分析の題材となり、シャワーシーンは女性表象の問題としても扱われます。

このように、『サイコ』の影響は映画界にとどまらず、文化・社会・学問の領域にも深く根を下ろしているのです。

『サイコ』続編とリメイクの歩み──オリジナルを超えられたのか?

公式続編3部作の展開と意図

1960年に公開された『サイコ』は、その後映画史に大きな足跡を残し、1980年代から1990年代にかけて3本の公式続編が制作されました。これらはすべてノーマン・ベイツ役をアンソニー・パーキンスが続投し、ヒッチコックの死後に制作された作品群です。

- 『サイコ2』(1983年):精神病院から社会復帰したノーマンが再び事件に巻き込まれる様子を描き、“更生”というテーマをホラーに持ち込んだ意欲作。

- 『サイコ3』(1986年):パーキンス自身が監督を務め、ノーマンの内面の葛藤に焦点を当てた心理色の濃い作品。

- 『サイコ4』(1990年):テレビ映画として制作され、ノーマンの少年時代と母親との関係を回想形式で掘り下げた“起源”を描く物語。

これらの続編はいずれも、ノーマンというキャラクターの複雑性に光を当て、単なるスラッシャー作品にとどまらない深みを加えています。

1998年のリメイク版──実験的挑戦の評価

1998年には、ガス・ヴァン・サント監督によるカラーリメイク版『サイコ』が公開されました。これはオリジナルを忠実に再現する“ショット・バイ・ショット”リメイクとして制作され、セリフ、構図、演出のタイミングまでほぼ同一という極めて実験的な試みでした。

しかしこのリメイクは酷評されることになります。主な理由は:

- カラー化によってモノクロの緊張感や幻想性が損なわれたこと。

- 俳優の演技がオリジナルの名演と比較され、“劣化版”と捉えられたこと。

- 再現性の高さが逆に“新しい発見のなさ”を際立たせたこと。

映画評論サイトRotten Tomatoesでは評価が37%にとどまり、商業的にも成功とは言いがたい結果に終わりました。ただし、オリジナル版の演出や編集の巧みさを再評価させる“逆説的効果”があったという見方もあります。

再評価の動きとテレビシリーズの成功

当初は「蛇足」と見なされた続編も、近年ではノーマン・ベイツの心理描写の深化という観点から再評価されています。現代の観客は物語の裏側や人物の内面に関心を持つ傾向が強く、そうしたニーズに続編は一定の応答を果たしています。

その流れを汲む形で、2013年から2017年にかけて放送されたTVドラマ『ベイツ・モーテル』が登場。ノーマンの少年期と母親との関係を現代的な文脈で再解釈し、高い評価を受けました。

なぜオリジナルは超えられないのか?

どの続編やリメイクも、結局のところ1960年版『サイコ』の完成度を超えるには至っていません。その理由は、ヒッチコックの持つ観客心理への鋭い洞察力と編集・演出の精度にあります。音、構図、切り替えのタイミングすべてが緻密に計算されていたオリジナル版は、“模倣”では再現できない領域にあるのです。

筆者自身が脚本アシスタント時代にリメイク版の絵コンテ起こしを担当した経験からも、「画をなぞるだけでは“恐怖”は生まれない」という実感を得ました。編集リズムと音響の使い方こそが、サスペンス演出の心臓部なのです。

続編・リメイクの意義とは?

それでも、続編やリメイクには『サイコ』という作品の多層性を掘り下げる意図があります。特にノーマン・ベイツというキャラクターは、時代や表現媒体が変わってもなお、新たな角度から語られるべき“文化的アーキタイプ”と言える存在です。

たとえオリジナルを超えられなくとも、これらの試みが『サイコ』を語り継ぐ契機となり、次世代の観客に新たな解釈と再発見の場を提供していることは間違いありません。

再鑑賞してでも見たい『サイコ』の巧妙な伏線と演出

『サイコ』は一度見ただけでは気づかない伏線や仕掛けが数多く埋め込まれており、再鑑賞によってその真価がより鮮明になります。視覚・聴覚・編集・空間演出など、多層的な技法が駆使されており、観客は何度観ても新たな発見を得ることができます。

巧みに張り巡らされた伏線の数々

①「母親が生きている」という台詞の矛盾

中盤、ノーマンが「母と暮らしている」と語る場面がありますが、終盤で保安官が「母親はすでに死亡している」と明言します。これは、ノーマンの中に“母の人格”が存在するという真相へとつながる重要な伏線です。

② 屋敷の2階と地下室の異様な描写

2階で人影が見えたり、地下室が閉ざされている様子が何度も描かれるものの、その実態はなかなか明かされません。最終的に地下でミイラ化した母親が登場し、視覚的な違和感が恐怖へと転化されます。

③ 声と口調の不一致

母親の声は別の声優が演じており、ノーマンとは明らかに違う人物のように感じられます。これは人格分裂を視聴覚的に強調する演出です。

④ シャワーシーンのシルエット

マリオンを襲う人物は“老女風の影”で描かれ、顔が見えません。この視覚のブラインドは、後にノーマンが犯人であったことのどんでん返しへと効果的につながります。

⑤ 母親の部屋の“生活感”

きれいに整ったベッドや鏡台は、誰かが今も暮らしているように見えますが、これはノーマンが母の不在を偽装していた“再現空間”であり、観客を欺く一因になっています。

もう一度チェックしたい知る人ぞ知る演出

・ ヒッチコックのちょい出演

冒頭10分、マリオンの職場の外に立つ男性がヒッチコック本人。あえて早めに登場させ、観客が「探すこと」に気を取られすぎないよう配慮された演出です。

・ノーマンのラストショットに合成された母の頭蓋骨

ラストシーン、ノーマンが静かに笑うショットの最終フレームに、母親の頭蓋骨がわずかに重なります。これは“母の人格が完全にノーマンを支配した”ことを象徴しています。

・鳥の剥製が象徴するもの

ノーマンの部屋に飾られた多数の鳥の剥製は、「観察される者」「抑圧された欲望」の象徴。次作『鳥』への布石とも取れる含みを持っています。

・鏡を使った二重人格の演出

ノーマンの部屋や会話の場面で頻繁に登場する鏡。これは“二重性”や“裏の人格”を視覚的に暗示しており、心理的違和感を増幅させています。

・マリオンの金の行方

横領した4万ドルはノーマンにとって意味を持たず、遺体と共に埋められます。車が引き上げられる場面でカバンが一瞬映り、物語のサブプロットを静かに回収しています。

『サイコ』は一見するとサスペンスホラーですが、実際は非常に緻密に設計された“多層構造の仕掛け映画”です。これらの伏線やイースターエッグは、初見では見逃してしまいがちですが、再鑑賞を通して本作の完成度の高さがより明確になります。まさに何度観ても味わい深い、映画史に残る名作と言えるでしょう。

映画『サイコ』ネタバレ考察まとめ──深層心理と演出美学の核心へ迫る

- ノーマン・ベイツは母親の人格に支配された解離性同一性障害者である

- シャワーシーンは暴力を“見せない”恐怖演出の革命である

- 母親の遺体の存在は、全編を貫く視覚トリックと心理的伏線となっている

- マリオンの早期退場は物語構造を意図的に崩す仕掛けである

- ノーマンの「好青年」像は観客の同情と錯覚を誘うための設計である

- ノーマンの屋敷とモーテルは彼の精神構造を象徴している

- 鏡や影の使い方で二重人格の視覚的表現がなされている

- バーナード・ハーマンの音楽は“音による恐怖”を創出している

- “母親の声”は複数の声優を用いた音響的イリュージョンである

- ヒッチコックは観客に情報を与えず心理的混乱を誘導している

- ノーマンのラストの笑顔は狂気と人格崩壊を象徴している

- 『サイコ』は実在の殺人鬼エド・ゲインの心理に着想を得ている

- ヒッチコックは観客操作をマーケティング戦略にまで応用した

- 物語全体に“母という支配者”の宗教的メタファーが込められている

- 続編・リメイクはオリジナルの心理的緊張感を超えられていない