「自由の国」アメリカに降り立った一組のカップルを待ち受けていたのは、入国の手続きではなく、“心の解剖”ともいえる尋問だった。

映画『入国審査』は、移住の夢を抱く主人公たちが審査官による合法的な“心理戦”に追い込まれていく、74分間の密室スリラーです。

本記事では、作品の基本情報から、緊張感あふれるあらすじ、登場人物の揺れ動く内面、そしてディエゴの過去が暴かれるシーンの意味まで、ネタバレを含めて詳細に解説していきます。

さらに、冷酷な手続きを通じて描かれるラストに込められた皮肉や、作品全体を支える監督の実体験に基づいたリアリズムにも注目。

スリラーの側面と社会的テーマの深掘りが交錯する本作の構造を、丁寧な考察を交えて読み解いていきます。

観る者自身も“もう一人の尋問対象”として引き込まれる、この濃密な心理劇の真意とは?ぜひ最後までご覧ください!

映画『入国審査』ネタバレ解説|物語のあらすじと作品全体像

チェックリスト

-

映画『入国審査』は密室で展開する心理スリラーで、制度と人間関係の崩壊を描いている

-

制作はスペイン、監督は移民経験をもつロハスとバスケスで、実体験が脚本に反映されている

-

物語はアメリカ入国時の空港で始まり、カップルが尋問室で信頼を崩されていく過程を描く

-

演出は最小限ながら緊張感が持続し、視線・沈黙・間がドラマを生み出している

-

審査官の越権的な質問を通じて、観客自身も登場人物を審査するような構図に誘導される

-

入国は許可されるも、夢と信頼は壊れ、制度が個人の内面を侵食する皮肉な結末を迎える

基本情報|映画『入国審査』の概要を紹介

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 入国審査 |

| 原題 | Upon Entry |

| 公開年 | 2022年(スペイン公開:2023年) |

| 制作国 | スペイン |

| 上映時間 | 74分(クレジット込み77分) |

| ジャンル | 心理スリラー/社会派ドラマ/密室劇 |

| 監督 | アレハンドロ・ロハス、フアン・セバスティアン・バスケス |

| 主演 | アルベルト・アマン、ブルナ・クシ |

映画のジャンルと全体の特徴

『入国審査(原題:Upon Entry)』は、密室を舞台にした心理サスペンスです。

一見すると地味な会話劇に見えるかもしれませんが、その実、人間の信頼関係を揺るがす“心理戦”のスリラーであり、国家による制度的圧力をリアルに描いた社会派ドラマでもあります。

ジャンルとしては、「心理スリラー」かつ「社会批評的ドラマ」に分類され、内容の深さと静かな緊張感が高く評価されています。

制作国・言語・公開年

制作はスペイン。

使用言語はスペイン語・カタルーニャ語・英語の3つです。

公開は2022年、スペイン国内では2023年に劇場上映されました。

監督・脚本とその背景

監督・脚本を務めたのは、アレハンドロ・ロハスとフアン・セバスティアン・バスケス。

2人ともベネズエラ出身で、移民としてスペインに渡った実体験を本作に反映しています。

そのため、作品には“制度に振り回される個人の視点”が色濃く表現されています。

ロハスとバスケスにとってはこれが長編映画デビュー作でありながら、世界中の映画祭で20以上の賞を受賞する快挙を成し遂げました。

上映時間と制作スタイル

本作の上映時間はわずか74分。

最近の映画と比べると非常にコンパクトですが、緊張感の密度は極めて高く、途中で気を抜く暇もありません。

制作期間はたったの17日間。登場人物も4名程度、撮影は主に一つの部屋の中で完結しています。

それでも視線の演技、沈黙の使い方、表情の変化といった繊細な演出により、観客の集中力を途切れさせることがありません。

受賞歴・評価

この作品はゴヤ賞3部門にノミネートされ、スペインの配信サービス「Filmin」では2023年に最も視聴された映画となりました。

Rotten Tomatoesでは、批評家スコア100%という極めて高い評価も記録しています。Upon Entry | Rotten Tomatoes

低予算ながら国際的な成功を収めた点でも、非常に注目すべき作品といえるでしょう。

あらすじ|夢と疑念が交差する入国審査室

舞台は“自由の国”アメリカの空港

物語の舞台は2019年のアメリカ。

スペイン・バルセロナからアメリカに渡ろうとするカップル、ディエゴとエレナが主人公です。

エレナがグリーンカードの抽選に当選し、2人は新天地マイアミでの生活に希望を抱いて渡米します。

しかし、ニューヨークのニューアーク空港に到着した直後、事態は急変します。

「こちらへどうぞ」から始まる別室での悪夢

入国審査中、2人は突然「こちらへどうぞ(Please follow me)」と案内され、“二次審査室”という名の小部屋に連れていかれます。

ここからが本作の本番です。形式的な審査を装いながら、彼らの関係・過去・本音にまで踏み込んでいく“合法的な尋問”が開始されます。

尋問は徐々に激しさを増し、「なぜ結婚していないのか?」「セックスの頻度は?」「アメリカで何をしたいのか?」といったプライベートな領域にまで踏み込む質問が続きます。

信頼関係に入り込む“制度のナイフ”

審査官たちは、二人を別々に尋問しながら、相手の発言をすり替えたり、矛盾点をあえて突いたりと、心理的に揺さぶるテクニックを多用します。

このプロセスの中で、エレナはディエゴの“過去の婚約歴”という秘密を知ることになります。

それは、かつて別のアメリカ人女性とビザ目的で婚約していたという事実。

この事実が発覚することで、エレナの信頼が大きく揺らぎ、恋人としての関係性そのものにヒビが入っていきます。

入国は許されたが、何かが壊れた

最終的に、2人はアメリカへの入国を“形式上は”許可されます。

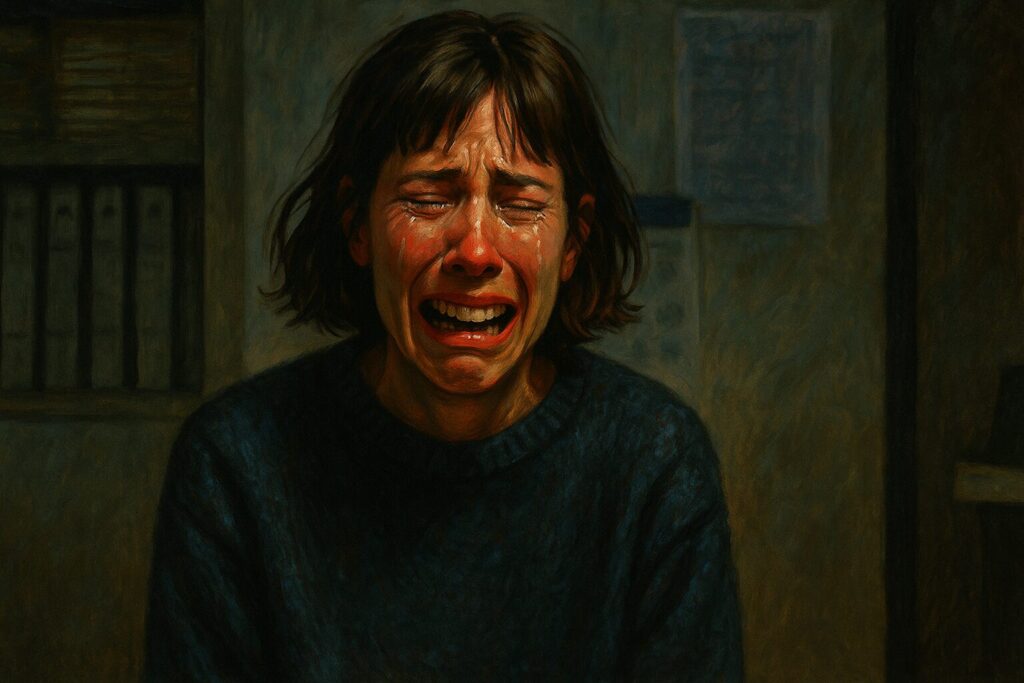

しかし、その過程で二人の間に生まれた不信と疲弊は深く、エレナは涙ながらに「バルセロナに帰りたい」と口にします。

つまり、この映画の審査室は“愛と信頼を試される心理の拷問室”でもあったのです。

まとめ:制度と感情が交錯する濃密な時間

『入国審査』の物語は、単に「入国できるか否か」という表面的な問題にとどまりません。

そこでは、個人と国家、恋人と制度、夢と現実とが複雑に絡み合います。

そのすべてが、たった74分の中でじわじわと暴かれていくのです。

このあらすじを理解しておくことで、本作が描こうとしているテーマの深さをより強く感じられるでしょう。

最小限の演出が生む最大の緊張感

空港の一室だけで展開する“閉じた空間”

『入国審査』の舞台は、ニューヨークの空港にある二次審査室の一室のみです。

照明・美術・カメラの動きに派手な演出は一切なく、観客は「動きの少ない会話劇」で物語を体験することになります。

このような構成はリスクにもなり得ますが、本作ではむしろその制限が視覚的集中力と心理的緊張を極限まで高める効果を発揮しています。

わずかな表情と視線が“ドラマ”を生む

例えば、ディエゴの無言の瞬間、エレナの目線の揺れ、審査官の微笑すら、すべてが意味を持ちます。

これは、カメラが固定気味に構図を保ち、あえて演者の表情に寄るタイミングを絞っているため、観客は自然とわずかな変化に敏感になります。

こうした緻密な演出により、「観る側も審査されているような緊張」を覚えるのです。

無音と間で追い詰められていく感覚

また、音楽の使用はほとんどありません。

緊迫感の演出に頼らず、“沈黙”そのものが圧力として機能する構成となっています。

その間が生む“空気の重さ”が、言葉以上に登場人物の葛藤や疑念を可視化しているのです。

制作コストを超える“演出力の勝利”

わずか65万ドル(約9500万円)という低予算で制作された本作ですが、それを微塵も感じさせません。

むしろ、セット・登場人物・構成を削ぎ落としたことで、観客の意識を一点に集中させ、見えない緊張を可視化することに成功しています。

つまり本作は、“派手さ”ではなく“研ぎ澄まされた演出”こそが観客を惹きつけるという、映画の原点的な魅力を体現した作品です。

心理戦としての“尋問劇”の仕掛けとは

表面は入国審査、実態は心理解体

『入国審査』で行われる尋問は、形式的には入国手続きです。

しかし実態は、ディエゴとエレナというカップルの関係性・過去・信頼の綻びにまで踏み込む、“合法の仮面を被った心理戦”です。

そして、観客自身もまたその尋問に巻き込まれるような構造になっています。

「別室に通す」だけで恐怖が始まる

空港で「こちらへどうぞ」と言われ、別室に案内される。

それは、旅行経験者なら誰でも想像できる“漠然とした不安”の始まりです。

本作はその普遍的な体験を出発点とし、そこから人間のもっと深い不安や防衛反応へと踏み込んでいきます。

審査官は観客と同じ“観察者”でもある

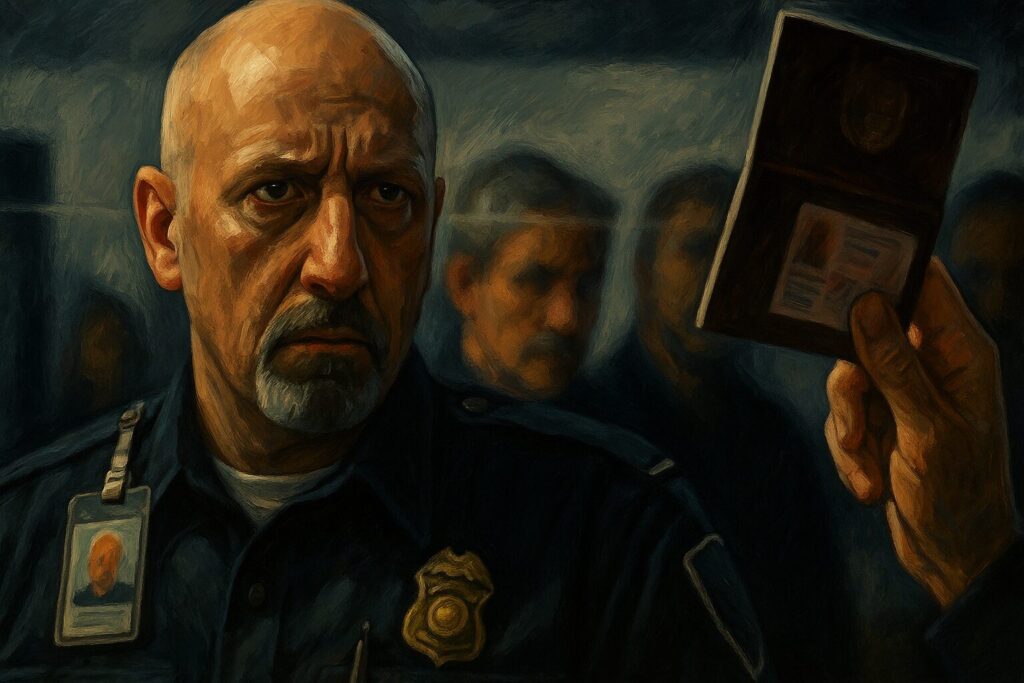

尋問を行う2人の審査官は、どこか無表情で、時に親切そうな笑みを浮かべつつも、あくまで冷静に観察し続けます。

質問の目的はあくまで「真実を知ること」ですが、その方法は矛盾の誘発・分断・疑念の投げ込みと、まるで心理操作のようです。

ここでの巧妙な仕掛けは、観客もディエゴとエレナに対して「本当なの?」と疑いの目を向けてしまう点にあります。

カップルの矛盾が、観客の信頼も揺るがす

たとえば、エレナが「婚約したことはある?」と問われ、「一度もない」と答える場面。

それに対し、ディエゴはかつての偽装婚約歴を審査官に指摘され、動揺します。

観客はこの瞬間、「どちらが嘘をついているのか」「なぜ本当のことを言わなかったのか」と、物語以上に登場人物自身に疑念を抱くよう仕向けられます。

つまり、映画は「カップルの信頼」を崩すと同時に、「観客の信頼」までも解体する構造になっているのです。

審査ではなく“分断”が目的だったのか

最終的にディエゴとエレナは入国を許可されますが、その過程で生まれた心の傷と関係性の亀裂は修復不能です。

これにより、観客は審査の目的が本当に“安全確認”だったのか、それとも制度が人間関係を破壊する仕組みそのものなのかという疑問を抱くことになります。

このように本作は、制度の名を借りて行われる心理解体のプロセスを描いた、緻密で計算された“尋問劇”なのです。

審査官たちの意図と“越権性”の演出

形式を守りながらも“超えてくる”尋問

『入国審査』に登場する審査官たちは、表向きは丁寧で手続きを順守するように見えます。

しかしその実、彼らの質問は次第に個人のプライバシーや内面にまで踏み込んでいきます。

つまり、制度の仮面をかぶった“感情の解体”が行われているのです。

たとえば、エレナに対する「性交渉の頻度は?」という質問や、ディエゴに向けられる過去の婚約歴に関する追及などは、入国の可否を判断するための範囲を超えた内容といえるでしょう。

権力の正当性を装う“合法的暴力”

このような越権的な尋問が成立してしまう背景には、国家機関としての絶対的立場があります。

空港という“通過点”でありながら、人は完全に立場が逆転する瞬間を体験する場所でもあるのです。

観客は、形式に従って進められる尋問が、実際には疑念を植え付けるための手段であることに徐々に気づき始めます。

それが分かったときには、すでに登場人物とともに心理的な包囲網に閉じ込められているのです。

「何もしていないのに疑われる」という怖さ

この映画がリアルに感じられる理由の一つは、主人公たちが犯罪者ではなく、ただの移民志望者であるという点です。

明確な過失も嘘もないにもかかわらず、彼らは“疑われる状況”に放り込まれ、矛盾や不信を引き出される構図に置かれます。

この構造が示しているのは、権力の側に立てば、正当性の境界線を曖昧にできるという怖さです。

観客は、主人公たちが“壊されていく過程”を見守るうちに、制度という名のもとに許されている暴力の正体に気づくことになります。

観客の感情を“審査官側”に引き込む仕掛け

さらに巧妙なのは、演出によって観客自身もいつの間にか審査官の視点で物語を見てしまう構成です。

「あれ、本当に恋人なのか?」「何か隠しているのでは?」といった疑念が自然に湧いてくるように作られており、観客もまた“越権性の一部”に取り込まれていきます。

その結果、本作は単なる制度批判ではなく、観る側の倫理観や権力との距離を問い直す映画として完成しています。

移住の夢が崩れる瞬間とは?

理想の新生活が始まるはずだった空港で

映画『入国審査』は、希望に満ちた移住の第一歩から始まります。

主人公ディエゴとエレナは、スペイン・バルセロナからアメリカに到着し、マイアミでの新しい生活に胸を膨らませていました。

特にエレナは、グリーンカードの抽選に当選したという幸運を手にし、未来に対して前向きな気持ちで入国審査に臨みます。

それが、まさかの別室送りによって崩れ始めるのです。

「こちらへどうぞ」の一言がすべてを変える

審査ブースでの会話が一通り終わったあと、係員からの「こちらへどうぞ(Please follow me)」という声がかかります。

この一言こそが、映画の緊張と疑念の幕開けです。

観客もまた、何が起こるのか分からないまま、「移住の夢」と「制度の現実」とのギャップをまざまざと見せつけられます。

移動ではなく“監禁”に近い空間体験

通されたのは、窓のない無機質な部屋。

そこに座るように指示され、パスポートや持ち物を預けさせられます。

この時点で、主人公たちの立場はすでに“自由な訪問者”ではなく“監視される対象”に変わっています。

観客もまた、主人公たちと同じ目線でこの空間の閉塞感や無力さを味わうことになります。

会話ではなく“心の解剖”が始まる

入国審査という名目で始まった尋問は、すぐにただの確認作業ではないことが明らかになります。

質問は徐々に個人的な領域に踏み込み、やがてディエゴの過去の“婚約歴”という秘密が暴かれます。

それにより、エレナの心にもヒビが入り始めます。

この瞬間、移住という外的な目標ではなく、2人の間にあったはずの“信頼”そのものが崩れ始めるのです。

新天地ではなく“見えない壁”に到達する

入国を目前にして、エレナが漏らす言葉があります。

「バルセロナに帰りたい」——この台詞が、夢の終焉と心の破綻を象徴しています。

このように、映画冒頭のわずかなやり取りと一つの案内によって、移住の希望が制度の冷酷さと相互不信によって瓦解する過程が描かれていくのです。

そしてこの崩壊の瞬間が、以降の物語全体を支配する静かな恐怖の土台となります。

映画『入国審査』ネタバレ解説|テーマの深掘り・愛と制度の崩壊を考察

チェックリスト

-

映画『入国審査』は密室で展開する心理スリラーで、制度と人間関係の崩壊を描いている

-

制作はスペイン、監督は移民経験をもつロハスとバスケスで、実体験が脚本に反映されている

-

物語はアメリカ入国時の空港で始まり、カップルが尋問室で信頼を崩されていく過程を描く

-

演出は最小限ながら緊張感が持続し、視線・沈黙・間がドラマを生み出している

-

審査官の越権的な質問を通じて、観客自身も登場人物を審査するような構図に誘導される

-

入国は許可されるも、夢と信頼は壊れ、制度が個人の内面を侵食する皮肉な結末を迎える

恋人関係の破綻を描くスリラーの側面

入国審査が“愛の真実”を試す場所になる

『入国審査』というタイトルから、物語の中心が「制度」や「国家権力」であると考える方もいるかもしれません。

しかし実際には、作品の核にあるのは“恋人同士の信頼関係の崩壊”です。

審査官の質問は、単なる手続き確認ではなく、2人の関係性そのものに揺さぶりをかけるもので構成されています。

ここで重要なのは、カップルが何か悪事を働いているわけではないということ。

それでも制度の網にかけられたことで、些細なすれ違いや隠し事が、信頼崩壊の引き金になる構造が描かれています。

“ラブストーリー”ではなく“スリラー”である意味

もしこの作品がただの恋愛ドラマだったなら、すれ違いや誤解は修復される余地を持って描かれたでしょう。

しかし本作はスリラーの構造をとっているため、一度生じた亀裂は修復不可能な方向に進みます。

密室での尋問によって、2人の“物理的な距離”は保たれていても、“心理的な距離”はどんどん離れていきます。

つまり、入国の是非よりも、「この2人はこれからも一緒にいられるのか?」という疑問の方がサスペンスとして観客の興味を引き続ける要素になっているのです。

疑念の種を蒔かれた瞬間から空気が変わる

審査官は、エレナに「あなたたちは本当にカップルなのか?」と繰り返し問いかけます。

そのたびに、エレナの中でディエゴへの信頼はわずかずつ、しかし確実に削られていきます。

一方で、ディエゴの口数の少なさや不自然な沈黙は、観る側にも「何か隠しているのでは?」という不信感を抱かせます。

このようにして、物語全体が“愛の崩壊そのものをサスペンスとして描く構造”に仕上がっているのです。

結ばれる物語ではなく、壊れていく物語

多くの作品では「愛の勝利」や「絆の回復」がテーマになりますが、本作では制度というフィルターを通すことで、“恋人”という関係性の脆さ”がむき出しになります。

入国は認められても、心はもう一緒ではいられない。

この皮肉な結末が示すのは、外的な成功では“内なる傷”は癒せないという現実なのです。

ディエゴの過去が崩す“表面的な信頼”

小さな隠し事が関係全体を揺るがす

本作のクライマックスに近づくにつれ、観客が大きな衝撃を受ける場面があります。

それは、審査中に明かされるディエゴの過去の婚約歴です。

彼は以前、アメリカ人女性と婚約していたことがあり、その事実をエレナには伝えていなかったのです。

この情報が明るみに出た瞬間、エレナは明確に動揺し、信頼にひびが入ります。

観客にとっても、それまで物静かで正直そうに見えたディエゴの“表面的な安心感”が崩れ落ちるポイントになります。

問題は「過去」より「隠していたこと」

ここで興味深いのは、ディエゴが過去に何をしていたかよりも、それをなぜ隠していたのか、という点です。

エレナは単に過去の事実に傷ついているのではなく、その事実が彼女に対して“隠されていた”という裏切りにショックを受けているのです。

この違いは非常に大きく、観客にとっても「信頼とは何か?」という問いを投げかける要素となっています。

心理的インパクトを高める演出の工夫

この事実が明かされる場面では、音も動きも極端に抑えられた演出がなされています。

カメラはエレナの表情を長めに捉え、観客に彼女の内面を想像させるような演出が施されています。

その沈黙と静寂こそが、裏切りの重みを際立たせているのです。

このような演出は、単に“情報が明らかになる”というドラマチックな瞬間よりも、心が壊れていく過程のリアルさを表現することに成功しています。

「信頼」は審査項目ではなかったはず

もともと、入国審査で恋人の過去や関係性の詳細を尋ねられること自体が異常です。

それにもかかわらず、そこで明かされた事実によって関係が崩れていく様は、“審査とは関係ないこと”が“本質を暴くきっかけ”になる皮肉を描いています。

つまり、映画全体を通して、ディエゴの隠し事はただの過去ではなく、“信頼の表層”を剥がす装置”として機能しているのです。

観客もまた、「もし自分だったら?」と想像せずにはいられなくなる瞬間です。

『入国審査』のラストに込められた皮肉

入国は許可された——それでも終わった2人

物語の終盤、ディエゴとエレナは入国審査を通過し、正式にアメリカ入国が認められます。

しかしこの“許可”は、観客が期待していたような救いにはなりません。

なぜなら、その時点で2人の関係性は事実上崩壊しているからです。

空港を出た車内で、エレナは感情的に「バルセロナに帰りたい」と吐露します。

この言葉は、単に“国を戻る”という意味ではなく、「この先、彼と共に進めない」という心理的決裂を象徴しているように受け取れます。

“目的達成”の裏で何かが壊れていた

そもそも2人の渡米の目的は、新天地での新しい生活のスタートでした。

夢見ていたのは、“自由の国アメリカ”で築く明るい未来です。

しかし、入国審査という制度的な空間で行われた尋問によって、2人はその希望とは真逆の感情に追い込まれてしまいます。

たとえ入国が許されても、制度により植え付けられた疑念と傷は、元に戻せないほど深い。

その矛盾こそが、本作が観客に突きつける最大の皮肉といえるでしょう。

権力が介入することで壊れる“私的領域”

入国管理という国家制度は、本来“安全”を守るために存在するものです。

しかしこの映画では、その制度が“個人の信頼関係”という極めて私的な領域にまで介入し、結果として愛情を破壊します。

審査官は、あくまで職務に忠実に振る舞っているように見えます。

けれども、その尋問の過程で明かされるのは、事実ではなく“感情の断絶”です。

そのため、たとえ審査が“成功”したとしても、それがもたらすのは“関係の崩壊”という逆説的な結果なのです。

国家に「入国」しても、心は「入国拒否」

エレナが口にした「帰りたい」という言葉は、国家から許可された“物理的な入国”と、心の中で拒絶された“心理的な入国”との対比になっています。

つまり、この映画は「入国を許されたのに、心は拒絶された」という二重構造を持つラストなのです。

観客は、2人が空港を出て車に乗り込む姿を見届けながら、“目的を果たしたはずなのに、誰も幸せになっていない”というやるせなさに包まれます。

ラストに残るのは“虚無”と“問い”

明確な解決やカタルシスはなく、物語は淡々と幕を閉じます。

観終わった後に残るのは、国家と個人、制度と感情の関係についての問いです。

愛や信頼が、外部からの圧力によってこれほど脆く崩れるのだとしたら、

それは“愛が弱い”のか、“制度が強すぎる”のか。

この余韻こそが、本作のラストが持つ最大の皮肉であり、観客に深い印象を与えるポイントとなっています。

監督の実体験が物語に与えたリアル

制作の出発点は“自分たちの体験”

本作『入国審査』を手がけたのは、アレハンドロ・ロハスとフアン・セバスティアン・バスケスの2人の共同監督です。

彼らはともに南米ベネズエラ出身であり、数年前にスペインへ移民として渡った経験を持っています。

つまり、彼らが描いた空港での尋問のシーンや、不安に満ちた入国のプロセスは、すべて自身が実際に経験した緊張感や違和感から着想を得ているのです。

形式上は合法、感情的には暴力的な体験

ロハス監督自身が語っているように、「制度の手続きは丁寧だが、その背後にある感情はとても威圧的だった」という入国時の印象が、物語の骨格になっています。

観客が感じるあの息苦しさや、理不尽さのようなものは、作り話ではありません。

むしろ、“事実をベースに脚色を抑えたからこそリアルに見える”という点が本作の強みでもあります。

このため、どのシーンも過剰な演出に頼らず、現実にありそうな言葉と態度だけで圧迫感を生み出しているのです。

映画的ではないが、現実的な空気感

多くのサスペンス映画が“誇張された緊張”や“ショッキングな展開”に依存するのに対し、『入国審査』は静かな会話と沈黙だけで観客を追い詰めていきます。

これは、監督たちが自身の実体験をもとに、「現実に本当に起こる怖さ」を意図的に選び取っているからです。

そのため、セリフの一言一言や、視線、ため息といった細かな動きにも、本物の不安や焦燥がにじみ出ているように感じられます。

フィクションでありながら“ドキュメント的”

こうした現実味のある描写は、映画でありながら“疑似ドキュメンタリー”のような手触りを与えています。

観客は、単なる観賞者としてではなく、登場人物と同じ立場でその空間に放り込まれる感覚を味わうことになります。

その没入感は、脚本の構成力だけでなく、「これは自分の体験から来ている」と語る監督たちの信念が裏付けているのです。

「現実の痛み」を知る人にしか描けない視点

どれだけ脚本が巧みでも、演出が緻密でも、“本当に感じたこと”から生まれた物語には特有の説得力があります。

『入国審査』が持つ重苦しいリアリティは、監督たちが実際に「入国する側の人間」として制度の境界を越えてきたからこそ、描けたものです。

このように、本作の根底には移民であることの孤独・緊張・不平等さといった現実的な痛みが流れており、それが映画全体に強いリアリティを与えているのです。

視聴者が“もう一人の尋問対象”となる構図

誰を信じるかは“観客に委ねられる”

『入国審査』は、単に主人公カップルの物語を描くだけの映画ではありません。

この作品の最大の特徴の一つは、観客自身が知らぬ間に「審査する側」あるいは「される側」に引き込まれる構造になっている点です。

作中では、審査官たちがエレナとディエゴの言動の矛盾をつつきますが、その過程で観客もまた「2人は本当に恋人なのか?」と疑いの目を向け始めるよう誘導されていきます。

これは意図的に仕組まれた演出であり、視線の動きや間の取り方、カメラアングルによって自然とそう感じさせる工夫が施されています。

「問い」はスクリーンの中にとどまらない

質問されているのは主人公たちですが、実際にその答えを判断しているのは観客自身です。

たとえば、ディエゴが口ごもったとき、エレナの表情が揺れたとき、観客は心の中でこう思います。

「これは嘘かもしれない」「なぜ正直に話さない?」

このような反応は、観客が無意識に“尋問者の視点”に立ってしまっている証拠です。

言ってしまえば、本作は“観客の倫理観そのもの”を浮き彫りにする装置でもあります。

感情移入と疑念が同時に成立する構成

興味深いのは、ディエゴとエレナに対して観客が感情移入しつつも、同時に疑念を抱く構造が成立している点です。

これは、登場人物の「本当の心情」がすぐには明かされず、観客に“解釈の余地”を残す演出によって成り立っています。

その結果、観る側は登場人物と同じく不安になり、焦り、孤立を感じるようになります。

つまり、スクリーンの外にいるはずの観客が、「もう一人の尋問対象」としてその空間に引き込まれるのです。

ラストまで残る“居心地の悪さ”の意味

入国が許されたあとも、観客の心には何とも言えないざらつきや居心地の悪さが残ります。

これは、エレナとディエゴだけでなく、自分自身も誰かを「審査」し、「裁いて」しまったかもしれないという後味の悪さでもあります。

こうして本作は、表面的には静かな会話劇でありながら、観る人自身を試すような構造をもった作品に仕上がっているのです。

映画『入国審査』は何を問いかけるのか?

「入国」とは何かを根本から問い直す作品

『入国審査』が投げかける最も根本的な問いは、“入国とは誰のためのもので、何を守るための制度なのか”というものです。

形式上は安全保障や法的整合性のための手続きであるはずの入国審査が、実際には個人の尊厳・信頼・自由すらも脅かす場面として描かれています。

観客はこのプロセスを通じて、制度が「正義」として機能するとき、どこまでが許されるのかという線引きを考えさせられます。

国家権力が日常をどう変えてしまうか

作中の審査官たちは、あくまでマニュアルに従って動いているように見えます。

しかし彼らの一挙手一投足は、ディエゴとエレナの未来、さらに言えば関係性そのものを破壊する力を持っています。

このことは、制度の背後にある“無自覚な権力”の怖さを示しています。

つまり、法を守る行為が、人を傷つける手段になる可能性があるという危険性を本作は描いています。

信頼とは制度に守られるものか?

もう一つの大きなテーマは“信頼”の脆さです。

たとえどれほど親しい関係であっても、外部から疑念が差し込まれれば、その信頼はあっけなく崩れてしまうことを物語は明確に伝えています。

ディエゴとエレナのように、将来を共にするはずだった相手との間にも、制度によって植えつけられた疑念が入り込み、破壊をもたらすという描写には、多くの観客が心をえぐられるはずです。

観る人の立場で意味が変わる問いかけ

この映画が優れている点は、観る人の立場によって受け取る問いが変化することです。

移民として不安を抱える人にとっては、「制度は誰の味方なのか?」という問いになり、

審査する側に近い立場であれば、「自分が誰かの自由を奪っていないか?」という視点が生まれるでしょう。

このようにして『入国審査』は、単なるサスペンスでは終わらず、観客に対して“行動・制度・信頼”の在り方そのものを静かに問いかける社会的作品として深く機能していると感じました。

映画『入国審査』ネタバレ総まとめ|制度と信頼が崩壊する心理スリラー

- 空港の二次審査室のみで物語が展開される密室劇

- 上映時間は74分と短いが緊張感は非常に高密度

- 制度的な入国審査が実質的には心理的尋問になっている

- 質問は恋人関係にまで踏み込む越権的な内容に及ぶ

- 無音や沈黙が緊張を生み、観客の集中を維持

- ディエゴの過去の婚約歴がエレナの信頼を大きく揺るがす

- 演技と視線の細かな変化に重きが置かれた演出

- 観客自身が登場人物を「審査」する立場に引き込まれる構造

- 入国は許可されても恋人関係は事実上崩壊する結末

- 国家制度が私的関係に介入する皮肉を描いている

- 移民である監督の実体験が脚本にリアリティを与えている

- 観客に「信頼とは何か」という本質的な問いを突きつける

- カップルの矛盾が観る側の信頼まで揺るがせる構成

- 制度の中で個人がどう扱われるかをリアルに示している

- 最後まで観客に答えを委ねる曖昧さと余韻を残す