映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら』は、SNSを中心に「泣ける」と高評価される一方で、「ひどい」との声も少なくありません。視聴者の中には、主人公・百合の空気読めない発言やイライラする言動に違和感を覚えた人も多く、展開の早さやドロドロした恋愛描写にツッコミどころを感じたという意見も見られます。また、原作との違いや年齢設定の変更が生んだ矛盾、心理描写の省略も物議を醸しました。本記事では、そんな本作の賛否を整理し、他の戦争映画と比較しながら「ひどい」と言われる理由を多角的に考察していきます。

映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』は本当にひどい?賛否の理由を検証

チェックリスト

-

SNS上では高評価と「ひどい」との両極端な意見が混在しており、感情的な受け取り方の違いが明確に表れている。

-

肯定派は「泣ける」「命の尊さを感じた」と感動を重視しており、特攻や手紙シーンに特に強く共鳴している。

-

否定派は主人公・百合の言動に共感できず、設定の甘さやリアリティの欠如に不満を抱いたという声が多い。

-

年齢設定の変更(原作14歳→映画18歳)がストーリーの整合性に疑問を残し、キャラクター像とのギャップが生じた。

-

恋愛描写の重さや展開の急さが「ドロドロ」「不自然」と受け止められた視聴者も一定数存在した。

-

映画の“泣かせ演出”が刺さる人とそうでない人の間で評価が二極化し、「ひどい」と感じるかどうかは価値観次第。

映画はひどい?批判と擁護の本音分析

賛否両論の背景にある“期待の高さ”

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』は、原作がTikTokなどのSNSで話題となり、10代〜20代の若年層を中心に熱烈な支持を受けたベストセラー小説です。そのため映画化にあたっては、多くのファンが高い期待を寄せていました。Filmarksでは平均★3.7(2025年7月時点)とおおむね高評価ですが、SNSでは「ひどい」と感じた人の声も少なくありません。

あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 - 映画情報・レビュー・評価・あらすじ・動画配信 | Filmarks映画

肯定的な評価:「とにかく泣ける」「命の尊さに気づけた」

支持する声の多くは、クライマックスの手紙のシーンや、特攻に出る隊員たちの姿に感動したという感想です。実際、映画レビューサイトFilmarksやYahoo!映画などには「涙が止まらなかった」「当たり前の日常がどれだけ尊いかを考えさせられた」といったコメントが多く見られました。

さらに、「特攻という重いテーマを若い世代にも伝えようとする姿勢がよかった」「戦争映画としてではなくラブストーリーとして切なく美しい」といった評価もあり、主に感情面に訴える描写が高く評価されています。

否定的な評価:「主人公に共感できない」「設定が雑すぎる」

一方で否定的な意見では、主人公・百合の感情の起伏や言動に対して「イライラする」「共感できなかった」という声が目立ちます。特に、百合が特攻隊員たちに現代的な価値観で怒りをぶつける描写は、「空気が読めない」「一方的すぎる」と反発を招いた一因です。

また、年齢設定や現代と戦時中の文化ギャップに関する描写が浅いと感じた人もおり、「中途半端な時代劇」「説得力がない」といった評価も存在します。これは、映画がリアリティとファンタジーのバランスに苦慮していた点が影響していると考えられます。

総評:感動型映画の特性が賛否を生む

本作は、戦争や命の尊さをテーマにしながら、若者に届くように構成された"泣ける"作品です。その分、演出が感情に偏るため、現実性や整合性を重視する観客からは批判されやすくなっています。

つまり、「ひどい」と感じる人もいれば「感動した」と涙を流す人もいる。評価が分かれるのは、視聴者が映画に何を求めるかの違いに起因していると言えるでしょう。

映画に潜む“矛盾”シーンを検証する

年齢設定の違いが生んだ疑問

本作で最も指摘されやすい矛盾点は、主人公・百合の年齢に関する設定です。原作では14歳の中学生である百合が、映画版では18歳の高校生に改変されています。

この変更により、百合の行動や思考がやや幼く感じられる場面が生まれてしまいました。例えば、特攻に向かう彰に向かって「死なないで」と強く訴える場面は、14歳なら自然ですが、18歳となると「もう少し相手の立場を考えるべきでは?」という声も上がっています。

監督や脚本家の意図として「年齢を上げたことで恋愛描写の自然さを高めた」とも考えられますが、逆に感情的な反応が浮いてしまったという指摘もSNSで見られました。

昭和20年の描写と現代の感覚のすれ違い

百合が昭和20年にタイムスリップしても、当時の人々との会話や生活への適応がスムーズすぎるという点も、矛盾として挙げられます。実際には、言葉遣いやマナー、食文化の違いに戸惑うはずです。

しかし、映画ではそうした描写がほとんどなく、登場人物たちが百合をすんなり受け入れてしまう流れになっています。このように、時代ギャップを描く余地があるにもかかわらず、あえて描かなかった点に「設定の甘さ」を感じた観客も少なくありません。

他の登場人物との年齢・関係性にも矛盾が?

彰をはじめとする特攻隊員たちとの年齢差も、気になる要素です。百合が18歳なら、彼らとほぼ同世代のはずですが、彼女に対して保護者のように接しているシーンがいくつかあります。

これは、「彼らが死を覚悟した大人として描かれていた」ためとも考えられますが、視聴者からは「同年代にしては不自然」との疑問も出ています。

映画の“演出重視”による選択か

もちろん、これらの矛盾は演出上の選択である可能性も否定できません。リアルな時代考証よりも、百合の成長や感情の揺れを描くことを重視した結果、整合性に多少の目をつぶったと考えれば筋が通ります。

ただし、歴史に基づいた設定や描写が重視される戦争映画というジャンルにおいては、些細な齟齬も気になるという観客心理も理解すべきでしょう。

このように、矛盾と見える部分が意図的な演出か、単なる描写不足かによって、作品への印象は大きく変わります。観客としても、そうした背景を知った上で受け止める姿勢が求められるかもしれません。

共感できずイライラするヒロインの言動

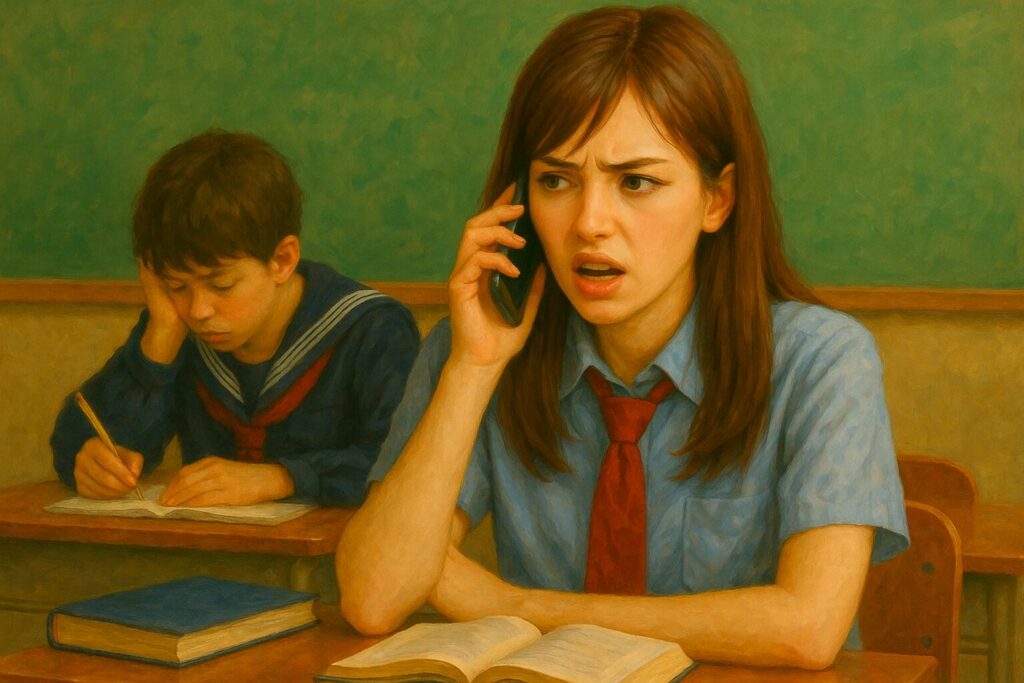

百合の感情表現が“過剰”と感じる声

映画を観た多くの視聴者の中には、「主人公・百合の言動にイライラした」という感想を抱いた人もいます。特に、彼女の感情が高ぶる場面でのセリフや態度が強すぎて、共感よりも反発を覚えたという意見が目立ちました。

たとえば、百合が周囲の意見を聞かず一方的に自分の考えを押し通そうとするシーンでは、「話を聞かない」「周囲に迷惑をかけている」といった批判がSNS上でも繰り返されています。

キャラクターの成長が見えにくい

さらに、物語全体を通して百合の心情や行動が変化しているようには感じられない点も、観客が彼女に感情移入しにくい原因の一つです。特攻隊員との出会いや別れを経ても、深い内面の変化が描かれず、感情表現だけが前面に出ている印象を受けた人も少なくありません。

演出上の都合とはいえ、百合が自身の行動に対して内省するシーンがあまりないため、「成長しないキャラクター」と見なされてしまった可能性があります。

ヒロインに“好感”を持ちにくい理由

一方で、百合が現代から戦時中にタイムスリップしたという非現実的な設定も、彼女のリアリティを薄めています。観客としては、「自分だったらどうするか」と考える余地が少なく、物語に入り込みにくい構造になっているとも言えるでしょう。

その結果、百合の一挙手一投足に対して違和感が生まれ、「イライラする」「わがまま」といった否定的な印象が強調されてしまいました。

空気読めない行動?百合の言動が物議

戦時下で“正論”をぶつける構図に違和感も

百合の言動の中で、特に物議を醸したのが特攻隊員たちに対する強い否定的態度です。

彼女は繰り返し「誰かのために死ぬなんておかしい」「行かないで、死なないで」と主張しますが、その言葉は戦時下の価値観や彼らの覚悟を全く無視しているように映ることがあります。

これは、多くの視聴者にとって「空気が読めない」と感じられる瞬間です。

戦争という異常な状況に置かれた若者たちの心情や使命感に対し、現代の感覚だけで判断する百合の行動は、「正しいけれど場違い」という印象を与えるのです。

現代の視点と過去の状況、そのズレ

このように、百合の“正論”が物議を醸したのは、彼女が過去の世界で現代的倫理観をストレートに適用してしまったからです。

もちろん、それが悪いわけではありません。

観客の多くも「命は大切」「戦争は愚か」という価値観には共感します。

ただし、その言葉を誰に・いつ・どのように伝えるかという部分で、百合は無鉄砲に過ぎると思われてしまったのでしょう。

実際、特攻に向かう彰に対して「なぜ死ぬの? そんなの間違ってるよ!」と叫ぶ場面では、百合の思いが正しくても、その“伝え方”や“タイミング”が唐突に感じられた人もいました。

現代に問うメッセージとしての側面もある

とはいえ、百合の言動が意図的に“浮いて”いることには意味もあります。

作品全体として、「現代人が戦争の理不尽さをどう捉えるか」「命をどう考えるか」というメッセージが込められており、百合は視聴者の代弁者として存在しているとも言えるのです。

実際、原作者も「百合の怒りは現代に生きる私たちの自然な反応」と語っており、空気を読まないからこそ、観客の胸に刺さるという逆説的な効果を生んでいます。前述の通り、彼女の言動が物議を醸すのは事実ですが、それこそが作品が投げかける問題提起でもあるのです。

視聴者の心に残ったツッコミどころとは

年齢設定とストーリー整合性への疑問

映画版では、原作小説で中学2年生だった百合の年齢が18歳に引き上げられています。

この変更自体は恋愛描写の現実味や、彰との年齢差を縮めるためには理解できるものですが、ストーリーとの整合性に疑問が残るという指摘が多く見られました。

例えば、百合が反抗的な態度で家出するシーンや、戦時下での幼さを感じさせる言動は、「高校生にしては未熟すぎる」との声を呼びました。

「14歳なら納得できたが、18歳であの振る舞いはリアルさに欠ける」との意見もあり、キャラクター像と年齢設定が一致していないことがツッコミどころのひとつとなっています。

恋愛描写の省略と心理の飛躍

また、原作では丁寧に描かれていた百合と彰の関係性が、映画では急展開のように映る場面もあります。

特に、「手を繋ぐ」「額に口づけする」などのシーンがカットされたことで、二人がどのようにして惹かれ合っていったのかが分かりにくいとの声が多くありました。

このため、「なぜ百合がそこまで彰に固執するのか理解できない」「いつの間にそんなに好きになったの?」といったツッコミが発生しています。

感情の積み重ねを感じられなかったことが、視聴者の違和感へとつながったのです。

現代パートとの接続の甘さ

さらに、物語の締めくくりである現代パートも賛否が分かれた部分です。

彰の手紙を百合が資料館で見つけるシーンは感動的とされる一方、「どうして手紙が残っているのか」「なぜ自分宛てだと気づいたのか」といった設定へのツッコミが少なからず見受けられました。

原作では現代の少年と出会うエピローグが用意されていたため、現代と過去のつながりがより自然に描かれていました。

それに対し、映画では手紙をもって物語を締める構成となっており、説得力の面でやや説明不足に感じた視聴者もいたようです。

恋愛描写はドロドロ?恋愛濃度に賛否

純愛として受け取る声が多数

百合と彰の恋愛は、戦時中という極限状況の中で芽生えたものです。

多くの観客は、この恋愛を時代を超えた純粋な想いとして受け止めています。

「会えた時間は短かったけれど、強く惹かれ合っていた」「心の結びつきが伝わってきた」といった肯定的な意見が見られ、特攻へ向かう彰を見送る百合の涙には共感する人が少なくありませんでした。

特に彰の手紙にある「妹みたいと言ったけど、本当は君を心から愛していた」という一文は、静かで誠実な愛情表現として評価され、多くの人の涙を誘いました。

一方で「重すぎる」との声も

しかし、誰もがこの恋愛描写を素直に受け止めたわけではありません。

一部の視聴者は「出会ってすぐに深く愛し合うのは不自然」「戦争を背景にしているのに恋愛に寄りすぎ」と感じています。

また、百合の「行かないで」「生きてほしい」と訴える強い感情が、執着のように見えたという意見も存在します。

短期間の交流でここまで感情を爆発させる描写に、「ドロドロして見える」「恋に盲目すぎて引いた」といった反応があったのも事実です。

演出のトーンも評価を分けた要因

映画全体の演出が“泣かせ”に寄っていることも、恋愛描写の受け取り方に影響を与えました。

「泣かせようとしすぎて感動が冷めた」「感情を押し付けられている感じがした」と感じた人にとっては、百合と彰の関係も過剰に演出されているように映ったのかもしれません。

このように、本作の恋愛描写は戦争×青春×運命的な恋という要素が絡み合っているため、受け取り方が極端に分かれやすくなっています。

ピュアなラブストーリーとして感動する人もいれば、やや重たく感じて冷静に見てしまう人もいる。

そのコントラストこそが、本作の特徴的な反応の一つです。

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』はひどい?原作との違いと感動の本質を考察

チェックリスト

-

映画では主人公の年齢や性格が原作と異なり、感情的な描写が強調されたことで「ひどい」と感じる人もいた。

-

彰との恋愛描写が原作よりも急展開で、信頼から恋愛へと印象が大きく変化している。

-

映画は心理描写や重要なシーンの省略が多く、原作ファンから「深みが足りない」との不満が上がった。

-

続編『あの星が降る丘で~』では別視点から前作の戦争背景が補完され、物語全体の奥行きを深めている。

-

戦争描写はリアリティより感情を優先し、若年層にも受け入れやすい“やさしい”構成となっている。

-

ラストの手紙のシーンは「泣ける」と評される一方で、過度な演出と感じる声もあり、評価が分かれている。

原作との違いを細かく比較してみた

百合の年齢設定と性格描写の変化

まず最も大きな違いは、主人公・百合の年齢設定です。

原作では中学2年生(14歳)で、反抗期真っ只中の未熟な少女として描かれていました。

しかし映画では18歳の高校生に設定が変更されており、行動や発言に対して「その年齢ならもっと分別があってもよいのでは」といった指摘が生まれています。

原作においては、まだ子どもらしさの残る百合の純粋さが、戦争という極限状態に置かれたことで成長していく姿が丁寧に描かれます。

一方、映画では感情の振れ幅が大きく、それが視聴者に「感情的すぎる」と映る場面もありました。

彰との関係性の描き方にも違いがある

百合と彰の恋愛描写も、原作と映画とでニュアンスが異なります。

原作では交流を通して徐々にお互いを理解していく過程が詳細に描かれており、恋というより“強い信頼関係”に近い絆が軸となっています。

しかし映画では、展開がやや早く、出会って短い時間で恋愛感情が急速に高まっていく様子が強調されていました。

この変更によって「純粋な友情」から「命がけの恋」へと物語のトーンがシフトしており、印象が大きく異なります。

結末のアプローチも大きく異なる

原作小説では、百合が現代に戻り、彼女の心の中に残った記憶や感情を静かに抱えながら未来へ進んでいくという余韻あるエンディングが特徴的です。

それに対して映画では、百合が彰からの手紙を現代で見つけるというドラマチックな演出が追加され、“再会”という要素が明確に描かれている点が異なります。

また、原作では終盤に登場するある少年との出会いが示唆的に描かれていますが、映画ではその要素は省略されており、感動の焦点が手紙に集約されています。

この違いによって、原作は「読後の余韻」が残る作品、映画は「感動のクライマックスを見せる作品」としてそれぞれの特色が出ています。

原作ファンが映画で違和感を覚えた点

心理描写の省略がもたらした“薄さ”

映画は上映時間の制約上、原作で丁寧に描かれた心理描写が大幅に省略されています。

特に百合の成長や心の葛藤、そして彰の仲間との関係性など、背景となる“静かな時間”が削られているため、原作を読んだファンからは「感情移入しにくかった」との声が上がりました。

たとえば、原作では百合が戦時下の価値観に戸惑いながらも学びを得ていくプロセスが明確に描かれていました。

しかし映画では、感情の起伏だけが目立ち、「なぜ彼女が変わったのか」の説明が不足していると感じた読者も多かったようです。

カットされたシーンが作品の深みを損ねた

原作において重要とされていた場面のいくつかが映画では未収録です。

代表的な例として、彰と他の特攻隊員たちの会話、百合との日常的なふれあい、さらには彼らの死に対する覚悟が伝わる描写などが挙げられます。

こうした描写がカットされたことで、「戦争の悲壮感が弱まった」「登場人物の背景が浅くなった」と感じた原作ファンも多く、結果的に物語の深みやテーマの重さが損なわれたと受け取られたようです。

原作未読者には違和感が出にくい側面も

一方で、映画を初めて観た人の中には「感動した」「わかりやすかった」と肯定的な意見を持つ人も多数存在します。

これは、原作を知らないことで先入観なく物語を受け入れられたためだと考えられます。

原作ファンの感覚では「足りない」「薄い」と感じる描写も、未読者には「テンポが良くて集中しやすい」と映ることもあるのです。

このギャップが、原作ファンと未読者との間にある評価の分かれ道と言えるでしょう。

違和感の正体は“読み込み量”の差にある

つまり、原作ファンが映画で違和感を覚えた背景には、小説で積み重ねられてきた細やかな情景描写や人物の変化に対する理解と期待があります。

それが映像作品では省略されがちである以上、感じ方に差が出るのは当然とも言えます。

このように考えると、映画単体としては成立していても、「小説の感動を知っているからこそ感じる物足りなさ」こそが、ファンの違和感の本質なのかもしれません。

続編とつながる重要な伏線はある?

百合と彰の“その後”に関する視点の変化

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の原作および映画では、百合が過去の世界で彰と出会い、彼との関係を通じて成長していく姿が描かれます。

一方、続編である『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』は、百合の視点ではなく、彰の友人だった特攻隊員・高橋健太郎の視点から展開する物語です。

そのため、前作で描かれなかった「他の特攻隊員たちの内面」や「戦場に向かうまでの複雑な感情」などが詳細に描かれ、前作で語られなかった“もう一つの戦争のリアル”を補完する構成になっています。

共通登場人物と舞台設定で繋がりを持たせている

続編では、百合や彰が直接登場する場面は少ないものの、同じ部隊や訓練所、昭和20年の福岡という舞台設定が共通しています。

特に、彰と健太郎が同じ部隊に所属していたという設定は、前作との時系列的・空間的な接続を自然に感じさせます。

また、健太郎が「誰かを大切に思う気持ち」を抱く描写や、手紙を書くシーンなどは、前作に登場した彰の行動ともリンクしており、シリーズを通してのテーマである“命の尊さと伝える想い”が強調されています。

百合と健太郎の接点が生む“未来”の可能性

前作ラストの現代パートでは、百合が彰の手紙を見つけて涙を流す場面が描かれましたが、続編では現代パートにおいて健太郎の孫と百合の孫が出会うという構成になっています。

この“子孫同士の再会”という設定は、「想いが時を越えて受け継がれる」というシリーズ全体のテーマを象徴するものであり、2作品を繋ぐ最大の伏線とも言えるでしょう。

つまり、直接的なストーリーの続きというよりも、「同じ世界観に生きた別の視点からの物語」として補完関係にあるのがこの続編なのです。

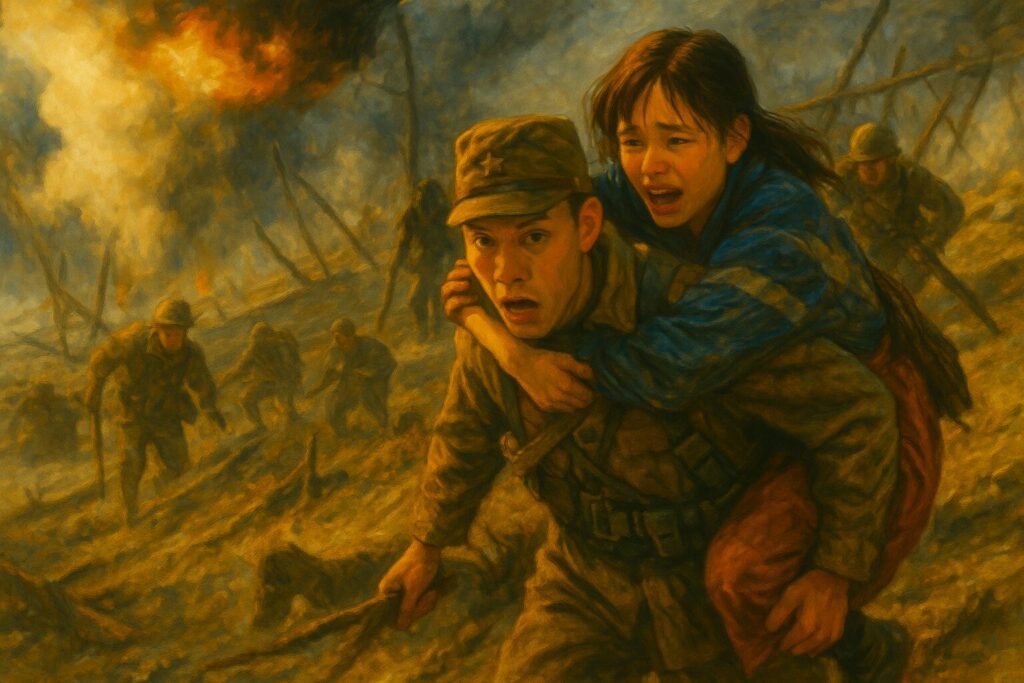

他の戦争映画と比較して見えた特徴

恋愛と青春に重きを置いた戦争描写

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』は、戦争映画でありながらも、恋愛や青春の要素を強く打ち出している点が他作品との大きな違いです。

例えば『永遠の0』は、特攻隊員の心理や家族への思いを描きながらも、全体的には史実や戦闘描写をベースにした重厚な作品です。

また『火垂るの墓』は、戦争によって失われていく家族愛や兄妹の悲劇をテーマに、残酷さと絶望を前面に出した構成となっています。

一方、『あの花が咲く丘で〜』は、タイムスリップというファンタジー要素を取り入れ、現代の女子高生が戦時中の世界に迷い込み、特攻隊員との出会いを通して変化していく物語です。

そのため、戦争の過酷さを間接的に体験する形式で描かれており、鑑賞者の心理的な負担を比較的軽減しています。

メッセージの届け方に“やさしさ”がある

この作品では「命の大切さ」「誰かを想う気持ち」「伝える勇気」など、現代でも通じる普遍的なテーマが中心です。

特に若い世代に向けて、“戦争を知らない者が、戦争を考える”という立場から描かれている点が特徴的です。

たとえ歴史的な知識が浅くても、感情的な導線を通して戦争の理不尽さや命の尊さを感じ取れる構成は、教育的観点からも評価されています。

この点で、ハードな描写が多い他の戦争映画よりも“入り口が広い”と言えるでしょう。

映画としての立ち位置は“架け橋的存在”

『あの花が咲く丘で〜』は、純粋な戦争映画としてではなく、現代と戦争をつなぐ感情的な媒介作品という立ち位置にあります。

観終わった後、「戦争って何だったんだろう」「命を預かるってどういうことだろう」と考えるきっかけになったという声も多く、

ストレートな戦争描写が難しい若年層に対して、戦争を“想像する力”を育む作品としての役割も果たしています。

このように、『あの花が咲く丘で〜』は、他の有名な戦争映画とはテーマや手法に違いがありながらも、独自のアプローチで“伝えるべきもの”を届けているのです。

戦争描写にリアリティはあったのか

映画としての“リアリティと配慮”のバランス

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』における戦争描写は、実際の戦地の過酷さを過剰に再現するのではなく、あくまで青春と命の尊さを伝えるための舞台として描かれている印象があります。

特に空襲シーンでは、爆撃音や避難する人々の混乱が比較的リアルに描かれており、「怖かった」「あのシーンが一番戦争を感じた」といった感想も見られました。

一方で、「描写がややマイルドで緊張感に欠ける」という指摘もあり、実際の戦争映画に比べると表現が抑えられている点が特徴です。

特攻隊の描写に込められた静かな説得力

特攻出撃を控える彰たちの様子も、過度な演出を避け、あくまで静けさと覚悟を表現するスタイルが採られています。

食事を分け合い、最後の時間を穏やかに過ごす彼らの姿には、多くの観客が「静かだけど重かった」「逆にリアル」といった感情を抱いたようです。

また、映画では血の描写や爆発の映像などは最小限にとどめられており、視覚的なショックよりも心情面からの戦争理解を促す演出に重きを置いています。

これにより、若年層でも最後まで見届けやすい作品構成となっており、「あえて抑えたリアリズム」が意図的に選ばれていると言えるでしょう。

歴史的考証よりも“伝える”ことを重視

もちろん、史実に忠実な描写という観点では限界もあります。

たとえば訓練施設や出撃準備の様子などに関しては、史実と食い違う部分もあり、歴史映画としての精度を求める層からは「やや浅い」との評価もありました。

それでも、この作品が描こうとしているのは「戦争の真実」そのものではなく、その時代に生きた若者たちの想いと葛藤です。

こうして考えると、戦争描写の“リアリティ”という評価軸は、表現の正確さよりも、受け手の感情に届いたかどうかで判断されるべきなのかもしれません。

手紙のシーンが与えた感動と余韻

時を越えて届く想いが感動を呼ぶ

物語の終盤、現代に戻った百合が資料館で彰の手紙を見つけるシーンは、多くの観客にとって最も涙を誘った場面のひとつとして語られています。

戦争という悲劇的な別れの中で、彰が最後に残した想いが「手紙」という形で百合に届くことで、二人の未完成の物語が静かに結ばれるのです。

この場面では、「妹みたいって言ったけど、本当はずっと君のことが――」という彰の告白が読み上げられ、

百合が涙を流す演出により、観客もまた彼女の感情と重なって涙を誘われる構成になっています。

直接的な再会を避けたことで残る“余韻”

注目すべきは、このラストシーンが物理的な再会ではなく、心の中での再会として描かれている点です。

ファンタジー要素を含む作品であれば、過去の彰と現代の百合がもう一度会うような展開もあり得たはずですが、あえてそうしなかったことで、想いを継承する物語として深みが増しています。

また、手紙の筆跡や紙の質感、展示されている空気感など、細部にわたる演出も絶妙で、

「過去は消えない」「想いは残る」というメッセージを視覚的にもしっかりと伝えています。

視聴者の感動の声が後を絶たない理由

SNSやレビューサイトでは、「手紙のシーンで号泣した」「あの言葉が心に残った」という声が多数見られます。

特に若い層からは、「今の自分にも何かを伝えなきゃって思った」「人に優しくなろうと思った」といった反応もあり、

この手紙のシーンが単なる涙腺刺激ではなく、人生の選択や感情に気づかせるトリガーになっていることが分かります。

もちろん、「やや泣かせに走りすぎ」との批判的な意見も一部ありますが、それを超えて多くの人の記憶に刻まれるクライマックスになっていることは間違いありません。

「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら」は本当にひどいのか?賛否の声から見えた実態

- SNSでは「ひどい」と「泣ける」の評価が極端に分かれている

- 肯定派は特攻や手紙シーンに強く感動した

- 否定派は百合の言動やリアリティの欠如に違和感を覚えた

- 原作からの年齢設定変更がキャラの整合性を崩したとの指摘が多い

- 恋愛描写の急展開が「重い」「不自然」と感じられている

- 映画全体の“泣かせ演出”が刺さるかどうかで評価が分かれる

- 主人公に感情移入できないことが作品の好悪を左右した

- 現代的価値観の押しつけが「空気が読めない」と批判された

- 昭和20年の世界への適応があまりにスムーズで不自然との声

- 特攻隊員との年齢差が設定上あいまいと感じる人がいた

- 現代パートの描写に説得力が欠けるという意見も多かった

- 演出上の意図とリアリティのバランスにズレが見られる

- 原作未読者には素直に感動できたというケースもある

- 原作ファンからはカットされたシーンの多さに不満があった

- 視聴者の期待値の高さが評価の厳しさに影響している