1993年に公開された映画『ボビー・フィッシャーを探して』は、チェスの天才少年ジョシュ・ウェイツキンの成長を描いた感動作です。実話をもとにした物語でありながら、映画ならではの演出やネタバレ要素が巧みに織り込まれ、実際の出来事との違いにも注目が集まっています。本記事では、作品の基本情報やあらすじを丁寧に振り返りながら、感動のクライマックスやボビー・フィッシャーという天才の“影”を通じた名言と哲学にも迫ります。

また、ジョシュの両親が象徴する教育論や現代にも通じる子どもへの向き合い方を考察し、主演を務めたマックス・ポメランクの魅力にも言及。単なるスポーツ映画にとどまらず、「勝利とは何か」「子どもにとって本当の幸せとは何か」を問う本作の深みを、映画と実話の違いという視点も交えて解き明かします。

映画『ボビー・フィッシャーを探して』のネタバレで実話から生まれた感動の物語を解説

チェックリスト

-

『ボビー・フィッシャーを探して』は1993年公開の伝記映画で、実在のチェス少年ジョシュ・ウェイツキンの成長を描いている。

-

映画の原作はジョシュの父によるノンフィクションで、監督はスティーヴン・ザイリアン。主演のマックス・ポメランクは演技未経験。

-

本作は実話に基づきながらも、ドラマチックな演出として「引き分けの提案」や「故意の敗北」といった創作が加えられている。

-

ジョシュはチェスで天才的才能を示しながらも、勝利へのプレッシャーに苦しみ、自らの意思で前に進む姿が描かれる。

-

決勝戦では心理戦と人間性が交差し、ジョシュの「勝ち方」を選ぶ姿勢がクライマックスとして感動を呼ぶ。

-

現実のジョシュは後に太極拳でも世界チャンピオンとなり、分野を超えて“学び”と“成長”を追求し続けている。

基本情報と実話ベースの背景を整理

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | ボビー・フィッシャーを探して |

| 原作 | フレッド・ウェイツキン著『Searching for Bobby Fischer』 |

| 公開年 | 1993年 |

| 制作国 | アメリカ |

| 上映時間 | 109分 |

| ジャンル | 伝記 / ヒューマンドラマ |

| 監督 | スティーヴン・ザイリアン |

| 主演 | マックス・ポメランク |

映画の概要と監督・出演者情報

『ボビー・フィッシャーを探して(原題:Searching for Bobby Fischer)』は、1993年にアメリカで公開された伝記ドラマ映画です。監督・脚本を務めたのは、本作が監督デビューとなるスティーヴン・ザイリアン。彼は『シンドラーのリスト』の脚本でも知られ、物語を繊細かつ深く描く手腕に定評があります。

主要キャストは以下の通りです。

- ジョシュ・ウェイツキン役:マックス・ポメランク(当時8歳、演技初挑戦)

- 父フレッド・ウェイツキン役:ジョー・マンテーニャ

- 母ボニー役:ジョアン・アレン

- 師ブルース・パンドルフィーニ役:ベン・キングズレー

- もう一人の師ヴィニー役:ローレンス・フィッシュバーン

このように、名優たちと実力派の子役が共演し、リアルな人間模様を紡ぎ出しています。

受賞歴と高い評価

本作は第6回東京国際映画祭で審査員特別賞を受賞したほか、主演のマックス・ポメランクも「未来の才能に対する特別顕彰」を受けました。

また、Rotten Tomatoesでは100%の好評価(平均8.1/10)、Metacriticでも89点という高スコアを獲得。アメリカン・フィルム・インスティチュートによる「感動の映画ベスト100」にも選出されています。

実話をもとにした感動のストーリー

この映画の原作は、ジョシュ・ウェイツキンの実父でスポーツライターのフレッド・ウェイツキンが執筆したノンフィクション作品です。映画はジョシュの少年時代を描いており、彼がチェスの世界に魅せられ、才能を開花させるまでの成長過程を丁寧に追っています。

実在の人物であるジョシュは、幼い頃から頭角を現し、16歳でインターナショナル・マスター(IM)を獲得。その後、チェスを離れ、太極拳で世界チャンピオンになるなど、異なる道でも成功を収めました。

ただのスポーツ伝記ではなく、一人の子どもが自らの意思で人生を選び取る姿を描いた物語として、多くの人の共感を呼び続けています。

あらすじ|才能と葛藤を描いた感動作

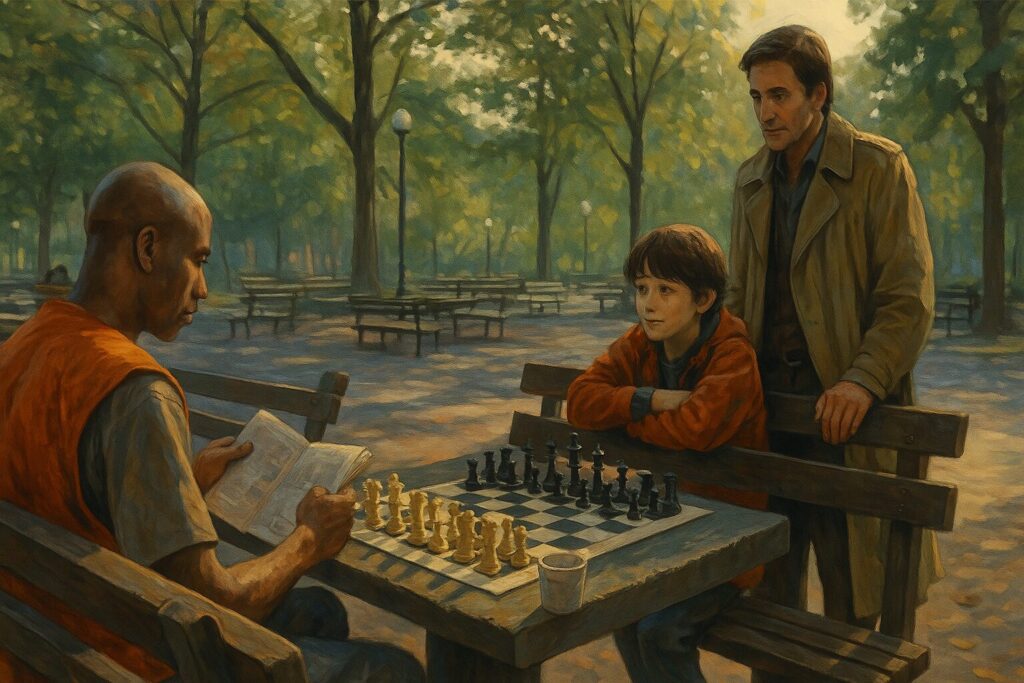

きっかけは公園のチェスから

歳の誕生日を迎えたジョシュ・ウェイツキン(マックス・ポメランク)は、公園で大人たちが行っていた賭けチェスを見て、自然とルールを覚えてしまう。野球好きで心優しい普通の少年だったジョシュは、瞬く間にチェスに魅了されていく。

その様子を見ていた母ボニー(ジョアン・アレン)は、ジョシュに非凡な才能を感じ、夫のフレッド(ジョー・マンテーニャ)に相談。試しに親子でチェスをしてみると、ジョシュが父を圧倒し、その実力を証明する。

チェスの世界への本格的な一歩

フレッドは息子の可能性を信じ、かつて名プレイヤーだったブルース・パンドルフィーニ(ベン・キングズレー)にコーチを依頼。ブルースは慎重だったが、ジョシュの中に伝説の天才ボビー・フィッシャーのような可能性を見出し、指導を引き受ける。

一方で、公園のストリートチェスプレイヤー・ヴィニー(ローレンス・フィッシュバーン)も、ジョシュにとって大きな影響を与える存在となっていた。論理重視のブルースと、自由な感性を持つヴィニー。この2人の師から学びながら、ジョシュは独自のスタイルを築いていく。

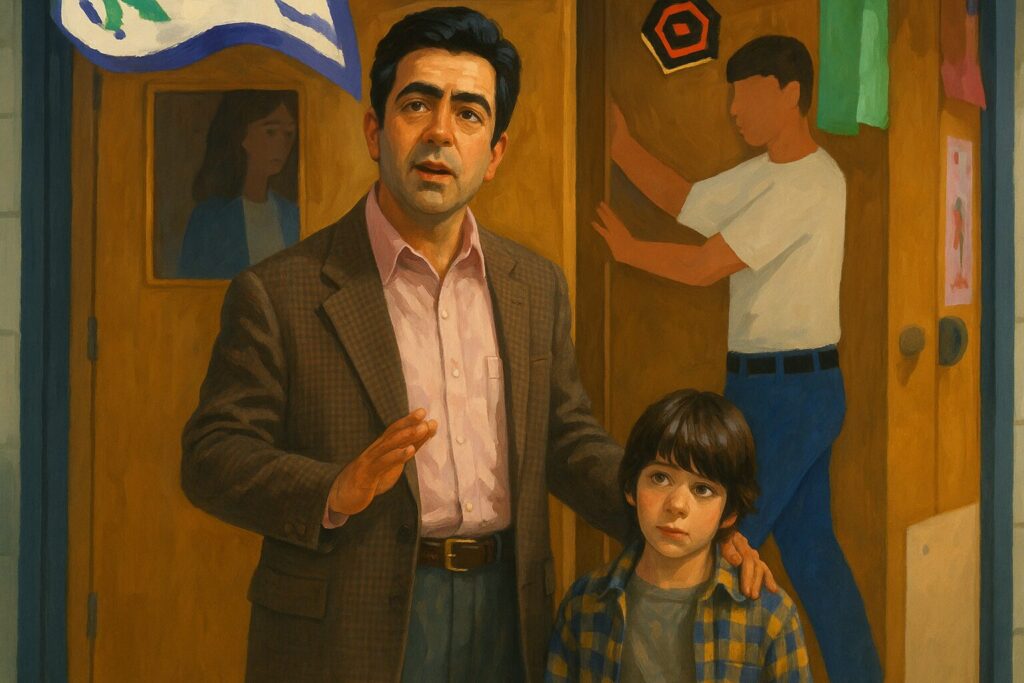

順調なスタートとプレッシャーの影

父フレッドの意向で、ジョシュはジュニア大会に出場。ブルースは時期尚早だと懸念していたが、ジョシュは驚異的な成績を収め、一気に全国レベルのトッププレイヤーとして注目を集める。

しかし、勝利を重ねるにつれて、ジョシュは負けることを極度に恐れるようになる。格下の相手にも実力を発揮できず、次第に楽しさを見失っていく。

教育方針の対立と家族の葛藤

ブルースは「対戦相手を憎め」といった厳しい指導を続け、父フレッドも勝利への執着を強めていく。公園でのチェスを禁止されたジョシュは、孤立感を深めていく。

そんな息子の姿に、母ボニーは深い疑念を抱き、夫やブルースのやり方に反対。息子の心の健康を第一に考えるボニーの言葉により、フレッドもようやく自分の過ちに気づく。

「この子が恐れているのは負けることじゃない。あなたの愛を失うことよ」というボニーのセリフは、物語の核心を突いている。

再出発と本当の“勝利”への道

フレッドはジョシュに「チェスをやめてもいい」と伝え、家族として新たな向き合い方を模索することに決める。ジョシュはそんな家族の変化を受け、自らの意志で「やるよ、勝つんだ」と大会への挑戦を決意。

シカゴでの全国大会では、因縁のライバル・ジョナサン・ポーとの決勝戦を迎える。試合直前、ブルースがジョシュに「グランドマスターの認定書」を贈りに現れ、再び彼を静かに支える。

成長物語としての魅力

ジョシュの物語は、単なる「天才少年の成功譚」ではありません。成功の中にある葛藤や苦悩、親との関係、そして何より自分自身との向き合いを描いた作品です。

チェスのルールを知らなくても問題ありません。誰もが抱える“プレッシャー”や“期待”とどう向き合うかというテーマが、観る者の心を強く打つ感動作となっています。

ネタバレあり!感動のクライマックス

白熱する全国大会の決勝戦

チェス全国大会の決勝戦、ジョシュ・ウェイツキンはライバルである天才少年ジョナサン・ポーと対戦することになります。試合開始早々、ジョシュはあえて自らのクイーンを動かす大胆な一手で相手を翻弄します。これは、かつて公園のヴィニーとの対局で見せた“自由な発想”を象徴するようなプレーでした。

この行動により、ブルースは動揺しヴィニーは歓喜。戦術に戸惑う観客の中、ジョシュは着実にゲームを進めていきます。中盤では一時苦境に立たされますが、ブルースがテレビ越しに「あと12手で勝てる」と呟き、ジョシュは異変に気付くが、盤面が読めない。

1回目の指導でブルースが盤面から駒を捨てて盤面を読みやすくしたことを思い出したことで、終盤に差しかかったジョシュは、自身の勝利を確信した。

ジョシュの提案と少年らしい優しさ

対戦相手のジョナサンに「引き分けにしよう」と静かに手を差し伸べます。「君と二人でチャンピオンでもいいじゃないか」という提案は、勝ち負けに囚われないジョシュらしい心の温かさからでした。

しかし、ジョナサンはこれを拒否。「ふざけるな。続けろ」と返します。仕方なくジョシュは再び盤に向かい、一気に詰め将棋に持ち込みチェックメイト。完璧に読み切った見事な勝利を収めました。

勝利の後にあった、本当の成長

試合後、ジョシュはいつも一緒にチェスを楽しんできた年下のモーガンと肩を組みながら歩いていきます。この場面で、ジョシュはモーガンにこう声をかけます。

「君の年だった頃の僕と比べると、今の君はずっと強いよ」

これは、ライバルや仲間を思いやるジョシュの人間的成長を象徴するセリフです。

モデルとなったジョシュ・ウェイツキンの実話とその後

実在の人物ジョシュ・ウェイツキンとは

ジョシュ・ウェイツキンは、1976年12月にニューヨークで生まれた実在のチェスプレイヤーです。映画『ボビー・フィッシャーを探して』は、彼の父フレッド・ウェイツキンが執筆したノンフィクションに基づいており、ジョシュ自身の実体験が土台となっています。

映画で描かれているように、ジョシュは7歳でチェスに出会い、瞬く間にその才能を開花させました。8歳で全米のジュニア大会に出場し、13歳でナショナルマスター、16歳でインターナショナルマスター(IM)という驚異的なスピードでトッププレイヤーへと登りつめます。

映画との違いや注目すべき点

前述の通り、映画は実話をもとにしていますが、一部はドラマ的に脚色されています。例えば、映画の決勝戦での「引き分けの申し出」や、「わざと負ける」というエピソードは、ストーリーをドラマチックに演出するための要素が含まれています。

しかし、感情面や人物関係の描写については、実際のジョシュの性格や家族の姿勢にかなり忠実です。特に母ボニーの子育て方針や、父の期待と迷いの葛藤は、原作本でも丁寧に語られています。

太極拳という新たな挑戦

興味深いのは、ジョシュが10代後半でチェス界から距離を置いた後のキャリアです。彼は東洋思想や瞑想に惹かれ、太極拳(推手)という中国武術に没頭していきます。これまでの論理と直感を融合させた経験が、新たな分野での活躍にもつながったのです。

実際、ジョシュは太極拳の世界大会で複数回優勝し、武術の世界でもトップに立ちました。そして後年には、自身の体験と哲学をまとめた著書『習得への情熱(原題:The Art of Learning)』を発表。分野を超えて“学び方”そのものを探究する姿勢に、多くの読者が刺激を受けています。

天才とは、才能と成長の掛け算

ジョシュ・ウェイツキンの人生から読み取れるのは、天賦の才だけでなく、自らを育てる力もまた重要であるということです。チェス、武術、そして著述という多方面で結果を残している彼は、まさに「学びの天才」。

映画で彼の物語を観たあと、現実の彼の歩みを知ると、一人の少年の人生が“物語”を超えて本物であることを実感させられるはずです。

ボビー・フィッシャーという伝説と映画との関係

タイトルに込められた意味とは

『ボビー・フィッシャーを探して』というタイトルには、一見すると本人の行方を探すミステリーのような印象を受けるかもしれません。しかし、この作品にボビー・フィッシャー本人は登場しません。

むしろ本作が描くのは、「フィッシャーのような才能は再び現れるのか?」という問いです。チェス界における孤高の天才フィッシャーを象徴として用い、その後継者たり得るかもしれない少年ジョシュ・ウェイツキンの物語が重ねられています。

作中でジョシュのコーチであるブルース・パンドルフィーニは、「フィッシャーを継ぐ者が家に眠っている」と父親に告げる場面があります。この言葉が象徴するのは、ボビー・フィッシャーを“再現する”のではなく、“超える”ことへの挑戦なのです。

ボビー・フィッシャーという存在

ボビー・フィッシャーは、アメリカ人として初めてチェスの世界チャンピオンになった人物であり、1972年にソ連のスパスキーを破って歴史的な勝利を収めました。冷戦時代の米ソ対決という政治的背景も相まって、彼の勝利は国民的英雄誕生の瞬間でもありました。

ただし彼は同時に、奇行と孤独、精神的な不安定さでも知られる存在でした。タイトル戦を無断欠場したり、王座を返上したりといった行動の数々は、メディアの注目と共に強烈な印象を残しました。

その極端な生き方から、フィッシャーは“勝利に取り憑かれた天才”として語られることが多く、その人物像は映画内でも象徴的に描かれます。たとえば、ジョシュが「僕は彼じゃない」と言う場面は、「勝つために他人を憎め」と指導するブルースに反発し、自分自身の道を選び取る決意を示す重要なセリフです。

フィッシャーの“影”とジョシュの“光”

映画の中でフィッシャーの存在は、才能の象徴であり、同時に呪縛でもあります。ジョシュは確かにフィッシャーに匹敵する才能を持っていたかもしれません。しかし彼は、家族や仲間、そして師との関係の中で、「勝つ」ことだけを追い求めず、「どう勝つか」「なぜ勝つのか」を見つめ直します。

その違いこそが、フィッシャーとジョシュの最大の対比です。タイトルが語る「ボビー・フィッシャーを探して」とは、単なる人物捜索ではなく、“フィッシャーを乗り越える次の価値観”を探す旅を意味しているのです。

映画と実話の違いを比較

映画はどこまで実話に忠実か?

映画『ボビー・フィッシャーを探して』は、ジョシュ・ウェイツキンの父フレッドによるノンフィクションを原作としています。物語の大枠は事実に基づいていますが、すべてが忠実に再現されているわけではありません。

例えば、ジョシュが州大会の初戦でわざと負けるという描写や、決勝戦で「引き分けにしよう」と申し出る場面などは、ドラマ的な演出が加えられている部分です。現実の大会では、こうした劇的なやり取りが行われた記録はありません。

一方で、ブルース・パンドルフィーニが教えた「駒に触らず盤面を想像しろ」という指導法や、父親のプレッシャーに苦しむジョシュの姿は、実際のエピソードに非常に近いものです。

家族や指導者との関係性の描き方

映画では、父親が息子を追い詰めるように見えるシーンが多く描かれます。しかし、実際のフレッド・ウェイツキンは、チェスの世界で息子の負担が大きくなっていることを察知し、自らの期待を押しつけすぎてはいけないと気づいていたと原作で述べています。

また、母親のボニーの存在が映画ではとても強く描かれていますが、現実の記録ではやや補完された演出と考えられます。とはいえ、この描写は映画のテーマである「子どもの心を守る大人の在り方」を浮かび上がらせるために必要だったと言えるでしょう。

結末の描写と現実のギャップ

映画では、ジョシュが自らの意思で「勝ちたい」と宣言し、全米大会で優勝するという感動的な展開になります。しかし、実際のジョシュは、チェスキャリアの中で全米ジュニア大会で優勝はしているものの、映画のような一騎打ちのドラマチックな決勝戦ではありません。

さらに、映画公開後、ジョシュは一時期チェス界から離れます。注目されすぎることにストレスを感じたためとも言われています。そしてのちに太極拳に転身し、こちらでも世界レベルの実績を残すことになります。

事実と演出のバランス

このように、映画は実話をベースとしながらも、観客に伝えたいメッセージを強調するために一部の展開を脚色しています。

しかし、その脚色はむしろ効果的に働き、ただの天才少年物語ではなく、「勝利と成長」「親と子の関係」「教育のあり方」など、より深いテーマを描くことに成功しています。

実話に忠実であることだけが良い作品ではありません。事実とフィクションの境界をうまく利用することで、より心に残る物語へと昇華されているのが、この映画の魅力のひとつです。

『ボビー・フィッシャーを探して』実話に基づいた教育論と親と子の葛藤をネタバレ考察

チェックリスト

-

父は勝利を追求、母は心の健やかさを重視し、両者の対立が家族の在り方を問い直す契機となる。

-

論理派ブルースと感性派ヴィニーの指導が補完し合い、ジョシュの多面的な成長を助ける。

-

親の期待が子どもを追い詰めることの危険性を描き、適切な距離感と支援の重要性を示す。

-

主演マックス・ポメランクの演技経験ゼロながら、内面を映すリアルな表情と静かな存在感。

-

ボビー・フィッシャーの名言が「勝利への執念」と「孤高の思想」を象徴し、ジョシュとの対比がストーリーに深みを与える。

-

演出・音楽・脚本が高水準でまとまり、教育・才能・親子関係といった普遍的テーマが時代を超えて共感を呼ぶ。

ジョシュの両親が象徴する親の葛藤

教育方針の対立が浮き彫りにする家族のリアル

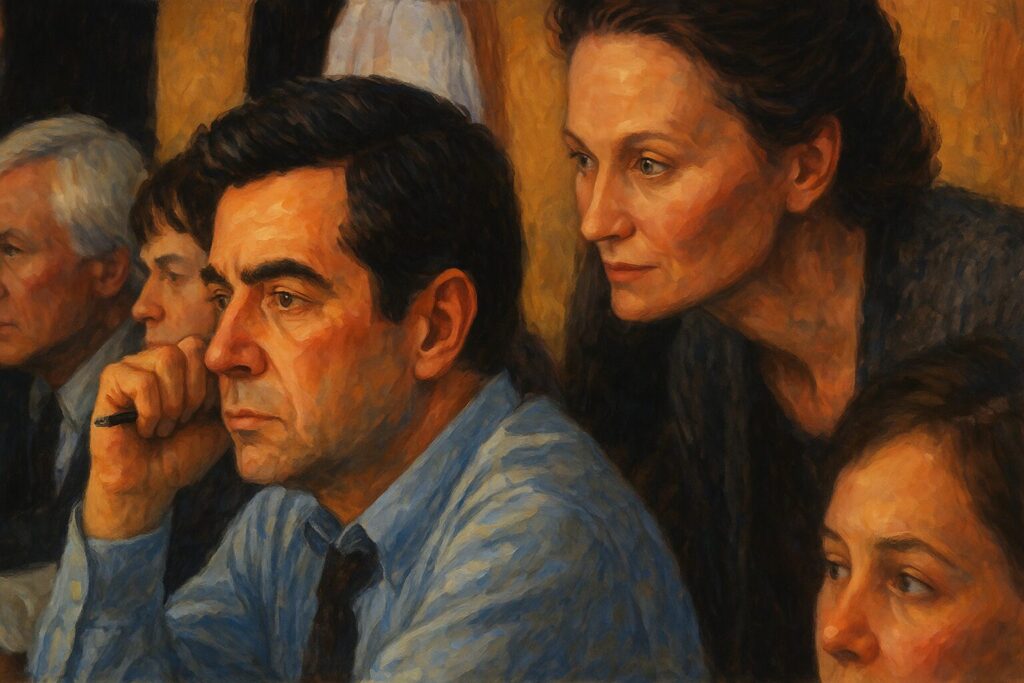

ジョシュの両親、フレッドとボニーは、息子の才能を信じ、最大限に伸ばしてあげたいと願っています。けれど、そのアプローチは大きく異なります。この違いが、映画の中で繊細に、そして時に激しく描かれていきます。

父フレッドは、ジャーナリストとして合理的かつ目標達成志向の強い人物。チェスの世界にのめり込んでいくジョシュに対して、「せっかく才能があるなら、それを極限まで伸ばしてやるべきだ」と考え、勝利こそが成功の証であるという価値観を強く持っています。

一方で母ボニーは、ジョシュの「心の安定」や「子どもとしての健やかな成長」を最優先します。試合の成績よりも、息子が楽しくチェスを続けられているか、人間的に健全でいられるかということに重きを置いています。

対立を通じて問われる“本当の教育”

映画中盤、ジョシュがプレッシャーでチェスから距離を置き始めた頃、夫婦の教育方針の違いが深刻化します。父フレッドは焦りから、試合結果にこだわりすぎるようになりますが、ボニーはその姿勢に警鐘を鳴らし、「この子を壊してまで勝たせたいの?」と問いかけるのです。

この場面は、観客にとっても痛烈な問いかけとなります。「子どもの将来のため」という正義は、時として過剰な期待や管理につながることもあるのです。

家族としての成長が描かれる

やがてフレッドも、自分の期待がジョシュを縛っていたことに気づきます。彼はブルースとの関係を修復し、息子に「やめてもいい」と伝えるまでになります。その言葉を受けたジョシュが「やるよ、勝つんだ」と返すシーンは、自分で決断した瞬間を描く名場面として語られています。

つまりこの作品は、親がどう育てたか以上に、「どう向き合い方を見直したか」が問われている物語です。勝ち負けではなく、子どもが自分自身で生きる力を持てるように支えることが、親にとっての真の“勝利”なのかもしれません。

コーチたちの教育論と影響力

対照的な2人の師がもたらす“学びの選択肢”

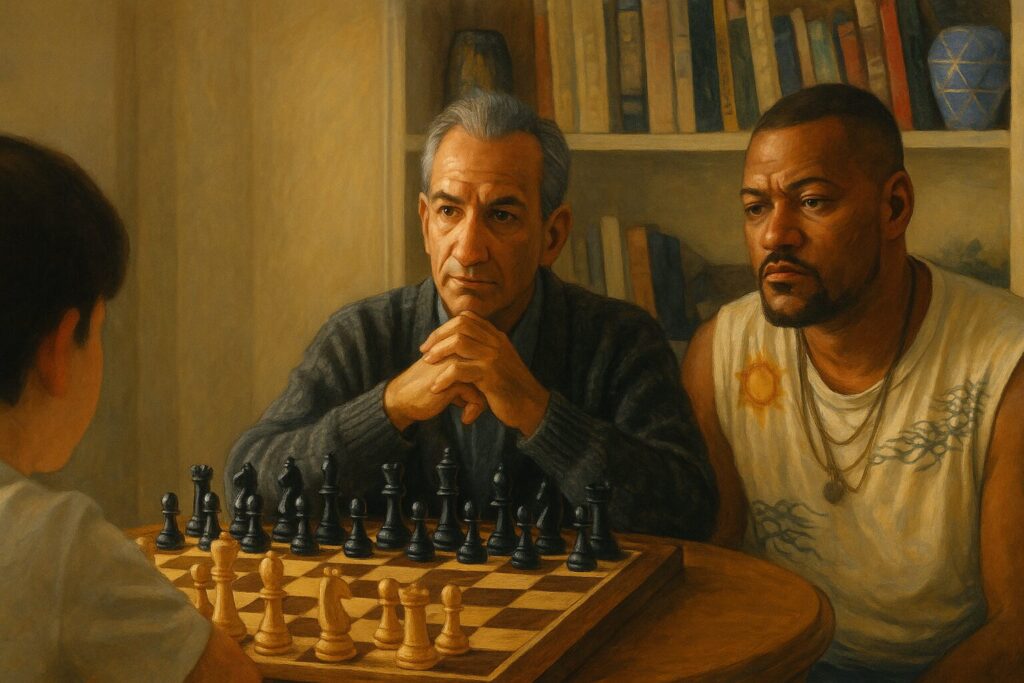

ジョシュの才能を育てるうえで重要な役割を果たしたのが、2人のコーチの存在です。論理的で正統派のブルース・パンドルフィーニと、自由で感覚重視のヴィニー。この2人は教育スタイルが大きく異なりますが、どちらもジョシュの成長にとって欠かせない存在でした。

ブルースはプロのチェスコーチであり、静寂な空間で一手ずつ理詰めで指導します。「駒に触らず盤面を想像せよ」といった極限まで思考を研ぎ澄ます訓練を通じて、ジョシュに深い読みと戦略眼を植えつけていきます。規律や集中力を重んじるその姿勢は、いわば“知性の教育”です。

一方ヴィニーは、ワシントン・スクエア公園でストリートチェスをする自由奔放なプレイヤー。彼はジョシュに「楽しめ」「恐れるな」と教えます。相手を読む力や直感を信じるプレースタイルを通じて、ジョシュの“心”や“自信”に火を灯した存在でもあります。

「どちらが正しいか」ではなく「どう活かすか」

重要なのは、この2人が対立構造ではなく、補完関係として描かれている点です。物語前半ではブルースの厳格な指導に対し、ヴィニーの自由な姿勢が光ります。しかし後半になると、ブルースもジョシュの個性を認め、「自分の道で行け」と背中を押すようになります。

ヴィニーもまた、チェスを遊びとしてではなく、勝負の場で真剣に臨む姿勢を見せます。この変化は、両者が固定された教育観ではなく、柔軟な関わり方へと成長したことを意味しているのです。

教育における“多様性”の象徴

このように、ブルースとヴィニーの存在は、「どちらが正しい指導者か」を示すものではなく、「どの視点から学ぶか」を問い直す象徴的なキャラクターです。論理と感性、秩序と自由、緊張とリラックス——それらをバランスよく取り入れたことで、ジョシュは“勝つための力”と同時に“負けを受け入れる心”も育てることができました。

教育とは一方通行の指導ではなく、その子に合った方法を模索する“共創のプロセス”であるというメッセージが、この2人の師匠を通して語られています。

現代に通じる“子どもへの向き合い方”

子どもの才能は誰のものか

『ボビー・フィッシャーを探して』が描いた最大のテーマのひとつは、「子どもの才能をどう扱うべきか」という問いです。

子どもが何かに秀でた力を持っていたとき、親はその可能性を最大限に伸ばしてあげたいと思うものです。ところが、それが“親の期待”にすり替わると、無意識のうちに子どもを追い詰めてしまうことがあります。

作中の父フレッドは、善意と愛情からチェスに情熱を傾ける息子を支えようとします。しかしその関わりは、次第に「勝て」「負けるな」「もっとやれ」というプレッシャーへと変化していきます。これは、現代の教育熱心な親たちにとっても、決して他人事ではありません。

「自由と支援」のバランスが子を育てる

母ボニーの姿勢が印象的です。彼女はジョシュの心の変化に気づき、父にこう告げます。「この子を壊してまで勝たせたいの?」。この言葉は、多くの親にとっての警鐘にも聞こえます。

重要なのは、“押しつける”のではなく“支える”ことです。ジョシュが決勝戦で「やるよ、勝つんだ」と言えたのは、親や指導者が手を引いたからこそ、自分の意志で前に進めた結果です。

現代でも、勉強・スポーツ・芸術など、様々な場面で“親の介入の度合い”が問われることがあります。やらせすぎても良くない、放任も不安。その中で、子ども自身が「やりたい」と思える環境を整えることこそ、最善の関わり方ではないでしょうか。

“勝利”の意味を問い直す作品

この作品が伝えるのは、「勝つことの価値」ではなく、「どう勝つか、自分は何のために勝ちたいのか」を見つめ直すという教育的な視点です。

ジョシュはただ勝利を求めるのではなく、相手を尊重し、自分のスタイルで勝つことを選びました。この選択は、競争社会に生きる現代の子どもたちにも重要な示唆を与えてくれます。

才能の有無ではなく、自分の意思で行動できる力こそが本当の“強さ”。その力を育てるには、親自身も「向き合い方」を問い直すことが求められているのです。

子役マックス・ポメランクの存在感

演技未経験からの大抜擢

ジョシュ・ウェイツキンを演じたマックス・ポメランクは、当時わずか7歳の少年でした。驚くべきことに、彼には演技経験が一切ありませんでした。

キャスティング担当がマックスを見つけたのは、ニューヨークの学校の中。彼の物静かな目の奥に知性と繊細さが宿っていたことが決め手となり、約2000人のオーディションを勝ち抜いて主役に抜擢されました。

映画制作中、マックスには台本を丸暗記させることはなく、感情に忠実な反応を引き出すことが重視されていたそうです。これにより、演技というより“素の反応”がそのまま作品の自然さに貢献する形となりました。

表現力の高さが作品のリアリティを支えた

マックスの演技は、静かな場面でも観客の心を揺さぶる表現力を持っていました。

特に印象的なのは、決勝戦直前に父親と向かい合って「やるよ。勝つんだ」と穏やかに語る場面です。大げさな感情表現ではないのに、心の中で何かが決まった少年の強さが静かににじみ出ています。

また、試合中の無言の演技も見逃せません。駒に手を伸ばす瞬間、目の動き、指先の緊張感。一言も発せずとも観客の感情を誘導するような演技は、子役とは思えない集中力の賜物です。

俳優としての“その後”

マックス・ポメランクは、本作で強烈な印象を残したものの、その後俳優としての活動は限定的でした。1990年代後半には芸能活動から離れ、以後はほとんど公の場に登場していません。

これは、彼自身の意思で「静かな人生」を選んだためとも言われています。演技の世界での大成功を経て、あえてスポットライトから距離を置く選択は、どこかジョシュ本人の生き方にも通じるものがあります。

“自然体の演技”がもたらした奇跡

マックスの起用は、演技力を超えた“人間性”そのものを重視した結果です。実在の天才少年ジョシュを演じるには、演技以上に「内面のリアルさ」が必要でした。マックスの持つ落ち着いた佇まいと、芯の強さは、この作品の信憑性と感動を底上げする要素となりました。

その存在感は、現在もなお多くの観客の記憶に残り続けています。名優たちに囲まれながらも決して埋もれることなく、映画全体の“静かな強さ”を象徴する存在として語り継がれています。

ボビー・フィッシャーの名言と哲学

言葉に宿る狂気と孤高の思想

ボビー・フィッシャーは、チェスの天才であると同時に、その独自すぎる思想や発言で世間を騒がせ続けた人物でもあります。

彼の残した名言には、勝負に対する執念や、人間関係への不信、そして孤独な天才の苦悩が色濃くにじみ出ています。

たとえば有名な言葉に、次のようなものがあります。

「チェスは人生だ。そして人生は、チェスのように残酷だ。」

この発言は、チェスを単なるゲームとしてではなく、人生そのものの縮図としてとらえていたフィッシャーの哲学を表しています。駒の動きには容赦がなく、1手のミスが全てを台無しにする。その過酷さが、彼の人生観と重なっていたのです。

勝利への執着と“負けること”への嫌悪

フィッシャーのもう一つの名言として語られるのが、次の言葉です。

「相手の心を折って勝つ、それが最高だ。」

この言葉からは、ただ勝てばよいのではなく、相手に“自分の敗北を自覚させるほど圧倒的に勝ちたい”という欲望が感じられます。

フィッシャーにとってチェスは“闘争”であり、精神戦を制することこそが本当の勝利だったのでしょう。

一方でこの思想は、彼の孤立や精神的な不安定さと無関係ではありません。勝つことしか意味がないという価値観が、彼を周囲から引き離し、やがて社会との断絶につながっていきました。

映画に落とされた“天才の影”

映画『ボビー・フィッシャーを探して』において、フィッシャーは直接登場しません。しかし、その存在感は物語全体に大きな影を落としています。

ジョシュのコーチであるブルースは、しばしば「フィッシャーの再来」を夢見てジョシュにプレッシャーをかけます。その象徴的なセリフがこちらです。

「君にはフィッシャーのようになれる才能がある」

一見すると褒め言葉ですが、そこに潜むのは「フィッシャーのように勝たねばならない」という重圧です。この時、フィッシャーの言葉や生き様は、“目指すべき理想像”というよりも、「こうなってはいけない」反面教師のように機能しているのです。

名言が物語る“生き方としてのチェス”

フィッシャーの名言の多くは、チェスの戦略を超えて、生き方そのものへの問いかけを含んでいます。「相手の頭の中に住め」「全てを支配せよ」といった彼の語録は、偏執的でありながらも、何か切実な叫びのようにも響きます。

このように、フィッシャーの名言は単なる“語録集”ではなく、天才の孤独・勝負の本質・人間の脆さといったテーマを内包しており、映画の静かな緊張感や心理戦の構造とも深く結びついています。

高評価の理由|上質なヒューマンドラマとして

心に残る“静かな傑作”

『ボビー・フィッシャーを探して』は、1993年公開当時から現在に至るまで高い評価を維持し続けているヒューマンドラマです。その理由は、単なる“天才少年の成功物語”ではなく、人間の内面や葛藤を丁寧に描いた作品性の高さにあります。

Rotten Tomatoesでは90%以上の高スコアを記録し、観客・批評家ともに好評を博しました。

また、ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞の「最優秀脚色賞」や「トップ10作品」なども受賞し、文学性と映像美を兼ね備えた映画として位置づけられています。

映像・音楽・演技が生み出す“静の美学”

この映画の魅力は、激しい感情表現を控えた“抑制の演出”にあります。カメラワークは手持ちではなく固定を多用し、静かな構図の中で人物の心情がじわじわと浮かび上がります。

音楽は、俳優でもあるジェームズ・ホーナーが手がけ、控えめでありながら深い余韻を残すスコアが印象的です。感情を煽ることなく、観客の内面に響くような演出が、作品全体の品格を高めています。

演技面では、子役のマックス・ポメランクをはじめ、ジョー・マンテーニャ(父役)とジョアン・アレン(母役)のバランスも絶妙です。感情をぶつけ合うのではなく、抑えた言葉と間で“親としての葛藤”を表現しており、観客の共感を呼びました。

教育・才能・家族という普遍的なテーマ

この作品が時代を超えて愛されるのは、「才能の伸ばし方」「親子の距離感」「子どもの心をどう守るか」といったテーマが、いつの時代にも通用するからです。

勝つことだけを目的とするのではなく、「自分らしく生きるとは何か」という問いに向き合う物語は、競争社会に生きる現代の観客にとってもリアリティがあります。

“勝利”ではなく“成長”を描いた点が評価される

この作品は、華やかな優勝シーンやヒロイックな成功談で盛り上げるのではなく、「どう生きるか」「どう向き合うか」という静かな問いを観客に委ねる構成になっています。

だからこそ、「教育とは何か」「子どもにとっての幸せとは何か」といった問いを抱える人々にとって、人生を見つめ直すきっかけとなる“ヒューマンドラマ”として高く評価されているのです。

ジョシュの中に「ボビー・フィッシャーを探して」いたが、ラストにかけて親もコーチも「ジョシュを見つけた」物語として幕を閉じます。

『ボビー・フィッシャーを探して』のネタバレを含む実話ベースの感動ドラマまとめ

- 実在の天才少年ジョシュ・ウェイツキンの成長を描いた伝記映画

- 原作は父フレッド・ウェイツキンによるノンフィクション作品

- 映画は1993年に公開され、監督はスティーヴン・ザイリアン

- 主演は演技未経験の子役マックス・ポメランクが務めた

- 物語はチェスとの出会いから才能の開花、葛藤と成長を描く

- 実際のジョシュは16歳でインターナショナル・マスターを獲得

- 太極拳にも挑戦し、世界大会で優勝する異色の経歴を持つ

- 映画には創作された演出(引き分けの提案、故意の敗北)がある

- 親の教育方針の違いやプレッシャーによる葛藤が丁寧に描かれる

- ジョシュの心の回復と「自分の意志」で勝ちを選ぶ姿が感動を呼ぶ

- タイトルに登場するボビー・フィッシャーは象徴として扱われる

- 2人の指導者ブルースとヴィニーの対照的な教育観が成長を支える

- 名言を通じてフィッシャーの狂気と孤独がジョシュと対比される

- 高評価の理由は脚本・演出・演技の完成度と普遍的な教育テーマ

- チェスの知識がなくても楽しめる“心で勝つ”ヒューマンドラマ