映画『金子差入店』は、実在する職業「差入屋」を題材に、加害者やその家族をめぐる繊細な人間ドラマを描いた社会派作品です。本記事では、作品の基本情報や胸を打つあらすじを紹介しつつ、登場人物たちの複雑な関係性に焦点を当てた見どころや、リアルに描かれる差入屋の業務、象徴的に登場するアクリル板や植木鉢が持つ意味にも迫ります。また、親子の絆を通じて浮かび上がる母性と父性の対比や、「赦し」や「再生」というテーマに込められた問いを丁寧に考察。さらに、明確な答えを示さないながらも深い余韻を残す結末についても掘り下げます。『金子差入店』をより深く理解したい方へ向けて、物語の核心に迫る一記事として是非ご覧ください!

『金子差入店』をネタバレなしで紹介|あらすじと見どころを徹底解説

チェックリスト

-

『金子差入店』は差入屋という実在の職業を題材にした社会派ヒューマンドラマで、監督・脚本は古川豪氏による初長編作品。

-

主人公・金子真司は元受刑者で、家族とともに差入屋を営みながら、過去と向き合う日々が描かれる。

-

物語は少女殺害事件をきっかけに展開し、登場人物たちの葛藤やつながりが複雑に絡み合っていく。

-

映画の焦点はサスペンスではなく、人間の感情・記憶・善悪の境界といったテーマに重きを置いた描写にある。

-

差入屋の仕事は物資の受け渡しにとどまらず、人の想いや家族関係をつなぐ社会的役割を担う存在としてリアルに描かれる。

-

登場人物それぞれが“問い”を抱えており、誰を信じ、どう赦し、何を選ぶのかが観客に深く訴えかけてくる構成になっている。

金子差入店の基本情報とスタッフ・キャスト紹介

| タイトル | 金子差入店 |

|---|---|

| 配給 | ショウゲート |

| 公開年 | 2025年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 125分 |

| ジャンル | 社会派ヒューマンドラマ |

| 監督 | 古川豪 |

| 主演 | 丸山隆平 |

映画『金子差入店』とはどんな作品?

『金子差入店』は、2025年に公開された社会派ヒューマンドラマです。

監督・脚本を務めたのは古川豪氏で、これが初の長編監督作品となります。彼はこれまで『東京リベンジャーズ2』などで助監督を務めた経験があり、本作にはその蓄積が反映されています。

制作背景とテーマ性

監督が「差入屋」という実在する職業の存在を知ったことが、企画の出発点です。拘置所や刑務所に収監されている人々に、身内や関係者の代わりに差し入れを行う「差入屋」という職業は、まだ広く知られていません。

古川監督はそこに表と裏、善と悪が交錯する人間模様を感じ、11年の歳月をかけて脚本を練り上げました。

差入屋という仕事を通じて、人が「誰かとつながりたい」という根源的な思いと、差別や葛藤の中でどう生きるかを描いています。

主なキャストとその見どころ

主人公・金子真司を演じるのは丸山隆平さん。暴力的な過去を持ちながらも、家族のために更生しようと葛藤する父親像をリアルに体現しています。

また、真司の妻・美和子役には真木よう子さん。強く優しい母であり、夫の過去も現在も受け止め支える存在を繊細に演じました。

その他にも、

- 和真(真司の息子):三浦綺羅

- 花梨の母:村川絵梨

- 小島高史(犯人):北村匠海

- 横川哲(元暴力団員):岸谷五朗

- 弁護士・久保木:甲本雅裕

- 真司の母:名取裕子

- 伯父・星田:寺尾聰

など、実力派のキャストが脇を固めています。

映像と音楽の演出

映像はアナモフィックレンズによって撮影されており、映画らしい重厚感あるビジュアルが特徴です。音楽にはSUPER BEAVERの主題歌が使用されており、映画のラストを静かに、しかし確実に心に残す構成となっています。

あらすじ|差入屋を舞台にした静かな人間ドラマ

舞台は拘置所のそばの「金子差入店」

物語の中心は、拘置所のすぐ近くで「差入屋」を営む金子真司とその家族です。

「差入屋」とは、拘留中の被告人や死刑囚に代わって、食品や日用品、手紙などを届ける代行業であり、一般にはあまり知られていない職業です。

金子真司は、伯父・星田からこの仕事を引き継ぎ、妻・美和子、息子・和真と共に、家族4人で慎ましくも静かな生活を送っています。

日常と過去が交錯する主人公の内面

真司はかつて傷害事件で服役した過去があり、出所後も自分の過去と暴力的な衝動と向き合いながら、家族のために誠実に生きようとしています。

「差入屋」という職業を通して、人とのつながりを大切にしながら、罪と赦しのはざまで揺れる日々が描かれていきます。

このように、日常の中で立ち現れる小さな葛藤や再生への模索が、物語の大きな柱となっています。

非日常が忍び寄る:少女殺害事件の発生

そんな穏やかな日々を壊す出来事が起こります。

和真の幼なじみである少女・花梨が行方不明となり、やがて殺害された状態で発見されるのです。

家族ぐるみで親しくしていた花梨の死は、金子家に深い悲しみと混乱をもたらします。

さらに、事件の容疑者が拘置所に収監され、その母親から「差し入れをお願いしたい」という依頼が金子差入店に届いたことをきっかけに、真司の心はさらに揺らいでいきます。

同時進行する複数のエピソード

この作品では、金子家の家庭ドラマと並行して、複数の登場人物が抱える痛みや秘密が描かれます。

- 少女殺害事件を起こした青年と、その母親との複雑な親子関係

- 女子高生と、母を殺した元暴力団員との対峙

- 差別や孤立にさらされながらも懸命に生きようとする人々の姿

これらのストーリーが交錯しながら、「何を信じ、誰とどう向き合うべきか」という問いが浮かび上がってきます。

本作はサスペンスよりも、ヒューマンドラマとして感情の機微に深く踏み込んでいます。

事件の真相よりも、人々の内面や心の動きが主題であり、主人公・金子真司が他人の痛みに触れながら、自らの過去や家族との関係にも向き合う展開となっており、エンタメ的な派手さやスピード感は抑えめで、感情や記憶に訴えかけるような場面が多くを占めます。

差入屋という特殊な立場から、日常と事件のあいだにある「誰かの想い」や「つながり」が浮かび上がり、観る者の心に静かに問いを投げかけてきます。

見どころ|心を揺さぶるリアルな社会派ヒューマンドラマ

非日常の中にある「日常」を描いた舞台設定

『金子差入店』の魅力は、非日常とされる拘置所の世界に、“当たり前の生活”を持ち込む視点にあります。

舞台は拘置所のすぐそばにある「差入屋」。金子真司が営むこの店では、被収容者に代わって日用品や食品、手紙などを届ける業務が行われます。

差入屋という仕事は、単なる物流の代行ではありません。囚人の気持ちや家族の想いを橋渡しし、ときには離婚届や感情的なメッセージを届けることも。こうした繊細なやり取りが、「誰かの日常を支える仕事」としてのリアリティを作品に与えています。

理不尽さと向き合う登場人物たち

この作品では、「理不尽な現実にどう向き合うか」が繰り返し問われます。

例えば、真司の息子・和真の幼なじみである花梨が殺害される事件では、加害者の家族から差し入れの依頼が届くという展開に。真司は仕事として淡々と応じる一方で、心の奥底では怒りと悲しみに揺れ続けています。

また、差入屋という職業そのものが、地域社会や周囲から偏見や無言の圧力を受ける存在として描かれ、登場人物たちの苦悩や葛藤が、観客にも“痛み”として迫ってくるのです。

一面的ではない「善悪」の描写

『金子差入店』では、明確な加害者・被害者の構図を超え、曖昧な善悪の境界線をテーマにしています。

- 母から虐待されながら生きる女子高生・佐知と、彼女の母を殺した元ヤクザ・横川。

- 社会から差別を受け続ける加害者家族の姿。

- 声を上げられなかった子ども、加害者に寄り添う親の苦悩。

これらはすべて、「誰かを守るための選択は、正しいのか」という問いを投げかけており、観る者の倫理観を揺さぶります。

現実とつながる題材と取材力

本作の脚本には、11年にわたる取材と執筆の積み重ねがあります。

実際の差入屋への取材を通じて得た経験やエピソードが反映されており、

- 少女殺害事件とメディアによる加害者家族へのバッシング

- 売春を強要する親と、それを止められなかった社会

- 服役経験者に向けられる無言の偏見

など、フィクションでありながら“どこかで見聞きしたようなリアルさ”を持った描写が、本作の深みを支えています。

暗さの中に描かれる「希望」

重いテーマを扱いながらも、この作品は絶望だけを描いているわけではありません。

主人公・真司が差入屋としての仕事に向き合い、葛藤を乗り越えていく過程には、

- 誰かを想う力

- 家族のつながり

- 無名の人々のやさしさ

といった、人間が本来持つ善性への信頼が込められています。

静かで重い物語の中にも、観る者に温かい希望の灯をともしてくれる──それこそが、『金子差入店』の最大の見どころです。

複雑な人間関係と感情が交錯する登場人物たち

家族を支える主人公とその周囲

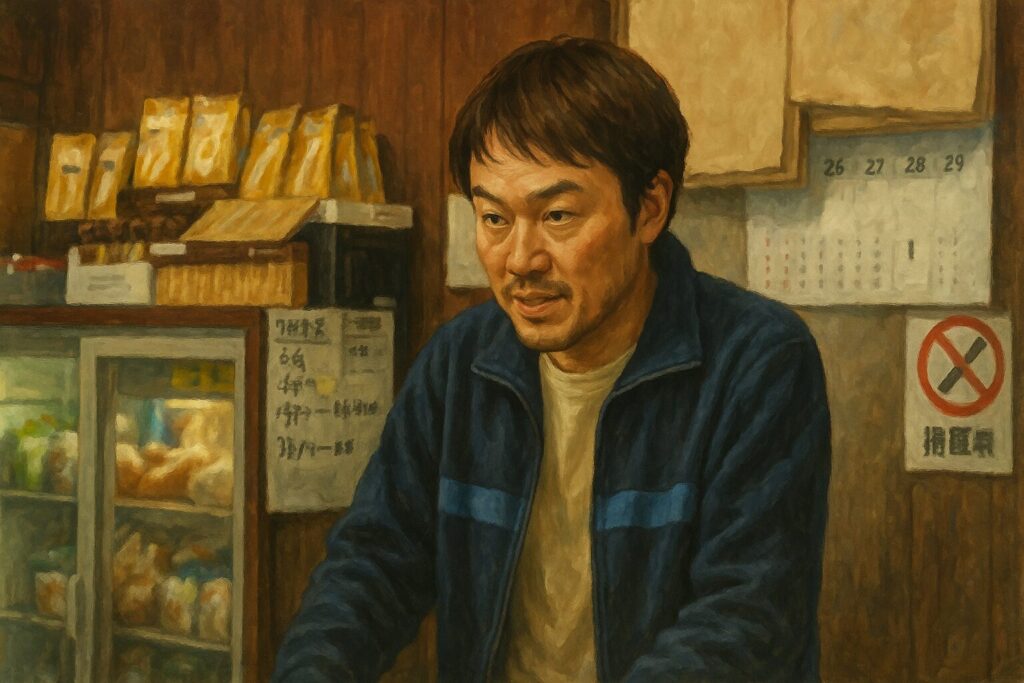

金子真司(演:丸山隆平)

物語の主人公であり、かつて傷害事件で服役した過去を持つ元受刑者。

現在は伯父から継いだ「差入屋」を営み、妻と息子を支えながら、過去の罪や暴力的な衝動と向き合っています。

丸山隆平さんは、内に秘めた怒りと家族への想いを丁寧に表現。とくに感情を抑えた面会室での演技や、息子のために爆発するシーンでは、役者としての幅と深みを見せています。

金子美和子(演:真木よう子)

真司の妻であり、家族の精神的な支柱。

どんな現実も受け止め、揺らぐ夫を叱咤激励しながら家庭を守る姿が印象的です。

静かで芯のある演技を見せる真木よう子さんの存在が、作品に安定感と感情の重みを与えています。

金子和真(演:三浦綺羅)

真司と美和子の息子。幼いながらも、父の過去や家庭の状況を理解しようとする姿が切なく、親子の絆の象徴とも言える存在です。

三浦綺羅くんは自然体の演技で、観る者の心を静かに動かします。

社会の暗部を象徴する存在たち

小島高史(演:北村匠海)

物語の転機となる無差別殺人事件の加害者。

その動機や感情はあいまいでありながら、観客に強烈な不快感と緊張感を与えます。

北村匠海さんは、言葉ではなく目線や仕草で不穏さを漂わせ、目をそらせない存在感を放っています。

横川哲(演:岸谷五朗)

元暴力団員で、ある事件をきっかけに物語に深く関わる人物。

粗野ながらも、誰かを守ろうとする不器用な優しさがにじみ出るキャラクターです。

岸谷さんの演技は、暴力と人間味のバランスが絶妙で、後半における物語の感情的な核となっています。

すべての人物が問いを投げかける

この作品では、複数の登場人物を通して親子関係の難しさと深さが描かれています。

この親子関係は一枚岩ではなく、「愛が暴力になる瞬間」や「無関心が生む崩壊」といった、現代的な家庭問題の縮図となっています。

また、『金子差入店』の登場人物は、誰一人として単なる背景ではなく、それぞれが物語のテーマを体現する存在として描かれています。

- 誰かを赦すことができるか

- 家族を守るとはどういうことか

- 正しさとは何か

こうした問いを、登場人物たちは言葉だけでなく生き様で観客に伝えてくるのです。

それゆえに、この作品は「誰に感情移入するか」で印象が大きく変わります。

見る者の視点を揺さぶる多面的な人物構成こそが、本作の最大の見どころの一つです。

差入屋という実在する“知られざる仕事”のリアル

実在する「差入屋」とはどんな職業か?

「差入屋」とは、刑務所や拘置所・留置所に収容されている人に対して、日用品・食料品・衣類・書籍・文房具などを代行して差し入れる職業です。

面会時間が平日に限られる施設も多く、仕事や育児・遠方居住などの事情から家族や関係者が直接行けない場合、この差入屋の存在が重宝されます。

依頼主の代わりに、施設の規定を把握した上で手続きを行う専門性の高い仕事です。

差入屋の業務内容と求められるスキル

実際の差入屋の業務は非常に多岐にわたり、以下のような対応を求められます:

- 差入れ可能な物品の選定・購入・搬入

- 現金差入や書類(離婚届・手紙など)の代行提出

- 施設のルールに即した申請や予約のサポート

- 家族との面会調整(施設の許可範囲内で)

- 家族からの相談や支援対応

これらは施設ごとに異なる厳格なルールに基づいて行われるため、正確な情報管理と冷静な対応力が必要とされます。

一部では、刑務所経験のある人や関係職種の出身者が業務に携わるケースもあるほどです。

映画『金子差入店』と職業としての現実性

映画『金子差入店』では、この「差入屋」という実在の仕事をベースに、主人公・金子真司の視点から日々の業務が描かれています。

中でもリアルなのは、犯人の家族から差し入れを依頼された際に、「人としての感情」と「仕事としての冷静さ」がどう共存できるのかという葛藤の描写です。

映画のストーリーには一部フィクションとしての演出(例:面会の代行や刑務官との取引など)も含まれますが、差入屋という職業の社会的な立場や存在意義には、現実に即した重みが込められています。

社会的にはまだ“見えにくい”職種

差入屋は、法的にも制度的にも存在する仕事ですが、世間の認知度は非常に低いのが現状です。

それどころか、「犯罪者に肩入れする仕事」として偏見や無理解に晒されることも少なくありません。

映画内でも、主人公やその家族が周囲からの誤解や非難を受ける描写があります。

しかし、差入屋の本質は“誰かを想う気持ちを代わりに届ける”という行為にあり、支援が届きにくい場所に橋をかける存在としての意義があるのです。

差入屋が果たす“社会のセーフティネット”としての役割

たとえば、以下のようなケースでは差入屋が「最後の手段」として機能します:

- 家族が高齢・病気・障害などで拘置所に通えない

- 収容者の誕生日や季節の変わり目に贈り物を届けたい

- 絶縁状態にあるが、必要な物資だけは送ってあげたい

こうした状況で依頼を受け、冷静かつ丁寧に手続きを遂行する差入屋は、見えにくいところで“つながり”を支えている存在なのです。

映画『金子差入店』ネタバレ解説|結末・テーマ・演出に込められた深いメッセージ

チェックリスト

-

『金子差入店』は、「加害者家族」「更生」「赦し」「分断」など、現代社会が抱える倫理的・心理的課題を深く描く作品。

-

登場人物たちは一面的な善悪ではなく、複雑な背景や葛藤を抱えた存在として描かれ、視聴者に「あなたならどうするか?」という問いを投げかける構成。

-

物語の結末では事件の痛みは癒えず、加害者の謝罪もないが、主人公・真司が日常を静かに続ける姿に“生きる希望”がにじむ。

-

母性を中心に据えた人物描写が印象的で、支える母、美化された母、不在の母など、さまざまな形の“母”を通して「向き合う責任」が描かれている。

-

アクリル板や植木鉢といった静かな演出が、分断や再生、隔たりと希望など、セリフに頼らないテーマ性を視覚的に表現している。

-

暴力的な父性から“寄り添う父性”へと変わっていく真司と、血縁を超えて少女を守ろうとする横川の姿に、現代的な「父であること」の再定義が込められている。

金子差入店のテーマに込められた人間と社会への問い

社会から排除される「加害者とその家族」の視点

『金子差入店』が描く最大のテーマの一つは、「加害者とその家族はどう生きるのか」という社会的な問いかけです。

物語では、被害者遺族の苦しみと同時に、加害者の母・小島こず江の姿も丁寧に描かれます。彼女は決して美化されることなく、自己中心的な発言で周囲の反感を買いますが、同時に社会から孤立していく様子は痛ましさを感じさせます。

ここで問われるのは、「罪を犯した本人と、その家族の責任はどこまで連動するのか?」という、非常に現代的で難解な問題です。

「更生できるか?」という再生への視線

物語のもう一つの根幹を成すのが、「人は本当に変われるのか?」という問いです。

主人公・金子真司は、かつて暴力で人を傷つけた過去を持ちながらも、今は家族を守るために日々を誠実に生きています。怒りや衝動に苦しみながらも、自らと闘い続ける姿は、更生のリアルな葛藤を映しています。

また、横川哲という元ヤクザのキャラクターも重要です。彼は少女・佐知を守るため、自らの人生を犠牲にする選択をします。この姿を通して、「社会が更生を認めるとはどういうことか?」という問題が観る者に委ねられています。

善と悪に明確な線を引かない構造

この作品が特に優れているのは、「正義」「悪」というラベルを安易に使わない点です。

たとえば、花梨を殺害した小島高史の動機や背景は語られず、彼は終始反省を見せることもありません。それでも真司は彼の母に会い、「なぜ殺したのか」を知ろうとする。

この行為は、「理解したから許す」のではなく、理解しようとする努力自体に意味があるというメッセージとして描かれています。

派手な解決よりも「日常を続ける強さ」

物語の結末では、誰も完全には救われず、事件の痛みも解決しません。それでも、真司は壊された植木鉢を黙って片付け、息子と手をつないでまた店を開ける。

この描写が象徴するのは、「痛みや怒りを抱えたままでも、人は前を向いて生きていく」という現実的な希望です。

大きな変化や感動ではなく、変わらない日常を繰り返すことこそが、答えであり救いであるという考え方は、深く心に残ります。

「答えを出さない」ことがテーマのひとつ

『金子差入店』は、あえて明確な答えや結論を提示しません。

それぞれのキャラクターが自分なりの立場で行動し、観る側に「あなたならどうするか?」という問いを投げかけ続けます。このため、作品の印象は人によって大きく異なり、深く考えさせられる作品として多くの感想を集めているのです。

結末|『金子差入店』が示す“解決しない物語”の意味

ハッピーエンドではないが、確かな希望がある

『金子差入店』の結末は、明確な解決や救済を提示するものではありません。

犯人は謝罪せず、社会の偏見も残り、登場人物たちの傷も癒えないままです。

それでもこの物語は、「それでも日常を続けていく」という選択を通して、小さくても確かな希望を描いています。

母にイチゴを差し入れるラストや、再び植木鉢を片付けるシーンが、その希望を象徴しています。

「何も解決しない」ことに込められたリアル

この作品の結末が語るのは、「人生とは必ずしもすべてに答えが出るものではない」という現実です。

事件の真相や登場人物たちの感情の整理は最後まで完全には描かれません。むしろ、何も整理されず終わることで、

“痛みや違和感を抱えたままでも人は前に進む”というリアルな生き方を示しています。

主人公・真司が犯人やその母に怒りながらも「これ以上関わらない」ことを選ぶ姿も、そうしたテーマを体現しています。

沈黙の中の理解と「やさしさ」の表現

終盤、印象的なのが、元ヤクザの横川と少女・佐知の面会シーンです。

交わされる言葉は少ないながらも、佐知のまっすぐな言葉に横川が涙を流す場面は、「理解されたと感じたとき、人は変わる」ことを強く印象づけます。

一方、真司が自分を傷つけてきた母・容子に、佐知からもらったイチゴを差し入れするラストでは、ドアに引っ掛けただけで、会わずに帰ります。これも非言語の“和解”として描かれており、これまでの関係を考えると雪解けの第一歩を象徴してます。

結末が伝える“想うこと”の強さ

最終的に本作が伝えるのは、「誰かを想い、関わり続けることの強さ」です。

それは家族に対しても、他人に対しても、壊れた関係に対しても同じです。

- 差入屋という仕事がつなぐ他者との絆

- 赦さずとも寄り添う親子の関係

- 沈黙の中で共有される理解と覚悟

すべての関係が修復されるわけではない――それでも、「信じて関わること」自体が希望であり、物語の核心なのです。

家族を守る母性 vs. 無関心と支配の母性

『金子差入店』における「母性」の位置づけ

『金子差入店』では、父性よりも圧倒的に「母性」が物語の核心に据えられています。

物語に登場する複数の母親たちは、すべて異なる価値観・行動・背景を持って描かれ、観る者に「母性とは何か?」「母親であるとはどういうことか?」という深い問いを投げかけます。

この作品は、「良い母」「悪い母」といった単純なラベルを貼るのではなく、母性が持つ強さと同時に、歪みや未熟さ、限界も描くことで、多面的な“母”像を浮き彫りにしています。

金子美和子:静かで芯のある「支える母」

美和子は、前科を持つ真司を受け入れ、家庭を守り続ける芯の強い女性です。

表面的には物静かですが、息子のいじめ問題にも冷静に対処し、真司が暴力に走りそうになったときも「家族でいよう」と寄り添い続けます。

このような姿からは、「母性=包み込む強さ」「支えることで育てる存在」という、理想的な母の姿が垣間見えます。

小島こず江:認めないことがもたらす孤独

一方で、小島こず江は、息子・高史の発達特性や心理状態に一切向き合おうとせず、「立派に育てた」と言い張ります。

これは、母親としての責任を放棄し、自分を守るための“理想像”に逃げ込んだ姿です。

息子が「おい!」と叫ぶ場面は、“母親に見てほしい”という叫びであり、こず江の無関心が息子を孤立させたことを象徴する瞬間です。

無関心・依存がもたらす傷と混乱

容子(真司の実母)は、愛情が全くないわけではありませんが、その関わり方は極めて不器用です。

若い男に金を貢ぎ、真司に金銭をせびる姿は、「母としてよりも女として生きたい」という未熟さの現れであり、息子との関係を健全に保てていません。

同様に、佐知の母・芳恵も「母であること」を完全に放棄しています。

娘を売春に巻き込み、自己中心的にしか動かないその姿勢は、“母性の欠如が子にどれほどの地獄を生むか”を象徴しています。

母性とは「まなざしを向けること」

『金子差入店』が描く母性の本質とは、単なる「優しさ」や「世話焼き」ではありません。

それよりも大切なのは、「子どもの実像に向き合い、声にならない声を感じ取ること」です。

たとえ口数が少なくても、美和子のように真司や和真の心に寄り添い続ける母がいれば、何気ない無視や思い込みによって子どもを傷つける母もいます。

「見て見ぬふり」が最大の暴力になる

本作で強調されるのは、母性の不在よりも「無意識の無関心がもたらす痛み」です。

子どもが抱える葛藤や苦しみに対し、「見ようとしない」「向き合おうとしない」という姿勢は、どんな暴力よりも深い傷を残します。

このように、『金子差入店』は“母であること”の責任の重さと、その影響の大きさを静かに、しかし確実に観客に伝えているのです。

父性とは何かを問い直す金子真司と横川哲の姿

家族のために変わろうとする父・金子真司

『金子差入店』の主人公・金子真司は、かつて暴力事件で服役した過去を持つ男です。

物語は、彼が出所し、妻・美和子と息子・和真との生活を再建しようとする場面から始まります。

真司は差入屋という地味で誤解されやすい仕事に就き、家族の生活を支えようと努力します。

しかし同時に、社会や家族との関係において、「感情を抑えること」と「父親としての威厳」の間で葛藤し続ける姿も描かれています。

特に、和真が学校でいじめを受けた際、怒りに任せて教師に暴力をふるってしまう場面は、“父親であろうとする姿”の不器用さと未熟さが浮き彫りになります。

父性の本質は「怒ること」ではなかった

真司の成長の過程で大きな転換点となるのは、“怒ること”よりも“信じること”の方が、父親として重要だと気づいていく描写です。

特に、虐待を受けた女子高生・佐知との関わりや、妻の静かな支え、そして差入れ先の人々との関係が、彼の中に少しずつ「他者を信じる力」を育てていきます。

やがて真司は、「自分が強くなければ家族を守れない」という思い込みから離れ、背中で見せる父性=“寄り添う力”へと変化していきます。

この変化は、終盤で母・容子に対してイチゴを届ける場面にも現れています。直接言葉を交わさずとも、“向き合う意志”そのものが父としての成熟を象徴しているのです。

横川哲に見る「血縁を超えた父性」の形

もう一人の重要な父性の担い手が、元暴力団員・横川哲です。

彼は血の繋がりのない少女・佐知を救うために、彼女の犯した殺人を自分の罪として引き受けようとします。

この行動は、単なる自己犠牲ではなく、「血ではなく意志で発揮される父性」の象徴です。

暴力の世界から離れ、誰かを守るために自らを犠牲にする姿は、真司とは異なる形の父親像を描いており、「守るために壊す」のではなく、「守るために自分が壊れる」という覚悟を見せてくれます。

「支える父性」が社会で果たす役割

真司と横川に共通するのは、「自分ではなく他者を優先する」ことが、父性の根本であるという視点です。

真司は家庭のため、横川は佐知の未来のために、自分を制御し、社会の中で静かに立ち向かいます。

それは、支配的・暴力的な父親像ではなく、“社会的責任を担う存在としての父性”を提示しているとも言えるでしょう。

「怒る父」から「寄り添う父」へ

物語のクライマックスで、真司が拘置所の職員に対して言い放つ「俺を出禁にしてみろ」というセリフには、差入屋としての信念と、家族や依頼人を守りたいという“新たな父性”がにじみ出ています。

それはもう、自分の怒りに任せて行動する男ではありません。

彼はついに、自身の感情を乗り越え、他者のために生きることを選んだのです。

このように、『金子差入店』では、暴力的でも、完璧でもない、迷いながら成長する父親たちの姿が丁寧に描かれています。

それは、現代社会に生きる多くの人が直面する「父であることの意味」に、静かに問いかけてくるような描写でもあります。

アクリル板が映し出す分断と希望の距離感

「見えるのに届かない」象徴としてのアクリル板

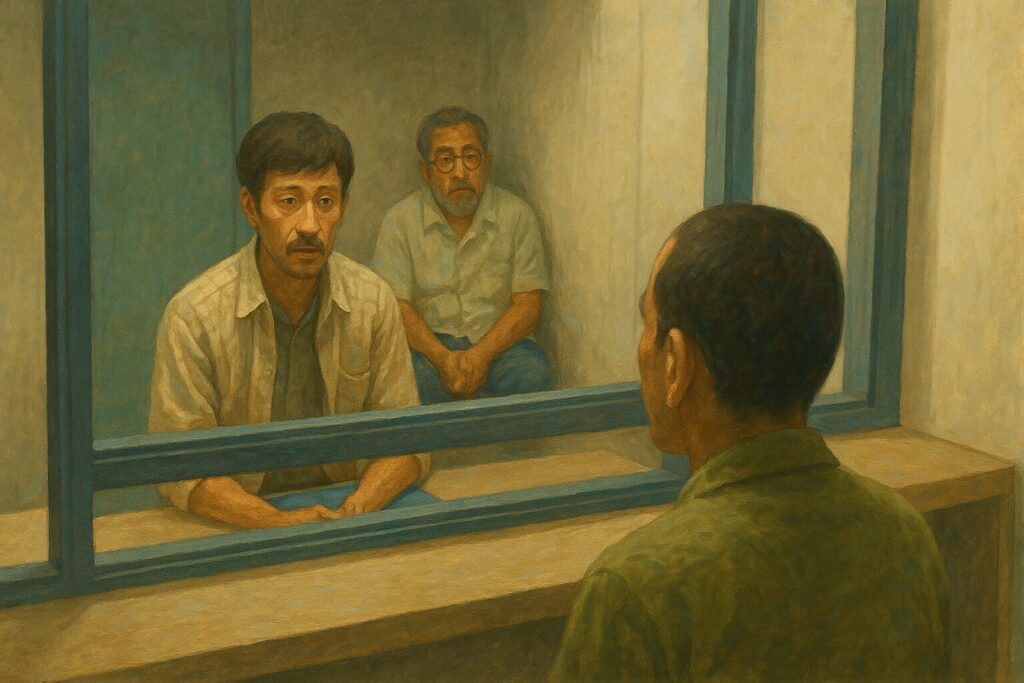

『金子差入店』において、面会室で登場するアクリル板は、単なる飛沫防止の道具ではありません。

この透明な仕切りは、社会が人と人の間に作り出す「目に見えない壁」の象徴として物語全体に深く関わっていきます。

たとえば、主人公・真司が依頼人や加害者家族と対面する場面では、感情が高ぶることなく抑制されるような緊張感が漂います。

「ぶつかり合うことを防ぐ空間」としてのアクリル板は、現代社会における分断と静寂を象徴しているとも言えるでしょう。

感情の距離を可視化する演出装置

アクリル板の真の役割は、物理的な距離だけでなく、感情的・心理的距離を視覚化することにあります。

たとえば、真司と加害者・小島高史の面会シーンでは、憎しみを抱えながらも職務を全うしようとする真司の葛藤が強調されます。

板越しの対話は、「近いのに触れられない」「言葉が届いているか確信できない」もどかしさを観客にも体験させる演出効果を持っています。

この演出は、視聴者にとっても「つながっているようで実は孤立している関係性」をリアルに想起させます。

社会全体に投影されるアクリル板の意味

作中では、親子・社会・加害者家族と世間など、さまざまな関係性の間にアクリル板が登場します。

- 小島と娘・こず江の親子間にある、感情の届かなさ

- 佐知と横川の間にある、信頼と不信の狭間

- 金子一家と周囲の目線にある、社会的な隔たり

これらの場面ではすべて、アクリル板という存在が物理的な遮断と精神的な断絶の両方を象徴する形で描かれており、登場人物たちの“つながれなさ”を強調する仕掛けとなっています。

壁の向こうに踏み込まないという選択

後半では、真司が面会中の相手の言葉に反応せず、その場を静かに立ち去る場面が登場します。

このシーンは、単に怒りや絶望を表現しているのではなく、「これ以上、越えてはならない一線を守る」という意志の表明でもあります。

アクリル板の向こう側に踏み込まないこと。それは、自分と他者の間にある線引きを認識し、“守るべき距離”を理解した大人としての成熟を示しているとも読み取れます。

それでも声は届くかもしれないという希望

アクリル板は分断の象徴である一方、完全に感情を遮断するものではないと作品は語ります。

特に印象的なのが、佐知と横川の面会シーンです。

透明な板を挟みながらも、佐知の「元気でいて」という言葉に横川が涙を流す瞬間、“触れられなくても伝わる想い”がそこに確かに存在しています。

この描写は、物理的には隔たっていても、人と人はつながり得るのだという小さな希望を示しており、作品全体のテーマにも静かに響いてきます。

アクリル板が問いかける「現代の人間関係」

現代社会では、目に見えない壁――たとえばSNSでのやり取り、匿名性の関係性、あるいは過去の過ちによるレッテルなど――が人々の間に存在しています。

『金子差入店』が描くアクリル板は、そうした「社会がつくった透明な距離」を可視化する存在です。

その距離をどう越えるのか、あるいは越えずにどう共存するのかを、観客に問いかけてきます。

植木鉢が象徴する壊される日常と再生の意志

繰り返し壊される植木鉢が語る「家族と平穏」

『金子差入店』において、壊された植木鉢は静かで印象的な演出として物語を貫いています。

一見するとただの小道具ですが、実際には金子家の「日常」や「家庭の平穏」そのものの象徴として機能しています。

物語の序盤、何者かによって家の前が荒らされ、玄関先の鉢植えが割られるシーンがあります。

これは、花梨が殺害された後の描写であり、家族が信じていた“安全な場所”が侵されたことを視覚的に示す演出です。

社会的排除と無言の敵意を可視化する存在

この植木鉢は、家族が丹精込めて育ててきたもの、つまり「守りたいもの」の象徴でもあります。

それが壊されるという行為は、外からの攻撃や社会の敵意が家族に直接向けられていることを示しているのです。

特に注目すべきは、加害行為が言葉や暴力としてではなく、無言の嫌がらせとして行われている点です。

植木鉢を壊すという、誰の仕業かも分からない陰湿な行動によって、観客は「人は沈黙の中でも他者を排除できる」という現実に気付かされます。

再び壊されることで語られる「壊れ続ける生活」

物語の終盤、再び植木鉢が割られる場面があります。

ここで印象的なのは、真司がそれに対して怒りもせず、ただ静かに片付けるという態度です。

これは、単に何も感じていないというよりも、「絶望に慣れてしまった人間の現実的な反応」を表しています。

壊された日常を元通りにしようとするのではなく、「壊れること」も含めて生活の一部として受け入れ、淡々と明日を迎える。

その姿勢に、“立ち向かう”のではなく“生き抜く”という意志がにじみ出ています。

修復ではなく「受容」へ──置かれない新たな鉢植え

興味深いのは、壊された後の鉢植えが再び置かれることなく、金子家はそのまま日常を続ける点です。

これには、元通りにすることを目指すのではなく、「戻らないものとともに生きていく」という価値観が表れています。

何度壊されても、それを受け入れて暮らしを続けるという姿勢こそが、本作の根底にあるテーマの一つです。

このように考えると、植木鉢は単なる演出を超えて、失われたものを抱えながら生きる人々の“心の在り方”を映す鏡として描かれているのです。

日常の壊れやすさと、それでも守りたいという祈り

もう一つ見逃せないのが、叔父・星野の行動です。

何度壊されても、再び鉢植えを置き直す場面が描かれており、ここには「再生の意志」「諦めない気持ち」が込められています。

壊されるたびに置き直すという小さな繰り返しが、観客に対して「たとえ壊れても、人はまた立て直すことができる」という希望を感じさせるのです。

言い換えれば、植木鉢とは、守るべき日常そのもの、あるいは人間の再生への祈りを象徴する存在でもあります。

セリフよりも雄弁な“演出”としての力

『金子差入店』では、派手な音楽や説明的なセリフを排し、静かな演出を通じて感情を伝えるスタイルが徹底されています。

その中でも、植木鉢の破壊という視覚的な描写は、物語の空気や緊張感を観客にじわじわと伝える手法として非常に効果的です。

観終わった後、ふと思い返したときに、「あの場所で何度も壊された植木鉢」が印象に残っている。

それは単なる小道具ではなく、“守ろうとするものすべて”の象徴へと昇華された存在だったことに気付かされます。

『金子差入店』ネタバレ考察まとめ:人間と社会を静かにえぐるポイント

- 差入屋という実在の職業を通じて「つながり」を問い直す物語

- 元受刑者の主人公が家族との再生を模索する姿が中心テーマ

- 少女殺害事件が物語の転換点として機能し、家族に深い影響を及ぼす

- 加害者家族への差し入れ依頼が主人公の感情を大きく揺さぶる

- 善悪を一面的に描かず、曖昧な人間模様をリアルに表現

- アクリル板の演出で感情的な距離と分断を象徴的に描写

- 壊され続ける植木鉢が「日常の脆さ」と「再生の意志」を示す

- 母性を複数の形で描き、無関心がもたらす暴力性を浮き彫りにする

- 父性の描写は「怒る父」から「寄り添う父」への変化を描く

- 主人公と元ヤクザがそれぞれ異なる父性を体現する対比構造

- 明確な解決や救済を提示せず、「前に進む選択」に重きを置く

- 差入屋の業務が社会のセーフティネットとして描かれる

- 面会室や手続きの描写に実在性と職業的緊張感が込められている

- 無言の嫌がらせや偏見が、登場人物たちを静かに追い詰めていく

- ラストの差し入れと植木鉢の描写が、言葉に頼らない「想い」の強さを象徴する