映画『グリーンブック』を深く味わうために、まず基本情報と舞台背景を押さえます。1962年のアメリカ南部という現実の土壌で、差別を前提に動く社会の中を旅する二人—この実話に基づくロードムービーのあらすじは、ユーモアと音楽を入り口にしながらも人種差別の重さをはっきり映し出します。なかでも、食卓の固定観念をくるりと裏返すフライドチキンのやり取りは、笑いとともに偏見のほころびを描く名場面です。

本記事の後半では結末に触れ、留置所でのセリフ「マットレスに触るな」はなぜ重要なのか、「今夜は知られたくなかった」に込められた脆さと信頼の揺らぎを読み解きます。また、旅路の記憶をつなぐ翡翠が、再訪の一歩をどう後押ししたのかも考察します。さらに、受賞後に噴出した批判—誰の視点で語られた物語なのか、現実の構造的差別をどこまで描けているのか—という論点にも丁寧に向き合い、作品の温かさと課題の両方を見渡せるガイドをお届けします。

『グリーンブック』ネタバレガイド|背景・あらすじ・実話・見どころ解説

チェックリスト

-

2018年公開(米国)/130分/監督:ピーター・ファレリー/主演:ヴィゴ・モーテンセン&マハーシャラ・アリの実話ベース・ロードムービー。

-

第91回アカデミー賞で作品賞・助演男優賞・脚本賞、トロント国際映画祭で観客賞を受賞。

-

舞台は1962年の米国南部。ジム・クロウ法下で人種隔離が合法的に運用され、レストランやホテルに「白人専用」の線引きがあった。

-

タイトルの『グリーンブック』は1936〜1966年刊行の黒人旅行者向けガイドで、安全に利用できる施設を示す“命綱”的存在。

-

物語はドン・シャーリー(黒人ピアニスト)とトニー・“リップ”・バレロンガ(運転手)の南部ツアー実話が基盤。脚本は息子ニック・ヴァレロンガの証言や手紙を再構成し、史実との差異もある「実話に触発された物語」。

-

高評価の理由は、重い題材をユーモアと人間味で描く脚本と名演、小道具(手紙・翡翠・フライドチキン等)の伏線回収。一方で白人中心の語りや実像との齟齬への批判もあり、鑑賞のコツは個人が変わる瞬間に焦点を当てること。

『グリーンブック』の基本情報と受賞歴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | グリーンブック |

| 原題 | Green Book |

| 公開年 | 2018年 |

| 制作国 | アメリカ合衆国 |

| 上映時間 | 130分 |

| ジャンル | ドラマ/ロードムービー(実話ベース) |

| 監督 | ピーター・ファレリー |

| 主演 | ヴィゴ・モーテンセン、マハーシャラ・アリ |

『グリーンブック』は、実話に基づく異色バディのロードムービーです。物語の面白さと社会的テーマを両立させ、第91回アカデミー賞で作品賞・助演男優賞・脚本賞を受賞しました。ここでは初めて観る方でも迷わないように、基本情報から評価のポイント、受賞後の論争までをひと目で整理します。

作品データとテーマ

2018年公開(日本では2019年に話題化)。監督はピーター・ファレリー。主演はヴィゴ・モーテンセン(トニー・“リップ”・バレロンガ)とマハーシャラ・アリ(ドン・シャーリー)、リンダ・カーデリーニ(ドロレス)です。1962年、黒人ピアニストのドンと用心棒出身のトニーがアメリカ南部の演奏ツアーを共にする実話が基盤。脚本はトニーの息子ニック・ヴァレロンガの証言や手紙、関係者取材をもとに再構成されています。重い題材をユーモアと人間味で包む語り口が魅力です。

主要キャラクターの魅力

トニーは豪快で口が達者。家族思いで、旅を通じて価値観が揺さぶられる人物です。ドンはクラシックを土台にジャズやポップを融合した独自の演奏スタイルを持つ知性派。どの共同体にも属し切れない孤独がドラマの核を成し、二人の対照が物語を前へ押し出します。相性最悪の“はじまり”が、次第に相互の尊重へ変わっていく過程が見どころです。

受賞歴と評価ポイント

第91回アカデミー賞で作品賞・助演男優賞(マハーシャラ・アリ)・脚本賞の3部門受賞。さらにトロント国際映画祭・観客賞も獲得しました。高評価の理由は、①重厚なテーマを笑いと温度で伝える脚本、②主演二人の説得力ある演技、③手紙・翡翠・食卓などの小道具と伏線の巧みな使い方です。難しいテーマに肩肘張らず触れられる点が、多くの観客に刺さりました。

受賞後の論争と見方のコツ

受賞後は“white savior”批判や、遺族からの実像との齟齬の指摘も浮上しました。ここは鑑賞の“落とし穴”になりがちです。

おすすめは、物語を「個人が変わる瞬間に焦点を当てた映画」として受け止める見方。構造的な差別が一挙に解ける話ではない、と理解しておくと、称賛と批判の両方が腑に落ちます。むしろ議論そのものが、鑑賞後の学びを広げる異文化理解の教材としての価値を高めています。

1960年代アメリカの舞台背景とは?

本作の舞台は1962年のアメリカ南部。ジム・クロウ法により人種隔離が合法かつ日常として運用されていた時代です。背景を押さえておくと、二人がツアーで選び取る「言動の重さ」。たとえば食事一つ、トイレ一つにも宿る緊張が、ぐっと立体的に見えてきます。

ジム・クロウ法と公共空間の線引き

当時の南部では、レストラン・ホテル・トイレに至るまで「白人専用/有色人種禁止」という明確な線引きが敷かれていました。名の知れた黒人演奏家であっても、控室の使用や着替え場所、食事の席に差別が持ち込まれる。道路での職務質問や不当な拘束も珍しくありません。こうした制度の前提を理解しておくと、劇中の扱いが「大げさ」ではなく、歴史的現実の再現だと腑に落ちます。

「グリーンブック」が命綱だった理由

タイトルの由来である『グリーンブック』は、1936〜1966年に刊行された黒人旅行者向けガイド。宿泊可能なホテル、受け入れのある食堂・ガソリンスタンドが掲載され、公民権法成立(1964年)以前の移動に実務的な安全網を提供しました。ときに移動は命がけ。この冊子は単なる地図ではなく、旅を可能にする“命綱”として機能していたのです。

それでも南部へ——ドンの選択

では、なぜドン・シャーリーは差別が濃い南部へ向かったのか。そこには、音楽を通じて人の心に静かに楔を打つ挑戦がありました。理不尽な規則の中でもdignity(尊厳)を保ち、立ち居振る舞いと演奏で「人としての価値」を提示する。同時代には黒人演奏家が暴力に晒された事件もあり、彼の決意を後押ししたと解されます。危険を承知での南部ツアーは、芸術と言葉にならない抵抗の旅でもありました。

背景を知るメリットと鑑賞のコツ

歴史を踏まえると、フライドチキン・手紙・翡翠・車といった小道具の含意が拾いやすくなります。一方で、本作は「個人が変わる瞬間」に焦点を当てる物語であり、構造的差別の全体像を語り切ることまでは目的にしていません。鑑賞のコツは二つ。制度の理不尽さを念頭に置くこと。そして、その土台の上で揺れていく二人の心の距離に目を凝らすこと。これだけで、同じセリフや所作の温度が驚くほど違って感じられます。

実話をもとにした感動の友情物語

ひとことで言えば、『グリーンブック』は1962年の南部ツアーを共にした実在の二人を軸に、階層・文化・人種の壁をまたいで距離が縮まっていく過程を描く物語です。史実の芯を押さえつつ、映画としての脚色も織り込まれています。史実を“材料”に、人が変わる瞬間を手触り良く見せてくれる作品です。

作品が拠って立つ実話の芯

モデルは黒人ピアニストのドン・シャーリーと、イタリア系の用心棒出身ドライバートニー・“リップ”・バレロンガ。制作陣は当人へのインタビューや、トニーが妻ドロレスに送った手紙を参照して脚本化しました。

具体的な符合も多く、カーネギーホール上階での居住、スタインウェイ指定での演奏、そしてロバート・ケネディに連絡して窮地を脱した件は証言と重なりますが、実際にはトニーだけがスピード違反を疑われて拘留され、ドン・シャーリーは警察署にすら入れてもらえなかったようです。ドンはクラシックを土台にジャズ/ポップを融合した独自スタイルを確立し、知性と品位(dignity)で差別に抗した音楽家として語られてきました。

映画と現実の“ズレ”を理解する

映画ではツアー期間を約8週間と描きますが、実際は1年以上に及んだとされます。家族関係でも、劇中は兄弟と疎遠に見える一方、現実には連絡を取り合っていたとの証言が存在。二人の親密さの度合いについては遺族から異論も出ています。要するに、本作は「史実の教科書」ではなく「史実に触発された物語」。圧縮・合成・省略はドラマ化の技法だと理解しておくと、受け取り方がぶれないと思います。

登場人物のその後

トニーはツアー後にニューヨークへ戻り、「コパカバーナ」支配人を務めたのち、『ゴッドファーザー』『グッドフェローズ』などに俳優として出演。2013年に82歳で逝去しました。

ドンは演奏・作曲活動を続け、各地でツアーを重ね、2013年4月6日逝去。二人は旅の後も交流を続けたと複数の証言が語ります(親密さの評価は立場によって揺れます)。

ちなみにトニーの親戚の役を演じていたのはヴァレロンガ家の人々で脚本を担当したニックも参加しております。

メリットと注意点

鑑賞のメリットは、重いテーマをユーモアで包む語り口と、翡翠・手紙・車・チキンといった小道具の象徴性が豊かで、人が変わる瞬間を実感できること。

一方で、受賞後に指摘された「白人救世主」批判や視点の偏りも頭に置きたいところです。構造的差別の全体像を語るドキュメンタリーではないため、実話の全体像と映画の物語を切り分けて読む姿勢が、作品理解をいっそう深めます。

あらすじ紹介:異色コンビの旅路

前半の『グリーンブック』は、出自も性格も正反対の二人が共通の目標(南部ツアーを安全に完走)を掲げ、ぶつかっては歩み寄り、少しずつ車内の距離を縮めていく過程を描きます。結末は記事の後半に展開するため、ここでは伏せつつ、前半ならではの見どころとしてユーモアに支えられた会話劇、歴史的背景が生む緊張、そして小道具に潜む意味を丁寧にたどってみます。

出発まで:ブロンクスとカーネギーホール

ニューヨークの「コパカバーナ」用心棒トニーは改装で職を失い、つなぎの仕事を探しています。面接先はカーネギーホール上階に住む黒人ピアニスト、ドン・シャーリー。依頼は運転手兼ボディガードとしての南部ツアー同行です。

豪快で口八丁のトニーと、几帳面で孤高なドン・シャーリー。出会いから早速、価値観のズレが火花を散らします。この“最悪の相性”が、後の変化を引き立てる起点になります。

旅のルールと「グリーンブック」

舞台は1962年、人種隔離が色濃く残る南部。二人は黒人旅行者向けガイド『グリーンブック』を手に、安全に泊まれる宿や利用できる施設を選びながら移動します。

ドン・シャーリー側の条件は明快です。時間厳守・身なり・礼節・スタインウェイ指定。一方、道路や宿では「白人専用」の壁が立ちはだかる。ここで『グリーンブック』は単なる道案内ではなく、命綱としての重みを帯びます。

車内で育つ距離感(前半の山場)

前半の核は会話です。トニーの不器用な手紙の添削をドン・シャーリーが手助けする場面では、教養の差がユーモラスに表れ、いつの間にか相互学習に変わっていきます。

さらにフライドチキンの一件。ステレオタイプを茶目っ気たっぷりに裏返し、食文化をめぐる偏見のほつれを可笑しさとともに描きます。ホールでの華麗な演奏と車内トークのコントラストも鮮やかで、品位を武器にするドン・シャーリーという人物像が立ち上がります。小道具として手紙・チキン・車・翡翠はこの段階から配置され、後半の伏線回収に効いてきます。

南部の空気と鑑賞のコツ(前半時点)

南部に入ると更衣室や食堂の線引き、店での試着拒否、路上での職務質問など、肌で伝わる描写が積み重なります。背景は軽くありませんが、前半はコメディの潤滑油が効いているのも事実。笑いに油断せず、二人の表情の変化を追うのがコツです。

予備知識としてジム・クロウ法と『グリーンブック』の役割を軽く押さえておくと理解が深まります。こうして前半は、衝突をユーモアで受け止めつつ尊重への種をまく時間。ここで芽吹いた小さな変化が、のちの選択や台詞の重みを決めていきます。

人種差別の時代に描かれた希望の物語

『グリーンブック』の核は、黒人ピアニストのドン・シャーリーだけが差別に晒される話ではありません。イタリア系移民の子孫であるトニー・バレロンガもまた、主流から外れた立場に置かれています。どちらの文化にも完全には属せない二人が交わり、周縁にいる者どうしが“橋”になる——その瞬間に、この映画の希望が立ち上がります。

二人はなぜ“周縁”なのか

ドン・シャーリーは黒人社会にも白人社会にも居場所を得にくい存在で、トニーは白人内部のヒエラルキーで二級視されがちです。ドン・シャーリーはクラシック教育を受け、洗練された言葉遣いと装いを持ちながら、黒人らしさの型にも白人サロンにもどこか馴染まない。一方トニーは、イタリア系ゆえに名前を正しく呼ばれないなど軽視の対象になります。

象徴的なのがドン・シャーリーの言葉、“I’m not black enough, I’m not white enough, I’m not man enough.”。引き裂かれたアイデンティティを率直に示し、二人がそれぞれ“内なる他者”を抱えていることを浮かび上がらせます。

長い同乗がもたらす変化の条件

長時間の車移動と共同生活は、偏見をほぐす現実的な条件を揃えます。目的は一つ、ツアーを完走すること。役割は相互補完的で、トニーは運転と警護、ドン・シャーリーは演奏で応える。さらに、手紙の添削を通じて言葉の往復が生まれ、ドン・シャーリーの品位(dignity)がトニーのふるまいを静かに更新していきます。小さな危機をともに切り抜けるたび、雇用関係の外側にある相互尊重が芽吹きます。

希望が見える瞬間

社会の仕組みは一夜で変わりません。けれど、最も近くにいる他者が変わるとき、希望は具体的になります。南部の制度的差別は強固でも、ドン・シャーリーは演奏と所作で応答し続ける。やがてトニーは差別的な発言を制し、言葉遣いや礼節もアップデートしていきます。前述の通り、ここで描かれるのは社会全体の転換ではなく、個人の更新。それでも、その一歩は確かです。

注意点と見どころ

注意しておきたいのは、映画が構造的差別のすべてを説明する作品ではないこと。変化は主に個人レベルで観測されます。見どころは、二人の周縁性(引き裂かれた習慣や癖)がいつ橋に変わるのかを追うこと。セリフの選び方、食卓でのマナー、ささやかな助け舟——それらが重なる地点で、交わりが希望へと転じる瞬間がはっきり見えてきます。

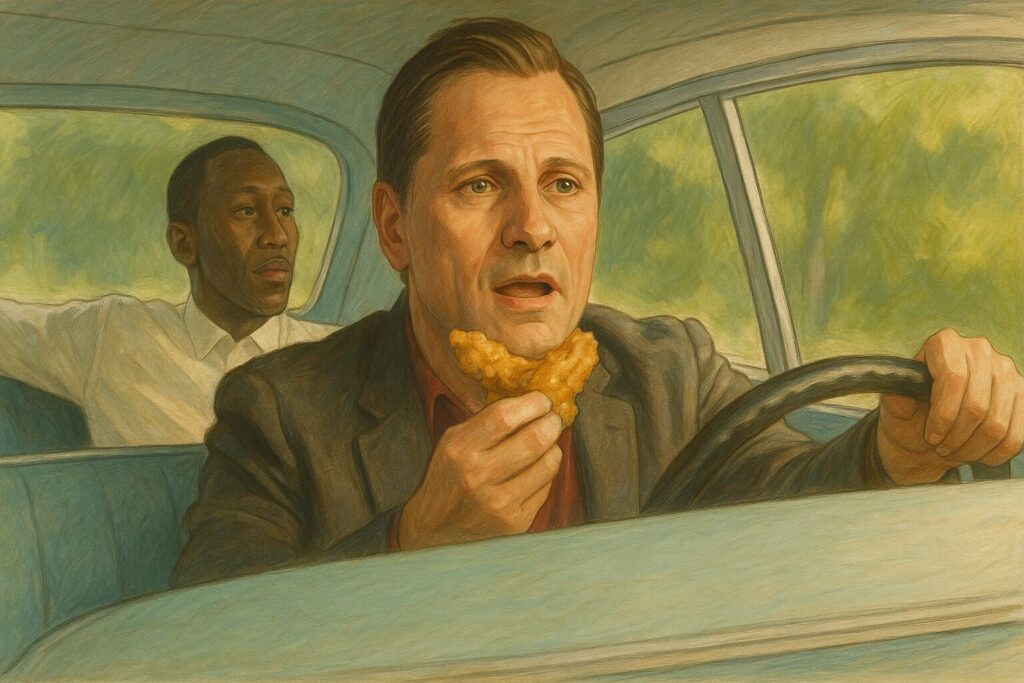

フライドチキンが象徴する笑いと文化差

『グリーンブック』のフライドチキンの場面は、食のステレオタイプをひっくり返す仕掛けで観客の思い込みにブレーキをかけます。笑いを入り口に偏見の根深さを見せる——この軽妙さこそが、物語の核心へと観客を連れていく導線です。

歴史的背景:なぜ“黒人のソウルフード”と言われたか

南部の生活実践とコミュニティの歴史が、フライドチキン=黒人文化というイメージを形づくりました。骨付き肉はナイフとフォークに馴染まず、手で食べやすい携行食として家庭・教会・集会に広く定着。労働環境や行事食と結びつき、象徴化が進んでいきます。扱いにくい部位が黒人の食卓に回されたという文脈も重なり、文化的連想が強固になりました。

シーンの仕掛け:ステレオタイプの反転と笑い

映画は観客の“お約束”を裏切ります。「黒人は皆フライドチキン好き」という雑な連想を、白人のトニーが豪快に食べ、黒人のドン・シャーリーがためらう構図に置き換えるからです。ドン・シャーリーはカトラリーの有無を気にし、食べ慣れていない。しかし一口で思わず笑顔に——直後、トニーが紙コップまで投げ捨てて叱られるオチが続き、教養・習慣・階層の違いが一気に立ち上がります。

偏見克服の難しさをどう示すか

笑いは緊張を解きます。けれど固定観念は一度の体験では消えない。ステレオタイプは文化と習慣に根を下ろしているため、修正には継続的な接触と対話が必要です。食卓を共にするうちに二人は相手の規範を学び、観察→試行→理解の流れが始動。フライドチキンで芽生えた学びは、のちの手紙・翡翠・礼節のエピソードへと自然に連なっていきます。

ブラックユーモアの効能と観るときのポイント

ブラックユーモアの効能は、心のガードを下げて対話を引き出すこと。小道具としてのチキンが、二人の距離を縮める触媒になります。ただし弄り方を誤れば偏見の再生産になりかねません。本作は“反転”と“ツッコミ”で逸脱を抑え、笑いの質を保っています。

見る際は、誰が何に戸惑い、どの瞬間に距離が縮むのかを追ってください。食文化は「最小の異文化」。ここでの学習が、物語全体に横たわる大きな偏見のほつれへとつながります。

『グリーンブック』ネタバレ解説:ラストの“再訪”・マットレスに触るな・翡翠・批判

チェックリスト

-

ドン・シャーリーがワインを手に再訪するのは、孤独に留まらず自分から関係を結び直す選択。翡翠とトニーの「寂しい時は先手を打つんだ」が背中を押し、クリスマスの食卓で「客ではなく友」として受け入れられる(ドロレスの「手紙をありがとう」も回収)。

-

帰路の大雪で北部警官の協力(タイヤチェーン装着)と南部の対応の対照が際立つ。眠気のトニーに代わりシャーリーが運転し、イブ到着へ二人の距離がさらに縮む。

-

「マットレスに触るな(字幕:汚いぞ)」は衛生注意に加え尊厳の防御と関係の変化のサイン。命令よりケアを強調する訳が、支配ではなく支えとしての声かけを示す。直後のRFK連絡で“力の貸し借り”が逆転し、対等性が深まる。

-

YMCAプール事件は人種差別と同性愛差別の二重の圧力を可視化。「今夜は知られたくなかった」は友情破綻への恐れの吐露。トニーは賄賂で事態を収め、以後は「ボスと従業員」から対等な友へと関係が進む。

-

翡翠は“拾い物”から絆の記憶→行動の合図へ変化し、ラストの再訪を促す。緑は『グリーンブック』と呼応(Greenは著者Victor Hugo Greenの姓)。所有者・置き場所の推移が二人の関係位置を映す。

-

友情は芽生えるが偏見は一気に解けない。ドン・シャーリーの非典型性ゆえ一般化は難しく、構造は残る。白人中心の語り/“救済”図式/実話の再構成への批判も併存。それでもユーモアと品位、手紙・翡翠・食卓などのモチーフ回収が光る人間ドラマとしての価値は高い。

結末でシャーリーが訪問した理由とは?

ラストでドン・シャーリーがいったん誘いを断って帰宅しながら、ワインを手にトニー宅へ“戻る”。このUターンは、孤独に留まらず自分から関係を結び直すことを選んだ証しです。雇用主と従業員の線引きを超え、「居場所を分かち合う」方向へ一歩踏み出す瞬間として描かれます。

旅のラストスパート:北で見えた対照

帰路は大雪。南部で冷たかった警官たちとは対照的に、北部の警官はタイヤチェーン装着を手助けします。眠気に勝てないトニーに代わり、シャーリーがハンドルを握ってブロンクスへ。約束のクリスマス・イブに間に合うよう、二人の距離は道のりとともに縮まっていきます。

“先手”を選んだ理由:翡翠と一人の部屋

トニーの家への招待をいったん辞退したシャーリーは、豪奢だが誰もいない部屋で旅の記憶を宿す翡翠の石を見つめます。ここでよみがえるのがトニーの言葉で「寂しい時は、先手を打つんだ」。防衛にとどまらず、自分から扉を叩く決断へと背中を押され、シャーリーはワインを携えて再訪します。

客ではなく「友」として座る

クリスマスの食卓は共同体への受け入れの象徴。招かれるのではなく自ら訪ねることで、白人家庭/黒人ゲストという非対称を一歩乗り越えます。ドロレスの「手紙をありがとう」は、道中に二人が協働で紡いだ手紙=言葉の共同制作への感謝。学び合いの関係が、家庭という最も私的な場で正式に承認されます。

小道具が語る転換:翡翠・ワイン・手紙

物語を貫くモチーフは、「持ち帰るもの」から「分かち合うもの」へ役割が変化します。翡翠は守りの象徴から絆の記憶に、ワインは訪問の合図に、手紙は個人の技量から関係の証へ。小道具の位相が変わるとき、シャーリーの在り方も防衛から共在へと更新されているのが見えてきます。

弱さを抱えた勇気

YMCAプールの出来事で露見した脆さ(セクシュアリティ/孤独)は消えません。それでも弱さごと扉を開く。この“羞恥の越境”がラストのぬくもりを決定づけます。強さだけでなく弱さを差し出す勇気が信頼を生むという映画が積み重ねてきた核心が、ここで確かな形になります。

「マットレスに触るな」はなぜ?セリフに隠された心情

留置所でトニーがシャーリーに放つ「マットレスに触るな」(字幕は「汚いぞ」)。一見すると衛生面の注意ですが、そこには尊厳を守る意図、路上で培った予防の知恵、そして二人の関係が変わりはじめたサインが同居しています。短い一言に、物語の核心がぎゅっと詰まっているのです。

まずは字義どおりの意味:不衛生から守る実用的な警告

留置所の寝具は清潔とは言いがたいです。トニーは喧嘩沙汰や荒事の経験から、その現実をよく知っています。清潔を重んじるシャーリーの身なりや体面を守るための即時の注意。日本語字幕の「汚いぞ」という訳は、命令よりも保護のニュアンスを前面に出し、世慣れた助言として自然に響くよう調整されています。

にじむ尊厳のケア:屈辱の痕跡を残さないという配慮

ベッドやマットレスは、最も無防備にならざるを得ない場所。そこに不用意に触れさせないのは、“品位(dignity)”を汚させない盾でもあります。差別や辱めが日常化した環境下で、トニーは物理的な汚れだけでなく、心理的な汚れからも守る。短い言葉に、シャーリーの尊厳を死守する意思がにじみます。

関係性の変化が見える:指図から相互補完へ

物語序盤のトニーには偏見が残っていましたが、この場面では「彼の安全圏を自分のテリトリーに取り込む」ふるまいへと変化。雇われ運転手の枠を超え、守る側の友へスライドしています。直後、シャーリーはロバート・ケネディに連絡して事態を収束。力の貸し借りが入れ替わりながら、対等な信頼が立ち上がっていく流れが見えてきます。

字幕が運ぶニュアンス:命令からケアへの転調

原義の「触るな」は行為を禁じる響きが強いのに対し、字幕の「汚いぞ」は危険の指摘=相手を思う注意として伝わります。トニーの目線・声量・間合いにも注目すると、支配的ではなく支える方向の声かけだと分かるはず。ここでの一言は、衛生の警告であり、尊厳の盾であり、二人の関係更新の合図でもあります。

YMCAプール事件と「今夜は知られたくなかった」

物語中盤のYMCAプール事件は、人種差別と同性愛差別が重なる“二重の圧力”を一気に可視化する場面です。シャーリーの「今夜は知られたくなかった」という一言には、友情を守りたい気持ちと、自身の尊厳をこれ以上傷つけたくない切実さが込められています。ここを理解すると、以後の二人の距離感の変化が腑に落ちます。

事件の概要:プールで何が起きたか

夜、シャーリーは白人男性とYMCAのプールで見つかり、警察に手錠をかけられて拘束されます。南部の厳しい取り締まりのもと、黒人の夜間外出や“逸脱”と見なされる行為は即座に摘発対象でした。連絡を受けたトニーが駆けつけると、警官はシャーリーを「あんたのおばさん」(年配の同性愛者を揶揄するスラング)と侮辱。トニーは賄賂でその場を収めるという現実的な手を選びます。

二重の差別:人種と同性愛が交差する

この時代(1962年)の南部では、施設やサービスの線引きが当たり前で、さらに同性愛は違法・非難の対象でした。シャーリーは黒人であり同性愛者という二重の弱者性を抱え、社会的にも法的にも危うい立場に置かれます。制服と規則の名のもとに、彼の尊厳は二重に脅かされていたのです。

セリフの核心:「今夜は知られたくなかった」

シャーリーがつぶやくこの一言は、友情の破綻への恐れの表明です。偏見が強い土地で、雇用関係にある白人ドライバーのトニーに自分の弱点が露わになれば、「仕事も信頼も壊れるかもしれない」そう直感したのでしょう。彼はいつも品位(dignity)で身を守ってきましたが、この夜ばかりは脆さが露見した。なお、吹き替えの「あのことは君も知りたくなかったろ」という訳は、相手への配慮を含む言い回しで、気まずさを“二人で共有する”方向へ視線を誘導します。

この場面が変えた二人の距離

事件後、二人は「ボスと従業員」から「対等な友」へと歩みを進めます。トニーは運転手を降りず、「世の中は複雑だ」と受け止めて寄り添い続ける。シャーリーは一時、彼が去るのではと不安定になりますが、トニーは変わらずハンドルを握る選択をするというこの姿勢が後の「寂しい時は、先手を打つんだ」へつながり、クリスマスの再訪シーンまで一直線に橋を架けます。弱さを抱えた相手に離れず並ぶこと。ここが二人の関係を決定的に変えた転機です。

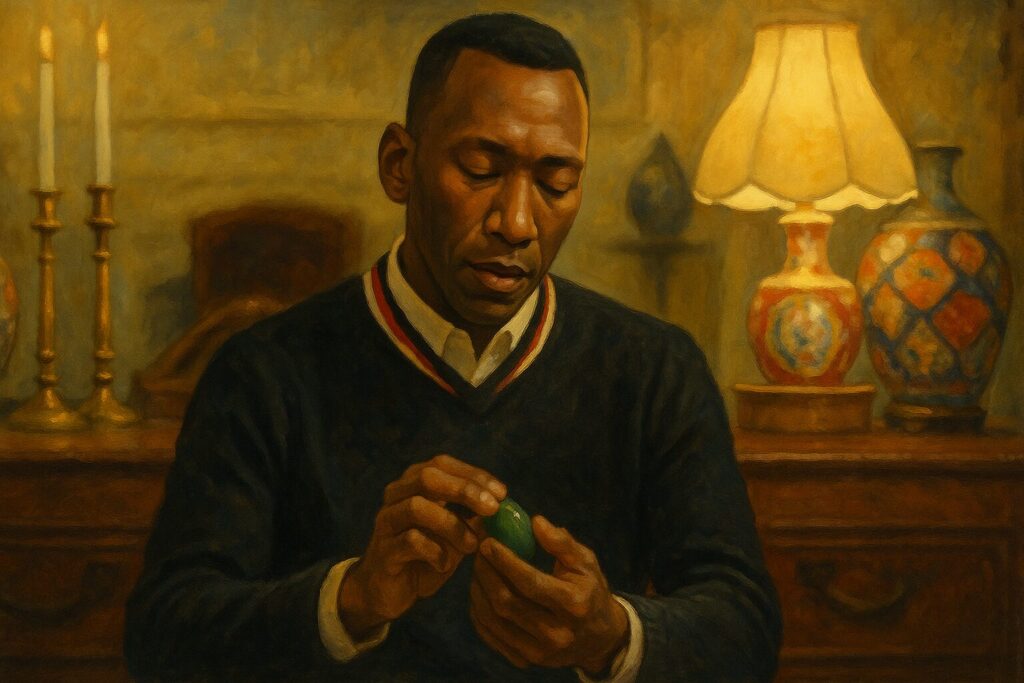

翡翠に込められた意味

物語の翡翠は、差別の時代を映す“緑”の色彩、トニーの価値観、そして二人の旅の記憶を一本に束ねる小道具です。最初は“拾い物”として登場し、やがてお守りから行動の合図へと役割を変え、ラストの再訪をそっと後押しします。

物語での初登場と推移

道中の売店でトニーが翡翠の小石を拾い上げる(くすねる)ところが起点です。チェリストのオレグが目撃し、ドン・シャーリーは「戻せ」と叱責。ところがトニーは戻したふりをして手元に置き、写真立ての脚代わりに使ってしまいます。終盤、この石はドン・シャーリーのもとへ渡り、彼が自宅で見つめることで、軽い逸脱の記念から二人の旅の記憶へと格上げされます。

緑が映す時代—グリーンブックとの呼応

翡翠のグリーンは、タイトルの『グリーンブック』と共鳴します。『グリーンブック』は黒人が安全に旅するためのガイドで、制度的差別の中での命綱でした。緑の石を最初に盗品同然に握るトニーは、無自覚な偏見や粗い倫理の象徴。やがて石がドン・シャーリーへ手渡されることで、“差別の色”を抱えたまま意味を塗り替えるプロセスが見えてきます。

※本来の「グリーンブック」の「グリーン」は黒人の郵便局員 Victor Hugo Green さんが出版した「The Negro Motorist Green Book」が正式名称で、「黒人の旅行者ためにグリーンが書いた本」であり、著者の名前であり、緑色のグリーンとは違います。

トニーの価値観の鏡—“路上の理屈”から礼節へ

翡翠はトニーの生存の理屈(拾っただけ、話術で切り抜ける)を可視化します。石を“返さない”判断は便宜と自己都合の表れ。しかし旅を重ねるうち、彼は手紙・礼節・責任を学び、石の扱いも変化。小石一つの行き先に、価値観の更新が反映されます。

ラストの合図—孤独から「先手」へ

豪奢なのに誰もいない部屋で、ドン・シャーリーは翡翠を見つめます。その瞬間に思い起こすのがトニーの言葉、「寂しい時は、先手を打つんだ」。翡翠は“一緒に過ごした道のり”の触媒となり、ドン・シャーリーはワインを手にトニー宅を訪ねる決断へ。ここで翡翠・手紙・ワインというモチーフは、「持ち帰るもの」から「分かち合うもの」へ位相を変えます。観る際は、翡翠の所有者や置き場所に注目すると、二人の関係位置と心の距離が読みやすくなります。小さな石が、大きな一歩を生むといった本作らしい余韻です。

友情は芽生えるが偏見はすぐ解けない

『グリーンブック』は、異なる背景を持つ二人が近づいていく過程を丁寧に描きます。ただし、そこで育った理解が社会全体の見方まで一気に広がるわけではありません。トニーの心は確かに動く。けれど、制度や周囲の常識は別の速度で動いています。

個人は変わるが「世間の目」は別物

旅の終盤、トニーはドン・シャーリーを友として深く尊重するようになります。一方で、黒人全体への見方が全面的に書き換わったとまでは言い切れません。仲間の差別的発言を止める場面はたしかに胸を打ちますが、動機はあくまで「ドン・シャーリーを守りたいから」。社会の常識そのものに挑む宣言ではない、というところがポイントです。

出会いが効いたこと/足りなかったこと

効いたことははっきりしています。長い車中の時間、共通の目標(ツアー完走)、トラブルを一緒に超える経験、そして手紙の添削を通じた人となりの理解。こうした積み重ねが偏見を揺らしました。

ただし足りなかったのは周囲の下支え。レストランの同席拒否や屋外トイレの強要、職務権限を盾にした取り締まりなど、差別を当たり前に動かす仕組みは終盤まで残ります。加えてドン・シャーリーは特別な経歴と教養を持つ人物で、黒人社会の「平均像」とは重ねられにくい。だからトニーの学びが“ドン・シャーリーという例外”で止まりやすいのです。

なぜ“友だちの例外”に留まりがちか

ドン・シャーリーは非日常的な成功者。トニーの敬意は強くても、「黒人はこうだ」という思い込み全体を一気に更新するには力不足です。さらに環境が差別を後押しする風のままでは、個人の経験が社会の標準に置き換わりません。結果として、行動の動機はドン・シャーリー個人への配慮にとどまり、広い意味での態度変容にはまだ届かないというこのリアルが映画に刻まれています。

学びのポイントと考えるヒント

まずメリットを押さえます。人は変わりうるし、長く関わり相手の人柄に触れることが偏見を揺らす最初の一歩になります。

同時に注意点も。物語を“差別が解ける万能モデル”として受け取ると、仕組みとしての差別が見えにくくなります。感動の陰で届かなかった部分にも目を向けましょう。職場や学校、地域で共通の目標に向かう機会を増やすと見方はどこまで変わるのか。“例外の友人”で終わらせない工夫(発言の場づくり、ルールの見直し)をどう用意するかといった点が観客である私たちに投げかけられている宿題です。

批判されたのはなぜ?本作は議論を呼んだのか?

『グリーンブック』は多くの賞をさらいながら、白人中心の語りや構造的差別の扱いの軽さ、さらに実話の再構成をめぐって大きな議論を生みました。温かな友情物語としての魅力は確か。その一方で、「誰の視点で、何をどう描いたのか」という問いが受賞によって一気に可視化されたのです。

白人中心の視点と「救済」図式への違和感

物語が主にトニー側の体験から語られるため、シャーリーが“導かれる側”に見える瞬間がある、という指摘が出ました。トニーが賄賂や交渉で危機を収める場面が重なることで、白人が黒人を救う構図(いわゆるホワイトセイヴィアー)に映るというわけです。もっとも、作中ではトニーもイタリア系として周縁に置かれており、「周縁同士の相互扶助」として読む擁護もあります。

構造的差別の軽視と“気持ちの良い結末”

1962年の南部では、入店拒否や屋外トイレの強要など制度が差別を運用していました。にもかかわらず、友情で乗り越える描写が楽観的すぎるという批判が起きます。クリスマスの温かなラストは感動的ですが、仕組みそのものは変わらないまま。心地よさが現実の痛みを薄めるとの受け止めが、作品賞受賞後の論争に油を注ぎました。

実話の扱いと“非典型性”という壁

脚本はトニーの息子ニック・ヴァレロンガが担当し、ドロレスへの手紙など証言ベースの要素が光ります。一方で、家族関係の描写や二人の親密さに関して遺族から異議も。さらにシャーリーは高い教養と特異なキャリアを持つ非典型的な存在で、彼への敬意が黒人集団全体への理解に広がりにくい、という構造的な限界も論点になりました。

受賞で拡大した論争と、それでも残る価値

同年は多様性を前面に出した作品が並び、アカデミー作品賞の選択が象徴的意味を帯びました。「誰の物語を称賛したのか」という問いが強まった背景です。

それでも、本作の価値は揺らぎません。ユーモアと品位(dignity)で他者理解の第一歩を描いた人間ドラマとして強度がある。手紙・翡翠・食卓といった小道具の回収も見事です。観る際は、個人の心が動くプロセスを味わいつつ、制度や歴史の層は別の速度で残るという距離感を意識すると、「感動」と「現実」の両方が見えてきます。

『グリーンブック』ネタバレ総括:「マットレスに触るな」が示す核心

・1962年の米南部を舞台に黒人ピアニストのドンと運転手トニーの南部ツアーを描く

・『グリーンブック』は黒人旅行者の安全ガイドで旅の命綱として機能する

・ドンは黒人かつ同性愛者として、トニーはイタリア系として周縁に置かれる存在だ

・長時間の同乗と共同目標が偏見をほぐし相互学習が始まる

・フライドチキンの反転ギャグが食のステレオタイプを揺さぶる設計だ

・YMCAプール事件は人種差別と同性愛差別の二重の圧力を可視化する

・「今夜は知られたくなかった」は友情崩壊への恐れと尊厳防衛の吐露だ

・「マットレスに触るな」は衛生と尊厳を守る警告で関係変化のサインだ

・翡翠は“緑”のモチーフとして旅の記憶と価値観の更新を象徴する

・クリスマスの再訪は「先手を打つ」自己決定で客から友へ移行する瞬間だ

・トニーの変化はドン個人への敬意に留まり社会全体の偏見を書き換えない

・映画は個人の変化に焦点化し構造的差別の全体像は描き切らない

・白人中心の語りや“救済”図式、実話の再構成に批判が向けられた

・二人は旅後も交流が続いたとされ、トニーもドンも2013年に逝去した