2002年公開のM・ナイト・シャマラン監督作『サイン』は、宇宙人の侵略を“世界”ではなく一軒家の視点に落とし込んだSFスリラーです。本記事では、まず基本情報とあらすじを手早く押さえ、続けてテーマ考察で「偶然をどう読むか」という核心に迫ります。グラハムの名言「人には2つのタイプがある」を起点に、タイトル「サイン」の意味を二層(前兆/啓示)で読み解き、どこが見どころなのかを具体例で提示。考察パートでは、日常の断片が機能へ跳ね上がる伏線と回収を丁寧に追い、アルミホイルの“帽子”やリビングでのフルスイングが、家族の連帯と解釈の転換をどう可視化するかを解説します。あわせて「水に弱いのになぜ?」などの謎、擬態や高跳躍といった宇宙人の描写の意図にも踏み込みます。最後に、興行データや監督カメオ、キャスティングの裏話などのトリビアまで一気に網羅。見せない恐怖の演出から、信仰と家族の再生へたどり着くカタルシスまで——再見したくなる導線を、この一本のイントロでまとめてご案内します。

『サイン』映画ネタバレ考察|あらすじ・テーマ・タイトルの意味を解説

チェックリスト

-

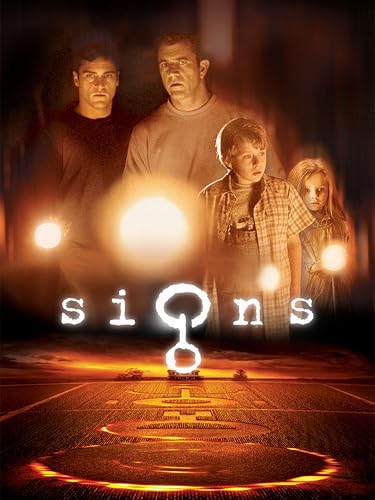

基本情報:2002年公開/米国/106分。監督・脚本M・ナイト・シャマラン、主演はメル・ギブソン&ホアキン・フェニックス(共演:ローリー・カルキン、アビゲイル・ブレスリン)。

-

コンセプト:宇宙人の侵略を“世界”ではなく一家の視点に縮小し、家族ドラマ×SFスリラーとして描く中編。

-

興行・評価:世界興収約4.08億ドル/日本34億円。RT74%・MC59の“概ね好評だが賛否あり”。

-

演出の核:見せない恐怖(音・間・画角)と伏線回収が快感を生む。水のコップ/バット/喘息/「See/Swing away」が終盤で一線に結実。

-

物語の軸:ミステリーサークル出現→籠城→居間での対峙。水=弱点の露見と家族の連携で危機脱出、グラハムは偶然を“サイン”として読み直し信仰と父性を回復。

-

鑑賞の勘所:派手なSFバトルではなく、家族の再生と“何を信じるか”に重心。設定の厳密さより寓話性を意識すると、ラストのカタルシスが深く響く。

基本情報:映画『サイン』の要点まとめ

| タイトル | サイン |

|---|---|

| 原題 | Signs |

| 公開年 | 2002年 |

| 制作国 | アメリカ合衆国 |

| 上映時間 | 106分 |

| ジャンル | SF/スリラー/ドラマ |

| 監督 | M・ナイト・シャマラン |

| 主演 | メル・ギブソン、ホアキン・フェニックス |

宇宙人の侵略を“世界規模”ではなく一家の視点に落とし込んだ、2002年公開・106分の中編です。監督・脚本はM・ナイト・シャマラン。ジャンルは家族ドラマ×SFスリラーの融合で、メル・ギブソン(グラハム)、ホアキン・フェニックス(メリル)、ローリー・カルキン(モーガン)、アビゲイル・ブレスリン(ボー)が等身大の恐怖と再生を体現します。世界約4.08億ドル/日本34億円のヒット、レビューはRotten Tomatoes 74%/Metacritic 59。“見せない恐怖”と伏線回収の快感が刺さる一方、設定の厳密性を重んじる見方では賛否が分かれやすい作品です。

作品データと位置づけ

2002年公開/106分。監督・脚本はシャマラン。物語は“地球の危機”をテレビ越しに映しながら、食卓・居間・地下室といった生活圏の緊張にフォーカスします。家族ドラマ×スリラーという掛け合わせが核で、泣き笑いと恐怖が同じフレームに収まります。

興行と評価の実績

興行は世界約4.08億ドル、日本34億円で大ヒット。評価はRT 74%/MC 59と“概ね好意的だが賛否あり”。心理的緊張と信仰の物語に惹かれる層には強く刺さり、設定整合に目が行く人には引っかかりが残る——そんな分かれ目です。

作品の特徴(押さえどころ)

見せない恐怖が持ち味。UFOや“それ”の露出を絞り、音・間・カメラ位置で不安を膨らませます。終盤には、家中の水のコップ/メリルの打撃/モーガンの喘息/妻の最期の言葉が一本の線に回収。世界の混乱より、一家の半径数メートルで起きる出来事が物語の主戦場です。

メリットは、家族の再生とスリラーの緊張を一度に味わえること。ジェームズ・ニュートン・ハワードのミニマルなスコアとテンポのよい編集が、恐怖とカタルシスを後押しします。注意点は、宇宙人設定の厳密さを求めると違和感が残ること。“何を信じるか”を問う寓話として受け取ると、狙いがすっと腑に落ちます。

あらすじ|一家の視点で進む“侵略”と再生

妻を亡くし信仰を閉ざした元牧師グラハムは、弟メリルと子どもたち(モーガン/ボー)と静かな農場暮らしを送っています。ある朝、トウモロコシ畑に巨大な“サイン(ミステリーサークル)”が出現し、愛犬の異変や家の周囲の気配が日常をきしませます。やがて世界各地でも同様のサインとUFOが報じられ、家族は家を守るための決断を迫られます。物語は「偶然か、それともサインか」という解釈の岐路で、一軒の家が意味を取り戻すまでを描きます。

畑に現れた兆し――不穏な朝の始まり

広大な畑に幾何学模様が一夜で刻まれ、家畜や子どもたちの反応も落ち着きません。平穏な生活は、見えない“何か”の気配に静かに侵食されていきます。

世界規模の異変――ニュースが不安を増幅

同様のサインが各地で多発し、テレビはメキシコ上空のUFOを連日報道します。ベビーモニターのノイズや屋根を渡る足音が「見えない恐怖」を増幅し、情報はあるのに正体は見えない状態が続きます。

籠城の決断――家を“要塞”に変える

グラハムとメリルは窓を板で覆い、籠城を選びます。最期かもしれない夜の食卓に好物を並べますが、祈れない父と祈りたい息子の齟齬が噴き出し、感情の糸が張りつめます。侵入の兆しが濃くなると、一家は地下室で一夜を明かします。

居間での対峙――“意味”が交差する瞬間

夜明け、居間には侵入者。モーガンに白いガスが吹きかけられる緊迫の中、グラハムは妻の最期の言葉「See(見て)/Swing away(振り切って)」を思い出します。視線の先には、家中に置かれた水のコップと壁の記念バットがありました。

水・打撃・喘息――連鎖して危機を切り抜ける

合図を受けたメリルがフルスイングで侵入者を打つと、水が弾けて弱点(対水)が露わになります。さらにモーガンは喘息発作で気道が閉じていたため毒ガスの吸入を免れます。バラバラだった要素が一本の“サイン”として連結し、家族は間一髪で危機を脱します。

信仰と家族の再生――世界の“意味”を取り戻す

ラジオはUFO撤退を告げ、生活は静けさを取り戻します。グラハムは出来事を偶然ではなく“サイン”として受け取り直し、父であり牧師としての自分を回復します。世界の形は同じでも、世界の“意味”が変わる。本作はその余韻を残して幕を閉じます。

本作は派手な戦闘を見せるSFではありません。食卓・居間・地下室といった生活圏の恐怖にカメラを固定し、家族の断絶と再接続を丁寧に描きます。この視点で観ると、ラストのカタルシスがいっそう強く響きます。

テーマ考察:世界の形は変わらないが、意味は変えられる

『サイン』は、出来事を“偶然”ではなく“兆候(サイン)”として読み替える力を描く物語です。外の現実は同じでも、解釈が変われば判断が変わり、行動が変わる。結果として、家族は喪失から立ち上がれます。

解釈が行動を変える

ポイントはシンプルです。世界をどう読むかが、そのまま行動の質に反映されます。偶然と見るか、サインと見るか——その選択が希望や協働の可否を左右します。

グラハムの再生と「選ぶ」スイッチ

妻を亡くして祈りを絶ったグラハムは、危機のただ中で世界の読み方を迫られます。読み替えのスイッチが入った瞬間、父としての見る→合図する機能が戻り、家族の連携が動き出します。

水・喘息・バット・言葉——断片が連鎖する

家中の水のコップ、モーガンの喘息、壁のバット、妻の「See/Swing away」。いったんは無関係に見えた断片が、視線→決断→実行という一連の行為に接続され、家族を救う仕組みに組み替わります。何が起きたかより「どう意味づけたか」で勝敗が決まる設計です。

キリスト教モチーフの機能(清め・祈り・小さな復活)

水=清め、祈りの断絶と再接続、死線からの“小さな復活”。教義の講釈ではなく、日常の小物や所作に染み込ませる演出で、信仰の回復が普遍的な“意味の回復”として立ち上がります。

「水に弱い宇宙人」をどう読むか(寓話として)

設定の厳密さを優先すると違和感は残ります。ここはハードSFではなく寓話として受け取り、脅威の整合よりも意味づけが行動を変える人間ドラマに焦点を合わせると、ラストのカタルシスが鮮明になります。

結局のところ、本作が示すのは「現実の形は変わらないが、私たちの意味づけは選べる」というメッセージです。解釈を選ぶ勇気が、喪失からの回復と家族の再結束を導く——それが『サイン』の核だといえます。

名言「人には2つのタイプがある」の真意と効用

グラハムのセリフで 「人には2つのタイプがある。ひとつは、この世には偶然などなく、奇跡が存在すると信じているタイプ。 もうひとつは、すべては単なる偶然で、未来は自分次第なのだと思うタイプ。」

この名言は、「現実をどう“読む”かが、その後の行動と結果を左右する」という『サイン』の心臓部を言い当てます。作品は宇宙の謎解きではなく、解釈の選択が家族の命運を変える過程を描きます。

この名言が射抜く核心(結論→理由→具体例)

要するに、人は同じ出来事を奇跡(サイン)と読むか、偶然と読むかで、勇気・協働・実践の度合いが変わります。解釈は感情(希望/不安)を動かし、判断(備える/諦める)を変え、行動(振る/固まる)を決めるからです。

具体例として、家中の水のコップ、モーガンの喘息、壁のバット、そして「See/Swing away」が、見る→合図→フルスイングという連鎖を起動し、家族を救います。

二分法の意図:価値観ジャッジではなく意思決定フレーム

この二分法は「信じる人が上、信じない人が下」という序列づけではありません。危機下で使う意思決定のフレームです。

奇跡派は世界に配慮や秩序を見いだし、希望を保ったまま連帯と実行に踏み出しやすい。

偶然派は無作為性を強調しやすく、コントロール欲求が過度になって孤立や停滞に傾くことがある。

物語は両者の長短を踏まえつつ、最終的に「信じることで実践が起動する」側へ舵を切らせます。

物語との結びつき:ソファの会話からクライマックスへ

ソファで語られた二分法は、終盤で実地試験を迎えます。

See(見る)——コップの配置や壁のバットという“現実の布置”を発見する。

Swing away(振り切る)——迷いを断って実行する。

ここで信仰は“説明の勝敗”ではなく、気づきと決断を促す道しるべとして機能します。

教訓としての3つの視点(フレーミング/連携/極端の罠)

- フレーミングが結果を変える:同じ事象でも「サイン」と読めば備えに変わり、行動が結果を動かします。

- 連携は共有解釈から生まれる:父=判断と合図、弟=実行、子ども=兆しの保持(水・ベビーモニター)。役割補完は共通の意味づけがあってこそ。

- 極端の罠を避ける:盲信は危ういが、シニシズムも行動を凍らせます。信じることで手足が動く——この実践性が映画の提案です。

決して宗教の“証明”ではない

作品は神の実在を証明しません。むしろ、「現実の形はそのままでも、意味は選べる」ことを描きます。ラストの「誰かに助けられたの?」「そうだ、誰かに」という余白は、観客自身の解釈を促すためのものです。

この名言の真意は、信じる/信じないをめぐる信仰論争ではなく、「危機でどう動くか」を決める道しるべを選べということ——それが『サイン』全編を貫く実践的メッセージです。

タイトル「サイン」の意味を深掘り――“兆し”と“啓示”をどう読むか

『サイン(Signs)』という題は、物語の核そのものです。ひと言でいえば、目の前の現象を「偶然」と見るか、「サイン(徴し)」と読むかという解釈の選択を観客に突きつけます。シャマランは、世界で起きるマクロな異変と、家の中に散らばるミクロな手がかりを二重写しにし、読み替えた瞬間に行動が変わり、結果が変わるという体験を設計しています。

前兆としてのサイン(マクロ)

畑に刻まれたミステリーサークル、屋根を渡る足音、ベビーモニターのノイズ――これらは世界規模の異変を告げるマーカーです。UFOの誘導標識として機能し、「外で何が起きているか」を示す前兆として物語を押し出します。

啓示としてのサイン(ミクロ)

一方、家の中に転がる“取るに足らない”断片――ボーの飲み残しの水、モーガンの喘息、壁のバット、妻の最期の言葉「See/Swing away」。父グラハムがそれらをサインとして読み替えた瞬間、見る→決断→実行の連鎖が立ち上がり、家族を救う具体的な作戦へ変わります。ここで水=清めといったキリスト教的モチーフが、象徴に留まらず“効く行為”へ転化します。

意味が生まれる瞬間

タイトルが複数形の“Signs”であるのは、層の異なるサインが同時多発するからです。作品は「事実の羅列」より解釈の選択を前面に出し、バラバラの出来事が一本の“意味”へ跳躍する過程を描きます。世界の形はそのままでも、読むレンズが変われば行動と結果が変わる――この転換そのものが題名の射程です。

映画言語としてのサイン

短いホームビデオの一瞬、地下室の“手”、沈黙や環境音の“間”。シャマランは見せない演出で観客に画面外の気配を読み取らせる仕掛けを敷きます。映像と音響そのものが「サイン」として機能し、観客は登場人物と同じく“読む側”へと巻き込まれます。

よくある違和感の受け皿

「水に弱い宇宙人?」という疑問は、設定の完全整合ではなく“寓話としての必然”と捉えると腑に落ちます。侵略は家族ドラマを照らす舞台照明であり、水(清め)に触れて退く“悪しきもの”という比喩が、水・バット・喘息・言葉という伏線群を束ねるハブとして働きます。

最終的に『サイン』は、世界に散らばる兆しと徴をどう意味づけるかを観客に手渡す物語です。前兆(外側)と啓示(内側)が重なったとき、偶然はサインへ。そして人はもう一度、前へ進める――この“読み替えの力”こそ、タイトルに封じられたメッセージです。

『サイン』の見どころ:家族の絆と再生

宇宙人侵略のスリラーに見えて、物語の中心は一軒の家族が壊れ、つながり直すまでのドラマです。UFOの報道やミステリーサークルは背景に退き、食卓・居間・地下室といった生活空間で、恐怖とケアと決断が折り重なります。見終えたあとに残るのは派手なスペクタクルではなく、「意味は取り戻せる」という手触りです。

夕食の崩壊と抱擁——断絶が見える瞬間

緊張が極まる夜、グラハムは子どもたちの好物を並べます。しかし祈りを拒む父と祈ろうとする息子が衝突し、食卓は決壊。次の瞬間、全員が泣きながら抱き合います。断絶の可視化から抱擁への転調が、のちの協働に微かに舵を切る重要なシーンです。

誕生エピソードの語り——恐怖を減圧する父の言葉

地下室の暗闇で、グラハムは子どもたちが生まれた日の話をゆっくり語ります。これは単なる回想ではありません。家族の由来を言語化して“いま”の恐怖を減圧するケアとして機能します。自分たちは何者かを思い出すことで、避難・看護・抗戦へと意識が切り替わるのです。

役割の補完——父・弟・子の相互支え

家族の動きは、欠けを埋め合う補完関係で整理できます。

- 父:現実を“見る”判断と、行為を起動する合図を出す。

- 弟:フルスイングで実行する腕力と、緊張をほぐすユーモア。

- 子どもたち:ボーは“水のコップ”、モーガンは宇宙人本やベビーモニターで兆しを保持。

前述の通り、ばらばらに見えた行動が終盤一本の連鎖となり、家全体の“抵抗力”に変わります。

“敵”=迷いを越え、意味を取り戻す

侵入者を退ける場面は物理的勝利であると同時に、偶然と無意味への解釈の勝利でもあります。妻の「See/Swing away」が視線の指示(見る)→行動の起動(振り切る)に読み替わった瞬間、家族は点在していた出来事をひとつの意味へ束ね直します。こうして家は日常へ、父は牧師の衣へと帰還できます。

メリットは、スリラーの緊張と家族再生のカーブ(断絶→協働→再生)を並走で体験できること。再見時には、水・バット・喘息・最期の言葉の噛み合いがより鮮明になります。

一方で、対宇宙人の大スペクタクルを期待すると肩透かしに感じるかもしれません。着地点は“世界の救済”ではなく、一つの家の意味回復。ここを押さえておくと、ラストのカタルシスがぐっと深まります。

『サイン』映画ネタバレ考察|伏線・アルミホイル・疑問点を解説

チェックリスト

-

伏線と回収:ボーの“飲み残しの水”、モーガンの喘息、壁のバット、妻の「See/Swing away」がクライマックスで連鎖し、偶然がサインへ反転して家族を救う設計。

-

アルミホイルハット:不安を“扱える形”にする儀式として家族の結束を生み、テーマ(意味づけが行動を変える)に直結。文化的起源は1927年作ジュリアン・ハクスリー作にまで遡る。

-

最大の見せ場=フルスイング:見せない恐怖で溜めた緊張を解放し、視線誘導→一撃→水しぶき→弱点露見までを画と音で明快に可視化。ファンサービスを超えた物語的必然。

-

“謎”の読み替え:水に弱いのになぜ地球/白兵戦/ドアノブ/早期撤退/ベビーモニター混信/サークルの用途/妻の言葉…は、寓話性や短期襲来(偵察・拉致)仮説で整理可能。

-

宇宙人像:擬態・高跳躍・近接毒ガスの“近接脅威”、水が致命傷。個体は軽装だがUFOはシールド持ち――艦は硬く・個体は軽くという配分で生活圏を侵す。

-

再評価とトリビア:9/11後の“見えない恐怖”から、今は“信じるものとの対話”へと受容がシフト。世界興収約4.08億ドル、『鳥』オマージュ、監督カメオやキャスト裏話も再見性を後押し

伏線と回収で読む『サイン』――“偶然”が“意味”へ変わる瞬間

『サイン』の醍醐味は、何気ない日常の断片が後半で具体的な機能に跳ね上がり、家族の生死を分ける切り札へ変わるところにあります。ここでは主要な伏線を、何が伏線だったか → どう回収されたか → 物語に与えた影響の流れで一体化して解説します。ばらばらに散っていた出来事が一本の線でつながった瞬間、単なる偶発はサイン(徴)へと反転し、物語の意味が立ち上がります。

ボーの「飲み残しの水」

最初は潔癖ぎみの癖として描かれる、家じゅうに点在する飲みかけのコップ。居間での対峙で水がはじけ飛ぶと、宇宙人の皮膚が焼ける反応が露見します。散らばったコップは結果的に即席の防御網となり、水=清めのモチーフが“象徴”から“効く行為”へと変わります。

モーガンの喘息

吸入器が手放せない重い発作は、不安を煽るだけの設定に見えます。しかしクライマックスでは、宇宙人の毒ガスを浴びかけても気道の狭窄ゆえに吸入を免れる“体内バリア”として機能。弱みが盾に反転し、グラハムが出来事を「守られていたサイン」だと読み替える引き金になります。

メリルのバットとフルスイング

元マイナーの強打者という過去と、壁に掛かった記念バット。この能力×配置の組み合わせが、「Swing away(振り切って)」の合図で点火します。フルスイングが水を弾けさせ、弱点攻撃のループを起動。三振も多かった“大振り”は、現在の突破口へと反転します。

妻の最期の言葉「See/Swing away」

事故現場で残された謎めいた言葉は、長らく重荷でした。終盤、グラハムが現実をSee(見る)ことで部屋の配置(水のコップ/バット)を読み取り、Swing awayへつなぐ具体的作戦に変換。抽象的な慰めは、見る→判断→号令の回路を取り戻す実践的トリガーになります。

水/喘息/バット/最期の言葉――どれも単体の小ネタではなく、見る→決断→実行の連鎖を始動させる部品です。回収の瞬間、散らばった偶然はサインへと反転し、家族は生き延び、グラハムは信仰と父としての役割を取り戻します。言い換えれば、『サイン』の伏線回収は設定の穴埋めではなく、「解釈が現実を動かす」プロセスの可視化なのです。

『サイン』で光る小道具|アルミホイルハットの意味と由来

物語の緊張が高まる局面で登場するアルミホイルの“帽子”は、ただのギャグではありません。世界中で“サイン”やUFO報道が増え、家族の不安が膨らむ中、モーガンが本の知識を頼りに「宇宙人に考えを読まれないように」と銀紙の帽子を作る。まずモーガン、次にボー、ついにはメリルまで被り、グラハムは「え?お前もか…」と苦笑して見て見ぬふり。この一連の流れが、目に見えない恐怖を“扱える形”に変え、家族の同調を生みます。効能の実証よりも、「効くと信じる」行為が心を整え、行動を促す──作品の核である“偶然をサインとして読む”というテーマに直結する小道具です。

作中での描写:不安を“可視化”する儀式

テレビや本の断片情報が不安を増幅する最中に、アルミ帽子=即席のシールドが登場します。子どもが自分でできる“おまじない”として機能し、見えない読心や監視への恐怖を具体的な所作へ落とし込みます。

心理効果とテーマの接点:意味づけが行動を変える

三人が同じ帽子を被ると、孤立した恐れが共有された不安へ転換。小さな儀式によって視線と感情がそろい、のちの「See/Swing away(見て/振り切って)」という実践に向かう助走になります。ここで重要なのは、“信じて行う”ことで心が整い、手足が動くことです。

ユーモアと緊張緩和:呼吸を取り戻す一拍

メリルまで被る光景は、張り詰めた場面に短い笑いの呼吸を挟みます。作品は陰謀論に与するのではなく、父の苦笑やスルーでメディア情報との距離感を保ちつつ、家族ドラマの温度を落としません。

由来と文化史:tin foil hat は『サイン』発祥ではない

しばしば「『サイン』がアルミホイルハットの元祖」と語られますが、外部干渉からの防御方法としては最古の文献上の登場は1927年。アメリカの作家ジュリアン・ハクスリーの短編「The Tissue-Culture King(組織培養の王)」で、“アルミ箔の帽子でテレパシーの影響を遮断できる”旨が言及されています。のちに冷戦期の「マインドコントロール/電磁波兵器」不安と結びつき、陰謀論の記号として広がり、映画・漫画・テレビでサブカル的ジョークの定番に。『サイン』はこの文化的記号を、家族の結束を生む儀式として巧みに取り込んでいます。

現実世界の派生:グッズ化と“効能”の話

現実には“電磁波対策”をうたう商品が出回り、アルミを貼った麦わら帽子が買い占められたという話もあります。ただし本作は効果の実証を描く物語ではありません。不安を自分でコントロールできるサイズにするという点こそ、スクリーン上のアルミホイルの核です。

アルミホイルハットは、見えない恐怖を扱うための小さな儀式であり、家族を一枚にまとめる結束のサイン。そして観客に向けては、「何をサインとみなすか」という読みの自由をそっと手渡す、印象的な小道具と言えます。

『サイン』の最大の見せ場は「フルスイング」

リビングでのフルスイングは、個人的に『サイン』最大の見せ場です。ここまで積み上げてきたキャラクターの成長、張り詰めた恐怖、丁寧に仕込まれた伏線、そして音楽と編集が、一気に噴き上がります。単なる爽快カットではありません。「偶然」が「サイン」に反転する瞬間を、行為の連鎖で体感させるクライマックスなのです。

溜めから解放へ――一撃までの導線

物語は終始“見せない恐怖”で緊張をため続けます。屋根の足音、地下室の“手”、ベビーモニターのノイズ……。そして居間でグラハムが「See/Swing away」を思い出すと、視線は壁のバットと家じゅうの水のコップへ。次の瞬間、メリルのフルスイングが解き放たれ、打撃音と水しぶきが一気に空気を変えます。張りつめた糸が切れる解放感が、画と音で最大化されています。

家族プレーの着地――役割が同時に噛み合う

ヒーローは一人ではありません。父は見る・判断して合図、弟は振り切る実行、子どもたちは兆しを持ち寄る(コップの水/ベビーモニター)。さらにモーガンの喘息が“毒ガス回避”という体内の盾に反転します。ばらばらのピースが同時に噛み合い、見る→振る→水が飛ぶ→弱点が露わになるという勝利の流れが立ち上がります。

伏線の総決算――“偶然”が“サイン”へ変わる

ボーの飲み残しの水は散らかっただけに見えて、実は決定打の燃料でした。壁の記念バットは過去の名残ではなく、“いま振るための道具”に再定義されます。妻の最期の言葉は抽象的な慰めではなく、視線誘導(See)→実行命令(Swing)という作戦指示として回収。この回路が一気に通電する手応えこそ、見せ場の核です。

「ファンサービス」を超える説得力

「ホアキンのフルスイングは完全にファンサービス」という声もありますが、実際は人物の物語が着地する一撃です。三振も多い“賭けの大振り”という過去が、ここでためらいを断つ決断力へ反転します。だから観客はご褒美として楽しみつつ、物語上の必然として深く納得できます。

画と音が支える“当たった”の実感

カメラはバット→水→相手へ視線を運び、一打目でよろける→水が掛かる→皮膚が焼けるの因果を明快に見せます。指が欠けた手で同一個体だと示す細部も効いています。過度なVFXに頼らず、編集の間と効果音が打撃の重みを伝えるため、満足度がぐっと上がります。

見返すと、コップの位置・高さ・数が見事に“兵站”として機能していると気づきます。家の地の利を事前に地図化しているから、「家にあるもので守り切る戦い」として腑に落ちます。フルスイングは偶然の一発ではなく、最初から敷かれていたレールのゴールなのです。

『サイン』の“謎”&疑問を考察――屁理屈込みでスッキリ編

物語は設定の完全整合より「どう読むか」を重視していますが、だからこそ小さな引っかかりが残りがち。ここでは、代表的な疑問にまじめな理屈と少し屁理屈の両輪で答えます。

1) 「水」に弱いのになぜ地球へ?

劇中の本(ビンブー博士)が示す宇宙人の目的は「探索を深める」か「侵略」の2択とされ、物語全体の描写(各地のサイン=誘導標識、UFOの編隊・シールド、防御を破っての家屋侵入、毒ガス使用)も組織的な“侵略行動”の側に寄っています。

しかし、そもそもこのビンブー博士がこの宇宙人にインタビューをしたわけでもないですから、この設定自体が真偽は不明です。

後でも出てきますが、高度文明の宇宙人によるまさかの白兵戦や短期間での出現と撤退という点を考えると長期占領ではなく、短期の奇襲・回収・離脱を想定していたのでは」と考えると矛盾は生じないのではないでしょうか。

この場合であれば、水域と多湿地帯を避けて点在侵入すればリスク管理は可能。まさか「飲み残しの水」が大量にある家は想定外だったでしょう。加えて、水=清めの象徴が“悪しきもの”を退けるという宗教的比喩も重ねられています。

2) なぜ銃火器じゃなく白兵戦+毒ガス?

彼らの目的として「食糧が豊富な地球を無価値な星にしないため」と考えると、大火力で一気に焼き払うより、個体(人間)を確保しつつ被害を最小化する必要があります。

宇宙人のフィジカルデータは身長は2m以上(「2m近い」との表現もあり)、オリンピック選手以上の身体能力で約3mを余裕で跳ぶジャンプ力があり、屋根から地上へ一瞬で移動するスピードと機動性を備えております。

さらに、皮膚をカメレオンのように変化させる擬態能力を持っていることから、さっさと食料、資源を回収することが目的であれば、大火力は使えない、でも地球人にフィジカル的に負けるわけがない。じゃあ、白兵戦が最良であると考えたのではないでしょうか。

3) いわゆるドアノブ問題(扉の扱いが下手)

手首の爪(鉤爪)は、回して握るドアノブの機構操作に不向きだった可能性があります。地球人と違う身体設計の種族に地球人の回転式ノブは不利。さらに指を切断された個体もおり、握力・巧緻性が落ちている描写とも整合がとれていると思いますが、そもそも高度文明の宇宙人からしたら、ドアノブがなんなのかわからない。Z世代以降の子供が昔のダイヤル式の黒電話の使い方が分からないのと同様の理由かと。

4) 大々的に現れてすぐ撤退するのはなぜ?

先述した通り食料確保と資源保全が目的で潜入し、肉弾戦を試みたため、作中のラジオが伝える通り、人類が弱点(水)を掴み、宇宙人は任務を損切りして撤退に移行しました。居間にいた宇宙人は取り残されたケース。

5) ベビーモニターで交信ノイズが拾えるの?

ベビーモニターが“偶然にも宇宙人の交信を拾う”と説明されており、空に掲げると「ケロロッ」という会話めいたノイズが聞こえる描写、そして地下室に避難中は外の様子を探る道具として使われることも説明されています。

一方で、なぜ拾えるのかという技術的な理由(周波数や方式)までは示されていませんが、民生機の混信は現実でも起こるため、宇宙人の交信が拾えるかもしれません。

6) ミステリーサークルは本当に誘導標識?

作中で宇宙人が明確に標識と説明しているわけではありませんが、ニュースでは世界各地で同じ幾何学模様が出現し、その上空にUFOが集結。

さらに鳥が見えないバリアに衝突する場面からサークル地点で防御シールドが展開されていることがわかる。

また、サークルができたあとに実際に家が襲われるなどの流れを考えると、サークル→襲来地点のマーキングという因果を補強しています。

つまり地図=目印として示唆。世界規模の“起きていること”を知らせるマクロのサインで、物語は一家のミクロへ視点を固定しています。

7) 妻の最期の言葉「See/Swing away」は予知? 偶然?

視線誘導(See)→実行命令(Swing)という行為指示に読み替えられた瞬間、断片がつながる。“予知”でなくとも解釈が行動を起動する好例。信仰的には神のサインと読む余地も残す二重構造であり、“どう意味づけるか”で行動が変わる物語を最も体現しているシーンです。

つまり、どちらとも言えます。

本作の“謎”は穴埋めクイズではなく、観客に「偶然と見るか、サインと見るか」を迫る装置です。理屈で埋めても良し、屁理屈で転がしても良し。どちらを選ぶかという解釈の色眼鏡こそが、物語の核心にあります。

宇宙人の正体と描写――家の内側へ忍び寄る脅威

本作の宇宙人は、生活圏に入り込む“近接脅威”として設計されています。外見や動きは断片的にしか見せず、観客に“読む”余地を残すのが特徴。ここではフィジカル、攻撃手段、弱点、作戦思想までを一気に整理します。

体格と運動性能

身長はおよそ2mでスリム。爬虫類めいた質感を持ち、カメレオンのような擬態で背景に溶け込みます。さらに瞬発力と跳躍力が高く、屋根から地上へ一気に移動する描写も。発する「ケロロッ」「ピロロッ」といったクリック音は、不意に近さを知らせる“音のサイン”として機能します。

攻撃手段と戦術思想

至近距離で指先から白い霧状の毒ガスを噴出し、顔面めがけて制圧する白兵戦志向。家屋には静かに侵入して待ち伏せし、姿を見せ過ぎないまま心理的圧迫を加えます。派手な火力よりも、“近寄る怖さ”で支配する設計です。

防御と弱点(水が致命傷)

最大の穴は水への脆さ。肌にかかると焼けただれるように損傷します。個体は重装備ではなく、主に擬態=回避で生き延びるタイプ。一方、母体であるUFOは昼は透明化・夜は発光し、見えないシールドで外部からの干渉を遮断(鳥が衝突して落下する描写が象徴的)“艦は硬く、個体は軽装”という防御の配分が見て取れます。

知性と作戦計画(サインとUFO)

侵攻の前段として、各地の畑に巨大な幾何学模様(サイン)を描きます。これは降下・集結ポイントの“誘導標識”として機能し、同種の模様の上空にUFOが静かに集結。広域で同時多発的に出現・撤退できることから、行動の同期と計画性は高いと考えられます。屋内侵入や攫取を想定した“短期・局所”の運用も一貫しています。

交信ノイズと“気配”の演出

作中ではベビーモニターが交信ノイズを拾う場面が繰り返され、接近時に特定の周波信号が発せられていることを示唆します。物語上、このノイズは“簡易レーダー”となり、家族が逃げる・隠れる・備えるタイミングを作る重要な手がかりに。画面外の脅威を音で可視化する仕掛けです。

行動パターンの要点と見せ方

動線はおおむね、サイン設置 → 上空の静的包囲 → 家屋への静かな侵入。世界規模の動きはテレビやラジオ越しの“情報”に留め、カメラは徹底して一家の生活圏に貼り付きます。結果、宇宙人のメカニクスは日常の恐怖に直結し、観客は“家の内側”で脅威を体感できます。

『サイン』の宇宙人は、擬態・跳躍のフィジカル×毒ガスの近接攻撃×サイン→UFOの戦略配置で家族を追い詰めます。ただし水という決定的な弱点があり、家の中に散らばった水のコップ/記念バット/喘息/最期の言葉が連鎖した瞬間、優位は反転。高い知性と脆さのアンバランスが、作品の“見えない恐怖”と“意味の反転”をいっそう際立たせています。

トリビアで読み解く『サイン』—数字・裏話・小ネタの愉しみ方

興行の実績から演出のこだわり、キャストの舞台裏まで、『サイン』は知るほど味が増す一本です。ここではインプット情報をもとに、作品理解が深まるトリビアを要点ごとにまとめました。

2002年屈指のヒット

世界興収は約4.08億ドル、日本でも34億円を記録。批評指標はRotten Tomatoes 74%/Metacritic 59で、概ね好評ながら議論を呼ぶ“話題作”の立ち位置でした。

『鳥』オマージュの系譜

ヒッチコック『鳥』の文法を踏襲し、説明を絞った“増殖する恐怖”と家庭内部に限定した視点で不安を増幅。外の惨事はテレビやラジオ越しに届き、観客は一軒家の張りつめた空気に同居させられます。

監督カメオが物語を動かす

M・ナイト・シャマランは獣医レイ・レディとして出演。過去の事故に関わる懺悔に加え、「水が弱点」へつながる示唆を運ぶ重要情報の媒介者でもあります。よく出る監督なのでトリビアと言えるのか。

メリル役のキャスティング裏話

弟メリルは当初マーク・ラファロが想定されていたものの降板。代役のホアキン・フェニックスが加わり、終盤のフルスイングに説得力を与えるキャラクター像が完成しました。

子役のその後

ローリー・カルキン(モーガン)はマコーレーの弟。アビゲイル・ブレスリン(ボー)はのちに『リトル・ミス・サンシャイン』でブレイクし、各賞を受賞する存在へ。

ミニマルに効く音楽

音楽はジェームズ・ニュートン・ハワード。反復するストリングスとリズムで恐怖の鼓動を刻み、クライマックスの高揚と“間”を両立させたスコアが評価されました。

アルミホイル・ハットの文化的背景

作中では“思考読取を防ぐ”目的で子どもたちが銀紙の帽子を着用。目に見えない不安を形にし、家族の結束を促す小道具として機能します。文化的ルーツは古く、文献上は1927年の短編「The Tissue-Culture King」(ジュリアン・ハクスリー)まで遡るという指摘も。冷戦期の“マインドコントロール”不安と結びつき、やがて陰謀論の記号として定着しました。

同一個体の“手”がつなぐサスペンス

レイの家で指を切断された宇宙人が、終盤ヘス家の居間に現れる個体と一致。大規模な騒乱が一家の物語へ収束していく設計を、細部の手がかりで示します。

“見せない恐怖”の象徴カット

誕生日ホームビデオの一瞬よぎる影、地下室の格子から伸びる“手”――VFXを見せ過ぎず、音と沈黙(間)で想像を喚起する作りが作品の個性です。

テーマと見せ場の一致

ラストの「See/Swing away」→メリルのフルスイングは、水のコップ/喘息/記念バット/最期の言葉といった伏線を一気に束ねる“積み上げの爆発”。観客からは「最後まで観たご褒美」「過去を吹き飛ばす一撃」といった好意的反応が多く寄せられます。

数字も逸話も、この作品の再見性を裏づけます。一家の視点に絞った語り、象徴の重ね掛け、そして伏線が一点に収束する快感——どれも知識とともに深まります。賛否が割れる部分こそ、読みの幅が担保されている証拠だといえるでしょう。

再評価の理由――時代と読みの変化で輝き直す

公開当時(9/11から約1年)は「見えない恐怖」「日常の崩壊」が強く響きました。いまはむしろ、作品が投げかける“信じるものとの対話”や、伏線が静かに効いていく積み上げ型のドラマが受け入れられやすい土壌が整っています。『シックス・センス』型の一発逆転ではなく、点在する描写が終盤で意味に跳ね上がる設計こそ、本作の肝。その価値が時間とともに可視化され、評価が持ち直したと考えられます。

時代背景×テーマの相性が変わった

当時は“外の脅威”を映す映画として注目されましたが、現在は「偶然をサインとして読む」「家族と信仰をどう取り戻すか」という内面的テーマがより届きやすい状況です。ボーの飲み残しの水、モーガンの喘息、壁のバット、「See/Swing away」が、解釈の切り替えで行為の連鎖へ変わる構造が再評価を後押ししています。

どんでん返し期待からの転換

初公開時は『シックス・センス』の成功ゆえに巨大などんでん返しを期待した観客が肩透かしを感じがちでした。いま見直すと、クライマックスのフルスイングが「見て→振る→水が飛ぶ→弱点露見」という意味の連鎖を起動し、物語的にもテーマ的にも必然に着地しているのが分かります。

伏線・演出・音楽の「再見性」

本作は再見でおいしいタイプです。ホームビデオの一瞬、地下室の“手”、ベビーモニターのノイズなど見せない恐怖が積み上がり、終盤の水=弱点で一気に回路がつながる。ジェームズ・ニュートン・ハワードのミニマルなスコアが“ため→解放”のカタルシスを支え、細部の精度が後年ほど際立ちます。

キャリア文脈とキャストの後年

M・ナイト・シャマランの重要情報を運ぶカメオ、ホアキン・フェニックスやアビゲイル・ブレスリンの後年の躍進は、作品を見直す入口に。さらに、『鳥』へのオマージュとして「一家の視点に限定する」語りを読み直す流れも、映画史的な位置づけを明確にしました。

なお残る反論とその居場所

「水に弱いのに地球?」「白兵戦の合理性」といった違和感は今も指摘されます。ここはハードSFの整合ではなく、寓話としての必然(“清め”のモチーフ)を手元に置くと腑に落ちます。合理性を最優先する鑑賞態度には刺さりにくい一方で、“意味づけが行動を変える”という人間ドラマを楽しむ層には響きやすい設計です。

まとめ

時代の空気が「恐怖の映画」から「対話と再生の映画」へ読み替えを後押しし、伏線の精度・見せない演出・音楽が相まって価値が再発見されました。一撃の驚きではなく、小さな断片が一本の“意味”に束ね直される快感——いまの観客が見出しているのは、その静かな手応えです。

『サイン』映画ネタバレ考察の総括

- 2002年公開の米国映画で上映時間106分、監督・脚本はM・ナイト・シャマラン

- 家族ドラマ×SFスリラーの融合で、一家の視点から宇宙人侵略を描く構成

- 主演はメル・ギブソン、共演にホアキン・フェニックス/ローリー・カルキン/アビゲイル・ブレスリンが並ぶ

- 世界興収約4.08億ドル・日本34億円、評価はRT74%/MC59の“好評だが賛否あり”

- カメラは食卓・居間・地下室に貼り付き、外の危機はテレビやラジオ越しに示される

- 見せない恐怖を軸に、音・沈黙・カメラ位置で不安を膨らませる演出が特徴

- 主要伏線は水のコップ、メリルのバット、モーガンの喘息、妻の「See/Swing away」

- クライマックスでそれらが連鎖し、家族が危機を脱して“意味”を取り戻す設計

- テーマは「偶然をサインとして読む力」と「家族と信仰の再生」

- 音楽はジェームズ・ニュートン・ハワードのミニマルスコアが緊張と解放を支える

- 宇宙人は擬態と高跳躍を持ち、近接の毒ガス攻撃を行うが水に弱い設定

- ミステリーサークルは降下・集結地点の誘導標識として機能する描写がある

- アルミホイルハットは不安の可視化と家族の結束を促す小道具として働く

- 監督カメオのレイは「水が弱点」への示唆を運ぶ重要な媒介者

- 再評価の要因は、どんでん返し期待からの脱却と「信じるものとの対話」が受け入れられやすい時代背景