『Welcome Back』は、2025年公開のボクシング×ロードムービー。殴り合いの痛覚だけでなく、関係が更新されていく手触りまで描く一本です。本記事ではまず基本情報と簡潔なあらすじを整理し、物語の核であるテーマ(依存から自立)を主要登場人物の変化から読み解きます。

続いて、ラストを象徴する卵かけご飯の意味と結末の二通りの解釈を丁寧に考察。カメラ位置や咀嚼音の設計など、演出の意図にも触れます。さらに、スパー巡礼で積み上がるボクシング描写のリアリティをポイントで解説。

最後に、どんな観客におすすめか、近しい作品の比較軸も提示します。※一部セクションでネタバレに触れますので、閲覧の順番にご注意ください。

『Welcome Back』ネタバレ考察|あらすじ・結末・卵かけご飯・テーマを解説

チェックリスト

-

2025年1月10日公開の日本映画『Welcome Back』は119分・G、ジャンルはボクシング×ロードムービー×ヒューマンドラマ。監督は川島直人、脚本は川島直人&敦賀零。

-

主演は吉村界人(テル)/三河悠冴(ベン)/遠藤雄弥(青山)。共演に宮田佳典・優希美青・松浦慎一郎。

-

あらすじは、テルの敗北を起点にベンが大阪へ向かう“スパー巡礼”。模倣→学習→自立で関係が反転し、坂道の殴り合いが別れの儀式として機能。

-

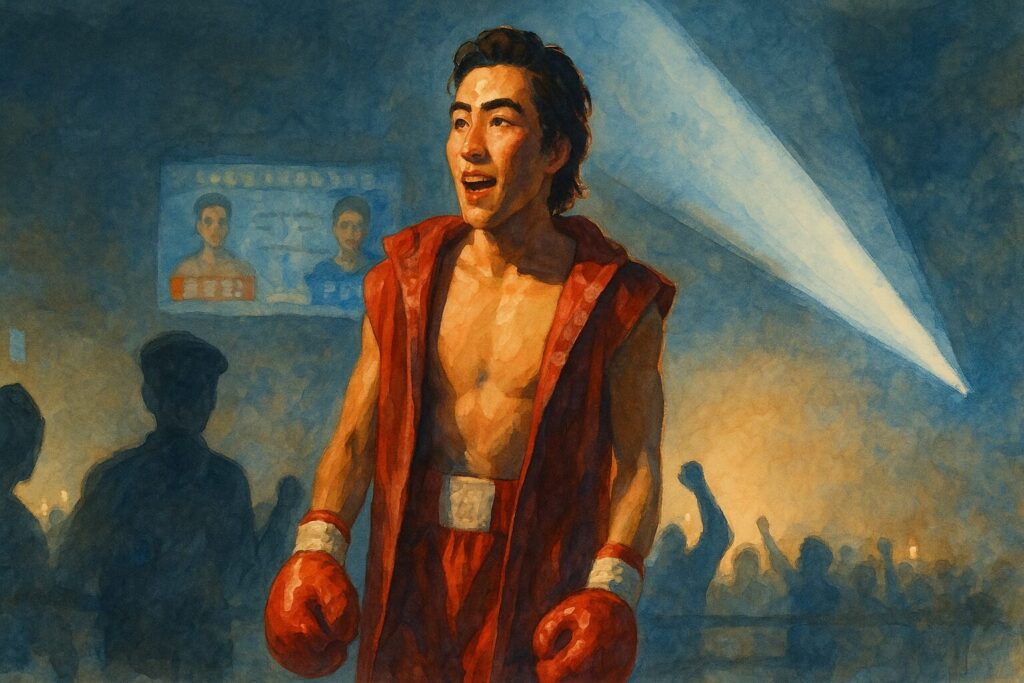

ボクシング描写は松浦慎一郎の指導と主要陣の長期トレーニングで実在感を確保。当たりの質感とテンポの良い編集で“生の感情”を見せる。

-

北千住→川崎→熱海→名古屋→大阪の道行きと車内会話が本音を引き出し、新幹線が抜けるレッスンなど移動で“変化”を語る演出が見どころ。

-

注意点は暗部を活かしたルックと殴打描写。ラストは主題歌なし・咀嚼音を長めにして余韻を残し、テーマの〈依存から自立〉を静かに集約する。

基本情報:『Welcome Back』の押さえどころ

| タイトル | Welcome Back |

|---|---|

| 公開年 | 2025年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 119分 |

| ジャンル | ボクシング/ロードムービー/ヒューマンドラマ |

| 監督 | 川島直人 |

| 脚本 | 川島直人、敦賀零 |

| 主演 | 吉村界人、三河悠冴、遠藤雄弥 |

『Welcome Back』は2025年1月10日公開/119分/Gの日本発インディペンデント映画です。監督は川島直人、脚本は川島直人&敦賀零。ジャンルはボクシング×ロードムービーで、殴り合いの痛覚だけでなく、“関係が更新されていく瞬間”まで丁寧に描きます。試合のド迫力と、人間ドラマの余韻が両輪で走るタイプの一本です。

作品データ(公開日・時間・区分・スタッフ・ジャンル)

- 公開・時間・区分:2025/1/10|119分|G

- 監督:川島直人

- 脚本:川島直人&敦賀零

- ジャンル:ボクシング/ロードムービー/人間ドラマ

- トーン:インディーの素朴さと、娯楽性のテンポをバランスよく両立

主なキャスト(役名つき)

- 吉村界人(テル/冴木輝彦:新人王最有力のボクサー)

- 三河悠冴(ベン/友原勉:テルを慕う“弟分”)

- 遠藤雄弥(青山拓人:テルの元対戦相手のプロ)

- 宮田佳典(北澤游馬:西日本代表の強者)

- 優希美青(望月里香:美容師)

- 松浦慎一郎(吉田一:トレーナー)ほか

※ボクシング経験者を含むスタッフが長期で指導。フォームや間合いの精度が高く、“見れば分かる”リアリティが出ています。

舞台とロケーション

主な行程は東京(北千住)→川崎→熱海→名古屋→大阪。道中で各地のジムを巡ることで、ロードムービーらしい空気の温度が積み上がります。会話の“間”や、街の匂いを感じる細部が多く、移動そのものが物語を前へ押し出します。

強さの説得力と関係のドラマ

試合だけに頼らない“強さ”が見どころです。スパーの積み重ね、日常の走り込みといった地道な描写が、リングでの説得力へつながります。さらに、依存から自立へと視点が反転していく関係のドラマが心に残ります。痛みのカタルシスと、別れのやさしさが同居するのが魅力です。

鑑賞前の注意点

画づくりはあえて暗いシーンを多く採用した場面があります。暗所表現が苦手な方は気になるかもしれません。また、G区分ではありますが、殴打描写は含まれます。暴力表現に敏感な方は留意してください。

ちょっとした豆知識(ラストの音設計)

終盤は主題歌を被せません。代わりに生活音(例:咀嚼)を長めに活かしてフェードアウト。“物語がスクリーンの外でも続いている”という感覚を狙った仕上げで、静かな余韻がじわっと残ります。

あらすじ(ネタバレあり):敗北から“関係の反転”へ

物語は、敗北が引き金となって動き出します。新人王最有力のボクサー・テルが関西代表の北沢に完敗。空洞のような日々に沈む一方で、長年テルを見てきた“弟分”ベンが大阪へ向けて歩き出す――東京から大阪までの道行きとボクシングを通して、依存関係が自立へ更新されていく過程を描きます。ここから核心に触れますので、未見の方はご留意ください。

物語の起点:テルの敗北と空洞化

新人王決定戦で北沢に完敗したテルは、自己神話が崩れ、ボクシングから距離を取ります。生活は荒れ気味になり、恋人や周囲との関係にも軋みが生じます。勝者の顔を外したあとに残る“空白”が、物語の最初の緊張です。

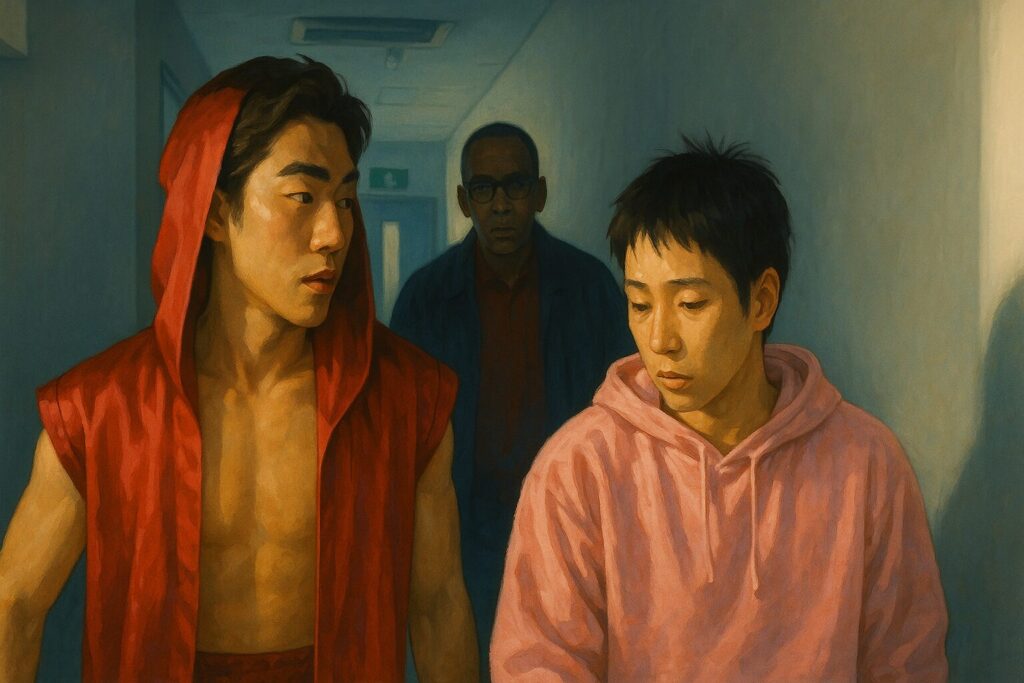

ベンの出立と青山の合流

テルの投げやりな一言――「じゃあお前が北沢を倒してこい」――をベンは真に受け、グローブを携えて大阪へ。川崎でテルの元対戦相手青山がベンを見つけ、連絡を受けたテルと合流。奇妙な三人旅が始まります。守られる側だったベンが、物語を牽引し始める転換点です。

スパーリング巡礼と関係の反転

北千住→川崎→熱海→名古屋→大阪へ。各地のジムで道場破りスパーリング巡礼を重ねるうち、ベンはテルの模倣から学習へと移行します。長年観察してきたテルの所作を再現するだけでなく、実戦の中で選択と修正を繰り返し、動きが徐々に通用していく。ここで二人の重心が静かに入れ替わります。

大阪での対峙と坂道の“別れの儀式”

大阪ではジムで北沢との対峙が実現。完勝ではないものの、ベンは試合中でも適応を続けるタフさを見せます。やがてクライマックス手前、坂道の殴り合いが固定ロングで提示され、言葉を足さずに距離の再設定=別れの儀式が成立。ここで観客は、「面倒を見ていた」と思っていたテルこそ、ベンに生かされていたと反転して理解するはずです。

前述の要約は重要な展開に触れています。未見で情報を避けたい方はここで閉じるのがおすすめです。物語は爽快一直線のサクセス譚ではありません。痛みとユーモアの緩急で進むため、ストレートな成り上がりを求める方には方向の違いを感じる場面もあるでしょう。

見どころ:距離と奥行きで語る二つの名場面

本作は「殴り合い」の快感を押し出しつつ、距離・奥行き・移動で感情を語る稀有な一本です。未見でもイメージしやすいよう、演出の狙いと受け取り方のコツを整理します。※軽いネタバレを含みます。

固定ロングの坂道の殴り合い—感傷に寄らず距離で語る

一言でいえば、ここは別れの儀式。音楽で煽らず、固定気味のロングで二人の距離と時間をまるごと見せます。効いてくる理由は、 “詩的な説明”を与えず、身体の位置関係そのものに解釈を委ねるからです。

注目したいのは、殴打の強弱より「詰める/離れる」の呼吸や、倒れても間合いを組み直す所作。どちらが相手を壊そうとしているのか、どちらが「先へ進め」と背中を押しているのかが見えてきます。

顔の感情を読み取りたい人にはやや遠い画に感じるかもしれません。とはいえ、この抑制こそが感傷の過剰摂取を避ける良薬として働き、関係の再配置を冷静に刻みます。

新幹線が抜ける屋外レッスン—“移動=変化”を奥行きで体感

屋外の即席レッスンの背後を新幹線がスッと横切るショットは、言い換えれば「移動=変化」の可視化。大切なのは台詞より、フットワークと視線の更新です。フォームがわずかに整い、構えの開閉がよくなり、入り方が半歩だけ良くなる。その小さな進歩の背後で高速の車両が画面を切り裂くことで、物語のスピードと行程が一瞬で伝わります。

前景(指導)と後景(移動)を重ねる奥行き設計により、考えすぎかもしれませんが、説明がなくても「この学びは次の土地へ運ばれる」と直感できます。象徴性が強いと感じる向きもあるでしょうが、説明せずに“先へ進む”手触りを残すという点で、ロードムービーの骨格を端的に示す名シーンです。

遠景の抑制が魅力の鍵です。表情の接写よりも、距離や間合いから感情を読む視点で見ると、余韻が深まります。

テーマを考察:依存が自立へ反転する瞬間

本作の軸は関係の更新です。模倣から始まった結びつきが、旅と敗北を通って自立へ反転していきます。ここでは「ベンの学習曲線」「テルの気づき」「敗北と優しさの再定義」という三つの視点で読み解きます。

ベン|模倣 → 学習 → “自分の型”へ

結論から言えば、ベンはコピーの名手から“判断するボクサー”へ進化します。

最初のベンは、長年見続けたテルの動作を高精度で再現する段階にいます。ところが道中のスパーを重ねるうちに、「通用した技・通用しない癖」を身体で学び取り、選択と捨象が始まります。やがてフェイントの置き方やカウンターの起点が、なぞるのではなく自分の読む力に置き換わっていきます。

例えば、相手のジャブへの反応が「見てからなぞる」から「読む→先に置く」に変わる瞬間。ここでベンは初めて自分の型を持ち始めます。

なお、ベンの特性について作中で診断名は示されません。映画は行動の変化で語ります。ラベリングを急がず、所作の微細な更新を追うと理解がぐっと深まります。

テル|面倒を見る側 → 実は支えられていた側へ

要点は、テルが掲げてきた「面倒を見る者」の看板が静かに外れることです。敗北後、旅の主導権は徐々にベンへ。そこでテルは、生かされていたのは自分だったと知ります。

この気づきは、坂道のロング(別れの儀式)と、ラストの卵かけご飯で回収されます。ひとりで作り、ひとりで食べる所作は「共依存の輪から半歩外へ」の宣言。派手な復活劇ではありませんが、自意識の重心が動いたかどうかを基準に見ると、変化のスケールが腑に落ちます。

敗北の効用と“厳しさも優しさ”の再定義

本作で敗北は指南役です。届かない強者・北沢、届かなかった過去を背負う青山——彼らに触れることで、三人は自分たちの現在地を正確に測り直すことになります。

同時に、優しさの形も更新されます。寄り添うだけが答えではありません。あえて突き放す=距離を置く選択が、相手の自立を後押しする場面がある。坂道の“別れ”はその体現です。

言ってしまえば、負けが次の設計図を描き、厳しさが贈り物に変わる。だからタイトルの「Welcome Back」は場所の帰還ではなく、関係の帰還として響きます。

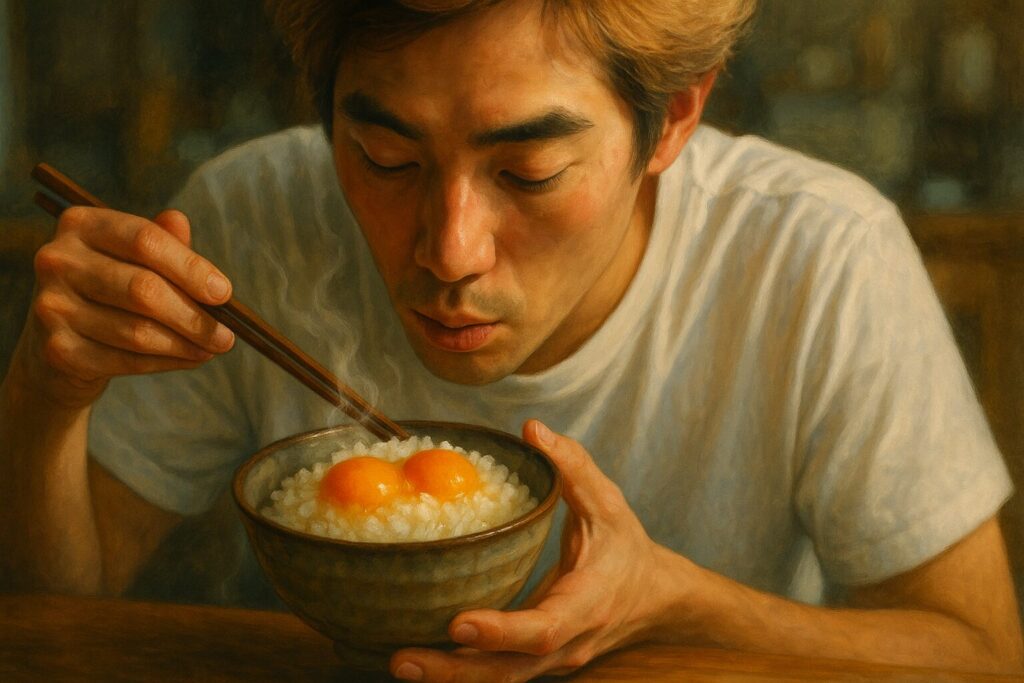

卵かけご飯で読み解くラストの核心

『Welcome Back』のラストに置かれた卵かけご飯は、説明よりも雄弁に物語のテーマを伝える装置です。独白も主題歌もなく、ひとりで作り、ひとりで食べるという連続した所作に、関係の更新と自立の芽生えが織り込まれています。派手さを退けた分、視線は器と手元に吸い寄せられ、静かな決意がじわりと立ち上がります。

一人で食べる=自立の合図

ここで描かれるのは、共依存から半歩外へ踏み出す宣言です。監督の発想は「ひとりで飯を食べられる人は強い」。最終カットから他者の気配を払い、生活動作だけで自立を表現します。飾り気はないのに、スプーンを運ぶたび決意が一口ずつ積み上がる余韻が残ります。

卵2個=“二人分”の痕跡

器に落ちる卵は2個。これはテルとベンの“二人分”の時間と絆のしるしです。別々の道を歩く準備は整っていても、関係は消えない――別れと連帯が同居する両義性を、目に見える記号として留めています。

醤油をかけない理由――旨さより生々しさ

味付けを抑えたのは、美味しさの演出より生感と反省を優先するため。うまそうに見せれば主題がぼやけるからです。あえて整えずがつがつとかき込むテンションを残すことで、観客は“立ち直りの第一歩”を音(咀嚼)と所作で受け取ります。センチメンタルに流れないリアルな再起が胸に刻まれます。

“現実のアンカー”としての卵かけご飯

家庭的な反復である卵かけご飯は、「今ここ=現実」のしるし。対になるテレビ映像は、

- 現実の延長(客観ショット)としての“続きの景”

- テルの未来視(主観)としての“確信した未来”

のどちらの読みも支える土台になります。いずれの解釈でも焦点はテルの内的自立に収束します。

センチメントに溺れない締めくくり

セリフや音楽に頼らず、行為そのもので「関係の更新」を語るため、重すぎず甘すぎないトーンで着地します。静けさが、むしろ力強い。

余韻設計(音の演出)

主題歌を流さず咀嚼音を長めに引っ張る編集によって、スクリーンの内外がなめらかにつながります。「ここからも彼らは生き続ける」という手触りを残す設計です。

テーマの集約点

依存→自立の反転/敗北の効用/“厳しさも優しさ”といったモチーフが、この一杯に凝縮。タイトル“Welcome Back”も、場所ではなく関係の帰還として響き直します。

この後に説明する結末の二つの読み(客観/未来視)を支えるキーショットゆえに、見るたび解釈の濃度が変わります。細部の所作や間合いに目を配るほど、何度見ても新たな発見があるような仕掛けが見えてきます。

結末の解釈を一望:二つの読みと主題の着地点

エンディングは二通りの解釈を意図的に演出されています。どちらも中心にあるのは、テルの自立と“関係の更新”です。重複しがちな論点を整理し、根拠・効果・留意点まで一気に見渡せる形でまとめます。※ラストに触れます。

解釈① 客観ショット説――現実の延長としてのテレビ

この読み方では、テレビの試合中継は“今まさに起きている現実”。ベンは実際に先へ進み、青山はセコンドに立っていると捉えます。

根拠(客観ショット説)

旅の途中で積み上げたスパー巡礼と学習と日々の走り込みから始まり、「通用する」手応えの獲得、さらに試合中でも適応していく過程が、ベンの現実的な前進をしっかり裏づけています。そこに青山という“社会へ接続する媒介者”が加わることで、彼が伴走者からセコンドへと役割を移していく流れも自然に見えてきます。

さらに、監督は主題歌を流さず咀嚼音を長めに引っ張ることで「スクリーンの外でも生活が続く」余韻を狙っており、現実へ滲み出していくようなエンディングの設計と気持ちよく噛み合っています。

物語の着地は、希望を過度にロマン化せず現実的なラインで示すため、登場人物がスクリーンの外でも生き続けているような手触りを残しています。一方で、ベンの成長速度をやや急ぎ足と感じる余地があり、視点が彼に寄るぶん、テルの内面的な到達がやや淡く見える可能性はあると思われます。

解釈② 未来視(テル視点)説――“今ここ”の食卓と胸に灯る確信

こちらは、テレビ映像をテルの内的ビジョン=「ベンは必ず行く」という確信の可視化とみなす読みです。画面手前の卵かけご飯は“現実のアンカー”として機能します。

根拠(未来視)

ラストは当初から「ひとりで作り、ひとりで食べる」という所作で自立を語る場面として設計されていると語られていました。器に落とす卵を2個にしたのは“二人分”のしるしで、別々の道へ向かう準備をしながらも関係が消えないことを静かに刻むためと考えられます。醤油をかけないのは美味しさを求めないという意味での演出であり、反省と空腹だから食べるといった生々しさを優先してセンチメンタルを避ける狙いがあります。さらに主題歌を流さず咀嚼音を長めに残す音響設計が「今ここ」の実在感を強め、あの映像をテルの主観として読む解釈を後押ししているのではないでしょうか。

この読み方の効能は、視点をテルの内的な自立に集約できる点にあると思います。結果として、〈依存から自立へ〉そして〈支える側と支えられる側の反転〉という主題がいっそうくっきりと浮かび上がります。一方で、ベンの“その後”が画面外に開かれたまま確定しないため、外的なカタルシスを求める人にはやや淡く感じられる可能性があります。

テーマ整合:どちらが筋が通るか

本作の芯は「関係の更新(依存から自立へ)」です。客観ショット説でも“二人が別々に前へ進む”感触は得られます。

一方で、卵2個/無調味/ひとりで食べる所作/咀嚼音といったディテールまで主題に直結しているのは未来視(テル視点)説。行為だけで語る設計がテルの心の到達点を強調し、タイトル「Welcome Back」を“場所の帰還”ではなく関係と自己の帰還として響かせます。

解釈は二つでも、核はひとつ。どちらを採っても「ここから自分の足で歩く」という姿勢に行き着き、Welcome Back=関係の帰還を静かに成就させます。

『Welcome Back』ネタバレ考察|登場人物・監督の意図・おすすめな人を解説

チェックリスト

-

核心テーマは「依存から自立へ」。主要人物の立ち位置が入れ替わることで関係の更新を描く。

-

テルは敗北で自己神話が崩壊し、引率者から見守る側へ転じて支えられていた自分に気づく(坂道の別れ/卵かけご飯=自立)。

-

ベンは観察と模倣から出発し、各地のスパーで選択と捨象を重ねて“自分の型”を獲得。

-

青山は欲と優しさを併せ持つ伴走者=社会との接続役、北沢は結果で量る現実派の強者として壁と指標を示す。

-

監督・川島直人の動機は「可視化される勝負」と「共依存への対峙」。4人の人物は監督の分身的配置/半歩引いた喜劇性/主題歌なし&咀嚼音、卵2個の象徴で締める。

-

ロードムービーは車内の本音とスパー巡礼=学習ステップを可視化。ボクシング描写は長期トレーニング(松浦慎一郎指導)と適切な距離・編集で“当たり”の現実感を担保。

登場人物と関係性の解説

物語は「依存から自立へ」という核を、主要登場人物の立ち位置の変化で描き分けます。だれが誰を支え、いつ反転したのか――初見でも相関がつかめるよう、役割と機能を整理します。

テル:勝利神話崩壊→支えの反転を知る

勝って当たり前という自己神話が崩れ、視点が入れ替わります。

敗北と負傷でリングを離れたテルは、旅の進行とともに主導権をベンへ明け渡し、やがて「面倒を見ていたつもりが、自分こそ支えられていた」と気づきます。各地のスパーでベンが模倣→学習へ進むほど、テルは“引率”から“見守り”へ。クライマックスの坂道の固定ロングは感傷に寄らず距離で別れを語り、ラストの卵かけご飯が「ひとりで食べる=自立」の所作をはっきり刻みます。

ベン:観察と模倣の天才→“自分の戦い”へ

コピーから創発へ踏み出します。

長年の観察でテルの所作を高精度に再現できるベンは、道中のスパーで“通用/不通用”を体で学び、選択と捨象を重ねます。反応は「見てなぞる」から「読んで先に置く」へと変化。大阪での対峙では試合中でも適応を続け、ついに“自分の型”をつかみます。診断名で説明せず、行動の更新で語る設計が効いています。

青山:努力の伴走者=物語を社会へ接続

二人の旅を“社会”へつなぐ媒介者です。

遅咲きでプロライセンスを得た青山は、かつてテルに一蹴された悔しさを抱えながらも、ベンの中に天賦と更新力を見いだします。川崎での再会から車を出して同行し、ファミレスやジムでの交渉・段取りを引き受けることで、二人の密室的ドラマを現実の地平に引き出します。監督が語る「才能のそばにいたいズルさ」も内包するため、終盤にかけてのセコンド的立場が自然に映ります。

北沢:現実派の強者/「自分は弱い」発言の真意

“努力では埋まらない差”を突きつける鏡です。

「自分は弱い」という言葉は矛盾ではなく、上には上がいるという現実認識の鋭さを示します。淡々と勝ち続けるからこそ相手の位置も正確に見える。テルの敗北を決定づけ、ベンには越えるべき壁と照明を同時に与える存在として、物語の強度を支えます。終盤での評価の一言にも、良いものは良いと認めるストイックさがにじみます。

監督・川島直人が描いた意図と設計図

作品を深く味わう鍵は、監督・川島直人の製作動機と演出思想にあります。何を起点に構想し、どのようにキャラクターを配置し、どんなトーンで締めくくるのか――その設計図を押さえると、人物の選択やラストの意味がぐっと立体的に見えてきます。

勝負にさらされる世界×共依存との対峙が出発点

起点は二つ。ひとつは、リング上で勝敗が可視化される世界への敬意。もうひとつは、若い頃の自分にあった依存/共依存と真正面から向き合う意志です。

新人王決定戦で目にした「残酷だけど美しい勝敗」を物語に落とし込みつつ、私生活レベルの“寄りかかり”を脚本で解く。だからこそ舞台はボクシング×ロードムービー。移動しながらの会話が多いのは、流れの中だと人はつい本音を零す――という狙いからです。

テル+ベン+青山+北沢=監督の分身というキャラ設計

川島監督は「4人を足すと自分」と語ります。

慢心と挫折を凝縮したテル、憧れから自分の型へ踏み出すベン、才能のそばで学びを摂取したい青山、そして「自分は弱い」と言い切れるリアリストの北沢。それぞれに監督自身の年代や心の相が宿り、依存→自立/支えの反転というテーマが教訓ではなく“手触り”を帯びて伝わります。

“一歩引けば喜劇”の視点と、主題歌を流さない終幕

前のめりな人間は、ときに滑稽です。監督は半歩引いた視線で、道場破り的スパー巡礼や八百長といった“やってはいけない選択”を並べ、笑いで硬直をほぐすバランスを取ります。

終幕はさらに特徴的。主題歌はかけず、咀嚼音を長めに引っ張って「今ここ」を強調。卵かけご飯は「ひとりで食べる=自立」を行為で語り、卵2個という記号で“二人分の記憶”を器の中に残します。感傷に寄りかからず、スクリーン外へ生活が続く余韻を観客に委ねる設計です。

ロードムービーの必然:車中という“本音の装置”

車内は、正面から向き合わずに言葉を投げられる特別な空間。助手席と運転席、同じ方向を見ながら会話することで、対面の食卓では出ない言葉が滑り出ます。移動の風景・温度・時間が人物の心の揺れと同調し、物語のテーマ――関係の更新――を、台詞の説明ではなく移動の実感で届ける。ロードムービーという器を選んだ理由がここにあります。

ボクシング描写の説得力と映画的リアリティ

本作の戦いは、派手な見せ場よりも“カメラに耐える所作と当たりの手応え”で魅せます。フォームや間合いに嘘がないから、ワンカットごとの呼吸まで信じられる。結果、殴打の痛みだけでなく生の感情が画面に定着します。

カメラに耐える所作と“当たり”の手応え

打つ・受ける・外す——一連の所作が丁寧に積み上がっているため、映像は技の正確さだけでなく、効いた瞬間の重さを伴って立ち上がります。誇張に頼らず、距離とタイミングで見せ切る設計です。

主要陣の長期トレーニングと指導体制(松浦慎一郎)

主演の吉村界人/三河悠冴/遠藤雄弥は未経験から長期トレーニングを継続。『百円の恋』『あゝ、荒野』『ケイコ 目を澄ませて』などで実績のある松浦慎一郎が指導・監修し、本編では吉田トレーナー役でも登場します。撮影前からフォーム・打ち返し・受けの所作を徹底し、試合外の立ち姿まで作り込みました。さらに川島直人監督自身も事前にジムへ通い、競技の勘所を演出へ反映しています。

感情を映す距離感とカッティング

監督の狙いは“実際の試合を超える”ことではなく、登場人物が本気で戦う感情を映すこと。寄り過ぎない適切な距離で“当たり”の質感を拾い、要所はテンポの良いカッティングでリズムを刻みます。長回しで技術を誇示するよりも、間合いの攻防と効いた瞬間を優先。スパー中心の構成でも説得力が保たれるのは、この編集思想が一貫しているからです。

走る→足腰→通用の因果を可視化

日常の走り込み(ごみ収集の仕事)が足腰の強化に直結し、やがてスパーでの通用へと繋がる——この因果が画でわかります。ご都合主義の“いきなり強い”ではなく、積み上げの納得感があるからこそジャブからワン・ツーに至るまで「当たる理由」が明確になります。

ロードムービーが物語を前に進める理由

移動は、ただの距離稼ぎではありません。車内の“横並び”の会話と、各地のジムをめぐるスパー巡礼が、二人の関係と強さの更新プロセスをそのまま可視化します。テンポよく進む道行きの中で、照れや逡巡がこぼれ、学びは次の土地へ運ばれていきます。

車内会話で正面では言えない本音を引き出す

運転席と助手席——同じ方向を見て話す車内は、不思議と本音が出やすい場所です。沈黙も言葉も“流れる”から、テル・ベン・青山の間にある距離が少しずつ縮まり、温度が入れ替わっていきます。テーブル越しの対話では硬くなる話題も、移動中なら軽やかに着地する。ロードを選んだ必然はここにあります。

スパー巡礼=学習ステップの可視化(道場破りに見えて成長譚)

道行きは北千住→川崎→熱海→名古屋→大阪。一見“道場破り”の連続でも、実際は模倣→選択→捨象→自分の型という学習の段階表です。ベンが通用/不通用を体で覚えるほど、テルは“引率者”から“見守る側”へ後退。屋外レッスンの背後を新幹線が抜けるショットは、移動=変化を奥行きで示す象徴で、「学びが次の土地へ運ばれる」ことを説明なしで納得させます。

青山と北沢が照らす二つの鏡――物語を外側から駆動する視点

本作の青山と北沢は、テルとベンの旅路を外側から照らす“二枚の鏡”です。片方は努力と未練を抱えた伴走者、もう片方は現実認識の鋭さで他者を測る王者。視点の温度差が〈依存→自立〉というテーマを立体化し、物語の足場と頂を同時に見せてくれます。

二人が映す“現在地”と“到達点”

青山は「いまの二人」を社会へ接続し、現実に立つための足場をつくります。対して北沢は「行くべき高さ」を冷徹に提示。足元と見上げる先が同時に可視化されることで、物語は希望に寄りかかりすぎず、絶望にも沈みません。

旅を駆動する役割(青山が繋ぎ、北沢が立ちはだかる)

青山が車を出し、各地のジムを繋ぐからこそスパー巡礼=学習ステップが前に進みます。一方の北沢は、“努力だけでは届かない差”という現実を突きつけ、二人の関係を更新させる“壁”として立ち続けます。結果、ロードムービーが単なる移動ではなく成長の設計図として機能します。

青山:才能を摂取したい伴走者の心理と優しさ

青山は“いい人”で片づけられません。遅咲きでプロライセンスを掴み、かつてテルに敗れた経験があるからこそ、ベンとテルの中に自分に欠けていた火を見る。

「そばにいれば摂取できるかもしれない」という人間らしい欲と、見捨てられない情が同居しています。川崎でベンを見つけてテルに連絡し、車を出して同行。ファミレスや各ジムで段取り役となり、スパーの場を整える。ときに屈辱的な扱いを受けても離れないのは、優しさと欲望が同じ方向(ベンの前進)を向いているからです。

観る際は、青山の“正論”より選ぶ行動に注目すると、「優しさ=距離を詰める/置く」の配分がいかに繊細かが見えてきます。

北沢:復帰を最も願う強者/純粋な評価軸を持つ

北沢は勝者の傲慢ではなく、勝者の憂鬱を湛えた現実派です。口にする「自分は弱い」は謙遜ではなく、上には上がいるという冷静な世界認識。だから他者の位置も正確に見える。テルの敗北を確定させ、ベンには越えるべき高さを与える結果でしか測らない鏡として機能します。

終盤での評価のひと言が重いのは、情けや忖度で動かないから。対戦相手にも、伸びゆくベンにも、「良いものは良い」とだけ言える純度がある。実は誰よりテルの復帰を願う存在であり、物語全体の温度を適正化する役割を担っています。

青山が現実へ“つなぎ直し”、北沢が“壁”として立つから、二人は依存が通用しないと学び、自分の足で立つしかないと理解します。つまり、青山と北沢はそれぞれ足場と検査塔。この二人が外側から照らすことで、物語は関係の更新というテーマに、ぶれずに着地します。

映画『Welcome Back』は誰に刺さる?おすすめ観客層と似ている作品ガイド

『Welcome Back』は、派手な勝利より人間ドラマに心が動く人に向いています。

試合の爽快感だけに頼らず、〈依存→自立〉へと移る心の動きを移動とスパーの積み重ねで体感できるからです。ここでは、どんな人ならより楽しめるか、そして“相性がいい”参考作品をご紹介します。

スポーツ成長譚が好きな人

ポイント:一気に強くなるご都合主義は不採用。

日常の走り込みや各地でのスパーの蓄積が、そのまま強さへ接続し、フォームや間合いが“通用する瞬間”として立ち上がり、上達するべくしてなったという点が腑に落ちます。

バディ/家族未満の関係に弱い人

ポイント:兄弟同然の二人が〈依存から自立へ〉反転していく過程が核。

ロードムービーの設計が、変化の速度を自然に見せ、正面衝突の口論ではなく、車内の呼吸や“間”が関係の温度を変えていきます。

インディーの温度感は欲しいが難解さは苦手な人

ポイント:素朴さ×娯楽性のバランスが良い“観やすいインディー”。

ボクシング未経験でも人の物語として無理なく入れます。重いテーマの合間に生活の笑いが挟まれ、敷居が低い。

いま転機にいる/一度負けを味わった人

ポイント:大声のカタルシスではなく、“敗北の効用”を通じた静かな再起。

観終わった後、明日を少し整える力がじんわり残り、勝てない現実とどう付き合うかを、身体の所作で語る作りとなっています。

共通点がある映画(好きなら本作も刺さります)

次の作品いずれも“関係”や“生き直し”を、身体と所作の積み重ねで描くため、ピンと来た方は、『Welcome Back』とも相性抜群です。

- 『キッズ・リターン』:幼なじみの濃い結びつきと分岐、そして“帰還”の手触り。

- 『BLUE/ブルー』:勝てない側の尊厳と現場のリアリズム。

- 『百円の恋』:身体を作り直す過程を積層で見せる。拳より“生き直し”。

- 『アンダードッグ』:敗者の矜持、リング内外の現実の重み。

- 『ケイコ 目を澄ませて』:呼吸と所作で情感を積む静かな強度。

- 『春に散る』:もう一度立つ人々のドラマ。“誰かのため”と“自分のため”の揺れ。

上記の作品を楽しめたなら、『Welcome Back』はきっと刺さります。

逆に『Welcome Back』が響いた方は、紹介した作品もぜひ。関係が更新される瞬間の違いを見比べると、各作の余韻がさらに深まります。

参考記事:知ると泣ける制作秘話も?『Welcome Back』川島直人監督ロングインタビュー | ciatr[シアター]

『Welcome Back』ネタバレ考察のまとめ

- 2025年公開の日本映画で119分・G、ジャンルはボクシング×ロードムービー×ヒューマンドラマだ

- 監督は川島直人、脚本は川島直人と敦賀零である

- 主演は吉村界人・三河悠冴・遠藤雄弥で、宮田佳典・優希美青・松浦慎一郎が共演だ

- 物語の起点はテルの新人王決定戦での完敗で、敗北がドラマを駆動する触媒となる

- ベンが大阪を目指して出立し、川崎で青山が合流して三人旅が始動する

- 北千住→川崎→熱海→名古屋→大阪の道行きが関係と成長のプロセスを可視化する

- ベンは模倣から学習を経て“自分の型”へ到達し、二人の重心が静かに反転する

- テルは“面倒を見る側”から“支えられていた側”へ気づきを深め、自立の入口に立つ

- 坂道の固定ロングの殴り合いは感傷を抑えた“別れの儀式”として機能する

- 新幹線が抜ける屋外レッスンは“移動=変化”を奥行きで示す象徴ショットである

- ボクシング指導は松浦慎一郎が担当し、主要陣の長期トレーニングで実在感を担保している

- 演出は寄らない距離とテンポ良いカッティング、終盤は主題歌を排して咀嚼音で余韻を設計する

- ラストの卵かけご飯は一人で食べる所作=自立、卵2個=二人分、無醤油=生々しさ優先を示す

- 結末は“客観ショット”と“未来視(テル視点)”の二解釈を許し、いずれもテルの自立に収束する

- 青山は社会への接続役、北沢は結果で量る壁として機能し、〈依存から自立〉のテーマを立体化する