絵本『おしいれのぼうけん』は、1974年の初版刊行から50年を迎え、子どもたちに愛され続けている名作です。押し入れという日常的な空間を舞台に描かれる物語には、子どもの冒険心を刺激する魅力とともに、多くのテーマが込められています。本記事では、基本情報やあらすじを詳しく解説し、この作品が子どもたちに伝えたいことを考察します。

特に、物語の中心にいる「ねずみばあさん」の存在は、読者に恐怖を与えつつも成長を促す象徴的なキャラクターです。その一方で、体罰を思わせる描写や暗闇を舞台にした恐怖体験は、作品が「トラウマ」と語られる理由の一つとなっています。しかし、この怖さは単なる恐怖に留まらず、友情や勇気を育むきっかけともなっています。

また、絵本としては珍しい黒い表紙や鉛筆画で表現された世界観が物語の深みを引き立てています。幅広い対象年齢に楽しめる内容でありながら、大人にとっても教育や家庭に対する示唆が含まれている点がこの作品の特徴です。本記事では、これらの要素を丁寧に掘り下げ、50周年を迎えた『おしいれのぼうけん』の普遍的な価値を改めて探ります。

おしいれのぼうけんとは?あらすじと基本情報

チェックリスト

- 絵本『おしいれのぼうけん』の基本情報とあらすじを理解できる

- 主人公たちの冒険と成長のストーリーを把握できる

- 黒い表紙や鉛筆画がもつ象徴的な意味を知る

- 「ねずみばあさん」の恐怖とその役割について理解できる

- 作品に込められた教育的メッセージを読み取れる

- 続編や関連作品が広げる物語の世界観を知る

絵本『おしいれのぼうけん』の基本情報と魅力

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| タイトル | おしいれのぼうけん |

| 作者 | 古田足日(ふるたたるひ)、田畑精一(たばたせいいち) |

| 出版社 | 童心社 |

| 発売日 | 1974年11月1日 |

| 価格 | 1,760円(税込) |

| ページ数 | 36ページ |

| ジャンル | 絵本 |

子どもたちの冒険心をくすぐる名作『おしいれのぼうけん』

1974年に初版が刊行された絵本『おしいれのぼうけん』は、子どもたちの冒険心を刺激する名作として広く知られています。この作品は、押し入れという身近な空間を舞台に、現実とファンタジーを融合させたストーリーが特徴です。特に、押し入れが冒険の舞台となることで親近感を覚えやすく、日常と非日常が交錯する魅力的な物語が展開されます。

古田足日と田畑精一の共作が生み出す神話的冒険

本作は、文章を担当した古田足日と、絵を描いた田畑精一の共同制作によるものです。2人は保育園を取材し、子どもたちの日常や心理をリアルに描写しました。古田は物語に神話的な要素を取り入れ、田畑は鉛筆画を駆使して暗闇や子どもの想像力を巧みに表現しています。このコンビネーションが、物語に深みを与え、単なる冒険物語ではない作品として仕上がっています。

黒い表紙が象徴する冒険のテーマ

絵本では珍しい黒い表紙は、本作の特徴の一つです。これは「暗闇」というテーマを象徴しており、子どもたちの想像力を掻き立てます。出版当時、黒い表紙の本は売れにくいとされていましたが、制作陣はそのリスクを承知で採用しました。このデザインは物語の象徴となり、多くの読者に強く印象付けられる結果となりました。

内容を引き立てる独特のビジュアル

本作の絵は鉛筆を中心とした白黒で描かれています。この手法は、暗闇や恐怖、そして子どもたちの想像力を強調するために選ばれました。一部には色彩を加えたページもあり、重要な場面を象徴的に際立たせています。このようなビジュアルが、物語世界への没入感を高め、子どもたちの興味を引きつける要因となっています。

対象年齢と発行部数が示す普遍的な人気

『おしいれのぼうけん』は、3歳から小学生までの幅広い年齢層に向けた作品です。読み聞かせにも適しており、幼稚園や保育園で長く親しまれてきました。2024年には刊行50周年を迎え、累計発行部数が250万部を突破。時代を超えて愛され続けるその魅力は、多くの親子に支持されている証です。

続編と関連作品で広がる世界観

『おしいれのぼうけん』には続編として『ダンプえんちょうやっつけた』や関連作品『へび山のあい子』が存在します。これらの作品は『おしいれのぼうけん』と同じ世界観を共有しており、ファンにとって見逃せない内容です。続編を通じてさらに深まる物語世界が、読者の心をつかみ続けています。

『おしいれのぼうけん』は、子どもたちの冒険心と想像力を刺激する普遍的な名作です。黒い表紙に秘められた物語のテーマや、古田足日と田畑精一の共作による神話的な物語構造が、50年を経てもなお、多くの読者に愛されています。

物語のあらすじ:冒険と成長の物語

ストーリーの舞台と登場人物

『おしいれのぼうけん』の舞台は、さくら保育園です。主人公は、やんちゃな男の子「あきら」と「さとし」。二人は保育園でミニカーをめぐって喧嘩し、先生に叱られ暗い押し入れに閉じ込められます。この押し入れが、物語の中心的な舞台となり、子どもたちの想像力を広げる冒険の入口となります。

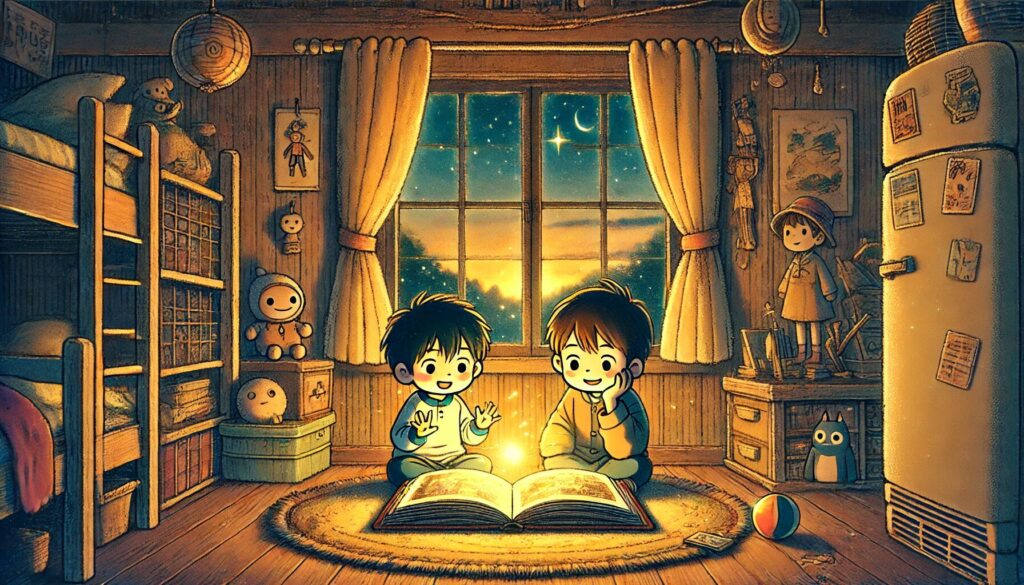

暗闇の中で始まる大冒険

押し入れに閉じ込められた二人は、最初はただ黙り込んでいました。しかし、暗闇の中で想像力が働き、「ねずみばあさん」という恐怖の存在が現れます。このねずみばあさんは、子どもたちの想像力や恐怖心を具現化した象徴であり、物語全体を通じて彼らに試練を与えます。二人は恐怖に立ち向かう中で、互いを励まし合い、手をつないで冒険を進めることで勇気を育んでいきます。

試練を乗り越える友情と成長

冒険を通じて、あきらとさとしは強い友情を築きます。恐怖の押し入れは、やがて楽しい遊び場へと変化します。この変化は、子どもたちが恐怖を克服し、成長した証です。彼らの行動は、困難に立ち向かうことで得られる達成感や、友情の大切さを子どもたちに伝える重要な要素となっています。

教育的要素と物語のメッセージ

物語には、教育的な要素も盛り込まれています。先生は当初、厳しい体罰的な態度で接しますが、最終的には子どもの気持ちを理解し、成長を促す姿勢に変わります。また、物語の終盤には、保育園の門に貼られていた「遊びにはいらないでください」の張り紙が消えるという象徴的な描写があります。これにより、子どもたちの自由と冒険心を尊重するメッセージが明確に伝えられています。

「ねずみばあさん」の恐怖と成長を描く存在

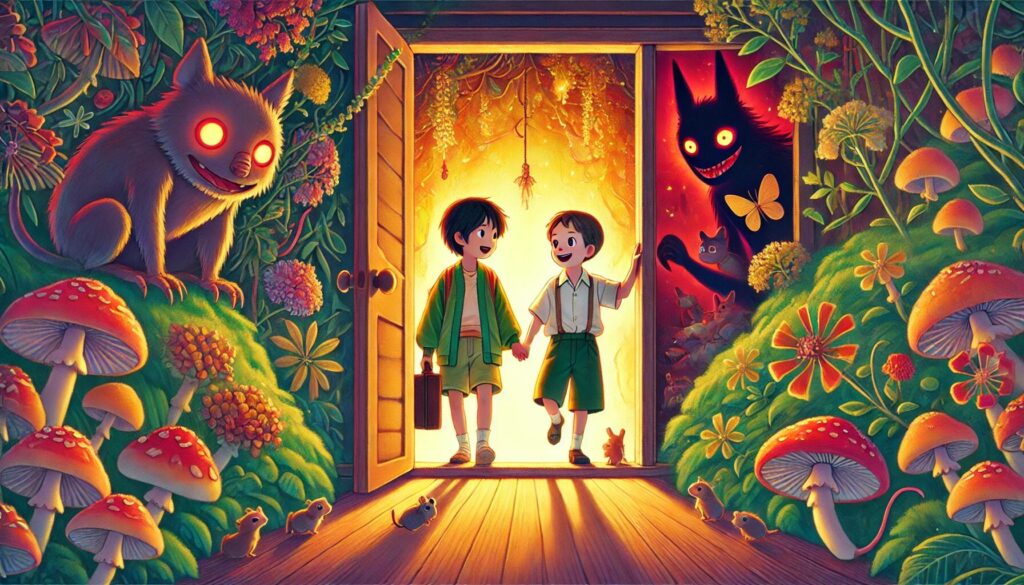

「ねずみばあさん」の正体と役割

「ねずみばあさん」は絵本『おしいれのぼうけん』において、子どもたちを恐怖に陥れる象徴的なキャラクターです。押し入れの暗闇から現れる巨大な姿や、ネズミを従えた威圧感は、子どもの想像力を刺激し、冒険物語のスリルを引き立てています。単なる怖い存在ではなく、読者に恐怖と向き合う心構えを考えさせる重要な役割を果たしています。

恐怖を通じて育まれる主人公たちの成長

物語の中で、「ねずみばあさん」は主人公さとしとあきらを追い詰めますが、この恐怖体験が2人の成長を促します。暗闇の中で協力し、手をつないで困難に立ち向かう姿は、友情の大切さと助け合うことの意義を読者に強く伝えます。ねずみばあさんの登場が物語に緊張感を与え、読者をその世界へ引き込む効果も大きいです。

社会不安の象徴としての「ねずみばあさん」

ねずみばあさんは、単なる物語上の悪役にとどまらず、現代社会が抱える漠然とした不安や問題を象徴する存在ともいえます。例えば、体罰や厳しいしつけに対する子どもの恐怖心が、彼女のキャラクターに反映されています。このため、ねずみばあさんは物語を読む子どもたちだけでなく、大人にとっても考えさせられるキャラクターとして印象深いものとなっています。

子どもたちへの教訓と勇気のメッセージ

「ねずみばあさん」を通じて、子どもたちは恐怖を克服するための勇気や協力の大切さを学ぶことができます。また、困難に立ち向かう主人公たちの姿を通して、自分の中にある力や可能性に気づくきっかけを得られます。このキャラクターが担う役割は、恐怖だけではなく、読者に対する深いメッセージの発信でもあるのです。

「ねずみばあさん」は、ただの怖いキャラクターではなく、物語を通じて読者に恐怖と向き合う勇気や助け合う力を教える重要な存在です。さらに、社会の不安を象徴する彼女の存在は、物語をより深みのあるものにしています。

怖いけれど心に残る冒険物語

暗闇が描く冒険と協力の重要性

『おしいれのぼうけん』は、押し入れの暗闇という未知の世界を舞台に、子どもたちの冒険心を刺激する物語です。この暗闇は恐怖と冒険の象徴であり、さとしとあきらがその中で互いに手をつなぎ、協力しながら試練を乗り越える場面が描かれています。このシーンは、友情や協力の大切さを教えるだけでなく、読者にも共感を呼び起こします。

鉛筆画が紡ぐ幻想的な世界観

物語の魅力を引き立てているのが、田畑精一による鉛筆画の表現です。モノクロームで描かれる押し入れの暗闇やねずみばあさんの世界は、物語の幻想的な雰囲気を見事に表現しています。また、一部の重要な場面では色彩を効果的に使用し、子どもたちの想像力をさらにかき立てます。この視覚的要素が、物語の「怖いけれど心に残る」独特の魅力を際立たせています。

恐怖を超える冒険の教訓

暗闇やねずみばあさんの存在は、ただの恐怖を与えるものではありません。それらは読者に、自身の不安や恐れと向き合い、それを乗り越える力を示唆します。物語を通じて恐怖を克服する体験は、読者自身に成長や希望を感じさせ、日常生活にも応用できる重要な教訓を提供します。このような構造が『おしいれのぼうけん』を世代を超えて愛され続ける理由の一つです。

『おしいれのぼうけん』が心に深く残るのは、暗闇という舞台で描かれる恐怖を超えた先にある友情や勇気の物語です。さとしとあきらが試練を通じて学ぶ協力と希望は、読者に感動と共感を与えます。さらに、鉛筆画で描かれたシンプルで力強い世界観が、長い年月を経ても記憶に残り続ける普遍的な魅力を持っています。こうした要素が、子どもたちにとって忘れられない冒険体験を提供する鍵となっています。

子どもたちに伝えたい『おしいれのぼうけん』の学びと魅力

協力と友情の大切さを教える物語

『おしいれのぼうけん』は、暗闇という未知の世界で主人公たちが協力しながら困難に立ち向かう姿を描いています。さとしとあきらが力を合わせてねずみばあさんに立ち向かうシーンは、協力の重要性を自然と伝える象徴的な場面です。この物語を通して、友情が困難を乗り越える鍵であることを子どもたちは学びます。

想像力を育む冒険の描写

押し入れという身近な空間が、子どもたちの想像力によって別の世界へと広がるのがこの物語の醍醐味です。壁の模様がトンネルに見えたり、暗闇が異世界へと続くように感じられたりする描写は、日常に潜む非日常を発見する楽しさを教えてくれます。これにより、読者の創造力がさらに刺激されるでしょう。

自分の力で困難を乗り越える喜び

物語のクライマックスで、主人公たちは冒険を自らの力で切り抜けます。この成功体験は、子どもたちに自己肯定感を与え、「自分にもできる」という感覚を育てます。冒険を通じて得た達成感は、日常生活の中で小さな挑戦に挑む際の自信となるでしょう。

怖さを通じて学ぶ勇気

ねずみばあさんや暗闇の描写が子どもたちに怖さを与えますが、それを乗り越える過程で勇気を育みます。この絵本は、恐怖をただ与えるのではなく、それに立ち向かい克服することで得られる喜びを強調します。これにより、子どもたちは「怖いもの」に対する健全な向き合い方を学ぶことができます。

教育的メッセージとしての体罰の描写

物語には体罰的な描写も含まれていますが、最終的に先生がそれを反省し、謝罪する場面があります。このシーンは、子どもたちに大人の誠実な姿勢を示すとともに、教育の在り方を考える機会を提供します。大人が間違いを認めることの重要性を伝える点でも意義深い描写です。

『おしいれのぼうけん』は、子どもたちに協力や勇気、想像力を教えるだけでなく、日常の中にある小さな冒険の価値を伝える作品です。物語を通じて子どもたちは、冒険の楽しさや困難を乗り越える力を自然と身につけることができます。読後に親子でテーマについて話し合うことで、さらに深い学びと成長が得られるでしょう。

『おしいれのぼうけん』あらすじと50周年の魅力と考察

チェックリスト

- 押し入れという身近な空間を冒険の舞台とする新鮮な設定

- 暗闇や未知の恐怖をテーマに描かれた普遍的なストーリー

- 鉛筆画と黒い表紙による独特なビジュアル表現の効果

- 古田足日と田畑精一の共同制作による作品の深み

- 物語に込められた教育と家庭へのメッセージ性

- 親子で楽しみながら想像力と対話を育むための絵本の価値

絵本『おしいれのぼうけん』が愛され続ける理由

普遍的なテーマがもたらす魅力

『おしいれのぼうけん』が50年以上にわたって愛され続けている理由の一つは、その普遍的なテーマです。暗闇や未知の世界への恐怖を感じながら、それを乗り越えることで成長や友情を得るという物語は、子どもたちだけでなく大人にも深い共感を呼びます。このようなテーマは時代を超えて多くの読者の心に響き、作品の価値を高めています。

鉛筆画と黒い表紙が醸し出す独自性

本作の大きな特徴である鉛筆画は、暗闇や冒険のスリルをモノクロームで巧みに表現しています。このビジュアルは、物語の緊張感や幻想的な雰囲気を強調し、読者を物語の世界へ引き込む効果を発揮しています。また、黒い表紙は「暗闇」という物語のテーマを象徴しており、当時としては異例のデザイン選択でした。この斬新なデザインは、作品のアイデンティティを際立たせる重要な要素です。

作家と画家が織りなす共同制作の結晶

『おしいれのぼうけん』は、古田足日と田畑精一の共同制作により生まれた特別な絵本です。通常の絵本では「作:~」「絵:~」と分けられる役割をあえて融合し、双方が互いに意見を出し合いながら物語とイラストを作り上げました。この「二人の作」という制作スタイルは、物語と絵が一体となった緊張感と臨場感を生み出し、読者を魅了する要因となっています。

子どもの視点で描かれる日常と冒険

物語は、子どもの視点に立って日常と冒険を描いています。誰もが親しみのある「押し入れ」を舞台に、そこから広がる非日常の世界が、子どもたちの想像力を大いに刺激します。暗闇や未知の世界への恐怖がありながらも、それを乗り越えることで達成感や成長を得るという構成は、子どもたちの日常生活に寄り添いながら新たな視点を提供しています。

教育と家庭への深いメッセージ

物語の中には、教育や家庭に向けた深いメッセージが込められています。例えば、先生が体罰を反省し、子どもの成長を受け入れるシーンは、教育の在り方を問いかける重要なポイントです。また、親子で一緒にこの作品を読むことで、対話を深めたり共感を育んだりする機会が生まれます。『おしいれのぼうけん』は、家庭の中で絆を強める役割も果たしています。

『おしいれのぼうけん』は、その普遍的なテーマ、独自性を持つビジュアル、そして子どもの目線で描かれる物語が見事に融合した名作です。教育や家庭へのメッセージ性も兼ね備えており、時代を超えて愛される理由が随所に詰まっています。今後も親子で楽しむ絵本として、多くの家庭で読み継がれていくことでしょう。

50周年を迎えた絵本『おしいれのぼうけん』の意義と背景

保育園という舞台がもたらす親近感

本作は、子どもたちの日常的な空間である保育園を冒険の舞台に据えた点が画期的です。古田足日と田畑精一は、保育園を詳細に取材し、子どもたちのリアルな行動や感情を描写しました。特に、働く親が増加する中での子どもたちの生活を反映することで、時代背景を取り込みながら普遍的なテーマを表現しました。この選択が、現代にも通じる作品の魅力を生み出しています。

50周年が示す作品の普遍的価値

『おしいれのぼうけん』が50周年を迎えたことは、この絵本が世代を超えて支持されている証拠です。物語に込められた恐怖や冒険のテーマは、現代の子どもたちにとっても新鮮であり、心の成長を促す重要な体験を提供しています。この節目を機に、物語の魅力が親世代から子ども世代へと受け継がれ続けています。

文化的な影響と新たな展開

50周年を記念して、特別版の出版やイベントの開催など、新しい試みが次々と展開されています。これにより、絵本が教育現場や家庭で再評価される機会が増えました。また、関連グッズの展開も、読者層を超えた人気を生み出し、物語の世界観を親子で共有できるツールとなっています。

作家たちの想いが生んだ長く愛される絵本

本作の特筆すべき点は、文章と絵が分業ではなく、共同制作として作られたことです。この背景には、作家と画家が互いの意見を尊重し合い、物語を一体として仕上げた姿勢があります。このような制作過程への想いが、読者の心に深く響き、50年を経ても支持され続ける理由となっています。

50周年を迎えた『おしいれのぼうけん』は、子どもたちの冒険心と想像力を刺激し続ける普遍的な名作です。黒い表紙に込められたテーマや保育園を舞台にした物語の新鮮さ、作家と画家の共同制作による特別な背景が、今なお多くの読者に愛される理由です。これからも、新たな世代の読者へその魅力が伝えられていくでしょう。

対象年齢と読者の楽しみ方の広がり

幅広い対象年齢に対応する物語の魅力

『おしいれのぼうけん』は、対象年齢が3歳からとされていますが、幅広い年齢層に楽しんでもらえる魅力があります。幼児には読み聞かせとして暗闇のスリルや冒険心を伝え、小学生以上の子どもには友情や成長といったテーマを自分で読み取ることで深く楽しむことができます。これにより、家庭や学校などさまざまな場面で活用できる汎用性も特徴です。

年齢ごとに異なる楽しみ方

幼い子どもにとっては、押し入れの中の暗闇と冒険が心躍る内容です。一方で、小学生以上の読者には、物語に込められた友情や困難への挑戦を理解し、成長の物語としての深みを楽しむことができます。また、大人には、子どもと一緒に物語を楽しむことで絵本を通じた対話の機会が広がり、親子でのコミュニケーションが深まります。

読み聞かせから自主読書へ

本作は読み聞かせにも最適な絵本です。特に「ねずみばあさん」の登場シーンなどスリルのある場面では、親が感情を込めた読み方をすることで、子どもの想像力をより刺激することができます。また、成長とともに子どもが自主的に読むことで、物語の奥深さや新しい発見を得られるのも魅力の一つです。

シリーズ作品で広がる世界観

『おしいれのぼうけん』を楽しんだ読者には、続編である『ダンプえんちょうやっつけた』もおすすめです。この作品では、保育園を舞台とした新たな冒険が描かれており、同じテーマである「成長」や「挑戦」をさらに深く楽しむことができます。シリーズを通じて絵本の世界観を広げることで、物語に一層の親しみを感じられるでしょう。

親子で楽しむための工夫

親子で本作を楽しむ際には、押し入れの中で広がる暗闇の世界を一緒に想像し、感想を共有することが重要です。特にスリルのある場面では、親が子どもの感情に寄り添いながら物語を読み進めることで、安心感を与えつつ成長のメッセージを伝えることができます。このような読み方は、親子の対話を深め、読後の感動を共有する貴重な時間となるでしょう。

『おしいれのぼうけん』は、教育や家庭に関する深いテーマが込められており、大人にとっても新たな発見を提供します。子どもの成長を支える立場から見ても、この絵本が伝えるメッセージは重要です。再び手に取ることで、大人自身が新たな視点を得るだけでなく、子どもとの対話や絆を深めるきっかけを得られるでしょう。

『おしいれのぼうけん』が問いかける「体罰」と教育の未来

教育における「体罰」のテーマを描く絵本の意義

『おしいれのぼうけん』は、押し入れに子どもを閉じ込めるという形で「体罰」の描写を含む物語です。このテーマは、1974年の刊行当時だけでなく、現代でも教育の重要な課題として考えられています。物語を通じて、恐怖を使った教育の限界や、子どもたちへの心理的な影響を浮き彫りにしています。

教育者の反省と変化を描く物語の展開

物語の終盤では、体罰を行った先生が反省し、押し入れを罰の場として使用しなくなる描写が含まれています。この展開は、教育者が自身の行動を見直し、子どもの心に寄り添う重要性を伝えるメッセージとなっています。このように、物語は体罰が教育の一手段として適切ではないことを示唆しています。

子どもたちの視点から考える体罰の影響

物語では、押し入れに閉じ込められたさとしとあきらが、暗闇の中で恐怖を体験し、それを乗り越える過程が描かれています。子どもの視点に立つことで、体罰がもたらす心理的な影響を読者に感じさせます。子どもたちが体験した恐怖やそれを克服する姿が、体罰の問題点を鮮明に浮かび上がらせています。

現代の教育への示唆とメッセージ

現代では、体罰は教育の手段として認められていません。この絵本は、体罰に頼らず、子どもたちと対話し、共に成長する方法を模索する重要性を示しています。『おしいれのぼうけん』はその先駆け的な作品として、家庭や教育現場に新しい視点を提供しています。このメッセージは、教育者や保護者にも深い示唆を与える内容となっています。

『おしいれのぼうけん』は単なる冒険物語ではなく、教育の在り方についても深く考えさせられる絵本です。物語を親子で読み解くことで、体罰に代わる教育方法や、子どもと信頼関係を築くためのコミュニケーションの大切さについて議論するきっかけとなるでしょう。子どもたちの健やかな成長を支える教育の未来について、考える機会を与えてくれる作品です。

「トラウマ」として語られる怖い場面の正体

絵本『おしいれのぼうけん』は、その独特の恐怖描写と強烈な印象により、多くの読者に「トラウマ」として記憶されています。その原因と背景を詳しく見ていきます。

物語の象徴「ねずみばあさん」の恐怖

『おしいれのぼうけん』の中で最も恐怖を象徴する存在が「ねずみばあさん」です。彼女は押し入れの暗闇から現れ、無数のネズミを従えて主人公たちを脅かします。その不気味な外見や、闇の中で赤い目が光る描写は、子どもたちの想像力をかき立てます。この恐怖の表現は、未知のものに対する不安を象徴しており、強い印象を与える理由の一つとなっています。

押し入れという空間の持つ特異性

押し入れは、日常的な空間でありながら、暗くて狭い閉所という非日常的な要素を兼ね備えています。この押し入れを舞台にすることで、物語は現実と空想の境界を曖昧にし、読者の想像力を大いに刺激します。暗闇や閉所恐怖といった人間の根源的な不安を描写することで、物語はリアルな恐怖感を生み出しています。

「トラウマ」として記憶される背景

『おしいれのぼうけん』が「トラウマ」として語られる背景には、物語のリアリティと心理描写の巧みさがあります。押し入れに閉じ込められるというシーンは、罰としての体験を通じて現実の恐怖とリンクしやすく、子どもたちに強烈な印象を残します。ただし、この恐怖は子どもたちの成長を描く上で重要な役割を果たしており、単なる恐ろしい体験としてだけではなく、困難を乗り越える物語として機能しています。

怖さを通じた学びと成長

恐怖を感じる場面を通じて、主人公たちが友情や助け合いの大切さを学ぶ姿が描かれています。例えば、ねずみばあさんに立ち向かう中で手を取り合うシーンは、困難を克服する力を象徴しています。このような描写は、読者に「怖さ」を単なる不快感としてではなく、成長への一歩として捉えさせます。

読み聞かせでの大人の役割

この絵本を子どもに読み聞かせる際、大人がその怖さを理解し、適切に補足することが重要です。例えば、「ねずみばあさんは怖いけれど、二人で乗り越えたよね」など、安心感を与える言葉を添えることで、物語の核心である成長や希望を伝えることができます。これにより、恐怖が子どもたちの心に良い影響を与えるものとして作用します。

このように、『おしいれのぼうけん』は恐怖を伴う物語でありながら、その先にある成長や希望を描くことで、多くの読者に愛され続けています。怖さの中にある意味を理解することで、子どもにとっても価値ある一冊となるでしょう!

今なお続く冒険の魅力と未来へのメッセージ

『おしいれのぼうけん』が示す普遍的なテーマ

『おしいれのぼうけん』は、友情、冒険、恐怖を乗り越える力といった普遍的なテーマを描いています。これらは時代や文化を超えて読者に共感を与え続けており、50年以上にわたって愛されてきた理由でもあります。子どもたちが抱く感情の本質を捉えた物語は、どの世代にも響く普遍性を備えています。

想像力を広げる冒険の舞台

本作は、現実と幻想が交錯する場面を巧みに描写しています。押し入れという身近な空間が、ねずみばあさんの国という幻想的な冒険の舞台に変わり、読者を非日常へと誘います。この舞台設定は、子どもたちの想像力を大いに刺激し、現実世界に隠された可能性に気づかせるユニークな要素となっています。

保育と教育へのメッセージ

『おしいれのぼうけん』は単なる冒険物語ではなく、保育や教育に対する示唆も含まれています。押し入れという空間が子どもたちにとって新たな世界への入り口となるように、教育現場でも自由な発想や創造性を育むことの大切さを伝えています。この物語は、子どもの視点を尊重した保育の在り方を再認識させてくれる存在です。

次世代への普遍的なメッセージ

50周年を迎えた今、次の世代にこの物語が何を伝えられるのかが注目されています。勇気や友情、想像力を通じて、未知への挑戦や自分を信じる力といった価値観を次世代に受け継ぐことが期待されています。これらのメッセージは未来の子どもたちにも変わらず求められる大切なものです。

読者の想像を深める対話のきっかけ

物語は親子間や教育現場での対話を生むツールとしても優れています。「ねずみばあさんって何だったの?」「押し入れの中で何が起きたの?」といった疑問を通じて、子どもの想像力や思考を引き出し、深い学びと体験をもたらします。

『おしいれのぼうけん』は、ただの物語ではなく、一人ひとりの読者に特別な冒険の記憶を刻む作品です。50年経った現在もなお、多くの読者に新しい発見と感動を与え続けています。未来に向けて、この絵本は次の世代の冒険心を育てる重要な役割を果たしていくことでしょう!

おしいれのぼうけんのあらすじと魅力の総まとめ

- 舞台は保育園の押し入れ、冒険の入口として描かれる

- 主人公は二人の男の子、あきらとさとし

- 押し入れに閉じ込められた二人が想像力を広げる物語

- ねずみばあさんが登場し、恐怖と試練を与える存在

- 暗闇が冒険心と恐怖心を同時に刺激する重要な要素

- 二人が協力し恐怖を乗り越える姿が友情の重要性を示す

- 押し入れが現実と幻想の境界として物語を展開させる

- 作者二人の共作により神話的な冒険がリアルに描かれる

- 鉛筆画を基調にした独特なビジュアルが没入感を高める

- 子どもの視点を忠実に再現し、共感を呼ぶ物語構成

- 教育的メッセージとして体罰や成長が描かれる

- 幼児から小学生まで幅広い対象年齢に対応する内容

- 続編や関連作品が世界観をさらに深める

- 50周年を迎え、世代を超えた普遍的な人気を誇る

- 親子で楽しめる対話のきっかけを提供する絵本